Max Nemtsov's Blog, page 209

February 25, 2018

a clean day

как летит время – сегодня в честь конца зимы наш концерт конца света на Радио Голос Омара (преимущественно русский)

наша кампания “Скрытого золота ХХ века” набрала 148% денег. спасибо вам, дорогие друзья, работа движется

67-й выпуск подкаста “Пинчон на людях” насчет “Радуги тяготения”

уморасширяющее чтение: о бит-(бой)- бабах

лица друзей и знакомых:

ну, если половина прочитанного издана известным издательством, не удивительно, что “Какое надувательство!” Джонатана Коу может потрясти сознание

а нашем Мемориальном плейлисте Александра Дёмина – еще одна версия его “Аленушки” (все лучше и краше) в исполнении ВИА “Водолей”

February 24, 2018

Michael Gira 02

ну, вроде сегодня спокойно, продолжим с литературой. Андрей Безуглов не успел закончить работу над книгой Майкла Джиры “Потребитель”, поэтому часть рассказов из нее переводил я один. ну и я тут придумал, чем еще вас развлекать, когда Джира закончится

Майкл Джира

УТЕШИТЕЛЬ

Мы с бабушкой живем в двух комнатах. Я — в жаркой, где не открывается маленькое окошко. Оно выходит в проулок и смотрит прямо в кирпичную стену здания напротив. Стекло в нем затянуто желтой пылью, автомобильной гарью, грязью. Тени, ползающие по нему, похожи на чудовищ — они хотят забраться внутрь, пытаются разглядеть, как я потею у себя в комнате, на пятом этаже. Кто бы тени эти ни отбрасывал, твари должны быть огромными, величиной с дом.

Я лежу без сна в ночи и жду, когда их кулаки пробьют стену, когда сюда всунутся их лапы, выдернут меня из кровати и раздавят. Я лежу и представляю себе все это — сосредоточившись, уверенный, что если я все это себе представлю достаточно ясно, так оно и произойдет. Я жив, пока чувствую, как они на меня смотрят. Я хочу, чтобы они меня убили. Хочу, чтобы мои кишки выдавились повидлом им на ладонь. Хочу, чтобы они слышали мои взвизги, когда я, корчась, буду умирать.

Бабушка живет в такой же комнате, как и я, только там окна вообще нет. Свет у нее горит круглые сутки — длинная флуоресцентная трубка, которую она прислоняет в углу к стене. От лампы дневного света кожа у бабушки серо-голубая, а пыль на стенах светится. У бабушки в комнате есть пара вентиляционных решеток. Они гонят внутрь застойный и чуть остуженный воздух. От этого сквозняка волокнистая поросль пыли, налипшая повсюду, кажется живой.

Я никогда не замечал, чтобы она спала. Как ни увижу ее, сидит в кресле и смотрит на стену, будто в окно, или, скорчившись, разглядывает ковер, зачарованная чем-то. Ковер — грязно-оранжевый, из длинных прядей, точно червивое поле.

Когда я грежу о монстрах, мне слышно, как она разговаривает через коридор от меня, спорит, смеется, вымещает на ком-то злость. Я просыпаюсь и тихонько подхожу к ее двери, стараясь, чтобы она меня не заметила, — я боюсь, что в доме появился кто-то еще. Но никто никогда не появляется. В конце концов, бабушка меня замечает. Поднимает голову, улыбается, трижды прищелкивает языком, словно мягко укоряет меня в чем-то, а потом оскаливает зубы. Она хочет меня съесть. Хочет держать меня в своем сгнившем рту и хрустеть мною, точно куриным хрящиком. Я отворачиваюсь. На лице у меня не отражается ничего, ведь если на нем что-нибудь отразится, невидимая воздушная стена, уберегающая меня от нее, лопнет, и меня засосет в воронку ее рта.

Я забираюсь к себе в постель, и запах ее комнаты плывет ко мне по коридору. Смешивается с запахом моего тела. Я вдыхаю ее запах, задерживаю его в себе, жую его. Он лепит меня изнутри. Мне хочется, чтобы мой мир, мое тело состояли из ее запаха. А когда он станет мной, меня сожмет в нем, как насекомое в громадном кулаке, и раздавит.

Дважды в день я выхожу за едой. Выходя из дома на улицу, я не поднимаю головы. Боюсь, что на меня кинутся, собьют с ног, испинают, изувечат. Я беззащитен. И они чувствуют мою слабость. Когда-нибудь так все и будет. Я тут ничего не могу сделать. А поскольку я ничего не могу сделать, я этого жажду. Сосредоточиваюсь, стараюсь вызвать это к жизни. Если кто-то смотрит на меня и улыбается, я чувствую, что меня изнасиловали.

Ей нужно покупать только мягкую пищу — белый хлеб, сливочный сыр, шоколадный пудинг, молоко. Если зубы ее вонзятся во что-то твердое, они выскользнут из десен, и она проглотит весь этот ком, вместе с зубами, и ничего не заметит. А потом будет сплевывать в ладошку кровь и плакать, осознав, что произошло, будет жалеть себя, и мне захочется ее убить. Только я все равно не смогу, ведь она мне нужна. Она дает мне деньги. Я не могу ее убить. Я беспомощен. Когда она умрет, я сдохну от голода.

Я поднимаюсь по лестнице с покупками и слышу ее голос — когда она разговаривает сама с собой, он тянет меня к себе незримым поводком. Я подхожу к двери, и тон ее голоса меняется, будто мое приближение ломает формы образов, скользящих в ее мозгу, а потому изменяется и натяжение голосовых связок. Мне хочется услышать ее, когда меня нет поблизости, когда бабушка думает, что она одна.

Как-то раз я снял башмаки, медленно и неслышно вскарабкался по лестнице, с каждым шагом замирая и прислушиваясь. Подойдя ближе, я услышал рычание — так рычит собака перед тем, как броситься. Я сделал еще один шаг, и вдруг все стало по-другому. Она меня услышала. Теперь голос звучал пассивно, покорно, бессвязно, она выдыхала слова так, чтобы они текли случайно. Цепочка слов, срывающихся с ее губ, лишена всякого смысла. Когда она обращается ко мне, я слышу ее подсознанием.

Я готовлю ей пищу, смешивая ингредиенты в миксере, пока у них больше не остается собственной формы, пока все не становится мягким и взбитым. Визг миксера заглушает ее хихиканье — она довольна, что ее сейчас будут кормить.

Часто я по целому часу стою в кухоньке размером с чулан и пропускаю через себя вихрь звуков. Мои глаза прикрыты, а тело мягко покачивается от них, и я представляю, как подхожу к ней и протягиваю стакан слизи. И когда она глотает, выхватываю из-за спины нож и перерезаю ей горло — кромсаю снова и снова, пока голова ее не отваливается на пол и не подкатывается к моей ноге: она смотрит на меня снизу, и выражение лица нисколько не меняется.

Вместо этого, точно манекен, приводимый в действие ее мыслями, я поступаю совсем иначе. Я подношу ей стакан, даже даю иногда соломинку, чтобы ей легче было пить мягкую жидкость, и послушно опускаюсь рядом на колени, поддерживая стакан. Часто я нежно вливаю питье ей в горло, а она сидит, запрокинув голову, и рот ее — как черная дыра, как змеиная нора, что уводит в самое чрево земли.

Я всегда делаю это очень осторожно, чтобы она успела проглотить. Она смотрит на меня снизу черными птичьими глазками, и я чувствую себя жидкостью, что проскальзывает ей в желудок.

Допив, она улыбается мне с притворной благодарностью. Я беру ее древнюю руку в свою и поглаживаю обвислую кожу на хрупких костях и суставах. Затем я целую каждый палец и слизываю капли жидкости, которые она расплескала.

Она милая и нежная, она так изумительна в своей старости. Я хочу быть в точности таким же. Лежа по ночам без сна, обхватив себя, будто тело мое — сразу и мать, и дитя, я воображаю себя ею. Вышептываю свою тайную ненависть, ощущая, как мятое платье липнет к чешуйкам кожи на спине. Я чувствую, как давно забытая раковая дыра у меня между ног вспучивается и всасывает мое лицо, пропитывая его кислой вонью.

Я забуду, что существую. Буду сидеть здесь, раскрыв рот и безотрывно смотреть на себя, читая мысли, оставшиеся в теле, которое я покинул.

1983/1994

February 22, 2018

without mercy

наша кампания по изданию трех замечательных книжек продолжается, и вот что еще будет одним призом для участников:

а лекция Шаши “Изобретение Ирландии”, напоминаю, уже в понедельник

из прочих новостей:

автор как бы говорит нам, что обложка русского издания вызывает у нее неоднозначные чувства и головную боль. хотя, с другой стороны, может, она от нее просто глаз оторвать не может

Стас Жицкий мало что понял в “Карликах смерти”. что ж, бывает, не слушал человек музыку в молодости

all of it, almost at once

в кампании “Скрытое золото ХХ века” – 145% денег, осталось 19 дней. эти самые 45% просто позволят нам сделать третью книжку все более возможной, так что подтягивайтесь, кто еще не

а тут внезапно рекламируют наш телеграф

вы гляньте, Эрика Маккормака еще можно где-то найти

немного ревью-порна: и в очередной раз, до чего ж мало надо нашим бедным читателям, чтобы вывести их из равновесия. гул холодильника доводит их до самоубийства

и еще удивительного: ресурс для микробиоты задает вопрос “Почему Чарльз Буковски умер не от цирроза печени?”

“Сжечь сарай” сэнсэя все ближе к экранам

а в Маниле грядет его первый на свете фестиваль

это уже все почитали, но пусть будет для коллекции (да, мы неспешные)

и еще окололитературного: Debunking the Caricature of Jack Kerouac the Nihilist

а теперь возвращаемся в режим полезных объявлений:

в родном городе началась вот такая выставка, жаль, что нас там нет. полученные фоторепортажи из зала при открытии показывают массу одухотворенных лиц

и еще вот что будет в родном городе

а это прям щас

и вот еще сегодня. жизнь бьет ключом

и вот для коллекции в хроники портового рока (о проекте можно почитать при мерно везде)

February 21, 2018

_all_ of you–no, all of _you_

мы по-прежнему продолжаем прирастать числом (и умением). уже есть 144% денег, осталось 20 дней, так что не тормозите в нашей маленькой стремительной кампании, книжки ждать не будут

“Дистопия” публикует отрывок из “Учения Дона Б.” – про письмо Президенту луны

а добрым словом нас поддержала Анастасия Завозова

о книжках прошлого сезона неоднозначное:

– “В Восточном экспрессе без перемен” Магнуса Миллза – с хозяйственной точки зрения

– дилогии Гордона Хотона – мрачные готы разочарованы

о другом:

собрались коллеги по цеху и упомянули “Американху” и “Время свинга”

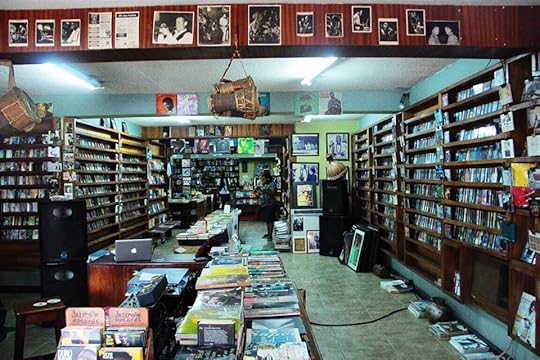

а это любимый лагосский книжный магазин Чимаманды Нгози Адичи

и еще одна инкарнация Бьёрна Бота до “Сантиано” – “Late September Dogs”:

February 20, 2018

running and plotting at the same time

ход нашей кампании: остался 21 день – для тех, кто не успел. и у нас новые призы:

а на “Снобе” – отрывок из “Островитянина”

это чтоб понятно было, на что вы записываетесь. ну и о прочем:

лично Чимаманда Нгози Адичи

мотивационный плакат от “Картины мира”

“Лента” числит “Американху” и “Время свинга” среди лучших зарубежных книг сезона

“РидРейт” “Время свинга” считает самой ожидаемой новинкой февраля

“Эсквайр” говорит, что этой зимой надо читать “Американху”

“Клуб друзей книги” предлагает начать литературный год со “Времени свинга”

ну и потешное: официальный вебсайт писателя “чарльзбуковски-рф”. рф, сука!..

ну и лапидарная рецензия на “Почтамт”

Очень лёгкая книга. Местами даже смеялся. В целом интересно. Понравилось.

продолжая раскопки по поводу “Сантиано” – вот предыдущая инкарнация Бьёрна Бота:

February 19, 2018

while we were out there

несколько дней назад стишок вот сложился – скрещенье ног Багрицкого и Киплинга на фоне Гумилева и Рождественского. поется на известный мотив:

Сегодня я вижу,

Что грустен твой взгляд:

Усталость забыта,

Колышется Чад —

Жирафьи копыта,

Как сердце, стучат,

И бег его плавен

В тропический сад.

Есть пули в нагане

И надо пиф-паф —

Покуда далёко,

Далёко, далёко

Изысканный бродит жираф.

это, стало быть, эпиграф. а пока нас не было, наша кампания тихонько себе шла дальше благодаря вам: у нас уже 137 % денег, осталось 22 дня, и кто не успеет, тому придется приобретать наши раритеты втридорога у барыг

был вот такой лот – это ансамбль сингулярных манков на вапитуилов (уже разобрали на солистов, правда)

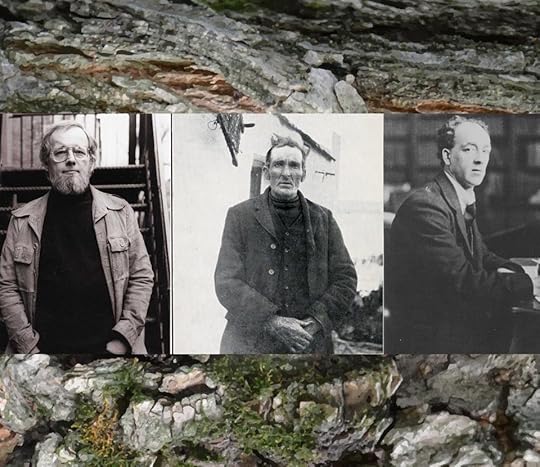

а здесь Юрий Андрейчук расширяет контекст нашей ерланской темы: Падриг Уа Мэлонь

а вот здесь – расширение контекста Бартелми: Donald Barthelme And “The Balloon”: Post-Modernism At Its Peak. Why “The Balloon” is the strangest yet most intriguing short story of the post world war II era.

наш прекрасный читатель Олег Соловьев совершил экскурсию по бротигановским местам Сан-Франциско, вот фоторепортаж

ну и у дилогии Гордона Хотона появился еще один читатель

дополнительная инфа:

не прошло и двух лет со дня Нобеля, как издательство “Пальмира” организовало перевод старого (сильно до-Нобелевского) сборника текстов нашего героя вот в таком виде.

внутри там вот такая братская могила (титанический труд – сгрузить всех в одну яму, не всякому под силу). сейчас они на нее деньги собирают

ладно, вот по такому случаю – тот концерт лучшей группы Миттель-Ойропы, на котором мы были пару дней назад. звук на катке Дюссельдорфа был охренительный, это фанатское видео не передает всей красоты его и мощи

February 15, 2018

one more for the road

до конца нашей кампании “Скрытое золото ХХ века-2018” осталось 26 дней, это значит, что даже самые медленные могут успеть

а вот меж тем еще одно существо, которое намерено нас поддерживать (когда выйдут книжки, как мне сказали) – странное место “ЛайвЛиб”

“СмартРидинг” со своим залпом новинок февраля: “Время свинга” и “Первый нехороший человек”

Сергей Морозов о “Первом нехорошем человеке” Миранды Джулай. судя по тексту, он у нее ничего больше не читал и ничего не смотрел, но это не отменяет ценности его высказывания

“Прочтение” раскрывает новые днища в понимании текста: Валерия Петухова о “Картине мира” Кристины Бейкер Клайн. до известной медузы ей, конечно, далеко, но она на верном пути неуклонного в нее превращения

…зато, гм, искренне

ну и в честь китайского нового года

February 14, 2018

crowd in

в смысле это… заваливайте, еще не поздно

от нашей крауд-кампании по сбору средств на сезон “Скрытого золота ХХ века” осталось 27 дней, собрано 127 % денег и напомню, что сейчас мы собираем не лишнее, а на третью книгу сезона, вот такую:

она слева, а та, что справа, – для наглядности и коллекционности. и да теперь там есть лот “Майлз Бартелми”

а также лот все три автора одним махом

а это один из наших благодетелей, мы там были, свидетельствуем – неплохо

и продолжение нашей лекционной программы: Шаши читает вторую лекцию в цикле – “Изобретение Ирландии” (на сей раз в Библиотеке Культурного центра ЗИЛ 26 февраля, подробности по ссылке)

другие новости: “Морские рассказы” Лоры Белоиван неотвратимы

ну и “Американха” завоевывает мир

а по данным Михаила Визеля, она в числе 5 книг недели

Крис Норман укрощает необузданную немецкую аудиторию, трогательно

February 13, 2018

our evening school

может показаться, что в последнее время никаких досугов у нас нет, но они все-таки есть. и даже вечерняя школа

Kenneth Patchen: Rebel Poet in America by Larry Smith

Kenneth Patchen: Rebel Poet in America by Larry Smith

My rating: 5 of 5 stars

Хорошая биография в контексте эпохи и тем самым – прикладной учебник американы. Как ни странно для книг такого жанра и подхода, портрет человека в ней тоже вполне выписан, а такое бывает редко — и только если автор пишет очень по любви.

Про самого героя я тут, пожалуй, не буду, оставлю до лучших времен, иначе сейчас никогда не остановлюсь. Скажу только, что для «пролетарского поэта» у него было вполне хорошее классическое (хоть и не оконченное) образование: изучал он античку, оттого у него ее много в текстах, а сломался на курсовой по Аристофану (там отдельный анекдот, тоже как-нибудь в другой раз расскажу). Прото-битник, он всю дорого активно отталкивался и от ярлыка битников, и от ярлыка «сан-францисского ренессанса», ибо скитался по стране из других соображений (пожил даже в Полинге, где работал дворником в школе), хоть и любил (керуаковский жест) включать погромче проигрыватель, чтобы не слушать глупостей, какие обычно говорят на вечеринках. Ну и да, «джазовую поэзию» именно он разработал первым, а не эти парни (и даже не тезка Рексрот). Отдельно, конечно, занимательная была его фиксация на России — собирался ехать туда в 30-х, хоть, возможно, и не всерьез, и подумывал изучать русский язык.

В биографии Смита есть еще один бонус — это хороший обзор сцены пролетарской литературы и самиздата 30-х годов, в которой Пэтчен заматерел и созрел как поэт и прозаик. Здесь же можно найти ответ на вопрос, почему его не подняли на щит в совке (не подняли на совок, гм). Смит считает, что его и некоторых других популярность была извращена и замазана американскими реакционными историками литературы в 50-х (это помимо «заговора молчания», сопровождавшего его творчество всю жизнь). А поскольку советская критика ничего своего не придумала, ни одной свежей мысли никуда не внесла и все пиздила у Запада, то точка зрения махровой литературно-исторической американской реакции стала и ее точкой зрения, тут-то они и сомкнулись. Поэтому Пэтчена определили в «модернисты» и «экспериментаторы», а «прогрессивную пролетарскую роль» его замазали. А кроме того, Пэтчен был по жизни диссидентом, а такая социальная функция не приходится ни к одному двору. К слову сказать, идиоты в русскоязычном пространстве не перевелись до сих пор, о чем свидетельствует, например, такой наброс в нынешнем хипстерском издании: http://www.lookatme.ru/flow/posts/mus…

Но вообще книга очень одухотворяет — в частности тем, что не оставляет надежды на справедливость и воздаяние за честный литературный труд. Почти всю жизнь средний доход Пэтчена составлял 1000 долларов в год или меньше.

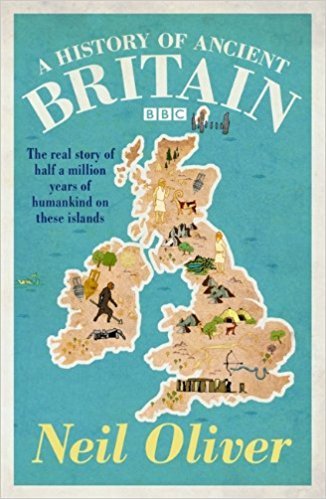

Inventing Ireland by Declan Kiberd

Inventing Ireland by Declan Kiberd

My rating: 5 of 5 stars

Книга удивительная, способствующая радикальной перекройке матрицы, — и ее невозможно, конечно, охватить единым взором, поэтому ограничимся краткими, разрозненными, ни на что не претендующими заметками (а подробнее о ней все равно наверняка расскажет Шаши, и не раз).

В частности она — о поисках национального в себе и людях вокруг, не говоря уже о том, что это гениальное пособие по ирландской литературе последних примерно полутора веков. Взрыву мозга и распаковке смыслов (тм) способствует то, что это образец синтетического сравнительного литературоведения, где намешано несколько подходов — тут и марксизм, и фройдизм, и гендерные исследования (не без феминизма), и пост-колониальный дискурс (ни один, понятно, в каждый данный момент времени у нас в головах не держится, головы у нас не для этого). И очень все это актуально для нас нынешних, поскольку генезис самоопределения Ирландии без особых усилий натягивается и на эту страну и ее население — если и не по аналогии, то каталитически: хочешь понять себя и разобраться с совком в себе — читай про Ирландию. Кто о чем, а вшивый — известное дело.

Штука в том, что становится понятно: Россия пережила сходную в некоторых смыслах историю — она тоже была колонизирована империей, но хитрость тут в том, что имперская колонизация почти весь ХХ век была партийно-сословной. И теперь национальное самоопределение как де-колонизация — это поиск и (пока безуспешное) нахождение стиля. Понятно, что от советского прошлого нам просто так не отряхнуться, поскольку ни советские методы мышления, ни стилистические приемы коммунистической колонизации из голов никуда не девались. Ирландская парадигма здесь может послужить хорошим катализатором деконструкции этого мыслительного говна, хотя едва ли дело ограничится только этим. Русскую классику можно не предлагать — она тоже имперский инструмент, и покуда активно присутствует в дискурсе (некритически, т.е., а надо бы — как «Майн кампф», с соответствующим справочным и пояснительным аппаратом), Россия не войдет в окружающий ее мир на равных, а будет и дальше оставаться букой, бякой и страной-изгоем. Кстати сказать, Абрам Терц это прекрасно понимал — у него с советской властью, как известно, были эстетические разногласия.

Отдельная тема у Киберда — инфантилизация прошлого. И это мы наблюдаем вокруг в изобилии и ассортименте: совкодрочеры смешивают возрастные особенности собственного личного развития и неизбежно искаженного восприятия с особенностями хронотопа. Смена (или демонтаж) парадигмы будет возможна еще и только после того, как пипл перестанет ностальгировать по собственному детству и научится его худо-бедно объективировать и относиться к нему хоть сколько-то отстраненно.

Читая об изобретении ирландцами себя, становится отчетливо видно, насколько нелепы попытки национального само-определения через противопоставление себя как нации тому, что НЕ она (сопредельным народам, иностранным агентам, чему угодно). Насколько же глупо выглядит идеология, основанная на противодействии внешнему и внутреннему «другому», не говоря уже — опасно, но это мы и так видим невооруженным глазом (единственный глаз, на самом деле, какой мы предпочитаем). Позиция это слабая, жалкая и глупая, но жалеть ее авторов и сторонников как-то рука не поднимается.

О занимательном: Колониальная культура в лучшем своем виде — сродни языковому «остатку», она пытается выстоять против имперского «стандартного диалекта» метрополии (сколь угодно абстрактной). Потому-то у нас сейчас такие проблемы со стилем современной русской литературы, не иначе. Все живое и непривычное гасится если не выморочной еще советской «нормой», то — возмущением «простого народа Ирландии», нашего «широкого читателя», в которого норму эту вбивали шпицрутенами. Читатель этот еще не вымер, так что нечего удивляться такому количеству доносов. В истории самоопределения Ирландии этот слой «сознательного населения» назывался «травой» (или «супертравой» в отдельных выдающихся случаях).

Киберд в какие-то моменты плавно переходит от колонизации к другому ключевому понятию — оккупация, и тут в голове начинает играть песня Александра Дёмина: «Восстанавливая себя, словно страну, пережившую оккупацию…» и далее по тексту. Дёма явно такие вещи знал еще в 80-х, хоть и слукавил, вставив слово «словно», поскольку и Ирландия, и Россия с оккупацией явно знакомы, а в России она продолжается до сих пор. С учетом того, как происходила осмысленная деколонизация/освобождение Ирландии, и того в России осмысление самого факта колонизации еще, похоже, не началось, становится болезненно ясно, что впереди в обозримые десятилетия нас ничего хорошего не ждет.

Две последние главы книги Киберда — о переводе, и это, я бы сказал — жемчужина «переводоведения»: о том, в частности, что лучшие авторы ирландской литературы не ложились под имперский язык (целевой аудитории, в данном случае — английский), а подрывали и развивали его, отталкиваясь от языка колонии. И только в силу этого удалось родиться богатой, самобытной и ценной литературе (которую, впрочем, мы, в массе своей, не знаем все равно, ибо языковой порог очень высок, но это не отменяет) в лучших своих проявлениях. Только к этому, ясное дело, все не сводится (а нам и вовсе такое трудно понять, потому что, как ни верти, а мы носители имперского языка; говори мы по-татарски или по-якутски, все, наверняка воспринималось бы иначе). Но главное тут то, что, вслед за Беньямином, Киберд считает перевод процессом грамотного (вос)создания национальной идентичности. Еще раз, для ясности: «норма», «стандартный диалект» в наших условиях — инструмент имперской колонизации сознания, введения единомыслия в той или иной форме, и противодействие ей — задача любого мыслящего человека. Эта нехитрая мысль, как мы видим, зацепилась пока лишь в очень немногих головах в обозреваемом пространстве, а потому и будущее наше, как ни болезненно это осознавать, довольно уныло и блекло.

Есть у меня и пара точек несогласия с Кибердом:

— то, что Бекетта он рассматривает только и исключительно как писателя религиозного. Понятно, что такой подход ему нужен в риторических целях, для выстраивания собственной парадигмы «изобретения Ирландии», иначе эта книга бы не закончилась никогда. Но Бекетт настолько не только религиозный автор, хоть Киберд и показывает очень убедительно, как он стремился осмыслить свою апостазию от протестантизма — параллельно Джойсу, кто так же отлагался от католичества. Однако хороший повод для дальнейших размышлений — описываемое Кибердом логичное стремление Бекетта к идеалам пуританизма, выражавшееся в частности, в борьбе с театром средствами театра (пуритане, как известно, довели это до абсолютного предела, попросту запретив театры нахуй), в частности — в натуральной войне с актерами, которых он ставил в невозможные положения. Ну и да, еще то, что восточный мистицизм у него был вполне опосредованный, через Шопенгауэра, но это вы, наверное, и без меня знаете, а такие призмы, как мы увидим, в частности, у битников потом, оказываются вполне продуктивными.

— Патрика Кавану Киберд почему-то называет «второстепенным поэтом», и вот это решительно непонятно. По мне, так Кавана будет, пожалуй, покруче Шеймаса Хини. Возможно, он проясняет свою позицию в каких-то других своих книжках, а, возможно, это у него временное — как было в случае с Йейтсом, в чем он сам признается: он Йейтса поначалу очень не любил, а потом ему старшие братья по разуму объяснили, дескать, как ни дергайся, приятель, а к Йейтсу ты рано или поздно придешь. Поглядим.

Квадрига by Семен Липкин

Квадрига by Семен Липкин

My rating: 5 of 5 stars

Вот, добрался наконец. Книжка давно стояла, куплена была сразу по выходе еще на родине — и боги, как же скверно издана она, какой там кошмарный набор с опечатками. Тяжкое наследие «Вентуры» и темных девяностых, не иначе. Но это не главное, разумеется. Липкин, судя по всему, человеком был порядочным — и, как выяснилось, прозу писал хорошо. Это к переводам его по-прежнему есть вопросы, но из-за того, что он в первую очередь известен как переводчик, конечно, я и стал его читать, интересно же. И не прогадал.

«Записки жильца» — гениальный небольшой роман об Одессе (всегда приятно пополнить знания о городе-побратиме и его литературной традиции) и ее жильцах. Построен он на одном нехитром тезисе, из-за которого в те 14 лет, когда писался, писался он в стол без всякой надежды опубликовать. Тезис такой: жизнь всегда противоположна власти. Поэтому у меня даже определение жанра возникло (и кое-чем подкрепляется, но об этом позже) — «обывательский роман», примерами которого, видимо, могут служить «4 3 2 1» Остера и, похоже, «Учитель Дымов» Кузнецова, но его я пока не читал, так что говорю же — позже. Это роман о простой жизни, да. Под радарами.

Только у Липкина есть и другая мировоззренческая доминанта, и вот за нее ему бы точно в 70-х не поздоровилось. Она, как и первая, по сути своей проста и здравомысленна: национализм — это плохо (смотрите, как трудно с ним было в Ирландии). Фашизм, как его непосредственное порождение, — массовое движение народных масс против демократии. И вообще придуман не в Италии и не в Германии, а в России, потому что революция, чье столетие мы в прошлом году небезосновательно предпочли не заметить, была, по сути, фашистской. Доказывает это Липкин просто и прямо: все население «дома Чемадуровой» (и всей Одессы как города исторически космополитического), разнообразное по своему национальному составу, так или иначе от нее пострадало. В том числе — и этнические русские, потому что «массовое движение народных масс» не станет разбираться с каждым отдельным случаем, счесывает всех в могилу или концлагерь частым гребнем. А то, что среди комиссаров и «старых большевиков» было много евреев, никакой роли не играет, они тоже свое получили так или иначе — и только, в общем, потому, что не просто вступили со властью в диалог, а натурально легли под нее или решили ей послужить. В общем, весьма созвучно нынешним временам, в которые фашизм из прошлого власть уже притащила.

Мемуары его — несколько другая история. Вообще мне чем дальше, тем больше кажется, что воспоминания и дневники — единственный жанр и наследие советской литературы, который до сих пор имеет право на существование, а все остальное, за редчайшими исключениями, лучше просто забыть, как будто и не было этого никогда. Там только в неопубликованном, непубликуемом и вообще запретном есть жизнь, во всем остальном ее нету. Хотя нет, забывать (как и прощать), конечно, не стоит, иначе где мы окажемся. Местами у Липкина есть чудные разборы советской поэзии, как мейнстримно-официальной, так и не очень, а местами он явно сводит счеты с некоторыми персонажами (и в этом, в общем, мало чем от них отличается). Но важно для нас свидетельство непосредственного очевидца, изнутри явления, так сказать: советская литература (и социалистический реализм как метод) к собственно литературе никакого отношения не имеет, это чистая (и отвратительная) идеология. Ее даже «плодом творчества» считать нельзя, не говоря уже о «произведении человеческого духа».

Помимо прочего записки его — весьма занимательная экскурсия по Москве через десятилетия. Несмотря на ход времени, в окололитературных кругах не менялось ничего (ну, за исключением смены властителей) — как была помойка еще с дореволюционных времен, так и осталась (подозреваю, до сих пор, но, к счастью, о нынешних «властителях дум» мне мало что известно). Натурально аналоговый фейсбук такой, только алгоритмами этой соцсети выступают водка, закуска, телефон и прогулки по бульварам. С той поправкой лишь, что до чего же скучную жизнь вели все эти люди, до чего узки и ограниченны они все были в своих воззрениях (о списках чтения уже не говорю) и — самое поразительное — они начинали числить себя в стариках лет примерно с сорока. Как же они остаток своих лет (порой — немалый) жили-то? Хочешь не хочешь, а удивишься.

p.s. забыл дописать про конструкцию его романа: она вполне модерновая или даже пост-. основного времени повествования там так немного, что постепенно складывается ощущение, что герой-рассказчик сейчас не так важен, как истории, которые он как бы рассказывает, и его флэшбэки. т.е. жизнь для Миши Лоренца где-то в начале 50-х годов, когда он вернулся в родной город, и началась мирная (относительно) жизнь, не реальнее того, о чем вспоминает. и заканчивается роман ровно на таком флэшбэке, когда он уезжает из Германии. такие игры со временем очень показательны в этой самой, нашей непредсказуемой истории.