Max Nemtsov's Blog, page 213

January 5, 2018

some old and new

ну что, сначала новое:

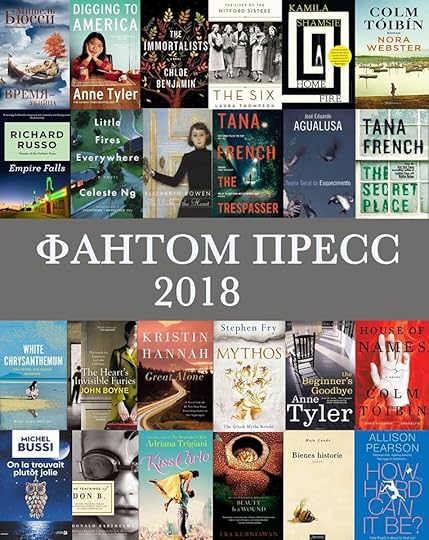

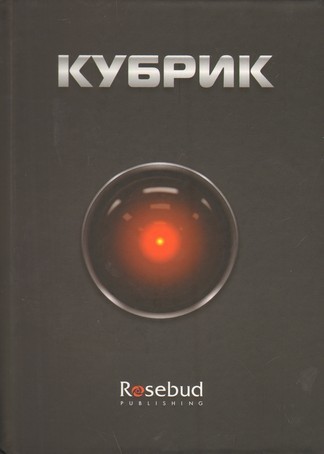

так выглядит этот год у “Фантома”: тут одна книжка уже сделана, две (как минимум) мы еще будет делать

вот одна из будущих

а вот что совсем скоро выходит в “Эксмо”

теперь о прошлом:

Дарья Варденбург об “Американхе”

а это осколки “Скрытого золота ХХ века” долетели до Букоголика

вообще “Золото”, конечно, за тот год оставило след в умах, а не на пальцах. на пальцах – только в “Афише”, судя по всему, каковому изданию мы сгенерировали сколько-то заметных текстов, если судить по этому обзору. остальные, как водится, почти ничего не заметили

но мы не отчаиваемся, потому что книжки, которые мы сделали, читают нормальные люди, а не лемминги. например, вот “Шандарахнутое пианино” Макгуэйна в “Радуге чтения”

или дилогия Гордона Хотона (рецензию явно писал кто-то немертвый)

а тут Миллза кто-то не только прочел, но и нарисовал

а Книгачай прониклась “Страной коров” Пирсона

на “Лайвлибе”, стати, завелась категория “эксперт”. это выглядит странно, но объяснимо, у нас же все критики. вот, например, дивное мнение об “Аборте” Бротигана:

Если вы спросите меня, а что поняла я, прочитав его «Аборт», я отвечу: ничего. Разве не видно это из среднего абзаца? Я поняла, что ничего не поняла, но была где-то рядом. И это ощущение придавленной сонной артерии, состояние после несостоявшегося чиха изрядно щекочет нервы и подстегивает воображение. Я ничего не поняла, но я хочу, мне нужно, я буду пытаться еще.

в отличие от читающих экспертных масс, у настоящего критика, Сергея Морозова, в итогах года две наших книжки (“Карлики смерти” и “Картина мира”) и одна книжка нашего друга (“Повесть о Чучеле и т.д.”)

а в дружественном “Задротском бложике” (и где они берут такие названия””?) – “Пусковой город” Ричарда Хьюго

в топе “Горького”, меж тем, только “Гриб” Цзин. типично, что тут скажешь

а тут у читательницы (уже знакомой нам по предыдущим глубоким высказываниям), как ни странно “Ной Морсвод” Бойна, но с прекрасным оттенком: “не понимаю, как это читать детям”. ну, какие читатели, такие и дети, что тут. в том же списке – “ЮРО” Лоры, это тоже восхитительно понятая книжка: “сборник рассказов о том, что иногда русского мужика может спасти только кусок дерева с половиной волшебного слова, выплывший из моря неведомо зачем”. охуенно, я считаю

зато итоги года у соседского издания “Котельники Дейли” радуют: там “Письма о письме” Хэнка названы “лучшей переводной книгой года”

а вот читатель Петеркин о “Пакуне” Спайка вкратце

он же еще более вкратце об “А ну-ка, бля, спать” Мэнзбэка

а про “Женщин” Буковски, как обычно, никто ничего хорошего не написал

зато в эти дни лайвлибовская публика читала Криса Мура, с разхными успехами:

– “Ящера страсти”

– “Самого глупого ангела”

– и “Практическое демоноводство”

хроники портового рока. пока мы смотрели в другую сторону, у родного города, похоже, появился новый гимн…

…и в нем возродился дух Дёмы:

Filed under: talking animals

December 26, 2017

that’s it, for now

вот вам открыточка от “Корешей Оказии”

Сергей Морозов написал великолепный отзыв на “Картину мира” Клайн – “Другая жизнь Джима Хокинса”: великолепие ее – во взгляде и трактовке. не пропустите

ну и об отказниках: “Дзэн и искусство ухода за мотоциклом”, оказывается, не чемпион, а почетное третье место. но компания приятная

Filed under: pyncholalia, talking animals

December 25, 2017

heigh ho ho ho

вот вам рождественская бабочка от “Библиоклепта”

а здесь “Фантом” показывает стихотворение Олега Вязанкина о “Мире Кристины”

канал “Стоунер” промотирует “Американху”

а тут некто читает “Норвежский лес”

еще немного просвещения насчет рассказов Доналда Бартелми

следующая часть странного союза “Ленты” и “Контркультуры” – мемуары о Летове, которые “Лента” якобы сняла по требованию Сергея Летова и спрятала, но нет, как видим

еще ковров со странными узорами:

Filed under: pyncholalia, talking animals

December 24, 2017

what ho what ho

вот некто прочел “Американху” давно – и составил себе мнение. не то чтоб оно было далеко от истины, конечно, но роман-то хороший

а это еще один мультикультурный роман – “Супергрустная история о настоящей любви” Гэри Штейнгарта

а тут занимательное про “Арбузный сахар” Бротигана:

Мне удобно ставить его неподалеку от Буковски (хах, сравнил). Общих черт у них почти нет, но в моей картине литературы они идут параллельно и не пересекаясь. Оба стоят как-то в стороне от всех возможных течений, оба при этом абсолютно радикальны в своих намерениях. Оба в равной мере поэты и прозаики (но, как всегда, проза выигрывает у поэзии на интернациональном поле, но поэзия добивается ничьи за счет точности).

мда, ну и выяснилось, что фотохостинг “Инстаграм” у нас теперь – еще и книжная сеть, чего в жизни не бывает. есть например такой канал (так называется, да?) там, по имени “годзилла. боевой слон поллен-пресс” (подозреваю, что это Джамшед Авазов). так вот, там про:

– “AtD” Пинчона

– “Джазовые портреты” Мураками

– “Сговор остолопов” Джона Кеннеди Тула

– все “Скрытое золото ХХ века” сразу

– Томаса Пинчона

– ”Хроники Заводной Птицы” Мураками

– “Паприку” Цуцуи, гм-гм

– “Край навылет” Пинчона

– “V.” его же

– “Норвежский лес” и вообще Мураками

– “К югу от границы” и далее везде его же

– “Весы” Дона Делилло

– “Радуга тяготения” известно кого

…ну и многое другое там же

а вот удивительный, но не сильно, если вдуматься, пример творческого сотрудничества:

Filed under: pyncholalia, talking animals

December 23, 2017

dark and stormy nights

Cloth Of The Tempest by Kenneth Patchen

Cloth Of The Tempest by Kenneth Patchen

My rating: 5 of 5 stars

Сборник разных «экспериментов», включая рисованные и типографские, начинается с отрицательных отзывов и презрительных блёрбов (то же самое повторил и развил впоследствии Соррентино в своем «Рагу по-ирландски»). А основу составляют исторические и мифологические размышления, глубина и охват которых вполне поражают воображения — от «простонародного» поэта такого, конечно, не ждешь.

Песни невозврата by Евгений Клюев

Песни невозврата by Евгений Клюев

My rating: 5 of 5 stars

Это без дураков великое граждански-лирическое высказывание — причем «гражданственности» в этом сборнике гораздо больше, чем герменевтической лирики, чего в книгах у Клюева раньше я не замечал. Книга очень цельная, пронзительная, безжалостная и совершенно правдивая. Каждый текст бьет в точку и отзывается во мне-читателе (что раньше тоже было не всегда). О родине, нас отдельных предавшей, о стране, которая уже не наша, о нас, кто давно не в себе, о внешней и внутренней эмиграции. Ничего лучше по-русски я много лет уже не читал.

Тайны Безымянной батареи by Арсений Несмелов

Тайны Безымянной батареи by Арсений Несмелов

My rating: 4 of 5 stars

Шедевр дальневосточного трэша, написанный примерно 4-5 журналистами с неведомой целью (поднять тираж своей газеты?). Топографический и понятийный антураж на месте, приключения в романе (который заканчивается буквально на полуслове — вернее на прыжке автомобиля в воды Амурского залива) — в духе фарса «Алло! Алло!». Что может быть лучше для подогрева любви к родине долгим зимним вечером? Публикация романа закончилась с закрытием газеты советской властью, так что и этого мы ей не-забудет-не-простим. А все авторы закончили плохо, хоть и в разное время. «Саламандре» огромное спасибо и низкий поклон за публикацию этого текста.

Безумный лама by Валентин Франчич

Безумный лама by Валентин Франчич

My rating: 2 of 5 stars

Сенсационные безделки — и такое ощущение, что автору либо лень их было дописывать, либо редакторы тех изданий, где он ими зарабатывал, порезали их ради объема. Ни стилем, ни слогом, ни полетом фантазии они, впрочем, не блещут и ценности не представляют, кроме археологической. Смысла в них, впрочем, тоже нет никакого. А вот «Красную Голгофу» его я бы прочел.

Мой дедушка – памятник (Журнальный вариант. Факсимильное изд.) by Vasily Aksyonov

Мой дедушка – памятник (Журнальный вариант. Факсимильное изд.) by Vasily Aksyonov

My rating: 2 of 5 stars

Хотя раннего и среднего Аксенова я читал много (позднего — уже нет, это, как сейчас называется, за гранью добра и зла), именно эту пионэрскую хряпу как-то пропустил. В 1970-м был еще мал, а журнал «Костер» и вообще никогда не выписывал, а потом она слилась с горизонтов вообще. Тут, как выяснилось, все вполне неплохо (all things considered), есть какое-то количество дабл-антандров, начиная с фамилии главгероя, которая отчего-то постоянно читается как «Страпонов», но советским воляпюком, конечно, надо владеть, приключения лихие и совершенно неправдоподобные. И в журнальной версии еще была эта мастурбационная фантазия о свободе перемещений совграждан по всему миру, которую из книжного издания, как я понимаю, потом вычеркнули и весь мир сделали сказочно-условным).

Хотя уже и тогда у Аксенова со вкусом и чувством меры было плоховато. Ну и да — мы удивляемся (или нет?), откуда потом взялось это искрометное чудо самобытного писателя Пелевина. Да вот оттуда же — он весь из раннего Аксенова.

Between Silliness and Satire: On Black Humor Fiction by Daniel Green

Between Silliness and Satire: On Black Humor Fiction by Daniel Green

My rating: 4 of 5 stars

Развернутое эссе лучшего нынче метакритика и вдумчивого читателя о понимании т.н. «черного юмора» на основе критических разборов «Уловки 22» и текстов других авторов, так или иначе входивших в пресловутую «Антологию» черного юмора» Брюса Джея Фридмена. Автор разбирается в том, что составляет основу ЧЮ и чего там больше — черноты или комедии. При том, что почти всегда согласен с тем, что Грин говорит и как воспринимает те или иные тексты, поскольку мы с ним, похоже, вообще ведьмы одного шабаша, тут я впервые наткнулся на озадачивающее утверждение: ему-де не очень понятно, отчего Воннегут стал популярен у молодежи 60-70-х, ведь он же исходил из такого сильного разочарования в человеке и человечестве, а контркультура строилась на оголтелом, восторженном и ясноглазом идеализме (я утрирую). Да именно, блядь, поэтому. Тут, я думаю, проявляется наша с ним разница не столько поколенческая, сколько геополитическая. Отчего Воннегут был бешено популярен в совке, например, хоть и с запозданием? Не только же из-за того, что он смешной (в той его части, которая осталась не тронутой сознательными, сука, переводчиками), а смешное в совке, как и многое другое, было в большом дефиците, правда?

Впрочем, в других текстах своих Грин говорит о том, что точка зрения его менялась по ходу лет, так что я надеюсь найти где-то еще разъяснение этому странному умозаключению.

American Postmodern Fiction by Daniel Green

American Postmodern Fiction by Daniel Green

My rating: 5 of 5 stars

Это книжка о любимых писателях и некоторых их произведениях — небольшая (ок. 95 стр.), но плотная. Среди прочего, Грин тут задается вопросом, почему у ширнармасс и т.н. «критиков», которые их обслуживают, так не заладилось с постмодерном, хотя, казалось бы, книжки и книжки. Но я по собственному опыту знаю, что тот читатель, который не кондиционирован «нормами» и господствующими доктринами, гораздо легче воспринимает тексты любой сложности, чем читатель т.н. «умный». Он просто не знает, что есть некоторое «так надо» и воспринимает все естественнее… Но я отвлекся. Так вот, Грин пишет, что постмодернисты огребали нападки с разных сторон, и стороны эти были объединены зачастую только одним — злостью на постмодерн, если не ненавистью к нему. Так что же в экспериментальном подходе так возмущает критиков и академиков? — спрашивает Грин. И пытается ответить дальше: это комедия, абсурд и юмор, как ни странно, поскольку именно они — основном элемент в т.н. «чорном йуморе». Юмор же — дело очень индивидуальное, а эти самые критики часто оказываются его чувства просто-напросто лишены и не понимают, что Пинчон, к примеру, в первую очередь — очень смешной писатель, а паранойя, энтропия и второй закон термодинамики — это уже дело восемнадцатое; выделяя у него только это (ну и ища Смысл), они благополучно кастрируют автора и его заряд. Не только к Пинчону относится, конечно, хотя это наблюдение Грина относилось к нему. Именно насмешка постмодернистов над реальностью их оскорбляет, потому что миром у нас по-прежнему правят унылые идиоты. Посмотрите на нынешнюю русскую критику, ага.

Еще одно замечание на полях: не мне одному, оказывается, непонятно, зачем Бартелми при жизни антологизировал свои рассказы в этих монструозных сборниках — по 60 и 40 рассказов. Они же совершенно искусственные и мертвые в смысле подборок, там ничего не дышит, в отличие от первоначальных книжек, где все живое и светится. (Еще более в скобках заметим, что автор почему-то считает редактора Бартелми Кима Хёрцингера девочкой, но это, возможно, случайность.)

Это я, понятно, своими словами местами пересказал, у Грина все укладывается в несколько другую матрицу, но, как и в случае с его критикой критики, такие тексты наводят, что называется, на мысли, и не проводить параллели мы не можем — мир-то все-таки у нас един. А самое главное в таких книжках, как эта, — они заставляют снова поверить в силу слова и в литературу. Точнее в тот факт, что она где-то по-прежнему существует и разговаривает с нами.

Experimental Fiction Now by Daniel Green

Experimental Fiction Now by Daniel Green

My rating: 5 of 5 stars

Грин, конечно, прав — и в этой, и последующей книжках, — развивая тезис, что и модернистский, и постмодернистский эксперименты в литературе не были никаким подрывом устоев, что бы нам ни говорили сами авторы и их критики. Это было расширением старых приемов, надстройкой над ними новых (ну, относительно), а в итоге — раскрепощением их и шагами к новым степеням свободы. Это помимо совершенствования аппарата и инструментария отражения изменявшейся реальности после первой и второй войн и осмысления их. Ну и не только для авторов, само собой, была эта игрушка, но и для читателей, кому предлагались новые практики и алгоритмы чтения.

За что и любим мы их, а не вот эту вот мейнстримную жвачку, которую все пережевывают и поглощают в массовых количествах — в первую очередь потому, что «понимают» ее, или думают, что понимают, или считают, что думают, хотя утверждают, что любят ее не за это, а главным образом потому, что думать там не нужно. Я понятно? Теперь об узлах особого интереса.

Этот сборник очерков Грин начинает с разбора ДФУ — он в своем, разумеется, праве, ибо Уоллес, конечно, экспериментатор, но, как бы сочувственно Грин к нему ни относился, а относится он к нему с большим сочувствием, невозможно не видеть, насколько ДФУ мелок и вторичен по сравнению с другими персонажами этой же книжки. Начиная с его утверждения (цитируемого) о том, что дескать ирония постмодернистов происходит из тех же корней, что и молодежный бунт контркультуры, ха-ха, — или выяснения, что весь его анализ телевидения основан на просмотре рекламы и ситкомов. Ничего другого ДФУ, судя по всему, просто не смотрел.

А вывод, к которому приходит Грин, мне видится важным: хоть ДФУ и экспериментировал с формой, но он в первую очередь реалист, махровый и кондовый. Просто он отражал мерзкий окружающий мир 80-90-х мерзким современным языком. Возможно, такой угол зрения меня с его творчеством как-то примирит, пока не знаю. Но тут я понял, отчего он мне так активно не нравится: чувак просто не летает. Ну и да — ему просто не о чем было больше писать, что, конечно, сообщает нам о нем что-то дополнительное, не то чтоб оно было новостью.

Ну и еще из приятного: здесь я нашел подтверждение и тому, что Штукарство Дэниэлевски (или Данилевского, как его теперь стало принято называть) не стоит — да и невозможно — принимать всерьез. Лучше читать тех, у кого он подреза́л приемы, — Сукеника или Федермена, в частности. Хотя об этом я уже упоминал.

Агентство Пинкертона by Lydia Ginzburg

Агентство Пинкертона by Lydia Ginzburg

My rating: 2 of 5 stars

Первый роман Лидии Гинзбург 1931 года, с мучительной историей издания, поэтому мы не знаем, что там у нее было в начале, и судим только по тому, что видим. Это такой заход в парк «Пинчон-ленд» — с «глазами советского человека».

Вообще, конечно, это гибрид бульварного романа с политинформацией — т.е. если говорить по-простому, по-современному, Гинзбург пыталась написать политический триллер, а уж что вышло после множественных «редактур», оказалось совершенно шизофреническим. Потому что все, что там происходит, крайне бессвязно, автор будто бредит, лихорадочно, торопливо скачет с одного на другое. Да, есть особенности монтажа «младоформалистов», или как их там называли. Но это всего не объясняет. Как не объясняет и то, что роман был, по сути своей, халтурен.

А материал — благодатный. Колорадские трудовые войны, «пинкертоны», террористы, провокаторы, разложение ими профсоюзов… прямо «AtD», никак не меньше. Автор, к счастью, в послесловии поясняет, что события многих лет она спрессовала в один год для наглядности (в реальности эти события происходят с 1903 по 1908, но в романе они спрессованы в 1905-й и переставлены местами, так что любопытствующему предстоит решать отдельный ребус), — иначе это было совершенно непростительно, но, по крайней мере, становится ясно, что автор поступала так сознательно. Не то чтоб ей помогло «войти в советскую литературу», заметим.

И домашнюю работу она проделала, это видно, — хоть и по газетам (в Штатах сама Л.Я., насколько мне известно, так никогда и не была), и залепуха там не в цифрах и фактах, а в трактовках (приводящаяся здесь же в приложении брошюра Тагамлицкого, которая стала основой для романа, настолько бредова, что читать ее, в общем не нужно, — разве что для того, чтобы увидеть, кто и где первым начал бредить). И, конечно, в том, что Америка здесь подается человеком, у которого все представления о загранице почерпнуты из дурных переводов Дикенза, где губернаторы обязательно носят шпаги и у всех богатеев непременно есть «грумы».

Но все равно «глаза советского человека» — это еще полбеды. Беда — это «стиль советского человека», этот жеманный мещанский канцелярит курсисток, ставших секретаршами и выбившихся в домоуправы, который служит основой гладкописи т.н. «советской школы переводы» и перемежается полуграмотными цитатами из советской прессы («довлеет» там, конечно, что-то над чем-то, но это ладно). Которыми якобы говорят живые люди.

Но самый полный ад и кровь из глаз — это шизофрения имен и названий. Отдельным упражнением при чтении было пытаться перевести имена и названия обратно на английский, чтобы понять, хоть о ком идет речь. Чемпионом стала фамилия «Гавкинс», но с нею мы справились (да и вы, немного напрягшись, думаю, угадаете). А вот с одной — нет. В романе действует реальный персонаж, вполне пинчоновский, профессиональный провокатор, известный под именем Хэрри Орчард. В реальности его звали Алберт Хорсли, и Гинзбург выставляет его совершенно субнормальным кретином, каковым он в действительности не был, конечно (это к вопросу о трактовках). Так вот, признать его в персонаже Гинзбург, которого зовут «Альберт Гезерлей» возможным мне никак не представилось.

Так что добро пожаловать в Идаго, Мильвоки и Вумниг. Путешествие, я думаю, окажется, небезыинтересным. Если не заблудитесь.

Прогулка по Дальнему Востоку by Claude Farrère

Прогулка по Дальнему Востоку by Claude Farrère

My rating: 3 of 5 stars

Невредное развлекательное страноведение такое, довольно поверхностный, но забавный травелог с обширными цитатами из Пьера Лоти. Извод этакого неглупого журнального чтива для барышень, недаров автор к ним все время обращается. А что все очень поверхностно – так это ж не трактат.

Бог знает, что было в оригинале, но перевод довольно живой и «не-советский», по крайней мере, голос рассказчика слышен.

Океания: Очерк и стихи by Konstantin Balmont

Океания: Очерк и стихи by Konstantin Balmont

My rating: 4 of 5 stars

Прекрасный текст самого очерка (а стихи я уже и так читал почти все), очень искренний, хоть и экзальтированный. Все это Бальмонт действительно, видя, любил — и себя во всем этом он тоже, конечно, очень любил. И все было бы прекрасно, если б не обилие девербативов. Но таково, видимо, было его представление о красоте и звучности слога.

Filed under: just so stories

December 22, 2017

if you say so, sir

сегодня в “Голосе Омара” – воспоминания о книге Кларка “Великая Сибирская железная дорога”

а “Тщета” Джерхарди, похоже, уже растворилась в небытии – есть только в библиотеках. например, в такой

ее же, говорят, рекомендует читать Дмитрий Быков. но, судя по тому, что он там говорит, сам он осилил только первые несколько страниц

“Смарт Ридинг” выделил хиты перевода у “Эксмо” в этом году: среди них “Школьные дни Иисуса” Кутзее и “Страна коров” Пирсона

а тут кто-то читает “Слепоту” Сарамаго

Filed under: talking animals

December 21, 2017

pics and stones

вот канал “Бункер” радуется подаркам

еще к вопросу о том, учился ли Пинчон у Набокова. судя по всему, его вычеркнули из списков

еще вести портового рока:

ну и предпраздничное:

Filed under: pyncholalia, talking animals

December 20, 2017

a candle with a handle

в “Голосе Омара” сегодня Евгений Коган о “Контркультуре”

а здесь Волков и Гурьев рассказывают историю правильной обложки и вспоминают Николая Бессонова

…так чего ж мы хотим от читателей? вот некто о “Сговоре остолопов”

“Клуб друзей книги” рекомендует “Американху” и “Одинокий город” на декабрь. самое время

“Любимый цвет Шёнберга” продолжает читать “Мейсона-с-Диксоном” Пинчона

а вот в коллекцию: один из номеров журнала, который редактировал Кирил Бонфильоли

ну и музыкальное:

c вами был Вестник портового рока

Filed under: pyncholalia, talking animals

December 19, 2017

the gateau from the chateau

приехала вот, говорят. какая же она толстая, оказывается

вот кто-то читает о кошках – то, что Хэнк написал

а тут – о бродягах дхармы (но много пользы это ему кому-то принесло) (ни злиться, ни хихикать по поводу наших читателей уже как-то не получается. глупость неистребима)

Filed under: talking animals

December 18, 2017

no piss for the whacked

пинчон-паблик вконтакте то жив, то нет, но когда жив, находит пиво

“Эсквайр” перечисляет некоторые книжки пракино, и среди них помнит о Неверморе

“ЛайвЛиб” продвигает Адичи. два раза

а, да, чуть не забыл. гильдия “мастера литературного перевода” выложила длинный список работ по прозе на их премию “мастер”. в ней две Шашиных и одна моя

а у нас сегодня тематическая подборка гусаров-одиночек с моторами. за Зеком Набом я давно слежу как мало кто (буквально – за ним мало кто следит):

а из относительно недавно появившихся – “Закрытый проект” бывшего барабанщика “Восточного синдрома” Александра Симдянова. оказалось, что они разрабатывают похожие жилы:

Filed under: pyncholalia, talking animals