Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 93

July 20, 2021

Come funziona il cervello

Il Libro

Il LibroNon meravigli il lettore l’abbinamento del Cielo e del Cervello.

Sono le due categorie scientifiche e culturali sulle quali poggia, a mio parere, il senso della vita, sia del singolo che dell’universo.

Non ha limiti, infatti, la mente ospitata dal cervello dell’uomo, così come l’uomo non ha confini alla sua libertà, prigioniero com’è nell’infinito dell’universo in cui è chiamato a vivere.

In una breve poesia di quella straordinaria poetessa che fu Emily Dickinson si racchiudono queste due grandezze che non hanno misura umana in quanto sono certamente infinite.

The Brain — is wider than the Sky -

For — put them side by side -

The one the other will contain

With ease — and You — beside -

The Brain is deeper than the sea -

For — hold them — Blue to Blue -

The one the other will absorb -

As Sponges — Buckets — do -

The Brain is just the weight of God -

For — Heft them — Pound for Pound -

And they will differ — if they do -

As Syllable from Sound -

Il Cervello — è più esteso del Cielo -

Perché — mettili fianco a fianco -

L’uno l’altro conterrà

Con facilità — e Te — in aggiunta -

Il Cervello è più profondo del mare -

Perché — tienili — Azzurro contro Azzurro -

L’uno l’altro assorbirà -

Come le Spugne — i Secchi — assorbono -

Il Cervello ha giusto il peso di Dio -

Perché — Soppesali — Libbra per Libbra -

Ed essi differiranno — se differiranno -

Come la Sillaba dal Suono -

Le prime due strofe di questa poesia identificano la grandiosità della visione della mente con l’attività del cervello.

Qui, come in altre poesie, Emily si riferisce al “cervello”, non all’ “anima” e nemmeno alla “mente”, come per ricordare al lettore che la sede del pensiero e dell’esperienza è un grumo di materia.

E’ vero che, in un certo senso, la scienza ci “riduce” ai processi fisiologici di un organo che pesa un kg ed è tutt’altro che attraente.

Ma quale organo! Nella sua sbalorditiva complessità, nella sua esplosiva computazione combinatoria, nella sua illimitata capacità di immaginare mondi reali e possibili, il cervello è davvero più vasto del cielo.

A dimostrarlo è appunto questa poesia. Solo per capire il paragone al centro di ogni strofa il cervello del lettore deve contenere il cielo, assorbire il mare e visualizzare l’uno e l’altro nella stessa scala del cervello.

L’enigmatica strofa finale, con la sconcertante immagine di Dio e del cervello pesati come cavoli, ha sempre lasciato perplessi i lettori.

Alcuni vi hanno letto una dichiarazione di creazionismo ( è Dio che ha creato il cervello), altri di ateismo (è il cervello che ha pensato Dio).

La similitudine fonologica, il suono è un continuum ininterrotto, la sillaba una sua unità delimitata, suggerisce una sorta di panteismo.

Dio è ovunque e in nessun luogo e ogni cervello incarna una misura finita della divinità. La riserva espressa con quel “al massimo” fa pensare a misticismo, cervello e Dio possono in qualche modo essere la stessa cosa, e naturalmente, ad agnosticismo.

L’ambiguità è indubbiamente intenzionale, e dubito che qualcuno potrebbe sostenere una singola interpretazione come l’unica giusta.

A me piace leggere in questa strofa il suggerimento che la mente, contemplando il suo posto nel cosmo, giunge a un certo punto ai propri limiti e si imbatte in enigmi che sembrano appartenere a un dominio separato, divino.

Libero arbitrio ed esperienza soggettiva, per esempio, sono estranei al nostro concetto di causazione e sembrano come una scintilla divina contro di noi. Moralità e significato paiono inerenti a una realtà che esiste indipendentemente dai nostri giudizi.

Ma tale separatezza può essere l’illusione di un cervello che ci rende impossibile “non” pensare che sono separati da noi. In ultima analisi non abbiamo modo di saperlo: noi siamo infatti il “nostro” cervello e non possiamo uscirne per verificarlo.

Se siamo in trappola, però, si tratta di una trappola di cui abbiamo poco da lamentarci: è più vasta del cielo, più profonda del mare e, forse, pesa quanto Dio.

Il libro che vedete qui sopra appartiene ad una collana delle edizioni Gribaudo che aspira a spiegare i fatti in maniera visiva.

Non so quanto sia possibile immaginare in maniera visiva il lavoro che questo straordinario organismo pratica fin dalla nascita di ogni essere vivente. Un mistero per ogni essere, un mistero assoluto per ogni essere umano.

L’uomo nasce, vive e muore sapendo di nascere, di vivere e di morire. Il “peso” di Dio. Ha ragione Emily Dickinson …

Le pratiche inevase di “Se questo è un uomo”

Primo Levi

Primo Levi

“Sono un uomo normale di buona memoria che è incappato in un vortice, che ne è uscito più per fortuna che per virtù, e che da allora conserva una certa curiosità per i vortici, grandi e piccoli, metaforici e materiali.”

Hanno scritto di lui corpose biografie, ebbe innumerevoli interviste. Nella sua grande timidezza, Primo Levi (1919–1987) resta una personalità segreta ed anche misteriosa, di difficile decifrazione. La lirica che segue colpisce per essere rivolta ad un “Signore” che può essere, a livello letterale, un padrone, un datore di lavoro, un superiore. Ma siamo proprio sicuri che quella maiuscola sia soltanto una maiuscola, un segno di ossequio?

Signore, a fare data del mese prossimo

Voglia accettare le mie dimissioni

E provvedere, se crede, a sostituirmi.

Lascio molto lavoro non compiuto,

Sia per ignavia, sia per difficoltà obiettive.

Dovevo dire qualcosa a qualcuno,

Ma non so più che cosa e a chi: l’ho scordato.

Dovevo anche dare qualcosa,

Una parola saggia, un dono, un bacio;

Ho rimandato da un giorno all’altro. Mi scusi,

Provvederò nel poco tempo che resta.

Ho trascurato, temo, clienti di riguardo.

Dovevo visitare

Città lontane, isole, terre deserte;

Le dovrà depennare dal programma

O affidarle alle cure del successore.

Dovevo piantare alberi e non l’ho fatto;

Costruirmi una casa,

Forse non bella, ma conforme a un disegno.

Principalmente, avevo in animo un libro

Meraviglioso, caro signore,

Che avrebbe rivelato molti segreti,

Alleviato dolori e paure,

Sciolto dubbi, donato a molta gente

Il beneficio del pianto e del riso.

Ne troverà la traccia nel mio cassetto,

In fondo, tra le pratiche inevase;

Non ho avuto tempo per svolgerla. È peccato,

Sarebbe stata un’opera fondamentale.

19 aprile 1981

July 16, 2021

Siamo quello che leggiamo …

Il libro

Il libroCosì come siamo quello che mangiamo, possiamo dire che siamo anche quello che leggiamo. Non per tutti, ovviamente, vale questa considerazione.

La cosa può andare bene se ci riferiamo al cibo, non lo possiamo dire se pensiamo alla lettura. Il cibo per la mente non è quello per il corpo.

C’è gente che vive solo per mangiare, altri mangiano solo per vivere. C’è poi chi vive senza mai leggere nemmeno un libro, eppure sopravvive. Mentre ci sono alcuni, come chi scrive, che non può fare a meno di leggere. Soltanto se leggo, riesco a capire quello che penso e sono. Del resto qualcuno, di ben altro e più pensante pensiero, ebbe a dire “Cogito ergo sum”.

Potrei, allora, facilmente dire “leggo, dunque sono”. Se lo sono, non è per caso. Tutto ha un senso se mi ritrovo figlio di un tipografo, di una famiglia di stampatori ed editori post-gutenberghiani.

Quando si dice l’evoluzione della specie e guardo i libri ereditati da mio padre, cartacei e segnati dai colori del tempo, affiancati dai miei diventati digitali, mi chiedo “chi/cosa” sono e scopro che mi è difficile dare una risposta.

Lo è anche per l’autore di questo libro, un professore della New York University. Non è il primo e non sarà l’ultimo libro sui libri, su chi li legge e chi li scrive. Il suo è un invito a leggere in maniera attiva e per scelta, leggere per prevedere e in maniera retrospettiva, per interpretare e valutare, leggere per una ragione e in maniera abituale e per il piacere di farlo. Una sorta di “credo” scritto non solo su carta ma anche in “bits & bytes”.

Il libro si muove tra approcci, applicazioni ed usi, con due appendici ed una “coda”. Molto interessante quello che l’autore scrive a proposito della lettura su carta e quella digitale.

Trovo la sua sintesi molto intelligente e semplice: leggere in digitale significa leggere per informarsi e per convenienza, mentre leggere in cartaceo significa leggere per sapere e conoscere se stessi e il mondo. Entrambi i modi sono utili per capire chi/cosa siamo.

July 10, 2021

Il mio giornale digitale

Il Giornale 7 luglio 2021

Il Giornale 7 luglio 2021I giornali e i libri, sono la passione della mia vita. Niente di straordinario, d’accordo. Quasi una malattia diffusa sin dai tempi antichi. Ha toccato molti esseri umani. La scrittura come “malattia”? Ma no, non è possibile. Noi siamo fatti per comunicare.

Solo gli uomini, incluse le donne, possono farlo. E le signore, in particolar modo, sanno farlo alla meglio. Pensando, leggendo e scrivendo diventiamo quello che siamo. Ogni essere umano è spinto a comunicare, ma non tutti sanno farlo.

Non sanno di possedere un potenziale unico. Tanto unico ed esclusivo che praticamente è un mistero. Soltanto chi decide di farlo, cioè di pensare, leggere e scrivere, saprà non solo quello che pensa, ma anche quello che non sa di sapere e di pensare.

Esattamente come scrivo in questa lettera diretta a “Il Giornale” che vedete qui sopra riprodotta. Non saprei dire quante di queste lettere ho scritto nel corso degli anni, io, figlio di un tipografo, diventato un dinosauro digitale.

Lettere dirette a giornali, riviste e settimanali. Se avessi voglia e tempo per farlo sono certo che potrei riempire le pagine di un libro. Lettere scritte in ogni possibile occasione, su qualsiasi argomento al primo quotidiano, settimanale o rivista raggiungibile.

Non soltanto in lingua italiana. Per motivi anche professionali, in qualità di studente e studioso di lingue. Ricordo in particolare una lettera inviata ad uno storico ed autorevole settimanale inglese, vecchio di ben trecento anni.

Il titolo della testata è tutto un programma: “The Spectator”. Spettatori siamo della vita e tutti abbiamo bisogno di comunicare qualcosa con qualcuno che ci legga, ci ascolti e sappia rispondere.

Me ne sono ricordato di recente quando, abbonato come sono, in forma digitale, a questa rivista ho ripercorso con la memoria il tempo degli inizi dei miei studi. Una sorta di finestra autobiografica su quegli anni allorquando decisi di iniziare lo studio della lingua di Shakespeare.

Ne scriverò in un prossimo post qui su MEDIUM che è diventato il mio “giornale digitale”. E’ vero, sono quello che sono, per quello che ho letto e continuerò a leggere, fino a quando mi sarà possibile. Non siamo soltanto quello che mangiamo, ma anche quello che leggiamo.

Si mangia per nutrire un corpo che si crea, si rinnova e, ahimè, si consuma. Alla stessa maniera leggiamo per nutrire la mente. Ma cosa significa esattamente nutrire la mente? Perchè lo facciamo?

Per essere informati, per piacere, per gratificarci, per progredire, istruirci, intrattenerci, commuoverci, ispirarci, capire, apprezzare, crescere, sviluppare. Potrei continuare all’infinito con questi tentativi per capire un processo che è esclusivamente umano, ben diverso da quello degli animali.

Cosa ne ricaviamo, leggendo e scrivendo? Un tempo la lettura e la scrittura erano abilità riservate a pochi. Oggi siamo tutti affetti da una malattia che è stata chiamata infodemia sociale.

Non si tratta solamente di saper difendersi e gestire una epidemia che ci è caduta addosso in maniera tanto violenta quanto affatto imprevista, come tante ce ne sono state nella storia umana. Se gli uomini sapessero leggere bene e meglio, più di quanto facciano comunemente, di certo non potremmo parlare di epidemia informativa.

Non si può leggere con leggerezza, superficialità, parzialità, in maniera ideologica e prevenuti. Non bisogna nemmeno pensare che esista la certezza di una lettura che sia depositaria della verità, nel senso che possa condurre gli uomini alla migliore soluzione dei problemi esistenziali.

E’ vero, invece, il fatto che una lettura corretta può guidarci alla compensione delle difficlltà legate alla nostra esistenza. Io continuo a leggere e scrivere per capire quello che penso. MEDIUM è il mio giornale digitale.

July 8, 2021

La “normalità” della vita

Foto@angallo

Foto@angalloEsiste una “cosa” normale? Non credo, quindi smettiamo di aspettarla. Non arriverà mai. Non esiste. Eppure la normalità è una delle parole più usate. Quando le cose torneranno alla normalità? Mi sono ritrovato a pensarlo proprio questa mattina mentre facevo la solita passeggiata mattutina. Non ero solo. Ero con mio figlio che non avevo visto per un anno. Lui al nord, noi al sud. Divisi dalla pandemia, bloccati dal “lockdown”.

Stavamo celebrando il nuovo incontro e pensavamo alle cose dello scorso anno. Non ci siamo detti cosa pensavamo di quello che potrà accadere nei mesi prossimi, quando ritornerà settembre. Per quanto ancora si andrà avanti così? Nessuno può dirlo. Tutto questo sembra molto strano. Una pandemia che ha sconvolto le nostre vite.

Tutto appare così polarizzato. Tutto sembra che stia sempre per accadere, ma ogni cosa è ancora in corso. Mi chiedo: ma le cose non sono andate sempre così? Non è possibile che possa accadere oggi quello che è accaduto lo scorso anno. E, pur se accade, non sarà mai la stessa cosa.

Qualsiasi studioso di Storia (quella con la maiuscola!) sa che il 2020 non è stato certo un anno anomalo. Cento anni fa abbiamo avuto una pandemia molto peggiore di questa nel bel mezzo di una guerra mondiale. Abbiamo avuto una grande depressione dopo.

C’è stata una pandemia negli anni ’50. Nel ’68, non solo ci furono massicce proteste, rivolte e attentati, ma ci fu anche una pandemia di influenza che uccise milioni di persone in tutto il mondo. In effetti, vi sfido a trovare un solo decennio “normale” nella storia umana. Gli stoici citano Eraclito. Lui pensava che l’unica costante è il cambiamento. È vero, ma la cosa divertente è che anche il cambiamento sembra fare rima con se stesso, se non addirittura ripetersi.

Come ci dice la Bibbia: “La cosa che è stata, è ciò che sarà; e ciò che è fatto è ciò che sarà fatto: e non c’è cosa nuova sotto il sole… Ciò che è stato è ora; e ciò che sarà è già stato; e Dio richiede ciò che è passato”. Marco Aurelio leggeva l’ Ecclesiaste? Oppure ha scoperto da solo che: “Qualunque cosa accada è sempre successa e sempre accadrà, e sta accadendo in questo preciso momento, ovunque. Proprio così”.

Il tempo è un cerchio piatto secondo i Cinesi, non una linea retta. Tutto quello che abbiamo fatto o faremo lo faremo ancora e ancora e ancora per sempre. E non ce ne renderemo conto. Fu così che un’altra generazione scoprì l’idea di Nietzsche dell’ “eterno ritorno”. Nietzsche lesse Marco Aurelio? È interessante osservare che il regno di Marco non fu poi così diverso dal regno di Vespasiano. Era pieno di persone che facevano le stesse cose: mangiare, bere, litigare, morire, preoccuparsi e bramare.

Tutto ciò che accade è normale. Non c’è niente di insolito in tutto questo. La vita è la vita. L’unica sorpresa è che siamo sorpresi. Certo, preferiremmo non lavorare da casa. Ci piacerebbe viaggiare liberamente senza mascherine e vaccini. Vorremmo essere sicuri che il nemico invisibile, il Covid 19, non ci attaccherà. Siamo vaccinati. Forse vorremmo che qualcuno fosse presidente piuttosto che un altro. Ma chi può dire che avere o non avere queste cose sia una “cosa normale?” Non si può semplicemente aspettare che le “cose” cambiano e vadano via.

Possiamo solo aspettare che tutto finisca. E’ la vita. Nevica. Anzi, no! In questo momento il termometro segna 35. È il momento presente. Uno dei motivi per studiare la Storia (quella con la maiuscola!) è che ti dà una prospettiva. La distanza di spazio e tempo ha l’effetto di levigare i bordi e le ruvidezze delle transizioni tra le “cose”.

Quando leggiamo la storia delle grandi Pandemie, quando ci immergiamo nei personaggi di Shakespeare, quando visitiamo un antico castello, entriamo in un museo, abbiamo la possibilità di comprendere quanto il passato sia simile al presente, ma in maniera diversa. Dobbiamo saper vedere e leggere le “cose”.

Come più le “cose” cambiano, più rimangono le stesse. Come i nostri meschini piani e proiezioni hanno un impatto minimo sulle maree del tempo. Non c’è niente da prendere sul personale. La storia è violenta. La storia è dura. La storia è confusa e travolgente. Alla storia non importa delle persone che devono viverla.

La storia è così perché la storia è solo una registrazione della vita, e la vita è così. Ma questo significa che non possiamo avere pace o felicità in questo caos? Che perché non esiste una cosa come “normale”, dovremmo essere ansiosi e depressi? Nessuno potrà garantirvi la risposta.

Ne “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, Milan Kundera scrive: “Non importa quanto brutale diventi la vita, la pace regna sempre nel cimitero. Anche in tempo di guerra, ai tempi di Hitler, ai tempi di Stalin, attraverso tutte le occupazioni… sullo sfondo di colline blu, loro erano belle come una ninna nanna.”

Questo è quello che ho capito durante la passeggiata con mio figlio stamattina. Sì, questa volta è strano. Forse non è quello che vorrei, se potessi scegliere. Ma non ho scelta, perché questa è solo la vita. Perché dovrei desiderare che sia finita o diversa? Ciò che conta è adesso. Ciò che conta è l’ora tranquilla che abbiamo passato insieme su quella strada, su quel lungomare, su quella spiaggia.

Ciò che importava era l’alba che sorgeva dietro di noi. Ciò che conta è che gli ultimi mesi sono stati mesi di vita, e noi abbiamo scelto di viverli. Siamo dei sopravissuti? Forse. Ma sempre vivi! Per quanto tempo sarà così? Quanto manca al prossimo cambio? Nessuno può dire.

Nessuno sa nulla di certo, tranne che il cambiamento alla fine arriverà. Se le persone riuscissero a trovare felicità, scopo e quiete in mezzo alla guerra, sotto il dominio dei tiranni, attraverso piaghe molto peggiori di questa, che scusa abbiamo? Nessuna. Tutto sembra “normale”. Questa è vita. La “normalità” della vita.

La seduttrice in blu con bruciatore di incenso …

I ritratti di donne vere sono relativamente rari nella Venezia rinascimentale e molti di quelli che esistono sono abbinati a ritratti di uomini.

Molto più comuni sono le donne tipicamente veneziane. Queste ‘belle donne’ , allo stesso tempo enigmatiche e idealizzate, sono spesso cariche di erotismo e armate di attributi simbolici.

Anche se nessuna di queste bellezze può essere identificata con un personaggio storico, sono state spesso lette come ritratti, in particolare come quadri di singoli rappresentanti di una certa classe sociale. Il tema rimane ancora oggi controverso.

Considerando le loro pose, spesso sfacciatamente seducenti, potrebbero queste signore essere cortigiane, il tipo di prostitute istruite e signorili preferite dall’alta borghesia di Venezia? Oppure sono, piuttosto, giovani spose, il cui fascino erotico, insieme alle loro virtù, in questi ritratti così evidenti, erano destinati a festeggiare?

La spiegazione più probabile è che non siano affatto soggetti identificabili, ma rappresentino invece un ideale poetico di bellezza femminile riconducibile alla poesia d’amore del Petrarca. Le belle donne sono quindi più vicine alla pittura mitologica che al genere del ritratto artistico. Non a caso, i loro attributi alludono spesso a dee pagane come Flora, mentre le loro espressioni facciali interpretano l’intera gamma delle astuzie femminili, dal timido seduttivo all’esplicito erotico.

Un superbo esempio di ciò è il dipinto “Donna in blu con bruciatore di incenso”, che, quasi certamente risale agli ultimi mesi dell’artista Sebastiano del Piombo a Venezia prima di seguire il suo mecenate, il banchiere senese Agostino Chigi, a Roma nel 1511. I lineamenti della giovane donna, il viso tondo grassoccio, le labbra carnose, lo sguardo enigmatico, le sopracciglia pronunciate e i capelli biondo scuro con la riga centrale, corrispondono al tipo di figura femminile che Sebastiano dipinse durante il suo soggiorno a Venezia. Le sante nella sua pala d’altare a San Giovanni Crisostomo a Venezia (c. 1506–1510) e Salome (o Judith) a Londra (1510), potrebbero essere sorelle della “Washington Woman in Blue”, Salomè indossa anche lo stesso abito.

Messa in rilievo da uno sfondo neutro e nero intenso è la mezza figura di una donna, trasformata nell’immagine. Inclinando la testa da un lato, ci fissa di tre quarti di profilo, guardandoci dall’angolo del suo occhio. Il suo sguardo è ossessionantemente enigmatico e concentrato su se stesso, allo stesso tempo critico e seducente. La sua pelle pallida e immacolata risplende come avorio, mentre le sue trecce dorate su un lato sono legate in una treccia dalla quale cadono alcune minuscole ciocche di capelli sul suo décolleté.

Un orecchino, con una perlina di vetro o di metallo, luccica in modo stuzzicante nel buio tra i suoi capelli e la sua guancia. La donna indossa una camicia bianca con le maniche ostentatamente arrotolate per esporre il suo braccio inferiore e sopra un vestito azzurro brillante fatto di seta lucida, le cui maniche a sbuffo sono un “tour de force” di modellazione in vernice.

Il braccio inferiore, posato sul corpo, ci segnala l’impeccabile equilibrio dell’apparato nella sua mano destra, dove si rivela all’occhio di chi guarda un secondo centro di attenzione non meno enigmatico di quello del suo viso. L’identificazione di questo oggetto è cruciale per come la figura va interpretata nel suo contesto. Un’iscrizione, aggiunta in un secondo momento, e diverse incisioni fatte dopo il dipinto nel XVII secolo, per lungo tempo hanno portato alcuni a vedere in lei la poetessa tanto ammirata da Michelangelo, Vittoria Colonna (1492–1547).

Studi recenti lo hanno escluso, soltanto una leggenda. Altri leggono l’oggetto come un unguento, sulla base del quale la figura è stata interpretata come Maria Maddalena, almeno fino a quando Fern Rusk Shapley decise che si trattava di una lampada. Dopodiché divenne una delle cinque vergini sagge del parabola narrata nel Vangelo secondo san Matteo (25,1–13).

Nonostante la frequente obiezione che non vi sia nessun altro esempio di un dipinto raffigurante una sola Vergine saggia, questa particolare interpretazione è rimasta fino ad oggi quella dominante. Il dipinto è citato nelle monografie e nei cataloghi di mostre degli ultimi decenni, ed è questo il titolo utilizzato dalla “National Gallery of Art” di Washington.

Uno sguardo più da vicino all’oggetto misterioso può far luce su questo argomento. Su un piede di marmo rosso la cui metà inferiore si perde nell’oscurità c’è un curioso vaso di ottone, a giudicare dal suo colore costituito da una piastra circolare e un cilindro sormontato da un cono smussato.

Quest’ultimo è chiuso nella parte superiore ma costellato di fori regolarmente distanziati, due dei quali emettono minuscole scintille e sottili fili di fumo. Un tale oggetto non potrebbe assolutamente erogare luce. Ne consegue che non può essere una lampada, ma deve essere piuttosto un incensiere, in cui vengono bruciate sostanze in modo che i fumi profumati fuoriescano attraverso i fori.

Questo ha conseguenze di vasta portata per la nostra comprensione del dipinto. Chiaramente non si tratta di una figura sacra, né la Maddalena né una Vergine saggia, né questo è un cripto-ritratto di una donna nelle vesti di una di quelle figure bibliche. Invece la “Washington Woman in Blue” è una variante straordinariamente precoce del tipo veneziano della bella donna, che attira e seduce lo spettatore non solo con il blu del suo abito, ma anche sinesteticamente con il suo profumo in forma di dipinto.

A differenza di quelle successive belle donne che spesso si distinguono per il loro esplicito erotismo, quella di Sebastiano è una seduttrice meravigliosamente contenuta e sottile che si limita alle più piccole allusioni: le maniche arrotolate, l’orecchino, le ciocche di capelli che cadono giù sul suo décolleté e poi quella fragranza evocata pittoricamente.

Fonti bibliografiche:

Today’s encore selection — from Titian and the Renaissance in Venice Edited by Bastian Eclercy and Hans Aurenhammer. Sebastiano del Piombo’s Renaissance era painting, Woman in Blue with Incense Burner:

“Portraits of real women are comparatively rare in [Renaissance] Venice and many of those that do exist are paired with portraits of men. Considerably more common are the typically Venetian belle donne. These ‘beautiful women’, at once enigmatic and idealised, are often erotically charged and armed with symbolic attributes. While not one of these beauties can be identified with a historical person, they have often been read as portraits, specifically as portraits of individual representatives of a certain social class. The subject remains controversial to this day. Bearing in mind their often unashamedly seductive poses, could these ladies be courtesans — the kind of educated, ladylike prostitutes preferred by Venice’s upper classes? Or are they, rather, young brides, whose erotic allures — along with their virtue — these portraits were intended to celebrate?

“The more probable explanation is that they are not identifiable individuals at all, but, instead, represent a poetic ideal of female beauty that can be traced back to the love poetry of Petrarch. The belle donne are thus closer to mythological painting than to the portrait genre. Not by chance do their attributes frequently allude to pagan goddesses such as Flora, while their facial expressions play the whole gamut of feminine wiles from the coyly seductive to the explicitly erotic.

“[A superb example of this is the painting Woman in Blue with Incense Burner, which] almost certainly dates from [the artist] Sebastiano del Piombo’s final months in Venice before he followed his patron, the Sienese banker Agostino Chigi, to Rome in 1511. The young lady’s features — the plump round face, fleshy lips, enigmatic stare, pronounced eyebrows and dark blond, centrally parted hair — match the type of female figure that Sebastiano painted throughout his stay in Venice. The female saints in his altarpiece in San Giovanni Crisostomo in Venice ( c. 1506–10) and Salome (or Judith) in London (1510) might be sisters of the Washington Woman in Blue; Salome even wears the same gown.

“Thrown into relief by a neutral, deep-black background is the half figure of a woman, turned into the picture. Tilting her head to one side, she stares back at us in three-quarter profile, eyeing us out of the corner of her eye; her gaze is hauntingly enigmatic and self-absorbed, at once critically observant and alluring. Her unblemished pale skin glows like ivory, while her golden tresses on one side are bound into a braid from which a few tiny strands of hair tumble down onto her décolleté. An earring with a bead made of glass or metal gleams tantalisingly in the darkness between her hair and cheek. She wears a white chemise with the sleeves ostentatiously rolled up to expose her lower arm and over it a bright blue dress made of shiny silk, whose puffed sleeves are a tour de force of modelling in paint.

“The lower arm laid across the woman’s body alerts us to the apparatus held with impeccable poise in her right hand, where it forms a second focus of attention no less enigmatic than her face. The identiflication of this object is crucial to how the figure is interpreted.

“An inscription added at a later date and several engravings made after the painting in the seventeenth century for a long time led some to see in her the poetess so admired by Michelangelo, Vittoria Colonna (1492–1547), although recent scholarship has shown this to be a myth. Others read the object as an ointment jar, on the basis of which the figure was interpreted as Mary Magdalen — at least until Fern Rusk Shapley decided it was a lamp, whereupon she became one of the five Wise Virgins from the parable related in the Gospel According to St Matthew (25:1–13). Notwithstanding the frequent objection that there is no other instance of a painting showing a single Wise Virgin, this particular interpretation has remained the dominant one to date. This is how the painting is referred to in the monographs and exhibition catalogues of recent decades, and this is the title used by the National Gallery of Art in Washington.

“A closer look at the mysterious object may shed some light on this matter. Standing on a red marble foot whose lower half is lost in the gloom is a curious vessel — made of brass, to judge by its colour — consisting of a circular plate and a cylinder surmounted by a blunt cone. The latter is closed at the top but peppered with regularly spaced holes, two of which are emitting tiny sparks and thin wisps of smoke. Such an object could not possibly dispense light. It follows that it cannot be a lamp, but must rather be an incense burner, in which substances are burned so that the fragrant fumes escape through the holes. This has far-reaching consequences for our understanding of the painting: Clearly, we are not dealing with a sacred figure after all, neither the Magdalen nor a Wise Virgin; nor is this a crypto-portrait of a lady in the guise of either one of those biblical figures. …

“[Instead] the Washington Woman in Blue is … a remarkably early variant of the Venetian type of the bella donna, who lures and seduces the viewer not just with the blue of her gown, but also synaesthetically with the — painted — scent of her incense burner. Unlike those later belle donne who often stand out on account of their explicit eroticism, Sebastiano’s is a wonderfully restrained, subtle seductress who confines herself to the tiniest of innuendos: the rolled-up sleeves, the earring, the locks of hair tumbling down onto her décolleté and then that painterly evoked fragrance.”

All delanceyplace profits are donated to charity and support children’s literacy projects.

subscribe

to delanceyplace.com

Delanceyplace.com is a brief daily email with an excerpt or quote we view as interesting or noteworthy, offered with commentary to provide context. There is no theme, except that most excerpts will come from a non-fiction work, primarily historical in focus, and will occasionally be controversial. Finally, we hope that the selections will resonate beyond the subject of the book from which they were excerpted. Sign up to receive Delanceyplace.com every weekday morning.

Originally published at https://www.delanceyplace.com .

July 7, 2021

Non lo stesso fiume, non lo stesso uomo

Clicca per il Video

Clicca per il Video

Una foglia, un uccello e un pescatore animano l’aforisma di Eraclito sul flusso. Non è possibile, diceva il filosofo greco presocratico Eraclito, entrare due volte nello stesso fiume. Il fiume è costituito da acque che scorrono costantemente, per prima cosa. Le persone stesse cambiano continuamente. Le esperienze di vita si accumulano come sedimenti sul letto di un ruscello. Eraclito alludeva all’idea di flusso. Non ha senso pensare in termini di stati dell’essere statici, ma, piuttosto, in termini di processi che si svolgono nel tempo.

Nel film contemplativo “Not the Same River. Not the Same Man” della regista tedesco-inglese Michelle Brand, un pescatore porta la sua barca in un fiume, mentre un uccello volteggia sopra e una foglia cade, tracciando increspature sulla superficie dell’acqua. In poche linee dipinte a mano di audace acrilico blu, nero e rosso, Brand cattura il flusso del fiume e i pensieri fugaci del pescatore mentre animano il suo viso.

I fotogrammi sfalsati e sovrapposti creano un’eco di movimenti appena passati. La colonna sonora pulsante, dell’ensemble di fisarmoniche polacche Motion Trio, cattura l’insistente attrazione dell’acqua. Sia il fiume che il pescatore sono in costante cambiamento, ma si trasformano anche a vicenda. Quando il pescatore entra nel fiume, i vortici turbinano intorno a lui. Il fiume lava e calma i suoi piedi, lo nutre di pesci. Un uccello, che entra ed esce dalla scena, sembra attendere l’occasione di catturare un pesce agitato dalla presenza del pescatore.

L’animazione, un processo che trasforma le immagini statiche in movimento nel tempo, è un mezzo adatto per l’aforisma di Eraclito. Ogni cornice è dipinta a mano, quindi anche i momenti di immobilità sembrano tremolare con le sottili variazioni di come si è formata una linea o di come la vernice si è asciugata. Non esistono due fotogrammi e non due momenti identici. Eppure il passato lascia il segno nel presente, come piccole onde sulla scia della barca.

Le idee di Eraclito ci sono note solo attraverso frammenti, conservati negli scritti di altri, con la maggior parte della sua opera persa nel tempo. Il suo aforisma del fiume è stato raccolto e rovesciato come un sassolino nelle palme di tanti pensatori nel corso dei millenni, accumulando nuovi strati di significato attraverso diverse interpretazioni. Per alcuni, l’antica teoria del flusso di Eraclito sembra addirittura aver anticipato alcune delle ultime idee nella meccanica quantistica.

L’idea dell’impermanenza, dei momenti fugaci ed effimeri, può essere malinconica per coloro che desiderano mantenere uno stato caro, ma l’idea del flusso suggerisce anche possibilità per nuove esperienze e sensazioni nell’inevitabile processo di trasformazione. Mentre il pescatore stesso sembra dissolversi in linee svolazzanti di pittura, si unisce al fiume nel suo corso, una metamorfosi finale determinata dal tempo.

Scritto da Freya Howarth

Copyright PSYCHE

July 6, 2021

Il dovere di imparare …

Foto@angallo

Foto@angallo“Questo è ciò che dovresti insegnarmi, come essere Odisseo, come amare il mio paese, mia moglie e mio padre, e come, anche dopo aver subito un naufragio, posso continuare a navigare in rotta verso fini onorevoli». - SENECA, LETTERE MORALI, (88,7b)

A scuola si insegna l’Odissea nel modo sbagliato. Insegnano le date, discutono se Omero fu davvero l’autore oppure no, se fosse cieco, spiegano la tradizione orale, dicono agli studenti cos’è un ciclope o come funzionava il cavallo di Troia. Il consiglio di Seneca a chi studia i classici è di dimenticare tutto questo. Le date, i nomi, i luoghi, poco importano. Ciò che conta è la morale. Pensi di essere riuscito a comprendere tutto dell’Odissea, ma riesci a comprendere l’importanza della perseveranza, i pericoli dell’arroganza, i rischi della tentazione e della distrazione? Solo se riesci a fare questo allora hai davvero imparato qualcosa. Non si tratta di superare una prova o un test o impressionare qualcuno, tanto meno gli insegnanti. Leggiamo e studiamo per vivere, per essere esseri umani migliori, sempre e per sempre.

July 5, 2021

La “follia” di William Blake

Il Libro

Il Libro

Quando ho letto la recensione di questo libro, apparsa su The Spectator, mi sono ricordato di avere scritto anche io sul mio blog qualcosa riguardante la “follia” di questo straordinario poeta inglese.

Una “follia” conosciuta sin dai primi tempi di università, quando, al secondo anno di corso, ci assegnarono un corso monografico su di lui.

Di “follie inglesi”, a dire la verità, ne ero abbastanza pratico. Ero da poco ritornato dall’Inghilterra dove avevo trascorso un paio di anni di lavoro in un ospedale mentale a nord di Londra, nei pressi della città romana “Verulam”, la moderna St Albans, la città di Francis Bacon.

Oltre due anni di lavoro con pazienti subnormali, in particolare bambini. Una esperienza che mi ha segnato per tutta la vita e che mi ha portato a comprendere da dentro la realtà e la cultura di quel popolo.

Alternavo gli studi del corso di infermeria, come studente, a quelli del corso di letteratura in un college serale. Serate straordinarie trascorse a leggere i sonetti Shakespeare, le liriche dei romantici e di quel poeta pazzo e bibliomane che fu, appunto, William Blake.

Alternavamo i suoi versi con i brani erotici del libro di D. H. Lawrence, appena liberato dalla censura, “L’Amante di Lady Chatterly”. E poi ancora il teatro del giovane Tom Stoppard, Harold Pinter, gli “angry young men”, quelli del “Look back in anger”…

Oggi, quella follia, la ritrovo nella lettura di questa poesia da lui dedicata all’estate. E’ una poesia abbastanza difficile da interpretare. Rientra nella logica narrativa di un poeta che con il suo fascino, ancora tutto moderno, non si sa come definire, se folle o visionario.

Dal titolo si capisce che è dedicata all’estate mediante la tecnica della personificazione. Questa ardente stagione viene infatti immaginata come un cavaliere che cavalca furiosi destrieri dalle narici di fuoco.

Il “cavaliere estate” viene invitato nella prima strofa a spegnere il calore, mentre nella seconda cavalca il ricordo di passate stagioni non tanto torride come quella attuale, una estate “just right”. A questa considerazione segue l’invito a sedersi e a “raffreddarsi”, anche se la cosa appare impossibile.

L’orgoglio di questo cavaliere furente sembra infatti essere il suo calore incontenibile. E’ naturale che l’ambiente e la natura dei suoi luoghi ai quali il poeta appartiene non amino queste estreme condizioni. L’isola a cui appartiene Blake non sembra amare gli estremismi in tutte le diverse manifestazioni della condizione umana.

To summer

O thou who passest thro’ our valleys in

Thy strength, curb thy fierce steeds, allay the heat

That flames from their large nostrils! thou, O Summer,

Oft pitched’st here thy goldent tent, and oft

Beneath our oaks hast slept, while we beheld

With joy thy ruddy limbs and flourishing hair.

O tu che passi nelle nostre valli in forza,

tu che domini i tuoi fieri destrieri, spegni il calore

delle fiamme che escono dalle loro narici, o Estate,

tu sovente hai piantato qui la tua tenda dorata e spesso

sotto le nostre querce hai dormito, mentre guardammo

con gioia le rosee ali e i tuoi fiorenti capelli.

Beneath our thickest shades we oft have heard

Thy voice, when noon upon his fervid car

Rode o’er the deep of heaven; beside our springs

Sit down, and in our mossy valleys, on

Some bank beside a river clear, throw thy

Silk draperies off, and rush into the stream:

Our valleys love the Summer in his pride.

Sotto le nostre grandi ombre abbiamo spesso udito

la tua voce, quando la luna sul suo ardente carro

viaggiava sulle profondità del cielo, vicino alle nostre sorgenti,

siediti e nelle nostre muschiose valli,

su qualche riva di chiare acque di fiume,

stendi i tuoi drappeggi di seta e lanciati nel rivo,

le nostre valli amano l’estate nel suo orgoglio.

Our bards are fam’d who strike the silver wire:

Our youth are bolder than the southern swains:

Our maidens fairer in the sprightly dance:

We lack not songs, nor instruments of joy,

Nor echoes sweet, nor waters clear as heaven,

Nor laurel wreaths against the sultry heat.

I nostri bardi sono famosi per colpire le corde d’argento,

i nostri giovani sono più coraggiosi dei pastorelli del sud,

le nostre fanciulle più belle nelle allegre danze,

non ci mancano i canti, nè gli strumenti di gioia,

nè i dolci echi nè le acque chiare come il cielo,

nè le corone d’alloro contro il soffocante caldo.

Ora se pensiamo al clima con il quale si susseguono le stagioni sulle Isole britanniche possiamo ben dire che l’irruzione furiosa e potente, con la sua calura di destrieri cavalcati da simili cavalieri, può effettivamente destabilizzare menti e comportamenti.

La cosa è vista in maniera quanto mai drammatica. Chi vive su questa isola, ne conosce la mitezza dei luoghi, la moderazione delle stagioni, le temperate manifestazioni umane che ben poco hanno a che vedere con gli intensi calori e persistenti intemperanze delle estati che possiamo avere dalle nostre parti.

Questa poesia di William Blake fa parte di un ciclo giovanile di composizioni chiamate “Poetical sketches” in cui vengono esaminate tra l’altro le quattro stagioni. Scritte tra tra il 1769 e il 1777, sono una specie di laboratorio poetico “avanti lettera” in cui William Blake forgia la vena poetica per la sua futura poetica visione del mondo.

Sebbene gli studiosi ritengano che queste composizioni poetiche non siano gran cosa da un punto di vista artistico, esse sono quanto mai importanti per studiare come venne formandosi uno dei più grandi poeti inglesi di tutti i tempi.

Alcuni critici hanno messo in evidenza il fatto che questi lavori mettono in luce il modo in cui venne a crearsi la grande forza creativa dal punto di vista della immaginazione.

Il critico Harold Bloom ha scritto che queste composizioni anticipano le ambizioni poetiche di Blake in termini di sensibilità ereditata da Spenser, Milton e Shakespeare. Gli “sketches”di Blake sono anticipatori della grande imminente forza immaginativa che caratterizzerà in seguito i suoi lavori sia in versi che in prosa o in forma grafica.

Egli disprezzava fortemente le forme poetiche dominanti dell’epoca rifiutando la rima, rompendo i paradigmi, usando invece la rima visiva con la quale spezzava i canoni della metrica convenzionale. Un libro giovanile questo degli “sketches” di cui Blake conservò gelosamente alcune copie stampate privatamente e che vennero ritrovate nella sua biblioteca alla sua scomparsa.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Ecco la recensione firmata da Frances Wilson apparsa sul settimanale inglese:

Whose were those feet in ancient time that walked upon England’s mountains green? That William Blake assumed his readers were on his same wavelength is one of the things, according to John Higgs, ‘that makes his writing a glorious puzzle’. Equally puzzling, argues Higgs, is that the cockney visionary, unsung in his lifetime and buried in a pauper’s grave, has now been absorbed thoroughly into mainstream culture without our having the faintest idea of what he was on about.

Take the 20th-century adoption of ‘Jerusalem’ as England’s alternative national anthem: in its original context as the preface to Blake’s long poem ‘Milton’, the hymn that marks the end of our school terms and party political conferences was intended to describe the overthrow of these very institutions. There is a similar irony, says Higgs, in placing Eduardo Paolozzi’s bronze Newton in the forecourt of the British Library: the object of the Blake print on which the statue is based, ‘Newton: Personification of Man Limited by Reason’, was precisely to challenge the limitations of book-based learning.

The finest of all our misreadings of Blake, however, was when on 28 November 2019 ‘The Ancient of Days’ was projected onto the dome of St Paul’s Cathedral. Here, squatting naked above the great church with his long hair and white beard blowing in the wind, was Urizen (‘your reason’), marking out with his golden compass the soulless world in which we live. He might look like God but Urizen was, in Blake’s mythology, Satan himself. Higgs explains:

“No one has ever understood everything that Blake wrote, possibly including Blake himself. But as Obi-Wan Kenobi asks rhetorically in Star War s: ‘Who’s the more foolish — the fool, or the fool that follows him?”

In William Blake vs the World, Higgs makes a laudable attempt to explain Blake to the nation and then, to paraphrase Byron, to explain his explanation. What did Blake mean, for example, by the proverb ‘Without contraries is no progression’, or by his belief that while God created man, man also created God? And how should we interpret his casual accounts of conversing with angels, whether on Peckham Rye, where his earliest vision took place, or otherwise? ‘I have always found,’ said Blake, ‘that angels have the vanity to speak of themselves as the only wise.’ Was Blake an artist, a genius, a mystic or a madman, wondered Henry Crabb Robinson, after spending an evening with the elderly poet. He was all of those things, says Higgs, except the last. ‘As the late maverick Ken Campbell used to insist, “I’m not mad, I’ve just read different books”.’

Apart from the Bible, Blake’s great influence was the Swedish theologian Emanuel Swedenborg, whose book Heaven and Hell was satirised by Blake in ‘The Marriage of Heaven and Hell’. Starting out as Swedenborg’s student, he ended up as his nemesis, but then ‘opposition is true friendship’. The most engaging of Blake’s oppositions can be found in the contrast between the immateriality of his thought and the ‘infernal’ labour involved in getting his ideas circulated. Blake illustrated, engraved and printed his books himself. This involved not only scratching thousands of lines, dots and crosses onto sheets of copper, but using mirror writing, so the finished text would not read backwards. Higgs compares his one-man publishing industry to ‘the do-it-yourself ethos of punk rock’.

At the heart of Blake’s world was the power of imagination, which faculty he believed would free us from our mind-forged manacles. Imagination, represented in Blakean mythology by Los, is the opposite of the reason, and we cannot understand Blake without understanding what he meant by imagination or taking seriously his visions. Higgs does this admirably, by exploring what we know about the mind while maintaining, for our secular times, the sacred quality of Blake’s attention. For Blake, the dividing line between the external and the internal was porous, and his capacity to see more than the rest of us might be explained by his having hyperphantasia. The mind’s eye of those with hyperphantasia is morevivid — both visually and in every other sense — than it is for the rest of us. ‘To a hyperphantasic,’ Higgs argues, ‘images are not things that you think, they are things that you encounter.’

Higgs compares Blake to the Chinese philosopher Lao Tzu; also to Leonard Cohen, David Bowie and Lennon and McCartney: ‘To judge Blake by Songs of Innocence is like judging the Beatles by the song “Yellow Submarine”.’I grew weary of these analogies — further misreadings, perhaps, which do little to explain Blake’s sublime strangeness; but then this book is not written for my generation. William Blake vs the World is a primer for the future. Witness the statement: ‘Blake appears to have been cisgendered and heterosexual, but there may have been a transgender aspect to his sense of self.’ It might be one of the Proverbs of Hell.

Originally published at https://www.spectator.co.uk .

July 4, 2021

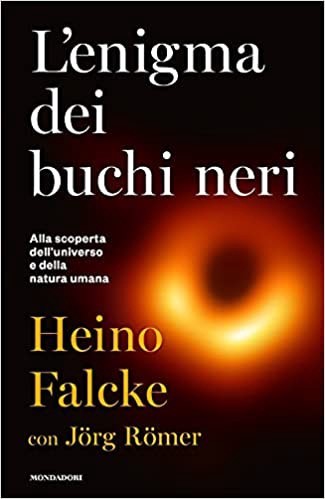

La grande domanda: Dio dov’è?

Il libro

Il libroOgni qualvolta mi capita tra le mani un libro come questo, mi viene il batticuore e penso a quanto siamo insignificanti, tutti: ricchi e poveri, bianchi, neri o gialli, di destra e di sinistra, credenti e miscredenti, giovani e vecchi, maschi o femmine. Questo libro è un viaggio nel rosso abisso che inghiotte le stelle, alla scoperta dell’universo e della natura umana. E mi domando: Dio dov’è?

Heino Falcke, ne è l’autore, l’astrofisico che ha fotografato per la prima volta un buco nero. Ricostruisce le tappe di quello storico traguardo e si addentra in enigmi appassionanti, perché i buchi neri hanno messo in discussione due pilastri della fisica moderna: le teorie della relatività e dei quanti.

Il suo libro si concentra sul momento forse più emozionante di tutta questa avventura: il giorno in cui (martedì 10 aprile 2019) Heino Falcke mostrò alla stampa, in anteprima mondiale, la fotografia di un gigantesco buco nero.

Un buco nero è composto da un disco rosso con al centro l’«ombra» dove la luce sparisce

Un buco nero è composto da un disco rosso con al centro l’«ombra» dove la luce sparisceDistante 55 milioni di anni luce dalla Terra, al centro della galassia Messier 87, il buco nero compare, nell’oscurità infinita dello spazio, come un anello rosso fuoco. L’anello sfavilla e incanta gli spettatori: la foto, un tempo ritenuta impossibile da scattare, per mezzo delle onde radio ha trovato la strada per arrivare fino a noi, sulla Terra, da una distanza di 500 trilioni di chilometri.

Ma come fare a vedere i buchi neri, se da lì nessun raggio di luce può arrivare fino a noi?Come facciamo a sapere che questo buco nero comprime in sé 6,5 miliardi di masse solari diventando così supermassiccio? L’immagine ci ha accompagnato ai confini del nostro sapere: il bordo dei buchi neri segna il limite delle nostre possibilità di misurare e indagare, e il grande interrogativo che ci poniamo oggi e se un giorno riusciremo mai a superarlo.

Vent’anni fa il desiderio di catturare l’immagine di un buco nero era considerato ancora un sogno bizzarro. Ora è realtà. Nell’astronomia moderna, spazio e tempo diventano relativi. Le stelle nascono, si estinguono e a volte si trasformano in buchi neri. Ma l’universo è di una grandezza inimmaginabile e pullula di galassie e mostruosi buchi neri. Le galassie raccontano l’inizio dello spazio e del tempo, il Big Bang.

I buchi neri rappresentano la fine del tempo, i cimiteri delle stelle. Catturare per la prima volta l’immagine di un buco nero è stata una delle grandi imprese della scienza, alla quale centinaia di studiosi hanno lavorato insieme per anni. L’idea dell’immagine, un granello di sabbia cresciuto fino a diventare un grande esperimento, l’emozionante spedizione verso i radiotelescopi di tutto il pianeta e infine i momenti elettrizzanti nell’attesa che l’immagine si materializzasse sotto gli occhi dell’opinione pubblica mondiale.

Ma restano ancora tanti interrogativi per la scienza: i buchi neri rappresentano la fine? Cos’e accaduto prima che lo spazio e il tempo avessero inizio e cosa accadrà quando finiranno? E cosa genera questo tipo di conoscenza in noi esseri umani, piccoli abitanti di un pianeta così semplice e insieme meraviglioso? Il trionfo della scienza significa che presto potremo sapere, misurare, prevedere tutto? Rimane la domanda: Dio dov’è? E se c’è che fa?

MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers