Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 91

September 20, 2021

Avete mai parlato a voi stessi?

Una enigmatica poesia di Italo Alighiero Chiusano (1926–1994). Non era un poeta ma un germanista di vaglia, oltre che un esperto di letteratura europea. Scrisse racconti, romanzi, drammi e radiodrammi. Anche poesie, come questa che ho scelto per questo post. Avete mai parlato a voi stessi con forza, anche con violenza, tanto da ferire, senza avere una risposta? Un muro davanti, fatto di nulla. Oltre c’è solo il deserto di sabbia e di nebbia. Nessuno ti risponde, nessuno dichiara la sua presenza, eppure ricompare in forma diversa, tra fiamme che non bruciano, ma che la consumano, facendola scomparire. Ma lui non si rende conto che la ruota della vita la fa riapparire in altra forma che non sa riconoscere quando gli parla. Non sa più cosa sia, un tu, un’idea oppure una persona. Un figlio o un padre? La gabbia o il giardino dell’essere?

Itinerarium

Domande

ti scaglio contro, sassi

da lapidarti. Grande muto, a volte

t’odio. O ti chiamo Nulla.

Questa la prima zona.

— -

Di qui la terra vasta

si estende di nessuno.

Nebbia, grigio nel grigio.

— -

Poi ricompari. Diverso. Moneta

non c’è rovente che ci bruci peggio

le labbra. Totalmente inconcepibile

è ormai negarti. Avvampa nel tuo fuoco

ogni cosa. Abbagliato,

i capelli una torcia, mi consumo

in quest’incendio…

— -

Poi la ruota torna

a girare. Tu risparisci. Io cerco…

E parlo…

A chi? A due dèi? A uno dei due?

A nessuno?

Interpello

un qualcosa che è un tu. Non un’idea:

una persona. Orribile e adorabile.

Dentro di me a un Fuor-di-me parlo:

mostro cuore di padre.

— -

(Italo Alighiero Chiusano,

“Bacche amare”, Garzanti, Milano 1987)

September 19, 2021

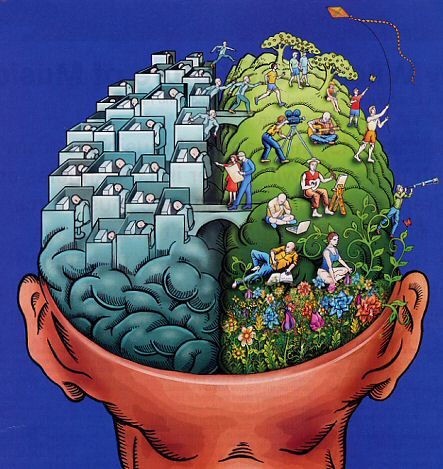

Scrivere a Destra, scrivere a Sinistra

Non voglio ingannare chi mi legge, nè tanto meno me stesso, ma è necessario che io dica quello che sto per scrivere. Ormai sono oltre venti anni che scrivo online tutto ciò che mi passa per il cervello, quello che succede dentro e fuori della mia testa. Un mondo “liquido” che scorre come un fiume, in una realtà sempre diversa. Sono molti e diversi i luoghi digitali dove mi sono fermato, e scopro di avere pensato e scritto qualcosa che ho poi completamente dimenticato. E’ il caso di questo post scritto quasi dieci anni fa. Leggetelo, se ne avete voglia, e poi ditemi se non vi sembra che io l’abbia scritto soltanto oggi. Un “governo tecnico” allora, un governo tecnico, oggi, con un “drago”. O sbaglio? Dove sono finite la “destra” e la “sinistra”? Nella vita,come nella storia umana, tutto scorre, tutto passa e si trasforma per diventare altro. Ma in fondo tutto resta come prima, anche se ci sembra nuovo.

Con l’avvento di un governo “tecnico” questa faccenda dei termini di “destra” e di “sinistra” sembra essersi assopita, ma sono sicuro che prima o poi riemergerà non appena questi “tecnici” dovranno prendere delle decisioni concrete e decidersi quindi ad essere di “destra” o di “sinistra”. Questi concetti di posizionamento politico ed esistenziale ci tormentano sin da quando veniamo al mondo. Nel mondo della politica, delle arti, della scienza, specialmente qui da noi in Italia.

I due termini si dichiarano e si contrappongono, si incontrano e si scontrano, si condannano e si assolvono, si ingannano e si evitano, non possono mai amarsi e odiarsi, intendersi e accettarsi, comprendersi e convivere. Sin dai tempi di Cristo, c’era chi sedeva alla sua destra e chi alla sua sinistra, chi continua ad essere un figuro “sinistro” che non potrà mai sfilare insieme ad un “figuro” di destra, del quale rifiuterà sempre di accettare le idee, i gusti, le letture, i giornali, le posizioni e quant’altro sotto il cielo nel grande universo delle idee. Anche nel campo della letteratura il dibattito è aperto e, a quanto sembra, di difficile soluzione.

Il sottoscritto nelle tante discussioni che ha con un suo amico poeta, definito a ragion veduta, il “il poeta triste” che vive “Alle falde del monte Saro” , usa classificare alcuni suoi pensieri di “sinistra” quando discutiamo, anche accanitamente, non solo di politica ma di poesia e di vita. La poesia, la letteratura, l’arte sono di destra o di sinistra? Oppure meglio: quando è che diventano di destra o di sinistra?

A chiarirmi le idee ci ha provato di recente la Literary Review, un’autorevole rivista letteraria inglese che qui propongo alla lettura, con una chiosa personale finale. Bisogna tenere presente che l’angolo visuale della rivista è quello della letteratura in lingua inglese, con autori e scrittori prevalentemente in quella lingua. Ma le idee ed i concetti di riferimento restano simili a quelli che possono essere comuni ad altri scrittori che hanno manifestato le loro idee in altre lingue ed in altre culture.

Tutto parte dalla domanda perché gran parte dell’arte, se non tutta l’arte, sia di Sinistra. Da questa considerazione è poi scaturita la domanda chi fossero gli scrittori di Destra. Mentre a quest’ultimo interrogativo si risponde facendo dei nomi a caso, come ad esempio Iris Murdoch, Evelyn Waugh e Anthony Powell, sullo scenario di lingua inglese, alla prima si risponde affermando che gran parte del “prodotto” artistico è di sinistra perché l’arte è protesta per antonomasia, per prima cosa e, poi, una critica della società in cui viviamo.

Ma le cose, secondo l’estensore dell’articolo, non sono poi così semplici come sembrano. Orwell, un uomo di sinistra, si chiese spesso nei suoi scritti, come mai tanti grandi scrittori moderni fossero stati attratti da ideologie di destra, come il fascismo, nel caso di Eliot, Pound e Yeats. “Bisogna approfondire la relazione che intercorre tra fascismo e l’intelligentsia letteraria e Yeats potrebbe essere il punto di partenza”, così scrisse nel 1943.

Oggi, molti di questi scrittori, tra i quali anche D. H. Lawrence, sarebbero certamente di sinistra nei confronti di ciò che noi chiamiamo “globalizzazione”. Orwell affermò che è una costante nell’opera di Yeats “il suo odio per la civiltà moderna occidentale”. Tracce di questo odio le si trovano anche in Eliot, Pound, Lawrence. Tutti protestano contro le brutture del mondo moderno, esprimendo il proprio disgusto per la macchina del tempo e per la corruzione dei valori umani e civili che essa hanno prodotto.

Pound, nel suo odio per l’usura, è tanto ostile ai banchieri quanto lo sono i manifestanti contro i G8. Fu la sua ripulsa per il “potere del danaro” che lo spinse al fianco di Mussolini e del fascismo italiano. L’obiettivo può essere lo stesso, ma la protesta di destra ha radici diverse e forse più profonde. La sua rabbia nasce dalla distruzione di un ordine ereditato del modo di vivere. Dà più valore e forza alla cultura senza tempo, riconoscendo che non ci può essere progresso nelle arti (anche se ci possono essere innovazione e nuove tecniche), la protesta di destra tende piuttosto verso lo scetticismo. “Quando le antiche opinioni e le regole della vita scompaiono, scrisse Edmund Burke, la perdita non può essere valutata”. Gli ambientalisti di oggi, che si collocano oggi a sinistra, non possono non essere d’accordo con un’affermazione del genere.

Naturalmente, l’idea che l’arte sia espressione di protesta, o sostanzialmente uno strumento di protesta è, in se stessa, un’idea relativamente moderna, sia da destra che da sinistra. Essa risale al Romanticismo. Prima, gran parte dell’arte era la celebrazione dell’ordine precostituito e come tale fu critica nella misura in cui questa critica era diretta a coloro i quali intendevano disturbare quell’ordine. La satira, ad esempio, era in genere, conservatrice. La rabbia e la critica nascevano dalle follie, dai vizi e dalle vanità del tempo.

Chi scriveva satire si rifaceva ad un’epoca, un’età lontana, e anche del tutto immaginaria. Milton fu, da un punto di vista politico, di sinistra, ma la sua arte non era affatto un’arte sovversiva. Nella stesura del “Paradiso Perduto” egli intese “giustificare le vie di Dio agli uomini”. Egli sosteneva che il mondo poggiava su un ordine ben preciso. Solo l’inganno e la disubbidienza dell’uomo avevano creato disordine.

In politica Milton fu un radicale e un repubblicano, oggi lo diremmo un modernista. Le sue opere in prosa potrebbero essere definite oggi letteratura di protesta. Ma, sebbene egli fosse un Cristiano ortodosso, con tendenze verso l’Unitarismo, la sua poesia, nella forma più elevata, si colloca nella tradizione Cristiana. Il “Paradiso Perduto” è un esempio dell’arte cristiana rinascimentale paragonabile a quella di Michelangelo e ai suoi dipinti nella Cappella Sistina. Come la musica delle “Passioni” di Bach.

Un’arte del genere è un’arte positiva. Gli artisti, come cittadini, possono appartenere alla destra o alla sinistra. Alcune loro opere possono essere ispirate da sentimenti politici. Nei loro diari, nelle lettere e nelle conversazioni essi possono esprimere opinioni anche violente e crude. Pensiamo, ad esempio, alla corrispondenza tra Philip Larkin e Kinsley Amis. Essi possono anche scrivere sciocche e banali poesie politiche come quelle di Harold Pinter. Ma la loro vera opera non è una questione di sentimenti, percezioni o opinioni.

Nella loro opera fondamentale, la distinzione tra destra e sinistra ha poco a che fare con la politica o con fatti politici contingenti. Ha a che fare, piuttosto, con due cose fondamentali, strettamente collegate: la natura dell’uomo e la collocazione dell’età dell’oro. La sinistra, sin dai tempi di Rousseau, ha considerato l’uomo come sostanzialmente buono in un contesto sociale e istituzionale crudele e cattivo. Sciogliete le sue catene, liberatelo dalle costrizioni e il bene che c’è nella sua natura verrà fuori. Per la destra, l’età dell’oro deve ancora venire. La destra, comunque, considera la natura dell’uomo come guastata.

A Gulliver, il suo padrone a Brobdingnag, dice: “Non posso fare a meno di affermare che la vostra razza è la più perniciosa in natura che abbia mai strisciato sulla faccia della terra”. Questa miserabile creatura che è l’uomo deve quindi essere sottoposto ad un ordine. La destra dà forza e valore alla tradizione perché, sempre citando Burke: “ abbiamo timore a collocare l’uomo nel suo proprio spazio di ragione privata perché abbiamo il sospetto che questo spazio sia troppo piccolo in ogni uomo e che gli individui farebbero meglio a rifornirsi alla banca generale e al capitale delle nazioni, e alle età”.

Così l’età dell’oro risiede sempre nel passato. Gli artisti di sinistra, per quanto arrabbiati, sono degli ottimisti. Quelli di destra, anche se equilibrati e intelligenti, sono dei pessimisti. Eppure, lo stesso uomo può essere di sinistra in politica, per quanto riguarda le sue opinioni e la vita di ogni giorno, ma può essere di destra nella sua Arte. Graham Greene è un buon esempio in tal senso: di sinistra in politica, di destra per quanto riguarda la natura dell’uomo nei suoi romanzi.

Sembra di poter dire, concludendo, che mentre a sinistra si pensa, si spera e si progetta il miglior sistema politico e sociale possibile per cambiare l’uomo, a destra si vuole partire dal cambiamento prima dell’uomo e poi del sistema sociale e politico. Non è che molti artisti, scrittori, poeti ed intellettuali, una volta conquistata fama e successo, hanno il cuore a sinistra e il portafoglio a destra? L’Età dell’Oro, tanto per mantenere l’espressione usata dall’autore inglese dell’articolo, una volta raggiunta, deve essere mantenuta e difesa da tutti gli attacchi che potranno venire sia da una parte che dall’altra O sbaglio? Mi resta l’amara considerazione da fare sul mio disilluso e triste amico “Poeta”. Lui, oltre ad avere il cuore, ha anche il portafoglio a sinistra e per giunta … vuoto!

Postato su unideadivita il 7 gennaio 2012 da galloway

Etichette: alle falde del monte saro destra ideologie il poeta triste literary review sinistra

September 9, 2021

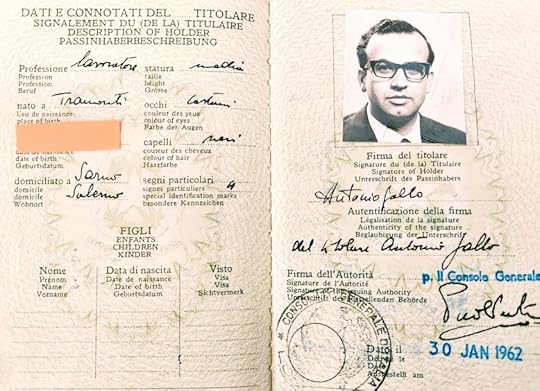

“Reddito di cittadinanza” e “reddito di lavoro”. Un mio ricordo …

Ho letto che stanno per ri-finanziare il reddito di cittadinanza per chi è senza lavoro. Mi sono ricordato che nella nostra Costituzione c’è scritto che è il lavoro che ci rende pienamente cittadini. Una frase tanto bella quanto utopica. Badate bene, ho detto “utopica”, non “utopistica”. Nel marxismo storico, tuttora vivo in molti politici a diverse “stelle”, la parola ha una valenza diversa rispetto a utopistico, perché connota l’idea della realizzabilità concreta e positiva dell’utopia. Quando il partito delle “cinque stelle” ne ha fatto il suo cavallo di battaglia, facendo votare anche ai leghisti una “cosa” del genere, sono riusciti a trasformare in realtà una utopia: percepire un reddito senza lavorare. Adesso che i nodi stanno venendo inesorabilmente al pettine, si accorgono che sarebbe necessario trasformare il reddito di cittadinanza in lavoro di cittadinanza. Ho sintetizzato la situazione al massimo e mi sono ricordato di quando anche io andavo alla ricerca di un “reddito”. Sono stato anche io un “lavoratore”, come si evince dal documento che correda questo post e che ha il valore di un “amarcord”. Poco più di mezzo secolo fa, quanto basta per fare le differenze. Perché nella vita di oggi, terzo millennio, e quella di cui intendo parlare, fa una differenza epocale.

Tutto è cambiato di recente in questo mondo alla velocità della luce. Verso la fine degli anni cinquanta, nel secolo e nel millenio trascorsi, una crisi familiare aveva portato alla chiusura della gloriosa azienda grafica fondata da mio nonno nella Valle dei Sarrasti. Aveva dato lustro alla città che prende il nome del fiume con il medesimo nome. Chi scrive, giovane studente, da poco iscritto all’università in una facoltà che solo con il tempo mi resi conto era fatta per chi aveva ampie disponibilità economiche per frequentarla con profitto.

Confesso che è la prima volta che scrivo di questo tempo di particolare difficoltà che la mia famiglia attraversò in quegli anni. Ci fu qualcuno che consigliò a mio Padre di iscrivermi all’ “Ufficio di Collocamento” invece che all’Università I.U.O. Quella, a parere di molti, sarebbe stata per lui, ed anche per me, l’unica possibilità di trovare un lavoro. Ci scoprimmo entrambi disoccupati. Lui, stampatore e tipografo, seppe riciclarsi diventando rilegatore e restauratore di libri anche per la Biblioteca Nazionale di Napoli. Io, che avevo fallito negli studi delle lingue classiche, mi vendicai studiando quelle moderne, diventando un emigrante “lavoratore”, prima in Germania e poi in Inghilterra.

Non ricordo se ci fosse un “sussidio di disoccupazione” a quei tempi, so che stava per nascere quello che poi è passato alla storia del nostro Paese con il nome di “ miracolo economico italiano”. Il reddito di lavoro, alla base della nostra Costituzione, stava per fare del nostro Paese una delle prime potenze industriali del mondo. Sia in Germania che in Inghilterra ebbi modo di conoscere ed apprezzare il valore del “reddito di lavoro”, mentre mio Padre fece del lavoro la conclusione del suo viaggio terreno conquistandosi il suo “reddito di cittadinanza” sul campo di battaglia della vita. Una lezione che non potrò mai dimenticare. E’ il lavoro che rende non solo cittadini ma anche liberi.

September 8, 2021

Quando il libro è “libresco” …

Il Libro

Il LibroLibresco. In senso spregiativo, attinto dai libri e non dall’esperienza diretta, letterario, teorico, dal francese “livresque”.

Una parola che si fa notare, si sente spesso, detta da chi, anche se legge i libri, non ne capisce il senso. Una parola sottile. Chi ama i libri rischia di arrabbiarsi quando la sente, ed io lo faccio. Il termine ‘libresco’ proietta sul libro un’ombra di difetto, addirittura spregiativa.

Ho pensato a questa parola quando ho letto l’uscita di questo libro, io che sono nato e cresciuto in una piccola tipografia postgutenberghiana, mettendo le lettere di piombo sul compositore una dopo l’altra. La parola ‘libresco’ ci mette criticamente davanti a una caratteristica del libro quale strumento di sapere.

Ma andiamo con ordine: a leggere la definizione che echeggia sui dizionari, il “libresco” è ciò che deriva dai libri, una nozione che va contrapposta a ciò che viene dall’esperienza diretta.

Una simile contrapposizione non la posso condividere specialmente perchè ho sempre pensato, sin da quando ero piccolo e vedevo tutti quei libri allineati sugli scaffali, che ogni uomo è un libro e tutti gli uomini formano la biblioteca del mondo.

I libri sono la riproposizione simbolica del sapere e delle esperienze umane. Scelgono, tagliano, cuciono, cristallizzano e rendono discreto il magma della realtà che ognuno di noi vive in maniera diversa, ma tutti allo stesso modo. Un tempo, questo magma, aveva il colore dell’inchiostro sulla carta, oggi in bits & bytes.

Il libro, come strumento che trasmette sapere ed esperienza, sostituisce con qualcosa di “fattizio”, cioè di un’esperienza costruita, diretta, che consiste di un vissuto in prima persona, e cioè anche di ricerca, riflessione personale, di frequentazione, di pratica. Il “libresco” racconta una dimensione non autentica, priva di originalità, goffa, che manca di contatto con la realtà della vita e del sapere, quasi che quello dei libri fosse un mondo parallelo. In effetti spesso lo può diventare, per autoreferenzialità. Il “libresco” scaturisce dai libri non come strumento di appoggio e interpretazione del reale, ma come unico orizzonte.

Volete qualcosa di “libresco”? Il pronome personale ‘egli’ che si contrappone a “lui”. È libresca una formazione professionale che non preveda alcun confronto col suo effettivo svolgimento. È “libresco” un commento che si avvita su altri commenti senza un riferimento all’opera originale. È “libresca” la narrazione di un amore da romanzo, che eclissa la spontanea varietà del sentimento.

Non è una parola facile da usare, perché il suo concetto è anche intelligente: la sua matrice spregiativa investe non il libro in quanto tale, ma una particolare sua perversione: la sua chiusura monologante e trita rispetto alla vita, all’esperienza e al contributo di chi legge. Mi viene da pensare alla biblioteca di Adolf Hitler di cui mi sono occupato in un post qui al link. Lui, sì che era un fanatico “libresco”.

L’umanista tedesco Sebastian Brant ne colse il carattere secoli in anticipo nella a sua satira “La Nave dei Folli” (1494) in cui ritrasse 112 diversi tipi di “pazzi libreschi”. E il primo a salire a bordo della nave fu il “Pazzo libresco”, che collezionava libri e leggeva per effetto. Brant non avrebbe mai potutto prevedere in pieno quello che questo “pazzo” sarebbe stato:

Se su questa nave sono il numero uno

Per ragioni speciali che è stato fatto,

Sì, sono il primo qui che vedi

Perché mi piace la mia libreria.

Di splendidi libri non ho fine,

Ma pochi che posso comprendere;

Amo i libri di varie età

E tieni le mosche lontane dalle pagine.

Dove si professano arte e scienza

Dico: a casa sono più felice,

Non sono mai più soddisfatto

Di quando i miei libri sono al mio fianco.

A chi non vuole considerare “libreschi” i libri che legge, ecco qualche rapico consiglio: Trova il tempo per leggere come trovi il tempo per mangiare. Porta sempre un libro con te. Leggi tutto ciò che ti capita a tiro: romanzi, poesie, saggi, racconti, memorie, giornali, riviste, insegne stradali, annunci pubblicitari, libri d’istruzione, lettere antiche, bugiardini.

Leggi tutto quello che ti pare e non te ne pentire. Leggi senza farti troppe aspettative da ciò che leggi. Prima di metterti a leggere stacca il telefono. Stai attento a ciò che leggi e non pensare di perdere tempo. Non finire la lettura del libro che non ti piace.

Non mi farò prendere dalla noia mentre leggo. Lancerò il libro in aria se non mi piace. Leggerò con una matita in mano per sentire le parole quando farò le orecchie alle pagine e quando sottolineerò e scriverò ai margini. Se è il caso violenterò il libro. Copierò i brani che mi piacciono a mano per sentire le parole.

Rileggerò i libri che mi sono piaciuti come faccio con i film o con la musica che mi piace. Farò una lista continua di libri da leggere dicendo che è impossibile leggere tutto. Non seguirò nessun canone di lettura steso da altri. Farò una lista di libri che ho letto e dirò a tutti l’ultimo libro che ho letto. Quando mi capita un libro che mi è piaciuto molto lo dirò a tutti. Quando trovo uno scrittore che mi è piaciuto, troverò altri libri scritti da lui e li leggerò.

Se un libro non mi piace non ne parlerò male e penserò che non era un libro per me. Chiederò a tutti che libro stanno leggendo e ne terrò conto. Avrò cura di accumulare libri che intendo leggere. Appena finisco un libro ne comincerò un altro. Andrò spesso in biblioteca e in libreria per camminare tra gli scaffali. Leggerò le bibliografie di modo che un libro appena letto mi porti ad un altro libro. Farò ricerche e leggerò recensioni dei libri che leggo. Leggerò ad alta voce brani dei libri che leggo a chi mi vuole bene.

Non darò in prestito libri che amo ben sapendo che i libri prestati non sono mai restituiti. Se un amico mi chiede un libro glielo compro. Non penserò mai di essere superiore per il fatto che leggo libri. Non penserò mai che leggere libri migliora gli uomini. Se non mi sento di leggere farò altro. Se mi capita di rubare un libro che mi piace lo farò senza vergogna. Leggerò per esplorare la realtà della vita e degli uomini. Leggerò per capire la trama, i personaggi, le situazioni, i punti di vista, i temi. Leggerò per credere e non credere.

Leggerò per fare esperienze. Leggerò perchè mi diverto. Leggerò per conoscere il mondo e per dimenticare le preoccupazioni. Leggerò perchè posso farlo quando mi pare. Le lettura mi tiene lontano dai guai. Per leggere un libro non ci vuole la batteria che si scarica. La lettura mi mette al centro del mondo e spesso mi fa anche ridere. Ti porta in posti dove non potrai mai andare e ti ispira a fare tante cose diverse. Un libro ti insegna come fare le cose.

Un libro ti fa sognare il futuro dopo di avere visitato il passato. Una volta che hai cominciato a legger un libro che ti piace non vuoi mai smettere di leggerlo. Non devi giudicare mai un libro dalla sua copertina. Un libro ti può cambiare la vita senza che tu te ne accorgi. La lettura di un libro non costa fatica se sai leggere. Un libro ti collega al mondo della realtà e a quello della fantasia. Un libro sfida sempre la tua intelligenza. Un libro ti dà sempre qualcosa a cui pensare. Lo puoi leggere da solo o in compagnia.

Un libro può anche farti paura. Lo puoi leggere ovunque. Oggi posso leggere anche libri digitali. Non penserò che i libri cartacei sono migliori di quelli digitali. La lettura digitale mi permette di leggere in maniera diversa. Posso portare sul mio iPad centinaia di libri e non pesano niente. Li leggo ovunque e costano poco o niente. Non penserò che il libro digitale è migliore di quello cartaceo. Cartacea o digitale la lettura ti fa diventare uno, nessuno e centomila.

— — — — — — — — — — —

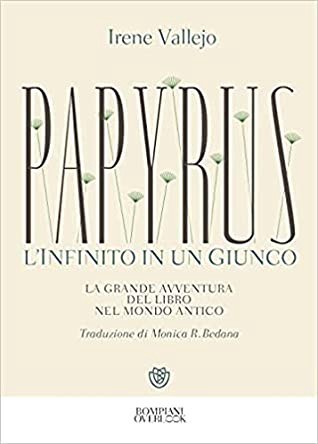

Arriva anche in Italia “Papyrus. L’infinito in un giunco”. La grande avventura del libro nel mondo antico, traduzione dallo spagnolo del libro di Irene Vallejo che ha venduto oltre 250.000 copie con traduzioni in 30 lingue, facendo vincere alla giovane autrice numerosi premi. Irene Vallejo, nata a Saragozza nel 1979, filologa classica e scrittrice spagnola che ha conseguito un dottorato europeo con una tesi sul canone letterario greco-latino nell’antichità, ci conduce, in un saggio che sembra un romanzo, attraverso la storia infinita del libro. Certo, la tecnologia lo incalza ma l’eclatante paradosso «che ancora oggi si riesca a leggere un manoscritto ricopiato con pazienza oltre dieci secoli fa, ma non si possano più vedere i contenuti di una videocassetta o di un dischetto vecchi di pochi anni» basta a rendergli giustizia e rincuorare quanti lo amano visceralmente.

L’Autrice si pone «raffiche di domande: quando sono comparsi i libri? Qual è la storia segreta delle fatiche fatte per moltiplicarli o annientarli? Che cosa è andato perduto, strada facendo, e cosa invece si è salvato? Perché alcuni di questi libri si sono trasformati in classici? Quante perdite hanno causato i morsi del tempo, le unghiate del fuoco, il veleno dell’acqua? Quali volumi sono stati bruciati con furia? E quali sono stati ricopiati nella maniera più appassionata?». L’acribia filologica traspare nelle note, poste a fondo libro per non appesantire la lettura, che riportano fedelmente le fonti antiche che ispirano la narrazione.

Il racconto parte da Alessandria d’Egitto, dove il «sogno di riunire tutti i libri del mondo, senza eccezioni, in una biblioteca universale, poté forse divenire realtà nel III secolo a.C., per la prima e unica volta». La Biblioteca, sogno divenuto realtà dei discendenti di quel Tolomeo «compagno di spedizione e amico intimo di Alessandro»: «nato in Macedonia da una famiglia nobile ma di poco lustro, mai immaginò che un giorno sarebbe diventato faraone del ricco paese del Nilo, dove mise piede per la prima volta a quarant’anni, senza parlare la lingua, senza conoscere usi e costumi e nemmeno la complessa burocrazia locale», anche se è lecito «pensare che l’idea di una biblioteca universale si debba alla mente di Alessandro».

Ed è proprio in Egitto che nasce il rotolo di papiro, antesignano del libro moderno, esportato in tutto il mondo antico e così intimamente connesso alla civiltà sorta sulle rive del Nilo che «gli studiosi della lingua egizia sono convinti che le parole “papiro” e “faraone” abbiano la stessa radice.»

«Il rotolo di papiro rappresentava un progresso incredibile. Dopo secoli in cui gli esseri umani avevano cercato supporti diversi per la scrittura — pietra, fango, legno, metallo — ora il linguaggio trovava casa dentro la materia viva. Il primo libro della storia nacque quando le parole — ancora poco più di un soffio vergato — trovarono rifugio nel midollo di una pianta acquatica. E in quel modo, contrapposto ai suoi antenati inerti e rigidi, il libro divenne subito un oggetto flessibile, leggero, pronto a viaggiare e vivere avventure.»

«I rotoli di papiro venivano fabbricati soltanto in Egitto. Erano prodotti d’importazione sostenuti da una fiorente struttura commerciale […]. I faraoni e i re egizi, signori assoluti del monopolio, decidevano il prezzo delle otto varietà di papiro che circolavano sul mercato. […] facevano il bello e il cattivo tempo; anche quando si trattava di imporsi su qualcuno o, direttamente, di sabotarlo. E fu proprio quel che accadde, con sorprendenti conseguenze per la storia del libro, agli inizi del II secolo a.C. Il re Tolomeo V, roso dall’invidia, cercava il modo di danneggiare una biblioteca rivale, fondata nella città di Pergamo […] da un re formatosi nella cultura ellenistica, Eumene II». Tolomeo «sospese le forniture di papiro al regno di Eumene, per mettere in ginocchio la biblioteca del nemico privandola del miglior materiale di scrittura al mondo. Questo embargo avrebbe potuto avere effetti deleteri, invece — con somma frustrazione del vendicativo re — fu il motore di un grande progresso e, come se non bastasse, rese immortale il nome del sovrano nemico. A Pergamo risposero alla sanzione perfezionando l’antica tecnica orientale della scrittura su cuoio, che fino a quel momento era stata praticata solo collateralmente e a livello locale. In omaggio alla città che la rese famosa in tutto il mondo, il prodotto scaturito dalla versione perfezionata di quel metodo fu chiamato “pergamena”. […] La pergamena si fabbricava con la pelle di vitello, pecora, montone o capra. Gli artigiani la immergevano in un bagno di calce viva per varie settimane, prima di farla seccare ben tesa su un telaio di legno. Sottoporla a questo stiramento aiutava ad allineare le fibre della pelle e ne rendeva liscia la superficie, che poi si raschiava fino a ottenere la bianchezza, la bellezza e lo spessore desiderati. Il risultato di un così lungo procedimento erano fogli morbidi, sottili, che permettevano la scrittura su entrambi i lati e, soprattutto — e questo era il nocciolo — duraturi.»

«Non esistono reperti archeologici dei libri più antichi d’Europa. Il papiro è un materiale deperibile e fragile, che non sopravvive più di duecento anni nelle zone a clima umido.» Quando la pergamena si impose come supporto scrittorio, il costo in termini di animali sacrificati fu però enorme: «In base ai calcoli dello storico Peter Watson, se partiamo dal presupposto che ogni pelle avesse una superficie di mezzo metro quadrato, un libro di cento pagine richiedeva il sacrificio di dieci o dodici animali. Altri esperti dicono che un unico esemplare della Bibbia di Gutenberg equivaleva a centinaia di pelli.»

L’Autrice enumera poi i grandi autori del passato; ecco scorrere Omero, misterioso autore dei due poemi epici a lui attribuiti: «In una società che non ha mai avuto libri sacri, l’Iliade e l’Odissea erano i testi più simili a una Bibbia.» Non solo, «i papiri riesumati in Egitto confermano che l’Iliade fu di gran lunga il libro greco più letto nell’antichità»! I poemi omerici segnano anche il passaggio tra l’oralità e la scrittura, sono «un territorio di frontiera» rispetto a «quando l’espressione letteraria era soltanto orale».

La storia della scrittura ebbe inizio seimila anni fa, in Mesopotamia, quando «comparvero i primi segni scritti, ma le origini di questa invenzione sono avvolte nel silenzio e nel mistero. Tempo dopo, e senza alcuna connessione tra i vari luoghi, la scrittura nacque anche in Egitto, in India e in Cina. L’arte di scrivere si originò per motivi pratici, stando alle teorie più recenti: per la necessità di stilare liste dei beni posseduti. Queste ipotesi evidenziano che i nostri antenati impararono prima a far di conto che a scrivere parole. La scrittura fu pensata per risolvere un problema ai ricchi proprietari e agli amministratori dei palazzi, che avevano bisogno di prendere nota, perché era difficile tenere la contabilità in modo orale. Il momento di trascrivere leggende e racconti sarebbe arrivato dopo. Siamo esseri legati all’economia e ai simboli. Abbiamo iniziato scrivendo inventari, e solo in seguito sono arrivate le invenzioni (prima i conti e poi i racconti, insomma).»

E poi Esiodo, «il primo individuo d’Europa», e Socrate: «All’epoca di Socrate i testi scritti non erano ancora uno strumento abituale, e venivano guardati con sospetto. Li si considerava un succedaneo della parola orale […] Per Socrate i libri erano un sostegno alla memoria e alla conoscenza, ma il filosofo pensava anche che i veri saggi avrebbero fatto bene a diffidarne. La questione ispirò un dialogo platonico intitolato Fedro. […] Socrate temeva che per colpa della scrittura gli uomini abbandonassero lo sforzo della riflessione personale. Aveva il sospetto che, grazie al supporto delle lettere, il sapere sarebbe stato affidato del tutto ai testi e che sarebbe bastato tenerli a portata di mano, senza mettere impegno nel comprenderli fino in fondo. […] La questione è spinosa, ancora oggi molto dibattuta. In questo periodo storico siamo immersi in una transizione radicale quanto lo fu l’alfabetizzazione greca. Internet sta cambiando l’uso della memoria e il meccanismo stesso del sapere. Un esperimento svolto nel 2011 da Daniel M. Wegner, […] misurò la capacità di ricordare di alcuni volontari. Solo la metà di loro sapeva che i dati da memorizzare sarebbero stati archiviati in un computer. Chi pensò al fatto che l’informazione finiva in un archivio, allentò lo sforzo di trattenerla nella memoria. Gli scienziati chiamano questo rilassamento mnemonico “effetto Google”. Tendiamo a ricordare meglio dov’è salvato un dato che il dato stesso.»

Ecco descritte la grande stagione della lirica e Archiloco, la nascita della filosofia con Eraclito, permessa proprio dai libri: «Agli antipodi rispetto alla comunicazione orale, basata su racconti tradizionali, noti e facili da ricordare, la scrittura permise di creare un linguaggio complesso, che i lettori potevano assimilare e meditare in tutta tranquillità. Sviluppare uno spirito critico risulta certo più facile a chi ha tra le mani un libro — e quindi può interrompere la lettura, rileggere e fermarsi a pensare — che per chi, abbacinato, ascolta un rapsodo.»

Nel passaggio dal V al IV secolo a.C. si sviluppa il commercio dei libri: la nuova parola bibliopòla (“venditore di libri”) «inizia a far capolino dai testi dei poeti comici ateniesi.» È plausibile che esistesse una struttura organizzativa per rifornire il mercato dei libri e laboratori che producevano copie dei libri, anche senza consultare chi li aveva creati: «nell’antichità non esisteva il diritto d’autore.»

"Papyrus. L'infinito in un giunco. La grande avventura del libro nel mondo antico" di Irene Vallejo

September 1, 2021

Lo “spazio” e il “tempo”: prima e dopo la pandemia

Foto@angallo

Foto@angalloIl tempo “prima del Covid” sta al tempo “avanti Cristo (a.C.) come il tempo “dopo il Covid” sta al tempo “dopo Cristo” (d.C.). Lo “spazio” per essere tale ha bisogno del “tempo”, alla stessa maniera di come il “tempo”, per materializzarsi, necessita dello “spazio”.

La pandemia causata dal Covid 19 continua a rappresentare un vero e proprio sconvolgimento del tempo, il cui primo effetto è stato quello di sospendere, inesorabilmente, il tempo presente della vita quotidiana. Il tempo della malattia si impone come tempo dell’urgenza, della guerra, del cambiamento e della successiva, inevitabile trasformazione in atto, anche se non ce ne accorgiamo. La crisi ha aperto le porte a un tempo nuovo.

Che cosa ha cambiato, nel nostro rapporto con il tempo, l’irruzione del Coronavirus? Quali perturbazioni temporali ha comportato quella che ci siamo dovuti rassegnare a chiamare non più epidemia ma pandemia? Quali cambiamenti ha indotto, tenendo presente che ha colpito diritto al cuore di una temporalità non più possibile, in forte conflitto in tutti gli spazi che formano la struttura del nostro quotidiano?

È da questa angolazione che, essendo io uno che si sforza di capire quello che pensa, proverò a osservare la crisi che stiamo attraversando. Se la parola significa “scegliere, decidere, distinguere, giudicare”, per me la parola “crisi” si è manifestata sopratutto nel “ricordare”.

Questi ultimi due anni, il nostro tempo, mia moglie ed io, lo abbiamo vissuto nella Valle di Tramonti, mio luogo natale, denso di ricordi, lasciando l’altra Valle, con altre memorie, quella dei Sarrasti. Tra Sarno e Tramonti, spazio e tempo, categorie diverse, sono confluite nella memoria del presente, mescolandosi con quella del passato, divisi da un nemico invisibile ed implacabile che ha segnato il confine sia fisico che temporale: il Covid 19. Una sorta di spartiacque, un prima e dopo.

Oltre che spaziale, il confinamento è stato anche temporale: con esso si è instaurato un tempo inedito. Prima, il Covid- 19, invadendo sempre più tutto lo spazio sia fisico che mediatico, era come una serie tv, di cui si sperava di vedere tutte le stagioni a velocità raddoppiata. Ma, una volta decretato il confinamento, tutto è cambiato, e noi stessi siamo diventati personaggi all’interno di una serie di sequenze filmiche.

Sottomessi al tempo della pandemia, abbiamo abitato il tempo del confinamento e subìto, imposti e sofferti cambiamenti. In senso più ampio, il tempo della pandemia si è scontrato con il tempo della memoria. Quello che facevamo prima, non possiamo più farlo. Chi c’era prima, non c’è più. Alla ricerca del tempo perduto, non segue quella del tempo ritrovato. Non potremo più essere quelli di prima, siamo destinati ad essere quelli di dopo …

August 21, 2021

La Valle di Tramonti: tra “colture” e “culture”

Il Libro

Il Libro

Numerosi servizi video hanno cercato di recente di rilanciare l’idea di futuro di una Valle alla quale è stata dato un attributo di non poca rilevanza: “Il polmone verde della Costa d’Amalfi”. Io credo che ci sia bisogno di ben altri stimoli per Tramonti per recuperare la sua storica fama di Terra Operosa ricca di storia e tradizioni. Non basta l’arrivo di qualche operatore televisivo locale, provinciale o regionale, invitato da qualche solerte, e attento al portafoglio, pizzaiolo, ristoratore, operatore di B & B, agriturismo, vinaiolo, contadino, macellaio o titolare di salumificio, a ridare vita, prospettiva e futuro, una UN’IDEA DI VITA, appunto, a luoghi come questi.

Anche a causa dell’arrivo di un nemico tanto invisibile quanto pericoloso, il Covid 19 , questa Valle sembra muoversi e perdersi tra le nebbie di un futuro imprevedibile. Tutti tendono a mettere in evidenza il forte, speciale legame esistente tra Tramonti e la pizza , una realtà culinaria vista in un tutt’uno con salsicce, salumi, ricotte e mozzarelle, in una Valle la cui Storia, con la maiuscola , ha molto altro da raccontare (anche se non si vedono più in giro, pecore, mucche, bufale ed altri animali).

Non a caso ho citato categorie artigianali di grande valore e prestigio che hanno caratterizzato da sempre questo territorio che vede la Natura nella sua massima espressione di operatività umana, la capacità cioè di conciliare i colori dei suoi frutti con i sapori che piacciono agli uomini e che fanno il piacere di vivere.

Nei prossimi giorni si festeggerà, (24 agosto), come ogni anno da sempre, (ma oggi in tono del tutto minore e silenzioso), uno dei dodici Apostoli ai quali è dedicata la Chiesa di uno dei villaggi di cui è formato il Comune di Tramonti: San Bartolomeo Apostolo, indicato nel Vangelo di Giovanni anche con il nome di Natanaele. Due nomi comunemente intesi, il primo come patronimico (BarTalmai, figlio di Talmai, del valoroso) e il secondo come nome personale, col significato di “dono di Dio”. Lo si festeggia calorosamente perchè loro Patrono, guarda caso, anche della categoria dei macellai e artigiani connessi.

Sono trascorsi ormai ben 14 anni da quando vide la luce il libro la cui copertina vedete qui riprodotta. Decisi di scriverlo per fare “una scelta di vita”, con l’intenzione di “salvare” un Villaggio ed una Chiesa che porta il nome appunto del Santo. Volevamo raccogliere i fondi per la sua ricostruzione.

Da oltre mezzo secolo, questa storica, piccola Chiesa che con Sant’Antonio , Patrono del Paese, condivide la custodia di un ricco patrimonio di memorie umane, è retta dal Parroco don Emilio D’Antuono che è il vero e genuino depositario della memoria del luogo: il proverbiale “genius loci”. Un prete che con la sua mente, la sua imponente presenza, e con la sua incredibile biblioteca, continua ad essere la memoria vivente del posto.

Spesso lo dimentichiamo, ci balocchiamo con falsi miti e presunti obbiettivi, quando parliamo di agricoltura, di giardini o di giardinaggio, di vigne e di vigneti. Insomma della “Madre Terra”. Anche da un punto di vista strettamente intellettuale e letterario questa passione, però, può avere un aspetto squisitamente pratico. Terra Operosa è stata giustamente definita Tramonti , ed è vero, come corrisponde a realtà il fatto che questa è anche una terra carica di Storia.

Il che comporta la conoscenza di una quanto mai ampia gamma di eventi che l’hanno caratterizzata nei secoli. Una grande varietà di problemi che questa stessa storia porta con sè, con la conseguenza di una realtà moderna e contemporanea che si presenta agli occhi del visitatore di oggi, complessa e difficile da capire. In questo approssimativo scenario che ho cercato di riassumere in poche parole si presenta la Valle di Tramonti.

Il Comune , con i suoi storici tredici villaggi, si è venuto a trovare al centro di un mondo che nel corso di pochi decenni ha cambiato radicalmente volto. Non solo questo. E’ cambiata anche la realtà umana, nel suo tessuto tradizionale agricolo e contadino. Una realtà di confine che oscilla e si dibatte, con molta sofferenza, tra la ruralità del passato e le vivacità del presente, in realtà diventata globale.

La visione dei monti che circondano la Valle da millenni non trova più ostacoli, libera il pensiero dalle catene dell’isolamento e apre la mente. Una fortuna, senza dubbio, anche se molti tramontini non se ne rendono conto. Continuano a vivere con il cervello popolato ancora dai monti che fanno dei Lattari una delle bellezze più belle ed attreaenti del mondo.

Come si fa a descrivere in poche parole una comunità come questa, chiusa per tanto tempo in se stessa? Villaggi che sono stati per secoli soltanto “isolotti abitativi”, un tempo raggiungibili solo a piedi, a cavallo di muli e carrozze, spesso conflittuali tra di loro, oggi tutti collegati da strade percorse dai mezzi della moderna comunicazione? Anche se ballerina, è arrivata Internet.

Una Valle che è diventata un chiaro esempio di rete di connessione fisica, ma che continua a vivere come ha vissuto in un tempo che non esiste più. Rileggetevi nel libro che ho scritto la descrizione che ne fa lo storico amalfitano Matteo Camera che porta la data del 1876. Manca un’idea di comunità, un insieme di obiettivi, progetti, programmi comuni che costruiscano un futuro diverso da quella che è stata la realtà del passato.

La realtà rurale non è più tale, perchè è diverso l’ambiente sia fisico che umano. Le connessioni fisiche locali sono diventate interconnessioni globali. I diversi mestieri legati alla realtà rurale si sono trasformati in altre abilità che bisogna saper conoscere e gestire. E’ importante saper pensare locale ma agire in maniera globale, il che significa sapere come interagire al di fuori dei sistemi legati al localismo, confrontandosi con altre realtà, in maniera da evitare quella che alcuni sociologi hanno chiamato “la gabbia sociale della realtà liquida”.

Mi accorgo che il lettore, a questo punto, si chiederà cosa c’entra San Bartolomeo con tutto questo . C’entra e come! Chi ama questa terra, chi ci è nato, ci lavora, ci vive, chi ci passa le stagioni del vivere, dice e pensa di amare il suo giardino, la sua campagna, la sua vigna, il suo campicello, deve avere un progetto, una programmazione, degli obiettivi da raggiungere nel suo lavoro in un ampio arco di tempo, nel quale costruire non solo il proprio futuro ma anche quello comune, della comunità.

Questa valle, questo polmone verde, mi vide nascere nella piazza di Polvica , il villaggio “capitale”, nel secolo e nel millennio scorsi. Mio padre saliva a piedi su per il valico, proveniente dalla Valle dove l’antico popolo dei Sarrasti risaliva il fiume, attraversando la pianura dal mare di Castellammare. E’ necessario che questa comunità, si renda conto di quanto è importante che, sia i singoli che i gruppi, imparino a programmare le proprie attività su una base strettamente temporale specifica per affrontare i problemi che la natura offre sul territorio.

Saper cosa fare in natura e quando farlo è una delle cose più difficili anche per il contadino o giardiniere che si crede più esperto.

E’ necessario che ci sia un coordinamento, una programmazione, una visione globale che tocchi ogni singola attività produttiva che nella Natura, con la lettera maiuscola, ritrova la sua identità: coloni, proprietari, fattori, aziende agricole, operatori del commercio e del turismo, cantine sociali, enti pubblici e privati, laici e religiosi, imparino ad operare mettendo a disposizione le proprie capacità ed intelligenze operando uan necessaria programmazione che sappia andare oltre la realtà ed i bisogni del presente. Saper guardare lontano e oltre i limiti, le barriere e gli ostacoli fisici e mentali che ostacolano la crescita e lo sviluppo.

Saper superare le differenze, le gelosie, le invidie, i limiti che ogni essere umano porta con sè e sa che sono fardelli che devono essere eliminati. Non si possono costruire “giardini” pensando soltanto a quella che è la realtà del proprio giardino, ignorando quella del proprio vicino, riconoscendolo soltanto per dire che la sua “erba” è sempre più “verde”, oppure che fa “schifo”. Vanno evitati conflitti, invidie e gelosie che rendono sterile non solo la Natura ma anche gli animi di chi si crede di amarla.

Se questa Valle vuole continuare ad essere il “polmone verde” della Costa d’Amalfi” deve imparare a “respirare” in maniera diversa l “aria” del XXI secolo. Il compito di farlo spetta “in primis” a chi è deputato a gestire “la casa comune”. E’ importante che questa gestione sia intesa come “servizio”, non come “mestiere”, mero lavoro dietro ricompensa politica, per un interesse particolare. La Natura, con la maiuscola, appartiene a tutti, un bene comune che il suo Fattore ci ha regalato e che l’Unesco, non a caso, ha dichiarato bene dell’umanità.

Nella presentazione del libro, esternando i miei ringraziamenti per chi mi aveva aiutato a preparare il lavoro, rinunziando ad ogni compenso di natura economica, rivolsi un messaggio alle nuove generazioni invitando i giovani ad intraprendere percorsi opportuni per un futuro migliore. Spetta a loro, si legge, il compito di approfondire la propria identità. Conoscendo se stessi, si conoscono gli altri, nella stessa misura in cui gli altri ci aiutano a conoscere noi stessi.

La Valle di Tramonti ha una lunga, ricca ed ancora inesplorata Storia alle spalle. Ipotizzavo ricerche ed approfondimenti su questi argomenti: Storia locale: le frazioni e la valle. Storia cittadina: la città e il territorio. Storia religiosa: le chiese e i religiosi. Storia sociale: arti e mestieri. Storia politica: gli uomini e le idee. Storia amministrativa: i cittadini e la cosa pubblica. Storia dell’arte: artisti e mecenati. Storia dell’ambiente: catastrofi e progetti. Storia della cultura: letterati ed artisti.

Per natura mi sforzo di non essere pessimista , cerco di vedere sempre il bicchiere della realtà sempre mezzo pieno. A distanza di oltre mezzo secolo, l’antica Chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Novella, retta da don Emilio d’Antuono da oltre cinquanta anni, aspetta ancora di essere salvata. Prima di chiudere questo lungo discorso tra “cultura” e “coltura” in questa Valle di Tramonti, confesso di essere essere un pò scettico sul futuro. Sono in buona compagnia, però, sono insieme al Santo che festeggiamo: Bartolomeo/Natanaele. Vi spiego perchè.

A prima vista quella di Natanaele-Bartolomeo sembrerebbe una figura “secondaria” nei disegni divini. Quasi sempre eclissata da personalità più forti. Ma nel Vangelo di Giovanni troviamo un episodio che invece lo vede protagonista e che offre numerosi spunti di riflessione: è la chiamata dell’apostolo. Natanaele si trova seduto all’ombra di un fico quando viene raggiunto dall’amico Filippo che con tono entusiastico gli dice «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth».

Bartolomeo è però scettico, diffidente, tanto che risponde con sprezzante incredulità: «Da Nazareth può mai venire qualcosa di buono?» . E’ un uomo concreto e ragiona secondo i canoni dalla tradizione: conosce benissimo quell’insignificante agglomerato di casupole che si trova a pochi chilometri da casa sua e gli pare incredibile che un posto simile, mai menzionato nell’Antico Testamento, possa aver dato i natali al Messia, il liberatore di Israele che tutti attendono.

Natanaele ha lo sguardo pessimista e un po’ frettoloso di chi si ferma all’apparenza. Ma si ricrederà presto. Infatti, incontrandolo, Gesù dice di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità»: è una straordinaria attestazione di fiducia che non ha uguali in tutti i Vangeli. L’uomo, infatti, ne resta spiazzato: «Donde mi conosci?» domanda. E Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse ti vidi mentre eri sotto il fico».

Voglio essere come Natanaele/Bartolomeo. Voglio essere pessimista, anche a causa del virus che, però, il vaccino sta per annientare. Credere che sia possibile “salvare una chiesa ed un villaggio” è ancora nei miei desideri. Basta pensarlo e don Emilio non intende mollare …

August 20, 2021

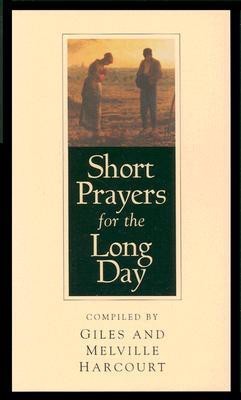

La memoria dei libri …

Il Libro

Il LibroAnche i libri hanno una memoria. Non è la copertina di un semplice libretto di preghiere quella che vedete qui di fianco.

Divise in tre sezioni, “Mattina”, “Mezzogiorno” e “Notte”, questo prezioso libretto raccoglie preghiere, riflessioni e meditazioni che sono state amate e utilizzate nel corso dei secoli in una ampia varietà di tradizioni religiose nel mondo inglese.

Scritte e scelte non solo per chi crede, ma sopratutto per chi non crede. Scrittori, poeti, artisti e scienziati, uomini comuni o famosi che hanno sentito il bisogno di dire una preghiera durante il loro viaggio “for the long day”.

Le parole del “mattino”: Dio, universo, natura, animali, ricerca, fanciullezza, gioventù, educazione, amicizia, lavoro, città, viaggi, tempo libero, nazioni, chiesa.

Le parole di “mezzogiorno”: credo, fede, cristianità, guida, amore, libertà, universalità, utilità, tolleranza, amicizia, chiamata, dedicare, donare, servizio, coraggio, fiducia.

Le parole della “notte”: prova, giorni bui, problemi, malattia, dolore, male, sofferenza, approfondimenti, debolezza, perdono, riflessione, pentimento, tranquillità, meditazione, saggezza, silenzio, tempo, preghiera, grazie, benedizione, sera, natale, età, morte, pace, prospettiva, resurrezione.

Per ogni parola, una ricerca, una riflessione, un ricordo. Nella mia biblioteca digitale su GoodReads ho assegnato al libro quattro stelle perchè ogni stella ha un valore memoriale.

Ogni parola ha una sua rilevanza e corrispondenza con i “tag”, le parole chiave che chiamiamo in italiano “etichette”, per ogni libro che ogni bibliomane sistema nella sua biblioteca.

Lo acquistai durante una visita alla piccola chiesa di “St Thomas of Canterbury a Cothelstone”, Taunton Somerset, durante una “Summer School” della Taunton School nel mese di Agosto 1999.

La cartolina

La cartolinaLa ri-visitai con Mike Hope, professore universitario inglese di Storia dell’Arte, scrittore e guida di tanti corsi che mia moglie ed io, con tanti nostri studenti italiani, hanno avuto modo di seguire nel corso degli anni.

Ricordo che prima di andare sui monti Quantocks per vedere l’eclissi di sole di quell’anno, il gruppo fece sosta in questa deliziosa e antica chiesa. Fermai sul retro della cartolina quel giorno e quella fantastica esperienza.

Un buio freddo e totale cadde improvviso sul mondo, tra quei monti Quantocks, una sensazione di grande immobilità, gelo e mistero, con una vista a 360 gradi per una vita tutta da capire. Il giorno dopo avremmo lasciato Taunton.

Per vari anni mia moglie ed io abbiamo organizzato corsi di lingua e civiltà inglese per giovani e adulti partecipando a svariate “summer school” che gli inglesi erano soliti tenere in scuole, college ed istituzioni pubbliche e private. Un tempo, negli anni ottanta e novanta, queste “scuole estive” erano molto frequenti.

Oggi, anche a causa della pandemia, non rimane che un ricordo. Restano i libri, testimoni solo in apparenza freddi e muti. Sono il mio “cibo per la mente”, ognuno di essi è carico di ricordi.

Scorrendo quelle pagine puoi trovarci dentro, un segnalibro, una macchia, un ritaglio di giornale, una foto, un segno, una sottolineatura, una orecchia alla pagina, addirittura una macchia di caffè, la traccia di un fiore che ti comunica e ti riporta indietro nel tempo della memoria che segna il tempo ritrovato.

Mike Hope

Mike Hope

August 12, 2021

Zibaldone greco. Nessun uomo è un’isola, ma tutti vogliono un’isola …

Il Libro

Il LibroLe isole greche ricoprono un quinto della superficie del territorio della Grecia, pari a 25.000 km². Il loro numero supera, comprendendo le isolette, gli isolotti minori e gli scogli, le 6.000 unità; di queste solamente 227 sono abitate.

Adesso mi spiego molte cose sul conto dei Greci, del greco e della Grecia. Tante isole, tanti dei, tante regole della loro grammatica. Non me ne ero reso conto. Se me lo avessero fatto capire, ai tempi del ginnasio, la mia vita sarebbe stata certamente diversa.

Non mi piaceva nè il latino nè il greco. Ora ho capito che non mi piacevano quelle due lingue non soltanto perchè non le studiavo, ma anche perchè chi le insegnava non mi faceva capire il contesto.

I conti con il greco antico non li ho mai saldati, anche se in Grecia ci sono stato, ma soltanto in una comoda crociera e su di un paio di isole. Indimenticabile Santorini!

Quello che state leggendo è una sorta di post in forma di zibaldone greco scritto durante una impossibile calura, in occasione dell’acquisto di un libro, donato a mia nipote Chiara, in partenza con la famiglia per un’isola ovviamente greca! Buona lettura e buon viaggio!

“Prima degli uomini nacquero le isole. Sin dalle origini, i Greci immaginarono se stessi come parte di una costellazione di terre circondate dal mare: tante stelle di una medesima galassia. Fu lì che si delineò l’alba della nostra civiltà: diecimila anni fa in quelle terre si cominciava a costruire navi, a modellare idoli di terracotta. Sono luoghi meravigliosi, circondati dal mare forse più bello del mondo, in cui si può percepire, anche da semplici turisti, il respiro degli dèi e degli eroi che li hanno abitati nell’antichità del mito. Questo libro riprende il largo, dopo “In viaggio con gli dei. Guida mitologica della Grecia”, per trovare nuove spiagge in cui sostare e così raccontare al lettore le storie senza tempo degli eroi ma anche dei semplici mortali che hanno reso le isole della Grecia non un semplice punto su una mappa, ma un posto in cui si vuol sempre tornare.”

“Nessun uomo è un’isola, intero per se stesso;

Ogni uomo è un pezzo del continente,

parte della Terra intera ; e se una sola zolla vien portata via

dall’onda del mare, qualcosa all’Europa viene a mancare,

come se un promontorio fosse stato al suo posto,

o la casa di un uomo, di un amico o la tua stessa casa

”

Le nostre famiglie, le nostre comunità e la nostra cultura ci fanno quello che siamo. Una volta diventati quello che siamo, siamo ancora impensabili al di fuori dei nostri gruppi di appartenenza. Su di un’isola deserta formeremmo una associazione per giocare a pallone, se ne troviamo uno. Se una nuova infrastruttura si presenta e ci permette di entrare in contatto con tutti gli altri sul pianeta e ci mette in condizione di inventare nuovi tipi di connessioni, questa sarà una bella notizia! E’ il caso di Internet. Ci offre l’opportunità di ripensare molte cose di quelle che pensavamo con le nostre presupposizioni circa la nostra natura e quella del mondo circostante.

Our families, our communities and our culture make us what we are. Once we are what we are, we are still unthinkable outside our groups with whom we live. On a desert island we’ll form an association with a ball if we can find one. So if a new infrastructure comes along that allows us to connect with everyone else on the planet and to invent new types of connections, this is big news indeed! This is the case with Internet. It gives us an opportunity to rethink many of our presuppositions about our nature and our world’s nature.

Le nostre connessioni sociali, le isole, finora sono state ristrette dalla geografia e dagli atomi del mondo reale. La Rete è un mondo non naturale, un mondo che ci siamo costruiti noi stessi. I fatti della natura fuoriescono dalla Rete. Siamo in grado di renderci conto di quanto della nostra socialità sia dovuta non al mondo reale ma alla nostra stessa natura. La Rete ci fa confrontare con la cruda realtà, ci fa capire che siamo creature che si prendono cura di se stessi e con il mondo che condividiamo con gli altri. Viviamo in un contesto di significati: il mondo è più ricco di significati, più di quanto noi possiamo immaginare.

Our social connections, our islands, until now have been constrained by geography and atoms: the real world. The Web is an unnatural world, one we have been built for ourselves. The facts of nature drop out of the Web. We can see reflected in the Web just how much of our sociality is due not to the nature of the real world but to the nature of ourselves. The Web confronts us with the brute fact that we are creatures who cares about ourselves and the world we share with others. We live within a context of meaning: the world is richer with meaning than we can imagine.

“Quasi contemporaneamente al loro primo contatto con esso, i Greci sentirono il mare greco in quella straordinariamente intima fusione con la terraferma e con le isole, che in seguito, verso sud e specialmente sulla costa orientale della madrepatria e quella occidentale dell’Asia Minore, determinò una volta per tutte l’esistenza greca, tanto pratica che spirituale”. Queste parole di Paula Philippson, la studiosa svedese che dedicò la vita alla ricerca sulle origini e sulle forme del mito greco, diventano di evidente concretezza nel percorrere il viaggio proposto da Giulio Guidorizzi e Silvia Romani attraverso il “mare degli dèi”, alla scoperta della trama di racconti e miti che unisce tutte le isole che compongono quella “nazione arcipelago” che è la Grecia.

Isole celeberrime come Santorini o Itaca, isole più segrete, come Lemno e Sciro, isole che assomigliano a sogni inafferrabili, come Delo, isole-mondo come Lesbo e Rodi, isole come Ikaria o Nasso, che fin dal nome evocano i miti all’origine dell’occidente. Tutte cariche di bellezza, perché il mare greco è “forse il più bello del mondo”, e cariche di storia, perché la storia di ciò che chiamiamo Europa, delle sue idee e del suo immaginario, è cominciata qui. Il bello di questa “guida mitologica alle isole della Grecia” — arricchita da un bell’apparato fotografico e dai disegni di Michele Tranquillini che danno alla guida un sapore di portolano — è precisamente la capacità di mostrarci, isola dopo isola, racconto dopo racconto, l’intreccio stretto tra immaginazione e realtà che ancora oggi può rendere unico un viaggio in Grecia.

C’è una precisa sensazione, riservata a chi sappia guardare al suo mare costellato di isole con occhi disponibili e ben aperti, ed è quella grazie alla quale, in certe mattine limpide, Alberto Savinio “vedeva” sfrecciare il divino Hermes nel cielo della natìa Atene, “città della civetta”. Anche noi, condotti con sapienza da un approdo all’altro, scopriamo storie che sanno “di sale, di meltemi e di spume bianche”, ci imbattiamo in dèi e semidei e mortali illustri e animali fantastici, che ci appaiono subito familiari. Capiamo, per esempio, come mai i greci che ballano il sirtos, la danza che conosciamo oggi come sirtaki, conservano un’espressione seria e concentrata. Quella danza è il ricordo dell’uscita dal labirinto, e il fazzoletto tenuto in mano dal primo dei danzatori è ciò che rimane del filo di Arianna, colei che guidò Teseo verso la salvezza dopo l’uccisione del Minotauro.”

Come “non fottersene”…

Il Libro

Il LibroIn questa guida di “auto-aiuto” che definisce la generazione, un blogger superstar “taglia la merda” per mostrarci come smettere di cercare di essere “positivi” tutto il tempo in modo che possiamo davvero diventare persone migliori e più felici. Per decenni ci è stato detto che il pensiero positivo è la chiave per una vita felice e ricca. “F**k positività!”, dice Mark Manson.

“Siamo onesti, la merda è fottuta e dobbiamo conviverci”.

Nel suo blog molto popolare su Internet, Manson non addolcisce né equivoca. Lo dice così com’è: una dose di verità cruda, rinfrescante e onesta che oggi manca del tutto.

La sottile arte di non fregarsene è il suo antidoto alla mentalità coccolosa e del buonumore che ha contagiato la società americana, (non solo!) e viziato una generazione globale, premiandola con medaglie d’oro solo per essersi presentata.

Manson sostiene, supportata sia da ricerche accademiche che da battute tempestive sulla cacca, che il miglioramento della nostra vita dipende non dalla nostra capacità di trasformare i limoni in limonata, ma dall’imparare a digerire meglio i limoni.

Gli esseri umani sono imperfetti e limitati: “non tutti possono essere straordinari, ci sono vincitori e vinti nella società, e alcuni di questi non sono giusti o colpa tua”.

Manson ci consiglia di conoscere i nostri limiti e accettarli.

Una volta che abbracciamo le nostre paure, colpe e incertezze, una volta che smettiamo di correre ed evitare e iniziamo ad affrontare verità dolorose, possiamo iniziare a trovare il coraggio, la perseveranza, l’onestà, la responsabilità, la curiosità e il perdono che cerchiamo.

Ci sono solo così tante cose di cui possiamo fregarcene, quindi dobbiamo capire quali contano davvero, chiarisce Manson. Mentre il denaro è bello, preoccuparsi di ciò che si fa della propria vita è meglio, perché la vera ricchezza riguarda l’esperienza.

Un momento di conversazione reale che ti prenda per le spalle e ti guardi negli occhi, pieno di storie divertenti e umorismo profano e spietato, “La sottile arte di non dare una F* *k” è uno schiaffo rinfrescante per una generazione per aiutarli a condurre una vita soddisfatta e radicata.

August 5, 2021

Scrivere la vita all’infinito, ora o mai …

Il Libro

Il LibroUn ennesimo libro sulla scrittura? Pare di si. Perchè me ne occupo? Perchè mi attira il titolo: “Scrivere è l’infinito”. Ogni qualvolta si parla di qualcosa difficile da capire, da possedere, da gestire facciamo ricorso a questa parola: L’infinito.

Questa volta nell’infinito sono incluse le tecniche, i rituali e le manie dei grandi narratori. L’autore è Mariano Sabatini, un giovane giornalista che scrive su quotidiani, periodici e per il web. Si occupa anche di critica televisiva. E’ stato autore di programmi radiotv e quindi ha tutto il diritto di fare anche l’opinionista. Gli ambienti li conosce bene. Da diverso tempo dispensa anche consigli per le letture e ovviamente per la scrittura.

Lui dice che “scrivere è anche tendere all’infinito. Perdersi nell’infinito. Ma scovare il proprio metodo di scrittura è fondamentale, e magari si può cominciare proprio sbirciando come lavorano i narratori che dice ce l’hanno fatta: i loro molteplici trucchi, le ossessioni, i rituali”.

Io la penso abbastanza diversamente da lui. Scrivo e ho sempre scritto per capire quello che penso e non l’ho mai fatto per vendere. La mia “scrittura” ha un valore terapeutico, per niente pedagogico.

Dall’anarchia di Andrea Camilleri, all’isolamento di Giorgio Faletti; dalla lentezza di Sveva Casati Modignani alle ricerche di Giuseppe Culicchia; i canovacci di Loriano Macchiavelli; gli intrecci automatici di Cristina Comencini; il masochismo di Simonetta Agnello Hornby; il transfert di Alberto Bevilacqua; il dolore di Dacia Maraini; le pennichelle di Margherita Oggero; il tempo scaduto di Gianrico Carofiglio; il plot di Massimo Carlotto; la vendemmia di Enrico Brizzi; la patologia di Lidia Ravera; la naturalezza di Bianca Pitzorno; le riscritture infinite di Michael Cunningham; il falò di Andrea Vitali; il gioco di Romana Petri… Grazia Versanai, Barbara Baraldi, Licia Troisi, e tantissimi altri. Tutti scrittori e scrittrici, attori viventi della loro abilità comunicativa in cerca del nuovo che sa sempre di antico. Ma anche in cerca di … vendere.

Niente di nuovo davvero sotto il sole, se penso alla storia ed alle esperienze vissute nella scrittura e per la scrittura dai tanti “scrittori”, che dai tempi biblici hanno dedicato i loro giorni a scrivere sull’infinito scorrere del “tapis roulant” della vita.

Ognuno sempre con le sue tecniche, le sue manie, i suoi sistemi per imbrigliare la realtà, fermarla sulla pagina della scrittura del foglio di carta, oppure fermare i propri pensieri con i “bits & bytes” sulle pagine del web. Io ho imparato a leggere scrivere sotto la guida di mio padre nella tipografia paterna, mettendo insieme i caratteri mobili sul compositore, senza mai smettere di leggere la realtà che mi capitava di vivere.

Avevo letto di questo libro di Sabatini sulla pagina web di un quotidiano come faccio ogni mattina. In versione Kindle ho cominciato a leggerlo. Per una strana coincidenza stamani, nella chiesetta di montagna dove mi trovo, ho avuto modo di assistere al funerale per la triste scomparsa di una cara persona che conoscevo da oltre mezzo secolo e sulla cui famiglia ho scritto anche io qualcosa diversi anni fa.

Qui al link, chi vuole può leggere parte della storia. Eravamo raccolti davanti alla piccola e antica Chiesa che aveva visto la scomparsa della attenta e puntuale fedele frequentatrice per tutta la sua vita. Eravamo convenuti in ordine sparso per difenderci dal nemico invisibile che ci assedia da oltre un anno. Mi è capitata davanti una donna che indossava una maglia con la scritta che potete vedere nella foto qui accanto: “Now or Never”.

Strana davvero combinazione che dava un senso all’ “infinito” che stavamo celebrando e di cui parla l’autore del libro. “Ora o Mai”, forse questo è il senso della scrittura. Fermare l’attimo che fugge o inventarlo. Lo facciamo ogni giorno, lo fanno gli uomini da sempre. Non ci stancheremo mai di farlo, inseguendo l’Infinito senza mai raggiungerlo …

MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers