Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 92

August 3, 2021

Tra Fede e Scienza: accompagnare i “sonnambuli” a riveder le stelle …

Il libro

Il libro

Un libro che si legge come un romanzo, ma non è un romanzo. Un libro che non è un saggio, ma tutto è tranne che lo studio di uno scienziato che vuole sapere da dove veniamo, cosa siamo e dove siamo destinati ad andare, in questo viaggio su di una “palla” chiamata Terra che ruota su se stessa, in uno spazio infinito ed incognito, senza una sola ragione precisa e senza una meta. Cosmologia, astronomia, filosofia, scienza, Arthur Koestler non è uno scienziato, un filosofo, un astronomo, è stato soltanto uno scrittore prolifico di saggi, romanzi e autobiografie. Nato in una famiglia ebrea ungherese a Budapest ma, a parte i suoi primi anni di scuola, studiò in Austria. La sua prima carriera fu nel giornalismo. Nel 1931 si iscrisse al Partito Comunista di Germania ma, disilluso, se ne dimise nel 1938 e nel 1940 pubblicò un devastante romanzo anticomunista, “Buio a mezzogiorno”, che lo portò alla fama internazionale istantanea. Sposò molte cause, scrisse romanzi e biografie e numerosi saggi perchè si sentì, come sempre tanti di noi, esseri viventi e pensanti, che non sappiamo cosa siamo, nè cosa facciamo: dei “sonnambuli”, come i protagonisti di questo libro. Naturalizzato inglese, nel 1972 venne nominato “Commander of the British Empire” (CBE). Nel 1976 gli fu diagnosticato il morbo di Parkinson e tre anni dopo la leucemia allo stadio terminale. Si è suicidato nel 1983 a Londra. Un “sonnambulo” che sapeva quello che faceva.

Arthur Koestler emerge in questo libro come storico delle scienze. Ripercorre, con l’occhio di uno scrittore di fumetti e la sensibilità di un moralista, i passaggi curiosi e sconnessi attraverso i quali l’astronomia moderna ha forgiato i suoi principi fondamentali e ha cambiato la visione dell’uomo del suo posto nell’universo. Koestler continua a perseguire un vecchio tema, un tema che è stato centrale nell’esperienza morale della sua generazione e che ha dominato la sua multiforme carriera.

“Darkness at Noon” fu un’esplorazione dei dilemmi, delle ambiguità e delle cecità razionalizzate che sorgono quando gli uomini cercano di vivere secondo idee/ideologie che adottano consapevolmente. I suoi saggi sulla politica, la religione e l’estetica hanno avuto una simile preoccupazione, e hanno tratto la loro vitalità dalla sua convinzione che il pensiero umano non cambia nel suo carattere fondamentale, che ha le stesse fonti e gli stessi scopi, non importa in quale dominio operi.

In “The Sleepwalkers” Koestler continua a lottare con il vecchio problema suo e nostro. Sebbene il libro si occupi apparentemente delle idee dell’uomo sui cieli, il suo tema di fondo sono le idee dell’uomo sulle proprie idee. Il problema che pone è il rapporto della logica con la vita, comprese le vite reali degli uomini pensanti. La scelta pratica che solleva ha a che fare con il posto che dovremmo dare alla “ragione” e alla “scienza” nella nostra civiltà.

I “sonnambuli” del titolo di Koestler sono le grandi figure della storia della cosmologia moderna: Copernico, Keplero, Galileo, Newton. Sono “sonnambuli”, secondo Mr. Koestler, come lo sono, in effetti, la maggior parte delle menti creative nella storia della scienza, perché non sanno mai cosa stavano facendo. Figuratevi noi che li leggiamo e crediamo in quello che pensano e scrivono.

I sonnambuli, però, in qualche modo evitano il disastro; hanno una certezza interiore che li spinge anche se non possono affermare cosa cercano o perché lo cercano. Si muovono verso il loro obiettivo con i metodi più straordinari e logicamente discutibili. Quando sono arrivati dove hanno sempre desiderato andare, spesso non si accorgono di essere lì.

Il preferito di Koestler tra le figure che discute è l’astronomo tedesco Johannes Kepler (1571–1630), e un’osservazione di Keplero cattura il tema fondamentale del giornalista Koestler: “Le strade attraverso le quali gli uomini arrivano alle loro intuizioni nelle questioni celesti mi sembrano quasi altrettanto degno di meraviglia quanto queste cose in se stesse.”

Questo è il peso principale della storia raccontata in questo libro. Inizia con un resoconto della filosofia greca, convenzionale nei contenuti ma vivace nello stile, in cui il signor Koestler conferma la sua tesi secondo cui c’è una “fonte comune di ispirazione” dietro religione e scienza, fede e ragione. Dopo una sezione di transizione sul Medioevo, in cui Koestler non nasconde il suo disprezzo per la paura, la superstizione e la brutalità di un’epoca che condannava l’impulso scientifico, seguono i ritratti delle personalità e delle conquiste intellettuali dei quattro grandi pionieri che tagliare fino alla visione moderna del cosmo.

Koestler dipinge l’astronomo Nicholas Copernico come “il timido canonico”, introverso, riservato, ambivalente, un sonnambulo quasi troppo assonnato per essere interessante. Molti storici della scienza non saranno d’accordo con questa immagine di Copernico, ma è certamente chiaro che a Koestler non piace proprio. Al contrario, il ritratto di Keplero fatto è complesso e simpatico. È il tipo di uomo che il signor Koestler prende: mistico e matematico, scettico e visionario, un uomo che alternava, in modo quasi schizofrenico, momenti di incuria e cautela, speculazione ossessiva e ragionamento metodico preciso.

L’italiano Galileo (1564–1642), nelle mani di Koestler, si trasforma in un uomo irritabile ed egoista, metà scienziato e metà sofista. Secondo lui, lo scandalo del processo a Galileo da parte dell’Inquisizione, fu uno scandalo che avrebbe potuto essere evitato se Galileo non fosse stato la persona sfacciata e rissosa che era, e se fosse stato evitato, tre secoli di conflitto tra “fede” e “ragione” avrebbero potuto assumere una forma diversa e più morbida.

Il resoconto del fisico e filosofo inglese Isaac Newton (1642–1727), è breve e si limita principalmente a un resoconto del successo intellettuale di Newton nel rilevare ciò che i suoi predecessori avevano fatto e nel mettere insieme le loro intuizioni casuali in una nuova sintesi creativa. Qualunque sia il verdetto di altri storici sui ritratti che Koestler disegna, il suo scopo principale del libro è sicuramente raggiunto.

Egli mostra che c’è un vasto contrasto tra i nostri ideali di pensiero razionale e gli effettivi processi creativi attraverso i quali gli eroi della scienza moderna sono giunti alle loro scoperte. Scienza e Fede non possono essere in continuo conflitto. L’una ha bisogno dell’altra. Entrambi devono accompagnare i “sonnambuli” ad “uscire a riveder le stelle …”

August 1, 2021

Fu la prof di francese il mio primo amore e si chiamava Graziella …

LIBERO Quotidiano, 1 agosto 2021

LIBERO Quotidiano, 1 agosto 2021Ho scritto questa memoria personale raccogliendo l’invito ai lettori del giornale fondato da Vittorio Feltri, un Maestro di giornalismo, a scrivere del proprio primo amore. Io ho scritto il mio e me l’hanno pubblicato.

In una redazione di giornale si sa come vanno le cose. La fretta, dice un vecchio proverbio napoletano, fece fare alla gatta gattini ciechi (“ ‘a Jatta pe’ i’ ‘e pressa facette ‘e figlie cecate”). Non conosco le ragioni di questa storia, ma è capitato proprio questo a causa della fretta. E non solo.

Nonostante la minima differenza tra un nome e l’altro, Graziella o Gabriella, fa lo stesso. Ma le cose non stanno così. Se si legge attentamente il testo e si conosce la storia della letteratura francese, il libro di Lamartine, le donne di Procida e la loro bellezza e tante altre cose.

Non mi ero innamorato di Graziella o di Gabriella, ma della prof che impersonava la Graziella descritta dallo scrittore in quell’ambiente unico di Procida.

Una banalità nominale? Non credo proprio. Una questione di sostanza e di cultura. Anche i gatti sbagliano nelle redazioni … e vedono “rosso” politico dappertutto …

La “rossa” era “Graziella”, non “Gabriella”…

LIBERO Quotidiano, 1 agosto 2021

LIBERO Quotidiano, 1 agosto 2021

July 31, 2021

Il mio primo amore fu “Graziella”…

Il Libro

Il LibroTutto mi sarei aspettato tranne quello di trovare nella pagina delle lettere di un quotidiano l’invito a scrivere del “primo amore”. Alla mia età, poi.

Ottanta anni e passa non sono pochi, ma sono davvero tanti per ricordare. Ci ho riso un pò su dapprima, poi, la memoria ha solleticato la mia vanità che ad una certa età è davvero insostenibile nella sua leggerezza.

Non so cosa leggerò nei prossimi giorni su questo argomento, posso soltanto immaginare i voli pindarici e le melodie mai sentite su un argomento del genere. Sembrano essere sempre le migliori, se scritte, cantate e lette ad una certa età.

Il mio “volo” va agli anni del ginnasio, il biennio che precedeva un tempo il liceo. Quello classico, che frequentai senza molto successo, nella Valle preromana dei Sarrasti, a poca distanza dalla Pompei romana.

Non avevo molta voglia di studiare, specialmente le lingue classiche, il latino e il greco. Non è che non mi piacessero tutti quei classici sempre tanto moderni. Non mi piacevano gli insegnanti. Preferivo la lingua francese.

Fu quella pirotecnica insegnante dai capelli rossi, con quel volto tutto lentiggini sotto quel cappello rosso, con quell’ombrellino che portava con sè anche quando non pioveva. Aveva attirato tutta la mia attenzione, sin dal primo giorno quando era entrata in classe, agitando quel suo fatidico ombrello.

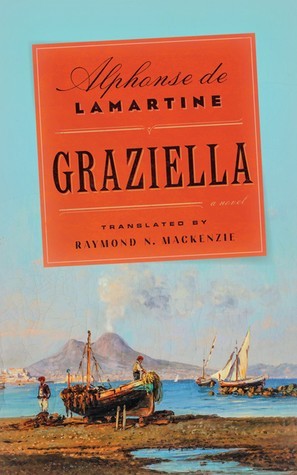

Tutto a scapito di Cicerone e Luciano. Fu la lettura del “classico” che ci faceva studiare: “Graziella” di Alphonse de Lamartine a farmi innamorare di lei. Indimenticabile quella lettura in puro francese della tempesta nel mare di Procida. L’episodio, un tipico tòpos della letteratura epica, ma non greca, mediterranea. Lamartine esprime nel romanzo il suo amore per la letteratura romantica.

In particolare il ricordo va a “Corinna o l’Italia” di Madame de Staël, agli anni di apprendistato di Wilhelm Meister e “I dolori del giovane Werther” di Goethe e le “Ultime lettere di Jacopo Ortis” di Ugo Foscolo.

L’autore confessa tutta la sua ammirazione per Paolo e Virginia di Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, romanzo che si trova al centro del racconto.

Il viaggio in Italia e la ragazza ribattezzata “Graziella” nel romanzo hanno ispirato a Lamartine diverse poesie. Graziella è diventata un mito, tanto che la sua immagine di donna procidana solare, semplice e bella.

Per me era la prof e me ne innamorai. Fui rimandato e successivamente bocciato in greco e latino. Fui costretto ad emigrare altrove. Tutta colpa di “Graziella”, il mio primo amore. La mia prof. Lo confesso.

“Covid 19” vs “Homo schizzatus”

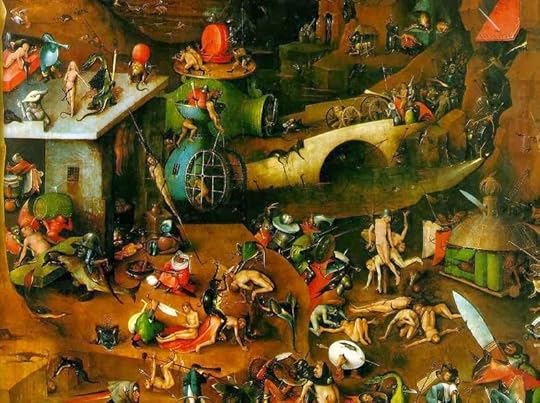

IL GIARDINO DELLE DELIZIE: DAL PARADISO TERRESTRE ALL’INFERNO

IL GIARDINO DELLE DELIZIE: DAL PARADISO TERRESTRE ALL’INFERNOJeroen van Aken, conosciuto come BOSCH

Non so se è il titolo che dà il senso ad un un post, oppure è un post che dà il senso ad un titolo. Bosch quando dipinse questo quadro, e gli diede quel titolo, non aveva conosciuto Covid. E’ il caso di questo post che vede due realtà storiche umane e culturali opposte e contrastanti incontrarsi e confrontarsi sulla scena del mondo di oggi. Quel “vs” sta per la parola latina “versus”, “contro”, “in opposizione a”, ma in questo caso significa anche “verso”, nel senso di direzione, mutamento.

La domanda allora è: ma davvero l’uomo di oggi, l’uomo storico cosi detto “sapiens” si sta trasformando in “homo schizzatus” specialmente dopo l’arrivo di Covid? Il tema in ballo è quello dell’aggressività sociale nella civiltà di oggi. Questa tecnica di trasformazione, questo mutamento, questa metamorfosi la potremmo forse applicare a diverse situazioni che ci scorrono sotto gli occhi ogni giorno.

E’ lecito dire ad esempio: “Cavaliere vs Politico”, “Tecnico vs Primo Ministro”, “Comico vs Rivoluzionario”, “Sindaco vs Segretario”, “Segretario vs Premier”. Una lunga sequenza di mutamenti e contrapposizioni più voluti che spontanei, ma anche voluti e spontanei insieme, messi in atto, e forse addirittura scatenati, da una interna, latente aggressività cresciuta nel tempo. Un sentimento questo sempre pronto a manifestarsi in qualunque maniera, nei momenti meno propizi, ma anche più insostenibili ad accettare nonostante la forte richiesta di cambiamento.

Nella non grande gamma di varietà umana che seguo e che mi segue sui vari social, i così detti “amici”, posso avere la conferma di quanto ho detto. Vale a dire: nel mondo di oggi la parola che più di tutte si afferma nelle relazioni sia reali che virtuali è: “aggressività”. Sapete cosa scatena questa aggressività? La sete, la smania di comunicazione. Comunicare non per sapere, conoscere, dibattere, confrontare, costruire, trasformare. No, quasi mai ci si trova in situazioni di questo tipo. Nella tipologia umana sociale, come nella Rete in genere, se ne trovano di ben altro genere.

Chi è il soggetto “aggressivo”? Ecco alcuni sinonimi: attaccabrighe, battagliero, prepotente, prevaricatore, acido, caustico, bellicoso, cattivo, combattivo, ferino, feroce, forte, impetuoso, manesco, mordace, vigoroso, violento, minaccioso, litigioso, polemico, sanguinario, truce, atroce, barbaro, brutale, crudele, disumano, efferato, inumano, selvaggio, spietato, selvatico, bruto, duro, corrosivo, ironico, malevolo, mordente, pungente, salace, sarcastico, satirico, sferzante, tagliente, velenoso. Ed ecco alcuni contrari: accomodante, bonaccione, mansueto, mite, innocuo, quieto, buono, docile, tranquillo, accondiscendente, arrendevole, malleabile, tollerante, dolce, paziente, domestico, innocuo, inoffensivo.

Se scorro ognuno di questi aggettivi, posso inquadrare i miei “amici” con i quali interagisco ogni giorno. Ovviamente la scelta resta sempre personale e quindi limitata. Ma quando si diventa un personaggio, transitando da un terzo, secondo piano ad uno di primo piano, la carica di aggressività aumenta, deve necessariamente crescere, altrimenti lo stesso personaggio non coinvolge nessuno, resta domestico, inoffensivo ed innocuo. Ed ecco allora che si spiega come da “homo sapiens” il soggetto diventa necessariamente “homo schizzatus”.

Ecco alcuni esemplari “amicizie” che mi onoro di avere. Il mio “amico” poeta deve necessariamente scrivere non semplici versi, ma “distici eroici” che aggrediscono, stupiscono, brutalizzano. Alterna prosa a poesia come segno della sua abilità linguistica a provocare azioni e reazioni. Spesso il senso langue, come anche la forma. Ma tu riconosci in quel lessico la forte, violenta dose aggressiva di chi vuole giustizia, verità e appagamento da parte di chi lui sa bene non glielo può dare.

C’è poi l’ex-alunno incanutito, rivoluzionario mancato in gioventù, ma sempre povero in canna. Tra lotte continue interne ed esterne, poteri operai di vario genere, falci, martelli e manifesti, anche dopo la caduta del muro, continua a credere nella imminente rivoluzione proletaria. Il suo brillante compagno di banco, d’altro canto, ma di buona famiglia, che ha assaporato il piacere ed il gusto della politica di paese e poi quella di Roma, è diventato un intellettuale liberale e di vedute transnazionali. Costui è sempre presente in Rete ed in bacheca con i suoi liberali stimoli politicamente significativi, cucinati anche nei salotti della tv di stato e non. Lui è noto per il suo liberalismo e la grande tolleranza, crede nella politica come utopia che migliorerà sia l’uomo che il mondo.

Che dire poi di quello splendido dono della natura di donna in carne, che conosco però solo in maniera virtuale ed in fotografia, ma che sembra tanto imbattibile in gastronomia, quanto nell’arte di dire parolacce in dialetto, condite di ricette e delicatezze culinarie? Ogni momento ed occasione è buona per farsi leggere nella sua voluta volgarità linguisticamente aperta e sboccata solo per trasgredire, stupire ed aggredire. Tra il subliminale, il felliniano e il boccaccesco moderno costei scrive anche piacevoli libri e articoli a migliaia di fan che la seguono, tra l’insulto e l’incanto. Una tipica intelligenza perduta.

Non manca in questo scenario l’eccellente accademico linguista, che scrive di politica alle sue giovani anime seguaci di seminario universitario, alle quale propina anche riferimenti e suggerimenti solo in apparenza disinteressati ai suoi libri appena usciti, alle sue conferenze tra quartieri e socialità politicamente qualificata. Non può sfuggire la presenza del giovane rampante ecclesiastico direttore della più antica rivista italiana, vero “flying manager” cibernauta sempre connesso con il Padreterno ed il suo rappresentante in terra in ogni medium possibile. Si può dire che sia nato sempre prima lui e poi il medium che usa. Anzi, direi che “lui è il mezzo”.

In questa figura di cibernauta ecclesiale ovviamente non è possibile rintracciare alcuna aggressività dichiarata. Sono però i suoi continui messaggi su qualsiasi argomento, disseminati in ogni forma ed occasione nella sua missione salvifica a suscitare in chi lo segue la forte reazione aggressiva corrispondente. Basterebbe allora non seguirlo, direte voi. E invece mi risulta che molti lo seguono e dicono di essergli amici, ma in effetti sono soltanto “amici del giaguaro”.

Abbondano le figure maschili e femminili appassionati di storie e tradizioni locale, i vecchi ma pochi amici di classe di secoli e millenni passati, le identità fatte di falsi nomi, le associazioni, i circoli, “amici” tutti adusi a commenti e comunicazioni taglienti, aggressive, provocatori “schizzati” pronti a saltare addosso a chi lancia un’idea, propone una soluzione, avanza un progetto.

Schizzare veleno, bile, fango su chiunque, ovunque e comunque. Senza una ragione, senza un significato, senza un risultato. Se tutta la “sapienza” che l’uomo è riuscito ad acquisire nel corso dei secoli deve essere trasformata in “schizzi” trasmessi in tempo reale ed universale in Rete, allora vuol dire che quello che ha detto Francesco su Internet come “dono di Dio” è verità e illuminazione. Vuol dire che “la fine è vicina”. Non basterà un virus a farci fuori. Sarà l’Apocalisse a salvarci.

July 26, 2021

Trenta anni “globali” e personali

Il Libro

Il Libro

“L’intervallo di tempo fra il 1989 e il 2019, cioè l’inizio reale della pandemia, verrà chiamato “l’età della globalizzazione”. Un periodo drammatico, fatto di grandi speranze e di grandi delusioni, di enormi progressi economici e di regressi spirituali, di vette e di burroni. Un periodo di unificazione globalizzante, in cui si è diluita la tradizione e la specificità dell’Occidente, ma al quale seguirà un nuovo ciclo storico di differenzazione e di ricostruzione istituzionale e un risveglio della nostra civiltà”.

Ci sono libri che segnano in maniera decisa e precisa la vita di chi li legge. Questo ultimo, recente libro di Francesco Alberoni e Cristina Cattaneo Beretta, pubblicato da “La Nave di Teseo+”, è uno di questi nel quale, chi scrive, si sente pienamente coinvolto. Trenta anni racchiusi tra quelle due date fondamentali, la caduta del muro di Berlino e l’arrivo del Covid 19, a cavallo tra due secoli e due millenni.

La citazione qui sopra riportata chiude l’epilogo del libro che in sole 126 pagine, scritte in maniera squisitamente giornalistica, senza, però, mai mancare il rigore e la precisione tipica della scrittura di uno scienziato della comunicazione e una psicoterapeuta, filosofa delle scienze sociali e della comunicazione simbolica.

In un paio di ore il lettore interessato a capire quello che è accaduto al mondo e ai suoi abitanti in questo trentennio trova una documentata risposta alla domanda da dove veniamo, dove siamo arrivati e dove ci accingiamo ad andare. Da un periodo di tumultuosa espansione, di grandi invenzioni e movimenti, ma anche di un selvaggio ed appassionato disordine, abbiamo subìto l’arrivo di un fatale, oscuro, disatteso ed invisibile nemico chiamato Covid 19. Con tutte le conseguenze.

Durante la lettura ho avuto il piacere, e devo confessare anche la soddisfazione, di ritrovare nelle parole di Alberoni idee, opinioni e concetti che fanno parte della mia piccola cultura se la confronto con quella sua. Il segnale del grande cambiamento avvenuto in questi trenta anni Alberoni lo colloca a pag. 38 del libro quando scrive del “digital divide”. Lui scrive che, con l’avvento del web, tutta la comunicazione umana diventa un “ipertesto” e questo fatto non fa altro che confermare il mio C.A.C. (connessione->accesso->controllo).

E’ bastato, però, un virus invisibile a rompere l’incantesimo, creando un evento che ha destabilizzato le nostre sicurezze economiche, intellettuali, materiali, morali e religiose, una condizione di rischio mortale dalla quale non siamo ancora riusciti a liberarci. La globalizzazione e il declino, la concentrazione dei grandi poteri, il popolo dei ribelli, la decomposizione della società, il Covid 19 e il risveglio, i totalitarismi e la democrazia, fino all’auspicio di una nuova cultura. Questi sono i titoli dei vari capitoli, che sono anche percorsi noti a chi sa leggere e ha saputo tenere memoria di quanto ha visto e vissuto in questi trenta anni.

Un libro, quindi, che ricorda e descrive, spiega e chiarisce, documenta e prepara al futuro. L’ha letto anche mia moglie, con la quale ho condiviso questi trenta anni, tra quelle due date. Anni che hanno visto la conclusione del nostro ciclo sociale professionale. Siamo diventati digitali ma anche pensionati. Un punto vista femminile, quasi sempre diverso dal mio, com’è logico che sia, ma una “lettura condivisa”, con un libro che è la stesura di un documento di vita vissuta. Gli autori hanno saputo riassumere egregiamente un “vissuto” comune nel tempo e nello spazio.

Sotto quelle due date che l’editore del libro ha proposto con una significativa quadricromia, si distende la parola che dà forma e speranza a chi legge il libro. “Rinnovamento” è la parola chiave per un mondo che è destinato a cambiare sempre, anche senza sapere come, nonostante tutte le possibili idee, ideologie e progetti. Previsione ottimistica, allora? Non direi, se penso alla sorpresa con la quale ho letto il consueto articolo che il Prof. Francesco Alberoni pubblica ogni domenica su “Il Giornale”. Il titolo dell’articolo, in data 25 luglio 2021, è infatti poco ottimista:

“La guerra fredda (e globalizzata) che arriverà”… Il Covid ha fatto emergere lo Stato che durante la globalizzazione era dominato e quasi cancellato dal mercato. E’ lo Stato che ha creato le norme per combattere il Covid, è lo Stato che ha finanziato e poi vaccinato … è lo Stato che vuol promuovere la ripresa, l’espansione economica e la difesa della nostra economia da un eccessivo potere delle sovranazionali o di una egemonia cinese. Un problema reale che proiettato nel futuro già ci fa intravedere scontri e coalizioni di Stati, domani nuovi imperi e quindi divisione amico-nemico. Il processo è mascherato dal fatto che uno stato, da solo e sopratutto se piccolo, può molto poco. Ci aspetta perciò un lungo periodo di riasseto geopolitico, con ua continua tensione tra l’ esigenza di un potere forte e, nello stesso tempo, la domanda di diversità, identità autonome e di libertà nazionale, regionale culturale.”

Il Giornale 25 luglio 2021

Il Giornale 25 luglio 2021Il futuro, come al solito, lo scopriremo soltanto vivendo …

July 24, 2021

I nuovi “mostri” …

Libero, 24 luglio 2021

Libero, 24 luglio 2021Tra antropologi, sociologi e entomologi, trovate un posto per i “comici” …

July 23, 2021

Libri in lettura …

Della serie “come funziona”. Una collana di libri di chiara ispirazione anglosassone, quella idea del libro che deve servire a qualcosa, a dare un senso alle idee e come realizzarle.

Se cliccate qui, il collegamento vi porterà su GoodReads, la mia biblioteca digitale, dove potrete trovare un elenco infinito di libri di questo genere. Le immagini dei sei libri che vedete qui sopra sono soltanto un assaggio ed anche un esempio a prova di quanto i libri, cartacei o digitali, possano cambiare non soltanto gli uomini, ma anche il mondo.

Del resto, mi basta ricordare i “Padri Pellegrini”, i famosi “Pilgrim Fathers”, quando lasciarono il Vecchio Mondo per fondare quello Nuovo, portarono con sè la Bibbia con la quale si inventarono una nuova vita.

Per dare ragionevoli risposte alle domande come funziona la Letteratura, la Filosofia, il Cibo, i Soldi, la Tecnologia e il Cervello non basta una intera vita, nè tanto meno una intera biblioteca. E’ come se ci si chiedesse se il Web, la Rete, Internet siano in grado di farci comprendere il senso della nostra esistenza, qui ed ora.

Tutto non è altro che una estensione di quello che pensiamo sia la nostra vita. Sono libri che non si finisce mai di leggere. Ogni giorno la vita scrive su queste pagine e gli uomini devono sapere leggere se vogliono vivere e non sopravvivere.

Letteratura. Cosa simboleggia la balena bianca in Moby Dick? Che cos’è in narrativa il flusso di coscienza? Cosa hanno in comune “Lolita” e “Arancia meccanica”? Il libro risponde a queste e altre domande, esplorando movimenti, correnti, personaggi e stili di scrittura attraverso 250 opere letterarie. Scritto in modo semplice, “Il libro della letteratura” analizza elementi letterari e linguistici, ed è, inoltre, ricco di incisive didascalie, grafiche e immagini che aiutano a fissare con chiarezza i temi centrali, le figure di spicco e gli stili, dall’epica antica, da cui emergono capolavori come l’Iliade o il Mahabharata, alle opere moderne di Italo Calvino, Bret Eston Ellis, Zadie Smith e molti altri.

Filosofia. Qual è il senso della vita? Siamo veramente liberi? Come possiamo fare scelte etiche? Questo libro contiene le risposte, o almeno il punto di vista, dei più importanti filosofi di tutti i tempi a queste e ad altre grandi domande. Il libro analizza i concetti chiave dei maestri ed esplora i rami fondamentali del pensiero filosofico in un modo sempre visivo e intuitivo (elemento che ha decretato fin da subito il successo di questa collana in libreria). Etica, epistemologia, fenomenologia… il libro presenta le idee e le teorie che hanno dato forma al nostro pensiero — da Platone a Socrate, senza dimenticare Nietzsche, Wittgenstein, Kant e molti altri — in un modo nuovo e di facile comprensione, grazie anche al suo approccio grafico unico.

Il cibo. La più semplice guida visuale al cibo e all’alimentazione mai ideata. Esiste la dieta perfetta? Abbiamo davvero bisogno di bere, ogni giorno, otto bicchieri d’acqua? Che cos’è esattamente il glutine, e perché in tanti oggi lo evitano? I media comunicano ogni giorno nuove scoperte e consigli su ciò che mangiamo e beviamo, ma quanti si basano su presupposti scientifici? Con illustrazioni e disegni intuitivi, ricchissimo di aneddoti e curiosità, Come funziona il cibo spiega tutto ciò che devi sapere sul mondo della nutrizione, da come si produce il cibo a quello migliore per te.

I soldi. Dal baratto della preistoria alle moderne carte di credito: fra questi due poli si sviluppa la storia del denaro e dell’economia, strettamente connessa alla storia dell’uomo e alla società. Con un’impronta sempre molto grafica e intuitiva, che è il reale punto di forza dell’opera, l’opera si propone di ripercorrere un percorso dagli albori fino a giorni nostri, con un’incursione anche verso le future tecnologie legate al denaro. Il risultato è una panoramica esaustiva e approfondita, ma raccontata sempre in modo chiaro. La più semplice guida visuale al denaro mai pubblicata. Scopri come funzionano i soldi, dalle prime forme di scambio primitive alle moderne criptovalute. Come è nato il denaro? Qual è la distinzione fra patrimonio e ricchezza? Quali sono le regole per investire e generare reddito? Come funzionano prestiti, mutui e sistema pensionistico? Come funzionano i soldi spiega tutto ciò che serve sapere in merito a denaro e finanza, utilizzando infografiche, illustrazioni e un testo sempre chiaro e diretto.

La tecnologia. Semplice guida visuale alla tecnologia. Vi siete mai chiesti come fa uno smartphone a “orientarsi”, distinguendo l’alto dal basso? E come fanno le auto senza conducente a evitare gli incidenti? Come funziona davvero la realtà virtuale? Viviamo da un lato in un’epoca di sorprendenti scoperte e invenzioni, in grado di migliorare costantemente le nostre vite. D’altro canto, rischiamo di restare intrappolati in tecnologie che non comprendiamo fino in fondo. Come funziona la tecnologia spiega tutto ciò che serve sapere in merito ad apparecchiature, strumenti e dispositivi di ogni genere, utilizzando infografiche, illustrazioni e un testo sempre chiaro e diretto.

Il cervello. È scientificamente provato che i cervelli di uomini e donne sono diversi? Come mai gli adolescenti hanno spesso un temperamento impulsivo? Sarà presto possibile collegare i nostri cervelli tramite un cloud? Attingendo agli studi e alle scoperte più recenti, il libro risponde a queste e ad altre domande esplorando i temi più diversi, dalla corteccia motoria ai neuroni specchio, e suggerendo nuovi punti di vista per quel che riguarda la nostra memoria, la personalità, le emozioni e il modo in cui comunichiamo. “Come funziona il cervello” spiega tutto ciò che serve sapere su mente e dintorni, utilizzando infografiche, illustrazioni e un testo sempre chiaro e diretto.

In un libro l’assurdità della vita con un virus e le sue varianti

Il Libro

Il Libro

La persistente presenza a livello globale di un virus che tiene l’intero pianeta sotto attacco conferma quello che un grande scrittore scomparso, guarda caso, in maniera “assurda”, ebbe a dire qualche tempo fa.

Scrisse: “Se il mondo fosse chiaro l’arte non esisterebbe. Il Mito di Sisifo: la creazione assurda”. Albert Camus ha costruito una filosofia dell’umanità su una base di assurdità: l’esistenzialismo con una visione del mondo formata tra le insondabili sofferenze umane dell’inizio del XX secolo. I suoi scritti riflettono sull’intrinseca assurdità della condizione umana.

La sua opera più nota è “Lo Straniero” (1942). Ma l’arco della sua carriera, dal suo ‘ciclo dell’assurdo’ e il suo ‘ciclo di rivolta’ al suo ‘ciclo d’amore’, fu incompiuto dopo che lo stesso Camus ebbe una fine piuttosto “assurda”, in un incidente d’auto. Tutto il suo pensiero puntava verso una filosofia umana, incentrato su una ricerca provocatoria di libertà e valore in un universo futile e incomprensibile.

Questo breve filmato di TED-Ed analizza la carriera, la prospettiva e l’influenza culturale di Camus. Fa luce su come e dove avrebbe potuto trovare disperazione e invece riuscì a trovare la sua ispirazione per il libro.

Può risultare di aiuto a noi oggi che, dopo quasi due anni, stiamo ancora cercando di salvarci dalla nostra disperazione in preda ad una pandemia senza fine che conferma questa assurdità. Il filmato è in lingua inglese, ma qui di seguito potete leggere il racconto in traduzione libera.

Albert Camus crebbe circondato dalla violenza. Nel suo Paese, l’Algeria, scoppiò una guerra tra i nativi algerini e i colonizzatori francesi. Perse suo padre nella Prima guerra mondiale e venne considerato non idoneo a combattere nella Seconda. Lo fece combattendo la tubercolosi in Francia e documentando la distruzione della guerra in veste di giornalista della resistenza, Camus cadde nello sconforto.

Non riusciva a comprendere il senso di questi infiniti spargimenti di sangue e di queste sofferenze. Si chiedeva: “Se il mondo non ha senso, come possono avere valore le nostre vite?” Molti dei contemporanei di Camus si ponevano domande simili all’insegna di una nuova filosofia chiamata esistenzialismo. Gli esistenzialisti credevano che si nascesse come una tabula rasa e si fosse responsabili di dare un senso alla propria vita in questo mondo caotico.

Ma Camus ripudiava la loro scuola di pensiero. Pensava che gli esseri umani nascessero condividendo la stessa natura umana che li univa per raggiungere obiettivi comuni, come la ricerca di un senso, malgrado l’arbitraria crudeltà del mondo. Camus credeva che il desiderio di senso dell’uomo e la silenziosa indifferenza dell’universo fossero due pezzi di un puzzle che non si incastrano e pensare di poterli incastrare insieme era sostanzialmente assurdo.

Tale tensione divenne il cuore della filosofia dell’assurdo che sostiene che la vita è intrinsecamente inutile. Capire come vivere senza un significato diventò la domanda alla base delle sue prime opere, che lui chiamava il suo “ciclo dell’assurdo”. Il protagonista di questo ciclo e il suo primo romanzo pubblicato offrono una risposta piuttosto tetra.

“Lo straniero” è la storia di Meursault, un giovane emotivamente distaccato

che non attribuisce un senso a nulla. Non piange al funerale di sua madre, appoggia il piano del suo vicino per umiliare una donna e commette persino un crimine violento, ma Meaursault non prova alcun tipo di rimorso. Per lui, il mondo non ha senso e non c’è spazio per giudizi morali. Questo atteggiamento genera ostilità tra Meursault e la società in cui vive, aumentando sempre più la sua alienazione fino al climax esplosivo del romanzo.

Al contrario del suo odiato protagonista, Camus fu celebrato per la sua onesta filosofia. “Lo straniero” lo portò alla fama e lo scrittore continuò a scrivere opere che indagavano il valore della vita in mezzo all’assurdità, molte delle quali si rifacevano alla stessa questione filosofica: se la vita non ha davvero un senso, commettere il suicidio è l’unica soluzione razionale? La sua risposta è stata un enfatico “no”.

Potrebbe non esserci spiegazione al nostro mondo ingiusto, ma scegliere di vivere nonostante tutto è l’espressione più profonda della nostra vera libertà. Camus lo spiega in uno dei suoi saggi più famosi, che si basa sul mito greco di Sisifo. Sisifo fu un re che ingannò gli dèi e fu condannato a far rotolare un masso su per una collina all’infinito. La crudeltà del suo castigo sta nella sua singolare inutilità, ma Camus afferma che tutta l’umanità è nella sua stessa posizione.

Solo quando accettiamo l’assenza di senso delle nostre vite possiamo affrontare l’assurdo a testa alta. Come scrive Camus, quando il re sceglie di ricominciare la sua incessante fatica, “Bisogna immaginare Sisifo felice”. I contemporanei di Camus accettavano poco l’inutilità. Molti esistenzialisti sostenevano una rivoluzione violenta per rovesciare i sistemi che credevano privassero le persone della possibilità di agire e di uno scopo. Camus rispose con una seconda serie di opere: il ciclo della rivolta.

Ne “L’uomo in rivolta” esplora la ribellione come un atto creativo, piuttosto che uno distruttivo. Camus credeva che capovolgere le dinamiche del potere portasse a un ciclo di violenza senza fine. Invece, il modo per evitare inutili spargimenti di sangue era far capire al popolo la nostra comune natura umana. Ironia della sorte, fu proprio questo ciclo di idee piuttosto pacifiche che portò molti scrittori e filosofi a distaccarsi da lui.

Nonostante le controversie, iniziò a lavorare al suo romanzo più lungo e personale, un’opera autobiografica intitolata “Il primo uomo”. Il romanzo doveva prendere una nuova direzione di speranza, doveva aprire il ciclo dell’amore. Ma nel 1960, Camus muore improvvisamente in un incidente d’auto che può essere descritto solo come senza senso e assurdo.

Sebbene il suo ciclo dell’amore non abbia mai visto la luce, quello della rivolta e quello dell’assurdo hanno ampia risonanza ancora oggi. Il suo concetto dell’assurdo è entrato a far parte della letteratura mondiale, della filosofia del XX secolo e addirittura della cultura popolare. Oggi, Camus rimane una guida fidata per i momenti di incertezza. In un mondo senza senso, le sue idee infondono ispirazione, piuttosto che sconfitta.

Liquidità per capire il mondo

Facebook e le sue regole. Sono iscritto a questo social sin dai primi giorni della sua fondazione. Ricordo di avere usato prima la versione inglese e poi passato a quella in lingua italiana. Una ventina di anni fa ormai. Leggo le statistiche sugli utenti e scopro che siamo 2,80 miliardi, con 1,84 miliardi di utenti attivi quotidianamente.

Dicono che la mamma dei cretini è sempre incinta, lo so bene. In testa alla mia pagina, su FB, sotto il mio nome, ho scritto “La nostra quotidianità liquida”. Non sono stato mai censurato e scrivo di tutto. Ma ci penso sette volte sette prima di pubblicare quando mi confronto con idee e persone.

Eraclito, duemila anni fa e passa, scrisse la sua famosa frase “tutto scorre”. Quando navighiamo non siamo mai gli stessi come le acque del fiume. In contrasto con il concetto dell’essere descritto da Parmenide, dove tutto ciò che è può solo essere e tutto ciò che non è non può essere, il pensiero di Eraclito si fa fluido, lasciando spazio alla possibilità, all’incertezza.

Eraclito non voleva dare certezze, voleva renderci “liquidi,” aperti, in movimento, pronti per vivere e imparare da ogni cambiamento che la vita inevitabilmente porta con sé. Questo fa FB. Non sono un azionista di FB e non ne sono un fanatico, ma mi serve per capire il mondo e i suoi abitanti.

MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers