Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 90

October 9, 2021

Il “matto del giorno”

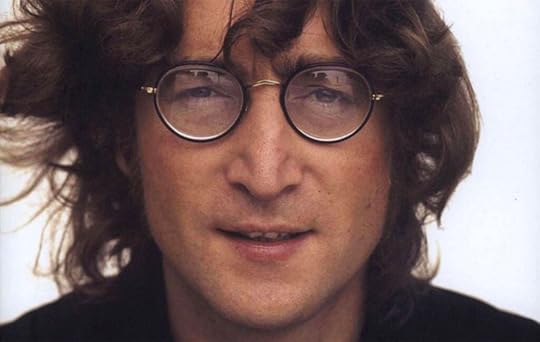

John Lennon

John LennonL’icona del rock’n’roll: «Help! I need somebody, / Help! not just anybody […] I’m not so self assured […] Help me if you can, I’m feeling down» (Aiuto! Ho bisogno di qualcuno, non di uno qualunque, non mi sento per niente sicuro di me, aiutami, se puoi, sto male). C’è un’esplicita richiesta, nelle parole di John Lennon.

Siamo nel 1965, nel pieno della Beatlemania: i quattro di Liverpool sono impegnati in estenuanti tour, nelle riprese di film e documentari, nelle attività delle sale di registrazione. John dichiara però che, ai tempi in cui scrive Help!, «era ingrassato e in stato di depressione»; pensa questa canzone con un ritmo lento, come una ballata, ma viene convinto ad accelerarne i tempi e il pezzo ha un successo planetario.

«Il dolore più grande è non essere desiderati, renderti conto che i tuoi genitori non hanno bisogno di te quando tu hai bisogno di loro. Questa mancanza di amore è entrata nei miei occhi e nella mia mente».

John Lennon nasce il 9 ottobre 1940 a Liverpool, ha soli 5 anni quando il padre lascia la famiglia e 6 quando la zia Mimi lo prende con sé, ritenendo la madre irresponsabile. A 17 anni perde la madre una seconda volta, uccisa in un incidente stradale.

Nel 1970, incontra lo psicoterapeuta Arthur Janov, teorizza teorizzatore della «terapia dell’urlo primario», mai riconosciuta dalla scienza ufficiale: il cantante diventa suo paziente e affronta il tema della morte della madre, che secondo il terapeuta è la causa delle sue paure e della sua profonda insicurezza.

Da questo incontro nasce Mother, un brano solista che si apre con il rintocco di campane a morte e si chiude con la ripetizione di due invocazioni, gridate da una voce rotta che è, al tempo stesso, lamento, urlo, pianto disperato: «Mama don’t go / Daddy come home» (Mamma, non andartene, papà torna a casa).

Lo scioglimento della band più famosa del mondo, la crisi matrimoniale con Yoko Ono, che suggerisce al marito di iniziare una storia con la loro segretaria e che, secondo lui, lo caccia di casa, danno il via al «lost weekend», come lo definisce Lennon: diciotto mesi nel buio assoluto, passati tra clamorose sbronze, uso di sostanze e comportamenti oltraggiosi. A questo periodo seguono, tuttavia, momenti di prolifica creatività, così come di fatto è accaduto per tutto l’arco della sua vita, spezzata a 40 anni dal folle gesto di uno squilibrato, che gli spara alla schiena cinque colpi di pistola.

La morte violenta l’ha trasformato in martire. Il mito chiede sempre un prezzo.

“Almamatto. Un matto al giorno. 365 tipi strani (+1) che hanno cambiato il mondo” by Giampietro Savuto

“Almamatto. Un matto al giorno. 365 tipi strani (+1) che hanno cambiato il mondo” by Giampietro Savuto

Epitteto nella vita reale e virtuale

PerceivingU

PerceivingU

“È inevitabile: se entri regolarmente in relazione con le persone che frequenti, diventi come loro. Metti un pezzo di carbone spento accanto a uno vivo e, o farà morire l’altro, o quello vivo farà riaccendere l’altro. Se frequenti qualcuno ricoperto di sporcizia, difficilmente puoi evitare di sporcarti “. (Epitteto)

Inconsciamente diventiamo ciò a cui siamo vicini. Se lavori per/con un cretino, prima o poi lo diventerai anche tu. Se i tuoi colleghi sono egoisti, prima o poi diventi egoista. Se stai con qualcuno che è scortese, lentamente diventerai scortese.

Poche cose sono più importanti nella vita che evitare le persone sbagliate. È allettante pensare che siamo abbastanza forti da evitare di adottare il peggio degli altri. E’ una illusione. Non è così che funziona, in genere. I cambiamenti sono troppo graduali per essere notati, finché non sono troppo grandi per essere affrontati.

In una linea temporale abbastanza lunga, le persone cattive alla fine si autodistruggono. Almeno si spera. Ignorano i dati rilevanti perché non sono d’accordo con loro, corrono rischi ingiustificati, finiscono da soli, senza amici. Potrebbero raggiungere il successo esteriore, ma mancano di calma e chiarezza interiori. Proprio come guardi ciò che metti nel tuo corpo o nella tua mente, osserva attentamente con chi trascorri il tuo tempo.

Tanto nella vita reale quanto in quella virtuale/digitale. Sono gentili? Sono onesti? Sono premurosi? Ti aiutano? Sono affidabili? Sono ottimisti o pessimisti? Hanno un pensiero chiaro? In breve, sono le “cose” che vuoi diventare? In caso contrario, non tentare la sorte, taglia il contatto.

Allontanati dalle persone che non vuoi diventare. Coltiva le persone nella tua vita che ti rendono migliore. Persone il cui comportamento predefinito è il comportamento desiderato. Se le circostanze lo rendono difficile, scegli tra i “morti eminenti”.

Hai letto bene: i libri. Intere biblioteche cartacee e digitali di aspettano. Libri antichi e moderni, in tutte le lingue. Hai solo l’imbarazzo della scelta. Decidi tu.

October 6, 2021

Viaggio nel cervello cablato

Il Libro

Il LibroNel suo precedente libro “In incognito. La vita segreta della mente” (2011), il neuroscienziato e scrittore David Eagleman ha sostenuto che il perdono e la compassione sono alla base condizione umana.

Entrambi questi sentimenti, a suo parere, portano il cervello verso percezioni confuse della realtà.

Non siamo vittime soltanto di una miriade di idee sbagliate, ma abbiamo anche pochissimo controllo sulle nostre reazioni agli eventi che pensiamo di gestire.

Per aiutarci a dare un senso al mondo, il nostro cervello prende intuitivamente una incredibile quantità di informazioni fornite dai nostri sensi ogni millisecondo.

Le modifica in una serie di ipotesi che si combinano tra di loro, per formare una versione accettabile della realtà.

Per questo motivo tendiamo a sbagliare, tornando agli stereotipi e ai pregiudizi quando prendiamo decisioni in fretta.

Nel frattempo, molte delle nostre decisioni vengono prese dalla nostra mente subconscia prima di decodificarle per dare a noi stessi l’impressione di averlo fatto coscientemente.

La mente cosciente, ha scritto Eagleman, “è come un clandestino su un transatlantico, si prende il merito del viaggio senza riconoscere l’enorme ingegneria che sotto i piedi”.

Eagleman ha una tesi più potente in questo nuovo libro: “Cablati: la storia interna del cervello in continua evoluzione”, non ancora tradotto in italiano. Il cervello, egli sostiene, vive in uno stato di rivoluzione permanente.

Ognuno di noi ha 86 miliardi di neuroni. Le connessioni tra di loro emergono continuamente, muoiono e si ri-cablano in risposta alle stimolazioni del nostro ambiente.

Man mano che arrivano nuove informazioni, le aree del cervello meglio attrezzate a gestirle acquisiscono potere. Viene influenzato persino lo spazio fisico.

Per aiutarci a immaginare il processo, Eagleman fa un ardito paragone con il Nord America nel 1750, quando la Gran Bretagna e la Francia erano in competizione per i territori che sarebbero diventati poi i moderni Stati Uniti.

Entrambe le colonie si trovarono di fronte alla necessità di aver bisogno di manodopera civile e rinforzi militari dall’Europa.

Quando la Gran Bretagna inviò più navi, il suo territorio aumentò e quando la Francia non riuscì a fare la stessa cosa, la sua espansione diminuì.

Allo stesso modo, ogni parte del nostro corpo ha una colonia nella nostra mente.

I confini di queste colonie si espandono e si restringono costantemente in risposta alla qualità e alla quantità di informazioni che arrivano.

Quando una facoltà viene regolarmente esercitata, o potenziata con un uso frequente, il suo territorio cresce come una colonia ben fornita.

Al contrario, quando smettiamo di usare una facoltà, il suo territorio si restringe. Se perdiamo un arto o diventiamo ciechi, si crea un immediato vuoto di potere, mentre i sensi in competizione si precipitano ad occupare lo spazio lasciato vacante.

Una persona cieca può utilizzare più aree del cervello, come la corteccia visiva, per decifrare le differenze tra i suoni. Alcuni possono utilizzare l’ecolocalizzazione per orientarsi in una stanza facendo clic con la lingua.

L’idea di una mente colonizzata fa emergere un’interessante teoria sul perché sogniamo. Prima dell’invenzione dell’elettricità, gli umani trascorrevano metà della loro vita nell’oscurità.

Per proteggere il suo territorio nella mente, il perimetro della corteccia visiva deve essere pattugliato di notte. Se, per mancanza di esercizio, il territorio che siamo abituati a vedere viene invaso da altre funzioni durante un lungo inverno, potrebbe ostacolare la nostra vista.

Sogniamo di mantenere la parte del nostro cervello che interpreta le immagini il più occupata possibile quando altrimenti verrebbe spenta.

Eagleman è uno degli scrittori scientifici più lucidi, accessibili e divertenti della sua generazione. In tutto “Livewired”, la sua prosa, condita di molte analogie con il precedente libro, si sposta rapidamente da un’intuizione all’altra. Una delle sue metafore preferite riguarda l’informazione sensoriale proveniente dal corpo umano.

I nostri cervelli sono preparati per l’evoluzione e tutti i cambiamenti che potrebbero derivare da essa, incluso lo sviluppo di nuove capacità fisiche e nuovi sensi.

Sono sempre pronti a prendere forme di informazioni ancora sconosciute e integrarle nella nostra percezione del mondo circostante noi.

Esiste anche un equivalente a breve termine di questa abilità: quando pratichiamo un’abilità, impariamo una nuova lingua o uno strumento musicale, il nostro cervello cambia fisicamente per accogliere ed elaborare le nostre nuove abilità.

Sigmund Freud si lamentava del fatto che mentre a volte lottava per aiutare un paziente a stare meglio, il vero problema era che la maggior parte delle persone non voleva davvero cambiare.

Invece di lavorare per alterare il modo in cui le loro menti funzionavano, le persone desideravano ardentemente curare condizioni che le ricompensassero per i loro sintomi.

Come i pazienti di Freud, possiamo ricablare le nostre menti, ma di solito lo facciamo solo se è assolutamente necessario.

Eagleman nel suo libro parla anche di un cane chiamato Faith, nato senza le sue zampe anteriori. Poiché era nato con una mente malleabile e aveva bisogno di nutrirsi, ha imparato a camminare come un essere umano.

Un cane potrebbe imparare a camminare eretto? Probabilmente potrebbe, ma i cani non dovranno mai farlo, e quindi quasi sicuramente non lo faranno. Anche noi siamo capaci di reinventarci radicalmente.

Ma come prodotti del nostro ambiente, la maggior parte delle nostre più grandi innovazioni nasceranno dalla necessità.

Questo è il messaggio che ci comunica Eagleman con il suo libro, sulle qualità del nostro cervello e ciò che riesce a fare.

Quest’ultima considerazione mi fa venire i brividi. Ma non mi preoccupo troppo. Non ci sarò quando succederà …

October 5, 2021

Ottobre: tempo di bilanci

L’immagine porta subito al pensiero delle “pratiche inevase”. La fine dell’estate, l’avvicinarsi dell’autunno, i primi temporali, l’attesa del futuro si fa sempre più affannosa, mentre il tempo continua a scorrere inesorabile sul palcoscenico del mondo. La politica, le bollette, i vaccini, chi entra e chi esce, chi parte e ritorna, ma anche chi sparisce per sempre. E’ proprio tempo di bilanci, quelli della quotidianità ti tormentano, quelli dell’eternità ti aspettano, con le tue “pratiche inevase”. Ognuno ha le sue, anche se non tutti se ne rendono conto.

Dovremmo fare ogni tanto un bilancio. Me ne sono ricordato quando mi sono imbattuto in questa strana poesia che ne porta il titolo. E’ di uno scrittore che tutti conoscono, sul quale è stato scritto molto: Primo Levi (1919–1987), una personalità di non facile decifrazione. La lirica è rivolta ad un Signore (con la maiuscola). Certo, a livello letterale, può essere un datore di lavoro, un padrone, un superiore diretto. Ma siamo prorpio sicuri? Quella maiuscola è soltanto segno di ossequio, di rispetto? Oppure Levi si rivolge a quanche altro Signore?

Signore, a fare data dal mese prossimo

voglia accettare le mie dimissioni.

E provvedere, se crede, a sostituirmi.

Lascio molto lavoro non compiuto,

Sia per ignavia, sia per difficoltà obiettive.

Dovevo dire qualcosa a qualcuno,

ma non so più che cosa e a chi: l’ho scordato.

Dovevo anche dare qualcosa,

una parola saggia, un dono, un bacio;

ho rimandato da un giorno all’altro. Mi scusi,

Provvederò nel poco tempo che resta.

Ho trascurato, temo, clienti di riguardo.

Dovevo visitare città lontane, isole, terre deserte;

le dovrà depennare dal programma

o affidarle alle cure del successore.

Dovevo piantare alberi e non l’ho fatto;

costruirmi una casa, forse non bella, ma conforme a un disegno.

Principalmente, avevo in animo un libro meraviglioso, caro signore,

che avrebbe rivelato molti segreti, alleviato dolori e paure,

Sciolto dubbi, donato a molta gente

Il beneficio del pianto e del riso.

Ne troverà traccia nel mio cassetto,

in fondo, tra le pratiche inevase;

Non ho avuto tempo per svolgerla.

È peccato, sarebbe stata un’opera fondamentale.

Primo Levi: “Ad ora incerta”, Garzanti, Milano, 1984

October 3, 2021

Il “matto” del giorno: “San Francesco”

Il libro

Il libro“I matti ci incuriosiscono, ci costringono a riflettere, ci cambiano lo sguardo, ci mettono davanti ai nostri fantasmi, non ci lasciano mai indifferenti. La storia dell’uomo è costellata di individui eccentrici, bizzarri, anticonformisti, visionari, in molti casi con disturbi psichici gravi, ma altamente creativi in campo letterario, artistico, scientifico. Partendo da queste considerazioni, è nata l’idea di una sorta di calendario che racconti, al posto del santo del giorno, il matto del giorno. Un almanacco originale, piacevole e utile per riconoscere quel pizzico di follia che c’è in ognuno di noi e che dà sale alla nostra vita. Il libro di un illustre psicoterapeuta, in collaborazione con un gruppo di colleghi e professionisti della comunicazione, che ci fa capire come i diversi gradi di sofferenza psichica abbiano per comune denominatore l’amore variamente declinato: come mancanza di amore, insufficienza di amore, richiesta di amore, eccesso di amore, desiderio di amore. Tutti i proventi delle vendite dell’Almamatto saranno destinati alla raccolta fondi per realizzare a Milano il progetto del Centro Crisi di Lighea Eos Impresa Sociale.”

4 OTTOBRE

San Francesco Fondatore dell’ordine francescano (1181/82–1226).

Giullare di Dio Francesco, «giullare di Dio», è rimasto nella memoria popolare per i gesti con i quali ha costruito la sua leggenda, fissati da Giotto nei mirabili affreschi della basilica di Assisi o narrati nella semplice prosa dei Fioretti: Francesco che si denuda sulla piazza di Assisi davanti al padre e al vescovo, Francesco che ammansisce il lupo di Gubbio, Francesco che predica agli uccelli, Francesco che dona il mantello a un povero, Francesco che abbraccia il lebbroso, Francesco che predica il Vangelo davanti al sultano d’Egitto, Francesco e il presepe vivente di Greccio, Francesco che riceve le stigmate, Francesco che sposa Madonna Povertà…

Questo è il santo che la devozione popolare ci ha consegnato e che mantiene ancor oggi intatto il suo fascino. Un frate che mette in pratica il Vangelo. I suoi precetti sono semplici: ripercorrere la vita di Cristo e degli apostoli, spogliarsi di ogni bene e ricchezza per amare e capire la sofferenza degli ultimi, degli emarginati, dei reietti, dei perdenti. La conversione di Francesco avvenne verso i 24 anni, dopo una giovinezza spensierata, quando sceglie di vivere da «semplice», da «pazzo».

La Regola dell’Ordine da lui fondato è chiara: seguire le orme di Gesù, «spogliarsi di tutto, andare raminghi a predicare la conversione in vista del Regno di Dio, chiedere sostentamento al lavoro, anche il più umile, e in mancanza di questo, all’elemosina. Ma né come compenso al lavoro né per elemosina i fratelli devono accettare denaro. Dovunque si trovino si devono considerare sempre come ospitati, pellegrini e stranieri, mai padroni, e devono essere pronti a cedere il loro giaciglio a chi lo richiede.

Devono accogliere tutti, anche i nemici, i ladri e i masnadieri e se qualcuno li colpisce gli porgano anche l’altra guancia, e se qualcuno strappa loro la veste, gli consegnino anche la tunica». Una esistenza, la sua e dei suoi seguaci, che comporta scelte radicali, tuttavia Francesco non è uno di quei predicatori arcigni dai toni apocalittici, che parlano di peccato e penitenza evocando le pene infernali, la sua vita di povertà l’ha vissuta in armonia con tutte le creature in serenità di spirito, il suo è un messaggio di gioia e di perfetta letizia.

Oggi per la prima volta nella storia della Chiesa, abbiamo un papa, il cardinale Jorge Mario Bergoglio, che ha scelto come nome pontificale Francesco. Ci auguriamo sia capace di scatenare la stessa «febbre d’amore» che animò quel piccolo grande frate che predicava agli uccelli.

Un matto al giorno. 365 tipi strani (+1) che hanno cambiato il mondo (Baldini+Castoldi, pagg. 210, euro 25). Il libro è realizzato da una squadra di psicoterapeuti, coordinati da Giampietro Savuto, e se lo comprate, oltre a regalarvi ore di lettura appassionante, sosterrete il progetto del Centro Crisi di Lighea Eos Impresa Sociale. Tutti i proventi delle vendite vanno in beneficenza.

Conosci tu la “Terra dei Sarrasti”?

Celebri sono divenuti i versi della cosiddetta “Canzone dell’Italia”, contenuta nel quarto libro del romanzo: «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, / Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn…?» («Conosci il paese dove fioriscono i limoni, / tra scure foglie le arance d’oro risplendono…?»). Con questa canzone Mignon simboleggia il Sud romantico, sensuale e di rinomata bellezza. Uso questo ricordo letterario per parlare del titolo e di un libro che mi riporta ad un luogo che mi appartiene: La Terra dei Sarrasti. “Conosci tu la terra dove vissero i Sarrasti che poi divennero Sarnesi?

Questo libro è molto importante perchè dà il nome ad un“tag”, una delle “etichette” che caratterizzano la mia biblioteca online su GoodReads. Le etichette, infatti, sono tante come arte, bellezza, bibliomania, luoghi, paesaggio, saggistica, storia … e anche “Terra dei Sarrasti”.

Tutti quei libri della mia biblioteca che in qualche modo, per autori, per argomento o per altro si riferiscono a questi luoghi e a quella che fu la valle abitata da quelle antiche genti chiamate Sarrasti, sono segnalati e quindi raggruppati sotto questa etichetta.

Si crea così uno scaffale sul quale chi legge ritroverà libri, autori, argomenti ed occasioni di persone, eventi, storie, scritture, pensieri e riflessioni legati a questa realtà. Una lettura attenta e mirata di questo libro sarà perciò essenziale per chi vuole davvero conoscere la storia di questo antico territorio. Un itinerario che abbraccia diversi paesi, culture, realtà umane e sociali, le cui caratteristiche possono essere tanto diverse ed anche contrastanti, quanto più vicine sono le une alle altre.

La studiosa archeologa Marisa De’ Spagnolis, nel suo lavoro pubblicato nel 2000 per merito dell’opera dell’indimenticabile Preside Prof. Gaetano Milone, così immaturamente strappato all’affetto non solo dei suoi cari ma anche alla Città di Sarno, ha saputo fare un’esauriente ed esaustiva illustrazione del patrimonio storico-archeologico di questo territorio bagnato dal Sarno, in quella valle che fu parte dell’antica “Campania Felix”. Ma questo accadde qualche millennio fa …

— — — -

Il volume illustra l’archeologia della Valle del Sarno partendo dalla preistoria fino al V secolo d.C. con attenzione particolare alla viabilità, alla centuriazione, all’economia. Viene esaminato ogni singolo centro urbano esistente in antico, tra cui Nocera Superiore, l’antica Nuceria Alfaterna, e vengono resi noti alcuni dei rinvenimenti avvenuti tra il 1988 ed il 1997.

— -

L’archeologa Marisa de’ Spagnolis è originaria di Itri (LT), graziosissimo centro medioevale del Lazio medioevale, dove la sua famiglia risiede da circa cinquecento anni. A Itri ha frequentato le scuole elementari e medie. Ha conseguito, invece la maturità classica nel Liceo Classico della vicina cittadina di Formia.

A Roma presso l’Università La Sapienza ha conseguito la laurea in Lettere classiche, indirizzo archeologico, e successivamente la specializzazione in archeologia classica con una tesi in Topografia antica (da pubblicare a cura dell’Università).

Ha iniziato a lavorare con le Soprintendenze per i Beni Archeologici fin dal 1973 come collaboratrice esterna ed ha partecipato a numerosi scavi. Tra questi Pratica di Mare (antica Lavinium), Sperlonga (Villa di Tiberio), Lanuvio (stipe votiva), Castel Sant’Angelo (mausoleo dell’imperatore Adriano di cui ha avanzato una nuova ipotesi ricostruttiva). A partire dalla fine del 1977 è stata assunta dal Ministero dei Beni Culturali ed ha iniziato a lavorare presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma.

In quella Soprintendenza si è occupata di parte del centro storico ed ha partecipato a numerosi scavi. Ha portato alla luce una splendida domus affrescata in Via Eleniana. Ha scavato un impianto termale sotto Palazzo Valentini, ritrovato splendidi marmi nel Mausoleo detto “Berretta del Prete” lungo l’Appia antica, ha eseguito saggi al Testaccio, alla stazione Termini, sul Colle Oppio, sull’Isola Tiberina ecc.

Lo scavo senza dubbio più importante è stato quello di Via Anicia dove sono stati portati alla luce horrea collegati con l’impianto portuale del Tevere. Nel corso dei lavori ha rinvenuto personalmente una piccola lastra marmorea raffigurante parte della forma urbis di Roma formata da diciassette frammenti. Il reperto noto come “lastra di Via Anicia” è stata rinvenuta il 13 maggio 1983. Essa reca la raffigurazione del Tempio dei Dioscuri, noto solo dalle fonti antiche per la particolarità di presentare la cella a pianta trasversale. Il documento marmoreo, di eccezionale valore storico e topografico ha aperto una nuova pagina sulla topografia della Roma antica ed è stato pubblicato (Il Tempio dei Dioscuri in Circo Flaminio).

Dopo il matrimonio con un archeologo, Baldassarre Conticello, avvenuto nel 1982 e la nascita dell’unica figlia Maria (1984) si è trasferita nel 1987 a Pompei ed ha iniziato a lavorare presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento, con l’incarico di direttore degli Uffici Scavi di Nocera e Sarno.

Nel territorio nocerino — sarnese e scafatese rimane dieci anni nel corso dei quali porta alla luce numerosissime testimonianze archeologiche. Tra queste 540 tombe protostoriche della Valle del Sarno (comprese cronologicamente dalla seconda metà del IX sec. a.C. al VI sec. d.C.), a Nocera Superiore tombe dal V a.C. al V d.C., (tra queste le tombe ellenistiche documentanti il mito omerico di Dionysos e i pirati tirreni, il monumento funerario di un sutor del I d.C.) iscrizioni ebraiche (che documentano l’esistenza di una sinagoga), la monumentale necropoli romana di I secolo a.C. in loc. Pizzone, (con i sepolcri dei Numisii, dei Lutatii dei Cornelii); a Nocera Inferiore l’area archeologica di Piazza del Corso. A Scafati costituente il suburbio orientale di Pompei ha portato alla luce numerose ville, seppellite dalla eruzione del Vesuvio del 79 d.C., alcune delle quali esplorate (Villa Popidi Narcissi Maioris, Villa Vesuvio, Villa Cascone Sorrentino ecc.) e monumenti funerari tra i quali il monumento della Gens Decia e il sepolcro della più importante famiglia pompeiana al tempo di Nerone: i Lucrezi Valenti.

Quasi tutti gli scavi effettuati sono stati oggetto di pubblicazioni scientifiche. Il racconto delle scoperte archeologiche nel corso di dieci anni di scavi intensi avvenuti tra difficoltà di ogni genere è narrato in un libro, dal titolo “Dieci anni a Pompei e nella Valle del Sarno. Esperienze ed emozioni di una archeologa”.

Lasciata Pompei e la Soprintendenza di Salerno nel 1997 si è trasferita a Roma presso la Soprintendenza per i Beni archeologici del Lazio con la responsabilità di parte delle province di Roma e di Latina. Nel corso di questi anni sono stati effettuati numerosi scavi a Segni (dove ultimamente sono state portate alla luce due sculture, una delle quali in marmo greco) a Valmontone (nell’area dell’Outlet è stato portato alla luce un impianto temale); a Cori saggi di scavo hanno permesso di documentare la frequentazione del sito in epoca preistorica e protostorica); a Norba scavi stratigrafici hanno permesso di datare con precisione parte delle mura in opera poligonale e di documentare la fase protostorica della città; a Colleferro siti pleistocenici con difese di Elephas antiquus, a S. Cesareo ville e tombe, nonché un tratto notevole della Via Latina.

A San Cesareo ha rinvenuto ed esplorato la villa di Cesare e Massenzio. Dal 2010 al 2012 ha ricoperto la carica di direttore del Museo Archeologico nazionale di Sperlonga dove ha tenuto conferenze ed organizzato mostre importanti. Nella grotta di Tiberio ha portato alla luce le eccezionali testimonianze dell’uomo di Neanderthal.

Ha oltre 100 pubblicazioni archeologiche a stampa di cui 25 libri. Ha effettuato una ricerca genealogica sulla propria famiglia e sull’antenato musicista del 1600 don Giovanni Camillo de’ Spagnolis.

Ha tenuto conferenze in Italia, Israele, Grecia, Stati Uniti.

Si chiamava Alfredo, il postino di Via Fabricatore, a Sarno…

Tra le tante “arti” che sembrano essere destinate a scomparire con l’evoluzione dei tempi e della tecnologia, quella di scrivere lettere è la più diffusa, se non la più amata.

Eppure le lettere scritte a mano, di proprio pugno continuano a suscitare tanto fascino nell’epoca del trionfo di Internet, della posta elettronica e della messaggistica digitale.

Leggere le lettere scritte a mano, per ricostruire i retroscena della vita di ogni essere umano, può essere considerata una forma di voyeurismo intellettuale, oppure anche il modo migliore per coglierne la vita personale e interiore, pur senza violarne l’intimità.

Per millenni le lettere hanno plasmato la storia e l’esistenza degli individui: la digitalizzazione della comunicazione e l’avvento delle e-mail hanno cancellato la vitalità e l’autenticità di un semplice foglio scritto a mano, con una penna/pennino bagnati in un calamaio pieno di nero inchiostro, oppure vergato da una più moderna penna biro, e poi infilato in una busta affrancata.

Non intendo qui di certo lanciare una crociata contro il progresso tecnologico-informatico. Non rispetterei le mie origini, erede e figlio di una famiglia di tipografi stampatori post gutenberghiani, ed anche genitore di un figlio erede, quotidianamente collegato ad una realtà di lavoro che della connectografia ha fatto il suo ambiente di lavoro.

Desidero, piuttosto, in questo mio “amarcord” postale, riaffermare “il romanticismo della posta”, in epoche in cui gli scambi epistolari fornivano “il tramite silenzioso di ciò che era importante e accessorio, descrivevano le gioie e le sofferenze più intense dell’amore”. Così Simon Garfield, in un suo libro su questo argomento. Egli prefigura un mondo senza lettere e francobolli, e al tempo stesso celebra un aspetto centrale del nostro passato, una modalità di scambio basata sulla riflessione e il rispetto.

Storia, aneddotica e curiosità si intrecciano in un racconto venato di erudizione e ironia, dalle tavolette anonime della Britannia romana fino ai nostri giorni: i capolavori di Cicerone e Seneca, le passioni che infuocavano Anna Bolena e Napoleone, l’anonima vita quotidiana di Jane Austen, l’incontenibile esuberanza epistolare di Madame de Sévigné.

Una celebrazione piuttosto grande, sia nel tempo che nello spazio. Per quanto mi riguarda anche io posso dire di averne occupato parecchio sia dell’uno che dell’altro. I ricordi possono avere inizio, guarda caso, dalle “lettere”, non quelle di cui stiamo parlando in termini di corrispondenza, ma in senso di lettere dell’alfabeto, quei caratteri mobili che caratterizzavano la stampa fino a qualche anno fa.

Non dimentico mai di avere imparato a leggere e scrivere mettendo in fila quei caratteri sul compositore aiutato da mio padre. Caratteri di piombo e di legno che davano vita alla “forma” che poi facevano poi nascere la “pagina” stampata.

Ma qui si parla delle “lettere” sul foglio scritto a mano, estensioni fisiche e mentali, sostituite oggi dalle lettere/caratteri sulla tastiera del pc o del cellulare, diventati estensioni del nostro corpo. Sono ancora ripieni di una sterminata corrispondenza cartacea i cassetti delle mie diverse librerie che raccolgono le tracce di un tempo che ritrovo su questi fogli. Non mi piace aprirli questi cassetti, sfilare quelle buste, aprire e leggere quei fogli, interpretare quelle scritture, mettere in moto la macchina dei ricordi, ritrovare un tempo irrimediabilmente perduto.

Ricordo ancora oggi la voce del postino, quando arrivava alle prime ore del mattino, in quel grande cortile al numero 14 di Via Fabricatore, nella città di Sarno. Si chiamava Alfredo, la sua voce risuonava sul vasto piazzale con il nome del destinatario e sapevi che c’era posta per te: Gallo, Abenante, Squitieri, Sirica, Cristiano … Sapevi chi aveva ricevuto una lettera quel giorno.

C’è stato un tempo della mia fanciullezza, quel periodo così evanescente della vita umana, compreso più o meno fra il 6° e l’11° anno, e quindi intermedio tra l’infanzia e l’adolescenza, caratterizzato sul piano dell’evoluzione psicologica, durante il quale si formano ricordi che presto svaniscono ma che poi, stranamente, ricompaiono quando invecchi.

Fu in quegli anni che, dopo di avere imparato a leggere e scrivere le “lettere” della tipografia, cominciai a scrivere vere e proprie lettere di mio pugno. In quello stesso portone, allo stesso numero di quella strada c’era anche un’edicola in embrione, quella dei mitici Ciro e Angelina (‘Ngiulina & Giritiello). Era iniziata l’era dei fumetti, dei giornali confidenziali e proibiti.

Era cominciata l’epoca della corrispondenza. Potevi trovare su quella stampa indirizzi di tutti i tipi ai quali scrivere per iniziare qualsiasi forma di corrispondenza. Era il tempo dei “Grand Hotel”, delle “Confidenze”, “Le Ore”, “Crimen”, “Sogno”, “Bolero”, “Domenica del Corriere”, “Tribuna Illustrata” …

Abbondavano le lettere con le richieste di corrispondenza. C’erano organizzazioni “Pen Friend” che fornivano indirizzi per ogni tipo di esigenza comunicativa. Le occasioni per scrivere lettere di certo non mancavano. Anche io ne scrivevo molte invece di studiare. Un modo ed una ragione per cercare di evadere da una realtà che poteva essere davvero soffocante.

Tempo fa, ho incontrato il figlio di Alfredo, il portalettere di cui ho detto innanzi. Anche lui postino, che prese il posto del padre. Ci incontrammo, guarda caso, davanti al microscopico ufficio postale della frazione di Episcopio di Poste Italiane a Sarno. Sotto il sole infuocato di luglio, in piena pandemia, facemmo la fila per oltre un’ora per ritirare una raccomandata. Non vi dico quello che ci siamo detti a proposito di Poste Italiane, del tempo perduto, di come funzionava una volta il servizio postale.

Abbiamo constatato che si stava meglio quando si stava peggio. Per protestare volevo scrivere una lettera alla direzione di Poste Italiane. L’ho scritta a mano e messa in una busta. Ho vagato per tutto il paese in cerca di un tabaccaio per un francobollo. Non l’ho trovato. Non esistono più i francobolli. Devi fare la fila di oltre un’ora e ritornare all’ufficio postale. Ho rinunciato e ho deciso di inviare un bel “vaffa” a Poste Italiane e a chi so io …

September 25, 2021

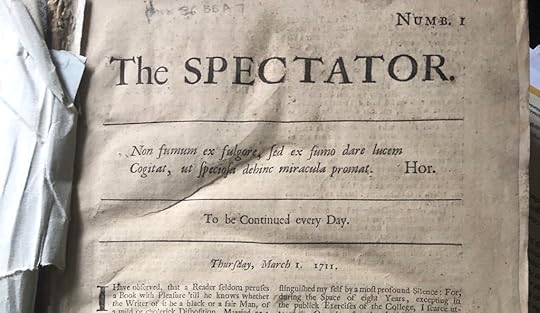

“The Spectator”: il settimanale più antico del mondo

“Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem

“Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucemCogitat, ut speciosa dehinc miracula promat.”

(Horace, Ars Poetica, V. 143)

Non c’è giornale con una storia più vivace e ricca di “The Spectator”. Oltre ad essere la rivista di attualità più antica del mondo, negli ultimi due secoli nessuna è stata più vicina a sfere di potere e di influenza in Gran Bretagna. Pubblicato per la prima volta nel 1828, durante gli ultimi giorni dell’era georgiana, The Spectator uscì pronto a combattere con i conservatori e il loro primo ministro, il duca di Wellington, con un sistema politico corrotto e con il mondo letterario poco brillante dell’epoca. Nei successivi 52 primi ministri, The Spectator non solo ha visto il mondo cambiare, ma si è buttato nella mischia: ha condotto una campagna coerentemente liberale, lottando per i diritti degli elettori, il libero scambio, la stampa libera e la depenalizzazione dell’omosessualità, offrendo allo stesso tempo critica di ogni tabù e ortodossia moderna.

10.000 Not Out celebra il numero 10.000 e racconta la storia turbolenta e tortuosa di 192 anni pieni zeppi di crisi e campagne, di talento letterario e arguzia pungente. Otto capitoli tracciano in technicolor l’evoluzione del titolo da settimanale radicale, a moralizzatore guardiano vittoriano, a cane da guardia in tempo di guerra, a rivista satirica, a consigliere High-Tory, all’irriverente ma influente The Spectator del ventunesimo secolo. Il libro intreccia copiose citazioni dall’archivio impareggiabile della rivista, la stampa contemporanea, lettere private e aneddoti del personale. (The Spectator)

Contrariamente a quanto scrive la presentazione di questo volume celebrativo sulla storia del settimanale, la prima edizione della rivista cartacea chiamata “The Spectator” è stata pubblicata oltre tre secoli fa, il settimanale più antico del mondo. Il giornale attuale, che leggo in edizione digitale, risale alla edizione cartacea del luglio 1828. L’originale è ancora più antico e discende dall’edizione del 1711 creata da Joseph Addison, un Whig politico e il suo compagno Dick Steele.

Conobbi questi due signori quando, oltre sessanta anni fa, io, figlio di un tipografo post-gutenberghiano di provincia meridionale italiana, decisi di iscrivermi all’università per imparare la lingua inglese, pur avendo studiato francese a scuola. Il libro del prof. Mario Chinol, docente all’IUO di Napoli, era il testo chiave del corso che mi introdusse alla passione per la lettura e la scrittura.

Questa antologia scolastica è testimone parlante nella mia biblioteca su GoodReads. I caratteri mobili costituiscono il DNA che conducono ai “bits & bytes” digitali di oggi e che portano il settimanale ai lettori nel mondo. Tutto nacque dalla voglia di comunicare scrivendo messaggi in un ambiente che ancora oggi ha il suo richiamo in un ambiente che si chiama “coffee house”. A Addison e Steele, scrittori e comunicatori nati, si affiancò un tizio di nome Sam Buckley, tipografo e la voglia di bere quella bevanda che ancora oggi ci rende tutti dipendenti: il caffè.

Nacque l’ambiente, i luoghi nei quali si poteva non solo incontrarsi bevendo una nuova e strepitosa bevanda, fumando il mitico tabacco ed incontrarsi ma anche scrivere e discutere: le cosidette “Coffee Houses”. Si erano gettate le basi del giornalismo moderno. Senza questi elementi essenziali, insieme alla voglia di scrivere e comunicare, non sarebbe potuto nascere lo “Spettatore”, una figura umana, culturale e commerciale che non esisteva prima.

Addison faceva parte di quel “big bang” letterario e comunicativo. Fece fare alla lingua inglese cose che non aveva mai fatto prima, incluso quello di diventare uno strumento per il pensiero sociale. Ma nemmeno lui pensava che si potesse scrivere qualcosa di decente in inglese perché i materiali di base, le parole, la sintassi, i modelli verbali, erano un po’ zoppicanti. Milton era fantastico, disse, ma confrontare qualsiasi cosa scritta in inglese con i classici significava paragonare un palazzo fatto di mattoni a uno fatto di marmo.

Ma sotto Addison, quei mattoni venivano trasformati in marmo da una nuova generazione di artigiani. E cercavano sostegno non da una corte reale o da un benefattore, come tutti gli scrittori dovevano fare prima: ora avevano scommettitori disposti a comprare, e a spendere molto. È un punto cruciale. Il mercato si stava dimostrando mecenate delle arti più efficace di qualsiasi nobile avesse fatto fino a quel momento.

Addison credeva moltissimo in un mercato popolare per i classici: un’idea che gli snob, allora e ancora oggi, fanno ridere: perché la plebe avrebbe voluto leggere Omero? E invece lo fece. Idealmente in inglese. L’amico di Addison, Alexander Pope, doveva dimostrare qualche anno dopo che il mercato poteca essere utile, quando usò la sua fama poetica per chiedere la sponsorizzazione per trascrivere l’Iliade in inglese. Fu un successo editoriale.

Quasi tutti i saggi, i moderni articoli, dello Spectator, non solo quelli di Addison e Steele, erano divertenti. Alcuni erano maleducati o addirittura oltraggiosi, ma il tono contava: era un veicolo per esplorare argomenti incendiari senza perdere gli occhi. L’umorismo era il mezzo per un corretto scambio di idee, l’antidoto al tribalismo (o ‘entusiasmo’, come lo chiamava Addison). Addison “presentava la conoscenza nella forma più allettante”, scrisse Johnson, “non eccelsa e austera, ma accessibile e familiare”. L’umorismo è l’antidoto alla rabbia tribale.

Oggi, “The Spectator” vende più copie cartacee che in qualsiasi altro momento della sua storia. Ci sono newsletter, e-mail, podcast, blog, eventi, sistemi mediatici che cercano di continuare il tono, lo stile, l’umorismo e la varietà del progetto Addison. Gli slogan, ‘non pensare allo stesso modo’, ‘fermi ma corretti’, ‘aperti al dibattito’, potrebbero essere stati usati tutti per vendere l’edizione settecentesca di Addison.

Originally published at https://www.spectator.co.uk .

September 23, 2021

Reddito di lavoro per “spiriti animali”

September 20, 2021

Ricordi inglesi: Alfred Prufrock ed io

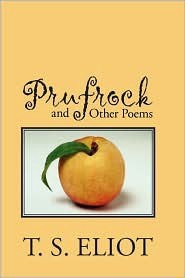

Il “Canto d’Amore di J. Alfred Prufrock” è la poesia che segnò l’inizio della carriera di T. S. Eliot, (1888–1965), il poeta inglese più importante del XX secolo e, a mio parere, uno dei migliori poeti di tutti i tempi. La poesia si presenta sotto la forma di monologo drammatico, filtrato attraverso la tecnica narrativa del flusso della coscienza.

Questa poesia l’ho conosciuta sulle pagine di un’antologia di poesie inglesi che avevo come testo di studio quando lavoravo in Inghilterra ai miei anni verdi. I favolosi anni sessanta, i così detti “roaring sixties”.

Anni “ruggenti” per gli altri, ma non di certo per me. Avevo, infatti, deciso di andarmene dall’Italia, lasciare il troppo stretto paesello del sud e andare in Inghilterra per imparare una lingua che non avevo mai studiato a scuola, che non conoscevo e che, eppure, mi attirava come nessun altra cosa al mondo.

Il fascino delle cose impossibili che solamente chi è giovane sa decidere di inseguire. Una lingua ed una cultura che avrebbero poi caratterizzato la mia vita, sia professionale che personale. Avrei, infatti, non solo insegnato quella lingua per circa 40 anni, mi avrebbe anche dato l’opportunità di incontrare l’altra metà del cielo o della mela, mia moglie, anche lei con la stessa passione linguistica.

Studiavo e lavoravo contemporaneamente per mantenermi in terra di Albione. A quei tempi, soltanto se avevi un permesso di lavoro fisso, potevi restare in Inghilterra. Ed io lavoravo in un ospedale mentale, e studiavo la lingua e la letteratura del posto per corrispondenza, per conseguire i certificati di studio dell’Università di Cambridge. Frequentavo di sera, quando mi era possibile, le lezioni di un popolare “College of Further Education” di St. Albans, l’antica città romana di Verulam.

Un vecchio tutor-professore ci leggeva dalle 19 alle 21 brani di prosa e poesia inglese. Ricordo che dedicò al Canto d’amore di Alfred Prufrock le due ore di una intera lezione. Una poesia difficile da capire allora, piena di allusioni, simboli e immagini da decifrare, scritta nella tecnica divenuta poi nota come “flusso della coscienza”. Avevo con me nel banco, Puck, una dolcissima olandesina, con la quale condividevo esperimenti poetici e non. Ridevamo delle lamentazioni di Alfred, della sua petulanza, di quelle lagne che ci sembravano ridicole, da vecchi e per vecchi.

Allora avevamo poco più di venti anni, ed era giusto che la pensassimo a quel modo. Alfred l’ho poi re-incontrato sui banchi dell’università, e poi per anni l’ho presentato a migliaia di giovani. Il tema centrale della poesia è quello del passare del tempo, con tutte le innumerevoli sottocategorie possibili che questo termine comporta: amore, vecchiaia, ricordi, impotenza, illusioni, delusioni, allusioni, decadenza, sogni …

Se mi pareva, allora, difficile il testo inglese, ancora più impossibile mi sembravano i versi introduttivi di Dante. Non capimmo bene le spiegazioni che il tutor addusse per spiegarne la riproduzione da parte di Eliot. Sarebbe passato poi molto tempo e studio per capire che Eliot usa quei versi per gettare una luce ironica sulle intenzioni di Alfred a recuperare il tempo passato ed al suo vano tentativo di mettere insieme i cocci delle sue diverse personalità così come il tempo le aveva modellate.

Guido sembra essere Prufrock, Dante sarebbe il lettore al quale il poeta rivolge i suoi versi. A quella età, ed a quel tempo, era per me e per Puck davvero difficile, se non impossibile, seguire il pensiero vagabondo di Alfred che oscilla tra l’illogico e lo psicologico. Atmosfera appesantita dal fatto che gli anni pesano sulle sue spalle e gli fanno dire cose che soltanto da vecchi si possono comprendere. E che ne sapevamo noi di tutto ciò? Dell’impotenza, delle incapacità, delle delusioni e delle finzioni usate nel corso degli anni? Quel continuo entrare ed uscire dal proprio io, essere o individualità, era davvero una cosa incomprensibile per noi che non avevamo il peso del tempo sulle nostre spalle.

Eppure, quella lingua usata, cantata e recitata in versi stupendi, era come una melodia infinita e non-descritta che aveva solo nel suono del mare e delle sirene in sottofondo, la giusta risonanza. “Misurare il tempo a cucchiaini” è una delle più belle espressioni poetiche che un poeta possa usare sullo scorrere del tempo. Così come lo vede un “vecchio” davanti alla sua tazza di tè o di caffè, seduto ad un tavolo sul lungomare. In attesa di sentire cantare sirene che non arriveranno mai, e che lui non potrà mai sentire.

Ora che gli anni sul mio groppone sono molti, posso dire di comprendere ciò che intendevano dire Alfred e Eliot: “quando la sera è distesa contro il cielo, come un paziente anestetizzato sul tavolo operatorio”, “la segatura è stesa sul pavimento del ristorante”, “le sirene pettinano le bianche onde dei capelli, “quando il vento soffia sull’acqua e la fa diventare bianca e scura”, tutto questo è la precisa sensazione dell’usura e del decadimento dell’uomo e della vittoria del tempo sulla gioventù. L’arrivo inevitabile della vecchiaia. Ieri per Alfred e Eliot. Oggi per me e per Puck. Domani per te lettore.

Sorge immediato il dubbio sul senso di tutto questo, del passato e del futuro. Ma Alfred Prufrock non conoscerà mai il senso del suo futuro. Anzi, il senso del tutto. Per me, per noi giovani lettori di allora, quei versi erano solo poesia, bellissima, insuperabile poesia. Oggi, col passare degli anni e con l’avvicinarsi della vittoria del tempo, so che Alfred aveva ragione. Quella ragione era il “suo” senso. Sarà così anche per me? Ancora non so dire.

“…avrò il coraggio di mangiare una pesca?…”

“…avrò il coraggio di mangiare una pesca?…”The Love Song of J. Alfred Prufrock

S’io credesse che mia risposta fosse

A persona che mai tornasse al mondo,

Questa fiamma staria senza piu scosse.

Ma perciocche giammai di questo fondo

Non torno vivo alcun, s’i’odo il vero,

Senza tema d’infamia ti rispondo.

LET us go then, you and I,

When the evening is spread out against the sky

Like a patient etherised upon a table;

Let us go, through certain half-deserted streets,

The muttering retreats

Of restless nights in one-night cheap hotels

And sawdust restaurants with oyster-shells:

Streets that follow like a tedious argument

Of insidious intent

To lead you to an overwhelming question

Oh, do not ask, “What is it?”

Let us go and make our visit.

In the room the women come and go

Talking of Michelangelo.

The yellow fog that rubs its back upon the window-panes,

The yellow smoke that rubs its muzzle on the window-panes

Licked its tongue into the corners of the evening,

Lingered upon the pools that stand in drains,

Let fall upon its back the soot that falls from chimneys,

Slipped by the terrace, made a sudden leap,

And seeing that it was a soft October night,

Curled once about the house, and fell asleep.

And indeed there will be time

For the yellow smoke that slides along the street,

Rubbing its back upon the window-panes;

There will be time, there will be time

To prepare a face to meet the faces that you meet;

There will be time to murder and create,

And time for all the works and days of hands

That lift and drop a question on your plate;

Time for you and time for me,

And time yet for a hundred indecisions,

And for a hundred visions and revisions,

Before the taking of a toast and tea.

In the room the women come and go

Talking of Michelangelo.

And indeed there will be time

To wonder, “Do I dare?” and, “Do I dare?”

Time to turn back and descend the stair,

With a bald spot in the middle of my hair —

[They will say: “How his hair is growing thin!”]

My morning coat, my collar mounting firmly to the chin,

My necktie rich and modest, but asserted by a simple pin —

[They will say: “But how his arms and legs are thin!”]

Do I dare

Disturb the universe?

In a minute there is time

For decisions and revisions which a minute will reverse.

For I have known them all already, known them all: —

Have known the evenings, mornings, afternoons,

I have measured out my life with coffee spoons;

I know the voices dying with a dying fall

Beneath the music from a farther room.

So how should I presume?

And I have known the eyes already, known them all —

The eyes that fix you in a formulated phrase,

And when I am formulated, sprawling on a pin,

When I am pinned and wriggling on the wall,

Then how should I begin

To spit out all the butt-ends of my days and ways?

And how should I presume?

And I have known the arms already, known them all —

Arms that are braceleted and white and bare

[But in the lamplight, downed with light brown hair!]

It is perfume from a dress 65

That makes me so digress?

Arms that lie along a table, or wrap about a shawl.

And should I then presume?

And how should I begin?

. . . . .

Shall I say, I have gone at dusk through narrow streets

And watched the smoke that rises from the pipes

Of lonely men in shirt-sleeves, leaning out of windows?…

I should have been a pair of ragged claws

Scuttling across the floors of silent seas.

. . . . .

And the afternoon, the evening, sleeps so peacefully!

Smoothed by long fingers,

Asleep … tired … or it malingers,

Stretched on the floor, here beside you and me.

Should I, after tea and cakes and ices,

Have the strength to force the moment to its crisis?

But though I have wept and fasted, wept and prayed,

Though I have seen my head [grown slightly bald] brought in upon a platter,

I am no prophet — and here’s no great matter;

I have seen the moment of my greatness flicker,

And I have seen the eternal Footman hold my coat, and snicker,

And in short, I was afraid.

And would it have been worth it, after all,

After the cups, the marmalade, the tea,

Among the porcelain, among some talk of you and me,

Would it have been worth while,

To have bitten off the matter with a smile,

To have squeezed the universe into a ball

To roll it toward some overwhelming question,

To say: “I am Lazarus, come from the dead,

Come back to tell you all, I shall tell you all” —

If one, settling a pillow by her head,

Should say: “That is not what I meant at all.

That is not it, at all.”

And would it have been worth it, after all,

Would it have been worth while,

After the sunsets and the dooryards and the sprinkled streets,

After the novels, after the teacups, after the skirts that trail along the floor —

And this, and so much more? —

It is impossible to say just what I mean!

But as if a magic lantern threw the nerves in patterns on a screen:

Would it have been worth while

If one, settling a pillow or throwing off a shawl,

And turning toward the window, should say:

“That is not it at all,

That is not what I meant, at all.”

. . . . .

No! I am not Prince Hamlet, nor was meant to be;

Am an attendant lord, one that will do

To swell a progress, start a scene or two,

Advise the prince; no doubt, an easy tool,

Deferential, glad to be of use,

Politic, cautious, and meticulous;

Full of high sentence, but a bit obtuse;

At times, indeed, almost ridiculous —

Almost, at times, the Fool.

I grow old … I grow old …

I shall wear the bottoms of my trousers rolled.

Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach?

I shall wear white flannel trousers, and walk upon the beach.

I have heard the mermaids singing, each to each.

I do not think that they will sing to me.

I have seen them riding seaward on the waves

Combing the white hair of the waves blown back

When the wind blows the water white and black.

We have lingered in the chambers of the sea

By sea-girls wreathed with seaweed red and brown

Till human voices wake us, and we drown.

— –

Il canto d’amore di J. Alfred Prufrock

S’io credesse che mia risposta fosse

A persona che mai tornasse al mondo,

Questa fiamma staria senza più scosse.

Ma perciocché giammai di questa fondo

Non tornò vivo alcun, s’i’ odo il vero,

Senza tema d’infamia ti rispondo.

Allora andiamo, tu ed io,

Quando la sera si stende contro il cielo

Come un paziente eterizzato disteso su una tavola;

Andiamo, per certe strade semideserte,

Mormoranti ricoveri

Di notti senza riposo in alberghi di passo a poco prezzo

E ristoranti pieni di segatura e gusci d’ostriche;

Strade che si succedono come un tedioso argomento

Con l’insidioso proposito

Di condurti a domande che opprimono…

Oh, non chiedere « Cosa? »

Andiamo a fare la nostra visita.

Nella stanza le donne vanno e vengono

Parlando di Michelangelo.

La nebbia gialla che strofina la schiena contro i vetri,

Il fumo giallo che strofina il suo muso contro i vetri

Lambì con la sua lingua gli angoli della sera,

Indugiò sulle pozze stagnanti negli scoli,

Lasciò che gli cadesse sulla schiena la fuliggine che cade dai camini,

Scivolò sul terrazzo, spiccò un balzo improvviso,

E vedendo che era una soffice sera d’ottobre

S’arricciolò attorno alla casa, e si assopì.

E di sicuro ci sarà tempo

Per il fumo giallo che scivola lungo la strada

Strofinando la schiena contro i vetri;

Ci sarà tempo, ci sarà tempo

Per prepararti una faccia per incontrare le facce che incontri;

Ci sarà tempo per uccidere e creare,

E tempo per tutte le opere e i giorni delle mani

Che sollevano e lasciano cadere una domanda sul tuo piatto;

Tempo per te e tempo per me,

E tempo anche per cento indecisioni,

E per cento visioni e revisioni,

Prima di prendere un tè col pane abbrustolito

Nella stanza le donne vanno e vengono

Parlando di Michelangelo.

E di sicuro ci sarà tempo

Di chiedere, « Posso osare? » e, « Posso osare? »

Tempo di volgere il capo e scendere la scala,

Con una zona calva in mezzo ai miei capelli -

(Diranno: « Come diventano radi i suoi capelli! »)

Con il mio abito per la mattina, con il colletto solido che arriva fino al mento,

Con la cravatta ricca e modesta, ma asseríta da un semplice spillo -

(Diranno: « Come gli son diventate sottili le gambe e le braccia! »)

Oserò

Turbare l’universo?

In un attimo solo c’è tempo

Per decisioni e revisioni che un attimo solo invertirà

Perché già tutte le ho conosciute, conosciute tutte: -

Ho conosciuto le sere, le mattine, i pomeriggi,

Ho misurato la mia vita con cucchiaini da caffè;

Conosco le voci che muoiono con un morente declino

Sotto la musica giunta da una stanza più lontana.

Così, come potrei rischiare?

E ho conosciuto tutti gli occhi, conosciuti tutti -

Gli occhi che ti fissano in una frase formulata,

E quando sono formulato, appuntato a uno spillo,

Quando sono trafitto da uno spillo e mi dibatto sul muro

Come potrei allora cominciare

A sputar fuori tutti i mozziconi dei miei giorni e delle mie abitudini? .

Come potrei rischiare?

E ho già conosciuto le braccia, conosciute tutte -

Le braccia ingioiellate e bianche e nude

(Ma alla luce di una lampada avvilite da una leggera peluria bruna!)

E’ il profumo che viene da un vestito

Che mi fa divagare a questo modo?

Braccia appoggiate a un tavolo, o avvolte in uno scialle.

Potrei rischiare, allora?-

Come potrei cominciare?

. . . . . . . . . . . .

Direi, ho camminato al crepuscolo per strade strette

Ed ho osservato il fumo che sale dalle pipe

D’uomini solitari in maniche di camicia affacciati alle finestre?…

Avrei potuto essere un paio di ruvidi artigli

Che corrono sul fondo di mari silenziosi

. . . . . . . . . . . . .

E il pomeriggio, la sera, dorme così tranquillamente!

Lisciata da lunghe dita,

Addormentata… stanca… o gioca a fare la malata,

Sdraiata sul pavimento, qui fra te e me.

Potrei, dopo il tè e le paste e, i gelati,

Aver la forza di forzare il momento alla sua crisi?

Ma sebbene abbia pianto e digiunato, pianto e pregato,

Sebbene abbia visto il mio capo (che comincia un po’ a perdere i capelli)

Portato su un vassoio,

lo non sono un profeta — e non ha molta importanza;

Ho visto vacillare il momento della mia grandezza,

E ho visto l’eterno Lacchè reggere il mio soprabito ghignando,

E a farla breve, ne ho avuto paura.

E ne sarebbe valsa la pena, dopo tutto,

Dopo le tazze, la marmellata e il tè,

E fra la porcellana e qualche chiacchiera

Fra te e me, ne sarebbe valsa la pena

D’affrontare il problema sorridendo,

Di comprimere tutto l’universo in una palla

E di farlo rotolare verso una domanda che opprime,

Di dire: « lo sono Lazzaro, vengo dal regno dei morti,

Torno per dirvi tutto, vi dirò tutto » -

Se una, mettendole un cuscino accanto al capo,

Dicesse: « Non è per niente questo che volevo dire.

Non è questo, per niente. »

E ne sarebbe valsa la pena, dopo tutto,

Ne sarebbe valsa la pena,

Dopo i tramonti e i cortili e le strade spruzzate di pioggia,

Dopo i romanzi, dopo le tazze da tè, dopo le gonne strascicate sul pavimento

E questo, e tante altre cose? -

E’ impossibile dire ciò che intendo!

Ma come se una lanterna magica proiettasse il disegno dei nervi su uno schermo:

Ne sarebbe valsa la pena

Se una, accomodandosi un cuscino o togliendosi uno scialle,

E volgendosi verso la finestra, dicesse:

« Non è per niente questo,

Non è per niente questo che volevo dire. »

. . . . . . . . . . .

No! lo non sono il Principe Amleto, né ero destinato ad esserlo;

Io sono un cortigiano, sono uno

Utile forse a ingrossare un corteo, a dar l’avvio a una scena o due,

Ad avvisare il principe; uno strumento facile, di certo,

Deferente, felice di mostrarsi utile,

Prudente, cauto, meticoloso;

Pieno di nobili sentenze, ma un po’ ottuso;

Talvolta, in verità, quasi ridicolo -

E quasi, a volte, il Buffone.

Divento vecchio… divento vecchio…

Porterò i pantaloni arrotolati in fondo.

Dividerò i miei capelli sulla nuca? Avrò il coraggio di mangiare una pesca?

Porterò pantaloni di flanella bianca, e camminerò sulla spiaggia.

Ho udito le sirene cantare l’una all’altra.

Non credo che canteranno per me.

Le ho viste al largo cavalcare l’onde

Pettinare la candida chioma dell’onde risospinte:

Quando il vento rigonfia l’acqua bianca e nera.

Ci siamo troppo attardati nelle camere del mare

Con le figlie del mare incoronate d’alghe rosse e brune

Finché le voci umane ci svegliano, e anneghiamo.

MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers

LIBERO 23 settembre 2021

LIBERO 23 settembre 2021