Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 86

December 2, 2021

L’insostenibile leggerezza della della vecchiaia

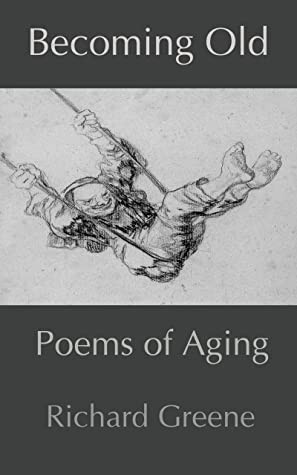

Goya — Old Man on a Swing, Bordeaux Album II,

Goya — Old Man on a Swing, Bordeaux Album II,(1824–28). Hispanic Society of America, New York by

Francisco de Goya (1746–1828), 1824.

Il Libro

Dedico questo post ai miei amici contemporanei, coetanei, conoscenti, amici e nemici, colleghi della mia generazione, del mio tempo, del secolo e del millennio passati. “Dinosauri”, ci chiamano quelli della Generazione Z. Su Facebook ce ne sono diversi, tutti sparsi nella Valle dei Sarrasti. L’immagine che vedete sulla copertina di questo libro del poeta americano Richard Greene è un quadro di Goya: un vecchio che allegramente svolazza su un’altalena alla stessa maniera di come fa Greene sulle ali della poesia della vecchiaia. Richard Greene è un poeta, o almeno lo è stato da quando smise di fare l’avvocato dopo una carriera di 38 anni nel campo della sviluppo internazionale. La sua poesia si distingue per un’ampia varietà di temi, accessibilità, lirismo e rifiuto di ogni forma di formalismo esistenziale. Lo si capisce da come affronta questo tema che mi coinvolge. Ho fatto la scelta di alcune delle sue poesie e ho scoperto di avere quasi tutte le caratteristiche che lui ha messo in versi. Il suo inglese è semplice, scorrevole e realistico. Leggendo l’indice dei titoli delle poesie mi sono accorto che tocca in maniera brillantemente ironica quella che possiamo chiamare la “insostenibile leggerezza della vecchiaia”. Ecco come presenta le sue poesie:

Mi vedo diventare vecchio

Il mio armadio è pieno di abiti che non indosso più.

Non ne ho più bisogno.

Ci sono giorni in cui resto in pigiama fino a mezzogiorno.

Immagino i miei eredi che un giorno guardano il mio guardaroba e chiedono: “Riesci a pensare a qualcuno che li può usare

o dovremmo darli alla Caritas?”

Oppure: “Vorresti questa cravatta come ricordo di papà?”

Mentre leggo i necrologi dei recenti defunti,

che ho iniziato a fare qualche anno fa,

Paragono la loro età alla mia.

Poi c’è l’artrite alle mani e ai piedi.

Mi fa male il piede sinistro quando cammino

e ho subìto una rottura in un tendine consumato dal tempo non molto tempo fa.

Ho più problemi a sollevare cose e spostarmi.

Non poter saltare più le pozzanghere

per paura del danno che potrei fare saltellando.

(Basta alzare i tacchi)

Cosa sarà il prossimo male,

la cataratta incipiente?

Il mio udito non è più quello di una volta.

Non credo di aver ancora bisogno di un apparecchio acustico,

anche se mia figlia non è d’accordo.

Oppure sarà qualcosa di imprevisto

come quel tendine sfortunato?

Mi vedo invecchiare,

eppure è come se stessi guardando invecchiare qualcun altro.

— —

Il biscotto

Una volta ero pasta

in attesa di essere modellato.

Poi sono stato cotto

e dopo umido e gommoso,

ma col tempo mi sono seccato,

e ora comincio a sgretolarmi.

— — -

Una teoria speciale della relatività

Mentre invecchio tutto sembra muoversi più velocemente.

Ci vogliono sempre

trecentosessantacinque giorni

alla Terra per fare il giro del sole,

ma un anno non sembra più lungo di una volta.

Domani è venerdì

ma sembra che lunedì fosse ieri.

È come se l’estate fosse finita da poche settimane

e già è quasi il giorno del Ringraziamento.

Il mio prossimo compleanno è proprio dietro l’angolo

ma sembra che l’ultimo sia stato solo pochi mesi fa.

I giorni passano come pagine sfogliate.

Presto arriverò alla fine del libro.

— —

Che cos’è un secolo?

La “receptionist” mi chiede la data di nascita.

“23 marzo 1931”, dico

e pensa a quanto deve sembrare remoto

alla giovane donna dietro la scrivania

in questo anno di nostro signore 2006.

Qualcuno nato un secolo prima di me

sarebbe arrivato alla presidenza Jackson,

il primo no di un padre fondatore o di un figlio,

prima dell’avvento della radio, della macchina, del

aereo, il grande edificio delle ferrovie,

la guerra che ha quasi diviso in due la nostra giovane nazione.

Alla mia età, quell’uomo è nato 100 anni prima di me

si sarebbe trovato in un modo meravigliosamente diverso

mondo da quello in cui è venuto,

il mondo moderno per tutti i suoi successivi cambiamenti.

Ma eccomi qui davanti a questa giovane donna

una rappresentante di un’era tre quarti di un

secolo passato e lei probabilmente non ci pensa.

Nel suo lavoro incontra ogni giorno settantenni.

Inoltre, i giovani sono raramente interessati

ai tempi dei genitori o dei nonni

finché non è troppo tardi.

— —

79° compleanno

Un altro anno

e avrò 80 anni,

otto decenni su questo pianeta,

pochi secondi per l’umanità,

nanosecondi per Gaia,

ma per i giovani

la mia infanzia

è storia.

— -

Uomo di medicina

Sono arrivato all’età delle medicine.

Ogni mattina preparo un bouquet

di varie dimensioni, forme, colori, consistenze,

lucidi.

Sei quello che mangi, dicono.

Immagino un uomo fatto di pillole e capsule

come una scultura composta da oggetti trovati

da qualche Picasso della farmacia.

Ricordo di aver visto i miei nonni,

e poi i miei genitori,

definire la loro gamma quotidiana di farmaci.

Non ci ho pensato molto all’epoca

ma ora so che definisce il vecchio,

e sono diventato uno di loro.

La maggior parte della mia vita è stata “loro”.

Uno non pensa a se stesso

come destinato ad essere vecchio

Del resto, non ci si crede del tutto

quando succede.

Vedo i segni

ma il loro significato mi sfugge.

Il mio corpo potrebbe essere vecchio,

ma non io.

— —

L’incredibile uomo rimpicciolito

Io.

La mia pelle sta diventando tutta rughe

come quella di un elefante.

Quando tengo il braccio ad una certa angolazione

sembrano increspature nella sabbia

perché mi sto restringendo dentro la mia pelle.

Diventare un omuncolo rugoso è ciò che sono.

II

Ho perso cinque centimetri.

Sono ancora un metro e settanta,

ma sono sulla buona strada per diventare un vecchietto,

qualcosa che non avevo mai immaginato nella mia giovinezza.

Se chiedessi ai giovani “Pensi che vivrai

per sempre?”

rispondevano “Certo che no. Che sciocca

domanda.”

Ma il fatto è che non possono immaginare che invecchieranno.

— —

Queste mani

Queste mani hanno mischiato le carte

da più di settant’anni.

Il movimento è sempre lo stesso

ma la pelle è più floscia,

pende più sciolta dalle ossa,

è macchiata.

Queste mani hanno preso a pugni e date percosse,

lisciato e accarezzato,

strofinato, solleticato, graffiato,

pantaloni puliti, pannolini allacciati,

nutrito bocche affamate,

affettato, tagliato a dadini, sbucciato e versato,

fatto animali ombra

ed ecco la chiesa ed ecco il campanile,

strumenti suonati,

scritto e dattiloscritto,

libri aperti, pagine girate,

afferrate, a coppa, appuntite,

piegate, gestuali,

salutava, faceva gesti osceni,

grilletti tirati, ferite tamponate,

hanno legato e slegato,

abbottonato, zippato

sbottonato, decompresso,

sganciato…

Anche questi piedi hanno cominciato a muoversi, ma solo

recentemente,

Le mani, tuttavia, vanno avanti alacremente, per quanto

sempre,

anche se ci sono cose che non fanno più.

— —

Loro e noi

I giovani non possono sapere

com’è invecchiare.

Com’è crescere, sì.

Essere adulti ha le sue attrazioni.

Ma essere vecchio

con la sua lentezza e infermità?

Eccita semplicemente l’impazienza.

Quindi per la maggior parte delle nostre vite i vecchi sono loro.

Poi un giorno siamo noi

e non riusciamo a capire

l’incapacità dei giovani

entrare in empatia.

— —

Alieni

Così compio il mio ottantesimo anno.

Mi sono unito alla nazione degli anziani.

Per la maggior parte dei miei anni

Non riuscivo a immaginare di essere vecchio.

Quelli che erano mi sembravano

come creature di un altro pianeta,

vecchi per tutta la vita.

Ma ora sono i giovani ad essere alieni

e li guardo con meraviglia

alla distorsione temporale in cui esistono.

— -

Per sempre giovani

Non mi sento vecchio nella mia pelle.[image error]

Le mie gambe non vacillano.

Le mie mani non tremano.

I miei occhi non lacrimano.

La mia mente non si smarrisce.

Mi sento al posto di guida

quassù nel mio cervello.

In effetti mi sento circa diciannove anni,

ancora dedito agli entusiasmi,

ricordando ancora gli errori.

December 1, 2021

“Oltre” una lettera stoica quotidiana …

La Stoa

La Stoa

Sono iscritto a diversi siti stoici e ricevo nella posta ogni giorno articoli e pensieri che aiutano ad affrontare le quotidiane difficoltà del vivere. Oggi è arrivata la lettera che segue e che ho liberamente tradotto. Ciò che manca a questi pensieri ineccepibili è la visione dell’ “oltre”…

La vita può essere bella. Raramente lo sono le sue origini e la sua fine. Nasciamo tra dolore e urla (e occasionalmente urina e feci). Moriamo quando il nostro corpo ci abbandona. Non importa quanto sia bella la tua vita, quanti soldi guadagni o quanto potere accumuli. Alla fine usciamo dal mondo con un lamento.

Come osservò il filosofo stoico del XVI secolo Blaise Pascal: “L’ultimo atto è sanguinoso, per quanto bello sia il resto dell’opera. Ti gettano terra sulla testa ed è finita per sempre”.

Cosa si dovrebbe capire da tutto questo? Che ogni cosa umana è senza senso? Che la morte dovrebbe essere temuta? Evitata a tutti i costi? Impossibile. Ciò che gli stoici ci consigliano è che dobbiamo imparare a trarre da queste meditazioni sulla nostra mortalità un senso per comprendere l’umiliante fragilità della nostra esistenza e, di conseguenza, rinnovare la nostra attenzione all’adesso.

La scena finale della vita è senza dubbio dolorosa. Dobbiamo cercare di rendere questo futuro spettacolo il meno penoso possibile. Marco Aurelio, in una sua memoria ebbe a scrivere che “siamo carne che marcisce in un sacco a tempo”. La data di scadenza si avvicina. Cosa c’è che ci preoccupa della morte allora? Sappiamo come finirà. La questione è risolta. Non sarà carino. Ma non possiamo farci nulla.

Stiamo semplicemente tornando all’inizio del ciclo, quello della Natura, della nostra nascita, un momento di cui non abbiamo alcun ricordo. Nessuno ricorda quel giorno, eppure eravamo noi a venire al mondo. La stessa cosa sarà quando ce ne andremo. Saremo noi ad andarcene, ma non ce ne ricorderemo.

Il grande poeta metafisico inglese John Donne seppe andare “oltre” quel momento con questa poesia:

Death, be not proud, though some have called thee

Mighty and dreadful, for thou art not so;

For those whom thou think’st thou dost overthrow,

Die not, poor Death, nor yet canst thou kill me.

From rest and sleep, which but thy pictures be,

Much pleasure; then from thee much more must flow,

And soonest our best men with thee do go,

Rest of their bones, and soul’s delivery.

Thou art slave to fate, chance, kings, and desperate men,

And dost with poison, war, and sickness dwell;

And poppy or charms can make us sleep as well

And better than thy stroke; why swell’st thou then?

One short sleep past, we wake eternally,

And death shall be no more; Death, thou shalt die.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

Morte, non essere fiera, sebbene alcuni ti abbiano chiamata

potente e terribile, perché tu non lo sei;

poiché coloro che tu pensi di sconfiggere,

non muoiono, povera morte, ne tu mi puoi uccidere.

Dal riposo e dal sonno, che non sono altro che tue immagini,

(viene tratto) molto piacere, quindi da te un piacere molto maggiore si deve trarre,

e più in fretta i nostri miglior uomini se ne vanno con te,

riposo per le loro ossa e liberazione dell’anima.

Tu sei schiava del destino, del caso, dei re, e degli uomini disperati,

e convivi con il veleno, la guerra e la malattia,

e il papavero o gli incantesimi ci fanno dormire altrettanto

e meglio del tuo colpo; allora perché ti gonfi?

Dopo un breve sonno, ci svegliamo per l’eternità,

e la morte non esisterà più; Morte, tu morirai.

November 28, 2021

In attesa dell’Apocalisse …

“È successo qualcosa? disse l’uomo affacciandosi dalla finestra al terzo piano. No, niente. Stia tranquillo, sembra che sia scoppiata la fine del mondo.”

Questa fulmimante vignetta dell’indimenticabile Achille Campanile mi sembra possa fare da apertura per questo post che mi accingo a scrivere mentre fuori infuria da diversi giorni qualcosa che si avvicina al diluvio universale.

Variante omicron, diluvio universale, elezione del presidente e quel che resta dei giorni, la fine del mondo, credo ci siamo vicini. Ma di quale catastrofe siamo destinati a finire? Basta la parola. L’ho detta: “Catastrofe”. Proprio il titolo di un libro di cui ho letto l’anteprima. Potete leggerla qui al link nella mia biblioteca digitale che aggiorno di continuo, assecondando le mie letture ed i miei interessi.

Lezioni di storia che nessuno segue o legge. Le idee non mancano mai, a dire il vero. Con Internet e con i social è diventato davvero difficile trovare qualche ignorante dichiarato con il quale conversare, disposto non dico a leggerti (nessuno legge, ormai, troppo impegnativo!), quanto meno ad ascoltarti.

Lo sappiamo tutti che l’aria diventa sempre più irrespirabile, per questa ragione ci hanno confermato che anche se non siamo necessariamente “gretini”, dobbiamo indossare sempre la mascherina. Anche al chiuso, per ovvie e maggiori ragioni, specialmente quando siamo in seduta su quel “trono comune” sul quale tutti siamo costretti a sedere quando ne abbiamo i bisogni.

Se c’è l’inquinamento, c’è anche il virus e quindi dobbiamo non solo difenderci ma anche non attaccare. Che dire poi di un’altra idea che è apparsa oggi sulle pagine di un autorevole quotidiano inglese che, visto il casino pandemico che c’è a livello globale, con problemi simili in tutto il pianeta, ci sarebbe bisogno di un governo mondiale.

Bellissima questa idea, ma ben poco originale. Basta leggere la Bibbia, l’Antico Testamento, per poi concludere la lettura con la chiusura del Nuovo Testamento: l’Apocalisse. Le sfide di oggi trascendono i confini. La storia può mostrarci come cooperare? I problemi globali richiedono risposte globali. E abbiamo molti problemi globali.

È necessaria un’unica autorità unificata, un governo mondiale, per risolverli? È fattibile? Piuttosto dipende da cosa intendiamo con la frase. Un imperatore con un unico impero? Una qualche forma di governo federale democratico del mondo?

In uno scenario globale come quello in cui stiamo vivendo non ci siano lockdown, green pass e vaccini che tengano, che sembra, almeno finora, possano salvarci e farci ritornare a vivere come prima. In questo scenario catastrofico è consigliabile prima la visione di una serie di documentari di National Geographic.

Si intitola Doomsday Preppers (cioè, letteralmente, coloro che dedicano la loro vita a prepararsi per il giorno del giudizio), dove viene fornito ai telespettatori il menù completo di ogni possibile fine del mondo: una tempesta solare con contorno di totale blackout tecnologico, esplosioni nucleari, terremoti devastanti o supereruzioni vulcaniche con relativi equipaggiamenti, addestramenti e impressionanti armamenti.

Tra tutti gli scenari contemplati, i preparatori apocalittici sembrano tuttavia essersi dimenticati della possibile quanto inarrestabile ascesa di un’intelligenza artificiale dedicata alla distruzione degli esseri umani per il controllo del pianeta. Cosa succederebbe in questo caso?

La risposta per fortuna c’è ed è stata scritta in un breve e formidabile racconto minimalista che mi affascina sempre più ogni volta che lo rileggo: “La risposta” di Fredric Brown. Lo trovate in questo numero della famosa rivista Urania.

Un gruppo di scienziati, dopo aver ultimato le saldature necessarie a collegare i computer di tutti i pianeti abitati dell’universo, decide di porre al supercomputer la domanda delle domande, quella a cui nessun singolo computer aveva mai potuto rispondere prima. Ma non voglio dirvi qual’era questa domanda. Leggete voi stessi la breve storia e poi capirete dove stiamo andando:

“Con gesti lenti e solenni, Dwar Ev procedette alla saldatura, in oro, degli ultimi due fili. Gli occhi di venti telecamere erano fissi su di lui e le onde subeteriche portarono da un angolo all’altro dell’universo venti diverse immagini della cerimonia. Si rialzò, con un cenno del capo a Dwar Reyn, e s’accostò alla leva dell’interruttore generale: la leva che avrebbe collegato, in un colpo solo, tutti i giganteschi computer elettronici, di tutti i pianeti abitati dell’universo, novantasei miliardi di pianeti, formando il supercircuito da cui sarebbe uscito il supercomputer, un’unica macchina cibernetica racchiudente tutto il sapere di tutte le galassie.

Dwar Reyn rivolse un breve discorso a tutti gli innumerevoli miliardi di spettatori. Poi, dopo un attimo di silenzio, disse: “Tutto è pronto, Dwar Ev.” Dwar Ev abbassò la leva. Si udì un formidabile ronzio che concentrava tutta la potenza, tutta l’energia di novantasei miliardi di pianeti. Grappoli di luci multicolori lampeggiarono sull’immenso quadro, poi, una dopo l’altra, si attenuarono.

Dwar Ev fece un passo indietro e trasse un profondo respiro. “L’onore di porre la prima domanda spetta a te, Dwar Reyn.” “Grazie” disse Dwar Reyn. “Sarà una domanda a cui nessuna macchina cibernetica ha potuto, da sola, rispondere”. Tornò a voltarsi verso la macchina.

“C’è, Dio?” L’immensa voce rispose senza esitazione, senza il minimo crepitio di valvole o condensatori. “Sì: adesso, Dio c’è.” Il terrore sconvolse la faccia di Dwar Ev, che si slanciò verso il quadro comando. Un fulmine sceso dal cielo senza nubi lo incenerì, e fuse la leva inchiodandola per sempre al suo posto.

«L’immensa voce rispose senza esitazione, senza il minimo crepitìo di valvole o condensatori. Sì: adesso, Dio c’è». Ecco, tra il serio e il faceto, vi ho descritto la situazione in cui ci troviamo. Achille Campanile aveva intuito tutto. L’amico del terzo piano ora sapeva cosa stava stava succedendo. Niente di che: soltanto la fine del mondo. Ridete, se potete e, tranquillamente, aspettate l’Apocalisse.

[image error]November 27, 2021

“Se dormiamo, sogniamo. Se non dormiamo e non sogniamo, vuol dire che siamo morti.”

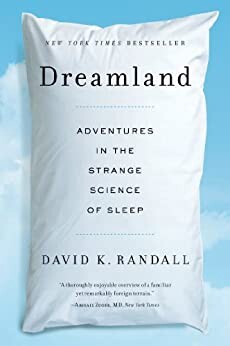

Il Libro

Il Libro

Essere o non essere, questo è il problema.

Se sia più nobile sopportare

le percosse e le ingiurie di una sorte atroce,

oppure prendere le armi contro un mare di guai

e, combattendo, annientarli.

Morire, dormire.

Niente altro.

E dire che col sonno mettiamo fine

al dolore del cuore e ai mille colpi

che la natura della carne ha ereditato

È un epilogo da desiderarsi devotamente.

Morire, dormire.

Dormire, forse sognare: ah, c’è l’ostacolo,

perché in quel sogno di morte

il pensiero dei sogni che possano venire,

quando ci saremo staccati dal tumulto della vita,

ci rende esistanti.

Altrimenti chi sopporterebbe le frustate e lo scherno del tempo

le ingiurie degli oppressori, le insolenze …

Quando William Shakespeare fece dire queste famose parole ad Amleto, sapeva benissimo di cosa parlava. Le parole chiave sono quelle del mondo del sonno: dormire, sognare, morire. Qui non ci interessa la vicenda in cui il Principe di Danimarca è coinvolto, ci interessano le tre parole che abbiamo isolato dal famoso monologo. Se dormiamo, sogniamo, se non dormiamo e non sogniamo vuol dire che siamo morti. Da qui non si scappa. Trascorriamo un terzo della nostra vita a dormire.

Se non dormiamo a sufficienza, oppure se soffriamo di disturbi legati al sonno, dobbiamo provvedere. Solo di recente la scienza ha cominciato a dare importanza allo studio del sonno, ritenendolo una condizione statica durante la quale il cervello non farebbe nulla di interessante. Ma le cose sono cambiate da quando negli anni cinquanta venne scoperto il fattore REM, vale a dire il “movimento rapido degli occhi” che avviene durante una fase del sonno, una fase accompagnata, tra altre cose, anche dai sogni. Questo periodo di incoscienza è più interessante di quanto si possa immaginare.

In questo libro il giornalista scientifico David K. Randall esplora questo mondo tanto misterioso che non a caso il Bardo inglese lo collega alla morte. Lo stesso Randall se n’è interessato dopo di essere stato personalmente coinvolto in una esperienza legata al sonno: quando si accorse di essersi ferito perché … sonnambulo. Il dottore al quale si rivolse non seppe dargli un aiuto utile su queste brutte sorprese durante il suo vagare notturno. Per questa ragione pensò bene di scriverci sopra un libro dopo di avere esplorato a fondo la realtà del sonno.

Diviso in 13 capitoli, con una introduzione ed una conclusione, Randall esamina i punti fondamentali dello stato REM e i cinque stadi del ciclo del sonno insieme a quelli che sono i benefici del sonno e i pericoli della sua privazione. Si scopre così che il sonno influisce sui muscoli, sulla formazione della memoria a lungo termine, sull’acquisizione delle abilità dell’individuo, sulla soluzione di problemi, sul controllo emotivo del soggetto che dorme e sulla creatività. Ne scaturisce che il sogno ha un ruolo molto importante in ognuna di queste attività del sonno e si conferma così la teoria di Freud il quale affermò che i sogni non sono altro che un’appagante manifestazione del subconscio.

Il nostro orologio circadiano regola il sonno. Molte nostre attività quotidiane diurne vanno in conflitto con questo schema naturale. Esse entrano in conflitto non solo con il sonno, ma anche con le stesse attività di quando siamo svegli. Fortunatamente molte organizzazioni di lavoro stanno adattando i loro cicli lavorativi a questi bisogni umani in modo da ridurre la fatica e gli stress. Sono specialmente i disordini del sonno a causare problemi quali l’apnea, il sonnambulismo con i relativi crimini ad esso connessi. Sono sorti anche diversi modi per migliorare la qualità del sonno quali ad esempio esercizi fisici, dieta, temperatura della stanza da letto, esercizi di respirazione ecc.

Ne abbiamo fatta di strada da quando gli antichi Greci ritenevano che il sonno arrivasse dopo che il cervello si fosse riempito di sangue e ci si risvegliava dopo quando lo stesso sangue ne fosse uscito. I filosofi del diciannovesimo secolo ritenevano che il cervello potesse andare a dormire soltanto se svuotato da pensieri ambiziosi e stimolanti. David K. Randall studia in profondità i vari modi di dormire, i fenomeni ad esso connessi, come il russare e il sognare, oltre al sonnambulismo di cui già si è detto e che ha provocato la sua scrittura del libro.

L’autore non manca di mettere in forte evidenza il fatto che, con i ritmi del tutto nuovi e diversi da quelli del passato, il sonno degli uomini nella sua sostanziale qualità, è del tutto diversa. E’ evidente che il sonno degli antichi è molto diverso da quello di noi moderni per la semplice ragione che diverso è il nostro modo di vivere e di pensare oggi.

Se abbiamo bisogno di dormire di più e meglio a causa dei ritmi esistenziali moderni, paradossalmente dobbiamo escogitare sistemi migliori per favorire la qualità del sonno. Se un tempo si poteva riposare su un semplice letto di paglia, oggi abbiamo la possibilità di una vasta scelta di letti, materassi e quant’altro possa facilitare il dormire. Resta la necessità assoluta di dormire e di sognare, facendo seguire ai due momenti un felice risveglio terreno che ci tenga lontani dal momento finale quando ci sveglieremo definitivamente da questo sogno che è la vita.

“Ne L’interpretazione dei sogni, [Sigmund Freud] sosteneva che, lungi dall’essere eventi casuali, i sogni erano pieni di significati nascosti che erano proiezioni delle speranze e dei desideri segreti del sognatore. In effetti, Freud identificò il subconscio, un regno del pensiero al di là il controllo della mente che colora i nostri desideri e le nostre intenzioni. Ogni notte, quando una persona si addormentava, diceva Freud, la mente nascondeva questi pensieri in simboli che potevano essere scoperti e interpretati con l’aiuto di un terapeuta. Senza sogni, le nostre preoccupazioni inconsce sarebbero così travolgente che pochi di noi potrebbero funzionare. …

“Forse ingiustamente, le teorie di Freud si ridussero presto alla visione che tutto in un sogno aveva un significato sessuale che rifletteva e scopriva gli impulsi a lungo repressi dall’infanzia. Una revisione della letteratura freudiana ha scoperto che entro la metà del ventesimo secolo, gli analisti avevano identificato 102 sostituti del pene nei sogni e novantacinque simboli per la vagina. Anche gli opposti — volare e cadere — erano chiamati simboli per il sesso. I freudiani hanno indicato cinquantacinque immagini per l’atto stesso del sesso, venticinque icone di masturbazione, tredici seni e dodici simboli per la castrazione. …

“[Nella metà del ventesimo secolo], la ricerca sui sogni [è diventata] stagnante fino a quando un professore di psicologia alla Case Western Reserve University di Cleveland di nome Calvin Hall ha deciso di catalogare ciò che la gente sogna. Hall ha trascorso più di trent’anni a raccogliere resoconti sui sogni da tutti coloro che li avrebbe condivisi. Al momento della sua morte nel 1985, Hall aveva sinossi di più di cinquantamila sogni di persone di tutte le età e nazionalità. Da questo ampio database, ha creato un sistema di codifica che essenzialmente trattava ogni sogno come se fosse un breve storia. Ha registrato, tra le altre cose, l’ambientazione del sogno, il suo numero di personaggi e i loro sessi, qualsiasi dialogo e se ciò che è accaduto nel sogno è stato piacevole o spaventoso. Ha anche annotato le basi su ogni sognatore, come l’età, genere e dove viveva la persona.

“Hall ha introdotto il mondo dell’interpretazione dei sogni nel mondo dei dati. Ha esaminato attentamente la sua collezione di sogni, portando numeri e rigore statistico in un campo che era stato diviso in due estremi. Ha testato quale fosse il risultato più probabile, ad esempio, del sogno. sul lavoro. Il sognatore sarebbe felice? Arrabbiato? E la storia si avvicinerebbe alla realtà o le persone nel sogno si comporteranno in modo strano e fuori dal personaggio? Se ci fossero esiti prevedibili, allora forse i sogni seguivano un qualche tipo di schema. Forse anche importava.

“La conclusione di Hall era l’opposto di quella di Freud: lungi dall’essere piena di simboli nascosti, la maggior parte dei sogni era straordinariamente semplice e prevedibile. Le trame dei sogni erano abbastanza coerenti che, solo conoscendo il cast dei personaggi in un sogno, Hall poteva prevedere cosa sarebbe successo con precisione sorprendente.Un sogno con un uomo che il sognatore non conosce nella vita reale, ad esempio, comporta quasi sempre una trama in cui lo sconosciuto è aggressivo.Gli adulti tendono a sognare altre persone che conoscono, mentre i bambini di solito sognano animali . Circa tre personaggi su quattro nel sogno di un uomo saranno altri uomini, mentre le donne tendono a incontrare un numero uguale di maschi e femmine. La maggior parte dei sogni si svolge nelle case o negli uffici dei sognatori e, se devono andare da qualche parte, guidano la macchina o vanno a piedi e non sorprende che gli studenti universitari sognino il sesso più spesso degli adulti di mezza età.

“La ricerca di Hall ha sgonfiato l’idea che i sogni siano surreali. La trama potrebbe non seguire alcun ordine logico e i personaggi potrebbero avere strane richieste, ma il mondo dei sogni non è così lontano dalla realtà. Ancora più importante, i sogni tendono ad essere spiacevoli. Hall ha scoperto che il sogno medio è pieno di personaggi aggressivi , cattivo o violento. Dreamland, insomma, suona molto come i peggiori giorni delle scuole medie. …

“[Ma il disaccordo rimane sullo scopo dei sogni. In una teoria], Ernest Hartmann, professore alla Tufts University School of Medicine, … vede i sogni come una forma di terapia notturna incorporata. Nei sogni, dice, la mente prende ciò che è nuovo o fastidioso e lo fonde in ciò che il cervello già conosce, facendo sembrare le nuove informazioni meno nuove o minacciose. …

Hartmann sostiene che la vita dell’uomo primitivo era piena di quel tipo di traumi — guardare gli amici incornati dagli animali con acuti zanne o cadere attraverso buchi nel ghiaccio e annegare, solo per darti due possibilità — che poche persone sperimentano oggi. Coloro che sono stati in grado di ritrovare il proprio equilibrio emotivo dopo aver vissuto un evento traumatico avevano maggiori probabilità di sopravvivere nel lungo periodo rispetto a quelli che si soffermava sul negativo.”[image error]

November 24, 2021

La pandemia di Francesco Petrarca. Alla fine di novembre del 1347…

Il saggio

Il saggio

Portrait by Altichiero da Verona of Francesco Petrarch, from a 1379 copy of the latter’s De viris illustribus”

Portrait by Altichiero da Verona of Francesco Petrarch, from a 1379 copy of the latter’s De viris illustribus”Cosa ricorderemo di quest’anno di COVID-19 e come lo ricorderemo? Nel 1374, durante l’ultimo anno di una vita lunga e interessante, l’umanista e poeta italiano Francesco Petrarca osservò che la sua società aveva vissuto con “questa peste, senza eguali in tutti i secoli”, per oltre venticinque anni. La sua fortuna e la sfortuna fu quella di sopravvivere a tanti amici e familiari che erano morti prima di lui, molti dei quali a causa di questa malattia devastante.

Una delle voci più eloquenti del suo tempo, Petrarca parlò a nome di un’intera generazione di sopravvissuti alla peste, in seguito alla pandemia del 1346–53 e al suo periodico ritorno. Ha abilmente maneggiato la sua penna per esprimere il dolore collettivo della sua società nei modi più personali e significativi, riconoscendo l’effetto di così tanto dolore e perdita.

All’indomani dell’anno particolarmente devastante del 1348, quando la peste travolse la penisola italiana, il suo buon amico Giovanni Boccaccio nel suo Decamerone abbozzò un ritratto indelebile di giovani fiorentini in fuga dalla loro città appestati per aspettare la tempesta raccontando cento storie . Da parte sua, Petrarca ha documentato l’esperienza della peste per diversi decenni, sondando i suoi effetti mutevoli sulla sua psiche. La Peste Nera aveva affinato il suo senso della dolcezza e della fragilità della vita di fronte alla realtà endemica della malattia che si presentava in così tante forme diverse. Aveva grandi domande ed era alla ricerca di risposte.

“L’anno 1348 ci lasciò soli e indifesi”, dichiarava Petrarca proprio all’inizio delle sue Lettere Familiari, il suo grande progetto di condividere con gli amici versioni accuratamente selezionate della corrispondenza. Quale era il significato della vita dopo tanta morte, trasformato lui, come del resto chiunque, in meglio? L’amore e l’amicizia potrebbero sopravvivere alla peste? Le domande di Petrarca hanno permesso ai suoi lettori di esplorare come anche loro sentivano queste cose. Ha dato loro il permesso di esprimere tali sentimenti, anzi si è fatto carico, anche per le sue capacità letterarie, di articolare lo “zeitgeist”, il suo spirito del tempo.

Petrarca era notoriamente un vagabondo autoproclamato, raramente restava in un posto molto a lungo. Ha alternato periodi di isolamento autoimposto in campagna e immersione totale nella vita delle città, anche durante le peggiori epidemie. Questa mobilità lo ha reso un osservatore particolarmente unico di come la peste è diventata una pandemia.

Alla fine di novembre del 1347, un mese dopo che le navi genovesi portarono la peste a Messina, Petrarca era a Genova. La malattia si diffuse rapidamente per terra e per mare, attraverso ratti e pulci, sebbene all’epoca si credesse che fosse un prodotto della corruzione dell’aria. La consapevolezza di Petrarca del corso di questa pandemia emerge chiaramente in una lettera scritta da Verona il 7 aprile 1348, quando rifiutò l’invito di un parente fiorentino a tornare nella natia Toscana, citando “la peste di quest’anno che ha calpestato e ha distrutto il mondo intero, soprattutto lungo la costa”.

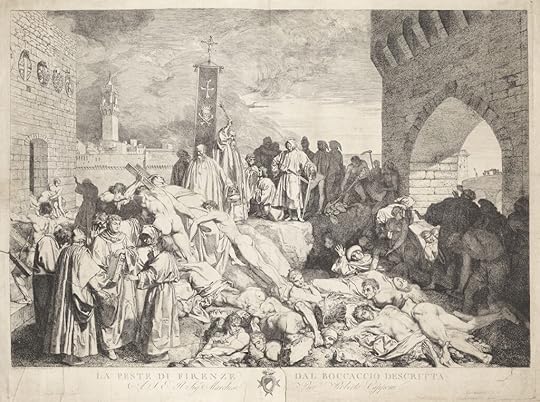

The Plague of Florence as Described by Boccaccio, an etching (ca. early 19th century) by Luigi Sabatelli of a plague-struck Florence in 1348, as described by Petrarch’s friend Giovanni Boccaccio (pictured with a book bearing his initials)

The Plague of Florence as Described by Boccaccio, an etching (ca. early 19th century) by Luigi Sabatelli of a plague-struck Florence in 1348, as described by Petrarch’s friend Giovanni Boccaccio (pictured with a book bearing his initials)Tornato alcuni giorni dopo a Parma, ancora zona indenne dalla peste, Petrarca apprese che il suo parente il poeta Franceschino degli Albizzi, di ritorno dalla Francia, era morto nel porto ligure di Savona. Petrarca maledisse il bilancio che “questo anno pestilenziale” esigeva. Capì che la peste si stava diffondendo, ma forse questa era la prima volta che l’escalation di mortalità colpiva vicino a casa. “Non avevo considerato la possibilità che stessi per morire”. La peste ora lo toccava personalmente.

Con il passare dell’anno, Petrarca si sentì sempre più circondato da paura, dolore e terrore. La morte arrivò improvvisamente e ripetutamente. A giugno, un amico che veniva a cena era morto al mattino, seguito dal resto della famiglia nel giro di pochi giorni. Nella poesia “A sè stesso”, cercò di esprimere la stranezza di questa esperienza. Petrarca immaginava un futuro in cui non avrebbe capito quanto fosse stato terribile vivere in “una città piena di funerali” e case vuote.

Petrarca parlò di ritirarsi dalle città infestate dalla peste con i suoi amici più intimi. Dopo che i banditi ne attaccarono due mentre viaggiavano dalla Francia in Italia, uccidendone uno, non se ne fece nulla. Forse i sopravvissuti riconobbero la follia di un piano idealistico che semplicemente non si adattava alle loro circostanze disperse. Nel luglio 1348, il più importante mecenate di Petrarca, il cardinale Giovanni Colonna, morì di peste, insieme a molti membri di questa illustre famiglia romana che serviva ad Avignone. Il poeta era ormai senza lavoro, più irrequieto e disarmato che mai.

Petrarca pianse profondamente l’“assenza di amici”. L’amicizia era la sua gioia e il suo dolore. Compensò questa perdita scrivendo lettere eloquenti ai vivi e rileggendo le sue predilette ai defunti, preparando le migliori per la pubblicazione. Nell’era della comunicazione quasi istantanea via e-mail, telefono e social media, è facile dimenticare quanto fosse importante la corrispondenza come tecnologia per colmare le distanze sociali. Le lettere, come dichiarò l’antico eroe romano di Petrarca Cicerone, rendevano presente l’assente.

L’azione della corrispondenza può anche, naturalmente, portare angoscia. Petrarca si preoccupava se gli amici fossero ancora vivi, se non rispondevano rapidamente. “Liberami al più presto da queste paure con una tua lettera”, Petrarca incoraggiò a scrivere uno dei suoi più cari amici, soprannominato Socrate (il monaco benedettino fiammingo e cantore Ludwig van Kempen). Nel settembre del 1348/9 si preoccupava della “contagiosità della peste ricorrente e dell’aria malsana” potrebbero. Potevano causare un’altra morte prematura. La comunicazione potrebbe non essere stata rapida, ma fu comunque efficace e, in definitiva, rassicurante.

Alla fine di questo terribile anno, Petrarca predisse che chiunque fosse scampato al primo assalto avrebbe dovuto prepararsi per la malvagità del ritorno della peste. Questa fu un’osservazione astuta e accurata. Durante l’anno successivo, Petrarca continuò a contare gli appestati e raccontare gli effetti cumulativi della quarantena e dello spopolamento. Scrisse una poesia per commemorare la tragica morte di Laura, una donna che aveva conosciuto e amato nel sud della Francia, solo per scoprire che la persona a cui aveva inviato la poesia, il poeta toscano Sannuccio del Bene, era morto di peste anche lui , facendo domandare a Petrarca se le sue parole portassero il contagio.

Ci voleva un altro sonetto. La scrittura, che inizialmente era stata incredibilmente dolorosa, iniziò a elevare il suo umore. La vita era diventata crudele e la morte implacabile ma lui compensava prendendo in mano la penna, l’unica arma utile che aveva oltre alla preghiera e quella che preferiva. Altri hanno consigliato la fuga e proposto misure temporanee di salute pubblica come la quarantena, ma Petrarca sembra essere convinto che avrebbe potuto reagire pensando e scrivendo, percorrendo la sua strada attraverso questa pandemia.

Ovunque andava, Petrarca osservava l’assenza di gente nelle città, i campi incolti nelle campagne, l’inquietudine di questo «mondo afflitto e quasi deserto».Nel marzo del 1349 si trovava a Padova. Stava cenando con il vescovo una sera quando arrivarono due monaci con notizie di un monastero francese appestato. Il priore era fuggito vergognosamente e tutti i trentacinque monaci rimasti erano morti tranne uno. Fu così che Petrarca scoprì che suo fratello minore Gherardo, ora celebrato per il suo coraggio e la sua sollecitudine, fu l’unico sopravvissuto a questo pestilenziale olocausto.

L’eremo di Méounes-lès-Montrieux, che Petrarca visitò nel 1347 e di cui scrisse nella sua opera “Sull’ozio religioso”, esiste ancora oggi. Scrisse subito a Gherardo per esprimere orgoglio fraterno nell’avere un eroe della peste in famiglia.

Nell’ottobre del 1350 Petrarca si trasferì a Firenze e fu qui che incontrò per la prima volta Boccaccio. Ormai la città non era più l’epicentro della pandemia, ma i suoi effetti erano ancora tangibili, come una ferita aperta, o più precisamente un bubbone trafitto ma ancora pustoloso, che non si era ancora rimarginato. Boccaccio era nel bel mezzo della stesura del Decameron. Sebbene non vi sia alcuna traccia dei due scrittori a discutere su come scrivere sulla peste, sappiamo che Boccaccio apprezzava molto la poesia e la prosa di Petrarca. Aveva copiato lunghi passaggi nei suoi taccuini in molti momenti diversi durante una lunga amicizia che durò fino alla loro morte a un anno di distanza . Fu la prima scrittura sulla peste di Petrarca che spinse Boccaccio a completare la sua interpretazione di come il 1348 divenne l’anno in cui il loro mondo cambiò.

Intorno al 1351, Petrarca iniziò a commemorare coloro che amava e perdeva iscrivendo i suoi ricordi di loro sulle pagine di un bene molto prezioso: la sua copia delle opere di Virgilio ornata da un bel frontespizio del pittore senese Simone Martini. Iniziò questa pratica di commemorazione registrando la morte, di tre anni prima, nel 1348, della sua amata Laura, oggetto di tante sue poesie.

Petrarca decise di usare ogni grammo della sua eloquenza per renderla eternamente presente nella sua poesia ma anche nel suo Virgilio. Sul risguardo ha scritto queste parole indimenticabili: “Ho deciso di scrivere il duro ricordo di questa dolorosa perdita, e l’ho fatto, suppongo, con una certa dolcezza amara, proprio nel luogo che tante volte passa davanti ai miei occhi” Non volle dimenticare il dolore bruciante di questo momento che risvegliò la sua anima e aguzzò la sua coscienza del passare del tempo.

Boccaccio era tra gli amici di Petrarca che si chiedevano se Laura fosse mai esistita al di fuori della sua immaginazione poetica, ma non mise mai in dubbio la determinazione di Petrarca aricordare quell’anno come un anno che cambiò tutto. (cont. qui al link publicdomainreview.org)

[image error]November 23, 2021

“Un mostro della natura”

24 novembre 1562: nasce Lope de Vega. Figura imponente della letteratura rinascimentale spagnola, fu un poeta e drammaturgo estremamente prolifico. Cervantes, autore di Don Chisciotte, definì Vega, il suo contemporaneo, un “mostro della natura”, che suona molto simile alla visione del diciassettesimo secolo di William Shakespeare come scrittore dotato di doni naturali piuttosto che uno la cui arte era stata studiata con cura. Ma Vega ha superato persino Shakespeare per la sua mole di lavoro. Shakespeare ha lasciato 154 sonetti; Vega ha scritto oltre 3.000. Shakespeare scrisse, o collaborò, circa quaranta commedie. Ma a Lope de Vega sono state attribuite circa 1.800 commedie (di cui 426 sopravvissute).

A LA NOCHE

Noche fabricadora de embelecos,

loca, imaginativa, quimerista,

que muestras al que en ti su bien conquista,

los montes llanos y los mares secos;

habitadora de cerebros huecos,

mecánica, filósofa, alquimista,

encubridora vil, lince sin vista,

espantadiza de tus mismos ecos;

la sombra, el miedo, el mal se te atribuya,

solícita, poeta, enferma, fría,

manos del bravo y pies del fugitivo.

Que vele o duerma, media vida es tuya;

si velo, te lo pago con el día,

y si duermo, no siento lo que vivo.

@@@@@@@@@@@@@@@

To Night

Night, you fabricator of deceptions,

insane, fantastic, and chimerical,

who show those who derive delight from you

the mountains flattened and the seas gone dry;

inhabitor of hollow, empty brains,

mechanic, alchemist, philosopher,

a vile concealer, lynx that cannot see,

you are of your own echoes terrified:

darkness, fear, and evil are your works,

cautious, poetess, infirm and cold,

with ruffian’s hands and feet of fugitive.

Whether I sleep or wake, half my life’s yours:

if I’m awake, I pay you the next day,

and if I sleep, I sense not what I live.

@@@@@@@@@@@@@@@@

Alla notte, fabbricatrice folle[image error]

di incanti immagini e chimere,

che mostri a chi in te il suo ben conquista

spianati i monti e asciutti i mari;

abitatrice di menti vuote,

meccanica, filosofa, alchimista,

vile nasconditrice, lince senza vista

dai tuoi stessi echi sgomenta;

l’ombra ti si assegni, e la paura e il male,

poetessa malata e fredda che richiedi

mano di ardito e piede di fuggiasco.

Ch’io vegli o dorma, mezza vita è tua;

se veglio, lo pago il dì che viene,

e se dormo, non sento ciò che vivo.

November 19, 2021

Come sfidare il virus dell’assurdo …

Lo sapevate che il 20 novembre, nel mondo, in tutto il mondo, tra le tante celebrazioni che si fanno, si celebra la giornata dell’assurdo ? Non ci credete? La celebrazione ha un calendario preciso per festeggiare la consapevolezza del fatto che l’assurdità fa parte della vita. Non so dire perchè hanno scelto proprio questa data. Io penso che ogni giorno faccia parte della consapevolezza che la nostra vita, se non tutta, almeno in gran parte, appartiene all’universo dell’assurdo, con tutta la sua “assurdità”.

Dal lat. “absurdus”, propr. «stonato», derivato di “surdus” «sordo», che è contrario alla ragione, all’evidenza, al buon senso, che è in sé stesso una contraddizione: un’affermazione, una tesi, una supposizione assurda. Queste sono pretese assurde; anche di cose o fatti reali, ma quasi incredibili per la loro stranezza o eccezionalità: è una situazione assurda. Per estensione, riferito a persona, un uomo assurdo, una donna assurda, un tipo assurdo, irragionevole, dal comportamento stravagante o fuori della norma. Una situazione assurda e via di queste assurdità.

Ognuno di noi ha un’idea della vita, di come vorrebbe viverla in tutte le sue pieghe possibili, ideali e reali, concrete ed astratte. La vita propria e quella degli altri si confrontano, si incrociano, spesso si scontrano oppure sono destinate a non incontrarsi mai. La famiglia, l’ambiente, le relazioni umane, quelle sociali, sono variabili universali che si materializzano in fatti concreti come la famiglia, le scuole, le biblioteche, gli uffici, i servizi, le fabbriche, gli ospedali.

Durante il viaggio terreno ognuno di noi aspira ad una vita migliore in termini di qualità, che non é però un prodotto di mercato. Sono ben altri i “prodotti” di cui l’uomo ha bisogno per vivere meglio. Spesso è merce non comune, non in vendita, anche se non costa nulla, e la si può trovare senza grandi sforzi. Basta volerlo. Preziosa, astratta e leggera, fatta di amore e di sentimenti, di pensieri ed illusioni.

Difficilmente gli esseri umani riescono a goderne, ma sono “prodotti” ai quali tutti anelano, si affaticano a cercare, lottano per difenderli se riescono ad averli. Molti li ignorano, perché hanno fatto altre scelte e così non sapranno mai cosa si sono persi. Eppure, esiste la possibilità di costruire “un’idea di vita” che possa conciliare il reale e l’ideale, la tradizione e la modernità, il nuovo e l’antico.

Sono convinto che l’uomo, per realizzare il suo sogno di un’idea di vita possibile, debba partire dalla conoscenza della tradizione, dalla difesa della memoria, dalla conservazione dei sentimenti che lo legano al suo passato. Questo è il senso di questo viaggio che diventa libro, un libro le cui pagine scriviamo ogni giorno vissuto in quel libro che è il libro della vita.

Hai mai guardato un pagliaccio e ti sei chiesto perché l’umanità ha creato una creatura così interessante ma terrificante? Hai mai guardato tutta l’arte nei musei e pensato a quanto tutto sembra assurdo? L’Absurdity Day è un giorno dedicato alla celebrazione dell’assurdo. Sia che tu voglia esaminare i movimenti artistici, scrivere poesie slam sgargianti che non hanno senso, o semplicemente vestirti con un costume divertente e parlare del deficit economico, allora questo è il giorno per diventare strano e pazzo e rendere la vita più interessante.

Il Movimento Assurdista iniziò nel secondo dopoguerra, quando la minaccia delle bombe nucleari della guerra fredda e le tragedie dei campi di concentramento nazisti. In connessione a filosofie come l’esistenzialismo e il nichilismo, gli assurdi credono che mentre potrebbe esserci un significato, non lo sapremo mai, e quindi esplora quell’ideologia attraverso la costruzione di un significato assurdo nelle cose. È iniziato con l’idea di Theatre in the Absurd, con artisti come Samuel Beckett e Jean Genet che creano opere d’arte teatrali che si espandono sull’assurdo.

Il Movimento dell’Assurdo è ancora attivo oggi e ci sono molte parti del mondo che hanno spettacoli teatrali ed espressioni artistiche che vanno di pari passo con queste idee. L’Absurdity Day è ormai un giorno per celebrare l’assurdo. Se non ti piacciono le discussioni filosofiche su idee e movimenti, allora questo è solo un giorno per essere sciocco e divertirti.

Absurdity Day è tutto incentrato sulla ricerca dell’umorismo nelle cose banali della vita e ti consente come individuo di creare opere d’arte o esibirti in un certo modo che sfida le norme di una società strutturata. Tuttavia, questo giorno non è suggerito come un modo per infrangere le regole, in particolare quelle che possono influenzare il tuo futuro. Si fa ancora attenzione, ma se hai intenzione di essere sciocco, fallo in un modo che possa essere divertente per tutte le persone coinvolte.

Allora, come si festeggia una festa dedicata all’assurdo? Vestiti con un vestito divertente e vai in giro e saluta le persone. Crea meme art astratte su Internet e condividile sul tuo forum preferito. Cucina cibi che non dovrebbero avere un buon sapore ma ti sorprendono con prelibatezze! Scrivi poesie facendo riferimento ai grandi artisti del passato mentre deridi il loro diritto ideologico.

Sopratutto, sfida il virus sul suo stesso campo: non essere assurdo!

[image error]November 18, 2021

Intelligente e/o Artificiale?

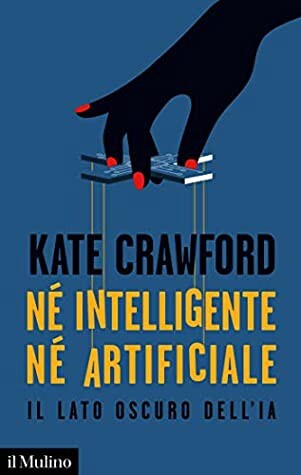

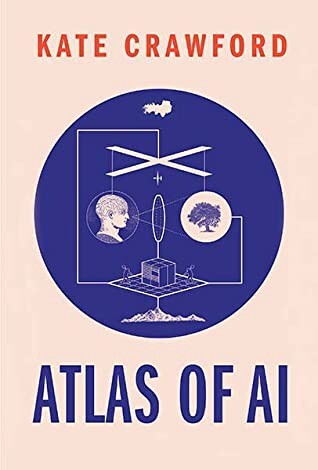

L’Edizione de Il Mulino

L’Edizione de Il Mulino

Tempo fa scrissi un post intitolato Parlare ai libri. Me ne sono ricordato leggendo questo libro di cui vedete le copertine qui di fianco, nell’edizione italiana e in quella originale inglese.

I libri, è vero, ci parlano, non tanto e non solo per quello che ci comunicano i loro autori, quanto per come ce lo comunicano e lo trasmettono a chi decide di leggerli.

L’edizione della Yale University Press

L’edizione della Yale University Press

L’autrice di questo libro inquadra il suo lavoro pluridecennale in un ambito molto moderno e frequentato, tanto importante quanto decisivo per la costruzione del miglior futuro possibile della civiltà umana.

I costi sono veramente alti in quanto sono in ballo non solo la nostra identità di esseri umani, intesa in termini di lavoro e di sopravvivenza, ma anche in termini di etica e di libertà.

Quando nel post che ho citato “parlavo ai libri” ricordo, oggi, con mia meraviglia, che lo facevo in maniera sia intelligente che artificiale. Parlavo cioè direttamente al cervello artificiale di Google. Lo posso fare ancora. Provate anche voi.

In quanto figlio di una famiglia di tipografi e stampatori postgutenberghiani, i miei ricordi erano (e ancora lo sono!) molto lunghi. Riandavo col pensiero a quando mio padre, con il compositore in una mano e il foglio sott’occhi con il testo da comporre accanto, (il famoso “originale”), “parlava” con il libro, lettera dopo lettera, parola dopo parola.

In poco più di una manciata di anni tutto è cambiato. L’intelligenza naturale si è trasformata in artificiale. Basta parlare ad un microfono, lettere e parole danno vita a quella che, allora, era chiamata la “forma” di lettere di piombo, sulla quale sarebbe passato il cilindro di caucciù imbevuto di inchiostro, dando vita alla pagina. Pagina dopo pagina, sarebbe nato il nuovo libro della scrittrice australiana Kate Crawford.

In inglese, in formato digitale, oggi arriva sui miei dispositivi, edito dalla Yale University Press, cartaceo tra le mani, nella elegante versione italiana de Il Mulino. Vi sembra poco?

In inglese si chiama: “Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence”, (Atlante dell’intelligenza artificiale: potere, politica e costi planetari dell’intelligenza artificiale), in italiano “Né intelligente né artificiale: Il lato oscuro dell’IA”.

L’ “Atlante” originario della Crawford si è trasformato in una categorica affermazione apodittica che non ammette discussioni. Ne sono testimoni le tre parole chiave che corredano il titolo: potere, politica, costi planetari.

Ci pensa l’editore italiano ad avvertire il povero lettore che si trova a leggere un libro di questo genere, chiuso in una “valle” quanto mai oscura: quella della Intelligenza Artificiale. Si satura così la vita politica e si impoverisce il pianeta.

L’intelligenza artificiale plasma la nostra comprensione di noi stessi e delle nostre società. Una rete planetaria spinge ad uno spostamento verso una governance non democratica, una maggiore disuguaglianza razziale, sia di genere che economica.

Basandosi su più di un decennio di ricerca, la Crawford rivela come l’IA sia una tecnologia di estrazione: dall’energia e dai minerali necessari per costruire e sostenere la sua infrastruttura, ai lavoratori sfruttati dietro i servizi “automatizzati”, ai dati che AI raccoglie e che noi stessi gli diamo volontariamente.

All’autrice non interessano codici ed algoritmi. Ci indica, invece, una prospettiva politica e pratica su ciò che diventa intelligenza artificiale. Sebbene i sistemi tecnici presentino una parvenza di obiettività, sono sempre sistemi di potere. Questo è un resoconto urgente di ciò che è in gioco poiché le aziende tecnologiche utilizzano l’intelligenza artificiale per rimodellare il mondo.

“La luce sta ormai svanendo e sul fondale del cielo si muovono nuvole color grigio acciaio. Il deserto appare argenteo, punteggiato di bianchi cespugli di salvia e affioramenti di tufo vulcanico che ricoprono quello che un tempo era il fondo di un grande mare interno. Dopo aver scattato una foto, torno al furgone per inziare l’ultimo viaggio della giornata verso la città di Marfa. E’ solo quando inizio ad allontanarmi che mi rendo conto di essere seguita. Due pickup Chevrolet neri autentici iniziano a tallonarmi in modo aggressivo a distanza ravvicinata. Mi fermo nella speranza che passino. Si fermano anche loro. Nessuno si muove. Dopo un’attesa di qualche minuto, riprendo lentamente a guidare. La loro sinistra scorta mi accompagna fino al limitare della valle sempre più buia.”

Il libro è composto di sei capitoli, preceduti da una introduzione con la chiusura di un epilogo, seguito da una “coda”. Una sterminata bibliografia documenta in maniera significativa la fatica, i contatti e le relazioni che l’autrice ha avuto nel suo lavoro.

Un libro indispensabile per chi voglia sapere quello che accadrà nel prossimo futuro che non è già più presente. Il brano che ho riportato qui sopra conclude la sua fatica trasmettendo al lettore l’atmosfera tesa e misteriosa come di un libro giallo di cui non sappiamo come finisce.

L’autrice sta per uscire da quella oscura “valle” che si chiama “Silicon Valley”. Lascia al lettore un messaggio che ha il sapore di un incubo. L’incubo del “potere” della IA sul futuro del pianeta. Resta l’interrogativo: ma la “Intelligenza Artificiale” è intelligente o artificiale?[image error]

November 15, 2021

Questa cosa della vita …

Il Libro

Il Libro

Questa cosa della vita: è meravigliosa. Siamo esseri senzienti. I predatori all’apice della catena alimentare.

Abbiamo una grande tecnologia, piaceri incredibili, nonché talenti e abilità che ci portano gioia e successo.

E indovina cosa? Moriremo ancora. Ognuno di noi. Questa è la cosa della vita. Per quanto meravigliosa sia la vita, nessuno di noi ne esce vivo. Siamo nati mortali. Nati fragili. Abbiamo avuto una diagnosi terminale sin dalla nascita.

Questo non dovrebbe sminuire il nostro senso di meraviglia e apprezzamento per la vita. Non rende tutto inutile. Pensate a Seneca: scrisse spesso sull’inevitabilità della morte. Scrisse. Pubblicò libri. Gli importava di ogni singola parola, voleva che trovassero un vasto pubblico. Ha celebrato i suoi successi.

Marco Aurelio meditava costantemente su quelle parole “memento mori” e tuttavia, ebbe la sua famiglia, fu a capo di un enorme impero, che lottò e si sforzò di mantenere. Soleva scrivere, ridere, amava e andava a caccia, leggeva e andava a teatro.

Il fatto che moriremo non è triste. È solo che è un dato di fatto. Dobbiamo esserne consapevoli, ma non dobbiamo lasciarci schiacciare dalla fine .

Invece, dovremmo esserne liberati. Liberi di seguire i nostri talenti dove ci portano, senza piangere o lagnarci se non ci portano alla fama eterna.

Liberi di innamorarci e crescere una famiglia, senza essere paralizzati dall’ansia e preoccuparci ogni secondo per il dolore di perderli. Liberi di divertirci, ma attenzione a non sprecare questa quantità finita di tempo.

Nessuno di noi uscirà vivo dalla vita. Nessuno di noi sfuggirà alla profezia. E va bene. Quello che abbiamo è adesso. Quello che abbiamo è in abbondanza. Quindi prendiamolo. Abbracciamolo. Viviamolo.[image error]

November 14, 2021

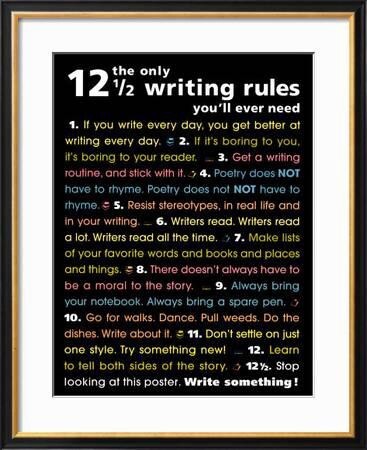

Scrivere, scrivere, scrivere …

“Better to write for yourself and have no public, than to write for the public and have no self.”

“Meglio scrivere per se stessi e non avere un pubblico piuttosto che scrivere per un pubblico e non essere se stessi”. Così ha scritto Cyril Connolly (1903–1974) critico e scrittore inglese. Voi che ne pensate? Nel frattempo che ci pensate vi dico io perchè cerco di scrivere ogni giorno. Ciò che dice il critico inglese è, come tutte le affermazioni categoriche, vero solo a metà.

Noi tutti scriviamo per registrare i nostri pensieri. E’ vero che non sempre sappiamo quali sono i pensieri che circolano nella nostra mente. E’ comunque importante cominciare a scrivere per farli venire fuori. Beato chi si mette alla scrivania, con penna o computer, e scrive ciò che ha già in testa.

Nel momento che cominciamo a registrare i nostri pensieri ci accorgiamo che altri pensieri, imprevisti e non attesi, si presentano e chiedono di essere registrati. Questo fatto accade sempre, ogni momento e ogni giorno dell’anno. E la cosa straordinaria è che tutto non accade sempre allo stesso modo.

Si tratta di tracciare un percorso da intraprendere con la scrittura che ci porti ad un eventuale lettore. E se non c’è, comunichiamo con noi stessi. L’importante è aprire la connessione. La scrittura fa appunto questo: accende i pensieri. Il pensiero poi che quello che si scrive possa essere pubblicato rende questo contatto più naturale ed accessibile. Scrivere ogni giorno significa che ogni giorno impariamo a pensare meglio.

Accade spesso che a sera, prima di addormentarmi, mi metta a pensare a cosa scrivere l’indomani. Magari ho una idea, un concetto, una frase da sviluppare, elaborare, chiarire e ci costruisco sopra un tessuto di immagini e di parole virtuali. So bene che l’indomani saranno sparite, non riuscirò mai a farle riemergere così come mi si sono presentate in quel momento mentre ero nel buio della mie mente.

Eppure, ricomincio a pensare e scopro che come per incanto tutto riemerge, anche se in forma diversa. Ci si accorge, allora, che ciò che conta è la pratica, l’esercizio, la volontà ad attraversare quella barriera dell’inconscio oltre il quale ognuno di noi sa che c’è quanto serve a fare senso. La pratica affina la parola, accelera il pensiero, costruisce il senso, lo rende consistente e confidente, cerca di presentarlo nel modo migliore, prima a se stessi e poi all’eventuale lettore.

E’ importante che ci sia qualcuno a cui presentare quanto si pensa. Non puoi scrivere senza confrontarti con questa entità che ti segue implacabile come un’ombra. Scrivere ogni giorno migliora la nostra abilità a condividere dopo di avere pensato quanto prima non esisteva, almeno così crediamo. Ci dà credibilità, prima nei confronti di noi stessi e poi degli altri. Molto spesso scopriamo che gli altri siamo noi stessi.

Ci ritroviamo, infatti, a riflettere su come la penserebbe chi, nelle varie situazioni di lavoro, di studio e di relazione, abbiamo avuto modo di confrontarci. Scopriamo allora che in noi non esiste una sola ed unica realtà di ascolto, di confronto e di critica, bensì tante realtà dalle quali nascono pensieri, idee, suggerimenti per quanto cerchiamo di dare forma per iscritto.

Quello che cerchiamo, sopratutto, è trovare credibilità a ciò che diciamo. Il riscontro della società alla quale, lo vogliamo o no, apparteniamo. Ecco perchè, quanto dice Cyril Connolly non è affatto vero. Quanto meno non lo è per intero. Si può scrivere per se stessi perchè si crede in quanto si pensa. Ma allo stesso modo si può benissimo scrivere qualcosa senza crederci soltanto perchè si sa che c’è qualcuno che vuole leggere quelle cose in quel determinato modo.

Nonostante tutti gli sforzi che possiamo fare noi non possiamo mai essere sempre noi stessi. Per il semplice fatto che noi non siamo un blocco uniforme di pensiero, un monolite sacro a cui dedicare quello che vogliamo scrivere. Se scriviamo ogni giorno scopriamo di essere costruttori, architetti del nostro pensiero sempre nuovo, sempre diverso.

E’ la nostra storia personale che si crea e si ricrea, torna e ritorna, ma anche appare e scompare, attesa ma imprevedibile. Insomma è il futuro che si dipana davanti alla nostra mente e che materializziamo con le parole.

Tutto ciò che scriviamo può essere strettamente personale ma anche dinamicamente sociale, appartenente a tutti. Dipende da come sappiamo comunicare, quali linguaggi usiamo, a quali culture ci rivolgiamo, i loro ambienti, le loro tradizioni, la loro sensibilità.

Una cosa è certa e cioè che ogni qualvolta che scriviamo la nostra voce diventa più forte, più coraggiosa, più consistente. Scopriamo che ci appartiene sempre di più. Ma nello stesso momento in cui l’abbiamo scritta non è più nostra. Appartiene al mondo. Per questa ragione dobbiamo scrivere ogni giorno.

[image error]MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers