Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 85

December 16, 2021

I libri del figlio del tipografo …

I miei libri su GoodReads

I miei libri su GoodReads

Mi considero un dinosauro digitale, figlio di una famiglia di stampatori e tipografi meridionali. I libri che vedete qui sopra sono stati scritti da me e pubblicati nel corso di questo primo ventennio del terzo millennio. Il primo, “Il Testimone”, risale al 2002, l’ultimo “Il figlio del tipografo” è del 2018.

Sono libri cartacei, due sono anche digitali, in versione pdf, disponibili in Rete. Sei libri che documentano la mia passione per la comunicazione, una qualità essenziale e caratterizzante per ogni essere umano. Tutti pubblicati senza fini di lucro ma per interesse umano e sociale.

Mio Padre mi insegnò a leggere e scrivere con i caratteri mobili nella stanza della composizione della nostra piccola tipografia. Adesso che mi sorprendo a sfogliare questi libri, ricordo che lui ebbe il piacere di leggere soltanto il primo.

Non riesco nemmeno ad immaginare la sua faccia, lui tipografo stampatore gutenberghiano, se potesse non solo averli tra le mani oggi, ma anche leggerli in versione digitale nella Biblioteca in rete su GoodReads.

A questo solo pensiero mi rendo conto di come i cinquecento anni che intercorrono tra Gutenberg e noi equivalgono alla manciata di anni di questo ventennio che mi divide oggi dal tempo vissuto nella tipografia di famiglia paterna.

Mettiamo bene in chiaro una cosa molto importante. Non sono uno scrittore, non mi sono mai considerato tale, non sarei mai potuto esserlo. Tutto sommato, arrivato a questa età, posso ringraziare il cielo di non esserlo diventato.

Sappiamo tutti quanto fascino emani la scrittura, ma anche quante illusioni e pericoli essa possa provocare. La storia della letteratura, nelle sue varie forme e in tutte le lingue, nelle vite di tanti scrittori, artisti e poeti dimostrano quanto vera e pericolosa sia questa forma di dipendenza.

Eppure, io ho scritto sempre, anche per ragioni non chiaramente professionali. Continuo a farlo, per capire chi sono e cosa penso. La scrittura come soluzione al mistero dell’essere. Un fiume continuo di parole, idee, eventi, accadimenti, come quelli che scorrono nella vita di tutti i giorni, di tutti gli esseri viventi. Tutti vogliamo lasciare una traccia. Importante e significativo è farlo. In questa maniera la comunicazione diventa scrittura, la scrittura diventa messaggio, il messaggio prende forma, la forma diventa pagina, l’oggetto chiamato libro nasce come un corpo nuovo e vivo che comunica agli altri.

Per me è stato un processo tanto importante quanto decisivo per comprendere che comunicare è vivere. Chi può rivivere quei luoghi dove l’arte tipografica si è realizzata, materializzandosi in una realtà che viene magicamente ritrovata, non può intendere la scrittura come un mestiere, un profitto, un espediente per vivere.

Rimane un processo personale che chiamo piacere di comunicare, il piacere di sfogliare quei libri, rileggerli, criticarli. Essi rimangono oggetti della mente e del pensiero, legati a quel mondo antico chiamato “Arti Grafiche”.

Sono tutti stati stampati da un moderno tipografo diventato editore, figlio di un padre che è stato allievo di mio Padre in quella tipografia che fu la fucina degli anni in cui la stampa era fatta di piombo.

All’inizio degli anni Settanta, l’arrivo delle nuove tecnologie sconvolsero il mondo della comunicazione e ovviamente anche quelle della stampa. Il mestiere che era rimasto immutato per cinquecento anni, in pochi decenni si trasforma e trascina nell’oblio la storia e gli strumenti di ciò che era la manifestazione pratica di diverse qualità artigianali.

L’ arte tipografica si stava trasformando, sotto la spinta dei nuovi media, in qualcosa di profondamente diverso. Fu lo scotto che dovettero pagare mio Padre con i suoi fratelli delle “Arti Grafiche M. Gallo & Figli”, sotto gli attacchi non solo del tempo, ma anche della realtà umana ed economica del meridione, oltre quella della incacapacità di anticiparla e leggerla come una che sarebbe stata diversa.

L’arrivo del computer ha rimosso quel passato glorioso. Le ragioni della memoria forse vorrebbero tempi di maturazione molto più lenti. Forse non è sempre bene tagliare i ponti con il passato. Ma tant’è. La prova sta in questi libri. Confesso che sfogliando queste pagine, rivivo quel tempo vissuto tra le mura della nostra Tipografia in Piazza Municipio a Sarno.

Il mio pensiero ritorna a quei giorni del primo, difficile dopoguerra, alle condizioni economiche non facili, alle lunghe ore di lavoro che mio Padre trascorreva impiedi su quella macchina a far scorrere fogli e fogli su quelle “forme” composte di caratteri sui quali erano passati i cilindri impregnandoli di inchiostro.

Come fai a non ricordare quando mettevo insieme i caratteri di legno per formare le parole e mi sporcavo le mani. Ero contento di avere imparato qualche parola nuova. Nelle narici avverto ancora il “profumo/puzza” sia dell’inchiostro che del petrolio.

Memorie che non si cancellano tanto facilmente. Chi è arrivato a leggere fin qui potrà ritrovare ne “Il Figlio del Tipografo” un tempo che non è andato mai perduto, così come lo descrissi ne “Il Testimone”, il primo libro.

Non avrebbe mai dimenticato per tutto il resto della sua vita l’atmosfera di quel posto, divenuto poi un luogo della mente, un posto della memoria. Non era solo per l’odore del piombo e dell’inchiostro, tipico della tipografia. Ma anche per quello del petrolio, delle carte, del sudore umano nei giorni caldi dell’estate, e del fumo dei bracieri accesi per riscaldare gli ambienti nelle lunghe e fredde giornate invernali. Oggi, nel tempo delle reti e delle superstrade della comunicazione, in quel luogo, Alvano, vedeva e ricordava lui, un uomo, in piedi sulla grande rotativa, a prendere i fogli per farli scivolare sul rullo che li avrebbe fatti imprimere sulle forme di piombo collocate sul carrello che di sotto scorreva veloce. Sempre pronto a fischiettare un motivo, la sigaretta accesa poggiata sul banco accanto alla risma di carta da stampare, quell’uomo era il simbolo della creatività.

La ruota girava veloce, guidata dalla cinghia legata al grosso motore che trasmetteva all’ambiente un fragore cadenzato. Sembrava come il correre delle carrozze di un treno sulle sue rotaie. Per ore ed ore quell’uomo era capace di stare in piedi su quella sorta di piedistallo, come sulla tolda di comando di una nave, mentre tutt’intorno fremevano le attività della tipografia. Dietro la macchina, là dove scendevano i fogli ancora freschi di stampa, spesso Alvano si metteva a ‘pareggiare’, a sistemarli, cioè. Freschi ed odorosi non dovevano essere toccati. Le “forme” potevano essere quattro oppure otto, a seconda del formato del libro. Oppure una, come nel caso di un manifesto. E allora, la forma, era grande. Fatta di caratteri di piombo e di legno. Pazientemente allineati, l’uno dopo l’altro. Spazzolati col petrolio, prima che l’inchiostratore vi facesse scorrere i rulli. Il sapere prendeva forma e correva verso la vita. Alvano, seduto sullo sgabello dietro la macchina, era felice e si lasciava andare con gli occhi chiusi a sognare, accarezzato dal leggero venticello che i fogli, portati dalle stecche, gli soffiavano sul volto mentre scendevano. Immaginava che tutto ciò che era stato appena impresso dalla forma di piombo si trasferisse nella sua mente.

Potevano essere le pagine del libro che quel prete, stava scrivendo, sulla storia della sua città; i capitoli di quel grosso volume commissionato da un esperto di diritto tributario di Neapolis; oppure, ancora, il bollettino dei servizi del compartimento ferroviario. Lunghi elenchi di orari per partenze ed arrivi. Alvano si sorprendeva a pensare alle ore di studio del vecchio prete trascorse al tavolo per scrivere la storia di quel paese e di quella gente che egli vedeva ogni giorno ma non amava. A volte gli sembrava che i fogli scendessero troppo in fretta e lui non ce la faceva a tenere il passo, o meglio le mani, dietro ad essi. Lui gli chiedeva se le immagini dei clichés fossero chiare e leggibili. L’inchiostro, infatti, poteva essere troppo o troppo poco ed allora bisognava regolare il calamaio che serviva a dosare l’intensità della stampa.

Alvano capiva che qualcosa di importante accadeva in quei momenti di intenso lavoro. Almeno altri tre uomini erano addetti al funzionamento della rotativa. La tiratura era alta e la macchina doveva arrestarsi il meno possibile per non ritardare la consegna del lavoro. Quell’uomo in piedi, sempre allegro, pronto a fischiettare, con una sigaretta tra le dita, aveva una parte importante e decisiva. Era come se la conoscenza ed il sapere del mondo venissero prodotti in quel momento. Un percorso lungo e faticoso, un punto di arrivo sofferto e preciso: le parole, il pensiero che diventavano forma, oggetto, contenuto. Doveva poi essere distribuito agli altri, affinché anche loro sapessero, accettassero, prendessero parte alla comunicazione dei saperi, alla distribuzione della conoscenza, alla scoperta del mondo. Quell’uomo era suo padre …

La biblioteca del padre era la sua misura del tempo e dello spazio. Ogni volta che apriva quel piccolo mobile a libreria, dai vetri gialli ed opachi e guardava gli scaffali ripieni di libri, era una festa per i suoi occhi e per la sua fantasia. Allineati con cura, sistemati per grandezza, per autore, per editore, sempre che poteva, li prendeva, li toccava, ne palpava il dorso, se li rigirava tra le mani. Leggeva il retro della copertina, la presentazione sulla pattina, il frontespizio, inoltrandosi, ma non sempre, nella lettura dell’introduzione.

Pensava che un giorno li avrebbe letti tutti. Il padre chissà se li aveva letti. Axel Munthe, Erasmo da Rotterdam, Van Loon, F. Nietzsche, L. Yutang, A. Fraccaroli, C. A.. Cipolla, G. A.. Borgese, T. Mann, L.Tolstoi, F.Dostojewski, H. de Balzac, G. Comisso, J. London, E. A. Poe, A. Frateili, G. Papini, A. Huxley, J. Wassermann… Centinaia di titoli di libri, famosi, ancora oggi importanti, autori alla ribalta allora, diventati classici o dimenticati poi nel tempo. Li poteva sfogliare solo di nascosto, senza farsi vedere dalla madre, che lo avrebbe detto al padre. E poi le avrebbe prese. Lui, quando era di buon umore, gli permetteva di tirarli fuori dagli scaffali, di spolverarli e sistemarli come gli diceva.

Quelli gialli, la collana dei saggi della Bompiani. Quelli marroni della collana romantica Corbaccio-Dall’Oglio. Quelli verdi della letteratura mondiale della Medusa di Mondadori… Ognuno di essi rappresentava per Alvano una sfida ed un impegno alla conoscenza, alla ricerca, all’esplorazione di orizzonti diversi e lontani da quel piccolo mondo provinciale che lo circondava e lo soffocava. Quando sfogliava il libro intitolato “Così parlò Zarathustra”, e leggeva qualche pensiero, era affascinato dalle parole, ma non ne capiva il senso, restando preso dal mistero della loro semplicità. Un libro importante, l’avrebbe scoperto anni dopo, dalle molte pagine, con una lunga presentazione ed un ricco indice analitico.

A Zarathustra si affiancavano due altri tomi che senza dubbio dovevano essere importanti per suo padre. Uno era di M. G. Sarfatti dal titolo inequivocabile ‘Dux’. L’altro, altrettanto impegnativo, ‘Mein Kampf’ di un certo Adolf Hitler. Due versioni di quest’ultimo libro, una in italiano e l’altra in tedesco. Non che il padre di Alvano conoscesse la lingua germanica, ma si diceva che in tutte le case degli italiani, in quegli anni, si potevano trovare quei libri che poi sarebbero scomparsi non si sa bene come e perché. C’era anche un titolo che lo interessò molto per diverso tempo:“Introduzione alla stupidità umana”. Cominciò più volte a leggerlo, ma non riuscì mai a concluderne la lettura. Voleva cercare di capire come mai il mondo fosse così complesso, difficile, quasi sempre incomprensibile. Ma se quel volume di oltre quattrocento pagine era soltanto una introduzione, figurarsi poi un trattato su quell’argomento.

Cosi pensava Alvano con grande ingenuità. Ma non poteva o non sapeva capire. Soprattutto, non voleva addentrarsi in cose che non avrebbe poi amato molto neanche in seguito. I libri che lo attiravano erano, invece, quelli corredati da illustrazioni di luoghi, persone e personaggi. Come i libri di viaggio di M. Appellius, C. Tommaselli, J. Verne. L’Africa, l’India, il Tibet, il Nepal, la Cina, il Giappone erano le sue mete preferite. Ceylon, poi, era la sua passione. Un libro in particolare, intitolato: “Ceylon, l’isola delle donne belle” era un vero e proprio godimento per Alvano. Immagini di donne straordinarie dai capelli lunghi, neri e lisci, inghirlandate di fiori, di fronte all’obbiettivo, riprese lungo spiagge di sogno, ricamate da mari spumeggianti, con sullo sfondo riverberi di luci tropicali e piroghe lontane.

Quei seni turgidi, dai capezzoli marcati e scuri, al vento dei tropici, erano per Alvano un invito alla fuga dalla triste realtà che lo circondava, nel sogno dell’irreale e dell’immaginario. Non erano soltanto le pagine dei libri a farlo sognare, ma anche le immagini delle riviste che il padre aveva collezionato e rilegato nel corso degli anni. Grossi volumi della rivista più famosa del tempo, quella ‘Illustrazione Italiana’, con lunghi articoli sul passato regime, sugli eventi culturali, sulle cerimonie di quegli anni che lui aveva vissuto da anni ruggenti. Immagini che gli scorrevano davanti, pagina dopo pagina. Un mondo da scoprire, lontano, irraggiungibile. Il mondo degli adulti, il mondo che lui doveva conoscere bene perché concorreva col suo lavoro a crearlo, in un modo o in un altro. Era, infatti, compositore e legatore, ma era, soprattutto, un grande stampatore. Il posto più naturale dove si potesse trovare uno stampatore era, naturalmente fino a qualche anno fa, nella tipografia…[image error]

December 15, 2021

Oltre l’orizzonte del “buco nero”

Foto @angallo

Foto @angallo

Google mi segnala questa immagine che feci qualche anno fa. “Pensieri incendiari e fughe marine verso l’insopportabile leggerezza degli orizzonti umani”.

Così ho scritto su FB non appena ho rivisto questa foto fatta, lo ricordo bene, in un’altra era. Alla maniera canonica, prima e dopo la pandemia, come quando diciamo avanti Cristo e dopo Cristo. Perchè di questo si tratta.

Sta per concludersi un secondo anno e siamo ancora prigionieri di un nemico invisibile. Poco fa, qualcuno, scienziato, economista o giornalista, ha detto alla Tv, che, forse, dovranno passare diversi anni prima che tutto abbia fine.

Ci stiamo avviando verso un altro Natale, se non proprio come quello dello scorso anno, certamente impregnato ancora di tante e diverse paure.

Il nostro modo di vivere dovrà necessariamente cambiare il nostro modo di pensare, amare, soffrire. Dovremo imparare ad affrontare la paura di un nemico invisibile, capace di rinnovarsi e cambiare nome: omega, delta, omicron e tutte le altre lettere di un alfabeto esiziale che non ha niente di greco.

Paura della malattia, paura della morte, paura del futuro, paura dell’altro, paura degli altri, paura del mondo, paura di vivere. La paura dei fuochi per niente “fatui”.

La spiaggia è quella, la conosciamo tutti. I tronchi e i rami sono quelli che si accumulano sulla riva dopo ogni mareggiata, raccolti con cura dagli operatori ambientali, pronti ad essere consumati, bruciati al fuoco alimentato dai venti marini.

Accendono grandi falò di notte, creando indimenticabili spettacoli al chiaro di luna, so tto un cielo di stelle. I fuochi danno vita a mille e mille faville che si diffondono come pensieri trasportati da una leggera brezza notturna.

Quella barca arenata lì di fianco è sparita portando i pescatori al largo per le loro usuali avventure notturne fatte di pesca e di scoperte. L’orizzonte è sempre quello. E’ la terza parola chiave che comunica questa foto: i fuochi, la barca, l’orizzonte, una propria identità.

Ma tutto è cambiato, anche l’orizzonte. Google mi ha restituito questa immagine, ma i pensieri e le sensazioni di quando la feci sono oggi diversi, molto diversi. L’orizzonte non è più quello di prima.

Ma, in fondo, cos’è l’orizzonte? Una linea immaginaria che separa il cielo dalla terra e dal mare. Dal latino: “horizon”, a sua volta dal greco: “horizon” “che limita”, sottinteso “kyklos” “cerchio”: “Il cerchio di confine”.

Non si tratta che di una linea immaginaria, che sta solo negli occhi di chi guarda, limite ultimo verso cui si può spingere la vista, il senso umano che giunge più lontano, segnato con forza dalle vette dei monti o dai dorsi delle colline, o sfumato nella pianura o nel mare dalla rotondità della sfera terrestre.

Nel suo cerchio, più o meno spezzato, suggerisce al senso dell’osservatore di esserne il centro, tracciandogli intorno un ambiente circolare, riecheggiando la centralità nella sua vita, il suo proprio punto di vista che si sposta e agisce nel mondo.

Forse per questo, nella frenesia del vivere, si cammina ad occhi bassi sul marciapiede, ma si cercano le terrazze, le torri, i belvedere fuori dai canyon delle strade, perché in città l’orizzonte non si vede quasi mai, se non a volte in un ritaglio fra le case.

E’ proprio l’orizzonte a calmare l’anima quando si sta in riva al mare o in cima a un monte, il cerchio-limite che ti ripete continuamente che puoi essere il tuo baricentro e che puoi andare, lontano o vicino, dove vuoi.

E perciò, nella lingua e nella tua mente, resta il simbolo dello spazio, con nuovi orizzonti, quelli delle idee, delle aspirazioni, dei sogni e delle illusioni, uno spazio umano, definito, magari in movimento, ma sempre in equilibrio.

Tutto ormai è stato ridimensionato dal tuo nemico, un nemico condiviso con chi ti è vicino e chi ti è lontano. Non puoi più immaginare quell’orizzonte al quale ti eri affezionato, fatto di tanti e diversi altrettanti possibili altri orizzonti, quanti gli uomini da sempre ne hanno sempre immaginato.

Una varietà, in lunghezza ed ampiezza, con la percezione personale del soggetto che ne cerca o ne ha uno, secondo la sua cultura, le sue intenzioni. Si, lo so, è vero quello che ha scritto Henry Miller che “In expanding the field of knowledge we but increase the horizon of ignorance” , “Man mano che cresce la nostra conoscenza, si allarga anche l’orizzonte della nostra ignoranza”.

Quanta conoscenza possiamo realmente dire di avere di questo oscuro, minaccioso ed implacabile virus che ha attaccato il pianeta Terra? Sembra davvero che più ne sappiamo, più grande diventa la nostra ignoranza. Il nostro orizzonte interno si è ormai rinchiuso in se stesso. Non ha più nessuna dimensione spaziale, geografica o mentale.

Sapevamo prima che l’orizzonte della foto del post era illimitata, libera e indefinita. Dentro di noi ci rendevamo conto che la nostra visione poteva andare anche oltre quella ristretta insenatura. Oggi non più. L’infinito si è ristretto in un finito obbligato, imposto.

Siamo collocati fermi ed immobili come sul bordo come sul bordo di un “buco nero” nel quale gli orizzonti sono “eventi-orizzonti”, dei confini che marcano un punto di non ritorno se cerchiamo di andare “oltre”. Una volta attraversato quel punto, quell’orizzonte, non si torna indietro, si è ridotti in frantumi, atomi su atomi senza orizzonti.

La percezione di un orizzonte è legata alla percezione che abbiamo con la terra. Infatti, nello spazio non ci sono orizzonti. Un astronauta una volta ha detto che quando si è nello spazio si ha la sensazione di non avere radici. Sono queste, le “radici”, infatti, che danno la dimensione di un orizzonte. Esse segnano un inizio ed una fine. Nello spazio, senza orizzonti, ci si rende conto che non abbiamo storia nè indietro nè tanto meno davanti.

Se le cose stanno così, ci si rende conto che in assenza di un “orizzonte” in questa nostra epoca quanto mai tecnologica l’uomo di oggi finisce di vivere contro natura, ma, allo stesso tempo, è come essere rincorso dalla natura. Un virus che sopravvive soltanto se incontra qualcuno sul suo cammino, orizzonte dopo orizzonte.

Mentre lo rincorriamo per annientarlo con i vaccini, ci rincorre con le sue varianti, ben sapendo che oltre il suo orizzonte non può esserci vita. Il nostro orizzonte non coincide con il suo.

Il nostro è quello della vita. Lui sopravvive soltanto se si confronta con noi. Non basteranno i fuochi e le barche ad assicurarci la sopravvivenza. Fuochi fatui e barche senza mare, verso un orizzonte fatto di tanti buchi neri per ognuno di noi.[image error]

December 12, 2021

Mi mancavano i pinguini …

Il Libro

Il LibroNella vasta collezione di immagini che mi ritrovo sia in cartaceo che in digitale, mi mancavano i pinguini. Intendiamoci, le immagini per me non sono soltanto quelle fotografiche, ma anche e sopratutto quelle mentali.

Giorni fa, nella edicola-libreria dove ogni mattina ritiro la copia cartacea del mio quotidiano, nel dare la solita occhiata al bancone dei nuovi arrivi di libri, mi è capitato sott’occhi la copertina di questo libro. Senza pensarci su molto, quasi per istinto, visto anche il modico costo, l’ho comprato. Mi sono sentito un “pinguino” e l’ho portato alla mia “pinguina”. Non siamo ancora novantenni ma ci manca poco per sperimentare una lettura che abbiamo condiviso in poche ore.

Lei, i libri, di solito non li legge, li “beve”, mentre io di un libro devo sapere tutto, o quasi, e ci metto più tempo per digerirlo. Ho scoperto così che l’autrice è una arpista ed è al suo romazo di esordio. Da una rapida ricerca nella mia biblioteca digitale su GoodReads ho scoperto che ci sono migliaia di recensioni, per la maggior parte positive, che il libro è stato tradotto in una ventina di paesi, che il suo successo è dovuto esclusivamente al “passaparola”.

Veronica McCreedy è una donna piuttosto straordinaria, anche se non ce ne rendiamo conto quando la incontriamo per la prima volta. Una mezza ottantenne che vive da sola in una fatiscente casa con dodici camere da letto in Scozia; è difficile, tesa, mostra segni di perdita di memoria a breve termine e non sopporta volentieri gli stupidi.

La sua governante, Eileen, viene ogni giorno a prendersi cura di lei e la storia inizia quando le è stato chiesto di rimuovere tutti gli specchi della casa, Eileen è incuriosita di trovare una vecchia scatola che porta alla signora McCreedy. Tuttavia, Veronica non ha intenzione di farle sapere cosa c’è dentro, il cui contenuto ha cercato di ignorare per molti decenni.

Più tardi quella notte, da sola e poiché l’unico programma che le piace guardare ha finito la serie, guarda invece un documentario sui pinguini. Poiché le piace il presentatore a cui importa dei pinguini, decide che lo farà anche lei. E così, inizia la storia.

Un romanzo accattivante, scritto in forma di diario a tre voci: Veronica, Patrick, il blog di Terry, capisci come vari eventi hanno plasmato la vita di Veronica e di suo nipote e li hanno resi persone così antipatiche. Ma con il progredire della storia, assisti a come gli eventi e le altre persone li cambiano e tirano fuori il meglio da questi due e puoi anche trascorrere del tempo tra i pinguini di Adelia in via di estinzione con le loro personalità che non hanno nulla di animale, ma tutto di umano.

Un libro con una trama interessante, anche se a volte bisogna riconoscerlo, incredibile. Le descrizioni dei pinguini in Antartide sono molto affascinanti, sembra quasi esserci quando si legge il libro. Nelle tante descrizioni che La Prior fa di questi animali si capisce che essi non sono altro che una metafora dell’umanità che lei vuole ritrovare e ricreare, ma, come lei ben sa, non è possibile ricreare.

In questa impossibile metafora ci ha messo anche un pizzico di “italianità”, inventando il personaggio Giovanni, un prigioniero di guerra di stanza in Scozia, l’amore perduto di Veronica. Surreale la conclusione del libro nella quale lo ritroviamo in un ospedale a Napoli, dopo la sua scomparsa che ha distrutto il cuore di Veronica.

La ritroviamo alla fine del lungo racconto e della sua straordinaria avventura nei suoi pensieri mentre la rivede “camminare bella e decisa nella campagna del Derbyshire con un abito color papavero che ondeggia nella brezza. Veronica: sincera, ostinata e gloriosamente vivace. Uno splendore!”

[image error]

[image error]

December 11, 2021

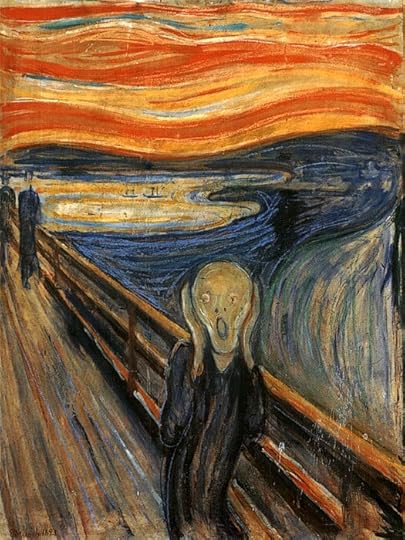

L’urlo. Perchè?

Il 12 dicembre del 1863 nacque l’urlo. Il quadro di Edvard Munch che riproduce l’urlo mi ha sempre affascinato per la sua mobilità, il suo realismo, la sua imprevedibilità. La mobilità sta tutta nelle sue forme senza forme.

Se lo guardi in momenti diversi e in sequenza, scoprirai che non è mai lo stesso. Si dilata, si allunga e si distende all’infinito in maniera sempre contrastante.

Il suo realismo è tanto reale e soggettivo che diventa chiaramente ossessivo nella sua ripetitività modulare e cadenzata, quasi lo tocchi con mano perchè lo senti nella tua mente.

Senza dubbio è imprevedibile perchè non sai da dove viene, come nasce e si sviluppa, ma sopratutto non sai come finirà, fin dove quell’urlo sarà in grado di arrivare e a chi. Senza nemmeno chiedersi poi il perchè di tanto urlo: follia, rabbia, dolore, invocazione, epifània di un accadimento senza una identità precisa? Interrogativi che devono restare senza risposte perchè la domanda già la contiene e la mantiene nella sua perfetta drammaticità.

Eduard Munch è, per i critici, un grande pittore, ma presso il pubblico è noto quasi esclusivamente grazie a un quadro, L’urlo , da cui sono irresistibilmente attratti squilibrati, maniaci ed esibizionisti d’ogni sorta. Ne esistono varie versioni: quelle esposte alla Nasjonalgalleriet e al Munchmuseet di Oslo sono state oggetto di furti, anche recenti.

Ma L’urlo è del 1893, Munch è nato nel 1863 ed è morto nel 1944. Attraversa con la sua opera tutti i passaggi e le svolte fondanti dell’arte moderna, dall’iniziale naturalismo al simbolismo e infine all’espressionismo, per il quale L’urlo , assurto ad icona dell’angoscia esistenziale, rappresenta uno vero “manifesto” programmatico.

Munch ebbe stretti rapporti con lo scrittore svedese August Strindberg (1849–1912). I due si conobbero a Berlino negli anni della giovanile bohème e legarono subito in una fervida amicizia e comunanza di idee. Il sodalizio si interruppe nel 1896, ma ancora pochi anni prima Strindberg aveva dettato un articolo assai elogiativo di Munch in occasione di una mostra che il pittore teneva a Parigi. L’articolo è prezioso per avviare un giudizio su Munch: “Alcuni dei suoi quadri ricordano le visioni di Swedenborg…”.

Emanuel Swedenborg è il grande scienziato e mistico svedese del XVIII secolo e dunque, citandolo, Strindberg mette in luce la fortissima impronta letteraria, filosofica e persino “nordica” presente nell’opera di Munch. Più che ispirarsi ai pittori della tradizione europea, da lui lontani se non altro per ragioni geografiche, il giovane aspirante artista assorbì una cultura di matrice letteraria in sintonia con l’eccezionale risveglio artistico-culturale dei paesi scandinavi.

In un breve giro di anni apparivano scrittori quali lo stesso Strindberg , i norvegesi Henrik Ibsen (1828–1906), Knut Hamsun (1859–1952) e l’anarchico Hans Jaeger (1854–1910) che di Munch fu molto amico, senza peraltro trascurare il pittore Kristian Krohg (1852–1925), l’illustratore Olaf Gulbransson (1873–1958), l’architetto finlandese Eliel Saarinen (1873–1950), o magari il musicista Edvard Grieg (1843–1907). Evidente è il richiamo extrapittorico di L’urlo .

Pittore-letterato, dunque, Munch . Ma cosa significa questo? Perché può interessarci? Semplicemente perché Munch, in qualità di letterato prima che da pittore, è stato creatore di “immagini”. L’urlo è, infatti, una immagine intensissima, che si imprime nelle coscienze al di là del suo valore “pittorico”. Non una immagine della modernità, perché troppo risente ancora di naturalismo e di positivismo.

Quella figura che avanza su un simbolico ponte, seguita da due tristi figure , minacciose (o sentite come tali dal personaggio in primo piano), circondata da un mare e/o da un cielo immersi in un colare di cupe striature, fuoriesce dalle nostre coscienze come un incubo .

Per Edvard Munch (1863–1944), la pittura fu un atto di autoliberazione. I suoi trattamenti di paura, la disperazione e la morte esercitano ancora un potente effetto visivo e psicologico sugli spettatori moderni. Di tutti i dipinti di Munch, L’urlo rappresenta una figura torturata dall’orrore del vivere.

[image error]December 9, 2021

Margaret Atwood: “Il momento”

Margaret Atwood (Ottawa, 18 novembre 1939) è una delle più conosciute scrittrici canadesi. È attivista dei diritti umani, si batte per i diritti delle donne, per i nativi, per l’ambiente. E’ anche poetessa e in questa poesia che segue parla dell’essere umano che si è autoproclamato proprietario della Natura senza rendersi conto di esserne solo un inquilino temporaneo. Da essa veniamo, ad essa ritorneremo.

Il momento

Il momento in cui, dopo molti anni

di duro lavoro e un lungo viaggio

ti trovi al centro della tua stanza,

casa, mezzo acro, miglio quadrato,

isola, paese,

sapendo finalmente come ci sei arrivato,

e puoi dire, possiedo questo.

È lo stesso momento in cui gli alberi

distendono

le loro braccia morbide intorno a te,

gli uccelli riprendono la loro lingua,

le scogliere si fendono e collassano,

l’aria si allontana da te come un’onda

e non riesci a respirare.

No, bisbigliano. Non possiedi nulla.

Eri un visitatore, di volta in volta,

mentre scalavi la collina, piantavi la

bandiera, proclamavi.

Non ti siamo mai appartenuti.

Non ci hai mai scoperti.

È sempre stato il contrario.

— — -

The moment when, after many years

of hard work and a long voyage

you stand in the centre of your room,

house, half-acre, square mile, island, country,

knowing at last how you got there,

and say, I own this,

is the same moment when the trees unloose

their soft arms from around you,

the birds take back their language,

the cliffs fissure and collapse,

the air moves back from you like a wave

and you can’t breathe.

No, they whisper. You own nothing.[image error]

You were a visitor, time after time

climbing the hill, planting the flag, proclaiming.

We never belonged to you.

You never found us.

It was always the other way round.

La “possibilità” di Emily Dickinson

10 dicembre 1830: nasce Emily Dickinson, una delle più grandi poetesse di tutti i tempi. Quasi nessuna delle sue poesie è stata pubblicata durante la sua vita. Ne scrisse circa 1.800, sarebbero state pubblicate solo dopo la sua morte nel 1886 quattro anni dopo, nel 1890.

Chi ha detto che la politica e la poesia non possono convergere? Se esistono due visioni del mondo e della vita distanti ed inconciliabili queste sono la poesia e la politica. Oddio, è vero che la grande Poesia, quella con la lettera maiuscola, è stata sempre caratterizzata dalla Politica, anche questa con la maiuscola, da Platone a Dante, passando per Machiavelli e Pound, fino a Pasolini.

Ma io penso alla provinciale e maleodorante politica della quotidianità di questi ultimi tempi che caratterizza la nostra vita. Un mondo in cui tutto è in fermento e cambiamento, sembra che esistino soltanto incertezze. Sarebbe bello e sperabile che questo concetto della “possibilità” ci aiutasse ad affrontare i problemi del presente nel tentativo di costruire un futuro migliore.

Ho scelto una strana ma intelligente poesia di Emily Dickinson per convincere me stesso, e chi eventualmente legge i miei pensieri in libertà, che è auspicabile “vivere nella possibilità”. Ecco il testo di questa straordinaria poesia che può aiutarci a sperare.

I dwell in Possibility -

A fairer House than Prose -

More numerous of Windows -

Superior — for Doors -

Of Chambers as the Cedars -

Impregnable of Eye -

And for an Everlasting Roof

The Gambrels of the Sky -

Of Visitors — the fairest -

For Occupation — This -

The spreading wide my narrow Hands

To gather Paradise -

@@@@@@@@@

Vivo nella Possibilità –

Una Casa più bella della Prosa

Dalle Finestre più numerose

Superiore — per Porte –

Dalle Stanze come Cedri –

Impenetrabili all’Occhio –

E come Tetto Perenne

La Volta del Cielo –

Di Visite — la più lieta –

Per Occupazione — Questa –

Allargare le mie strette Mani

Per raccogliere il Paradiso.

Come può materializzarsi questa “possibilità” nella realtà del momento su questo pianeta chiamato Terra? Può essere “possibile”, come sperava Emily Dickinson, liberarsi dalla gabbia della “prosa” e di entrare nella casa della “poesia” fatta di tante e diverse opportunità. Soltanto con quella che è la “possibilità” del divenire, si può conquistare un “paradiso” che, per quanto terreno, sempre migliore potrà diventare del tanto misero presente.

P.S. L’immagine che illustra questo post riproduce un quadro dell’artista americana Judy Pflaff dal titolo “I Dwell in Possibility” (Emily Dickinson) della galleria ArtNet.

[image error]December 5, 2021

Una vita & La vita

Il significato della vita: benvenuto!

Il significato della vita: benvenuto!La vita è giunta a nostra insaputa e ci lascerà quando non lo vorremmo. Il tema della “dolce morte” è assai delicato e si presta a mille interpretazioni, etiche, giuridiche, anche religiose. L’uomo uccide, l’uomo si uccide, su questo esiste una letteratura eterna e codici penali che prevedono condanne e sanzioni anche se, nel caso del suicidio assistiamo spesso a letture diverse, anche psicologiche e psichiatriche. Ma una volta per tutte dovremmo decidere che cosa sia davvero una vita, non la vita. Non è respirare, non è muovere gli occhi, senza poter reagire e agire, avere una relazione con l’esterno se non ricorrendo a un computer. Questo è sopravvivere ed è cosa ben diversa, lontana dal desiderio di qualunque creatura venuta al mondo. Non si tratta di codici, leggi, sentenze, tribunali, si tratta di comprendere il senso della vita altrui e non limitandoci al nostro egoismo di vedere un corpo da accudire e che nulla può fare per noi, se non un amore nascosto. E’ una sofferenza atroce per chi nulla può dare, è uno strazio enorme per chi è costretto a convivere con tale dolore ma, per favore, allontaniamoci dai codici e cerchamo di comprendere il vero valore e significato di queste quattro lettere, VITA, che abbiamo scoperto a nostra insaputa e che ci abbandonerà quando non lo vorremmo.

Il Giornale 30 novembre 2021. Rubrica “Dalla vostra parte. La parola ai lettori”. Tony Damascelli commenta la lettera di un lettore sull’argomento.

Il mio commento in una lettera inviata e mai pubblicata:

All’età di venti o poco più anni, per mantenermi a studiare la lingua inglese, mi ritrovai in un grande ospedale mentale a nord di Londra, nella città romana di Verulamium, a fare lo “student nurse”. Una grande area dove oltre tremila pazienti, tra uomini e donne, vecchi e bambini, venivano ospitati ed alloggiati, oltre che curati. Un posto dove ho vissuto e studiato per più di due anni, oggi diventato uno dei tanti “derelict places” anche a causa dello smantellamento del servizio sanitario inglese. Una esperienza indimenticabile. La risposta che ha dato al lettore sul tema della dolce morte sul giornale di oggi mi ha riproposto quegli interrogativi che mi posi ancor giovane ed incapace di intendere a pieno il mistero della vita e che ancora oggi mi pongo a distanza di quattro decenni. Il perchè della vita a quegli esseri umani che di umano sembrava avessero ben poco. A distanza di tanti anni credo che il mistero resti, ma il mio pensiero corre sempre in quei luoghi della mia gioventù dove imparai a riflettere anche sul mistero della mia vita. Ricordo che di tanto in tanto, ad Harperbury Hospital, (questo è era il nome del posto) un paziente maschio scappava con una paziente donna. Spesso l’accoppiamento dava spazio ad una nuova vita. Facile tirare giudizi e conclusioni. Io sono per la vita, sempre. Ma qui si tratta di sapere cos’è una vita o la vita?[image error]

J. K. Rowling, la grande affabulatrice

Il Libro

Il LibroNé le parole né le immagini, come hanno sempre saputo i migliori narratori, possono eguagliare la forza esuberante dell’immaginazione, quella di un lettore volenteroso. Per leggere la prosa di J. K. Rowling bisogna avere davvero quella forza che io, purtroppo, non possiedo. Eppure ho letto, con piacere questo libro che ho comprato per condividerlo con “la mia metà” che di fantasia, (e che fantasie!) ne ha davvero molte, certamente più di me. Badate bene: c’è differenza tra fantasia e fantasie! Lo stiamo, comunque, leggendo insieme e condividiamo le impressioni.

A sera, con il tempo inclemente, e con il continuo auto-isolamento pandemico, mi piace leggere a letto. Chiudo la Rete, che per me rimane sempre più una specie di sterminato labirinto nel quale, una volta entrati, difficilmente riesci ad uscirne sano. Tiro fuori dagli scaffali i libri. Quelli veri, i cartacei. Lascio dentro la Rete i digitali. Solo così sono riuscito ad attraversare le nove “parti” ed i 58 per fortuna brevi capitoli del libro del “maialino”.

Ho continuato a leggere fino a notte inoltrata, mentre lei, dopo pochi minuti è volata, come al solito, tra le braccia di Morfeo, tradendomi. Io ho continuato fino alla fine, pur saltando velocemente alcuni momenti di una narrazione che mi è sembrata eccessivamente ripetitiva, per quanto riguarda le situazioni in cui vengono a trovarsi Jack e il suo compagno Maialino.

Una lettura che è senza dubbio un’avventura sopratutto linguistica. Io non amo molto i racconti, le trame, i plot e i sub-plot, le persone, i personaggi e gli interpreti, l’io, il “non io” e gli “alter ego”, cose di questo genere. Quando devo confrontarmi con qualcosa di molto complicato, entrare, per così dire, in una vicenda fatta di intricati intrecci, mi faccio aiutare sempre da lei. La “mia metà del cielo”, da questo punto di vista, è una grande affabulatrice. Da quello che legge, vede, sente o viene a sapere riesce sempre, ottimamente, a creare uno sviluppo narrativo coinvolgente ed irresistibile, aggiungendovi del suo per arricchire la comunicazione.

Mentre io, a notte fonda, rincorrevo affannosamente i due fantastici personaggi del racconto della Rowling, non vedevo l’ora di finire il libro e sapere come si concludeva la inimitabile fantasia/immaginazione della scrittrice scozzese, lei, la mia signora, si trovava in un grattacielo che si levava verso il cielo, all’infinito, in cerca della stanza 216 dove, eventualmente, mi trovavo io. Racconta che avrebbe dovuto cambiare la camicetta che indossava, non sa dire il perchè.

Questo me lo ha detto stamattina, quando si è svegliata e mi ha chiesto com’era finito il racconto del libro, perchè, mentre era in sonno, nel suo sogno si era ricordato che stavo leggendo il libro e aveva sognato un grattacielo nello stesso stile nel quale Jim Field ha illustrato il racconto della Rawling. Ora ditemi voi se una immaginazione come questa non merita un riconoscimento. Io non le ho detto come finisce il racconto, se lo deve leggere lei se vuole. Questo dovete fare anche voi.

Posso solo dire che il protagonista Jack ha 8 anni, ha perso non solo la sua famiglia (il suo adorato papà ha abbandonato lui e sua madre un paio di anni prima), ma anche il suo insostituibile alleato, un peluche, scagliato fuori dal finestrino dell’auto da Holly, la figlia arrabbiata, da un’altra casa distrutta, del nuovo marito di sua madre. Avventure terribili attendono chi legge il racconto, nel mondo dei sogni. Come quando Jack, accompagnato dal disprezzato dono di un maiale sostitutivo di Holly, si propone di salvare DP, il peluche, dal perdente scricchiolante di giocattoli, sovrano di un mondo sotterraneo chiamato “Terra dei Perduti”.

Individuare connessioni e influenze non è il modo migliore per leggere un libro che, mentre gratifica l’amore dei bambini per una storia d’avventura, riflette credenze che sono evidentemente vicine al cuore del suo creatore. Rowling ci dice alla fine che scrivere il libro si è rivelato “un’esperienza gioiosa e catartica”. Più spensieratamente, dichiara che qualsiasi somiglianza con i giocattoli smarriti della sua stessa famiglia è “ovviamente, del tutto intenzionale”.

A me non rimane altro da aggiungere che fare una considerazione condivisa con la mia metà. Ci proponiamo di rileggere il libro ancora una volta, ma in lingua originale. Ogni traduzione, lo sappiamo bene, è sempre un mezzo tradimento. Sia io che mia moglie, da linguisti in erba, quali pensiamo di essere, ci siamo posti questo problema che va al di là del racconto e della storia narrata, a nostro parere solo intenzionalmente, ad un pubblico infantile.

Abbiamo apprezzato e valutato il grande sforzo che ha dovuto fare la traduttrice del libro. Non si è trattato, infatti, soltanto di tradurre parole e frasi da una lingua all’altra, ma anche di ricreare, reinventando realtà assolutamente inesistenti, originate in ambienti e situazioni create in un’altra lingua, proponendole in un ambiente a sua volta diverso ed inesistente.

Se J.K. Rowling è riuscita a vendere oltre 500 milioni di copie dei suoi libri, scritti sulla forza esuberante della sua fantasia, bisogna dire che tutto questo è stato possibile, e continuerà ad esserlo anche grazie a quella naturale e decisiva fantasia ed immaginazione che caratterizzano gli esseri umani, indipendentemente da ogni differenza di lingua razza e colore. La lingua comune originaria ed immaginaria che unisce tutti gli uomini del pianeta in nome della libera fantasia ed immaginazione. La grande “affabulatrice”…

[image error]December 4, 2021

Scrittura creativa: immaginando il peggio. L’incertezza del vivere.

BOSTON REVIEW

BOSTON REVIEW

“Immaginare il peggio. Come il pensiero filosofico può rendere possibile il vero anche quando la verità può a malapena essere immaginata.”

Questo il titolo dell’articolo con il relativo sottotitolo pubblicato sulla rivista Boston Review a firma di Oded Na’aman . Il tema è l’Incertezza del vivere. Chi scrive è un noto filosofo, saggista e scrittore Israeliano, professore di filosofia presso l’Università di Gerusalemme. Ho letto l’articolo con molta attenzione e ho pensato di usarlo traducendolo ed inserendolo nella mia attività di scrittura creativa in Rete, qui su MEDIUM. Continuo a leggere, scrivere, navigare, tradurre, scoprire, dare forma ai pensieri e sostanza al mio fare quotidiano per combattere, appunto, l’incertezza del vivere di cui parla questo filosofo israeliano sulle pagine di una rivista d’oltre oceano. Visioni e pensieri comuni, condivisibili, che possono aiutarci e vivere, facendoci capire, se possibile, quello che potrà essere il “peggio”.

Dopo due anni stiamo meglio, per ora. Almeno così dicono. Cosa fare se le cose peggiorano? La domanda sembra avvicinare sempre di più la nostra fine. Provate a pensare ad altre cose. Guardate fuori. Ascoltate il vostro respiro. Leggere un libro? Operate. E tu fai qualcosa. Guardare la televisione? Cerca in rete. Meglio essere ignoranti? Non rispondere a questa domanda. Datti da fare. Opera. Vai a correre. Twitta. Rispondi a Facebook. Pubblica qualcosa. Aspetta le reazioni. Stai con gli amici. Fai un drink. Ascolta il tuo alter ego. Opera. Guarda il cielo. Ma noi stiamo bene. Stiamo bene, per ora. Cosa fare con la prospettiva di un futuro peggioramento delle cose? Abbiamo un problema? Ci preoccupiamo troppo? Abbiamo bisogno di cure? O è il contrario? Non ci preoccupiamo abbastanza? Se solo potessimo trovare il coraggio di affrontare la minaccia, qualunque forma essa assuma, allora potremmo avere la possibilità di prevenirla. Saremmo pronti. Ma no. No, anche il pensiero che possiamo fare qualcosa è un’illusione. Un po’ più o meno di tempo, non farebbe la differenza nel grande schema delle cose. Non c’è niente che possiamo fare al riguardo. Non importa quando, la fine arriverà troppo presto. Ma adesso? Perché non possiamo almeno essere vivi ora? Immaginiamo come/cosa accadrà. Quando lo ignoriamo, lo sentiamo in agguato, perseguitandoci. Abbiamo un problema. Abbiamo bisogno di aiuto. La nostra mente non può farcela da sola. La nostra immaginazione ci tormenta con impossibili visioni della realtà.

Per noi che viviamo nel mondo moderno, psicologi e psichiatri sono i dottori della mente. Ma secondo Cicerone, dovremmo rivolgerci invece alla filosofia. A differenza della scienza medica del corpo, dice Cicerone, la filosofia si autosomministra. La filosofia è qualcosa che ci aiuta da sola, ma abbiamo bisogno anche degli altri. Non ci può guarire da sola. Ma in che senso siamo noi stessi i guaritori se ci affidiamo ai filosofi per insegnarci? E perché dovremmo ascoltare i filosofi in primo luogo: se la cavano davvero meglio di noi?

Seneca nelle sue “Lettere a Lucilio” scrive: “Come mai mi stai consigliando?”, tu dici. “Ti sei già consigliato? Tu ti senti meglio? Non sono così ipocrita da offrire cure mentre sto male io stesso. No, sono sdraiato nella stessa corsia, per così dire, a conversare con te del nostro comune malanno e della condivisione dei rimedi.Quindi ascoltami come se stessi parlando a me stesso: ti sto facendo entrare nella mia stanza privata e mi sto dando istruzioni mentre sei in attesa”.

I filosofi non hanno risposte, la filosofia sì. Inoltre, le risposte della filosofia sono più che conclusioni supportate da argomenti, sono movimenti e abitudini di pensiero. La filosofia è un’attività, un esercizio quotidiano della mente; una conversazione con gli altri che è anche una conversazione con se stessi. Intese così, le ragioni filosofiche sono forme di indirizzo: sono dette o scritte da qualcuno a qualcuno (sebbene a volte, entrambi siano la stessa persona). Il loro significato non può essere compreso correttamente se astratto dalle circostanze del loro verificarsi. Il pensiero filosofico è un tentativo di salvare la mente dalle sue stesse trappole. Filosofare è cercare la via quando ci si perde.

L’ambivalenza è incorporata in questo modello di filosofia. È un errore cercare di districare l’astratto dal concreto, il contenuto dallo stile, la parola dai fatti. Il pensiero filosofico è un tentativo di salvare la mente dalle sue stesse trappole. Filosofare è cercare la via quando ci si perde. Coloro che fanno affermazioni filosofiche grandiose, universali e decisive, sulla ragione, sulla razionalità o sulla verità, sono spesso coloro le cui vite sono in disordine.

Questo non vuol dire che tali affermazioni debbano essere insincere, né mettere in dubbio la loro veridicità. Piuttosto, il fatto che affermazioni filosofiche universali siano sempre fatte da singole persone con desideri e paure particolari significa che tali affermazioni esprimono molto più di quanto lasciano intendere. Il loro significato si estende oltre il loro contenuto esplicito. È con questo in mente che possiamo rivolgerci alla filosofia per chiedere aiuto.

Gli antichi credevano che la filosofia potesse insegnarci come vivere di fronte alla nostra inevitabile rovina. Ma erano di due posizioni diverse: alcuni, con Epicuro, pensavano che dovremmo distogliere lo sguardo dalle future sofferenze e sventure, mentre altri, con gli Stoici, pensavano che dovremmo fissare lo sguardo sui mali che ci aspettano. Troviamo entrambi gli approcci in Seneca. A volte fa appello a uno, a volte all’altro. Nella lettera 24 scrive a Lucilio:

“Scrivi che sei preoccupato per l’esito di una causa che la rabbia di un nemico ha portato contro di te. Supponi che ti esorto a fissare i tuoi pensieri sul meglio e ad alleggerire la tua mente con aspettative confortanti. In fondo, che bisogno c’è di anticipare i guai futuri, rovinando il presente con la paura del futuro? Quando arrivano i guai c’è tempo sufficiente per sopportarli. Sicuramente è sciocco essere infelici ora solo perché lo sarai in seguito! Ma quello che farò è condurti su una strada diversa verso la tranquillità. Se vuoi liberarti della preoccupazione, fissa la tua mente su qualunque cosa tu abbia paura possa accadere come una cosa che sicuramente accadrà. Qualunque brutto evento possa essere, prendine misura mentalmente e quindi valuta la tua paura. Presto ti renderai conto che ciò di cui hai paura non è una cosa importante o non dura a lungo.”

Seneca raccomanda qui un metodo preferito dagli stoici. Cicerone la chiama “praemeditatio futurorum malorum”: “la prova preliminare dei mali futuri”. Cicerone attribuisce il metodo ad Anassagora, il quale, dopo aver appreso della morte di suo figlio, avrebbe detto: “Sapevo che mio figlio era mortale”. L’allievo di Anassagora, Euripide, il grande tragico greco, mette in bocca a Teseo il seguente discorso: “Pensai in cuor mio sulle miserie / a venire / . . . non essere / impreparato, non lacerato all’improvviso dal dolore”. Inizialmente questo esercizio peculiare, incentrato sulla nostra situazione futura, potrebbe sembrare che assecondi la nostra ansia piuttosto che calmarla.

Potremmo quindi essere inclini a concordare con Epicuro, che, secondo Cicerone, rifiutò il metodo e raccomandò invece di distrarre la mente dalla sofferenza e di reindirizzarla ai piaceri. Cicerone, tuttavia, si schiera con gli stoici. Niente fa tanto per attenuare l’impatto dell’angoscia quanto questa pratica di pensare in ogni momento che non c’è sventura che non può capitarci. . . . Il risultato non è che siamo sempre tristi, ma che non lo siamo mai affatto. Non si rattrista una persona pensando alla natura delle cose, alla mutevolezza della vita e alla debolezza dell’umanità; anzi, è soprattutto in questo che si ottengono i benefici della sapienza.

La pre-prova dei mali futuri dovrebbe aiutarci in tre modi interconnessi. Primo, contemplando le disgrazie future evitiamo di esserne sorpresi, e questo, si pensa, ne diluisce l’impatto. Seneca dà voce a questa idea quando scrive: “Quando si è impreparati a un disastro, ha un effetto maggiore: lo shock intensifica il colpo. Nessun mortale può non addolorarsi più profondamente quando alla perdita si aggiunge lo stupore”. Così, attraverso la praemeditatio, ci liberiamo dell’illusione della sicurezza e di un falso senso di immunità. La perdita è sempre vicina e spesso casuale, improvvisa e rapida.

La perdita è sempre vicina e spesso casuale, improvvisa e rapida. La sofferenza non ci isola; al contrario, attraverso la sofferenza sperimentiamo la nostra umanità.

Il secondo vantaggio della riflessione sui mali futuri è che normalizza la perdita e la sofferenza come necessarie e umane. Cicerone scrive che “si comprende che i guai fanno parte della vita umana, e che sopportarli, come dobbiamo, è anche umano”. La sofferenza non ci isola; al contrario, attraverso la sofferenza sperimentiamo la nostra umanità. Seneca aggiunge che poiché la sofferenza è destino di tutti, non abbiamo motivo di lamentarci, scrivendo: “dovremmo pagare senza lamentarci le tasse della nostra moralità”.

Riconoscere che la sofferenza è inevitabile e onnipresente ha lo scopo di aiutarci ad accettarla. Euripide, citato da Cicerone, scrive: «Nessuna vita mortale che non sia toccata dal dolore / e dalla malattia. Molti devono seppellire i bambini / e generarne di nuovi; la morte è ordinata per tutti. / E gli uomini provano ansia per questo — invano: / la terra deve tornare alla terra, e la vita per tutti / essere falciata, come il grano. La necessità insiste».

Ma in che modo la necessità della sofferenza procura un qualche conforto? Cicerone considera anche questo punto: “il fatto che siamo soggetti a tale crudele necessità… non è di per sé motivo di afflizione[?]” Risponde che tale pensiero è una forma di vanità. Non siamo dei; accettando la sofferenza, accettiamo la nostra umanità. Invece di aggrapparci alla falsa speranza che saremo risparmiati e lamentarci del nostro destino quando arriverà inevitabilmente il momento di soffrire, dobbiamo prendere ispirazione da altri che hanno sopportato la perdita e la sofferenza con grazia. Mentre l’indignazione esacerba la nostra sofferenza, l’accettazione la riduce.

Seneca raccomanda il seguente dialogo interno tra se stessi e il proprio dolore: “Tu sei solo dolore, che quel tipo artritico lì disprezza, che il dispeptico sopporta a pasti fantasiosi, che la più semplice ragazza sopporta durante il parto”. Il beneficio finale di contemplare le disgrazie future è che ci si rende conto che questi eventi non sono malvagi. Tutto ciò che la fortuna può toglierci, dice Seneca, non può contribuire alla felicità: “la vita felice consiste unicamente nel perfezionare la nostra razionalità; poiché la razionalità perfetta è l’unica cosa che tiene alto lo spirito e si oppone alla fortuna”.

La ragione è invulnerabile alle contingenze e alle disavventure. Così, identificandoci con la ragione, ci immunizziamo alla perdita. Solo provando i mali futuri possiamo realizzare un’identificazione virtuosa con la ragione e arrivare a vedere i mali come insignificanti. Infatti, dice Cicerone, noi impariamo da questo metodo della ragione ciò che impariamo dall’esperienza del lutto man mano che diminuisce col tempo: «a poco a poco col tempo il dolore diminuisce . . . perché l’esperienza ci insegna la lezione che la ragione avrebbe dovuto insegnarci, che ciò che sembrava così grave non è in realtà molto significativo”.

La pre-prova dei mali futuri mira ad allentare i nostri attaccamenti e disfare il nostro amore per persone particolari. Ma dovremmo rinnegare i nostri attaccamenti a tutto ciò che può essere perso? La prova preliminare dei mali futuri è quindi un esercizio per allentare i nostri attaccamenti e identificazioni, e disfare il nostro amore per persone e luoghi particolari. Pierre Hadot descrive le pratiche stoiche come “un movimento di conversione verso il sé” che è anche un movimento verso “un nuovo modo di essere-nel-mondo, che consiste nel prendere coscienza di sé come parte della natura, e parte della ragione universale».

Dovremmo accettare questa aspirazione a rinnegare i nostri attaccamenti a tutto ciò che può essere perso? È difficile, ad esempio, accettare l’affermazione di Cicerone secondo cui la perdita dei nostri cari non è degna di essere addolorata. Ma è qui che bisogna ricordare l’ambivalenza del pensiero filosofico degli antichi. Non dobbiamo separare l’affermazione di Cicerone sull’insignificanza della perdita dalle circostanze in cui è stata concepita e scritta. Era in preda al dolore quando scriveva le Tusculanae Disputationes, l’opera in cui compaiono queste affermazioni. La sua unica figlia, Tullia, che adorava, morì poco dopo aver dato alla luce il suo primo nipote.

Nelle sue lettere personali di quel tempo, Cicerone racconta l’angoscia violenta che ha preso il sopravvento: il desiderio di essere solo, lunghe passeggiate nei boschi e pianto incontrollabile. “Leggere e scrivere non mi confortano ma mi distraggono”, scrive. In effetti, si è aggrappato al suo dolore: “Cerco in ogni modo possibile di riparare il mio volto, anche se non il mio cuore. A volte penso di sbagliare a farlo, altre volte che sbaglierò a non farlo.“

Ha intrapreso una frenesia di scrittura. Tra le varie opere che scrisse nei mesi successivi alla morte della figlia c’era Consolation, “che composi in mezzo al dolore e al dolore, non essendo io stesso una persona saggia. Ho applicato un rimedio al gonfiore della mente mentre era ancora fresco. Ho portato la forza della natura su di esso, in modo che il mio grande dolore lasciasse il posto alla grandezza della medicina “.

Ci sono alcune cose a cui ogni persona onesta e amorevole deve rispondere con angoscia e orrore. Come Seneca, Cicerone stava filosofeggiando per guarire se stesso. Quello che inizialmente appare come il rifiuto spietato di Cicerone del significato della perdita è, in realtà, il pianto di un padre in lutto e di una mente angosciata che cerca disperatamente di orientarsi. Quando la filosofia è allo stesso tempo un’indagine ragionata delle verità eterne e una pratica di auto-aiuto, una teoria e una conversazione, anche l’affermazione filosofica più decisiva è immersa nell’ambivalenza.

Nel provare i mali futuri Cicerone stava anche provando quelli passati, ma la domanda che si pone non riguarda né il futuro né il passato. Piuttosto, chiede: che cosa, semmai, dovrebbe rovinarci? È mai richiesto il dolore abietto ed eterno? Non si tratta di come evitare il dolore della perdita, ma se abbiamo motivo di provarlo. La risposta alla domanda determina, allo stesso tempo, la nostra relazione con i mali passati e futuri.

È comprensibile che dovremmo voler essere giustificati nel cercare sollievo, specialmente quando la perdita getta la sua ombra su di noi. Ma davvero ci mancano motivi per essere angosciati dalla perdita? Una risposta affermativa ci sarebbe di conforto solo se vera. In effetti, gli stoici credevano che una risposta affermativa sia vera, ci manca motivo per il dolore, e che dobbiamo usare la nostra immaginazione per vedere questa verità.

La risposta stoica è, credo, sbagliata. Ci sono alcune cose a cui ogni persona onesta e amorevole deve rispondere con angoscia e orrore. Ma l’idea stoica che arriviamo a conoscere le cose per quello che realmente sono solo attraverso l’immaginazione mi colpisce come profonda e sconcertante. L’immaginazione non ci porta fuori strada? Non è l’immaginazione la ragione per cui proiettiamo sulla realtà le nostre paure ei nostri desideri, e non riusciamo a vederla per quello che è? L’immaginazione può certamente ingannarci, concorderebbero gli stoici, ma solo quando la lasciamo scatenare.

Quando correttamente eseguita, la prova preliminare dei mali futuri sottopone l’immaginazione al detto della ragione e all’autorità della volontà razionale. Espone così come “indifferente”, cioè né buono né cattivo, ciò che inizialmente appariva malvagio. Quando esercitata in modo virtuoso, la nostra immaginazione aiuta a sottomettere i demoni della mente e negare alla realtà esterna la forza che spesso ha su di noi.

Gli stoici consigliano anche di praticare e sviluppare l’immaginazione. Dobbiamo lavorare per espanderla e immaginare in modo veritiero, senza distorcere l’oggetto immaginato secondo i nostri desideri o paure. Non possiamo evitare il terrore dei mali futuri smettendo di immaginarli del tutto, ma non dovremmo nemmeno lasciare che la nostra immaginazione dia vita alle nostre ansie.

La nostra immaginazione aiuta a sottomettere i demoni della mente e negare alla realtà esterna la forza che spesso ha su di noi. Se consideriamo sinceramente ogni possibile male, niente può scioccarci o ferirci. Gli stoici erano ottimisti non solo perché pensavano che una persona virtuosa non potesse subire il male e la perdita, ma anche perché pensavano che la nostra immaginazione non avesse limiti. Se ci lavoriamo, credevano, possiamo immaginare il peggio che potrebbe capitarci: se consideriamo sinceramente ogni possibile male, niente può scioccarci, meritare la nostra indignazione o ferirci. Staremo bene.

Immaginare l’inimmaginabile. Non si tratta solo di morte. Non siamo semplicemente terrorizzati dalla nostra futura scomparsa; siamo terrorizzati dalla fine di ciò che amiamo. Abbiamo il terrore di vivere in un mondo vuoto, un mondo che è stato sventrato. Ci sono disastri a cui non vogliamo sopravvivere; cambiamenti che non vogliamo sopportare.

Alcune cose dovrebbero distruggerci, ma potrebbero non farlo. La prospettiva di sopravvivere a tale perdita è fonte di terrore. Immaginando mali futuri, contempliamo la nostra attuale separazione da ciò che amiamo. Il nostro terrore è una forma di rivolta: in nome dell’amore, ci rifiutiamo di immaginare.

In Year of Magical Thinking Joan Didion scrive della morte di suo marito, John, e del suo rifiuto di immaginare la sua vita senza di lui. Sebbene sappia a un certo livello che se n’è andato, non può crederci. Nel negare la realtà, ricorre a quello che chiama “pensiero magico”: in qualche modo John tornerà a casa e indosserà di nuovo i suoi vestiti, avrà di nuovo bisogno delle sue scarpe e si siederà di nuovo sulla sua sedia. Non riesce a immaginare la morte di John. Certo, Didion sa che John è morto, ma non ci crede nel modo in cui si crede che qualcosa sia reale.

Può sembrare strano, ma riconoscere qualcosa come reale richiede di immaginarlo come tale. Il semplice fatto della realtà non è sufficiente. Abbiamo il terrore di vivere in un mondo vuoto. Ci sono disastri a cui non vogliamo sopravvivere; cambiamenti che non vogliamo sopportare. Alcune cose dovrebbero distruggerci, ma potrebbero non esserlo. La prospettiva di sopravvivere a tale perdita è fonte di terrore.

Dove ci conduce, allora, l’immaginazione stoica? Nonostante tutta la sua preoccupazione per la realtà e la verità, lo stoicismo si presta all’elusione. Quando Cicerone nega il significato della perdita e l’adeguatezza del dolore, nega la realtà. Come Didion, esercita il pensiero magico, rifiutandosi di immaginare il peggio, che la sua unica figlia, la cui esistenza ha dato un senso alla sua vita, se ne sia andata.

Preferirebbe immaginare che lei non sia mai stata così importante per lui come suggerisce il suo dolore: “ciò che sembrava così serio non è in realtà molto significativo”. Cicerone non nega la realtà negando l’evento della morte della figlia; nega la realtà negando la sua morte come una perdita. Così, nei suoi proclami stoici, Cicerone rivela le carenze dell’immaginazione.

È più facile per lui immaginare che nessuno possa essere così importante da meritare l’angoscia del dolore che immaginare che Tullia, la cosa più importante della sua vita, se ne sia andata per sempre. Se guardato abbastanza a lungo, lo stoicismo comincia a sembrare nichilismo.

Ma non dovremmo giudicare Cicerone troppo duramente. Una qualche forma di pensiero magico sembra essere necessaria quando muore una persona cara.

È un obbligo di amore e devozione resistere all’idea che la vita continuerà senza qualcuno che amiamo profondamente. Anche se vogliamo che i nostri cari continuino a vivere dopo che ce ne saremo andati, saremmo infastiditi dal pensiero che potrebbero continuare con le loro vite senza perdere un colpo.

Non vogliamo perderci senza combattere. Tuttavia, lo stesso amore e devozione richiedono anche il riconoscimento della perdita e del suo significato. “Sapevo che mio figlio era mortale”, disse Anassagora, l’eroe degli Stoici. Forse questo significa che per apprezzare coloro che amiamo, dobbiamo anche apprezzare la meraviglia, la brevità e la finitezza della loro esistenza.

La certezza della perdita futura è al centro dell’amore, gli dà vita e fa contare anche i momenti più noiosi. L’amore emana comandamenti contrastanti: resisti; lascia andare. Come nel pensiero filosofico, così nello spazio tra noi e coloro che ci sono più vicini troviamo un’ambivalenza ineliminabile. Che varie cose siano simultaneamente immaginabili e inimmaginabili è essenziale per l’amore, il nostro senso di sé e il nostro senso di ciò che è reale.

Quando immaginiamo una vita diversa, con un marito o una moglie diversi, genitori o figli diversi, in una parte diversa del mondo, con un linguaggio e un clima diversi, normalmente non possiamo immaginare la nostra fantasia come realtà. Cioè, ci concediamo la fantasia in quanto tale; ci godiamo da lontano. Riconoscere qualcosa come reale richiede di immaginarlo come tale. Il semplice fatto della realtà non è sufficiente.

Prendiamo ad esempio il cinema: troviamo sollievo dalla nostra vita e dal momento presente donandoci al dramma, alla tragedia, alla suspense o all’orrore che viene proiettato sullo schermo. Possiamo farlo perché nel buio della sala cinematografica ci sentiamo al sicuro dalla fantasia in cui siamo immersi.

Un film potrebbe essere una perfetta rappresentazione della realtà, ma se rimaniamo consapevoli della nostra posizione rispetto a ciò che rappresenta, non la scambiamo per realtà (il serial killer è a piede libero, ma noi non siamo mai sue potenziali vittime; il Il Titanic sta affondando, ma noi non affogheremo).

Questo è vero per la finzione e per l’arte in generale: un senso di sicurezza, di distanza, è una condizione per le fantasie più avvincenti. Tuttavia, se immaginiamo la vita di fantasia come una possibilità reale, come qualcosa che potremmo scegliere data la possibilità o qualcosa che potremmo sopportare, allora la vita reale diventa spesso più difficile da sostenere. È un fenomeno che molti di noi conoscono: più la fantasia ci sembra vicina, meno possiamo accettare la realtà.

All’estremo, ci allontaniamo dalle persone nella nostra vita e da noi stessi. Quando la vita reale diventa inimmaginabile come realtà, la assistiamo come da un punto di vista esterno, da un cinema in un altro mondo. Da questa posizione esterna, i pensieri senza senso diventano significativi: sono questo chi sono? È così che vivo?

A volte una persona potrebbe sperimentare qualcosa di così in contrasto con il suo senso della realtà che da allora in poi è intrappolata in un altro mondo. In The Great War and Modern Memory, Paul Fussell spiega la tendenza dei soldati a vivere la guerra come “irreale”. Scrive: “è impossibile per un partecipante credere di prendere parte a un simile procedimento omicida nel suo stesso carattere. L’intera faccenda è troppo grossolanamente farsesca, perversa, crudele e assurda per essere accreditata come una forma di “vita reale”. .’”

Avere un senso reale dell’esperienza della guerra significa avere un senso dell’esperienza della guerra come irreale. Fussell fa un esempio da How Young They Died di Stuart Cloete, un romanzo sulla prima guerra mondiale, in cui Jim Hilton, ferito, si fa strada nelle retrovie: “La cosa curiosa era che non era qui; era da qualche altra parte. In un luogo elevato, . . . guardando questa figura solitaria che si fa strada tra i buchi delle conchiglie. Pensò: quello è il giovane capitano Jim Hilton, quella figurina. Chissà se ce la farà. . . . Era un osservatore, non un partecipante. Era sempre così in guerra, anche se non se ne era reso conto prima. Non sei mai stato tu. La parte io di te era da qualche altra parte.”

L’esperienza della guerra non finisce con la guerra. Si è bloccati nell’esperienza proprio perché non ci si riconosce in essa. L’irrealtà della guerra si estende ad altri ambiti della propria vita, finché tutto si colora di eventi che non si possono ricordare ma non si può fare a meno di ricordare. Si resta sempre in esilio, “da qualche altra parte”, mai se stessi.

A volte una persona potrebbe sperimentare qualcosa di così in contrasto con il suo senso della realtà che da allora in poi è intrappolata in un altro mondo.

Ma anche quelli di noi abbastanza fortunati da trovare la realtà immaginabile hanno ancora bisogno di immaginare altri mondi per preservare il nostro senso del reale. Le nostre fantasie, mentre esprimono desideri e frustrazioni reali, spesso raggiungono cose che non vogliamo veramente. Oppure li vogliamo davvero, forse anche disperatamente, ma non vogliamo che siano reali.

Questa distanza dalla fantasia ci permette anche di contemplare le nostre paure. In un saggio sulla tragedia e la sua importanza per il pensiero morale, Bernard Williams scrive che ci sono mali che possono essere riconosciuti solo nella finzione: “Quando . . . [Nietzsche] disse che abbiamo l’arte per non perire dalla verità, non voleva dire che usiamo l’arte per sfuggire alla verità: voleva dire che abbiamo l’arte in modo da poter afferrare la verità e non perire a causa di essa”. Verità che non possiamo sopportare nella realtà, che spesso possiamo affrontare nella finzione.

Nell’arte proviamo mali che non possiamo, e forse non dovremmo, immaginare come reali. L’ambivalenza dell’immaginazione, come l’ambivalenza del pensiero filosofico, rende possibile la veridicità anche quando la verità può a malapena essere scandagliata. Immaginare i mali.

Siamo tormentati dall’immaginazione dei mali passati e futuri. Quindi cerchiamo di evitarli distraendoci o convincendoci che sono più piccoli di loro, che non devono preoccuparci. Queste manovre vanno solo fino a un certo punto. A meno che non scendiamo nella follia ed evitiamo del tutto la realtà, dobbiamo percepire la presenza di cose che i nostri amori e attaccamenti ci impediscono di immaginare.

I mali passati e futuri ci tormentano perché sono allo stesso tempo reali (perché il mondo è così com’è e gli esseri umani sono come sono) e impossibili (perché stiamo per perdere tutto, o perché tutto è già stato perso e noi siamo ancora qui ). Dobbiamo riconoscere la realtà dei mali perché negarli potrebbe portarci a negare il valore delle persone e delle cose che non possiamo immaginare di perdere.

Eppure dobbiamo riconoscere la realtà dei mali perché negarli potrebbe portarci, con Cicerone, a negare il valore delle persone e delle cose che non possiamo immaginare di perdere. Negare che la morte di Tullia sia una perdita è negare che la vita di Tullia sia stata preziosa; è rinnegare Tullia e coloro che l’amavano. Per Cicerone è anche abnegazione. Come il topo nella “Piccola favola” di Kafka, cambiamo direzione per sfuggire alla trappola, ma corriamo direttamente nella bocca del gatto. L’evitamento ci consuma.

Il Re Lear di Shakespeare è un’esplorazione di questa situazione e delle sue orribili implicazioni. Come Cicerone, re Lear rinnega sua figlia, Cordelia, l’unica persona che ama, mentre è ancora in vita. Stanley Cavell, nel suo saggio “The Avoidance of Love: A reading of King Lear”, scrive che la motivazione dominante di Lear è quella di evitare di essere riconosciuto. Per evitare il suo amore per Cordelia, Lear la umilia; per evitare la vergogna del suo tradimento, Lear evita se stesso e il mondo. Scendendo nella follia, Lear chiede: “Chi è che può dirmi chi sono?” Il Matto risponde: “L’ombra di Lear”.

Cavell scrive di questo scambio. Supponiamo che il Matto abbia risposto con precisione alla domanda di Lear, che è solo sua caratteristica. Quindi la sua risposta significa: L’ombra di Lear può dirti chi sei. Se questo viene ascoltato, vorrà dire che la risposta alla domanda di Lear è contenuta nell’inevitabile Lear che ora è oscuro e oscurante, e nell’inevitabile Lear che si proietta sul mondo, e che Lear è doppio e ha un doppio. . . [il dramma] schernisce i personaggi con la loro mancanza di completezza, la loro separazione da se stessi, con la perdita o la negazione o l’opposizione.

Non stiamo bene. Siamo pronti a perdere tutto, o forse tutto è già stato perso. Eppure eccoci qua. Nella finzione, nell’arte, troviamo uno spazio tra il reale e l’impossibile dove possiamo provare i mali, uno spazio dove possiamo riconoscerci nei nostri doppi ed essere riconosciuti dagli altri.

L’ambivalenza, si scopre, è un percorso verso un luogo in cui la mente può vagare libera, al sicuro dalla realtà, studiando se stessa e il mondo che occupa studiando altre menti e mondi. “Siamo doppi in noi stessi”, ha scritto Montaigne, “crediamo ciò in cui non crediamo e non possiamo liberarci di ciò che condanniamo”. Non stiamo bene. Eppure eccoci qua.

— — — — —

Originally published at https://bostonreview.net .

[image error]December 2, 2021

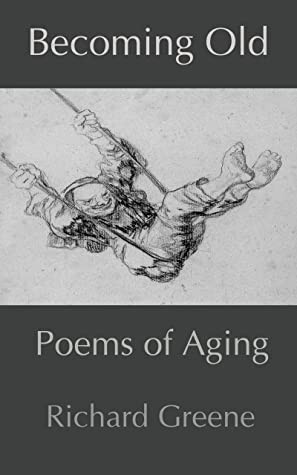

L’insostenibile leggerezza della vecchiaia

Goya — Old Man on a Swing, Bordeaux Album II,

Goya — Old Man on a Swing, Bordeaux Album II,(1824–28). Hispanic Society of America, New York by

Francisco de Goya (1746–1828), 1824.

Il Libro

Dedico questo post ai miei amici contemporanei, coetanei, conoscenti, amici e nemici, colleghi della mia generazione, del mio tempo, del secolo e del millennio passati. “Dinosauri”, ci chiamano quelli della Generazione Z. Su Facebook ce ne sono diversi, tutti sparsi nella Valle dei Sarrasti. L’immagine che vedete sulla copertina di questo libro del poeta americano Richard Greene è un quadro di Goya: un vecchio che allegramente svolazza su un’altalena alla stessa maniera di come fa Greene sulle ali della poesia della vecchiaia. Richard Greene è un poeta, o almeno lo è stato da quando smise di fare l’avvocato dopo una carriera di 38 anni nel campo della sviluppo internazionale. La sua poesia si distingue per un’ampia varietà di temi, accessibilità, lirismo e rifiuto di ogni forma di formalismo esistenziale. Lo si capisce da come affronta questo tema che mi coinvolge. Ho fatto la scelta di alcune delle sue poesie e ho scoperto di avere quasi tutte le caratteristiche che lui ha messo in versi. Il suo inglese è semplice, scorrevole e realistico. Leggendo l’indice dei titoli delle poesie mi sono accorto che tocca in maniera brillantemente ironica quella che possiamo chiamare la “insostenibile leggerezza della vecchiaia”. Ecco come presenta le sue poesie:

Mi vedo diventare vecchio

Il mio armadio è pieno di abiti che non indosso più.

Non ne ho più bisogno.

Ci sono giorni in cui resto in pigiama fino a mezzogiorno.

Immagino i miei eredi che un giorno guardano il mio guardaroba e chiedono: “Riesci a pensare a qualcuno che li può usare

o dovremmo darli alla Caritas?”

Oppure: “Vorresti questa cravatta come ricordo di papà?”

Mentre leggo i necrologi dei recenti defunti,

che ho iniziato a fare qualche anno fa,

Paragono la loro età alla mia.

Poi c’è l’artrite alle mani e ai piedi.

Mi fa male il piede sinistro quando cammino

e ho subìto una rottura in un tendine consumato dal tempo non molto tempo fa.

Ho più problemi a sollevare cose e spostarmi.

Non poter saltare più le pozzanghere

per paura del danno che potrei fare saltellando.

(Basta alzare i tacchi)

Cosa sarà il prossimo male,

la cataratta incipiente?

Il mio udito non è più quello di una volta.

Non credo di aver ancora bisogno di un apparecchio acustico,

anche se mia figlia non è d’accordo.

Oppure sarà qualcosa di imprevisto

come quel tendine sfortunato?

Mi vedo invecchiare,

eppure è come se stessi guardando invecchiare qualcun altro.

— —

Il biscotto

Una volta ero pasta

in attesa di essere modellato.

Poi sono stato cotto

e dopo umido e gommoso,

ma col tempo mi sono seccato,

e ora comincio a sgretolarmi.

— — -

Una teoria speciale della relatività

Mentre invecchio tutto sembra muoversi più velocemente.

Ci vogliono sempre

trecentosessantacinque giorni

alla Terra per fare il giro del sole,

ma un anno non sembra più lungo di una volta.

Domani è venerdì

ma sembra che lunedì fosse ieri.

È come se l’estate fosse finita da poche settimane

e già è quasi il giorno del Ringraziamento.

Il mio prossimo compleanno è proprio dietro l’angolo

ma sembra che l’ultimo sia stato solo pochi mesi fa.

I giorni passano come pagine sfogliate.

Presto arriverò alla fine del libro.

— —

Che cos’è un secolo?

La “receptionist” mi chiede la data di nascita.

“23 marzo 1931”, dico

e pensa a quanto deve sembrare remoto

alla giovane donna dietro la scrivania

in questo anno di nostro signore 2006.

Qualcuno nato un secolo prima di me

sarebbe arrivato alla presidenza Jackson,

il primo no di un padre fondatore o di un figlio,

prima dell’avvento della radio, della macchina, del

aereo, il grande edificio delle ferrovie,

la guerra che ha quasi diviso in due la nostra giovane nazione.

Alla mia età, quell’uomo è nato 100 anni prima di me

si sarebbe trovato in un modo meravigliosamente diverso

mondo da quello in cui è venuto,

il mondo moderno per tutti i suoi successivi cambiamenti.

Ma eccomi qui davanti a questa giovane donna

una rappresentante di un’era tre quarti di un

secolo passato e lei probabilmente non ci pensa.

Nel suo lavoro incontra ogni giorno settantenni.

Inoltre, i giovani sono raramente interessati

ai tempi dei genitori o dei nonni

finché non è troppo tardi.

— —

79° compleanno

Un altro anno

e avrò 80 anni,

otto decenni su questo pianeta,

pochi secondi per l’umanità,

nanosecondi per Gaia,

ma per i giovani

la mia infanzia

è storia.

— -

Uomo di medicina

Sono arrivato all’età delle medicine.

Ogni mattina preparo un bouquet

di varie dimensioni, forme, colori, consistenze,

lucidi.

Sei quello che mangi, dicono.

Immagino un uomo fatto di pillole e capsule

come una scultura composta da oggetti trovati

da qualche Picasso della farmacia.

Ricordo di aver visto i miei nonni,

e poi i miei genitori,

definire la loro gamma quotidiana di farmaci.

Non ci ho pensato molto all’epoca

ma ora so che definisce il vecchio,

e sono diventato uno di loro.

La maggior parte della mia vita è stata “loro”.

Uno non pensa a se stesso

come destinato ad essere vecchio

Del resto, non ci si crede del tutto

quando succede.

Vedo i segni

ma il loro significato mi sfugge.

Il mio corpo potrebbe essere vecchio,

ma non io.

— —

L’incredibile uomo rimpicciolito

Io.

La mia pelle sta diventando tutta rughe

come quella di un elefante.

Quando tengo il braccio ad una certa angolazione

sembrano increspature nella sabbia

perché mi sto restringendo dentro la mia pelle.

Diventare un omuncolo rugoso è ciò che sono.

II

Ho perso cinque centimetri.

Sono ancora un metro e settanta,

ma sono sulla buona strada per diventare un vecchietto,

qualcosa che non avevo mai immaginato nella mia giovinezza.

Se chiedessi ai giovani “Pensi che vivrai

per sempre?”

rispondevano “Certo che no. Che sciocca

domanda.”

Ma il fatto è che non possono immaginare che invecchieranno.

— —

Queste mani

Queste mani hanno mischiato le carte

da più di settant’anni.

Il movimento è sempre lo stesso

ma la pelle è più floscia,

pende più sciolta dalle ossa,

è macchiata.

Queste mani hanno preso a pugni e date percosse,

lisciato e accarezzato,

strofinato, solleticato, graffiato,

pantaloni puliti, pannolini allacciati,

nutrito bocche affamate,

affettato, tagliato a dadini, sbucciato e versato,

fatto animali ombra

ed ecco la chiesa ed ecco il campanile,

strumenti suonati,

scritto e dattiloscritto,

libri aperti, pagine girate,

afferrate, a coppa, appuntite,

piegate, gestuali,

salutava, faceva gesti osceni,

grilletti tirati, ferite tamponate,

hanno legato e slegato,

abbottonato, zippato

sbottonato, decompresso,

sganciato…