Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 84

January 10, 2022

Il mantra della teoria del “se”…

E se tra due settimane venisse eletto presidente …

Ha detto lo scrittore inglese Rudyard Kipling: “Words are, of course, the most powerful drug used by mankind” — "Le parole sono, ovviamente, la droga più potente usata dall’umanità.” E le parole sono sempre più numerose, specialmente in questi tempi pandemici. Pandemie di virus che ci accompagnano e vivono di parole. Se in principio era il verbo, e se il verbo era la parola, e se la parola era con Dio, allora mi pare che non ci sia nessuna speranza di sfuggire a questo mantra, vero serpente che si mangia la coda.

Sei del pianeta Terra, se saprai dirmi cos’è un Uomo. Se non conoscete cos’è un “mantra”, non potete comprendere il senso di quello spazio verbale che sui social spopola da diverso tempo dando il modo e la possibilità di sprigionare e diffondere, almeno si spera, forti energie, oltre che idee positive.

Lo sappiamo tutti che con i “se” e con i “ma” non si costruisce alcunchè. Eppure, su questa anche se piccola e minimale parola dubitativa, siamo abituati a vivere gran parte dei giorni della nostra vita. Con il “mantra”, che è un invito ripetuto, una formula, un pensiero profondo, quasi come un canto ripetuto, questo martellante “se” può risolvere molti problemi.

Non saprei dire quante volte ho costruito le mie lezioni cercando di insegnare ai giovani la lingua, la cultura e la civiltà inglese, quando facevo questo lavoro in un’altra vita. Mi è ritornata alla memoria una famosa poesia dello scrittore inglese Rudyard Kipling (1865–1936) che porta per titolo questa unica, piccola parola: “Se”. Ve la (ri)propongo nella versione in lingua e in traduzione:

If you can keep your head when all about you

Are losing theirs and blaming it on you,

If you can trust yourself when all men doubt you,

But make allowance for their doubting too;

If you can wait and not be tired by waiting,

Or being lied about, don’t deal in lies,

Or being hated, don’t give way to hating,

And yet don’t look too good, nor talk too wise:

If you can dream — and not make dreams your master;

If you can think — and not make thoughts your aim;

If you can meet with Triumph and Disaster

And treat those two impostors just the same;

If you can bear to hear the truth you’ve spoken

Twisted by knaves to make a trap for fools,

Or watch the things you gave your life to, broken,

And stoop and build ’em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings

And risk it on one turn of pitch-and-toss,

And lose, and start again at your beginnings

And never breathe a word about your loss;

If you can force your heart and nerve and sinew

To serve your turn long after they are gone,

And so hold on when there is nothing in you

Except the Will which says to them: ‘Hold on!’

If you can talk with crowds and keep your virtue,

Or walk with Kings — nor lose the common touch,

If neither foes nor loving friends can hurt you,

If all men count with you, but none too much;

If you can fill the unforgiving minute

With sixty seconds’ worth of distance run,

Yours is the Earth and everything that’s in it,

And — which is more — you’ll be a Man, my son!

— —

Se riesci a non perdere la testa quando tutti intorno a te

L’hanno perduta, e danno la colpa a te.

Se riesci a credere in te stesso, quando tutti dubitano di te,

Ma tieni anche in considerazione il loro dubbio.

Se saprai aspettare senza stancarti di aspettare,

O essendo calunniato, non rispondere con calunnia,

O essendo odiato, non dare spazio all’odio,

Senza peraltro apparire troppo buono, né metterti a pontificare.

Se saprai sognare, senza fare del sogno il tuo padrone;

Se saprai pensare, senza fare del pensiero il tuo vero fine,

Se saprai affrontare trionfo e rovina,

Trattando allo stesso modo questi due impostori.

Se riuscirai a sopportare di vedere le verità che hai pronunciato

Distorte dai maligni per ingannare gli stupidi,

O a guardare le cose per le quali hai dato la vita, distrutte,

E piegarti a ricostruirle con i tuoi logori strumenti.

Se saprai mettere insieme tutte le tue fortune

E rischiarle in un unico lancio a testa o croce,

E perdere, e ricominciare ogni volta dall’inizio

Senza mai fare parola di quello che hai perduto.

Se saprai obbligare il tuo cuore, tendini e nervi

A servire il tuo scopo anche quando saranno sfiniti,

E a tenere duro quando in te non c’è più nulla

Se non la volontà che dice loro: “Tenete duro!”

Se saprai parlare alla gente senza perdere la tua virtù,

O passeggiare con i Re, senza perdere il buon senso.

Se né i nemici né gli amici più cari potranno ferirti,

Se per te ogni persona conterà, ma nessuno troppo.

Se saprai riempire ogni inesorabile minuto

Con una splendida corsa da sessanta secondi,

Tua sarà la terra e tutto ciò che è in essa,

E — quel che più conta — tu sarai un Uomo, figlio mio!

Conobbi questo testo agli inizi dello studio dell’inglese, nella seconda metà degli anni cinquanta. Un idioma che a quel tempo intuii avrebbe presto scavalcato il francese studiato al ginnasio e che sarebbe poi diventata una vera lingua del mondo.

Con l’avvento dei “fuochi fatui” del sessantotto, venne considerata la lingua del capitalismo americano e questa poesia in molti ambienti era espressione, secondo alcuni, di quella mentalità colonialista oppressiva al quale veniva opposto il mito e l’utopia del socialcomunismo destinato ad essere la salvezza del pianeta.

Il povero Rudyard Kipling, con i suoi libri ed anche con questa poesia, venne additato come uno sporco razzista capitalista, espressione della superiorità della razza bianca. Ci fu una conferenza al seminario dell’università nella quale un sessantottino oppose il libretto rosso di Mao alle opere dello scrittore inglese, indicando nella sua poesia tutte le cattiverie dell’uomo bianco, servo del capitalismo corruttore del mondo. Mi vien da ridere ancora oggi al pensare a queste vicende che danno la dimensione del tempo vissuto e come la stupidità umana sia sempre presente nella storia degli uomini.

Certo, analizzando il testo della poesia non viene fuori qualcosa di leggero, divertente ed invitante, in veste di consigli ad un giovane da parte del padre. Le parole chiave la dicono tutta ancora oggi: l’amore e l’odio, la calunnia e il rispetto, l’orgoglio e la passione, la verità e la menzogna, il pericolo e la volontà, la vittoria e la sconfitta, la modestia e la virtù, gli amici e i nemici ci sono tutti.

Tutti a dipendere da quella fatidica parolina “se” che, come un pendolo, oscilla sulla testa del povero giovane, e non solo di lui, ma di tutti gli uomini, nella continua battaglia per l’esistenza. Certo, c’è un forte impegno individualista, soggettivo e personale a risolvere i problemi, trovare soluzioni, abbattere barriere, compiti che solamente gli uomini sono destinati ad affrontare, non per una condanna ma per una sfida alla loro intelligenza in cerca del vero senso del vivere. Ieri come oggi, oggi come domani, nonostante tutte le utopie e le religioni del mondo.

E se tra due settimane venisse eletto presidente …

[image error]January 8, 2022

L’enigma di Monsieur Chouchani

Il Libro

Il LibroIl 9 GENNAIO dell’anno 1895 nasceva Monsieur Chouchani rabbino e filosofo (1895–1968). L’ebreo errante con la fascinazione dell’invisibilità. Hanno detto di lui: «100% genio, 100% folle, forse non umano». Sulla sua tomba Elie Wiesel ha scritto: «La sua nascita e la sua vita sono avvolte nell’enigma». Monsieur Chouchani attraversa come l’ebreo errante la storia del Novecento. Improvvisamente compare, vagabondo senza radici, con la sua valigia di cartone, in qualche parte del mondo e altrettanto improvvisamente scompare per materializzarsi altrove. Non si è mai saputo dove abitasse, cosa facesse, le sue origini sono incerte, ci sono dubbi anche sul suo vero nome. Parlava perfettamente settanta lingue diverse, dal francese al tibetano, sapeva a memoria la Bibbia e il Talmud, ma anche il Corano, la sua sterminata cultura gli permetteva di discutere con grande competenza di letteratura e di fisica, di filosofia e di matematica, di religioni, di scienze e di storia. Ha conosciuto grandi intellettuali del suo tempo, lasciando in tutti una profonda impressione. Alcuni di loro, tra cui Emmanuel Lévinas, si onorano di essere stati suoi allievi. Enigmatico, inafferrabile, Monsieur Chouchani ha difeso il suo mistero diventando leggenda.

Conosceva a memoria le opere di alcuni filosofi, Bergson, ad esempio, parlava molte lingue tra vive e morte, secondo alcuni addirittura settanta; giocava e vinceva in borsa, ma viveva poveramente per sua precisa scelta; citava — senza bisogno di leggerli — il Talmud, il Corano e la Bibbia, rubava dove poteva anche cose più insignificanti, ma a sentire altre testimonianze non voleva essere pagato per le sue lezioni; conosceva alla perfezione la filosofia, la matematica e la fisica, ma per qualcuno non sapeva un granché di letteratura; trafficante di perle e insieme povero vagabondo che appariva quasi in simultanea a Tel Aviv, a Parigi, in Africa del nord come in America meridionale, forse anche in India; vegetariano per alcuni, per altri mangiava ogni cosa, carne compresa, che trovava nelle case di coloro che facevano a gara per ospitarlo: case dalla quali spariva improvvisamente e senza salutare; ateo miscredente secondo certi testimoni, ma per altri devoto e praticante, ebreo forse sabbatiano se non addirittura cristiano.

Ce ne sarebbero ancora, di contraddittorie testimonianze su uno dei personaggi più misteriosi (e, malgré lui, affascinanti) del Novecento, monsieur Chouchani.

In realtà, in termini documentari, pochissimo si sa di lui: a sentire le testimonianze dirette raccolte da un allievo di Emmanuel Levinas — a sua volta discepolo illustre di Chouchani -, Salomon Malka in Monsieur Chouchani. L’enigma di un maestro del XX secolo (Brescia, Morcelliana, 2017, pagine 224, euro 17) sarebbe apparso nella Francia occupata dai tedeschi durante l’ultimo conflitto mondiale, è riaffiorato a New York, poi in Marocco, in Israele, per finire a Montevideo dove morirà nel 1968.

Il filosofo Haim Baharier nel 2014 ha pubblicato La valigia quasi vuota (Garzanti), in cui rievoca la sua conoscenza personale, anche se era ancora un ragazzino, di un personaggio che ha lasciato un forte segno tra intellettuali, scrittori, pensatori di rilievo come il già ricordato Levinas e Elie Wiesel. Non solo: il regista Michael Grynzspan sta preparando un film su di lui per la tv israeliana, servendosi degli scarsi (anche se recentemente a Gerusalemme sono stati venduti all’asta alcuni suoi diari) documenti, tra cui pochissime foto, che si contano sulle dita di una mano.

Tanto è bastato per alimentare una leggenda fatta di aneddoti contraddittori e di poche concordanze: la vocazione al vagabondaggio, la sua irascibilità, divenuta proverbiale — e temuta — tra i suoi “studenti”, e una cultura, soprattutto religiosa, spaventosa che gli permetteva di immagazzinare pagine e pagine di testi diversissimi per genere e struttura tra di loro: alcuni testimoni (la versione originale del libro di Malka è del 1994 e comprende ricordi raccolti dagli anni Sessanta in poi) hanno raccontato che, preso dai nazisti, sostenne di essere musulmano; la Gestapo mandò a chiamare l’imam della moschea di Parigi che, dopo avergli parlato per ore, stupito, confessò che “l’ospite” dei tedeschi ne sapeva molto più di lui del Corano, e che quindi potevano tranquillamente lasciarlo libero, era lui il vero maestro.

Perché un uomo che avrebbe potuto vivere tra gli agi grazie alla sua cultura non solo teorica (aveva successo in borsa grazie alla prodigiosa memoria e alle sue straordinarie capacità di calcolo) scelse di fare una vita errabonda, con abiti sdruciti ed effluvi non propriamente raffinati, e per di più senza affetti? Secondo gli esperti della psiche si poteva trattare di un autentico genio, che aveva coscientemente scelto una vita fuori dagli schemi borghesi, ripetitivi e monotoni, per conoscere il mondo e far conoscere a sua volta una cultura più profonda a chi lo desiderava. Chouchani voleva un uditorio consapevole e profondo, teso verso domande abissali cui solo un cammino oltre le apparenze della società “civile” poteva tentare di rispondere.

In realtà figure come la sua, paragonabile secondo alcuni all’Ebreo errante, per altri al Pierrot lunare, per altri ancora al Socrate narrato da Platone, hanno attraversato tutte le epoche. Per rimanere nel Novecento potremmo citare quella di Gurdjieff, comparso in Russia ai primi del secolo passato, poi segnalato in Medio oriente, India, Tibet, in Russia, in Europa e infine in Francia, dove si spense nel 1949. Anche lui, come Chouchani, vantava allievi di grande notorietà, tra cui la creatrice di Mary Poppins, Pamela Travers (pseudonimo di Helen Lyndon Goff), il cui celebre racconto, travisato dal semi-cartoon di Disney, in realtà ha aspetti iniziatici, e la scrittrice Katherine Mansfield; anche lui aveva una vasta cultura che impressionava le persone che incontrava.

In letteratura, sempre per restare nel secolo breve, basterebbero gli esempi della vagabonda scelta per divenire madre di due orfane in Le cure domestiche di Marilynne Robinson e — quarant’anni prima — La leggenda del santo bevitore di Joseph Roth, la storia di un vagabondo metropolitano che nasconde antichi segreti e una fedeltà assoluta alla parola data. Non sapienti dal punto di vista tradizionale, ma in grado di diventare punti di riferimento per chi cerca valori più profondi nella vita. Per non dimenticare la figura del Pellegrino russo, che da metà Ottocento ha affascinato sia il mondo ortodosso che quello occidentale con quel camminatore senza fissa dimora che risveglia dal torpore dell’abitudine le persone che incontra.

Qui emerge la loro vicinanza con il viaggiatore senza fissa dimora di cui stiamo parlando: la scelta di Chouchanni questo il nome sulla tomba nel cimitero israelitico di Montevideo — nell’epitaffio fatto scrivere da Elie Wiesel, anche se sul registro di morte troviamo Mardocheo Bensousann, con Chouchani riportato tra parentesi — di vivere vagabondo, senza famiglia e senza amori potrebbe rappresentare la scelta di un uomo autenticamente religioso, che non voleva percorrere un cammino usuale, che forse poteva sentire come insensato.

Ma qui dobbiamo fermarci, perché non abbiamo ancora testimonianze obiettive (documenti, soprattutto risalenti alla sua giovinezza, atti pubblici, materiale scolastico) in grado di dirci di più di un uomo di cui si ignora quasi tutto, ma che paradossalmente ha lasciato profonde tracce nell’immaginario di chi lo ha conosciuto o ha solo sentito parlare di lui. Troppo poco per la costruzione di una biografia aggiornata e attendibile, ma già molto per l’individuazione di un personaggio fuori dagli schemi d’occidente.

di Marco Testi

Originally published at https://www.osservatoreromano.va .

[image error]January 7, 2022

Agostino: Il maestro interiore

Il Libro

Il Libro

Quella di Sant’Agostino, credo che sia l’autobiografia più straordinaria che sia mai stata scritta. Questo genere letterario è una delle forme di comunicazione più difficili. Non a caso questa scrittura assume diversi nomi: ricordi, memorie, lettere, giornale, storie, resoconto, vita, esperienze, saggi e via dicendo. La cosa più importante è quella che concerne chi scrive: deve saper mettere al centro della sua scrittura se stesso. Una pratica antica, rintracciabile sin dai testi classici, sia in greco che in latino. Platone, Luciano, Giulio Cesare, Marco Aurelio, Cicerone, Plinio, Seneca, Ovidio. Fino ai moderni tentativi sia cartacei che digitali.

Una monaca francese di nome Egeria scrisse il diario del suo viaggio verso la Terra Santa nel 385 dopo Cristo. Di qualche anno dopo è il libro che segna la vera nascita di questo genere con il libro di cui desidero occuparmi oggi: “Le Confessioni” di Sant’Agostino scritte nel 397. Un libro che si legge e si rilegge e si scopre sempre qualcosa di diverso, in considerazione dell’età di chi legge il libro, età riferita a quella del lettore e a quella del periodo in cui il lettore si colloca.

Se lo si confronta con Marco Aurelio si scopre che Agostino è molto più profondo. E’ innanzitutto una mente che pensa, cerca e non si accontenta di ciò che trova. Uno spirito che non sembra avere riferimenti umani. La sua profondità di pensiero e di intelletto si estendono ben oltre se stesso, l’autore cerca di penetrare il suo corpo e il suo spirito fin dentro i segreti sentieri della “Città di Dio”, che è il suo capolavoro. La sua tensione segnala la sua ossessione di Dio, il suo animo e’ tormentato dall’idea del peccato e dalla sua ricerca di salvezza.

Cittadino romano di colore nato in Africa del nord, Agostino divenne vescovo di Ippona, strenuo difensore della Chiesa, si fece cattolico soltanto alla età di trentadue anni, dopo tanto tempo nel quale conobbe tutti i piaceri della carne, vivendo per tredici anni con una prostituta. Famosa la sua implorazione “Dammi o Signore la forza della castità e della moderazione, ma non subito”.

Il grande cambiamento non avvenne se non dopo aver conosciuto il platonismo, lo scetticismo e il neoplatonismo. E’ inutile che io stia qui a spiegarvi cosa sono questi movimenti. Chi legge mi risparmierà la fatica di spiegare come i tanti fili della mente umana possano ingrovigliare e confondere il pensiero dell’uomo che cerca se stesso, perché ha bisogno di un dio che possa aiutarlo.

Agostino lo trovò sopratutto con l’aiuto sia delle preghiere che delle parole di sua madre Monica. Il momento cruciale della conversione va trovato nel famoso episodio del giardino, uno dei momenti storici del cristianesimo, una vera e propria esperienze mistica. Come racconta nelle “Confessioni”, recatosi in giardino, si mise sotto una pianta a piangere amaramente, e diceva:

“Quanto tempo ancora? Quanto ancora? Domani, domani ! ancora un po’ di tempo. Così parlavo e piangevo nell’amarezza sconfinata del mio cuore affranto. A un tratto dalla casa vicina mi giunge una voce, come di fanciullo o fanciulla, non so, che diceva cantando e ripetendo più volte: «Prendi e leggi, prendi e leggi». Mutai d’aspetto all’istante e cominciai a riflettere con la massima cura se fosse una cantilena usata in qualche gioco di ragazzi, ma non ricordavo affatto di averla udita da nessuna parte … Tornai al luogo dove stava seduto Alipio e dove avevo lasciato il libro dell’Apostolo all’atto di alzarmi. Lo afferrai, lo aprii e lessi tacito il primo versetto su cui mi caddero gli occhi. Diceva: « Non nelle crapule e nelle ebbrezze, non negli amplessi e nelle impudicizie, non nelle contese e nelle invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non assecondate la carne nelle sue concupiscenze … » Non volli leggere oltre né mi occorreva. Appena terminata infatti la lettura di questa frase, una luce, quasi, di certezza penetrò nel mio cuore e tutte le tenebre del dubbio si dissiparono.”

Ma nelle “Confessioni” c’è anche una grande quantità di teologia e di apologetica cristiana, oltre che di esegesi biblica. Negli ultimi quattro libri tratta della memoria, del tempo, della natura delle tentazioni, delle sacre scritture. Il libro sembra attrarre l’attenzione più dei non credenti che di chi crede. Mi sembra naturale, perchè il libro all’origine aveva un intento per così dire pedagogico, cioè aiutare gli uomini e percorrere la strada che porta alla verità, alla conoscenza.

Ma per chi sa leggere, si può dire che “Le Confessioni” è un capolavoro di auto-rivelazione, il resoconto del viaggio che un uomo normale vuole fare dalla città del mondo alla città di Dio. Agostino cerca di farci conoscere la verità, quella stessa verità che lui riuscì a capire, ad afferrare, a fare sua. La verità della sua anima. Per questa ragione, questo libro è una vera autobiografia, forse l’unica nella storia dell’umanità che un uomo qualunque abbia saputo scrivere e mettere a disposizione di tutti gli altri uomini.

[image error]January 4, 2022

“Io” & “me”: i guanti bianchi della memoria

“Come creamo noi stessi per mezzo della memoria”

“Come creamo noi stessi per mezzo della memoria”La maggior parte di noi pensa alla memoria come a una sostanza fissa e immutabile che esiste permanentemente nella nostra mente e può essere invocata a piacimento. Ma la ricerca mostra che questa concezione è lontana dalla verità. Riscriviamo costantemente i nostri ricordi e, nel processo, creiamo storie personali sempre nuove, dimostrando che la nostra memoria opera in modi molto complessi e talvolta sconcertanti.

L’occasione per scrivere oggi sulla memoria me la offre questo libro che ho ritrovato per caso nella mia biblioteca cartacea e che ho acquistato oltre venti anni fa. Nella scatola della memoria di questo scrittore, che è anche un professore di psicologia in una università americana, c’è un paio di guanti bianchi.

Li ha usati per scrivere questo bel libro su come costruiamo i nostri ricordi, per poi “creare” noi stessi attraverso la memoria. Inizia dicendo che i guanti li ha trovati nella polverosa soffitta della nonna, accanto ad una vecchia scatola nera che conteneva un clarinetto. Quei guanti ingialliti dal tempo sono le chiavi per aprire quella magica scatola della mente umana che custodisce la memoria.

Lascio a chi legge il piacere di immaginare il ricordo del professore sul quale poi ha scritto il suo libro. Le memorie fanno parte di tutti noi in varie forme e modi. Persone, oggetti, luoghi, momenti, eventi, si comprendono e si estendono nello spazio e nel tempo di ognuno di noi.

Da sempre la memoria è considerata uno dei più grandi misteri della realtà umana. Com’è che si formano quelle immagini che appaiono e scompaiono nella nostra mente, che ci sforziamo sempre in maniera diversa di mettere insieme e che quasi mai riescono ad essere memorie simili a quelle pensate da un’altra persona?

Ombre troppo lunghe del nostro breve corpo, disse il poeta. Non mi stanco mai di ripetere a me stesso questa frase. Perchè davvero i ricordi sono ombre, nebbie vaganti, a volte ritornano, ma non sono mai gli stessi. Le memorie autobiografiche poi sono quelle più difficili da visitare, anzi rivisitare, perchè, tutto sommato, proprio di questo si tratta.

Operazione rischiosa. Si corre il pericolo di essere accettati o respinti, non solo da chi ti legge, ma anche da te stesso. Se, infatti, ti rileggi tempo dopo che le hai scritte, capita che tu stesso non sei daccordo con quello che hai scritto tempo prima.

La memoria è come una biografia, un racconto pubblico. L’autobiografia è come una conversazione avuta con il tuo confessore, il tuo terapista. Tu, steso sul divano, parli e lui ti ascolta. Se hai bisogno di curarti, se vuoi essere aiutato bisogna che tu dica la verità, tutta e soltanto quella.

Il punto è proprio questo: come puoi essere sicuro che quello che dici, vedi, pensi, ricotruisci nella tua mente, sia davvero le verità, quello che è successo tempo prima? E poi, questi ricordi li tiri fuori per consolarti, per comprendere quello che allora non fosti in grado di capire, oppure che non ti fecero capire? Insomma, ci vuole un ego grande quanto l’amore che si ha per se stessi se si vuole che la memoria dica tutta la verità e che i ricordi non diventino fantasie.

“Questi sono a dire il vero i pensieri di tutti gli uomini di ogni età e paese, non sono solo i miei pensieri, se non sono anche i vostri essi non sono niente, o quasi, se essi non sono un enigma e non sono anche la soluzione, non sono niente …”

Così scrive nel suo memorabile “Canto di me stesso” (1855) Walt Whitman. Ma, allora, se le cose stanno così, ogni nostro pensiero che diventa ricordo non ci appartiene, esso fa parte della comunità, l’intera comunità umana, senza distinzione di lingua, colore o religione. Eppure, le biografie e le autobiografie, continuano ad essere l’alimento più ricercato da chi legge e chi scrive.

Tutti quelli che scrivono, in un modo od un altro, facciamo della biografia sia personale che collettiva. Anche chi produce poesie, romanzi, commedie, articoli di giornali, chi scatta fotografie, fa del cinema, scolpisce nel marmo, dipinge una tela, digita su una tastiera come fa questo blogger, tutti, non facciamo altro che parlare di noi stessi e di tutti gli altri.

Per una felice coincidenza, mentre scrivevo questo post facendo ricerche in rete, mi sono imbattuto un una specie di poesia scritta e pubblicata da uno stampatore inglese nel 1652, in una sorta di antologia miscellanea di scritture del tempo. L’autore tipografo avvertiva il lettore:

To the Reader.

All these things heer collected, are not mine,

But divers Grapes, make but one sort of Wine:

So I from many Learned Authours took

The Various Matters Printed in this Book.

What’s not mine own, by me shall not be Father’d,

The most part, I in 50. Years have gather’d;

Some things are very good, pick out the best,

Good Wits compil’d them, and I wrote the Rest:

If thou dost buy it, it will quit thy cost,

Read it, and all thy labour is not lost.

JOHN TAYLOR.

LONDON,

Printed in the Yeare, 1652.

— -

Al lettore

Tutte le cose qui raccolte non sono mie,

Ma una uva diversa fa il buon vino:

Così io da molti illustri autori ho preso

I vari fatti stampati in questo libro,

Ciò che non è mio, non me ne impossesso,

Gran parte, l’ho raccolta in 50 anni,

Alcune cose sono molto buone, tu scegli le migliori,

Le hanno scritte menti illustri, le altre le ho scritte io,

Se compri il libro, il prezzo te lo ripaga,

Leggilo e la tua fatica non sarà vana.

L’esercizio sia della biografia che dell’autobiografia è molto antico. Platone, Senofonte, Luciano, Giulio Cesare, Marco Aurelio, Cicerone, Plinio, solo per citarne alcuni antichi, passando per santi e peccatori, come il mio grande e preferito Agostino. Ogni biografo e autobiografo ha ragioni diverse, siano esse pratiche, psicologiche, sociali, filosofiche, politiche.

Giuseppe di Lampedusa ha scritto in una sua memoria che ad una certa età dovrebbe essere obbligatorio scrivere le proprie memorie, tenendo un diario, un giornale, oppure un blog, come faccio io da “dinosauro digitale”.

Egli arriva addirittura a dire che lo Stato dovrebbe imporre una cosa del genere. Si potrebbero in tal modo formare delle infinite biblioteche alle auele le generazioni successive potrebbero accedere per risolvere tutti quei problemi che si trascinano per decenni e secoli senza trovare una soluzione.

Non ci sono ricordi, memorie o rimembranze scritte anche da persone insignificanti che non possano essere utili alla comunità umana. Ecco come si spiega che questo blog duri da oltre dieci anni. Se non serve alla comunità, serve al suo blogger per tenersi informato su quello che gira nelle sua testa ogni momento in cui gli viene voglia di scrivere.

Ho un amico, muratore, imbianchino, pittore, artista, poeta, scrittore, progettista, che si avvia verso i suoi cento anni. Continua a scrivere, anche se non pubblica. Riempie quadernoni su quadernoni con la sua scrittura a mano e li consegna a suo figlio per conservarli. E’ tutta una vita che ha scritto in ogni maniera possibile, con penna, pennello, scalpello … Senza guanti bianchi, ahimè!, con la fatica e il sudore della fronte, a futura memoria …

Io continuo a farlo, in maniera del tutto digitale, nella speranza di sapere chi sono e quello che penso. Mi curo poco, a dire il vero, di quello che riesco a capire. Non credo ci sia, e mai ci sarà, qualcuno che mi legge, ma mi illudo che quando “uscirò” da questo mondo, qualcosa resterà tra i bits & bytes dell’universo.

[image error]December 29, 2021

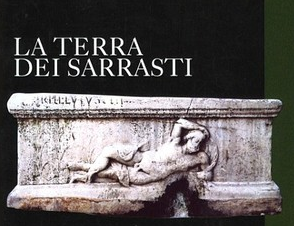

“Tempo perduto” e “Tempo ritrovato” nella Valle dei Sarrasti

Sarrasti

Sarrasti

Nulla è più misterioso e sfuggente dell’idea di tempo. Ci appare come la forza più grande dell’universo, ci porta inesorabilmente dalla culla alla tomba.

Ma, precisamente, di cosa si tratta? Per Sant’Agostino il problema era chiaro: «Se nessuno me lo chiede, so cos’è il tempo, ma se mi si chiede di spiegarlo, non so cosa dire». Tutti lo associano al cambiamento, alla crescita e alla trasformazione.

Ma c’è forse dell’altro? Le domande non mancano. Come si muove il tempo? In una sola direzione, dando vita a un presente in costante cambiamento o in più direzioni? Il passato esiste ancora? E se si, dov’è finito? Il futuro è già determinato, ci aspetta? Anche se non lo conosciamo?

Intendo qui parlare di due libri pubblicati per caso insieme, per cercare di rispondere a queste domande. La questione mi sembra che rimanga comunque aperta. Quella che turbava Agostino: cos’è il tempo?

Può sembrare strano, ma sia la fisica che la filosofia non sono riuscite a dare una risposta a questa domanda. Eppure, sia il tempo che lo spazio li ritroviamo in questi due libri. Li troviamo entrambi in forma di scrittura. Ed è proprio questa la ragione principale per la quale non posso non occuparmene.

Giuseppe di Lampedusa, autore dell’indimenticabile “Il Gattopardo” ebbe a scrivere in una sua memoria che, ad una certa età, dovrebbe essere obbligatorio scrivere le proprie memorie.

Magari, aggiungo io, tenendo un diario, stampando un giornale, oppure aprendo un blog, come faccio io ormai da oltre un ventennio e lo fanno tanti con l’avvento del pensiero digitale.

Ci sono milioni di persone che ritengono sia una attività opportuna e gratificante, come è giusto che sia, scrivere le proprie memorie in forma autobiografica, oppure in forma sociale, dando alla stampa tradizionale cartacea i propri pensieri, le comuni esperienze ed i condivisi eventi sociali.

Io ritengo, addirittura, che la scrittura abbia un valore terapeutico. Per me ebbe anche un valore pedagogico: imparai a leggere e scrivere componendo e scomponendo, nella tipografia di famiglia, i caratteri mobili di piombo e di legno. Soltando scrivendo, riesco a capire quello che penso.

La città di Sarno sembra avere una lunga ed anche interessante tradizione di scrittura legata a questo tipo di comunicazione. Ne sono stato testimone. Ho fatto a tal fine anche il correttore di bozze nella tipografia paterna.

Sono sempre tanti gli scrittori sarnesi che si dedicano alla memoria storica locale e personale, muovendosi nella microstoria nel tentativo di ricostruire e recuperare dalla polvere del tempo, come atto d’amore, memorie personali ed eventi sociali in maniera da restituirli alla dignità della Storia.

Quella con la maiuscola, la Memoria della propria identità, oppure della “gens” vissuta in questa antica Valle degli antichi Sarrasti. Perchè questo è, appunto, il senso della microstoria che si collega magicamente anche all’autobiografia.

Quest’ultima attività, quando si ritrova e si identifica nella scrittura, diventa significativa. Non una mera attività che interpreta testi ed eventi, ma piuttosto un voler andare alla ricerca della verità, sempre relativa e personale, nel tentativo di farla diventare e sociale, mettendo in evidenza conflitti e convergenze.

Questa piuttosto lunga premessa mi serve per contestualizzare queste due ultime pubblicazioni che non potevo non acquistare, leggere con attenzione e inserire nella mia biblioteca digitale su GoodReads. Entrambi i libri manifestano il grande fermento culturale, intellettuale e sociale che caratterizza da sempre questa valle sin dai tempi antichi.

Livio Pastore e Norma D’Alessio non sono per me persone ed autori nuovi. Sono presenze culturali ed amicali che conosco da lungo tempo, con modalità e sentimenti diversi. Il primo ha fatto delle sue origini legate a quelle che un tempo venivano chiamate “Arti Grafiche” la sua attività comunicativa sul territorio in maniera tanto ecclettica quanto innovativa. Dire che ha una lunga esperienza nel campo tipografico è dir poco. Forse sarebbe meglio dire che Livio ha fatto davvero “la gavetta” nel campo della comunicazione in tutti i suoi vari e numerosi aspetti.

Il Libro

Il Libro

Li ho conosciuti e ricordo tanti giovani apprendisti che si sono succeduti nel corso di decenni tra Sarno, Salerno, Napoli e in tante tipografie campane, allievi della “Arti Grafiche M. Gallo & Figli”, di Sarno, nati, cresciuti e diventati artigiani, tecnici, tipografi, stampatori e imprenditori. Livio è stato uno di questi, ha saputo non solo impegnarsi nel lavoro tipografico ma anche rinnovarsi, adattarsi e trasformarsi nel lungo e complesso percorso che la comunicazione ha fatto in questi due-tre decenni.

Una delle sue “creature”, anzi la sua “creatura originaria” chiamata “Eventi”, ancora in vita come giornale distribuito gratuitamente, si è trasformata in una complessa e produttiva attività editoriale affermatasi con grande fiuto commerciale. Destreggiandosi abilmente tra il cartaceo e il digitale, Livio, da semplice tipografo è diventato grafico, giornalista, fondatore e direttore editoriale di se stesso.

Livio sa bene che i suoi lettori oltre a voler pensare, scrivere, leggere e criticare, vogliono anche partecipare, vendere, comprare, conoscere e confrontarsi, sia con il presente che con il passato, fiutando quello che possa accadere per il futuro. In nome di una memoria condivisa, ma sopratutto senza perdere di vista il mercato. Questo ennesimo libro ne è una prova viva.

Il Libro

Il Libro

Il secondo libro di cui mi occupo e che con quello di Livio Pastore fa parte di una memoria comune condivisa dal punto di vista umano e sociale, è quello della dottoressa Norma D’Alessio. Una di per sè già raffinata e sensibile persona, quando Norma si presenta come scrittrice o poetessa, il legame personale che unisce la mia famiglia a lei e a suo marito Cosimo, diventa quasi metafisico.

Una decina di anni fa ebbi modo di scrivere che la sua poesia richiama echi di Umberto Saba e Emily Dickinson. La sua prosa, invece, in questo nuovo libro, conferma una ben definita terragna concretezza già dimostrata in precedenti esperienze narrative.

Questa volta ella manifesta il suo “primo sole” apertamente e senza remore. La “Dickinson sarnese” si scopre autobiografica. Alla maniera di Marcel Proust opera una continua, costante, sofferta ricerca di un colloquio prima con se stessa e poi con gli altri.

Nella sua narrazione, guarda caso, mi sono “ritrovato”, come in un percorso parallelo che attraversa quel suo stesso spazio fisico e temporale che mi piace chiamare la “spaccanapoli sarnese”. Per chi conosce la città di Sarno, va da piazza Croce, percorre Via Laudisio, si snoda lungo via Fabricatore, attraversa piazza Municipio e si dilunga giù per via De Liguori.

Uno spazio che diventa un percorso di vita condivisa anche da me in quel tempo, a cavallo degli anni cinquanta. Quando Norma parla della “botteguccia angusta” di suo padre fotografo in via Fabricatore, ritrovo quel mio tempo che credevo perduto.

C’ero anche io, ma non lo sapevamo. Leggendo il suo libro, l’ho ritrovato, oggi, a distanza di sei-sette decenni, in veste di dinosauro. Ebbi modo di scriverne anni fa sul mio blog.

Ricordo quando in quella bottega al fotografo Tambone, subentrò suo padre D’Alessio. Il fotografo Tambone Luigi lo si può ritrovare nelle immagini qui al link che riprendono i miei giorni trascorsi nelle “cantinelle” della Scuola Media all’Istituto De Amicis, II e III B anno del Signore 1952. A conti fatti, avevo 13 anni.

Dal balcone della casa dove abitavamo in via Fabricatore 14, proprio in testa alla scomparsa oreficeria di don Carlino, (che lei non cita) di fianco alla pasticceria Assalonne (che lei cita), proprio di fronte alla terrazza dell’abitazione di Giona Squitieri, l’armiere (che lei cita), dove c’era la nostra stanza da letto, potevo guardare le sue zie Gloria e Rita Saviano che abitavano di fronte, in alto. Entravano nella loro abitazione da un portone su per via M. Squitieri. Io corteggiavo, senza che lei l’abbia mai saputo, Rita.

Ma questo sarebbe il “mio tempo ritrovato”. Ma devo parlare di quello di Norma D’Alessio, che allora non conoscevo affatto. Qui inizia il suo percorso autobiografico. Il genere letterario che sembrerebbe essere uno dei più facili da seguire. Cosa può essere, infatti, più facile di parlare o scrivere della propria vita? Sembrerebbe. Ma non è così.

Basta dare uno sguardo alla storia letteraria per convincersi del contrario. Abbondano le storie, i racconti, i romanzi, ma rare e preziose sono le autobiografie. Ortega y Gasset ha scritto una frase che mi piace ripetere:“Originale o plagiario l’uomo è il romanziere di se stesso”. In questa semplice considerazione è sintetizzata tutta la difficoltà dell’autobiografia.

Fino a che punto un uomo, o una donna, che decidono di parlare di se stessi, sanno e possono essere “originali” o “plagiari”? Cosa significa, poi, essere “originali” e cosa si intende essere “plagiari”? Le vite degli uomini sono tante, infinite, dagli inizi del mondo, ed infinite continueranno ad essere fin quando durerà l’umanità.

Come fa, allora, una vita ad essere “originale”, se l’uomo vive tutta la sua vita in comune con quella di tanti altri? Come può questo uomo o questa donna evitare di essere un plagio di un altro uomo o di un’altra donna? E fino a che punto questa vita potrà essere davvero unica? Questi sono gli interrogativi di base da porsi, allora, quando si vuole scrivere un’autobiografia che sia davvero originale. Ed ecco perchè le autobiografie straordinarie, sono poche.

Questa di Norma D’alessio ha una caratteristica tutta sua, può essere considerata “originale” se la si legge dal suo punto di vista, “plagiaria” dal punto di vista di chi ha la fortuna di leggere il suo libro e riuscire a rivivere con lei quello che scrive. Insomma, è come ritrovare un tempo pensato perduto. Posso dire che questa è stata la mia esperienza di lettura del libro. Grazie a questa lettura ho ritrovato un tempo che pensavo fosse perduto. Ognuno ha il suo primo sole …

[image error]December 27, 2021

Nessun essere umano è un’isola

Una versione “distanziata” del quadro “Giochi di bambini” (1560) di Pieter Bruegel il Vecchio.

Una versione “distanziata” del quadro “Giochi di bambini” (1560) di Pieter Bruegel il Vecchio.Il quadro originale lo si può vedere qui sotto

La pandemia di COVID-19 non ha cambiato soltanto il comportamento umano, ma ha introdotto una serie di nuove parole e frasi nel lessico internazionale. La più diffusa contiene un’idea abbastanza forte che, se interpretata letteralmente, significa separare le persone. Se praticata all’estremo, prescrive l’isolamento sociale, qualcosa che è molto dannoso per gli esseri umani.

Un termine più appropriato e accurato sarebbe “distanza fisica” che si riferisce alla distanza che le persone devono mantenere l’una dall’altra per ridurre il rischio di passaggio o infezione da coronavirus altamente contagioso specialmente nella attuale variante omicron. Come hanno scoperto milioni di persone in tutto il mondo, si può essere perfettamente sociali in piedi a uno/due metri di distanza, o grazie a Internet, essere a migliaia di miglia di distanza.

Ma l’aspetto più insidioso di questa frase è che il distanziamento oltre che fisico, può essere anche mentale con conseguenze sociali, politiche, morali, religiose, razziali. Come dire che c’è della storia dietro questa espressione che merita di essere conosciuta.

Nel diciannovesimo secolo, la “distanza sociale” era un educato ed ipocrita eufemismo usato dagli inglesi per parlare di classe e dagli americani per parlare di razza. Fu poi formalmente adottato negli anni ’20 dai sociologi come un termine per facilitare la codificazione quantitativa che veniva introdotta nello studio nascente delle relazioni razziali.

Una esercitazione di distanziamento sociale a New York

Una esercitazione di distanziamento sociale a New YorkNella seconda metà del XX secolo, la psichiatria, l’antropologia e la zoologia questo modo di dire venne adattato per vari scopi. E ‘stato utilizzato negli anni ’90, durante la crisi dell’AIDS, negli Stati Uniti per analizzare cosa successe alla comunità gay di fronte a paure dirette di contagio. Fu nel 2004, in una pubblicazione scientifica di un articolo sul controllo del focolaio di SARS, che il termine “distanza sociale” fu utilizzato per la prima volta dalla comunità medica.

Il primo uso della frase appare nella traduzione del 1831 delle “Memorie” della sua amicizia di Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne con Napoleone Bonaparte. Bourrienne descrive come quando Napoleone entrò, nella stanza dopo una campagna militare di successo, e non riuscì più a rivolgersi a Napoleone in modo informale:

“La sua posizione poneva una distanza sociale troppo grande tra lui e me per non farmi sentire la necessità di modellare il mio comportamento di conseguenza. “

Questo uso, riferito al rango sociale degli individui e quindi all’etichetta richiesta tra le persone, fu comune nella cultura anglofona per tutto il diciannovesimo secolo, specialmente per quanto riguarda l’idea di classe sociale. Questo concetto di disuguaglianza si inserì nel tessuto della cultura nel 19 ° secolo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, dove la schiavitù era una parte radicata della società.

Negli Stati Uniti la distanza sociale fu un modo usato dai bianchi per descrivere la continuazione delle pratiche di supremazia bianca dopo l’abolizione della schiavitù. Un addolcimento del termine nel più grande ed importante contesto legato alla schiavitù e poi in seguito della violenza anti-nera. L’idea di “distanza sociale” trovò la sua prima applicazione empirica nella codificazione e quantificazione di come le persone, appartenenti a una razza, si sentivano su quelle di un’altra.

Nel processo si distanziamento/avvicinamento è stato anche inventato ed introdotto un cosi detto “indicatore quantitativo della distanza sociale” dando al sistema anche una scala di valori. La sua misura statistica avrebbe continuato ad avere un profondo impatto sulla sociologia americana, diventando uno dei più usati strumenti storici psicologici sociali nella storia intellettuale americana.

Si chiama “ Social Distance Scale ”-(La Scala di Bogardus) ed è ancora in uso oggi. Identifica la “distanza” con il pregiudizio, che calcola sulla base di un gruppo di accordi o divergenze di determinati intervistati con un certo numero di dichiarazioni. Queste hanno lo scopo di valutare la volontà di ciascun membro di quel particolare gruppo sociale di “condividere determinate situazioni” con i membri di altri gruppi sociali.

La “Social Distance Scale”, pubblicata nel 1925, elenca sette gradi di intimità come rappresentativi della gamma di possibili relazioni umane, per misurare il livello di razzismo di un individuo: parentela, matrimonio, amici personali, comunità di lavoro, cittadinanza. Alla fine del XX secolo, la scala della distanza sociale è stata applicata per mappare praticamente qualsiasi contesto da esperti di salute mentale, sociologi, antropologi, economisti, forze dell’ordine, zoologi e infine epidemiologi.

L’autrice dello studio citato Lily Scherlis indica la crisi dell’AIDS nel 1990 come una svolta decisiva per la frase “allontanamento sociale”. Scrive: “Questo momento diventa una cerniera tra l’eredità sociologica del termine e la sua reincarnazione come protocollo di sanità pubblica. “La distanza sociale”, per quanto riguardava la crisi dell’AIDS, veniva spesso utilizzata per analizzare il fenomeno della stigmatizzazione, come era stato in psichiatria.

Allo stesso tempo, il concetto di “distanza” ha assunto una nuova letteralità fisica, nonché un’associazione senza precedenti con la salute pubblica. Con l’epidemia di AIDS, lo stigma palpabilmente attaccato alle (false) ansie sul contagio: un pubblico sieropositivo divenne improvvisamente diffidente nei confronti del tocco anche casuale di quelli profilati come probabilmente sieropositivi, temendo che il virus potesse saltare semplicemente dall’epidermide all’epidermide.

Improvvisamente, la distanza sociale non era solo un modo per distinguere i gradi di pregiudizio contro le popolazioni, ma anche una descrizione della distanza fisica da mantenere da altri individui per la propria protezione. Due discorsi incompatibili si scontrano qui: scienziati sociali che aspirano a colmare le lacune di animosità tra le popolazioni e coloro che cercano di aumentare lo spazio tra i corpi delle persone per paura di quale tossicità potrebbe passare tra loro.

In un’intervista con la rivista Time , Lily Scherlis discute di quanto fosse scioccata nell’apprendere la sua storia e l’impatto sulla cultura americana. Alla domanda su ciò che l’ha sorpresa di più, Scherlis ha risposto:

“Penso che la “Social Distance Scale” sia alla base del nostro modo di pensare inconsciamente attraverso questioni di identità e disuguaglianza. Sembra che le persone ovviamente si adattino perfettamente a questi gruppi che ovviamente si odiano l’un l’altro e che quell’odio è abbastanza semplice da poter essere trasformato in un numero e contato e calcolato in media in una popolazione”.

Scherlis ha ritenuto importante per le persone capire davvero la storia oscura di questa frase che viene usata così casualmente oggi:

“Penso solo che sia davvero importante ricordare con quanta lingua istituzionalizzata sanzionata dal governo è appesantita da razzismo. Quando usi il termine e vedi il termine usato, è bene tenere a mente quanto lo stesso sia stato usato per giustificare le élite che si sequestrano da persone praticamente emarginate o non autorizzate negli Stati Uniti per 200 anni “.

A partire da luglio 2020, il movimento Black Lives Matter ha già provocato diverse riforme. Ne farà molte altre nei prossimi mesi e anni. Grazie alla brillante ricerca di Lily Schelis , possiamo avere la conferma di quanto “razzista” sia questa “frase azione/pensiero”. Abbiamo grande bisogno di smentire l’allontanamento sociale e sostituirlo con “allontanamento fisico” o qualche altro termine più generico. Dovrebbe essere una di quelle riforme.

Al distanziamento fisico si accompagna sempre un distanziamento mentale inconscio e inconsapevole. Quando incontriamo per strada qualcuno che non indossa la fatidica mascherina, siamo portati inevitabilmente a farci da parte ed evitare l’avvicinamento fisico per paura di un contatto.

Il distanziamento fisico non deve però assolutamente significare distanziamento mentale. Non possiamo vivere in un contesto sociale caratterizzato da isolamento. Nessun uomo è un’isola. L’umanità è un arcipelago di relazioni e di intenzioni. Anche gli animali vivono in comunità, in branchi, greggi, stormi, mandrie …

“Giochi di bambini” (1560) di Pieter Bruegel il Vecchio.[image error]

“Giochi di bambini” (1560) di Pieter Bruegel il Vecchio.[image error]

December 26, 2021

Una “ipotesi” che si rinnova ogni Natale: Dio che si fa Uomo

Il Libro

Il LibroDopo lo “zelota-ribelle” di Reza Aslan, era inevitabile che continuassi a parlare di questo Dio fattosi Uomo per la salvezza degli uomini. Almeno fino a quando dura questo periodo natalizio che ci ha portati nel secondo ventennio del terzo millennio. Ieri ho chiesto al mio grande amico, nonchè parente acquisito, come consuocero di mio figlio, Pasquale Califano, presidente del Club dei Dinosauri, durante il tradizionale pranzo natalizio, se, quando era giovane, gli piacevano i libri di fantascienza. Una domanda lanciata così alla buona, tra un boccone e l’altro, sempre con la mascherina appesa sotto il mento, per tenere alla larga quella variante mutante di nome Omicron. Atmosfera, appunto, da fantascienza.

Avevamo sott’occhi quelle due fotografie fatte oltre mezzo secolo fa nelle famose “cantinelle” della Scuola Media, a Sarno, nell’antica Valle dei Sarrasti. Mi ha detto che sapeva ben poco di fantascienza, a lui piacevano i libri di avventura. Io ho risposto che mi sentivo, oggi, nel terzo millennio, alla vigilia di un nuovo anno denominato 2022, come quando negli anni cinquanta lessi per la prima volta un libro di un autore inglese chiamato George Orwell che aveva per titolo il “1984”. Date ed eventi, a quel tempo, quanto mai futuristiche le prime e fantascientifici i secondi.

Abbiamo superati sia le une che gli altri, sorpassati non solo nel secolo ma anche il millennio. Siamo impegnati, oggi, a combattere un nemico tanto oscuro quanto invisibile, che non abbiamo mai conosciuto o studiato, nè prima nè dopo quegli anni trascorsi in quelle “aule-cantinelle”, come quelle immagini ci ricordano. Un’atmosfera tipicamente fantascientifica, da collezione Urania.

Eppure, ad ogni fine anno, rinnoviamo il rito del Natale, insieme alle “ipotesi” che questo evento porta con sè per tutti gli esseri umani su questo pianeta. Non si sa bene cosa accade altrove nei multiversi. Si rinnovano sempre nuove ipotesi in questo periodo di fine anno. Il calendario ci obbliga a festeggiare e riflettere sul suo significato. Ed ecco, allora, rinnovarsi anche la tradizione letteraria di scritture antiche e moderne, sulla figura di questo personaggio, tanto “figlio di Dio” quanto “figlio dell’Uomo”.

Figura storica, fisica, metafisica e trascendente. Un oceano di scrittori e di libri ne parlano e ne scrivono, ed io qui mi trovo a rileggere questa “Ipotesi su Gesù”, pubblicata da Vittorio Messori nel 1976 che gelosamente conservo nella mia biblioteca cartacea. Ho rinnovato questa lettura in maniera digitale nella versione Kindle, con alcuni aggiornamenti. L’ho affiancata ad altre “ipotesi” sullo stesso argomento Gesù, di altri scrittori come quella di Antonio Socci e quella recentissima del cardinale Gianfranco Ravasi.

Indagini, ipotesi, biografie, ricerche, studi, un mondo di domande, in una realtà, quella che chiamiamo “vita” sul conto di un uomo che è sia “figlio di Dio”, che “figlio dell’Uomo”. Nella mia totale ignoranza, non sono in grado di dare una risposta a queste domande.

Già soltanto di fronte a me stesso, sono ben consapevole di essere un mistero sia in quanto uomo che in quanto persona. Ancora più ignorante quando tento di confrontarmi con il mistero dell’essere in quanto tale. Figurarsi poi davanti al mistero di un Dio che si fa uomo per redimere e salvare gli uomini.

Che fare, allora? La mia lettura, le mie ricerche, i miei pensieri, devono pur avere un senso, anche se mi trovo di fronte ad un “mistero” sia umano che divino. Non resta che rileggermi la seconda Lettera ai Filippesi che scrisse Paolo nella quale proclama la cosi detta “alienazione di Dio”. La riporta alla fine della sua “ipotesi” Vittorio Messori.

Se dunque c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto, frutto della carità, se c’è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri.

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù:

egli, pur essendo nella condizione di Dio,

non ritenne un privilegio

l’essere come Dio,

ma svuotò se stesso

assumendo una condizione di servo,

diventando simile agli uomini.

Dall’aspetto riconosciuto come uomo,

umiliò se stesso

facendosi obbediente fino alla morte

e a una morte di croce.

Per questo Dio lo esaltò

e gli donò il nome

che è al di sopra di ogni nome,

perché nel nome di Gesù

ogni ginocchio si pieghi

nei cieli, sulla terra e sotto terra,

e ogni lingua proclami:

«Gesù Cristo è Signore!»,

a gloria di Dio Padre.

Messori conclude: “Se anche questo Dio-Gesù è un equivoco; se malgrado tante verosimiglianze anche qui siamo di fronte alla proiezione abusiva nei cieli del bisogno religioso degli uomini; ebbene, allora l’antico grido di Riccardo di San Vittore risuona con rinnovata verità: “Signore, se il nostro è un errore sei tu che ci hai ingannati”.

[image error]December 25, 2021

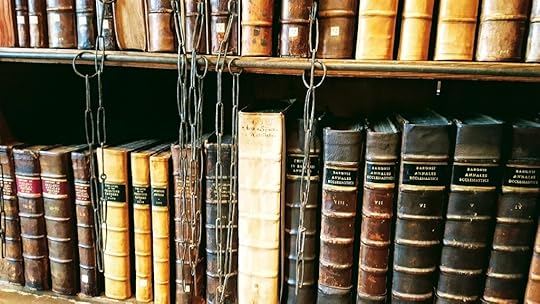

“Così il virus ha sgominato gli incatenati al cartaceo”

Libri con catene antifurto nella biblioteca della Cattedrale di Wells, Regno Unito, anni Ottanta del XVII secolo, foto @angallo

Libri con catene antifurto nella biblioteca della Cattedrale di Wells, Regno Unito, anni Ottanta del XVII secolo, foto @angalloFilologia digitale: la rete, i testi, le edizioni. La chiusura forzata di biblioteche e archivi ha smascherato molti pregiudizi sulla digitalizzazione dei libri: due volumi Carocci e Salerno affrontano da vari fronti un tema aperto. Uno degli effetti più pervasivi e probabilmente permanenti dell’epoca-Covid nel campo dell’istruzione e della cultura è stato senz’altro il cambiamento repentino dell’atteggiamento verso il digitale.

Pochi fenomeni come la lunga chiusura delle biblioteche e l’inaccessibilità del libro cartaceo a fronte della generale e gratuita disponibilità delle biblioteche digitali, hanno creato l’impressione di un mutamento epocale e di un passo definitivo, la scoperta e la comunicazione di una ricchezza enorme a portata di mano eppure finora limitata alla frequentazione di appassionati, addetti ai lavori e fanatici della tecnologia.

Quel che è successo qualche mese fa, quando rettori di tutta Italia ingiungevano ai professori di inserire nei loro syllabi solo testi reperibili su internet, e interi anni scolastici e corsi universitari sono stati salvati dalla disponibilità di opere e strumenti online, ha aperto gli occhi anche a chi li teneva socchiusi, magari sormontati da sopraccigli ben arcuati, costantemente in attesa di sviluppi tranquillizzanti e di confortevoli ritorni al papiro e alla pergamena.

Ma per tutti i Don Ferrante viene il tempo del disvelamento, anche quando, costretto da un’etimologia inquietante, questo coincide con un’apocalisse. Come diceva cinicamente quel genio di sant’Agostino, foris inveniatur necessitas, nascitur intro voluntas. Non che i problemi siano risolti: anzi, proprio ora diventano di dominio comune elementi di incertezza e questioni aperte nell’approccio al digitale che finora avevano animato solo il dibattito specialistico.

Ne abbiamo una traccia, preterintenzionale rispetto alla rivoluzione post-Covid, in due istruttive raccolte di saggi uscite negli ultimi mesi: Teoria e forme del testo digitale, curato dal filologo italiano Michelangelo Zaccarello (Carocci editore «Studi Superiori», pp. 232, euro 24,00), che offre in ottima traduzione saggi di autori prevalentemente anglosassoni degli anni 1983–2016 noti agli insider ma non al pubblico generale, e Editing Duemila Per una filologia dei testi digitali (Salerno Editrice, pp. 245 indici compresi, euro 21,00) che mette insieme alcuni densi articoli, risalenti al periodo 2014-’19, di Paola Italia, pioniera di applicazioni digitali per lo studio delle stratificazioni linguistiche dei Promessi sposi oltre che promotrice di esperimenti di wiki-edizione dei Canti di Leopardi.

In entrambi troviamo formulati e discussi problemi che il trauma delle biblioteche e degli archivi sbarrati può far apparire improvvisamente superati o irrilevanti, o, al contrario, ancora più urgenti perché non più eludibili con un facile richiamo al libro tradizionale. Un fronte di diffidenza quanto mai esteso è da sempre lo standard di qualità richiesto alle pubblicazioni digitali, il cui sviluppo impetuoso e disinvolto ha portato in pochi anni alla creazione di immense biblioteche, come Google Books, in cui come è noto diventano disponibili in forma ricercabile manoscritti medievali, stampe antiche e libri ottocenteschi, ma anche saggi di studi appena usciti, che i lettori potevano prima trovare solo in biblioteche internazionali ben fornite (e dunque la gran parte degli interessati semplicemente non poteva leggere): tale patrimonio è però reso disponibile al prezzo di una frequente trascuratezza di informazioni di corredo o di imperfezioni del processo di digitalizzazione testuale (specie nei primi anni e in imprese più corrive, come Internet Archive che però quasi sempre fornisce a riscontro anche la riproduzione fedele in pdf o déja vu).

Questa diffidenza si basa abitualmente su un escamotage dialettico banale, la comparazione di oggetti non omogenei (falsa analogia, o apples and oranges fallacy): un testo digitale di tipo divulgativo, con errori, viene confrontato a un testo cartaceo di edizione critica, sperabilmente privo di errori. Se si confrontano oggetti dello stesso tipo (testi digitali non filologici con libri a stampa di massa) il gap si riduce o si annulla (lo sa bene ogni lettore di romanzi economici o di quotidiani cartacei), e se si proporziona la comparazione degli errori alla quantità di testi disponibili e ai lettori raggiungibili, il gap si inverte.

Una dimostrazione famosa si ebbe già nel 2005, quando si verificò che gli articoli scientifici di Wikipedia avevano un livello qualitativo pari o superiore a quelli dell’Encyclopaedia Britannica. Oggi, a distanza di quindici anni, il numero (e la multimedialità) delle informazioni su ogni disciplina che si

trovano su Wikipedia è oggettivamente e materialmente irraggiungibile da qualsiasi enciclopedia cartacea.

Naturalmente nella quantità si trovano errori, che nella rete diventano rapidamente fonti di fake news involontarie: ma altrettanti se ne trovano nei volumi tradizionali, e sarebbe esercizio facile per ogni specialista di un qualche argomento trovare difetti, disinformazione e soprattutto lacune in qualsiasi voce di qualsiasi enciclopedia cartacea anche prestigiosa, per non parlare dell’enorme quantità di lemmi che sugli strumenti a stampa semplicemente non esistono e dunque rendono il confronto semplicemente improponibile.

Lo stesso si deve riconoscere, al di là di descrizioni addomesticate che si scelgono l’idolo polemico più conveniente, per le edizioni critiche, cioè le ricostruzioni e documentazioni degli originali (o delle forme di testo più vicine agli originali) di un’opera: l’esperienza ormai quotidiana non fa che svelare, a noi nani comodamente seduti sulle spalle dei giganti (e dei data-base), le manchevolezze e le falsificazioni delle edizioni critiche «tradizionali» vecchie e recenti.

Un mio recente controllo sui testimoni manoscritti di un poemetto medievale che aveva avuto almeno tre o quattro edizioni critiche a stampa, ha svelato l’esistenza di un sorprendente numero di codici, ignoto o ignorato dagli editori «cartacei», che senza internet sarebbe stato impossibile individuare e che ora fa di quelle edizioni cartacee inaffidabili residui di modernariato.

Il gap diventa drammatico se si confronta l’apparato cosiddetto critico di un’edizione cartacea con la documentazione resa disponibile da una buona edizione digitale (che nei criteri di fatto invalsi deve esibire tutti i testimoni in riproduzione fotografica e trascrizione completa): quante lezioni non segnalate, quanti errori di trascrizione, quanti dati lasciati nei cassetti del filologo, quante scelte discutibili! E il lettore del libro non è messo neppure in condizione di controllarle, perché privo di accesso diretto alla documentazione, che nelle edizioni cartacee abitualmente non viene riprodotta ma solo riassunta (o taciuta) dal curatore.

Naturalmente anche online si trovano edizioni fatte male, che comunque sono meglio emendabili proprio grazie alla disponibilità immediata delle fonti: ma la cattiva qualità non è una conseguenza della tecnologia in sé, bensì — come nei libri cartacei — della maggiore o minore accuratezza individuale dello studioso o del livello scelto per l’edizione. Anche in questo caso le critiche fanno leva su un diffuso escamotage della tecnica retorica, la famosa enumeratio imperfecta (ab uno descendet omne, la generalizzazione di esempi di comodo) che tutti usiamo quando siamo a corto di argomenti. Terzo fra gli strumenti dialettici ingannevoli è la fallacia di correlazione causale (post hoc, ergo propter hoc), che attribuisce al digitale l’ipotetico abbassamento di livello della pratica filologica, dovuta invece a un travolgente cambio di paradigma intellettuale, diventato dogmatico soprattutto nelle filologie nordiche, che considera il documento storico sempre superiore (cioè più affidabile, anche perché materialmente esistente e riscontrabile) rispetto al testo «virtuale» ricostruito da un filologo ogni volta diverso e dunque sempre discutibile, e ritiene l’autore (ma fin da Foucault e Barthes, in èra ampiamente pre-informatica) una aggregazione funzionale più che una personalità biografica.

Per fortuna i libri di Italia e Zaccarello, grazie alla pluralità di voci o alla diffrazione dei tempi di pubblicazione originaria dei singoli capitoli, testimoniano problemi e soluzioni insieme. In Teoria e forme del testo digitale si leggono ad esempio sia il vecchio ma fondamentale (1983) saggio di

Jerome McGann sul testo «sociale», sia la sua feroce confutazione recente (2016) da parte di Peter Robinson, uno dei maggiori se non il maggiore editore digitale, cui si devono non solo lavori seminali su Chaucer, Dante, il Vangelo di Giovanni, Le mille e una notte, ma anche l’elaborazione di programmi specifici, come CollateX e la sua versione open source, usati da molte altre imprese filologiche, e di metodi rivoluzionari, come la (discutibile) applicazione dell’analisi «cladistica» (cioè per rami senza radice) di origine biologica agli stemmi, ossia agli alberi genealogici dei testimoni di

un’opera.

Nella raccolta di Carocci il capitolo più illuminante è senz’altro la postfazione di H. Wayne Storey, presidente della Society for Textual Scholarhisp: immune da pregiudizi, ricco di dati e insieme di rappresentazioni equilibrate e affidabili della realtà digitale. All’eleganza della sua riflessione dobbiamo, come esempio della resistenza che ogni nuovo medium suscita nelle abitudini degli utenti, la citazione delle esecrazioni di Vincenzo Borghini (1574) contro la stampa del Decamerone, che avrebbe magari fatto meglio a restare manoscritto: «Percioché oltra la lunghezza del tempo, e la trascuraggine d’alcuni stampatori, haveva l’audacia di molti aggiunta (come per lo più suole avvenire, con il poco sapere) la purità, e candidezza di questo autore molto corrotta, e guasta, forse per rendere i libri loro più vendibili al vulgo». Ecc.

La stessa dialettica di pars destruens e construens si instaura nel libro di Paola Italia fra impietose sottolineature dei rischi di Google e dei difetti di alcune edizioni digitali e una lucida palinodia che vale la pena di citare in extenso: «Credo che la fase delle lamentazioni sulla pericolosità del testo digitale sia ormai trascorsa e che sia più utile passare a una fase più costruttiva, dal momento che non possiamo arrestare la totalizzazione digitale e, anzi, sono convinta che avere assunto una forma di diffidenza e chiusura verso la testualità digitale abbia ritardato la presa di coscienza, a livello generale, sulle responsabilità che abbiamo verso i testi che leggeranno le nuove generazioni, fino al paradosso, che abbiamo già visto, di raffinate edizioni scientifiche che nessuno legge, e di testi spazzatura che proliferano in rete, che i nostri studenti consultano, studiano e citano».

Io aggiungerei che i testi-spazzatura proliferano anche a stampa, e non da ora, ma evidentemente non creano altrettanto turbamento perché il raggio di diffusione è minore. Il problema vero, che entrambi i volumi hanno presente e che Paola Italia affronta con casistica accurata nel cruciale capitolo 4 (Per una filologia di testi digitali), è come assicurare la durata di un patrimonio immateriale così imponente e universale, frutto di investimenti ingenti ma limitati nel tempo. I supporti diventano obsoleti, le codifiche sono provvisorie, inadeguate e mai veramente interoperabili, i siti non vengono curati dopo la conclusione dei progetti, perfino i server e i relativi cloud sono a rischio chiusura nel caso di fallimento delle aziende che li mantengono o rinegoziazione dei contratti.

Questa è la minaccia che incombe sulla permanenza di tanto lavoro e di tanti dati. Eppure anche i libri, se esposti alle intemperie o abbandonati in spazi privi di manutenzione, non sopravviverebbero più di qualche mese. Per conservarli sono state create almeno fin dal III secolo a.C. istituzioni, chiamate biblioteche, i cui costi altissimi, in termini di edifici, attrezzature e personale, sono stati considerati dalle società necessari per la custodia del sapere umano. Perché questo non deve valere per le nuove, immense, ormai irrinunciabili mediateche digitali?

Francesco Stella, 27.09.2020

© 2020 IL NUOVO MANIFESTO SOCIETÀ COOP. EDITRICE[image error]

Immaginare il futuro …

Buongiorno e Buon Natale! Stamattina per augurarmi il meglio ho preso questo libro di De Crescenzo e ho scoperto che sono trascorsi ben 26 anni da quando lo comprai. Era il 18 gennaio del 1995. Davvero tutto scorre, continua a scorrere anche se Lui, Luciano non c’è più. Chissà cosa avrebbe detto e scritto oggi. Ma la Rete è sempre pronta a darti una risposta ed ecco una newsletter che soddisfa questo desiderio in maniera inaspettata. Buona lettura!

Il focus di questa newsletter è l’apprendimento, l’anticipazione e il futuro, ossia quella caratteristica del cervello umano che lo rende “predittivo”. A progettare il futuro l’essere umano impara, se è sano, fortunato ed abile, dalle proprie esperienze in modo “implicito”. Il cervello umano è infatti intrinsecamente predittivo: da quando si è “formato” la principale caratteristica che ha permesso la sopravvivenza dell’ Homo habilis nella preistoria è stata la capacità di immaginare un futuro. Diversi esperimenti neuroscientifici, alcuni dei quali da noi riportati, hanno accertato nel cervello umano la presenza sistematica di un comportamento “predittivo” dovuto alla necessità evoluzionistica di adattamento all’ambiente. Infatti, quando occorre effettuare una scelta in condizioni di rischio, il cervello di un soggetto sano tende a prendere decisioni vantaggiose sulla base delle probabilità di successo che ha imparato implicitamente (cioè in modo inconscio), nel corso di esperienze precedenti. Ecco perchè è utile aver fatto molte esperienze personali: per accumulare (inconsciamente) nella propria memoria di lungo termine un catalogo di accadimenti significativi ai quali attingere quando è necessario prendere una nuova decisione. Le persone sane sono in grado di attuare comportamenti che accettano esiti positivi ritardati nel tempo in cambio della riduzione del rischio. Per esiti positivi si intende la ricompensa dopaminergica stimolata dall’anticipazione del futuro.

I temi trattati in questo numero sono:

Non facciamo altro che pensare al futuro. Questa è la conclusione cui portano le prove scientifiche presentate in questa pagina. Agli inizi di questo millennio un documento dell’UNESCO riportava: “ “. La realtà ha confermato questa previsione nel 2020, scatenando l’imprevista pandemia di Covid19 che, inaspettatamente, ha devastato, sanitariamente ed economicamente, l’intero pianeta e della quale non si intravede ancora la conclusione. L’anticipazione del futuro sta diventando dunque un tema essenziale per le conseguenze che gli imprevisti possono avere su un mondo sempre più interallacciato e globalizzato. Diversi esperimenti neuroscientifici hanno accertato nel cervello umano la presenza sistematica di un comportamento “predittivo” dovuto alla necessità evoluzionistica di adattamento all’ambiente. Quando occorre effettuare una scelta in condizioni di rischio, il cervello di un soggetto sano tende a prendere decisioni vantaggiose sulla base delle probabilità di successo che ha imparato implicitamente (cioè in modo inconscio), nel corso di esperienze precedenti. Ecco perchè è utile aver fatto molte esperienze personali: per accumulare (inconsciamente) nella propria memoria di lungo termine un catalogo di fatti significativi ai quali attingere quando è necessario prendere una nuova decisione. Le persone sane sono in grado di attuare comportamenti che accettano esiti positivi ritardati in cambio della riduzione del rischio. Per esiti positivi si intende la ricompensa dopaminergica stimolata dall’anticipazione del futuro. Negli ultimi anni è emersa una visione secondo cui la previsione o l’anticipazione rappresenta un principio fondamentale del funzionamento cerebrale che è “al centro della cognizione”. L’attesa per il futuro produce un aumento del benessere umano e della salute mentale. Considerato come un “modo di conoscere”, il Design of Anticipation (DoA) affronta la codificazione della miriade di sistemi di anticipazione, sia consci che inconsci. Il DoA sviluppa, ordina e diffonde descrizioni dei processi/sistemi di anticipazione o di come il dopo-di-adesso entra nella realtà. I recenti progressi nella comprensione della complessità, dell’incertezza e dell’emergenza hanno aperto nuovi modi di definire e utilizzare il futuro. La domanda quindi non è come far fronte a un universo che sembra diventare più complesso, ma come migliorare la nostra capacità di sfruttare l’emergere di novità che ci ha sempre circondati. ). Ella ha sottolineato che, sebbene il processo educativo coinvolga sia l’apprendimento che l’insegnamento, la ricerca neuroscientifica di solito si concentra solo sull’apprendimento, poiché l’insegnamento è meno comune nei modelli animali ed è difficile da studiare utilizzando la metodologia delle neuroscienze”. Esiste, tuttavia, un sottocampo in via di sviluppo all’interno delle neuroscienze chiamato “Mind, Brain and Education” (MBE) che tenta di collegare la ricerca con l’insegnamento. I ricercatori MBE studiano i modi per sfruttare la naturale capacità di attenzione umana, cioè come utilizzare gli studi sui sistemi di memoria per informare la pianificazione delle lezioni e come utilizzare la ricerca sul ruolo delle emozioni nell’apprendimento. La Kaufer ha concluso ribadendo alcuni dei modi con cui “implementa questi principi in classe”, inclusi: (a) i sondaggi o quiz per verificare la comprensione degli studenti e aumentarne il coinvolgimento (

Il cervello umano non nasce precablato con le conoscenze necessarie alla sopravvivenza. Il neuroscienziato Stanislas Dehaene scrive nel libro “Imparare”: “ “. L’apprendimento consente a tutti gli animali (essere umano compreso) di adattarsi a condizioni ambientali imprevedibili. Ecco perchè l’evoluzione ha inventato la capacità di imparare. Solo l’essere umano ha inventato la scuola, cioè quella “raffineria neurale” dove i circuiti cerebrali acquisiscono le loro capacità migliori. Ma cosa succede nel cervello umano quando “impara” qualcosa? Le nuove tecniche di neuroimaging iniziano ad essere impiegate per cercare di capirlo, e le “neuroscienze educative” sono un campo di ricerca interdisciplinare che cerca di tradurre i risultati della ricerca sui meccanismi neurali dell’apprendimento in pratiche e politiche educative. Siamo solo agli inizi di questo processo e le applicazioni tentate finora sono sperimentali. Una di queste sperimentazioni l’ha tentata la biologa molecolare Daniela Kaufer, che ha tenuto nel 2011 un seminario alla Berkeley University aprendolo con una citazione: “Tutti gli animali imparano, pochissimi insegnano” (Blakemore e Frith, “. Egli ha invitato gli studiosi di neuroscienze educative ad approfondire le metodologie integrative, scrivendo: “ i-clicker), (b) i molteplici modi di presentare un punto importante, © il prendersi una pausa durante una lunga lezione, (d) l’incoraggiare una varietà di forme di partecipazione in classe, (e) l’usare la musica, (f) il presentare domande in un contesto che è personalmente rilevante per lo studente (ad esempio, formulando domande in seconda persona) e (g) incoraggiando gli studenti a essere fisicamente attivi (ad esempio, usando i movimenti di qigong durante una pausa della lezione). Secondo la Kaufer i principi chiave dell’apprendimento sono quattro: Neuroplasticità, Stress, Condizioni generali (sonno, alimentazione, esercizio) e Controllo volitivo. Da questa sperimentazione emergono alcune indicazioni agli insegnanti per favorire l’apprendimento: creare le condizioni affinchè i loro studenti siano moderatamente stressati con tecniche quali introdurre attività che richiedano il movimento e la partecipazione individuali, o riprodurre musiche sconosciute e, inoltre, stimolare l’apprendimento attivo degli studenti con il “controllo volitivo”, cioè con la personale ricerca di informazioni critiche nell’ambiente (oggi potremmo dire “nel web”). Il pedagogista Corrado Matta ha ricostruito e valutato criticamente il rapporto probatorio tra neuroscienze e pratica educativa, scrivendo: “

Circa un quarto dello sviluppo cerebrale complessivo di ogni essere umano avviene prima della nascita. Il futuro cervello e sistema nervoso si manifestano per la prima volta intorno alle 3–4 settimane di sviluppo. In questa fase iniziale, nuovi neuroni si formano a una velocità superiore a 250.000 al minuto. Questa rapida crescita neuronale continua per tutta la gravidanza, tanto che al momento della nascita il numero di neuroni supera di gran lunga il miliardo. A partire dall’ottava settimana di sviluppo, anche i neuroni iniziano a specializzarsi e inviano più rami per formare un intricato schema di connessioni (sinapsi) con altri neuroni in diverse regioni del cervello. La creazione di sinapsi è l’evento chiave che differenzia l’essere umano da altre specie. I neuroscienziati Bryan Kolb e Robbin Gibb sostengono l’opinione di altri neuroscienziati che vi siano due tipi di sinapsi che caratterizzano l’essere umano: quelle “in attesa di esperienza”, che si formano nel cervello del neonato per formarlo e plasmarlo all’inizio della vita, e, In secondo luogo, vi sono quelle “dipendenti dall’esperienza” che si formano nel cervello di un adulto quando egli fa esperienze specifiche durante l’apprendimento. La sinaptogenesi e la mielinizzazione delle sinapsi sono stimolate e guidate dalle esperienze ambientali e dipendono dall’apprendimento. Si può dire che lo sviluppo di un cervello adulto si compie quando la mielinizzazione, che conferisce rapidità alla comunicazione neuronale, ha esaurito il suo compito, cioè dopo il diciottesimo anno d’età. A quel punto la maggior parte dei circuiti neurali sono stati formati e il cervello è pronto ad affrontare nuovi stimoli ed esperienze per migliorare le proprie decisioni e la propria azione sul mondo. Quindi il processo che guida lo sviluppo del cervello è la plasticità sinaptica, cioè un processo dipendente dall’esperienza che si traduce in cambiamenti duraturi nella comunicazione sinaptica. Questo fenomeno stimola i cambiamenti strutturali, molecolari e genetici nel cervello ed è il principale modello biologico per i processi di apprendimento e memoria. Un organo cerebrale la cui importanza è stata evidenziata da recenti ricerche e che appare essere il fulcro dell’azione cognitiva umana è l’ippocampo, posto al centro del sistema limbico. Una delle principali funzioni dell’ippocampo è la formazione della mappa cognitiva, che è un tipo di rappresentazione mentale correlata all’acquisizione, codifica, memorizzazione, richiamo e decodifica di informazioni su posizioni relative all’interno di un ambiente specifico. È necessaria un’attività ippocampale intatta per formare e ricostruire la memoria relazionale (necessaria per ricordare associazioni arbitrarie tra oggetti o eventi) associata alla cognizione flessibile e al comportamento sociale. Molti studi hanno rivelato che qualsiasi danno all’ippocampo può compromettere l’uso flessibile delle informazioni e produrre comportamenti disadattivi. L’ippocampo è sempre in funzione, notte e giorno, infatti si “riattiva” durante il sonno per consolidare, nella memoria di lungo termine, le informazioni ritenute importanti apprese durante la veglia del giorno precedente. L’età è associata ad un aumento del rischio di diversi disturbi tra cui demenze, malattie cardiovascolari, aterosclerosi, obesità e diabete. L’età è anche associata al declino cognitivo, in particolare nei domini cognitivi associati alla memoria e alla velocità di elaborazione. Con l’aumento dell’aspettativa di vita in molti paesi, il numero di persone che soffrono di deterioramento cognitivo associato all’età è in aumento e quindi, sia in termini economici che sociali, il miglioramento o il rallentamento dell’invecchiamento cognitivo è un obiettivo importante per la ricerca futura.

Un rapporto statunitense del PEW (Research Center) del 2020 è stato titolato così: “L’apprendimento permanente sarà la nuova normalità, ma siamo pronti?” Il PEW argomenta in questo modo il futuro dell’apprendimento: “ “ Con i progressi nell’assistenza sanitaria, nella medicina e nel controllo delle malattie, nonché i miglioramenti delle condizioni di vita generali, abbiamo in qualche modo, come ha detto uno specialista dell’invecchiamento, “trovato un modo per rallentare il processo di decadimento corporeo che ci è stato dato dalla natura , uno sviluppo davvero notevole che nessun’altra specie ha raggiunto prima”. Il Global AgeWatch Index Report prevede che entro il 2100 il numero di persone di età pari o superiore a 80 anni aumenterà di oltre sette volte, da 125 milioni a 944 milioni. Con una vita di 100 anni, è possibile che anche la nostra vita lavorativa si allunghi? Le carriere del futuro dureranno 60, 70 o 80 anni? Già, i lavoratori di 55 anni e più restano nella forza lavoro a tassi storicamente elevati, fino alla fine dei 60 e persino dei 70 anni. Come facciamo a quadrare le proiezioni di vite più lunghe con quelle che prevedono una massiccia obsolescenza del lavoro? Anche stime prudenti indicano che gran parte del lavoro che gli esseri umani fanno oggi sarà automatizzato nel prossimo decennio. Allo stesso tempo, i progressi tecnologici continueranno a dare origine a tipi di lavoro e carriere completamente nuovi. Le transizioni lavorative sono già una parte consolidata della vita. Solo negli Stati Uniti, 10.000 baby boomer compiranno 65 anni ogni giorno da oggi fino al 2030 e molti di loro avranno sperimentato almeno 12 cambi di lavoro prima del pensionamento. Questi numeri aumenteranno solo con il tempo, poiché le persone affrontano vite lavorative più lunghe e turbolente. Sono finiti i giorni in cui si possa andare in pensione all’età di 65 anni e poi vivere con una pensione garantita da uno o pochi datori di lavoro che hanno definito la carriera di una persona.” Insomma, l’apprendimento permanente sarà una necessità obbligata dal cambiamento delle condizioni lavorative.

Buona lettura! Potete consultare l’archivio delle newsletter qui.

[image error]