Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 79

March 15, 2022

Io sono un “apòta”…

Le parole dell’apòta

Le parole dell’apòtaChi conosce un pò di inglese potrà leggere il senso di questo mio post in anticipo e capire il significato della parola. Apòta. Cari amici lettori questi sono brandelli di pensiero che formano il mosaico della mente. La mia mente, come la vostra in questi giorni. Una mente in disordine, pensieri, appunti buttati qua e là, alla rinfusa, a sintetizzare tutta la mia impotenza di apòta.

Non conoscete questa parola? Mi sono sempre sforzato di essere uno stoico, ho apprezzato il pensiero positivo, ho conosciuto il pensiero laterale, ma sono diventato ormai soltanto uno scettico, uno che non presta più fede ingenuamente a quello che sente, vede e legge.

Il termine risale al 1922, coniato dal grande italiano Giuseppe Prezzolini, apparso per la prima volta sulla rivista “La Rivoluzione liberale”, fondata da Gobetti; dal greco apotos ‘che non beve’, composto da a- privativa e dalla radice del verbo pìno bere (che si rinviene, ad esempio, in ‘potabile’). L’apòta è colui che non se la beve. Prezzolini, il mese prima che Mussolini guidasse la marcia su Roma, lo usò per l’occasione.

Costituiva idealmente la “Società degli apoti”: davanti ai tumultuosi accadimenti di quel periodo e alle nuove realtà che si stavano imponendo, la scelta che proponeva era di non lasciarsela dare a bere e sottrarvisi, al fine di ricercare la perduta limpidezza di pensiero. Di lì a poco, infatti, lascerà per sempre l’Italia, per la Francia prima e gli Stati Uniti poi.

Quella dell’apòta è quindi una figura simile allo scettico: non prestare fede a tutto, non credere ingenuamente a ciò che viene detto. Ma l’apòta, inoltre, mostra una certa sfumatura escapista, un’inclinazione all’allontanamento: lo scettico magari resta volentieri al tavolo, l’apòta no.

Sono molti i giornalisti e i letterati italiani che sono ricorsi a questo concetto, idealmente aderendo alla “Società degli apoti”, a volte come espressione di un desiderio di ricercare una verità diversa da quella scodellata, a volte come espressione di una volontà quasi anacoretica di abbandonare confronti ritenuti corruttivi.

Che faccio, mi metto a citare Montanelli, Longanesi, Guareschi, Malaparte? Per dire soltanto alcuni che non ci sono più. Ce ne sono molti anche oggi, pochi e viventi. Le firme sono tutte sui giornali di destra, sinistra e centro, come i loro volti nei salotti e nei talk show, in rete e sui social. Come si fa a credere più in qualcosa, o meglio/peggio ancora, qualcuno, dopo la pandemia con l’arrivo della guerra.

L’ho detta la parola GUERRA, vera, quella con le bombe ed i missili in attesa dell’atomica. Un grande casino, comunisti che diventano fascisti, marxisti si trasformano in nazisti e zaristi, abbondano i qualunquisti e gli opportunisti. Come fai a credere in qualcuno o in qualcosa. Tutte le idee si trasformano in ideologie, tutte le religioni in fanatismi, tutti i pontefici in pope. Direte che sono pessimista? Ma come fai ad essere ottimista?

Come possiamo vivere momenti del genere? Perché, comunque finisca, condizionerà irrimediabilmente il nostro futuro. Siamo in un cul de sac, politico, economico, soprattutto morale. I nodi di decenni di sciaguratezze politiche, economiche, culturali, stanno arrivando al pettine.

La persona colta, istruita e sensibile che mi illudevo di essere, si rifiuta di scrivere banalità gradite al sistema politico-mediatico dominante. Non so bene cosa/come pensare. L’apòta che mi sento diventato preferisce tacere, e rinchiudersi negli opportuni interstizi del mio tempo vissuto. A chi vuoi interessi quello che pensa e scrive un dinosauro come me?

Come comune cittadino, quale sono, ho deciso di premere il tasto “mute”: vedo, sento, leggo di tutto, vagonate di fake truth, meglio dire stronzate. Lo so, la mia è vigliaccheria intellettuale in purezza. Perché? Perché so che il tempo delle chiacchiere è finito. Io dovrei forse scrivere “Siamo tutti ucraini, andiamo a combattere il dittatore Putin, boots on the ground!” Ma non ho il coraggio di scriverlo.

Nessuno ci crederebbe, nemmeno il mio amico artigliere Aniello ufficiale alla SAUSA, quella che fu la Scuola Ufficiale di Foligno. Noi demmo alla Patria 16 mesi della nostra vita, vivendo. Questi ukraini e russi stanno dando la loro vita, crepando davvero. Per che che cosa? La libertà, l’indipendenza, l’ideale? Ma per favore! Non me la bevo!!!

Peggio, mi autoassolvo, come fanno le nostre leadership che si nascondono dietro l’articolo 11 della Costituzione, sapendo che i loro elettori (ormai sempre meno “cittadini”, sempre più ridotti a meschini “consumatori”) non intendono certo “morire per Kiev”: oltre settant’anni di cosiddetta pace non sono passati invano.

Inutile sperare nell’aiuto degli americani, come noi europei vigliaccamente abbiamo fatto per un secolo. Joe Biden è stato chiaro: “Dopo le sanzioni c’è solo la Terza Guerra mondiale”. Anche le mamme americane hanno detto basta mandare i figli a morire per esportare la democrazia delle multinazionali! Tante profezie si sono palesate.

Così l’analisi di Simone Weil secondo cui la guerra disumanizza le persone e le distrugge, riducendole a cose. In quest’atmosfera di disagio morale, che ha reso buie queste giornate, c’è stato un solo raggio di sole marzolino: Francesco che va a trovare, a casa sua, l’Ambasciatore russo di nascosto in una cinquecento. Mica ha preso l’aereo ed è andato a Kiev! Come apòta, dico che oggi lui è l’unico di cui mi fidi, l’unico leader morale che abbia ancora credibilità. Fino ad un certo punto. Ma poi lui non si è mosso da Roma!…

[image error]March 14, 2022

Un assassino per le idi di marzo

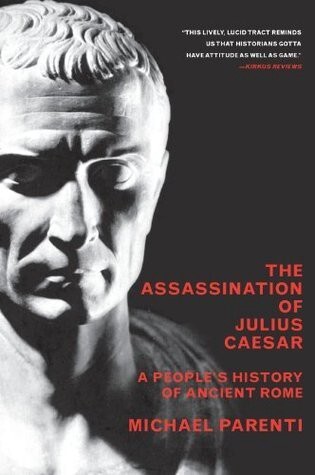

Il Libro

Il Libro

La maggior parte degli storici, sia antichi che moderni, hanno visto la tarda Repubblica di Roma attraverso gli occhi della sua ricca nobiltà. In “L’assassinio di Giulio Cesare”, Michael Parenti ci presenta una storia di resistenza popolare contro il potere e la ricchezza radicati. Mentre valuta attentamente le prove riguardanti l’omicidio di Cesare, Parenti tratteggia lo sfondo del crimine con dettagli affascinanti sulla più ampia società romana. Il risultato è una prospettiva completamente nuova su un’epoca molto studiata.

15 marzo Giulio Cesare assassinato alle idi di marzo. Nel 44 a.C. il dittatore romano stava avviando una serie di riforme politiche e sociali quando fu assassinato in questo giorno, le Idi di marzo, da un gruppo di nobili, tra i quali c’erano Cassio e Bruto.

44 a.C. È una notte tempestosa, piena di presagi, il giorno in cui Cesare torna trionfante, declina per tre volte la corona di Roma e sente l’avvertimento dell’indovino: “Attenzione alle idi di marzo!” Cassio, temendo il crescente potere di Cesare, raccoglie una cospirazione contro di lui e usa persino il tempo per i suoi scopi. La “terribile notte”, dice a un alleato, è l’avvertimento del cielo di un mostro in Campidoglio che “tuona, illumina, apre tombe e ruggisce”. Bruto, il più necessario e ambivalente cospiratore, trascorre la notte sveglio, tormentato dall’azione del domani. “Non è domani, ragazzo, le idi di marzo?” chiede a un domestico prima del mattino. “Guarda nel calendario e fammi sapere.” Il ragazzo torna con la notizia che la giornata è già girata: “Signore, marzo è quindici giorni sprecati”.

Il 15 marzo è stato maledetto come un giorno sfortunato, grazie in gran parte a Giulio Cesare. Ma Shakespeare ha capito bene tutti i fatti? Per molti di noi, quello che sappiamo dell’assassinio di Cesare il 15 marzo 44 a.C. è uscito direttamente da Giulio Cesare. La fonte principale di Shakespeare era la traduzione di Sir Thomas North delle Vite dei nobili greci e romani di Plutarco, e sebbene spesso si attenesse strettamente alla sua fonte, cambiò e inventò anche dettagli per creare un teatro più avvincente. Nel bene e nel male, questi elementi sono ora fusi nell’immaginario popolare con la storia dell’antica Roma.

— — —

March 15 B.C. Julius Caesar was assassinated on the Ides of March.

In 44 bce Roman dictator Julius Caesar was launching a series of political and social reforms when he was assassinated this day, the Ides of March, by a group of nobles, among whom were Cassius and Brutus.

The 15 March has been cursed as an ill-fated day, thanks in large part to Julius Caesar. But did Shakespeare get all the facts right? For many of us, what we know of Caesar’s assassination on 15 March 44 B.C. is straight out of Julius Caesar. Shakespeare’s primary source was Sir Thomas North’s translation of Plutarch’s Lives of the Noble Greeks and Romans, and although he often stuck closely to his source he also changed and invented details to make for more compelling theatre. For better or worse, these elements are now fused in the popular imagination with ancient Roman history.

44 B.C. It’s a stormy night, full of portents, on the day that Caesar returns in triumph, declines the crown of Rome three times, and hears the soothsayer’s warning, “Beware the ides of March!”. Cassius, fearing Caesar’s growing power, gathers a conspiracy against him and even uses the weather for his purposes. The “dreadful night,” he says to one ally, is heaven’s warning of a monster in the Capitol who “thunders, lightens, opens graves, and roars.” Brutus, the most necessary and ambivalent conspirator, spends the night awake, tormented by the morrow’s action. “Is not to-morrow, boy, the ides of March?” he asks a servant before the morning. “Look in the calendar, and bring me word.” The boy returns with news the day has already turned: “Sir, March is wasted fifteen days.”

[image error]March 13, 2022

Ricordo di un bibliocidio digitale

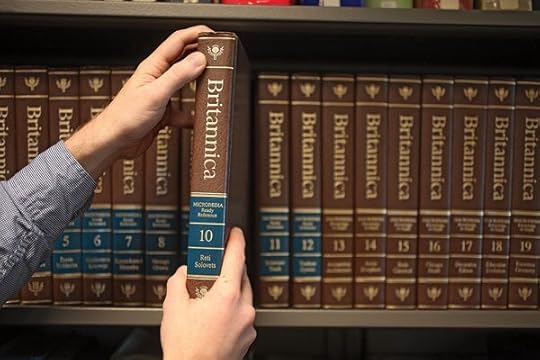

Foto@angallo

Foto@angallo14 marzo 2012. Dieci anni fa oggi. L’Enciclopedia Britannica pone fine all’editoria cartacea. I familiari libri di riferimento dell’Enciclopedia Britannica saranno ora pubblicati solo in formato digitale, afferma l’azienda. Che fosse un bene prezioso pagato a rate e amorevolmente esposto sullo scaffale più alto, un fermaporta trascurato o semplicemente inesistente nella tua famiglia, senza dubbio hai familiarizzato con la vista dell’Enciclopedia Britannica. Ma ora i giorni dei bei libri di consultazione con lettere d’oro sono finiti.

L’Enciclopedia Britannica Inc. ha annunciato martedì che interromperà la pubblicazione di edizioni cartacee del suo prodotto esclusivo per la prima volta nei suoi 244 anni di storia. In un riconoscimento del mutevole panorama dei media e della crescente dipendenza dai riferimenti digitali, la società ha affermato che la sua attuale enciclopedia — l’edizione 2010 in 32 volumi e 129 libbre — non sarà disponibile una volta esaurite le scorte esistenti. (Se sei interessato, è tuo per $ 1.395 e sono rimasti solo 4.000 set.) La versione digitale dell’enciclopedia, tuttavia, vivrà.

“Questo non ha nulla a che fare con Wikipedia o Google”, ha affermato il presidente dell’Enciclopedia Britannica Inc. Jorge Cauz in un’intervista con l’AP. “Questo ha a che fare con il fatto che ora la Britannica vende prodotti digitali a un gran numero di persone”. Nonostante i suoi commenti, è facile vedere come Wikipedia, l’enciclopedia crowdsourcing di 11 anni, e l’ascesa di simili materiali di ricerca online abbiano intaccato il mercato dell’Enciclopedia Britannica. Come dice il blog Jacket Copy del LA Times, “L’enciclopedia crowd-sourced di 11 anni è online ed è gratuita. L’edizione più recente dell’Enciclopedia Britannica è stata venduta a $ 1.395”.

Sebbene Wikipedia e Google possano essere le modalità di ricerca prevalenti oggigiorno, coloro che sono diventati maggiorenni prima dell’accesso istantaneo a Internet conservano un senso di attaccamento e buona volontà verso la Britannica e l’autorità e l’affidabilità che i suoi volumi vincolati rappresentavano.

Il modulo cartaceo dell’Enciclopedia Britannica fu pubblicato per la prima volta a Edimburgo, in Scozia, nel 1768. Le vendite della Britannica raggiunsero il picco nel 1990 con 120.000 set venduti negli Stati Uniti. Al contrario, la Britannica ha venduto circa 8.000 set della sua ultima edizione, il set del 2010, e ne ha altri 4.000 in stock.

Oggi, le enciclopedie cartacee rappresentano meno dell’1% delle entrate della Britannica, riporta il New York Times. (Invece, circa l’85 percento delle entrate proviene da prodotti educativi e il 15 percento dall’abbonamento di $ 70 al suo sito Web, che paga circa mezzo milione di famiglie.)

“Un’enciclopedia stampata è obsoleta nel momento in cui la stampi”, ha detto Cauz all’AP. “Mentre la nostra edizione online viene aggiornata continuamente… Le vendite di enciclopedie stampate sono state trascurabili per diversi anni. Sapevamo che sarebbe successo”.

In effetti, la maggior parte delle biblioteche ha spostato la maggior parte delle proprie risorse su materiali digitali, sebbene i materiali di riferimento cartacei continuino ad essere disponibili. E sebbene le generazioni più anziane a disagio con la tecnologia digitale preferiscano i materiali di riferimento stampati, la stragrande maggioranza degli studenti e delle generazioni più giovani semplicemente si collega online, dove il materiale è facilmente accessibile e continuamente aggiornato, anche se leggermente meno autorevole.

Tuttavia, l’interruzione del set di riferimento dell’ammiraglia sarà pianto da coloro per i quali “avere l’Enciclopedia Britannica sullo scaffale era come una station wagon in garage o uno Zenith in bianco e nero nella tana, un bene ambito per la sua utilità e come punto di riferimento per un’ambiziosa classe media”, scrive il New York Times.

“È un rito di passaggio in questa nuova era”, ha detto Cauz al New York Times. “Alcune persone si sentiranno tristi e nostalgiche per questo. Ma ora abbiamo uno strumento migliore. Il sito Web è in continuo aggiornamento, è molto più ampio e multimediale”.

Non so se avete capito bene che cosa intendo con la parola “bibliocidio”. E’ la sensazione/tentazione che mi ha afferrato quando nei giorni scorsi ho ricevuto in omaggio dalla rivista TIME, alla quale sono abbonato, un DVD della famosa Enciclopedia Britannica. E’ un servizio di aggiornamento che questa enciclopedia ogni anno pubblica per le sue edizioni. Leggete bene e riflettete su cosa il DVD offre: accesso online ai 32 volumi della tradizionale enciclopedia cartacea contenente oltre centomila articoli; sedicimila voci per soggetto mirate all’utilizzo degli studiosi; dodicimila articoli riguardanti i temi della politica, lo sport, le scienze ecc. compresi tra gli anni che vanno dal 1994 al 2012; risorse di studio video audio, giochi e attività online, recensioni, indagini, analisi; centinaia di attività e giochi interattivi su varie discipline di studio come la matematica, le scienze, le arti; due dizionari linguistici completi; un dizionario inglese-spagnolo; circa tremila mappe dedicate alla economia, alla cultura ed alle statistiche mondiali di ogni nazione del mondo; mappe storiche dei paesi del mondo; accesso agli articoli di famosi collaboratori della enciclopedia come i premi Nobel; centinaia di biografie di uomini illustri e famosi criminali; carte per appunti online; migliaia e migliaia di immagini e clip video audio; collegamenti a migliaia di link mirati per approfondimenti e ricerche. Tutto questo alla portata di un semplice clic del mouse per il modico prezzo di 39 dollari e 95 centesimi (poco più di trenta euri, dico 30).

Adesso leggete questa recensione della Enciclopedia Britannica che ho scritto tempo fa e che potrete trovare a questo link: “Come si fa a fare una recensione della Enciclopedia Britannica? Dovrei recensire anche i supplementi annuali di scienze e attualità che ho continuato ad acquistare fino a qualche anno fa. Eppure dovrò trovare il modo giusto per parlare di questa opera grandiosa che occupa tutta una parete del mio studio. Oggi tutto è digitale, “bits e bytes”: guardare, toccare, sfogliare questi volumi sono una vera e propria goduria che soltanto chi soffre di bibliomania può capire. Ne riparleremo … Se penso che questa opera mi è costata tanti soldi in un paio di decenni, tanti volumi di aggiornamento sia per l’attualità che per le scienze … Se penso che oggi questa enciclopedia è in vendita per una manciata di euri, mi pare una cinquantina, ed è anche online, mi viene da spararmi o da diventare analfabeta …”.

Ecco, così ho scritto qualche tempo fa e confermo ancora oggi dopo avere letto un articolo dello stesso tenore sulla magnifica rivista digitale AEON qui al link.Ti viene voglia di fare un bibliocidio, di mandare tutto in fiamme per la rabbia, il dolore e la delusione. Rabbia, dolore e delusione per avere spesso tanti soldi, perso tanto tempo nel fare le ricerche, quando poi oggi i testi me li posso gestire comodamente online come, quando e dove mi pare e piace. Eppure non me la sento di dare fuoco a tutti quei volumi, più di una cinquantina, tutti belli, lì allineati negli scaffali, in lucida pelle con incisioni in oro. Spero che non lo faccia qualcun altro quando sarò passato a miglior vita … digitale!

Non so se avete capito bene che cosa intendo con la parola “bibliocidio”. E’ la sensazione/tentazione che mi ha afferrato quando nei giorni scorsi ho ricevuto in omaggio dalla rivista TIME, alla quale sono abbonato, un DVD della famosa Enciclopedia Britannica. E’ un servizio di aggiornamento che questa enciclopedia ogni anno pubblica per le sue edizioni. Leggete bene e riflettere su cosa il DVD offre: accesso online ai 32 volumi della tradizionale enciclopedia cartacea contenente oltre centomila articoli; sedicimila voci per soggetto mirate all’utilizzo degli studiosi; dodicimila articoli riguardanti i temi della politica, lo sport, le scienze ecc. compresi tra gli anni che vanno dal 1994 al 2012; risorse di studio video audio, giochi e attività online, recensioni, indagini, analisi; centinaia di attività e giochi interattivi su varie discipline di studio come la matematica, le scienze, le arti; due dizionari linguistici completi; un dizionario inglese-spagnolo; circa tremila mappe dedicate alla economia, alla cultura ed alle statistiche mondiali di ogni nazione del mondo; mappe storiche dei paesi del mondo; accesso agli articoli di famosi collaboratori della enciclopedia come i premi Nobel; centinaia di biografie di uomini illustri e famosi criminali; carte per appunti online; migliaia e migliaia di immagini e clip video audio; collegamenti a migliaia di link mirati per approfondimenti e ricerche. Tutto questo alla portata di un semplice clic del mouse per il modico prezzo di 39 dollari e 95 centesimi (poco più di trenta euri, dico 30).

Adesso leggete questa recensione della Enciclopedia Britannica che ho scritto tempo fa e che potrete trovare a questo link: “Come si fa a fare una recensione della Enciclopedia Britannica? Dovrei recensire anche i supplementi annuali di scienze e attualità che ho continuato ad acquistare fino a qualche anno fa. Eppure dovrò trovare il modo giusto per parlare di questa opera grandiosa che occupa tutta una parete del mio studio. Oggi tutto è digitale, “bits e bytes”: guardare, toccare, sfogliare questi volumi sono una vera e propria goduria che soltanto chi soffre di bibliomania può capire. Ne riparleremo … Se penso che questa opera mi è costata tanti soldi in un paio di decenni, tanti volumi di aggiornamento sia per l’attualità che per le scienze … Se penso che oggi questa enciclopedia è in vendita per una manciata di euri, mi pare una cinquantina, ed è anche online, mi viene da spararmi o da diventare analfabeta …”.

Ecco, così ho scritto qualche tempo fa e confermo ancora oggi dopo avere letto un articolo dello stesso tenore sulla magnifica rivista digitale AEON qui al link.Ti viene voglia di fare un bibliocidio, di mandare tutto in fiamme per la rabbia, il dolore e la delusione. Rabbia, dolore e delusione per avere spesso tanti soldi, perso tanto tempo nel fare le ricerche, quando poi oggi i testi me li posso gestire comodamente online come, quando e dove mi pare e piace. Eppure non me la sento di dare fuoco a tutti quei volumi, più di una cinquantina, tutti belli, lì allineati negli scaffali, in lucida pelle con incisioni in oro. Spero che non lo faccia qualcun altro quando sarò passato a miglior vita … digitale!

Postato 21st March 2013 da galloway

[image error]March 12, 2022

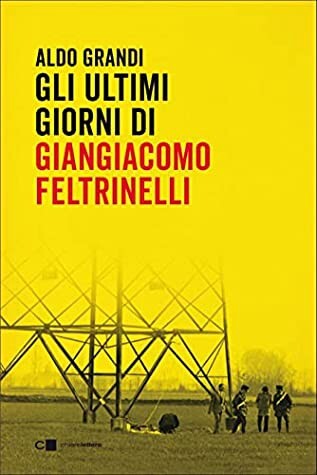

Feltrinelli, cinquant’anni fa …

Il Libro

Il Libro

Sono passati cinquant’anni esatti da quando a Segrate, mentre provava a far saltare un traliccio dell’elettricità per far rimanere al buio Milano, Giangiacomo Feltrinelli morì: era il 14 marzo 1972 e le Brigate Rosse avevano appena compiuto il loro primo sequestro di persona, quello del dirigente Sit Siemens Idalgo Macchiarini.

La fotografia sulla copertina di questo libro ne ricorda emblematicamente la scena, mentre nella mia mente si affollano i ricordi di quel tempo. Mamma mia! sono passati 50 anni e non mi pare vero.

Mai, come in occasioni di questo genere, scrivere e leggere di un libro ha un significato molto speciale per chi ama leggere e scrivere non solo per capire e lasciare una traccia, ma anche andare in cerca del modo migliore per filtrare i ricordi del tempo passato, collegandoli con il presente.

Quando ho letto della pubblicazione di questo libro in una recensione nella quale Giacomo Feltrinelli, viene definito editore “illuminato e bombarolo … un intellettuale che rivoluzionò l’asfittico mercato pubblicando libri come “Il Gattopardo” e “Il dottor Zivago”, ma anche il rivoluzionario vicino agli ambienti terroristici”, non ho potuto fare a meno di averlo tra le mani, per pochi euro in versione Kindle.

Non tanto perchè interessato a conoscere o ricordare gli elementi di una vicenda umana, con una triste fine, quella di un uomo che ha pagato con la vita il costo delle sue utopie. Ricordo bene le cose.

Il fatto è che da un punto di vista politico la vicenda, anche a distanza di mezzo secolo, mi conferma la giustezza del pensiero che al tempo avevo di certe idee, personaggi ed eventi. Il tutto lascia il tempo che trova, cioè il nulla, “hebel-nebbia-vanità”, direbbe Qoelet.

Allora, come oggi, continuo ad avere tutte le buone ragioni per diffidare di qualsiasi idea quando la stessa idea diventa ideologia.

Feltrinelli saltò in aria con quella idea in testa. La sua ideologia. Sappiamo quale. Mi resta nella memoria quella memorabile frase del Gattopardo: “se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”.

La frase pronunciata da Tancredi, il personaggio del libro “Il Gattopardo” (1958) di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Tancredi è il nipote del principe di Salina. È la risposta di un rivoluzionario assennato, che conosce il dolore della frattura con la classe dirigente in declino e non vuole tradirla. Il romanzo è ambientato nel momento del passaggio dal regime borbonico al Regno d’Italia.

Dal libro, e da questa frase in particolare, deriva l’espressione “gattopardismo” per indicare l’atteggiamento di chi si adatta a una nuova situazione politica fingendo d’esserne promotore, per conservare potere e privilegi.

Feltrinelli, quando salì su quel traliccio cosa intendeva fare? Di certo passare all’azione, aiutando i “compagni” che credevano che la Rivoluzione fosse sempre possibile. Ma non intendo qui discutere delle idee diventate ideologia dell’editore Feltrinelli.

Mi è sempre piaciuto godere degli spazi culturali che questo “bombarolo” mancato ha saputo seminare con intelligenza, ed anche con profitto, (non era un capitalista?) per tutta la penisola. Una visita alla “Feltrinelli” è sempre d’obbligo per chi crede nel pensiero libero e nella cultura condivisa.

Questo anniversario della morte dell’editore Feltrinelli che, al contrario di molti altri veri terroristi, mise in gioco la sua stessa vita, potrebbe essere una buona occasione per un esame di coscienza approfondito ed una sana ed opportuna autocritica. Ma non verrà mai.

A quel tempo avevo letto “Il Gattopardo” nella sua prima edizione. Mi era stata regalata da Salvatore D’Angelo, conservo ancora quella copia con dedica.

Un libro che fa da marca-tempo della mia vita: da lì a qualche mese avrei lasciato lasciato gli studi di ricerca all’Università, sarei passato a dirigere la Martin School, una scuola di lingue al centro di Napoli, mi sarei sposato e avrei cominciato a vivere altre vite.

Il pensiero di Tancredi: “se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi” si sarebbe trasformato in “tutto stava per cambiare per rimanere come poi tutto è stato”.

Ognuno, prima o poi, deve fare i conti non soltanto con se stesso, ma anche con la società in cui vive. Feltrinelli li fece a caro prezzo, saltando in aria. Ci resta l’illuminazione del suo impegno culturale[image error]

March 11, 2022

Jack Kerouac: “la ricerca di qualcosa”…

Il Libro

Il Libro

Jack Kerouac, scrittore (1922 -1969) nacque il 12 marzo. Uno scrittore a ritmo di jazz: «La vita non è altro che un breve e vago sogno avvolto in carne e lacrime», parola di Jack Kerouac. Scapestrato, vagabondo, malinconico per natura, sempre in preda a pensieri cupi, tetri, Kerouac è l’autore del libro leggenda “Sulla Strada”, nato in sole tre settimane nel 1951. Si dice che, durante la stesura, Jack battesse furiosamente sui tasti della macchina da scrivere, strafatto di anfetamine, realizzando il romanzo su un unico foglio lungo 36 metri, un rotolo, come venne definito, e anche che scrivesse di getto, senza revisioni, come nel jazz. Un’improvvisazione che in realtà era frutto di un metodo di scrittura disciplinato e puntuale: Kerouac aveva effettivamente viaggiato da una costa all’altra dell’America, insieme all’amico Neal Cassady, per quattro anni e aveva appuntato tutto, ogni singola sensazione, ogni fatto, ogni pensiero. La sua confessione, fatta di sesso, alcol, droghe e locali jazz, solo in apparenza è un inno all’opposizione alle regole: essa rappresenta il manifesto di quel movimento culturale, la Beat Generation, che contesta lo stile di vita borghese e il capitalismo americani. L’esaltazione della «ricerca di qualcosa», come lo stesso Kerouac dice, ha come motore libertà e introspezione. E per questo, forse, diviene il livre de chevet dei ragazzi di tutto il mondo. Ha indicato una strada e in molti l’hanno seguito. Sfortunatamente. La ricerca di “qualcosa”. Ne valeva la pena?

— — -

Jack Kerouac, writer (1922 -1969), was born today. A writer to the rhythm of jazz: «Life is nothing but a short and vague dream wrapped in flesh and tears», in the words of Jack Kerouac. Reckless, vagabond, melancholy by nature, always pray to dark, gloomy thoughts, Kerouac is the author of the legendary book “On the Road”, born in just three weeks in 1951. It is said that, during the writing, Jack furiously tapped the keys of the typewriter, high on amphetamines, making the novel on a single sheet 36 meters long, a roll — as it was defined — and also writing straight away, without revisions, as in jazz. An improvisation that was actually the result of a disciplined and punctual writing method: Kerouac had actually traveled from one coast to the other of America, together with his friend Neal Cassady, for four years and had written everything down, every single sensation, every fact, every thought. His confession, made up of sex, alcohol, drugs and jazz clubs, is only in appearance a hymn to opposition to the rules: it represents the manifesto of that cultural movement, the Beat Generation, which challenges the bourgeois lifestyle and the American capitalism. The exaltation of the “search for something”, as Kerouac himself says, has freedom and introspection as its engine. And for this reason, perhaps, it becomes the “livre de chevet” of young people from all over the world. He indicated a path and many followed it. Unfortunately. The “search for something”. Was it worthwhile?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

“And for just a moment I had reached the point of ecstasy that I always wanted to reach, which was the complete step across chronological time into timeless shadows, and wonderment in the bleakness of the mortal realm, and the sensation of death kicking at my heels to move on, with a phantom dogging its own heels, and myself hurrying to a plank where all the angels dove off and flew into the holy void of uncreated emptiness, the potent and inconceivable radiancies shining in bright Mind Essence, innumerable lotuslands falling open in the magic mothswarm of heaven. I could hear an indescribable seething roar which wasn’t in my ear but everywhere and had nothing to do with sounds. I realized that I had died and been reborn numberless times but just didn’t remember especially because the transitions from life to death and back to life are so ghostly easy, a magical action for naught, like falling asleep and waking up again a million times, the utter casualness and deep ignorance of it. I realized it was only because of the stability of the intrinsic Mind that these ripples of birth and death took place, like the action of the wind on a sheet of pure, serene, mirror-like water. I felt sweet, swinging bliss, like a big shot of heroin in the mainline vein; like a gulp of wine late in the afternoon and it makes you shudder; my feet tingled. I thought I was going to die the very next moment. But I didn’t die…”

― Jack Kerouac, On the Road

— — — — — — — — -

“E solo per un momento avevo raggiunto il punto di estasi che avrei sempre voluto raggiungere, che era il completo passo attraverso il tempo cronologico verso ombre senza tempo, e lo stupore nella desolazione del regno mortale, e la sensazione di morte che mi scalciava talloni per andare avanti, con un fantasma che insegue i suoi stessi talloni, e io che mi precipito verso un’asse dove tutti gli angeli si tuffarono e volarono nel sacro vuoto del vuoto increato, le potenti e inconcepibili radiosità che brillavano nella luminosa Essenza Mentale, innumerevoli terre di loto che si aprivano nel magico sciame di falene del cielo. Sentivo un indescrivibile ruggito ribollente che non era nel mio orecchio ma dappertutto e non aveva niente a che fare con i suoni. Mi resi conto di essere morto e rinato innumerevoli volte ma proprio non ricordavo soprattutto perché le transizioni dalla vita alla morte e al ritorno alla vita sono così spettralmente facili, un’azione magica per nulla, come addormentarsi e svegliarsi di nuovo un milione di volte, la totale casualità e la profonda ignoranza di ciò. si rese conto che era solo a causa della stabilità della Mente intrinseca che si verificavano queste increspature di nascita e morte, come l’azione del vento su uno specchio d’acqua pura, serena, simile a uno specchio. Mi sentivo dolce, oscillante beatitudine, come un pezzo grosso di eroina nella vena principale; come un sorso di vino nel tardo pomeriggio e ti fa rabbrividire; i miei piedi formicolavano. Pensavo che sarei morto il momento successivo. Ma non sono morto…”

[image error]March 9, 2022

Biotecnologie, robot, Dna i dilemmi dell’”etica 3.0"

Immaginiamo un supercomputer in grado di anticipare i comportamenti gravemente immorali di noi umani e capace di intervenire per tempo, per far cambiare idea a chi stia per compiere quegli atti… Insomma, una macchina che impedisca agli uomini di compiere il male, fermando le azioni immorali. Esiste? Non proprio, però ha un nome: God machine. È stata concepita da Ingmar Persson e Julian Savulescu, ma non è un computer, bensì uno “scenario filosofico”. I due signori sono filosofi, non esperti di Intelligenza artificiale. Eppure la questione, che riguarda il nostro futuro fra robot, viaggi spaziali, interconnessioni, città sempre più smart, internet delle cose, biomedicina, digitalizzazione, fecondazione assistita, editing del genoma, automazione e (chissà) immortalità, è proprio filosofica, ovvero: quale domande ci pone la realtà, sempre più tecnologica, sul piano dell’etica? Come ci dobbiamo comportare noi, gli scienziati e, anche, i prodotti di questa innovazione, per esempio l’Intelligenza artificiale?

Eh sì, perché ciò che caratterizza l’Ia, come nota Luciano Floridi, professore di Filosofia ed Etica dell’Informazione all’Università di Oxford, che dell’argomento è uno dei massimi esperti, è proprio il fatto che l’intelligenza non conti: essa è infatti “una nuova forma dell’agire, che può avere successo senza essere intelligente”, spiega nel suo nuovo saggio Etica dell’intelligenza artificiale (Raffaello Cortina Editore, pagg. 384, euro 26). In questo “divorzio” fra intelligenza e capacità di agire consiste la chiave del suo successo, dei suoi sviluppi futuri e, anche, delle innumerevoli possibilità, positive e negative, che si aprono per tutti, intesi come noi umani.

Di qui, anche, la necessità di un’etica nuova, un’”etica 3.0" potremmo dire, con un linguaggio da Silicon Valley, che coglie un punto: bisogna aggiornare qualcosa, nella nostra prospettiva, per riuscire a rispondere alle domande che i prossimi anni di progresso (anche se c’è chi non lo considera tale) ci riserveranno. È quello che cerca di fare, per esempio, la nuova collana ideata da Fandango, intitolata “Icaro”, i cui primi due titoli sono dedicati all’editing genetico (domanda: “È giusto scegliere il patrimonio genetico di un futuro bambino?”; risponde Maurizio Balistreri in Il bambino migliore?) e al potenziamento morale, ovvero alla questione se “le tecnologie possano aiutarci a essere migliori”. È Matteo Galletti, professore di Bioetica all’Università di Firenze, a cercare di districare i problemi legati alla Pillola per diventare buoni (Fandango, pagg. 128, euro 12): è proprio dal suo saggio che è tratto l’esempio iniziale della God machine. Una forma “estrema” di Ia, che arriva a interferire con il nostro agire.

Il fatto è che tutte queste opportunità offerte dalla tecnologia rendono la nostra un’epoca di “privilegio”, “ma il privilegio ha anche un costo: l’incertezza” dice Floridi, al telefono da Oxford. E allora, “di fronte a queste innovazioni e possibilità non possiamo fare affidamento sulla lezione del passato, e applicarla semplicemente al presente; non perché sia sbagliata, ma perché non è più adeguata: è come se stessimo scrivendo un libro e, dopo il primo capitolo, ci trovassimo a lavorare al secondo. Non potrà essere identico al precedente…”. Per esempio, sui rischi legati alle “cattive pratiche” dell’Ia, Floridi spiega: “Basti pensare alla paura che abbiamo per il furto dell’identità digitale che, con i sistemi di Ia, è diventato una operazione industriale: tutti i crimini digitali possono essere facilitati o potenziati dall’Ia, allo stesso modo in cui essa potenzia, nel bene, ciò che riguarda la nostra salute, le informazioni, le comunicazioni, la scuola, l’industria”.

I rischi maggiori all’orizzonte, secondo Floridi, sono due (ma nel suo Etica dell’intelligenza artificiale ne potrete trovare moltissimi altri, alcuni davvero inquietanti): “Uno, classico, è la cattiva gestione dell’Ia e il possibile pregiudizio che genera quando, fatta esercitare su banche dati che contengono elementi di possibile discriminazione, applica quei dati e, quindi, la discriminazione, in modo sistematico: per esempio, quando viene negato il mutuo in banca, e si viene discriminati da un sistema artificiale, senza possibilità di appello”. Poi c’è un altro pericolo: “Sul lungo periodo essa corrode l’autonomia delle persone: mi abituo a fare gestire dall’Ia tante cose quotidiane, a farmi aiutare nel prendere decisioni, a seguirne le raccomandazioni e, alla fine, mi trovo ad aver letto solo certe cose, ad aver ascoltato solo certa musica e, magari, ad aver scelto una scuola, e una carriera, in seguito a un test basato sull’Ia…”. Una “trappola”, in cui la nostra vita viene “determinata da un sistema che intelligente non è”.

E se questo sistema o, comunque, una tecnologia potesse influire sul nostro carattere e le nostre azioni? La pillola per diventare buoni del saggio di Galletti ricorda subito il trattamento “scelto” da Alex, il protagonista di Arancia meccanica, per abbandonare la violenza; e, se il potenziamento “biomorale” è ancora di là da venire, è anche vero che studi e sperimentazioni sono stati fatti, almeno su alcuni farmaci. La premessa del “potenziamento” è appunto — spiega Galletti — che “la morale abbia basi biologiche”; quanto agli interventi possibili, gli scenari sono tre: “Primo, l’editing genomico, ovvero un intervento su parti del patrimonio genetico, connesse a certi comportamenti. È il più fantascientifico, al momento. Poi ci sono altri studi sulla stimolazione cerebrale. Infine, le sperimentazioni, alcune già avvenute, su farmaci tradizionali che, utilizzati su pazienti sani, hanno prodotto dei cambiamenti nel loro comportamento”.

Per esempio, in termini di comportamenti “prosociali” e di maggiore fiducia e, anche, nel prevenire alcuni pregiudizi, come quello razzista. Le incognite e le sfide — anche “inquietanti”, sottolinea Galletti — sono moltissime: “Sia il potenziamento, sia un eventuale uso obbligatorio di questi farmaci potrebbero violare la libertà dell’individuo. E non è neanche detto che il loro uso su larga scala sia sufficiente per creare i grandi cambiamenti morali di cui la nostra epoca avrebbe bisogno”. Non solo: un “potenziamento” è un vero “miglioramento” morale? Galletti è dubbioso: “Si potrebbe potenziare la capacità dell’individuo, il quale, per esempio, potrebbe comportarsi in modo meno razzista, senza però avere la certezza che l’individuo sia moralmente meglio di prima, cioè che egli sia, davvero, meno razzista”. Un altro rischio è poi il “conformismo morale”: “Deve sempre rimanere uno spazio per contestare lo standard, altrimenti il potenziamento è un livellamento”.

A rischio, come nel caso dell’Ia, c’è sempre il nostro essere: autonomia, libertà, intelligenza. L’identità, anche nel mondo onlife, come lo chiama Floridi. Il professore di Oxford insiste sui numerosi aspetti positivi dell’Ia, che la rendono “una forza buona”; ma, dice anche, abbiamo “una grande responsabilità verso la società dell’informazione del futuro”, verso i valori, e il mondo, che lasceremo. E allora, qual è il “come se” kantiano dell’etica 3.0? “Dobbiamo agire come se l’Ia fosse una nuova capacità di agire che si affianca a quella animale e umana e che deve essere al servizio dell’umano, sempre, e non viceversa — conclude Floridi — E allora potremo stare tranquilli…”.

Originally published at https://www.ilgiornale.it on March 10, 2022.

[image error]Dante in contumacia scampa il rogo

10 marzo 1302, condannato in contumacia a gennaio da una fazione politica rivale con l’accusa inventata di corruzione finanziaria, DANTE ALIGHIERI ha trovato il suo esilio temporaneo da Firenze reso permanente in questo giorno in cui è stato decretato che sarebbe stato bruciato a morte se fosse mai tornato a casa sua città. Non l’ha mai fatto, e ha trascorso gli ultimi due decenni della sua vita in un esilio errante che non ha mai mancato di definire amaro e disperato ma che, liberandolo dai doveri e dagli intrighi della politica, gli ha permesso di diventare ciò che chiama la sua Divina Commedia “una festa da soli”. Viaggiando per Verona, Arezzo, Padova, Venezia, Lucca e altrove, concepì e compose l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, terminando infine il suo capolavoro nella tranquillità di Ravenna.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Today 10 March 1302. Convicted “in absentia” in January by a rival political faction on trumped-up charges of financial corruption, DANTE ALIGHIERI found his temporary exile from Florence made permanent on this day when it was decreed that he would be burned to death if he ever returned to his home city. He never did, and he spent the last two decades of his life in a wandering exile he never failed to speak of as bitter and despairing but that, in releasing him from the duties and intrigues of politics, allowed him to become what he calls in his Divine Comedy “a party by yourself.” While traveling through Verona, Arezzo, Padua, Venice, Lucca, and elsewhere, he conceived of and composed the Inferno, Purgatorio, and Paradiso, finally completing his masterwork in the tranquility of Ravenna.

[image error]E se un asteroide colpisse la Terra?

“Domande frequenti sull’universo” — Il libro

“Domande frequenti sull’universo” — Il libro

Il più assoluto piacere per un Bibliomane quale io mi ritengo è quello di cercare di conciliare gli accadimenti della quotidianità, visti nel flusso del loro scorrere quanto mai liquido apparire e scomparire nella loro orizzontalità, facendoli convergere in maniera verticale e quindi approfondita nelle pagine di libri. Sono così destinati a sopravvivere, sempre che sia possibile, alla fugacità del presente.

La Biblioteca esistenziale e personale che ognuno di noi vivendo viene a crearsi, in maniera cartacea ed anche digitale, può essere in tal modo alimentata, rinnovata e continuamente aggiornata e conservata. La sostanza liquida e volatile della conoscenza quotidiana in tal modo può assumere una forma solida e durevole. Per così dire, diventare sostanza, alla quale attingere, in aiuto, ogni qualvolta abbiamo bisogno di certezze per costruire il proprio futuro, tanto quello personale ed inviduale che quello sociale e collettivo.

Siamo entrati nel terzo millennio, in breve tempo, siamo stati costretti a renderci conto di come, in una manciata di pochi anni, un semplice ventennio, il mondo abbia subito della trasformazioni impreviste ed imprevedibili. Sono scomparsi i muri fisici come la Muraglia Cinese e il Muro di Berlino, ma sono comparsi muri mentali e digitali. Tra quella Muraglia e quel Muro c’è una distanza spaziale e temporale enorme, ma quelle mentali e digitali hanno abolito sia lo spazio che il tempo.

Ogni cosa ritenuta impossibile è diventata possibile in una maniera che ha fatto della impossibilità una possibilità. Chi avrebbe potuto prevedere che, dopo due anni di pandemia, già di per sè qualcosa di assolutamente imprevedibile pur nella sua possibilità, saremmo passati alla realtà vissuta in diretta di una guerra guerreggiata non solo in maniera tradizionale, proprio alle porte di casa, qui in Europa, ma addirittura nucleare?

Non si tratta di essere pessimisti o catastrofisti. Ogni qualvolta che mi affaccio dalla mia mansarda e guardo “sterminator Vesevo”, mi chiedo se … A questo ho pensato quando mi sono imbattuto nella lettura di questo libro. E se un asteroide colpisse la Terra…?

“Per avere un’idea di quanto sia probabile che un grande asteroide ci colpisca e se lo vedessimo arrivare, abbiamo parlato con le brave persone che lavorano per il Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) della NASA, con sede al Jet Laboratorio di propulsione a Pasadena, in California. In realtà, il loro nome dovrebbe essere “Asteroid Defense Force” perché sono il gruppo incaricato di prevenire il completo annientamento della razza umana da parte di una roccia gigante che si schianta contro di noi.

“L’approccio principale del CNEOS (insieme ai suoi collaboratori internazionali) è quello di cercare e tenere traccia di tutte le rocce del sistema solare, in modo da poter avere un avviso se qualcuno di loro è sulla buona strada per colpirci. Usando i telescopi e dopo decenni di duro lavoro, il team CNEOS ha creato un database abbastanza buono di tutte le rocce più grandi intorno a noi, dove si trovano e dove saranno nel prossimo e lontano futuro.

“Quello che hanno scoperto è che esiste una correlazione inversa tra la dimensione della roccia e il numero di rocce presenti nel sistema solare. Le rocce piccole sono abbondanti nelle nostre vicinanze, ma le rocce davvero grandi sono difficili da trovare. In altre parole, più grande è la roccia, più è rara. Questa è una buona notizia perché più un tipo di roccia è raro, meno è probabile che si schianti contro di noi.

“Ad esempio, il CNEOS stima che ci siano centinaia di milioni di rocce là fuori che hanno una dimensione di circa un metro. Sono molte rocce e, in effetti, rocce di queste dimensioni colpiscono la Terra tutto il tempo, circa cinquecento volte all’anno. Ciò significa che in un dato giorno c’è probabilmente una di queste rocce che si schianta da qualche parte sulla Terra.

“Fortunatamente provocano pochissimi danni. Man mano che le rocce diventano più grandi, diventano più rare. Ad esempio, le rocce larghe cinque metri sono decine di milioni nel sistema solare e colpiscono la Terra solo una volta circa ogni cinque anni. Venti le rocce delle dimensioni di un metro (come quella esplosa su Chelyabinsk, in Russia) sono nell’ordine di milioni e in media colpiscono la Terra solo ogni cinquant’anni circa.

“Ma che dire di quelli veramente grandi? Anche se sono più rare (ci sono solo mille rocce larghe un chilometro e solo poche dozzine più grandi di dieci chilometri), ne basta uno solo per colpirci per finire la razza umana.

Fortunatamente, rocce di grandi dimensioni come quelle non sono solo rare ma anche relativamente visibili. Se una roccia di grandi dimensioni si trova su un’orbita regolare, è probabile che l’avremo vista riflettere la luce del Sole. Ciò significa che il team di CNEOS è abbastanza fiducioso che sanno dove si trovano la maggior parte di esse, le hanno contate e mappato le loro traiettorie, e finora nessuna sembra essere in rotta di collisione con noi.

“Almeno, non la pensiamo così. La buona notizia è che sappiamo dove si trova il 90 percento delle grandi rocce nel sistema solare. La cattiva notizia è che non sappiamo dove si trova il 10 percento delle grandi rocce nel sistema solare.

“Potrebbero esserci ancora grandi rocce là fuori che non abbiamo visto. Potrebbero essere nascoste o potrebbero trovarsi su un’orbita che non le ha avvicinate abbastanza da permetterci di osservarle. Bisogna tenere presente che gli asteroidi non si illuminano la loro, e una dimensione di pochi chilometri non è così grande rispetto alle dimensioni del nostro sistema solare.Ciò significa che c’è ancora la possibilità che un grande asteroide possa intrufolarsi e precipitare su di noi dall’oscurità dello spazio.

“Molto più preoccupante per gli scienziati del CNEOS è l’altro tipo di roccia spaziale che può colpirci: palle di neve giganti (ovvero comete). Mentre la NASA ha un buon controllo sulla maggior parte degli asteroidi del sistema solare che possono ucciderci, le comete sono molto più difficili da individuare.

“La maggior parte che vediamo sono enormi sfere di roccia e ghiaccio che cadono dalla nuvola di Oort verso il Sole su orbite molto lunghe. A volte queste orbite possono impiegare centinaia o migliaia di anni per girare intorno al Sole. Ciò significa che quando una cometa visita il sistema solare interno (il nostro vicinato cosmico), potrebbe essere la prima volta che lo vediamo.

“Ancora peggio, dopo il loro lungo viaggio dai freddi sobborghi cosmici, si muovono molto più velocemente di un asteroide, il che significa (a) non avremo il tempo di reagire (un anno al massimo) e (b ) avrebbero un impatto più devastante se ci colpissero.

“Gli scienziati pensano che la possibilità che una cometa si schianti contro di noi sia probabilmente rara, ma è difficile da stimare. Molto recentemente è successo a uno dei nostri vicini: nel 1994, la cometa Shoemaker-Levy 9 si è rotta in ventuno pezzi sulla sua strada verso il Sole, e quei frammenti si schiantarono su Giove. Uno di quei pezzi creò una gigantesca esplosione delle dimensioni all’incirca della Terra. In effetti, è stata questa collisione di comete che ha spinto la NASA a creare il programma “Near-Earth Object” per catalogare e tracciare tutto oggetti vicini alla Terra. Se è successo una volta, può succedere di nuovo, e forse a noi.

Giove nell’infrarosso, collisione Shoemaker-Levy 9 (a sinistra), Io (a destra)

Giove nell’infrarosso, collisione Shoemaker-Levy 9 (a sinistra), Io (a destra)“Diciamo che una cometa esce improvvisamente dal blu e si trova sulla buona strada per colpirci. Oppure diciamo che troviamo un nuovo grande asteroide che non abbiamo mai visto prima e apprendiamo che la sua orbita si intersecherà con la nostra in futuro. Oppure diciamo che una specie di evento del sistema solare colpisce un grosso sasso dritto verso di noi. C’è qualcosa che possiamo fare al riguardo?

“Nei film, tutto ciò che serve è un montaggio musicale di scienziati in camice da laboratorio, una caffettiera e una lavagna piena di scarabocchi per trovare una soluzione (inoltre, è utile avere Bruce Willis). Ma è realistico ?

“La prima opzione è provare a deviare l’asteroide o la cometa — ovvero, spostarne la traiettoria in modo che non sia in rotta di collisione con noi. Gli scienziati hanno alcune buone idee su come farlo:

Razzi: questo piano prevede di sparare con un razzo alla roccia in arrivo per schiantarsi contro di essa o farne esplodere abbastanza per cambiarne la traiettoria. Potrebbe anche essere possibile (anche se meno probabile) atterrare sulla roccia e utilizzare il motore booster per spingere la roccia in una nuova traiettoria.

Digger: un’altra idea è quella di inviare una gru gigante o un robot ad atterrare sulla roccia e iniziare a scavare, spingendo i detriti nello spazio. Lo slancio di tutti i detriti farebbe essenzialmente cambiare rotta alla roccia.

Laser: un’altra idea divertente sarebbe quella di costruire un enorme laser qui sulla Terra e poi spararlo all’asteroide o alla cometa. L’obiettivo sarebbe riscaldare un lato della roccia in modo che il ghiaccio che si scioglie o la roccia vaporizzata spinga la roccia fuori dal percorso della Terra.

Specchi: se vuoi essere davvero fantasioso, puoi inviare una serie di lenti e specchi per raccogliere la luce solare e focalizzarla sulla roccia. Questo farebbe evaporare parte del suo materiale, spingendo la roccia fuori dalla sua rotta di collisione.

“La seconda opzione è, ovviamente, provare a distruggere la grande roccia prima che arrivi a noi. In altre parole, bombardarla. Un’idea è quella di lanciare un missile nucleare che intercetta la roccia e la fa esplodere, si spera che la frantumi in frammenti più piccoli che poi brucerebbero nella nostra atmosfera.Alcuni di essi potrebbero ancora toccare il suolo, ma questo è un risultato migliore che se l’intera roccia colpisse la Terra.

“D’altra parte, potrebbe essere che l’asteroide in arrivo sia per lo più solo un mucchio di macerie legate in modo lasco dalla gravità. In tal caso, una singola esplosione nucleare non sarebbe molto efficace nel disperdere la roccia, e saremmo meglio l’invio di una serie di bombe nucleari più piccole Forse ottimizzeremmo la distanza delle esplosioni nucleari per la massima dispersione, magari allontanandole un po’ sopra la superficie in modo che deflettono più che distruggere.

“Naturalmente, il fattore più cruciale che determina se una di queste strategie funzionerà è quanto tempo abbiamo a disposizione. Secondo CNEOS, “le tre cose più importanti di cui hai bisogno per sopravvivere all’impatto di un asteroide o di una cometa sono: (1) diagnosi precoce e (2) gli altri due non contano molto.’

“Se abbiamo molti avvisi (anni, si spera), allora potremmo avere il tempo di costruire e implementare una di queste strategie. Non solo, ma più tempo ci dà anche maggiori opportunità di influenzare il risultato. Ad esempio, se appreso che un particolare asteroide avrebbe colpito la Terra tra cento anni, qualsiasi piccola spinta che gli diamo oggi avrebbe un enorme impatto sulla sua traiettoria futura. È come sparare con un fucile da cecchino a un bersaglio a un chilometro di distanza. La minima deviazione del fucile per il lato ti darà un grande spostamento laterale del proiettile per l’intero chilometro che percorre. Lo stesso vale per gli asteroidi: se ne vedi uno arrivare abbastanza in anticipo, devi solo dargli una piccola spinta per portarlo fuori rotta .

“Questo è il motivo per cui è così importante tenere traccia di tutti gli asteroidi e le comete che volano intorno a noi, e perché l’idea che uno di essi venga fuori dal blu è così spaventoso”.

Originally published at https://www.delanceyplace.com .

[image error]March 8, 2022

Celebrazioni del XXI secolo …

[image error]

[image error]

March 7, 2022

Scientists of nothing … Scienziati del nulla …

Infodemia

Infodemia

We are experiencing a time of increasingly diverse and intense infodemic storms. Infodemic is one of the worst epidemics: Information epidemic, all informers and all informed. Do you think it’s possible? In 1972 my wife and I took a linguistics course at the BBC in London. Hundreds of teachers and language experts of many nationalities, coming from all over the not yet globalized world. Teachers, tutors, instructors, all academics in the cauldron of radio and television communication of the time. Half a century ago. On the long blackboard of the lecture hall of the college of the University of London where we were welcomed, they greeted us with a sentence in English that went like this: “All our knowledge brings us closer and closer to our ignorance.” Today we are all “scientists of nothing” …

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Stiamo vivendo un tempo di tempeste infodemiche sempre più diverse ed intense. L’infodemia è una delle peggiori epidemie: Epidemia da informazione, tutti informatori e tutti informati. Ti pare possibile? Nel 1972 mia moglie ed io facemmo un corso di linguistica alla BBC di Londra. Centinaia di docenti ed esperti di lingue di molte nazionalità, provenienti da tutto il mondo non ancora globalizzato. Professori, professoroni e professorini, tutti nel calderone della comunicazione radio televisiva del tempo. Mezzo secolo fa. Sulla lunga lavagna dell’aula magna del college dell’università di Londra nella quale ci diedero il benvenuto, ci accolsero con una frase in inglese che suonava così: “Tutta la nostra conoscenza ci porta sempre più vicino alla nostra ignoranza”. Oggi siamo tutti “scienziati del nulla” …

Infodemia

[image error]

Infodemia

[image error]

MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers