Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 77

April 14, 2022

Vivi e morti nella inevitabile spirale …

“La morte di Cleopatra” by Joseph-Benoît Suvée, 1785|© Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images (TLS)

“La morte di Cleopatra” by Joseph-Benoît Suvée, 1785|© Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images (TLS)L’articolo che segue è apparso sul TLS, supplemento del quotidiano inglese The Times, il più antico ed autorevole settimanale letterario europeo. Riguarda la recensione di tre libri usciti di recente che si occupano di questo evento. Triste quanto si vuole, ma fatale ed inevitabile.

Uno degli autori del libro l’ha chiamato “coil”, che in italiano equivale a bobina, rotolo, serpentina, spirale. Insomma, lo sappiamo bene, nessuno sfugge alla sua morsa. Mi sembra utile proporlo in lettura ai miei tre lettori e conservarlo a futura memoria qui su MEDIUM.

Questo che stiamo vivendo è un tempo storico molto particolare, non soltanto perchè è la settimana santa, si “festeggia” il trionfo della Resurrezione sulla Morte, ma sopratutto perchè stiamo vivendo un periodo di guerra ormai da cinquanta giorni. E non sappiamo quanto durerà.

Una guerra voluta, cercata e praticata da uomini i quali, di per sè, sono già condannati in quella ineluttabile “spirale” chiamata “coil”, che riporta tutti, inesorabilmente, alla conclusione della vita.

Siamo tutti i coinvolti nel conflitto. Chi parteggia, il mondo intero, sembra voglia “anticipare” l’uscita dal mondo, andare incontro a quella che qualcuno chiamò “sorella morte”. Un paradosso, ma solo in apparenza.

Gli autori di questi tre libri hanno cercato di spiegare le cose. Sì, perchè ogni uomo nasce e finisce a proprio modo, ma sempre alla stessa maniera, finendo in quella inevitabile “spirale”.

— — — —

Andrew Doig: THIS MORTAL COIL - A history of death

384pp . Bloomsbury. £25.

An entertaining, eye-opening work of popular history that illuminates how death has changed across time

Dementia, heart failure and cancer are now the leading causes of death in industrialised nations, where life expectancy is mostly above 80. A century ago, life expectancy was about 50 and people died mainly from infectious diseases. In the Middle Ages, death was mostly caused by famine, plague, childbirth and war. In the Palaeolithic period, where our species spent 95% of its time, we frequently died from violence and accidents.

Causes of death have changed irrevocably across time. In the course of a few centuries we have gone from a world where disease or violence were likely to strike anyone at any age, and where famine could be just one bad harvest away, to one where excess food is more of a problem than a lack of it. Why is this? Why don’t we die from plague, scurvy or smallpox any more? And why are heart attacks, Alzheimer’s and cancer so prevalent today?

This Mortal Coil explains why we died in the past, the reasons we die now and how causes of death are about to profoundly change. University of Manchester Professor Andrew Doig provides an eye-opening, global portrait of death throughout time, looking at particular causes of death — from infectious disease to genetic disease, violence to diet — who they affected, and the people who made it possible to overcome them.

@@@@@

Un’opera di storia popolare divertente e illuminante che illumina il modo in cui la morte è cambiata nel tempo.

Demenza, insufficienza cardiaca e cancro sono oggi le principali cause di morte nei paesi industrializzati, dove l’aspettativa di vita è per lo più superiore a 80. Un secolo fa, l’aspettativa di vita era di circa 50 anni e le persone morivano principalmente per malattie infettive. Nel medioevo la morte era perlopiù causata da carestie, pestilenze, parto e guerre. Nel Paleolitico, dove la nostra specie trascorreva il 95% del suo tempo, si moriva frequentemente per violenze e incidenti.

Le cause della morte sono cambiate irrevocabilmente nel tempo. Nel corso di alcuni secoli siamo passati da un mondo in cui la malattia o la violenza potevano colpire chiunque a qualsiasi età, e dove la carestia poteva essere solo un cattivo raccolto, a uno in cui il cibo in eccesso è più un problema che una mancanza di esso. Perchè è questo? Perché non moriamo più di peste, scorbuto o vaiolo? E perché gli attacchi di cuore, l’Alzheimer e il cancro sono così diffusi oggi?

Questa spirale mortale spiega perché siamo morti in passato, i motivi per cui moriamo ora e come le cause della morte stanno per cambiare profondamente.

Il professor Andrew Doig dell’Università di Manchester fornisce un ritratto globale e illuminante della morte nel tempo, esaminando le cause particolari di morte, dalle malattie infettive alle malattie genetiche, dalla violenza alla dieta, chi hanno colpito e le persone che hanno reso possibile superare loro.

— — —

Katie Engelhart: THE INEVITABLE - Dispatches on the right to die

352pp. Atlantic. £15.99.

As much of the world’s population grows older, the quest for a “good death,” has become a significant issue. For many, the right to die often means the right to die with dignity. The Inevitable moves beyond margins of the law to the people who are meticulously planning their final hours — far from medical offices, legislative chambers, hospital ethics committees, and polite conversation — and the people who help them, loved ones or clandestine groups on the Internet known as the “euthanasia underground.”

Katie Engelhart, a veteran journalist, focuses on six people representing different aspects of the debate. Two are doctors: a California physician who runs a boutique assisted-death clinic and has written more lethal prescriptions than anyone else in the U.S.; an Australian named Philip Nitschke who lost his medical license for teaching people how to end their lives painlessly and peacefully at “DIY Death” workshops. The other four chapters belong to people who said they wanted to die because they were suffering unbearably — of old age, chronic illness, dementia, and mental anguish — and saw suicide as their only option. Spanning Australia, North America, and Europe, Engelhart presents a deeply reported portrait of everyday people struggling to make hard decisions, and wrestling back a measure of authenticity and dignity to their lives.

@@@@@

Poiché gran parte della popolazione mondiale invecchia, la ricerca di una “buona morte” è diventata un problema significativo. Per molti, il diritto a morire spesso significa il diritto a morire con dignità. The Inevitable si sposta oltre i margini della legge verso le persone che stanno pianificando meticolosamente le loro ultime ore, lontane da studi medici, camere legislative, comitati etici ospedalieri e conversazioni educate, e le persone che li aiutano, i loro cari o i gruppi clandestini su Internet conosciuto come “l’eutanasia sotterranea”.

Katie Engelhart, una giornalista veterana, si concentra su sei persone che rappresentano diversi aspetti del dibattito. Due sono medici: un medico della California che gestisce una clinica di morte assistita boutique e ha scritto più prescrizioni letali di chiunque altro negli Stati Uniti; un australiano di nome Philip Nitschke che ha perso la licenza medica per aver insegnato alle persone come porre fine alla propria vita in modo indolore e pacifico nei seminari “Morte fai-da-te”. Gli altri quattro capitoli appartengono a persone che hanno detto di voler morire perché soffrivano insopportabilmente, di vecchiaia, malattie croniche, demenza e angoscia mentale, e vedevano il suicidio come la loro unica opzione. Attraverso l’Australia, il Nord America e l’Europa, Engelhart presenta un ritratto profondamente riportato di persone comuni che lottano per prendere decisioni difficili e che lottano per restituire una misura di autenticità e dignità alle loro vite.

— — -

Hayley Campbell - ALL THE LIVING AND THE DEAD - A personal investigation into the death trade, 288pp. Bloomsbury. £18.99.

We are surrounded by death. It is in our news, our nursery rhymes, our true-crime podcasts. Yet from a young age, we are told that death is something to be feared. How are we supposed to know what we’re so afraid of, when we are never given the chance to look?

Fuelled by a childhood fascination with death, journalist Hayley Campbell searches for answers from the people who choose to make a living by working with the dead. Along the way, Campbell encounters funeral directors, embalmers, a man who dissects cadavers for anatomy students, and a former executioner who is responsible for ending 62 lives. She sits in a van with gravediggers who have already dug their own graves, holds a brain at an autopsy, visits a cryonics facility in Michigan, and goes for late-night Chinese with a homicide detective.

Through Campbell’s probing, reverent interviews with these people who see death every day, Campbell pieces together the psychic jigsaw to ask: Why would someone choose a life of working with the dead? And what does dealing with death every day do to you as a person?

A dazzling work of cultural criticism, All the Living and the Dead weaves together reportage with memoir, history, and philosophy, to offer readers a fascinating look into the psychology of Western death.

@@@@

Siamo circondati dalla morte. È nelle nostre notizie, nelle nostre filastrocche, nei nostri podcast sui crimini veri. Eppure, fin da piccoli, ci viene detto che la morte è qualcosa da temere. Come facciamo a sapere di cosa abbiamo tanta paura, quando non ci viene mai data la possibilità di guardare?

Alimentata dal fascino infantile per la morte, la giornalista Hayley Campbell cerca risposte dalle persone che scelgono di guadagnarsi da vivere lavorando con i morti. Lungo la strada, Campbell incontra direttori di pompe funebri, imbalsamatori, un uomo che seziona cadaveri per studenti di anatomia e un ex boia responsabile della fine di 62 vite. Si siede in un furgone con becchini che hanno già scavato le proprie tombe, tiene un cervello a un’autopsia, visita una struttura crionica nel Michigan e va a fare cinese a tarda notte con un detective della omicidi.

Attraverso le interviste riverenti e indagatrici di Campbell con queste persone che vedono la morte ogni giorno, Campbell mette insieme il puzzle psichico per chiedere: perché qualcuno dovrebbe scegliere una vita di lavoro con i morti? E cosa fa per te come persona affrontare la morte ogni giorno?

Un’abbagliante opera di critica culturale, All the Living and the Dead intreccia reportage con memorie, storia e filosofia, per offrire ai lettori uno sguardo affascinante sulla psicologia della morte occidentale.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

L’articolo del TLS qui in inglese. Buona lettura!

In Sophocles’ tragedy Antigone, performed in Athens around 441 BCE, the Chorus sings optimistically of the technological achievements by which humans have dominated the natural world: agriculture, sailing, horse-breaking, hunting, law, language and city-building. Death, the Chorus suggests, is the only element of nature that human mastery has failed to tame — despite the great advances of medical science. “Only from Hades humans will not find escape — / but they discovered ways to flee from unmanageable diseases.” Any “escape” or “flight” (pheuxis… phuga) from death is only ever temporary, and death resists human means of control.

In the millennia since the tragedian died of old age in his nineties, humans have discovered far more temporary exit routes from death than were known even to the finest doctors of Sophocles’ time. Andrew Doig’s This Mortal Coil shows how medical and technological advances have enabled modern humans to escape from a large number of the things that used to kill vast numbers in infancy, although, as he partly acknowledges, we have also created or enabled plenty of new ways to die. The most compelling section of the book is the account of infectious diseases, which describes how antibiotics and modern understanding of the need for clean water and sanitation have postponed billions of deaths. It is salutary to be reminded, for example, of how many people, mostly children, died of measles every year before the advent of the now standard vaccination programmes. But we have been saved from only a subset of the most deadly diseases and viruses of the past, while others are growing in power — such as dengue fever or the many variations on Covid-19. Presumably, many of the new causes of death in the twenty-first century will be the result of natural disasters (floods, storms, fires, tornadoes), as well as wars and migration caused by climate change. All four horsemen of the apocalypse are coming for us.

Doig has training in medical science, not history, politics, sociology or philosophy. His brave attempt to sketch a complete global history of death in fewer than 400 pages focuses primarily on medical technological advances, and his various attempts to interweave nuggets of cultural history tend to be broad and unconvincing. He discusses the Babylonian Code of Hammurabi, for example, in a couple of schematic paragraphs, and concludes that “human nature” and “what counts as a crime” have remained more or less constant for the past 4,000 years. It might have been better to leave ancient Babylon out of it and focus more precisely on modern medical science.

More disturbingly, Doig several times appears to skirt uncomfortably close to suggesting that disability is necessarily a fate worse than death, and one from which science will eventually save us. Without this repellent assumption, the long discussion of Down syndrome — which is not a fatal condition — surely has no place in a book about death. The claim that “soon we will have to address the ethical issues” entailed by new research into DNA editing is unintentionally horrifying; “soon” is much too late to start worrying about eugenicist uses of medical science.

Doig adopts a triumphally optimistic attitude towards the miracles that can be achieved through a combination of technical achievement and individual willpower, which will “hopefully” ensure that smoking, alcoholism, drug addiction, deaths by violence and diet-related illnesses eventually decline or disappear. Doig says little to acknowledge that these challenges cannot be adequately analysed, let alone cured, from a purely medical perspective, and he does not grapple with the dangers created by the medical and pharmaceutical professions in the late twentieth and twenty-first centuries through the overprescription of drugs and the overperformance of surgical procedures. Doig often uses the word “we” incautiously to refer to the relatively privileged inhabitants of rich industrialized countries — as in the claim that “science is why we live in the healthiest and wealthiest period that we have ever had”. A “global” history of death throughout all time and space ought not, ideally, to have an appendix of life-expectancy data focused only on the United Kingdom. The idea that “we” have “largely overcome” “famine and war” would be a welcome surprise to some human inhabitants of the world, and seems implausible as a prediction of the global future. Doig declares blithely that, once the science of disease is understood, “we can devise solutions” — as if poverty could be banished with the wave of a pen.

This Mortal Coil treats death largely as a matter of statistics. By contrast, Katie Engelhart’s study of end-of-life choices centres on the experience of human beings, in all its muddle and complexity. The Inevitable focuses on six individuals, two of whom work to support those who may want help to take their own lives, and four who are contemplating death because of old age, memory loss, pain and physical disability, and mental illness. All six protagonists are clearly indivuated and vividly characterized. Motivations are convincingly represented as mixed and often far from rational, even as they contemplate what is sometimes called “rational suicide”. At this point, I’d like to say that if you are having suicidal ideation for any reason, please call a suicide prevention hotline or a mental health professional; for most people this is a dangerous but temporary and treatable condition, and there is help available.

The debatable idea that one can choose death at the “right” time, to create the “proper” end to the narrative of one’s own life, has a long philosophical history. It is associated especially with the ancient Stoics. The Stoic-influenced Roman writer Seneca repeatedly insists that the power to die ensures that a person can always retain autonomy and, hence, dignity, however challenging the circumstances. As Hercules’ wife, Megara, declares in Seneca’s tragedy Hercules Furens, when she is threatened by a villainous tyrant, cogi qui potest nescit mori: “One who can be forced does not know how to die”.

Unfortunately, as Engelhart’s book vividly shows, many of us do not, in fact, know how to die, especially in the moments when we might in theory most wish to “play the Roman fool”, as Macbeth puts it. For many people, through no fault of their own, it is difficult or impossible to exercise what some modern philosophers describe as the “right” to die at a time of our choosing. If we develop moderate or severe dementia, we may lose the capacity to plan for our own death — a process that is, as Engelhart’s study shows, far harder in the modern world than it was when Seneca sipped his legally acquired cup of hemlock and died comfortably in a hot bath, with the help of several aides, many of them enslaved. Chosen death is more difficult for many people in rich societies even than a generation ago, when it was possible to poison oneself with relative ease in an oven or a car. Many of those who live under the life-prolonging protections of expensive modern medicine will be kept alive far longer than would have been conceivable even a century ago; an inability to die can be a function not of our own cowardice or incompetence, but of the medical expertise celebrated so effusively by Doig.

Engelhart’s study makes an excellent follow-up to Atul Gawunde’s Being Mortal (2014), which evokes how difficult it is for modern medical professionals to let anyone die, even if the patient may be ready for the end. If we are physically disabled — as most of us are to varying degrees, and will be increasingly so in the course of our lives, if we live past youth — we may not be able to make our way unassisted through any of the possible exits from life, and a painless, peaceful death may be far harder to achieve for ourselves than for a beloved old dog or cat. “Death with dignity” or “physician-assisted suicide” — the terms are much contested — is legal only in Canada, Switzerland, Belgium, the Netherlands and some states in the US, and only with many provisions that make the choice unavailable for most people (not least, in the US, those without health insurance).

As The Inevitable beautifully demonstrates, there are no easy answers in the cultural debate about when, how and whether people should have the right to choose to end their own lives in the most dignified and painless way possible. There are also no easy answers about whether there is ever a “rational” reason to take one’s own life. Engelhart vividly evokes the experience of a retired British academic named Avril, who orders lethal drugs from Mexico to end her life of chronic weakness, discomfort, incontinence and pain, at significant expense and after doing a significant amount of research. The self-chosen death of this white, highly educated, highly intelligent woman is, as Engelhart recognizes, a mark of privilege, unlikely to be available to others living with the same conditions. But the idea of making “rational suicide” more widely available has dangerous, potentially horrifying social and political implications.

A law that suggests death is “rational” for old or disabled or chronically ill people risks endorsing the repellent idea that certain categories of people ought not to be alive. Such laws risk creating social pressure and financial incentives for disabled, ill and elderly people to choose death, or have it chosen for them. Old age, sickness and disability are expensive, and modern societies, most obviously the US, have entirely failed to provide adequate care for those whose lives are extended by modern medicine. One of the most chilling threads in Engelhart’s book is that several of her subjects want to die in order to save money, or out of loneliness or preventable kinds of discomfort; as she asks one of the medical “providers”, “What kind of society do we live in to make people feel like burdens?”

The idea of “rational suicide” often hinges on the idea that there is a single true or authentic self, one true set of motives and stories about a person’s life — and this is ideally a narrative with the shit and mess and confusion edited out. Engelhart reminds us that we all contain multitudes, and that the sick, disabled, insane or demented versions of “me” may be no less authentic, no less human, and no less entitled to life. Several of the people in this account express a desire to die, only to postpone the end, or change their minds repeatedly, unable to “wean” themselves “off life”. The Inevitable is impressive for its author’s willingness to acknowledge mixed and murky motives: she vividly evokes a physically healthy young man whose desire to die is motivated by long-standing mental anguish, but also a desire for fame and an easy path to heroism as an advocate for his disturbing cause.

Engelhart’s book evokes the isolation often suffered by those who are dying or hope to die, who may lack people to care for them either in life or in their journey to death. All the Living and the Dead, Hayley Campbell’s study of those who work with the deceased, picks up where Engelhart leaves off, focusing on the invisible labour and care provided by funeral directors, embalmers, gravediggers and post-mortem medical examiners to people most of us do not want to see: the dead. Modern societies are peculiar in the degree to which we segregate the dead from the living. By contrast, ancient literature often centres on the need to care for the dead. The final sequence of the Iliad hinges on the desire of the enraged Achilles to deprive his dead enemy, Hector, of the care and honour his family can give him in death. The care for the dead, in Homer, is the work of all women, who wash and lay out and weep for dead loved ones, but also of all men, who fight and kill to defend dead comrades from desecration and dishonour. The most common Homeric images for death — an untying of the limbs, a veil of darkness cast over the eyes — suggest a change of state and abilities, but a lack of personhood. The dead Hector is still “Hector”: not the “body of Hector”, not a corpse, an empty shell, a horror or an abomination, but a person, a killer, husband, warrior and son. The care and memorialization provided by the living can preserve for the dead, as far as possible, the social position they had in life.

In Greek and Roman antiquity, as in many other cultures around the world, the wealthy hired professional mourners to sing and scream laments for the dead. In most modern societies, tears for the dead are shed only by those who knew them; but the physical care needed by the deceased is delegated to paid strangers. These workers’ largely invisible labour has to accommodate our peculiar modern desire to mourn the dead without having to touch them. Campbell’s fascinating study of the manifold workers who do lay hands on the dead is eye-opening, not least for its careful demonstration that, even in our disconnected societies, the care of the dead is not fundamentally different from the care of the living. Like carers and nurses and nannies, who look after the sick, the disabled, the very old or the very young, those in all branches of the death industry are providing care, cleanliness, order and dignity for those who are physically unable to provide these things for themselves. Campbell vividly evokes the careful way the man working with corpses donated to the Mayo Clinic restored a hundred transplanted faces back to their proper heads after a medical team had used them to practise for a living person’s face transplant — not because the families of the dead would ever know what fragments of their original cells are burnt to ashes in the crematorium, but because of his own sense of what is right.

A book about corpses might seem like a downer. Worse, the subject risks creating melodrama or glib horror out of grief. But All the Living and the Dead is surprisingly cheerful, even life-affirming. This is partly thanks to Campbell’s open-hearted, observant style of writing, which manages to be vivid without sensationalizing the horrors she records. Describing a collection of severed hands, she comments that hands are “the things that people held, they’re the thing we’re supposed to know the back of better than anything”. She also makes her own history and emotions present on the page, tracing her evolution from a childhood as the peculiar, death-obsessed daughter of a cartoonist (Eddie Campbell, who illustrated From Hell, featuring Jack the Ripper), through her years as a teenager in the early years of snuff videos and gory imagery on the internet, to the adult who shows tenacity and compassion in her attentiveness to her interview subjects. Campbell’s interest in death is not morbid, but humane and curious. She wants to know how people manage to care for other people — even the dead, the ultimate outcasts. Sophocles’ Antigone follows a fundamental need to care for a dead brother, even one who has become an enemy to the city; Campbell shows how death workers in a variety of modern professions provide similarly heroic care.

Her central goal is to break down the sharp boundaries between the binary in her title, allowing more of us to recognize the humanity of the dead and of those who care for them. She describes long hours spent observing corpses, whole and fragmentary, in every state of decay, and interviewing those who work with them. According to Campbell, many find a deep sense of purpose in their work; they are aware of providing an entirely necessary service, albeit one that is often invisible to the public. The former police officer whose job involves gathering and identifying fragmentary human remains from the mass casualties caused by plane crashes or natural disasters understands that he can give something immensely valuable not only to the families of the victims, but even to the dead themselves: “People deserve their identity, even after death. You know?”. Similarly, Campbell evokes a pathologist who knows that, through her work with her “patients”, she is giving “voice to the voiceless”, providing a narrative, a cause and a memory for people who may otherwise be forgotten. One of the most moving chapters focuses on a midwife who specializes in stillbirth and miscarriage, whose work involves normalizing parents’ pain and trauma, and witnessing the existence of the dead who never drew breath, naming them as “your baby”.

The death workers who, in Campbell’s account, have least job satisfaction are those whose labour erases the deceased rather than honouring them. The man whose job involves scrubbing bloodstains and pieces of brain from homes where violent deaths have occurred views the dead as a messy, smelly cause of trash, albeit a lucrative one, and he is an angry, cold man who treats his work as a way to earn money, not a calling. One of the most fascinating chapters deals with an executioner who pushed the button to cause dozens of lethal injections. This pleasant, friendly man is unable to acknowledge, let alone discuss, what he has done; God, not the executioner, must be responsible for these deaths.

A different ambiguity surrounds the embalmers, whose job involves disguising the process of decay, but who also work intimately with the dead, to present them to their loved ones as themselves. Campbell evokes the violence incurred in a set of processes designed to align death with modern bureaucracy and convenience. She also acknowledges that the workers who stitch tongues to jaws and pump chemical toxins through dead blood vessels are providing something more than an illusion: they offer the opportunity to recognize the living in the dead.

For Campbell, the most disturbing moment comes after she has seen many dead bodies and parts of bodies, many severed limbs, cracked skulls and exposed internal organs. The one she is unable to forget is a whole dead baby, awaiting autopsy in a bathtub. The horror seems to come, like a scene from the uncanny valley, because it is so close to something in the world of the living. Careful bathing in a tub is part of this baby’s care, as for any other — except that this baby has his head fully submerged. Campbell’s gripping study offers a compelling reminder that the dead, and those who care for these most vulnerable of “patients”, are closer than we might have wanted to believe. Late or soon, by our own volition or by natural means, we will all join their number. All of them, all of us, deserve to be seen, honoured and remembered.

Emily Wilson is a Professor in the Department of Classical Studies and Chair of the Program in Comparative Literature and Literary Theory at the University of Pennsylvania. Her verse translation of the Odyssey was published in 2017

Times Literary Supplement — April 15, 2022

[image error]April 13, 2022

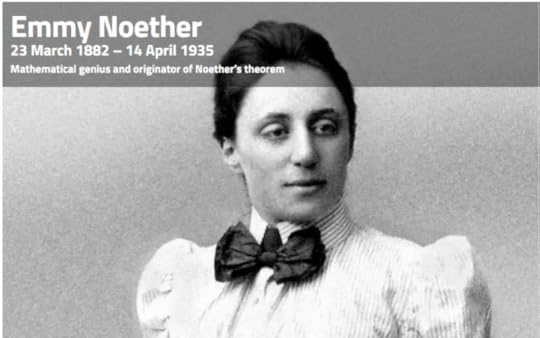

La “matta” per la matematica

New Scientist

New ScientistIl genio allegro che pensava camminando. Una corte di giovanotti cammina, per chilometri, accanto a una donna stravagante, mal vestita, con i capelli scarmigliati. Si tratta dei Noether’s boys, un gruppo di studenti che impara camminando a fianco della «madre dell’algebra», Emmy Noether.

Siamo in Germania, a Gottinga, nella celeberrima università, e per arrivare a insegnare qui la fräulein della matematica ha dovuto superare molti ostacoli, tutti dovuti al fatto di essere una donna. Figlia di un noto professore di matematica, studia lingue brillantemente fino a 18 anni. A quel punto la svolta: Emmy decide di dedicarsi alla matematica.

Frequenta come uditrice, finché le è possibile iscriversi ufficialmente e in poco tempo si laurea con lode. Inizia a lavorare gratuitamente, sempre senza perdere il suo entusiasmo, e nel 1915 arriva la sua occasione: due celebrità del mondo accademico matematico, Hilbert e Klein, la invitano a risolvere alcune questioni aperte legate alla teoria della relatività di Einstein.

Emmy Noether va a Gottinga e dimostra due importantissimi teoremi: uno di questi, che porta il suo nome e prova come esista una relazione tra le simmetrie nella fisica e le leggi di conservazione, le procura somme lodi da parte di Albert Einstein in persona. Ma è donna e fatica ad ottenere il posto di professore associato nonostante l’insistenza dei colleghi.

Solo a 37 anni può essere assunta, a titolo gratuito, come Privatdozent. I suoi studenti la adorano per la passione e l’allegria che mette in tutto ciò che fa. La professoressa Noether non si cura del proprio aspetto fisico, va sempre in giro con un ombrello rotto, vive in una casa poco curata, ma è estremamente generosa e accudente.

La si può trovare tutti i giorni allo stesso ristorante alla stessa ora a mangiare lo stesso menù: fagioli, crauti, patate bollite, pane e burro. Non si lamenta mai di non essere pagata, o di essere pagata pochissimo, e lavora sempre con calore e passione. A causa delle leggi razziali del ’33 è costretta a rifugiarsi negli Stati Uniti, a Princeton, dove trova il riconoscimento meritato e insegna fino alla morte prematura dovuta a un tumore, il 14 aprile 1935.

Einstein, scandalizzato dal fatto che in sua memoria venga dedicato solo un trafiletto, scrive una lunga lettera al New York Times, descrivendola come «il più significativo genio creativo matematico mai prodotto da che le donne sono state ammesse a una educazione superiore».

14 APRILE muore Emmy Noether, Matematica (1882–1935)[image error]

April 12, 2022

“Si nasce tutti pazzi, alcuni lo restano”

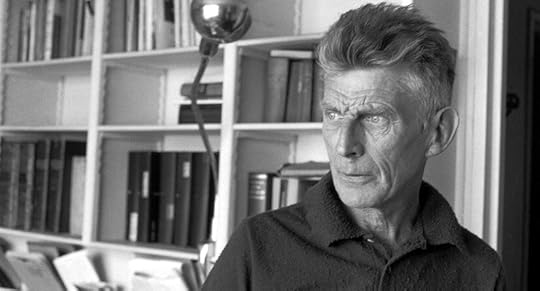

Un giocatore dell’assurdo. Scrive: «Si nasce tutti pazzi. Alcuni lo restano». E’ considerato uno tra gli intellettuali più influenti e complessi del XX secolo. Bello, elegante e decisamente affascinante, specie in vecchiaia, è infelice, grandemente scomodo, inevitabilmente strano. È lui che nel 1969 riceve il premio Nobel per la letteratura e che non andrà mai a ritirarlo. Ha quella che oggi si chiamerebbe «depressione».

Nasce a Dublino da genitori borghesi protestanti, che limitano molto la sua infanzia, favorendo la sua naturale introversione. Vive in modo ossessivo i rapporti interpersonali: dipenderne o liberarsene? Significativo anche il rapporto con la pubblicazione delle sue opere: raramente prendono una forma compiuta. Si trasferisce a Parigi, dove frequenta lo scrittore James Joyce, che avrà una profonda influenza sul suo pensiero. Si allontana brevemente da lui quando rifiuta di sposarne la figlia Lucia, schizofrenica.

Tornato in Irlanda nel 1934, alla morte del padre, soffre di una violenta fase di depressione. A Londra inizia una terapia psicanalitica che si rivela utilissima.Nel 1938 è di nuovo a Parigi: dopo un periodo di abusi, alcol e prostitute, incontra Suzanne Dechevaux-Dumesnil, che ha dieci anni più di lui e che sposa, preferendola a Peggy Guggenheim. È a questo punto che Beckett scopre dentro di sé la vera creatività.

Tra il 1945 e il 1955 diventa uno dei massimi esponenti del Teatro dell’Assurdo, mettendo in scena l’alienazione dell’uomo contemporaneo, e scrive la sua opera più importante, Aspettando Godot, tragicommedia dell’attesa. Una situazione surreale in cui il silenzio diventa comunicazione. Due uomini aspettano per un motivo sconosciuto l’arrivo di un terzo, Godot, che non arriverà mai. Muore a Parigi nel 1989, sei mesi dopo la moglie. Nel cimitero di Montparnasse, condivideranno una semplice lapide di granito,secondo i suoi desideri, «senza colori, lunga e grigia». 13 aprile 1906 nasce Samuel Beckett drammaturgo, scrittore e poeta (+1989)

La poesia che segue esprime in quattro lingue la sorprendente leggerezza con la quale uno dei miei scrittori preferiti, Samuel Beckett, esprime il suo pessimismo. Lo fa senza mai nominarlo, apertamente inconsapevole, ma chi legge ne riceve il messaggio in maniera sia personale che universale. Una poesia che scorre senza pause o esitazioni, non ci sono virgole, maiuscole o altri segni che possano indicare la strada che il poeta ha scelto di percorrere. Il poeta non ha messo nemmeno il punto di chiusura finale. Solo le parole scivolano tra la malinconia e la tristezza di chi scrive, trasmettendole a chi legge, in un mondo che sembra non avere un inizio e nemmeno una fine. Senza senso.

Punto di osservazione del poeta è quell’oblò di navicella nella quale viaggia, non solo intorno alla terra ma anche intorno a se stesso, chiuso come si trova nel suo corpo scafandro. Ha lasciato dietro di sé non solo le domande, i ricordi, i silenzi e i rumori del mondo. Ma anche l’amore che il perduto cielo gli donava. Gli resta solo la polvere delle sue inutilità terrene, un peso dentro che l’opprime, come il vuoto della segatura di una marionetta che ruota nello spazio muto, soffocato soltanto da quelle voci del mondo che ha perduto e che gli son rimaste dentro.

Pessimismo cosmico sì, ma inteso soltanto come perdita, assenza, rimpianto di un mondo che può avere una dimensione diversa da quella sentita e descritta da lui stesso. “Cosa farei” si chiede se perdessi questo tipo di mondo. Non è possibile che io possa vivere in un mondo del genere, e’ necessario fare di questo mondo qualcosa di diverso, qualcosa che vada oltre quelle domande alle quali sembra non ci siano risposte e che invece abbiano e diano un senso al tutto.

Quell’universo che sembra perduto e che vedo fuori attraverso l ‘oblò, lo ritrovo in me stesso. L’onda che potrà ricongiungermi con l’infinito dal quale sono venuto. Sembra quasi che da un momento all’altro compaia Godot a dare un senso al tutto. Si sa che non arriverà. Ma l’attesa basta a dirci che è l’unica strada da intraprendere se non vogliamo finire nel silenzio più assoluto, in un mondo senza domande e quindi senza senso.

cosa farei senza questo mondo né domande

ove essere non dura che un istante in cui ciascun istante

si rovescia nel vuoto nell’oblio d’essere stato

senza quest’onda dove infine

sprofonderanno insieme corpo e ombra

cosa farei mai senza questo silenzio abisso di bisbigli

furiosamente anelante il soccorso l’amore

senza questo cielo che s’innalza

sulla polvere delle sue zavorre

cosa fare mai farei come ieri come oggi

guardando dal mio oblò se non sono solo

a vagare e girare lontano da ogni vita

in uno spazio marionetta

senza voce fra le voci

conchiuse in me

Questa poesia è tratta dal volume “Samuel Beckett, Le poesie”,

a cura di Gabriele Frasca, Einaudi 1999

— — -

que ferais-je sans ce monde sans visage sans questions

où être ne dure qu’un instant où chaque instant

verse dans le vide dans l’oubli d’avoir été

sans cette onde où à la fin

corps et ombre ensemble s’engloutissent

que ferais-je sans ce silence gouffre des murmures

haletant furieux vers le secours vers l’amour

sans ce ciel qui s’élève

sur la poussieère de ses lests

que ferais-je je ferais comme hier comme aujourd’hui

regardant par mon hublot si je ne suis pas seul

à errer et à virer loin de toute vie

dans un espace pantin

sans voix parmi les voix

enfermées avec moi

Samuel Beckett, Collected poems in English and French,

London, 1977, John Calder (Publishers)

— -

what would I do without this world faceless incurious

where to be lasts but an instant where every instant

spills in the void the ignorance of having been

without this wave where in the end

body and shadow together are engulfed

what would I do without this silence where the murmurs die

the pantings the frenzies towards succour towards love

without this sky that soars

above its ballast dust

what would I do what I did yesterday and the day before

peering out of my deadlight looking for another

wandering like me eddying far from all the living

in a convulsive space

among the voices voiceless

that throng my hiddenness

Traduzione dello stesso Samuel Beckett

nell’edizione citata sopra.

— —

was würde ich tun ohne diese Welt ohne Gesicht ohne Fragen

wo Sein nur einen Augenblick dauert wo jeder Augenblick

ins Leere fließt und ins Vergessen gewesen zu sein

ohne diese Welle wo am Ende

Körper und Schatten zusammen verschlungen werden

was würde ich tun ohne diese Stille Schlund der Seufzer

die wütend nach Hilfe nach Liebe lechzen

ohne diesen Himmel der sich erhebt

über dem Staub seines Ballasts

was würde ich tun ich würde wie gestern wie heute tun

durch mein Bullauge schauend ob ich nicht allein bin

beim Irren und Schweifen fern von allem Leben

in einem Puppenraum

ohne Stimme inmitten der Stimmen

die mit mir eingesperrt

Beckett[image error]

Versione in tedesco

April 10, 2022

Cosa significa oggi credere con tutti quei morti sotto le bombe?

Il Libro

Il LibroUn libro quanto mai adatto non solo alla giornata della Domenica delle Palme ma a tutta l’intera settimana fino a Pasqua. Quanti di quelli che si chiamano “cristiani” hanno capito veramente cosa accadde oltre duemila anni fa, oggi? Questo è un ennesimo libro sul “credere”. Non si contano i libri che cercano di dare una risposta alla domanda: Cosa significa credere oggi con tutte quelle bombe e tutti quei morti?

Nella pubblicità dell’Editore si legge: “Io credo perchè ho conosciuto amorosamente Dio nella mia esperienza e da quel momento la mia vita è fiorita”, lo dice Julian Carròn in dialogo con Umberto Galimberti che gli risponde: “Io non sono nè laico nè ateo, io sono “Greco”. essere “greci” significa sapere che devi morire e quindi significa acquisire il senso del limite”. Voi, tu che leggi, cosa sei?

[image error]

Credere è un verbo dai tanti significati e dalle innumerevoli implicazioni che attengono non solo alla sfera della spiritualità ma anche a quella della psicologia e più in generale del vivere in una società civile. Ma cosa significa credere oggi? E cosa significa non credere? Su quali convinzioni poggiano le riflessioni di un uomo di fede o, viceversa quelle di un agnostico, di un “greco”, come si definisce Umberto Galimberti? Una delle personalità cattoliche più interessanti del panorama attuale dialoga con uno dei filosofi e psicanalisti più conosciuti in Italia sul senso profondo di questa parola. Ne scaturisce un confronto di altissimo livello e allo stesso tempo chiaro e illuminante, ricco di suggestioni e possibili declinazioni. Ma anche un’interessantissima mappatura del pensiero spirituale occidentale, fondamentale per credenti e non credenti.

April 8, 2022

Data Scientist, un lavoro complesso

Data Scientist, un lavoro complesso. Il settore digitale ha una mobilità maggiore rispetto agli altri, grazie al fatto che le stesse tecnologie si applicano in maniera abbastanza simile da un’industria all’altra ed è quindi facile cambiar lavoro, ma nel caso dei Data Scientist il turnover è impressionante, ed il motivo sta nella difficoltà di quanto gli vien chiesto.

Ogni azienda ha a disposizione una mole enorme di dati non strutturati, in silos separati, processati per ragioni diverse, e la speranza di mescolare il tutto con uno spruzzo di intelligenza artificiale, grazie ai guru che sono gli scienziati dei dati, è spesso mal riposta. Il sogno di trasformare questi dati in profitti non tiene mai conto dell’analisi e dei tempi richiesti. Qualità, rumore ed affidabilità delle fonti nel tempo richiedono un lungo sforzo di preparazione, e capita spesso che questi professionisti si trovino a fare cose molto più banali e noiose, come appunto ripulire i dati e formattare delle serie storiche.

Nel loro turnover si nasconde il secondo problema: i Data Scientist mediamente non stanno abbastanza a lungo per capire davvero prodotti e processi in gioco, e così facendo non riescono a stabilire il giusto dialogo con il resto dell’azienda che cerca di risolvere problemi o trovare nuove possibilità di business. Già difficile per le grandi aziende digitali formare una squadra di Data Scientist, il compito diventa molto complesso per tutte le altre.

Oltre all’aspetto organizzativo, per riuscire a trattenere questi professionisti in azienda almeno 5–6 anni in modo che aggiungano valore, anche quello tecnologico viene in soccorso della complessità del lavoro richiesto. Sul mercato arrivano nuovi strumenti no-code per la classificazione ed analisi statistiche dei dati, ed anche per lo sviluppo robotizzato di codice in Python ed R in modo da sgravare questi professionisti delle attività più ripetitive.

Gli approcci no-code e low-code sono veramente importanti in azienda: da un lato consentono ai colleghi “del business” di essere sempre più indipendenti nella creazione di reportistica ed analisi statistiche, dall’altro aiutano il personale digitale ad aumentare la propria produttività e qualità degli algoritmi che sviluppano. Ai Data Scientist servono strumenti no-code che si occupino della raccolta, pulizia, controllo qualità dei dati, e della creazione dei modelli di formazione dell’intelligenza artificiale. Strumenti che, provando in autonomia quale tecnica di machine learning si adatti meglio al problema, alla ricerca dei parametri chiave ed anche alla valutazione del modello, consentono al Data Scientist di concentrarsi sulla creazione del modello.

Di recente sono emerse soluzioni in grado di processare, capire ed anche generare linguaggio naturale, ovvero comunicare in inglese o italiano comune, senza doversi imbattere in linee di codice software. Se fino a ieri parlavamo ad Alexa per accender la luce o cercare un brano musicale, adesso siamo al punto di chiedere a questi strumenti di aiutarci nella creazione di modelli di intelligenza artificiale. Pensate al vantaggio di poter parlare con una macchina ed arrivare assieme ad un modello previsionale di prezzi sul mercato. Questo scenario non è un futuro lontano, ma domani, e per prepararsi al meglio occorre fare una squadra dove Data Scientist ed altri professionisti si concentrano solo sui problemi di business.

@Il Digitale. Roberto Dolci

Originally published at https://zafferano.news .

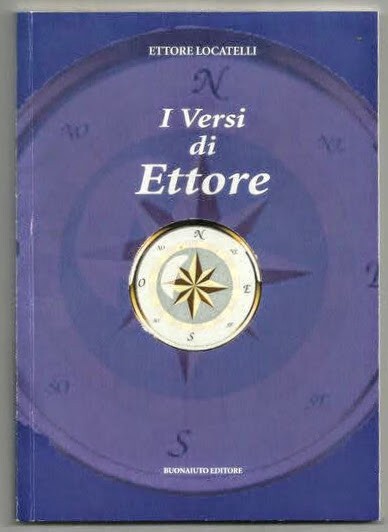

[image error]Il “verso” giusto di Ettore

Esattamente dieci anni fa, ci manca qualche mese, su unideadivita, diventato poi appendice, biblioteca e memoria del mio attuale spazio digitale che si affaccia su questo blog planetario chiamato MEDIUM, pubblicai un post che riproduco integralmente. Chi vuole, può andare al link e ritrovarlo. Lo ripropongo a chi non lo ha mai letto, forse nemmeno chi lo scrisse se lo ricorda.

Era firmato da una persona che conosco da oltre quaranta anni, viviamo nello stesso palazzo, separati, però, da una doppia parete. Lo scrisse in riferimento ad un mio post a ricordo del mio matrimonio. Grazie all’algoritmo della IA, la Intelligenza Artificiale di Google, l’ho ritrovato, insieme ad altri riferimenti che vanno “verso” questa firma.

Non sto qui a scrivere di queste tracce facilmente ritrovabili da chi si fida della IA che lascia segni incancellabili nella memoria digitale del nostro presente, “verso” un preciso, e, si spera, migliore futuro. Perchè parlo di Intelligenza Artificiale mentre dovrei scrivere del nuovo libro di poesie che Ettore Locatelli ha appena pubblicato?

Ieri mattina, quando in un rapido messaggio su Whatsup mi ha detto buongiorno, indirizzandosi “verso” di me chiamandomi “ambasciatore dell’I.A.” perchè aveva letto un mio post su questo argomento, mi comunicava di aver messo il libro di poesie nella mia cassetta della posta, ho avuto la conferma che Ettore, di “versi”, intesi come “qualità”, ne possiede davvero molti.

Non starò qui a fare una specifica precisa, con relativi elogi e pregi del suo modo di “versificare”, ed anche “aforismare”. Lo feci quando intese “esternarsi” per lasciare una traccia. Questa volta mi limiterò a citare la prima e l’ultima delle 47 poesie che caratterizzano questa sua recente, ma non ultima “traccia”, che lascia della sua esistenza.

La prima è intitolata “C’è chi”, l’ultima “Tic-Tac”. Tra le due si distende armonicamente il suo vissuto. Devo dire che risponde in pieno ai canonici interrogativi “chi-cosa-quando-dove-perchè” che dovrebbero caratterizzare ogni essere umano durante la propria esistenza su questa terra.

Ognuna di queste poesie è una risposta “verso”, in “direzione” di un “amarcord” che sistematicamente, appassionatamente ed anche, lo voglio dire senza offesa, “fanaticamente” Ettore ha avuto in tutti questi momenti poetici, raccontati in “versi” a rima baciata o alternata.

Gli ultimi due “versi” della prima poesia non lasciano prevedere al malcapitato lettore sarnese, in quella che fu la Valle dei Sarrasti, di aspettarsi solo falsità e illusioni. Ettore è implacabile quando scrive:

“Siam tutti uguali sembrando diversi per camuffare quell’essere perversi”.

Chi ha orecchie per sentire, occhi per leggere e mente per capire, legga e capisca.

A proposito del mio post 40-anni-fa-un-anniversario l’amico Ettore Locatelli mi scrive il pezzo memoriale che segue e che merita di essere pubblicato per diverse ragioni. E’ una testimonianza personale che diventa collettiva e condivisibile specialmente chi nel Sud è nato, cresciuto e vissuto. Il Sud della piccola provincia di un Paese che pochi anni ancora prima si fregiava del titolo di “Manchester d’Italia”: la Città di Sarno, già grosso centro produttivo tessile industriale e agricolo, oggi degradato a semplice “hinterland” napoletano. Un Paese antico di millenni, addirittura prima della fondazione di Roma, come testimonia il bel libro di Salvatore D’Angelo che riporto al link qui sopra. In altre parole oggi “mera periferia” urbana dell’entroterra. Ettore descrive accuratamente le sensazioni e i sentimenti di chi in quel tempo ha gettato le sue radici umane. E’ vero. I giovani di oggi, ignorano tutto quanto egli scrive. Sarebbe utile che essi conoscessero tutto questo e sapessero “leggere” in profondità quanto è accaduto in questi ultimi cinquanta anni. Utile, ma certamente impossibile. E forse sterile. Meglio dimenticare o non sapere. L’accelerazione sociale marcia sempre più velocemente e il passato sembra non essere mai esistito. La prossima uscita è il futuro …

TUTTO IN 50 ANNI

Ho certamente un bel ricordo della mia infanzia, delle atmosfere e dei luoghi dove si è svolta. Ma il mondo di allora era profondamente diverso da quello attuale. E mi è venuta la voglia di tracciare un “amarcord” dei decenni trascorsi dall’ultimo dopo guerra.

A Sarno, in quel tempo, come negli altri paesi di provincia, (specie nel sud), la maggior parte delle case erano tuguri dove alloggiavano 3/5/7 persone. La metà della popolazione non disponeva di acqua corrente in casa che veniva attinta da pozzi o fontane pubbliche. Nelle abitazioni del centro storico (il paese non si era ancora sviluppato a valle) spessissimo mancavano i servizi igienici. Di notte veniva usato il pitale (“ ‘o rinale”) poi svuotato nei vespasiani, (“pisciaturo”), situati nei cortili comuni. A tal proposito aggiungo subito che non c’erano ancora la carta igienica ed altri prodotti per l’igiene intima, particolarmente quella femminile. Quindi i contorni, immaginateli.

Le strade e gli altri spazi pubblici erano una vera palestra di vita, dove ragazzi e giovani tentavano di divertirsi e socializzavano. Si giocava a nascondino, con lo “strummolo” (una specie di trottola), con i tappi delle bottiglie si giocava a fare le “tappe” del Giro d’Italia o del Giro di Francia. Nei tappi si mettevano le teste dei corridori che uscivano a figurine edite dalla casa editrice Panini. I piu’ fortunati avevano il “carritiello”, i pattini o la bici.

C’erano ancora i cavalli a trainare pesanti carri su un selciato dissestato (le auto in paese erano poche decine). Particolarmente d’inverno ci si lavava dopo aver riscaldato l’acqua sul fuoco. Le scarpe si risolavano.Gli indumenti si rammendavano e si passavano dai figli maggiori ai piu’ piccoli. Non c’erano lavatrici e molti andavano a fare il bucato presso i lavatoi pubblici (ahi noi! poi scomparsi anche come testimonianza). Quando faceva freddo per riscaldarsi almeno un poco si usava il braciere alimentato a “cravonelle”.

Col torrido caldo umido sarnese d’estate si scoppiava. I ragazzi piu’ arditi (io ero tra quelli) andavano a fare il bagno nel fiume. Le vacanze estive, intese come andare al mare, erano per quelli che potevano farle, un calvario. La meta era Torre Annunziata raggiunta col treno della Circumvesuviana. Tempo di percorrenza: un’ora, piu’ mezza ora circa a piedi per raggiungere la spiaggia. Stesso calvario al ritorno.

La mia generazione (come le precedenti) è cresciuta con pane e olio, pane e melenzane sott’olio, pane e scarola o, al meglio, pane e mortadella. I cibi cotti avanzati si conservavano (non c’era il frigo) precariamente per il giorno dopo. La discarica pubblica dell’immondizia (“scarricaturo”), ancor prima di quella sulla montagna spaccata in via Bracigliano, era situata in via Matteotti di fronte all’attuale Banco S.Paolo.

C’erano ancora i “signori” e il “volgo”. Questa distinzione di classe demarcava, allora, oltre che la disponibilità di mezzi e la povertà materiale, soprattutto un fortissimo divario d’istruzione. Negli anni che racconto si registrava nella popolazione uno spaventoso tasso di analfabetismo. Tale tenore di vita, cosi’ come succintamente descritto era pressappoco lo stesso di secoli precedenti.

Quelli che oggi hanno 20–30–40 anni quel mondo lo ignorano e forse non ne hanno neppure sentito parlare. Ritengo invece che sarebbe molto interessante e formativo che i giovani ne venissero a conoscenza. Si tratta, in fondo, del mondo dei loro padri o nonni. Un mondo così vicino ma tanto lontano.

Poi il miracolo! Con l’inizio degli anni ’60 s’avviò la rinascita. La scelta politica italiana di aderire al Patto Atlantico portò l’America nelle nostre case e nella nostra mente. Arrivò la TV che contribui’ enormemente a diffondere ed affermare la lingua italiana. Arrivò anche il frigo, la lavatrice, il giradischi col rock and roll, i grandi magazzini e tanto altro. Arrivò il “benessere” e quindi la cultura del consumismo.

Iniziarono a svilupparsi l’edilizia abitativa ed il mercato dell’auto. La società progrediva indiscutibilmente, almeno sul piano dei bisogni primari quali il lavoro, l’istruzione e il cibo. Andavano affermandosi idee di diritti e modelli di emancipazione col coinvolgimento del mondo femminile fino a quel punto tenuto ai margini. I passi avanti compiuti in questi decenni su scala nazionale e mondiale con lo sviluppo tecnologico e le conquiste scientifiche in tutti i campi, comprovano che oggi, per l’effetto, si vive meglio e piu’ a lungo.

Nessuno soffre la fame. Nessuno usa scarpe risolate o abiti rammendati. Abitiamo case decenti accessoriatissime e in massima parte di proprietà. L’igiene pubblica e personale è enormemente cresciuta. Particolarmente l’avvento dell’era del computer, dei telefoni cellulari e Internet offre a tutti, specie ai giovani e in un mondo globalizzato, enormi possibilità, in tutti i campi, appena ieri inimmaginabili.

Senza dubbio tutti questi aspetti meriterebbero una più dettagliata e complessa analisi dei processi di crescita che hanno riguardato la società, con le ovvie implicazioni e scelte di vario tipo che si determinarono anche a Sarno. Ma il mio intento (a parte la nostalgia del tempo andato) è solo quello di dire ai giovani che oggi, nonostante tutto, loro vivono in un mondo migliore.E tutti questi cambiamenti sono avvenuti in 50 anni. Io li ho vissuti.

Postato 6th August 2012 da galloway[image error]

April 1, 2022

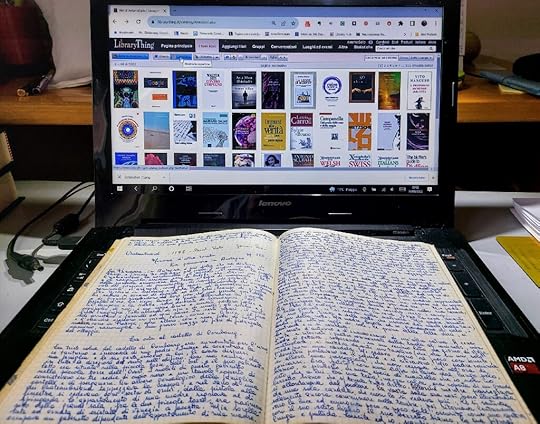

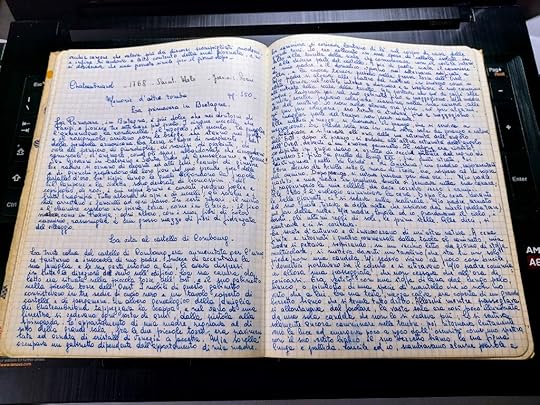

Alla ricerca della scrittura perduta: scrivere a mano, scrivere digitando …

Foto@angallo

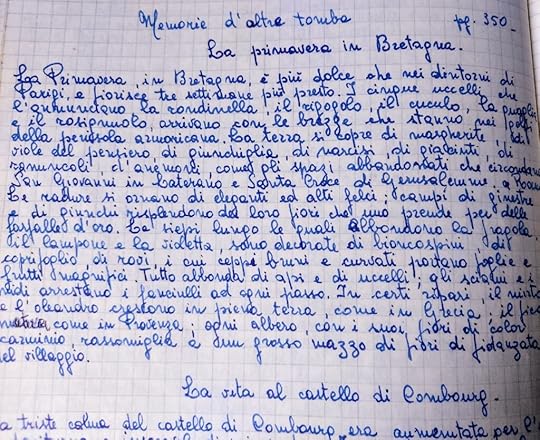

Foto@angalloMai come in questa occasione mi è venuto spontaneo il titolo di questo post che mi sono proposto di scrivere a corredo delle immagini che qui vedete riprodotte.

Sono diverse le parole chiavi alle quali è possibile fare riferimento per trarre ispirazione: scrittura, ricordi, studio, tempo, creatività, lingue, comunicazione e così via.

All’interno di ognuna di esse si aprono altri collegamenti, in un processo a cerchi concentrici che riescono a recuperare altri elementi che costituiscono la memoria.

Sotto quelle pagine scritte a mano, con l’inchiostro blu di una penna stilografica perduta sulle pagine di un quaderno scolorite dal tempo, si nasconde una tastiera che si riflette sulla schermata della mia biblioteca digitale Librarything.

Si manifesta subito il contrasto/conflitto tra due realtà, due mondi diversi, divisi da una fallita continuità, sia di fatti che di pensieri.

Scrivere a mano, scrivere digitando. Qui si tratta davvero di avere la capacità che fu tutta di Marcel Proust quando cercò di esplorare lo spazio, il tempo e la memoria nel suo famoso romanzo.

Ci impiegò quindici anni, è vero. Non saprei, nè potrei farlo io, dopo di aver trovato per caso questo quaderno di mia moglie, datato oltre mezzo secolo fa.

Dovrei saper associare tutte le possibili impressioni che emergono non solo dalla mia mente, ma anche da quella di chi scrisse e tradusse a mano tutti quei brani per il suo esame di francese all’università.

Momenti di legame con il passato che si risvegliano nel presente, guardando l’armonia di quelle forme grafiche che rinnovano sensazioni, percezioni, ricordi e momenti perduti.

Mi sembra quasi di rivivere, di rivedere l’universo di chi scriveva con la sua mano. E’ possibile dire la stessa cosa di questa scrittura che produco con le mie dita scrivendo alla tastiera queste mie parole? Scrivere a mano può sembrare un’arte superata nell’era digitale, ma non lo è affatto.

La visione di questi testi offre la conferma degli innumerevoli vantaggi che sono stati studiati da ricercatori, neurologi del cervello, terapisti, educatori e altri che continuano a pensare che la scrittura a mano debba continuare ad avere una ragione di essere in un’era di tecnologia avanzata.

Un tipo di scrittura certamente più lenta della digitazione, ma che dà al cervello più tempo per elaborare le informazioni e stimolare le connessioni neurologiche che aiutano nella memoria, nella concentrazione e nella composizione.

Il processo di scrittura a mano può, inoltre, anche avere un effetto calmante e servire come un’ottima forma di meditazione. Un buon modo per esprimere la propria individualità e lo stile personale.

Foto@angallo

Foto@angallo Foto@angallo

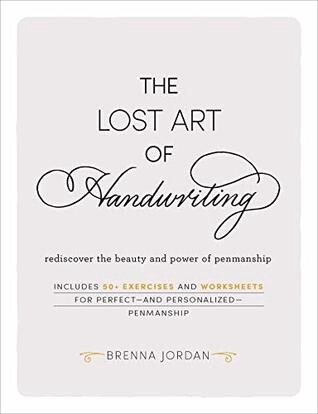

Foto@angalloIn questo libro intitolato «The Lost Art of Handwriting» (L’Arte Perduta della Scrittura a Mano) l’autore esplora la storia di questa scrittura reintroducendo sequenze di tratti, forme di lettere e tecniche adeguate per valutare e migliorare la calligrafia.

Il Libro

Il Libro

Non sorprende che, poiché la tecnologia è diventata sempre più integrata nella nostra vita quotidiana, il tradizionale atto di scrivere con una penna sia stato in qualche modo dimenticato. La facilità dei documenti di elaborazione testi, così come lo sviluppo di applicazioni che ci consentono di sincronizzare le nostre note su più dispositivi, hanno reso quasi ridondante lo scopo della scrittura manuale.

La scrittura a mano rafforza invece le nostre capacità di lettura e di elaborazione del linguaggio, consente al tempo di rallentare il processo del pensiero, mettendo in grado lo scrittore di pensare alle parole, al modo in cui sono scritte e alla struttura della scrittura: rende lo scrittore più abile nel linguaggio che sta usando.

La scrittura a mano può anche migliorare la nostra memoria. La ricerca ha scoperto che la scrittura crea percorsi unici nel cervello facendo sì che coloro che hanno scritto i loro appunti a mano ricordino il contenuto meglio di quelli che li hanno digitati alla tastiera.

L’atto fisico della scrittura può avere anche altri vantaggi, in particolare con la scrittura creativa. Scrivere con carta e penna aiuta a liberarci dalle distrazioni del mondo digitale. Durante la digitazione può esserci la tendenza a modificare mentre si procede piuttosto che far fluire le idee. Questo può essere controproducente per il processo creativo. Con un pezzo di carta bianco si tende a scrivere semplicemente, a mettere le idee su carta e a lasciare il processo di editing a più tardi.

Carta e penna possono permetterci di pensare più liberamente quando fai cose come il brainstorming. Hai una pagina bianca, una penna e nessuna restrizione su dove puoi scrivere, permettendoti di collegare le cose insieme, cerchiare punti importanti e aggiungere note a margine ovunque abbia senso. Molti ritengono che ora questo può essere fatto su un computer, ma, come accennato in precedenza, le distrazioni introdotte con un computer o un tablet possono spesso interrompere il flusso creativo.

Infine c’è un altro punto, ma non meno importante, che la scrittura costituisce una parte unica e insostituibile della nostra cultura. Questo è particolarmente vero per le lingue scritte composte da caratteri come il mandarino ma anche per le lettere in inglese. Gli stili di scrittura a mano sono unici per l’individuo e qualcosa che semplicemente non può essere replicato con una tastiera.

La scrittura a mano fa parte della nostra civiltà, fa parte dell’identità della nostra cultura e non solo uno strumento di comunicazione. Penso che ci sia anche un altro livello di importanza nella scrittura a mano, un argomento cognitivo su come si elaborino le informazioni quando le scriviamo. La scrittura a mano “ci coinvolge in una relazione con la parola scritta che è sensuale, immediata e individuale.

C’è la sensazione che sia un atto molto più fisico quando si scrive a mano al contrario di un computer e ti fa pensare alla tua scrittura più come all’arte. C’è qualcosa di incredibilmente potente nel lasciare il segno sulla carta. È il momento in cui un’idea lascia la tua mente e ti guarda indietro per la prima volta. Non siamo in grado di replicare quell’esperienza digitalmente.

Le esperienze sono diverse ed anche molto importanti. Meritano tutte un altro discorso che mi riprometto di fare un’altra volta. Se questi sono i meriti e i vantaggi della scrittura a mano, non sono da meno quelli dell scrittura digitale. Diversi, originali ed importanti. Basta conoscerli.

[image error]La strada non presa …

Foto@angallo

Foto@angalloA tutti sarà capitato di chiedersi cosa sarebbe successo se avessimo preso la strada che non prendemmo quel giorno nella nostra vita.

Chi saremmo stati, quando l’avremmo presa, dove saremmo finiti, cosa avremmo fatto, perchè non l’abbiamo fatto. Tra i “se” e questi interrogativi ci troviamo dove siamo oggi.

Due poesie forse potranno aiutarci. Entrambi sono famose, ma è sempre bene rileggerle. Una è quella di Robert Frost, l’altra di Rudyard Kipling

Due strade divergevano in un bosco giallo

e mi dispiaceva non poterle percorrere entrambe

ed essendo un solo viaggiatore, rimasi a lungo

a guardarne una fino a che potei.

Poi presi l’altra, perché era altrettanto bella,

e aveva forse l’aspetto migliore,

perché era erbosa e meno consumata;

Sebbene il passaggio le avesse rese

quasi simili

ed entrambe quella mattina erano lì uguali

con foglie che nessun passo aveva annerito.

Oh, misi da parte la prima per un altro giorno!

Pur sapendo come una strada porti ad un’altra,

dubitavo se mai sarei tornato indietro.

Lo racconterò con un sospiro

da qualche parte tra anni e anni:

due strade divergevano in un bosco, e io -

io presi la meno percorsa,

e quello ha fatto tutta la differenza.

— — — — — — — — — -

Se saprai mantenere la calma quando tutti intorno a te

la perdono, e te ne fanno colpa.

Se saprai avere fiducia in te stesso quando tutti ne dubitano,

tenendo però considerazione anche del loro dubbio.

Se saprai aspettare senza stancarti di aspettare,

O essendo calunniato, non rispondere con calunnia,

O essendo odiato, non dare spazio all’odio,

Senza tuttavia sembrare troppo buono, né parlare troppo saggio;

Se saprai sognare, senza fare del sogno il tuo padrone;

Se saprai pensare, senza fare del pensiero il tuo scopo,

Se saprai confrontarti con Trionfo e Rovina

E trattare allo stesso modo questi due impostori.

Se riuscirai a sopportare di sentire le verità che hai detto

Distorte dai furfanti per abbindolare gli sciocchi,

O a guardare le cose per le quali hai dato la vita, distrutte,

E piegarti a ricostruirle con i tuoi logori arnesi.

Se saprai fare un solo mucchio di tutte le tue fortune

E rischiarlo in un unico lancio a testa e croce,

E perdere, e ricominciare di nuovo dal principio

senza mai far parola della tua perdita.

Se saprai serrare il tuo cuore, tendini e nervi

nel servire il tuo scopo quando sono da tempo sfiniti,

E a tenere duro quando in te non c’è più nulla

Se non la Volontà che dice loro: “Tenete duro!”

Se saprai parlare alle folle senza perdere la tua virtù,

O passeggiare con i Re, rimanendo te stesso,

Se né i nemici né gli amici più cari potranno ferirti,

Se per te ogni persona conterà, ma nessuno troppo.

Se saprai riempire ogni inesorabile minuto

Dando valore ad ognuno dei sessanta secondi,

Tua sarà la Terra e tutto ciò che è in essa,

E — quel che più conta — sarai un Uomo, figlio mio!

Due scrittori e poeti diversi, per sensibilità, progetti, idee, obiettivi, intenzioni, com’è naturale che sia per ogni essere umano, uomo o donna, o altro, alla maniera moderna.

L’americano Frost l’ho «conosciuto» dopo, Kipling prima, molti anni prima, quando della lingua inglese non conoscevo granché, anzi nulla. Al ginnasio avevo studiato il francese.

Siamo agli inizi degli anni cinquanta, un secolo ed un millennio fa. Un altro mondo. La lingua egemone era il francese che stava cedendo il passo all’inglese.

Ecco, erano proprio due strade, divergenti, al bivio, uno dei tanti che ognuno di noi si trova a dover superare. Questa parola, bivio, mi sembra proprio la giusta metafora per capire come e quanto il mondo sia cambiato in questo mezzo secolo.

Le strade sono diventate davvero tante, molte, forse anche troppe. A Frost basta un bivio, due strade divergenti, per intraprendere un percorso di non ritorno, con il quale invita il lettore a tirare le somme della sua vita, riflettere sulle sue scelte, considerare i suoi errori, elaborare i suoi ricordi.

Facendo questo percorso, ognuno poi scoprirà che la nostra vita non è tracciata tanto e soltanto da «bivi», quanto quelli che in inglese si chiamano «roundabout», le rotonde che offrono più di due strade, ma molte più scelte e opzioni.

Kipling lo sapeva bene quando intitolò la sua poesia «SE». Gli errori, i rimpianti, i ricordi con i relativi fallimenti possono essere tanti, come tante possono essere le strade percorribili in un «roundabout».

Bloomberg photo[image error]

Bloomberg photo[image error]

March 31, 2022

Un altro “matto” russo scrive il “giornale di un pazzo”…

Il giornale di un pazzo

Il giornale di un pazzo

1 Aprile, nasce Nikolaj Vasil’evič Gogol’, scrittore russo(1809–1852). Un conoscitore della follia: «Riderò la mia amara risata», l’epitaffio sulla sua tomba.

Per Fëdor Dostoevskij è lui il padre della letteratura russa, uno scrittore che con l’arma della satira ha denunciato i guasti della società.

I personaggi di Gogol’ sono spesso maschere senz’anima che si consumano tra meschine ambizioni di carriera e totale incapacità di esprimersi umanamente. Figure grottesche, misere, ridicole, su cui l’autore sfoga tutto il suo disprezzo.

Qualcuno li ha interpretati come «l’incarnazione di diversi stati psicologici nella loro manifestazione estrema» o «parziali riflessi del mondo inferiore del loro creatore, dei suoi dubbi e delle sue manie».Sta di fatto che con il suo famoso racconto “Le memorie di un pazzo” il lettore si può divertire.

Gli abitanti di Pietroburgo sono un impietoso bestiario umano: c’è il «mercante mollusco», il bellimbusto «topo di fogna», «l’impiegato anfibio», abitante di quella «città palude» che lo circonda.

II personaggio che Gogol’ inventa e indaga anche in altre sue opere (Il revisore, Il naso, Il cappotto) è l’impiegatuccio modello, prodotto della macchina burocratica, un uomo mite senza qualità che descrive in prima persona il proprio progressivo impazzimento.

La società è organizzata in modo talmente folle che il protagonista riconquista alcuni tratti di umanità proprio quando perde l’uso della ragione: un vero e proprio atto d’accusa nei confronti del potere e una feroce derisione delle gerarchie che lo alimentano.

Le memorie di un pazzo è stato considerato anche una sorta di «cronaca della follia». Psicologi e analisti sono arrivati a dichiarare che tutte le varie fasi della malattia sono descritte in modo così coerente e verosimile da far pensare che l’autore si fosse servito di documenti medico-clinici autentici. Gogol’, genio dall’animo irrequieto e ribelle, visse solo 43 anni.

Poco prima di morire, in preda a una crisi religiosa, bruciò la seconda parte della sua opera più famosa, “Le anime morte”. (Almamatto. Un matto al giorno)

Il racconto, che fa parte della raccolta ‘Arabeschi’ e ‘Racconti di Pietroburgo’, scritto in prima persona nella forma di un diario, narra la progressiva discesa nella follia del burocrate Aksentij Ivanovic. Attratto dalla bella figlia del suo direttore, e volendo sapere qualcosa di più sul conto di lei, Aksentij Ivanovic sottrae le lettere che sarebbero state scritte dalla cagnolina Maggie, nelle quali egli crede di leggere tutto il disinteresse della ragazza verso di lui.

Appresa la notizia che il trono di Spagna è vacante, Aksentij Ivanovic si proclama monarca di quel Paese, inizia a firmare i documenti come Ferdinando VIII e chiede la mano della figlia del direttore; quindi si mette al lavoro sulla sua divisa da consigliere titolare per farne un manto regale. Ormai divenuto completamente pazzo, Aksentij Ivanovic viene portato al manicomio, che però a lui appare come la corte spagnola.

L’effetto di ironia e comicità nasce dal divario che esiste tra la realtà del lettore e quella del protagonista, ma in realtà la follia in quest’opera di Gogol’ rappresenta una via di fuga dalla ragione obiettiva, dal raziocinio dei benpensanti e dalla burocrazia, il grado a cui tutto viene sacrificato e da cui tutto dipende: felicità, salute e ricchezza.[image error]

March 30, 2022

Quanto è “cultural chic” l’abbuffata di prefazioni

Foto@angallo

Foto@angallo

Mi piace, di tanto in tanto, “importare” su questo mio spazio articoli dagli innumerevoli luoghi di lettura che visito ogni giorno in rete. Questa volta tocca ad un brillante scritto apparso sul giornale di oggi. Riguarda, come capirete, il libro nella sua complessa identità che mi piace dividere in “oggetto” e “soggetto” . Mi spiego: in quanto “oggetto” il libro (mi riferisco esclusivamente a quello cartaceo) non è altro che un manufatto di fogli messi assieme dopo che sono stati “stampati”. Le “forme” della composizione a caratteri hanno dato vita alle pagine, i quinterni, sono state rilegati per assumere la qualità di libro, dopo che sono stati ricoperti da una copertina. Questo, in breve, è l’oggetto libro. Se, invece, esaminiamo in quanto “soggetto” allora dobbiamo “entrarci dentro” e ci accorgiamo che è abitato da vari e diversi attori. L’autore, innanzitutto, poi l’editore, il luogo dove è venuto alla luce, i vari altri partecipanti alla stesura, i grafici, l’illustratore, il direttore della eventuale collana, fino ad arrivare alla figura che qui mi interessa identificare: il prefatore, che è appunto l’autore della prefazione, chiamata anche introduzione o in altra maniera. Insomma un prologo alla lettura, un avviso, un panegirico, un qualcosa su cui Luigi Mascheroni ha scritto questa interessante “stroncatura” che merita di essere registrata.

Prefazióne, dal latino praefatio, onis, derivato di praefari: “premettere, dire prima”, nel senso che nelle case editrici si dice prima il nome cui affidare una prefazione, poi si sceglie il libro cui appiccicarla. “Paolo Di Paolo! Facciamo firmare una bella prefazione a Paolo Di Paolo! Scrive così poco…”. “Buona idea! Prefazione a cosa?!”. “Boh, qualcosa gli troviamo…”. Diminutivo: “prefazioncina”, “prefazioncèlla”, ma anche: “prefaziùncola”.

Fra prefazioncine e prefaziuncole, l’editoria italiana vive di prefazioni. Adora le prefazioni. Vorrebbe stampare solo prefazioni! Firmate da premi Strega, da bestselleristi, da giornalisti tivù. Del tutto a caso. “A chi facciamo scrivere la prefazione alla riedizione di Achille Campanile?”. “A Beppe Severgnini, cosa dici? Fanno ridere tutti e due…”.

“La prefazione è quella cosa che si scrive dopo, si stampa prima, e non si legge né dopo né prima”, diceva Pitigrilli. Il quale, essendo informatore dell’Ovra, non è affidabile. Infatti oggi le prefazioni sono le uniche che si leggono, e che fanno vendere. “Scusa, ma hai mai letto il Mestiere di vivere di Cesare Pavese? No, ma ho letto la prefazione di Nadia Terranova”.

Anche George Orwell: i romanzi sono così così, ma le prefazioni di Walter Veltroni, o dei Wu Ming (è uguale), sono imperdibili.

Una prefazione non si nega a nessuno. L’importante è che a firmarle siano nomi mainstream che più mainstream non si può. Di tutto un pop. Unica regola, ferrea: per scrivere una prefazione l’importante è conoscere pochissimo, o per niente, il prefato. I classici non si leggono. Si citano.

Prefatori delle opere di Cesare Pavese, le cui opere dal 2021 sono fuori diritti: Paolo Di Paolo, Nadia Terranova, Claudia Durastanti, Eva Cantarella, Franco Arminio… E prima ancora: Paolo Giordano, Wu Ming, Donatella Di Pietrantonio, Tiziano Scarpa, Nicola Lagioia, Domenico Starnone…

Nicola Lagioia ha anche prefato Beppe Fenoglio. Silvia Avallone Madame Bovary di Gustave Flaubert. La Durastanti Dracula di Bram Stoker e Ghiaccio di Anna Kavan. La Terranova, oltre Pavese, Una donna quasi perfetta di Madeleine St John, Company Parade di Margaret Storm Jameson, il Quaderno proibito di Alba De Céspedes, Guerra di infanzia e di Spagna di Fabrizia Ramondino, La vacanza di Dacia Maraini, Piccole donne di Louisa May Alcott, Favola del castello senza tempo di Gesualdo Bufalino… e ci fermiamo qui. Di norma, le autrici donne sono prefate da donne, gli autori siciliani da siciliane, le antologie femminili e femministe tutte dalla Lipperini, quelle delle donne scrittrici o donne lettrici da Daria Bignardi. E quello che rimane fuori, dal Diario di Anna Frank alle lezioni di scrittura di Pontiggia, di solito lo danno a Paolo Di Paolo. “Ma va’, dài. Paolo Di Paolo?! Mica gli daranno anche, chessò, Comisso?”. “Sì, l’opera omnia”.

L’importante è non affidare le prefazioni a specialisti, critici, critici militanti, ricercatori, italianisti, americanisti, francesisti. Semplici scrittori e giornalisti vanno benissimo.

I premi Strega, ad esempio: sono i più gettonati per prefazioni, introduzioni, postfazioni e curatele. Emanuele Trevi, che negli ultimi tempi ha firmato prefazioni a Philip Dick, Giuseppe Berto, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville e Bernard Malamud (autore prefato anche da Marco Missiroli…), mettendo insieme due vecchie prefazioni ai libri di Rocco Carbone e Pia Pera, con Due vite appunto — ha addirittura vinto al Ninfeo. Sandro Veronesi invece ha prefato, tra gli altri, Alberto Moravia, W.H. Auden, Robert Louis Stevenson, persino Fabrizio De André e, per chiudere il cerchio, ha anche introdotto la riedizione del primo romanzo di Emanuele Trevi, I cani del nulla.

Io prefacio te e tu prefaci me. Da cui il detto: “Avere la prefacia come il c**o”. E i romanzi con gli asterischi li preface la Murgia.

Tutti posso prefare tutto. La competenza sull’autore di cui si scrive è, come si dice, accessoria. Due giorni fa è uscita la riedizione del romanzo di Giovanni Arpino Il fratello italiano. Forse perché lavoro al Giornale e per racconti raccontati ho imparato a conoscere bene Arpino e soprattutto a conoscere chi conosceva benissimo Arpino, potrei citare dieci nomi di giornalisti o scrittori che su Arpino potrebbero scrivere prefazioni capolavoro. E invece l’hanno affidata a Mario Desiati. Bravissimo. Ma.

L’importante è che il prefatore-prefatrice sia un collaboratore-collaboratrice dei grandi quotidiani e dei magazine femminili. Ciò garantisce anticipazioni, stralci e recensioni. Esempi. Chiara Valerio ha firmato ultimamente le prefazioni di America oggi di Raymond Carver (per equilibrare l’introduzione è di Robert Altman…), Frankenstein di Mary Shelley, Paradiso di José Lezama Lima… Fra i prefatori più attivi il giro (ex) minimum fax — Nuovi Argomenti — Einaudi è il più operativo. Christian Raimo spazia dall’epistolario di Charles Bukowski ai racconti di John Cheever, da Donald Barthelme a Alan Pauls. Valeria Parrella da Elizabeth Strout ai racconti di Raymond Carver, dalle storie a fumetti di Milo Manara a Bonjour tristesse di Françoise Sagan. Lagioia a parte Fenoglio e Pavese — da Roberto Bolaño a Vonnegut, da Richard Yates a Francis Scott Fitzgerald. E Roberto Saviano da Dante Virgili (ma perch?!) fino a Pasolini…

Ma appunto stiamo parlando di prefatori famosi. Poi ci sono le quote rosa (moltissime), le quote queer (arriveranno i romanzi Lgbt prefati solo da Jonathan Bazzi) e infine le quote etniche. Il caso più fantastico (si può dire “più fantastico”?) è stato qualche mese fa — la riedizione Mondadori del romanzo del 1961 di Enrico Emanuelli Settimana nera, che assieme a Tempo di uccidere di Ennio Flaiano rappresenta una delle poche opere di narrativa sulla presenza italiana in Somalia e Etiopia. Prefazione? Di Igiaba Scego, scrittrice italiana di origine somala. Domanda: in casi simili si dice “diritto di prefazione” o “diritto di prelazione”?.

“L’unica prefazione di un’opera è il cervello di chi la legge”, scrisse Fernando Pessoa in un abbozzo per una prefazione alle sue Poesie. Ma almeno Pessoa lo prefaceva soltanto Antonio Tabucchi.

Originally published at https://www.ilgiornale.it on March 31, 2022.

[image error]MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers