Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 73

August 5, 2022

Per essere più vicini alla Verità …

La Verità 5 agosto 2022

La Verità 5 agosto 2022Un vecchio proverbio del sud dice che “La migliore parola è quella che non si dice”… Il pessimismo della ragione mi spinge a tacere, l’ottimismo della volontà a scrivere e ringraziare Mario Giordano per esserci insieme a “La Verità”.

Caro Giordano, le scrivo dal mio cell, sono il “ figlio del tipografo” diventato “dinosauro digitale”. Ho appena letto sul giornale l’articolo su noi “uomini vecchi e grigi”. Tra qualche giorno mia moglie ed io festeggiamo i 50 anni di matrimonio. Mezzo secolo. Potrei dirle tante cose, mi limito a ricordarle quello che scrisse il grande poeta inglese T. S. Eliot in una sua famosa poesia intitolata “The Hollow Men”. È vero, siamo vecchi e grigi, ma non siamo “vuoti”, siamo pieni di storia e ancora di vita. I “vuoti” sono altri e altrove. Forse ci illudiamo, ma siamo più vicini alla “VERITÀ “. Buon lavoro e buone vacanze. Antonio Gallo

(25 luglio 2022 ore 8,45)[image error]

August 4, 2022

Siamo tutti nella “nuvola” …

Foto@angallo

Foto@angalloLa definizione di “cloud” (in italiano “nuvola”) può sembrare un po’ fantasiosa, ma sostanzialmente è un termine usato per descrivere una rete globale di server, ognuno con una funzione univoca. Il cloud non è un’entità fisica, ma è una vasta rete di server remoti ubicati in tutto il mondo, collegati tra loro e che operano come un unico ecosistema. Questi server possono archiviare e gestire dati, eseguire applicazioni o distribuire contenuti o servizi, ad esempio video in streaming, posta elettronica Web, software di produttività aziendale o social media. Anziché accedere a file e dati da un computer locale, vi si accede online, da qualsiasi dispositivo con connessione Internet e le informazioni saranno disponibili sempre e ovunque. Le aziende usano quattro metodi diversi per distribuire le risorse cloud. Il cloud può essere un cloud pubblico che condivide le risorse e offre servizi al pubblico tramite Internet, un cloud privato che non è condiviso e offre servizi tramite una rete interna privata, in genere ospitata in locale, un cloud ibrido che condivide servizi tra cloud pubblici e privati a seconda dello scopo e un cloud della community che condivide risorse solo tra organizzazioni, ad esempio con gli enti pubblici.

La “nuvola” non è un monolite immateriale. È un groviglio disordinato e gonfio di data center, cavi in fibra ottica, torri cellulari e dispositivi in rete che si estende in tutto il mondo. Dalla megalopoli tropicale di Singapore al remoto deserto di Atacama, o agli estremi glaciali dell’Antartide, l’infrastruttura materiale del cloud sta diventando onnipresente e si sta espandendo man mano che più utenti si collegano online e il divario digitale si chiude.

Molto è stato scritto sull’impatto ecologico della continua espansione del cloud: il suo titanico fabbisogno di elettricità, l’incredibile impronta idrica richiesta per raffreddare le sue apparecchiature, le tonnellate metriche di rifiuti elettronici che prolifera e l’inquinamento acustico emesso dai generatori diesel, dai server in agitazione e sistemi di raffreddamento necessari per mantenere i data center, il cuore del cloud, operativi 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, 365 giorni all’anno.

Ma meno è stato scritto di chi lavora dentro i macchinari del cloud. Sebbene spesso dimenticata, questa comunità di tecnici, ingegneri e dirigenti è parte integrante del funzionamento della nostra società sempre più digitalizzata. Sono i custodi del digitale, i guardiani dei nostri dati e gli eroi sconosciuti che lavorano instancabilmente per sostenere una gamma in continua espansione di oggetti digitali, comprese le nostre e-mail, video di gatti, mappe, token non fungibili, avatar del metaverso, gemelli digitali e altro ancora.

L’idea di custodi digitali potrebbe evocare immagini di fantascienza di magazzini vuoti e torreggianti accatastati con scaffali di macchine automatizzate. Ma questi lavoratori sono molto carne e sangue. L’ambiente di silicio di cui fanno parte è tanto umano quanto meccanico. Dal loro punto di vista, il cloud non è semplicemente un’infrastruttura che mantengono, ma uno stile di vita, un’identità, una cultura di amministrazione — piena di norme, rituali e linguaggio propri.

Negli ultimi sei anni ho osservato, seguito e intervistato professionisti di data center negli Stati Uniti e in Islanda in qualità di antropologo. Nel corso del mio lavoro sul campo etnografico, ho assistito e svolto molti dei compiti che i lavoratori cloud svolgono quotidianamente: ho cenato, formato, viaggiato e legato con gli equipaggi a cui ho avuto il privilegio di unirmi come stagista entusiasta, ospite e scienziato sociale.

Lungo la strada, ho imparato cosa significa essere un amministratore del cloud. Ho anche imparato che la nuvola non è un monolito e che le culture che emergono tra i suoi lavoratori sono tutt’altro che uniformi. I data center — come luoghi di lavoro e luoghi di cultura — variano notevolmente da continente a continente, da nodo a nodo, o da modello di business a modello di business. Il modo in cui operano dipende molto da dove si trovano.

Ogni sito ha i suoi vincoli, che sono politici (considerazioni normative), economici (costo totale di esercizio, agevolazioni fiscali, modello di business), ambientali (condizioni climatiche, rischio di calamità naturali) e geografici (vicinanza a energia elettrica, rete e altri risorse naturali come l’acqua). Alcune aziende affittano spazio server o dati ad altre società, che gestiscono centri condivisi noti come “colocations” o “colos”. Altre società o entità, come i governi, scelgono di costruire i propri data center invece di affittare spazio in una colocation.

I data center si differenziano anche in base alla loro sofisticatezza tecnologica: esiste un sistema di tiering che classifica i centri in base alle loro risorse, scala operativa e livello di ridondanza (fail-safe) che influenzano la loro capacità di fornire un servizio ininterrotto o “tempo di attività”. Solo circa un terzo dei data center del mondo assomiglia alle immagini spesso diffuse delle strutture idilliache di Google, scintillanti di tubi colorati e tecnici sorridenti che si spostano sul posto di lavoro in scooter. I restanti due terzi dei data center sono molto meno impressionanti.

Alcuni si trovano in scantinati ammuffiti, altri nei gusci di edifici per uffici in decomposizione o installazioni militari abbandonate. Molte aziende utilizzano ancora progetti obsoleti e poco efficienti dal punto di vista energetico o non hanno le risorse per investire in soluzioni di raffreddamento o di ottimizzazione dell’alimentazione. In quanto tali, i lavoratori in queste strutture devono fare affidamento più prontamente sulle loro esperienze e sugli istinti finemente sintonizzati per mantenere “alzate” le loro pezze di nuvola, per quanto imperfettamente. Non si vedono come automi, come semplici ingranaggi di una macchina perfettamente ottimizzata, ma piuttosto come cacciatori, vigili del fuoco o persino sacerdoti, che devono creare, trovare o inventare modi per soddisfare l’impossibile richiesta di una nuvola incessante.

#Steven Gonzalez Monserrate è un antropologo del “cloud” e “PhD candidate” al Massachusetts Institute of Technology.

Originally published at https://aeon.co .

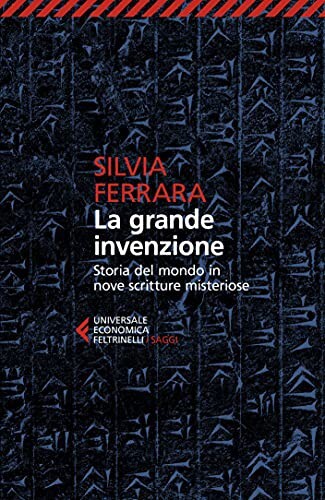

[image error]La più grande invenzione: la scrittura

C’è un libro di duecento pagine che nessuno ha mai letto. Lo chiamano Manoscritto Voynich, dal nome di un mercante polacco che lo comprò nel 1912 a Frascati: tra piante immaginarie e profili di donne svestite, contiene caratteri sinuosi e arzigogolati mai visti prima. È possibile decifrarlo? E poi che cosa sono gli occhi, animali, mani e utensili che gli scribi minoici incidevano sui sigilli di pietra e sulle barre di argilla, a Creta, nel secondo millennio a.C.? È la prima scrittura europea e ancora non la capiamo. Ma anche la prima scrittura cinese è avvolta nel mistero, come quella più recente degli abitanti dell’Isola di Pasqua.

Silvia Ferrara studia le scritture oggi indecifrate e ce le racconta in un viaggio sorprendente, non solo tra i misteri della storia, ma anche nei meandri della nostra mente. Che la scrittura sia stata inventata da zero più volte ormai è quasi sicuro. Questo significa che il cervello umano è arrivato allo stesso risultato in diverse epoche e regioni del mondo. Ma come si è arrivati a questa invenzione? E, soprattutto, perché? In breve: che cosa ci porta a scrivere?

Se oggi usiamo WhatsApp più del telefono e gli emoji più delle parole, non vuol dire che siamo tornati ai geroglifici, ma che stiamo ricorrendo all’iconicità, uno strumento necessario per comunicare oggi come lo era nelle prime scritture inventate migliaia di anni fa. Non siamo tornati indietro. Stiamo, invece, andando avanti, fedeli alla nostra natura, conformi alle regole della nostra evoluzione.

“Questo libro è un viaggio mai raccontato, fatto di lampi di genio nel passato, della ricerca scientifica di oggi e dell’eco, vaga e imprevedibile, della scrittura del futuro.“Facciamo un ultimo, breve, salto nel passato, prima di voltare pagina e pensare al domani. Pensiamo a un mondo molto diverso dal nostro, senza auto, senza grattacieli, senza campi coltivati, senza luce elettrica. Pensiamo a un mondo in cui la conversazione è l’unico modo per comunicare, e per depositare memoria di cose, eventi, situazioni. Pensiamo a un mondo senza libri, senza giornali, senza messaggini, senza schermi, senza insegne, senza indicazioni stradali, senza targhe, cartelli, etichette. Pensiamo a un mondo ante litteram, o meglio, prima che qualche collega latinista si risenta, pensiamo a un mondo ante litteras.”

Così scrive l’autrice di questo libro che ho letto con piacere. Ho pescato su un mio vecchio ed abbandonato blog questo articolo pubblicato il 25 settembre dell’anno 2007 alle ore 20.53. Lo ripubblico integralmente perché, anche a distanza di tempo, mi accorgo che le cose che scrivevo non solo erano corrette, ma sono ancora valide. Lo dedico ad alcuni amici che trovano difficoltà ad entrare in questo nuovo modo di leggere e scrivere, oltre che di pensare. I link nel testo potranno aiutarli ad approfondire questo argomento in continua evoluzione.

Un altro pezzo di fantascienza si è avverato. Sono arrivati gli ‘alieni’! L’invasione dei libri elettronici. Gli e-books sono tra noi. Sono libri le cui dimensioni e il cui peso corrispondono a quelle di un normale volume, ma con caratteristiche e vantaggi impossibili per la carta stampata. La pagina è uno schermo a cristalli liquidi la cui luminosità è regolabile secondo le esigenze. Si consente così la lettura anche in ambienti completamente al buio. Non c’è bisogno della luce. Per voltare pagina, in avanti o indietro, oppure per sottolineare una frase che si vuole ricordare, basta premere degli appositi pulsanti. Quando il lettore è arrivato all’ultima pagina e decide di smettere di leggere, non ha che da archiviare il volume e passare ad altro. Tutto ciò può avvenire via computer, su di un dischetto, su una penna ottica, su un palmare oppure direttamente su Internet.

In altri termini, il libro elettronico non offre solo la possibilità di leggere un volume con la massima comodità, ma anche un’intera biblioteca. L’acquisizione di una nuova opera è semplice. Basta collegarsi alla rete. Si compone un numero apposito e l’opera richiesta entra nel libro elettronico. Lo puoi leggere al computer o sul tuo palmare, ovunque con o senza fili. Se ti scoccia leggere puoi scegliere l’opzione di lettura. Qualcuno lo leggerà per te.Un percorso fatto di millenni. Straordinario il cammino percorso dal libro. Una storia affascinante che si affianca alla storia dell’uomo nella notte dei tempi. In essa si racchiudono altre storie che si intersecano, si intrecciano, si incrociano, si integrano.

Storie che in un discorso sulla comunicazione creativa, dentro o fuori di un blog, non si possono ignorare, e che riguardano alcune delle attività più nobili dell’uomo: il pensiero, le idee, la fantasia, la scrittura, la lettura, le immagini, la memoria, il disegno, la pittura, la tipografia, la carta, passando per Gutenberg ed il suo torchio, fino ad arrivare alla linotype, al telefono, alla televisione, al computer. Sono tutte componenti di un unico discorso che corre verso la comunicazione tra gli uomini.

Nel XIV secolo a.C., in una località della Siria chiamata, guarda caso, Biblos, esisteva una scrittura cuneiforme che utilizzava solo ventidue segni, tutte consonanti. Le vocali non trascritte, vennero ristabilite successivamente in base alla fisionomia delle parole. Tutto lascia supporre che questa sia stata la prima scrittura alfabetica. Mille anni più tardi, verso il quinto secolo a.C., l’alfabeto greco comparve sulla scena e comprendeva 24 lettere.

Con i Greci, la scrittura raggiunse il massimo della sua fioritura, segno che l’uomo, attraverso l’alfabeto, aveva trovato il sistema migliore per convogliare i suoi pensieri: dalla storia alla filosofia, dal teatro alla narrativa, dalla poesia alla scienza, la scrittura veniva ad occupare così il centro della comunicazione umana. La sua ‘forma’ si afferma per millenni in maniera materiale, concreta: sull’argilla, sulla roccia, sul marmo, sul legno, sui papiri, fino ad arrivare alla carta. Si realizza in forma artistica, personale, ornamentale, fantastica ma sempre in modo artigianale, soggettiva.

La scrittura immateriale. Oggi, con l’avvento del computer, la scrittura diventa immateriale, si affida, cioè, all’onda invisibile degli impulsi elettrici. Nasce la scrittura elettronica che sconvolge abitudini secolari, presenta vantaggi imprevedibili di cui non se ne più fare a meno ma costringe il pensiero umano ad organizzarsi in maniera diversa. E siamo arrivati alla domanda cruciale alla quale interessa trovare una risposta adeguata: qual è la differenza tra la parola stampata e la parola elettronica, cioè quella che appare sullo schermo?

Si tratta di un semplice cambiamento di forma o di genere? E’ possibile che man mano che la comunicazione elettronica si sostituisce a quella meccanica, la scrittura, e quindi il pensiero, diventi qualcosa di diverso da quello che sia l’una (la scrittura) che l’altro (il pensiero) sono stati per millenni? Se pensiamo alle definizioni che si danno degli ‘ipertesti’ è lecito chiedersi se le innumerevoli mutazioni tecnologiche in atto debbano essere viste come delle semplici risposte a bisogni e desideri collettivi, oppure come sviluppi logici nella inesorabile evoluzione tecnologica.

Gli “ipertesti” rappresentano, forse, l’inconscio bisogno dell’uomo di liberarsi dalla prigione di una tradizione che vede la comunicazione come ingabbiata nella linearità, nella univocità, nella individualità stilistica, oppure essi sono un prodotto secondario, uno sfogo passeggero, un effimero contemporaneo? Possono essere la prima ondata di un mutamento epocale che sommergerà poi tutto sul suo cammino? Se l’ “ipertesto” è davvero un bisogno sentito, il riflesso di una volontà di uscire da parte di chi scrive da un lungo isolamento, per definire i termini del processo della comunicazione, allora tutto ciò potrà voler significare un’epica battaglia che trasformerà non solo il modo di leggere, di scrivere e di pubblicare, ma anche di pensare e, quindi di essere.

La parola è una ‘manifestazione’. La parola stampata sulla pagina è una ‘cosa’. La configurazione di impulsi sullo schermo è una ‘manifestazione’, una entità indeterminata, sia in particella che in onda, un arrivo ectoplastico (periferico, ai margini) ed una partenza. La parola stampata occupa una posizione nello spazio, sulla pagina, in un libro. E’ là, ed è rintracciabile. La parola sullo schermo, una volta materializzata, digitalizzata e salvata in memoria, non si può dire che esiste come prima. Ha un potenziale, ma non ha un ‘luogo’. Qualcuno potrà obiettare che il ‘bit’, (l’unità minima di informazione), esiste e può essere tirato fuori in ogni momento. La sua dislocazione, comunque, non è reperibile se non in situazioni assistite. La parola stampata è fuori, visibile; l’altra è dentro, invisibile. L’una è una “cosa”, l’altra, “l’idea di una cosa”.

La parola sulla pagina partecipa della materia. Quella elettronica, messa in memoria, invisibile, sembra avere cambiato direzione espressiva, come se fosse ritornata nel pensiero. La sua entità si è come dissolta in un potenziale neurale. La forma di una parola, nel suo aspetto fisico, è solo il suo vestito. La sua forza, la pulsazione del suo significato, resta la stessa, sia se essa è incisa nel marmo, nella sabbia, nel papiro, stampata sulla pagina o lampeggiante sullo schermo.Ma è davvero così? La parola può esistere fuori della percezione e traduzione del suo lettore? Se non può, allora è chiaro che non possiamo ignorare il modo con il quale essa viene trasmessa. La parola scolpita nella pietra porta con sé il peso implicito della intenzione di chi l’ha scolpita. E’ decifrata nel senso perché è indistruttibile. Ha peso, grandezza, vive nel tempo. La stessa parola, sullo schermo, non ha peso nella sua presentazione. Il segno è lo stesso, ma non è identico.

Le parole stampate, anche se provengono dalla forza di un’altra mente lontana, sono isolate e raccolte tra le pagine. Quelle sullo schermo sembrano arrivare da una specie di collettivo che si trova altrove, qualcosa di più profondo e più dentro, oltre la soggettività dello scrittore. Le parole scaturiscono come da un vuoto che è più profondo della stessa lingua. Questo vuoto, non chi scrive quelle parole, reclama la sua origine. La pagina è piatta, opaca. Lo schermo ha una profondità indeterminata, la parola galleggia sulla superficie come una foglia sul fiume. Da punto di vista fenomenologico, la parola è meno assoluta. La foglia sul fiume non è la foglia colta o tenuta in mano. Le parole che appaiono e scompaiono sullo schermo sembrano essere più degli elementi costitutivi di un processo al quale sono sottoposti i fluidi.

Non si tratta di qualcosa migliore o peggiore, ma di qualcosa di “diverso”.La metamorfosi della parola stampata alla parola elettronica indica il passaggio-spartiacque che si ebbe quando si passò dalla cultura orale a quella scritta. Anche Socrate avvertì i pericoli che si presentavano in questo passaggio. Venivano cambiate le regole del gioco intellettuale. Il testo scritto poteva essere trasmesso, studiato, annotato e commentato. La conoscenza poteva diventare stabile. Il passaggio dalla scrittura alla stampa, e la successiva alfabetizzazione, rese possibile l’illuminismo. Sono oggi i computer, la vera apoteosi della razionalità, a destabilizzare l’autorità della parola stampata e a farci ritornare in qualche modo al processo di orientamento che caratterizzò le culture orali.

La parola sullo schermo è un processo in quanto genera una modifica nel rapporto tra lo scrittore e la lingua. La funzione della stampa è, invece, quella di immobilizzare e conservare la lingua. Fare un segno sulla pagina significa fare un gesto verso la permanenza della stessa nel tempo. Significa fare una scelta tra innumerevoli possibilità espressive.Lo scrittore, una volta, durante il suo lavoro di preparazione di un prodotto che poteva essere cambiato, composto e, in maniera più o meno decisiva, inciso sulla carta, lottava continuamente con questa caratteristica primaria che aveva il mezzo. Se egli scriveva con la matita o con la penna, doveva cancellare gli errori. Se batteva a macchina, doveva o ribattere o usare qualche strumento per cancellare. Il percorso tra l’impulso e la scrittura era reso più ostico dal fatto che gli errori costringevano a fare dei passi indietro e a fare un ulteriore lavoro. Lo scrittore tendeva a correggere aiutandosi con l’orecchio prima di passare a correggere il testo scritto.

Questo costante senso di consapevolezza della fissità e indelebilità della parola stampata non fa parte più della fatica di chi scrive. Vale a dire l’elaborazione della scrittura elettronica non la richiede più. Le parole ora arrivano sullo schermo in maniera provvisoria. Possono essere, infatti, trasferite ad un semplice tocco di un tasto, oppure cancellate. E quando sono cancellate è come se non fossero state mai scritte, non fossero mai esistite. Non v’è il riscontro dell’errore fatto. La necessità di spingere in avanti la lingua è cambiata. Laddove le limitazioni del mezzo un tempo incoraggiavano una resistenza pratica al rigetto dell’espressione sbagliata, quella responsabilità è ora passata allo scrittore.

Le parole non sono le stesse. Al lettore, comunque, interessa poco se una pagina è stata scritta sullo schermo, a mano o stampata. Non ne avvertirà la differenza. Le parole sono le stesse. La differenza la fa per lo scrittore nell’atto dello scrivere. Molti scrittori che sono passati alla parola elettronica affermano che il mezzo li libera, li disinibisce. Il fatto che possono muovere, spostare, sostituire, trasportare, recuperare intere frasi, paragrafi e sezioni da un posto all’altro, li mette in condizione di collocare il proprio lavoro, o meglio il processo del lavoro di scrittura, in un ambito spaziale allargato. Questo sembrerebbe essere un vantaggio. Ma, come sempre, la realtà ha due facce. A rimetterci sarebbe lo stile, la qualità della scrittura. La consapevolezza di poter afferrare il tutto della scrittura, attraverso il mezzo a disposizione, farebbe perdere allo scrittore la cura del particolare, del dettaglio, dello stile.

La scrittura al computer favorisce il processo della scrittura nel suo insieme. Lo scrittore si sente più libero di poter muovere frasi, periodi e paragrafi, ma perde il suo riferimento fisso. Tende cioè ad essere possibilista, sa che la sua scrittura può essere variata. Lavora al suo testo considerandolo una “versione” provvisoria che può essere modificata in qualsiasi momento. La tirannica aspirazione flaubertiana alla ‘parola giusta’ tende a scomparire e l’autore non è più il creatore sovrano del testo. Se la sua scrittura è ‘una versione’, e se il ‘prodotto’ della scrittura tende a diventare un composto di più ‘forme’ e ‘versioni’ da cui l’ipertesto è costituito, allora vorrà dire che l’idea della scrittura individuale sta per tramontare. Allorquando si passò dalla comunicazione orale a quella scritta si costituì l’idea storica della paternità della scrittura. Con la scrittura elettronica è possibile che lo scrittore spostandosi dal prodotto al processo, e con la riduzione del rigore stilistico, tende a offrire un esempio di espressione piuttosto che una realizzazione artistica oggettiva.

Appunto, un testo di scrittura che è una versione provvisoria, modificabile, transitoria. Un ritorno all’orientamento orale della comunicazione, prima che si arrivasse alla parola stampata. L’elaboratore elettronico, intervenendo sulla scrittura per mezzo dell’ipertesto, determina il processo di scrittura operando sul testo in maniera decisiva, come mai nessuno ha potuto intervenire. Il testo sullo schermo non diventa mai “forma” legata, unita, tenuta insieme, catturata e fermata nel tempo. Il testo sullo schermo scorre, scompare e ricompare, si seziona e si scompone, per poi ricomporsi ritornando dal nulla in cui era apparentemente ‘scomparso’. Le parole non si fissano sulla pagina opaca ma navigano iperspazio quasi-dimensionale. Esse possono essere non solo mosse ed alterate, ma ognuna di esse può costituire, almeno in teoria, l’inizio di un altro nuovo percorso narrativo ed espositivo all’interno di un percorso a sua volta già cominiciato.

Lo stesso testo può essere programmato per occasionare partenze ed uscite collaterali, oppure incorporare elementi visivi o documenti aggiuntivi. Il lettore può interagire, può modellare il testo a suo piacimento, interrompendo la narrazione, organizzando le righe in maniera diversa, creando ‘finestre’ alla quali attingere informazioni e descrizioni a piacimento. Un’esperienza collettiva. Questo tipo di utilizzazione può essere non solo individuale ma collettiva, interattiva e collaborativa. Questa fluidità del mezzo elettronico, che mette a disposizione scelte ed opportunità nuove, determinerà sicuramente nuovi modi di lettura e di scrittura.

E’ ancora prematuro poterli definire con chiarezza. Chi lavora coi giovani, nella scuola e fuori, può gia testimoniare di nuovi modi di ‘leggere’ la realtà, spesso legati direttamente a nuovi modi di organizzare il pensiero. E’ bene non assumere atteggiamenti di sufficienza intellettuale o di scetticismo critico nei confronti di quanto sto cercando di dire, anche in maniera provocatoria, in questa sede. Desidero soltanto far riflettere specialmente chi si accinge ad usare i momenti della lettura e della scrittura non solo come mezzi di esplorazione del mondo della comunicazione ma addirittura come strumenti educativi.

Se un rischio scaturisce da questa sorta di ‘mondo nuovo’ è quello che riguarda la gestione delle informazioni, la ‘navigazione’ e le sue procedure. Come potremo muoverci in questo spazio elettronico infinito senza perderci? La strutturazione di questo spazio può essere restrittivo e può confondere tanto da assorbire il narratore e stancare il lettore. C’è inoltre il problema della selezione e della scelta dei materiali. Con un testo così instabile come quello che viene fuori dallo spazio elettronico, nel quale gli autori-lettori possono facilmente introdursi, come si può evitare tutto quanto è superfluo e triviale una volta che si è catturati in questa sorta di labirinto? Come si farà a proteggere valori letterari come la coerenza, l’unità, l’integrità, la voce e la visione di un testo?

La “forma” dovrà essere ridefinita. Il ‘testo’ ha perduto la sua tradizionale certezza. Come si potrà valutare, giudicare, analizzare un’opera che non potrà mai essere letta allo stesso modo due volte? E’ la sfida che abbiamo di fronte. Una sfida alla nostra identità di uomini che hanno nella parola la loro libertà.

[image error]August 1, 2022

Half century. Fifty years of marriage

Amalfi, August 3, 1972

Amalfi, August 3, 1972What are the memories of men? How many can they be? Where are they? Who can tell them? What can they tell? Why is it worth talking about? How can they be found out? Should they be preserved? Where are they hiding? Memories are also called remembrance, they can be stored not only on the paper page, with images and symbols, but also in bits & bytes, on the digital page, which then becomes dynamic. MEDIUM is the ideal place.

Amelia and I will remember in days the memory of our wedding on August 3, 1972. It was a Thursday. Our first fifty years of marriage, celebrated in the Cathedral of Amalfi by Father Alfonso Arpino, my mother’s brother, together with Mons. Riccardo Arpino, concelebrant for the occasion.

To make 50 years, half a century, it takes 600 months, 2608.93 weeks, 18.262.5 days, 26.298.000 minutes. This is the space we call time, provided we know what this space is made of.

The word “time” is undoubtedly one of the most used and mysterious words in all languages. Yet its use does not explain its meaning. The word is referred to in countless contexts. The many possible synonyms make me lose myself in a forest of meanings that take me far away, but I will never be able to return to the decisive station, the one of departure: that Thursday fifty years ago at 18.00.

The only thing I remember well is that there was a storm in the morning. Then came the clear. Saint Augustine wrote in his “Confessions”: “What is time? If no one asks me, I know. If I want to explain it to anyone who asks me, I don’t know anymore. “ Simple and enlightening statement.

1. Time exists. How else would we fix our watches? Time organizes our universe both mentally and physically. Do you think it would be our world if things were always the same and there was no time to change them. The question we must rather ask ourselves is whether time is really necessary. Perhaps the questions I ask myself are too difficult and someone will say, with an easy joke, that I am wasting time. Maybe. If I think about that day, I relive something and see someone still in the present, but I know well that absence dominates. All I have left is the image of a place that is still present, I miss that time that appears to be lost and I delude myself to find it again, remembering.

2. The past and the future are real. Not everyone agrees on this point. Intuitively we can say that “now”, this particular moment, is real, while the past has somehow been “fixed”, plastered, and exists only in books, documents, papers, photos, voices recorded in vanished faces. and disappeared. The future in this image at the exit of the Church, after the ceremony, does not yet exist because it has not yet taken place. But physics teaches us that every moment, in the form of an event in both the past and the future, implies a present moment. A difficult fact to admit in our everyday life, but it is so. Although we may not be aware of what is happening around us at all times, we live in a reality of four dimensions: length, height, depth, in a “continuum” which is time. This wedding photo is both past and future in their reality. Our reality that we are celebrating.

3. Each of us perceives the sense of time in a different way. This is true in both a biological and a physical sense. For Newton, time was universal and common to all. Then Einstein came and explained that instead time for a person is closely related to his moving in space and to the force of gravity. From a psychological and biological point of view, the time measured by atomic clocks is not as important as that measured by our internal rhythms and the amount of memory that accumulates in each of us. Everything happens differently, it depends on who we are, on what happens to us. As we get older we find that time passes much faster than before. And the writer knows it well. If I ask Amelia, what she remembers of that day, I discover that her memories are not mine, her time is different from mine, as is her past in this shared present that yesterday was the future.

4. We live in the past. Each of our actions before it is received by our brain takes an amount of time to be registered and recognized. To be precise 80 milliseconds. If I touch the tip of my nose or that of my foot, it will take longer to feel the action in my brain. Our conscious experience takes longer to assemble the sequence of actions. The perception of the moment, of now, can therefore be said to have already passed. Therefore, we live in the past. The distance between the things that happen and their perception is about 80 milliseconds. Science says it with its instruments, but our brains, Amelia’s and Antonio’s, relive the distance of this time-space in a completely different way. A surreal coexistence has made the past become the future and we continue to relive it in the present always in a different way.

5. Our memory is not always reliable. When we remember an event that happened in the past, our brain uses a technique very similar to imagining the future. The process is not like playing a video, but rather like staging a text. If the text is wrong for any reason, you may have a distorted memory similar to the real one. For this reason, visual evidence is very questionable and subjective and not always convergent in a court of law. You will never find two people who see a thing in the same way. Whenever Amelia tells the events of her journey to get to the Cathedral of Amalfi on time she adds something not said, not remembered, not felt then, but recognized or found today. Is such a thing possible? But, then, does memory deceive us, deceive us or even recreate what never happened?

6. Consciousness depends on knowing how to manipulate time. Many cognitive abilities are important for consciousness and are not yet well known to us. It is clear, however, that the ability to manipulate time and its possibilities is a crucial aspect of the problem. Land animals, unlike those of water, manage to possess a very broad visual trend in order to have enough time to choose from a range of actions and decide for the best. Consciousness would not be possible without the ability to imagine another time. But how many humans know they have a conscience? Did Amelia and I know that we would have to find the way and the way to build a new time for us, in a space as new and mysterious as it is unexplored and dangerous? The space of these fifty years is an almost metaphysical testimony.

7. The clutter increases as time passes. The difference between the past and the future, memory, aging, randomness and free will, rests on the fact that the universe is constantly evolving from order to disorder. Entropy is constantly increasing in the opinion of physicists. There are many ways of being disordered, the condition of which provides for a high entropy, compared to the order which has a low entropy. The increase in the latter, therefore, is completely natural. But to understand the low entropy of past times, we need to go back to the Big Bang. Scientists have not yet been able to give an answer to why entropy was low at that time and how this increase affects memory and its randomness. Fifty years later, after our Big Bang, I would not be able to assess whether the entropy of our coexistence has been elevated or reduced, whether we have proceeded from order to disorder or vice versa.

8. Complexity comes and goes. Unlike those who consider themselves creationists, most people have no problem evaluating the difference between “order” and “disorder”, that is, between low and high entropy. This entropy increases but the complexity is ephemeral, volatile, increases and decreases intricately, not without surprise. The work done by complex structures is to increase entropy as in the case of the origin of life. But we are far from understanding this truly unique phenomenon. I can say one thing certain in any case, and that is this half century of life lived in common has shown that experiencing complexity is the great challenge of those who decide to choose marriage and live in a condition of “order” imposed by a law, not only of nature, but also of law.

9. Aging can be reversed. We all age and this is part of the race towards ever-increasing disorder. But it is only the universe as the whole that must increase in entropy, not just each of its components. If we reverse the arrow of time in a living organism, we make a technological challenge but not a physical impossibility. We are making progress on new fronts such as stem cells, yeast and even mice and human muscle tissue. Someone thinks of eternal life, which is not imminent, but sooner or later something will happen. Many dare to believe and hope for it. But to do what? I then ask myself. Personally, I would like to have the opportunity to start all over again. I don’t know what Amelia would do if she could reverse the arrow of time and go back to that day fifty years ago. To tell the truth, I can’t say either. A return to the past? Perhaps the future is better than daring the arrow.

10. The average time of a life is made up of one billion heartbeats. Both simple and complex organisms die. It is sad to say but it is a necessary part of the picture of the human condition: life pushes the new, eliminating the old. There is a simple scale of values in this sense and it concerns the body’s metabolism.

To make fifty years of married life it takes two billion beats to challenge time and space together towards the spiritual metabolism.

[image error]Tutto in nome di …Agosto!

Agosto, l’ottavo mese, prende il nome dall’imperatore romano Augusto. Un mese per me importante e decisivo. Prima perchè ci sono nato e poi perchè mi sono unito all’altra metà del cielo.

Si dice che l’imperatore abbia scelto il suo nome per questo mese per conto suo perché aveva ottenuto numerose vittorie militari. Sia come sia, per quelli di noi nell’emisfero settentrionale, agosto è l’ultimo mese d’estate, con solo un pizzico di autunno nell’aria.

Tuttavia, le cose sono diverse a sud dell’equatore, dove questo mese è molto simile al nostro febbraio. Ecco alcuni ricordi letterari in lingua inglese riguardanti Agosto.

In The Shepheardes Calender, Spenser’s August assume la forma di una competizione poetica tra due pastori, Willye e Perigot, che a turno improvvisano versi alternativi di una canzone, un roundelay sul tema dell’amore non corrisposto, con un pastorello, Cuddie, a giudicare chi è il vincitore tra di loro. Questo tipo di competizione era abbastanza comune nella poesia orale e vive ancora oggi nella tradizione basca. Cuddie lo chiama un pareggio e poi completa le cose cantando una canzone sullo stesso tema dell’alter ego di Spenser, Colin Clout.

Matthew Arnold colloca l’inizio della sua poesia The Scholar-Gipsy in un ambiente bucolico distintamente spenseriano di pastori e mietitori, con il narratore che si ripara dal “sole d’agosto” sotto un albero accanto al quale può vedere le pecore al pascolo nei campi recentemente raccolti. Tuttavia, la poesia è una meditazione molto ottocentesca sulle differenze tra l’uomo civile e quello naturale e sulla paura che ci impedisce di adottare un approccio più naturale alla vita. L’oratore della poesia invidia chiaramente allo studioso errante la sua libertà, ma si rende conto che non potrebbe mai seguire l’esempio dell’abbandono della vita morbida del mondo accademico.

La canzone di Robert Burns composta ad agosto è ugualmente piena del fascino della campagna, ma in questo caso non c’è alcuna sfumatura di tristezza o rimpianto. Il paesaggio estivo scozzese pullula di vita e costituisce lo sfondo perfetto per la dichiarazione d’amore del poeta per la sua cara Peggy.

Le cose sono, come ci si potrebbe aspettare, un tocco meno solare in Amor Mundi di Christina Rossetti. Gli innamorati possono iniziare a camminare “con il caldo clima di agosto”, ma il facile percorso in discesa che prendono è pregno di presagi di fuoco infernale e dannazione. In qualche modo non posso fare a meno di pensare che Rossetti non avrebbe approvato l’atteggiamento più accomodante di Burns nei confronti dell’amore fisico.

Anne Sexton si ritrovò a scrivere una lettera su un traghetto mentre attraversava il Long Island Sound “alle 2 di un martedì / nell’agosto del 1960”. Anche lei stava meditando sull’amore e sulla tristezza, e ha trovato la sua fuga in una visione surreale di un gruppo di suore, i suoi compagni di viaggio, che diffondevano le loro abitudini e si alzavano con un grido di “buone notizie, buone notizie”. Il contrasto tra la precisa descrizione di Sexton del mare e del paesaggio visti dal traghetto e il volo assurdo delle reverende sorelle è il fulcro su cui poggia il poema.

Un’attenzione simile per il più piccolo dettaglio della visione informa la sequenza Flowers of August di William Carlos Williams, una celebrazione delle erbacce e dei fiori di campo più ordinari e facilmente trascurabili che è in linea con l’affetto del poeta per la quotidianità.

Certo, agosto non è tutto sole, fiori e monache volanti; cose serie succedono anche a fine estate. Durante la scalata della Milestone Mountain, il 22 agosto 1937, Kenneth Rexroth si ritrovò a ricordare le ancora controverse esecuzioni, esattamente 10 anni prima, degli anarchici italo-americani Sacco e Vanzetti. Non ci possono essere dubbi su dove risiedono le simpatie del poeta, e la poesia taglia tra le Sierras di oggi e la Boston di allora in un modo che costruisce inesorabilmente l’affermazione finale che, come le montagne, l’eredità dei due uomini sarebbe durata.

Ma il ricordo del 9 agosto non segna soltanto la data della mia venuta al mondo. Nella realtà umana e letteraria della cultura italiana svetta un altro scovolgente ricordo. Erano trascorsi 29 anni dalla morte di Ruggero Pascoli, ma, alla vigilia della commemorazione, il 9 agosto 1896, il figlio Giovanni ne rivive il trauma, affidando il ricordo alle pagine della rivista “Marzocco”.

Il tempo non lenisce il dolore, la malvagità inonda il mondo e si estende dalle specie animali agli uomini, ai martiri. La croce di san Lorenzo, stigma di ogni vivente, è presente già nel titolo, con quella data in numeri romani che si pone come un crocifisso, come una rondine uccisa, come un uomo ammazzato.

Ci sono tre momenti diversi nella poesia (la rievocazione del martirio, con l’allocuzione a San Lorenzo, l’apologo della rondine, animale caro alla tradizione cristiana perché confortò Cristo nell’agonia sulla croce, la morte di Ruggero Pascoli, insieme divina e bestiale), che però si rincorrono, si scambiano sintagmi, si fondono per offrire un’idea di dolore senza tempo e senza remissione. Rileggiamo la poesia:

San Lorenzo, io lo so perché tanto

di stelle per l’aria tranquilla

arde e cade, perché sì gran pianto

nel concavo cielo sfavilla.

Ritornava una rondine al tetto:

l’uccisero: cadde tra spini

ella aveva nel becco un insetto:

la cena de’ suoi rondinini.

Ora è là, come in croce, che tende

quel verme a quel cielo lontano;

e il suo nido è nell’ombra, che attende,

che pigola sempre più piano.

Anche un uomo tornava al suo nido

l’uccisero: disse: “Perdono”;

e restò negli aperti occhi un grido:

portava due bambole in dono…

Ora là, nella casa romita,

lo aspettano, aspettano invano:

egli immobile, attonito, addita

le bambole al cielo lontano.

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi

sereni, infinito, immortale,

oh! D’un pianto di stelle lo inondi

quest’atomo opaco del Male!

Già la metrica, nell’alternarsi di decasillabi e novenari, trasmette l’idea dell’incompiutezza (decasillabo), della privazione (novenario). La struttura del componimento, poi, è ad anello, poichè si apre e chiude con uno sguardo al cielo inondato di stelle cadenti, foriere non, come da tradizione, di sogni e speranze, quando del dolore che, solo, accomuna i viventi. La rondine al “tetto”, l’uomo al suo “nido”: sono invertiti i termini della questione appunto a simboleggiare che tutto è male, che le bambole, l’affetto paterno, è per i bimbi cibo vitale, come l’insetto per i rondinini.

Nella nobilitazione del padre, Pascoli lo immagina nell’atto del perdono, con una certa incoerenza con il messaggio che egli stesso allegò al componimento sulla rivista: “Questo ricordo del X agosto 1867 io dedico ad alcuni ignoti uomini atroci; siano essi ora spettri che vagolano perpetuamente dal luogo ove uccisero al luogo ove furono uccisi, o siano teste rugose e bianche che sempre più si chinano all’ombra estrema, che cova la vendetta, o siano fronti pallide che provano a rialzarsi lentamente, sperando che essa Ate non venga più, non ci sia più…un po’ di pazienza ancora, un po’ di pazienza! Pazienza! Pazienza!”, rinviando nei fatti al giudizio divino la giusta vendetta per la loro colpa.

Nello stagliarsi “immobile, attonito” del padre, Pascoli allude al Manzoni, che ne “Il cinque maggio” (ancora una data come titolo!) definisce così la terra sconvolta da un evento incontrollabile e incoercibile, come appunto è l’esistenza del dolore e dell’ingiustizia nel mondo.

Tutto in nome di …Agosto![image error]

July 31, 2022

Una poesia per una riflessione

Foto@angallo

Foto@angalloReflection

Looking at blue, looking through blue,

he watched slow floaters rise and die;

flowers were talkative that high summer,

their fluid crimsons bedded on his retina

as he twisted sunlight from his eyes,

took a steady breath to ease the skin

soaped on a clay pipe bowl, watched

a perfect globe imprison his reflection:

his charmed soul, perfect in its wandering,

to float it all away: the trill of voices,

the dog’s gruff coat, the cradled branches,

and all that curvature of space and time

which held him briefly, as life holds him,

carried through iridescence to his vanishing.

— —

Riflessione

Guardando il blu, guardando attraverso il blu,

osservò lenti galleggianti alzarsi e morire;

i fiori erano loquaci in piena estate,

i loro liquidi cremisi si posarono sulla sua retina

mentre distorceva la luce del sole dai suoi occhi,

prese un respiro costante per lenire la pelle

insaponato su una ciotola di pipa di argilla, guardato

un globo perfetto imprigiona il suo riflesso:

la sua anima incantata, perfetta nel suo peregrinare,

per far volare via tutto: il trillo delle voci,

il pelo burbero del cane, i rami cullati,

e tutta quella curvatura dello spazio e del tempo

che lo tenne brevemente, come lo tiene la vita,

portato attraverso l’iridescenza fino alla sua scomparsa.

“Reflection” è una poesia tratta da “Invitation to View” di Peter Scupham (1933–2022), una raccolta poetica in cui la percezione trema spesso al limite del liminale. Ciò che non è del tutto presente ossessiona l’abbondanza fisica della lunga vita, dell’arte, dell’amicizia e del matrimonio, tutto celebrato ma percepito come evanescente in una raccolta che il poeta prevedeva sarebbe stata la sua ultima.

In questo poema sonetto il protagonista, descritto in terza persona, ripercorre una particolare “alta estate”. Il ritmo è adeguatamente lento. Lo sfondo della prima strofa suggerisce un giardino, con fiori dai colori rigogliosi — rose? — nella frase “fluido cremisi”. Più tardi, “il trillo delle voci, / il pelo burbero del cane, i rami cullati” si aggiungono a quel senso di contesto domestico piacevolmente ordinario.

Ma la visione fin dall’inizio è estranea, letteralmente: l’attenzione del protagonista, che guarda “a” e “attraverso” il cielo in quella prima linea meravigliosamente accattivante, è catturata dalla vista dei suoi “floater” mentre “sorgono e muoiono” . La menomazione visiva che provoca anche le miodesopsie, è implicito, produce una particolare sensibilità e ritenzione alla luce: l’impressione di colore e luminosità è feroce e duratura, “adagiata sulla retina”.

Le descrizioni di Scupham sono silenziosamente sorprendenti. Il verbo “bedded” effettua una transizione netta dall’aiuola all’occhio. Descrivere i fiori come “loquaci” è un modo insolito per dirci che erano inevitabili: non c’era alcun rilascio dal colore nell’inconsapevolezza.

Nell’ultima riga della prima strofa, “mentre distorceva la luce solare dai suoi occhi”, possiamo immaginare qualcuno che storce gli occhi mentre si adatta a un nuovo livello di luce più debole, che va dall’esterno all’interno. Oppure potrebbero semplicemente chiudere gli occhi, per evocare meglio una visione del passato.

Il materiale nella nuova strofa a quattro righe è inaspettato. Sebbene Reflection, considerato un sonetto, sia un sonetto insolitamente strutturato, si ha la sensazione che sia avvenuta una “svolta” particolarmente drammatica. Immagino una scena d’infanzia rivisitata, il protagonista che soffia una bolla attenta da una pipa di argilla giocattolo in una ciotola di schiuma di sapone.

Il bulbo oculare e la bolla hanno in comune la loro forma e “iridescenza”. La bolla “imprigiona” anche un’immagine, il secondo significato del titolo del poema, e l’immagine riflessa è anche “la sua anima incantata, perfetta nel suo peregrinare”.

Questo “fluttuante” contiene tutto e ha il potere di “portare via tutto”. Quindi l’idea del galleggiante ottico viene sottilmente trasferita dall’occhio alla bolla e a tutti i fenomeni della vita. In un gesto audace e ampio, Scupham raccoglie “il trillo delle voci, il pelo burbero del cane, / i rami cullati” insieme a “tutta quella curvatura dello spazio e del tempo” e lo stesso protagonista, “trasportato attraverso l’iridescenza fino alla sua scomparsa” . L’ultima strofa porta il poema al punto di partenza e lo porta avanti in un commiato particolarmente misurato e aggraziato.

@

The Guardian - Poem of the week

: Reflection by Peter Scupham

A peaceful look back at a ‘high summer’ and its evanescence

July 27, 2022

Anniversari & Coincidenze

III B 1952. Da sinistra in alto: (?) Cubesi, Amendola, Rescigno, Bifulco, Terracciano, Vergati, Greco, Ricupito, Gaddi. Al centro da sinistra: De Vivo. D’Ambrosio, Bifulco, Preside De Filippo, Prof. Murolo, Falanga, Perillo, Rossi, Ascolese, Buonaiuto (coll. scol.), in basso: Franzese, D’Angelo, De Filippo, Strianese, Califano, Gallo

III B 1952. Da sinistra in alto: (?) Cubesi, Amendola, Rescigno, Bifulco, Terracciano, Vergati, Greco, Ricupito, Gaddi. Al centro da sinistra: De Vivo. D’Ambrosio, Bifulco, Preside De Filippo, Prof. Murolo, Falanga, Perillo, Rossi, Ascolese, Buonaiuto (coll. scol.), in basso: Franzese, D’Angelo, De Filippo, Strianese, Califano, GalloSettanta anni fa, a destra, accosciati in basso, Antonio e Pasquale, classe III B, Scuola Media “Amendola” nelle “cantinelle” dell’Istituto della “Scuola Elementare E. De Amicis” a Sarno, nella Valle dei Sarrasti, non sapevano cosa fossero quelle situazioni che sono chiamate “coincidenze significative”.

Pasquale & Antonio

Pasquale & AntonioIn modo casuale, legati a quei momenti, quei due studentelli stavano per crearle. Non c’era alcun rapporto di causa-effetto. Nessuna emozione. Almeno al momento. Le emozioni erano da venire. Chi avrebbe mai potuto immaginare quello che poi sarebbe accaduto di là ad una trentina e passa di anni?

Pasquale e Antonio: il primo arrivava in bicicletta da San Marzano quando era bel tempo, con il bus della mitica Carrella, quando pioveva e faceva freddo. Il secondo andava a scuola scendendo per il vicoletto che collegava Via Fabricatore al Rettifilo.

Insieme ad altri, a volte aspettando il suono della campanella che segnava l’inizio delle lezioni, improvvisavano una partita di pallone proprio in quel cortile restrostante l’edificio dove la foto è stata scattata.

Sfidavano le ire di Palmina, la bidella della scuola elementare che voleva preservare i vetri delle finestre. Alla fine di quell’anno scolastico non si sarebbero più rivisti. Ognuno avrebbe preso strade diverse. Alcuni saremmo saliti al terzo piano, dove era arrivato “T. L. Caro”, a lui era intitolato il Liceo Ginnasio.

Generazioni di studenti si sarebbero succedute in quelle aule e per una misteriosa combinazione, volete chiamarla anche “coincidenza”?, il figlio di Antonio e la figlia di Pasquale si sarebbero conosciuti, frequentando per cinque anni quelle stesse aule dei loro genitori.

Sarà quel che sarà, fu quello che fu, il “genius loci”, oppure la concomitanza, il sincronismo, la coincidenza che andava in cerca del suo significato, i giovani divennero marito e moglie.

Il tempo, come al solito scorre inesorabile e quest’anno raggiunge il massimo del suo significato. Sono trascorsi settanta anni da questa foto, alla stessa maniera di come il 3 luglio sono trascorsi cinquanta anni di matrimonio per Pasquale e Maria, e il 3 agosto per Antonio e Amelia.

Coincidenze significative? Sincronicità? Sigmund Freud e Carl Gustav Jung ne hanno scritto e pensato più e meglio di quanto ne sappia pensare e scrivere io.

La coincidenza significativa si caratterizza per il tono emotivo, è accompagnata dalla sensazione di essere in presenza di qualcosa che supera i limiti umani, per avvicinarsi all’inconoscibile.

Soggettività, emozione, chi l’ha provato sa a cosa mi riferisco, la sensazione è davvero quella di essere in presenza di un potere, se non soprannaturale, quanto meno misterioso. Rimane sempre al centro il misterioso scorrere del tempo.

Questo “signore” ci invita sempre a riflettere sul fatto che la nostra esistenza è fatta di coincidenze, occasioni per riconoscere segnali interiori ed esteriori che ci aiutano a vivere le nostre emozioni e riflettere sulla nostra condizione.

Ci aiutano a scioglere i nostri blocchi emotivi, a fare autoanalisi, valutando le scelte future che ci portano al continuo cambiamento ed alla scoperta del senso sia degli anniversari che delle coincidenze.[image error]

July 25, 2022

Il sole sorge ancora, vi pare poco?

Il sole sorge ancora. Ma voi avete capito da dove viene questa foto qui sotto? Viene dal passato, 13 miliardi di anni fa. Cose da pazzi. La luce che viaggia a 300 mila km al secondo ci ha messo 13 miliardi di anni per arrivare qui da noi. E sono centinaia di miliardi i pianeti. Giordano Bruno lo disse e lo bruciarono vivo. Abbiamo capito tutto. Il Sole non gira intorno alla Terra. Gli uomini sono una specie animale come le altre. Viviamo su questo pianeta da 200 mila anni. Non una sola galassia ma milioni di galassie. Eccole. Leopardi disse: “Tutto è nulla, solido nulla”. Terrificante meraviglia del nulla? Impossibile. Non ci credo. Non ci credette Bruno. Non ci credo io. Bruciatemi!

[image error]

[image error]

July 24, 2022

Mezzo secolo. Cinquanta anni di matrimonio.

3 agosto 1972

3 agosto 1972Quali sono le memorie degli uomini? Quante possono essere? Dove si trovano? Chi le può raccontare? Cosa possono narrare? Perché vale la pena parlarne? Come si possono scoprire? Vanno preservate? Dove si nascondono? Le memorie sono dette anche ricordi, possono essere conservate non solo sulla pagina cartacea, con le immagini e con i simboli, ma anche in bits & bytes, sulla pagina digitale, che diventa poi dinamica. MEDIUM è il posto ideale.

Amelia ed io ricorderemo a giorni la memoria del nostro matrimonio il 3 agosto 1972. Era un giovedì. I nostri primi cinquanta anni di matrimonio, celebrato nella Cattedrale di Amalfi da Padre Alfonso Arpino, fratello di mia Madre, insieme a Mons. Riccardo Arpino, concelebrante per l’occasione.

Per fare 50 anni, mezzo secolo, ci vogliono 600 mesi, 2608,93 settimane, 18.262,5 giorni, 26.298.000 minuti. Questo è lo spazio che chiamiamo tempo, ammesso che sappiamo di cosa sia fatto questo spazio.

La parola “tempo” è senza dubbio una delle parole più usate e misteriose in tutte le lingue. Eppure il suo uso non ne spiega il senso. La parola viene riferita in innumerevoli contesti. I tanti possibili sinonimi mi fanno smarrire in una selva di significati che mi portano lontano, ma non potrò mai ritornare alla stazione decisiva, quella di partenza: quel giovedì di cinquantanni fa alle ore 18.00.

L’unica cosa che ricordo bene è che al mattino c’era stato un temporale. Poi venne il sereno. Sant’Agostino ha scritto nelle sue “Confessioni”: “Che cos’è il tempo? Se nessuno me lo domanda, lo so. Se voglio spiegarlo a chi me lo domanda, non lo so più.” Dichiarazione semplice ed illuminante.

1. Il tempo esiste. Altrimenti come faremmo a fissare i nostri orologi? Il tempo organizza il nostro universo sia mentale che fisico. Pensate che sarebbe il nostro mondo se le cose fossero sempre le stesse e non ci fosse il tempo a cambiarle. La domanda che ci dobbiamo piuttosto fare è se il tempo è davvero necessario. Forse gli interrogativi che mi pongo sono troppo difficili e qualcuno dirà, con facile battuta, che sto perdendo tempo. Chissà. Se penso a quel giorno, rivivo qualcosa e rivedo qualcuno ancora nel presente, ma so bene che domina l’assenza. Mi resta soltanto l’immagine di un luogo ancora presente, mi manca quel tempo che mi appare perduto e mi illudo di ritrovarlo, ricordando.

2. Il passato e il futuro sono reali. Non tutti sono d’accordo su questo punto. Intuitivamente possiamo dire che “ora”, questo determinato momento, è reale, mentre il passato è stato in qualche maniera “fissato”, ingessato, ed esiste solo nei libri, nei documenti, nelle carte, nelle foto, nelle voci registrate nei volti svaniti e scomparsi. Il futuro in questa immagine all’uscita della Chiesa, dopo la cerimonia, ancora non esiste perché non ha avuto ancora luogo. Ma la fisica ci insegna che ogni momento, in forma di evento sia al passato che al futuro, implica un momento presente. Un fatto difficile da ammettere nella nostra vita di ogni giorno, ma è così. Anche se non possiamo essere al corrente di ciò che accade intorno a noi in ogni momento, viviamo in una realtà a quattro dimensioni: lunghezza, altezza, profondità, in un “continuum” che è il tempo. Questa foto di matrimonio è allo stesso tempo passato e futuro nella loro realtà. La nostra realtà che stiamo celebrando.

3. Ognuno di noi percepisce il senso del tempo in maniera diversa. Ciò è vero sia in senso biologico che fisico. Per Newton il tempo era universale e comune per tutti. Poi venne Einstein e spiegò che invece il tempo per una persona è in stretta relazione al suo muoversi nello spazio e alla forza di gravità. Da un punto di vista psicologico e biologico, il tempo misurato dagli orologi atomici, non è importante quanto quello misurato dai nostri ritmi interni e dalla quantità di memoria che si accumula in ognuno di noi. Tutto accade in maniera diversa, dipende da chi siamo, da ciò che ci accade. Quando invecchiamo ci accorgiamo che il tempo passa molto più velocemente di prima. E chi scrive lo sa bene. Se chiedo a Amelia, cosa ricorda di quel giorno scopro che i suoi ricordi non sono i miei, il suo tempo è diverso dal mio, come lo è il suo passato in questo presente in comune che ieri fu futuro.

4. Si vive nel passato. Ogni nostra azione prima che venga recepita dal nostro cervello impiega una quantità di tempo per essere registrata e riconosciuta. Per la precisione 80 millesecondi. Se mi tocco la punta del naso o quella del piede impiegherò più tempo ad avvertire l’azione nel mio cervello. La nostra esperienza conscia impiega più tempo ad assemblare la sequenza delle azioni. La percezione del momento, di adesso, si può quindi dire che sia già passata. Perciò, viviamo nel passato. La distanza tra le cose che accadono e la loro percezione è di circa 80 millesecondi. Lo dice la scienza coi suoi strumenti, ma il nostro cervello, quello di Amelia e quello di Antonio rivivono la distanza di questo tempo-spazio in maniera del tutto diversa. Una convivenza surreale ha fatto diventare il passato futuro e continuiamo a riviverlo nel presente sempre in maniera diversa.

5. La nostra memoria non è sempre affidabile. Quando ricordiamo un evento accaduto nel passato, il nostro cervello usa una tecnica molto simile a quella di immaginare il futuro. Il processo non è come quello di riprodurre un video, bensì quello di mandare in scena un testo. Se il testo è sbagliato per una ragione qualsiasi, si può avere una memoria falsata simile a quella vera. Per questa ragione le testimonianze visive sono molto discutibili e soggettive e non sempre in un tribunale sono convergenti. Non troverete mai due persone che vedono una cosa alla stessa maniera. Ogni qualvolta Amelia racconta gli accadimenti del suo viaggio per arrivare alla Cattedrale di Amalfi in orario aggiunge qualcosa di non detto, non ricordato, non avvertito allora, ma riconosciuto o ritrovato oggi. Possibile una cosa del genere? Ma, allora, la memoria ci inganna, ci illude o ricrea anche quello che non è mai accaduto?

6. La coscienza dipende dal saper manipolare il tempo. Molte capacità cognitive sono importanti per la coscienza e non ci sono ancora ben note. E’ chiaro, comunque, che la capacità di manipolare il tempo e le sue possibilità costituiscono un aspetto cruciale del problema. Gli animali di terra, al contrario di quelli d’acqua, riescono a possedere un trend visivo molto ampio in modo da avere abbastanza tempo di scegliere tra una gamma di azioni e decidere per la migliore. La coscienza non sarebbe possibile senza la capacità di immaginare un altro tempo. Ma quanti umani sanno di avere una coscienza? Sapevamo Amelia ed io che avremmo dovuto trovare il modo e la maniera per costruire un tempo nuovo per noi, in uno spazio tanto nuovo e misterioso, quanto inesplorato e pericoloso? Lo spazio di questi cinquanta anni sono una testimonianza quasi metafisica.

7. Il disordine aumenta man mano che il tempo passa. La differenza tra il passato ed il futuro, la memoria, l’invecchiamento, la casualità e il libero arbitrio, poggia sul fatto che l’universo evolve in continuazione dall’ordine al disordine. L’entropia è in continuo aumento a parere dei fisici. Ci sono molte maniere di essere disordinati, la cui condizione prevede una elevata entropia, rispetto all’ordine che ha una bassa entropia. L’aumento di quest’ultima, pertanto, risulta del tutto naturale. Ma per comprendere la bassa entropia dei tempi passati c’è bisogno di risalire al Big Bang. Gli scienziati non hanno ancora potuto dare una risposta al perchè l’entropia era bassa in quel tempo e come questo suo aumento influenza la memoria e la sua casualità. A distanza di cinquanta anni, dopo il nostro Big Bang, non saprei valutare se l’entropia della nostra convivenza sia stata elevata o ridotta, se abbiamo proceduto dall’ordine al disordine o viceversa.

8. La complessità va e viene. Diversamente da chi si ritiene creazionista, gran parte delle persone non hanno problemi nel valutare la differenza tra “ordine” e “disordine”, vale a a dire tra bassa ed alta entropia. Questa entropia aumenta ma la complessità è effimera, volatile, aumenta e diminuisce in maniera intricata, non senza sorpresa. Il lavoro svolto dalle strutture complesse è quello di aumentare l’entropia come nel caso dell’origine della vita. Ma siamo lontani dal capire questo fenomeno davvero unico. Una cosa certa la posso dire in ogni caso, e cioè questo mezzo secolo di vita vissuta in comune ha dimostrato che vivere la complessità è la grande sfida di chi decide di scegliere il matrimonio e di vivere in una condizione di “ordine” imposto da una legge, non solo di natura, ma anche di diritto.

9. L’invecchiamento può essere invertito. Tutti invecchiamo e questo fa parte della corsa verso il disordine sempre crescente. Ma è solo l’universo come il tutto che deve aumentare in entropia, non solo ogni sua componente. Se si inverte la freccia del tempo in un organismo vivente facciamo una sfida tecnologica ma non una impossibilità fisica. Stiamo facendo progressi su nuovi fronti come le cellule staminali, il lievito e anche i topi e il tessuto muscolare umano. Qualcuno pensa alla vita eterna, che non è imminente, ma prima o poi qualcosa avverrà. Molti osano crederci e sperarci. Ma per fare cosa? Io poi mi chiedo. A me personalmente piacerebbe avere la possibilità di ricominciare tutto d’accapo. Non so cosa farebbe Amelia se potesse invertire la freccia del tempo e ritornare a quel giorno di cinquanta anni fa. A dire il vero, non saprei dire nemmeno io. Un ritorno al passato? Forse è meglio il futuro, piuttosto che sfidare la freccia.

10. Il tempo medio di una vita è fatto di un miliardo di battiti cardiaci. Gli organismi sia semplici che complessi muoiono. E’ triste dirlo ma è una parte necessaria del quadro della condizione umana: la vita spinge al nuovo, eliminando il vecchio. C’è una semplice scala di valori in questo senso e riguarda il metabolismo del corpo.

Per fare cinquanta anni di vita matrimoniale ci vogliono due miliardi di battiti per sfidare insieme il tempo e il suo spazio verso il metabolismo spirituale.[image error]

July 22, 2022

Napoli ha il serpente in seno

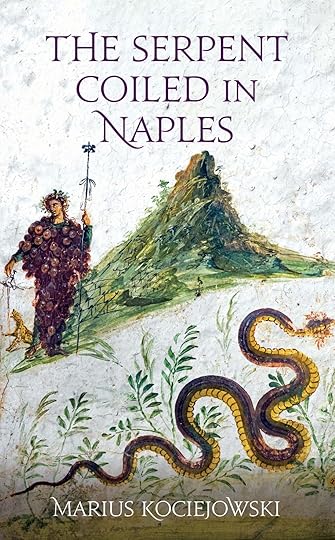

Il Libro

Il Libro

Napoli è da sempre, nel bene e nel male, la destinazione turistica italiana più ambita e ricercata. Ma mentre le sue caratteristiche più insolite sono in mostra a tutti, le storie che si nascondono dietro di esse rimangono in gran parte sconosciute. Nel ritratto che Marius Kociejowski fa di questa città, in questo nuovo straordinario libro che ho letto in versione cartacea, il serpente che appare nel titolo e che avvolge non solo tutta la scrittura del libro, ma addirittura l’intera città di Napoli e la sua storia, può essere molte cose: il Vesuvio, la camorra, la mafia, i Campi Flegrei, alla periferia della città, che, geologicamente parlando, costituiscono la seconda area più pericolosa del pianeta.

Per scrivere di Napoli bisogna davvero essere un poeta o, meglio ancora, un libraio antiquario. Mr Kociejowski è tutte e due le cose e ha prodotto un’opera deliziosa che è anche eclettica, labirintica, ironica e scioccante come la città stessa. Sono queste cose che, prima o poi, rappresentano, tutto sommato, gli stessi napoletani. Napoli è allo stesso tempo la città della luce, a volte accecante, e la città delle tenebre, anche se spesso solo roba da cliché.

Il confine che separa la morte dalla vita è estremamente poroso: i morti abitano il mondo dei vivi e viceversa. Il serpente avvolto (coiled) dentro Napoli è un diario di viaggio, una meditazione sulla mortalità e molto altro ancora. Si dice che Napoli, da molti ritenuta la capitale stracciona del sud italiano, sia inondata di eroina. Le raffinerie di morfina gestite da cinesi alla sua periferia si travestono da operazioni di alta moda “legittime” che trasformano i pezzetti di seta cinese in “Dolce & Gabbana” o “Versace” di contrabbando.

Le presunte fabbriche tessili sono controllate dalla mafia napoletana, o dalla camorra. Tutto questo è stato denunciato dal giornalista italiano Roberto Saviano nel suo bollente reportage, Gomorra. Pubblicato in Italia nel 2006, quello di Saviano era, comunque, un resoconto parziale, in cui la città carnevalesca dei mandolini e “O Sole Mio” è stata invasa da capitalisti assassini di alta moda “Armani”.

Marius Kociejowski, poeta, saggista e scrittore di viaggi, è attento a studiare a fondo la reputazione della città per la camorra e il crimine di borseggio. “Non c’è modo di aggirare il fatto che Napoli sia un po’ un macello”, scrive. Sotto l’oscura esuberanza di vita della città, però, c’è una pittoresca mitologia ellenica e virgiliana e una ricchezza di folclore.

Il libro di Kociejowski, che prende il titolo dal proverbio siciliano ‘Non temere Roma, il serpente giace attorcigliato a Napoli’, è uno dei migliori è più recenti che siano stati scritti su questa realtà lunare, un vero e proprio avamposto del mondo mediterraneo. In pagine di una prosa quasi accademica ma sempre accattivante, Kociejowski evoca una città infestata dalla morte, dove il significato della vita è ovunque connesso a ciò che significa morire. Gli atteggiamenti napoletani verso la morte sono offuscati da elementi di credenza pagana e dal simbolo di dromedario del Vesuvio che fuma in lontananza come un avvertimento.

Nel brillante capitolo “Old Bones”, Kociejowski prende in esame la rete di cave vulcaniche sotterranee a Napoli conosciute come Fontanelle, piene di antichi teschi umani. Fino a poco tempo fa, devote donne mormoravano preghiere a un cranio di loro scelta, al fine di accelerare l’ingresso del suo proprietario in paradiso o per qualche altro scopo di intercessione, come i numeri al banco lotto. Alcuni dei teschi hanno una lucentezza come scarpe ben lucidate, toccati come sono stati di continuo per buona fortuna.

Il cristianesimo ha lasciato solo una patina traslucida, come una scia di lumaca, sulla superstiziosa superficie del culto funerario delle Fontanelle. L’ossario è situato nell’antica rocca camorristica de La Sanità, dove sono venute alla luce tracce di una necropoli greco-romana. Lungo il suo percorso narrativo Kociejowski intervista musicologi, ristoratori, musicisti di strada, folkloristi, artisti e burattinai napoletani. Descrizioni puntigliose di chiese, cripte e cappelle si uniscono a una sensuale immediatezza dei dettagli e all’apprezzamento dei tanti scrittori che hanno immortalato Napoli, tra cui il poeta romantico Giacomo Leopardi, Charles Dickens, Goethe e Curzio Malaparte.

Il grande romanzo di Malaparte del 1944 sulla Napoli in tempo di guerra, The Skin, (La Pelle) è un “capolavoro deformato”. Spirito irrequieto e indagatore, Kociejowski è attratto dal personaggio di serie della commedia dell’arte Pulcinella, dal XVII secolo un punto fermo del teatro di figura napoletano. Pulcinella (Mr Punch, inglese) ha un’oscura conoscenza dell’aldilà e gli piace abbattere i ricchi. Fu nei Campi Flegrei fuori Napoli che Enea consultò la Sibilla prima della sua discesa nell’Ade. La presunta grotta dell’indovino è ancora lì, il tetto annerito da secoli di fumo di torcia.

Con sgomento di Kociejowski, il percorso che conduce al sito è disseminato di quantità di carta igienica sporca, “come se interi autobus carichi di persone si fossero liberati insieme”. Nel 2017, terribilmente, tre membri di una famiglia in vacanza del nord Italia sono morti cadendo in una fossa nel cratere vulcanico della Solfatara vicino alla grotta. La formula “Vedi Napoli e muori” quel giorno acquistò un significato orribile. Amalgama pungente di reportage e viaggi, “The Serpent Coiled in Naples! rende orgoglioso Napoli e la sua cittadinanza. Per scrivere il suo libro Kociejowski ha abitato a Forcella, uno dei quartieri più loschi del paese natale della camorra, la mafia napoletana. Forcella significa “forcella”, come in “biforcazione” o “Y”.

“Scava più a fondo e quello che viene fuori è il simbolo della Scuola Pitagorica che si trovava da qualche parte nella zona”, scrive. Una digressione sull’uso della croce a Y nell’arte medievale arriva a un gruppo di pietre presso una divisione della strada a Forcella, databile probabilmente al III secolo a.C. quando facevano parte dell’antico muro della Neapolis greca o una porta altrettanto venerabile. Su una ringhiera attorno alle pietre è appeso un cartello “che invita i passanti a ricordare Maikol Giuseppe Russo, un giovane padre di due figli, che divenne l’ennesimo spettatore innocente caduto a colpi di arma da fuoco”.

Napoli è popolata dai cittadini più cordiali, allegri e accoglienti d’Italia. È un luogo magicamente seducente in cui spesso si può sentire come se la saggezza di un mondo più vecchio e vuoto fosse sempre a portata di mano. Eppure è anche una città in cui è possibile trovare, come ha fatto una notte il signor Kociejowski sulla via principale, il corpo di un tossicodipendente ucciso a colpi di arma da fuoco in un occhio. Come osserva, è del tutto possibile diventare napoletani. “Se sia da raccomandare è un’altra questione."

Nato in Canada (nel 1949), Kociejowski si stabilì a Londra poco più che ventenne, dove entrò a far parte delle librerie Bertram Rota. Rimase nel commercio di libri di antiquariato per quasi 45 anni. Per gran parte del tempo ha lavorato a Cecil Court, il vicolo pedonale del centro di Londra, un tempo soprannominato “Flicker Alley” per i suoi legami con l’industria cinematografica.

Pierre Jacques Volaire. “L’eruzione del Vesuvio”.[image error]

Pierre Jacques Volaire. “L’eruzione del Vesuvio”.[image error]

MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers