Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 69

October 15, 2022

Oscar Wilde a Clapham Junction

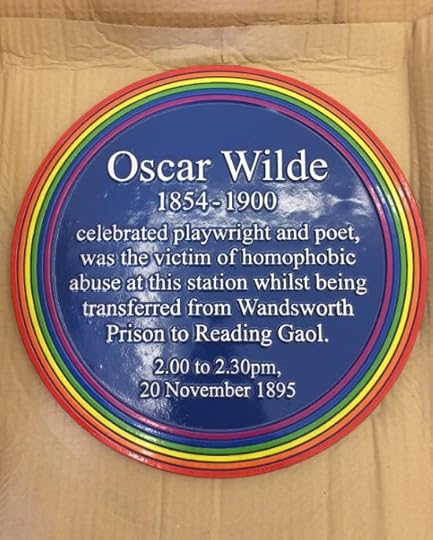

Plaque: Oscar Wilde — Clapham Junction, London

Plaque: Oscar Wilde — Clapham Junction, LondonOscar Wilde, famoso drammaturgo e poeta, fu vittima di abusi omofobici in questa stazione mentre veniva trasferito dalla prigione di Wandsworth alla prigione di Reading. 2:00–2:30 20 novembre 1895. Questa targa fu svelata in memoria del suo passaggio attraverso la Clapham Junction Station. Wilde era stato condannato a due anni di lavori forzati in seguito alla sua condanna per “grossolana indecenza con gli uomini”. Dalle 14:00 alle 14:30 del 20 novembre 1895, Oscar fu costretto a stare in piedi, ammanettato e in abiti da carcerato, sulla “piattaforma centrale” mentre veniva trasportato nella prigione di Reading. Fu presto riconosciuto e divenne oggetto di scherni, sputi e insulti mentre una folla si radunava intorno a lui. Wilde fu così traumatizzato dall’evento umiliante che pianse alla stessa ora e per la stessa durata ogni giorno per un anno dopo. Ne scrive in “De Profundis”, la sua lettera autobiografica scritta al suo partner Lord Alfred Douglas nel 1897.

Il 16 ottobre 1854 nacque Oscar Wilde. Drammaturgo, scrittore e poeta (1854–1900) Il più noto martire gay Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde nasce a Dublino il 16 ottobre 1854. Frequenta il prestigioso Trinity College di Dublino, poi il Magdalen di Oxford. Qui si fa subito notare per il linguaggio sferzante, i modi stravaganti e l’intelligenza brillante. Conosce Pater e Ruskin, due famosi intellettuali, che lo introducono alle più raffinate teorie estetiche. Arrivato a Londra, nel 1879 inizia a scrivere saggi giornalistici e alcuni Poems.

È scrittore, poeta e drammaturgo, con stile di vita libertino e modo stravagante di vestire, e diventa una delle figure più famose dei circoli londinesi. Nel 1884 sposa Constance Lloyd: un matrimonio di facciata. Wilde è di fatto omosessuale e vive questa situazione con disagio, soffocato dalla morale vittoriana. Dopo la nascita dei figli Cyril e Vyvyan si separa dalla moglie. Ha molte relazioni omosessuali, ma il suo grande amore è lord Alfred Douglas, detto Bosie. Nel 1890 pubblica il suo unico romanzo, “Il ritratto di Dorian Gray”, che gli procura grandissima fama, ma anche accuse di immoralità.

Nel 1891 per Sarah Bernhardt scrive il dramma “Salomé”, creando nuovamente scandalo: in Francia viene accolto bene, mentre in Inghilterra viene censurato. Ha successo la commedia “Il ventaglio di Lady Windermere”, in cui è evidente la critica alla società vittoriana, ma la sua vena umoristica esplode con “L’importanza di chiamarsi Ernesto”, altro attacco all’ipocrisia dell’epoca. La sua amicizia particolare con Bosie finisce per rovinarlo: processato per il reato di sodomia, subisce anche l’ac l’accusa di bancarotta.

Viene condannato a due anni ai lavori forzati. In carcere scrive De profundis, una lunga e commovente lettera al mai dimenticato Bosie che si è allontanato da lui. Sarà il vecchio amico Robert Ross, che lo attende all’uscita dal carcere, a far pubblicare questo libro trent’anni dopo la sua morte. Dopo un nuovo riavvicinamento a Bosie, Wilde scrive la “Ballata del carcere di Reading”, che termina a Napoli. Muore a Parigi il 30 novembre del 1900 di meningite.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

On October 16, 1854, Oscar Wilde was born.

Playwright, writer and poet (1854–1900) The best known gay martyr Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde was born in Dublin on 16 October 1854. He attended the prestigious Trinity College in Dublin, then Magdalen in Oxford. Here he immediately stands out for his lashing language, extravagant manners and brilliant intelligence. He meets Pater and Ruskin, two famous intellectuals, who introduce him to the most refined aesthetic theories. Arriving in London, in 1879 he began writing journalistic essays and some Poems.

He is a writer, poet and playwright, with a libertine lifestyle and extravagant way of dressing, and he becomes one of the most famous figures in London circles. In 1884 he married Constance Lloyd: a facade wedding. Wilde is in fact homosexual and lives this situation with discomfort, suffocated by Victorian morality. After the birth of his children Cyril and Vyvyan, he is separated from his wife. He has many homosexual relationships, but his great love is Lord Alfred Douglas, aka Bosie. In 1890 he published his only novel, The Portrait of Dorian Gray, which brought him great fame, but also accusations of immorality.

In 1891 he wrote the play Salomé for Sarah Bernhardt, again creating scandal: in France it was well received, while in England it was censored. The comedy The Fan of Lady Windermere is successful, in which criticism of Victorian society is evident, but his humor explodes with The Importance of Being Earnest, another attack on the hypocrisy of the time. His particular friendship with Bosie ends up ruining him: tried for the crime of sodomy, he is also accused of bankruptcy.

He is sentenced to two years in forced labor. In prison he writes De profundis, a long and moving letter to the never forgotten Bosie who has turned away from him. It will be his old friend Robert Ross, who is waiting for him when he comes out of prison, to have this book published thirty years after his death. After a new rapprochement with Bosie, Wilde writes the Ballad of the Reading prison, which ends in Naples. He died in Paris on November 30, 1900 of meningitis.

[image error]October 14, 2022

La scrittrice che divenne scrittore

Vernon Lee/Violet Paget

Vernon Lee/Violet Paget14 OTTOBRE nasce Vernon Lee, la scrittrice che divenne scrittore (1856–1935). Vernon Lee nasce Violet Paget da una famiglia poco convenzionale di inglesi cosmopoliti che praticavano il nomadismo: viaggiavano per l’Europa fermandosi in vari luoghi alcuni mesi, per poi spostarsi, fino a quando si fermarono nei pressi di Firenze, in una villa chiamata Il Palmerino. Violet, ingegno vivace e predisposizione per la scrittura, decide, nel 1878, all’età di 22 anni, di assumere identità maschile: sarà Vernon Lee, non solo in arte, ma anche nella vita, adottando un abbigliamento da uomo.

Quali le ragioni di questa scelta? Forse si era convinta che cultura e doti naturali non bastavano: poteva aspirare al successo come autrice di romanzi, ma non era ancora venuto il momento per le donne — siamo nella seconda metà del XX secolo — di acquisire credito nel campo della saggistica, genere «serio», riservato agli uomini. Oppure, più semplicemente, rifiutava l’identità di genere. Come Vernon Lee firmerà tutti i suoi scritti, saggi filosofici, storici, di estetica, oltre a romanzi fantasy, genere letterario che è tra i primi a coltivare. Opere tutte che le danno notorietà, oggi ingiustamente dimenticate.

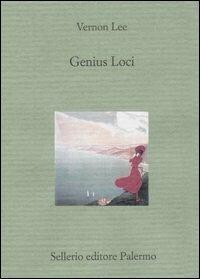

Ha dato il meglio nella descrizione di borghi o paesaggi naturali dove trovare tracce di antichi miti e di misteriose presenze (Genius loci il suo libro più famoso), e nei racconti di fantasmi. Innamorata dell’Italia, ha vissuto sempre a Il Palmerino, con le due compagne della sua vita, Clementine Anstruther Thomson prima, e Irene Cooper Willis che le sarà accanto fino alla morte, avvenuta nel 1935.

È stata un intellettuale stravagante che conobbe e frequentò molti uomini famosi, con i quali i rapporti non furono però sempre facili a causa di giudizi taglienti e impietosi nei loro confronti che distribuiva senza alcun riguardo. La possiamo vedere in un bel ritratto di John Singer Sargent: viso delicato, capelli cortissimi, occhiali tondi da intellettuale, abito di foggia maschile, sguardo lontano.

(Per la serie Almamatto)

Il libro

Il libro“Aveva piovuto a dirotto durante quell’ultimo giorno a Verona e il cielo aveva cominciato a schiarirsi solo nel pomeriggio. Comprai un mazzolino di lavanda per ricordo e prima di partire sorseggiai un caffè in Piazza dei Signori. Le pietre erano ancora bagnate, ma il cielo era ormai sereno. Umide nubi salpavano sopra le torri, i colombi torraioli beccavano sui marciapiedi e volavano dentro le fessure dei palazzi, le rondini emettevano strida mentre, nascosto dietro ai tetti, il sole stava tramontando”.

Vernon Lee, seguace del Movimento Estetico di Walter Pater, apparteneva a quella generazione di viaggiatori sensibili, al pari dell’amico Henry James, alle inquietudini soprannaturali, spirituali, paganeggianti dei paesaggi soprattutto italiani, nei quali trovare vestigia e sopravvivenze degli antichi dei: spiriti dei luoghi di cui dare avvertenza a una classe di viaggiatori privilegiati e lenti, in resoconti di scrittura elegante e sottile malìa, come questi “paesaggi di trame e enigmi”. Il fascino del paesaggio e delle città italiane ed europee: Vernon Lee incanta raccontando antichi borghi e territori plasmati da civiltà secolari. Luoghi densi di miti, di divinità, di entità misteriose che non hanno perso la loro anima.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

OCTOBER 14 Vernon Lee was born, the woman writer who became a man writer (1856–1935). Vernon Lee was born Violet Paget from an unconventional family of cosmopolitan English who practiced nomadism: they traveled around Europe stopping in various places for a few months, and then moved, until they stopped near Florence, in a villa called Il Palmerino . Violet, lively wit and predisposition for writing, decides, in 1878, at the age of 22, to take on a male identity: she will be Vernon Lee, not only in art, but also in life, adopting men’s clothing.

What are the reasons for this choice? Perhaps she was convinced that culture and natural gifts were not enough: she could aspire to success as an author of novels, but the time had not yet come for women — we are in the second half of the twentieth century — to acquire credit in the field of non-fiction, genre “ serious », reserved for men. Or she, more simply, she rejected gender identity. Like Vernon Lee, she will sign all her writings, philosophical, historical, aesthetic essays, as well as fantasy novels, a literary genre that she is among the first to cultivate. She works all that give her notoriety, today unjustly forgotten.

You have given the best in the description of villages or natural landscapes where you can find traces of ancient myths and mysterious presences (Genius loci, her most famous book), and in ghost stories. In love with Italy, she has always lived in Il Palmerino, with her two companions in her life, Clementine Anstruther Thomson before her, her and Irene Cooper Willis who will be next to her until her death, which took place in 1935.

She was an extravagant intellectual who met and associated with many famous men, with whom relations were not always easy due to sharp and merciless judgments against them that she distributed without any regard. We can see her in a beautiful portrait by John Singer Sargent: delicate face, very short hair, round intellectual glasses, masculine-style dress, distant gaze.

[image error]October 5, 2022

La parola più complicata nella lingua inglese? The most complicated word in the English Language?

Se hai pensato “Pneumonoultramicroscopicsilicovulcanoconiosis” (una malattia, silicosi) o “Supercalifragilisticexpialidocious” (una parola inventata introdotta nel musical e nel film “Mary Poppins”) ti sbagli. Pensa più breve, molto più breve. Ti aiuterà se chiariamo che per “complicato” intendiamo avere molti aspetti diversi, o più precisamente, definizioni. Se hai tempo, puoi sfogliare un dizionario, come l’autorevole Oxford English Dictionary (OED), dove alla fine ti imbatterai (you will run) in questo mascalzone lessicale.

A proposito, c’era un indizio in quella frase. La parola più complicata nella lingua inglese è “run”. La parola “correre” è un vero primato olimpionico con più di 715 significati diversi. Come sostantivo, “correre” ha più di 70 definizioni univoche, mentre come verbo, la parola ha 645 significati diversi. Nella seconda edizione stampata dell’OED, le definizioni di “esecuzione” sono composte da 63 colonne su 21 pagine intere, il che ha richiesto più di nove mesi a un lessicografo per essere completato. Forse è scaduto il tempo…

L’OED inizia con queste definizioni di “correre” come verbo con le seguenti citazioni: (1) Muovere rapidamente le gambe in modo da andare a un ritmo più veloce rispetto al camminare. Cento… uomini pronti a correre

(2) Andare in giro liberamente senza essere trattenuto o controllato in alcun modo. Siamo decisi… a non lasciarli correre come vogliono.

(3) Affrettarsi a raggiungere un fine o un oggetto, o fare qualcosa.

Le persone… corrono quasi da tutti i posti per assistere la sua causa.

(4) Ritirarsi o ritirarsi rapidamente, prendere il volo. Lui… era stato costretto a scappare. (5) Per precipitarsi a, o, o su una persona con intenzioni ostili. È corso verso di me e mi ha preso a calci.

In un’intervista con NPR, Simon Winchester, autore di The Professor and the Madman: A Tale of Murder, Insanity and the Making of the Oxford English Dictionary, elabora la complessità di “correre” e il secondo posto alle parole con il la maggior parte delle definizioni in lingua inglese:

“Quando prepararono la prima edizione dell’OED, che impiegarono 70 anni a realizzarla, così diedero vita a questa nel 1857 e terminarono — la prima edizione fu pubblicata nel 1928 — la parola più lunga allora con tre lettere e con il maggior numero di definizioni era la parola ‘set’… occupava 32 pagine intere, 75 colonne con circa 200 significati… Ebbene, nel corso del 20° secolo, quella parola è stata sostituita da un’altra parola piuttosto simile, che era la parola ‘put’. … Ma quando l’OED ha iniziato a lavorare sulla lettera R, su cui hanno iniziato a lavorare circa due anni fa [2009], sono arrivati alla lettera R e hanno iniziato a cercare le parole che iniziavano con R-U, è diventato subito evidente che “corri ‘ era la parola che aveva superata completamente superato… sia ‘put’ che ‘set.’ E quando [l’aggiornamento del 2011 all’edizione online dell’OED] è terminato… Peter Gilliver [un lessicografo del team OED] ha contato — solo per il verbo da solo — 645 significati diversi. Quindi è il campione assoluto. Quindi l’ordine è : run, put, set.”

Winchester sembra pensare che il senso unico della corsa sia esploso dopo la Rivoluzione Industriale, quando sono stati introdotti tutti i tipi di invenzioni (ad esempio macchine, e infine computer e dispositivi digitali, ecc.) che funzionano.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

If you guessed Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (a disease, silicosis) or Supercalifragilisticexpialidocious (a contrived word introduced in the musical and film Mary Poppins) you are wrong. Think shorter — way shorter. It will help if we clarify that by “complicated,” we mean having many different aspects, or more precisely, definitions. If you have the time, you can thumb through a dictionary, like the authoritative

Oxford English Dictionary (OED), where you will eventually run across the lexical rascal. By the way, there was a clue in that sentence.

The most complicated word in the English language is “run.” The word “run” is a real Olympian with more than 715 different meanings. As a noun, “run” has more than 70 unique definitions, while as a verb, the word has 645 different meanings. In the printed second edition of the OED, the definitions of “run” run 63 columns across 21 full pages, which took a lexicographer more than nine months to complete. Perhaps he ran out of time…

The OED begins with these definitions of ‘run’ as a verb with the following citations:

(1) To move the legs quickly so as to go at a faster pace than walking.

A hundred… men ready to run

(2) To go about freely free without being restrained or checked in any way.

We are resolved… not to let them run about as they like.

(3) To hasten to some end or object, or to do something.

The people… run almost from all places to assist his cause.

(4) To retire or retreat rapidly, to take flight.

He… had been forced to cut and run.

(5) To rush at, or, or upon a person with hostile intention.

He ran at me and kicked me.

In an interview with NPR, Simon Winchester, author of The Professor and the Madman: A Tale of Murder, Insanity and the Making of the Oxford English Dictionary, elaborates on the complexity of “run” and the runners-up to the words with the most definitions in the English language:

“When they prepared the first edition of the OED, which took them 70 years to do, so they began this in 1857 and finished — the first edition was published in 1928 — the longest word then or the one with the most definitions was another three-letter word. It was the word ‘set’… it occupies 32 full pages, 75 columns with about 200 meanings… Well, during the 20th century, that word was displaced by another rather similar word, which was the word ‘put.’… But when the OED got around to working on the letter R, which they began working on about two years ago [2009], and got towards the end of R and started looking at words beginning with R-U, it became rapidly apparent that ‘run’ completely outran… both ‘put’ and ‘set.’ And when [the 2011 update to the online edition of the OED] was finished… Peter Gilliver [a lexicographer on the OED team] counted out — just for the verb alone — 645 different meanings. So it’s the absolute champion. So the order is: run, put, set.”

Winchester seems to think that the unique senses of run exploded after the Industrial Revolution, when all sorts of inventions (eg, machines, and eventually computers and digital devices, etc.) that run were introduced.

ENJOY THE BOOK. If you love reading Atkins Bookshelf, you will love reading the book — Serendipitous Discoveries from the Bookshelf. The beautifully-designed book (416 pages) is a celebration of literature, books, fascinating English words and phrases, inspiring quotations, literary trivia, and valuable life lessons. It’s the perfect gift for book lovers and word lovers.

SHARE THE LOVE: If you enjoyed this post, please help expand the Bookshelf community by FOLLOWING or SHARING with a friend or your readers. Cheers.

Originally published at http://atkinsbookshelf.wordpress.com on October 6, 2022.

[image error]October 3, 2022

Identità. Una insostenibile leggerezza

Il Libro

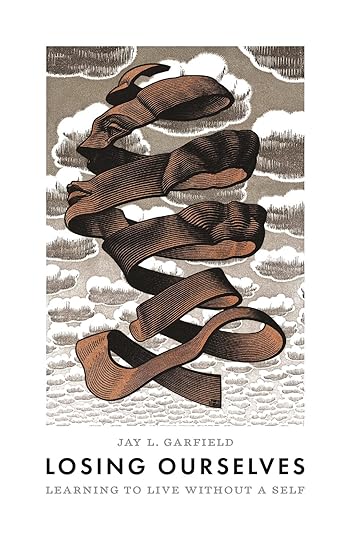

Il LibroLa recente pubblicazione di un nuovo quotidiano è sempre una festa non solo per chi decide di intraprendere una iniziativa del genere in un tempo in cui sono più le persone che scrivono di quelle che leggono, ma è anche una festa per la libertà delle idee. Sembra che queste non manchino mai in un’epoca come la nostra che vede scorrere sempre più gonfio il flusso della comunicazione. Questo nuovo giornale dichiara di voler essere un giornale che faccia della identità il suo messaggio principale. E’ evidente, allora, che se tutti vogliono scrivere, e sono sempre meno le persone però disposte a leggere, il problema della identità è davvero un problema reale. Esiste e come, se ognuno crede di averne una, ma pochi sanno cos’è. Questo libro uscito da poco cerca di aiutare chi la cerca. Ecco la presentazione editoriale. Ho letto alcuni estratti del libro e ho trovato intrigante ed affascinante insieme l’idea buddista di liberarsi dell’illusione di aver un sè. Chi, invece, diventerà lettore di questo nuovo giornale potrà pacificamente affermare il contrario. Bisogna fare attenzione a non perdere se stessi.

In Losing Ourselves, Jay Garfield, uno dei massimi esperti di filosofia buddista, offre un resoconto breve e radicalmente chiaro di un’idea che a prima vista potrebbe sembrare spaventosa ma che promette di liberarci e migliorare le nostre vite, le nostre relazioni e il mondo. Attingendo al buddismo indiano e dell’Asia orientale, al taoismo, alla filosofia occidentale e alle neuroscienze cognitive, Garfield mostra perché è perfettamente naturale pensare di avere un sé e perché in realtà non ha alcun senso ed è persino pericoloso. Soprattutto, spiega perché liberarsi dell’illusione di avere un sé può renderti una persona migliore.

Esaminando un’ampia gamma di argomenti a favore e contro l’esistenza del sé, “Losing Ourselves” sostiene che non ci sono solo buone ragioni filosofiche e scientifiche per negare la realtà del sé, ma che possiamo condurre vite sociali e morali più sane se riusciamo a capire che siamo persone altruiste. Il libro descrive perché l’idea buddista di non-sé è così potente e perché ha immensi benefici pratici, aiutandoci ad abbandonare l’egoismo, ad agire in modo più morale ed etico, ad essere più spontanei, a comportarsi in modo più esperto e a navigare più abilmente nella vita ordinaria. Superare l’illusione di sé significa anche uscire dall’isolamento dell’identità di sé e diventare una persona che partecipa con gli altri all’impresa condivisa della vita. Il risultato è un libro trasformativo sul perché non abbiamo nulla da perdere, e tutto da guadagnare, perdendo noi stessi.

Il Giornale

[image error]

Il Giornale

[image error]

October 1, 2022

Stanco di vivere a 30 anni. Il brivido della Rivoluzione

Sergej Aleksandrovic Esenin

Sergej Aleksandrovic EseninFanno centocinque anni da quell’ottobre del 1917 quando la Rivoluzione Russa celebrò il suo trionfo. Ricordiamo l’evento con due poesie del poeta contadino Sergej Aleksandrovic Esenin nato il 3 ottobre 1895 a Konstantinovo (oggi Esenino), nella regione di Rjazan (Russia); figlio unico di genitori contadini.

Esponente più importante della cosidetta scuola dei “poeti contadini”. Nei suoi versi traspare il mondo rurale della Russia di inizio Novecento. Le sue parole esaltano inizialmente le bellezze della campagna e l’amore verso il regno animale.

Aderì sin dagli inizi alla rivoluzione con infantile entusiasmo, ma a partire dal 1920 la delusione serpeggia nelle sue liriche. Lentamente questo stato d’animo si trasforma in angoscia, poi in disprezzo per la propria vita, sino alla maturazione dell’idea del suicidio consumato a soli trenta anni, in una camera d’albergo bordello a Leningrado tra vizi e alcool.

Le poesie che leggete qui sotto gettano come una luce rivelatrice sull’atto finale che porterà alla conclusione delle sue illusioni. Non ci resta che ricordarlo con grande rispetto e pietà.

Noi adesso che ce ne andiamo

Noi adesso ce ne andiamo a poco a poco

verso il paese dov’è gioia e quiete.

Forse, ben presto anch’io dovrò raccogliere

le mie spoglie mortali per il viaggio.

Care foreste di betulle!

Tu, terra! E voi, sabbie delle pianure!

Dinanzi a questa folla di partenti

non ho forza di nascondere la mia malinconia.

Ho amato troppo in questo mondo

tutto ciò che veste l’anima di carne.

Pace alle trèmule che, allargando i rami,

si sono specchiate nell’acqua rosea.

Molti pensieri in silenzio ho meditato,

molte canzoni entro di me ho composto.

Felice io sono sulla cupa terra

di ciò che ho respirato e che ho vissuto.

Felice di aver baciato le donne,

pestato i fiori, ruzzolato nell’erba,

di non aver mai battuto sul capo

le bestie, nostri fratelli minori.

So che là non fioriscono boscaglie,

non stormisce la ségala dal collo di cigno.

Perciò dinanzi a una folla di partenti

provo sempre un brivido.

So che in quel paese non saranno

queste campagne biondeggianti nella nebbia.

Anche perciò mi sono cari gli uomini

che vivono con me su questa terra.

— — — — -

Nella frescura d’autunno è bello

Nella frescura d’autunno è bello

scuotere al vento l’anima — che pare una mela -

e guardare l’aratro del sole

che solca sopra al fiume l’acqua azzurra.

È bello strapparsi dal corpo

il chiodo ardente d’una canzone

e nel bianco abito di festa

aspettare che l’ospite bussi.

Io mi studio, mi studio col cuore di serbare

negli occhi il fiore del ciliegio selvatico.

Solo nel ritegno i sentimenti si scaldano

quando una falla rompe il petto.

In silenzio rimbomba il campanile di stelle,

ogni foglia è una candela per l’alba.

Nessuno farò entrare nella stanza,

non aprirò a nessuno la porta.

Sergej Esenin in:

“Poesia russa del Novecento”

traduzione di A. M. Ripellino

Feltrinelli , Milano 1960

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Tired of living at 30. The thrill of the RevolutionIt is a hundred years since that October 1917 when the Russian Revolution celebrated its triumph. We remember the event with a poem by the peasant poet Sergej Aleksandrovic Esenin born on 3 October 1895 in Konstantinovo (today Esenino), in the Rjazan region (Russia); only child of peasant parents. He is the most important exponent of the so-called school of “peasant poets”. In his verses, the rural world of Russia in the early twentieth century shines through. His words initially exalt the beauties of the countryside and the love for the animal kingdom. He adhered to the revolution from the very beginning with childish enthusiasm, but from 1920 onwards, disappointment spreads through his lyrics. Slowly this state of mind turns into anguish, then into contempt for one’s life, until the idea of suicide consumed at the age of thirty matures, in a brothel hotel room in Leningrad between vices and alcohol. The poem you read below sheds a revealing light on the final act that will lead to the conclusion of his illusions. We just have to remember it with great respect and pity.

We now that we are leaving

We are now leaving little by little

towards the country where there is joy and peace.

Perhaps, soon I too will have to collect

my mortal remains for the journey.

Dear birch forests!

You, earth! And you, sands of the plains!

In front of this crowd of departures

I have no strength to hide my melancholy.

I have loved too much in this world

everything that dresses the soul in flesh.

Peace to the tremules who, spreading their branches,

they are reflected in the pink water.

Many thoughts in silence I pondered,

many songs within me I have composed.

Happy I am on the dark earth

of what I breathed and experienced.

Happy to have kissed women,

crushed the flowers, tumbled into the grass,

of never having hit on the head

the beasts, our younger brothers.

I know that no thickets bloom there,

the swan-necked silkweed does not rustle.

Therefore in front of a crowd of departures

I always feel a thrill.

I know they won’t be in that country

these blonding countryside in the fog.

Also therefore men are dear to me

who live with me on this earth.

— —

In the cool of autumn it is beautiful

In the cool of autumn it is beautiful

shake in the wind the soul — which looks like an apple -

and watch the sun plow

that plows above the river the blue water.

It’s nice to tear yourself away from the body

the burning nail of a song

and in the white party dress

wait for the guest to knock.

I study myself, I study with the heart to keep

in the eyes the flower of the wild cherry.

Only in restraint do feelings heat up

when a leak breaks the chest.

The bell tower of stars resounds in silence,[image error]

each leaf is a candle for the dawn.

I’ll let no one enter the room,

I will not open the door to anyone.

Se ti piace l’autunno, ti piace ottobre

“Se ti piace l’autunno, ti piace ottobre. È il culmine della stagione, il più mese più focoso nel suo colore arancione, il più frizzante nelle sue brezze. “Sono così felice di vivere in un mondo dove ci sono gli ottobre”, esclama l’irrefrenabile Anne Shirley in “Anne of Green Gables”: “Sarebbe terribile se saltassimo da settembre a novembre, vero?” Ottobre a Green Gables è “quando le betulle nella conca diventano dorate come il sole e gli aceri dietro il frutteto cremisi reale” e “i campi si prendono il sole all’indomani”: è un “mese bellissimo”. Katherine Mansfield non sarebbe stata d’accordo. Ottobre, scrisse nel suo diario, “è il mio mese sfortunato. Non mi piace molto doverlo vivere, ogni giorno mi riempie di terrore”. (Era il mese del suo compleanno). E il biografo di Gabriel García Márquez osserva che ottobre, il mese del più grande disastro nella sua storia familiare, quando suo nonno uccise un uomo nel 1908, “sarebbe sempre stato il mese più cupo, il tempo di cattivo augurio” nei suoi romanzi. Alcune persone, ovviamente, cercano il malaugurio in ottobre. È il mese in cui addomesticiamo l’horror, come meglio possiamo, in costumi, caramelle e films. Il mostro di Frankenstein potrebbe non essere stato animato fino alla piena oscurità di novembre, ma è all’inizio di ottobre che il conte Dracula visita Mina Harker nella notte e le proprie forze l’ottobre precedente raccontandosi storie di fantasmi, dimostrandosi tutt’altro che immuni al terrore improvviso fino a quando non riescono a rintracciare la loro maledizione a un orribile segreto che avevano condiviso durante un ottobre di cinquant’anni prima, subito dopo, guarda caso, un altro tipo di orrore moderno, il crollo del mercato azionario del 1929. Negli strani schemi che spesso segue l’irrazionalità umana, quei terrori finaziari, i giovedì neri e i lunedì neri, tendono ad arrivare anche in ottobre”.

October

O hushed October morning mild,

Thy leaves have ripened to the fall;

Tomorrow’s wind, if it be wild,

Should waste them all.

The crows above the forest call;

Tomorrow they may form and go.

O hushed October morning mild,

Begin the hours of this day slow.

Make the day seem to us less brief.

Hearts not averse to being beguiled,

Beguile us in the way you know.

Release one leaf at break of day;

At noon release another leaf;

One from our trees, one far away.

Retard the sun with gentle mist;

Enchant the land with amethyst.

Slow, slow!

For the grapes’ sake, if they were all,

Whose leaves already are burnt with frost,

Whose clustered fruit must else be lost —

For the grapes’ sake along the wall.

Robert Frost

OTTOBRE

O silenzioso mite mattino d’ottobre,

le foglie son mature per cadere;

il vento di domani, se avrà forza,

le spazzerà via tutte.

Chiamano i corvi sopra la foresta;

domani forse a stormi se ne andranno.

O silenzioso mite mattino d’ottobre;

lento comincia le ore di questa giornata.

Fa’ che il giorno ci sembri meno breve.

Non ci dispiace se tu dolcemente ci illudi,

illudici nel modo che tu sai.

Stacca una foglia allo spuntar dell’alba,

a mezzogiorno stacca un’altra foglia;

una dai nostri alberi, ed un’altra

molto lontano.

Trattieni il sole con nebbie gentili;

incanta la campagna d’ametista.

Ma piano, piano!

Per amore dell’uva, se non altro,

i cui pampini bruciano nel gelo,

i cui grappoli andrebbero distrutti

per amore dell’uva lungo il muro.

“October If you like fall, you like October. It’s the height of the season, the fieriest in its orange, the briskest in its breezes. “I’m so glad I live in a world where there are Octobers,” exclaims the irrepressible Anne Shirley in Anne of Green Gables. “It would be terrible if we just skipped from September to November, wouldn’t it?” October at Green Gables is “when the birches in the hollow turned as golden as sunshine and the maples behind the orchard were royal crimson” and “the fields sunned themselves in aftermaths”: it’s a “beautiful month.” Katherine Mansfield would have disagreed. October, she wrote in her journal, “is my unfortunate month. I dislike exceedingly to have to pass through it — each day fills me with ter terror.” (It was the month of her birthday.) And Gabriel García Márquez’s biographer notes that October, the month of the greatest disaster in his family history, when his grandfather killed a man in 1908, “would always be the gloomiest month, the time of evil augury” in his novels. Some people, of course, seek out evil augury in October. It’s the month in which we domesticate horror, as best we can, into costumes, candy, and slasher films. Frankenstein’s monster may not have been animated until the full gloom of November, but it’s in early October that Count Dracula visits Mina Harker in the night and forces of their own the previous October by telling each other ghost stories, prove anything but immune to sudden terror themselves until they can trace their curse to a horrible secret they shared during an October fifty years before — just after, as it happens, another kind of modern horror, the stock market crash of 1929. In the odd patterns that human irrationality often follows, those financial terrors, the Black Thursdays and Black Mondays, tend to arrive in October too.”

A Reader’s book of days[image error]

September 30, 2022

“Mangiare le loro parole. Incontri fisici con i libri”

Times Literary Supplement

Times Literary Supplement

Il Times Literary Supplement (TLS), è una rivista letteraria settimanale fondata nel 1902 come supplemento al Sunday Times di Londra, famosa da tempo per la sua copertura di tutti gli aspetti della letteratura e ampiamente considerata la migliore rivista letteraria in lingua inglese. TLS definisce il tono e gli standard per l’eccellenza nel campo della critica letteraria.

Presenta recensioni dei principali libri di narrativa e saggistica pubblicati in tutte le lingue, i suoi saggi sono sofisticati e scritti con autorità accademica scritti in uno stile vivace.

È anche noto per la sua completezza bibliografica, i suoi saggi di attualità dei principali studiosi del mondo e per la brillantezza e l’erudizione delle lettere pubblicate dai suoi lettori all’editore.

La storia del TLS è una storia complessa, colorata e anche divertente di oltre 100 anni di quella grande istituzione britannica che è il Times.

Una storia drammatica e divertente di una delle più grandi riviste del mondo. Oltre cento anni di polemiche e arguzia, dalla prima apparizione del giornale nella grande epoca del giornalismo edoardiano nel 1902, al suo ruolo di voce del pensiero contemporaneo nel terzo millennio.

Nella sua lunga storia si ritrovano le identità delle centinaia di personaggi anonimi e potenti che hanno recensito per il giornale, da T.S. Eliot e Aldous Huxley a George Orwell, Cyril Connolly e Anthony Powell.

Vediamo i primi scritti provvisori di Miss V. A. Stephen evolversi nei saggi focosi e magistrali di Virginia Woolf; battibecchi velenosi tra storici; l’emergere di nuovi romanzieri come Salman Rushdie e Martin Amis, le recensioni beffarde con cui sono state accolte le prime poesie di Ezra Pound e la recensione del primo libro di Evelyn Waugh in cui è stato descritto come “lei”. Ci sono bufale e litigi, contributi di poeti che vanno da Rudyard Kipling a Philip Larkin e ricche evocazioni dell’atmosfera mutevole della vita in Gran Bretagna.

Attraverso le parole dei suoi editorialisti, vediamo la nazione agonizzante moralmente nella prima guerra mondiale e unita nella rabbia nella seconda guerra mondiale. Assistiamo anche alla battaglia del giornale per la sopravvivenza e alla valorosa difesa dell’indipendenza del giornale da parte di un editore dopo l’altro.

Il TLS è un’istituzione, ma è anche un sorprendente riflesso dei cambiamenti nella letteratura e nella cultura britannica nel corso del ventesimo secolo.

Lo leggevo quando ero studente lavoratore infermiere in un ospedale mentale a nord di Londra. Ricordo che quando sul tavolo della “dining roon” nello “staff block” dove vivevo con i colleghi del personale proveniente da tutto il mondo, insieme ad altri quotidiani e giornali appariva anche il mio TLS che avevo prenotato (allora era mensile) qualcuno spesso si chiedeva chi aveva lo “stomaco” di fare quel tipo di lettura.

Il TLS era considerato una lettura per “egg heads”, le famose “teste d’uovo”, un epiteto nello slang inglese usato per riferirsi a intellettuali o persone considerate fuori dal contatto con la gente comune e prive di realismo a causa dei loro interessi.

In effetti questa nomea è ancora diffusa specialmente qui da noi in Italia, dove, è stato accertato, ci sono più scrittori che lettori, e tutti sono in grado di parlare di libri anche se non sono stati mai letti. In fondo, questa patologia per alcuni va sotto il nome di bibliomania, che è sempre stato storicamente un epiteto nobile. Oggi si chiama “mediomania”, ed è certamente un “caso mentale”.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Il brano che propongo qui di seguito è apparso su uno degli ultimi numeri del TLS che leggo in versione digitale per pochi euro. E’ stato scritto da una studiosa tedesca, inglese e l’ho tradotto liberamente con l’aiuto di Google per affermare ancora una volta il mio piacere di essere un bibliomane.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Qualche settimana fa ho sognato che uno dei miei editori di TLS mi chiedeva di scrivere di sport. Non c’era, insolitamente, nessun libro da recensire, quindi ho dovuto cercare io stesso l’angolo. Ero in piedi davanti a un armadietto pieno di libri antichi: fogli alti, rilegati in pelle di vitello bordeaux, consumati dal tempo. Quando ho sfogliato uno dei volumi, la carta fragile si è disintegrata nelle mie mani. Invece di leggere, raccolsi la carta polverizzata — un bel mucchio — e me la misi in bocca. Questo era il mio processo di ricerca: masticare la polvere, cercare di inumidirla con la mia saliva, premerla con la lingua, cercare qualcosa di solido.

Quando mi sono svegliato ho raccontato alle persone intorno a me di questo strano sogno che avevo fatto. Solo molto più tardi, quando mi sono davvero svegliato, mi sono reso conto che anche quello era un sogno. A questo punto ero nel mio subconscio. Nella sua opera classica sulla cultura monastica in Occidente, L’amore per l’apprendimento e il desiderio di Dio (1961), il monaco benedettino francese Dom Jean Leclercq descrive come i monaci medievali leggevano la Scrittura. Sebbene le persone potessero leggere in silenzio in quel momento, era più probabile che leggessero ad alta voce, a volte a bassa voce. I monaci, in particolare, leggono con molta attenzione, fissando le parole nelle loro memorie visive e muscolari. Lectio divina, o lettura divina, spiega Leclercq, «iscrive… il testo sacro nel corpo e nell’anima». Era l’opposto della scrematura silenziosa, veloce, spesso superficiale che facciamo ora.

La metafora usata dagli scrittori per descrivere questo intenso incontro fisico con un libro è stata la ruminazione. Proprio come una mucca rigurgita il cibo parzialmente digerito e lo mastica di nuovo, un monaco ripeteva la stessa frase dei Salmi, sentendolo in bocca e sentendolo nelle orecchie, finché non diventava parte di lui. (L’idea persiste nell’idioma “masticare il brodo”, usato per meditare su qualcosa.) Era un’immagine così comune nel Medioevo che gli scrittori potevano divertirsi con essa. Prendi la famosa storia di Beda di Caedmon, la prima persona a comporre versi religiosi in inglese. Caedmon stava vegliando sul bestiame quando un angelo gli apparve e gli fece il dono della poesia. Successivamente entrò nel monastero di Whitby, dove i monaci gli insegnarono la storia sacra. Meditò sui loro insegnamenti e li tradusse in un dolce canto, “come un animale pulito che rimugina”. Beda ha ambientato il primo miracolo di Caedmon nella stalla per suggerire la sua futura carriera? Nella scrittura medievale una mucca non era mai solo una mucca.

L’idea di mangiare libri è più di una metafora intelligente. Appare più volte nella Scrittura, dove è collegato alla profezia. Ritrovo l’immagine in uno sconcertante poema in inglese antico ora chiamato Salomone e Saturno I, un dialogo sulla preghiera del Signore tra il re biblico e uno studioso errante. Inizia con Saturno che descrive come ha “assaggiato i libri di tutte le isole” nella sua ricerca della verità. Ha imparato la scienza libica e greca e la storia dell’impero indiano. Eppure desidera ancora essere sopraffatto dalla preghiera stessa, come se tutta la sua conoscenza conquistata a fatica lo avesse lasciato intatto.

Sono stato a lungo commosso dalla fame di Saturno di un’esperienza più intensa di quella che di solito offrono i libri. Mi ricorda il mio rapporto con la lettura di poesie. Anche quando mi piace una poesia, raramente ne sono scosso. Le volte nella mia vita in cui ho sentito una poesia risuonare nel mio cuore e nei miei nervi sono poche. Succedevano più spesso quando ero un adolescente rispetto a adesso, e più facilmente con le poesie scritte nel mio nativo rumeno. Ho avuto la tendenza a presumere che questo abbia a che fare con la natura della vita moderna: la quantità di cose da leggere, il mio stato di distrazione, i troppi schermi. Ma la ricerca di Saturno mi fa chiedere se le persone medievali sapessero che avere un incontro così intimo con un testo era un evento speciale. Immagino che un monaco inglese che pregasse in latino potrebbe aver perso anche il potere emotivo della sua lingua madre. Forse è per questo che Caedmon è stato un tale successo a Whitby.

Niente di tutto questo spiega perché il sogno mi ha fatto masticare polvere di libri per scrivere di sport. Ho trovato la mia risposta in un’altra bizzarra produzione monastica, un trattato sulla verginità scritto dall’uomo di chiesa del settimo secolo Aldhelm per le monache di Barking. In esso immagina le monache mentre leggono e meditano la Scrittura. Ciò significava decodificare il latino e sapere quali passaggi dovevano essere interpretati allegoricamente. Aldhelm paragona le suore agli atleti olimpici maschi: correre intorno a uno stadio, lanciare giavellotti a un segno, spronare i loro destrieri insanguinati, lottare tra loro in una fossa, i loro corpi sudati e ricoperti di olio scivoloso.

È un’immagine vivida, energica, a volte troppo stimolante per un libro sulla purezza. Ma rivela come gli intellettuali comprendessero il loro lavoro prima di imparare a vedere le loro menti separatamente dai loro corpi. Leggere e pensare erano fatiche estenuanti, come lo sono oggi, che lo riconosciamo o meno. Hanno esercitato la “persona interiore”, come dice Aldhelm, tanto quanto lo sport ha esercitato la “persona esteriore”. Leggere profondamente significava più che lasciar vagare lo sguardo su una pagina. Significava sforzarsi, allungarsi, assaggiare, persino combattere con un libro. E scrivere? Se dobbiamo credere a Beda, a volte ci voleva l’intervento divino.

Irina Dumitrescu insegna letteratura medievale all’Università di Bonn

— — — — — — — — — — — — — — — -

Eating their words. Physical encounters with books

A few weeks ago I dreamt that one of my TLS editors asked me to write about sports. There was, unusually, no book to review, so I had to look for the angle myself. I was standing in front of a cabinet stacked with old books: tall folios, bound in burgundy calfskin, well worn by time. When I paged through one of the volumes the brittle paper disintegrated in my hands. Instead of reading, I gathered the pulverized paper — a good heap of it — and put it in my mouth. This was my research process: chewing the dust, trying to moisten it with my saliva, pressing it with my tongue, looking for something solid.

When I woke up I told the people around me about this strange dream I’d had. Only much later, when I really woke up, did I realize that was a dream as well. By this point I was on to my subconscious. In his classic work on monastic culture in the West, The Love of Learning and the Desire for God (1961), the French Benedictine monk Dom Jean Leclercq describes how medieval monks read Scripture. Though people could read silently at the time, they were more likely to read aloud, sometimes in a low voice. Monks, in particular, read with close attention, fixing the words in their visual and muscle memories. Lectio divina, or divine reading, explains Leclercq, “inscribes … the sacred text in the body and in the soul”. It was the opposite of the silent, fast, often superficial skimming we do now.

The metaphor that writers used to describe this intense, physical encounter with a book was rumination. Just as a cow regurgitates partially digested food and masticates it again, a monk would repeat the same line from the Psalms, feeling it in his mouth and hearing it in his ears, until it became a part of him. (The idea persists in the idiom “to chew the cud”, used for meditating over something.) It was such a common image in the Middle Ages that writers could have fun with it. Take Bede’s well-known story of Caedmon, the first person to compose religious verse in English. Caedmon was watching over cattle when an angel appeared to him and gave him the gift of poetry. Afterwards he entered the monastery at Whitby, where the monks taught him sacred history. He pondered their teachings and rendered them into sweet song, “like a clean animal ruminating”. Did Bede set Caedmon’s first miracle in the stable to hint at his future career? In medieval writing a cow was never just a cow.

The idea of eating books is more than a clever metaphor. It appears several times in Scripture, where it is connected to prophecy. I find the image again in a puzzling Old English poem now called Solomon and Saturn I, a dialogue about the Lord’s Prayer between the biblical king and a wandering scholar. It begins with Saturn describing how he has “tasted the books of all the islands” in his search for the truth. He has mastered Libyan and Greek science, and the history of the Indian empire. Yet he still longs to be overwhelmed by the prayer itself, as though all his hard-won knowledge has left him untouched.

I have long been moved by Saturn’s hunger for a more intense experience than books usually offer. He reminds me of my own relationship to reading poetry. Even when I enjoy a poem, I am rarely shaken by it. The times in my life when I have felt a poem reverberate in my heart and sinews are few. They happened more often when I was a teenager than they do now, and more easily with poems written in my native Romanian. I have tended to assume this has to do with the nature of modern life: the amount there is to read, my state of distraction, too many screens. But Saturn’s quest makes me wonder if medieval people knew that having such an intimate encounter with a text was a special occurrence. I imagine an English monk who prayed in Latin might have also missed the emotional power of his mother tongue. Maybe this is why Caedmon was such a hit at Whitby.

None of this explains why the dream had me chewing through book dust to write about sports.. I found my answer in another quirky monastic production, a treatise on virginity written by the seventh-century churchman Aldhelm for the nuns at Barking. In it he imagines the nuns as they read and meditate on Scripture. This meant decoding the Latin and knowing which passages needed to be interpreted allegorically. Aldhelm compares the nuns to male Olympic athletes: running around a stadium, throwing javelins at a mark, spurring on their bloody steeds, wrestling with one another in a pit, their bodies sweaty and covered with slippery oil.

It is a vivid, energetic picture, at times too stimulating for a book on purity. But it reveals how intellectuals understood their work before they learnt to view their minds separately from their bodies. Reading and thinking were exhausting labours, as they are today, whether or not we recognize it. They exercised the “inner person”, as Aldhelm puts it, as much as sport did the “outer person”. Reading deeply meant more than letting one’s eyes wander over a page. It meant straining, stretching, tasting, even fighting with a book.

And writing? If we’re to believe Bede, sometimes it took divine intervention.

TLS — The Times Literary Supplement

[image error]September 29, 2022

“Senza un padre ricco San Francesco non sarebbe mai diventato povero”

Non sembri irriverente o cinico il titolo di questo post che vuole essere un omaggio al Patrono d’Italia. Ma questo pensiero mi pare rivela un fondo di realismo che, se non ci salva da tutti i peccati riconducibili alla ricchezza, non ci aiuta nemmeno a sconfiggere la tanta povertà che ancora affligge la nostra umanità. I “poverelli” di Assisi e del mondo continuano ad essere tanti, troppi, come tanti e sempre troppi continuano ad essere i “ricchi”. Questi ultimi possono fare storia, almeno la loro storia fatta di tante ricchezze anche e spesso inutili e perdute, mentre i tanti “poverelli” sparsi in tutto il mondo sono sempre ignorati. La particolarità, se non vogliamo chiamarla grandezza, di Francesco, consiste nel fatto che il suo titolo di “povero”, se l’è conquistato grazie e nonostante la ricchezza del padre mercante, e grazie anche all’educazione che quelle stesse ricchezze paterne gli avevano garantito. Nessuno credo può contestare il fatto che senza un papà ricco come Pietro di Bernardone la storia di Francesco sarebbe stata diversa, difficilmente santa, sarebbe stata ordinaria, ignota a tutti. Non possiamo negare che senza i “ricchi” non è possibile finanziare una istituzione chiamata Stato per aiutare i più deboli. Tutto questo si chiama Economia. Ma oggi, nel nome di San Francesco d’Assisi, non vogliamo parlare di ricchezze venali, bensì di “ricchezze spirituali” di un vero “matto” per fede e per scelta.

Il 4 ottobre ricorre la festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. Fondatore dell’ordine francescano (1181/82–1226) Giullare di Dio Francesco, «giullare di Dio», è rimasto nella memoria popolare per i gesti con i quali ha costruito la sua leggenda, fissati da Giotto nei mirabili affreschi della basilica di Assisi o narrati nella semplice prosa dei Fioretti: Francesco che si denuda sulla piazza di Assisi davanti al padre e al vescovo, Francesco che ammansisce il lupo di Gubbio, Francesco che predica agli uccelli, Francesco che dona il mantello a un povero, Francesco che abbraccia il lebbroso, Francesco che predica il Vangelo davanti al sultano d’Egitto, Francesco e il presepe vivente di Greccio, Francesco che riceve le stigmate, Francesco che sposa Madonna Povertà… Questo è il santo che la devozione popolare ci ha consegnato e che mantiene ancor oggi intatto il suo fascino. Un frate che mette in pratica il Vangelo. I suoi precetti sono semplici: ripercorrere la vita di Cristo e degli apostoli, spogliarsi di ogni bene e ricchezza per amare e capire la sofferenza degli ultimi, degli emarginati, dei reietti, dei perdenti. La conversione di Francesco avvenne verso i 24 anni, dopo una giovinezza spensierata, quando sceglie di vivere da «semplice», da «pazzo». La Regola dell’Ordine da lui fondato è chiara: seguire le orme di Gesù, «spogliarsi di tutto, andare raminghi a predicare la conversione in vista del Regno di Dio, chiedere sostentamento al lavoro, anche il più umile, e in mancanza di questo, all’elemosina. Ma né come compenso al lavoro né per elemosina i fratelli devono accettare denaro. Dovunque si trovino si devono considerare sempre come ospitati, pellegrini e stranieri, mai padroni, e devono essere pronti a cedere il loro giaciglio a chi lo richiede. Devono accogliere tutti, anche i nemici, i ladri e i masnadieri e se qualcuno li colpisce gli porgano anche l’altra guancia, e se qualcuno strappa loro la veste, gli consegnino anche la tunica». Una esistenza, la sua e dei suoi seguaci, che comporta scelte radicali, tuttavia Francesco non è uno di quei predicatori arcigni dai toni apocalittici, che parlano di peccato e penitenza evocando le pene infernali, la sua vita di povertà l’ha vissuta in armonia con tutte le creature in serenità di spirito, il suo è un messaggio di gioia e di perfetta letizia. Oggi per la prima volta nella storia della Chiesa, abbiamo un papa, il cardinale Jorge Mario Bergoglio, che ha scelto come nome pontificale Francesco. Ci auguriamo sia capace di scatenare la stessa «febbre d’amore» che animò quel piccolo grande frate che predicava agli uccelli. (Almamatto)

Altissimu, onnipotente, bon Signore,

tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.

Ad te solo, Altissimo, se konfano,

et nullu homo ène dignu te mentovare.

Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature,

spetialmente messor lo frate sole,

lo qual è iorno, et allumini noi per lui.

Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:

de te, Altissimo, porta significatione.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle:

in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento

et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,

per lo quale a le tue creature dài sustentamento.

Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua,

la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu,

per lo quale ennallumini la nocte:

ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra,

la quale ne sustenta et governa,

et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.

Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore

et sostengo infirmitate et tribulatione.

Beati quelli ke ‘l sosterrano in pace,

ka da te, Altissimo, sirano incoronati.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale,

da la quale nullu homo vivente pò skappare:

guai a·cquelli ke morrano ne le peccata mortali;

beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati,

ka la morte secunda no ‘l farrà male.

Laudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate

e serviateli cum grande humilitate.

(Cantico delle creature: testo originale del 1226)

[image error]September 28, 2022

Come parlare di un “libro” senza averlo mai letto

Il Libro

Il LibroHo letto questo libro nella versione kindle in inglese e mi sono reso conto di quanto sia cambiato il modo di leggere i libri con l’avvento della Informazione Tecnologica (IT). Il cambiamento non riguarda soltanto la lettura, è coinvolto tutto il modo di pensare, comunicare, scrivere e condividere. Tutto cio’ che era considerato “sapere” e un tempo era cartaceo, oggi, dopo la rivoluzione IT, è diventato digitale. Una rivoluzione ancora in atto e nessuno può dire come e quando si concluderà.

Non si tratta di decidere chi vince e chi perde, cosa è meglio o peggio, bene o male, passato o futuro, cartaceo o digitale. E’ soltanto una questione di scelta in funzione dei grandi cambiamenti che non sono soltanto tali, bensì delle vere e proprie mutazioni. La realtà che ci circonda può essere letta, indagata, conosciuta e condivisa in molti e diversi modi: si può parlare di una realtà anche senza averla mai conosciuta. La IT la inventa, la crea, la ricrea e la trasforma, reinventandola, facendola diventare anche “altro”.

L’informazione di un libro in rete, digitale com’è, non è reale ma virtuale. Ne puoi conoscere l’esistenza come essenza narrativa, metafisica mentale, nello scambio di informazioni tra i fruitori coi loro messaggi e segnalazioni su ciò che è considerato essenziale. Ti trovi così a parlare e leggere “qualcosa” (una idea, un progetto, un programma, un evento, un personaggio) che non hai tra le mani come un libro, ma una realtà conoscitiva che cresce sempre più man mano che si diffonde, si rinnova e si trasforma in bits & bytes.

Ti trovi, insomma, a parlare di qualunque cosa che non conoscevi prima e che hai imparato a conoscere man mano che la comunicazione si diffonde. Qui si tratta di un libro. Basta la parola, il titolo. Ma, allora, dirà qualcuno, c’è il rischio di creare, dare vita a irrealta’ e falsità, sciocchezze senza fine. Non è così. Il tema c’è, qualcuno l’ha trattato, ne ha scritto, comunicato, condiviso, qualcun altro ha raccolto il messaggio, l’ha trasformato in un tema, una argomentazione, una discussione, una ricerca che si distende e si definisce, autorinnovandosi senza freno.

Basta il solo titolo di questo libro, che esiste in versione cartacea ma che io ho letto in versione digitale, per giunta in un’altra lingua, a darmi la possibilità di parlarne con altri che magari non l’hanno fatto, eppure ne parlano e ne discutono con me e con altri i quali si trovano nelle medesime condizioni. Che significa tutto questo? Semplice: quando entro nella mia biblioteca digitale qui su librarything o goodreads, scelgo un “libro”, che libro non è, ma soltanto un titolo e comincio a tessere il filo.

Mi trovo così a confrontarmi con le migliaia di recensioni, commenti, citazioni che sono state fatte in tutte le lingue. Ecco come diventa possibile parlare di un libro senza averlo mai letto. Se Pierre Bayard, autore di questo libro, fosse responsabile di Goodreads o di Librarything, alle tre categorie standard assegnate ai libri catalogati, letto, in lettura, voglio leggere, aggiungerebbe anche quella di “sconosciuto, “non posseduto”.

Un argomento, un personaggio, un evento, una storia, problema, qualunque cosa può diventate argomento di discussione e di confronto. Perché noi siamo più che semplici rifugi per le nostre biblioteche interiori, siamo la somma di questi libri, siamo dei libri viventi, aperti alla narrazione, alla scoperta degli altri e di noi stessi.

A poco a poco, questi libri ci fanno diventare quello che siamo, e non possono essere separati da noi senza farci soffrire. Commenti che sfidano i libri nelle nostre biblioteche interiori, attaccano ciò che è diventato parte della nostra identità, possono ferire noi fino al centro del nostro essere. Bayard definisce “libri che non hai letto” in senso ampio, inclusi gli ovvi “libri mai aperti”, ma aggiungendo “libri sfogliati”, “libri di cui hai sentito parlare ma che non hai mai letto” e “libri che hai letto ma che hai dimenticato.

“Intessuto di fantasmi che appartengono a ciascun individuo e delle nostre private leggende, il libro interiore individuale è attivo nel nostro desiderio di lettura, e cioè nel modo in cui cerchiamo e poi leggiamo dei libri. E’ questo l’oggetto fantasmatico in cerca del quale vive ogni lettore, del quale i libri migliori che incontrerà nel corso della sua vita non saranno che dei frammenti imperfetti, stimolandolo con ciò a proseguire la lettura”.

Il saggio di Bayard è un testo di teoria della lettura a vocazione critica, si pone l’obiettivo di alleviare l’angoscia originata dalla non lettura, fonte di un senso di colpa inconscio, e di indagare e descrivere le modalità di frequentazione dei libri e le forme di incontro con i testi, che stanno a metà strada tra il leggere e il non leggere. Il luogo astratto dove hanno luogo queste situazioni è la biblioteca nelle sue diverse forme: collettiva, interiore, virtuale e l’oggetto che attiva la nostra partecipazione è il libro: di copertura, interiore, fantasma.

Il Libro[image error]

Il Libro[image error]

September 27, 2022

Dentro e fuori del “Mondo Nuovo”

Foto@angallo

Foto@angalloMia moglie ed io comprammo questo mappamondo quando Alex aveva quattro/cinque anni. Edito dall’Istituto Geografico De Agostini, era dotato di un filo collegabile alla rete elettrica. Mediante un interruttore si poteva accendere la lampada interna e visionare il mondo da “dentro”. Ricordo che lui si divertiva molto a farlo girare. Facevamo di tutto per fargli capire che noi eravamo sulla sua superficie, “fuori” dal mondo, e con esso giravamo nello spazio. Lui ci ascoltava interdetto, scuoteva la testa e sembrava che avesse capito. La scuoteva, ma non acconsentiva, lo faceva soltanto per accontentarci. Quando l’altro giorno mi sono soffermato, per qualche strana ragione, a guardare il mappamondo che ho sempre avuto sulla scrivania, ho notato quanti cambiamenti si sono susseguiti sulla sua superficie. Il mio sguardo è caduto su quella vasta zona colorata di verde in alto verso destra che riporta una nazione, uno stato con una sigla fatta di quattro lettere: U.R.S.S. Ho ritrovato un mondo scomparso. Anzi, una realtà geofisica, politica e storica che ha cambiato nome. In maniera quasi automatica, il mio pensiero è andato alla guerra in corso, mentre sullo schermo della TV accesa scorrevano le sue terribili immagini. Ho cercato di accendere la luce del globo da “dentro” ma mi sono accorto che la lampadina non si accendeva, doveva essere fulminata. Ho continuato a guardare il mondo da “fuori”, che continua a girare come se nulla fosse successo. Eppure, mentre il mondo continua a girare, tutto è cambiato, sia “dentro” che “fuori”. Sono andato alla ricerca dell’Ukraina, in guerra con la Russia, e non ho trovato nè l’uno nè l’altro. Mi sono ricordato allora di un libro che mio Padre aveva nella sua biblioteca. Il “Mondo Nuovo” di Aldous Huxley. Quel “Mondo Nuovo”, anzi quel “Brave New World” di cui parla lo scrittore inglese, pubblicato nel 1932, in cui descrive un mondo del futuro (attorno al 2540 circa). Tutta la Terra è sotto il potere di dieci “controllori”. L’intera società è rigidamente controllata tramite pratiche scientifiche che vanno dal controllo delle nascite all’indottrinamento psicologico, fino alla selezione, per via eugenetica, della razza umana … Ma per arrivare al 2540 ci vuole ancora tempo …

Il Libro

[image error]

Il Libro

[image error]

MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers