Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 66

December 2, 2022

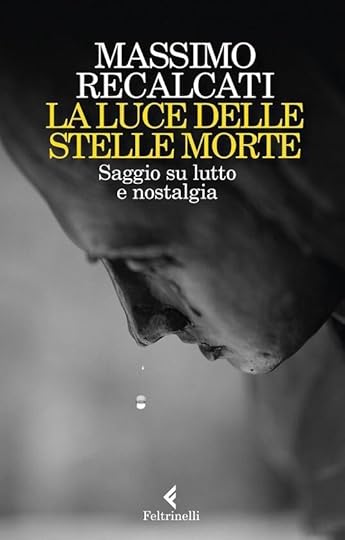

“La luce delle stelle morte”

Il Libro

Il Libro

L’autore di questo libro, Massimo Recalcati, uno psicoanalista famoso a livello internazionale, ha scritto questo saggio ponendo al centro “il rapporto della vita umana con l’esperienza traumatica della perdita”.

La parola chiave è questa: “perdita”. Intorno ad essa ruota la “vita” con quell’altra parola alla quale si oppone e che nasconde da sempre tutte le risposte: la “morte”.

Recalcati, ponendosi una serie di domande, scrive il saggio da esperto analista che ben conosce l’uso delle parole. Non sono domande semplici, come quelle poste in quarta di copertina del suo libro: “Può la luce arrivare dal passato? Può esserci luce nella polvere?”.

I due interrogativi cercano di dare una spiegazione al titolo del libro: “La luce delle stelle morte”. Accattivante frase che coglie il lettore come una mazzata, di sorpresa, specialmente se colpito da un lutto e dalla inevitabile nostalgia che questo lutto ha creato.

Implacabile Recalcati insiste chiedendosi: “Cosa accade dentro di noi quando perdiamo chi abbiamo profondamente amato? Quale vuoto si spalanca? Quale lavoro ci attende per ritornare a vivere? E cosa avviene quando questo lavoro risulta impossibile e ci sentiamo persi insieme a chi abbiamo perduto?”.

Andiamo in ordine per capire cosa intende dire lo psicoanalista sin dall’amletico titolo che dà al suo lavoro: “La luce delle stelle morte”. Chi/cosa sono queste “stelle”? Sono tutte le perdite, le scomparse, i decessi che gli esseri umani sono costretti a vivere ogni momento della loro esistenza.

Chi lascia, esce o scompare da questo mondo resta nella nostra memoria come la luce delle stelle nell’universo, luce che arriva fino a noi, quando quelle stesse “stelle” sono scomparse ed alle quali noi “guardiamo” con dolore, rimpianto e nostalgia.

Tutto qui. Vuol dire che nel cielo ci sono stelle che si accendono e spengono e noi non le vediamo ancora, oppure continuiamo a vederle anche se non ci sono più.

Il libro è suddiviso in tre parti scritte in maniera da toccare la sensibilità di chi legge. Il nostro animo reagisce con la nostalgia e la malinconia tipica degli esseri umani.

Tutte le altre realtà viventi ne sono prive. Una perdita inesorabile di chi abbiamo amato, una stella che vediamo solo nella nostra memoria, ma che in effetti sappiamo essere scomparsa.

Le parole lutto, nostalgia, malinconia, dolore, emozione, generano tristezza e rimpianto. Viene citato Sartre che diceva che la vita di un uomo è un viaggio con un biglietto di sola andata e la morte rappresenta il punto di arrivo.

Un viaggio senza senso, per lui. Ma la morte fisica non è la sola esperienza che noi possiamo fare della morte.

Se ci guardiamo indietro la nostra vita è un cimitero di morti, di perdite, di ferite, di separazioni, scomparse, abbandoni, ed ecco che l’esperienza del lutto diventa come un cielo cupo che si distende sopra ogni cosa.

Nella morte, la separazione assume le forme reali di una sparizione, di una scomparsa. Sono solo gli altri, coloro che restano, che possono interrogarsi sul mistero della morte.

Il lutto è la condizione dolorosa che colpisce chi resta, ma non riguarda solo le morti fisiche di persone alle quali eravamo legati, ma accompagna necessariamente ogni separazione.

Addii, abbandoni, tradimenti a volte si rivelano specie di morti che ci impongono il lutto che è una conseguenza diretta del trauma della perdita. Il lutto può durare all’infinito, forse solo con l’aiuto dello psicanalista lo si può risolvere.

La nostalgia spinge sempre ad essere visitati da chi è scomparso, dai ricordi e dalle immagini che ci vincolano a ciò che abbiamo irreversibilmente perduto.

Il termine nostalgia è da intendersi come la doppia anima del desiderio umano: da una parte il rimpianto per la cosa perduta, dall’altra il desiderio come apertura inaudita, tensione verso il nuovo, l’altrove, il non ancora visto, conosciuto, vissuto.

Non ci rimane che guardare al nostro passato con la stessa meraviglia con cui guardiamo la luce delle stelle morte sopra di noi se vogliamo ricordare chi ci ha lasciato e che abbiamo amato non con tristezza e rimpianto, ma con riconoscenza.

Confesso che questo libro non mi aiuta molto nella ricerca del senso della vita. Mi sono ricordato di una poesia di William Blake il quale scrisse nella poesia più bella del mondo questi versi:

“Vedere un mondo in un granello di sabbia/E un paradiso in un fiore selvatico/Tieni l’Infinito nel palmo della tua mano/E l’eternità in un’ora”

Qualsiasi piccola cosa al mondo, un granello di sabbia, un fiore di campo, contiene una sorta di verità cosmica più grande se riesci a guardarla con sufficiente energia e immaginazione. Un fiore di campo è un paradiso in miniatura, un granello di sabbia è un mondo in miniatura.

Ogni persona e ogni altro essere vivente, secondo Blake, è la miniatura di un progetto che rimane un mistero, nella vita e nella morte. Anche per uno psicoanalista quando guarda “la luce delle stelle morte”….[image error]

November 30, 2022

Dicembre “verticale”

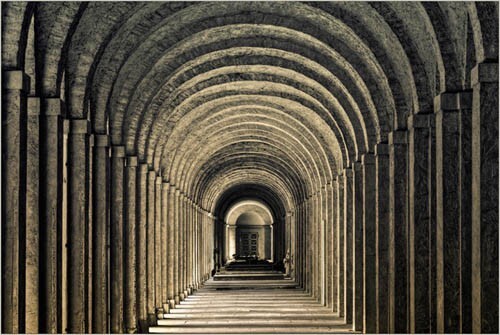

Questa poesia della scrittrice americana Linda Pastan ben si adatta a commentare la foto che correda questo post.

Una immagine ricorrente di questa stagione all’inizio del mese di dicembre durante la quale la natura offre diversi spunti di riflessione.

Questa poetessa di famiglia ebrea vive nella regione del Potomac, nello stato del Maryland. La sua poesia ha per temi la memoria, il trascorrere del tempo, la vita, la morte, la famiglia, la natura, temi comuni alla sensibilità femminile.

La Pastan ha avuto modo di trattarli in una decina di libri tutti dedicati alla poesia. In “Vertical” la poetessa fa dell’idea di verticalità della natura nel suo insieme la sua ragion d’essere, una condizione fisica che ben si intreccia con quella umana.

Questo legame si identifica con quella condizione delle foglie che, cadendo dall’alto, giacciono in maniera orizzontale sul terreno. Tutta la tensione poetica della composizione è espressa verso l’alto.

Essa si evidenzia in maniera fotografica allorquando viene proposta l’immagine della formica che vede nel picciolo di grano i silos e le stalattiti, così come fanno gli uomini quando guardano verso l’alto grattacieli e piloni di telefoni.

La poesia si chiude con la significativa immagine della testa della poetessa sulla nuda e ruvida corteccia della betulla, come poggiata lì per reggersi, per mantenersi in posizione verticale, aspirando verso l’alto come l’albero e non finire come le foglie, sul terreno, in posizione orizzontale.

Va notato che la forma grafica della poesia nella versione originale è scritta riproducendo la figura di un albero che si leva verso il cielo.

Vertical

Perhaps the purpose

of leaves is to conceal

the verticality

of trees

which we notice

in December

as if for the first time:

row after row

of dark forms

yearning upwards.

And since we will be

horizontal ourselves

for so long,

let us now honor

the gods

of the vertical:

stalks of wheat

which to the ant

must seem as high

as these trees do to us,

silos and

telephone poles,

stalagmites

and skyscrapers.

But most of all

these winter oaks,

these soft-fleshed poplars,

this birch

whose bark is like

roughened skin

against which I lean

my chilled head,

not ready

to lie down.

“Vertical” by Linda Pastan,

from “Traveling Light”. © Norton, 2010.

— — -

Verticale

Forse lo scopo

delle foglie è nascondere

la verticalità

degli alberi

che noi vediamo

a dicembre

come per la prima volta:

filari dopo filari

di forme oscure

che si tendono verso l’alto.

E poiché saremo

orizzontali noi stessi

a lungo,

onoriamo gli dei

del verticale:

piccioli di grano

che alla formica

sembrano alti

quanto lo sono

questi alberi per noi,

silos e piloni di telefoni,

stalagmiti e

grattacieli.

Ma più di tutti

queste querce d’inverno,

questi teneri pioppi,

questa betulla

dalla scabra corteccia

contro la quale appoggio

la mia testa infreddolita,

non ancora pronta

a stendermi.

(traduzione libera di a.g.)[image error]

November 29, 2022

L’insostenibile leggerezza della “persona” Pessoa

Il lingua portoghese la parola “pessoa” significa “persona”. Il 30 NOVEMBRE 1935 muore Fernando Pessoa scrittore e poeta (1888–1935) L’enigma Pessoa ovvero l’enigma in persona. Rimasto presto orfano di padre, Fernando Pessoa si trasferisce a Durban, con la madre che si è risposata con il console portoghese. Nel 1905 rientra a Lisbona e trova occupazione come corrispondente commerciale per l’estero.

Il suo vero interesse è la letteratura: diventa figura di spicco dei «modernisti portoghesi» e collabora a riviste d’avanguardia. Tuttavia pubblicherà poco, la grande mole dei suoi scritti verrà ritrovata dopo la sua morte e ne farà il più importante scrittore portoghese del Novecento, e uno dei più grandi in assoluto. La «diligenza» se l’era portato via a 47 anni per cirrosi epatica. Pessoa avrebbe fatto felice Pirandello quale testimonianza vivente che siamo davvero uno, nessuno e centomila.

Tutti i suoi scritti sono firmati da eteronimi, «personalità poetiche autentiche e complete», fornite di biografia, date di nascita e di morte, nonché di un proprio inconfondibile stile. Ciò che resta tolti gli eteronimi è l’ortonimo Pessoa, da non confondersi con l’uomo Pessoa, in quanto anch’esso un eteronimo che firma esclusivamente i testi esoterici.

8 marzo 1914: «giorno trionfale» in cui prende forma Alberto Caeiro, poeta bucolico contadino, «Maestro» defunto di tutti gli eteronimi. Alvaro de Campos è il poeta che passa attraverso le avanguardie del Novecento. Ricardo Reis, di fede monarchica, fine latinista, incarna l’eredità della cultura classica. Bernardo Soares, autore de Il libro dell’inquietudine, è quello più vicino all’esperienza umana di Pessoa.

Questi sono però soltanto i più famosi degli eteronimi, di cui si contano generalmente una quarantina di esemplari. Ma alcuni studiosi ne hanno individuati, tra perfettamente costruiti, personalità meno strutturate, personaggi solo abbozzati, ben 136. Una sua poesia spiega tutto:

Il tuo nome ignoro.

Il tuo profilo non ricordo.

Le tue parole dimenticai.

Era mattina, nebbia, era Dicembre,

Quando ti trovai e ti persi.

Sogno o rammento?

Non so. Era mattina e la nebbia

Nascondeva quello che c’era e quello che pensavo

Come un falso estremo rifugio

In nessuna parte del quale io stavo.

Sogno, prolisso e intero,

Ma, se tra i tasti la tua mano vagasse,

Così, spogliata dell’esser tua, io so

Che forse potrei trovare

Tra quello che non ho potuto incontrare

Quello che non troverò.

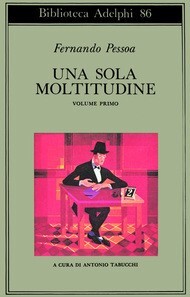

Il Libro

Il Libro

«Il nome di Fernando Pessoa esige di venir incluso nella lista dei grandi artisti mondiali nati nel corso degli Anni Ottanta: Stravinskij, Picasso, Joyce, Braque, Chlebnikov, Le Corbusier». Così ha scritto Roman Jakobson. Ma se, nel caso degli autori citati, l’opera è più che nota, nel caso di Pessoa le scoperte e le sorprese sembrano non finire mai: dopo la sua morte (1935), fino a oggi, dal baule prodigioso dei suoi manoscritti sono continuati a uscire testi che rendono sempre più intricato e vertiginoso il mondo di questo scrittore, di cui si può dire — ed è una pura constatazione — che più che uno scrittore fu un’intera letteratura. Si immagini infatti un Paese (il Portogallo) che vive per vent’anni (dal 1914 al 1935) un’età dell’oro della letteratura: poeti, saggisti, prosatori, dalle fisionomie inconfondibili e a volte incompatibili, tutti però di altissima qualità, vi operano insieme, si incontrano, si scontrano. Uno sperimentatore violento e straripante, suscitatore di avanguardie, come Álvaro de Campos, un desolato nichilista come Bernardo Soares, un poeta metafisico ed ermetico come Fernando Pessoa, un neoclassico come Ricardo Reis e, dietro a tutti, un maestro precocemente scomparso: Alberto Caeiro. Ebbene: tutti questi autori, tutte queste opere, tutti questi destini furono «una sola moltitudine», perché nascevano tutti dall’invenzione dissociata e proliferante di una sola persona, l’anagrafico Fernando Pessoa, oscuro impiegato di una ditta di Lisbona, dove aveva l’incarico di scrivere lettere commerciali in inglese. E quelli che abbiamo citato sono solo i più importanti fra gli scrittori ‘inventati’ da Pessoa: finora i suoi manoscritti hanno rivelato tracce e frammenti di ventiquattro autori. «Sii plurale come l’universo!» sembra essere stato l’imperativo unico di Pessoa. Nato con una «tendenza organica e costante alla spersonalizzazione e alla simulazione», Pessoa ha spinto quella pratica della dissociazione che è all’origine di tutta la letteratura moderna, ma anche del pensiero (e Pessoa si trova al temibile crocicchio delle due forme), alle sue conseguenze più estreme e paradossali, trascinandoci «fra anime e stelle, attraverso la Foresta delle Paure», in un luogo misterioso (Pessoa stesso) dove «in ogni angolo c’è un altare a un dio differente». Ma le Odi sontuosamente pletoriche di Álvaro de Campos come le criptiche liriche rosacrociane di Pessoa ortonimo come le angosce statiche di Bernardo Soares dipendono tutte da uno stesso punto occulto: la certezza che la vita non basta, e che quella mancanza è traversata da una lama metafisica: «manca sempre una cosa, un bicchiere, una brezza, una frase / e la vita duole quanto più la si gode e quanto più la si inventa». Con implacata lucidità, Pessoa ha voluto inventarla sino all’estremo limite. Ironico fino in fondo (le sue ultime parole furono: «Datemi i miei occhiali»), accennò una volta anche all’utilità pratica del suo invisibile delirio: «Trasformandomi così, come minimo in un folle che sogna ad alta voce, come massimo non in un solo scrittore, ma in tutta una letteratura, anche se ciò non servisse che a divertirmi, il che sarebbe per me già tanto, contribuisco forse a ingrandire l’universo, perché colui che, morendo, ha lasciato scritto un solo verso bello ha reso i cieli e la terra più ricchi e più emotivamente misterioso il fatto che esistano stelle e gente».[image error]

November 28, 2022

Cristianità & Paganesimo. Una Chiesa da cambiare.

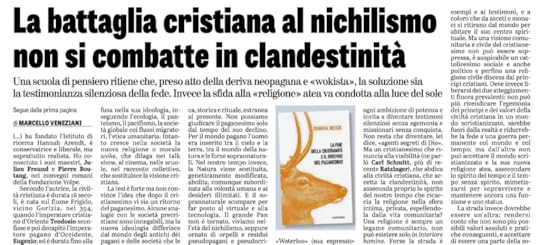

Le Verità 27 novembre 2022

Le Verità 27 novembre 2022 Il libro

Il libro

Il futuro dell’Occidente è pagano. Siamo in un declino da spossatezza, barbarie e cancel culture. Sedici secoli di cristianesimo stanno per finire e oggi siamo testimoni di un’inversione normativa e filosofica che inaugura una nuova era; un’era che non sarà atea o nichilista, come molti credono, ma pagana. La cristianità ha esaurito il suo tempo lasciando spazio a nuove religioni, ad un politeismo che venera gli alberi, la terra, le balene. La transizione è brutale, difficile da accettare per i difensori di un’epoca in via di estinzione. Dovremmo rimpiangere i tempi passati quando il divorzio era proibito come così l’istruzione superiore delle ragazze? Dobbiamo vivere nella speranza che la cristianità risorga dalle sue ceneri affermando la sua forza morale? Chi vive in questa malinconica nostalgia è già stato cancellato da un mondo che, nel bene o nel male, ormai è cambiato radicalmente. Il grande Pan è tornato. Il cristianesimo deve inventarsi un altro modo per sopravvivere. Quello del semplice testimone. Dell’agente segreto di Dio.

Ma deve essere la Chiesa a cambiare o chi ha deciso di credere? Se si studia la storia della Chiesa, di tutte le chiese e le religioni, si capisce come sia le une che le altre hanno sempre operato adattandosi ai tempi.

A questi tempi si sono dovuti adattare i fedeli e così si va avanti da sempre. La fede nel tempo costruisce sia le chiese che le religioni e la ruota continua a girare aiutando gli uomini a trovare un punto di riferimento e di aiuto nella fatica quotidiana del vivere.

Prendiamo il caso dell’arrivo di questo nemico oscuro ed invisibile chiamato Covid 19. In pochi mesi ha cambiato il nostro modo non solo di vivere ma anche di pregare.

Che dire poi delle guerre che sembrano continuare ad essere l’unico modo per gli esseri umani di risolvere i loro problemi. Si getta anche la religione nello scontro armato di potere e nelle dispute politiche e economiche.

Lo scoppio della guerra in Ucraina dimostra in maniera se pur mal celata, ma abbastanza evidente e poco discussa, anche questo punto quanto mai dolente. Vane ed inascoltate continuano ad essere le parole, gli inviti e le preghiere delle Chiese coinvolte.

Eppure “la Chiesa deve cambiare”, continua a dirsi. Continuano a dirlo in tanti, sia atei che credenti, cristiani, cattolici, ortodossi e musulmani. Ma le guerre continuano implacabili.

Nel fragore delle armi, tra le migliaia di vittime innocenti, non fa proprio nessun rumore il tentativo di una testimonianza silenziosa della fede di cui parla questo libro da poco pubblicato.

Ne ha scritto da par suo Marcello Veneziani in una recensione apparsa sul quotidiano “La Verità” di cui vedete la schermata qui in apertura di questo post, seguito dalla copertina del libro e dalla presentazione dell’editore Cantagalli.

L’articolo non fa sconti tanto a chi ha scritto il libro nè a chi, da semplice lettore, lo legge in veste di credente o meno. Nel titolo e nel sottotitolo si può capire quali sono le intenzioni dell’autrice Chantal Delsol, autorevole esponente culturale francese di matrice liberal-conservatrice.

Riassumono bene il senso dell’attacco ai valori che sia il quotidiano che il recensore danno al problema della religione nel mondo contemporaneo.

Il pensiero conclusivo con il quale Veneziani critica quelle posizioni espresse nel libro dalla Chantal lo condivido in pieno. Ecco cosa dice dopo di avere esaminato le posizioni della Chantal:

La strada invece dovrebbe essere un’altra: rendersi conto che non sono più possibili valori assoluti e pratiche conseguenti, e accettare di essere una parte della società e non il tutto; opporre i propri principi e valori a quelli dominanti, esporli fieramente e civilmente, senza guerre di verità, ordalie o giudizi divini. E passare dalla presunzione di detenere il monopolio della verità alla convinzione che la verità esiste (contro tutti i relativismi) ma è più grande di noi; sicché noi siamo dentro la verità, ma la verità non è in nostro possesso, ne siamo alla ricerca, possiamo coglierne solo un lato. E’ la poligonia del vero, come diceva il sacerdote e filosofo Vincenzo Gioberti; ossia la verità ha più lati e noi possiamo conoscerne qualcuno. Ma la verità intera attiene solo a Dio.

Piuttosto che accettare il passaggio alla clandestinità, come auspica Chantal Delsol (ma è quello che già accade in Francia), per un cristiano si tratta di accettare la sfida con fermezza, alla luce del sole, ma rispettando chi non si riconosce nei suoi principi: ciò non toglie nulla a Dio, ma toglie qualcosa alla potenza dell’uomo che pretende di parlare in Suo nome. Ma l’antagonista funesto della religione non è il paganesimo; è la fede nell’Io, è il dominio del Nulla.

Marcello Veneziani (Qui al link il testo integrale della recensione)

[image error]November 27, 2022

L’aforisma è un’ambizione …

“La Lettura” 27 novembre 2022

“La Lettura” 27 novembre 2022Mordace e impertinente, simpatica come l’orticaria ma irresistibile nelle sue fulminanti osservazioni sul mondo e i suoi sgradevoli abitanti, la bambina filosofica piace proprio perché non vuole piacere… e il suo obiettivo è raggiungere vette inarrivabili di impopolarità. Il personaggio più amato di Vanna Vinci, il suo pestifero e riflessivo alter ego, torna a far sogghignare con un libro di vignette inedite, da sfogliare con divertita perfidia per sentirsi meno soli nell’odio contro tutto e tutti. Detesti gli eventi mondani? Il tuo sport preferito è l’insolenza acrobatica? È possibile peggiorare ulteriormente le cose, se sai come farlo! Torna con nuove diseducative perle la più acuta e irriverente life coach.

“La Lettura” è il settimanale del “Corriere della Sera” dedicato ai libri così come si manifestano nel dibattito delle idee, nei nuovi linguaggi, nell’arte, nelle inchieste e nelle varie forme di racconto. Questa settimana mi ha colpito la rubrica dedicata ai “Percorsi”, ospite l’autrice di un libro intitolato “La bambina filosofica. Come rendersi impopolari” appena uscito per Feltrinelli Comics. Leggete la presentazione del libro qui sopra.

Una sequenza allucinante di vignette-aforismi, quanto mai feroci, abitate dal malumore delle protagonista che si chiama Vanna Vinci. Si presenta proprio con un pensiero che è un ottimo biglietto da visita: “Non potrei mai essere una cannibale … sono intollerante all’uomo”.

Poichè con il passare degli anni, chi scrive, da figlio di un tipografo post-gutemberghiano, nonchè linguista bibliomane ormai dinosauro, sono diventato un amante degli aforismi, vera filosofia di sintesi della vita.

Non potevo lasciarmi sfuggire questa ghiotta occasione per godermi la lettura di queste due pagine della rivista nella quale, in una sorta di spin-off del suo nuovo libro, sia l’autrice che la redazione presentano questo libro. Senza dubbio lo leggerò e ne godrò aforisticamente il contenuto.

Non conoscevo Vanna Vinci, mi sono avventurato in rete e sono entrato nel suo sito. Adesso so chi è. Una vera e propria scoperta. Se la volete corta, media o interminabile, la sua biografia non solo “vince” e “convince”, ma diventa memorabile nel suo estro creativo.

Ho fotografato la sua storia in tavola e spero che chi la legge saprà gustare i suoi strepitosi aforismi. Eccone alcuni:

Il problema non è quello che gli altri pensano di me … ma piuttosto quello che io penso di loro.

Se voglio fare colpo su qualcuno, lo invito a vedere la mia collezione di fallimenti.

Ogni tanto provo a fingermi normale per vedere se qualcuno ci casca.

Rivendico il diritto di contraddirmi e anche a ragione.

Non amo le perifrasi … preferisco le parolacce.

Ho scoperto che esistono figure retoriche umane.

Mi piace il torbido, ne consumo un bicchiere a pasto.

Se esco mi trucco da essere umano.

Dopo una chiacchierata preferisco disinfettarmi il cervello.

Appena posso semino un pò di semini di panico e aspetto che le piantine diano i frutti.

Soffro di diarrea psichica.

Ogni mattina mi faccio una nuotata nelle paranoie … poi faccio la doccia.

In fondo, a destra della schermata, l’aforisma finale che giustifica il titolo: “Sono grave?”. E’ la domanda che mi/vi rivolgo anch’io? Sono grave a fare letture e scoperte intelligenti di questo tipo? Io sono convinto di si. La vita è tutto un aforisma.

La radice della parola è la stessa di “orizzonte”. Il verbo greco “horizo” significa “delimitare”. Orizzonte è in origine il cerchio che si apre allo sguardo. Francesco da Buti, commentatore trecentesco di Dante, ne fece una definizione precisa: “L’orizzonte è circulo terminativo de la nostra vista”. Non meno preciso è il Tasso nel “Mondo creato”: “Quel che terminò l’umana vista / ne i tenebrosi e lucidi confini / orizonte fu detto”.

Gli aforismi hanno un “fine filosofico o teologico” e “più nascosto”. I migliori aforismi ammettono un’infinità di interpretazioni, un’inesauribilità ermeneutica”. Quindi, ciò che viene detto “richiede interpretazione” che deve essere compresa secondo precise linee tenendo presente che l’aforisma offre la massima condensazione e promette un infinito di significato.

Ma quanto più breve è l’aforisma, tanto più tempo ci si impiega a capirlo. Quelli di Vanna Vinci aiutano a vivere in leggerezza e realismo. Sono “vincenti”.[image error]

November 25, 2022

Il mondo della “chip-pillola”

Mi fotografo e posto sul Web. Il romanzo me lo scrivo e me lo pubblico. Non leggo niente ma scrivo di tutto.

Mi fotografo e posto sul Web. Il romanzo me lo scrivo e me lo pubblico. Non leggo niente ma scrivo di tutto.Twitto su ogni cosa che vedo

Continua il conflitto linguistico comunicativo tra autarchia e gerarchia digitale che vede realizzarsi sulla scena di questo mondo sempre più in preda ad una specie di nuova Babele. Ogni tempo ha il suo demone da esorcizzare. Chi ha un po’ di anni dovrebbe essere in grado di ricostruire la spirale delle trasformazioni che gli uomini continuano a creare intorno alla loro esistenza nel tentativo di capire da dove vengono e dove vanno.

Lo faccio anch’io mentre continuo il viaggio su questa terra sempre più “incognita”, cercando di comprendere quello che penso, organizzare quello che faccio e condividerlo con gli altri. Se ci sono “altri”. Se non ci sono, non importa. Condivido con l’alter ego di me stesso. Comunicare ed intendersi, resta sempre un problema.

Come non ricordare che dalla comunicazione rupestre ai moderni media digitali di strada ne abbiamo fatta tanta. La spirale non si è mai interrotta, nè sembra prossima a fermarsi, anche se la temuta apocalisse babelica appare sempre più vicina.

Ricordo, nei giorni della mia infanzia, l’arrivo dei comics, le strisce, i famosi, famigerati fumetti. Li collezionavo, leggendoli avidamente, al posto dei canonici, per me incomprensibili, allora, libri scolastici. Per questa ragione a scuola ero un fallimento. “Sempre con quei fumetti tra le mani, mai un libro!”, proprio la stessa frase che sentiamo oggi. Cambia solo l’oggetto, che oggi viene chiamato “tavoletta”: il cellulare.

Ma prima di questo nuovo arrivo saremmo tutti dovuti passare a trascorrere il tempo davanti ad uno specchio parlante, la TV, il nuovo corruttore delle anime tanto infantili quanto adulte. Se ci si comportava bene, se avevamo terminati i compiti, si poteva accendere la Tv (al pomeriggio) e guardare Rin Tin Tin, il cane lupo capace delle più straordinarie imprese. Non era la trasmissione l’oggetto da evitare per non farsi corrompere l’anima, ma la televisione in quanto tale.

Passa il tempo e la nostra società, tanto attenta soltanto in maniera retorica a non traviare i suoi figli, si inventa altri demoni da esorcizzare. Oggi, la creatura maligna è Lui. Chiamatelo come vi pare: telefonino, cellulare, smartphone. Un oggetto che se una persona, soprattutto se è un ragazzino, lo guarda sempre tutto il giorno, è destinato a rimbambirsi.

Ne vediamo tanti in giro. Ma è il telefonino a rimbambire o è chi lo ha sempre tra le mani ad essere già un rimbambito? Non serve fare i moralisti, ci sono persone stupide e intelligenti. Ovviamente siamo tutti diversi, e a generare paura e inutili proibizioni è il fatto che su questa Terra ci siano differenze fondamentali, che è l’essenza stessa della vita. La cosa ovvia diventa allora un mistero. Ovvio che una persona stupida usa il telefonino in modo stupido e, purtroppo, diventa ancora più stupida.

Perché, è vero che il telefonino tenuto instancabilmente sotto il naso priva di una realtà più complessa che non si trova nella virtualità, ma se una persona usa il telefonino come uno strumento utile per comunicare, conoscere, lavorare, relazionarsi con un mondo diversamente inaccessibile, questo diventa un oggetto meraviglioso, capace anche di risolvere problemi all’ultimo minuto.

Ho sempre avuto un interesse particolare per il tema della comunicazione sin da quando, ancor giovane, nella tipografia gutenberghiana paterna mettevo in riga le lettere di piombo per formare la pagina che andava in stampa. A distanza di oltre mezzo secolo s’è verificata una rivoluzione ben più grande di quella operata da Gutenberg, ancora in atto e dalle prospettive imprevedibili. Ma ecco come si manifestano i cinque tempi/atti/modi che vedono il mondo moderno realizzarsi nelle nostre tasche per mezzo di quel piccolo aggeggio che è Lui, il nostro cervello aggiunto.

Primo tempo

Primo tempoIl telefono nacque come strumento per parlare con chi sta lontano. Chi non ricorda il vecchio telefono di casa, quella rotellina girevole con i numeri e le lettere? Il vecchio centralino nella grande sala dove le telefoniste inserivano il connettore con il filo nel buco del centralino e aprivano la connessione.

Le cabine con l’apparecchio che funzionava a gettoni, poi sostituiti dalle monete. Mica secoli orsono. Soltanto poche decine di anni fa. In trenta, quaranta anni, i fili con i pali che trasportavano le parole, le cabine che li contenevano, sono scomparsi. Come scomparsi sono anche i gettoni con le sorelle schede. Provate a uscire di casa senza il vostro cellulare, salire in macchina e in autostrada finire in un incidente e non avere con voi quel piccolo rettangolo di plastica, ferro o che so io, di cui è fatto il vostro cellulare.

Vi sentirete perduti in un’altra dimensione, all’indietro di un secolo, disarmati ed impotenti. I giovani di oggi non sanno nulla di questi reperti di archeologia comunicativa. Con il loto telefonino non ci parlano soltanto. Ci giocano, fotografano, interagiscono, inviano e ricevono messaggi, ovunque si trovano, a tutte le ore del giorno. Ma c’è di più ancora.

Tutto quello che fanno o dicono e fotografano con l’aggeggio tra le mani possono trasferirlo altrove, anche oltremare, in tempo reale, farlo conoscere al mondo, senza barriere e ostacoli. Esempi di questo tipo di comunicazione sono sotto gli occhi tutti, notizie su tutti i giornali e TV. Tutto è non solo fotografabile, registrabile e trasmettibile. Il passo successivo e’ facilmente immaginabile. Mi scrivo il romanzo della vita, la mia e me lo pubblico.

Secondo tempo

Secondo tempoTra i tanti libri che mi ritrovo ad avere, accumulati negli anni, ( io, figlio di un tipografo post-gutenberghiano, è bene che chi mi legge lo tenga a mente) ce n’è uno che, guarda caso, si intitola “Farsi un libro”. Pubblicato nel 1990, a distanza di tanto tempo, quando la Rete non aveva ancora mostrato tutta la sua potenzialità, gli autori scrivevano: “Nella società di oggi, caratterizzata dalla moltiplicazione infinita dei mass media con le loro altrettanto infinite possibilità di trasmissione sonora e visiva dei messaggi, farsi o fare un libro, e’ un’operazione che ancora affascina”.

Eravamo alla vigilia della nuova rivoluzione editoriale che sarà chiamata “desktop publishing” (pubblicazione a tavolino), presto diventata poi “print on demand” (stampa a richiesta). La voglia di liberarsi degli editori, stampatori, pubblicitari e tutto quanto ha sempre ruotato intorno al mondo della carta stampata, il desiderio di fare da sé, esprimendosi liberamente senza vincoli o filtri. Ricordate le lettere che tutti hanno scritto e ancora scrivono ai giornali i lettori di tutto il mondo? Per protestare, comunicare, informare, criticare, per mettersi in mostra, per velleità. Chi non lo fatto almeno una volta nella vita?

Ancora oggi giornali e riviste ospitano questi messaggi, ma sono comunicazioni minime, se si pensa ai milioni e milioni di messaggi che di minuto in minuto vengono immessi in Rete in forma digitale. Un fiume, un torrente, cascate che seminano desideri, proposte, idee e speranze umane in tutte le lingue, indirizzandole in innumerevoli fiumi in ogni direzione. Ma anche fulmini di guerra, violenze morali, miserie umane antiche e nuove, alle quali l’uomo non riuscirà mai a sfuggire.

Voglia di narrare, raccontare, lasciare una traccia, sentirsi vivi e presenti in un mondo che, nonostante tutto questo turbine comunicativo, non ti conosce e non ti riconosce per quello che sei , che pensi e che fai. E allora decidi di scrivere, per sapere esattamente quello che pensi di te e degli altri, nel mondo che ti ignora, eppure che hai in tasca, nel tuo cellulare.

Mi scrivo i pensieri, fermo la memoria non più sulla carta, ma sullo schermo del PC, in “bits e bytes”. Poi mi stamperò il tutto, se è il caso, sui fogli del tempo, distribuendoli a chi avrà voglia di leggermi. La voglia di leggere, appunto. Ma chi ce l’ha più questo desiderio?

Terzo tempo

Terzo tempoNon leggo niente, ma scrivo di tutto. Preso come sono dalla frenesia di essere presente ovunque in Rete. Mi trovo a scrivere di tutto senza leggere nulla di quello che scrivono gli altri. Siamo inondati di libri ogni giorno, non solo e non più cartacei, ma digitali. In tutti i formati, in tutte le lingue, in tutte le versioni. Sull’iPad non si contano più ormai gli ebook scaricati gratis o per pochi centesimi.

Almeno quando li compravi cartacei non sapevi più dove metterli, l’uno sull’altro, accatastati sugli scaffali, muro contro muro. Li perdevi di vista, ma poi all’improvviso te li ritrovavi davanti pronti a farsi leggere, tu non li avevi mai aperti e li avevi presto dimenticati.

Ora con questi invisibili ebook te li devi andare ad “aprire” al tocco delle dita nella cartella che li contiene, altrimenti non ti si pareranno mai davanti come i loro compagni cartacei, chiedendoti di leggerli. Ricominci a leggerli, seguendo la traccia del segnalibro che hai lasciato l ‘ultima volta che hai “aperto” il libro.

Cerchi di riprendere il filo della narrazione, ma non riesci a concentrarti, spinto come sei a “uscire”, per vedere se é arrivato qualche messaggio, una mail, una risposta su FB, sul forum. L’attenzione viene tradita, la memoria interrotta, la mente distratta.

Mi illudo di leggere tutto, ma in effetti non leggo nulla e sono spinto a scrivere su qualsiasi argomento mi scorre davanti sulla bacheca del forum, del social, per rispondere a quello che qualcuno ha scritto ma che io non ho mai letto. Seguo solo il mio istinto, quello che credo di sapere sull’argomento, pur non avendone mai capito nulla.

Si, qualcosa che ho sentito in treno, al bar a al cinema. Il titolo di quel libro o di quell’articolo sul giornale. Non altro, eppure mi metto scrivere e rispondo senza sapere bene quello che dico. Una battuta, un colpo di spirito, una licenza linguistica, una foto, un video pescato all’occorrenza. Quanto basta per fare colpo. Affermare la mia presenza. Il vuoto presente in scena.

Quarto tempo

Quarto tempoTwitto su ogni cosa che vedo. Tutti conoscono ormai la parola. Uno spazio virtuale tra blog, mail e SMS, applicazioni chiamate app, il tutto definito generalmente microblogging. Si tratta di una bacheca virtuale dove chiunque può lasciare un messaggio di pochi caratteri, che tutti possono vedere, tramite computer o telefonino.

Una ricetta semplice: messaggi istantanei multidirezionali, un diario aperto che si costituisce di nota in nota, come una telecronaca; l’apoteosi del comunicare tanto per comunicare. Gli usi che se ne fanno sono i più svariati, come si può ben capire. Trovi i politici e i letterati, gli ignoranti e gli intellettuali, Cristo e l’Anticristo, l’Essere e il Non-Essere, di tutto e di più. Strumento di servizio e di lavoro, fonte di informazione clandestina, oppure anche infernale messaggeria indifferenziata nella quale è facile annegare.

Gli stessi inventori non sanno dove andrà a parare lo strumento. Si tratta chiaramente di un nuovo modo di comunicare, che proprio per la sua caratteristica riesce ad inserirsi tra gli interstizi lasciati liberi da altri canali. Alle battute, inclusi gli spazi, si possono agganciare tutti i collegamenti possibili, sia video che audio e grafici, creando un infinito universo comunicativo in perenne divenire.

Non solo persone, ma anche fatti, eventi ed argomenti visti nel loro accadimento, segnalati prima che gli stessi vedano luce e diventino fatti reali e concreti. E’ possibile creare la realtà, modularla, alterarla e anche violentarla. Il mezzo diventa così il messaggio, come aveva già detto McLuhan oltre cinquanta anni fa. Tutto a scapito del contenuto e del senso.

Resta soltanto un gran rumore continuo nel cyberspazio sconfinato. Ognuno sente il bisogno di twittare, postare, scaricare ciò che vede, pensa, sente, fa. Lo dice a se stesso per il semplice sfizio di vedere le sue parole materializzarsi sullo schermo, lanciate non sa bene verso quale direzione, lette non sa bene da chi, se fanno senso oppure no.

Più famosa é la persona che “cinguetta”, più seguaci avrà, più i messaggi avranno risonanza. La persona così diventa il personaggio che interpreta il suo ruolo, nel bene e nel male. Nasce una nuova idendità: l’influencer. Milioni di seguaci per indicare colui che, avendo un ampio seguito di pubblico, è in grado di raggiungere con i suoi messaggi un numero potenzialmente alto di individui, creando così i presupposti per una propagazione su larga scala dei messaggi medesimi attraverso il passaparola.

Si tratta solitamente di individui che posseggono un grado di conoscenza elevato relativamente ad alcuni prodotti o un certo pensiero, che comunque li utilizzano abitualmente, tanto che le loro opinioni arrivano a influenzare quelle di altri consumatori orientandone le scelte. Il numero ha la sua importanza. Non so quanto peso e significato abbiano questi numeri, in un universo come quello digitale, dove ogni cosa resta estranea alla dimensione del reale.

Non sono numeri veri, come possono essere ad esempio il numero degli abitanti in Cina. Questi sono solo numeri ottenuti per mezzo di algoritmi, cifre che si rincorrono e che fanno felici soltanto chi li usa e li manipola a scapito del senso. Solo chi non ama e non capisce il senso delle cose vere della vita può andare dietro ad un algoritmo, un sondaggio o ad un tweet.

C’è il rischio che alla gente piaccia sempre di più essere vissuti piuttosto che vivere la propria vita. Dipendere da un algoritmo, essere influenzati da un tweet, convinti da un video o da un sondaggio, piuttosto che dal proprio cervello. E’ vero che spesso, purtroppo, non ce l’hanno e aspettano che glielo dia una app sullo smartphone.

Qualche anno fa scrissi una lettera al Corriere della Sera. La potete ritrovare qui al link sul giornale, ve la ripropongo e mi aiuta ad immaginare il “quinto tempo” di questo viaggio nel “mondo nuovo”:

Sono entrato da poco nel quinto ventennio. Ho imparato a leggere e scrivere sul compositore della piccola tipografia di mio padre, mettendo insieme i caratteri mobili sul compositore. Lui era del 1906 — ha sempre letto il Corriere della Sera — , aveva 96 anni quando se ne andò, dopo avere assistito con dolore alla fine della piccola tipografia di famiglia che aveva ereditato da suo padre in un piccolo paese del Sud. Io continuo a leggervi, sia in cartaceo che in digitale. Nella sua piccola biblioteca conobbi il Nuovo Mondo che stava per arrivare, leggendo i libri di Aldous Huxley e George Orwell. Il «1984» è passato da un pezzo, e sembra archeologia culturale. Il prossimo anno sarà caratterizzato da una coppia di «ventenni»: 2020. Ho letto che la buona informazione tra carta e digitale sopravviverà. Lo spero anche io. Mi auguro di non trovare all’edicola nel prossimo ventennio il giornale in una «chip-pillola».

Aspetto con ansia e grande curiosità la nascita del “mondo nuovo”, quello della chip- pillola …

[image error]November 20, 2022

Il “merito” non merita parole … per 12 mila euro al mese …

affaritaliani.it

affaritaliani.it

L’articolo che segue è stato scritto una ventina di anni fa dal Cardinale Gianfranco Ravasi. Merita, è (il caso di dire!) di essere ri-pubblicato in questa occasione di cui parla la notizia qui sopra. Badate bene, io non ce l’ho affatto con l’interessato, lui è stato in gamba, davvero, bisogna riconoscerlo. L’ “essere in gamba”, però, non significa meritarsi qualcosa. Almeno nella maniera in cui la interpreta il Cardinale, nè tanto meno il poeta inglese S. T. Coleridge da lui citato con quella poesia. La ricordo bene quell’ode, faceva parte del programma di primo anno dei miei studi della lingua inglese. L’ho poi tante volte proposta ai miei studenti nel corso degli anni, ricordando spesso cosa dice il Siracide (10,28) in proposito: “Figlio, con modestia pensa al tuo onore e fatti valere secondo il tuo merito”. Merito e onore camminano insieme, quindi, si identificano, distinguendosi. Ieri, come oggi, come sempre, mai sarà possibile una cosa del genere. Oggi ne abbiamo, ancora una volta, la prova.

Sembra una storia del regno degli spiriti quando un uomo ottiene ciò che merita e merita ciò che ottiene. (Samuel T. Coleridge)

In questi ultimi anni, reagendo a un eccesso antitetico, ci si è riempiti la bocca della parola «merito», auspicando nella scuola e nella società la pratica di un’autentica «meritocrazia», A essere sinceri, non si può dire che il valore, la virtù o la competenza siano più premiati di prima. Resta, allora, intatta in tutto il suo valore la frase sopra citata, desunta dall’Ode alla malinconia (o «scoraggiamento», in inglese dejection) dello scrittore inglese Samuel T. Coleridge. Quante volte, infatti, viene spontaneo chiedersi davanti a certe carriere folgoranti e sfolgoranti: ma quali meriti, quali benemerenze o qualità ha mai questo signore baciato dal successo?

Per trovare giustizia in questo campo bisognerebbe proprio sperare in un «regno degli spiriti», come dice il poeta, cioè in un mondo ideale. È per questo che una delle regole importanti dell’ascesi (ma anche della nobiltà d’animo) è continuare a compiere il bene con rigore e dignità personale, nonostante l’assenza di gratificazione e di ricompensa, affidando solo a Dio che «vede cuore e reni» (come dice la Bibbia) il giudizio e il premio. Impudenza e arroganza sono, comunque, da denunciare, pur con la consapevolezza che non cambierà il modo di giudicare del mondo, come già amaramente annotava nel Seicento La Rochefoucauld: «Il mondo rende più spesso onore al falso merito di quanto non sia ingiusto col merito vero». E, allora, con costanza andiamo avanti lo stesso a praticare l’onestà, confidando in quell’arduo detto che dichiara essere la virtù premio a se stessa.

Testo tratto da: G. Ravasi, Breviario laico, Mondadori, 2005[image error]

November 19, 2022

Possiamo dirci ancora Cristiani?

Il Libro

Il Libro

Sono settanta gli anni che ci separano dalla morte di Benedetto Croce (20 novembre 1952). Continua il suo nome a dirci qualcosa? A pronunciarlo si ha in mente il pensiero di qualcosa di nobile e di antico, se non vecchio e stantio, per noi meridionali e napoletani in special modo.

Non credo che le nuove generazioni digitali lo abbiano mai sentito nominare. Confesso che nemmeno io conosco molto del suo pensiero e dei suoi libri. Non l’ho studiato a scuola, credo di avere solo qualche estratto cartaceo delle sue opere. Ma mi sono rifatto con il digitale.

Devo confessare che ho un ricordo “personale” del filosofo, molto particolare, legato alla memoria di mio Padre, appassionato lettore di un quotidiano liberale napoletano che Benedetto Croce fondò a Napoli. Si chiamava “Il Giornale”.

Non ha nessun contatto con l’attuale quotidiano milanese, fondato da Indro Montanelli col nome iniziale di “Giornale Nuovo”, poi diventato soltanto giornale. Ne fu direttore Carlo Zaghi, storico, studioso e giornalista di origini padane.

La sua attività giornalistica resta legata alla direzione del quotidiano napoletano “Il Giornale”, fondato nel luglio del 1944 per volontà di Croce e che rimase per alcuni anni, fino al ritorno nelle edicole de “Il Mattino” nel 1950, il più prestigioso quotidiano della città.

In competizione con il giornale comunista “La Voce”, “Il Giornale” di Carlo Zaghi si manteneva su correnti di sinistra liberale, ma non pochi lo giudicarono di tendenza ‘fascista’. La parola, a quel tempo, era ancora “calda” ed opportuna.

Per difendere l’onorabilità della testata da quell’accusa infamante, Zaghi finì per sfidare in duello il direttore de “La Voce” ferendolo non gravemente. Nel 1957, “Il Giornale” chiuse la propria attività non potendo più competere con i tradizionali quotidiani napoletani quali “Il Mattino” e Il “Roma”.

“Il Giornale” fu un quotidiano liberale, legato al libero mercato del primo dopoguerra, con riferimenti di pensiero all’idealismo tedesco e non all’empirismo anglosassone.

Questo l’ho capito soltanto oggi, non quando mio padre lo leggeva di prima mattina, dando inizio alle sue lunghe giornate di lavoro nella tipografia di famiglia.

Il mitico giornalaio sarnese “Giritiello”, con sua moglie “Angela”, glielo facevano trovare fresco di inchiostro appena varcava quel fatidico portone in via Fabricatore 14, a Sarno, dove abitavamo, e in strada c’era il bancone con i giornali.

Capivo, allora, ben poco di crociani e anticrociani, liberali e monarchici, comunisti e fascisti, capitalismo e comunismo. Solo con il tempo ho poi saputo di questo importante saggio che Benedetto Croce scrisse nel 1942, “Perché non possiamo non dirci cristiani”.

Ho capito che nacque dalla preoccupazione, avvertita dal filosofo abruzzese-napoletano che negli anni della Seconda Guerra Mondiale si stesse giocando la sorte ultima della civiltà occidentale.

Croce volle contrapporre il Dio cristiano, che è il Dio dell’amore, al dio germanico che è il dio della distruzione, la figura di Cristo a quella di Wotan. Non so dire se lo fece in maniera razionale e consapevole.

Ho letto oggi il saggio e posso dire che il cristianesimo di Croce è inteso come elemento della civiltà occidentale contrapposto alla distruzione di questa stessa civiltà, attaccata oggi da più parti e in maniera drammaticamente diversa su più fronti.

Alla luce della situazione in cui ci ritroviamo, a distanza di settanta anni, è bene porre alla fine della frase che descrive il pensiero dell’essere cristiani un punto interrogativo?

Una domanda diretta non soltanto a noi Italiani, ma anche a tutti gli Europei, se non all’intera umanità: Possiamo ancora dirci Cristiani?

Il Libro

[image error]

Il Libro

[image error]

Elogio del silenzio …

Il silenzio è una virtù quando si fa stile di vita che consente di evitare le parole inutili. Il silenzio non è, solo, la qualità di una persona introversa, ma anche il comportamento di una persona ben inserita, ricca dentro, senza vuoti interni che rintronano e tediano il prossimo. Le chiacchiere incontrastate aumentano lo smarrimento e l’incomunicabilità.

Il silenzio è merce rara, sconveniente, perché l’uomo moderno vive, preferibilmente, in mezzo al frastuono, in un ambiente dominato dall’esposizione mediatica che ragiona in termini di gradimento anche nelle relazioni interpersonali. Siamo condannati a vivere in un mondo fracassone. Attestati alla superficie delle cose, non ci decidiamo ad abbandonare il terreno dell’inutile.

Le parole ingannano, costituendo un diaframma opaco, insuperabile; hanno preso il sopravvento, hanno catturato tutta l’attenzione, diventando superflue. La loro abbondanza esagerata diventa controproducente, guasta, deforma e ne corrompe la qualità. Ogni eccesso di parole è negativo, ne fa perdere la credibilità, ne spegne la forza e l’efficacia. Le parole, ormai, sono stanche, sfibrate, suoni flebili, tanto più deboli quanto più rumorosi e insignificanti.

Il Silenzio non è disprezzo della parola ma rifiuto della parola anonima, irresponsabile, impersonale, superficiale, meccanica. Il silenzio dice amore per la parola originaria, viva, feconda, nuova, sorprendente. Il silenzio è la virtù che dà rilievo alla parola, il luogo in cui essa viene generata. Il silenzio e la parola sono parti inseparabili di una vera comunicazione. All’interno del dialogo il fatto di tacere è altrettanto significativo quanto quello di parlare.

Come il silenzio si oppone al mutismo, così la parola si oppone a tutte le forme di eccesso che impediscono il dialogo.

“La comunicazione è autentica quando nasce dal silenzio e sa rispettare il silenzio, il mistero inesprimibile che ci costituisce”. (P.H. Kolvenbach)

Senza silenzio non c’è ascolto, e senza ascolto non c’è dialogo ma una serie di monologhi che rendono impossibili i rapporti interpersonali.

Durante i talk show televisivi o le tribune politiche, incontriamo solo chiasso e confusione. Nello svolgersi del dibattito i partecipanti si ritrovano a parlare tutti insieme, magari anche alzando la voce per sovrastare gli altri, trasformando il dialogo in un rumore irritante, che spinge a cambiare canale, che costringe il presentatore a zittire tutti per evitare un crollo dell’audience.

Nel dialogo è necessario il silenzio, un silenzio attivo, in cui entrano in gioco l’udito per ascoltare e capire e la vista per dare attenzione, senza pensare a quello che si vuol dire dopo. Nelle discussioni tutti invocano il diritto ad avere l’ultima parola o parolaccia. Nessuno mai rivendica il diritto ad avere l’ultimo silenzio. Romano Guardini ha scritto:

“Chi non sa tacere fa della propria vita ciò che farebbe uno che pretendesse solo espirare e non inspirare”.

Pensiamo al dialogo come a una alternanza tra ascolto e parola, funzioni vitali per intessere rapporti interpersonali arricchenti e significativi. La capacità di ascolto è la caratteristica di un buon comunicatore perché gli consente di capire meglio l’interlocutore, di interpretare quanto sta accadendo, di mettere insieme i dati che deve avere prima di attivare la comunicazione.

Oggi molti sentono la necessità di riempire le rare pause silenziose della giornata soffocandole con la musica, la televisione accesa, il chattare compulsivo, gli auricolari, perché il silenzio fa paura, obbliga a fare conti inquietanti con sé stessi.

“Non siamo capaci di stare in silenzio e quindi di sentirci vuoti, deboli, alla ricerca di qualcosa che non viene da noi stessi” (Giorgio Basadonna).

“… Uno, più fa chiasso, più vuol dire che ha vuoto dentro»”. (David Maria Turoldo)

Nella pedagogia di Maria Montessori il silenzio è una chiave decisiva della vita. Speriamo che il silenzio non diventi leggenda, che il rumore non distragga l’umanità dall’essenza della Vita, dalla contemplazione e dalla meditazione.

“Il silenzio è il linguaggio dello spirito”. (proverbio cinese).

Umberto Pietro Benini (Zafferano/La Caverna)

Silentium!

Taci, nasconditi ed occulta

i propri sogni e sentimenti;

che nel profondo dell’anima tua

sorgano e volgano a tramonto

silenti, come nella notte

gli astri: contemplali tu e taci.

Può palesarsi il cuore mai?

Un altro potrà mai capirti?

Intenderà di che tu vivi?

Pensiero espresso è già menzogna.

Torba diviene la sommossa

Fonte: tu ad essa bevi e taci.

Sappi in te stesso vivere soltanto.

Dentro te celi tutto un mondo

d’incanti, magici pensieri,

quali il fragore esterno introna,

quali il diurno raggio sperde:

ascolta il loro canto e taci!…

Fedor Ivanovic Tjutcev (1803–1873)

(trad. di T. Landolfi)[image error]

November 16, 2022

“Strisce di saggezza”, di Bibliomania e di Vanità

Le “strisce di saggezza” di Gaston Piger

Le “strisce di saggezza” di Gaston PigerLa bibliomania è un’antica patologia che qualcuno ha definito, in un libro di successo A Gentle Madness, una “gentile follia”. Tanto antica, quanto più moderna, sublimata dall’Informazione Tecnologica, figlia legittima di Gutenberg. Nelle sue vene scorre di continuo un inarrestabile fiume di informazioni le quali aspirano a diventare conoscenza.

Non sempre questo avviene, tutto continua a scorrere rimanendo in superficie, le acque sono sempre torbide ed agitate, spesso inquinate. L’informazione fa sempre più fatica a diventare conoscenza e la sapienza è destinata a restare purtroppo stupidità. Del resto i rischi li aveva già segnalati Qoelet qualche millennio fa, quando nel suo epilogo disse:

Oltre a essere saggio, Qoèlet insegnò anche la scienza al popolo; ascoltò, indagò e compose un gran numero di massime. Qoèlet cercò di trovare pregevoli detti e scrisse con esattezza parole di verità. Le parole dei saggi sono come pungoli; come chiodi piantati, le raccolte di autori: esse sono date da un solo pastore. Quanto a ciò che è in più di questo, figlio mio, bada bene: i libri si moltiplicano senza fine ma il molto studio affatica il corpo.

Tralasciando il monito finale nel quale invocava l’intervento divino, l’ammonimento di Qoelet continua ad avere un valore decisivo per capire come vanno le cose del mondo ed in quello dell’editoria in particolare. Nel nostro Paese è stato accertato che nel 2019 sono stati pubblicati in media 230 libri al giorno, una cifra considerevole.

E’ diventata una moda corrente partecipare a talk show e programmi televisivi nei quali ogni partecipante coglie l’occasione per fare pubblicità al suo ultimo libro. Si spera che lo spettatore tv, l’indomani, si affretti ad andare in libreria a comprare il libro, oppure che faccia il suo ordine online ad Amazon per averlo a casa il giorno seguente. Non si sa, poi, se lo leggerà.

Non è da meno la stampa. Tutti i giornali settimanali e quotidiani pubblicano recensioni, scrivono articoli nei quali si citano libri per i dovuti approfondimenti. Cosa buona e giusta, potremmo dire: ecco come l’informazione diventa conoscenza. Ma non sempre accade, anche se i tentativi non mancano e anche in buona fede.

Vi racconto cosa c’è dietro l’immagine che correda questo post. Sono sei “strisce di saggezza”. Per farvi capire cosa sono, devo necessariamente raccontarvi il contesto che, guarda caso, inizia dalla lettura che faccio sempre ogni domenica dei quotidiani che si occupano di libri.

Su “Il Giornale”, Luigi Mascheroni, giornalista, scrittore e docente universitario ha pubblicato qualche settimana fa una breve recensione che riproduco qui di seguito con il titolo: “Le strisce di saggezza di Piger, editore misterioso”. Titolo davvero invitante per uno come me che non sono soltanto figlio di una famiglia di tipografi post-Gutenberg, ma anche un dinosauro bibliomane. Mascheroni scrive:

Grandi misteri della piccola editoria. Ecco a voi le sottili strisce di saggezza di Gaston Piger (che poi è uno pseudonimo …) editore romano nato nel 2000, segretissimo, non svela chi è; non ha Isbn, è contattabile soltanto via mail (gastonpiger@gmail.com). Stampa opuscoli con punto metallico, formato striscia orizzontale, 12X6 cm, di 24–28 facciatine, a tiratura limitata, una trentina di copie a titolo. E che titoli: “La morale murale” di Alfred Jarry, “Scioccherie” di Chamfort, “Oracolo del sognatore” di Miguel de Unamuno … Sono sempre pensieri, motti, aforismi, di autori di ieri, (Gide, Svevo, Nizan …) e a volte di oggi come Aldo Nove (bellissime riflessioni sulla poesia) o Antonio Castronuovo imperdibili pensieri “pessimisti”). Il costo? L’editore non vuole niente, sceglie lui a chi offrire i suoi libricini. A volte, se proprio insistete a sdebitarvi, vi può chiedere in cambio un cappuccino”.

Se questa è la narrazione del contesto di questo post che riguarda quella patologia chiamata Bibliomania, devo anche dire che era ovvio che io, bibliomane, dinosauro, figlio di un tipografo postgutemberghiano, scrivessi a quell’indirizzo.

Ho avuto una risposta, ne è nata una sequenza comunicativa abbastanza stringata, dalla quale è nato l’arrivo, via “piego di libri” di Poste Italiane, di sette “strisce di saggezza” che ho scannerizzato e messo qui sopra a corredo del post.

Carissimo Gaston, (nota: dal caro, sono passato al carissimo, anche se le tue “strisce” me le hai date gratuitamente, a spese tue, in piego libri Poste Italiane) mi sono andato a rileggere la recensione di Mascheroni per cercare di capirne di più, mi sono reso conto di saperne di meno leggendo le tue “strisce”. Ti scrivo a “caldo”, mi riservo di “raffreddarmi” per dire quello che penso. Mi auguro che stanotte mi venga in sogno mio Padre (1906) vecchio tipografo post-Gutenberg e mi consigli cosa scrivere di questa tua avventura tipografica. Un abbraccio. Antonio (1939)

Finora non ho ricevuto una risposta da Gaston a questa mia ultima mail. Lui, credo che se l’aspetta per avergli detto che gli avrei scritto dopo di aver sognato mio Padre tipografo al quale avrei chiesto un parere, su cosa dire sulle sue “strisce di saggezza”.

Devo, però, anche dire che ho fatto una ricerca in Rete su questo “pseudonimo” nonchè bibliomane e ho scoperto che ha fondato una casa editrice, che:

“Gaston Piger non è nulla in particolare”. Ha fondato una casa editrice clandestina, Piger Edizioni, anarchica nei contenuti e soprattutto nella forma. Pubblica quello che gli pare e come gli pare — a Roma si direbbe come je rode (così come “Il fronte dell’ozzio” di Titta Marini, di cui Piger è grande estimatore, usciva quanno je rode). La sua collana preferita si chiama “strisce”, piccoli opuscoli ultratascabili, con cui, in cambio di caffè e cappuccini, spaccia roba strana come la traduzione inedita in Italia del leggendario aforista russo Koz’ma Prutkov. Ha due grandi passioni: l’anarchia e — pur essendo un bastardo (come si evince dal nome) trapiantato a Roma — la scuola genovese, ma De André su tutti.”

Devo pur concludere questo lungo post. Non intendo farlo diventare una “stroncatura” di Gaston Piger. Mio Padre non mi è venuto in sogno e non si è espresso sulle sue “strisce di saggezza”. Io le ho apprezzate per quelle che sono. Strisce, interessanti, utili, importanti, ma solo strisce informative.

Se Gaston Piger non vuole che esse siano come quelle di “striscia la notizia”, segnalazioni, intuizioni, provocazioni, ma diventino “virtute e canoscenza” (#Dante), dovrà seguire altre vie che non siano solo quelle di cui parla Qoelet: “Vanità delle vanità, vanità delle vanità, tutto è vanità”. Caro “Gaston Piger” non essere “vano” …[image error]

MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers