Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 76

May 3, 2022

Vita naturale, Vita digitale …

Con il passare del tempo ci si rende conto di aver vissuto diverse vite. Quando nell’anno del Signore 1960 lasciai la Valle dei Sarrasti per entrare nel mondo del lavoro non mi resi conto che si concludeva un percorso, forse meglio dire si chiudeva un primo ciclo. Ne sarebbero seguiti altri. Soltanto oggi sono in grado di identificarli in questa sequenza:

**** — 1960, 1960–1980, 1980–2000, 2000–2020. Blocchi temporali in forma di ventenni, che si sarebbero succeduti in maniera ciclica, contenitori del tempo vissuto. Tra il primo ventennio e quello attuale iniziato nel 2020 si distende la trasformazione della vita naturale in vita digitale. L’articolo che segue descrive appunto questo processo di grande cambiamento, che a mio parere è riduttivo chiamare trasformazione. Si tratta di una vera e propria mutazione.

Vite digitali è il titolo che abbiamo dato al Primo Festival di Etica pubblica. Un titolo che sta a sottolineare proprio il trasformarsi della vita naturale in vita digitale. Assistiamo di questi tempi a un cambiamento radicale dell’arredo del mondo e della concezione del sé cui siamo abituati. La risposta del gruppo di ricerca Ethos, coordinato insieme a Paolo Benanti, è ispirata al tentativo di comprenderne quali siano le conseguenze morali, politiche e sociali.

Elon Musk si è impadronito di Twitter da pochi giorni, sborsando 44 miliardi di dollari. Gli scopi dell’operazione non possono essere solo economici. E neppure solo politici. C’è, dietro, una voglia di cambiare il mondo. E, infatti, pare che Musk voglia, via Twitter, riformulare l’identità personale della maggior parte degli umani. Avremo in un prossimo futuro una nuova identità digitale che poco alla volta soppianterà quella naturale.

E, in questo modo, muterà sostanzialmente l’ontologia tradizionale. D’altra parte, simile impressione ha suscitato la recente decisione di Facebook di adottare il Metaverso. Descritto da Mark Zuckerberg come uno spazio virtuale in 3D, anche il Metaverso può essere visto come un luogo che tenga insieme realtà digitale e fisica.

Nuove identità digitali in Twitter e ambienti di vita artificiale come in Metaverso connettono, congiungono e includono. Piani dentro piani, estensioni continue senza spazio. Tutto rivisto alla guisa di un ondeggiare, una marea in cui tu fluttui come in un continuum di sperimentazione. Ora umano, ora oggetto, ora animale.

La rivoluzione digitale sempre più si trasforma da evento virtuale a realtà alternativa. Ma talvolta lo spazio dell’interpretazione pare esaurito, esausto dall’orgia produttiva di fantasia cui siamo esposti. D’altra parte, sin da quando si è iniziato a parlarne i computer hanno generato curiosità e timore. Ne sono derivate diffuse preoccupazioni di natura etica e sociale. Questo tipo di preoccupazioni è evidente nella letteratura, nel cinema , nella sociologia teoretica e nel diritto.

Sempre più, con il passare degli anni, sono stati invasi dal modo digitale aspetti rilevanti delle nostre vite, a cominciare naturalmente dal lavoro e dalla produzione, dalla salute ai rapporti personali e sociali, includendo i sentimenti, l’istruzione, l’arte e la sfera del tempo libero. Proprio per ciò, non può sorprendere il fatto che tale diffusione sistematica sia la ragione del nascere di un nuovo campo della discussione etica, quello dell’etica digitale.

Prendiamo una lista ricavata spulciando manuali americani per esemplificare il tipo di problemi che abbiamo di fronte: privacy, proprietà intellettuale; disponibilità, accessibilità e accuratezza delle informazioni; proprietà e pirateria; il digital divide ; infoglut e etica della ricerca; affidabilità e attendibilità dei sistemi complessi; virus, hacking e altre forme di vandalismo digitale; libertà di espressione e censura; pornografia; monitoraggio e sorveglianza; sicurezza e segretezza; propaganda; furto d’identità; nuove forme di agenzia (artificiale e ibrida), di responsabilità e accountability ; roboetica e lo status morale degli agenti artificiali; crimini informatici e abusi.

Dietro problemi etici standard, spesso si celano emozioni profonde. Una di queste emozioni può consistere nel timore che macchine pensanti possano eguagliare e superare l’intelligenza umana. Al di là delle emozioni e della metafisica loro sottesa, nella prospettiva etica contano le decisioni che si devono prendere in contesti caratterizzati da incertezza.

Oggi algoritmi di machine learning e altre forme di AI riescono a fare diagnosi mediche con una percentuale di esattezza che in alcuni casi supera quella di un medico medio; possono prevedere chi potrà ripagare un prestito in maniera molto più accurata di un direttore di banca; possono persino capire meglio di noi se esiste un’affinità affettiva con la persona che ci troviamo davanti.

Ma, nel momento in cui la macchina surroga l’uomo nel prendere decisioni, che tipo di certezze dovremmo avere per lasciare che sia la macchina a scegliere chi deve essere curato e come? In base a cosa dovremmo permettere a una macchina di designare chi di noi è degno di fiducia e chi no?

E che fine fa l’amore, quella ricerca unica che ha mosso generazioni di uomini e donne prima di noi? Se con un computer possiamo trasformare i problemi umani in statistiche, grafici ed equazioni, creiamo l’illusione fallace che questi problemi siano risolvibili con i computer.

L’utilizzo dei computer e delle tecnologie informatiche nello sviluppo tecnologico di fatto mette in evidenza una sfida che avviene al confine tra uomo e macchina. È perciò urgente poter riportare al centro dei processi di decision making non solo delle tecniche ma anche tutta una serie di dimensioni antropologiche e etiche.

Vite digitali vuole da questo punto di vista inaugurare una nuova agorà dove tornare a rendere possibile la convivenza umana in una stagione in cui l’automatizzazione e la decisione algoritmica rischia di rimpiazzare l’umano e le strutture valoriali della nostra convivenza sociale.

Sebastiano Maffettone

Direttore Ethos Luiss © RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FESTIVAL Vite digitali è il titolo del Primo Festival di Etica pubblica, organizzato dal centro di ricerca Ethos Luiss diretto da Sebastiano Maffettone. Il Festival si terrà dal 6 all’8 maggio presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Le tre giornate saranno aperte da Giuliano Amato, Casper Klynge e Mario Rasetti a cui seguiranno gli interventi di 50 relatori italiani e internazionali.

Il Sole 24 Ore[image error]

April 29, 2022

Tutto quello che “non si può dire”…

Il Libro

Il Libro

Vittorio Feltri può piacere o non piacere, a seconda dei gusti, delle idee politiche, dell’età, e di tutto quanto fa giornalismo e comunicazione. Sono anni che lo leggo, ne ho scritto in diverse occasioni e, lo confesso, invidio la sua capacità di farti capire anche quello che non deve essere capito. Siamo quasi coetanei, anche se i cinque anni in più che mi ritrovo possono fare la differenza.

Lo considero molte cose, come uomo, giornalista, scrittore, politico, un gaudente, un viveur, un irregolare, un narciso, un gaffeur, di tutto e di più, ma sopratutto un maestro di scrittura, un moderno Montaigne che, guarda, caso proprio in questi giorni sto rileggendo i suoi famosi “Saggi”. Mi propongo di leggere anche il suo ultimo libro che vedete qui sopra.

Ne ha scritti molti, e sa anche venderli, a dire il vero. Sempre presente, ovunque, distribuisce i suoi pensieri in maniera magistrale. Ecco la presentazione editoriale. Sono convinto che non l’ha scritta l’editore, se l’è scritta lui stesso, Narciso com’è.

In oltre sessant’anni da cronista, Vittorio Feltri si è imbattuto in molte personalità celebri e importanti. È inevitabile quando il tuo mestiere è rendere pubblici gli affari altrui. «A un certo punto» scrive «sono divenuto uno di questo clan, senza neppure rendermene conto né tantomeno volerlo.» Oggi, in questo «volumetto» di ritratti, il suo ricordo torna ad alcuni dei tanti nomi incontrati durante la sua lunga carriera, nomi famosi che non hanno certo bisogno di presentazioni, ma che la maggior parte di noi conosce solo attraverso immagini cristallizzate dalla stampa o dalla televisione, spesso infarcite di luoghi comuni. Dietro la facciata ufficiale, Feltri ha invece avuto modo di entrare con loro in un rapporto più intimo, fatto di cene, telefonate, lettere, talvolta anche confronti accesi, scoprendo che nell’animo e nei modi privati non sono affatto come si pensa che siano.

Ecco allora il garbo e la gentilezza di Fausto Bertinotti accanto allo spiccato senso dell’umorismo di Umberto Veronesi, alle dissertazioni filosofiche di Giulio Giorello sul whisky scozzese, alle intemperanze linguistiche del collega Paolo Isotta, alla disarmante spontaneità di Ornella Vanoni, alle schermaglie con Antonio Di Pietro, alla nostalgia per l’entusiasmo contagioso di Nadia Toffa.

Ironico e sagace come sempre, Vittorio Feltri condivide con il lettore «fatti e parole, verità taciute che, in fin dei conti, rendono giustizia a persone che meritano di uscire dai quadri appesi nelle gallerie dei presidenti e delle star trattate come statue di cera, che in queste pagine si sciolgono rivelando un volto sconosciuto».

Ma veniamo alla ragione di questo post. Lo scopo che mi sono proposto ha una natura, per così dire, tanto linguistica quanto personale. Sto leggendo in formato kindle il suo libro, ma leggo anche il suo giornale LIBERO sul quale in questi giorni ha pubblicato uno strepitoso articolo sulla “guerra scema all’italiano”. Suddiviso in diverse sezioni, mi sono preso la briga di digitare quella riferita a tutto quello che lui sostiene “non si può dire” oggi nel mondo e nel nostro Paese.

Ci sono riferimenti umani, politici, culturali, sociali, religiosi, la sintesi delle nostre anomalie e patologie. E’ una scrittura quanto mai esaustiva ed esemplare, di tendenza letteraria, degna di un Montaigne, appunto. Feltri scrive dopo di avere scritto che: “il politicamente corretto applicato al linguaggio è il male del mondo. E’ necessario difendere il vocabolario dalle femministe che minano ma nostra identità linguistica”:

“Oggi non si può dire “negro” al negro. Non si può dire che l’integrazione con gli islamici è impossibile. Non si può dire che i terroristi islamici sono “bastardi”, altrimenti vieni rinviato in giudizio. Non si può dire che l’accoglienza va limitata o evitata. Non si può dire che gli extracomunitari pisciano nelle aiuole e deturpano le città, cose che avvengono in quanto la sinistra buonista accoglie chiunque salvo poi gettare gli esseri umani in strada come se fossero rifiuti. Non si può dire che una guerra è di religione o di civiltà. Non si può dire che lo Stato etico è una roba da Medioevo e che il Corano ispira violenza. Non si può dire “zingaro” nè “rom” nè “nomade”. Non si può dire “frocio” nè “finocchio” nè “culattone”, a meno che tu stesso non sia omosessuale, in tal caso diventa lecito. Non si può dire che l’aborto è un orrore. Non si può dire che l’utero in affitto è orribile. Non si può dire che i bambini devono avere una mamma e un papà. Non si può dire che gli infanticidi sono un prodotto di crudeltà. Non si può dire che i femminicidi sono omicidi tali quali i vecchicidi e gli omicidi. Non si può dire che la difesa è sempre legittima. Non si può dire che il Mezzgiorno è arretrato rispetto al Nord. Non si può dire che la scuola è diventata un ammortizzatore dove non si impara niente. Non si può dire che molti giovani sono disoccupati perchè non hanno voglia di lavorare. Non si può dire “bamboccioni”. Non si può dire che la famiglia è l’unico baluardo della società. Non si può dire che le parrocchie sono migliori delle moschee. Non si può dire che è meglio credere in Dio che in Allah. Non si può dire che le donne rompono i coglioni. Non si può dire che gli uomini fanno altrettanto, o forse questo sì. Non si può dire che la natura non è democratica per cui tutti non tutti gli uomini sono uguali e che l’uguaglianza, di fatto, è un mito. Non si può dire che la scuola non deve insegnare l’educazione sessuale ma soltanto a leggere e scrivere. Non si può dire che il comunismo era una schifezza. Non si può dire che il fascismo ha fatto cose buone. Non si può dire che il comunismo e il nazismo pari sono. Non si può dire gli israeliani hanno più ragione dei palestinesi. Non si può dire che uno è “cieco”, se mai è un “non-vedente”. Non si può dire “sordo”, al massimo “audioleso”. Non si può dire “spazzino” ma solo “operatore ecologico”. Non si può dire “bidella” ma “operatrice scolastica”. Non si può dire che il clima cambia da sempre e che le glaciazioni si sono da sempre susseguite sul pianeta. Non si può dire che i sindacati fanno male sopratutto ai lavoratori. Non si può dire che destra e sinistra fanno entrambi schifo. Non si può dire che il Sud è meno evoluto del Nord. Non si può dare del terrone al terrone mentre è corretto dare del polentone al polentone. Non si può dire che i partigiani hanno infoibato tanti italiani. Non si può dire che a guerra finita i rossi hanno continuato ad uccidere. Non si può dire che gli Italiani hanno votato per anni la DC per paura dei rossi. Non si può dire che i terroristi rossi erano più pericolosi di quelli neri. Ma sopratutto non possiamo dire che tutto questo tartufismo ci ha arci-stufato.”

LIBERO 29 aprile 2022[image error]

LIBERO 29 aprile 2022[image error]

April 26, 2022

Noi, il tempo e le cose …

Giorni fa ho postato su FB il pensiero che vedete qui sopra. Ermetico quanto volete, come lo ha letto qualcuno. Abituati come siamo ormai alla “liquidità” del mezzo, non siamo più capaci di “solidificare”, dare un senso alle cose. Neanche i pensieri.

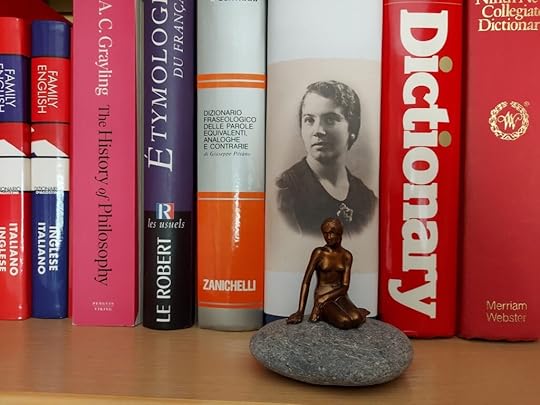

Un’altra amica, al contrario, ha trovato la foto “intensa”. Il termine giusto per rispondere alla domanda che ci si pone guardando all’immagine qui sotto con la quale ho voluto ricordare mia Madre.

Alla naturale domanda: “che ci fa tua madre su di uno scaffale, in una foto scattata tra libri?”, la risposta sta proprio in questa “intensità” nella quale si sciolgono gli anni e con essi i ricordi. In un contesto del genere, la micro statuetta della sirenetta di Copenaghen fa il resto.

Elementi diversi, lontani, e forse contrastanti. Ma soltanto in apparenza. Il tempo non può, appunto, “sistemare” le “cose” quando accadono. Te le fa capire. A “sistemarle” siamo noi, sono io a farlo oggi, a distanza di cento anni, mentre scrivo questo post.

A mia Madre sarebbe piaciuto fare la Maestra. Parliamo degli anni venti del secolo e del millennio trascorsi. Ma, come sempre, gli esseri umani sono condizionati dal tempo e dallo spazio.

Se quelli erano i tempi, lo spazio nella quale mia Madre si trovò a vivere fu quello della Valle di Tramonti, definita Terra Operosa, tra casali, pievi, uomini e poderi, la matrice rurale della Costa d’Amalfi.

Una definizione letteraria, sottotitolo di un libro scritto su quei luoghi dove Lei visse e mi fece venire alla luce. Ma questa è, appunto, solo letteratura.

Cento anni danno il nome al secolo, in questo lasso di tempo un mondo nuovo e diverso è sorto, ed ancora un altro sconosciuto ne seguirà, in un succedere senza fine, fino a quando poi non ci sarà più fine.

Così ho scritto in un provvisorio messaggio per Elsa, l’amica che ha definito l’immagine “intensa”. Ecco il post promesso. Dovrei, a questo punto, mettermi a descrivere le differenze tra quelle due Valli che caratterizzano questo spazio di tempo.

Credo di averlo già fatto quando ho cercato di capire e “sistemare” le “cose” che il tempo mi ha fatto comprendere. Due Valli, quella di Tramonti e quella dei Sarrasti, di cui ho parlato in questo post qualche anno fa.

Grazie, Elsa, per avermene data la possibilità.

[image error]

[image error]

A piedi, a 72 anni, sulle tracce di Marco Polo, da Venezia a Pechino

The Guardian

The Guardian

Una donna italiana di 72 anni ha intrapreso un epico viaggio a piedi tra Venezia e Pechino, seguendo il percorso del leggendario mercante Marco Polo lungo l’antica via commerciale nota col nome di “la Via della Seta”.

Vienna Cammarota ha lasciato Venezia, città natale di Polo, martedì, e percorrerà una distanza di circa 13.670 miglia (22.000 km) attraverso 15 paesi, con l’obiettivo di arrivare a Pechino nel dicembre 2025.

Cammarota è un’ appassionata camminatrice da più di 30 anni e in precedenza si è avventurata a piedi attraverso il Tibet, la Palestina, Israele, la Patagonia e il Madagascar. La sua più recente avventura l’ha portata in un viaggio attraverso i borghi medievali delle regioni meridionali italiane in Campania, Calabria e Basilicata.

Parlando prima di partire, Cammarota ha detto di essere pronta per la sua ultima sfida, durante la quale avrà modo attraversare zone diverse del pianeta con tipi di clima ampiamente contrastanti in Europa, Medio Oriente e Asia. Felice ma è anche un po’ nervosa. “È sempre la stessa sensazione all’inizio di ogni viaggio”, ha detto.

Oltre al suo zaino, Cammarota è dotata di una videocamera GoPro per registrare filmati dei suoi viaggi e di un telefono che include un’app attraverso la quale il suo medico potrà controllare il suo stato di salute da remoto. “Ci saranno momenti davvero difficili, come quando dovrò affrontare il freddo in Mongolia, ma sono pronta”, ha aggiunto.

Cammarota attraverserà la Slovenia dal nord Italia, prima di dirigersi verso la Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Iran, Turkmenistan, Azerbaigian, Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakistan, Mongolia e, infine, la Cina. Quando raggiungerà Pechino avrà 75 anni. Spera di essere ospitata dalle persone che incontrerà lungo la strada.

“Non faccio questo perché sto cercando di risparmiare denaro, ma perché voglio avere un contatto diretto con la realtà ed essere in grado di raccontare la storia dei paesi incontrando le persone che mi ospitano”, ha detto. Ha aggiunto, anche che la sua famiglia potrebbe unirsi a lei se rimane in un posto per più di un giorno o due.

Cammarota è ambasciatrice dell’Archeoclub Italia, associazione per la conservazione del patrimonio culturale, ha dichiarato di ispirarsi ai viaggi di Johann Wolfgang von Goethe, l’autore tedesco che pubblicò i diari dei suoi viaggi in Italia tra il 1786 e il 1788 nel suo libro Viaggio in Italia, e ovviamente, a “Il Milione” di Marco Polo.

Polo partì da Venezia nel 1271 all’età di 17 anni e trascorse più di due decenni viaggiando attraverso l’Asia lungo una rotta che in seguito divenne nota come la Via della Seta. Probabilmente è l’europeo più famoso a fare quella strada, con il suo libro sulle sue avventure che divenne uno dei primi bestseller al mondo.“Dopo Von Goethe, sono rimasto affascinato da Marco Polo”, ha detto Cammarota. “Amo la storia, la cultura e l’archeologia, e cammino per vedere e raccontare, ma soprattutto per ascoltare”.

Cammarota viaggerà con una bandiera italiana e ucraina, descrive il suo viaggio come “una passeggiata per la pace per unire i popoli. Con ogni probabilità il viaggio coprirà una distanza di circa 22.000 km, ma non escludo deviazioni per tener conto dei cambiamenti che potrebbero verificarsi lungo la Via della Seta”.

Marco Polo raccolse sotto dettatura le proprie memorie dei viaggi intrapresi in regioni allora sconosciute agli occidentali, la valle del Pamir, il deserto di Lop e quello del Gobi, mentre si trovava rinchiuso in carcere, fatto prigioniero dai Genovesi. Il Milione è un documento essenziale per conoscere sia l’Oriente medievale, sia la mentalità mercantile italiana del Duecento. A metà tra verità storica e romanzo, concentra in sé l’amore per il fiabesco, il gusto per l’osservazione di un grande viaggiatore, l’attenzione agli aspetti economici e sociali di un esperto mercante.[image error]

April 24, 2022

Il paese più caotico al mondo

Nigeria

NigeriaFin dalla sua indipendenza dal Regno Unito nel 1960, la Nigeria è vissuta in uno stato di crisi permanente. Il collante per questo paese, diviso ma con «l’ossessione dell’unità nazionale», è stata la dipendenza dal petrolio, che ha però eroso istituzioni e sviluppo economico-sociale e portato corruzione, colpi di stato, disastri ambientali. Sotto molti aspetti l’arrivo della democrazia, nel 1999, non ha migliorato le cose: si stima che cento milioni di nigeriani, la metà della popolazione, vivano sotto la soglia di povertà. Soprattutto, è la violenza diffusa a dipingere un quadro sconfortante: dai terroristi di Boko haram ai nuovi movimenti secessionisti armati, fino alla piaga dei rapimenti, che miete sempre più vittime e può colpire chiunque. Come si vive in un paese in cui lo stato è, nel migliore dei casi, assente? In cui manca la corrente sei mesi all’anno, la sanità e l’istruzione pubbliche sono inesistenti e l’esercito, schierato in ognuno dei 36 stati che formano la federazione, non riesce a contenere la violenza? In questo quadro l’unica società possibile è quella del «fai da te», che germoglia dove e come può. Non appena nasce il minimo barlume di opportunità, i nigeriani sfoderano tutto il dinamismo e l’imprenditorialità repressi, e inventano: app finanziarie per ovviare all’inaccessibilità del sistema bancario, una rivoluzione energetica solare per rendersi autonomi dalla rete elettrica pubblica (ma anche metodi artigianali — e inquinanti — di raffinare il petrolio), e-commerce su Instagram per vendere afrodisiaci tradizionali, film a budget ridottissimo, libri e musica che riscuotono successi in tutto il mondo. Nessun altro paese del continente africano è permeato dalla stessa vivacità. E mentre la generazione dei generali che ha vinto la guerra civile e governato il paese per sessant’anni è ormai agli sgoccioli, il rifiuto di sempre più giovani di voltarsi dall’altra parte davanti all’ingiustizia e alla violenza (di stato e non) apre spiragli di speranza: forse le forze più vitali riusciranno a prendere in mano il futuro del paese. E, come sono abituate a fare, ad aggiustarlo.

Il Libro

Il LibroLa lettura della recensione di questo libro mi ha riportato alla mente il lavoro che feci sulla Poesia del Mondo diversi anni fa. Una sorta di antologia nella quale tutti i paesi del mondo venivano rappresentati da una poesia. 196 poesie in lingua inglese per 196 paesi del pianeta Terra, ognuna di esse tradotta e commentata da me sul blog. Era un progetto editoriale cartaceo rimasto in versione di digitale free-access. Questo volume entra nel continente africano raccontando la complessità di un luogo dove convivono niente di meno che 300 gruppi etnici e più di 520 lingue.

Lo Stato è assente e l’arte di arrangiarsi raggiunge vertici di perfezione.

C i sono alcuni luoghi al mondo così stratificati, intricati, complicati, che il cervello ne è sopraffatto e dispera di potervisi anche solo orientare. Uno di questi posti soverchianti è la Nigeria, Paese che tanto stordisce e respinge, tanto ammalia. Non poteva che partire da qui il primo volume africano della bella collana «The Passenger» di Iperborea, che con inchieste, reportage letterari, saggi narrativi e dati economici cerca di restituire un racconto sfaccettato, eclettico e aggiornato di come si vive oggi in alcuni Stati o città.

Ben si adatta a questo Paese caotico, multiforme e in continua mutazione la narrazione polifonica fatta di testimonianze di giornalisti locali o internazionali, dello storico Max Siollun, della giurista-romanziera Cheluchi Onyemelukwe e di alcuni dei più famosi scrittori nigeriani delle ultime generazioni — dalla celeberrima Chimamanda Ngozi Adichie a A. Igoni Barrett, a Noo Saro-Wiwa, figlia di Ken, l’autore di Sozaboy che il dittatore Sani Abacha fece impiccare per essersi schierato in difesa dell’ambiente e del suo popolo, gli ogoni, minacciati dalle estrazioni petrolifere della Shell. Mancano invece, in questa narrazione concentrata sul presente, i maestri del passato, Chinua Achebe in primis, la cui opera è, fra l’altro, uno straordinario documento storico e antropologico dell’era coloniale e precoloniale.

La Nigeria è uno degli Stati con la maggior varietà etnica e linguistica del Pianeta: vi si contano oltre 300 popolazioni diverse e più di 520 lingue. Gli abitanti si dividono equamente tra musulmani e cristiani, a loro volta divisi in vari culti con un sincretismo religioso diffuso. Le molte spaccature etniche, linguistiche, religiose, sociali sono tali che John Paden, professore emerito di Studi internazionali alla George Mason University, lo ha definito «il Paese più complicato al mondo». Un Paese ossessionato dall’unità, specialmente dopo la guerra del Biafra, «che ha portato a una gestione su quote etniche della società e che esiste ormai quasi esclusivamente per spartire il denaro e posti di lavoro», scrive Siollun.

Un Paese in cui lo Stato è, nel migliore dei casi, assente. In cui, nonostante sia fra i maggiori esportatori di petrolio al mondo, manca la corrente per sei mesi l’anno e la gente s’arrangia con mini-generatori, pannelli solari e carburanti raffinati in casa, dove la sanita? e l’istruzione pubbliche sono inesistenti, dove, anche a Lagos, per avere l’acqua le persone sono costrette a scavarsi pozzi in cortile, e l’esercito, schierato in ognuno dei 36 Stati della federazione, non riesce a contenere la violenza, anzi, ne è esso stesso promotore. In cui l’unica societa? possibile e? quella del «fai da te», che germoglia dove e come puo?, in un trionfo di ingegnosità, anche criminale, e frustrazione.

In questo caos supremo «ogni famiglia è uno stato a sé, dicono i nigeriani: un detto che offre la chiave di lettura perfetta di un Paese che racchiude un universo a sé stante», scrive la giornalista olandese Femke van Zeijl. Un universo che Adichie non smette mai di scrutare: «È l’architettura vivente di Lagos a emozionarmi di più. Per una romanziera non esiste osservatorio migliore del genere umano. La domenica, quando le strade non sono intasate di traffico, mi piace farmi portare in giro in macchina, senza meta, solo per guardare la città». Una megalopoli di 23 milioni di abitanti in quello che è il Paese più popoloso dell’Africa, con i suoi 140 milioni di giovani sotto i 35 anni su 200 milioni di cittadini.

La giornalista Maite Vermeulen racconta Benin City, città abitata da un milione mezzo di persone da dove però proviene più del 50% dei nigeriani emigrati nell’Unione europea, città che vive della prostituzione delle sue donne all’estero, dove è possibile essere insieme trafficante e vittima. Un’analisi degli effetti delle politiche per contrastare l’immigrazione illegale mostra che non portano a una riduzione del fenomeno, ma solo a un rialzo del prezzo per i migranti, a una crescita dei profitti per i trafficanti, all’adozione di percorsi più pericolosi e alla creazione di legami più stretti con il crimine organizzato; che «quando l’Europa usa le sue categorie ristrette per ideare nuove politiche migratorie, il sistema criminale diventa ancora più spietato. Negli ultimi anni è quasi impossibile per le donne sfruttate ripagare i loro debiti, perché il costo del viaggio è altissimo (da 15–20mila euro si è passati a 35mila per il viaggio attraverso il Sahara e il Mediterraneo e a 60–70mila per l’aereo)».

Disperanti anche i reportage dal Nord, terra arcaica, soggiogata dall’ignoranza e da un fanatismo e fatalismo religioso. Un luogo dove i rapimenti sono quotidiani e il banditismo, che non è solo Boko Haram, «si sta espandendo in tutti i territori, come un’industria, e noi siamo costretti in un angolo — afferma Abdulkareem Baba Aminu, giornalista scampato a uno di questi attacchi che rendono insicure molte importanti strade e città settentrionali: «Quando saremo tutti prigionieri, chi pagherà il nostro riscatto?» si chiede amaramente.

Nel mio lavoro che ho ricordato innanzi, un anonimo poeta fu scelto a rappresentare la Nigeria. Sono noti già dal quindicesimo secolo i primi contatti fra l’odierna Nigeria e l’Europa. Il Portogallo, all’epoca una delle maggiori potenze europee, giunse alle coste nigeriane già nel 1472. Durante il diciassettesimo secolo l’influenza portoghese è stata sostituita in primo luogo dai Paesi Bassi, in seguito dalla Francia e infine dal Regno Unito. Il Regno Unito diventò la potenza principale nell’ovest dell’Africa monopolizzando il commercio di schiavi, pepe, avorio e perle.

Nel 1902 la Gran Bretagna assunse definitivamente il potere in Nigeria, affidandolo a re e capi locali che manteneva però sotto il proprio controllo. Finito il periodo coloniale, la Nigeria ottenne l’indipendenza nel 1960 dopo grandi lotte. Le risorse petrolifere del Paese furono anche causa di frequenti conflitti per il potere. Shehu Shagari fu nominato presidente nel 1979 e cercò di instaurare un governo democratico, ma il tentativo ebbe fine dopo appena quattro anni. I governi successivi, dal 1983 in poi, sono stati caratterizzati da gravi carestie, disoccupazione e corruzione. La poesia scelta a rappresentare questo Paese è molto delicata ed è dedicata ad una ragazza senza nome come il suo autore.

Bloom-Girl[image error]

now

you are

a mirror

that the sun

should never

see

a lamb

that the leafdrip

should never

touch

a breath

wound with

hair

a rushlight

that men

see looking

by

a kite-feather

that one man

will

wear

a straight line

drawn

by God.

— — — — -

Ragazza in fiore

ora

tu sei

uno specchio

che il sole

non dovrebbe

mai vedere

un agnello

che la foglia

che cade

non dovrebbe

mai toccare

una ferita di

sospiro

con un capello

un lampo di luce

che gli uomini

vedono

guardando

alla luna

che gli uomini

vedono

sperando

alla piuma di

un aquilone

che un uomo

farà sua

una linea dritta

tirata da Dio.

.

Postato 14th February 2012 da galloway

April 22, 2022

Il sogno irraggiungibile di Babele

The Spectator

The Spectator

Il post che segue non è farina del mio sacco, anche se il mio “sacco” è pieno di esperienze linguistiche maturate nel corso di una intera vita, in piacevole e anche battagliera compagnia, con l’altra metà del cielo: mia moglie.

Ricordo ancora con grande, romantica malinconia le discussioni, con gli inevitabili litigi, che facevamo quando studiavamo insieme per gli esami di glottologia e filologia all’università I.U.O. I bisticci riguardavano i distinguo e le differenze che il linguista francese Ferdinand de Saussure faceva tra langue, langage et parole.

Qui al link, chi vuole può approfondire. L’articolo che ho appena letto sul settimanale inglese The Spectator mi ha riportato indietro di oltre mezzo secolo. Merita di essere conservato a futuro memoria sul mio blog qui su MEDIUM.

Per marcare in maniera ancora più forte le differenze dei tempi e dei contesti che intercorrono tra le lingue e i linguaggi di cui parlava de Saussure e quelli contemporanei, l’articolo non l’ho tradotto io.

Me lo sono fatto tradurre in automatico, in un lampo, da quella mente-cervello-linguistica che è diventato Google con il suo traduttore automatico. In un attimo, con il tocco di un semplice clic puoi passare da qualsiasi lingua in oltre cento altre lingue (o linguaggi?).

Babele non è più un mito, ma un algoritmo che scioglie tutte le lingue livellando pensieri e differenze. Buona lettura bilingue e grazie Google!

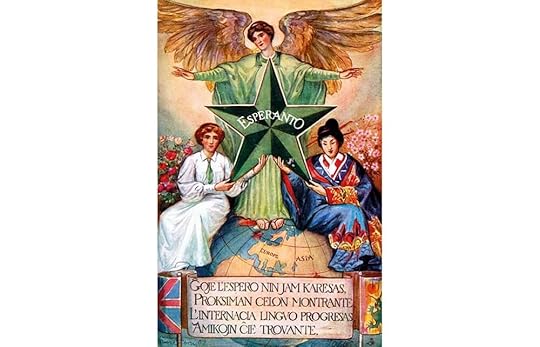

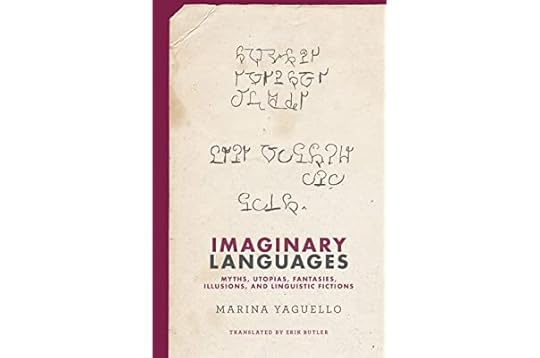

Un linguaggio universale sarà sempre un sogno irraggiungibile. Per secoli idealisti e pazzi hanno cercato di inventare una lingua globale, ma nemmeno l’esperanto ha avuto successo. Marina Yaguello spiega perché.

Il comico Sacha Baron Cohen, nel suo personaggio teatrale come l’ottuso intervistatore Ali G, una volta ha chiesto a Noam Chomsky se una persona potesse semplicemente inventare un nuovo linguaggio da zero. Il famoso linguista gli diede una breve attenzione: “Puoi farlo se vuoi e nessuno ti presterebbe la minima attenzione perché sarebbe solo una perdita di tempo”. Nel corso della storia, tuttavia, una serie eterogenea di eccentrici ha fatto proprio questo e ha ricevuto un bel po’ di attenzione.

Pubblicato originariamente nel 1984 ma solo ora tradotto in inglese, l’affascinante indagine sui linguaggi costruiti di Marina Yaguello rivisita la storia di due progetti intellettuali distinti ma interconnessi — e ugualmente fantasiosi –: il tentativo di far risalire le origini di tutte le lingue del mondo a un’unica lingua primordiale; e il sogno di costruire un linguaggio universale che alla fine avrebbe soppiantato tutti gli altri.

Non è necessario essere mentalmente disturbati per inventare un linguaggio, ma aiuta: glossomaniaci, paranoici e megalomani sono ben rappresentati in questo pantheon. L’archetipo dell’innovatore di Yaguello è un tragicomico ossessivo che ricorda Edward Casaubon in Middlemarch di George Eliot :

“Possiamo immaginare il logofilo in uno studio pieno di libri; tutt’intorno si trovano grandi quantità di informazioni ancora da raccogliere, classificare, elencare e indicizzare su innumerevoli tavoli e carte. Un delirio di denominazione, follia tassonomica, ha colto questa figura solitaria…”

Manovelle e fantasmi abbondano. La badessa del XII secolo Ildegarda di Bingen, inventrice della prima lingua artificiale conosciuta, la lingua ignota , affermò che le era venuta in una visione divina. Una delle tante curiosità divertenti in “Imaginary Languages” riguarda la medium svizzera del XIX secolo Hélène Smith, che pretendeva di comunicare con i marziani durante le sue sedute spiritiche. Quando le fu fatto notare che le strutture grammaticali e sintattiche del suo “marziano” erano stranamente simili a quelle del francese, se ne andò e compose un’altra lingua extraterrestre, che chiamò “ultramarziana”. Il suo lessico era più ritagliato e la sua sintassi deliberatamente alterata per non assomigliare al francese.

Questi sforzi hanno assunto una dimensione politica nell’era moderna. Gli utopisti della fine del XIX e dell’inizio del XX secolo, tra cui L.L. Zamenhof, l’inventore dell’esperanto, credevano che una lingua universale potesse inaugurare una nuova era di pace e fratellanza internazionale. Due guerre mondiali e l’ascesa dell’inglese a qualcosa di simile a una lingua franca globale, messo a frutto tali speranze.

La chimera di una lingua universale potrebbe anche essere arruolata per fini reazionari, come dimostra la carriera del filologo sovietico di origine georgiana Nikolai Marr. Ha diffuso una volgare teoria marxista secondo cui la lingua è una sovrastruttura che rispecchia la base economica della società e l’unificazione di lingue diverse in un’unica lingua è il punto logico dello sviluppo nazionale. Sebbene screditate dai colleghi linguisti, le sue idee furono approvate da Stalin negli anni ’30 per conferire legittimità intellettuale al suo programma imperialista di russificazione.

Alcuni bei linguaggi immaginari si trovano nelle opere di narrativa. Le persone nell’Utopia di Tommaso Moro (1516) parlano una miscela di greco e persiano chiamata — fantasiosamente — utopica; in Man in the Moone (1638) di Francis Godwin , una popolazione lunare comunica tramite un linguaggio musicale in cui ogni espressione forma una melodia; nella Stella rossa di Alexander Bogdanov (1908), tutti gli abitanti di Marte parlano la stessa lingua marziana; i romanzi di JRR Tolkien presentano dialetti immaginari ispirati all’anglosassone; il Neolingua in Nineteen Eighty-Four (1949) di George Orwell è probabilmente l’esempio di fantasia più noto di un “linguaggio filosofico”, uno specificamente progettato per delimitare i confini del pensiero accettabile.

Yaguello, professore di linguistica all’Università di Parigi VII, rileva un difetto cruciale in molte lingue inventate. La pulizia ermetica a cui aspirano i loro creatori — cercando di sposare “armonia, eloquenza, franchezza, logica, chiarezza di riferimento, musicalità, simmetria, regolarità ed economia” — contrasta nettamente con la realtà disordinata delle lingue naturali.

Sottolinea l’eccessivo schematismo del Volapük, una pretesa lingua universale ideata da un prete cattolico tedesco nel 1879, che “contiene stati d’animo che non si trovano spesso nelle lingue del mondo, ad esempio l’operativo e il dubitante”. Non è un caso che la lingua costruita più duratura, l’esperanto, sia anche tra le meno rigide; il fatto che abbia generato una serie di varianti è ‘un segno di vitalità’.

Se il desiderio di progettare nuovi linguaggi ha avuto origine da una certa pulsione innata — un impulso nevrotico a organizzare, codificare e controllare che risiede in ognuno di noi in misura maggiore o minore — è nella natura del linguaggio resistere a tali limitazioni. Flessibilità e mutevolezza sono essenziali; il flusso è una caratteristica, non un bug. «Un linguaggio universale», scrive Yaguello, «è impossibile quanto il moto perpetuo». Ma quando mai la futilità ha intralciato una buona idea? Il catalogo delle lingue inventate è più di una semplice curiosità culturale: è un monumento, in realtà, alla follia arrogante dell’intelligenza umana.

SCRITTO DA Homan Barekat — THE SPECTATOR — Tradotto da Google

Il Libro

Il Libro

A universal language will always be an unattainable dream. For centuries, idealists and crackpots tried to invent a global tongue, but even Esperanto never took off. Marina Yaguello explains why.

The comedian Sacha Baron Cohen, in his stage persona as the dim-witted interviewer Ali G, once asked Noam Chomsky if a person could simply invent a new language from scratch. The renowned linguist gave him short shrift: ‘You can do it if you like and nobody would pay the slightest attention to you because it would just be a waste of time.’ Throughout history, however, a motley array of eccentrics has done just this, and received a fair bit of attention.

Originally published in 1984 but only now translated into English, Marina Yaguello’s fascinating survey of constructed languages revisits the history of two distinct but interlinked — and equally fanciful — intellectual projects: the attempt to retrace the origins of all world languages to a single primordial tongue; and the dream of constructing a universal language that would eventually supplant all others.

You don’t have to be mentally disturbed to invent a language, but it helps: glosso-maniacs, paranoiacs and megalomaniacs are well represented in this pantheon. Yaguello’s archetypal innovator is a tragicomic obsessive reminiscent of Edward Casaubon in George Eliot’s Middlemarch:

“We can picture the logophile in a study crammed with books; all around lie vast quantities of information yet to be collated, classified, listed and indexed on countless tables and cards. A delirium of naming, taxonomical madness, has seized this solitary figure…”

Cranks and fantasists abound. The 12th-century abbess Hildegard of Bingen, inventor of the earliest known artificial language, lingua ignota, claimed it came to her in a divine vision. One of several amusing tidbits in Imaginary Languages involves the 19th-century Swiss medium Hélène Smith, who purported to communicate with Martians during her seances. When it was pointed out that the grammatical and syntactic structures of her ‘Martian’ were uncannily similar to those of French, she went away and composed another extraterrestrial tongue, which she called ‘Ultra-Martian’. Its lexicon was more clipped and its syntax deliberately mangled so as not to resemble French.

These endeavours took on a political dimension in the modern era. Utopians of the late 19th and early 20th centuries — among them L.L. Zamenhof, the inventor of Esperanto — believed a universal language could usher in a new age of international peace and brotherhood. Two world wars, and the rise of English to something like a global lingua franca, put paid to such hopes. The chimera of a universal language could also be enlisted for reactionary ends, as demonstrated by the career of the Georgian-born Soviet philologist Nikolai Marr. He peddled a vulgar Marxist theory that language is a superstructure mirroring society’s economic base, and the unification of different languages into a single tongue is the logical endpoint of national development. Though discredited by fellow linguists, his ideas were endorsed by Stalin in the 1930s to lend intellectual legitimacy to his imperialist Russification agenda.

Some very fine imaginary languages are to be found in works of fiction. The people in Thomas More’s Utopia (1516) speak a blend of Greek and Persian called — imaginatively — Utopian; in Francis Godwin’s Man in the Moone (1638), a lunar-dwelling population communicate via a musical language in which each utterance forms a melody; in Alexander Bogdanov’s Red Star (1908), all the inhabitants of Mars speak the same Martian tongue; the novels of J.R.R. Tolkien feature fictional dialects inspired by Anglo-Saxon; the Newspeak in George Orwell’s Nineteen Eighty-Four (1949) is probably the best known fictional example of a ‘philosophical language’ — one specifically designed to demarcate the boundaries of acceptable thought.

Yaguello, a professor of linguistics at the University of Paris VII, notes a crucial flaw in many invented languages. The hermetic neatness to which their creators aspire — seeking to marry ‘harmony, eloquence, straightforwardness, logic, clarity of reference, musicality, symmetry, regularity and economy’ — contrasts markedly with the messy reality of natural tongues. She highlights the excessive schematism of Volapük, a would-be universal language devised by a German Catholic priest in 1879, which ‘contains moods not often found in world languages — for example, the operative and dubitative’. It’s no coincidence that the most enduring constructed language, Esperanto, is also among the least rigid; the fact that it has spawned a number of variants is ‘a sign of vitality’.

If the desire to engineer new languages originated in a certain innate drive — a neurotic impulse to arrange, codify and control that resides in all of us to a greater or lesser extent — it is in the nature of language to resist such limitations. Flexibility and mutability are essential; flux is a feature, not a bug. ‘A universal language,’ writes Yaguello, ‘is as impossible as perpetual motion.’ But when did futility ever get in the way of a good idea? The catalogue of invented tongues is more than just a cultural curio: it’s a monument, really, to the hubristic folly of human intelligence.

Originally published at https://www.spectator.co.uk .

[image error]April 21, 2022

Il caso della Intelligenza Artificiale

LIBERO 21 aprile 2022

LIBERO 21 aprile 2022Uno degli ultimi libri che ho letto sulla questione/problema della AI, che sta per Intelligenza Artificiale, è piuttosto recente ed ha un titolo che non lascia dubbi o interrogativi: è considerata l’Ultima Ideologia. Per chi l’ha scritto, forse, le ideologie sono finite.

Non mi pare sia una esagerazione, ma vista la piega che ha preso il mondo e le azioni dei suoi abitanti c’è poco da obiettare.

Il sottotitolo spiega che il libro è una “breve storia” di questa rivoluzione che comunque inizia da lontano e sicuramente avrà un futuro ben definito.

Il Libro

Il Libro

Mi sono appassionato a questo argomento perchè è legato al percorso di formazione culturale linguistica che ho fatto nel corso degli anni. Questo mio interesse nasce anche a causa di quell’antica esperienza che ebbi da giovane quando lavorai come studente infermiere in un ospedale mentale inglese.

Mi ritrovo sempre a riflettere dentro e sopra quello straordinario laboratorio, un vero “hub”, punto di partenza e di arrivo, di scontro e incontro, smistamento e creazione di quella misteriosa attività che si chiama intelligenza naturale, prodotta in quella scatola-cranio chiamata cervello.

Un luogo più misterioso ed affascinante il suo Creatore non poteva creare. In questo posto nasce quella che si chiama “intelligenza”, umana quanto volete, ma per niente creata da chi la pratica e la manifesta. Poco più di un kg e mezzo di molle e viscida materia grigia che in questo momento mi sta assistendo a scrivere quello che penso e scrivo.

La chiamiamo “Intelligenza Umana” e la mettiamo a confronto con quell’altra chiamata “Intelligenza Artificiale”. Noi moderni del ventunesimo secolo l’abbiamo adottata, senza sapere cosa sia davvero. Senza rendercene conto la possiamo interpellare quando ci pare.

Con essa ci confrontiamo, ci segue, ce la portiamo appresso, ci rincorre, ci controlla, ci sfida, addirittura arriva a sapere di ognuno di noi più di quanto sappiamo noi stessi.

Una memoria aggiunta, un’appendice del nostro io nascosto, ignoto a noi stessi, che alimentiamo ogni momento e che diventa sempre più espansiva e condizionante. Una vera e propria ideologia come la chiama l’autore del saggio il professore Gabriele Balbi.

Una intelligenza che non perdona. Con i suoi algoritmi sostiene la trasmigrazione incondizionata delle civiltà passate al digitale, di qualsiasi attività umana, per razza, colore e lingua, ritenendola preferibile a priori e senza discussione. Una ideologia che diventa un dogma. Attenzione, non è una teoria di complotto, è pronta all’uso.

Chiunque presto la dovrà sottoscrivere. Saremo obbligati a farlo. Qualsiasi supporto deve trasmigrare al digitale: anche la democrazia, una “istituzione” che sembra fare acqua da tutte le parti, visti i tanti, innumerevoli, infiniti insuccessi. Meglio sarebbe chiamarli disastri, che provoca questa democrazia, con questo tipo di intelligenza umana.

La sua unica logica è di sostituzione. Sostituiamo tutto o niente. Quando viene adottata dai policy maker, oltre alla retorica, si accompagna alla logica “del coltello svizzero”, lo strumento che in teoria ti permette di fare tutto. Si sostituisce così anche la Intelligenza Umana, quella naturale, con quella digitale e quindi artificiale.

E’ stata questa considerazione che ha fatto scattare in me la scrittura di quel breve messaggio, che in forma di lettera ho inviato a Fausto Carioti, giornalista, scrittore e vice direttore del giornale Libero.

Lui ha scritto: “La democrazia è per pochi … non tutti sono fatti per la democrazia”. Logica la mia risposta: meglio allora il digitale, ovvero l’intelligenza artificiale. Se poi la “cosa” diventa una questione etica, allora vuol dire che siamo al serpente che si mangia la coda. Il programmatore avrà sempre un’etica diversa …

[image error]April 20, 2022

Quando la scrittura è profetica …

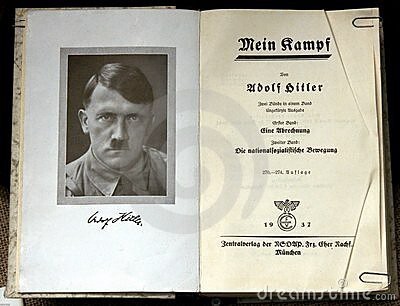

Oggi, 20 aprile 1889, nacque l’autore di questo libro che venne pubblicato il 18 luglio del 1925. Un esempio di scrittura che avrebbe condizionato la vita di milioni di persone di lì a qualche anno e il cui autore sarebbe poi passato alla storia come l’uomo politico più folle dei tempi moderni. Il libro ebbe un successo editoriale strepitoso vendendo milioni di copie solamente quando il suo autore conquistò il potere una decina di anni più tardi.

Ricordo che il volume aveva posto anche nella biblioteca di mio padre insieme a quello intitolato “Dux” di Margherita G. Sarfatti. Mio padre li teneva l’uno di fianco all’altro separati da un altro libro che all’epoca faceva furore, Il Capitale, di Karl Marx. Quest’ultimo era un’edizione economica ridotta. Gli altri due, se ricordo bene, nelle edizioni Mondadori. Alloggiavano il bella mostra in alto, sul primo scaffale della piccola biblioteca dove erano allineati anche i volumi della famosa collana verde La Medusa.

Non è che mio padre fosse poi un esperto conoscitore dei tre autori. Era un appassionato lettore di libri, li conservava gelosamente e mi permetteva, di tanto in tanto, di tirarli fuori, spolverarli e ricollocarli allineandoli per colore, altezza, genere. Lui, del resto, i libri li stampava anche, anche se la sua era una piccola tipografia di provincia meridionale. Eravamo appena usciti da una guerra disastrosa e quei tre volumi, con i loro autori, mi sembravano, a me che avevo soltanto una decina di anni, la causa e l’origine di tutti i mali del mondo.

Ricordo che li sfogliavo spesso cercando di carpire il senso di quelle pagine che avevano anche degli inserimenti fotografici su carta patinata. Non so che fine abbiano fatto questi tre libri che sono fissi nella mia memoria infantile, in quel mobile libreria dai vetri colorati che è finita giù in garage, contenitore e testimone muto di libri che hanno condizionato la vita di milioni di uomini e donne con la loro prosa, i loro pensieri, le loro azioni.

Il primo volume di “Mein Kampf” era stato dettato da Hitler al suo segretario Hermann Hesse mentre era in prigione nel 1924, per avere partecipato ad un colpo di stato contro il governo. Il titolo originale che avrebbe dato il Fuherer era: “Quattro anni di lotta contro le bugie, la stupidità e la codardia”. L’editore lo cambiò nel più sintetico “La mia battaglia”.

Hitler credeva nella superiorità della razza ariana il cui compito/dovere era quello di dominare sulle razze inferiori. Aveva elaborato una gerarchia razziale alla cui base c’erano gli zingari e gli ebrei, che dovevano essere sterminati, per salvaguardare la purezza degli Arii. Nella presentazione del libro il Capo scrisse: “Credo che oggi io interpreto la volontà dell’Onnipotente. Difendendo me stesso contro gli Ebrei, lotto per suo nome”.

La sua scrittura manifestava l’intenzione di costruire un impero tedesco per distruggere il marxismo, un movimento questo nelle mani degli Ebrei. Aspirava a conquistare l’Europa orientale e la Russia in nome dello “spazio vitale” tedesco (Lebensraum). Il secondo volume vide la luce dopo la sua uscita dalla prigione nel dicembre del 1924 per poi essere dato alle stampe nel 1926. In esso venivano spiegati nei dettagli i piani per la creazione del Terzo Reich.

Il libro non è, e non fu, di facile lettura sin dalla sua uscita. Perfino i suoi più fanatici seguaci lo trovavano difficile, astruso, illogico, ripetitivo e anche pieno di errori. Poche le copie vendute fino al 1933. Quando Hitler divenne Cancelliere, “fuehrer”, il libro inondò gli scaffali del mondo.

Una scrittura davvero profetica in questo caso, che non venne letta, capita ed interpretata, non solo per quanto ho detto innanzi, ma anche per il lento ma deciso precedere di un comportamento fanatico di un autore divenuto un terribile “Capo” con quelle idee che aveva messo per iscritto anni prima senza che nessuno gli credesse.

[image error]April 19, 2022

Elogio della scrittura elettronica

Ho pescato su un mio vecchio ed abbandonato blog questo articolo pubblicato il 25 settembre dell’anno 2007 alle ore 20.53 . Lo ripubblico integralmente perché, anche a distanza di 15 anni, mi accorgo che le cose che scrivevo non solo erano corrette, ma sono ancora valide. Lo dedico ad alcuni amici che trovano difficoltà ad entrare in questo nuovo modo di leggere e scrivere, oltre che di pensare. I link nel testo potranno aiutarli ad approfondire questo argomento in continua evoluzione.

Un altro pezzo di fantascienza si è avverato. Sono arrivati gli ‘alieni’! L’invasione dei libri elettronici. Gli e-books sono tra noi. Sono libri le cui dimensioni e il cui peso corrispondono a quelle di un normale volume, ma con caratteristiche e vantaggi impossibili per la carta stampata. La pagina è uno schermo a cristalli liquidi la cui luminosità è regolabile secondo le esigenze. Si consente così la lettura anche in ambienti completamente al buio.

Non c’è bisogno della luce. Per voltare pagina, in avanti o indietro, oppure per sottolineare una frase che si vuole ricordare, basta premere degli appositi pulsanti. Quando il lettore è arrivato all’ultima pagina e decide di smettere di leggere, non ha che da archiviare il volume e passare ad altro. Tutto ciò può avvenire via computer, su di un dischetto, su una penna ottica, su un palmare oppure direttamente su Internet.

In altri termini, il libro elettronico non offre solo la possibilità di leggere un volume con la massima comodità, ma anche un’intera biblioteca. L’acquisizione di una nuova opera è semplice. Basta collegarsi alla rete. Si compone un numero apposito e l’opera richiesta entra nel libro elettronico. Lo puoi leggere al computer o sul tuo palmare, ovunque con o senza fili. Se ti scoccia leggere puoi scegliere l’opzione di lettura. Qualcuno lo leggerà per te.Un percorso fatto di millenni. Straordinario il cammino percorso dal libro.

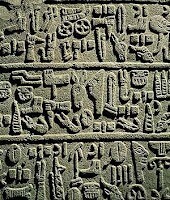

Una storia affascinante che si affianca alla storia dell’uomo nella notte dei tempi. In essa si racchiudono altre storie che si intersecano, si intrecciano, si incrociano, si integrano. Storie che in un discorso sulla comunicazione creativa, dentro o fuori di un blog, non si possono ignorare, e che riguardano alcune delle attività più nobili dell’uomo: il pensiero, le idee, la fantasia, la scrittura, la lettura, le immagini, la memoria, il disegno, la pittura, la tipografia, la carta, passando per Gutenberg ed il suo torchio, fino ad arrivare alla linotype, al telefono, alla televisione, al computer. Sono tutte componenti di un unico discorso che corre verso la comunicazione tra gli uomini.

Nel XIV secolo a.C., in una località della Siria chiamata, guarda caso, Biblos, esisteva una scrittura cuneiforme che utilizzava solo ventidue segni, tutte consonanti. Le vocali non trascritte, vennero ristabilite successivamente in base alla fisionomia delle parole. Tutto lascia supporre che questa sia stata la prima scrittura alfabetica. Mille anni più tardi, verso il quinto secolo a.C., l’alfabeto greco comparve sulla scena e comprendeva 24 lettere.

Con i Greci, la scrittura raggiunse il massimo della sua fioritura, segno che l’uomo, attraverso l’alfabeto, aveva trovato il sistema migliore per convogliare i suoi pensieri: dalla storia alla filosofia, dal teatro alla narrativa, dalla poesia alla scienza, la scrittura veniva ad occupare così il centro della comunicazione umana. La sua ‘forma’ si afferma per millenni in maniera materiale, concreta: sull’argilla, sulla roccia, sul marmo, sul legno, sui papiri, fino ad arrivare alla carta. Si realizza in forma artistica, personale, ornamentale, fantastica ma sempre in modo artigianale, soggettiva.

La scrittura immateriale . Oggi, con l’avvento del computer, la scrittura diventa immateriale, si affida, cioè, all’onda invisibile degli impulsi elettrici. Nasce la scrittura elettronica che sconvolge abitudini secolari, presenta vantaggi imprevedibili di cui non se ne più fare a meno ma costringe il pensiero umano ad organizzarsi in maniera diversa. E siamo arrivati alla domanda cruciale alla quale interessa trovare una risposta adeguata: qual è la differenza tra la parola stampata e la parola elettronica, cioè quella che appare sullo schermo? Si tratta di un semplice cambiamento di forma o di genere?

E’ possibile che man mano che la comunicazione elettronica si sostituisce a quella meccanica, la scrittura, e quindi il pensiero, diventi qualcosa di diverso da quello che sia l’una (la scrittura) che l’altro (il pensiero) sono stati per millenni? Se pensiamo alle definizioni che si danno degli ‘ipertesti’ è lecito chiedersi se le innumerevoli mutazioni tecnologiche in atto debbano essere viste come delle semplici risposte a bisogni e desideri collettivi, oppure come sviluppi logici nella inesorabile evoluzione tecnologica.

Gli “ipertesti” rappresentano, forse, l’inconscio bisogno dell’uomo di liberarsi dalla prigione di una tradizione che vede la comunicazione come ingabbiata nella linearità, nella univocità, nella individualità stilistica, oppure essi sono un prodotto secondario, uno sfogo passeggero, un effimero contemporaneo? Possono essere la prima ondata di un mutamento epocale che sommergerà poi tutto sul suo cammino?

Se l’ “ipertesto” è davvero un bisogno sentito, il riflesso di una volontà di uscire da parte di chi scrive da un lungo isolamento, per definire i termini del processo della comunicazione, allora tutto ciò potrà voler significare un’epica battaglia che trasformerà non solo il modo di leggere, di scrivere e di pubblicare, ma anche di pensare e, quindi di essere. La parola è una ‘manifestazione’. La parola stampata sulla pagina è una ‘cosa’.

La configurazione di impulsi sullo schermo è una ‘manifestazione’, una entità indeterminata, sia in particella che in onda, un arrivo ectoplastico (periferico, ai margini) ed una partenza. La parola stampata occupa una posizione nello spazio, sulla pagina, in un libro. E’ là, ed è rintracciabile. La parola sullo schermo, una volta materializzata, digitalizzata e salvata in memoria, non si può dire che esiste come prima.

Ha un potenziale, ma non ha un ‘luogo’. Qualcuno potrà obiettare che il ‘bit’, (l’unità minima di informazione), esiste e può essere tirato fuori in ogni momento. La sua dislocazione, comunque, non è reperibile se non in situazioni assistite. La parola stampata è fuori, visibile; l’altra è dentro, invisibile. L’una è una “cosa”, l’altra, “l’idea di una cosa”.

La parola sulla pagina partecipa della materia. Quella elettronica, messa in memoria, invisibile, sembra avere cambiato direzione espressiva, come se fosse ritornata nel pensiero. La sua entità si è come dissolta in un potenziale neurale. La forma di una parola, nel suo aspetto fisico, è solo il suo vestito. La sua forza, la pulsazione del suo significato, resta la stessa, sia se essa è incisa nel marmo, nella sabbia, nel papiro, stampata sulla pagina o lampeggiante sullo schermo.

Ma è davvero così? La parola può esistere fuori della percezione e traduzione del suo lettore? Se non può, allora è chiaro che non possiamo ignorare il modo con il quale essa viene trasmessa. La parola scolpita nella pietra porta con sé il peso implicito della intenzione di chi l’ha scolpita. E’ decifrata nel senso perché è indistruttibile. Ha peso, grandezza, vive nel tempo. La stessa parola, sullo schermo, non ha peso nella sua presentazione. Il segno è lo stesso, ma non è identico.

Le parole stampate , anche se provengono dalla forza di un’altra mente lontana, sono isolate e raccolte tra le pagine. Quelle sullo schermo sembrano arrivare da una specie di collettivo che si trova altrove, qualcosa di più profondo e più dentro, oltre la soggettività dello scrittore. Le parole scaturiscono come da un vuoto che è più profondo della stessa lingua. Questo vuoto, non chi scrive quelle parole, reclama la sua origine. La pagina è piatta, opaca.

Lo schermo ha una profondità indeterminata, la parola galleggia sulla superficie come una foglia sul fiume. Da punto di vista fenomenologico, la parola è meno assoluta. La foglia sul fiume non è la foglia colta o tenuta in mano. Le parole che appaiono e scompaiono sullo schermo sembrano essere più degli elementi costitutivi di un processo al quale sono sottoposti i fluidi. Non si tratta di qualcosa migliore o peggiore, ma di qualcosa di “diverso”.

La metamorfosi della parola stampata alla parola elettronica indica il passaggio-spartiacque che si ebbe quando si passò dalla cultura orale a quella scritta. Anche Socrate avvertì i pericoli che si presentavano in questo passaggio. Venivano cambiate le regole del gioco intellettuale. Il testo scritto poteva essere trasmesso, studiato, annotato e commentato.

La conoscenza poteva diventare stabile. Il passaggio dalla scrittura alla stampa, e la successiva alfabetizzazione, rese possibile l’illuminismo. Sono oggi i computer, la vera apoteosi della razionalità, a destabilizzare l’autorità della parola stampata e a farci ritornare in qualche modo al processo di orientamento che caratterizzò le culture orali.

La parola sullo schermo è un processo in quanto genera una modifica nel rapporto tra lo scrittore e la lingua. La funzione della stampa è, invece, quella di immobilizzare e conservare la lingua. Fare un segno sulla pagina significa fare un gesto verso la permanenza della stessa nel tempo. Significa fare una scelta tra innumerevoli possibilità espressive.

Lo scrittore, una volta, durante il suo lavoro di preparazione di un prodotto che poteva essere cambiato, composto e, in maniera più o meno decisiva, inciso sulla carta, lottava continuamente con questa caratteristica primaria che aveva il mezzo. Se egli scriveva con la matita o con la penna, doveva cancellare gli errori. Se batteva a macchina, doveva o ribattere o usare qualche strumento per cancellare. Il percorso tra l’impulso e la scrittura era reso più ostico dal fatto che gli errori costringevano a fare dei passi indietro e a fare un ulteriore lavoro.

Lo scrittore tendeva a correggere aiutandosi con l’orecchio prima di passare a correggere il testo scritto. Questo costante senso di consapevolezza della fissità e indelebilità della parola stampata non fa parte più della fatica di chi scrive. Vale a dire l’elaborazione della scrittura elettronica non la richiede più. Le parole ora arrivano sullo schermo in maniera provvisoria. Possono essere, infatti, trasferite ad un semplice tocco di un tasto, oppure cancellate.

E quando sono cancellate è come se non fossero state mai scritte, non fossero mai esistite. Non v’è il riscontro dell’errore fatto. La necessità di spingere in avanti la lingua è cambiata. Laddove le limitazioni del mezzo un tempo incoraggiavano una resistenza pratica al rigetto dell’espressione sbagliata, quella responsabilità è ora passata allo scrittore.

Le parole non sono le stesse. Al lettore, comunque, interessa poco se una pagina è stata scritta sullo schermo, a mano o stampata. Non ne avvertirà la differenza. Le parole sono le stesse. La differenza la fa per lo scrittore nell’atto dello scrivere. Molti scrittori che sono passati alla parola elettronica affermano che il mezzo li libera, li disinibisce. Il fatto che possono muovere, spostare, sostituire, trasportare, recuperare intere frasi, paragrafi e sezioni da un posto all’altro, li mette in condizione di collocare il proprio lavoro, o meglio il processo del lavoro di scrittura, in un ambito spaziale allargato.

Questo sembrerebbe essere un vantaggio. Ma, come sempre, la realtà ha due facce. A rimetterci sarebbe lo stile, la qualità della scrittura. La consapevolezza di poter afferrare il tutto della scrittura, attraverso il mezzo a disposizione, farebbe perdere allo scrittore la cura del particolare, del dettaglio, dello stile.

La scrittura al computer favorisce il processo della scrittura nel suo insieme. Lo scrittore si sente più libero di poter muovere frasi, periodi e paragrafi, ma perde il suo riferimento fisso. Tende cioè ad essere possibilista, sa che la sua scrittura può essere variata. Lavora al suo testo considerandolo una “versione” provvisoria che può essere modificata in qualsiasi momento.

La tirannica aspirazione flaubertiana alla ‘parola giusta’ tende a scomparire e l’autore non è più il creatore sovrano del testo. Se la sua scrittura è ‘una versione’, e se il ‘prodotto’ della scrittura tende a diventare un composto di più ‘forme’ e ‘versioni’ da cui l’ipertesto è costituito, allora vorrà dire che l’idea della scrittura individuale sta per tramontare.

Allorquando si passò dalla comunicazione orale a quella scritta si costituì l’idea storica della paternità della scrittura. Con la scrittura elettronica è possibile che lo scrittore spostandosi dal prodotto al processo, e con la riduzione del rigore stilistico, tende a offrire un esempio di espressione piuttosto che una realizzazione artistica oggettiva.

Appunto, un testo di scrittura che è una versione provvisoria, modificabile, transitoria. Un ritorno all’orientamento orale della comunicazione, prima che si arrivasse alla parola stampata. L’elaboratore elettronico, intervenendo sulla scrittura per mezzo dell’ipertesto, determina il processo di scrittura operando sul testo in maniera decisiva, come mai nessuno ha potuto intervenire.

Il testo sullo schermo non diventa mai “forma” legata, unita, tenuta insieme, catturata e fermata nel tempo. Il testo sullo schermo scorre, scompare e ricompare, si seziona e si scompone, per poi ricomporsi ritornando dal nulla in cui era apparentemente ‘scomparso’.

Le parole non si fissano sulla pagina opaca ma navigano iperspazio quasi-dimensionale. Esse possono essere non solo mosse ed alterate, ma ognuna di esse può costituire, almeno in teoria, l’inizio di un altro nuovo percorso narrativo ed espositivo all’interno di un percorso a sua volta già cominiciato.

Lo stesso testo può essere programmato per occasionare partenze ed uscite collaterali, oppure incorporare elementi visivi o documenti aggiuntivi. Il lettore può interagire, può modellare il testo a suo piacimento, interrompendo la narrazione, organizzando le righe in maniera diversa, creando ‘finestre’ alla quali attingere informazioni e descrizioni a piacimento. Un’esperienza collettiva. Questo tipo di utilizzazione può essere non solo individuale ma collettiva, interattiva e collaborativa.

Questa fluidità del mezzo elettronico, che mette a disposizione scelte ed opportunità nuove, determinerà sicuramente nuovi modi di lettura e di scrittura. E’ ancora prematuro poterli definire con chiarezza. Chi lavora coi giovani, nella scuola e fuori, può gia testimoniare di nuovi modi di ‘leggere’ la realtà, spesso legati direttamente a nuovi modi di organizzare il pensiero.

E’ bene non assumere atteggiamenti di sufficienza intellettuale o di scetticismo critico nei confronti di quanto sto cercando di dire, anche in maniera provocatoria, in questa sede. Desidero soltanto far riflettere specialmente chi si accinge ad usare i momenti della lettura e della scrittura non solo come mezzi di esplorazione del mondo della comunicazione ma addirittura come strumenti educativi.

Se un rischio scaturisce da questa sorta di ‘mondo nuovo’ è quello che riguarda la gestione delle informazioni, la ‘navigazione’ e le sue procedure. Come potremo muoverci in questo spazio elettronico infinito senza perderci? La strutturazione di questo spazio può essere restrittivo e può confondere tanto da assorbire il narratore e stancare il lettore. C’è inoltre il problema della selezione e della scelta dei materiali.

Con un testo così instabile come quello che viene fuori dallo spazio elettronico, nel quale gli autori-lettori possono facilmente introdursi, come si può evitare tutto quanto è superfluo e triviale una volta che si è catturati in questa sorta di labirinto? Come si farà a proteggere valori letterari come la coerenza, l’unità, l’integrità, la voce e la visione di un testo?

La “forma” dovrà essere ridefinita. Il ‘testo’ ha perduto la sua tradizionale certezza. Come si potrà valutare, giudicare, analizzare un’opera che non potrà mai essere letta allo stesso modo due volte? E’ la sfida che abbiamo di fronte. Una sfida alla nostra identità di uomini che hanno nella parola la loro libertà.

[image error]April 18, 2022

Passato, Presente, Futuro

Il Libro

Il Libro

Il Libro

Il Libro

“Il mistero della vita, scrisse una volta Francesco de Sanctis, è che il tutto non comparisce mai come tutto, ma come parte”. Ed è appunto come “parte” che si presenta e si manifesta la vita degli uomini. La vita di ogni uomo è una prigione. In diverse occasioni mi sono occupato del tempo. Quando poi ti conti gli anni che indossi, scopri cos’è se ti ritrovi con due libri tra le mani.

Il primo è quello che vedete qui sopra con la copertina gialla, il secondo rivestito di un blu editoriale. Il primo è un libro inglese sulla cui terza pagina c’è una data scritta da me a matita: “London 09/10/62”. Conservo all’interno anche un ritaglio con una recensione del quotidiano The Telegraph a firma di di un Anthony Smith. I contenuti riguardavano le intenzioni, il futuro della razza umana. Un gruppo selezionato di eminenti scienziati, uomini politici ed economisti si impegnavano a tracciare l’avvenire come idea di futuro. Ed io avevo voglia di seguirli.

Il secondo parla anch’esso del futuro, non il solito che dovrà arrivare, ma quello che è già presente. Infatti l’edizione del libro non è cartacea, come quello in giallo, ma è in formato digitale, un ebook. Pagato a poco prezzo, parla di futuri possibili, ma che sono già qui e non ce ne rendiamo conto. Oggi mi ritrovo con la testa piena di passato in un presente crudele e fuggevole.Entrambi mi svelano il “mistero del tempo”, facendomi leggere il “destino del futuro”. Un modo come un altro per sfidare la continuità alla quale l’uomo non è abilitato a prendere parte.

Lo sapeva bene Sant’Agostino che ebbe a dire: “Non esiste il passato, il presente ed il futuro. Esiste bensì la presenza del passato, la presenza del presente, la presenza del futuro”. Eppure gli uomini hanno bisogno di dare forma e contenuto al tempo della propria esistenza in termini cronologici di passato, presente e futuro altrimenti non avrebbero la possibilità di dare un senso al loro essere. Il tutto in tre paradossi.

Il primo è inerente alla consapevolezza che ognuno ha di vivere in un tempo che precedeva la sua nascita e che continuerà dopo la sua morte. Questa consapevolezza individuale del finito e dell’infinito vale simultaneamente per il singolo e per la società. Infatti l’individuo che si trasforma, cresce e poi invecchia, prima di scomparire un giorno o l’altro, assiste in quel mentre alla nascita e alla crescita degli uni e all’invecchiamento e alla morte degli altri. Invecchia in un mondo che cambia, se non altro perché gli individui che ne fanno parte invecchiano anche loro e vedono generazioni più giovani prendere progressivamente il loro posto.

Ci sono spiegazioni di tipo intellettuale per questo primo paradosso: sono tutte le teorie che, in un modo o nell’altro, inscenano il ritorno del medesimo. Nella maggioranza delle società studiate dall’etnologia tradizionale esistono rappresentazioni dell’eredità molto elaborate che tendono a ritenere la morte degli individui non una fine in sé quanto l’occasione per ridistribuire e riciclare gli elementi che li compongono. Le teorie della metempsicosi sono solo un tipo particolare di tali rappresentazioni.

In Africa, per esempio, l’idea del ritorno degli elementi liberati dalla morte non è associata a quella del ritorno degli individui in quanto tali, anche se, nelle grandi chefferies o nei regni, la logica dinastica spinge in quella direzione. Altre istituzioni, come le classi di età, o taluni fenomeni religiosi ritualizzati, come la possessione, rientrano in quella visione immanente del mondo che tende a relativizzare l’opposizione tra vita e morte in virtù di un’intuizione non lontana dal principio scientifico secondo il quale nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma.

Il secondo paradosso del tempo è quasi l’inverso del primo e riguarda la difficoltà per uomini mortali, e quindi tributari del tempo e delle idee di inizio e fine, di pensare il mondo senza immaginarsene una nascita e senza assegnargli un termine. Le cosmogonie e le apocalissi, in varie modalità, sono una soluzione immaginaria per rispondere a questa difficoltà.

Il terzo paradosso del tempo rimanda al suo contenuto o, se vogliamo, alla storia. È il paradosso dell’evento, del fatto sempre atteso e sempre temuto. Per un verso sono gli eventi che rendono sensibile il passaggio del tempo e che servono anche a datarlo, a ordinarlo secondo una prospettiva diversa dal semplice ripresentarsi delle stagioni. Ma per un altro verso l’evento comporta il rischio di una rottura, di una lacerazione irreversibile con il passato, di un’intrusione irrimediabile del nuovo nelle sue forme più pericolose.

L’ha studiato bene Marc Augè quando in un suo libro si è chiesto “che fine ha fatto il futuro? Dai nonluoghi al nontempo”. Per un lungo periodo della storia umana le catastrofi ecologiche, meteorologiche, epidemiologiche, politiche o militari avevano il potere di minacciare l’esistenza stessa del gruppo, e lo sviluppo delle società non ha fatto svanire la consapevolezza di rischi del genere: li ha solo collocati su una scala diversa.

Il controllo intellettuale e simbolico dell’evento è sempre stato al centro delle attenzioni dei gruppi umani. Lo è ancora oggi; cambiano solo le parole e le soluzioni. È anzi possibile che il paradosso dell’evento sia al suo culmine: mentre la storia accelera sotto la spinta di eventi di ogni genere, noi pretendiamo di negarne l’esistenza, come nelle epoche più arcaiche, per esempio celebrandone la fine.

Ogni uomo nasce inchiodato alla sua realtà che è specificamente legata al suo luogo ed al suo tempo. Tra finito ed infinito tutti navighiamo nel “mistero” che resta anche un“paradosso”, checchè se ne possa dire e pensare. “Se l’umanità fosse eroica, accetterebbe l’idea che la conoscenza è il suo fine ultimo. Se l’umanità fosse generosa, capirebbe che la condivisione dei beni è per lei la soluzione più economica. Se l’umanità avesse coscienza di se stessa, non permetterebbe ai giochi di potere di oscurare l’ideale della conoscenza. Ma l’umanità in quanto tale non esiste, ci sono solo gli esseri umani, le società, i gruppi, le potenze… e gli individui.”

Questa è una poco confortante conclusione in quanto non si manifesta un benchè minimo tentativo di dare un segno di spiritualità a questo essere umano che continua ad essere considerato sin dalla nascita come un “contenitore” della storia umana, la “sua”storia come quella dei suoi compagni di viaggio. Nulla lo porta a pensare che sia la storia personale che quella universale appartengono contemporaneamente e paradossalmente a entrambe.

L’una fa parte del tutto, così come il tutto è fatto di tante parti. Aveva ragione Francesco De Sanctis. E per quanto riguarda quei due libri dai quali è partita la scrittura di questo post che è non soltanto un ricordo/amarcord, ma anche un progetto/una ipotesi di futuro. Entrambi i libri fanno parte del tutto. Per il momento si ritrovano nel mio presente, sia come passato che come futuro. Quando scomparirò, rientrerò nel tutto dal quale arrivai in maniera inconsapevole.

[image error]MEDIUM

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers