Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 127

October 19, 2017

Review: L'arte di tacere

L'arte di tacere by Joseph Antoine Toussaint Dinouart

L'arte di tacere by Joseph Antoine Toussaint DinouartMy rating: 5 of 5 stars

Dalla Introduzione:

"Principi necessari per tacere 1. Si deve smettere di tacere solo quando si abbia qualche cosa da dire che valga più del silenzio. 2. C’è un tempo per tacere come c’è un tempo per parlare. 3. Il tempo per tacere deve essere nell’ordine sempre il primo: non si saprà mai parlar bene se prima non si è imparato a tacere. 4. Tacere quando si è tenuti a parlare è una cosa da deboli e da imprudenti, tanto quanto parlare quando si deve tacere è sintomo di leggerezza e indiscrezione. 5. In generale è certo che si rischia di meno a tacere che a parlare. 6. L’uomo non è mai tanto padrone di sé quanto lo è nel silenzio: quando parla egli sem bra perdersi, per così dire, al di fuori di sé, e dissolversi nel discorso al punto da appartenere meno a se stesso che agli altri. 7. Quando si ha una cosa importante da dire bisogna prestarvi un’attenzione particolare: è bene dirla prima a se stessi e poi ripetersela, in modo da non doversi pentire quan do non si è più in grado di trattenerla. 8. Se si tratta di serbare un segreto non si tace mai troppo. Il silenzio è, in questa circostanza, una delle cose per le quali non si deve temere nessun eccesso. 9. Il riserbo necessario per conservare bene il silenzio nella vita quotidiana non è una virtù minore dell’abilità e dell’impegno a parlare bene. E non c’è merito maggiore nello spie gare ciò che si sa di quanto non ve ne sia nel tacere su ciò che si ignora. A volte il silenzio del saggio vale più del ragionamento del filosofo, poiché è una lezione per gli impertinenti e un’ammonizione per i colpevoli. 10. Il silenzio a volte fa sembrare saggio un uomo mediocre e capace un ignorante. 11. Siamo naturalmente portati a credere che un uomo che parla poco non sia un gran genio, e che chi parla troppo sia uno sconsiderato o un pazzo. È meglio far credere di non essere un genio di prim’ordine, rimanendo spes so in silenzio, piuttosto che passare per folle abbandonandosi alla smania di parlar troppo. 12. Il tratto distintivo di un uomo coraggioso è quello di parlare poco e di compiere delle grandi azioni. Il tratto distintivo di un uo mo di buonsenso è di parlare poco e dire sempre cose ragionevoli. 13. Quale che sia la disposizione d’animo che abbiamo verso il silenzio, dobbiamo sempre diffidare di noi stessi: la smania di dire qualcosa sarebbe già un motivo sufficiente per tacerla. 14. Il silenzio è necessario in molte occasioni, ma bisogna sempre essere sinceri: è possibile tenere per sé certi pensieri, ma non fingerli. Esistono delle maniere di tacere senza chiudere il proprio cuore, di essere discreto senza essere cupo e taciturno, di nascondere alcune verità senza coprirle con menzogne."

Nulla da aggiungere! Mi metto a pensare il "silenzio" e poi ne scrivo ...

View all my reviews

Published on October 19, 2017 07:49

October 18, 2017

Una antologia elettronica di poesia

L'indice

L'indice (cliccare per leggere la rivista)

Leggere e scrivere in cartaceo non è la stessa cosa di leggere e scrivere in digitale. Dedico questo post a chi pensa che la comunicazione cartacea sia migliore di quella digitale. Una mia antica conoscenza ha scritto di recente un libro, un romanzo pseudo fantascientifico interamente dedicato a questo argomento. Ha presentato il libro in molte scuole e centri culturali diffondendo l'idea, nella quale fermamente crede e fa credere come tanti, che il libro cartaceo non scomparirà mai e che il libro digitale non potrà mai sostituirlo.

Sono posizioni estreme ed estremistiche di chi non sa leggere i cambiamenti e crede di fermare il tempo che inesorabilmente passa e cambia uomini e cose. Solo gli sciocchi possono pensare che il libro tradizionale, con il quale questo blogger è nato e cresciuto nella tipografia post gutenberghiana paterna, possa scomparire di botto. Alla stessa maniera, soltanto un pazzo ignorante può pensare di eliminarlo sostituendolo con uno digitale. Le due realtà, l'ho scritto numerose volte, sono destinate a procedere insieme forse almeno per altri cinque secoli, il tempo che ha vissuto il libro di Gutenberg.

Detto questo, desidero parlarvi di una antologia interamente digitale che ho scoperto in Rete tempo fa e che mi pare dimostri quali possano essere le differenze tra la scrittura e lettura digitale e quella cartacea. Chi ha la pazienza di leggere con attenzione le indicazioni per la lettura, potrà avere un assaggio di lettura elettronica, specialmente se non si ha molta dimestichezza con il mezzo usato per leggere, sia esso un pc o un iPad. Se si conosce un pò di inglese ancora meglio. Basta far scorrere il mouse sullo schermo e si passerà da un capitolo all'altro.

La rivista si apre con un diretto richiamo a William Shakespeare nel sonetto 18, con la dichiarata intenzione di occuparsi di "crescita umana", con tutto quanto si intende con questa espressione, in termini di identità, speranze, cultura, nel nostro viaggio della vita. Diretta da Jonathan Bohrn, la rivista contiene testi poetici di autori classici e moderni, passando per i contemporanei emergenti, il tutto corredato da contributi fotografici e artistici.

Un progetto in continuo divenire, flessibile, ma non una semplice rivista elettronica. Un libro che ogni anno si aggiorna, alla ricerca di nuovi inserimenti. La rivista nasce più di dieci anni fa e si rinnova ogni anno, non solo nei contenuti ma anche nei suoi aspetti grafici e stilistici.

Nelle due immagini che corredano questo post, avete modo di vedere le pagine con l'indice e quelle della presentazione. Cliccando a destra e a sinistra si potranno aprire i capitoli in maniera dinamica. In alto a destra, l'orlo della pagina piegata fa da "sfogliapagina". Se conoscete un pò di inglese, gusterete meglio la vostra lettura elettronica. Cliccate sulla parola INDICE, si evidenzierà il link che vi porterà alla rivista. Buona lettura!

La presentazione

La presentazione

Published on October 18, 2017 13:53

Una storia esemplare: L’ungherese che andò in Tibet a piedi

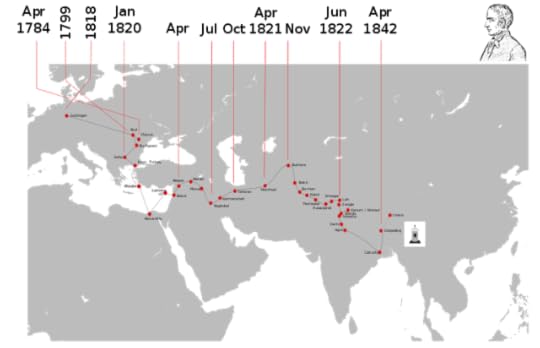

Il viaggio di Csoma ( da: Wikipedia )

Il viaggio di Csoma ( da: Wikipedia )"Andare a piedi dai Carpazi a Calcutta è raro. Aprire da solo l’Occidente alla conoscenza della lingua e della cultura tibetane è unico. Il suo nome non figura nelle storie della filosofia. Se ho voluto che questo strano camminatore, noto soltanto a pochi, fosse presente qui, è perché ritengo che il suo lavoro abbia sconvolto nel profondo la storia del pensiero occidentale. Senza chiasso, senza mezzi, soltanto con i piedi e con l’ostinazione, quasi con la sua follia, avviò dei processi di cui non abbiamo ancora visto tutte le conseguenze. Con soltanto un dizionario, una grammatica e una tenacia infinita e modesta, aprì dei varchi che prima di lui non esistevano. La storia di questo ungherese eroico merita dunque di essere raccontata.

Si chiamava Alessandro Csoma de Kõrös. È nato in Transilvania, proprio alla fine del XVIII secolo, in una famiglia di piccoli nobili decaduti. Non si tratta di particolari insignificanti. La regione è strana, di difficile accesso. Conserva, in Europa, qualcosa di selvaggio e di tetro. Essere nobili impedisce di lavorare senza impedire di essere poveri. La sua famiglia conduce dunque un’esistenza di contadini al verde, con le aggravanti dell’umiliazione e dell’orgoglio. Per seguire gli studi dai monaci, che hanno notato il suo dono per le lingue, il giovane Alessandro fa le pulizie nel convento. Mentre i suoi condiscepoli si riposano o si divertono, lui spazza, lava i piatti, sistema gli attrezzi. Lo si sbeffeggia. Lui impara a vivere senza curarsi dei sarcasmi.

Gli interessa una sola cosa: la conoscenza delle lingue. Presto padroneggia latino e greco, si barcamena col tedesco, si perfezione in inglese. La stranezza della sua lingua, l’ungherese, comincia a roderlo. È il periodo in cui l’Europa scopre il sanscrito, la lingua sacra dell’India, e s’interessa della sua parentela con le lingue europee. Ma la lingua ungherese non appartiene alla famiglia indoeuropea. Viene da altrove. Ma da dove? Forse il popolo magiaro parla un idioma legato alle sue origini. Alessandro si mette in testa di scoprirle. Giura con il sangue, assieme a qualche condiscepolo esaltato come lui, che farà di tutto per riuscirci. A quel tempo, c’è chi pensa che i magiari e la loro lingua siano venuti dalla Mongolia.

Alessandro ha dunque una sola idea in mente, un solo scopo nella vita: andare là, verificare, trovare l’origine del suo popolo, collegare la sua attuale stranezza al suo antico passato in Asia. Ma come si va dai Carpazi in Mongolia quando si è poveri? A piedi. Non subito però. Alessandro ottiene una borsa di studio dal Regno Unito per proseguire la sua istruzione a Gottinga. Al suo ritorno, il giorno in cui si sente finalmente pronto, parte dunque dalla piccola borgata di Kõrös a piedi, zaino in spalla. Siamo nel 1819, lui ha trentaquattro anni. Tre anni dopo, sta ancora camminando, arriva ai contrafforti dell’Himalaya.

Alessandro Alessandro è passato per la Turchia e la Persia, lavorando per nutrirsi, facendo una lunga deviazione per evitare un’epidemia di peste, imparando strada facendo il turco e il persiano che vanno ad arricchire la sua panoplia linguistica. L’uomo è taciturno. Serio, austero, ostinato. Ma è tanto intelligente e solerte quanto tenace. In Tibet, eccolo bloccato dalla neve. Comincia ad assimilare qualche rudimento della lingua tibetana, s’inizia all’alfabeto, diventa a poco a poco amico dei lama. Sensibili alla sua voglia di sapere, alla sua determinazione, i santi uomini finiscono col redigere, soltanto per lui, delle presentazioni del buddhismo, rispondendo in maniera minuziosa alle sue domande. Nessun occidentale, prima, aveva mai avuto una simile occasione.

Alessandro Alessandro è passato per la Turchia e la Persia, lavorando per nutrirsi, facendo una lunga deviazione per evitare un’epidemia di peste, imparando strada facendo il turco e il persiano che vanno ad arricchire la sua panoplia linguistica. L’uomo è taciturno. Serio, austero, ostinato. Ma è tanto intelligente e solerte quanto tenace. In Tibet, eccolo bloccato dalla neve. Comincia ad assimilare qualche rudimento della lingua tibetana, s’inizia all’alfabeto, diventa a poco a poco amico dei lama. Sensibili alla sua voglia di sapere, alla sua determinazione, i santi uomini finiscono col redigere, soltanto per lui, delle presentazioni del buddhismo, rispondendo in maniera minuziosa alle sue domande. Nessun occidentale, prima, aveva mai avuto una simile occasione.

Alessandro resterà tra quelle montagne per sette anni. Estate e inverno. Lavorando in una cella monacale, praticamente senza riscaldamento, quasi sempre in completa solitudine, diventerà il primo tibetologo della storia, il primo europeo capace di leggere e scrivere il tibetano, di padroneggiare la lingua e di scoprire, di prima mano, i testi e i pensieri di quel buddhismo singolare. Gli inglesi hanno interessi strategici nella regione, e il Tibet costituisce un «pezzo» decisivo nelle partite che stanno giocando. Incaricano dunque Alessandro di redigere un dizionario tibetano-inglese e una grammatica di tibetano. In passato, dei fondi inglesi gli hanno permesso di proseguire gli studi. Uomo d’onore, di parola e di dovere, Csoma de Kõrös accetta di mettere a punto quel dizionario e quella grammatica.

Dall’Himalaya, andrà dunque a piedi nel Bengala, poi a Calcutta. Lì, resterà numerosi anni, ospitato dalla Royal Asiatic Society of Bengal, primo istituto di ricerca fondato dai britannici. Alessandro dorme sul nudo pavimento, in una stanzetta minuscola con, a ognuno dei quattro angoli del suo pagliericcio, una cassa di libri. Nel 1836, diciassette anni dopo la sua partenza dall’Ungheria, Alessandro ha finito il lavoro. Ha aperto la porta del Tibet al sapere europeo. Ha pagato il suo debito simbolico agli inglesi, e fatto opera di scienziato e di pioniere. Ma non ha assolto la sua vera missione, non ha tenuto fede al suo giuramento: trovare in Mongolia l’origine dei magiari. Decide dunque di lasciare Calcutta.

Sempre solo, sempre a piedi, sempre senza un soldo in tasca, va «a fare un giro in Asia», come dice in una delle sue ultime lettere. Ricordo la commozione che mi ha pervaso il giorno in cui mi sono imbattuto nella sua tomba, nel cimitero di Darjeeling. Una colonna squadrata, di pietra chiara, cinta da sbarre metalliche, eretta più tardi dalle autorità ungheresi, occulta in parte la tomba, sormontata da parecchie lastre di marmo con testi in lingue diverse. Tutti celebrano questo sapiente, virtuoso fino alla follia, che riposa in quel piccolo cimitero sperso nei contrafforti dell’Himalaya. Alessandro, in marcia verso la sua promessa di gioventù, è morto a cinquantotto anni di una banale dissenteria. Nel suo bagaglio, non un soldo. Ma libri in dodici lingue differenti.

Perché voler fare di questo camminatore folle un filosofo? Dopotutto, non ha scritto nulla che tratti direttamente di metafisica, di logica o di etica. Sostengo nonostante tutto che Alessandro merita di essere chiamato filosofo, e perfino in modo più legittimo del suo omonimo, l’imperatore macedone che era stato allievo di Aristotele. Affermazione che va giustificata. È semplice: ritengo filosofo chiunque varchi dei confini, apra brecce, abbatta muri, pareti, steccati, ogni uomo che permetta, con il rigore che un simile compito esige, l’incontro di due universi mentali separati. Da questo punto di vista, Alessandro non ha semplicemente camminato fra i continenti, cosa che fa di lui un viaggiatore d’eccezione ma non un filosofo.

Ha camminato fra le lingue e le civiltà, aprendo passaggi che al suo seguito, armati degli strumenti da lui forgiati, altri possono percorrere. Ha camminato infatti fra le culture dell’Occidente e dell’Asia, aprendo varchi, tracciando strade. Ha permesso che l’orizzonte si ampliasse, che si cominciasse a intravedere l’idea diversissima che si ha del mondo, qui da noi e là. Né il soggetto né l’oggetto, né l’essere né il nulla, né la continuità né la discontinuità, né il tempo né l’eternità vengono concepiti in modo identico nella metafisica europea e nell’antimetafisica tibetana. È in parte alla lunga marcia di Alessandro, dai Carpazi a Calcutta, che va il merito di averne preso atto. E di dover continuare a farlo, dal momento che la grande corsa non è finita…

Per amor di precisione, è bene ricordare che l’ipotesi di un’origine mongola dei magiari e della lingua ungherese si è rivelata falsa. La scoperta delle lingue dette «ugrofinniche» ha permesso di collegare l’ungherese, al pari del basco, a un ceppo linguistico originario del nord dell’Europa, e non dell’Asia. Inseguendo una chimera, Alessandro ha dunque incontrato un mondo reale, fino ad allora sconosciuto. Non è escluso che questa possa essere una descrizione di ciò che fanno i filosofi."

Estratto da: "La passeggiata di Kant"

Published on October 18, 2017 06:01

October 17, 2017

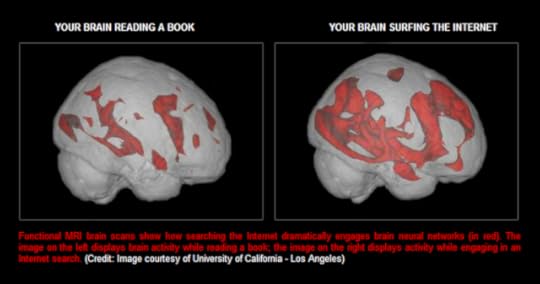

Cosa fa Internet al cervello

Nella immagine a sinistra mentre il cervello legge un libro, a destra mentre naviga in rete

Più di sessanta anni fa Marshall McLuhan previde che il mondo sarebbe diventato un "villaggio globale" caratterizzato dal ritorno al tribalismo. Forse non aveva tutti i torti. Se potesse ritornare in vita oggi ad osservare come vanno le cose a questo mondo, direbbe di aver avuto ragione a fare quella previsione. Sarebbe forse meravigliato a vedere che il telefono non serve più solo a comunicare. Un "aggeggio" che va oltre le parole, tanto oltre che non si usano quasi più. Solo suoni ed immagini, dal vivo e in diretta. In mano a tutti. Il che non è poca cosa.

C'è bisogno, allora, di cominciare a pensare ad una nuova etica del pensiero. Per quanto concerne la I.T. - Informazione Tecnologica - dal telefono alla TV fino all'ultima app, c'è sempre di mezzo il modo di pensare e di usare questi strumenti. Internet fornisce notizie in continuazione sotto varie forme. Incoraggia la navigazione, illudendo di distribuire informazioni di tutti i tipi in maniera simultanea. Non incoraggia in alcun modo la riflessione e la concentrazione per approfondire.

Tutto ciò che fa notizia viene bruciato, consumato, all'istante. La mente non è altro che un contenitore nel quale entrano ed escono brandelli di notizie che la memoria non riesce a contenere. Quella che noi chiamiamo "intelligenza", che si basa prevalentemente sui contenuti che la nostra coscienza raccoglie e registra, non può fronteggiare tante notizie allo stesso tempo.

Ha bisogno di consolidarsi, di ripetere, rinnovare quello che ha visto, sentito, udito, letto. Deve fare collegamenti, connessioni, confronti per creare quelli che chiamiamo "concetti". Se chi naviga sa quello che cerca, ha un progetto di ricerca, un obiettivo da raggiungere, allora potrà fare un uso intelligente di questo fiume di informazione che gli scorre davanti.

Questo significa saper come "sconnettersi", oppure connettersi in cerca del senso. Una volta si diceva "staccare la spina". Ci si riferiva alla spina del telefono, quando questo aveva una spina. Oppure a quella della radio e della televisione. Oggi che le "spine" sono scomparse, tutto "cordless" e "wi-fi", altri tipi di "spine" ti possono raggiungere ovunque, sempre che tu abbia il "devise" acceso. Questo è l'aggeggio cellulare al quale nessuno può rinunciare. Avete visto quegli immigrati che non vogliono tanto mangiare, quanto la possibilità di parlare con i loro parenti in Africa, in Oriente ovunque si possano trovare.

Questo non vi dice niente? E non è soltanto il voler parlare, conversare, usare lo strumento come telefono. Abbiamo bisogno anche di consultare Google, gli algoritmi dei suoi motori di ricerca, le sue mappe per costruirci i percorsi della nostra esistenza quotidiana. Senza poi dire che lo smartphone deve avere anche l'app per le immagini e le video chiamate. Tutto questo dimostra come il nostro cervello, con il cellulare in mano, funziona in maniera diversa dal tempo quando, dopo avere affannosamente cercato una cabina telefonica, inserivavamo i gettoni e cercavamo di comunicare.

Da qui nasce la necessità di tenerlo sempre acceso. Verrà il giorno che ci metterano un "chip" nella testa e comunicheremo non solo con gli altri, ma forse anche con l'altra parte di noi stessi che avremo irrimediabilmente perduto ...

Published on October 17, 2017 13:42

October 16, 2017

Review: 1917 Ottobre rosso. La rivoluzione russa: i fatti, i protagonisti, il mito

1917 Ottobre rosso. La rivoluzione russa: i fatti, i protagonisti, il mito by Antonio Carioti

1917 Ottobre rosso. La rivoluzione russa: i fatti, i protagonisti, il mito by Antonio CariotiMy rating: 0 of 5 stars

Chi la chiama “rivoluzione d’ottobre”, chi “rivoluzione d’autunno”, chi “rivoluzione bolscevica”, chi “rivoluzione russa”, chi “vento d’ottobre”. Una cosa certa è che accadde cento anni fa, nel mese di ottobre del 1917. Un secolo fa che sembra un millennio.

Il post che segue è la cronaca degli eventi così come si svolsero, senza alcuna manipolazione ideologica. Lo pubblicai il 7 ottobre del 2012 sul mio blog. Lo ripubblico qui in occasione della lettura di questo libro commemorativo che nulla aggiunge e nulla toglie a quello che penso e scrissi allora.

Bisogna ricordare che in Russia a quel tempo si usava il calendario giuliano e quindi la rivoluzione avvenne nel mese di novembre e per questa ragione viene detta anche “Rivoluzione di novembre”. A dire il vero, tutto ebbe inizio prima. Le vicende non si svilupparono in maniera ordinata ed organica. Come sempre succede in situazioni del genere, qualcuno al potere venne spodestato e fu sostituito da qualche altro. In questo caso furono molti gli “altri”.

Vediamo in breve cosa accadde in questa che mi piace chiamare la stagione dell’“autunno rosso”. Tutto, quindi, non accadde così all’improvviso. Non è che da un giorno all’altro lo Zar Nicola II fu spodestato e sostituito da Lenin e dai Bolscevichi. Diversi fatti accaddero nel 1917 i quali scatenarono due diverse e distinte rivoluzioni, a febbraio ed ottobre. Tra questi due mesi un grande numero di fatti politici si susseguirono portando il grande Paese russo alla guerra civile prima ed alla formazione dello stato comunista poi.

Il primo fatto importante accadde a febbraio. Concluse un periodo di grande confusione sia politica che militare. Le cause di questa grande instabilità vanno ritrovate nella ostilità di gran parte della popolazione nei confronti dello Zar e degli aristocratici proprietari terrieri. Non possono essere facilmente descritte ed analizzate in così breve spazio. Tra i diversi fattori chiave fu il conflitto tra il trattamento crudele dei contadini da parte dei nobili, le tristi condizioni di lavoro dei lavoratori nelle fabbriche ed un crescente senso di coscienza politica e sociale delle classi inferiori sotto la spinta delle idee di democrazia che provenivano dall’Occidente. A tutto ciò si aggiungevano errori militari, mancanza di generi alimentari di prima necessità. La Russia nel 1905 aveva sperimentato perdite umilianti nella guerra russo-giapponese. Durante una dimostrazione contro questa guerra in questo anno le truppe dello Zar avevano fatto fuoco sulla folla allargando il solco tra Nicola II ed il suo popolo. Seguirono scioperi, sommosse e disordini come il famoso episodio della corazzata Potemkin.

Se questo era il clima nel 1905 si spiega perchè lo stesso Zar, contro la sua stessa volontà, si decidesse a stendere nel suo manifesto di ottobre di quell’anno, la prima Costituzione e la Duma, un parlamento eletto dal popolo. Egli comunque pensava che anche con queste concessioni potesse continuare a governare per diritto divino. Un’idea questa che forse continua a dominare nell’animo di molti governanti russi, e non solo russi, ancora oggi. Quando l’Arciduca d’Austria venne assassinato in Serbia nel 1914 l’impero austro-ungarico dichiarò guerra ai suoi vicini. La Serbia si rivolse alla Russia per aiuto. Lo Zar Nicola II vide l’opportunità di guadagnarsi il favore popolare contro un nemico comune e compensare le umiliazioni subite nella guerra russo-giapponese. Ma la cosa non funzionò.

Sotto molti aspetti la partecipazione russa alla prima guerra mondiale fu il colpo finale al potere dello Zar. Nella battaglia di Tannenberg l’esercito russo perse migliaia di uomini. L’anno successivo vide continuare a crollare il morale della popolazione che si trovava a vivere in condizioni di grande difficoltà. La pentola della ribellione bolliva sempre più forte. Il 23 febbraio del 1917 la Giornata Internazionale della Donna a San Pietroburgo si trasformò in una grande manifestazione popolare contro le difficoltà del vivere. Il giorno successivo le dimostrazioni continuarono. Gli uomini si unirono alle donne ed anche gli attivisti politici fecero sentire la loro presenza. Ogni attività produttiva si fermò. Lo Zar Nicola fece intervenire la polizia ma i militari non vollero partecipare negando così la loro fiducia allo Zar. Molti passarono dalla parte dei dimostranti. La città era in pieno caos.

Alcuni storici hanno accertato che il 28 ottobre si ammutinarono circa 80.000 membri dell’esercito. I disordini si diffondevano a macchia d’olio. Lo Zar si vide costretto ad abdicare a favore del fratello Michele il quale non accettò chiedendo di essere eletto dalla Duma. Si dimise anche lui e lasciò la Russia senza un capo. Venne formato un governo provvisorio condotto da membri della Duma che venne riconosciuto da numerosi paesi stranieri. Doveva governare lo stato fino a nuove elezioni. Il suo potere si rivelò né forte né stabile. Il Partito Radicale dei Soviet di Pietrogrado era un sindacato dei lavoratori e di soldati con un grande seguito e una forte influenza. propugnava spinte verso idee socialiste su vasta scala in opposizione a forme democratiche più moderate sostenute da membri del governo provvisorio. Dopo secoli di governo imperiale la Russia veniva presa da una imprevista frenesia politica. Ma le idee e le fazioni erano troppe e lasciavano sperare nessuna stabilità.

Una persona ansiosa di avvantaggiarsi della situazione caotica che si era creata a San Pietroburgo era Vladimir Ilych Ulyanov, conosciuto come Lenin. Egli aveva viaggiato e lavorato in molti paesi europei, correndo molti rischi per la sua vita a causa delle idee socialiste. Era considerato nemico del regime e quando lo Zar venne arrestato, colse la grande opportunità di assumere il comando del suo partito, i Bolscevichi, per conquistare il potere. Dalla Svizzera, dove si trovava, negoziò il suo ritorno in patria. I tedeschi lo fecero passare nel famoso “treno blindato”. Il 3 aprile del 1917 il treno entrò a Pietrogrado alla Stazione Finlandia tra la folla plaudente. Il ritorno di Lenin non unì le numerose fazioni esistenti e le sue ferventi convinzioni ideologiche ostili sia al Governo provvisorio che ai Soviet di Pietrogrado. Nelle sue famose tesi di aprile pubblicate sul giornale bolscevico la Pravda egli auspicava nessuna collaborazione con i liberali, vale a dire chi non era convinto comunista, e una immediata fine della guerra.

In principio queste sue idee lo isolarono insieme ai suoi seguaci i Bolscevichi. Ma col tempo i suoi slogan del tipo “Pace, Terra e Pane” e le sue idee penetrarono fecero breccia nei cuori e nella mente del popolo Russo incapace ormai di sopportare ancora tanta fame e miseria. Nell’estate del 1917 Lenin fece diversi tentativi di provocare un’altra rivoluzione simile a quella di febbraio con lo scopo di rovesciare il Governo provvisorio. Quando il reggimento dei mitraglieri si rifiutò di lasciare la città per andare al fronte di guerra Lenin cercò di manipolarli invece di fare un “colpo di stato”. Alexander Fedorovich Kerensky, che era una importante figura politica, membro sia del Governo provvisorio che del Soviet di Pietrogrado, abilmente evitò il tentativo anche con l’intervento di truppe arrivate in città a bloccare i dissidenti. I Bolscevichi vennero accusati di essere collusi con i tedeschi. Molti vennero arrestati mentre Lenin fuggì in Finlandia.

Nonostante questo disastro politico strategico Lenin continuò a complottare e progettare. Nel frattempo Kerensky perse molto del suo potere e fu costretto addirittura a chiedere aiuto militare ai Bolscevichi quando si accorse che il ministro della guerra Kornilov stava tentando un colpo di mano militare. Verso l’inizio dell’autunno i Bolscevichi erano in ascesa, avevano la maggioranza dei voti sia nei Soviet di Pietrogrado che a Mosca. Leon Trotsky venne eletto presidente a Pietrogrado. Con i politici russi in continuo fermento Lenin si rese conto che era giunto il tempo per lui di fare tesoro della fama che si era guadagnato nel corso del tempo. Egli progettò un colpo di stato in modo da rovesciare il debole Governo provvisorio e rimpiazzarlo con quello dei Bolscevichi. Il 10 ottobre egli tenne la famosa riunione con i dodici capi di partito e cercò di persuaderli della necessità della rivoluzione. Solo 10 di essi aderirono al progetto.

Il 24 ottobre era la data decisa per il colpo e quel giorno le truppe fedeli ai Bolscevichi si impossessarono delle posizioni cruciali della città, i telefoni, le banche, le ferrovie, gli uffici postali e i ponti principali. Molti militari appartenenti al Governo provvisorio passarono all’altra parte senza resistenza. Il 25 ottobre ogni punto chiave are sotto controllo del Bolscevichi, tranne il Palazzo d’Invernodove Kerensky e gli altri ministri si erano asserragliati con poche guardie. Alle ore nove del 25 ottobre Kerensky fuggì in auto dal palazzo e dalla Russia senza mai più ritornarvi. Il 26 il palazzo venne preso con solo qualche colpo di fucile. La Rivoluzione era fatta con qualche scaramuccia e senza spargimento di sangue.

Nonostante il grande potere conquistato Lenin ben presto scoprì che non aveva il potere assoluto. La sua politica di pace con i tedeschi era molto impopolare poichè concedette a questi una grande quantità di territorio russo. Poco dopo la rivoluzione, la guerra civile russa scoppiò tra i “rossi”, i comunisti, e i “bianchi”, i nazionalisti, conservatori, imperialisti ed altri gruppi antibolscevichi. Dopo quattro anni di scontri sanguinosi Lenin e i “rossi” vinsero formando l’Unione Sovietica nel 1922 pagando il prezzo di oltre 15 milioni di morti oltre milaidi di rubli. Nel 1923 Lenin morì e gli succedette il generale Stalin al comando del Partito Comunista. Questo regime è durato fino al 1991 allorquando la così detta URSS si dissolse e lo stato riprese il suo antico nome di Russia. Cosa resta oggi, XXI° secolo, di quell’ “autunno rosso”? Forse una “magnifica illusione”. Come tutte le "rivoluzioni". Infinita è la bibliografia sulla Rivoluzione d’Ottobre in tutte le lingue. Chi fosse interessato ad eventuali approfondimenti potrà farlo nella lingua che preferisce.

View all my reviews

Published on October 16, 2017 12:12

Il brivido della rivoluzione di ottobre

Fanno cento anni da quell'ottobre del 1917 quando la Rivoluzione Russa celebrò il suo trionfo. Ricordiamo l'evento con una poesia del poeta contadino Sergej Aleksandrovic Esenin nato il 3 ottobre 1895 a Konstantinovo (oggi Esenino), nella regione di Rjazan (Russia); figlio unico di genitori contadini. Esponente più importante della cosidetta scuola dei "poeti contadini". Nei suoi versi traspare il mondo rurale della Russia di inizio Novecento. Le sue parole esaltano inizialmente le bellezze della campagna e l'amore verso il regno animale. Aderì sin dagli inizi alla rivoluzione con infantile entusiasmo, ma a partire dal 1920 la delusione serpeggia nelle sue liriche. Lentamente questo stato d'animo si trasforma in angoscia, poi in disprezzo per la propria vita, sino alla maturazione dell'idea del suicidio consumato a soli trenta anni, in una camera d'albergo bordello a Leningrado tra vizi e alcool. La poesia che leggete qui sotto getta come una luce rivelatrice sull'atto finale che porterà alla conclusione delle sue illusioni. Non ci resta che ricordarlo con grande rispetto e pietà.

Noi adesso che ce ne andiamo

Noi adesso ce ne andiamo a poco a pocoverso il paese dov’è gioia e quiete.Forse, ben presto anch’io dovrò raccoglierele mie spoglie mortali per il viaggio.

Care foreste di betulle!Tu, terra! E voi, sabbie delle pianure!Dinanzi a questa folla di partentinon ho forza di nascondere la mia malinconia.

Ho amato troppo in questo mondotutto ciò che veste l’anima di carne.Pace alle trèmule che, allargando i rami,si sono specchiate nell’acqua rosea.

Molti pensieri in silenzio ho meditato,molte canzoni entro di me ho composto.Felice io sono sulla cupa terradi ciò che ho respirato e che ho vissuto.

Felice di aver baciato le donne,pestato i fiori, ruzzolato nell’erba,di non aver mai battuto sul capole bestie, nostri fratelli minori.

So che là non fioriscono boscaglie,non stormisce la ségala dal collo di cigno.Perciò dinanzi a una folla di partentiprovo sempre un brivido.

So che in quel paese non sarannoqueste campagne biondeggianti nella nebbia.Anche perciò mi sono cari gli uominiche vivono con me su questa terra.

Sergej Aleksandrovič Esenin

Sergej Esenin in:"Poesia russa del Novecento"traduzione di A. M. RipellinoFeltrinelli , Milano 1960

Published on October 16, 2017 12:11

October 15, 2017

Review: La passeggiata di Kant

La passeggiata di Kant by Roger-Pol Droit

La passeggiata di Kant by Roger-Pol DroitMy rating: 5 of 5 stars

Nella Valle dei Sarrasti, a poca distanza da Episcopio, una delle frazioni della città di Sarno, si trova una pista ciclabile realizzata dopo la tragica alluvione che colpì questi luoghi nel mese di Maggio del 1998. Lunga poco meno di un km, la pista circonda una delle diverse vasche costruite per drenare le acque che discendono dal sistema montagnoso che porta il nome di Saro. Un’idea ereditata dai Borboni per la difesa dell’ambiente dalle furie della natura.

Il territorio si estende per una decina di km da est a ovest in forma semicircolare, formando una sorta di valle a palcoscenico naturale proprio di fronte al golfo di Castellammare ed al Vesuvio. Dal Castello di Sarno sul Saretto, a Nocera, passando per la catena dei Monti Lattari con il monte Chiunzi e il Faito, l'occhio spazia su di un paesaggio tanto ineguagliabile quanto misterioso che vede al suo centro la città di Sarno distendersi armoniosamente sulla pianura che sfiora Pompei moderna ed antica.

Questi luoghi furono abitati dall'epoca neolitica da diversi insediamenti indigeni di popoli come gli Osci ed i Sanniti. A partire dal IX secolo prima di Cristo, presenze che durarono in epoca romana, fino all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. La tribù dei Sarrasti ha dato il nome alla Valle e ciò basta per comprendere quanto sia importante questo corollario introduttivo per parlare di un libro che ho appena finito di leggere e che ha nella parola “passeggiare” la sua risonanza storica.

Mi riferisco a “La passeggiata di Kant - Filosofia del camminare in 27 ritratti” edito da “Ponte delle Grazie”. Tutto principia dal modo di intendere questa attività fisica che per l’autore del libro ha molta importanza, sia fisica che mentale. Sotto questo aspetto, quello mentale ha il ruolo principale, tanto fondamentale per la primaria attività dell’intelletto che caratterizza gli esseri umani: la filosofia. Il libro è costruito, appunto, intorno al legame esistente tra il camminare, il parlare e il pensare. Ed è ciò che fanno, meglio dire, facciamo in molti sulla pista “post-borbonica” di Episcopio, inconsapevolmente seguendo i consigli che attraverso uno straordinario viaggio nel mondo del pensiero filosofico, questo autore ha fatto nel suo libro.

Molti sono i sinonimi di questa parola con i quali Roger-Pol Droit, autore del libro, con i quali lui, accademico, filosofo e scrittore francese, passa in rassegna l’azione del “muoversi a piedi da un punto all’altro”. Il dizionario recita dicendo che questa attività “consiste nell’alternare marcia e corsa su strada o in campagna, per raggiungere un opportuno grado di forma fisica, in relazione al potenziamento o al mantenimento delle prestazioni muscolari e della funzionalità cardiorespiratoria dell’individuo”. Ma questo libro non tratta di questo. Tutto il suo ragionamento si basa su una rivisitazione in chiave filosofica tra le azioni del camminare, parlare e pensare.

Partendo dall’occidente, da Empedocle a Protagora, da Platone ad Aristotele, Pirrone, Diogene, Seneca e Apollonio di Tiana, accompagnandosi poi con camminatori di oriente quali Buddha, Lao Tzu, Confucio e Hillel, l’assoluto di Shankara e Milarepa che cammina in verticale, dopo una sosta, l’autore inizia una terza passeggiata in compagnia di camminatori metodici e di liberi bighelloni, come Guglielmo D’Ockam, Montaigne, Cartesio, Diderot e Rousseau, incontra, poi, Kant in tempo, per non perdere l’occasione di incamminarsi con energumeni moderni quali l’ungherese che andò a piedi in Tibet, Marx, Thoreau, Kierkegaard e Nietzsche, e confondersi dopo tra le parole, lungo il sentiero che conduce a Ludwig Wittgenstein.

“La filosofia sarebbe dunque una marcia? Quantomeno, un modo di procedere? Vi immagino ancora un po’ titubanti, non del tutto convinti. Probabilmente vi starete dicendo che mi beo di parole, che prendo alla lettera quello che è soltanto un modo di dire. Embe’, continuiamo a procedere. È possibile che i racconti che seguono, e gli incontri e le riflessioni che propongono, vi facciano cambiare idea. In essi si scopre difatti che un’argomentazione procede come noi per farsi strada: comincia destabilizzando il punto d’ancoraggio iniziale, rischia di cadere, si riprende con una risposta all’obiezione perturbante che è a sua volta sottoposta a critica.”

Così scrive Roger-Pol Droit. Io, insieme a mia moglie ed ai tanti amici ed amiche, camminatori e camminatrici noti o sconosciuti, abitudinari o irregolari sulla vasca di Episcopio, nella Valle dei Sarrastri, non sapevamo di “fare filosofia” marciando in maniera sistematica ed abituale. Non mi ero reso conto di “fare filosofia” passeggiando o camminando, marciando o correndo mentre l’occhio, con l’ausilio della mente, rielabora una storia ed una cultura del territorio, come fotografa o registra l’occhio di una telecamera.

Percorrendo quella pista, a destra il monte Saro propone al camminatore la visione della sue profonde ferite sul suo corpo di quella tragica notte del maggio 1998: oltre quaranta punti di frattura sulle quali l’uomo, ogni estate non si stanca mai di infierire con la violenza di tanti incendi dolosi. L’occhio si ferma, poi, sulla sagoma inconfondibile di “sterminator Vesevo”, tra un tripudio di fioriture di ginestre leopardiane, e si posa sulla guglia del campanile di Pompei con alle spalle la sagoma della lontana isola delle sirene Capri, dopo di aver sorvolato il magico luccicare del mare di Castellammare. La panoramica scorre sulla catena dei Monti Lattari, il Faito e il Chiunzi, passando per Gragnano, Pagani e l’antica Nuceria, per fermarsi sul Castello di Sarno sul Monte Saretto con la Chiesa del Carmine. Camminare e pensare, anche senza parlare di quella che è la Storia di questa terra che alimenta e nutre la filosofia.

“Ma questa è una passeggiata romantica, non è “camminare”, ebbe modo di esclamare nei confronti miei e di mia moglie alcuni giorni fa un camminatore sconosciuto, quando ci vide passeggiare lentamente. Soggiunse che era bene modulare questa attività fisica del camminare, rallentando la “moderna tendenza illuminista”, quella del “correre per arrivare sempre primi e in tempo”. Così ci disse, criticando l’umana corsa quotidiana del moderno modo di vivere di oggi, tanto affannoso quanto poco salutare per la qualità dell’essere. Quella frase detta, da uno sconosciuto che ci sorpassò correndo, ci fece riflettere sull’importanza del camminare con filosofia. Proprio quello che ha inteso l’autore di questo libro stabilendo le differenze che intercorrono tra parole quali “passeggiare”, “camminare” e “correre”.

Concludendo il suo libro, Roger-Pol Droit scrive: “Umani, siamo «esseri ambulanti». Il camminare può definire l’uomo tanto quanto il parlare e il pensare. L’uomo è il solo, fra tutti i viventi, a spostarsi in quel certo modo. Ecco perché mi sembra che non ci si possa accontentare di accostare quelle definizioni dell’umano: essere ambulante, essere parlante, essere dotato di ragione. Bisogna esplorarne i legami, esaminarne l’eventuale unità … Camminare, dunque, è esattamente uguale a pensare: orientarsi volontariamente verso le idee, procedere in direzione della verità, dei modelli, delle forme prime degli oggetti. Bisogna camminare-pensare, al fine di uscire dal mondo dei riflessi per intravedere le Idee eterne. Al fine, soprattutto, di diventare filosofo. Questa «conversione» di cui parla Platone non ha niente di religioso. Evoca piuttosto una conversione sugli sci, perché quel movimento del pensiero è analogo a una rotazione del corpo. Anziché guardare le parvenze, le ombre del mondo, adesso guarderemo le Idee. Non si tratta di dare alla mente la capacità di vedere, ma di orientare in modo diverso quella capacità preesistente, di volgerla nel senso opposto e di farla avanzare in quella nuova direzione.”

View all my reviews

Published on October 15, 2017 08:48

Camminare nella Valle dei Sarrasti

Nella Valle dei Sarrasti, a poca distanza da Episcopio, una delle frazioni della città di Sarno, si trova una pista ciclabile realizzata dopo la tragica alluvione che colpì questi luoghi nel mese di Maggio del 1998.

Nella Valle dei Sarrasti, a poca distanza da Episcopio, una delle frazioni della città di Sarno, si trova una pista ciclabile realizzata dopo la tragica alluvione che colpì questi luoghi nel mese di Maggio del 1998.

Lunga poco meno di un km, la pista circonda una delle diverse vasche costruite per drenare le acque che discendono dal sistema montagnoso che porta il nome di Saro. Un’idea ereditata dai Borboni per la difesa dell’ambiente, dalle furie della natura.

Il territorio si estende per una decina di km da est a ovest in forma semicircolare, formando una sorta di valle a palcoscenico naturale proprio di fronte al golfo di Castellammare ed al Vesuvio.

Dal Castello di Sarno sul Saretto, a Nocera, passando per la catena dei Monti Lattari con il monte Chiunzi e il Faito, l'occhio spazia su di un paesaggio tanto ineguagliabile quanto misterioso che vede al suo centro la città di Sarno distendersi armoniosamente sulla pianura che sfiora Pompei moderna ed antica.

Questi luoghi furono abitati dall'epoca neolitica da diversi insediamenti indigeni di popoli come gli Osci ed i Sanniti. A partire dal IX secolo prima di Cristo, presenze che durarono in epoca romana, fino all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. La tribù dei Sarrasti ha dato il nome alla Valle e ciò basta per comprendere quanto sia importante questo corollario introduttivo per parlare di un libro che ho appena finito di leggere e che ha nella parola “passeggiare” la sua risonanza storica.

Mi riferisco a “La passeggiata di Kant - Filosofia del camminare in 27 ritratti” edito da “Ponte delle Grazie”. Tutto principia dal modo di intendere questa attività fisica che per l’autore del libro ha molta importanza, sia fisica che mentale. Sotto questo aspetto, quello mentale ha il ruolo principale, tanto fondamentale per la primaria attività dell’intelletto che caratterizza gli esseri umani: la filosofia.

Il libro è costruito, appunto, intorno al legame esistente tra il camminare, il parlare e il pensare. Ed è ciò che fanno, meglio dire, facciamo in molti sulla pista “post-borbonica” di Episcopio, inconsapevolmente seguendo i consigli che attraverso uno straordinario viaggio nel mondo del pensiero filosofico, questo autore ha fatto nel suo libro.

Molti sono i sinonimi di questa parola con i quali Roger-Pol Droit, autore del libro, con i quali lui, accademico, filosofo e scrittore francese, passa in rassegna l’azione del “muoversi a piedi da un punto all’altro”. Il dizionario recita dicendo che questa attività “consiste nell’alternare marcia e corsa su strada o in campagna, per raggiungere un opportuno grado di forma fisica, in relazione al potenziamento o al mantenimento delle prestazioni muscolari e della funzionalità cardiorespiratoria dell’individuo”. Ma questo libro non tratta di questo. Tutto il suo ragionamento si basa su una rivisitazione in chiave filosofica tra le azioni del camminare, parlare e pensare.

Partendo da occidente, da Empedocle a Protagora, da Platone ad Aristotele, Pirrone, Diogene, Seneca e Apollonio di Tiana, accompagnandosi poi con camminatori di oriente quali Buddha, Lao Tzu, Confucio e Hillel, l’assoluto di Shankara e Milarepa che cammina in verticale, dopo una sosta, l’autore inizia una terza passeggiata in compagnia di camminatori metodici e di liberi bighelloni, come Guglielmo D’Ockam, Montaigne, Cartesio, Diderot e Rousseau, incontra, poi, Kant in tempo, per non perdere l’occasione di incamminarsi con energumeni moderni quali l’ungherese che andò a piedi in Tibet, Marx, Thoreau, Kierkegaard e Nietzsche, e confondersi dopo tra le parole, lungo il sentiero che conduce a Ludwig Wittgenstein.

“La filosofia sarebbe dunque una marcia? Quantomeno, un modo di procedere? Vi immagino ancora un po’ titubanti, non del tutto convinti. Probabilmente vi starete dicendo che mi beo di parole, che prendo alla lettera quello che è soltanto un modo di dire. Embe’, continuiamo a procedere. È possibile che i racconti che seguono, e gli incontri e le riflessioni che propongono, vi facciano cambiare idea. In essi si scopre difatti che un’argomentazione procede come noi per farsi strada: comincia destabilizzando il punto d’ancoraggio iniziale, rischia di cadere, si riprende con una risposta all’obiezione perturbante che è a sua volta sottoposta a critica.”

Così scrive Roger-Pol Droit. Io, insieme a mia moglie ed ai tanti amici ed amiche, camminatori e camminatrici noti o sconosciuti, abitudinari o irregolari sulla vasca di Episcopio, nella Valle dei Sarrastri, non sapevamo di “fare filosofia” marciando in maniera sistematica ed abituale. Non mi ero reso conto di “fare filosofia” passeggiando o camminando, marciando o correndo mentre l’occhio, con l’ausilio della mente, rielabora una storia ed una cultura del territorio, come fotografa o registra l’occhio di una telecamera.

Percorrendo quella pista, a destra il monte Saro propone al camminatore la visione della sue profonde ferite sul suo corpo di quella tragica notte del maggio 1998: oltre quaranta punti di frattura sulle quali l’uomo, ogni estate non si stanca mai di infierire con la violenza di tanti incendi dolosi. L’occhio si ferma, poi, sulla sagoma inconfondibile di “sterminator Vesevo”, tra un tripudio di fioriture di ginestre leopardiane, e si posa sulla guglia del campanile di Pompei con alle spalle la sagoma della lontana isola delle sirene Capri, dopo di aver sorvolato il magico luccicare del mare di Castellammare. La panoramica scorre sulla catena dei Monti Lattari, il Faito e il Chiunzi, passando per Gragnano, Pagani e l’antica Nuceria, per fermarsi sul Castello di Sarno sul Monte Saretto con la Chiesa del Carmine. Camminare e pensare, anche senza parlare di quella che è la Storia di questa terra che alimenta e nutre la filosofia.

“Ma questa è una passeggiata romantica, non è “camminare”, ebbe modo di esclamare nei confronti miei e di mia moglie alcuni giorni fa un camminatore sconosciuto, quando ci vide passeggiare lentamente. Soggiunse che era bene modulare questa attività fisica del camminare, rallentando la “moderna tendenza illuminista”, quella del “correre per arrivare sempre primi e in tempo”.

Così ci disse, criticando l’umana corsa quotidiana del moderno modo di vivere di oggi, tanto affannoso quanto poco salutare per la qualità dell’essere. Quella frase detta, da uno sconosciuto che ci sorpassò correndo, ci fece riflettere sull’importanza del camminare con filosofia. Proprio quello che ha inteso l’autore di questo libro stabilendo le differenze che intercorrono tra parole quali “passeggiare”, “camminare” e “correre”. Concludendo il suo libro, Roger-Pol Droit scrive:

“Umani, siamo «esseri ambulanti». Il camminare può definire l’uomo tanto quanto il parlare e il pensare. L’uomo è il solo, fra tutti i viventi, a spostarsi in quel certo modo. Ecco perché mi sembra che non ci si possa accontentare di accostare quelle definizioni dell’umano: essere ambulante, essere parlante, essere dotato di ragione. Bisogna esplorarne i legami, esaminarne l’eventuale unità … Camminare, dunque, è esattamente uguale a pensare: orientarsi volontariamente verso le idee, procedere in direzione della verità, dei modelli, delle forme prime degli oggetti. Bisogna camminare-pensare, al fine di uscire dal mondo dei riflessi per intravedere le Idee eterne. Al fine, soprattutto, di diventare filosofo. Questa «conversione» di cui parla Platone non ha niente di religioso. Evoca piuttosto una conversione sugli sci, perché quel movimento del pensiero è analogo a una rotazione del corpo. Anziché guardare le parvenze, le ombre del mondo, adesso guarderemo le Idee. Non si tratta di dare alla mente la capacità di vedere, ma di orientare in modo diverso quella capacità preesistente, di volgerla nel senso opposto e di farla avanzare in quella nuova direzione.”

Published on October 15, 2017 07:47

October 11, 2017

"Ai figli dei figli" ... "Unto the Sons"

Tom, Maureen, Amelia, Antonio, Jeanne, Rick. In una giornata ai primi di giugno tre coppie si ritrovano al Valico di Chiunzi felici di festeggiare un incontro imprevisto. Questo blogger e la sua metà, ricevono una visita da oltre Atlantico. Amici e parenti americani sbarcati il giorno prima a Capodichino, ospiti per un giorno in Costa d'Amalfi. Ci siamo conosciuti in maniera "social" prima di questo incontro "alive".

Chi scrive in questa immagine è una mia nipote di nome Maureen, accanto a suo marito Tom, sotto lo sguardo attento di Jeanne. Rick, il fotografo, suo e mio cugino è il marito di Jeanne. Sono andato a prenderli giù a Maiori nell'albergo dove alloggiarono soltanto per un giorno, con un folto gruppo di visitatori americani in un tour tutto italiano.

Ho conosciuto Maureen su FB, siamo stati in contatto per qualche anno. Durante la visita che feci anni fa negli Usa, nel New England, fui ospite di Jimmy Parziale, suo zio. Ebbi modo di incontrare molti membri di questo ramo americano della mia famiglia. Tutto ebbe origine negli anni venti, quasi un secolo fa. Anna era una sorella di mio padre, prima figlia di sei, quattro fratelli e due sorelle. Una tipica famiglia patriarcale. Con Maureen cercammo di ricostruire la nostra identità in una giornata di splendida primavera amalfitana.

Maureen non si stancava mai di chiedersi perchè mai sua Nonna Anna, alla quale era legata da un fortissimo affetto, fosse emigrata in America, lasciando questo bellissimo Paese Italia che stava visitando per la prima volta. Io, che non amo molto scavare nel passato e non sono bravo a fare ricerche storiche, specialmente di araldica, le chiesi di aiutarmi ad orientarmi nella selva dei Parziale, la numerosa famiglia che avevano creata in quasi un secolo la sorella di mio padre Anna e suo marito Alfredo Parziale. Ne venne fuori il "suo albero" che appare qui sotto insieme a quello della mia famiglia. Due alberi a confronto, due identità che confermano l'idea che "la geografia non è altro che la storia nello spazio come la storia è la geografia nel tempo".

Questi pensieri mi hanno condotto alla rilettura di un libro le cui copertine appaiono qui di fianco. Conservo le due edizioni in italiano ed in inglese. Una vera e propria saga di oltre seicento pagine.

Sarebbe bello sapere/potere fare un sorta di catalogo di tutti gli Italiani d'America. Una storia lunga e complicata, come sarebbe quella di queste due famiglie Gallo-Parziale. Maureen Rickenbaker, cittadina americana del XXI secolo, non si stanca mai di dire, e me lo scrive in ogni occasione, che un affetto profondo ed anche misterioso la legava a Nonna Anna.

Sarebbe bello sapere/potere fare un sorta di catalogo di tutti gli Italiani d'America. Una storia lunga e complicata, come sarebbe quella di queste due famiglie Gallo-Parziale. Maureen Rickenbaker, cittadina americana del XXI secolo, non si stanca mai di dire, e me lo scrive in ogni occasione, che un affetto profondo ed anche misterioso la legava a Nonna Anna.

Io ebbi modo di conoscerla, la zia Anna l'americana, ai primi anni cinquanta. Avevo una decina di anni e la nostra famiglia stava vivendo un periodo di grandi difficoltà. Eravamo appena usciti da una guerra tanto tragica quanto stupida e sanguinaria. Era il tempo di quando arrivavano "i pacchi dall'America". Vestiti e generi di prima necessità, per una ripresa di vita negli anni difficili del dopoguerra. Tutto arrivava in quelle scatole che erano contese in famiglia che il postino portava d'oltre oceano.

Chi non ricorda il commercio delle "pezze americane"? Un periodo storico del nostro Paese Sarno/Italia che abbiamo tanto volutamente, quanto velocemente, dimenticato. A distanza di oltre mezzo secolo tutto è cambiato, in meglio, e meno male! Ci siamo americanizzati. I moderni americani Maureen, Tom, Rick e Jeanne non riconoscevano il Paese Italia per quello che era la sua fama. S'era verificato un forte, inatteso ed imprevisto senso di identità.

Affascinata dal paesaggio, dalla gente, dai monumenti, dal cibo, Maureen e gli altri non potevano comprendere quanto sia la storia che la geografia costituiscano la vera, concreta identità di questo nostro Paese chiamato Italia.

Eravamo in Costiera, un territorio famoso nel mondo, nel suo pieno splendore stagionale. Lei avrebbe voluto visitare il paese da dove era partita sua Nonna quasi un secolo prima: Sarno nella Valle dei Sarrasti. Non fu possibile portarla in Via De Liguori, a vedere la casa dove Michele Gallo, il fondatore della "Arti Grafiche M. & Figli" e sua moglie Caterina costruirono l'albero della vita che appare qui sopra in questo post. Disse che sarebbe tornata, perchè sua Nonna Anna, le era venuta in sogno e le aveva detto di visitare quei luoghi dove era nata, cresciuta con i suoi fratelli e aveva imparato a cucire e ricamare. Dopo la sua emigrazione, era iniziata la sua saga sull'altra parte del mondo iniziata in una "bakery" da qualche parte nel New England, alla stessa maniera di quella descritta da Gay Talese in questo suo libro di oltre settecento pagine. Una storia che è simile ma non eguale a quella delle emigrazioni di massa moderna, con un fascino incredibile quando la si affronta caso per caso, famiglia per famiglia, persona per persona. Una collezione di avventure umane, uniche, drammatiche, irrepetibili.

Gay Talese, giornalista del "New York Times" diventato scrittore di successo, e stato la persona più adatta per ripercorrere a ritroso una di queste storie vissute anche dalla sorella di mio padre Anna, semplice, brava, giovane e sconosciuta ricamatrice emigrata in America nella metà degli anni venti per ragioni che restano ignote tanto a me qui son rimasto, quanto a Maureen che nell'altra parte dell'oceano è nata, e da lei è stata cresciuta ed amata.

Sarebbe bello potere/sapere fare questo viaggio a ritroso nella storia e nella geografia. Da Sarno, piccolo paese del meridione d'Italia, nella antica Valle dei Sarrasti, un territorio del Sud d'Italia, un tempo laborioso, sia industriale che agricolo, ancora e sempre orgoglioso del suo passato, pervaso da un radicato sentimento di una scomparsa classicità, ma incapace di riconoscere il suo sottosviluppo, attanagliato come è da un confuso destino moderno.

Dalle brume del tempo, nella narrazione di Talese emergono sconosciuti protagonisti di questa avventura, generazioni di sarti che il fato porta al seguito dei Borboni a Napoli, di Murat in Russia, di Corradino di Svevia, di Garibaldi, fedeli a un senso del dovere che va al di là delle vicende politiche e dei cambi di "padroni". Una storia di sopravvivenza che comincia nella narrazione nel suo libro nella seconda metà dell'ottocento, come in gran parte della storia della emigrazione italiana verso la sospirata America.

Ricordo un altro grande libro intitolato "Radici", un libro che fu essenziale per far conoscere al grande pubblico l'odissea degli schiavi neri portati in America, "Ai figli dei figli" è quanto di meglio potesse essere scritto per conoscere, dal di dentro, la dignitosa epopea degli Italiani del Sud, negli anni in cui l'America li chiama "dago", uno degli epiteti spregiativi tra i più utilizzati al tempo negli Stati Uniti d'America e in Canada per indicare una persona di origini latina, soprattutto italiana, o spagnola o portoghese. Però buona parte della pubblica opinione imparò ad apprezzarli per le loro doti di lavoratori e a distinguerli da quelle frange della malavita che già allora andavano costituendo i focolai della mafia.

Una storia come questa di Talese vorrei saper/poter scrivere, ispirato da quei due semplici alberi delle famiglie Gallo-Parziale, disegnati da una cugina americana conosciuta via social, in una bella giornata di giugno in Costa d'Amalfi. Quel grande viaggio nella storia degli emigrati italiani laboriosi ed onesti, sopratutto poveri in economia, ma ricchi di spirito.

Un affresco composto da tanti tasselli di microstoria sul tavolo della Grande Storia, vista non attraverso le cancellerie e le istituzioni, ma nella bottega di quel panettiere nel New England, nella piccola sartoria del New Jersey e nei tanti diversi posti che la storia della geografia dei luoghi americani ben conosce. Una storia che possa essere appetibile e comprensibile anche per quel grande pubblico giovanile narcotizzato dai social e dai suoi contenuti.

Published on October 11, 2017 07:06

October 10, 2017

Review: L'arte di governare la carta. Follia e disciplina nelle biblioteche di casa

L'arte di governare la carta. Follia e disciplina nelle biblioteche di casa by Ambrogio Borsani

L'arte di governare la carta. Follia e disciplina nelle biblioteche di casa by Ambrogio BorsaniMy rating: 2 of 5 stars

Mi aspettavo di più dalla lettura di questo libro. Avevo letto la recensione su un giornale, non dirò quale, sono rimasto deluso. L'ho letto in versione kindle, ma avrei potuto spendere meglio quei pochi euri. Informativo il capitolo che conclude il libro. L'autore si astiene dal fare previsioni sul futuro del libro e fa bene. Il libro cartaceo e quello digitale sono destinati a procedere in parallelo almeno per un bel pò prima che qualcosa di definitivo accada nel campo della editoria del futuro. Il fatto è che quando parliamo di "futuro" non sappiamo quando finisce il presente ed inizia questo benedetto futuro. Da quando Gutenberg cambiò il mondo e il modo di pensare degli uomini, credo che ci voglia ancora un congruo lasso di tempo prima di capire come evolverà non solo il nostro modo di leggere, ma sopratutto quello di pensare e scrivere. Sono ormai quasi due decenni che mi sono addentrato nella realtà digitale. Questo mio passaggio lo considero la evoluzione logica di chi è nato e cresciuto in una tipografia ed una famiglia di tipografi tradizionali e ha capito quello che intese dire Marshal McLuhan oltre mezzo secolo fa quando disse "the medium is the message". Questo medium, figlio della IT deve ancora crescere, non sappiamo cosa diventerà da grande. Dio non voglia che ci faccia diventare tutti degli automi alla luce di quella che viene chiamata "intelligenza artificiale".

View all my reviews

Published on October 10, 2017 01:58

MEDIUM

Nessuno è stato mai me. Può darsi che io sia il primo. Nobody has been me before. Maybe I’m the first one.

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers