Antonio Gallo's Blog: MEDIUM, page 108

November 22, 2018

Review: Digital Marketing integrato: Strumenti, strategie e tecniche per aumentare le vendite

Digital Marketing integrato: Strumenti, strategie e tecniche per aumentare le vendite by Francesco De Nobili

Digital Marketing integrato: Strumenti, strategie e tecniche per aumentare le vendite by Francesco De NobiliMy rating: 4 of 5 stars

I tag (oltre le stelle) che ho assegnato a questo libro ci sono tutti ad indicare quanto sia importante ed attuale. Un libro che non basta leggere, bisogna metterlo alla prova, per così dire, verificando sul campo quello che l'autore ha scritto.

Ho assistito alla presentazione in una seduta di quasi tre ore da parte del suo autore in un incontro al nuovo "The Netservice Digital Hub" di Bologna. Sono stati annunziati per l'occasione altre successive cinque sedute in forme di corsi (a pagamento) su di un argomento di grande interesse non solo per le aziende ma anche per chi non vuole essere travolto dalla valanga digitale senza capire prima di che cosa morirà.

I temi proposti sono: "Social Media Marketing: la sinergia tra contenuto gratuito e a pagamento. Data analysis e cultura del dato. Linkedin: il miglior strumento per Social Selling e Employer Branding. Studiare Google: dai competitor al traffico sul proprio sito, con o senza advertising. Ecommerce strategy: tra marketing automation e marketing aziendale."

Il libro si articola su sette capitoli che intendono coinvolgere imprenditori e agenzie web per il bisogno di informazione. Tutto ciò è possibile soltanto dopo aver conosciuto nella sostanza cosa si intende per marketing integrato. La gestione e la creazione del flusso dei dati sono essenziali per creare una strategia che sia veramente trasversale ed integrata. Le tattiche e le tecniche risultano quanto mai variabili ed è importante saperle scegliere a seconda delle necessità e dei bisogni sia di chi produce che di chi li riceve. Il libro si conclude con una serie di casi reali aziendali con i quali l'autore Francesco De Nobili ha avuto modo di confrontarsi.

Come si può intuire siamo di fronte a quella realtà contemporanea che Zygmunt Bauman, solo poco tempo fa, ebbe modo di definire "società liquida", la convinzione cioè "che il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è l'unica certezza". Libri ed incontri di questo genere sono tanto importanti e necessari, quanto il sapere che questi stessi libri, incontri, studi e seminari siano liquidi e volatili. Tra sei mesi, un anno al massimo, quello che che avremo letto, scritto e realizzato sarà in così breve tempo superato. Come sempre: tutto continua a scorrere ...

View all my reviews

Published on November 22, 2018 09:43

Review: Book by Book: Notes on Reading and Life

Book by Book: Notes on Reading and Life by Michael Dirda

Book by Book: Notes on Reading and Life by Michael DirdaMy rating: 5 of 5 stars

Libro per libro. Come dire: dente per dente, occhio per occhio, amore per amore, amor con amor si paga. Questo libro paga e ripaga chi ama i libri. Scritto con il cuore, più che con la mente. Un libro da leggere e rileggere. Un punto di riferimento nella biblioteca della vita.

View all my reviews

Published on November 22, 2018 09:39

La dotta, la grassa, la rossa

Bologna. Dicono di lei. La città nella letteratura by L. Notte

Bologna. Dicono di lei. La città nella letteratura by L. NotteMy rating: 4 of 5 stars

La dotta, la grassa, la rossa. Tre aggettivi che parlano di lei: Bologna. Questa "guida", appena fresca e in uscita presso una nuova casa editrice, sembra smentire quello che ho letto di recente sul Corriere, edizione locale, che questa città sembra essere una Bologna appagata ed immobile. A dire il vero il libro, così come è stato presentato dal punto di vista editoriale, conferma in pieno la sua visione "rossa" del mondo. Tutta di rosso lo è, infatti, il libro. Anche di "profilo". Una scelta grafica che comunque la gratifica.

Uno sguardo rapido all'indice ed alla presentazione non sembra però condizionarla da altri punti di vista, se non quelli squisitamente culturali. "La città nella letteratura", così recita il sottotitolo e credo che il suo curatore, Lorenzo Notte, sembra confermi questa scelta. Si vuole fare il racconto di Bologna nelle parole degli scrittori. L'autore parte dalle sue considerazioni su di una "rossa" che lui ritiene essere meravigliosa dando uno sguardo inziale e di insieme, dal centro alle sue colline. Esamina poi le icone con i suoi monumenti e pittori, senza tralasciare i souvenir con i tanti prodotti tipici e le svariate curiosità.

Si incammina, quindi, nel tortuoso e lungo percorso della conoscenza, visitando una "boheme confortevole e gaudente. Al centro, è ovvio, il "gourmand", tra cibi e ristoranti innumerevoli nei tanti infiniti gusti. Si passa poi a fare una inevitabile visita a quello che l'autore definisce "il museo della morte", la Certosa. Anche da queste parti sono passati i tanti divi e le divine, con i loro amori, tra poeti, donne e star vere o false. La miseria e le nobiltà di una città che ha visto nascere pontefici e grandi famiglie, tra guerre furiose e sanguinose, dal risorgimento alla resistenza e combattenti per la libertà.

Senza dimenticare, ovviamente, il sangue inutile e criminale delle contraddizioni di accadimenti sanguinosi ed incomprensibili, mai risolti, che l'autore racchiude nel capitolo chiamato "cool war". Lui ci include le contraddizioni ideologiche moderne, il pc, il '77 e le stragi. Si arriva così alla moderna epoca in cui si vede una città "sazia" sì ma, a suo dire, anche "disperata". Il tutto si conclude con il capitolo col titolo "noir" con i "giallisti". Ogni voce che ho nominato l'autore la presenta con un suo breve ma sempre appassionato e preciso resoconto.

Non mancano le note bibliografiche, l'indice degli autori citati e i luoghi visitati. Un link dedicato porta il lettore ad una pagina web sulla quale il visitatore potrà "entrare", per così dire, nel libro, nella città e nelle citazioni in maniera digitale. Tutto sommato, una esperienza di lettura che trascina ed invita chi ama questa città non solo a venire a visitarla, ma anche a goderla in persona. Siatene certi che non ne sarà deluso.

View all my reviews

Published on November 22, 2018 09:37

November 20, 2018

Il nostro posto nell'universo

"Elevarsi rimette a posto le posizioni e le dimensioni di ogni cosa: ecco l'Italia, che spettacolo, in una foto pubblicato dall'Esa:

Bello, ma questo in realtà non ci dà l'esatta misura del nostro essere una piccola cosa nell'universo, qui siamo ancora in una dimensione "terrena". Andiamo più in alto e...

Ora si comincia a capire qualcosa di più sulla nostra pulviscolare dimensione: questa immagine della Via Lattea osservata dal satellite Gaia dell'Esa che orbita intorno al Sole e sta mappando l'universo. Questa incredibile foto contiene circa 1.7 miliardi di stelle. Le due galassie che vedete in basso a destra, sono la Grande e la Piccola Nube di Magellano che orbitano intorno alla Via Lattea. Siamo in mezzo a quello che l'astronomo Edwin Hubble battezzò nel 1936 come il "Gruppo Locale", composto da circa 54 galassie, di cui tre sono le principali: la nostra Via Lattea, Andromeda e il Triangolo. Secondo alcuni studi la Via Lattea e Andromeda tra 4 miliardi di anni potrebbero collidere dando vita a un'unica galassia. Ecco, ora provateci un po' voi a tornare a scrivere sulle imprese di Di Maio, Salvini, Renzi, Berlusconi e soci. Buona giornata."

Newslist.it Un pensiero che non si clicca. Si legge.Fatto con amore. Solo per il lettore.

Published on November 20, 2018 08:53

November 19, 2018

La giornata dell' "assurdo"

Lo sapevate che il 20 novembre, nel mondo, in tutto il mondo, tra le tante celebrazioni che si fanno, si celebra la giornata dell'assurdo? Non ci credete? Andate qui al link e vi convincerete che la celebrazione ha un calendario preciso per festeggiare la consapevolezza del fatto che l'assurdità fa parte della vita. Non so dire perchè hanno scelto proprio questa data. Io penso che ogni giorno faccia parte della consapevolezza che la nostra vita, se non tutta, almeno in gran parte, appartiene all'universo dell'assurdo, con tutta la sua "assurdità".

Dal lat. "absurdus", propr. «stonato», derivato di "surdus" «sordo», che è contrario alla ragione, all’evidenza, al buon senso, che è in sé stesso una contraddizione: un’affermazione, una tesi, una supposizione assurda. Queste sono pretese assurde; anche di cose o fatti reali, ma quasi incredibili per la loro stranezza o eccezionalità: è una situazione assurda. Per estensione, riferito a persona, un uomo assurdo, una donna assurda, un tipo assurdo, irragionevole, dal comportamento stravagante o fuori della norma. Una situazione assurda e via di queste assurdità.

La vita è quindi "assurda", eppure l'umanità non se ne rende conto. E' il suo destino in un universo che è del tutto indifferente a quello che ci accade. In sintesi, questa è la filosofia dell'assurdo. Siamo tutti filosofi di questo tipo e non ce ne rendiamo conto. Come filosofia, il concetto di "assurdo" nacque nel dopoguerra, in reazione all'esistenzialismo con la minaccia nucleare e a seguito anche delle difficoltà che emersero per il superamento della scoperta di quelle che erano state le crudeltà del nazismo. In maniera diversa, sia dall'esistenzialismo che dal nichilismo, l' "assurdo" tende a sostenere che ci debba essere un significato all'esistenza, ma non siamo in grado di conoscerlo. Il semplice fatto che gli uomini si sforzano di cercarne uno, è del tutto "assurdo".

Era piuttosto naturale che questa idea fosse accettata e filtrata in quasi tutte le arti, alla ricerca di senso, significato, idee che potessero aiutare artisti, scrittori, filosofi e poeti a trovarlo. Il teatro divenne il luogo ideale per trovarlo. Scrittori come Jean Genet, Samuel Beckett, Tom Stoppard dimostrano che l'arte può dare un valido senso alla ricerca pur senza arrivare mai a coglierlo. Anche artisti del cinema ci hanno provato, come Alejandro Jodorowsky e tuttora molti gruppi insistono nel tentativo di trovare e dare un senso a quello che accade, anche se un senso le cose che accadono molto spesso un senso non ce l'hanno.

L' "assurdo" sembra essere diventata una costante presenza nella nostra vita di tutti i giorni, non solo nelle arti, ma anche nella vita sociale, politica, religiosa. A volte sembra addirittura necessaria, ideale per complicare le cose e trovarne poi una realizzazione che possa esserne non solo una interpretazione, ma persino una giustificazione. Volete alcuni esempi, forse tragici e paradossali? Bene: il crollo del ponte di Genova, vi sembra una cosa normale o assurda? Potrebbe apparire ridicola se non ci fossero state tante vite stroncate inspiegabilmente, offerte su di un piatto d'argento alla morte in agguato.

Che dire poi di quella unione politica di governo contro natura di un partito ed un movimento che riescono a stare insieme in maniera tanto "assurda" quanto prepotente, solo per sete di potere e di poltrone? Unioni di questo genere, non possono che generare assurdità. Mi rendo conto che questo post che avevo cominciato a scrivere in maniera leggera e disincantata, si conclude in maniera tanto pessimistica quanto tragica. Era del resto inevitabile. Rientra nelle regole del gioco dell' "assurdo" che fa della "sordità" la peggiore "dissonanza".

Published on November 19, 2018 08:47

Le domande di chi legge libri

Quale libro stai leggendo? Qual è il libro che ti ha cambiato la vita? Qual è il libro che avresti voluto scrivere? Il libro che ti ha infuenzato di più. Il libro più sottovalutato, quello che ti ha commosso, sopreso, deluso, fatto ridere di più. Che dire poi del libro che ti ha fatto cambiare idea, di quei libri che non hai mai finito di leggere, quelli di cui ti vergogni di non avere letto finora. Cosa ti ricordi delle tue prime letture? Quando hai provato davvero piacere a leggere un libro? Vale davvero la pena dare in regalo un libro, sei sicuro che il tuo regalo viene apprezzato? Qual è quel libro che non riesci davvero a dimenticare o che non ti stanchi mai di leggere e rileggere? Sarà poi vero che leggere è molto diverso da rileggere? E se rileggi un libro, perchè lo fai e cosa ti proponi, rileggendolo? Leggere per te cosa significa davvero? E' una fatica, un piacere, una evasione? Sei tu che ti trovi un libro da leggere, oppure è il libro a trovarti? Che tipo di lettore sei? Ti sei mai trovato nella condizione di essere stato costretto a leggere un libro? Cosa hai provato? Puoi dire di avere mai odiato un libro, il suo autore, il suo contenuto? Credi che la lettura di un libro significhi la medesima cosa per tutti? Perchè possono esserci delle differenze? Quand'è che puoi considerare un libro originale, banale, superficiale, oppure addirittura inutile? Pensi che sia importante leggere ogni giorno? Preferisci leggere libri cartacei o digitali? Secondo te, c'è una differenza tra leggere libri cartacei e libri digitali? Ti piace leggere sullo schermo di un cellulare, un pc o di un ipad?

Published on November 19, 2018 06:17

November 15, 2018

A che servono i libri oggi?

"Quando i libri ci insegnavano a ben pensare" . Questo è il titolo di un recente articolo apparso su "Il Sole 24 Ore" nel quale Lina Bolzoni, docente, saggista ed erudita accademica italiana, nonchè autrice, recensisce due libri, uno sull'Arte della Filosofia in Relazione al Pensiero Visivo in Europa dal tardo Rinascimento al Primo Illuminismo, ed un altro che si occupa della "Accademia Veneziana della Fama", una impresa tipografica veneta datata 1557-1561. Non potevo lasciar passare sulla carta questo prezioso articolo, una carta di giornale con nel quale un tempo si diceva che si finiva per avvolgerci il pesce o per accendere il fuoco. Durava lo "spazio di un mattino". Dall'edizione cartacea a quella digitale il passo è breve ed eccomi qui ad inserirlo nel mio spazio digitale e futura memoria e anche per fatto personale. Sono figlio di un tipografo e mi sembra giusto farlo.Il libro è simile a un giardino che si può trasportare in una manica, scriveva Al Jâdiz, un sapiente arabo del IX secolo. Un luogo di delizie, dunque, che si può portare con noi, in viaggio. Ma appunto anche un luogo, uno spazio entro cui ci si può muovere, sostare, o passare rapidamente. Un luogo in cui si può viaggiare da pellegrini o da stranieri, dove si possono formare amicizie, o avere solo incontri occasionali.

C’è, nella nostra tradizione, classica e moderna, una ricca messe di riflessioni sulla lettura, sui segreti piaceri (e i rischi) che essa comporta, e anche un vero e proprio tesoro di metafore che la rappresentano, che la mettono in scena. Tra le immagini più diffuse ci sono appunto quelle che si basano sullo spazio: il libro è un giardino, o un edificio, o un percorso. Chi lo scrive compie un viaggio, per terra o per mare, o per i cieli, un viaggio affascinante e pericoloso, sempre esposto ai rischi della sconfitta o del naufragio. Il lettore è invitato a sua volta a ripercorrere quel viaggio, fino ad arrivare in porto, insieme con il suo autore, come accade ad esempio alla fine dell’Orlando Furioso, dove il poeta e il suo pubblico si incontrano, a suggellare una avventura che in realtà non finisce mai.

Secondo Walter Ong, il geniale gesuita americano che ha studiato come i diversi mezzi di comunicazione influenzano la nostra mente, tutto questo inizia con la scrittura. È allora infatti che le parole diventano segni, oggetti che si collocano nello spazio. La comunicazione si affida così alla vista piuttosto che all’udito, e dura nel tempo, al di fuori dell’occasione effimera, e carica di passioni, della comunicazione orale. Con la stampa tutto questo si rafforza e si moltiplica. La pagina del libro stampato offre uno spazio ordinato, accessibile a tutti; lì parole e immagini si collocano in modo distinto, e soprattutto riproducibile. È affascinante vedere come, fra Cinque e Seicento, vengono costruiti dei libri che colgono a pieno queste nuove possibilità, nel senso che si propongono di guidare passo passo il percorso che l’occhio del lettore compie sulla pagina, così da imprimere ordinatamente, via via, nell’occhio della sua mente ciò che si vuole trasmettere.

È il caso ad esempio del programma editoriale della Accademia veneziana della Fama, che ebbe vita splendida anche se breve, fra il 1557 e il 1561. Fondata da Federico Badoer, aveva sede nel suo palazzo; organizzava lezioni pubbliche, aveva come suo segretario Bernardo Tasso, il padre di Torquato e soprattutto cercava di rifondare l'enciclopedia del sapere affidandosi ai libri: Paolo Manuzio, il discendente del grande Aldo, era il suo stampatore. Ne ripercorre ora con cura testi e vicende il libro di Valeria Guarna, che dà una nuova edizione dei progetti editoriali e porta alla luce anche documenti inediti o poco noti. L’Accademia si proponeva di “rendere visibile il sapere”, di dare dunque corpo a ciò che non lo ha, di rendere visibile ciò che visibile non è. Il compimento di questa magia era affidato soprattutto alla costruzione di grandi alberi, tavole, diagrammi, che accompagnavano e sintetizzavano il testo. Il libro a stampa si impadroniva infatti così dei frutti della nuova logica e della nuova retorica, che si rifacevano all’insegnamento di Rodolfo Agricola, un umanista olandese che aveva studiato in Italia, e avrebbero avuto una nuova e fortunata versione nell’opera di Pierre de la Ramée, il calvinista francese ucciso nella notte di San Bartolomeo. L’uso dell’albero, del diagramma, della sinossi, permetteva di dare un ordine visibile alla materia trattata; era possibile seguire il metodo in cui ogni argomento era stato trattato, diviso, classificato. In questo modo conoscenza e memoria andavano di pari passo, crescevano insieme. Orazio Toscanella, un maestro di scuola e un collaboratore dei principali editori veneziani, avrebbe realizzato i programmi della Accademia Veneziana anche dopo la sua chiusura. I suoi libri, con le tavole, gli alberi, i diagrammi, testimoniano un momento di grande fiducia nella possibilità di usare il libro per diffondere la cultura, per facilitarne l’accesso.

Ma tra Cinque e Seicento accade qualcosa di più. Non solo la pagina a stampa usa i diagrammi per riflettere i procedimenti della mente, per costruire una mappa ordinata del metodo attraverso cui si conosce, ma traduce anche in immagini le metafore della tradizione, come ad esempio il giardino, il teatro, l’edificio, il paesaggio, il viaggio per mare; vi colloca iscrizioni, anima i diversi luoghi di personaggi, di animali, di oggetti. In questo modo chi legge (e guarda) deve ripercorrere la complessa trama dei luoghi e delle immagini, così da ricomporre nella sua mente i grandi insegnamenti filosofici, per lo più ancora derivati da Aristotele: la logica, la metafisica, la filosofia naturale ad esempio. È un raffinato gioco intellettuale, dove le metafore prendono corpo e sono prese alla lettera: il libro stampato non è più solo come un giardino, o un teatro, ma diventa un giardino o un teatro. E non si tratta solo di libri, ma spesso anche di stampe, di fogli volanti con incisioni che a volte raggiungono dimensioni notevoli, diventano quasi dei manifesti; passano tra le mani degli studenti e possono anche venire esposti nelle aule come strumenti didattici, o nei teatri di anatomia, per aiutare a collocare la parte nel tutto, il corpo umano entro l’ordine della filosofia naturale.

Questo mondo a suo modo visionario e spesso dimenticato viene ora riportato alla luce grazie alle ricerche di una giovane storica dell’arte americana, Susanna Berger, e a uno splendido libro pubblicato da Princeton University Press che non solo contiene circa 200 immagini, a colori e in bianco e nero, ma anche accetta per così dire la sfida del materiale visivo che presenta, riproducendone alcuni esempi a grandezza naturale. Con grande intelligenza critica e finezza di scrittura Susanna Berger presenta i risultati di una lunga ricerca, che l’ha portata a esplorare i tesori delle biblioteche, degli archivi, dei gabinetti di stampe. L’autrice analizza da vicino gli affollati labirinti di immagini prodotti soprattutto fra Cinque e Seicento, fino a lambire il Settecento. In primo piano vengono così i frutti della collaborazione fra filosofi e artisti, come nel caso del francescano Martin Meurisse o del carmelitano Jean Chéron e dell’incisore Léonard Gaultier, che operano nei primi decenni del Seicento e che realizzano delle fortunate visualizzazioni della logica, della fisiologia, della filosofia morale. Centrale nel libro è l’idea di visual thinking, di uno stretto rapporto cioè che si viene a creare fra il pensiero e le immagini, le quali non solo trasmettono il pensiero ma in un certo senso aiutano a crearlo e a svilupparlo. A riprova della sua tesi l’autrice prende in esame anche un materiale prezioso e inconsueto, quali gli appunti che gli studenti prendevano a lezione e per preparare gli esami, e gli alba amicorum, i quaderni su cui si chiedeva agli amici di scrivere o disegnare qualcosa, là dove via via si affacciavano anche il comico, l’ironia, lo scherzo.

Ciò che sta nel cuore di questa produzione, e cioè appunto il nesso fra pensiero e immagini, il ruolo della fantasia, viene messo ben presto in discussione. Susanne Berger prende le mosse proprio dal dibattito che si svolge nel 1619, a Parigi. Da una parte troviamo Martin Meurisse, il francescano professore di filosofia che, come abbiamo già ricordato, inventa alcune delle tavole più famose che visualizzano la logica, o la filosofia naturale; sul fronte opposto c’è un pastore protestante, François Oyseau, che critica appunto l’uso delle immagini per insegnare filosofia; per lui si tratta solo di frivole allegorie, esempio di una logica debole e sbagliata. È una questione di lunga durata. A noi vengono in mente le parole con cui Giambattista Vico accompagna l’immagine che nel 1744 apre la sua Scienza nuova: «Diamo qui a vedere una tavola delle cose civili, la quale serva al leggitore per concepire l’idea di quest’opera avanti di leggerla, e per ridurla più facilmente a memoria, con tal aiuto che gli somministri la fantasia, dopo di averla letta».

Lina Bolzoni

The Art of Philosophy. Visual Thinking in Europe from the Late Renaissance to the Early EnlightenmentSusanne BergerPrinceton University Press,Princeton e Oxford, 2017, pagg.315, $ 65 L’Accademia veneziana della Fama (1557-1561) Valeria GuarnaVecchiarelli Editore, Manziana (Roma), 2018, pp. 317, euro 40

Published on November 15, 2018 10:26

November 13, 2018

Il "Ghostwriter" e l' Enciclopedia

P. Buttafuoco / Dragonera - da Il Tempo del 13 Novembre 2018Lui lavorava e scriveva per "loro", ma non troverete da nessuna parte il suo nome. Lui scriveva con la penna, detestava il computer. Pensava con la propria testa, l'aveva messa al servizio di chi non ce l'aveva. Lo faceva per vivere. Era costretto a dire quello che loro non sapevano dire. Lui, le idee ce le aveva e come!, ma loro lo avevano condizionato con l'ideologia. Quando ho letto questo asterisco sull'Enciclopedia finita nel bidone della spazzatura ho pensato a lui. Non vi dirò chi è, chi è stato, chi fu. Custodisco la sua memoria, vi assicuro che non è finita nella spazzatura. Ci sono finiti i suoi "compagni" ...

P. Buttafuoco / Dragonera - da Il Tempo del 13 Novembre 2018Lui lavorava e scriveva per "loro", ma non troverete da nessuna parte il suo nome. Lui scriveva con la penna, detestava il computer. Pensava con la propria testa, l'aveva messa al servizio di chi non ce l'aveva. Lo faceva per vivere. Era costretto a dire quello che loro non sapevano dire. Lui, le idee ce le aveva e come!, ma loro lo avevano condizionato con l'ideologia. Quando ho letto questo asterisco sull'Enciclopedia finita nel bidone della spazzatura ho pensato a lui. Non vi dirò chi è, chi è stato, chi fu. Custodisco la sua memoria, vi assicuro che non è finita nella spazzatura. Ci sono finiti i suoi "compagni" ...

Published on November 13, 2018 23:47

November 12, 2018

Il latino di Chiara in ... inglese

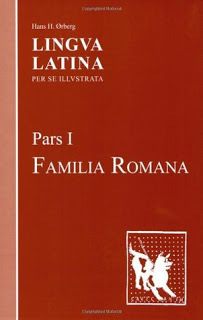

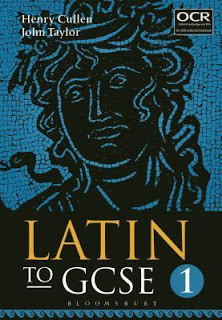

Il libro

Il libro

Non avrei mai pensato che, a distanza di oltre mezzo secolo, avrei ripreso lo studio del latino. “Ripreso”, per modo di dire. In effetti, si tratta soltanto di una riscoperta fatta per parlare di due libri adottati da mia nipote in uno dei licei bolognesi più prestigiosi: "L. Galvani".

La programmazione pedagogica inter-disciplinare prevede un indirizzo classico internazionale con potenziamento IGCSE. Per chi non fosse aduso a questo acronimo tutto anglosassone, dirò che il corso degli studi ha come obiettivo l’ampliamento delle abilità linguistiche attraverso lo studio di alcune discipline in lingua inglese.

Gli studenti, infatti, sosterranno in inglese gli esami Cambridge IGCSE per la certificazione delle competenze, tanto nella lingua Inglese, quanto in Latino e in Matematica. Lo studio del Latino seguirà il metodo NATURA del prof. Hans H. Oeberg, autore del testo in adozione “Lingua Latina per se illustrata” e di un altro in lingua inglese di cui intendo parlare in questo post.

Tutto scaturisce da obiettivi trasversali, inimmaginabili, oltre che inaccettabili, nonchè imprevedibili, ai tempo del terribile biennio, in quel Liceo-ginnasio di Sarno, nella Valle dei Sarrasti, a pochi anni dalla fine di una tragica ed inutile seconda guerra mondiale. Ho già avuto modo parlare su questo blog di quei giorni che condizionarono in maniera quanto mai decisiva il mio futuro. Qui desidero parlare soltanto di questi due libri ma, soprattutto, di come e quanto fortunatamente sia cambiata la visione del mondo.

E’ stato calcolato che quasi un milione di studenti italiani affrontano lo studio della lingua dei nostri antenati in maniera moderna, tanto moderna da riportare in voga i metodi dell’epoca. Avete letto bene. E’ pensiero comune sbagliato che la lingua latina non serva a nulla nel mondo tecnologico di oggi ritenuta lingua morta per eccellenza.

Sotto processo è, invece, la didattica tradizionale, (ed io, l’ho già detto e scritto, ne sono stato una delle tante vittime), un sistema che trattava quella lingua come un cadavere da vivisezionare. Lo studio si basava soltanto su di un'arida, insistente e ripetitiva iterazione di regole ed eccezioni. Nessun legame con quella che era la realtà di quella lingua e quella cultura, tanto nello spazio quanto nel tempo.

Il libro

Ho dato uno sguardo non superficiale a questi due libri, ho preso visione delle note, degli appunti e delle sottolineature che Chiara, mia nipote, fa di volta in volta durante le ore di lezione in classe. Cinque ore settimanali nel biennio non sono poche, tra lezione frontale in italiano, in latino e in inglese.

Il libro

Ho dato uno sguardo non superficiale a questi due libri, ho preso visione delle note, degli appunti e delle sottolineature che Chiara, mia nipote, fa di volta in volta durante le ore di lezione in classe. Cinque ore settimanali nel biennio non sono poche, tra lezione frontale in italiano, in latino e in inglese.

Da diverso tempo i “tradizionalisti” dello studio col metodo classico possono avere il dispiacere di sentirsi sconfitti quando sentono gli studenti intavolare una discussione nella lingua di Virgilio o leggere brani sugli usi e costumi dei nostri antenati direttamente nella lingua ed in situazioni del tempo.

Le competenze linguistico-comunicative sono sempre in primo piano. In tal modo si possono affrontare e risolvere problemi di interferenze e di commutazione linguistica tra latino, greco e inglese. Per la lingua inglese lo studente sarà in grado di utilizzare la lingua operativamente, acquisendo strutture, modalità e competenze ai livelli richiesti per le certificazioni.

Saper leggere, comprendere ed interpretare testi complessi di varia natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale. Padroneggiare il lessico specifico delle discipline scientifiche, utilizzando la lingua inglese come lingua veicolare e di arrivo in esercizi di traduzione.

Per quanto, invece, riguarda il latino e il greco, dato un testo in lingua originale, lo studente dovrà saper leggere speditamente, rispettando le regole dell’accentuazione ed intonazione, sapersi orientare nel testo e nei contenuti, analizzare l’aspetto morfo-sintattico, dimostrando di saper ragionare sulla struttura del testo, avere una buona conoscenza della lingua di arrivo (italiano e inglese).

E ancora: tenere conto delle procedure di alterità, dei lemmi, e delle strutture morfo sintattiche delle due lingue, conoscere un congruo numero di vocaboli che permetta la traduzione senza dizionario, saper rispondere in inglese alle domande di comprensione. Lo studio del latino va visto come manifestazione comunicativa di una lingua del potere, della burocrazia e della legge. I testi di studio in latino sono visti come strumenti di mediazione culturale, intessuti di vita reale quotidiana.

Quali sono le conclusioni da tirare, dopo questa rapida carrellata non solo sui due libri, ma anche sulla programmazione dell'attività pedagogico-didattica interdisciplinare del consiglio di classe IV Ai internazionale con potenziamento IGCSE dalla quale ho tratto spunto per i contenuti didattici esposti in questo post?

Posso semplicemente dire, in tutta modestia, ma con tanta rabbia in corpo per non aver potuto godere ai miei tempi di queste preziose occasioni di studio. In compenso ho il piacere di invidiare non solo Chiara ma anche i tanti suoi compagni di studio e dire loro che pure nell'antichità era impensabile imparare il latino senza studiarne la grammatica.

Ma c'erano, e come!, le situazioni di vita quotidiane a dare una mano concreta allo studente. I "colloquia" e la realtà li aiutava ad entrare in quel mondo. Oggi bisogna recuperare tutto questo, utilizzando tutti i mezzi ed i sotterfugi che l'informazione tecnologica ci mette a disposizione. Soltanto così potremo recuperare una utilità perduta, per percorrere strade nuove, utilizzando strumenti antichi.

Published on November 12, 2018 07:17

Il pericolo : il fanatismo digitale

Uno spettro si aggira per l'Europa, scriveva Karl Marx ne "Il manifesto del partito comunista". Era l'idea secondo cui tutto il progresso scientifico industriale dell'Occidente, la sua religione, il suo diritto, la sua cultura fossero il frutto dell'espropriazione di chi lavora compiuto dalla classe dei capitalisti e che questa dovesse essere annientata. Dopo di che sarebbe nato il nuovo uomo, buono per natura. Chi vi credeva considerava nemico, chiunque non vi credesse ed era disposto a ucciderlo o a imprigionarlo.

Il nuovo spettro che si aggira per l'Europa è una ideologia che vuol eliminare i governanti. Tutti i politici sono corrotti, lo sviluppo economico rende i ricchi sempre più ricchi, i poveri più poveri, l'industrializzazione produce inquinamento, catastrofi ecologiche. Tutto questo va rovesciato: niente classe politica che decide tutto, il popolo farà le leggi da solo col web, uno uguale a uno. Non serve il Parlamento, finirà l'inquinamento. Governata così la terra diventerà un giardino fiorito.

È una ideologia che in Italia è espressa chiaramente da Gianroberto Casaleggio e i grillini ma, in forme diverse, e presente in molti partiti e movimenti europei. Non ha nulla a che fare con il fascismo, il nazismo o il comunismo. È una ideologia che appartiene piuttosto alle utopie anarchiche apocalittiche. Ha presa sui giovani a cui dà un nemico da odiare e una credenza che li fa sentire infallibili. Ne fa dei fanatici. Il fanatico non è solo colui che crede ciecamente in una cosa, ma che considera un nemico mortale chi non la pensa come lui. Tra lui e il suo avversario politico c'è lo stesso rapporto che c'era fra l'inquisitore e l'eretico. Più l'eretico si difende più merita il rogo.

In Italia questa ideologia in parte è già al potere e fa leggi come la fine della prescrizione, il referendum senza quorum, misure antieconomiche. Ma è solo l'inizio: la sua meta ultima è un totalitarismo radicale che si propone di controllare ogni pensiero, ogni sentimento, e vuol rendere tutti uguali. Al vertice ci sarà un misterioso potere che controlla il partito attraverso il web, l'intelligenza artificiale, e la tecnologia moderna di cui ha il monopolio.

Francesco Alberoni - Il Giornale - domenica 11 novembre 2018

Published on November 12, 2018 04:09

MEDIUM

Nessuno è stato mai me. Può darsi che io sia il primo. Nobody has been me before. Maybe I’m the first one.

- Antonio Gallo's profile

- 52 followers