Manjit Thakur's Blog, page 8

June 24, 2020

पुस्तक समीक्षाः जन के खिलाफ लामबंद तंत्र का किस्सा है वैधानिक गल्प

यह वक्त, जिसे हम हड़बड़ियों में मुब्तिला लोगों का दौर कह सकते हैं, अधिकतर संजीदा लेखक या अप्रासंगिक होते जा रहे हैं या फिर समयबद्ध क्षरण का, विचारों को लंबे समय तक प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उसका दस्तावेजीकरण जरूरी है. वैधानिक गल्प नामक उपन्यासिका इस कोशिश में खड़ी नजर आती है.

जमाना बदल गया है दुनिया के अधिकतर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और वहीं अपनी प्रतिबद्धताएं भी जाहिर कर रहे हैं. ऐसे वक्त में अधिकांश नवतुरिया लेखकों के सामने वह लड़ाई भी बची हुई है, जो जरूरी तो है पर सोशल मीडिया का क्षणभंगुर स्वरूप शायद उसको लंबे समय तो तक संजोकर नहीं रख पाए. ऐसे में जब दोनों पक्ष के लेखक अपनी विचारधाराओं की लड़ाई में ट्रोल्स की अवैधानिक भाषा का शिकार होते हैं, चंदन पांडेय वैधानिक गल्प के साथ पेश हैं.

यह वक्त, जिसे हम हड़बड़ियों में मुब्तिला लोगों का दौर कह सकते हैं, अधिकतर संजीदा लेखक या अप्रासंगिक होते जा रहे हैं या फिर समयबद्ध क्षरण का, विचारों को लंबे समय तक प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उसका दस्तावेजीकरण जरूरी है. वैधानिक गल्प नामक उपन्यासिका इस कोशिश में खड़ी नजर आती है.

वैधानिक गल्प का कवर

वैधानिक गल्प का कवर

यह किताब, एक किस्से से शुरू होती है. यह कथा एक मशहूर लेखक के केंद्रीय पात्र उसकी पूर्व प्रेमिका और उसके आदर्शवादी पति की है. उपन्यास की कथाभूमि आज का दौर ही है, जब व्यवस्था का अर्थ पुलिसिया राज है, जब हमारे इर्द-गिर्द एक किस्म का जाल बुना गया है, जिसमें राजनेता हैं, जिसमें कानून है, जिसमें मीडिया भी है. और केंद्रीय पात्र लेखक है, जो खुद अपनी पत्नी के अधिकारी भाई के सामने हीनताबोध से ग्रस्त तो है ही, पर साथ में सुविधाजनक रूप से लिखाई भी कर रहा है. कंफर्ट जोन में रहकर लिखना उसकी नई सुविधा है.

उपन्यासिका के पहले बीसेक पन्नों में हमें लगता है कि चंदन पांडे शायद लव जिहाद की बात कर रहे हैं जिसमें उसकी प्रेमिका एक मुस्लिम शिक्षक से विवाह कर लेती है. फिर, धीरे-धीरे शिक्षा व्यवस्था में बैठे तदर्थवाद की झलक मिलती है, और फिर अगर आप रफीक में सफदर हाशमी की झलक देखते हैं तो क्या ही हैरत!

वैधानिक गल्प वैचारिक भावभूमि पर खड़े होकर किस्से को प्रतिबद्ध तरीके से कहन का तरीका है. वैसे, गुस्ताखी माफ, पर यह किताब आर्टिकल 15 की कतार में है, जिसमें चाहे-अनचाहे एक फिल्म की संभावना संभवतया लेखक ने देखी होगी. अगर इस विषय पर फिल्म बनती है तो यह फिल्म माध्यम के लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि वैधानिक गल्प का विषय हमारे वक्त की एक जरूरी बात है. ये और बात है कि इस उपन्यास का अंत, फिल्मी नहीं है और बेहद यथार्थपरक होना किसी निर्देशक को भा जाए, निर्माता के लिए मुफीद नहीं होगा.

पर, पांडेय का शिल्प निश्चित रूप से उनको नवतुरिया और समतुरिया लेखकों की कतार में अलग खड़ा करता है. उनकी भाषा समृद्ध है और वे कहीं से भी अपनी बात थोपते नजर नहीं आते हैं. हां, रफीक की डायरी के गीले पृष्ठों का ब्योरा खटकता जरूर है और थोड़ा बोझिल है, पर वह बेचैन करने वाला हिस्सा है

वैधानिक गल्प मौजूदा वक्त में लिखे जा रहे राजनैतिक कथाओं में प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराती है. लेखक को राजनीति के तहों की जानकारी है और उन्होंने अपनी रचना में इसे बखूबी निभाया भी है.

इस उपन्यास में हिंदू पत्नी और मुस्लिम पति, यानी लव जिहाद का जो शक आपको होता है, उपन्यास के मध्य में जाकर स्थानीय पत्रकार उसे मुद्दा बनाता भी है. पूरी किताब में ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिनसे आपको वास्तविक जीवन में और सियासत में घट रही घटनाओं का आभास मिलेगा. चाहे किसी छात्र का गायब हो जाना हो, चाहे एडहॉक शिक्षकों का मसला हो, चाहे वीडियो को संपादित करके उससे नई साजिशें रचने और किस्से गढ़ने का मसला हो, सड़े-गले तंत्र के बारे में आपको आभास होगा कि वाकई यह सड़ा-गला नहीं है. जन के खिलाफ एक मजबूत तंत्र के लामबंद होने का किस्सा हैः वैधानिक गल्प.

वैधानिक गल्प हमारे समय के यथार्थ को उघाड़कर रख देता है. पर इसके साथ ही अगर वैचारिक भावभूमि की बात की जाए, तो आपको यकीन हो जाएगा कि पांडे की यह किताब खालिस किस्सागोई नहीं है आपको महसूस होगा कि लेखक एक विचारधारा से प्रभावित हैं और यह उपन्यास उसके इर्दे-गिर्द बुनी गई है.

पर उपन्यासकार के तौर पर चंदन पांडे ने कोई हड़बड़ी नहीं बरती है. भाषा और शिल्प के मसले पर बड़े जतन किए गए हैं और वह दिखता भी है. सतही और लोकप्रिय लेखन के दौर में पांडे उम्मीद जगाते हैं और आश्वस्ति प्रदान करते हैं.

वैधानिक गल्प उपन्यास ही नहीं एक दस्तावेज भी है.

किताबः वैधानिक गल्प (उपन्यास)

लेखकः चंदन पांडेय

कीमतः 160 रुपए

प्रकाशकः राजकमल प्रकाशन

***

जमाना बदल गया है दुनिया के अधिकतर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और वहीं अपनी प्रतिबद्धताएं भी जाहिर कर रहे हैं. ऐसे वक्त में अधिकांश नवतुरिया लेखकों के सामने वह लड़ाई भी बची हुई है, जो जरूरी तो है पर सोशल मीडिया का क्षणभंगुर स्वरूप शायद उसको लंबे समय तो तक संजोकर नहीं रख पाए. ऐसे में जब दोनों पक्ष के लेखक अपनी विचारधाराओं की लड़ाई में ट्रोल्स की अवैधानिक भाषा का शिकार होते हैं, चंदन पांडेय वैधानिक गल्प के साथ पेश हैं.

यह वक्त, जिसे हम हड़बड़ियों में मुब्तिला लोगों का दौर कह सकते हैं, अधिकतर संजीदा लेखक या अप्रासंगिक होते जा रहे हैं या फिर समयबद्ध क्षरण का, विचारों को लंबे समय तक प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उसका दस्तावेजीकरण जरूरी है. वैधानिक गल्प नामक उपन्यासिका इस कोशिश में खड़ी नजर आती है.

वैधानिक गल्प का कवर

वैधानिक गल्प का कवरयह किताब, एक किस्से से शुरू होती है. यह कथा एक मशहूर लेखक के केंद्रीय पात्र उसकी पूर्व प्रेमिका और उसके आदर्शवादी पति की है. उपन्यास की कथाभूमि आज का दौर ही है, जब व्यवस्था का अर्थ पुलिसिया राज है, जब हमारे इर्द-गिर्द एक किस्म का जाल बुना गया है, जिसमें राजनेता हैं, जिसमें कानून है, जिसमें मीडिया भी है. और केंद्रीय पात्र लेखक है, जो खुद अपनी पत्नी के अधिकारी भाई के सामने हीनताबोध से ग्रस्त तो है ही, पर साथ में सुविधाजनक रूप से लिखाई भी कर रहा है. कंफर्ट जोन में रहकर लिखना उसकी नई सुविधा है.

उपन्यासिका के पहले बीसेक पन्नों में हमें लगता है कि चंदन पांडे शायद लव जिहाद की बात कर रहे हैं जिसमें उसकी प्रेमिका एक मुस्लिम शिक्षक से विवाह कर लेती है. फिर, धीरे-धीरे शिक्षा व्यवस्था में बैठे तदर्थवाद की झलक मिलती है, और फिर अगर आप रफीक में सफदर हाशमी की झलक देखते हैं तो क्या ही हैरत!

वैधानिक गल्प वैचारिक भावभूमि पर खड़े होकर किस्से को प्रतिबद्ध तरीके से कहन का तरीका है. वैसे, गुस्ताखी माफ, पर यह किताब आर्टिकल 15 की कतार में है, जिसमें चाहे-अनचाहे एक फिल्म की संभावना संभवतया लेखक ने देखी होगी. अगर इस विषय पर फिल्म बनती है तो यह फिल्म माध्यम के लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि वैधानिक गल्प का विषय हमारे वक्त की एक जरूरी बात है. ये और बात है कि इस उपन्यास का अंत, फिल्मी नहीं है और बेहद यथार्थपरक होना किसी निर्देशक को भा जाए, निर्माता के लिए मुफीद नहीं होगा.

पर, पांडेय का शिल्प निश्चित रूप से उनको नवतुरिया और समतुरिया लेखकों की कतार में अलग खड़ा करता है. उनकी भाषा समृद्ध है और वे कहीं से भी अपनी बात थोपते नजर नहीं आते हैं. हां, रफीक की डायरी के गीले पृष्ठों का ब्योरा खटकता जरूर है और थोड़ा बोझिल है, पर वह बेचैन करने वाला हिस्सा है

वैधानिक गल्प मौजूदा वक्त में लिखे जा रहे राजनैतिक कथाओं में प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराती है. लेखक को राजनीति के तहों की जानकारी है और उन्होंने अपनी रचना में इसे बखूबी निभाया भी है.

इस उपन्यास में हिंदू पत्नी और मुस्लिम पति, यानी लव जिहाद का जो शक आपको होता है, उपन्यास के मध्य में जाकर स्थानीय पत्रकार उसे मुद्दा बनाता भी है. पूरी किताब में ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिनसे आपको वास्तविक जीवन में और सियासत में घट रही घटनाओं का आभास मिलेगा. चाहे किसी छात्र का गायब हो जाना हो, चाहे एडहॉक शिक्षकों का मसला हो, चाहे वीडियो को संपादित करके उससे नई साजिशें रचने और किस्से गढ़ने का मसला हो, सड़े-गले तंत्र के बारे में आपको आभास होगा कि वाकई यह सड़ा-गला नहीं है. जन के खिलाफ एक मजबूत तंत्र के लामबंद होने का किस्सा हैः वैधानिक गल्प.

वैधानिक गल्प हमारे समय के यथार्थ को उघाड़कर रख देता है. पर इसके साथ ही अगर वैचारिक भावभूमि की बात की जाए, तो आपको यकीन हो जाएगा कि पांडे की यह किताब खालिस किस्सागोई नहीं है आपको महसूस होगा कि लेखक एक विचारधारा से प्रभावित हैं और यह उपन्यास उसके इर्दे-गिर्द बुनी गई है.

पर उपन्यासकार के तौर पर चंदन पांडे ने कोई हड़बड़ी नहीं बरती है. भाषा और शिल्प के मसले पर बड़े जतन किए गए हैं और वह दिखता भी है. सतही और लोकप्रिय लेखन के दौर में पांडे उम्मीद जगाते हैं और आश्वस्ति प्रदान करते हैं.

वैधानिक गल्प उपन्यास ही नहीं एक दस्तावेज भी है.

किताबः वैधानिक गल्प (उपन्यास)

लेखकः चंदन पांडेय

कीमतः 160 रुपए

प्रकाशकः राजकमल प्रकाशन

***

Published on June 24, 2020 11:51

June 23, 2020

हमलावरो की वजह से पिछले 500 साल में 32 बार नहीं हो पाई है पुरी की रथयात्रा

आखिरकार, कुछ शर्तों के साथ रथयात्रा हुई ही. नहीं होती, तो एक परंपरा टूटती, भक्तों और श्रद्धालुओं को निराशा होती. पर ऐसा नहीं है कि पहले कभी रथयात्रा बाधित न रही हो.

पुरी की रथयात्रा पर बनी पेटिंग सौजन्यः गूगल

पुरी की रथयात्रा पर बनी पेटिंग सौजन्यः गूगल

श्रीजगन्नाथ मंदिर के इतिहास के अनुसार, पिछले 500 साल में अब तक 32 बार रथयात्रा स्थगित करनी पड़ी है. इसके अलावा, 5 मौके ऐसे भी रहे जब रथयात्रा को ओडिशा में ही पुरी के बाहर आयोजित करना पड़ा.

सेवकों ने चतुर्धा विग्रहों को (श्रीजगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र) चुपके से बाहर ले जाकर पुरी और खोरदा जिले के गांवों में रथयात्रा आयोजित की थी.

काला पहाड़ के आक्रमण के कारण 1568 से 1577 तक नौ साल तक लगातार रथयात्रा नहीं हुई थी. 1601 में मिर्जा खुर्रम आलम के कारण और 1607 में हाशिम खान के हमले के कारण रथयात्रा का आयोजन नहीं हो सका था. 1611 में मुग़ल सेनापति कल्याण मल के हमले के कारण भी रथयात्रा नहीं हो सकी थी.

2019 में पुरी की रथयात्रा का विहंगम दृश्य (गूगल)

2019 में पुरी की रथयात्रा का विहंगम दृश्य (गूगल)

1622 में मुस्लिम हमलावर अहमद बेग के हमले के कारण भी रथयात्रा रोकनी पड़ी थी. 1692 से लेकर 1704 तक आक्रमणकारी इकराम खान के हमले के कारण 13 साल तक रथयात्रा नहीं हो सकी थी. 1735 में तकी खान के हमले के कारण तीन साल तक रथयात्रा स्थगित रही थी.

जय जगन्नाथ.

पुरी की रथयात्रा पर बनी पेटिंग सौजन्यः गूगल

पुरी की रथयात्रा पर बनी पेटिंग सौजन्यः गूगलश्रीजगन्नाथ मंदिर के इतिहास के अनुसार, पिछले 500 साल में अब तक 32 बार रथयात्रा स्थगित करनी पड़ी है. इसके अलावा, 5 मौके ऐसे भी रहे जब रथयात्रा को ओडिशा में ही पुरी के बाहर आयोजित करना पड़ा.

सेवकों ने चतुर्धा विग्रहों को (श्रीजगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र) चुपके से बाहर ले जाकर पुरी और खोरदा जिले के गांवों में रथयात्रा आयोजित की थी.

काला पहाड़ के आक्रमण के कारण 1568 से 1577 तक नौ साल तक लगातार रथयात्रा नहीं हुई थी. 1601 में मिर्जा खुर्रम आलम के कारण और 1607 में हाशिम खान के हमले के कारण रथयात्रा का आयोजन नहीं हो सका था. 1611 में मुग़ल सेनापति कल्याण मल के हमले के कारण भी रथयात्रा नहीं हो सकी थी.

2019 में पुरी की रथयात्रा का विहंगम दृश्य (गूगल)

2019 में पुरी की रथयात्रा का विहंगम दृश्य (गूगल)1622 में मुस्लिम हमलावर अहमद बेग के हमले के कारण भी रथयात्रा रोकनी पड़ी थी. 1692 से लेकर 1704 तक आक्रमणकारी इकराम खान के हमले के कारण 13 साल तक रथयात्रा नहीं हो सकी थी. 1735 में तकी खान के हमले के कारण तीन साल तक रथयात्रा स्थगित रही थी.

जय जगन्नाथ.

Published on June 23, 2020 01:13

June 14, 2020

सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी छोटे शहरों के सपनों के लिए झटका है

जानने वाले कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत पूर्णिया के पास मलहारा नाम के किसी छोटी जगह के थे. मुंबई जैसी जगहों में, जहां मुंबई से बाहर की दुनिया बाहरगांव कही जाती है, मलहारा छोड़िए, पूर्णिया भी कम ही लोग जानते हैं. चमकदमक की उस दुनिया में सुशांत सिंह राजपूत पटनावाले कहलाते थे. सवाल यह नहीं है कि सुशांत पटना के थे या पूर्णिया के, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि छोटे शहरों के प्रतिनिधि के रूप में, जो जाकर मुश्किल से मुश्किल चोटी पर परचम लहरा दे, एक चेहरा और कम हो गया है.

सुशांत सिंह राजपूत उन चेहरों का स्पष्ट प्रतीक थे, जो कुंअर बेचैन की इन पंक्तियों को परदे पर अपने गालों पर पड़ने वाले खूबसूरत गड्ढों और कातिलाना मुस्कान से सजीव करते थे.

दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए,

जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे,

जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब,

तुममें और उन पत्थरों की कठोरता में,

जिन्हें तुमने जीता है.

सुशांत सिंह राजपूत ने आज खुदकुशी कर ली. फोटोः ट्विटर

सुशांत सिंह राजपूत ने आज खुदकुशी कर ली. फोटोः ट्विटर

पर सुशांत सिंह राजपूत हैं से थे हो गए. फेसबुक पर उनके बारे में जब लिखा तो कई पाठकों ने टिप्पणी की कि काश, कोई 2020 के साल को इस डिलीट कर सकता!

राजपूत ने खुदकुशी की और अमूमन लोग खुदकुशी को कायरों का काम कह रहे हैं.

कुछ साल पहले भारतीय क्रिकेट टीम के विश्वविजयी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर फिल्म बनी थी तो इन्हीं सुशांत सिंह राजपूत को रूपहले परदे पर धोनी का चेहरा बनाया गया था. चेहरा फिट बैठा था और फिल्म हिट हुई थी. इतिहास में अब जब तक महेंद्र सिंह धोनी का नाम रहेगा, परदे पर सुशांत सिंह राजपूत भी उनके चेहरे के प्रतिनिधि के रूप में जीवित रहेंगे.

सुशांत सिंह राजपूत के साथ दो विडंबनाएं हुईं. पहली, छोटे शहरों से आकर धाक जमाने वाले और दुनिया जीत लेने वाले जज्बे से भरे लोगों के एक प्रतीक पुरुष अगर खुद महेंद्र सिंह धोनी हैं, तो दूसरे प्रतीक खुद सुशांत सिंह राजपूत भी हैं. इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत की एक और फिल्म छिछोरे भी आई थी.

फिल्म छिछोरे में वह अपने ऑनस्क्रीन बेटे के लिए प्रेरणा की तरह सामने आते हैं जो अवसाद में है. अपने उस बेटे को अवसाद से निकालने के लिए वह अपने सहपाठियों को खोज निकालते हैं. पर अपने जीवन के अवसाद, क्योंकि इस लेख के लिखे जाने तक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत अवसाद में थे, को कम करने के लिए वह कुछ नहीं कर पाए.

क्या सुशांत सिंह राजपूत जैसे फिल्मी नायकों के इस कदर आत्महत्या करने का असर पड़ेगा? हिंदुस्तान जैसी जगह में जहां आगे बढ़ने की राह में तमाम किस्म की दुश्वारियां दरपेश होती हैं, जहां अपनी दसवीं का नतीजा जानने से लेकर ग्रेजुएशन में परीक्षा के लिए फॉर्म भरने तक किसी किरानी की जेब गर्म करनी होती है, जहां चौथी श्रेणी के छोटी-छोटी नौकरियों के लिए पीएचडी जैसी उपाधियां हासिल करने वाले हजारों लोग आवेदन कर देते हैं, जहां नौकरी के लिए हुई परीक्षा में घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले नित दिन उजागर होते रहते हैं, वहां हमारे बच्चों को, खासकर छोटे शहरों और गांवो के लोगों को प्रेरणा कहां से मिलेगी?

यह प्रेरणा इन्हीं विजेताओं से आती है, जो कभी धोनी के रूप में, कभी जहीर खान के रूप में, कभी सुशांत सिंह राजपूत के रूप में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं. टीवी से शुरुआत करके सीढी-दर-सीढ़ी सिनेमा की संकरी दुनिया में अपनी जगह बनाना और उस में पैर जमाकर अपने लिए अच्छी भूमिकाएं हासिल करना खासी मशक्कत का काम है.

सुशांत सिंह राजपूत ने यह सब किया था. पर, आज उनकी आत्महत्या की घटना से उनको अपना आदर्श मानने वाला एक बड़ा तबका यह जरूर सोचेगा कि क्या इस भीड़ में जगह बनाकर आगे खड़े होने की जद्दोजहद इतनी जानलेवा है?

हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के पीछे कोई और वजह हो. अवसाद न हो, निजी रिश्ते हों या शायद कोई ऐसा दवाब, जो जाहिर न किए जा सकते हो. पर, नायक होते ही से क्या जिम्मेदारी नहीं बढ़ जाती? भीड़ आपकी भूमिका पर सिर्फ तालियां बजाने नहीं आती, वह आपके किरदार का चोला ओढ़कर फिर अपने गांवो-कस्बों में उसे दूसरों तक ले जाती है.

संभवतया सुशांत सिंह राजपूत ने कुंअर बेचैन की कविता का बाकी आधा हिस्सा नहीं पढ़ा था, पढ़ा होता तो शायद हमारा मुस्कुराता हुआ बांका नायक हमारे बीच होता.

जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ़ का पहला तूफ़ान झेलोगे,

और कांपोगे नहीं...

जब तुम पाओगे कि कोई फ़र्क नहीं

सब कुछ जीत लेने में..

और अंत तक हिम्मत न हारने में.

***

सुशांत सिंह राजपूत उन चेहरों का स्पष्ट प्रतीक थे, जो कुंअर बेचैन की इन पंक्तियों को परदे पर अपने गालों पर पड़ने वाले खूबसूरत गड्ढों और कातिलाना मुस्कान से सजीव करते थे.

दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए,

जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे,

जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब,

तुममें और उन पत्थरों की कठोरता में,

जिन्हें तुमने जीता है.

सुशांत सिंह राजपूत ने आज खुदकुशी कर ली. फोटोः ट्विटर

सुशांत सिंह राजपूत ने आज खुदकुशी कर ली. फोटोः ट्विटरपर सुशांत सिंह राजपूत हैं से थे हो गए. फेसबुक पर उनके बारे में जब लिखा तो कई पाठकों ने टिप्पणी की कि काश, कोई 2020 के साल को इस डिलीट कर सकता!

राजपूत ने खुदकुशी की और अमूमन लोग खुदकुशी को कायरों का काम कह रहे हैं.

कुछ साल पहले भारतीय क्रिकेट टीम के विश्वविजयी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर फिल्म बनी थी तो इन्हीं सुशांत सिंह राजपूत को रूपहले परदे पर धोनी का चेहरा बनाया गया था. चेहरा फिट बैठा था और फिल्म हिट हुई थी. इतिहास में अब जब तक महेंद्र सिंह धोनी का नाम रहेगा, परदे पर सुशांत सिंह राजपूत भी उनके चेहरे के प्रतिनिधि के रूप में जीवित रहेंगे.

सुशांत सिंह राजपूत के साथ दो विडंबनाएं हुईं. पहली, छोटे शहरों से आकर धाक जमाने वाले और दुनिया जीत लेने वाले जज्बे से भरे लोगों के एक प्रतीक पुरुष अगर खुद महेंद्र सिंह धोनी हैं, तो दूसरे प्रतीक खुद सुशांत सिंह राजपूत भी हैं. इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत की एक और फिल्म छिछोरे भी आई थी.

फिल्म छिछोरे में वह अपने ऑनस्क्रीन बेटे के लिए प्रेरणा की तरह सामने आते हैं जो अवसाद में है. अपने उस बेटे को अवसाद से निकालने के लिए वह अपने सहपाठियों को खोज निकालते हैं. पर अपने जीवन के अवसाद, क्योंकि इस लेख के लिखे जाने तक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत अवसाद में थे, को कम करने के लिए वह कुछ नहीं कर पाए.

क्या सुशांत सिंह राजपूत जैसे फिल्मी नायकों के इस कदर आत्महत्या करने का असर पड़ेगा? हिंदुस्तान जैसी जगह में जहां आगे बढ़ने की राह में तमाम किस्म की दुश्वारियां दरपेश होती हैं, जहां अपनी दसवीं का नतीजा जानने से लेकर ग्रेजुएशन में परीक्षा के लिए फॉर्म भरने तक किसी किरानी की जेब गर्म करनी होती है, जहां चौथी श्रेणी के छोटी-छोटी नौकरियों के लिए पीएचडी जैसी उपाधियां हासिल करने वाले हजारों लोग आवेदन कर देते हैं, जहां नौकरी के लिए हुई परीक्षा में घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले नित दिन उजागर होते रहते हैं, वहां हमारे बच्चों को, खासकर छोटे शहरों और गांवो के लोगों को प्रेरणा कहां से मिलेगी?

यह प्रेरणा इन्हीं विजेताओं से आती है, जो कभी धोनी के रूप में, कभी जहीर खान के रूप में, कभी सुशांत सिंह राजपूत के रूप में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं. टीवी से शुरुआत करके सीढी-दर-सीढ़ी सिनेमा की संकरी दुनिया में अपनी जगह बनाना और उस में पैर जमाकर अपने लिए अच्छी भूमिकाएं हासिल करना खासी मशक्कत का काम है.

सुशांत सिंह राजपूत ने यह सब किया था. पर, आज उनकी आत्महत्या की घटना से उनको अपना आदर्श मानने वाला एक बड़ा तबका यह जरूर सोचेगा कि क्या इस भीड़ में जगह बनाकर आगे खड़े होने की जद्दोजहद इतनी जानलेवा है?

हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के पीछे कोई और वजह हो. अवसाद न हो, निजी रिश्ते हों या शायद कोई ऐसा दवाब, जो जाहिर न किए जा सकते हो. पर, नायक होते ही से क्या जिम्मेदारी नहीं बढ़ जाती? भीड़ आपकी भूमिका पर सिर्फ तालियां बजाने नहीं आती, वह आपके किरदार का चोला ओढ़कर फिर अपने गांवो-कस्बों में उसे दूसरों तक ले जाती है.

संभवतया सुशांत सिंह राजपूत ने कुंअर बेचैन की कविता का बाकी आधा हिस्सा नहीं पढ़ा था, पढ़ा होता तो शायद हमारा मुस्कुराता हुआ बांका नायक हमारे बीच होता.

जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ़ का पहला तूफ़ान झेलोगे,

और कांपोगे नहीं...

जब तुम पाओगे कि कोई फ़र्क नहीं

सब कुछ जीत लेने में..

और अंत तक हिम्मत न हारने में.

***

Published on June 14, 2020 03:36

May 30, 2020

लॉकडाउन ढीला हो रहा है, पूजास्थलों में अब खैरियत मांगने का वक्त है

लॉकडाउन अब डाउन हो रहा है. कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पर लॉकडाउन से सरकार का मन भर गया है.

भैया, सरकार ने कोशिश की. सरकार ने कोशिश की कि ढाई महीने का लॉकडाउन लगाकर कोरोना के प्रसार को रोका जाए. अब नहीं रुका तो क्या किया जाए? मुझसे आप कहेंगे कि ठाकुर, नाम तुम्हारा मंजीत है, तो मंजीत बावा की तरह पेंटिग करके दिखाओ. हमने भी ट्राई किया था, पर

पेंटिंग पूरी हुई तो लगा किसी ने कैनवास पर पान खाकर पीक कर दिया हो. पर सचाई यह है कि मैंने कोशिश की थी. मेरी कोशिश पर किसी को कोई शक नहीं हो सकता. यह बात और है कि मुझे कूची पकड़नी नहीं आती थी. जैसे, मुझे यह भी नहीं पता था तैल रंग पानी में नहीं घुलते, उसी तरह शायद सरकार को लॉकडाउन जैसी हालत में व्यवस्था करना नहीं आता था.

टेस्ट होंगे या नहीं, कितने होंगे. किट कहां से आएगी. चीन वाली नहीं, जापान वाली, जर्मनी वाली. आइसीएमआर ने तो इतनी बार गाइडलाइन बदले कि जीएसटी की गाइडलाइनें याद आ गईं. कसम कलकत्ते की, आंखें गीली हो गई. हाय रे मेरा जीएसटी, कैसा है रे तू....लॉकडाउन में किधर फंस गया रे तू...

ट्रेन चलेगी, या नहीं चलेगी. किराया लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा. राज्य कितना देंगे. मजदूर कितना देंगे. देंगे कि नहीं देंगे...इतनी गलतफहमी तो सरकार में होनी ही चाहिए. भाई, सरकार है कोई ठट्ठा थोड़ी है.

दारू बेचकर राजस्व कमाने का आइडिया तो अद्भुत था. मतलब बेमिसाल. भाई आया, पर देर से आया. लोगबाग फालतूफंड में छाती पीटते रहे मजदूर-मजदूर. भाई मजदूर तो मजदूर है, कोई कनिका कपूर थोड़ी हैं कि पांच बार टेस्ट कराया जाए?

मजदूरों का क्या है, सरकार क्या करे. गए क्यों थे भाई? मुंबई, नासिक, सूरत क्यों गए थे? सरकार ने निमंत्रण पत्र भिजवाया था क्या? फिर गए क्यों... गए तो वहीं रहो. देशहित में काम करो, थोड़ा पैदल चलो. देश के लिए जान कुर्बान करने वालो. थोड़ा पैदल ही चलकर जान दो.

अच्छा ये बताइए, सरकार शुरू से रेल चला देती, बस चला देती, तो देश को ज्योति की कहानी कैसे पता चलती? कैसे पता लगता कि देश में पिता को ढोकर गांव तक 1200 किमी साइकिल चलाने वाली लड़की की दास्तान? लॉकडाउन की वजह से ही न.

यह लॉकडाउन नहीं था, यह राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा थी.

मैं सिर्फ केंद्र सरकार की तारीफ नहीं कर रहा, मेरी तारीफ के ज़द में राज्य सरकारें भी हैं, जो अपने पूरे राज्य में खून पसीना बहाने वाले कुछेक लाख मजदूरों को दो जून खाना खिलाने लायक नहीं है. अब नेता कोई अपनी अंटी से तो निकाल कर नहीं देगा न. क्यों देगा भला!

और सरकार को कलदार खर्च करने होंगे तो उसके लिए तमाम खर्चे हैं भाई. विधायकों के लिए स्कॉर्पियो खरीदना है, मंत्रियों के लिए हेलिकॉप्टर जुगाड़ना है, अपनी सरकार की उपलब्धियों को अखबार में भरना है. उस पैसे को दो टके के मजदूरों के लिए खर्चना कोई बुद्धिमानी थोड़ी है!

तो महाराज, 8 जून से खुलेंगे मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारे-गिरजे. वहां जाकर टेकिए मत्था. अपने और अपने परिवार के लिए कुशलक्षेम की प्रार्थना कीजिए. सरकार को जो करना था कर लिया. जहान डूब चुका है, अब जान जाने की बारी है.

#लंठई

भैया, सरकार ने कोशिश की. सरकार ने कोशिश की कि ढाई महीने का लॉकडाउन लगाकर कोरोना के प्रसार को रोका जाए. अब नहीं रुका तो क्या किया जाए? मुझसे आप कहेंगे कि ठाकुर, नाम तुम्हारा मंजीत है, तो मंजीत बावा की तरह पेंटिग करके दिखाओ. हमने भी ट्राई किया था, पर

पेंटिंग पूरी हुई तो लगा किसी ने कैनवास पर पान खाकर पीक कर दिया हो. पर सचाई यह है कि मैंने कोशिश की थी. मेरी कोशिश पर किसी को कोई शक नहीं हो सकता. यह बात और है कि मुझे कूची पकड़नी नहीं आती थी. जैसे, मुझे यह भी नहीं पता था तैल रंग पानी में नहीं घुलते, उसी तरह शायद सरकार को लॉकडाउन जैसी हालत में व्यवस्था करना नहीं आता था.

टेस्ट होंगे या नहीं, कितने होंगे. किट कहां से आएगी. चीन वाली नहीं, जापान वाली, जर्मनी वाली. आइसीएमआर ने तो इतनी बार गाइडलाइन बदले कि जीएसटी की गाइडलाइनें याद आ गईं. कसम कलकत्ते की, आंखें गीली हो गई. हाय रे मेरा जीएसटी, कैसा है रे तू....लॉकडाउन में किधर फंस गया रे तू...

ट्रेन चलेगी, या नहीं चलेगी. किराया लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा. राज्य कितना देंगे. मजदूर कितना देंगे. देंगे कि नहीं देंगे...इतनी गलतफहमी तो सरकार में होनी ही चाहिए. भाई, सरकार है कोई ठट्ठा थोड़ी है.

दारू बेचकर राजस्व कमाने का आइडिया तो अद्भुत था. मतलब बेमिसाल. भाई आया, पर देर से आया. लोगबाग फालतूफंड में छाती पीटते रहे मजदूर-मजदूर. भाई मजदूर तो मजदूर है, कोई कनिका कपूर थोड़ी हैं कि पांच बार टेस्ट कराया जाए?

मजदूरों का क्या है, सरकार क्या करे. गए क्यों थे भाई? मुंबई, नासिक, सूरत क्यों गए थे? सरकार ने निमंत्रण पत्र भिजवाया था क्या? फिर गए क्यों... गए तो वहीं रहो. देशहित में काम करो, थोड़ा पैदल चलो. देश के लिए जान कुर्बान करने वालो. थोड़ा पैदल ही चलकर जान दो.

अच्छा ये बताइए, सरकार शुरू से रेल चला देती, बस चला देती, तो देश को ज्योति की कहानी कैसे पता चलती? कैसे पता लगता कि देश में पिता को ढोकर गांव तक 1200 किमी साइकिल चलाने वाली लड़की की दास्तान? लॉकडाउन की वजह से ही न.

यह लॉकडाउन नहीं था, यह राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा थी.

मैं सिर्फ केंद्र सरकार की तारीफ नहीं कर रहा, मेरी तारीफ के ज़द में राज्य सरकारें भी हैं, जो अपने पूरे राज्य में खून पसीना बहाने वाले कुछेक लाख मजदूरों को दो जून खाना खिलाने लायक नहीं है. अब नेता कोई अपनी अंटी से तो निकाल कर नहीं देगा न. क्यों देगा भला!

और सरकार को कलदार खर्च करने होंगे तो उसके लिए तमाम खर्चे हैं भाई. विधायकों के लिए स्कॉर्पियो खरीदना है, मंत्रियों के लिए हेलिकॉप्टर जुगाड़ना है, अपनी सरकार की उपलब्धियों को अखबार में भरना है. उस पैसे को दो टके के मजदूरों के लिए खर्चना कोई बुद्धिमानी थोड़ी है!

तो महाराज, 8 जून से खुलेंगे मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारे-गिरजे. वहां जाकर टेकिए मत्था. अपने और अपने परिवार के लिए कुशलक्षेम की प्रार्थना कीजिए. सरकार को जो करना था कर लिया. जहान डूब चुका है, अब जान जाने की बारी है.

#लंठई

Published on May 30, 2020 09:15

May 14, 2020

देवघरः बाबा बैद्यनाथ धाम का इतिहास और भूगोल भाग - 2

देवघरः बाबा बैद्यनाथ धाम का इतिहास और भूगोल भाग - 2

बाबा बैद्यनाथ धाम यानी देवघर के श्रद्धा केंद्र बनने की और मानव शास्त्रीय जो ब्योरे हैं उनके बारे में बात की जाए, तो देश के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक रावणेश्वर महादेव का यह मंदिर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व का है. यहां से सुल्तानगंज करीबन 112 किलोमीटर है, जहां से गंगाजल लेकर कांवरिए सावन के महीने में शिवजी का जलाभिषेक करते हैं. दुनिया का यह सबसे लंबा मेला भी है.

वैसे मिथिला के लोग सावन में जलाभिषेक करने नहीं आते, वे लोग भादों में आते हैं. ऐसा क्यों है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे.

प्रसिद्ध इतिहासकार राजेंद्र लाल मित्रा, जिनके नाम पर देवघर के जिला स्कूल का नामकरण भी आर.मित्रा हाइस्कूल किया गया है और बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है, ने 1873 में अपनी रिपोर्ट में देवघर के भूगोल का वर्णन करते हुए लिखा हैः

हालांकि, आज के देवघर में बहुत कुछ बदल गया है और इस ब्योरे से मिलान करना चाहें तो आपको नंदन पहाड़ और त्रिकूट पर्वत के अलावा शायद ही कुछ मिलान हो सके, काहे कि सड़क और इमारतों ने भू संरचना को बदल कर रख दिया है.

हालांकि, जानकार लोगों ने बताया है कि मित्रा के ब्योरे मे थोड़ी तथ्यात्मक भूले भी हैं. मित्रा लिखते हैं कि देवघर के आसपास के सभी पहाड़ी इसके 12 मील की त्रिज्या के भीतर हैं, जबकि तथ्य यह है कि पथरड्डा और फुलजोरी पहाड़ियां शहर से 25 और 35 मील दूर हैं.

हां, मंदिर को लेकर मित्रा का विवरण सटीक है. मिसाल के तौर पर मित्रा का यह लिखना आज भी सही है कि

बैद्यनाथ मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा 21 और भी मंदिर हैं जिनमें अलग-अलग देवी और देवताओं के विग्रह हैं. बैद्यनाथ मंदिर इस परिसर के केंद्र में है जिसका मुख पूर्व की तरफ है. अमूमन पुराने हिंदू मंदिरों के दरवाजे पूर्व की तरफ ही खुलते रहे हैं.

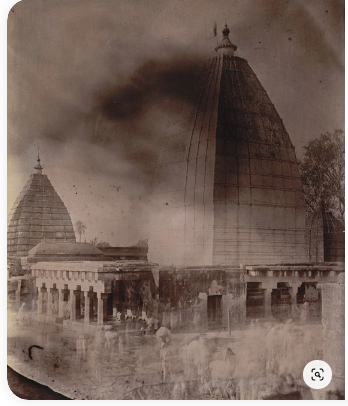

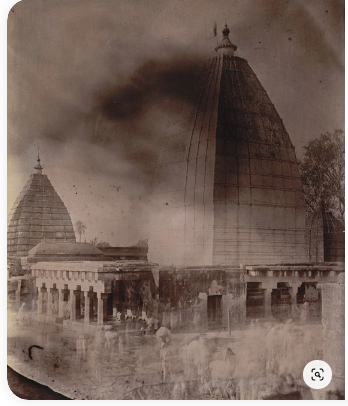

मुख्य मंदिर परिसर. फोटोः जोसेफ डेविड बेगलर, 1972-73 साभारः एएसआइ

मुख्य मंदिर परिसर. फोटोः जोसेफ डेविड बेगलर, 1972-73 साभारः एएसआइ

मंदिर पत्थरों का बना है और इसकी ऊंचाई 72 फीट की है. इसकी सतह को चेक पैटर्न में उर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से काटा गया है. मंदिर का मुख्य गर्भगृह 15 फुट 2 इंच लंबा और 15 फुट चौड़ा है जिसका दरवाजा पूर्व की तरफ है.

इसके बाद एक द्वारमंडप है जिसकी छत नीची है और यब 35 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा है और यह दो हिस्सों में बंटा है. इसमें 4 स्तंभों की कतार है. कहा जाता है कि यह बाद में जोड़ा गया हिस्सा है. दूसरा द्वारमंडप या बारामदा थोड़ा छोटा है और इसे और भी बाद में बनाया गया.

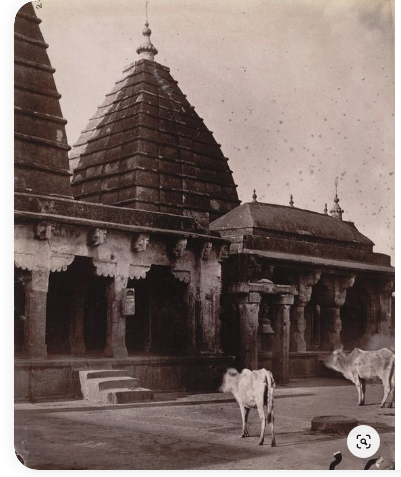

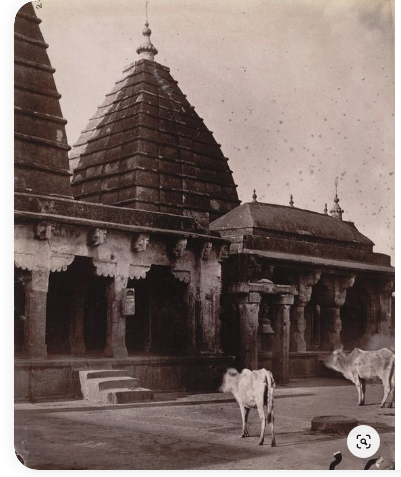

बैद्यनाथ धाम परिसर का एक दूसरा मंदिर. फोटोः जोसेफ डेविड बेगलर. 1872-73 फोटो साभारः एएसआइ

बैद्यनाथ धाम परिसर का एक दूसरा मंदिर. फोटोः जोसेफ डेविड बेगलर. 1872-73 फोटो साभारः एएसआइ

गर्भगृह के अन्य तीन साइड खंभों वाले बारामदों से घिरे हैं. जिसमें ऐसे श्रद्धालु आकर टिकते हैं जो धरना देने आते हैं.

मंदिर में अपनी मन्नत मांगने के लिए लोग कई दिनों तक धरना देते हैं और यह बाबा बैद्यनाथ मंदिर की खास परंपरा है. गर्भगृह में काफी अंधेरा होता है और गर्भगृह के सामने का द्वारमंडप भी गर्भगृह जैसा ही है. जिसकी फर्श बैसाल्ट चट्टानों की बनी है.

गर्भगृह के प्रवेश द्वार के बाईं तरफ एक छोटा सी अनुकृति उकेरी हुई है. आप खोजेंगे तो पूरे मंदिर परिसर में आपको 12 ऐसी अनुकृतियां दिख जाएंगी. यही अनुकृतियां खासतौर पर बैद्यनाथ मंदिर के बारे में ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं और इन्हीं के आधार पर पूरे संताल परगना के इतिहास की भी झलक मिलती है.

जारी...

***

Joseph David Beglar c.1872-73 and forms part of the Archaeological Survey of India Collections.

बाबा बैद्यनाथ धाम यानी देवघर के श्रद्धा केंद्र बनने की और मानव शास्त्रीय जो ब्योरे हैं उनके बारे में बात की जाए, तो देश के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक रावणेश्वर महादेव का यह मंदिर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व का है. यहां से सुल्तानगंज करीबन 112 किलोमीटर है, जहां से गंगाजल लेकर कांवरिए सावन के महीने में शिवजी का जलाभिषेक करते हैं. दुनिया का यह सबसे लंबा मेला भी है.

वैसे मिथिला के लोग सावन में जलाभिषेक करने नहीं आते, वे लोग भादों में आते हैं. ऐसा क्यों है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे.

प्रसिद्ध इतिहासकार राजेंद्र लाल मित्रा, जिनके नाम पर देवघर के जिला स्कूल का नामकरण भी आर.मित्रा हाइस्कूल किया गया है और बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है, ने 1873 में अपनी रिपोर्ट में देवघर के भूगोल का वर्णन करते हुए लिखा हैः

“यह एक पथरीले मैदान पर अवस्थित है, इसके ठीक उत्तर में एक छोटा-सा जंगल है, इसके पश्चिमोत्तर में एक छोटी सी पहाड़ी है और इसका नाम नंदन पहाड़ है. एक बड़ी पहाड़ी इससे करीब 5 मील पूर्व में है जिसको त्रिकूट पर्वत कहते हैं और दक्षिण-पूर्व दिशा में जलमे और पथरू पहाड़ है, दक्षिण में फूलजोरी और दक्षिण-पश्चिम में दिघेरिया पहाड़ हैं. इन सबकी दूरी मंदिर से अलग-अलग है पर सब 12 मील की दूरी के भीतर हैं.”

हालांकि, आज के देवघर में बहुत कुछ बदल गया है और इस ब्योरे से मिलान करना चाहें तो आपको नंदन पहाड़ और त्रिकूट पर्वत के अलावा शायद ही कुछ मिलान हो सके, काहे कि सड़क और इमारतों ने भू संरचना को बदल कर रख दिया है.

हालांकि, जानकार लोगों ने बताया है कि मित्रा के ब्योरे मे थोड़ी तथ्यात्मक भूले भी हैं. मित्रा लिखते हैं कि देवघर के आसपास के सभी पहाड़ी इसके 12 मील की त्रिज्या के भीतर हैं, जबकि तथ्य यह है कि पथरड्डा और फुलजोरी पहाड़ियां शहर से 25 और 35 मील दूर हैं.

हां, मंदिर को लेकर मित्रा का विवरण सटीक है. मिसाल के तौर पर मित्रा का यह लिखना आज भी सही है कि

"बैद्यनाथ मंदिर शहर के ठीक बीचों-बीच है और यह एक अनियमित किस्म के चौकोर अहाते के भीतर है. इस परिसर के पूर्व दिशा में एक सड़क है, जो उत्तर से दक्षिण को जाती है और जो 226 फीट चौड़ी है, इसके दक्षिणी सिरे पर एक बड़े मेहराब के पास, ठीक उत्तर की तरफ हटकर एक दोमंजिला इमारत है जो संगीतकारों को रहने के लिए दिया जाता है. यह दरवाजा भी कुछ अधिक इस्तेमाल का नहीं है, क्योंकि इसका एक हिस्सा एकमंजिला इमारत की वजह से ब्लॉक हो गया है. दक्षिणी हिस्से में, जहां कई दुकानें हैं अहाते की लंबाई 224 फीट है. पश्चिम में लंबाई 215 फीट है और इसके बीच में एक छोटा दरवाजा है जो एक गली में खुलता है. पश्चिमोत्तर का बड़ा हिस्सा सरदार पंडा का आवास है, लेकिन पूर्वोत्तर की तरह एक बड़ा सा दरवाजा है, जिसके स्तंभ बहुत विशाल हैं. यही मंदिर का मुख्य दरवाजा है. सभी श्रद्धालुओं को इसी दरवाजे से अंदर जाने के लिए कहा जाता है. इस साइड की लंबाई 220 फीट है.’

बैद्यनाथ मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा 21 और भी मंदिर हैं जिनमें अलग-अलग देवी और देवताओं के विग्रह हैं. बैद्यनाथ मंदिर इस परिसर के केंद्र में है जिसका मुख पूर्व की तरफ है. अमूमन पुराने हिंदू मंदिरों के दरवाजे पूर्व की तरफ ही खुलते रहे हैं.

मुख्य मंदिर परिसर. फोटोः जोसेफ डेविड बेगलर, 1972-73 साभारः एएसआइ

मुख्य मंदिर परिसर. फोटोः जोसेफ डेविड बेगलर, 1972-73 साभारः एएसआइमंदिर पत्थरों का बना है और इसकी ऊंचाई 72 फीट की है. इसकी सतह को चेक पैटर्न में उर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से काटा गया है. मंदिर का मुख्य गर्भगृह 15 फुट 2 इंच लंबा और 15 फुट चौड़ा है जिसका दरवाजा पूर्व की तरफ है.

इसके बाद एक द्वारमंडप है जिसकी छत नीची है और यब 35 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा है और यह दो हिस्सों में बंटा है. इसमें 4 स्तंभों की कतार है. कहा जाता है कि यह बाद में जोड़ा गया हिस्सा है. दूसरा द्वारमंडप या बारामदा थोड़ा छोटा है और इसे और भी बाद में बनाया गया.

बैद्यनाथ धाम परिसर का एक दूसरा मंदिर. फोटोः जोसेफ डेविड बेगलर. 1872-73 फोटो साभारः एएसआइ

बैद्यनाथ धाम परिसर का एक दूसरा मंदिर. फोटोः जोसेफ डेविड बेगलर. 1872-73 फोटो साभारः एएसआइगर्भगृह के अन्य तीन साइड खंभों वाले बारामदों से घिरे हैं. जिसमें ऐसे श्रद्धालु आकर टिकते हैं जो धरना देने आते हैं.

मंदिर में अपनी मन्नत मांगने के लिए लोग कई दिनों तक धरना देते हैं और यह बाबा बैद्यनाथ मंदिर की खास परंपरा है. गर्भगृह में काफी अंधेरा होता है और गर्भगृह के सामने का द्वारमंडप भी गर्भगृह जैसा ही है. जिसकी फर्श बैसाल्ट चट्टानों की बनी है.

गर्भगृह के प्रवेश द्वार के बाईं तरफ एक छोटा सी अनुकृति उकेरी हुई है. आप खोजेंगे तो पूरे मंदिर परिसर में आपको 12 ऐसी अनुकृतियां दिख जाएंगी. यही अनुकृतियां खासतौर पर बैद्यनाथ मंदिर के बारे में ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं और इन्हीं के आधार पर पूरे संताल परगना के इतिहास की भी झलक मिलती है.

जारी...

***

Joseph David Beglar c.1872-73 and forms part of the Archaeological Survey of India Collections.

Published on May 14, 2020 11:56

May 10, 2020

देवघरः बाबा बैद्यनाथ मंदिर का इतिहास और भूगोल

देवघर के बाबा मंदिर का इतिहास-भूगोलः भाग एक

मेरे मधुपुर का जिला होता है देवघर. देवघर जिला तो बहुत बाद में बना है पर इसका इतिहास बेहद पुराना है. पहले यह संताल परगना का हिस्सा था और उससे भी पहले वीरभूम का. उसकी चर्चा आगे की किसी पोस्ट में करुंगा, पर अभी चर्चा देवघर की उन वजहों से, जिसका लिए यह धाम मशहूर है. बाबा बैद्यनाथ. महादेव के इस मंदिर की गिनती बारह ज्योतिर्लिंगों में की जाती है. हालांकि, इससे मिलते जुलते नामों वाले शिवमंदिरों ने अलग दावा जताया है, मसलन महाराष्ट्र में वैद्यनाथ और उत्तराखंड में बैजनाथ महादेव ने. लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण तो रावणेश्वर बैद्यनाथ के पक्ष में ही जाते हैं.

देवघर के बाबा मंदिर का परिसर. फोटो सौजन्य कन्हैया श्रीवास्तव

देवघर के बाबा मंदिर का परिसर. फोटो सौजन्य कन्हैया श्रीवास्तव

इस लिहाज से, हालांकि मानव विज्ञानी अलग ढंग से इसकी व्याख्या करेंगे और शायद इतिहासकार अलग ढंग से. पर, जब हम देवघर और आसपास के इलाकों फैले तीर्थस्थानों की ठीक से, और बारीकी से विवेचना करेंगे तो इसमें इतिहास और मानव विज्ञान के साथ अलग-अलग दृष्टिकोणों को एकसाथ मिलाकर देखना होगा.

शायद देवघर की चर्चा करते समय, हमें भारत विज्ञानियों, प्राच्यशास्त्रियों और मूर्तिकला विशेषज्ञों की राय को भी शामिल करना होगा. क्योंकि वे हमें हिंदू तीर्थों की महत्ता को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का नजरिया प्रदान करते हैं. इनमें भारत विज्ञानी (इंडोलजिस्ट) और प्राच्यशास्त्री (ओरिएंटलिस्ट) खासतौर पर पौराणिक या लिखित उद्भव, इतिहास, मान्यताओं और मिथकों की तरफ ध्यान दिलाते हुए इसका ब्यौरा देते हैं. इसी तरह मूर्तिकला के विशेषज्ञ शिल्प शास्त्र की बारीकियों के जरिए कथासूत्र पकड़ने की कोशिश करते हैं.

पर जाहिर है मानव विज्ञानी बस्तियों की बसाहट और परंपराओं के बारे में लिखकर पड़ताल करते हैं. मेरी कोशिश रहेगी कि झारखंड के देवघर के बैद्यनाथ मंदिर के बारे में विभिन्न स्रोतों से (और कथाओं से) हासिल सूत्रों को इकट्ठा कर आपके सामने रखूं.

दिलचस्प यह होता है कि ऐसे तीर्थस्थलों के बारे में पढ़ते और लिखते समय आपको ऐसे सूत्र मिलते हैं कि आप इन केंद्रों को सभ्यता के विशद केंद्रों के बारे में जानते हैं. खासकर मेरा जुड़ाव देवघर से इसलिए भी अधिक रहा है क्योंकि तीसेक किलोमीटर दूर शहर मधुपुर मेरी जन्मस्थली है और देवघर का मंदिर हमारा साप्ताहिक आने-जाने का केंद्र रहा.

देवघर जैसे धार्मिक आस्था के केंद्रों की खासियत रही है कि इसने सदियों से लोगों को जाति, नस्ल, आर्थिक स्थिति, भौगोलिक दूरी और भाषायी दूरियों से परे आसपास के लोगों को जोड़ने का काम किया है. एस. नारायण और एल.पी. विद्यार्थी जैसे मानव शास्त्रियों ने देवघर के पुण्य क्षेत्र को विभिन्न जोन, सब-जोन और खंडों में बांटा है. इसमें कई मंदिरों के समूह भी हैं. नारायण ने बैद्यनाथेश्वर क्षेत्र को दो सब-जोन में बांटा हैः बैद्यनाथ और बासुकीनाथ.

दोनों ही महादेव मंदिरों ने अपने आस-पास के इलाकों में अपने स्वतंत्र श्रद्धा तंत्र विकसित कर लिए हैं. परंतु जानने वाले जानते हैं कि इस इलाके में श्रद्धा के केंद्र हैं, इसमें तीसरा केंद्र अजगैवीनाथ हैं. इन इलाकों को पुनः सब-क्षेत्रों में बांटा जा सकता है. हालाकि विद्यार्थी के अध्ययन में इससे छोटे खंडों और मंदिर समूहों की भी चर्चा है. उनके अध्ययन में 1969-71 के बीच इस इलाके में 95 मंदिर समूह पाए गए हैं. अगर हम इस जोन में सुल्तानगंज को भी जोड़ लें तो मंदिर समूहों की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी. हालांकि, कांवर यात्रा के मार्ग के हिसाब से वर्गीकरण किया जाए ( गंगातट पर सुलतानगंज (बिहार) से लेकर बाबाधाम और बासुकीनाथ तक) तो अलग मंदिर समूह और जोन उभरकर आएंगे.

सुल्तानगंज में गंगा का जल लेकर चले कांवरिया देवघर में वह जल चढ़ाते हैं और उनमें से कुछ लोग थोड़ा गंगाजल बचाकर बासुकीनाथ तक जाते हैं और वहां जाकर उनकी यात्रा पूरी होती है. इस संदर्भ में, यह मंदिर क्षेत्र सुल्तानगंज से बासुकीनाथ तक माना जा सकता है. हालांकि बैद्यनाथ, बासुकीनाथ और अजगैवीनाथ मंदिरों का अपना स्वतंत्र श्रद्धा क्षेत्र है पर उनको सांस्कृतिक दृष्टि से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि पौराणिक दृष्टि और सांस्कृतिक परंपराओं क लिहाज से यह एक जैसे ही हैं. सभी कांवरिया सुल्तानगंज (अजगैवीनाथ) से जल उठाते हैं और बैद्यनाथ और बासुकीनाथ पर उनको चढ़ाया जाता है.

पर यहां पर थोड़ा अंतर है. ऐसे श्रद्धालु जो बासुकीनाथ आते हैं उन्हें बैद्यनाथ जाना ही पड़ता है. पर बैद्यनाथ आने वाले बासुकीनाथ भी जाएं ऐसी कोई धार्मिक बाध्यता नहीं है. अगर भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो इस पवित्र सर्किट में, बुढ़ै, काठीकुंड, चुटोनाथ (दुमका के पास), मालुती, पाथरोल, बस्ता पहाड़ और पथरगामा में योगिनी स्थान शामिल हैं. और इस पूरे सर्किट में बैद्यनाथ धाम देवघर का महादेव मंदिर केंद्रीय स्थान रखता है.

जारी...

मेरे मधुपुर का जिला होता है देवघर. देवघर जिला तो बहुत बाद में बना है पर इसका इतिहास बेहद पुराना है. पहले यह संताल परगना का हिस्सा था और उससे भी पहले वीरभूम का. उसकी चर्चा आगे की किसी पोस्ट में करुंगा, पर अभी चर्चा देवघर की उन वजहों से, जिसका लिए यह धाम मशहूर है. बाबा बैद्यनाथ. महादेव के इस मंदिर की गिनती बारह ज्योतिर्लिंगों में की जाती है. हालांकि, इससे मिलते जुलते नामों वाले शिवमंदिरों ने अलग दावा जताया है, मसलन महाराष्ट्र में वैद्यनाथ और उत्तराखंड में बैजनाथ महादेव ने. लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण तो रावणेश्वर बैद्यनाथ के पक्ष में ही जाते हैं.

देवघर के बाबा मंदिर का परिसर. फोटो सौजन्य कन्हैया श्रीवास्तव

देवघर के बाबा मंदिर का परिसर. फोटो सौजन्य कन्हैया श्रीवास्तवइस लिहाज से, हालांकि मानव विज्ञानी अलग ढंग से इसकी व्याख्या करेंगे और शायद इतिहासकार अलग ढंग से. पर, जब हम देवघर और आसपास के इलाकों फैले तीर्थस्थानों की ठीक से, और बारीकी से विवेचना करेंगे तो इसमें इतिहास और मानव विज्ञान के साथ अलग-अलग दृष्टिकोणों को एकसाथ मिलाकर देखना होगा.

शायद देवघर की चर्चा करते समय, हमें भारत विज्ञानियों, प्राच्यशास्त्रियों और मूर्तिकला विशेषज्ञों की राय को भी शामिल करना होगा. क्योंकि वे हमें हिंदू तीर्थों की महत्ता को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का नजरिया प्रदान करते हैं. इनमें भारत विज्ञानी (इंडोलजिस्ट) और प्राच्यशास्त्री (ओरिएंटलिस्ट) खासतौर पर पौराणिक या लिखित उद्भव, इतिहास, मान्यताओं और मिथकों की तरफ ध्यान दिलाते हुए इसका ब्यौरा देते हैं. इसी तरह मूर्तिकला के विशेषज्ञ शिल्प शास्त्र की बारीकियों के जरिए कथासूत्र पकड़ने की कोशिश करते हैं.

पर जाहिर है मानव विज्ञानी बस्तियों की बसाहट और परंपराओं के बारे में लिखकर पड़ताल करते हैं. मेरी कोशिश रहेगी कि झारखंड के देवघर के बैद्यनाथ मंदिर के बारे में विभिन्न स्रोतों से (और कथाओं से) हासिल सूत्रों को इकट्ठा कर आपके सामने रखूं.

दिलचस्प यह होता है कि ऐसे तीर्थस्थलों के बारे में पढ़ते और लिखते समय आपको ऐसे सूत्र मिलते हैं कि आप इन केंद्रों को सभ्यता के विशद केंद्रों के बारे में जानते हैं. खासकर मेरा जुड़ाव देवघर से इसलिए भी अधिक रहा है क्योंकि तीसेक किलोमीटर दूर शहर मधुपुर मेरी जन्मस्थली है और देवघर का मंदिर हमारा साप्ताहिक आने-जाने का केंद्र रहा.

देवघर जैसे धार्मिक आस्था के केंद्रों की खासियत रही है कि इसने सदियों से लोगों को जाति, नस्ल, आर्थिक स्थिति, भौगोलिक दूरी और भाषायी दूरियों से परे आसपास के लोगों को जोड़ने का काम किया है. एस. नारायण और एल.पी. विद्यार्थी जैसे मानव शास्त्रियों ने देवघर के पुण्य क्षेत्र को विभिन्न जोन, सब-जोन और खंडों में बांटा है. इसमें कई मंदिरों के समूह भी हैं. नारायण ने बैद्यनाथेश्वर क्षेत्र को दो सब-जोन में बांटा हैः बैद्यनाथ और बासुकीनाथ.

दोनों ही महादेव मंदिरों ने अपने आस-पास के इलाकों में अपने स्वतंत्र श्रद्धा तंत्र विकसित कर लिए हैं. परंतु जानने वाले जानते हैं कि इस इलाके में श्रद्धा के केंद्र हैं, इसमें तीसरा केंद्र अजगैवीनाथ हैं. इन इलाकों को पुनः सब-क्षेत्रों में बांटा जा सकता है. हालाकि विद्यार्थी के अध्ययन में इससे छोटे खंडों और मंदिर समूहों की भी चर्चा है. उनके अध्ययन में 1969-71 के बीच इस इलाके में 95 मंदिर समूह पाए गए हैं. अगर हम इस जोन में सुल्तानगंज को भी जोड़ लें तो मंदिर समूहों की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी. हालांकि, कांवर यात्रा के मार्ग के हिसाब से वर्गीकरण किया जाए ( गंगातट पर सुलतानगंज (बिहार) से लेकर बाबाधाम और बासुकीनाथ तक) तो अलग मंदिर समूह और जोन उभरकर आएंगे.

सुल्तानगंज में गंगा का जल लेकर चले कांवरिया देवघर में वह जल चढ़ाते हैं और उनमें से कुछ लोग थोड़ा गंगाजल बचाकर बासुकीनाथ तक जाते हैं और वहां जाकर उनकी यात्रा पूरी होती है. इस संदर्भ में, यह मंदिर क्षेत्र सुल्तानगंज से बासुकीनाथ तक माना जा सकता है. हालांकि बैद्यनाथ, बासुकीनाथ और अजगैवीनाथ मंदिरों का अपना स्वतंत्र श्रद्धा क्षेत्र है पर उनको सांस्कृतिक दृष्टि से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि पौराणिक दृष्टि और सांस्कृतिक परंपराओं क लिहाज से यह एक जैसे ही हैं. सभी कांवरिया सुल्तानगंज (अजगैवीनाथ) से जल उठाते हैं और बैद्यनाथ और बासुकीनाथ पर उनको चढ़ाया जाता है.

पर यहां पर थोड़ा अंतर है. ऐसे श्रद्धालु जो बासुकीनाथ आते हैं उन्हें बैद्यनाथ जाना ही पड़ता है. पर बैद्यनाथ आने वाले बासुकीनाथ भी जाएं ऐसी कोई धार्मिक बाध्यता नहीं है. अगर भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो इस पवित्र सर्किट में, बुढ़ै, काठीकुंड, चुटोनाथ (दुमका के पास), मालुती, पाथरोल, बस्ता पहाड़ और पथरगामा में योगिनी स्थान शामिल हैं. और इस पूरे सर्किट में बैद्यनाथ धाम देवघर का महादेव मंदिर केंद्रीय स्थान रखता है.

जारी...

Published on May 10, 2020 04:02

April 29, 2020

स्मृतिशेषः तुम्हारी आंखें याद आएंगी इरफान

इरफान नहीं रहे. विश्वास नहीं हो रहा. इतनी तो बोलती आंखें थीं, चेहरे पर भाव चरित्र के मुताबिक आते थे. और अभिनय की क्या रेंज थी...आपको याद करना होगा दूरदर्शन के नब्बे के दशक के सीरियल चंद्रकांता को. जहां तक मुझे याद आता है, इरफान उस वक्त तक इरफान खान हुआ करते थे और उनके नाम एक अतिरिक्त आर भी नहीं जुड़ा था.

पर एक किरदार का नाम सोमनाथ था शायद. वह एक बालक के तौर पर याद रह गया था.

बाद में, उस ज़माने में जब मैं दूरदर्शन न्यूज़ में काम करता था और सालों भर भागदौड़ किया करता था. डीडी न्यूज़ में मेरी नौकरी के दौरान मुझे सिनेमा बीट दी गई थी और मैंने उसे शिद्दत से निभाने की पूरी कोशिश भी की थी. और 2006 से लेकर 2012 तक मैंने भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव भी कवर किया था. लगातार. अभिनेता इरफान तकरीबन हर साल मुलाकात हो जाती थी. मैं तब पत्रकारिता का नौसिखिया था.

पर, बाद में मैंने राजनीतिक और सामाजिक रिपोर्टिंग शुरू कर दी, तब मैंने गोवा के फिल्मोत्सव में जाना बंद कर दिया. पर उन दिनों डीडी में रिपोर्टिंग की मुखिया नीता प्रसाद थीं और उन्होंने मुझसे कहा कि आखिरी बार जाकर फिल्मोत्सव कवर कर आऊं.

2012 का साल था.

फिल्मोत्सव के उद्घाटन में मुझे एंकरिंग करनी थी और मेरे साथ को-एंकर जया सिन्हा थीं. करीब 45 मिनट तक रेड कार्पेट से एंकरिंग के बाद हमदोनों को यह कार्यक्रम अंदर टॉस करना था और वहां से कबीर बेदी कार्यक्रम का संचालन करते.

हमने अपना काम कर दिया और अंदर से कबीर बेदी ने अपनी एंकरिंग शुरू कर दिया था और नीला कुरता पहना मैं तब तक थककर चूर हो गया था. गोवा में उन दिनों का काफी ऊमस होती है. नवंबर में. बहरहाल, मैंने देखा, तब्बू और इरफान चले आ रहे हैं. वे दोनों थोड़ा लेट हो गए थे.

हमारे पास आकर इरफान अपने ही अंदाज में बोले, क्या भैया, हो गया चालू?

मैंने कहा, हां दस मिनट हो गए.

सादगीपसंद तब्बू ने इरफान को छेड़ा थाः अब डीडी वाले तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेंगे, तुम देर से आए हो.

मैंने झेंप मिटाते हुए कैमरा ऑन करवाया और पांचेक मिनट का एक छोटा इंटरव्यू कर डाला. तब तक इरफान मूड में आ गए, तब्बू से बोले, आपको अंदर जाना हो जाओ, मैं इधर हूं रहूंगा.

तब्बू अंदर गईं शायद और इरफान ने कला अकेडेमी में (जहां उद्घाटन हुआ था, पंजिम की कला अकादेमी का ग्राउंड है वो) जेटी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया. जेटी मांडोवी नदी पर बनी हुई है. और निहायत खूबसूरत जगह है.

मैं भी उनके पीछे चल दिया तो इरफान ने मेरी तरफ देखा, अबे इधर आ रहे हो, मैं तो धुआं पीयूंगा...और हवा खाऊंगा.

मैंने खींसे निपोर दीं. उस समय तक शायद इरफान हाथ से बनाई सिगरेट नहीं पीते थे. पर इतने उम्दा कलाकार के साथ खड़ा रहना भी सौभाग्य था. मेरी छोटी गोल्ड फ्लेक देखकर उनने कहा था, ये ब्रांड पीते हो!

मैंने कहा, बस सर, आदत है. पुराने दिनों से.

इरफान का वो मुस्कुराना अब भी याद है. बड़ी-बडी आंखों में एक बहुत अपनापा उतर आया था. वो मुझे जानते नहीं थे. शायद उस घटना के बाद मैं उनसे दोबारा मिलता तो उनको याद भी नहीं रहता. पर उनका सिर्फ इतना कहना, बहुत बढ़िया.. मुझे छू गया था.

उस मुलाकात के बाद मैं इरफान से दोबारा उस तरह नहीं मिला, अब शायद मिल भी नहीं पाऊंगा. पर उनकी सादगी का कायल हो गया.

इरफान भाई इत्ती जल्दी नहीं जाने का था आपको.

***

पर एक किरदार का नाम सोमनाथ था शायद. वह एक बालक के तौर पर याद रह गया था.

बाद में, उस ज़माने में जब मैं दूरदर्शन न्यूज़ में काम करता था और सालों भर भागदौड़ किया करता था. डीडी न्यूज़ में मेरी नौकरी के दौरान मुझे सिनेमा बीट दी गई थी और मैंने उसे शिद्दत से निभाने की पूरी कोशिश भी की थी. और 2006 से लेकर 2012 तक मैंने भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव भी कवर किया था. लगातार. अभिनेता इरफान तकरीबन हर साल मुलाकात हो जाती थी. मैं तब पत्रकारिता का नौसिखिया था.

पर, बाद में मैंने राजनीतिक और सामाजिक रिपोर्टिंग शुरू कर दी, तब मैंने गोवा के फिल्मोत्सव में जाना बंद कर दिया. पर उन दिनों डीडी में रिपोर्टिंग की मुखिया नीता प्रसाद थीं और उन्होंने मुझसे कहा कि आखिरी बार जाकर फिल्मोत्सव कवर कर आऊं.

2012 का साल था.

फिल्मोत्सव के उद्घाटन में मुझे एंकरिंग करनी थी और मेरे साथ को-एंकर जया सिन्हा थीं. करीब 45 मिनट तक रेड कार्पेट से एंकरिंग के बाद हमदोनों को यह कार्यक्रम अंदर टॉस करना था और वहां से कबीर बेदी कार्यक्रम का संचालन करते.

हमने अपना काम कर दिया और अंदर से कबीर बेदी ने अपनी एंकरिंग शुरू कर दिया था और नीला कुरता पहना मैं तब तक थककर चूर हो गया था. गोवा में उन दिनों का काफी ऊमस होती है. नवंबर में. बहरहाल, मैंने देखा, तब्बू और इरफान चले आ रहे हैं. वे दोनों थोड़ा लेट हो गए थे.

हमारे पास आकर इरफान अपने ही अंदाज में बोले, क्या भैया, हो गया चालू?

मैंने कहा, हां दस मिनट हो गए.

सादगीपसंद तब्बू ने इरफान को छेड़ा थाः अब डीडी वाले तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेंगे, तुम देर से आए हो.

मैंने झेंप मिटाते हुए कैमरा ऑन करवाया और पांचेक मिनट का एक छोटा इंटरव्यू कर डाला. तब तक इरफान मूड में आ गए, तब्बू से बोले, आपको अंदर जाना हो जाओ, मैं इधर हूं रहूंगा.

तब्बू अंदर गईं शायद और इरफान ने कला अकेडेमी में (जहां उद्घाटन हुआ था, पंजिम की कला अकादेमी का ग्राउंड है वो) जेटी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया. जेटी मांडोवी नदी पर बनी हुई है. और निहायत खूबसूरत जगह है.

मैं भी उनके पीछे चल दिया तो इरफान ने मेरी तरफ देखा, अबे इधर आ रहे हो, मैं तो धुआं पीयूंगा...और हवा खाऊंगा.

मैंने खींसे निपोर दीं. उस समय तक शायद इरफान हाथ से बनाई सिगरेट नहीं पीते थे. पर इतने उम्दा कलाकार के साथ खड़ा रहना भी सौभाग्य था. मेरी छोटी गोल्ड फ्लेक देखकर उनने कहा था, ये ब्रांड पीते हो!

मैंने कहा, बस सर, आदत है. पुराने दिनों से.

इरफान का वो मुस्कुराना अब भी याद है. बड़ी-बडी आंखों में एक बहुत अपनापा उतर आया था. वो मुझे जानते नहीं थे. शायद उस घटना के बाद मैं उनसे दोबारा मिलता तो उनको याद भी नहीं रहता. पर उनका सिर्फ इतना कहना, बहुत बढ़िया.. मुझे छू गया था.

उस मुलाकात के बाद मैं इरफान से दोबारा उस तरह नहीं मिला, अब शायद मिल भी नहीं पाऊंगा. पर उनकी सादगी का कायल हो गया.

इरफान भाई इत्ती जल्दी नहीं जाने का था आपको.

***

Published on April 29, 2020 01:14

April 24, 2020

पुस्तक समीक्षाः विधाओं से परे अनहद रचनात्मकता की मिसाल है ग्लोब से बाहर लड़की

प्रत्यक्षा की किताब 'ग्लोब के बाहर लड़की' को विधाओं के खांचे में नहीं बांधा जा सकता है. पर इसको पढ़कर आप प्रत्यक्षा के रचना संसार में विचर सकते हैं जहां की दीवारें पारदर्शी हैं. यह किताब रचनात्मकता के एक नए अंदाज का आगाज है, जिसको आने वाले वक्त में कई लेखक आगे बढ़ा सकते हैं.

आप जब कोई किताब उठाते हैं तो अपनी विधा के लिहाज से पढ़ने के लिए चुनते हैं. विधाएं, यानी कथा या कथेतर. पर, कोई किताब जब न कथा की श्रेणी में आए और न ही कथेतर की श्रेणी में, फिर यह कहा जाए कि इस किताब को पढ़ना सृजनात्मकता में गदगद कर देने वाला अनुभव हो तो?

प्रत्यक्षा की किताब या ज्यादा बेहतर होगा उनकी सृजनात्मकता का आईना 'ग्लोब के बाहर लड़की' ऐसी ही एक किताब है. यह शब्दों और कूचियों दोनों से रचे गए रेखाचित्रों और शब्द-चित्रों का संग्रह है. इस किताब में शब्दों की बिनाई और तानाबाना एकदम बारीक है. इसे सृजनात्मकता का आईना इसलिए कहना सर्वथा उचित है क्योंकि इस किताब में बीसेक रेखांकन भी हैं और वह भी प्रत्यक्षा की कूची से निकले हैं.

'ग्लोब के बाहर लड़की' को पढ़ना शुरू करते ही लगता है कि यह छोटी कथाओं का संग्रह है, कुछ आगे बढ़ने पर यह डायरी की प्रविष्टियों सरीखा लगता है, और कहीं कहीं से ये उधर-उधर लिखे नोट्स जैसे लगते हैं.

किताब की शुरुआत में एक पन्ने की छोटी सी भूमिका में प्रत्यक्षा खुद कहती हैं कि ये ‘सतरें दिल की बहकन’ हैं.

इनको न आप कविता कह सकते हैं, न कहानी, न कथा, न यात्रा, न डायरी. पर ऐसा लगता है ब्लॉगिंग की लोकप्रियता के दौर में प्रत्यक्षा ने अपने ब्लॉग पर जो प्रविष्टियां डाली थीं उनको हार्ड कॉपी में उतारा है. पर आपको इसमें बासीपन नजर नहीं आएगा.

जहां वह गद्य लिखती हैं उनमें कविताओं जैसा प्रवाह है और जहां कविता है वहां गद्य जैसी दृढ़ता है. उन्होंने विधाओं का पारंपरिक अनुशासन तोड़कर ऐसी अभिव्यक्ति रची है जिसमें कविता की तरलता भी है और गद्य की गहनता भी. इसे गद्य कविता जैसा कह सकते हैं, पर इस लेखन में गद्य कविता जैसी भावुकता नहीं है.

उनके रचना का स्थापत्य भी कोई सोचा-समझा नहीं है, थोड़ा अनगढ़-सा है. इतना अनगढ़ कि पाठक शब्दों को इस तरह कुलांचे भरता देखकर थोड़ा हैरान भी होगा.

'ग्लोब के बाहर लड़की' में चार खंड हैं. पहले खंड, 'ये जो दिल है, दर्द है कि दवा है' में यदा-कदा अंग्रेजी (और रोमन) के नोट्स दिख जाते हैं. दूसरा खंड, 'घर के भूगोल का पता' है. यह कमोबेश डायरीनुमा है. और इसमें आपको थोड़ा संदर्भ भी मिलता जाता है. तीसरा खंड, 'किस्से करमखोर' है जिसमें कुछ किस्सागोई-सा है. चौथे खंड 'दोस्त दिलनवाज' में प्रत्यक्षा अपने पहले तीन खंडों के मुकाबले अधिक मुक्त होकर लिखती दिखती हैं.

असल में, प्रत्यक्षा के रचना संसार में घूमने का तजुर्बा भी अलग आस्वाद देता है. इसमें ढेर सारे लोग हैं जो बकौल प्रियदर्शन, ‘कसी हुई रस्सी से बने हैं, जहां ढेर सारे लोग बिल्कुल अपनी जि़ंदा गंध और आवाज़ों-पदचापों के साथ आते-जाते घूमते रहते हैं.’

हिंदी में इन दिनों धड़ाधड़ किताबें छप रही हैं, कुछेक उपन्यासों और लेखकों को छोड़ दें, तो अधिकतर किताबों के कथ्य और शिल्प विधान में कोई नयापन नहीं है. इस मायने में प्रत्यक्षा का यह संग्रह थोड़ा अलहदा भी है और विलक्षण भी. 'ग्लोब के बाहर लड़की' पाठक को वह नया जायका दे सकती है.

प्रत्यक्षा ने एक नई विधा की शुरुआत की है और हो सकता है आने वाले वक्त में हमें ऐसी और किताबें देखने को मिलें

किताबः ग्लोब के बाहर लड़की

लेखिकाः प्रत्यक्षा

प्रकाशकः राजकमल पेपरबैक्स

कीमतः 160 रुपए

***

आप जब कोई किताब उठाते हैं तो अपनी विधा के लिहाज से पढ़ने के लिए चुनते हैं. विधाएं, यानी कथा या कथेतर. पर, कोई किताब जब न कथा की श्रेणी में आए और न ही कथेतर की श्रेणी में, फिर यह कहा जाए कि इस किताब को पढ़ना सृजनात्मकता में गदगद कर देने वाला अनुभव हो तो?

प्रत्यक्षा की किताब या ज्यादा बेहतर होगा उनकी सृजनात्मकता का आईना 'ग्लोब के बाहर लड़की' ऐसी ही एक किताब है. यह शब्दों और कूचियों दोनों से रचे गए रेखाचित्रों और शब्द-चित्रों का संग्रह है. इस किताब में शब्दों की बिनाई और तानाबाना एकदम बारीक है. इसे सृजनात्मकता का आईना इसलिए कहना सर्वथा उचित है क्योंकि इस किताब में बीसेक रेखांकन भी हैं और वह भी प्रत्यक्षा की कूची से निकले हैं.

'ग्लोब के बाहर लड़की' को पढ़ना शुरू करते ही लगता है कि यह छोटी कथाओं का संग्रह है, कुछ आगे बढ़ने पर यह डायरी की प्रविष्टियों सरीखा लगता है, और कहीं कहीं से ये उधर-उधर लिखे नोट्स जैसे लगते हैं.

किताब की शुरुआत में एक पन्ने की छोटी सी भूमिका में प्रत्यक्षा खुद कहती हैं कि ये ‘सतरें दिल की बहकन’ हैं.

इनको न आप कविता कह सकते हैं, न कहानी, न कथा, न यात्रा, न डायरी. पर ऐसा लगता है ब्लॉगिंग की लोकप्रियता के दौर में प्रत्यक्षा ने अपने ब्लॉग पर जो प्रविष्टियां डाली थीं उनको हार्ड कॉपी में उतारा है. पर आपको इसमें बासीपन नजर नहीं आएगा.

जहां वह गद्य लिखती हैं उनमें कविताओं जैसा प्रवाह है और जहां कविता है वहां गद्य जैसी दृढ़ता है. उन्होंने विधाओं का पारंपरिक अनुशासन तोड़कर ऐसी अभिव्यक्ति रची है जिसमें कविता की तरलता भी है और गद्य की गहनता भी. इसे गद्य कविता जैसा कह सकते हैं, पर इस लेखन में गद्य कविता जैसी भावुकता नहीं है.

उनके रचना का स्थापत्य भी कोई सोचा-समझा नहीं है, थोड़ा अनगढ़-सा है. इतना अनगढ़ कि पाठक शब्दों को इस तरह कुलांचे भरता देखकर थोड़ा हैरान भी होगा.

'ग्लोब के बाहर लड़की' में चार खंड हैं. पहले खंड, 'ये जो दिल है, दर्द है कि दवा है' में यदा-कदा अंग्रेजी (और रोमन) के नोट्स दिख जाते हैं. दूसरा खंड, 'घर के भूगोल का पता' है. यह कमोबेश डायरीनुमा है. और इसमें आपको थोड़ा संदर्भ भी मिलता जाता है. तीसरा खंड, 'किस्से करमखोर' है जिसमें कुछ किस्सागोई-सा है. चौथे खंड 'दोस्त दिलनवाज' में प्रत्यक्षा अपने पहले तीन खंडों के मुकाबले अधिक मुक्त होकर लिखती दिखती हैं.

असल में, प्रत्यक्षा के रचना संसार में घूमने का तजुर्बा भी अलग आस्वाद देता है. इसमें ढेर सारे लोग हैं जो बकौल प्रियदर्शन, ‘कसी हुई रस्सी से बने हैं, जहां ढेर सारे लोग बिल्कुल अपनी जि़ंदा गंध और आवाज़ों-पदचापों के साथ आते-जाते घूमते रहते हैं.’

हिंदी में इन दिनों धड़ाधड़ किताबें छप रही हैं, कुछेक उपन्यासों और लेखकों को छोड़ दें, तो अधिकतर किताबों के कथ्य और शिल्प विधान में कोई नयापन नहीं है. इस मायने में प्रत्यक्षा का यह संग्रह थोड़ा अलहदा भी है और विलक्षण भी. 'ग्लोब के बाहर लड़की' पाठक को वह नया जायका दे सकती है.

प्रत्यक्षा ने एक नई विधा की शुरुआत की है और हो सकता है आने वाले वक्त में हमें ऐसी और किताबें देखने को मिलें

किताबः ग्लोब के बाहर लड़की

लेखिकाः प्रत्यक्षा

प्रकाशकः राजकमल पेपरबैक्स

कीमतः 160 रुपए

***

Published on April 24, 2020 23:30

April 12, 2020

लॉकडाउन डायरीः अहिरन की चोरी करै, करै सुई की दान

लॉकडाउन के अकेलेपन ने हमसे बहुत कुछ छीना है तो बहुत कुछ दिया है. धरती की आबो-हवा भी थोड़ी साफ हुई है, पर इस बात का अलग तरह से विश्लेषण करने की भी जरूरत है. पीएम ही एकमात्र प्रदूषक नहीं है. इस साफ आबोहवा में हमें आत्मविरीक्षण करने की जरूरत है कि 15 अप्रैल के बाद क्या होगा और सबसे जरूरी, कोरोना के बाद की दुनिया हम कैसी चाहते हैं.

लॉकडाउन का, आसमान जाने, कौन-सा दिन है. दो-ढाई हफ्ते बीत गए हैं. तारीखों के बीच की रेखा धुंधली होकर मिट गई है. शुक्र हो, शनीचर हो या इतवार... क्या फर्क पड़ना है! यहां तक कि इतने बड़े महानगर में माचिस की डिबिया जैसे फ्लैट में, जहां बमुश्किल ही सूरज की किरनें आती हैं, दिन और रात का फर्क भी खत्म हो गया है.

हम सब वक्त के उस विमान में बैठे हैं जो लगता है कि स्थिर है, पर आसमान में बड़ी तेजी से भाग रहा है. कइयों के लिए वक्त नहीं कट रहा, वे एक मिनट में पंखे के डैने कितनी बार घूमता है इसका ठट्ठा कर रहे हैं. पर, वक्त के साथ उनके ठट्ठे धीमे पड़ते जा रहे हैं.

हम सबके बीच अकेलेपन का स्वर अब सीलने लगा है, भींगने लगा है. जैसे जाड़ों की सुबह चाय की कप की परिधि पर जम जाता है. हम उदास भारी सांसें लिए बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करते हैं. अपने कंप्यूटर पर हम बार-बार काम निबटाने बैठते हैं. काम खिंचता जाता है. नेट की स्पीड कम होती जा रही है. लोगों ने नेट पर फिल्में और वेबसीरीज देखनी शुरू कर दी है. समय की स्पीड की नेट की स्पीड की तरह हो गई है. बीच-बीच में समय की भी बफरिंग होने लगती है.

दिल्ली का आसमान, लॉकडाउन के दौरान, फोटोः मंजीत ठाकुर

दिल्ली का आसमान, लॉकडाउन के दौरान, फोटोः मंजीत ठाकुर

बॉस का आदेश है, हमें अच्छी खबरें खोजनी चाहिए. कहां से मिलेंगी अच्छी खबर? दुनिया भर में मौत का आंकड़ा एक लाख के करीबन पहुंचने वाला है. एक लाख! हृदय कांप उठता है. एक लाख अर्थियां! एक लाख कब्रें! एक लाख परिवारों की पीड़ा. क्या आसमान का हृदय नहीं फट पड़ेगा?

मैं देखता हूं निकोटिन के दाग से पीली पड़ी मेरी उंगलियों से पीलापन मद्धम पड़ता जा रहा है. लग रहा है मेरी पहचान मिट रही हो. आखरी कश लिए तीन हफ्ते निकल गए हैं.

तीन हफ्तों में मैं जान गया हूं कि मेरी बिल्डिंग में मेरी फ्लैट के ऐन सामने दो लड़के रहते हैं, दोनों दिन भर सोते हैं और रात को उनके कमरे की रोशनी जलती रहती है. मुझे हाल ही में पता चला है कि एक पड़ोसी है जिसके घर में दो बच्चे हैं. उनमें एक रोज सिंथेसाइजर बजाता है. मुझे पता नहीं था. सुबह नौ बजे रोज कैलाश खेर की टेर ली हुई आवाज़ में सफाई के महत्व वाला गाना बजाती कूड़े की गाड़ी आती है. मैं पहले उसकी आवाज नहीं सुन पाता था.

मेरी बिटिया को ठीक साढ़े नौ बजे रात को सोने की आदत है और मुझे यह भी पता चला है कि उसको सोते वक्त लोरी सुनने की आदत है.

अच्छी खबरों की तलाश में आखिरकार एक अच्छी खबर मिलती है. कोरोना के इस दौर में भी सुकून की एक खबरः धरती मरम्मत के दौर से गुजर रही है. चीन का एसईजेड, जिसको दुनिया का सबसे प्रदूषित इलाका माना जाता था, वहां की हवा में नासा बदलाव देखता है. नासा कहता है वहां की हवा साफ हो रही है. नासा की खबर कहती है वेनिस के नहरों का पानी फिर से पन्ने की तरह हरा हो गया है जिसमें डॉल्फिनें उछल रही हैं. गांव के चौधरी की निगाह हर जगह है. बस चौधरी अपना गांव न बचा पाया. कल तक सुना था करीब 15 हजार अमेरिकी मौत के मुंह में समा गए. मैंने सुना है, अमेरिका अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहता है. क्या सब निबट जाए तो अमेरिका, चीन से बदला लेगा? हम तीसरे विश्वयुद्ध की प्रतीक्षा करें?

वेनिस की नहरें तो साफ हो गईं और अपने हिंदुस्तान में क्या होगा? गंगा-यमुना साफ होगी? मुंबई के जुहू बीच पर भी दिखेगी डॉल्फिन? पर नीला आसमान तो सबको दिख रहा है. दिल्ली में लोग सुपर मून, पिंक मून की तस्वीरें सोशल मीडिया पर उछाल रहे हैं. कुछ कह रहे हैं उन्हें परिंदो की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं. लोग खिड़कियों के पास बैठे परिंदे देख रहे हैं.

मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली स्काईमेट जैसी एजेंसी कह रही है, गुरुग्राम से लेकर नोएडा तक पार्टिक्युलेट मैटर (पीएम) की मौजूदगी हवा में कम हुई है. यह कमी लॉकडाउन से पहले के दौर के मुकाबले 60 फीसद तक है.

जाहिर है, यह लॉकडाउन का असर है. तो फिर 15 अप्रैल के बाद क्या होगा? हालांकि प्रदूषण का स्तर नीचे गया है पर यह तो सिर्फ पीएम के स्तर में कमी है. वैज्ञानिक स्तर पर देखें, तो कारें प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है. कम से कम दिल्ली में तो ऐसा ही है. पर किसी भी सियासी मसले के हल के लिए सिर्फ पीएम (प्रधानमंत्री) और किसी भी प्रदूषणीय मसले के लिए पीएम (पार्टिक्युनलेट मैटर) के भरोसे रहना अनुचित होगा. हमको सल्फर ऑक्साइड आधारित और नाइट्रोजन ऑक्साइट आधारित प्रदूषकों पर भी नजर रखनी चाहिए.

अभी तो प्रदूषण के मसले पर हमारी आपकी स्थिति वैसी ही है, जैसे कबीर कह गए हैं

अहिरन की चोरी करै, करै सुई की दान

ऊंचे चढ़ि कर देखता, केतिक दूर बिमान.

लोग लोहे की चोरी करते हैं और सूई का दान करते हैं. तब ऊंचे चढ़कर देखते हैं कि विमान कितनी दूर है. अल्पदान करके हम सोच भी कैसे सकते हैं कि हमें बैकुंठ की ओर ले जाने वाला विमान कब आएगा?

हमने प्रदूषण को लेकर कुछ नहीं किया. न हिंदुस्तान ने, न चीन ने, न इटली ने...न चौधरी अमेरिका ने. हमने साफ पानी, माटी और साफ हवा के मसले को कार्बन ट्रेडिंग जैसे जटिल खातों में डालकर चेहरे पर दुकानदारी मुस्कुराहट चिपका ली है. कोप औप पृथ्वी सम्मेलनों में हम धरती का नहीं, अपना भला करते हैं.

याद रखिए, यह कयामत का वक्त गुजर जाएगा. बिल्कुल गुजरेगा. फिर खेतों में परालियां जलाई जाएंगी और तब हवा में मौजूद गैसों की सांद्रता ट्रैफिक के पीक आवर से समय से कैसे अलग होती हैं उसका विश्लेषण अभी कर लें तो बेहतर.

***

लॉकडाउन का, आसमान जाने, कौन-सा दिन है. दो-ढाई हफ्ते बीत गए हैं. तारीखों के बीच की रेखा धुंधली होकर मिट गई है. शुक्र हो, शनीचर हो या इतवार... क्या फर्क पड़ना है! यहां तक कि इतने बड़े महानगर में माचिस की डिबिया जैसे फ्लैट में, जहां बमुश्किल ही सूरज की किरनें आती हैं, दिन और रात का फर्क भी खत्म हो गया है.

हम सब वक्त के उस विमान में बैठे हैं जो लगता है कि स्थिर है, पर आसमान में बड़ी तेजी से भाग रहा है. कइयों के लिए वक्त नहीं कट रहा, वे एक मिनट में पंखे के डैने कितनी बार घूमता है इसका ठट्ठा कर रहे हैं. पर, वक्त के साथ उनके ठट्ठे धीमे पड़ते जा रहे हैं.

हम सबके बीच अकेलेपन का स्वर अब सीलने लगा है, भींगने लगा है. जैसे जाड़ों की सुबह चाय की कप की परिधि पर जम जाता है. हम उदास भारी सांसें लिए बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करते हैं. अपने कंप्यूटर पर हम बार-बार काम निबटाने बैठते हैं. काम खिंचता जाता है. नेट की स्पीड कम होती जा रही है. लोगों ने नेट पर फिल्में और वेबसीरीज देखनी शुरू कर दी है. समय की स्पीड की नेट की स्पीड की तरह हो गई है. बीच-बीच में समय की भी बफरिंग होने लगती है.

दिल्ली का आसमान, लॉकडाउन के दौरान, फोटोः मंजीत ठाकुर

दिल्ली का आसमान, लॉकडाउन के दौरान, फोटोः मंजीत ठाकुरबॉस का आदेश है, हमें अच्छी खबरें खोजनी चाहिए. कहां से मिलेंगी अच्छी खबर? दुनिया भर में मौत का आंकड़ा एक लाख के करीबन पहुंचने वाला है. एक लाख! हृदय कांप उठता है. एक लाख अर्थियां! एक लाख कब्रें! एक लाख परिवारों की पीड़ा. क्या आसमान का हृदय नहीं फट पड़ेगा?

मैं देखता हूं निकोटिन के दाग से पीली पड़ी मेरी उंगलियों से पीलापन मद्धम पड़ता जा रहा है. लग रहा है मेरी पहचान मिट रही हो. आखरी कश लिए तीन हफ्ते निकल गए हैं.

तीन हफ्तों में मैं जान गया हूं कि मेरी बिल्डिंग में मेरी फ्लैट के ऐन सामने दो लड़के रहते हैं, दोनों दिन भर सोते हैं और रात को उनके कमरे की रोशनी जलती रहती है. मुझे हाल ही में पता चला है कि एक पड़ोसी है जिसके घर में दो बच्चे हैं. उनमें एक रोज सिंथेसाइजर बजाता है. मुझे पता नहीं था. सुबह नौ बजे रोज कैलाश खेर की टेर ली हुई आवाज़ में सफाई के महत्व वाला गाना बजाती कूड़े की गाड़ी आती है. मैं पहले उसकी आवाज नहीं सुन पाता था.

मेरी बिटिया को ठीक साढ़े नौ बजे रात को सोने की आदत है और मुझे यह भी पता चला है कि उसको सोते वक्त लोरी सुनने की आदत है.

अच्छी खबरों की तलाश में आखिरकार एक अच्छी खबर मिलती है. कोरोना के इस दौर में भी सुकून की एक खबरः धरती मरम्मत के दौर से गुजर रही है. चीन का एसईजेड, जिसको दुनिया का सबसे प्रदूषित इलाका माना जाता था, वहां की हवा में नासा बदलाव देखता है. नासा कहता है वहां की हवा साफ हो रही है. नासा की खबर कहती है वेनिस के नहरों का पानी फिर से पन्ने की तरह हरा हो गया है जिसमें डॉल्फिनें उछल रही हैं. गांव के चौधरी की निगाह हर जगह है. बस चौधरी अपना गांव न बचा पाया. कल तक सुना था करीब 15 हजार अमेरिकी मौत के मुंह में समा गए. मैंने सुना है, अमेरिका अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहता है. क्या सब निबट जाए तो अमेरिका, चीन से बदला लेगा? हम तीसरे विश्वयुद्ध की प्रतीक्षा करें?

वेनिस की नहरें तो साफ हो गईं और अपने हिंदुस्तान में क्या होगा? गंगा-यमुना साफ होगी? मुंबई के जुहू बीच पर भी दिखेगी डॉल्फिन? पर नीला आसमान तो सबको दिख रहा है. दिल्ली में लोग सुपर मून, पिंक मून की तस्वीरें सोशल मीडिया पर उछाल रहे हैं. कुछ कह रहे हैं उन्हें परिंदो की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं. लोग खिड़कियों के पास बैठे परिंदे देख रहे हैं.

मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली स्काईमेट जैसी एजेंसी कह रही है, गुरुग्राम से लेकर नोएडा तक पार्टिक्युलेट मैटर (पीएम) की मौजूदगी हवा में कम हुई है. यह कमी लॉकडाउन से पहले के दौर के मुकाबले 60 फीसद तक है.

जाहिर है, यह लॉकडाउन का असर है. तो फिर 15 अप्रैल के बाद क्या होगा? हालांकि प्रदूषण का स्तर नीचे गया है पर यह तो सिर्फ पीएम के स्तर में कमी है. वैज्ञानिक स्तर पर देखें, तो कारें प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है. कम से कम दिल्ली में तो ऐसा ही है. पर किसी भी सियासी मसले के हल के लिए सिर्फ पीएम (प्रधानमंत्री) और किसी भी प्रदूषणीय मसले के लिए पीएम (पार्टिक्युनलेट मैटर) के भरोसे रहना अनुचित होगा. हमको सल्फर ऑक्साइड आधारित और नाइट्रोजन ऑक्साइट आधारित प्रदूषकों पर भी नजर रखनी चाहिए.

अभी तो प्रदूषण के मसले पर हमारी आपकी स्थिति वैसी ही है, जैसे कबीर कह गए हैं

अहिरन की चोरी करै, करै सुई की दान

ऊंचे चढ़ि कर देखता, केतिक दूर बिमान.

लोग लोहे की चोरी करते हैं और सूई का दान करते हैं. तब ऊंचे चढ़कर देखते हैं कि विमान कितनी दूर है. अल्पदान करके हम सोच भी कैसे सकते हैं कि हमें बैकुंठ की ओर ले जाने वाला विमान कब आएगा?

हमने प्रदूषण को लेकर कुछ नहीं किया. न हिंदुस्तान ने, न चीन ने, न इटली ने...न चौधरी अमेरिका ने. हमने साफ पानी, माटी और साफ हवा के मसले को कार्बन ट्रेडिंग जैसे जटिल खातों में डालकर चेहरे पर दुकानदारी मुस्कुराहट चिपका ली है. कोप औप पृथ्वी सम्मेलनों में हम धरती का नहीं, अपना भला करते हैं.

याद रखिए, यह कयामत का वक्त गुजर जाएगा. बिल्कुल गुजरेगा. फिर खेतों में परालियां जलाई जाएंगी और तब हवा में मौजूद गैसों की सांद्रता ट्रैफिक के पीक आवर से समय से कैसे अलग होती हैं उसका विश्लेषण अभी कर लें तो बेहतर.

***

Published on April 12, 2020 01:01

April 3, 2020

कहानीः दोमुंह वाली चिरैया

कहानीः दोमुंह वाली चिरैया

#एकदा #टाइममशीन

कथाकारः मंजीत ठाकुर

-----------------------------

"एक ठो चिरैया रही, कुछ खास किसिम की रही. उसका पेट तो एक्कै ठो था लेकिन उसका मुंह था दो. समझ लो कि दोमुंही रही ऊ चिरैया... उस चिरैया का नाम था भारुंड..." रात को सोते समय दादी ने दो पोतों को किस्सा सुनाना शुरू किया.

छोटा वाला पोता गोरा लकदक था, बड़ा वाला थोड़ा सांवला और दुबला-पतला, दादी की नजर में जरा अनाकर्षक-सा. सो दादी ही नहीं, उन बच्चों का बाप भी दोनों में थोड़़ा फर्क कर ही जाता था.

"फिर क्या हुआ दादी..." गोरेवाले ने लाड़ से पूछा.

दादी ने आगे सुनाया, "फिर? चिरैया के दोनों आपस में झगड़ते रहते. लेकिन एक दिन पहले वाले सिर को एक ठो बहुत स्वादिष्ट फल मिला...दूसरेवाले सिर ने उससे फल मांगा और कहा जरा यह मुझे भी तो दो, देखें कैसा हा इसका जायका! लेकिन पहले वाला सिर अकड़़ में आ गया, उसने दूसरे वाले को नहीं दिया और अकेला ही सारा खा गया. दूसरा वाला मुंह पहले वाला का मुंह देखता रह गया. और एक दिन दूसरेवाले मुंह को मिला एक बहुत ही जहरीला फल..."

"फिर क्या हुआ दादी...".सांवले पोते ने पूछा.

दादी कुछ कहती इससे पहले पापा जी आए और चॉकलेट का पैकेट दादी की गोद में बैठे गोरेवाले बेटे को थमा दिया, हिदायत भी दीः "भाई को भी देना."

गोरेवाले ने भाई वाली बात गोल कर दी और चॉकलेट का रैपर फाड़ लिया और दादी से कहानी आगे बढ़ाने को कहा, "दादी उस जहरीले फल का क्या किया चिड़िया के दूसरे मुंह ने? बताओ न फिर क्या हुआ?"

"फिर क्या हुआ के बच्चे, आधा चॉकलेट मुझे देता है या नहीं?" सांवला बच्चा क्रोध से चिल्लाया.

"नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा." गोरा अकड़ गया.

"देख लेना फिर..." सांवला बच्चा बिस्तर से उठकर बारामदे में चला गया. दादी ने किस्सा पूरा किया "...और फिर गुस्से में आए भारुंड चिरैया के दूसरे मुंह ने ज़हरीला फल खा लिया."

***

#एकदा #टाइममशीन

कथाकारः मंजीत ठाकुर

-----------------------------

"एक ठो चिरैया रही, कुछ खास किसिम की रही. उसका पेट तो एक्कै ठो था लेकिन उसका मुंह था दो. समझ लो कि दोमुंही रही ऊ चिरैया... उस चिरैया का नाम था भारुंड..." रात को सोते समय दादी ने दो पोतों को किस्सा सुनाना शुरू किया.

छोटा वाला पोता गोरा लकदक था, बड़ा वाला थोड़ा सांवला और दुबला-पतला, दादी की नजर में जरा अनाकर्षक-सा. सो दादी ही नहीं, उन बच्चों का बाप भी दोनों में थोड़़ा फर्क कर ही जाता था.

"फिर क्या हुआ दादी..." गोरेवाले ने लाड़ से पूछा.

दादी ने आगे सुनाया, "फिर? चिरैया के दोनों आपस में झगड़ते रहते. लेकिन एक दिन पहले वाले सिर को एक ठो बहुत स्वादिष्ट फल मिला...दूसरेवाले सिर ने उससे फल मांगा और कहा जरा यह मुझे भी तो दो, देखें कैसा हा इसका जायका! लेकिन पहले वाला सिर अकड़़ में आ गया, उसने दूसरे वाले को नहीं दिया और अकेला ही सारा खा गया. दूसरा वाला मुंह पहले वाला का मुंह देखता रह गया. और एक दिन दूसरेवाले मुंह को मिला एक बहुत ही जहरीला फल..."

"फिर क्या हुआ दादी...".सांवले पोते ने पूछा.

दादी कुछ कहती इससे पहले पापा जी आए और चॉकलेट का पैकेट दादी की गोद में बैठे गोरेवाले बेटे को थमा दिया, हिदायत भी दीः "भाई को भी देना."

गोरेवाले ने भाई वाली बात गोल कर दी और चॉकलेट का रैपर फाड़ लिया और दादी से कहानी आगे बढ़ाने को कहा, "दादी उस जहरीले फल का क्या किया चिड़िया के दूसरे मुंह ने? बताओ न फिर क्या हुआ?"

"फिर क्या हुआ के बच्चे, आधा चॉकलेट मुझे देता है या नहीं?" सांवला बच्चा क्रोध से चिल्लाया.

"नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा." गोरा अकड़ गया.

"देख लेना फिर..." सांवला बच्चा बिस्तर से उठकर बारामदे में चला गया. दादी ने किस्सा पूरा किया "...और फिर गुस्से में आए भारुंड चिरैया के दूसरे मुंह ने ज़हरीला फल खा लिया."

***

Published on April 03, 2020 09:31