Manjit Thakur's Blog, page 4

April 25, 2023

वेब सीरीज जुबिली का मीन-मेख

यह लेकिन शब्द जो है, वह आगे कई मीन-मेखों, छिद्रान्वेषणों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. तो जिनको जुबिली बहुत पसंद आई हो, वे लोग आगे न पढ़ें. जिनको परपीड़ा से सुख मिलता है, पढ़ते रहें. जुबिली भले ही फिल्मों की कहानी से जुड़ी है, पर यह धीमी है, और यह आपको उदासियों से भर देगा.

दूसरी बात, (पहली बात मैंने पहली लाईन में ही कह दी है) कि किसी भी सीरीज को सिर्फ इसलिए नहीं देखा जा सकता है, या देखा जाना चाहिए कि निर्देशक विक्रमादित्य मोटवाणी है. बेशक, मोटवाणी पाए के निर्देशक हैं. काम सलीके से करते हैं. लेकिन...

लेकिन, जुबिली में कई लूप होल्स निर्देशक महोदय ने छोड़े हैं. फिल्मों पर आधारित सीरीज को जरूरत से ज्यादा फिल्मी बनाना हो, और कई चीज को तो इतनी बार दोहराया गया है कि ऊबाऊ होने लगती है चीजें.

मसलन, मदन कुमार के स्क्रीन टेस्ट को इतनी बार दोहराया गया है कि फॉरवर्ड करके देखना पड़ा. पहले एपिसोड में एक ऊबाऊ मुजरा भी है. पूरी सीरीज में संवाद भारी भरकम हैं कई बार संगीत कर्णप्रिय नहीं, बोदा भी लगता है. लेकिन...

लेकिन, जब तक आप जुबिली देखते हैं आप इसके किरदारों के साथ रहते हैं. हर किरदार को देखकर मन में एक सवाल तो उठता है, अरे ये किस के जैसा गढ़ा गया है या असल जिंदगी में यह है कौन? देविका रानी? अशोक कुमार? हिमाशु राय? देव आनंद या राज कपूर? नरगिस या सुरैया?

इस सीरीज में आपको कुछ बेहतरीन अदाकारी देखने को मिलेगी. इसलिए इसको एक ही रात में बिंज वॉच करके बदमजा न करें. बढ़िया से चबा-चबाकर खाएं. लेकिन...

लेकिन, आपने मोटवाणी की लुटेरा देखी है तो आपको जुबिली वैसी ही लगेगी. वैसे ही धीमे-धीमे एक आदमी के कत्ल की कहानी खुलती है और मदन कुमार उर्फ अपारशक्ति खुराना की दुविधा नजर आती है. अपारशक्ति खुराना ने बढ़िया अभिनय किया है. बढ़िया इसलिए क्योंकि वह अब तक इस तरह के गंभीर किरदार में नजर नहीं आए थे. लेकिन..

अपार शक्ति खुराना पहले कुछ एपिसोड में तो गंभीर और एकरस किरदार में ठीक लगते हैं पर बाद में बोरिंग लगने लगते हैं. उनकी किरदार पर लेखक को थोड़ा और काम करना चाहिए था. बिनोद दास के किरदार को बनाकर लेखक और निर्देशक ने उसको अनाथ छोड़ दिया. प्रसेनजीत अपने किरदार के हर फ्रेम में शानदार लगे हैं. लेकिन...

काश कोई अदिति राव हैदरी को समझा पाता कि आदमी (इस केस में अभिनेत्री) के मुखमंडल पर दुई ठो भाव ही नहीं रहते. एक होंठ आपस में चिपके हुए और दूसरा चवन्नी भर होंठ खुले हुए. लकड़ी जैसा फेस (फेस सुंदर है, भाव के अर्थ में कह रहे हैं) बनाकर कैसे एक्टिंग की है इनने? कास्टिंग किसने की है मुकेश छाबड़ा ने? लेकिन...

अदिति राव हैदरी के बर्फ की सिल्ली जैसी अदाकारी के सामने वामिकी गब्बी ने क्या जोरदार अभिनय किया है. अब आप गेस करते रह जाएंगे कि यह नरगिस है या सुरैया! उसी तरह जय खन्ना के किरदार में सिद्धांत कभी देव आनंद तो कभी राज कपूर बनने की कोशिश करते हैं. पर चालढाल से वह देव साहब जैसे ही दिखते हैं. लेकिन..

लेकिन आज आप लिखकर रख लीजिए, यह बंदा आगे बड़ा नाम करेगा. इसमें संभावनाएं बहुत हैं. इसमें स्टार बनने की क्षमता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बंदे ने अपने हर जज्बात दिखाए हैं. खुशी, उदासियां, आंसू, नाच, खिलखिलाहट. सिद्धांत अभी करियर के शुरुआती दौर में ही हैं. इस लिहाज से उनका काम उम्दा है. लेकिन...

जुबिली के बारे कई समीक्षकों ने भांग खाकर तगड़ी राइटिंग बताई है. भक्क. आपको लूप होल बताता हूं. जमशेद खान का मेकअप मैन, उसके कत्ल के बाद उससे जुड़े सामान इकट्ठे करता है. कहां और कैसे? लेखक उसको सीधे मुंबई ले आता है. कैसे? चलिए बंदा न्याय के लिए बंबई आता है, पर उसके बाद उसको फोन की रिकॉर्डिंग सुनते हुए दिखाया जाता है वह भी रूसी जासूसों के साथ. कैसे?

यह सही है कि लेखकों को कुछ भी लिखने की छूट होती है. लेकिन...

जुबिली का कालखंड 1947 से 1953 का है और उसमें सिनेमास्कोप की बात होती है. लगभग ठीक ही है क्योंकि भारत में सिनेमास्कोप की पहली फिल्म कागज के फूल थी जो 1959 में रिलीज हुई थी. लेकिन...

आप को ध्यान देना चाहिए कि दुनिया की पहली सिनेमास्कोप फिल्म द रोब थी, जो 1953 में रिलीज हुई थी. शायद अमेरिकी में इस तकनीक के आने से पहले ही भारत में यह तकनीक मोटवाणी जी ले आए हैं.

राम कपूर ने कमीने किस्म के फाइनेंसर के रोल में बहुत प्रभावित किया. वह एक तरह से फिल्मी दुनिया के आलोक नाथ होते जा रहे थे. यह वैराइटी बढ़िया लगी. उनके किरदार को लेखक ने गहराई नहीं दी.

सेट-फेट, सिनेमैटोग्राफी तो बढ़िया है लेकिन आपको एक राज की बात बताऊं. इस्मत चुगताई का एक उपन्यास है, अजीब आदमी. मोटे तौर पर देवानंद और गुरुदत्त के जीवन से किरदार उठाए हैं उसमें इस्मत आपा ने. बेहतरीन उपन्यास है. जुबिली में जय खन्ना का किरदार उपन्यास के धर्मदेव से मिलता है और फाइनेंसर वालिया का किरदार उपन्यास के निर्माता किरदार वर्मा से.

कसम से, पढ़कर देखिएगा उपन्यास.

हो सकता है कि आने वाले सीजन में वर्मा जी ओह सॉरी, वालिया साहब का किरदार किसी हीरोईन के धोखे का शिकार होकर दिवालिया हो जाए, उपन्यास में ऐसा इच हुआ था. साहित्य का ऐसा प्रेरणा के रूप में ऐसा इस्तेमाल भी करते हैं फिल्म वाले. लेकिन...

मदन कुमार को पूरी सीरीज में 967 बार बहनचोद कहा गया है. ऐसा क्यों? एकाध बार तो ठीक है, वेबसीरीज को सर्टिफिकेट ही गालियों से मिलता है इसलिए मान लेते हैं. पर हर किसी के मुंह से मदन कुमार को गाली दिलवाई है मोटवाणी ने.

यह बात कुछ जमी नहीं. इसलिए जुबिली देखिए जरूर लेकिन....

April 4, 2023

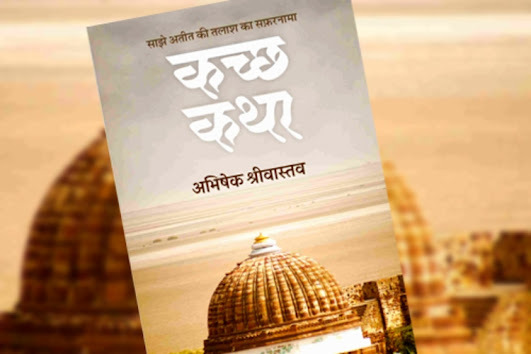

पुस्तक समीक्षाः अभिषेक श्रीवास्तव की किताब कच्छ कथा बताती है कच्छ संस्कृति के बेशकीमती ब्योरे और सांप्रदायिक सौहार्द के अनसुने किस्से

एक तरह से कहें तो आपने अगर 'कच्छ कथा' पढ़ी तो लेखक आपको एक ऐसी धरती के सफर पर लिए चलते हैं, जहां आप कभी गए नहीं और अगर गए हों तो केवल आवरण देखकर आए गए हों.

अभिषेक घुमंतू स्वभाव के पत्रकार हैं और पिछले एक दशक से ज्यादा वक्त के दौर में उन्होंने कई बार कच्छ की यात्रा की है और इस तजुर्बे के साथ वह कच्छ की सीवन उधेड़कर रख देते हैं. इस किताब में बारीक ब्योरे हैं, लोगों के बारे में विवरण है और ऐसी अनसुनी कहानियां हैं, जो मुख्यधारा में आता ही नहीं.

कच्छ का भूगोल सामने से कुछ नजर आता है लेकिन किताब जब ब्योरे देते हुए आग बढ़ती है तो आप उसमें खोकर एक नई दुनिया के सफर पर निकल पड़ते हैं. मानो अभिषेक आगे चल रहे हों और आप पीछे-पीछे.

पर अभिषेक ने सिर्फ कच्छ को देखा नहीं है. उनकी दृष्टि एकसाथ ही पैनोरेमिक और टेलीलेंसीय दोनो है. कच्छ कथा में कच्छ लॉन्ग शॉट में भी है और एक्स्ट्रीम क्लोज-अप में भी.

असल में, कई मंदिरों, दरगाहों, नमक के खेतों, मिथकों और मान्यताओं के जरिए लेखक ने इस किताब में न सिर्फ कच्छे के भूगोल को उकेरा है बल्कि उन्होंने उसका ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण भी किया है.

संभवतया उनकी यह वैचारिक टेक है कि विकास को लेकर एक आम बहस में वह कच्छी अस्मिता या तहजीब या विरासत की चिंता को बारंबार सामने लाते हैं.

कच्छ कथा धोलावीरा के पुरातात्विक उत्खनन की पड़ताल करते हैं तो साथ ही लखपत के बारे में दिलचस्प ब्योरे देते हैं. नाथपंथी गुरु धोरमनाथ के बारे में अनजाने किस्से बटोरते हैं और फिर नमक के मजदूरों तक की बात करते हैं.

हिंदी किताबों के बारे में बात करते समय हमेशा भाषा के बारे में टिप्पणी की जाती है. ऐसे में, कच्छ कथा की भाषा प्रवाहमय है. ऐसा लगता नहीं कि लेखक लिख रहा है, ऐसा लगता है कि वह आपसे आमने-सामने बात कर रहा है. यह किताब की बहुत बड़ी शक्ति है.

दूसरी बात, किताब बात की बात में भारतीय संस्कृति की असली ताकत यानी इसकी समावेश संस्कृति की सीख देती चलती है. मसलन, किताब की शुरुआत में ही कच्छ के अंजार में हिंदू राजा पता नहीं किस सनक में अपनी प्रजा में सबको मुस्लिम धर्मान्तरित करने पर तुला था. लेकिन उसके खिलाफ फतेह मुहम्मद और मेघजी सेठ उठ खड़े हुए. राजा को कैद कर लिया गया और फिर कच्छ में बारभाया यानी बारह भाइयों के राज की स्थापना हुई. यह अपने किस्म का अलग ही लोकतंत्र था. इन बारह लोगों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग थे.

कच्छ कथा में लेखक वहां के इस्मायली पंथ का ब्योरा भी देते हैं, जिसमें सतपंथी और निजारी हिंदू भी हैं और मुसलमान भी. अभिषेक लिखते हैं, “यह व्यावहारिक और आध्यात्मिक जीवन की विवशताओं और श्रद्धा से उपजा परिवर्तन था. जहां इस्माइली बनने के बाद व्यावहारिक जीवन में कुछ खास नहीं अपनाना होता था. बस हिजाब और साड़ी का फर्क है, बाकी सतपंथियों की दरगाहें आज भी एक ही हैं. यह एक ऐसा धार्मिक समन्वयवाद है जहां आपको ओम भी मिलेगा, स्वास्तिक भी मिलेगा, हिंदू नाम और पहचान भी मिलेगी लेकिन प्रार्थनाओं में फारसी और अरबी की दुआएं भी मिलेंगी.”

कच्छ कथा में कई ऐसे पीरों का जिक्र है जिनकी कहानी में एक लाचार बूढ़ी औरत होती है, और जिसके मवेशियों को डकैत उठा ले जाते हैं और उसकी मालकिन फरियाद लेकर पीर के पास पहुंचती है. पीर घोड़े पर बैठकर जाते हैं और औरत की गायों को बचाने के चक्कर में शहीर हो जाते है.

अभिषेक ऐसे बहुत सारे पीरों की जिक्र करते हैं लेकिन कम से कम दो पीरों की किस्से ऐसे हैं जिनका उल्लेख वह विस्तार से करते हैं. इनमें से एक हैं हाजी पीर और दूसरे हैं रामदेव पीर. रामदेव पीर की कहानी में पीड़ित स्त्री मुस्लिम है जबकि हाजी पीर के किस्से में महिला हिंदू है, जिसके गाय चुरा लिए गए हैं. हाजी पीर ने हिंदू स्त्री के मवेशी बचाते हुए शहादत दी और रामदेव पीर ने मुस्लिम स्त्री की गायें बचाते हुए जान दी और इसलिए स्थानीय समुदाय में पीरों का दर्जा पाए और पूजित हुए.

एक अन्य उल्लेखनीय मिसाल, एक महादेव मंदिर की दो बहनों का पुजारिन होना है. खासबात यह कि इस मंदिर के संरक्षण का जिम्मा मुस्लिमों के हाथ में है. वह गांव तुर्कों का ध्रब है. लखपत का गुरुद्वारा हिंदू परिवार चलाता था, और वहां के दरगाहों और मंदिरों के संरक्षण का काम वहां के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर करते हैं.

कुल मिलाकर कच्छ कथा अपने खास वैचारिक झुकाव के बावजूद एक अवश्य पढ़ी जाने वाली किताब है जो न सिर्फ कच्छ की समस्या से, बल्कि कच्छ की एकदम अलहदा विरासत से भी आपको रू ब रू कराती है. पन्ने दर पन्ने यह किताब आपको कच्छ के सफर पर लिए चलती है.

हालांकि, आधी किताब के बाद अभिषेक एकरस भी होते हैं. खासकर तब, जब वह राजनैतिक समीकरणों और बाध्यताओं का जिक्र करते हैं लेकिन ऐसी किताबें आज के दौर में बेहद जरूरी हैं जो देश के बाकी हिस्से के लोगों को अपनी समृद्ध विरासत के बारे में बता सके.

किताबः कच्छ कथा

लेखकः अभिषेक श्रीवास्तव

प्रकाशनः राजकमल प्रकाशन

मूल्यः 299 पेपरबैक

March 27, 2023

रिश्तों की सिलवट को दूर करें, एंट्रॉपी से सीख लें

किसी भी तंत्र में अव्यवस्था या अनियमतिता की मात्रा एंट्रॉपी कही जाती है. थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम कहता है कि एंट्रॉपी समय के साथ बढ़ती जाती है. यह समय के साथ किसी तंत्र की अस्थिरता प्रदर्शित करती है यदि उसे स्थिर रखने के लिए ऊर्जा का कोई निवेश न किया जाए.

एक मिसाल लीजिए. मान लीजिए कि आप लाइब्रेरी से एक किताब घर लाते हैं. आपको पिताजी ने एक और किताब आपको उपहार में दी है. आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको एक मैगजीन दिया और आपके पास अपनी भी कुछ किताबें और म्युजिक सीडी का भंडार है और आपने यह सब अपनी मेज पर ढेर के रूप में रख दिया है. जहां पहले से कलमें, पेंसिलें, और बहुत सारा अल्लम-गल्लम पड़ा हो. सोचिए जरा कितनी अस्त-व्यस्तता हो जाएगी.

यही नहीं, यह भी मान लीजिए कि आपके कपड़े फर्श पर बिखरे हुए हैं. बिस्तर पर गीला तौलिया है और जुराबें बिस्तर के नीचे हैं, आपकी जींस पेंट कुरसी पर लटकी हुई है और व्यवस्था में एक किस्म की अराजकता है.

आप आखिरकार इस गड़बड़ से परेशान हो जाएंगे. आप चीजों को व्यवस्थित करना शुरू कर देते हैं. आप किताबों को आलमारी में करीने से रखते हैं और कपड़ों को धो-सुखाकर इस्तिरी करके आलमारी में उसकी जगह पर रखते हैं और अपना बिस्तर भी ठीक करते हैं. अब आपका कमरा व्यवस्थित और साफ-सुथरा दिखने लगता है. और यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक आप दोबारा सामान न बिखेर दें. यानी, आपको कमरे को व्यवस्थित रखने के लिए लगातार ऊर्जा का निवेश करते रहना होगा.

जैसा पहले भी कहा है मैंने, किसी भी तंत्र में अव्यवस्था या अनियमतिता की मात्रा एंट्रॉपी कही जाती है. थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम कहता है कि 'एंट्रॉपी' 'समय' के साथ बढ़ती जाती है. यह समय के साथ किसी तंत्र की 'अस्थिरता' प्रदर्शित करती है यदि उसे स्थिर रखने के लिए ऊर्जा का कोई निवेश न किया जाए.

यह 'एंट्रॉपी का सिद्धांत' रिश्तों पर भी लागू होता है. मानवीय रिश्ते भी उस अव्यवस्था से अस्थिर हो सकते हैं. हम अंदर ही अंदर चीजों को इकट्ठा होने देते हैं. आंतरिक अव्यवस्था बढ़ने का कारण यह है कि हम अत्यधिक भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को इकट्ठा करते हैं. ठीक वैसे ही, जैसे कमरे में पड़ी किताबें और कपड़े.

हम नाराजगी और चिड़चिड़ाहट को पालते रहते हैं और यदि इसके समाधान के लिए कुछ न किया जाए, तो किसी दिन फट पड़ते हैं. रिश्तों को स्थायित्व देने के लिए हमें कुछ निवेश करने की जरूरत होती है. रिश्तों की सिलवटों को दूर करना होता है ताकि हम हमेशा के लिए उन बातों को अपने मन में पालते और जमा करते न रहें.

बूझे?

March 23, 2023

आने वाले दशक भयावह जलसंकट के होंगे

दुनियाभर के 40 देश गहरे जलसंकट से जूझ रहे हैं और बढ़ती आबादी और बढ़ते शहरीकरण के मद्देनजर भारत में भी यह संकट गहरा होता जा रहा है. भूमिगत जल तेजी से नीचे खिसकता जा रहा है. जैसे-जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जाएगी, शहरीकरण भी बढ़ता जाएगा और उसके साथ जलवायु परिवर्तन भी तेज होगा और इसके प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं.

इसके साथ ही लोगों की खाने की आदतों में भी बदलाव आएगा और इन सबके मिले-जुले प्रभाव से भविष्य में पानी का मांग में जबरदस्त इजाफा होगा.

नीति आयोग ने जून, 2019 में ‘कंपॉजिट वाटर मैनेजमेंट इंडैक्स रिपोर्ट’ जारी की थी, इसमें बताया गया है कि देश में 60 करोड़ लोग अत्यधिक जल संकट का सामना कर रहे हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, सालाना 1700 क्यूबिक मीटर प्रतिव्यक्ति से कम पानी की उपलब्धता को ‘जलसंकट’ माना जाता है.

मौजूदा चलन के हिसाब से देखा जाए तो 2030 तक जल की मांग में करीबन 40 फीसद की वृद्धि होगी और धारा के विरुद्ध (अपस्ट्रीम) जलापूर्ति के लिए सरकारों को करीबन 200 अरब डॉलर सालाना खर्च करना होगा. इसकी वजह यह होगी कि पानी की मांग जलापूर्ति के सस्ते साधनों से पूरी नहीं हो पाएगी. वैसे, बता दें अभी दुनिया भर में कुल मिलाकर औसतन 40 से 45 अरब डॉलर का खर्च जलापूर्ति यानी वॉटर सप्लाई पर आता है.

टिकाऊ विकास के लिए स्वच्छ जल का विश्वसनीय स्रोत होना बेहद जरूरी है. जब स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होगा, तो दुनिया की गरीब आबादी को अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा इसे खरीदने में खर्च करना होगा, या फिर उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसको ढोने में खर्च हो जाएगा. इससे विकास बाधित होगा.

पूरी दुनिया में ताजे पानी के एक फीसद का भी आधा हिस्सा ही मानवता और पारितंत्र (इकोसिस्टम्स) की जरूरतों के लिए उपलब्ध है. जाहिर है, हमें कम मात्रा में इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से करना सीखना होगा. मिसाल के तौर पर, दुनिया भर में ताजे पानी का खर्च का 70 फीसद हिस्सा कृषि सेक्टर में इस्तेमाल में लाया जाता है. दुनिया भर में आबादी बढ़ने के साथ ही, कृषि क्षेत्र भी जल संसाधनों पर दबाव बढ़ाने लगेगा.

ऐसे में हमें उन जल संरक्षण परंपराओं को ध्यान में रखना और विकसित करना होगा, जिसको हमारे पुरखे अपनाते आए हैं. पर हमें खास खयाल रखना होगा कि नदियां बची रहें. हमने लापरवाही की वजह से, और कई बार जान-बूझकर कई नदियों को खत्म कर दिया है. बहुत सारी नदियां बारहमासी नदियों से मौसमी नदियों में तब्दील हो गई हैं. ज्यादातर नदियों की पाट में अतिक्रमण करके घर, खेत, फैक्ट्री, रिजॉर्ट बना लिए गए हैं.

असल में, नदियों को लेकर हमारे विचारों में बहुत पोलापन है. या तो हम सीधे मां और देवी कह कर नदियों की आरती करेंगे, चूनर और प्रसाद चढ़ाएंगे, लेकिन अपने घरों का गू भी उसी में बहाएंगे.

आम तौर पर माना जाता है कि नदी का काम पानी ले जाना है, जो आगे जाकर समुद्र में मिल जाती है. लेकिन, क्या हमने कभी यह सुना है कि नदी का काम गाद ले जाना भी है? ख़ासकर गंगा जैसी नदियों के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण है. यह बुनियादी सोच ही शायद योजनाओं और परियोजनाओं में जगह नहीं बना पाई है.

मैं आज, 2023 में आपको अगले पांच सालों में भयावह रूप अख्तियार कर रहे जल संकट की चेतावनी दे रहा हूं. हमारी आबादी पेड़ों और नदियों की दुश्मन हो गई है, अभी भी नहीं चेते तो बाद में मैय्यो-दय्यो करने से कुछ हासिल नहीं होगा.

March 20, 2023

माइक लेकर चिल्ला दिए तो बन गए अर्णव गोस्वामी?

पर, पत्रकारिता को लेकर एक गहन विमर्श अब समय की आवश्यकता हो गई है. कौन है पत्रकार? क्या है पत्रकारिता? माइक लेकर खड़े हो गए और बन गए अर्णब गोस्वामी?

सोशल मीडिया पत्रकारिता का सबसे सबल माध्यम है. लेकिन, अभिव्यक्ति की इस आजादी का हम दुरुपयोग तो नहीं कर रहे?

पत्रकार बनने से पहले, व्यक्ति लोकप्रिय होना चाहता है. वह खुद मीम बनाना नहीं, बल्कि मीम का विषय बनना चाहता है. वह चिल्लाना चाहता है जैसे टीवी पर उनके आदर्श चीख रहे हैं.

एक वीडियो में तो कोरोना काल में एक पत्रकार मुखिया प्रत्याशी को थप्पड़ मारता दिखा था मुझे. मुझे पता है वह स्टेज्ड था. वह स्क्रिप्टेड था लेकिन डिस्क्लेमर तो उसने बाद में लगाया. वह वायरल हुआ, लोग हंसे, पर पत्रकारिता की भद पिट गई. पत्रकारिता वाकई में इतनी छोटी चीज नहीं कि माइक लेकर खड़े हो गए और बन गए ....!

मेरे एक फेसबुक मित्र ने, नाम याद नहीं आ रहा, लिखा कि ऐसे यूट्यूबरों से माइक छीन ली जाए. नहीं. कत्तई नहीं. इससे अभिव्यक्ति की आजादी पर बंदिश आयद होगी और उन लोगों की माइक भी छीन ली जाएगी जो वाकई बेहद उम्दा काम कर रहे हैं. जो लोग जमीनी काम कर रहे हैं, जो सिद्धांतो के तहत काम कर रहे हैं.

आपको याद होगा कि कुछ यूट्यूबर पत्रकार स्कूल में कक्षाओं में घुसकर शिक्षकों से अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग पूछने लगते हैं. ऐसे वीडियो काफी पॉपुलर होते हैं. पर, क्या यह वाकई मापदंडों के तहत पत्रकारिता भी है? क्या उन वीडियोज के बाद पुलिस ने स्कूल में जबरिया घुसने और वीडियोग्राफी करने पर कोई एक्शन लिया? इन पत्रकारों से किसी ने पत्रकारिता के स्तर वाले सवाल पूछे?

लेकिन इसके बरअक्स एक विचार मेरे मन में यह भी है कि अगर फेक न्यूज के मामले में छोटे स्तर के यूट्यूबर धरे जा रहे हैं तो उन अखबारों पर क्या कार्रवाई हुई जिन्होंने यह फेक खबर प्रकाशित की थी. अब तक अखबार में छपी खबरों को हम लगभर विश्वसनीय मान रहे थे. दूसरी बात, क्रेडिबिलिटी की बात हो तो एक नामी एंकर ने दो हजार के नोट में चिप वाली खबर बना दी. वह आज भी प्रतिष्ठित एंकर हैं, कॉमिडी वॉमिडी शो में नमूदार हो रही हैं. उनकी क्रेडिबिलिटी को कोई खतरा नहीं हुआ. क्यों?

जब मैं आइआइएमसी में पढ़ता था तो स्वनामधन्य प्रभाष जोशी हमारी कक्षा लेने आए थे. आजकल के छौने पत्रकारों को प्रभाष जी का नाम भी नहीं पता. (जी हां, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने अपने छात्रों से पूछा तो प्रभाष जोशी ही नहीं, उन्हें कुलदीप नैय्यर, पी. साईंनाथ वगैरह किसी का कुछ पता नहीं था)

बहरहाल, आदरणीय प्रभाष जोशी ने 2004 के लोकसभा चुनावों में एक्जिट पोल के गलत हो जाने के संदर्भ में एक किस्सा सुनाया था कि मध्य प्रदेश में मालवा इलाके में जानपांड़े हुआ करते थे.

जानपांड़े यानी ज्ञानपांडे.

उन दिनों जब कुआं खोदना ही पानी हासिल करने का एकमात्र विकल्प था, जमीन की छाती खोदने पर पत्थर निकल आए तो खर्चा और मेहनत दोनों बेकार हो जाते. इसलिए लोग ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को खोजकर लाते थे जो जमीन के कंपन को समझ कर बतला देते थे कि अमुक जगह पर खोदो तो पानी निकलेगा.

अधिकतर मामलों में जानपांड़े सही होते थे.

पत्रकारों को ऐसे ही जानपांड़े होना चाहिए. चीखकर, गाली-गलौज की भाषा के जरिए क्षणिक लोकप्रियता मिल जाएगी. पर, इससे उन लोगों का बुरा होगा, जो जमीनी स्तर पर अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं.

चीखना इस देश की पत्रकारिता का राष्ट्रीय ध्येय बन गया है.

बेशक, मीडिया वाले सेंसरशिप से बिदकते हैं, पर ऐसा ही जारी रहा तो कुछ न कुछ बंदिश तो आयद हो ही जाएगी और फिर आप कहेंगे ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ पर हमला है. सरकार को चाहिए कि ऐसे यूट्यूबर्स के लिए एक कार्यशाल आयोजित करे. डू ऐंड डोंट्स समझाए.

स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर को समझिए. पत्रकारिता में लोकप्रियता से पहले श्रेष्ठता को आने दीजिए.

December 26, 2022

फिल्म समीक्षाः कांतारा लोककथा और वर्तमान की समस्या के कमाल का मिश्रण है

लोककथाओं को फिल्मी परदे पर उतारना बहुत मुश्किल नहीं है. लेकिन जब उसी लोककथा और आमजनों के विश्वास को आधुनिक समाज की समस्याओं के साथ मिलाकर समाधान के आयाम के तौर पर पेश किया जाए तो मुश्किलें आती हैं.

इस लिहाज से कांतारा देखना विस्मयकारी है. खासकर, इसके शुरुआती बीस मिनट और आखिरी के बीस मिनट तो आह्लादकारी सिनेमाई अनुभव है.

फिल्मों को कहानी के आधार पर खारिज किए जाने का आम चलन है हिंदुस्तान में. खासतौर पर कांतारा में फिल्म में नायिका के प्रति नायक का बरताव नारी विमर्श के झंडाबरदारों के लिए इस फिल्म को खारिज किए जाने का एक आधार बन रहा है. लेकिन, इस मानक पर नब्बे फीसद भारतीय सिनेमा स्त्री-विरोधी है. हां, वामपंथी फिल्मकारों की कथित प्रगतिशील फिल्में भी इसके आधार पर खारिज की जा सकती हैं. पर कांतारा में मुद्दा वह नहीं है.

किसी भी फिल्म के लेखन बारे में सबसे अच्छी बात यही होती है कि पहले आधे घंटे में आपयह अनुमान लगा ही न पाएं कि फिल्म का खलनायक कौन है. कांतारा इस मामले में सौ फीसद बेहतरीन पटकथा है कि आप यह तय ही न कर पाएं कि आखिर खलनायक कौन है और इसके काम का मंतव्य क्या है.

सबसे बेहतर बात यह भी है कि आपको क्लाइमेक्स में जाकर चीजों का पता लगना शुरू होता है.

कांतारा की एक बड़ी खासियत इसकी कमाल की सिनेमैटोग्राफी और इसका रंग संपादन है. कांतारा देखते हुए, मैं दोबारा कहता हूं कि आपको अद्भुत सिनेमाई अनुभव होगा.

इस फिल्म में लोककथा की भावभूमि को लेकर स्थानीय लोगों के अधिकारों की बात की गई है. आरआरआर की भावभूमि भी यही थी लेकिन वह इतिहास के कथ्य की ओर मुड़ गई, कांतारा लोककथा का सहारा लेती है.

आखिर, वनभूमि के अधिकार को लेकर आप बगैर वैचारिक टेक लिए कोई फिल्म बना सकते हैं क्या? साथ ही उसको हिट कराने का माद्दा भी है क्या? इस फिल्म में स्थानीय भूमि माफिया या जमींदारों, सरकार के वन विभाग के कामकाज और स्थानीय लोगों के वनोपज पर अधिकार का संघर्ष बुना गया है और क्या खूब बुना गया है.

एक मिसाल देखिएः फिल्म में एक स्थानीय व्यक्ति अपन झड़ते बालों के लिए किसी पौधे की जड़ लेकर आ रहा होता है और वन अधिकारी मुरलीधर उसको रोकता है और एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, ‘तुम्हें क्या लगता है ये जंगल तुम्हारे बाप का है?’ आपको क्या लगता है? इसका उत्तर क्या होन चाहिए?

जिसतरह से हमारे आदिवासी हजारों सालों से जंगल के साथ रहते आए हैं, चाहे वह कूनो-पालपुर के सहरिया हों या नियामगिरि के डंगरिया-कोंध, उस लिहाज से तो इस सवाल का एक ही और संक्षिप्त सा उत्तर हैः हां. आखिर स्थानीय लोगों का जंगल की उपज पर अधिकार होना ही चाहिए, क्योंकि इन आदिवासियों की संस्कृति उस जंगल के नदी-पहाड़ और वनस्पतियों के साथ गुंथी हुई है.

ऐसे में वन अधिकारी और स्थानीय लोगों का संघर्ष शुरू होता है. वन अधिकारी के पास उस जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट में तब्दील करने का सरकारी आदेश है और पर्यावरण की रक्षा के लिए यह जरूरी भी है. वन अधिकारी ईमानदार है, वह जंगल के जानवरों की रक्षा करना चाहता है और स्थानीय लोग शिकार. स्थानीय लोगों के मन में भी शिकार किसी द्वेषवश नहीं है, यह तो उनकी संस्कृति का हिस्सा है और आप संस्कृति को बदलने वाले और उसको रोकने वाले होते कौन हैं!

यहां आकर फिल्म आपको सोचने विचारने के लिए एक मुद्दा देती है. आप ऐसे मुद्दे फिल्म के बाद दिमाग में नहीं बिठा पाते तो फिर फिल्म देखने के तौर तरीके बदल लीजिए.

फिल्म के नायक शिवा, जिसकी भूमिका फिल्म के निर्देशक ऋषभ शेट्टी ने निभाई है, भूता कोला की खानदानी परंपरा के हैं. लेकिन शिवा इस अनुशासन में नहीं बंधते. बिहार जैसे राज्यों में भूता कोला की तरह ही कुछ सिद्ध लोगों पर देवी या देवता या स्थानीय देवताओं का आगमन होता है. भगता खेलना कहते हैं उसको.

उधर, वन अधिकारी शिकार खेलने पर बंदिश लगाता है तो उसके साथ ही गांववाले उसका मजाक उड़ाने के लिए शिकार करना बढ़ा देते हैं. क्या आपको ऐसी मिसालें भारत के हर हिस्से के जंगलों से नहीं मिलतीं?

निर्देशक ने कर्नाटत के तुलुनाडु इलाके की लोककथा को कमाल के रंगों के जरिए परदे पर पेश किया है. इस मामले में इसकी जोड़ की दूसरी फिल्म बस मराठी तुंबाड की है, जहां बारिश के मेटाफर का इस्तेमाल किया गया था.

फिल्म के हर फ्रेम में आप कर्नाटक की माटी की खुशबू को देख सकते हैं. जीवनशैली, खानपान और जंगल अपने अदम्य रूप में. खासकर, भूतआराधने से फिल्म में रहस्य का पुट बढ़ता है और हम कांतारा की स्टोरी में अंदर जाते हैं.

सिनेमैटोग्राफी में अरविंद एस. कश्यप ने कमाल किया है और कर्नाटक के उस इलाके के चप्पे-चप्पे को लेंस में कैज किया है. और संगीत भी शानदार है.

लेकिन फिल्म की शुरुआत में जहां नैरेटिव सेट होता है, वहां के क्षण आपको दोबारा आह्लादकारी लगेंगे जब आप आखिरी बीस मिनट को भी गौर से देखेंगे.

आखिरी बीस मिनटों में भीषण संग्राम होता है और तभी कांतारा के वह स्थानीय देवता फिर से प्रकट होते हैं. उन पलो मे ऋषभ शेट्टी ने अतुलनीय अभिनय किया है. आप उसे महसूस कर पाएंगे अगर आप फिल्म में रंगों की अहमियत और कलरिस्ट की मेहनत, शेट्टी के प्रचंड अभिनय के पीछे उसको ऊपर ले जाने वाले संगीत और कैमरे की निगाह को बारीक तरीके से देख पाएंगे.

पटकथा में बेशक, बीच में कुछ हल्की सी ढील है. पर वह न हो तो फिल्म बेहद गंभीर हो जाती.

कुल मिलाकर कांतारा देखना एक आह्लादकारी सिनेमाई अनुभव है.

December 12, 2022

पुस्तक समीक्षाः अजित राय की किताब बॉलीवुड की बुनियाद भारतीय सिनेमा का दस्तावेज है

असल में, यह किताब इस बात को पन्ना-दर-पन्ना दर्ज करती जाती है कि आखिर आज हिंदी सिनेमा के जिस साम्राज्य के बारे में बोलकर, कहकर और सुनकर हम छाती फुलाते हैं, असल में उसके पीछे एक खास परिवार का योगदान था. यह बात अहम इसलिए भी है क्योंकि उस उद्योगपति ‘परिवार’ के किसी सदस्य ने इसका कभी कोई श्रेय लेने की कोशिश भी नहीं की.

बॉलीवुड की बुनियाद किताब के बारे में इसके फ्लैप पर बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार रेहान फजल लिखते हैं, “जिसे हम हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग कहते हैं, वह दुनियाभर में हिंदी फिल्मों की वैश्विक सांस्कृतिक यात्रा का भी स्वर्ण युग था. आज हिंदी फिल्में सारी दुनिया में अच्छा बिजनेस कर रही हैं, लेकिन इसकी बुनियाद 1955 में हिंदुजा बंधुओं ने ईरान में रखी थी. ईरान से शुरू हुआ ये सफर देखते-देखते सारी दुनिया में लोकप्रिय हो गया.”

आज हम फिल्मों के बायकॉट के दौर में हैं. और इन्हीं परिस्थितियों में ‘ब्रह्मास्त्र’ नामक फिल्म की पीआर एजेंसियां फ्लॉप के तमगे से बचने के लिए वैश्विक कारोबार का संदर्भ देती हैं. अगर कथित रूप से वैश्विक कारोबार में ब्रह्मास्त्र ने शानदार बिजनेस किया भी है, तो इसका श्रेय बेशक हिंदुआ बंधुओं का जाता है जिन्होंने पचास के दशक में हिंदी फिल्मों के विदेशों में प्रदर्शिन की व्यवस्था की. हैरतअंगेज बात यह भी है कि इन फिल्मों का प्रदर्शन उस ईरान से हुआ, जिसको आज इस्लामिक कट्टरता की भूमि कहा जाता है और जहां कड़ी परंपराओं के खिलाफ महिलाएं आंदोलनरत हैं.

यह किताब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आई है. अजित राय की इस किताब का बढ़िया अंग्रेजी अनुवाद मुर्तजा अली खान ने किया है और अंग्रेजी में इस किताब का नाम हिन्दुजा एंड बॉलीवुड के नाम से किया गया है.

यह किताब सिने-प्रेमियो के साथ ही सिनेमा के शोधार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है. अजित राय खुद हिंदी के संभवतया इकलौते पत्रकार हैं जो कान फिल्म फेस्टिवल में रिपोर्टिंग के लिए जाते रहे हैं और उसपर लगातार लिखते रहे हैं.

असल में यह किताब हिंदी सिनेमा के वैश्विक विस्तार का दस्तावेज भी है. आज शायद ही किसी को इस बात का यकीन होगा कि करीबन पचास साल पहले राज कपूर की फिल्म ‘संगम’ जब फारसी में डब होकर ईरान में प्रदर्शित हुई तो यह फिल्म तीन साल तक और मिस्र की राजधानी काहिरा में एक साल तक चली.

महबूब ख़ान की ‘मदर इंडिया’ और रमेश सिप्पी की ‘शोले’ भी ईरान में एक साल तक चली. भारतीय उद्योगपति हिन्दुजा बन्धुओं ने 1954-55 से 1984-85 तक करीब बारह सौ हिंदी फिल्मों को दुनियाभर में प्रदर्शित किया और इस तरह बना ‘बॉलीवुड’.

यह किताब कई नई कहानियां और अंतर्कथाएं पेश करती है. एक तरह से यह भारतीय सिनेमा को दुनियाभर में ले जाने के हिंदुजा बंधुओं के उपक्रम का दस्तावेजीकरण है. बेशक, यह किताब अजित राय ने निजी अंदाज में लिखा है. यह पूरी किताब हिंदुजा बंधुओं के सिनेमा के योगदान पर घूमती है. यह कुछ-कुछ अजित राय के निजी संस्मरण जैसा भी है कि कैसे वह कॉन फिल्म फेस्टिवल में हिंदुजा बंधुओं के शाकाहारी डिनर में आमंत्रित किए गए, कैसे ब्रिटेन के सबसे अमीर आदमी रहे हिंदुजा उनके साथ मुंबई की सड़को पर ऑटो रिक्शा में सफर करने से भी नहीं हिचकिचाए.

इस किताब में, राज कपूर की शराबनोशी की लत का भी जिक्र सुनहरे वर्क में लपेटकर किया गया है कि राज कपूर के कैसे तेहरान की थियेटर से जेल की गाड़ी में बिठाकर निकालना पड़ा. और ऐसी एक फिल्म के बार में भी दिलचस्प किस्सा है कि जिसके प्रदर्शन के दौरान सिनेमा हॉल में दर्शक नमाज पढ़ने लगते थे. हिंदी फिल्मों को विदेशों में प्रदर्शित करने से पहले कैसे गोपीचंद हिंदुजा उसे खुद संपादित करवाकर छोटी करवा लेते थे, यह वाकया भी मजेदार है.

किताब फिलहाल हार्ड कवर में है और इसकी कीमत 395 रुपए है. विषय वस्तु के लिहाज से किताब जरूरी और अनछुए विषय पर है लेकिन किताब के अंदर की सजावट और अधिक बेहतर बनाई जा सकती थी. तस्वीरों को लगाते समय सौंदर्यशास्त्र (एस्थेटिक्स) का ख्याल नहीं रखा गया है.

बहरहाल, आज जब हर व्यक्ति सिनेमा के बारे में अपनी राय रखता है और ओटीटी के जमाने में लोगों के पास वैश्विक सिनेमा का कंटेंट उपलब्ध है, बॉलीवुड कैसे, बॉलीवुड बना यह जानना दिलचस्प है.

सिनेमा के विद्यार्थियों के लिए यह किताब अपरिहार्य है.

किताबः बॉलीवुड की बुनियाद

लेखकः अजित राय

प्रकाशकः वाणी प्रकाशन

कीमतः 395 रुपए (हार्ड कवर)

October 14, 2022

आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत मनमाना प्रतीत होता है

बीसवीं सदी की शुरुआत तक इतिहासकार मानते थे कि भारत में पहले असभ्य पाषाणयुगीन लोग रहते थे और करीब 1500 ईसापूर्व में जब आल्प्स की पहाडियों के पास से ‘आर्य’ घोड़ों पर चढ़कर और लोहे के हथियारों के साथ आए तब जाकर यहां पर एक नए युग की शुरुआत हुई. औपनिवेशिक इतिहासकार इस आक्रमण का ही परिणाम भारतीय सभ्यता का विकास मानते हैं. इन इतिहासकारों के मुताबिक, आर्य आक्रमण सिद्धांत ही एकमात्र सिद्धांत है.

लेकिन, इन इतिहासकारों का मुताबिक, 1500 ईसापूर्व में आर्य इधर आए थे (200 बरस के स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ भी) तो भी यह तारीख तय करना एकदम से मनमाना था. असल में, इस तारीख के पीछे ‘उनके पास’ कोई पुरातात्विक या लिखित साक्ष्य नहीं था.

इस सिद्धांत के पीछे दो कारक काम कर रहे थे. पहला, बाद के सालों में मध्य एशिया की तरफ से हुआ लगातार आक्रमण. दूसरा, यूरोपीय और (उत्तर) भारतीय भाषाओं के बीच भाषायी समानता. (कुछ लोग इसके पीछे साजिश भी बताते हैं कि बाद के आक्रमणकारियों को डायल्यूट किया जा सके यह कह कर कि, हम बाद के आक्रमणकारी हैं और तुम पहले के)

हमारी गरदन उस वक्त अंग्रेजों के बूटों के नीचे थे इसलिए इतिहासकारों के लिए यह कहना भी मुफीद रहा होगा कि अंग्रेज भी बाद के दौर के आर्य हैं और हम लोगों को ‘सभ्य’ बनाने आए हैं. (हालांकि, यूरोप के इतिहास को ध्यान से पढ़िएगा तो पता चलेगा कि ये लोग, खुद कितने असभ्य लुटेरे थे)

लेकिन हडप्पा-मुएन-जो-दड़ो जैसे शहरों के पता लगने और हडप्पा सभ्यता के शहरों की खुदाई के बाद इस सिद्धांत पर सवालिया निशान लग गए. उसी समय यह पता चल गया कि भारत की सभ्यता के लिए 1500 साल ईसापूर्व पहले का वक्त तो एकदम हाल की घटना है.

आप भी थोड़ा हिसाब लगाइए. अगर आर्य 1500 ईसापूर्व आए थे और उस वक्त वे लोग घोड़ों पर सवार पशुपालक भर थे तो दूसरा प्रस्थान बिंदु आप बुद्ध के जन्म का लीजिए. बुद्ध ईसा से 563 साल पहले हुए. यानी बीच की अवधि बची 900 सालों की.

इन नौ सौ सालों में भारत में आर्य आए, घोड़ो से उतरकर खेती करनी शुरू की. गांव बनाए. उनको शहरों में तब्दील किया. ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक की रचना की. सोलह महाजनपद बसाए. हिंदू धर्म फला-फूला और उसमें साथ के साथ इतनी बुराइयां आ गईं कि उसको ठीक करने के लिए बुद्ध और महावीर को नया धर्म बनाना पड़ा! इतनी सारी घटनाएं महज 900 साल में!

लेकिन, साहब वैचारिक रूप से कलर्ड इतिहासकार इतनी आसानी से हार नहीं मानते. उन्होंने तर्क दिया कि हडप्पा की सभ्यता द्रविड़ों की थी (जिनको आप आज का तमिल कहते हैं) और द्रविड़ों ने यह शहर बसाया और ‘आक्रमणकारी आर्यो’ ने उन शहरों को नष्ट कर दिया. इसलिए आर्यों के देवता इंद्र को ‘पुरंदर’ यानी ‘किलों को तोड़ने वाला’ कहा जाता है.

लेकिन, इस थ्योरी में भी झोल है.

असल में इतने बड़े पैमाने पर हुए आक्रमणों का कोई पुरातात्विक साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है. दूसरी तरफ, राखीगढ़ी में ईसा से 4500 साल पुराना एक शव मिला है, इससे ‘रंगे’ इतिहासकारों में अलगै सनसनी-खलबली है.

अब हडप्पा शहरों में कोई अचानक तो ध्वंस दिखता नहीं है. हर इतिहासकार आपको कहेगा (एकदम ही ब्लैंक चेक पर न बिका हो तो) कि हड़प्पा के शहरों का विघटन शनैः शनैः हुआ है. शनैः शनैः नहीं समझते? जा मरदे, अंग्रेजी वाला शब्द लिख देंगे तो लोटपोट होते रहोगे. आसान हिंदी में शनैः शनैः का अर्थ है धीरे-धीरे, उर्दू में आहिस्ते-आहिस्ते और अंग्रेजी में आप यूं समझेः Harappan cities suffered a slow decline. अब तो बूझ गए होगे. ठीक?

अब राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवार बनते ही आपको राजनैतिक बिसात की याद आ रही होगी और आपको पता चल गया होगा कि वह संताल जनजाति की हैं. मौजूदा राष्ट्रपति दलित हैं.

मने, अगल-बगल नजर दौड़ाइए तो आपको जाति, जनजाति, भाषा और न जाने किस-किस किसिम की विभिन्नता नजर आएगी.

अच्छा, आपको इसके अलावा यहूदी, पारसी, तुर्क और अहोम भी दिखेंगे.

इसके अलावा आप इस बात से शायद ही इनकार कर पाएं कि हजारों सालों से देश के अंदर आंतरिक विस्थापन और पलायन होता रहा है. आज राजस्थानी मारवाड़ी सिलीगुड़ी और अरुणाचल तक में कपड़े से लेकर खिचड़ीफरोश की दुकान लिए बैठा है. सरदार जी का ढाबा कन्याकुमारी में भी है और गोहाटी में भी.

उधर अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनका मुख्यधारा के भारत के साथ मेल-जोल ज्यादा नहीं है. लेकिन हमारे हिंदुस्तान की इस बड़ी और मिली-जुली आबादी को लेकर आनुवांशिक अध्ययनों ने कमाल के नतीजों की तरफ इशारा किया है.

पहली बात, भारत में कोई भी नस्ल शुद्ध नहीं है. चाहे वह दरभंगा महाराज के खरोड़े भौर हों या महाराजा हरिसिंह कर्ण सिंह का खानदान. नस्ल के मामले में नेहरू-गांधी परिवार तो अलग ही मिसाल है.

इस फोटो का इस लेख से ताल्लुक नहीं है.

इस फोटो का इस लेख से ताल्लुक नहीं है. फिर भी, हर खानदान में आनुवांशिक मिलावट है आप यह मानकर चलिए.

कुछ न हो तो अपने अगल-बगल चाचा-ताऊ-मामा-मौसा (और सबके स्त्रीलिंग रूपों) को नाप-तौल कर ही देख लीजिए. सबके रंग अलग. चाचा गहरे, पर आपके पिताजी गेहुआं, नानाजी एकदम झक्क अंग्रेज जैसे गोरे तो मौसी थोड़ी सांवली. होगा, चेक करिए.

लेकिन, 2006 में एक अध्ययन किया गया था जिसका नतीजा यह निकला है कि भले ही हम लोग अलग साइज और शेप में हो पर भारतीयों के मोटे जीन पूल में पिछले 10,000 (दस हजार) साल से कोई बड़ा जीन इंजेक्शन नहीं हुआ है.

इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर इंडो-यूरोपियनों (पढ़ें आर्यों) का कोई बड़ा आगमन हुआ भी होगा तो यह कम से कम 10 हजार साल पहले हुआ होगा. और उस वक्त तक न तो घोड़े पालतू बनाए गए थे और न ही लोहे के हथियार बनाने की कला विकसित हुई थी.

इसी तरह, यही अध्ययन यह भी बताता है कि द्रविड़ भाषी लोग लंबे समय से दक्षिण भारत में रहते आए हैं और उनका ‘कथित’ द्रविड़ जीनेटिक पूल का भी उधर-इच उद्भव ऐंड विकास हुआ होगा.

लेकिन बाद में जो अध्ययन हुए इससे तो इतिहासकारों का खाना गरगट हो गया. (खाना गरगट होना , मैथिली कहावत है मने कौर गले से न उतरना. बिना पानी पिए नहीं उतरेगा)

खैर. हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में डेविड रीख ने एक शोध किया जो नेचर पत्रिका में 2009 में छपा था. उसमें लिखा गया है कि, भारतीय आबादी के अधिकांश हिस्से की पुरखों के दो समूहों (एंसेस्ट्रल ग्रुप) के मिश्रण के रूप में व्याख्या की जा सकती है.

पहला है एएसआइ (Ancestral South Indians) और दूसरा है एएनआइ (Ancestral North Indians).

शोध के मुताबिक, एएसआइ पुराना ग्रुप है और इसका कोई रिलेशन किसी यूरोपीय. पूर्वी एशियाई या इस उपमहाद्वीप के बाहर के किसी समूह से नहीं है.

लेकिन, एएनआइ यानी एनसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन समूह की उत्तर भारत में अधिक हिस्सेदारी है और कश्मीरी पंडितों और सिंधियों में तो इनकी जीन पूल में 70 फीसद से अधिक की हिस्सेदारी है.

अब, आपके मन में लप्प से ख्याल आया होगा वही पुराने आर्य आक्रमण के सिद्धांत पर इस आंकड़े को रख देने का. है न, है न? हे हे.

ऐसा करने का नय. रुको. रुक जाओ. अगले पोस्ट तक रुक जाओ.

October 11, 2022

AWAZ – The Voice offers virtual internships in content writing.

Awaz – The Voice, a Delhi-based multi-media digital platform, has invited applications for a virtual internship in Content Writing. During the three-months long work-from-home internship, the interns will be assigned projects on the themes of inclusive India, communal harmony, spirituality, culture and heritage under the mentorship of senior professionals. It can be in English, Hindi or Urdu.

The internship is open to graduate students of Journalism, Literature, History, Design and related fields.

Interested candidates are requested to submit a writing sample on any of the above themes and email it to input@awazthevoice.in by 30 October, 2022.

The selections shall be made after the scrutiny of the submissions.

A certificate and a letter of appreciation will be given after the successful completion of internship.

Awaz – the Voice is a multi-media digital platform that promotes the idea of inclusive India. Over the period of last two years Awaz – The Voice has done more than 45000 stories that reflect syncretic and pluralistic ethos of India. These stories amplify the narrative of mutual co-existence, harmony, and human flourishing.

Details on www.awazthevoice.in.

October 9, 2022

शरद पूर्णिमा यानी कोजागरा में करिए लक्ष्मी पूजन, अपन अब पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं

असल में, शरद पूर्णिमा के दिन इस लेख के जरिए हम देश के अलग-अलग हिस्सों में इस दिन प्रचलित कुछ सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में बताने जा रहे हैं.

वैसे तो शरद पूर्णिमा की शाम को चांद के निहारने की रात मानी जाती है, क्योंकि इस रात चांद कुछ ज्यादा ही खिला-खिला नजर आता है. हो सकता है कि देश के अधिकतर हिस्सों में हो रही बारिश की वजह से आप चांद दा दीदार न कर पाएं. पर ऐसे ही मौकों के लिए एक शायर लाला मौजी राम मौजी ने लिखा हैः

दिल के आईने में थी तस्वीर-ए-यार,

जब जरा गरदन झुकाई देख ली

आपको गरदन झुकाने की नौबत नहीं आएगी, आप चाहें तो अपनी छत पर या आंगन में खड़े होकर गरदन उठाइए और चांद को निहारिए. आप चलेंगे तो चांद साथ चलेगा. आप भागेंगे तो चांद साथ भागेगा. इसी को तो कविताई में कहा है किसी नेः

'चलने पर चलता है सिर पर नभ का चन्दा.

थमने पर ठिठका है पाँव मिरगछौने का.'

कभी धान के खेतों में फूटती बालियों के बीच खड़े होकर चांद को निहारा है आपने? खेतिहर इलाकों में जाइए तो धान की बालियों से निकलती सुगंध से मतवाले हो जाइएगा. दूर-दूर तक छिटकी हुई चांदनी थी और अपूर्व शीतल शान्ति. बस यों कहिए कि 'जाने किस बात पे मैं चांदनी को भाता रहा, और बिना बात मुझे भाती रही चांदनी.

मिथिला में नवविवाहित वर-वधू के लिए शरद पूर्णिमा का बड़ा महत्व है. चांदनी रात में गोबर से लिपे और अरिपन (अल्पना) से सजे आंगन में माता लक्ष्मी और इन्द्र के साथ कुबेर की पूजा और अतिथिय़ों का पान-मखान से सत्कार और वर-वधू की अक्ष-क्रीड़ा (जुआ खेलना) कोजागरा पर्व का विशेष आकर्षण है.

नव विवाहित जोड़ों के आनंद के लिए दोनो को कौड़ी से जुआ खेलाया जाता है. चूंकि वधू अपनी ससुराल में नई होती है, जहां वरपक्ष की स्त्रियां अधिक होती हैं, इसलिए मीठी बेइमानी कर वर को जिता भी दिया जाता है.

लक्ष्मी-पूजन के बाद नवविवाहित जोड़े पूरे टोले भर के लोगों को पान-मखान बांटते हैं. कोजागरा के भार (उपहार) के रूप में वधू के मायके से बोरों में भरकर मखाना आता है. मखाने मिथिलांचल के पोखरों में ही होते हैं, दुनिया में और कहीं नहीं. इनके पत्ते कमल के पत्तों की तरह गोल-गोल मगर कांटेदार होते हैं. उनकी जड़ में रुद्राक्ष की तरह गोल-गोल दानों के गुच्छे होते हैं. जिन्हें आग में तपाकर उसपर लाठी बरसाई जाती है. जिससे उन दानों के भीतर से मखाना निकलकर बाहर आ जाता है.

मखाने निकालना बड़ी श्रमसाध्य प्रक्रिया है, जिसे मल्लाह लोग ही पूरा कर पाते हैं. शरद के चंद्रमा की इस भरपूर चांदनी का मजा सिर्फ मिथिलांचल में ही नहीं लिया जाता बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात, बंगाल और महाराष्ट्र में भी इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है. इन इलाकों में खीर के पात्र को रात भर चांदनी में रखकर सवेरे खाया जाता है. कहते हैं, शरद पूर्णिमा की रात में खुले आकाश के नीचे चांदी के पात्र में खीर रखने से उसमें अमृत का अंश आ जाता है.

असल में शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा या कुआनर पूर्णिमा एक फसली उत्सव है. आसिन (आश्विन) के महीने में जब खेती-बाड़ी के सारे कामकाज खत्म हो जाते हैं, मॉनसून का बरसता दौरे-दौरा समाप्त हो जाता है, तब यह उत्सव आता है और इसे कौमुदी महोत्सव भी कहते हैं. कौमुदी का अर्थ चांदनी होता है. यह उत्सव गोपियों के साथ कृष्ण के रास का उत्सव है.

दंतकथाएं कहती हैं कि एक राजा अपने बुरे दिनों में दरिद्र हो गया और उसकी रानी ने जब कोजागरा की रात को जागकर लक्ष्मी पूजन किया तो राजा की समृद्धि लौट आई. कोजागरा की रात देवताओं के राजा इंद्र को भी पूजा जाता है.

अब कई लोगों का यह भी विश्वास है कि इन दिनों चांद धरती के ज्यादा नजदीक होता है और औषधियों के देवता चंद्र इन दिनों अपनी चांदनी में देह और आत्मा को शुद्ध करने वाले गुण भर देते हैं.

वेद कहता है कि चन्द्रमा का उद्भव विराट पुरुष के मन से हुआ, 'चन्द्रमा मनसो जात:, चक्षो: सूर्यो अजायत (पुरुषसूक्त). चन्द्रमा और सूर्य, इन्हीं दोनों से तो सृष्टि है. चन्द्रमा हमारे जीवन को कई रूपों में प्रभावित करता है. उसका सम्बन्ध पृथ्वी के जलतत्व से है. इसीलिए समुद्र में ज्वार-भाटा चन्द्रमा की कलाओं के अनुसार घटता-बढ़ता है. पूर्णिमा की रात समुद्र का ज्वार अपनी चरम सीमा पर रहता है.

यह कैसा अभिशाप, चांद तक

सागर का मनुहार न पहुंचे,

नदी-तीर एकाकी चकवे का

क्रन्दन उस पार न पहुंचे.

समुद्र-मंथन के बाद महारत्न के रूप में एक साथ निकलने के कारण चन्द्रमा और लक्ष्मी भाई-बहन हुए. चूंकि संसार के पालनकर्ता विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जगमाता हैं, इसलिए उनके भाई चन्द्रमा सबके मामा हैः चन्दा मामा.

शास्त्र कहता है कि लक्ष्मी अगर विष्णु के साथ आती हैं, तो उनका वाहन गरुड़ होता है. लेकिन जब अकेली आती हैं तो उनका वाहन उल्लू होता है. मिथिला में कोजागरा की रात की लक्ष्मी-पूजा में त्रिपुरसुन्दरी लक्ष्मी का युवती के रूप में सांगोपांग वर्णन करते हुए उनसे हमेशा अपने घर में रहने की विनती की जाती हैः

या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी

गंभीरावर्तनाभि: स्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया।

लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रै: मणिगणखचितै: स्नापिता हेमकुम्भै:

नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता॥

कभी पूजा विधि को गौर से देखिए तो समझ में आएगा कि सामान्य पूजा के बाद बाकी देवताओं को तो अपने-अपने स्थान पर चले जाने का अनुरोध किया जाता है (पूजितोऽसि प्रसीद, स्व स्थानं गच्छ), लेकिन लक्ष्मी को सभी अपने पास ही रहने का आग्रह करते हैं (मयि रमस्व).

कोजागरा की रात महाराष्ट्र का उत्सव थोड़ा अलग होता है. इसमें परिवार के सबसे बड़ी संतान को सम्मान दिया जाता है.

गुजरात में यह शरद पूनम है. जहां गरबा और डांडिया के साथ लोग इसे मनाते हैं. तो बंगाल के लिए यह कोजागरी लक्खी पूजो है. ओडिशा में यह शिव के पुत्र कार्तिकेय की पूजा का दिन है. इसलिए वहां इसे कुमार पूर्णिमा कहते हैं. कार्तिकेय ने इसी दिन तारकासुर के साथ युद्ध किया था.

ओडिशा की लड़कियां कार्तिकेय जैसा वर पाने के लिए पूजा करती हैं. क्योंकि कार्तिकेय या स्कंद—जिनको तमिलनाडु में मुरुगन कहते हैं—देवों में मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं. सबसे दिलेर, हैंडसम और खूबसूरत भी. लेकिन विचित्र है कि कार्तिकेय जैसा वर मांगने का दिन होने के बावजूद ओडिशा में इसका कोई कर्मकांड नहीं है. इसके बजाय सुबह में सूर्य की ही पूजा 'जान्हीओसा' होती है. शाम में चांद की पूजा होती है और उनके लिए खास भोग चंदा चकता बनता है. इसको घी, गुड़, केला, नारियल, अदरक, गन्ने, तालसज्जा, खीरा, मधु और दूध से बनाया है और फिर इसको कुला (पंखे) पर रखा जाता है. कोजागरा के दिन कटक से आगे केंद्रपाड़ा के तटीय इलाको में गजलक्ष्मी की पूजा भी होती है.

इलाके अलग-अलग है तरीके भी अलग, लेकिन पूजा लक्ष्मी की ही होती है.

हमलोग दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं. कोविड के दौर में -6.6 फीसद की नकारात्मक वृद्धि दर से उबरकर हमने 6-7 फीसद की वृद्धि दर से उम्मीदें जगा दी हैं. कोरोना के बाद हमारी रिकवरी की दर सबसे अधिक है. मुश्किल वक्त में भी हमारी ग्रोथ रेट बाकी देशों की तुलना में कम गिरी, तो उम्मीद में इससे अधिक और क्या चाहिए.

आज हजरत साहब की जयंती मिलाद-उल-नबी भी है. चांद देखिए और दुनिया भर के महापुरुषों को याद करिए. आध्यात्मिकता, सांसारिकता, व्यावहारिकता सबका मेल है शरद पूर्णिमा में.