Manjit Thakur's Blog, page 15

March 19, 2019

उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए हम कितने अकेले हैं

आगे जाने का रास्ता बहुत थका देता है कभी-कभी. मन करता है सुस्ता लूं, किसी छांव के नीचे. मेरे शहर मधुपुर के पास एक पहाड़ी है. गौर किया था मैंने, पूरे पहाड़ की चोटी पर अकेला खड़ा पलाश का ऊंचा-सा पेड़ था.

पहाड़ पर झाड़ियां भी थीं, और भी मुख्तलिफ़ पेड़ थे. लेकिन चोटी पर अकेला था पलाश. गरमी में खिलता था, तो लगता था पहाड़ी की चोटी पर आग लगी हो. धधकती हुई चोटी लगती थी. पलाश को ऐसे भी जंगल की आग कहते ही हैं. आज भी याद है मुझे, पलाश के फूलों को देखकर कितना बढ़िया लगता था.

पहाड़ी पर एकदम से लाल-चटख पेड़.

आज ध्यान देता हूं तो एक बात और समझ में आती है. वह पेड़ अकेला था. अकेलापन दुखदायी होता है. मैं फेसबुक पर भी हूं, ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम में भी हूं, लिखता हूं भी हूं. लिखना पेशा भी है, शगल भी. संवाद के माध्यम है सारे. लेकिन फिर भी अकेलापन क्यों महसूस होता है. भीड़ है. दिल्ली में जहां घूमिए भीड़ ही भीड़ तो है. दिल्ली से बाहर जाएं तो कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी, जहां भीड़ नहीं. तो इतनी भीड़ में भी आदमी अकेला कैसे महसूस करता है?

किससे मन की बात बताएंगे? किसके पास इतना समय है, धैर्य है कि आपकी बात सुने. सबके पास अपनी शर्तें हैं. खुद की अपेक्षाएं हैं. उनके खुद की अनगिनत समस्याएं हैं. रोज़ ब रोज़ की न जाने कितनी सारी परीक्षाएं हैं. किसी में फेल हुए तो जीवन भर की कमाई लुट गई समझिए.

हर परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है. कंपलसरी. किसी में चूके तो फेल. फेल मतलब सिरे से फेल. बाकी किसी अन्य विषय की कोई कॉपी जांची नहीं जाएगी. ऐसा नहीं कि इन परीक्षाओं से महज मुझे ही दो-चार होना पड़ रहा है. मेरे जैसा हर कोई होता होगा.

दौड़ में या तो आप आगे निकल जाते हैं, या कई दफा एकदम पीछे. दोनों ही स्थितियों में अकेला पड़ना तय है. रोटी से दाल और दाल के बाद मक्खन, कमरे से सिंगल बीएचके, सिंगल बीएचके से डबल या थ्री बीएचके...रुकना कहां होता है. आप रुक जाएंगे तो आपके साथ के सब लोगों के सपनों का रंग उखड़ना शुरू हो जाएगा. फिर, इन सबके साथ वक्त भी निकालना है. अपने लिए खाक...उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए.

लिखते समय आपको लगता है कि मन हल्का हो जाए. इतना तो समझ में आ ही गया है कि पैसे और शोहरत कमाने के चक्कर में दिन-रात की भागदौड़ में हमारे हाथ में हासिल बचने वाला अंडा ही है. लाजिम है कि पहाड़ी का वह पलाश याद आए, अभी मधुपुर में वह खिला होगा. पहाड़ी पर उस पलाश को किसी ने काट न फेंका हो, तो यही तो मौसम है टेसू के खिलने का.

ऐ मेरे जैसे पलाश...मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं. मधुपुर तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है.

पहाड़ पर झाड़ियां भी थीं, और भी मुख्तलिफ़ पेड़ थे. लेकिन चोटी पर अकेला था पलाश. गरमी में खिलता था, तो लगता था पहाड़ी की चोटी पर आग लगी हो. धधकती हुई चोटी लगती थी. पलाश को ऐसे भी जंगल की आग कहते ही हैं. आज भी याद है मुझे, पलाश के फूलों को देखकर कितना बढ़िया लगता था.

पहाड़ी पर एकदम से लाल-चटख पेड़.

आज ध्यान देता हूं तो एक बात और समझ में आती है. वह पेड़ अकेला था. अकेलापन दुखदायी होता है. मैं फेसबुक पर भी हूं, ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम में भी हूं, लिखता हूं भी हूं. लिखना पेशा भी है, शगल भी. संवाद के माध्यम है सारे. लेकिन फिर भी अकेलापन क्यों महसूस होता है. भीड़ है. दिल्ली में जहां घूमिए भीड़ ही भीड़ तो है. दिल्ली से बाहर जाएं तो कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी, जहां भीड़ नहीं. तो इतनी भीड़ में भी आदमी अकेला कैसे महसूस करता है?

किससे मन की बात बताएंगे? किसके पास इतना समय है, धैर्य है कि आपकी बात सुने. सबके पास अपनी शर्तें हैं. खुद की अपेक्षाएं हैं. उनके खुद की अनगिनत समस्याएं हैं. रोज़ ब रोज़ की न जाने कितनी सारी परीक्षाएं हैं. किसी में फेल हुए तो जीवन भर की कमाई लुट गई समझिए.

हर परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है. कंपलसरी. किसी में चूके तो फेल. फेल मतलब सिरे से फेल. बाकी किसी अन्य विषय की कोई कॉपी जांची नहीं जाएगी. ऐसा नहीं कि इन परीक्षाओं से महज मुझे ही दो-चार होना पड़ रहा है. मेरे जैसा हर कोई होता होगा.

दौड़ में या तो आप आगे निकल जाते हैं, या कई दफा एकदम पीछे. दोनों ही स्थितियों में अकेला पड़ना तय है. रोटी से दाल और दाल के बाद मक्खन, कमरे से सिंगल बीएचके, सिंगल बीएचके से डबल या थ्री बीएचके...रुकना कहां होता है. आप रुक जाएंगे तो आपके साथ के सब लोगों के सपनों का रंग उखड़ना शुरू हो जाएगा. फिर, इन सबके साथ वक्त भी निकालना है. अपने लिए खाक...उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए.

लिखते समय आपको लगता है कि मन हल्का हो जाए. इतना तो समझ में आ ही गया है कि पैसे और शोहरत कमाने के चक्कर में दिन-रात की भागदौड़ में हमारे हाथ में हासिल बचने वाला अंडा ही है. लाजिम है कि पहाड़ी का वह पलाश याद आए, अभी मधुपुर में वह खिला होगा. पहाड़ी पर उस पलाश को किसी ने काट न फेंका हो, तो यही तो मौसम है टेसू के खिलने का.

ऐ मेरे जैसे पलाश...मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं. मधुपुर तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है.

Published on March 19, 2019 10:02

March 6, 2019

कश्मीर में भिखारी क्यों नहीं होते?

8 जुलाई, 2016 को जब कश्मीरी आतंकवादियों के पोस्टर बॉय बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था. उस वक्त मैं श्रीनगर में था और हफ्ते भर पहले अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी. मैंने अमरनाथ गुफा तक की यात्रा बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों से की थी और तब घाटी के विभिन्न इलाकों में रिपोर्टिंग के वास्ते घूमा भी था.

उस साल ईद 6 या 7 तारीख की हुई थी और मैं कश्मीरी सिवइयों का स्वाद लेने डल झील के पास के बाजार में घूम रहा था और वहीं एक भिखारी कुछ मांगने आ गया. कश्मीरी पंडित मूल की एक साथी पत्रकार ने तब मुझे बताया था कि कश्मीरी लोग भीख नहीं मांगते और बाहरी (खासकर बिहारी लोग) आकर कश्मीर की समृद्ध फिजां में भीख मांगने की रवायत शुरू कर रहे हैं.

वैसे, मैंने कश्मीर घाटी में कहीं मकान झोंपड़ानुमा नहीं देखे. हर जगह मकान बढ़िया बने थे. जबकि इसकी तुलना में उत्तर भारतीय राज्यों का लैंडस्केप ज्यादा टेढ़ा-मेढ़ा है, गुरबत और धूल-धक्कड़ से भरा है.

तब से यह सवाल मेरे जेहन में लगातार घूम रहा था कि क्या वाकई कश्मीरी लोग भीख नहीं मांगते? और अगर उस पत्रकार की बात सच थी तो क्यों नहीं मांगते?

जबकि, सरकारी आंकड़े कश्मीर की आर्थिक स्थिति का कुछ और ही खुलासा दे रहे हैं. आंकड़े बता रहे हैं कि कश्मीर में 2014 के बाद से आतंकवाद में इजाफा हुआ है. सिर्फ 2018 की बात करें तो कश्मीर घाटी में 614 आतंकी घटनाएं हुईं हैं. जबकि 2014 में 222 हुई थीं. 2018 में 257 आतंकवादी मारे गए हैं और 2014 में 110 आतंकवादी ढेर किए गए थे.

इसीतरह पाकिस्तान ने भी घाटी में अपनी गतिविधियां तेज की हैं. 2016 से 2018 के बीच 398 आतंकियों ने कश्मीर में घुसपैठ की. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर के मुताबिक, 686 आतंकवादी मारे गए और 56 पकड़ लिए गए.

वैसे, कश्मीर में वहां बेरोजगारी की दर भी बाकी देश के औसत से कहीं अधिक है. पर्यटन के आंकड़े भी गोते लगा रहे हैं. कश्मीर में 18 से 29 साल के आयु वर्ग में बेरोजगारी की दर 24.6 फीसदी है. जबकि बेरोजगारी में यह राष्ट्रीय औसत कोई 13.2 फीसदी है. जुलाई 2016 से जून 2017 के बीच 130 कार्यदिवसों का नुक्सान घाटी में हड़ताल और कर्फ्यू से हुआ था. इसकी अनुमानित लागत करीब 13,261 करोड़ रु. आंकी गई है.

जहां तक आर्थिक वृद्धि की बात है कश्मीर में वित्त वर्ष 2017 में 8.2 फीसदी की विकास दर दर्ज की गई थी. जबकि इसी अवधि के लिए राष्ट्रीय औसत 10.8 फीसदी रहा. कश्मीर का 2019 में राज्य जीडीपी करीबन 25 अरब डॉलर का है और देश के तमाम राज्यों के लिहाज से विकास की सीढ़ी पर कश्मीर 21वें पायदान पर है.

घाटी में पर्यटन भी गोते लगा रहा है. साल 2018 में कश्मीर में 8.5 लाख देशी और विदेशी सैलानी आए थे. 2017 की तुलना में यह 23 फीसदी कम है.

दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी में आए बाढ़ के बाद राहत और ढांचागत विकास और स्वास्थ्य कल्याण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 80,000 करोड़ रु. का पैकेज दिया था. फिर भी, इन आंकड़ो से एक बात साफ होती है कि कश्मीर की आर्थिक हालत खराब ही है.

सवाल है कि क्या बेहतर आर्थिक वृद्धि और विकास कश्मीर के नौजवानों में बढ़ते अलगाव को थामने में कामयाब होगा? संकेत हैं कि आर्थिक गतिविधियों के साथ ही खुले मन से बातचीत के रास्ते भी बढ़ाए जाने चाहिए. सवाल यह है कि केंद्र सरकार के पास बातचीत की कोई गुंजाइश बची है?

खराब आर्थिक हालत, बेरोजगारी और पर्यटन जैसे एकमात्र उद्योग के बिखरने के बावजूद कश्मीर में भिखारी क्यों नहीं हैं और बिहार-यूपी-झारखंड-बंगाल के लोग घाटी में जान जोखिम में डालकर भीख क्यों मांगते हैं, इसका उत्तर मिलना बाकी है.

***

उस साल ईद 6 या 7 तारीख की हुई थी और मैं कश्मीरी सिवइयों का स्वाद लेने डल झील के पास के बाजार में घूम रहा था और वहीं एक भिखारी कुछ मांगने आ गया. कश्मीरी पंडित मूल की एक साथी पत्रकार ने तब मुझे बताया था कि कश्मीरी लोग भीख नहीं मांगते और बाहरी (खासकर बिहारी लोग) आकर कश्मीर की समृद्ध फिजां में भीख मांगने की रवायत शुरू कर रहे हैं.

वैसे, मैंने कश्मीर घाटी में कहीं मकान झोंपड़ानुमा नहीं देखे. हर जगह मकान बढ़िया बने थे. जबकि इसकी तुलना में उत्तर भारतीय राज्यों का लैंडस्केप ज्यादा टेढ़ा-मेढ़ा है, गुरबत और धूल-धक्कड़ से भरा है.

तब से यह सवाल मेरे जेहन में लगातार घूम रहा था कि क्या वाकई कश्मीरी लोग भीख नहीं मांगते? और अगर उस पत्रकार की बात सच थी तो क्यों नहीं मांगते?

जबकि, सरकारी आंकड़े कश्मीर की आर्थिक स्थिति का कुछ और ही खुलासा दे रहे हैं. आंकड़े बता रहे हैं कि कश्मीर में 2014 के बाद से आतंकवाद में इजाफा हुआ है. सिर्फ 2018 की बात करें तो कश्मीर घाटी में 614 आतंकी घटनाएं हुईं हैं. जबकि 2014 में 222 हुई थीं. 2018 में 257 आतंकवादी मारे गए हैं और 2014 में 110 आतंकवादी ढेर किए गए थे.

इसीतरह पाकिस्तान ने भी घाटी में अपनी गतिविधियां तेज की हैं. 2016 से 2018 के बीच 398 आतंकियों ने कश्मीर में घुसपैठ की. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर के मुताबिक, 686 आतंकवादी मारे गए और 56 पकड़ लिए गए.

वैसे, कश्मीर में वहां बेरोजगारी की दर भी बाकी देश के औसत से कहीं अधिक है. पर्यटन के आंकड़े भी गोते लगा रहे हैं. कश्मीर में 18 से 29 साल के आयु वर्ग में बेरोजगारी की दर 24.6 फीसदी है. जबकि बेरोजगारी में यह राष्ट्रीय औसत कोई 13.2 फीसदी है. जुलाई 2016 से जून 2017 के बीच 130 कार्यदिवसों का नुक्सान घाटी में हड़ताल और कर्फ्यू से हुआ था. इसकी अनुमानित लागत करीब 13,261 करोड़ रु. आंकी गई है.

जहां तक आर्थिक वृद्धि की बात है कश्मीर में वित्त वर्ष 2017 में 8.2 फीसदी की विकास दर दर्ज की गई थी. जबकि इसी अवधि के लिए राष्ट्रीय औसत 10.8 फीसदी रहा. कश्मीर का 2019 में राज्य जीडीपी करीबन 25 अरब डॉलर का है और देश के तमाम राज्यों के लिहाज से विकास की सीढ़ी पर कश्मीर 21वें पायदान पर है.

घाटी में पर्यटन भी गोते लगा रहा है. साल 2018 में कश्मीर में 8.5 लाख देशी और विदेशी सैलानी आए थे. 2017 की तुलना में यह 23 फीसदी कम है.

दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी में आए बाढ़ के बाद राहत और ढांचागत विकास और स्वास्थ्य कल्याण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 80,000 करोड़ रु. का पैकेज दिया था. फिर भी, इन आंकड़ो से एक बात साफ होती है कि कश्मीर की आर्थिक हालत खराब ही है.

सवाल है कि क्या बेहतर आर्थिक वृद्धि और विकास कश्मीर के नौजवानों में बढ़ते अलगाव को थामने में कामयाब होगा? संकेत हैं कि आर्थिक गतिविधियों के साथ ही खुले मन से बातचीत के रास्ते भी बढ़ाए जाने चाहिए. सवाल यह है कि केंद्र सरकार के पास बातचीत की कोई गुंजाइश बची है?

खराब आर्थिक हालत, बेरोजगारी और पर्यटन जैसे एकमात्र उद्योग के बिखरने के बावजूद कश्मीर में भिखारी क्यों नहीं हैं और बिहार-यूपी-झारखंड-बंगाल के लोग घाटी में जान जोखिम में डालकर भीख क्यों मांगते हैं, इसका उत्तर मिलना बाकी है.

***

Published on March 06, 2019 06:17

February 21, 2019

प्रियंका क्या कांग्रेस के तुरुप का इक्का हैं

सियासत में प्रियंका वाड्रा के पदार्पण से कई विश्लेषकों की बांछें खिल गई हैं. कांग्रेस ने उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान दी है जिसमें 40 सीटें हैंं. पर इन सभी सीटों का एक-एक कर आकलन किया जाए तो प्रियंका की राह कोई आसान नहीं रहने वाली है. एक विश्लेषणः

प्रियंका वाड्रा सियासत में आईं और उसके साथ ही ट्विटर पर भी. प्रियंका ने अभी तक न तो किसी सभा में कुछ कहा, न ट्विटर पर. पर वह टीवी पर लगातार नमूदार हो रही हैं. उत्तर प्रदेश के चुनावी परिदृश्य में दिलचस्पी लेने वालों के लिए यह माहौल अच्छा ही कहा जाएगा. कुछ लोग लगातार कह रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में प्रियंका वाड्रा के औपचारिक तौर पर राजनीति में प्रवेश ने न केवल राज्य कांग्रेस में नई जान फूंक दी है, बल्कि 2019 के चुनावी परिदृश्य को भी अचानक बदल दिया है. दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा यह अक्सर उत्तर प्रदेश तय करता है. अब जानकार यूपी में भाजपा और समाजवादी पार्टी (सपा)-बहुजन समाज पार्टी (बसपा) गठबंधन के अलावा प्रियंका के नेतृत्व में तीसरी ताकत के रूप में उभर रही कांग्रेस के बीच, कांटे की त्रिकोणीय टक्कर होने की उम्मीद कर रहे हैं.

पर यह प्रियंका के लिए अग्निपरीक्षा की घड़ी है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों की संयुक्त क्षमता को चुनौती देनी होगी. दरअसल, प्रधानमंत्री की सीट वाराणसी और योगी का गढ़ गोरखपुर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है. यही वजह है कि दिल्ली के जीसस ऐंड मेरी कॉलेज से पढ़ी मनोविज्ञान की स्नातक प्रियंका को—चुनाव से ठीक 100 दिन पहले इस क्षेत्र का प्रभार सौंपा गया है.

पूर्वी यूपी में अवध, पूर्वांचल और निचले दोआब शामिल हैं और यहां से 40 लोकसभा सीटें हैं. 2009 में जब कांग्रेस ने यूपी से 21 सीटें जीतीं थी जो 1984 के बाद पार्टी को इस प्रदेश से मिली सबसे ज्यादा सीटें थीं. इन 21 में से 18 सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश से थीं. गौरतलब यह भी है कि 2014 के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, फिर भी अवध में इसे 17.8 प्रतिशत वोट मिले थे.

पर प्रियंका के लिए पहली चुनौती तो पूरे सूबे में कांग्रेस के कमजोर संगठन को मजबूती देना है. चैन से बैठकर वाकई कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन बेचैन होकर भी वो जो हासिल करना चाहती हैं उसे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा. सबसे बड़ी मुश्किल तो कमजोर संगठन है. 1989 में जब कांग्रेस सत्ता से गई तो क्षेत्रीय दलों के उभार में उसका पूरा संगठन ध्वस्त हो गया. चुनाव दर चुनाव कार्यकर्ता सपा-बसपा की ओर मुड़ते चले गए. किसी बड़े मुद्दे पर कांग्रेस की मौजूदगी उत्तर प्रदेश में न के बराबर रह गई है. 2017 के विधानसभा चुनाव में अपनी हैसियत कांग्रेस देख ही चुकी है. ऐसे में प्रियंका से उम्मीद करना कि वे यूपी में इसी लोकसभा चुनाव में कुछ चमत्कारिक रूप से कुछ अलहदा नतीजे दे पाएंगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी. पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस 105 सीटों पर लड़ी थी. 403 सदस्यों की विधानसभा में उसे जीत मिली केवल 7 पर.

जातीय समीकरण के गणित में फंसेगा पेच

इस बार प्रियंका का उत्तर प्रदेश की सियासत में पदार्पण भाजपा के नजरिए से भी बेहतर ही प्रतीत हो रहा है. पर सवाल है कि आखिर मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा. बसपा सोच रही है कि दलित और दलितों में भी खासकर जाटव और पिछड़ों में यादव के साथ अगर मुस्लिम आ जाए तो बेड़ा पार. उधर सपा का ब्लूप्रिंट है कि जाटव और यादव के साथ मुस्लिम आ जाए तो जीत पक्की. लेकिन गठबंधन के इन दोनों धड़ों को ये फिक्र खाए जा रही है कि कहीं देश स्तर पर मुस्लिम वोटों ने एकतरफा कांग्रेस में जाने का फैसला कर लिया तो सारा गणित फेल हो जाएगा.

तो मतदाता क्या सोचता है?

राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनावों में वोटिंग पैटर्न एकदम जुदा होता है और उत्तर प्रदेश की सियासत किसी भी सूबे से एकदम अलहदा है. यहां कानून व्यवस्था के नाम पर सख्त शासन चलाने वाली मायावती सरकार की तारीफों के नारे लगाने वाली जनता 2012 में बसपा को 212 सीटों से सीधे 80 तक पहुंचाती है और काम बोलता है का नारा बुलंद करने वाली अखिलेश सरकार 2017 में तकरीबन 224 सीटों से भरभराकर पचासा भी नहीं लगा पाती.

लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो बसपा सिफर हो जाती है, सपा पांच पर सिमट जाती है, कांग्रेस में टॉप दो, यानी सोनिया राहुल के अलावा बाकी फिस्स हो जाते हैं. भारतीय जनता पार्टी 73 सीटों पर परचम लहराती है. कहानी यहीं खत्म नहीं होती. कुछ दिन पहले ही जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनावों में 325 सीटें सौंप दी थीं वही जनता सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ढाई दशक पुरानी सीट छीन लेती है. उपमुख्यमंत्री केशव मौर्या की सीट फूलपुर से भाजपा बेदखल हो जाती है और पलायन के नाम पर बदनाम कैराना से भाजपा के पैर उखड़ जाते हैं.

बहरहाल, प्रियंका के आने से मुसलमान मतदाता बंट सकते हैं. प्रदेश की कुल आबादी का 19 प्रतिशत मुसलमान हैं और वे फिलहाल सपा-बसपा गठबंधन के पक्ष में खड़े हैं. मुसलमान सपा का समर्थन करना चाहते हैं पर बसपा को लेकर उनके मन में असमंजस है क्योंकि मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी के पास एक भी मजबूत मुसलमान नेता नहीं है. 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद, बसपा के मुस्लिम चेहरा और पार्टी के पूर्व महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. पिछले डेढ़ वर्षों में, बसपा के 50 से अधिक प्रमुख मुसलमान नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. सपा के मुसलमान चेहरे, रामपुर के विधायक आजम खान पहले ही कांग्रेस से गठबंधन करके वोटों को बंटने से रोकने को कह चुके हैं.

पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राह में क्या दुश्वारियां हैं?

दुश्वारियां नहीं हैं, बोल्डर हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश की 41 सीटो का जायजा लिया जाए तो इनमें 26 सीटें तो ऐसी हैं जहां 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को 50 हजार से कम वोट मिले हैं. 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस को 50 हजार से अधिक लेकिन 1 लाख से कम वोट मिले. जबकि एक लाख से अधिक वोट पाने वाली सीटों की संख्या 10 है जिनमें अमेठी और रायबरेली जैसी पुश्तैनी सीटें भी शामिल हैं.

तालिका 1: पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन

सीटें जहां कांग्रेस को 1 लाख से अधिक वोट मिले (लोकसभा चुनाव, 2014)

1. इलाहाबादः 1.02 लाख

2. कुशीनगरः 2.84 लाख

3. मिर्जापुरः 1.5 लाख

4. प्रतापगढ़ः 1.38 लाख

5. फैजाबादः 1.29 लाख

6. गोंडाः 1.02 लाख

7. उन्नावः 1.97 लाख

8. रायबरेलीः 5.26 लाख

9. अमेठीः 4.08 लाख

10. लखनऊः 2.88 लाख

तालिका 2:

सीटें जहां कांग्रेस को 50,000 से 1 लाख के बीच वोट मिले (लोकसभा चुनाव, 2014)

1. रॉबर्ट्सगंज

2. वाराणसी

3. डुमरियागंज

4. फूलपूर

5. कैसरगंज

6. मोहनलालगंज

तालिका 3: पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटें जहां कांग्रेस 50,000 से कम वोट मिले (लोकसभा चुनाव, 2014)

1. बलियाः

2. गाजीपुर

3. देवरिया

4. चंदौली

5. घोसी

6. सलेमपुर

7. बांसगांव

8. महाराजगंज

9. मछलीशहर

10. लालगंज

11. आजमगढ़

12. संत कबीर नगर

13. गोरखपुर

14. बस्ती

15. आंबेडकरनगर

16. जौनपुर

17. भदोही

18. बांदा

19. कौशाम्बी

20. सुल्तानपुर

21. श्रावस्ती

22. बहराइच

23. सीतापुर

24. फतेहपुर

देखना यह है कि प्रियंका वाड्रा इनमें से कितनी सीटों पर बढ़त बना पाती हैं. 50 हजार से कम सीटों पर तो कांग्रेस को बढ़त दिलाने के लिए वाक़ई लहर और जादू की जरूरत होगी. 1 लाख तक के वोटों वाली 6 सीटें भी तकरीबन वैसी ही हैं. पर लखनऊ और कुशीनगर सीटें ही ऐसी हैं जहां स्विंग वोट कांग्रेस के लिए जीत की वायस बन सकते हैं. पर क्या ऐसा वाक़ई होगा?

***

प्रियंका वाड्रा सियासत में आईं और उसके साथ ही ट्विटर पर भी. प्रियंका ने अभी तक न तो किसी सभा में कुछ कहा, न ट्विटर पर. पर वह टीवी पर लगातार नमूदार हो रही हैं. उत्तर प्रदेश के चुनावी परिदृश्य में दिलचस्पी लेने वालों के लिए यह माहौल अच्छा ही कहा जाएगा. कुछ लोग लगातार कह रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में प्रियंका वाड्रा के औपचारिक तौर पर राजनीति में प्रवेश ने न केवल राज्य कांग्रेस में नई जान फूंक दी है, बल्कि 2019 के चुनावी परिदृश्य को भी अचानक बदल दिया है. दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा यह अक्सर उत्तर प्रदेश तय करता है. अब जानकार यूपी में भाजपा और समाजवादी पार्टी (सपा)-बहुजन समाज पार्टी (बसपा) गठबंधन के अलावा प्रियंका के नेतृत्व में तीसरी ताकत के रूप में उभर रही कांग्रेस के बीच, कांटे की त्रिकोणीय टक्कर होने की उम्मीद कर रहे हैं.

पर यह प्रियंका के लिए अग्निपरीक्षा की घड़ी है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों की संयुक्त क्षमता को चुनौती देनी होगी. दरअसल, प्रधानमंत्री की सीट वाराणसी और योगी का गढ़ गोरखपुर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है. यही वजह है कि दिल्ली के जीसस ऐंड मेरी कॉलेज से पढ़ी मनोविज्ञान की स्नातक प्रियंका को—चुनाव से ठीक 100 दिन पहले इस क्षेत्र का प्रभार सौंपा गया है.

पूर्वी यूपी में अवध, पूर्वांचल और निचले दोआब शामिल हैं और यहां से 40 लोकसभा सीटें हैं. 2009 में जब कांग्रेस ने यूपी से 21 सीटें जीतीं थी जो 1984 के बाद पार्टी को इस प्रदेश से मिली सबसे ज्यादा सीटें थीं. इन 21 में से 18 सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश से थीं. गौरतलब यह भी है कि 2014 के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, फिर भी अवध में इसे 17.8 प्रतिशत वोट मिले थे.

पर प्रियंका के लिए पहली चुनौती तो पूरे सूबे में कांग्रेस के कमजोर संगठन को मजबूती देना है. चैन से बैठकर वाकई कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन बेचैन होकर भी वो जो हासिल करना चाहती हैं उसे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा. सबसे बड़ी मुश्किल तो कमजोर संगठन है. 1989 में जब कांग्रेस सत्ता से गई तो क्षेत्रीय दलों के उभार में उसका पूरा संगठन ध्वस्त हो गया. चुनाव दर चुनाव कार्यकर्ता सपा-बसपा की ओर मुड़ते चले गए. किसी बड़े मुद्दे पर कांग्रेस की मौजूदगी उत्तर प्रदेश में न के बराबर रह गई है. 2017 के विधानसभा चुनाव में अपनी हैसियत कांग्रेस देख ही चुकी है. ऐसे में प्रियंका से उम्मीद करना कि वे यूपी में इसी लोकसभा चुनाव में कुछ चमत्कारिक रूप से कुछ अलहदा नतीजे दे पाएंगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी. पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस 105 सीटों पर लड़ी थी. 403 सदस्यों की विधानसभा में उसे जीत मिली केवल 7 पर.

जातीय समीकरण के गणित में फंसेगा पेच

इस बार प्रियंका का उत्तर प्रदेश की सियासत में पदार्पण भाजपा के नजरिए से भी बेहतर ही प्रतीत हो रहा है. पर सवाल है कि आखिर मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा. बसपा सोच रही है कि दलित और दलितों में भी खासकर जाटव और पिछड़ों में यादव के साथ अगर मुस्लिम आ जाए तो बेड़ा पार. उधर सपा का ब्लूप्रिंट है कि जाटव और यादव के साथ मुस्लिम आ जाए तो जीत पक्की. लेकिन गठबंधन के इन दोनों धड़ों को ये फिक्र खाए जा रही है कि कहीं देश स्तर पर मुस्लिम वोटों ने एकतरफा कांग्रेस में जाने का फैसला कर लिया तो सारा गणित फेल हो जाएगा.

तो मतदाता क्या सोचता है?

राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनावों में वोटिंग पैटर्न एकदम जुदा होता है और उत्तर प्रदेश की सियासत किसी भी सूबे से एकदम अलहदा है. यहां कानून व्यवस्था के नाम पर सख्त शासन चलाने वाली मायावती सरकार की तारीफों के नारे लगाने वाली जनता 2012 में बसपा को 212 सीटों से सीधे 80 तक पहुंचाती है और काम बोलता है का नारा बुलंद करने वाली अखिलेश सरकार 2017 में तकरीबन 224 सीटों से भरभराकर पचासा भी नहीं लगा पाती.

लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो बसपा सिफर हो जाती है, सपा पांच पर सिमट जाती है, कांग्रेस में टॉप दो, यानी सोनिया राहुल के अलावा बाकी फिस्स हो जाते हैं. भारतीय जनता पार्टी 73 सीटों पर परचम लहराती है. कहानी यहीं खत्म नहीं होती. कुछ दिन पहले ही जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनावों में 325 सीटें सौंप दी थीं वही जनता सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ढाई दशक पुरानी सीट छीन लेती है. उपमुख्यमंत्री केशव मौर्या की सीट फूलपुर से भाजपा बेदखल हो जाती है और पलायन के नाम पर बदनाम कैराना से भाजपा के पैर उखड़ जाते हैं.

बहरहाल, प्रियंका के आने से मुसलमान मतदाता बंट सकते हैं. प्रदेश की कुल आबादी का 19 प्रतिशत मुसलमान हैं और वे फिलहाल सपा-बसपा गठबंधन के पक्ष में खड़े हैं. मुसलमान सपा का समर्थन करना चाहते हैं पर बसपा को लेकर उनके मन में असमंजस है क्योंकि मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी के पास एक भी मजबूत मुसलमान नेता नहीं है. 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद, बसपा के मुस्लिम चेहरा और पार्टी के पूर्व महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. पिछले डेढ़ वर्षों में, बसपा के 50 से अधिक प्रमुख मुसलमान नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. सपा के मुसलमान चेहरे, रामपुर के विधायक आजम खान पहले ही कांग्रेस से गठबंधन करके वोटों को बंटने से रोकने को कह चुके हैं.

पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राह में क्या दुश्वारियां हैं?

दुश्वारियां नहीं हैं, बोल्डर हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश की 41 सीटो का जायजा लिया जाए तो इनमें 26 सीटें तो ऐसी हैं जहां 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को 50 हजार से कम वोट मिले हैं. 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस को 50 हजार से अधिक लेकिन 1 लाख से कम वोट मिले. जबकि एक लाख से अधिक वोट पाने वाली सीटों की संख्या 10 है जिनमें अमेठी और रायबरेली जैसी पुश्तैनी सीटें भी शामिल हैं.

तालिका 1: पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन

सीटें जहां कांग्रेस को 1 लाख से अधिक वोट मिले (लोकसभा चुनाव, 2014)

1. इलाहाबादः 1.02 लाख

2. कुशीनगरः 2.84 लाख

3. मिर्जापुरः 1.5 लाख

4. प्रतापगढ़ः 1.38 लाख

5. फैजाबादः 1.29 लाख

6. गोंडाः 1.02 लाख

7. उन्नावः 1.97 लाख

8. रायबरेलीः 5.26 लाख

9. अमेठीः 4.08 लाख

10. लखनऊः 2.88 लाख

तालिका 2:

सीटें जहां कांग्रेस को 50,000 से 1 लाख के बीच वोट मिले (लोकसभा चुनाव, 2014)

1. रॉबर्ट्सगंज

2. वाराणसी

3. डुमरियागंज

4. फूलपूर

5. कैसरगंज

6. मोहनलालगंज

तालिका 3: पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटें जहां कांग्रेस 50,000 से कम वोट मिले (लोकसभा चुनाव, 2014)

1. बलियाः

2. गाजीपुर

3. देवरिया

4. चंदौली

5. घोसी

6. सलेमपुर

7. बांसगांव

8. महाराजगंज

9. मछलीशहर

10. लालगंज

11. आजमगढ़

12. संत कबीर नगर

13. गोरखपुर

14. बस्ती

15. आंबेडकरनगर

16. जौनपुर

17. भदोही

18. बांदा

19. कौशाम्बी

20. सुल्तानपुर

21. श्रावस्ती

22. बहराइच

23. सीतापुर

24. फतेहपुर

देखना यह है कि प्रियंका वाड्रा इनमें से कितनी सीटों पर बढ़त बना पाती हैं. 50 हजार से कम सीटों पर तो कांग्रेस को बढ़त दिलाने के लिए वाक़ई लहर और जादू की जरूरत होगी. 1 लाख तक के वोटों वाली 6 सीटें भी तकरीबन वैसी ही हैं. पर लखनऊ और कुशीनगर सीटें ही ऐसी हैं जहां स्विंग वोट कांग्रेस के लिए जीत की वायस बन सकते हैं. पर क्या ऐसा वाक़ई होगा?

***

Published on February 21, 2019 03:51

January 27, 2019

सबसे कामयाब प्रजाति इंसान नहीं गेहूं है.

हमने गेहूं को घरेलू नहीं बनाया, गेहूं ने हमें घरेलू बना दिया. डोमिस्टिक मतलब घर, घर में कौन रह रहा है? हम या गेहूं? जाहिर है, हम.

जब भी कोई सवाल पूछता है कि पृथ्वी के इतिहास की सबसे कामयाब नस्ल कौन सी है तो हम बिना सोचे जवाब देते हैं, इंसान. पर जरा गेहूं की निगाह से कृषि क्रांति को देखिए. कोई 10,000 साल पहले गेहूं महज एक जंगली घास थी. बहुत-सी घासों में एक घास, जो मध्य-पूर्व के एक छोटे से दायरे में सीमित थी.

कुछ ही हजार वर्षों के भीतर इसकी पैदावार सारी दुनिया में होने लगी. लेखक, युवाल नोआ हरारी अपनी किताब होमोसेपियंस में स्थापित करते हैं कि उत्तरजीविता और पुनरुत्पादन के बुनियादी विकास मानकों के अनुसार, गेहूं पृथ्वी के इतिहास की सबसे कामयाब वनस्पति बन चुका है. उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में जहां 10,000 साल पहले गेहूं का एक डंठल भी पैदा नहीं होता था वहां आज की तारीख में सैकड़ों किलोमीटर तक आपको गेहूं के अलावा कोई और वनस्पति नजर नहीं आएगी. पूरी दुनिया के स्तर पर मापें तो गेहूं भूमंडल की 25 लाख वर्ग किमी सतह को घेरता है, जो ब्रिटेन के आकार से दस गुना है.

यह घास एक नाचीज से सर्वव्यापी में कैसे बदल गई?

हरारी लिखते हैं, असल में, खाद्य संग्राहक और शिकारी इंसान अच्छा-खासा जीवन जी रहा था, पर फिर इसने गेहूं की खेत से ज्यादा से ज्यादा उद्यम लगाने की शुरुआत की. उसके बाद मनुष्य गेहूं के अलावा किसी और प्रजाति पर कम ध्यान देने लगा. गेहूं को चट्टानें और कंकड़-पत्थर पसंद नहीं थे इसलिए सेपियंस इन सब चीजों से खेतों को साफ करने में कमर तोड़ मेहनत करने लगे.

गेहूं को अपनी जगह, पानी और पोषक तत्व साझा करना पसंद नहीं था इसलिए लोग दिन भर खेतों की निराई करने लगे. कीड़ो और पाले पर निगहबानी जरूरी थी. खरगोश से लेकर चूहों तक से रक्षा जरूरी थी. गेहूं प्यासा था तो मनुष्य झरनों और नदियों से पानी ढोकर उसकी सिंचाई करते थे. यहां तक कि इसकी भूख ने सेपियंस को जानवरों का मल इकट्ठा करने को मजबूर कर दिया, ताकि पौधे को पोषण मिल सके.

खेतों में मेहनत करने और पानी की बाल्टियां ढोने की कीमत हरारी के मुताबिक, इंसान की रीढ़ों, घुटनों, गरदनों और तलुओं के मेहराबों को चुकानी पड़ीं. कृषि के विकास ने स्लिप डिस्क, गठिया और हॉर्निया जैसी बीमारियों को जन्म दिया.

लोगों की जीवन पद्धति बदल गई. खानाबदोश सेपियंस अब एक जगह बस गए. हरारी कहते हैं, हमने गेहूं को घरेलू नहीं बनाया, गेहूं ने हमें घरेलू बना दिया. डोमिस्टिक मतलब घर, घर में कौन रह रहा है? हम या गेहूं? जाहिर है, हम.

जब भी कोई सवाल पूछता है कि पृथ्वी के इतिहास की सबसे कामयाब नस्ल कौन सी है तो हम बिना सोचे जवाब देते हैं, इंसान. पर जरा गेहूं की निगाह से कृषि क्रांति को देखिए. कोई 10,000 साल पहले गेहूं महज एक जंगली घास थी. बहुत-सी घासों में एक घास, जो मध्य-पूर्व के एक छोटे से दायरे में सीमित थी.

कुछ ही हजार वर्षों के भीतर इसकी पैदावार सारी दुनिया में होने लगी. लेखक, युवाल नोआ हरारी अपनी किताब होमोसेपियंस में स्थापित करते हैं कि उत्तरजीविता और पुनरुत्पादन के बुनियादी विकास मानकों के अनुसार, गेहूं पृथ्वी के इतिहास की सबसे कामयाब वनस्पति बन चुका है. उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में जहां 10,000 साल पहले गेहूं का एक डंठल भी पैदा नहीं होता था वहां आज की तारीख में सैकड़ों किलोमीटर तक आपको गेहूं के अलावा कोई और वनस्पति नजर नहीं आएगी. पूरी दुनिया के स्तर पर मापें तो गेहूं भूमंडल की 25 लाख वर्ग किमी सतह को घेरता है, जो ब्रिटेन के आकार से दस गुना है.

यह घास एक नाचीज से सर्वव्यापी में कैसे बदल गई?

हरारी लिखते हैं, असल में, खाद्य संग्राहक और शिकारी इंसान अच्छा-खासा जीवन जी रहा था, पर फिर इसने गेहूं की खेत से ज्यादा से ज्यादा उद्यम लगाने की शुरुआत की. उसके बाद मनुष्य गेहूं के अलावा किसी और प्रजाति पर कम ध्यान देने लगा. गेहूं को चट्टानें और कंकड़-पत्थर पसंद नहीं थे इसलिए सेपियंस इन सब चीजों से खेतों को साफ करने में कमर तोड़ मेहनत करने लगे.

गेहूं को अपनी जगह, पानी और पोषक तत्व साझा करना पसंद नहीं था इसलिए लोग दिन भर खेतों की निराई करने लगे. कीड़ो और पाले पर निगहबानी जरूरी थी. खरगोश से लेकर चूहों तक से रक्षा जरूरी थी. गेहूं प्यासा था तो मनुष्य झरनों और नदियों से पानी ढोकर उसकी सिंचाई करते थे. यहां तक कि इसकी भूख ने सेपियंस को जानवरों का मल इकट्ठा करने को मजबूर कर दिया, ताकि पौधे को पोषण मिल सके.

खेतों में मेहनत करने और पानी की बाल्टियां ढोने की कीमत हरारी के मुताबिक, इंसान की रीढ़ों, घुटनों, गरदनों और तलुओं के मेहराबों को चुकानी पड़ीं. कृषि के विकास ने स्लिप डिस्क, गठिया और हॉर्निया जैसी बीमारियों को जन्म दिया.

लोगों की जीवन पद्धति बदल गई. खानाबदोश सेपियंस अब एक जगह बस गए. हरारी कहते हैं, हमने गेहूं को घरेलू नहीं बनाया, गेहूं ने हमें घरेलू बना दिया. डोमिस्टिक मतलब घर, घर में कौन रह रहा है? हम या गेहूं? जाहिर है, हम.

Published on January 27, 2019 09:36

January 21, 2019

धोनी का नया अवतार धीमा पर महीन पीसता है

ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी अपने पुराने अवतार में दिख रहे हैं. किरदार थोड़ा बदला है. धुनाई के उस्ताद, लेकिन कुटाई जरा करारी नहीं है. अब वह कसाई की तरह चापड़ (बड़ा चाकू) नहीं चलाते, अब वह शल्य चिकित्सक की तरह नजाकत से नश्तर फेरते हैं. बल्ला अब ऐसे चल रहा है जैसे चित्रकार कैनवास पर कूची फेर रहा हो. वही धोनी, जिसके लिए हम उनकी कद्र करते आ रहे हैं.

पहले एक किस्साः एक दफा धोनी नए खिलाड़ियों को क्रिकेट प्रशिक्षक एम.पी. सिंह से बल्लेबाजी के गुर सीखता देख रहे थे कि कैसे बैकलिफ्ट, पैरों का इस्तेमाल और डिफेंस करना है. सत्र के बाद उन्होंने क्रिकेट प्रशिक्षक एम पी सिंह से कहा कि वे दोबारा उन्हें वह सब सिखाएं. सिंह अकचका गए. उन्होंने कहा, ''तुम इंडिया के खिलाड़ी हो, शतक मार चुके हो और ये सब अब सीखना चाहते हो? धोनी ने सहजता से कहा, ''सीखना जरूरी है, कभी भी हो.” जाहिर है, खेल धोनी के स्वभाव में है और क्रिकेट उनके लिए पैदाइशी बात है.

फिल्म धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी का वह दृश्य याद करिए, जब अपनी मोटरसाइकिलों की देख-रेख करते वक्त धोनी वह चीज हासिल कर लेते हैं, जो उनको कामयाब होने से रोक रही थी. धोनी रक्षात्मक खेल के लिए नहीं बने हैं. यही बात फिल्म में भी उनसे कही गई थी, और यही बात शायद धोनी ने इस बार समझ भी ली, पर इस दफा तरीका अलहदा है.

बढ़ती उम्र का तकाजा था कि उन्हें अपनी टाइमिंग पर काम करने की जरूरत थी. धोनी ने अपने बल्लों (वह अमूमन अपनी पारियों में दो वजन के अलग-अलग बल्लों का इस्तेमाल करते हैं) के वजन को कम कर लिया है. इसी से उनकी टाइमिंग बेहतर हो गई है. और शायद इस वजह से धोनी वही शॉटस् लगा पा रहे हैं, जिसके मुरीद हम सभी रहे हैं.

आपको 2004 के अप्रैल में पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापत्तनम के मैच की याद है? नवागंतुक और कंधे तक लंबे बालों वाले विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तानियों को वॉशिंग पाउडर से धोया और 123 गेंदों में 148 रन कूट दिए थे. फिर तो आपको 2005 के अक्तूबर में जयपुर वनडे की भी याद होगी, जब श्रीलंका के खिलाफ धोनी ने 145 गेंदों में नाबाद 183 रन बनाए थे. पाकिस्तान के खिलाफ 2006 की फरवरी में लाहौर में नाबाद 72 रन की पारी हो, या फिर करांची में 56 गेंदों में नाबाद 77 रन.

यहां तक कि 2011 विश्व कप फाइनल में भी आखिरी छक्का उड़ाते धोनी का भावहीन चेहरा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता होगा, जब 91 रन की नाबाद पारी के लिए धोनी ने महज 79 गेंदो का सामना किया था. हमारा वही धोनी वापस आ गया लगता है.

ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी अपने पुराने अवतार में दिख रहे हैं. किरदार थोड़ा बदला है. धुनाई के उस्ताद, लेकिन कुटाई जरा करारी नहीं है. अब वह कसाई की तरह चापड़ (बड़ा चाकू) नहीं चलाते, बल्कि अब शल्य चिकित्सक की तरह नजाकत से नश्तर फेरते हैं. बल्ला अब ऐसे चल रहा है जैसे चित्रकार कैनवास पर कूची फेर रहा हो. वही धोनी, जिसके लिए हम उनकी कद्र करते आ रहे हैं. धोनी वही माही नजर आ रहे हैं, जिसे बरसों पहले हमने देखा था, तब, जब उनके बाल कंधों तक आते थे और थोड़े बरगैंडी कलर में रंगे होते थे. तब धोनी नौजवान थे. पर आज के धोनी के हाथों कुट-पिसकर गेंदबाज जब गेंद को हवा में उड़कर दर्शकों के बीच गिरते देख रहे होते हैं, तब जाकर उन्हें यकीन होता है कि अरे, उम्र के चौथे दशक में चल रहे अधेड़ धोनी के हाथों में हरक्यूलीज वाली ताकत अभी भी बरकरार है. और धोनी उस ताकत का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं. बस आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दूसरे वनडे के आखिरी और तीसरे वनडे के 49वें ओवर में उड़े छक्के और चौके में लगी ताकत को याद भर कर लीजिए.

इस सीरीज में माही ने साबित कर दिया कि बड़े खिलाड़ी को बस एक दफा गियर बदलना होता है.

37 साल की उम्र में महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज में कुल 193 रन बनाए हैं और उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए 'मैन ऑफ द सीरीज' चुना गया. इससे पहले धोनी को चयनकर्ताओं ने वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 टीम से ड्रॉप किया था, लेकिन माही ने कंगारुओं के खिलाफ जोरदार वापसी करते हुए अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है.

इस सीरीज में धोनी दो बार नाबाद रहे और एक बार वह अंपायर के बेहद खराब फैसले का शिकार हुए थे. सिडनी में खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में धोनी ने 51 रन बनाए. उस मैच में धोनी को अंपायर ने एलबीडब्ल्यू करार दे दिया जबकि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी. सिडनी में भारत को 34 रनों से हार मिली, लेकिन धोनी ने एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मैच में नाबाद 55 रन बनाकर भारत को 6 विकेट से जीत दिलाई.

मेलबर्न में खेले गए सीरीज के आखिरी और निर्णायक मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने उस हालात में नाबाद 87 रन बनाए जब टीम इंडिया के टॉप 3 बल्लेबाज पचास तक नहीं बना पाए. महेंद्र सिंह धोनी (नाबाद 87) और केदार जाधव (नाबाद 61) के बीच चौथे विकेट के लिए हुई 121 रनों की साझेदारी के दम पर भारत ने आस्ट्रेलिया को मेलबर्न में सात से विकेट मात दी.

इस ऐतिहासिक जीत के बाद धोनी को 8 साल बाद वनडे इंटरनेशनल सीरीज में 'मैन ऑफ द सीरीज' चुना गया. आखिरी बार धोनी को 'मैन ऑफ द सीरीज' का खिताब इंग्लैंड के खिलाफ साल 2011 में खेली गई 5 मैचों की घरेलू वनडे इंटरनेशनल सीरीज में मिला था. यह धोनी का वनडे इंटरनेशनल सीरीज में 7वां 'मैन ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड है.

मेलबर्न में धोनी ने 114 गेंद खेलते हुए छह चौके की मदद से नाबाद 87 रन की पारी खेली जबकि जाधव ने 57 गेंद में सात चौके से नाबाद 61 रन बनाए. निजी तौर पर वैसे तो विराट कोहली ने भी उम्दा खेल दिखाया है, पर इस बार पहले वनडे में कई आलोचकों ने धोनी के धीमे खेलने पर सवाल उठाए थे. पर धोनी ने फिर भी पचासा ठोंका था. दूसरे वनडे में वह जीत के खेवनहार रहे और तीसरा वनडे तो बल्लेबाजी में उनके ही नाम रहा. केदार जाधव उनकी छाया में खेले और बेहतर ही खेले.

जीत के बाद भी सामान्य बने रहने में धोनी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वह इकलौता भारतीय है अभिनव बिंद्रा. क्रिकेट में शांत बने रहने की जरूरत नहीं होती, उसके बावजूद धोनी ने अपने धैर्य से अपनी शख्सियत को और आभा ही बख्शी है. यह एक परिपक्व और स्थिर मस्तिष्क का संकेत है, जो इस बात को समझता है कि कामयाबी कोई एक बार में बहक जाने वाली चीज नहीं, इसे लगातार बनाए रखना पड़ता है. ऐसे लोग अतिउत्साहित नहीं होते. वे अपनी खुशी को अपने तक रखते हैं, इस तरह औसत लोगों से ज्यादा उपलब्धियां हासिल करते हैं.

उन्होंने हमेशा आलोचकों का मुंह बंद किया है और सीनियर खिलाड़ियों से अपनी बात मनवाई है. उन्होंने छोटे शहरों की एक समूची पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम किया है. धोनी की कहानी शब्दों में बयां करना आसान नहीं. उनकी पारी अब भी जारी है.

हेलीकॉप्टर शॉट लगाने वाले धोनी ने खुद को इस बार रॉकेट की तरह स्थापित किया है. धोनी के दीवाने एक दफा खुश हैं. छक्के लग रहे हैं पर गगनचुंबी नहीं हैं. पर क्या फर्क पड़ता है ज्यादा जोर से मारो तो भी बाउंड्री के बाहर गिरती गेंद कितनी भी दूर जाए रन तो छह ही मिलते हैं. सनसनाते चौकों की बरसात से गेंदों के धागे खुलते देख रहे हैं. कमेंटेटर उनकी तेज नजर को धोनी रिव्यू सिस्टम कहकर हैरतजदा हो रहे हैं, तो कभी धन धनाधन धोनी कहकर मुंह बाए दे रहे हैं. कभी उनको तंज से महेंद्र बाहुबली कहने वाले सहवाग जैसे कमेंटेटर भी खामोश हैं. खामोश तो धोनी भी हैं, पर उनका बल्ला बोल रहा है. पर इस बार बल्ले से जैज़ नहीं शास्त्रीय संगीत के सुर निकल रहे हैं.

***

पहले एक किस्साः एक दफा धोनी नए खिलाड़ियों को क्रिकेट प्रशिक्षक एम.पी. सिंह से बल्लेबाजी के गुर सीखता देख रहे थे कि कैसे बैकलिफ्ट, पैरों का इस्तेमाल और डिफेंस करना है. सत्र के बाद उन्होंने क्रिकेट प्रशिक्षक एम पी सिंह से कहा कि वे दोबारा उन्हें वह सब सिखाएं. सिंह अकचका गए. उन्होंने कहा, ''तुम इंडिया के खिलाड़ी हो, शतक मार चुके हो और ये सब अब सीखना चाहते हो? धोनी ने सहजता से कहा, ''सीखना जरूरी है, कभी भी हो.” जाहिर है, खेल धोनी के स्वभाव में है और क्रिकेट उनके लिए पैदाइशी बात है.

फिल्म धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी का वह दृश्य याद करिए, जब अपनी मोटरसाइकिलों की देख-रेख करते वक्त धोनी वह चीज हासिल कर लेते हैं, जो उनको कामयाब होने से रोक रही थी. धोनी रक्षात्मक खेल के लिए नहीं बने हैं. यही बात फिल्म में भी उनसे कही गई थी, और यही बात शायद धोनी ने इस बार समझ भी ली, पर इस दफा तरीका अलहदा है.

बढ़ती उम्र का तकाजा था कि उन्हें अपनी टाइमिंग पर काम करने की जरूरत थी. धोनी ने अपने बल्लों (वह अमूमन अपनी पारियों में दो वजन के अलग-अलग बल्लों का इस्तेमाल करते हैं) के वजन को कम कर लिया है. इसी से उनकी टाइमिंग बेहतर हो गई है. और शायद इस वजह से धोनी वही शॉटस् लगा पा रहे हैं, जिसके मुरीद हम सभी रहे हैं.

आपको 2004 के अप्रैल में पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापत्तनम के मैच की याद है? नवागंतुक और कंधे तक लंबे बालों वाले विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तानियों को वॉशिंग पाउडर से धोया और 123 गेंदों में 148 रन कूट दिए थे. फिर तो आपको 2005 के अक्तूबर में जयपुर वनडे की भी याद होगी, जब श्रीलंका के खिलाफ धोनी ने 145 गेंदों में नाबाद 183 रन बनाए थे. पाकिस्तान के खिलाफ 2006 की फरवरी में लाहौर में नाबाद 72 रन की पारी हो, या फिर करांची में 56 गेंदों में नाबाद 77 रन.

यहां तक कि 2011 विश्व कप फाइनल में भी आखिरी छक्का उड़ाते धोनी का भावहीन चेहरा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता होगा, जब 91 रन की नाबाद पारी के लिए धोनी ने महज 79 गेंदो का सामना किया था. हमारा वही धोनी वापस आ गया लगता है.

ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी अपने पुराने अवतार में दिख रहे हैं. किरदार थोड़ा बदला है. धुनाई के उस्ताद, लेकिन कुटाई जरा करारी नहीं है. अब वह कसाई की तरह चापड़ (बड़ा चाकू) नहीं चलाते, बल्कि अब शल्य चिकित्सक की तरह नजाकत से नश्तर फेरते हैं. बल्ला अब ऐसे चल रहा है जैसे चित्रकार कैनवास पर कूची फेर रहा हो. वही धोनी, जिसके लिए हम उनकी कद्र करते आ रहे हैं. धोनी वही माही नजर आ रहे हैं, जिसे बरसों पहले हमने देखा था, तब, जब उनके बाल कंधों तक आते थे और थोड़े बरगैंडी कलर में रंगे होते थे. तब धोनी नौजवान थे. पर आज के धोनी के हाथों कुट-पिसकर गेंदबाज जब गेंद को हवा में उड़कर दर्शकों के बीच गिरते देख रहे होते हैं, तब जाकर उन्हें यकीन होता है कि अरे, उम्र के चौथे दशक में चल रहे अधेड़ धोनी के हाथों में हरक्यूलीज वाली ताकत अभी भी बरकरार है. और धोनी उस ताकत का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं. बस आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दूसरे वनडे के आखिरी और तीसरे वनडे के 49वें ओवर में उड़े छक्के और चौके में लगी ताकत को याद भर कर लीजिए.

इस सीरीज में माही ने साबित कर दिया कि बड़े खिलाड़ी को बस एक दफा गियर बदलना होता है.

37 साल की उम्र में महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज में कुल 193 रन बनाए हैं और उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए 'मैन ऑफ द सीरीज' चुना गया. इससे पहले धोनी को चयनकर्ताओं ने वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 टीम से ड्रॉप किया था, लेकिन माही ने कंगारुओं के खिलाफ जोरदार वापसी करते हुए अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है.

इस सीरीज में धोनी दो बार नाबाद रहे और एक बार वह अंपायर के बेहद खराब फैसले का शिकार हुए थे. सिडनी में खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में धोनी ने 51 रन बनाए. उस मैच में धोनी को अंपायर ने एलबीडब्ल्यू करार दे दिया जबकि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी. सिडनी में भारत को 34 रनों से हार मिली, लेकिन धोनी ने एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मैच में नाबाद 55 रन बनाकर भारत को 6 विकेट से जीत दिलाई.

मेलबर्न में खेले गए सीरीज के आखिरी और निर्णायक मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने उस हालात में नाबाद 87 रन बनाए जब टीम इंडिया के टॉप 3 बल्लेबाज पचास तक नहीं बना पाए. महेंद्र सिंह धोनी (नाबाद 87) और केदार जाधव (नाबाद 61) के बीच चौथे विकेट के लिए हुई 121 रनों की साझेदारी के दम पर भारत ने आस्ट्रेलिया को मेलबर्न में सात से विकेट मात दी.

इस ऐतिहासिक जीत के बाद धोनी को 8 साल बाद वनडे इंटरनेशनल सीरीज में 'मैन ऑफ द सीरीज' चुना गया. आखिरी बार धोनी को 'मैन ऑफ द सीरीज' का खिताब इंग्लैंड के खिलाफ साल 2011 में खेली गई 5 मैचों की घरेलू वनडे इंटरनेशनल सीरीज में मिला था. यह धोनी का वनडे इंटरनेशनल सीरीज में 7वां 'मैन ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड है.

मेलबर्न में धोनी ने 114 गेंद खेलते हुए छह चौके की मदद से नाबाद 87 रन की पारी खेली जबकि जाधव ने 57 गेंद में सात चौके से नाबाद 61 रन बनाए. निजी तौर पर वैसे तो विराट कोहली ने भी उम्दा खेल दिखाया है, पर इस बार पहले वनडे में कई आलोचकों ने धोनी के धीमे खेलने पर सवाल उठाए थे. पर धोनी ने फिर भी पचासा ठोंका था. दूसरे वनडे में वह जीत के खेवनहार रहे और तीसरा वनडे तो बल्लेबाजी में उनके ही नाम रहा. केदार जाधव उनकी छाया में खेले और बेहतर ही खेले.

जीत के बाद भी सामान्य बने रहने में धोनी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वह इकलौता भारतीय है अभिनव बिंद्रा. क्रिकेट में शांत बने रहने की जरूरत नहीं होती, उसके बावजूद धोनी ने अपने धैर्य से अपनी शख्सियत को और आभा ही बख्शी है. यह एक परिपक्व और स्थिर मस्तिष्क का संकेत है, जो इस बात को समझता है कि कामयाबी कोई एक बार में बहक जाने वाली चीज नहीं, इसे लगातार बनाए रखना पड़ता है. ऐसे लोग अतिउत्साहित नहीं होते. वे अपनी खुशी को अपने तक रखते हैं, इस तरह औसत लोगों से ज्यादा उपलब्धियां हासिल करते हैं.

उन्होंने हमेशा आलोचकों का मुंह बंद किया है और सीनियर खिलाड़ियों से अपनी बात मनवाई है. उन्होंने छोटे शहरों की एक समूची पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम किया है. धोनी की कहानी शब्दों में बयां करना आसान नहीं. उनकी पारी अब भी जारी है.

हेलीकॉप्टर शॉट लगाने वाले धोनी ने खुद को इस बार रॉकेट की तरह स्थापित किया है. धोनी के दीवाने एक दफा खुश हैं. छक्के लग रहे हैं पर गगनचुंबी नहीं हैं. पर क्या फर्क पड़ता है ज्यादा जोर से मारो तो भी बाउंड्री के बाहर गिरती गेंद कितनी भी दूर जाए रन तो छह ही मिलते हैं. सनसनाते चौकों की बरसात से गेंदों के धागे खुलते देख रहे हैं. कमेंटेटर उनकी तेज नजर को धोनी रिव्यू सिस्टम कहकर हैरतजदा हो रहे हैं, तो कभी धन धनाधन धोनी कहकर मुंह बाए दे रहे हैं. कभी उनको तंज से महेंद्र बाहुबली कहने वाले सहवाग जैसे कमेंटेटर भी खामोश हैं. खामोश तो धोनी भी हैं, पर उनका बल्ला बोल रहा है. पर इस बार बल्ले से जैज़ नहीं शास्त्रीय संगीत के सुर निकल रहे हैं.

***

Published on January 21, 2019 00:19

January 14, 2019

उत्तर प्रदेश में अकेले लड़कर कांग्रेस वोटकटवा बनना चाहती है?

सपा और बसपा के गठबंधन में शामिल न होने के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के लिए अपनी अलग रणनीति बनानी शुरू कर दी है. तो इससे फैसले के पीछे दो रणनीतियां नजर आती हैं. पहली कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने पैरों पर खड़ी होना चाह रही है. दूसरा, वह भाजपा के उस जनाधार में सेंध लगाना चाह रही है जो मूलतः ब्राह्मण वोट है और जिसके खिसकने से सपा-बसपा गठजोड़ की जीत सुनिश्चित हो जाएगी. यानी एक तरह से यूपी में भाजपा-विरोधी दल मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और हिंदू वोटों का जातिगत तौर पर बिखराव चाह रहे हैं. ऐसा इसलिए भी कि सपा के साथ 2017 में चुनावी गठजोड़ का दांव उलटा पड़ चुका है.

समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के गठबंधन में शामिल न होने के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के लिए अपनी अलग रणनीति बनानी शुरू कर दी है. जब गुलाम नबी आजाद ने यह कहा कि पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी शक्ति से अपनी विचारधारा का पालन करते हुए यह चुनाव लोकसभा लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेगी. तो इससे दो रणनीतियां नजर आती हैं. पहली कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने पैरों पर खड़ी होना चाह रही है. दूसरा, वह भाजपा के उस जनाधार में सेंध लगाना चाह रही है जो मूलतः ब्राह्मण वोट है और जिसके खिसकने से सपा-बसपा गठजोड़ की जीत सुनिश्चित हो जाएगी. यानी एक तरह से यूपी में भाजपा-विरोधी दल मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और हिंदू वोटों का जातिगत तौर पर बिखराव चाह रहे हैं. ऐसा इसलिए भी कि सपा के साथ 2017 में चुनावी गठजोड़ बैकफायर कर चुका है.

फिलहाल, कांग्रेस कह रही है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर वह अकेली चुनाव लड़ेगी. और चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे.

फिलहाल, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबांकी, धौराहा, प्रतापगढ़, कानपुर, उन्नाव, कुशीनगर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, फर्रूखाबाद, सहारनपुर, जौनपुर मथुरा फैजाबाद और फतेहपुर सीकरी पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी.

अगर यह मानकर चला जाए कि कांग्रेस यूपी में विपक्षी गठबंधन में शामिल न किए जाने से खीजकर 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो भी उसके बयान में थोड़ा आत्मविश्वास दिख रहा है. यह आत्मविश्वास तीन राज्यों में उसकी सत्ता में वापसी से आया है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो 15 साल के बाद जीत हासिल हुई है. जाहिर है, इससे उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ा है. इस सूबे में कांग्रेस सत्ता से 29 साल से दूर है. 2014 के लोकसभा में भी कांग्रेस की दुर्गति हुई थी और सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही अपनी सीटें जीत पाए थे. नारायण दत्त तिवारी सूबे के आखरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे. दिसंबर, 1989 तक वह मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद से सूबे में कांग्रेस का पराभव शुरू हो गया.

उत्तर प्रदेश में जिस भाजपा विरोधी गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे, उसमें हालिया चुनावी जीत के बाद से कांग्रेस ने अपने लिए तकरीबन बराबरी की सीटों की मांग की थी. जाहिर है, सपा और बसपा के तालमेल में, जिसमें रालोद को भी जगह देनी थी, कांग्रेस के लिए पैर फैलाने की गुंजाइश नहीं थी. लेकिन यहीं पर आकर फच्चर फंस गया. असल में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जो सियासी स्पेस खाली किया था सपा और बसपा उसी पर काबिज हुई हैं. कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम, दलित और ब्राह्मणों का था और सपा और बसपा ने इसके बड़े हिस्से को तोड़कर आपस में बांट लिया है. खासकर, कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर छीजा है. उत्तर प्रदेश में कुल आबादी का 18.5 फीसदी हिस्सा मुस्लिमों का है, दलित करीबन 20.5 फीसदी हैं और ब्राह्मण 9.2 फीसदी. मुसलमान वोटर सपा की तरफ मुड़ गए, बसपा के हिस्से दलित आए और ब्राह्मणों ने भाजपा को चुन लिया.

सपा-बसपा ने फिलहाल गैर-कांग्रेस, गैर-भाजपा गठजोड़ पर जोर दिया है, लेकिन अगर उन्हें जीत हासिल हुई तो चुनाव के बाद तालमेल और गठबंधन की संभावनाएं बनी रहेंगी. बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव पूर्व गठबंधनों में क्षेत्रीय दलों को साथ लेने पर जोर देती हैं और ऐसा उन्होंने कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में किया है.

तो क्या उत्तर प्रदेश में स्थिति 2009 के लोकसभा चुनाव में बिहार जैसी ही हो रही है? जब लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल और रामविलास पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी ने कांग्रेस को महज तीन सीटें दी थीं. कांग्रेस ने तब बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था और इसका फायदा एनडीए को मिला था.

हालांकि, कांग्रेस यूपी में सभी 80 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुकी है. पर, कांग्रेस, सपा, बसपा और अजीत सिंह की रालोद के मिलने से सूबे में मुस्लिम, जाट, जाटव और यादव वोट एक साथ हो जाते. भाजपा पहले ही यूपी में आशंकाओं से घिरी है और उस गठबंधन से 2019 के लिए मुकाबला और अधिक कड़ा हो जाता. इस गठबंधन का अंकगणित 50 फीसदी वोटों का होता और भाजपा को 42.3 फीसदी वोट ही हैं. ऐसा लग रहा है कि मौजूदा गठजोड़ से उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के वोट जाति के आधार पर बंटेंगे और मुस्लिम वोट पहले से अधिक ध्रुवीकृत होकर पड़ेगा. कांग्रेस ने सभी सीटों पर लड़ने का फैसला तो किया है लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह दो ध्रुवीय नहीं है. यहां बहुदलीय बहुकोणीय मुकाबले होंगे, और नतीजे भी उसी तरह से आऩे वाले हैं.

इतना ही नहीं, कांग्रेस की बड़ी चुनौती शायद प्रदेश में 80 ऐसे नाम चुनने की भी होगी, जो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते होंगे. सूबे के ज्यादातर इलाकों में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर या उनकी कमिटी भी नहीं है. जमीनी स्तर पर कांग्रेस अपने कार्यकर्ता खो चुकी है. सपा-बसपा कांग्रेस को साथ नहीं लाईं क्योंकि मुलायम सिंह यादव खुलेआम कह चुके हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को साथ लेने से सपा को बड़े पैमाने पर अपना जनाधार खोना पड़ा था. एक पेच शायद यह भी है कि तीन राज्यों में जीत से उत्साहित कांग्रेस अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी को ही आगे करेगी और अखिलेश यादव या मायावती ऐसा क्यों चाहेगी?

अगर कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति में ताकतवर वापसी करनी है तो अकेले चुनाव लड़ना दीर्घकालिक रणनीति के तहत फायदेमंद ही होगा. 2009 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की भी महज 10 सीटों ही थीं. ऐसे में अमित शाह के आक्रामक और बारीक चुनाव अभियान से कांग्रेस को सबक लेना चाहिए. 2014 और 2017 में उनकी रणनीति ने भाजपा का प्रदर्शन सुधरा ही नहीं, परिणाम भी प्रचंड आए.

ऊपर-ऊपर जरूर ऐसा लग रहा है कि सपा-बसपा कांग्रेस को साथ नहीं लाए और कांग्रेस इससे थोड़ी बिफरी हुई है. पर सियासी गलियारों के सूत्र बता रहे हैं कि विपक्ष ने जानबूझकर कांग्रेस को साथ नहीं लिया है और कांग्रेस कई जगहों पर अपने वोटकटवा उम्मीदवार खड़ी करेगी. सपा-बसपा गठजोड़ के लिए यह फायदेमंद होगा.

बहरहाल, अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस की मजबूरी हो या सोचा-समझा फैसला, यह तय है कि चुनाव सिर्फ अंकगणित नहीं होते. 10 लोकसभा सीटों वाली भाजपा अगर 71 तक और 15 साल बाद प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौट सकती है तो कांग्रेस के लिए भी दीर्घकालिक नीतियों के नतीजे ठीक हो सकते हैं.

***

समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के गठबंधन में शामिल न होने के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के लिए अपनी अलग रणनीति बनानी शुरू कर दी है. जब गुलाम नबी आजाद ने यह कहा कि पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी शक्ति से अपनी विचारधारा का पालन करते हुए यह चुनाव लोकसभा लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेगी. तो इससे दो रणनीतियां नजर आती हैं. पहली कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने पैरों पर खड़ी होना चाह रही है. दूसरा, वह भाजपा के उस जनाधार में सेंध लगाना चाह रही है जो मूलतः ब्राह्मण वोट है और जिसके खिसकने से सपा-बसपा गठजोड़ की जीत सुनिश्चित हो जाएगी. यानी एक तरह से यूपी में भाजपा-विरोधी दल मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और हिंदू वोटों का जातिगत तौर पर बिखराव चाह रहे हैं. ऐसा इसलिए भी कि सपा के साथ 2017 में चुनावी गठजोड़ बैकफायर कर चुका है.

फिलहाल, कांग्रेस कह रही है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर वह अकेली चुनाव लड़ेगी. और चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे.

फिलहाल, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबांकी, धौराहा, प्रतापगढ़, कानपुर, उन्नाव, कुशीनगर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, फर्रूखाबाद, सहारनपुर, जौनपुर मथुरा फैजाबाद और फतेहपुर सीकरी पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी.

अगर यह मानकर चला जाए कि कांग्रेस यूपी में विपक्षी गठबंधन में शामिल न किए जाने से खीजकर 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो भी उसके बयान में थोड़ा आत्मविश्वास दिख रहा है. यह आत्मविश्वास तीन राज्यों में उसकी सत्ता में वापसी से आया है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो 15 साल के बाद जीत हासिल हुई है. जाहिर है, इससे उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ा है. इस सूबे में कांग्रेस सत्ता से 29 साल से दूर है. 2014 के लोकसभा में भी कांग्रेस की दुर्गति हुई थी और सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही अपनी सीटें जीत पाए थे. नारायण दत्त तिवारी सूबे के आखरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे. दिसंबर, 1989 तक वह मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद से सूबे में कांग्रेस का पराभव शुरू हो गया.

उत्तर प्रदेश में जिस भाजपा विरोधी गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे, उसमें हालिया चुनावी जीत के बाद से कांग्रेस ने अपने लिए तकरीबन बराबरी की सीटों की मांग की थी. जाहिर है, सपा और बसपा के तालमेल में, जिसमें रालोद को भी जगह देनी थी, कांग्रेस के लिए पैर फैलाने की गुंजाइश नहीं थी. लेकिन यहीं पर आकर फच्चर फंस गया. असल में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जो सियासी स्पेस खाली किया था सपा और बसपा उसी पर काबिज हुई हैं. कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम, दलित और ब्राह्मणों का था और सपा और बसपा ने इसके बड़े हिस्से को तोड़कर आपस में बांट लिया है. खासकर, कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर छीजा है. उत्तर प्रदेश में कुल आबादी का 18.5 फीसदी हिस्सा मुस्लिमों का है, दलित करीबन 20.5 फीसदी हैं और ब्राह्मण 9.2 फीसदी. मुसलमान वोटर सपा की तरफ मुड़ गए, बसपा के हिस्से दलित आए और ब्राह्मणों ने भाजपा को चुन लिया.

सपा-बसपा ने फिलहाल गैर-कांग्रेस, गैर-भाजपा गठजोड़ पर जोर दिया है, लेकिन अगर उन्हें जीत हासिल हुई तो चुनाव के बाद तालमेल और गठबंधन की संभावनाएं बनी रहेंगी. बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव पूर्व गठबंधनों में क्षेत्रीय दलों को साथ लेने पर जोर देती हैं और ऐसा उन्होंने कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में किया है.

तो क्या उत्तर प्रदेश में स्थिति 2009 के लोकसभा चुनाव में बिहार जैसी ही हो रही है? जब लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल और रामविलास पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी ने कांग्रेस को महज तीन सीटें दी थीं. कांग्रेस ने तब बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था और इसका फायदा एनडीए को मिला था.

हालांकि, कांग्रेस यूपी में सभी 80 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुकी है. पर, कांग्रेस, सपा, बसपा और अजीत सिंह की रालोद के मिलने से सूबे में मुस्लिम, जाट, जाटव और यादव वोट एक साथ हो जाते. भाजपा पहले ही यूपी में आशंकाओं से घिरी है और उस गठबंधन से 2019 के लिए मुकाबला और अधिक कड़ा हो जाता. इस गठबंधन का अंकगणित 50 फीसदी वोटों का होता और भाजपा को 42.3 फीसदी वोट ही हैं. ऐसा लग रहा है कि मौजूदा गठजोड़ से उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के वोट जाति के आधार पर बंटेंगे और मुस्लिम वोट पहले से अधिक ध्रुवीकृत होकर पड़ेगा. कांग्रेस ने सभी सीटों पर लड़ने का फैसला तो किया है लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह दो ध्रुवीय नहीं है. यहां बहुदलीय बहुकोणीय मुकाबले होंगे, और नतीजे भी उसी तरह से आऩे वाले हैं.

इतना ही नहीं, कांग्रेस की बड़ी चुनौती शायद प्रदेश में 80 ऐसे नाम चुनने की भी होगी, जो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते होंगे. सूबे के ज्यादातर इलाकों में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर या उनकी कमिटी भी नहीं है. जमीनी स्तर पर कांग्रेस अपने कार्यकर्ता खो चुकी है. सपा-बसपा कांग्रेस को साथ नहीं लाईं क्योंकि मुलायम सिंह यादव खुलेआम कह चुके हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को साथ लेने से सपा को बड़े पैमाने पर अपना जनाधार खोना पड़ा था. एक पेच शायद यह भी है कि तीन राज्यों में जीत से उत्साहित कांग्रेस अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी को ही आगे करेगी और अखिलेश यादव या मायावती ऐसा क्यों चाहेगी?

अगर कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति में ताकतवर वापसी करनी है तो अकेले चुनाव लड़ना दीर्घकालिक रणनीति के तहत फायदेमंद ही होगा. 2009 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की भी महज 10 सीटों ही थीं. ऐसे में अमित शाह के आक्रामक और बारीक चुनाव अभियान से कांग्रेस को सबक लेना चाहिए. 2014 और 2017 में उनकी रणनीति ने भाजपा का प्रदर्शन सुधरा ही नहीं, परिणाम भी प्रचंड आए.

ऊपर-ऊपर जरूर ऐसा लग रहा है कि सपा-बसपा कांग्रेस को साथ नहीं लाए और कांग्रेस इससे थोड़ी बिफरी हुई है. पर सियासी गलियारों के सूत्र बता रहे हैं कि विपक्ष ने जानबूझकर कांग्रेस को साथ नहीं लिया है और कांग्रेस कई जगहों पर अपने वोटकटवा उम्मीदवार खड़ी करेगी. सपा-बसपा गठजोड़ के लिए यह फायदेमंद होगा.

बहरहाल, अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस की मजबूरी हो या सोचा-समझा फैसला, यह तय है कि चुनाव सिर्फ अंकगणित नहीं होते. 10 लोकसभा सीटों वाली भाजपा अगर 71 तक और 15 साल बाद प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौट सकती है तो कांग्रेस के लिए भी दीर्घकालिक नीतियों के नतीजे ठीक हो सकते हैं.

***

Published on January 14, 2019 03:26

January 9, 2019

रिकॉर्ड के पायदानों पर चढ़ते ऋषभ पंत को तय करना है लंबा रास्ता

ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर बढ़िया प्रदर्शन से ऋषभ पंत ने अपनी टेस्ट रैंकिंग में गजब का सुधार किया है. वह महेंद्र सिंह धोनी से भी आगे निकल गए. साझेदारियो के रिकॉर्ड भी बनाए, पर उनकी बल्लेबाजी में अब भी जल्दबाजी दिखती है. गलत शॉट चयन भी एक बड़ी बाधा.

अब कोई उनकी तुलना ऑस्ट्रेलियाई खब्बू विकेट-कीपर एडम गिलक्रिस्ट से करने लगा है तो कोई उन्हें भविष्य का महेंद्र सिंह धोनी बता रहा है. अब पंत की बल्लेबाजी की चमक के चौंध के आगे अपेक्षाकृत ढीली विकेट कीपिंग की बात दब गई है. उनकी तुलना एडम गिलक्रिस्ट से इसलिए भी की जा रही है क्योंकि दोनों के बल्लेबाजी का मिजाज भी तकरीबन एक जैसा है, दोनों आक्रामक और जोरदार शॉट खेलते हैं और दोनों ही खब्बू भी हैं.

फिलहाल, पंत ने आइसीसी टेस्ट रैकिंग में 673 अंक हासिल करके भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाजों में सबसे अधिक रैंकिंग अंक हासिल करने का रेकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उनसे पहले खुद धोनी ही इस कुरसी पर काबिज थे जिन्हें 662 अंक मिले थे.

ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में घुसकर पराजित करने का इतिहास रचने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन का फायदा आइसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी मिला है. और पंत आइसीसी टेस्ट रैंकिंग में अब 17वें पायदान पर पहुंच चुके हैं. दौरे की शुरुआत से पहले पंत टेस्ट रैंकिंग में 59वें पायदान पर थे. मैच दर मैच उनकी रैंकिंग में फायदा हुआ और उन्होंने 17वें पायदान पर पहुंचकर फारुख इंजीनियर की बराबरी कर ली. पंत से पहले इंजीनियर ने जनवरी, 1973 में 17वीं रैंकिंग हासिल की थी.

हालांकि धोनी शानदार फीनिशर थे पर उनका असली जलवा एकदिवसीय मैचों में दिखता था. धोनी कभी भी टेस्ट रैकिंग में 17वें पायदान तक नहीं पहुंच पाए थे. करियर के शिखर दिनों में धोनी को सर्वोच्च 19वीं रैकिंग ही हासिल हो पाई थी. वैसे ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पंत ने महज 5 टेस्ट मैच ही खेले थे. लेकिन पाताल लोक में 4 मैच खेलने के बाद ऐसा लगता है पंत लंबे समय तक जलवाफरोश रहेंगे. ऑस्ट्रेलिया दौरे में पंत ने कुल 350 रन बनाए, एक पारी में 159 बनाकर नाबाद रहे और 20 कैच भी लपके. ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक जड़ने वाले पंत पहले भारतीय विकेट-कीपर हैं. इससे पहले फारुख इंजीनियर ने 1967 में एडिलेट में अपने सर्वोच्च 89 रन ठोंके थे. इससे पहले 2018 में पंत ने एक और ऐसा ही कारनामा किया था. वह पिछले साल इंगलैंड की धरती पर शतक उड़ाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर भी बने थे.

वैसे किसी भारतीय विकेट-कीपर से सर्वोच्च स्कोर से पंत अभी भी थोड़े पीछे हैं और इस कुरसी पर अभी भी धोनी काबिज हैं. विकेट-कीपर के तौर पर सबसे लंबी पारी धोनी की ही है. उनका सर्वोच्च स्कोर 224 था जबकि दूसरे पायदान पर बुद्धि कुंदरन हैं जिन्होंने 192 का स्कोर खड़ा किया था. ऑस्ट्रेलिया की धरती पर किसी भी मेहमान विकेट-कीपर का भी सर्वोच्च स्कोर एबी डिविलियर्स का है जिन्होंने 2012-13 में वाका में 169 रन बनाए थे. जाहिर है, पंत अब दूसरे नंबर पर हैं.

वैसे ऑस्ट्रेलिया में सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने मेहमानों में भी पंत दूसरे नंबर पर आ गए हैं. इससे पहले के.एस. रंजीतसिंहजी ने एससीजी के मैदान पर 1897 में 175 रन बना डाले थे. पंत और रवींद्र जाडेजा ने सातवें विकेट के लिए 204 रन की साझेदारी की जो ऑस्ट्रेलिया में किसी भी विकेट के लिए बनी साझेदारी में सबसे लंबी है. इससे पहले 1983-84 में एमसीजी में ग्रेग मैथ्यू और ग्राहम यालोप ने पाकिस्तान के खिलाफ 185 रन का साझेदारी की थी. भारत के लिहाज से विदेशी धरती पर यह सातवे विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है.

वैसे पंत 21 साल की उम्र में दो टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले, वो भी दोनों के दोनों एशिया से बाहर, पहले विकेटकीपर है. इन उपलब्धियों के बरअक्स, पंत के शॉट चयन में अभी भी थोड़ी जल्दबाजी का भाव दिखता है. टेस्ट मैच में, हालांकि स्कोर बोर्ड अब उन्हें ज्यादा स्थिर बता रहा है, लेकिन अब भी उत्तरदायित्व से भरी पारियां उनका इंतजार कर रही हैं.

आक्रामकता उनकी बल्लेबाजी का मिजाज है. पर हर विकेट पर यह कामयाब ही होगा, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा. वैसे भी जल्दबाजी और आक्रामकता में फर्क होता है, ठीक वही जो गैर-जिम्मेदारी और मंजिलें तय करने के दृढ़ संकल्प में होता है.

***

अब कोई उनकी तुलना ऑस्ट्रेलियाई खब्बू विकेट-कीपर एडम गिलक्रिस्ट से करने लगा है तो कोई उन्हें भविष्य का महेंद्र सिंह धोनी बता रहा है. अब पंत की बल्लेबाजी की चमक के चौंध के आगे अपेक्षाकृत ढीली विकेट कीपिंग की बात दब गई है. उनकी तुलना एडम गिलक्रिस्ट से इसलिए भी की जा रही है क्योंकि दोनों के बल्लेबाजी का मिजाज भी तकरीबन एक जैसा है, दोनों आक्रामक और जोरदार शॉट खेलते हैं और दोनों ही खब्बू भी हैं.

फिलहाल, पंत ने आइसीसी टेस्ट रैकिंग में 673 अंक हासिल करके भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाजों में सबसे अधिक रैंकिंग अंक हासिल करने का रेकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उनसे पहले खुद धोनी ही इस कुरसी पर काबिज थे जिन्हें 662 अंक मिले थे.

ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में घुसकर पराजित करने का इतिहास रचने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन का फायदा आइसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी मिला है. और पंत आइसीसी टेस्ट रैंकिंग में अब 17वें पायदान पर पहुंच चुके हैं. दौरे की शुरुआत से पहले पंत टेस्ट रैंकिंग में 59वें पायदान पर थे. मैच दर मैच उनकी रैंकिंग में फायदा हुआ और उन्होंने 17वें पायदान पर पहुंचकर फारुख इंजीनियर की बराबरी कर ली. पंत से पहले इंजीनियर ने जनवरी, 1973 में 17वीं रैंकिंग हासिल की थी.

हालांकि धोनी शानदार फीनिशर थे पर उनका असली जलवा एकदिवसीय मैचों में दिखता था. धोनी कभी भी टेस्ट रैकिंग में 17वें पायदान तक नहीं पहुंच पाए थे. करियर के शिखर दिनों में धोनी को सर्वोच्च 19वीं रैकिंग ही हासिल हो पाई थी. वैसे ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पंत ने महज 5 टेस्ट मैच ही खेले थे. लेकिन पाताल लोक में 4 मैच खेलने के बाद ऐसा लगता है पंत लंबे समय तक जलवाफरोश रहेंगे. ऑस्ट्रेलिया दौरे में पंत ने कुल 350 रन बनाए, एक पारी में 159 बनाकर नाबाद रहे और 20 कैच भी लपके. ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक जड़ने वाले पंत पहले भारतीय विकेट-कीपर हैं. इससे पहले फारुख इंजीनियर ने 1967 में एडिलेट में अपने सर्वोच्च 89 रन ठोंके थे. इससे पहले 2018 में पंत ने एक और ऐसा ही कारनामा किया था. वह पिछले साल इंगलैंड की धरती पर शतक उड़ाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर भी बने थे.

वैसे किसी भारतीय विकेट-कीपर से सर्वोच्च स्कोर से पंत अभी भी थोड़े पीछे हैं और इस कुरसी पर अभी भी धोनी काबिज हैं. विकेट-कीपर के तौर पर सबसे लंबी पारी धोनी की ही है. उनका सर्वोच्च स्कोर 224 था जबकि दूसरे पायदान पर बुद्धि कुंदरन हैं जिन्होंने 192 का स्कोर खड़ा किया था. ऑस्ट्रेलिया की धरती पर किसी भी मेहमान विकेट-कीपर का भी सर्वोच्च स्कोर एबी डिविलियर्स का है जिन्होंने 2012-13 में वाका में 169 रन बनाए थे. जाहिर है, पंत अब दूसरे नंबर पर हैं.

वैसे ऑस्ट्रेलिया में सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने मेहमानों में भी पंत दूसरे नंबर पर आ गए हैं. इससे पहले के.एस. रंजीतसिंहजी ने एससीजी के मैदान पर 1897 में 175 रन बना डाले थे. पंत और रवींद्र जाडेजा ने सातवें विकेट के लिए 204 रन की साझेदारी की जो ऑस्ट्रेलिया में किसी भी विकेट के लिए बनी साझेदारी में सबसे लंबी है. इससे पहले 1983-84 में एमसीजी में ग्रेग मैथ्यू और ग्राहम यालोप ने पाकिस्तान के खिलाफ 185 रन का साझेदारी की थी. भारत के लिहाज से विदेशी धरती पर यह सातवे विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है.

वैसे पंत 21 साल की उम्र में दो टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले, वो भी दोनों के दोनों एशिया से बाहर, पहले विकेटकीपर है. इन उपलब्धियों के बरअक्स, पंत के शॉट चयन में अभी भी थोड़ी जल्दबाजी का भाव दिखता है. टेस्ट मैच में, हालांकि स्कोर बोर्ड अब उन्हें ज्यादा स्थिर बता रहा है, लेकिन अब भी उत्तरदायित्व से भरी पारियां उनका इंतजार कर रही हैं.

आक्रामकता उनकी बल्लेबाजी का मिजाज है. पर हर विकेट पर यह कामयाब ही होगा, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा. वैसे भी जल्दबाजी और आक्रामकता में फर्क होता है, ठीक वही जो गैर-जिम्मेदारी और मंजिलें तय करने के दृढ़ संकल्प में होता है.

***

Published on January 09, 2019 06:18

January 8, 2019

सवर्ण आरक्षण: सवर्णों का साधने का चुनावी जुमला या राजनीतिक ब्रह्मास्त्र?

केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का फैसला क्या किया, समझिए सियासी तूफान आ गया. देश में आरक्षण की राजनीति कोई नई नहीं है. बिहार विधानसभा चुनाव के समय मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान ने बिहार में मतदाताओं का उर्ध्वाधर विभाजन कर दिया. बिहार में भाजपा की पराजय के पीछे कई कारणों में एक कारण यह भी रहा. आरक्षण के मसले को तकरीबन हर चुनाव से पहले आंच दे दी जाती है और इस बार भी शायद यही एक वजह भी है. राम मंदिर पर घिरी सरकार को कुछ तो सनसनीखेज करना था. तीन राज्यों के चुनावों में मिली हार का जख्म रिस ही रहा था. रिस इसलिए रहा था क्योंकि भाजपा को लगातार जीत की आदत लग गई थी.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लगा कि दलित उत्पीड़न कानून की जोरदार तरफदारी करने से उसका परंपरागत सवर्ण वोट बैंक खिसक गया. मध्य प्रदेश में तो सवर्णों के संगठन सामान्य, पिछड़ावर्ग अल्पसंख्यक कल्याण समाज (सपाक्स) ने शिवराज सिंह चौहान के ये कहने के बाद कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, जोरदार आंदोलन चलाया. हालांकि सियासी तौर पर सपाक्स कोई नई जमीन नहीं फोड़ सकी, पर चेतावनी तो इसने दे ही दी थी. ऐसे में मोदी सरकार का ये फैसला चुनाव में सवर्णों की नाराजगी कम करने की जाहिराना कोशिश है.

वैसे, आरक्षण का पैंतरा सिर्फ भाजपा ने ही नहीं अपनाया है. चुनाव से पहली यही तीर यूपीए सरकार ने भी चलाया था जब उसने अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था. लेकिन वह फैसला अदालत में धराशायी हो गया. अदालत में टिक न पाने की प्रमुख वजह ठोस आंकड़ों और ताजा सर्वे का मौजूद नहीं था. असल में, पिछड़ेपन की पैमाइश करने के लिए जातिगत सर्वेक्षण जरूरी है जो 1932 के बाद नहीं हुआ. अभी देश में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को मिलाकर 49.5 फीसदी आरक्षण है.

अड़चन कहां है?

सुप्रीम कोर्ट 1992 के इंदिरा साहनी के अपने फैसले में साफ कर चुका है कि कुल आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता. ऐसा करना संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार के खिलाफ जाता है. इसके बावजूद कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु में आरक्षण इस सीमा से ज्यादा है जिसका मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है. सच्चाई है कि सवर्णों में भी गरीबी है और उन्हें भी सरकारी मदद की जरूरत है. लेकिन एक दफा फिर से, आबादी के जातिगत ब्योरे उपलब्ध नहीं होने से मामला अटक सकता है.

दूसरी तरफ, संविधान भी आरक्षण को महज सामाजिक आधार पर दिए जाने की पैरवी करता है और संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात का उल्लेख नहीं है. ऐसे में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन करना जरूरी होगा. इस प्रस्ताव पर दलों के रुख से भाजपा चुनाव मैदान में अपनी रणनीति को धार देगी. वह इसी आधार पर हमलावर होना चाहेगी.

बाकी जातियों का क्या?

लेकिन सवाल यह भी है कि क्या बाकी जातियों को आर्थिक आधार पर यह छूट मिलेगी? (ग्रामीण आबादी के सवर्णों के लिए आरक्षण का पात्रता 5 एकड़ जमीन होना और शहरी इलाकों में 1000 वर्गफुट का घर होना माना गया है) यह आधार ओबीसी के क्रीमीलेयर को फिर से पारिभाषित करने की जरूरत खडी़ करेगा.

कैबिनेट का फैसला ऐसे वक्त आया है जब कोई दल सीधे-सीधे इसकी मुखालफत करने की स्थिति में नहीं है. पर यह भी तय है कि विपक्ष इसे सिरे भी नहीं चढ़ने देगा. सिरे न चढ़ने देने में ही शायद भाजपा अपना फायदा देखेगी जब वह प्रस्ताव को लटकाने वाले विपक्षी दलों को सवर्ण विरोधी कह कर बदनाम करे. सवर्ण विरोधी होने का तमगा भी भाजपा की विरोधी पार्टियां नहीं लेना चाहेंगे. इसलिए वे प्रस्ताव में कोई बड़ी खोट निकालने का प्रयास करेंगी.

पार्टियों की स्थिति

वैसे आरक्षण का राजनीति का एक दायरा होता है. हार्दिक पटेल से लेकर मायावती तक, आरक्षण की सियासत करने वाले नेता अपनी स्वीकार्यता का दायरा और अपने वोट बैंक को विस्तृत नहीं कर सके. यूपीए के दौर में कांग्रेस ने खुद को मुस्लिमों का सरपरस्त जताने की कोशिश की और सत्ता से हाथ धोने के साथ ही, उस पर मुस्लिमपरस्त होने की लेबल चस्पा हो गया. आज राहुल गांधी को शिवभक्त बनने और जनेऊ पहने की कवायद इसी लेबल को हटाने की कोशिश भर है.

बहरहाल, सवाल यह है कि सवर्णों को आरक्षण का विधेयक कितना दमदार है? मंगलवार यानी 8 जनवरी को लोकसभा में सरकार संविधान संशोधन विधेयक ला रही है. लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस विधेयक की उम्र बहुत ज्यादा नहीं रहेगी. असल में, संविधान संशोधन विधेयक के लिए सदन में व्यवस्था होनी चाहिए. यानी सदन में शांति रहे और शोर-शराबा नहीं हो. इसके अलावा सदन में सदस्यों की संख्या (543) की दो तिहाई उपस्थिति और समर्थन अनिवार्य है. यदि ऐसा नहीं है तो फिर विधेयक पारित नहीं होगा.

क्या हो सकता है संसद में

आशंका तो यही है कि खुद एनडीए के कई घटक दल और कुछ अन्य पार्टी भी सदन में शोर-शराबा कर यह संविधान संशोधन विधेयक अटका सकते हैं. यदि किसी तरह से यह विधेयक यहां से पास हो जाता है तो फिर राज्यसभा में इसमें अड़ंगा लगना लगभग तय है क्योंकि सरकार को राज्यसभा में बहुमत नहीं है. यदि राज्यसभा में विधेयक किसी वजह से अटकता है तो फिर 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही यह विधेयक खत्म हो जाएगा. सीधे-सीधे विधेयक का विरोध करने की बजाए कुछ दल इसमें मामूली संशोधन की मांग भी कर सकते हैं. कोई इसकी 10 फीसदी की सीमा को कम या अधिक की मांग करके तो कोई आय की सीमा पर अपना विरोध जाहिर करके ऐसा कर सकता है. सरकार यदि इस संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल देती है, जिसे न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर माना जाता था पर अब उसकी भी समीक्षा की जा सकती है. ऐसे में संसद के बाद अदालती चक्कर भी सवर्ण आरक्षण में फच्चर फंसा सकते हैं.

लेकिन बात का ब्याज कुछ हो, लेकिन मूलधन यही है कि सरकार को भी पता है कि यह फैसला भी कमोबेश राम मंदिर के उस अध्यादेश की तरह ही है (जो सरकार नहीं लाई) जिसका गिरना तय है. उस उस नाकाम विधेयक का परचम लहरा कर सरकार वोटरों से कहेगीः हमने कोशिश तो की थी. विरोधियों ने कामयाब नहीं होने दिया. अब कोई यह सवाल न करे, यह फैसला चुनाव के ठीक पहले क्यों आया भला?

(मेरा यह लेख Ichowk पर प्रकाशित हो चुका है)

***

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लगा कि दलित उत्पीड़न कानून की जोरदार तरफदारी करने से उसका परंपरागत सवर्ण वोट बैंक खिसक गया. मध्य प्रदेश में तो सवर्णों के संगठन सामान्य, पिछड़ावर्ग अल्पसंख्यक कल्याण समाज (सपाक्स) ने शिवराज सिंह चौहान के ये कहने के बाद कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, जोरदार आंदोलन चलाया. हालांकि सियासी तौर पर सपाक्स कोई नई जमीन नहीं फोड़ सकी, पर चेतावनी तो इसने दे ही दी थी. ऐसे में मोदी सरकार का ये फैसला चुनाव में सवर्णों की नाराजगी कम करने की जाहिराना कोशिश है.

वैसे, आरक्षण का पैंतरा सिर्फ भाजपा ने ही नहीं अपनाया है. चुनाव से पहली यही तीर यूपीए सरकार ने भी चलाया था जब उसने अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था. लेकिन वह फैसला अदालत में धराशायी हो गया. अदालत में टिक न पाने की प्रमुख वजह ठोस आंकड़ों और ताजा सर्वे का मौजूद नहीं था. असल में, पिछड़ेपन की पैमाइश करने के लिए जातिगत सर्वेक्षण जरूरी है जो 1932 के बाद नहीं हुआ. अभी देश में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को मिलाकर 49.5 फीसदी आरक्षण है.

अड़चन कहां है?

सुप्रीम कोर्ट 1992 के इंदिरा साहनी के अपने फैसले में साफ कर चुका है कि कुल आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता. ऐसा करना संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार के खिलाफ जाता है. इसके बावजूद कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु में आरक्षण इस सीमा से ज्यादा है जिसका मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है. सच्चाई है कि सवर्णों में भी गरीबी है और उन्हें भी सरकारी मदद की जरूरत है. लेकिन एक दफा फिर से, आबादी के जातिगत ब्योरे उपलब्ध नहीं होने से मामला अटक सकता है.

दूसरी तरफ, संविधान भी आरक्षण को महज सामाजिक आधार पर दिए जाने की पैरवी करता है और संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात का उल्लेख नहीं है. ऐसे में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन करना जरूरी होगा. इस प्रस्ताव पर दलों के रुख से भाजपा चुनाव मैदान में अपनी रणनीति को धार देगी. वह इसी आधार पर हमलावर होना चाहेगी.

बाकी जातियों का क्या?

लेकिन सवाल यह भी है कि क्या बाकी जातियों को आर्थिक आधार पर यह छूट मिलेगी? (ग्रामीण आबादी के सवर्णों के लिए आरक्षण का पात्रता 5 एकड़ जमीन होना और शहरी इलाकों में 1000 वर्गफुट का घर होना माना गया है) यह आधार ओबीसी के क्रीमीलेयर को फिर से पारिभाषित करने की जरूरत खडी़ करेगा.

कैबिनेट का फैसला ऐसे वक्त आया है जब कोई दल सीधे-सीधे इसकी मुखालफत करने की स्थिति में नहीं है. पर यह भी तय है कि विपक्ष इसे सिरे भी नहीं चढ़ने देगा. सिरे न चढ़ने देने में ही शायद भाजपा अपना फायदा देखेगी जब वह प्रस्ताव को लटकाने वाले विपक्षी दलों को सवर्ण विरोधी कह कर बदनाम करे. सवर्ण विरोधी होने का तमगा भी भाजपा की विरोधी पार्टियां नहीं लेना चाहेंगे. इसलिए वे प्रस्ताव में कोई बड़ी खोट निकालने का प्रयास करेंगी.

पार्टियों की स्थिति

वैसे आरक्षण का राजनीति का एक दायरा होता है. हार्दिक पटेल से लेकर मायावती तक, आरक्षण की सियासत करने वाले नेता अपनी स्वीकार्यता का दायरा और अपने वोट बैंक को विस्तृत नहीं कर सके. यूपीए के दौर में कांग्रेस ने खुद को मुस्लिमों का सरपरस्त जताने की कोशिश की और सत्ता से हाथ धोने के साथ ही, उस पर मुस्लिमपरस्त होने की लेबल चस्पा हो गया. आज राहुल गांधी को शिवभक्त बनने और जनेऊ पहने की कवायद इसी लेबल को हटाने की कोशिश भर है.

बहरहाल, सवाल यह है कि सवर्णों को आरक्षण का विधेयक कितना दमदार है? मंगलवार यानी 8 जनवरी को लोकसभा में सरकार संविधान संशोधन विधेयक ला रही है. लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस विधेयक की उम्र बहुत ज्यादा नहीं रहेगी. असल में, संविधान संशोधन विधेयक के लिए सदन में व्यवस्था होनी चाहिए. यानी सदन में शांति रहे और शोर-शराबा नहीं हो. इसके अलावा सदन में सदस्यों की संख्या (543) की दो तिहाई उपस्थिति और समर्थन अनिवार्य है. यदि ऐसा नहीं है तो फिर विधेयक पारित नहीं होगा.

क्या हो सकता है संसद में

आशंका तो यही है कि खुद एनडीए के कई घटक दल और कुछ अन्य पार्टी भी सदन में शोर-शराबा कर यह संविधान संशोधन विधेयक अटका सकते हैं. यदि किसी तरह से यह विधेयक यहां से पास हो जाता है तो फिर राज्यसभा में इसमें अड़ंगा लगना लगभग तय है क्योंकि सरकार को राज्यसभा में बहुमत नहीं है. यदि राज्यसभा में विधेयक किसी वजह से अटकता है तो फिर 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही यह विधेयक खत्म हो जाएगा. सीधे-सीधे विधेयक का विरोध करने की बजाए कुछ दल इसमें मामूली संशोधन की मांग भी कर सकते हैं. कोई इसकी 10 फीसदी की सीमा को कम या अधिक की मांग करके तो कोई आय की सीमा पर अपना विरोध जाहिर करके ऐसा कर सकता है. सरकार यदि इस संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल देती है, जिसे न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर माना जाता था पर अब उसकी भी समीक्षा की जा सकती है. ऐसे में संसद के बाद अदालती चक्कर भी सवर्ण आरक्षण में फच्चर फंसा सकते हैं.

लेकिन बात का ब्याज कुछ हो, लेकिन मूलधन यही है कि सरकार को भी पता है कि यह फैसला भी कमोबेश राम मंदिर के उस अध्यादेश की तरह ही है (जो सरकार नहीं लाई) जिसका गिरना तय है. उस उस नाकाम विधेयक का परचम लहरा कर सरकार वोटरों से कहेगीः हमने कोशिश तो की थी. विरोधियों ने कामयाब नहीं होने दिया. अब कोई यह सवाल न करे, यह फैसला चुनाव के ठीक पहले क्यों आया भला?

(मेरा यह लेख Ichowk पर प्रकाशित हो चुका है)

***

Published on January 08, 2019 00:22

January 3, 2019

जरा 2014 के आंकड़े दोहरा लें, ताकि सनद रहे और काम आए

साल 2014 की गर्मियों में उम्मीद की राजनीति ने भ्रम और भुलावे की राजनीति पर जीत हासिल की थी. नियति ने वंशवाद को हरा दिया था. आशा ने निराशा को भगा दिया. और गुजरात के वडनगर का शख्स 7 रेसकोर्स रोड का नया बाशिंदा बन गया था. भारत के जनमानस ने नरेंद्र मोदी में अपनी सामूहिक अपेक्षाओं का मूर्त रूप पाया था.

पांच साल की मंदी से सुस्त पड़ा विकास, कमजोर नेतृत्व और घोटालों से दागदार सार्वजनिक जीवन-ऐसे में मोदी ऐसा विचार था जिसका समय आ पहुंचा था. 81.4 करोड़ मतदाताओं ने, जिनका पांचवां हिस्सा पहली बार मतदान कर रहा था-अपना विश्वास, अपनी आस्था और भरोसा एक संघ प्रचारक और कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का दावा करने वाले शख्स को सौंप दिया था.

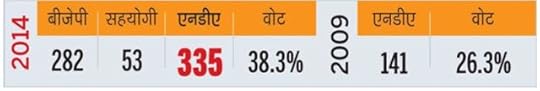

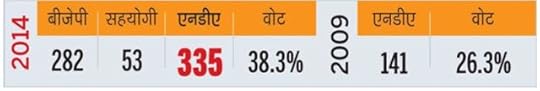

2014 में राष्ट्रीय पार्टियों का प्रदर्शन

दोहराने की जरूरत नहीं कि भाजपा ने अब तक का सबसे बड़ा जनमत हासिल किया था. फिर भी 2019 की समीकरणों के हिसाब-किताब के लिए यह जरूरी है कि बुनियादी आंकड़ों और अंकतालिका को ख्याल में रखा जाए.

2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कुल 428 सीटों पर चुनाव लड़ा था. उसके 282 उम्मीदवार जीते थे और उन्हें 31.34 वोट प्रतिशत हासिल हुआ था. बहुजन समाज पार्टी 503 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसका कोई भी उम्मीदवार अपनी सीट जीत नहीं सका था और कुल वैध मतों का उन्हें महज 4.19 प्रतिशत वोट ही हासिल हुआ था. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 67 उम्मीदवार खड़े किए थे और इन्हें सिर्फ एक सीट हासिल हुई थी. वोट प्रतिशत था सिर्फ 0.79.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 464 उम्मीदवार खड़े किए थे और इन्हें सिर्फ 44 सीटें हासिल हुईं थी. 19.52 फीसदी वोट इन्हें पूरे देश में दिए गए वोटों के प्रतिशत के रूप में हासिल हुआ था. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 93 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और उनमें से 9 ने जीत दर्ज की थी. उन्हें कुल वोट प्रतिशत हासिल हुआ था 3.28. एक अन्य राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने 36 उम्मीदवार खड़े किए थे और उनको 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. उनका वोट प्रतिशत था 1.58 फीसदी.

इस पोस्ट में हमने सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों के प्रदर्शन का आंकड़ा पेश किया है. राज्यस्तरीय अन्य पार्टियों का आंकड़ा हम अलग से देंगे. ताकि सनद रहे और वक्त पड़ने पर काम आए. यह बात भी याद रखने लायक है कि 2014 के बाद हुए लोकसभा सीटों के उपचुनावों में भाजपा अधिकतर सीटों पर हार गई और इस वक्त लोकसभा में उसके 271 सांसद ही हैं और कांग्रेस ने अपनी सीटों में बढोतरी की है.

कइयों का तर्क है कि 2014 का आम चुनाव भारत के दो विचारों के बीच चयन था. एक विचार था धर्मनिरपेक्ष भारत का जो विविधता का जश्न मनाता है, दूसरा उस विभाजित भारत का था जो एकरूपता को पूजता है. मोदी ने इस बहस को एक टैलेंट शो में बदल दिया, जहां प्रतिभाशाली भारत का सामना सामंतवादी भारत से था. कांग्रेस इसके प्रतिरोध में कुछ नहीं कह पाई क्योंकि मोदी ने एक दशक से विकास अवरुद्ध करने, खासकर नेहरू-गांधी परिवार पर मुफ्तखोरी की संस्कृति पोषित करने का आरोप लगाकर, उसके पांव के नीचे से जमीन पहले ही सरका दी थी.

फिलहाल, लोकसभा चुनाव 2019 की रणभेरी बज चुकी है. हालांकि, मोदी सरकार पहले साल से ही चुनाव मोड में ही है. पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नतीजों ने लोकसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है. दूर दूर तक रेस में कहीं दिख नहीं रही कांग्रेस ऐन वक्त पर ताल ठोंक रही है. पिछले साढ़े चार साल में मोदी लहर कमजोर पड़ी है और मोदी का इकबाल भी कम हुआ है. उसके छोटे सहयोगी दल अब भाजपा को आंखें दिखा रहे हैं. पहले उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए और अब अपना दल ने कमर कस ली है.

ऐसे में, चुनाव में अपनाए जाने वाले पैंतरे वाक़ई दिलचस्प ही होंगे.

***

पांच साल की मंदी से सुस्त पड़ा विकास, कमजोर नेतृत्व और घोटालों से दागदार सार्वजनिक जीवन-ऐसे में मोदी ऐसा विचार था जिसका समय आ पहुंचा था. 81.4 करोड़ मतदाताओं ने, जिनका पांचवां हिस्सा पहली बार मतदान कर रहा था-अपना विश्वास, अपनी आस्था और भरोसा एक संघ प्रचारक और कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का दावा करने वाले शख्स को सौंप दिया था.

2014 में राष्ट्रीय पार्टियों का प्रदर्शन

दोहराने की जरूरत नहीं कि भाजपा ने अब तक का सबसे बड़ा जनमत हासिल किया था. फिर भी 2019 की समीकरणों के हिसाब-किताब के लिए यह जरूरी है कि बुनियादी आंकड़ों और अंकतालिका को ख्याल में रखा जाए.

2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कुल 428 सीटों पर चुनाव लड़ा था. उसके 282 उम्मीदवार जीते थे और उन्हें 31.34 वोट प्रतिशत हासिल हुआ था. बहुजन समाज पार्टी 503 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसका कोई भी उम्मीदवार अपनी सीट जीत नहीं सका था और कुल वैध मतों का उन्हें महज 4.19 प्रतिशत वोट ही हासिल हुआ था. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 67 उम्मीदवार खड़े किए थे और इन्हें सिर्फ एक सीट हासिल हुई थी. वोट प्रतिशत था सिर्फ 0.79.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 464 उम्मीदवार खड़े किए थे और इन्हें सिर्फ 44 सीटें हासिल हुईं थी. 19.52 फीसदी वोट इन्हें पूरे देश में दिए गए वोटों के प्रतिशत के रूप में हासिल हुआ था. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 93 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और उनमें से 9 ने जीत दर्ज की थी. उन्हें कुल वोट प्रतिशत हासिल हुआ था 3.28. एक अन्य राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने 36 उम्मीदवार खड़े किए थे और उनको 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. उनका वोट प्रतिशत था 1.58 फीसदी.

इस पोस्ट में हमने सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों के प्रदर्शन का आंकड़ा पेश किया है. राज्यस्तरीय अन्य पार्टियों का आंकड़ा हम अलग से देंगे. ताकि सनद रहे और वक्त पड़ने पर काम आए. यह बात भी याद रखने लायक है कि 2014 के बाद हुए लोकसभा सीटों के उपचुनावों में भाजपा अधिकतर सीटों पर हार गई और इस वक्त लोकसभा में उसके 271 सांसद ही हैं और कांग्रेस ने अपनी सीटों में बढोतरी की है.

कइयों का तर्क है कि 2014 का आम चुनाव भारत के दो विचारों के बीच चयन था. एक विचार था धर्मनिरपेक्ष भारत का जो विविधता का जश्न मनाता है, दूसरा उस विभाजित भारत का था जो एकरूपता को पूजता है. मोदी ने इस बहस को एक टैलेंट शो में बदल दिया, जहां प्रतिभाशाली भारत का सामना सामंतवादी भारत से था. कांग्रेस इसके प्रतिरोध में कुछ नहीं कह पाई क्योंकि मोदी ने एक दशक से विकास अवरुद्ध करने, खासकर नेहरू-गांधी परिवार पर मुफ्तखोरी की संस्कृति पोषित करने का आरोप लगाकर, उसके पांव के नीचे से जमीन पहले ही सरका दी थी.

फिलहाल, लोकसभा चुनाव 2019 की रणभेरी बज चुकी है. हालांकि, मोदी सरकार पहले साल से ही चुनाव मोड में ही है. पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नतीजों ने लोकसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है. दूर दूर तक रेस में कहीं दिख नहीं रही कांग्रेस ऐन वक्त पर ताल ठोंक रही है. पिछले साढ़े चार साल में मोदी लहर कमजोर पड़ी है और मोदी का इकबाल भी कम हुआ है. उसके छोटे सहयोगी दल अब भाजपा को आंखें दिखा रहे हैं. पहले उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए और अब अपना दल ने कमर कस ली है.

ऐसे में, चुनाव में अपनाए जाने वाले पैंतरे वाक़ई दिलचस्प ही होंगे.

***

Published on January 03, 2019 02:43

December 17, 2018

किताब ये जो देश है मेरा पर साकेत सहाय की प्रतिक्रिया

डॉ साकेत सहाय राष्ट्रपति जी के हाथों हिंदी की सेवा के लिए पुरस्कृत हो चुके हैं. खुद लेखक और अनुवादक भी हैं. पर साथ ही मेरे मित्र भी हैं. उन्होंने मेरी किताब ये जो देश है मेरा पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया फेसबुक के जरिए पोस्ट की, तो उसे यहां बांटने का लोभ संवरण नहीं कर पाया. मेरे मित्र हैं तो तारीफ भी ज्यादा की होगी. साकेत भाई का शुक्रियाः मंजीत

आज, भाई मंजीत ठाकुर जी की रचना ‘ये जो देश है मेरा’ पढ़ी. सच मायनों में किसी पुस्तक का शीर्षक ही उसके भीतर के पन्नों का आईना होती है. इस मायने में यह पुस्तक अपने शीर्षक के साथ न्याय करती नजर आती है. जनसामान्य की समस्याओं को समर्पित उनकी यह रचना विशिष्ट कही जा सकती है. रिपोर्ताज की शक्ल में उन्होंने अपने पत्रकारीय जीवन के अनुभवों एवं जनजुड़ाव के पक्ष को इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया है.

वास्तव में सच्चा पत्रकार वही होता है जो अपनी रिपोर्टों के माध्यम से उस खबर को जीता है. इस नजरिए से देखें तो पत्रकार समाज के नायक, सुधारक के रूप में उभरता है. क्योंकि वह अपनी सार्थक रिपोर्टों के माध्यम से समाज के समक्ष वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है. पुस्तक ‘ये जो देश है मेरा’ के माध्यम से लेखक इन दायित्वों का निर्वहन करते हुए उभरते हैं. पुस्तक में लेखक ने बुंदेलखंड, कूनो पालपुर, नियमागिरि, सतभाया, लालगढ़ आदि क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं को रेखांकित किया है. जो कि विकास की नई परिभाषा के कारण इन क्षेत्रों में उपजी है.

पुस्तक में सामाजिक-विकासात्मक रिपोर्टिंग को भी नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिसे विकासशील देशों के संचार माध्यमों को समझना होगा. साथ ही वे अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से सांस्कृतिक पहुलूओं की भी बात करते है.

देश में उदारीकरण के बाद से एक लंबी विभाजक रेखा खिंचती चली जा रही है. पुस्तक वनवासी, आदिवासी, दलित, वंचित आबादी, जो इस विभाजक रेखा से ज्यादा प्रभावित हुए हैं की समस्याओं के बारे में सही चित्र प्रस्तुत करती है.

एक अच्छी रिपोर्ताज पुस्तक के लिए बधाई! पुस्तक अमेजॉन पर उपलब्ध है.

***

आज, भाई मंजीत ठाकुर जी की रचना ‘ये जो देश है मेरा’ पढ़ी. सच मायनों में किसी पुस्तक का शीर्षक ही उसके भीतर के पन्नों का आईना होती है. इस मायने में यह पुस्तक अपने शीर्षक के साथ न्याय करती नजर आती है. जनसामान्य की समस्याओं को समर्पित उनकी यह रचना विशिष्ट कही जा सकती है. रिपोर्ताज की शक्ल में उन्होंने अपने पत्रकारीय जीवन के अनुभवों एवं जनजुड़ाव के पक्ष को इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया है.

वास्तव में सच्चा पत्रकार वही होता है जो अपनी रिपोर्टों के माध्यम से उस खबर को जीता है. इस नजरिए से देखें तो पत्रकार समाज के नायक, सुधारक के रूप में उभरता है. क्योंकि वह अपनी सार्थक रिपोर्टों के माध्यम से समाज के समक्ष वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है. पुस्तक ‘ये जो देश है मेरा’ के माध्यम से लेखक इन दायित्वों का निर्वहन करते हुए उभरते हैं. पुस्तक में लेखक ने बुंदेलखंड, कूनो पालपुर, नियमागिरि, सतभाया, लालगढ़ आदि क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं को रेखांकित किया है. जो कि विकास की नई परिभाषा के कारण इन क्षेत्रों में उपजी है.

पुस्तक में सामाजिक-विकासात्मक रिपोर्टिंग को भी नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिसे विकासशील देशों के संचार माध्यमों को समझना होगा. साथ ही वे अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से सांस्कृतिक पहुलूओं की भी बात करते है.

देश में उदारीकरण के बाद से एक लंबी विभाजक रेखा खिंचती चली जा रही है. पुस्तक वनवासी, आदिवासी, दलित, वंचित आबादी, जो इस विभाजक रेखा से ज्यादा प्रभावित हुए हैं की समस्याओं के बारे में सही चित्र प्रस्तुत करती है.

एक अच्छी रिपोर्ताज पुस्तक के लिए बधाई! पुस्तक अमेजॉन पर उपलब्ध है.

***

Published on December 17, 2018 08:47