Manjit Thakur's Blog, page 12

October 2, 2019

झारखंड सरकार पर आरोप, मधुपुर में राज्य सरकार ने हड़प ली स्कूल की जमीन

झारखंड में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू है और ऐसे में ताबड़तोड़ घोषणाओं और शिलान्यासों का दौर चल रहा है. इसी क्रम में मधुपुर शहर में झारखंड सरकार ने कथित तौर पर एक स्कूल का अहाता ही हड़प लिया है.

झारखंड में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू है और ऐसे में ताबड़तोड़ घोषणाओं और शिलान्यासों का दौर चल रहा है. मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी कमजोर स्थिति से पार पाने के लिए स्थानीय विधायक झारखंड के श्रम मंत्री राज पलिवार भी शिलान्यास पर शिलान्यास किए जा रहे हैं.

पर इस क्रम में झारखंड सरकार ने कथित तौर पर एक स्कूल का अहाता ही हड़प लिया है. 22 सितंबर को झारखंड सरकार के पर्यटन, कला संस्कृति और युवा कार्य विभाग की ओर से मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में मधुपुर शहर के मशहूर एमएलजी उच्च विद्यालय के अहाते पर मनमाने ढंग से इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए शिलान्यास की खबर आई है. असल में, सरकार स्कूल के अहाते में एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण कर रही है. जबकि, जमीन स्कूल की है.

स्थानीय लोग बताते हैं कि स्कूल की जमीन पर इंडोर स्टेडियम बनाने का कोई औचित्य नहीं है और सरकार इसके लिए सरकारी जमीन का इस्तेमाल कर सकती थी. पर शिलान्यास की हड़बड़ी और वाहवाही लूटने के चक्कर में यह काम किया गया है.

पिछले रविवार को एमएलजी स्कूल के अहाते में 1.73 करोड़ की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास सूबे के श्रम मंत्री राज पलिवार ने कर दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार ने मधुपुर में इंडोर स्टेडियम बनाने का काम नहीं किया. लेकिन भाजपा की रघुबर सरकार ने शहर के खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखते हुए मधुपुर में इंडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है. पलिवार ने स्थानीय मीडिया से बातचीत में सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि मधुपुर में वर्षों से खिलाड़ी इंडोर स्टेडियम की मांग की जाती रही है जिसे उन्होंने पूरा करने का काम किया है.

उन्होंने कहा कि 12 से 15 माह के अंदर स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा. यह स्टेडियम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. इंडोर स्टेडियम मधुपुर क्षेत्र के खिलाड़ियों की प्रतिभा को विकसित करने में मील का पत्थर साबित होगा. इसमें हर प्रकार की सुविधा मिलेगी.

लेकिन चुनावी समय होने से यह मामला सियासी होने लगा है.

कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा विधायक डॉ. इरफान अंसारी ने कहा है, "स्कूल की जमीन पर सरकारी कब्जा अवैध है और वे स्कूल की जमीन हथियाने नहीं देंगे." गौरतलब है कि खुद अंसारी मधुपुर के रहने वाले हैं. अंसारी कहते हैं, "स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है, वह राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश मात्र है. वह इलाका शहर का एजुकेशन हब है, वहां आप स्टेडियम बना रहे हैं? सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए कि वह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे. कांग्रेस पार्टी वहां ऐसा नहीं होने देगी."

अंसारी का कहना है कि मधुपुर में सरकारी मिल्कियत वाली जमीन की कोई कमी नहीं है और इंडोर स्टेडियम कहीं और भी बनाया जा सकता था. स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल के अहाते में आसपास के स्कूलों समेत मुहल्ले के बच्चे खेलने आते हैं और स्टेडियम बन जाने से उनका यह मैदान छिन जाएगा.

पर इससे बड़ा मसला यह है कि एमएलजी उच्च विद्यालय को सन 1980 में राज्य सरकार (तब बिहार) ने अधिगृहीत किया था. उससे पहले यह स्कूल विद्यालय प्रबंध समिति के जरिए संचालित किया जाता था.

स्थापना की मंजूरी मिलने के बाद तब के विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव राधाकृष्ण चौधरी के जरिए कुल 2.71 एकड़ जमीन विद्यालय के दखल में 1961 से ही है. साथ ही स्थानीय जमींदार से मिले हुकुमनामे के तहत इस स्कूल के पास कोई 6 बीघा 6 कट्ठे से अधिक जमीन स्कूल के पास है.

अधिग्रहण के बाद से यह स्कूल बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तहत चला गया. स्कूल ही नगरपालिका को मालगुजारी और बाकी के टैक्स भरता रहा है. स्कूल प्रशासन भूमि पर अचानक हुए शिलान्यास को अवैध कब्जा बता रहा है. इस संदर्भ में स्कूल प्रशासन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है.

लेकिन सवाल यह है कि क्या स्कूल की जमीन पर अचानक ऐसे किसी स्टेडियम का निर्माण कानूनन सही है या फिर इसे सरकार का जबरिया कब्जा माना जाए.

झारखंड में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू है और ऐसे में ताबड़तोड़ घोषणाओं और शिलान्यासों का दौर चल रहा है. मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी कमजोर स्थिति से पार पाने के लिए स्थानीय विधायक झारखंड के श्रम मंत्री राज पलिवार भी शिलान्यास पर शिलान्यास किए जा रहे हैं.

पर इस क्रम में झारखंड सरकार ने कथित तौर पर एक स्कूल का अहाता ही हड़प लिया है. 22 सितंबर को झारखंड सरकार के पर्यटन, कला संस्कृति और युवा कार्य विभाग की ओर से मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में मधुपुर शहर के मशहूर एमएलजी उच्च विद्यालय के अहाते पर मनमाने ढंग से इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए शिलान्यास की खबर आई है. असल में, सरकार स्कूल के अहाते में एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण कर रही है. जबकि, जमीन स्कूल की है.

स्थानीय लोग बताते हैं कि स्कूल की जमीन पर इंडोर स्टेडियम बनाने का कोई औचित्य नहीं है और सरकार इसके लिए सरकारी जमीन का इस्तेमाल कर सकती थी. पर शिलान्यास की हड़बड़ी और वाहवाही लूटने के चक्कर में यह काम किया गया है.

पिछले रविवार को एमएलजी स्कूल के अहाते में 1.73 करोड़ की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास सूबे के श्रम मंत्री राज पलिवार ने कर दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार ने मधुपुर में इंडोर स्टेडियम बनाने का काम नहीं किया. लेकिन भाजपा की रघुबर सरकार ने शहर के खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखते हुए मधुपुर में इंडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है. पलिवार ने स्थानीय मीडिया से बातचीत में सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि मधुपुर में वर्षों से खिलाड़ी इंडोर स्टेडियम की मांग की जाती रही है जिसे उन्होंने पूरा करने का काम किया है.

उन्होंने कहा कि 12 से 15 माह के अंदर स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा. यह स्टेडियम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. इंडोर स्टेडियम मधुपुर क्षेत्र के खिलाड़ियों की प्रतिभा को विकसित करने में मील का पत्थर साबित होगा. इसमें हर प्रकार की सुविधा मिलेगी.

लेकिन चुनावी समय होने से यह मामला सियासी होने लगा है.

कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा विधायक डॉ. इरफान अंसारी ने कहा है, "स्कूल की जमीन पर सरकारी कब्जा अवैध है और वे स्कूल की जमीन हथियाने नहीं देंगे." गौरतलब है कि खुद अंसारी मधुपुर के रहने वाले हैं. अंसारी कहते हैं, "स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है, वह राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश मात्र है. वह इलाका शहर का एजुकेशन हब है, वहां आप स्टेडियम बना रहे हैं? सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए कि वह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे. कांग्रेस पार्टी वहां ऐसा नहीं होने देगी."

अंसारी का कहना है कि मधुपुर में सरकारी मिल्कियत वाली जमीन की कोई कमी नहीं है और इंडोर स्टेडियम कहीं और भी बनाया जा सकता था. स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल के अहाते में आसपास के स्कूलों समेत मुहल्ले के बच्चे खेलने आते हैं और स्टेडियम बन जाने से उनका यह मैदान छिन जाएगा.

पर इससे बड़ा मसला यह है कि एमएलजी उच्च विद्यालय को सन 1980 में राज्य सरकार (तब बिहार) ने अधिगृहीत किया था. उससे पहले यह स्कूल विद्यालय प्रबंध समिति के जरिए संचालित किया जाता था.

स्थापना की मंजूरी मिलने के बाद तब के विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव राधाकृष्ण चौधरी के जरिए कुल 2.71 एकड़ जमीन विद्यालय के दखल में 1961 से ही है. साथ ही स्थानीय जमींदार से मिले हुकुमनामे के तहत इस स्कूल के पास कोई 6 बीघा 6 कट्ठे से अधिक जमीन स्कूल के पास है.

अधिग्रहण के बाद से यह स्कूल बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तहत चला गया. स्कूल ही नगरपालिका को मालगुजारी और बाकी के टैक्स भरता रहा है. स्कूल प्रशासन भूमि पर अचानक हुए शिलान्यास को अवैध कब्जा बता रहा है. इस संदर्भ में स्कूल प्रशासन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है.

लेकिन सवाल यह है कि क्या स्कूल की जमीन पर अचानक ऐसे किसी स्टेडियम का निर्माण कानूनन सही है या फिर इसे सरकार का जबरिया कब्जा माना जाए.

Published on October 02, 2019 07:22

October 1, 2019

जीवन के अद्भुत रहस्य खोलती है गौर गोपाल दास की किताब

आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास की किताब, जीवन के अद्भुत रहस्य जीवन जीने के तौर-तरीकों को सुधारने की बात करती है.

इस गेरुआ वस्त्र पहने आध्यात्मिक गुरु की भाव-भंगिमा ऊर्जा से भरी है. देहभाषा सकारात्मक है और वे मौजूदा जिंदगी से जुड़ी मिसालें देकर बात करते हैं. मसलन, खान-पान में सहजता के लिए गुरु गौर गोपाल दास गोलगप्पे का मिसाल देते हैं और बताते हैं कि उसे चम्मच से खाना असहज है. और फिर अपनी मिसाल देकर खिलखिलाकर हंसते हैं, तो साथ में सारे श्रोता भी हंसते है. बोलते समय उनके हाथ भी उनकी बात प्रेषित करने में मदद करते हैं और आवाज़ में नाटकीय उतार-चढ़ाव श्रोता को अपने साथ बहा ले जाती है.

खुद को लाइफ इंजीनियर बताने वाले इस्कॉन से जुड़े गौर गोपाल दास आज की तारीख में काफी ख्यात हो चुके हैं. पिछले दिनों वह अपनी किताब ‘जीवन के अद्भुत रहस्य’ के विमोचन के मौके पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थे. और उनसे बातचीत करने के लिए मंच पर मशहूर अभिनेत्री दिव्या दत्ता थीं.

आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास की किताब का कवर फोटो सौजन्यः पेंग्विन इंडिया

आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास की किताब का कवर फोटो सौजन्यः पेंग्विन इंडिया

कभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे दास ने लाइफ कोच बनने का फैसला क्यों किया? हंसते हुए गौर गोपाल दास कहते हैं, “जिस तरह जीवन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत होती है उसी तरह ह्यूमन इंजीनियर की भी जरूरत होती है. उसे हम कमतर नहीं मान सकते. इसलिए मैंने सोचा कि इंसानों में जो गड़बड़ियां हैं, उसे ठीक करने की कोशिश की जाए.”

गौर गोपाल दास ने कहा कि अक्सर कोई काम करने से पहले हम सोचते हैं कि दूसरा आदमी क्या सोचेगा, जबकि 90 फीसदी मामलों में ये गलत होता है. उन्होंने कहा कि हमने खुद को देखना बंद कर दिया है. हम अक्सर दूसरों के नजरिये से खुद को देखते हैं. यह बड़ी समस्या है. हम सोशल मीडिया पर 5000 दोस्तों के संग तो हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में हमारा एक दोस्त नहीं होता. यह अकेलापन का सबसे बड़ा कारण है. लोग अकेले रहने से घबराते हैं क्योंकि वो एक ऐसा आईऩा है जिसमें खुद का अक्स दिखता है. उन्होंने कहा कि नौजवानों का अकेलापन कृत्रिम है, बुजुर्गों का अकेलापन वास्तविक.

गौर गोपाल दास अपनी बातचीत में श्रोताओं से सीधा संपर्क साधते हैं. वह अपने अनुभवों के साथ अध्यात्म को जोड़ते हैं. मसलन, अपने हालिया अमेरिका प्रवास के कुछ किस्सों को जीवन अनुभवों से जोड़ते हैं. गौर गोपाल दास के बारे में मशहूर अभिनेत्री दिव्या दत्ता कहती हैं, “मेरे लिए प्रभुजी एक ऐसे व्यक्तित्व की तरह रहे हैं जिनकी प्रेरक बातें हमेशा हमारे चेहरों पर खूबसूरत मुस्कान लाती है और जब आप उनको सुनते हैं तो जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है.”

जाहिर है चाहे आप संबंधों में मजबूती तलाश रहे हों या अपनी वास्तविक क्षमता को जानने की कोशिश कर रहे हों या फिर इस पर विचार कर रहे हों कि दुनिया को क्या कुछ लौटाया जा सकता है, गौर गोपाल दास की ये किताब उसे समझाने की कोशिश करती है.

गौर गोपाल दास की किताब जीवन के अद्भुत रहस्य के बारे में पेंगुइन की लैंग्वेज पब्लिशिंग एडिटर वैशाली माथुर कहती हैं, ‘यह किताब जिस दिन से लॉन्च हुई है उसी दिन से बेस्टसेलर रही है. जल्दी ही यह किताब छह दूसरी भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगी."

गौर गोपाल दास की लिखी यह पहली किताब है, जिसमें उनके अपने जीवन अनुभवों का सार है. किताब की भाषा सरल है लेकिन कथ्य विचारोत्तेजक हैं. मोटे तौर पर यह किताब जीवन जीने के तौर-तरीकों की बात करती है.

गौर गोपाल दास ने पुणे के कॉलेज ऑफ इंजिनीयरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजिनीयरिंग की पढ़ाई की और कुछ समय तक ह्यूलेट पैकर्ड में नौकरी की. उसके बाद उन्होंने मुम्बई के एक आश्रम में रहते हुए सन्यासी का जीवन जीना प्रारंभ किया जहां वह बाइस साल तक रहे और प्राचीन दर्शन और समकालीन मनोविज्ञान की आधुनिकता को समझने का प्रयास करते रहे. उसके बाद वह हजारों-लाखों लोगों के लिए लाइफ कोच बन गए. गौर गोपाल दास सन् 2005 से दुनिया भर की यात्राएं कर रहे हैं और कॉरपोरेट हस्तियों, विश्वविद्यालयों और धर्मादा संस्थानों के साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं. सन् 2016 में जब वे इंटरनेट पर आए तो उनकी लोकप्रियता का मानो विस्फोट सा हो गया और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो को करोड़ो लोगों ने देखा. गौर गोपाल दास को एमआइटी, पुणे की इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट ने ‘आइडियल यंग स्प्रिचुअल गुरु’ की उपाधि दी है.

***

इस गेरुआ वस्त्र पहने आध्यात्मिक गुरु की भाव-भंगिमा ऊर्जा से भरी है. देहभाषा सकारात्मक है और वे मौजूदा जिंदगी से जुड़ी मिसालें देकर बात करते हैं. मसलन, खान-पान में सहजता के लिए गुरु गौर गोपाल दास गोलगप्पे का मिसाल देते हैं और बताते हैं कि उसे चम्मच से खाना असहज है. और फिर अपनी मिसाल देकर खिलखिलाकर हंसते हैं, तो साथ में सारे श्रोता भी हंसते है. बोलते समय उनके हाथ भी उनकी बात प्रेषित करने में मदद करते हैं और आवाज़ में नाटकीय उतार-चढ़ाव श्रोता को अपने साथ बहा ले जाती है.

खुद को लाइफ इंजीनियर बताने वाले इस्कॉन से जुड़े गौर गोपाल दास आज की तारीख में काफी ख्यात हो चुके हैं. पिछले दिनों वह अपनी किताब ‘जीवन के अद्भुत रहस्य’ के विमोचन के मौके पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थे. और उनसे बातचीत करने के लिए मंच पर मशहूर अभिनेत्री दिव्या दत्ता थीं.

आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास की किताब का कवर फोटो सौजन्यः पेंग्विन इंडिया

आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास की किताब का कवर फोटो सौजन्यः पेंग्विन इंडियाकभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे दास ने लाइफ कोच बनने का फैसला क्यों किया? हंसते हुए गौर गोपाल दास कहते हैं, “जिस तरह जीवन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत होती है उसी तरह ह्यूमन इंजीनियर की भी जरूरत होती है. उसे हम कमतर नहीं मान सकते. इसलिए मैंने सोचा कि इंसानों में जो गड़बड़ियां हैं, उसे ठीक करने की कोशिश की जाए.”

गौर गोपाल दास ने कहा कि अक्सर कोई काम करने से पहले हम सोचते हैं कि दूसरा आदमी क्या सोचेगा, जबकि 90 फीसदी मामलों में ये गलत होता है. उन्होंने कहा कि हमने खुद को देखना बंद कर दिया है. हम अक्सर दूसरों के नजरिये से खुद को देखते हैं. यह बड़ी समस्या है. हम सोशल मीडिया पर 5000 दोस्तों के संग तो हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में हमारा एक दोस्त नहीं होता. यह अकेलापन का सबसे बड़ा कारण है. लोग अकेले रहने से घबराते हैं क्योंकि वो एक ऐसा आईऩा है जिसमें खुद का अक्स दिखता है. उन्होंने कहा कि नौजवानों का अकेलापन कृत्रिम है, बुजुर्गों का अकेलापन वास्तविक.

गौर गोपाल दास अपनी बातचीत में श्रोताओं से सीधा संपर्क साधते हैं. वह अपने अनुभवों के साथ अध्यात्म को जोड़ते हैं. मसलन, अपने हालिया अमेरिका प्रवास के कुछ किस्सों को जीवन अनुभवों से जोड़ते हैं. गौर गोपाल दास के बारे में मशहूर अभिनेत्री दिव्या दत्ता कहती हैं, “मेरे लिए प्रभुजी एक ऐसे व्यक्तित्व की तरह रहे हैं जिनकी प्रेरक बातें हमेशा हमारे चेहरों पर खूबसूरत मुस्कान लाती है और जब आप उनको सुनते हैं तो जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है.”

जाहिर है चाहे आप संबंधों में मजबूती तलाश रहे हों या अपनी वास्तविक क्षमता को जानने की कोशिश कर रहे हों या फिर इस पर विचार कर रहे हों कि दुनिया को क्या कुछ लौटाया जा सकता है, गौर गोपाल दास की ये किताब उसे समझाने की कोशिश करती है.

गौर गोपाल दास की किताब जीवन के अद्भुत रहस्य के बारे में पेंगुइन की लैंग्वेज पब्लिशिंग एडिटर वैशाली माथुर कहती हैं, ‘यह किताब जिस दिन से लॉन्च हुई है उसी दिन से बेस्टसेलर रही है. जल्दी ही यह किताब छह दूसरी भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगी."

गौर गोपाल दास की लिखी यह पहली किताब है, जिसमें उनके अपने जीवन अनुभवों का सार है. किताब की भाषा सरल है लेकिन कथ्य विचारोत्तेजक हैं. मोटे तौर पर यह किताब जीवन जीने के तौर-तरीकों की बात करती है.

गौर गोपाल दास ने पुणे के कॉलेज ऑफ इंजिनीयरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजिनीयरिंग की पढ़ाई की और कुछ समय तक ह्यूलेट पैकर्ड में नौकरी की. उसके बाद उन्होंने मुम्बई के एक आश्रम में रहते हुए सन्यासी का जीवन जीना प्रारंभ किया जहां वह बाइस साल तक रहे और प्राचीन दर्शन और समकालीन मनोविज्ञान की आधुनिकता को समझने का प्रयास करते रहे. उसके बाद वह हजारों-लाखों लोगों के लिए लाइफ कोच बन गए. गौर गोपाल दास सन् 2005 से दुनिया भर की यात्राएं कर रहे हैं और कॉरपोरेट हस्तियों, विश्वविद्यालयों और धर्मादा संस्थानों के साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं. सन् 2016 में जब वे इंटरनेट पर आए तो उनकी लोकप्रियता का मानो विस्फोट सा हो गया और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो को करोड़ो लोगों ने देखा. गौर गोपाल दास को एमआइटी, पुणे की इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट ने ‘आइडियल यंग स्प्रिचुअल गुरु’ की उपाधि दी है.

***

Published on October 01, 2019 01:37

September 30, 2019

नदीसूत्रः आपका स्मार्ट फोन रामगंगा नदी का गला घोंट रहा है

क्या आपने कभी सोचा भी है कि आपके इस स्मार्टफोन या कंप्यूटर की वजह से मैदानी भारत की एक अहम नदी रामगंगा की सांसे थम रही हैं? मुरादाबाद में देश भर का जमा हो रहा ई-कचरा रामगंगा में भारी धातुओं के प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह और आम लोगों में कैंसर का बड़ा कारण

हो सकता है कि आप यह लेख अपने स्मार्ट फोन पर पढ़ रहे हों. आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप इसे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर पढ़ें. पर क्या आपने कभी सोचा भी है कि आपके इस स्मार्टफोन या कंप्यूटर की वजह से मैदानी भारत की एक अहम नदी रामगंगा की सांसे थम रही हैं?

सोचिए जरा कि आखिर आपका मोबाइल फोन या टीवी का रिमोट, कंप्यूटर या घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाए, पुराना हो जाए तो आप उसका क्या करते हैं? जाहिर है, हम उसे कबाड़ी वाले को दे देते हैं. देश भर में हम सबके घरों से निकले इस ई-कचरे का पचास फीसदी हिस्सा उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद पहुंच जाता है. वही शहर जो कभी, पीतल के बर्तनों के लिए मशहूर था. अब यह शहर भारत के ई-कचरे का सबसे बड़ा कबाड़खाना है. और इसका बुरा असर पड़ रहा है इसके बगल से बह रही बदकिस्मत नदी रामगंगा पर.

गंगा नदी की बड़ी सहायक नदियों में से एक है रामगंगा, जो उद्गम स्थल से दो अलग धाराओं के रूप में शुरू होती है. तब इसे पूर्वी रामगंगा और पश्चिमी रामगंगा कहते हैं और पहाड़ों से उतरकर यह मैदानों तक बहती आती है.

पश्चिमी रामगंगा उत्तराखंड में गैरसैंण के पास निचले हिमालय के दूधा-टोली श्रेणी से निकलती है. यह पटाली दून से होती हुई निचले शिवालिक में उतरती है और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली बदायूं और शाहजहांपुर जिलों में बहती हुई फर्रुखाबाद के पास गंगा में मिल जाती है. मार्छूला के पास यह कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रवेश करती है. जंगल में करीब 40 किमी तक इसका बहाव होता है और कालागढ़ के पास यह जंगलों से निकलकर मैदानी स्वरूप में आ जाती है.

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए यह एक बढ़िया बारहमासी स्रोत है. रामगंगा की प्रमुख सहायक धाराएं पलैन, मंडल और सोनानदी है जो जंगल के भीतर ही इसमें जाकर मिल जाती हैं. इसके बेसिन का आकार करीबन 30.6 हजार वर्ग किमी है और इसकी लंबाई 569 किमी है.

पूर्वी रामगंगा नंदाकोट पहाड़ के नामिक ग्लेशियर से निकलती है. यह पिथौरागढ़ जिले में है और वहां से यह पूर्व की तरफ बहती है. रामेश्वर घाट पर यह जाकर सरजू नदी में मिल जाती है, वहां के बाद इस नदी का नाम सरयू पड़ जाता है. जो आगे चलकर काली नदी में समाहित हो जाती है. काली नदी खुद कुमायूं श्रेणी के मिलन ग्लेशियर से निकलता है और यह नदी भी फर्रुखाबाद के पास गंगा में मिल जाती है.

कालागढ़ बांध तक रामगंगा नदी के पानी में कोई दिक्कत नजर नहीं आती. इसके पानी में सैकड़ों नस्ल की मछलियां पाई जाती हैं इसके अलावा अनोखे किस्म के और भी जीव पाए जाते हैं. कालागढ़ के डाउनस्ट्रीम के बाद से रामगंगा का डाउनफॉल शुरू हो जाता है. कालागढ़ से इसके पानी को सिंचाई के लिए खींचा जाने लगता है और इसकी धारा मुरादाबाद और उसके बाद से पतली और बीमार नजर आने लगती है. घरेलू अपशिष्ट और औद्योगिक गंदगी उत्तराखंड और पूरे यूपी में इसमें गिराई जाती है.

इस नदी के किनारे बढ़ती आबादी और उद्योगों की संख्या ने नदी की हालत पतली कर दी है. आइआइटी, रुड़की के वैज्ञानिकों ने नदी की सेहत का एक अध्ययन किया है. इन्होंने नदी के 16 साइट्स पर पानी के नमूनों का अध्ययन किया है और हर सीजन में पानी की जांच की. अध्ययन में निष्कर्ष निकला कि रामगंगा नदी अपनी निचली धारा में बहुत अधिक प्रदूषित है. इस प्रदूषण में फ्लोराइड, क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्सियम जैसे तत्वों के यौगिकों की मात्रा काफी अधिक है.

समस्या की असली जड़ मुरादाबाद शहर का कबाड़ उद्योग है.

मुरादाबाद रामगंगा के किनारे बसा है और यह ई-कचरे की रीसाइक्लिंग के लिए भी जाना जाता है. गैर-सरकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस ऐंड इनवॉयर्नमेंट (सीएसई) ने मुरादाबाद के ई-कचरे के अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला है कि इनमें भारी धातु का प्रदूषण का स्तर का काफी ऊंचा है. सीएसई ने नदी के किनारे मिट्टी और पानी के नमूने लिए, क्योंकि शहर के लोग इस पानी का इस्तेमाल कपड़े धोने और पीने के लिए भी करते हैं.

वैसे, भारत में मिट्टी में भारी धातुओं के प्रदूषण के स्तर के मापन के लिए कोई मानक अभी तक तय नहीं किया गया है ऐसे में सीएसई ने जांच के नतीजों की तुलना अमेरिकी और कनाडाई मानकों से की. इन नमूनों में तय मानकों से 15 गुना अधिक जिंक पाया गया जबकि तांबे का स्तर 5 गुना अधिक था. मिट्टी के नमूने में क्रोमियम (कैंसरकारक तत्व) भी कनाडाई मानको के मुकाबले तीन गुना अधिक था जबकि कैडमियम का स्तर 1.3 गुना अधिक था.

यह नतीजे पानी के नमूनों में भी समान निकले. रामगंगा के पानी में पारे का स्तर भारतीय मानकों से आठ गुना अधिक है. पानी के नमूनों में आर्सेनिक भी मिला है. यह सब नमूने नवाबपुरा, करूला, दसवाघाट और रहमत नगर से लिए गए थे. यह वही जगहें हैं जहां ई-कचरे का कामकाज होता है.

प्रशासन का मानना भी है कि देश में कुल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) का पचास फीसदी मुरादाबाद में आकर जमा होता है. और रोजाना शहर में ई-कचरे की 9 टन मात्रा जमा हो जाती है.

रामगंगा के घाटों पर ई-कचरे के रीसाइक्लिंग की गतिविधियों से न सिर्फ गैस रिलीज होती है बल्कि एसिड सोल्यूशन, जहरीला दुआं और राख भी निकलता है. इनमें भारी धातु होते हैं जो पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक हैं. इनसे कैंसर होने का खतरा होता है. ई-कचरे से निकले रसायन जमीन में चले जाते हैं और इस तरह मिट्टी और भूमिगत जल को प्रदूषित कर देते हैं.

असल में, पारा और आर्सेनिक इंसानी सेहत के नजरिए से काफी जहरीले तत्व होते हैं. पारा अगर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाए, जाहिर है जलीय जीवों और मछलियों के जरिए, तो इंसानी मस्तिष्क के कामकाज करने पर बुरा असर डालता है. इससे तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है. इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज अभी पूरी तरह मुमकिन नहीं हो पाया है.

जानकार कहते हैं कि इस इलाके में रहे वाले लोगों में खासतौर पर पीसीबी को डिसमैंटल करने वाले लोगों में सांस लेने की परेशानियों में इजाफा हुआ है. अमूमन गरीब लोग ऐसी तकलीफों में डॉक्टरी मदद लेने नहीं पहुंचते इसलिए कितने लोगों पर असर हुआ है इसका विश्वसनीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है.

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ई-कचरे का यह काम अधिकतर अवैध है जहां किसी किस्म के सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया जाता इसलिए यह समस्या कहीं अधिक घातक है. मानकों का पालन नहीं करने की वजह से भारी धातुओं का आधा हिस्सा कचरे से निकाला नहीं जा सकता और उससे ई-प्रदूषण फैल रहा है.

हालांकि हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश सरकार पर ई-कचरे के समाधान में उचित कार्रवाई न करने के एवज में 10 लाख रूपए का जुर्माना ठोंका है. पर इसका असर क्या होगा यह देखना बाकी है. फिलहाल, रामगंगा में ई-कचरे की वजह से जमा हो रहे भारी धातुओं ने खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना शुरू कर दिया है. इसके घातक परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं. इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए, गंगा की इस सहायक नदी की सेहत पर ध्यान देना जरूरी है.

रामगंगा को साफ नहीं किया तो गंगा कभी साफ नहीं होगी.

***

हो सकता है कि आप यह लेख अपने स्मार्ट फोन पर पढ़ रहे हों. आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप इसे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर पढ़ें. पर क्या आपने कभी सोचा भी है कि आपके इस स्मार्टफोन या कंप्यूटर की वजह से मैदानी भारत की एक अहम नदी रामगंगा की सांसे थम रही हैं?

सोचिए जरा कि आखिर आपका मोबाइल फोन या टीवी का रिमोट, कंप्यूटर या घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाए, पुराना हो जाए तो आप उसका क्या करते हैं? जाहिर है, हम उसे कबाड़ी वाले को दे देते हैं. देश भर में हम सबके घरों से निकले इस ई-कचरे का पचास फीसदी हिस्सा उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद पहुंच जाता है. वही शहर जो कभी, पीतल के बर्तनों के लिए मशहूर था. अब यह शहर भारत के ई-कचरे का सबसे बड़ा कबाड़खाना है. और इसका बुरा असर पड़ रहा है इसके बगल से बह रही बदकिस्मत नदी रामगंगा पर.

गंगा नदी की बड़ी सहायक नदियों में से एक है रामगंगा, जो उद्गम स्थल से दो अलग धाराओं के रूप में शुरू होती है. तब इसे पूर्वी रामगंगा और पश्चिमी रामगंगा कहते हैं और पहाड़ों से उतरकर यह मैदानों तक बहती आती है.

पश्चिमी रामगंगा उत्तराखंड में गैरसैंण के पास निचले हिमालय के दूधा-टोली श्रेणी से निकलती है. यह पटाली दून से होती हुई निचले शिवालिक में उतरती है और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली बदायूं और शाहजहांपुर जिलों में बहती हुई फर्रुखाबाद के पास गंगा में मिल जाती है. मार्छूला के पास यह कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रवेश करती है. जंगल में करीब 40 किमी तक इसका बहाव होता है और कालागढ़ के पास यह जंगलों से निकलकर मैदानी स्वरूप में आ जाती है.

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए यह एक बढ़िया बारहमासी स्रोत है. रामगंगा की प्रमुख सहायक धाराएं पलैन, मंडल और सोनानदी है जो जंगल के भीतर ही इसमें जाकर मिल जाती हैं. इसके बेसिन का आकार करीबन 30.6 हजार वर्ग किमी है और इसकी लंबाई 569 किमी है.

पूर्वी रामगंगा नंदाकोट पहाड़ के नामिक ग्लेशियर से निकलती है. यह पिथौरागढ़ जिले में है और वहां से यह पूर्व की तरफ बहती है. रामेश्वर घाट पर यह जाकर सरजू नदी में मिल जाती है, वहां के बाद इस नदी का नाम सरयू पड़ जाता है. जो आगे चलकर काली नदी में समाहित हो जाती है. काली नदी खुद कुमायूं श्रेणी के मिलन ग्लेशियर से निकलता है और यह नदी भी फर्रुखाबाद के पास गंगा में मिल जाती है.

कालागढ़ बांध तक रामगंगा नदी के पानी में कोई दिक्कत नजर नहीं आती. इसके पानी में सैकड़ों नस्ल की मछलियां पाई जाती हैं इसके अलावा अनोखे किस्म के और भी जीव पाए जाते हैं. कालागढ़ के डाउनस्ट्रीम के बाद से रामगंगा का डाउनफॉल शुरू हो जाता है. कालागढ़ से इसके पानी को सिंचाई के लिए खींचा जाने लगता है और इसकी धारा मुरादाबाद और उसके बाद से पतली और बीमार नजर आने लगती है. घरेलू अपशिष्ट और औद्योगिक गंदगी उत्तराखंड और पूरे यूपी में इसमें गिराई जाती है.

इस नदी के किनारे बढ़ती आबादी और उद्योगों की संख्या ने नदी की हालत पतली कर दी है. आइआइटी, रुड़की के वैज्ञानिकों ने नदी की सेहत का एक अध्ययन किया है. इन्होंने नदी के 16 साइट्स पर पानी के नमूनों का अध्ययन किया है और हर सीजन में पानी की जांच की. अध्ययन में निष्कर्ष निकला कि रामगंगा नदी अपनी निचली धारा में बहुत अधिक प्रदूषित है. इस प्रदूषण में फ्लोराइड, क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्सियम जैसे तत्वों के यौगिकों की मात्रा काफी अधिक है.

समस्या की असली जड़ मुरादाबाद शहर का कबाड़ उद्योग है.

मुरादाबाद रामगंगा के किनारे बसा है और यह ई-कचरे की रीसाइक्लिंग के लिए भी जाना जाता है. गैर-सरकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस ऐंड इनवॉयर्नमेंट (सीएसई) ने मुरादाबाद के ई-कचरे के अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला है कि इनमें भारी धातु का प्रदूषण का स्तर का काफी ऊंचा है. सीएसई ने नदी के किनारे मिट्टी और पानी के नमूने लिए, क्योंकि शहर के लोग इस पानी का इस्तेमाल कपड़े धोने और पीने के लिए भी करते हैं.

वैसे, भारत में मिट्टी में भारी धातुओं के प्रदूषण के स्तर के मापन के लिए कोई मानक अभी तक तय नहीं किया गया है ऐसे में सीएसई ने जांच के नतीजों की तुलना अमेरिकी और कनाडाई मानकों से की. इन नमूनों में तय मानकों से 15 गुना अधिक जिंक पाया गया जबकि तांबे का स्तर 5 गुना अधिक था. मिट्टी के नमूने में क्रोमियम (कैंसरकारक तत्व) भी कनाडाई मानको के मुकाबले तीन गुना अधिक था जबकि कैडमियम का स्तर 1.3 गुना अधिक था.

यह नतीजे पानी के नमूनों में भी समान निकले. रामगंगा के पानी में पारे का स्तर भारतीय मानकों से आठ गुना अधिक है. पानी के नमूनों में आर्सेनिक भी मिला है. यह सब नमूने नवाबपुरा, करूला, दसवाघाट और रहमत नगर से लिए गए थे. यह वही जगहें हैं जहां ई-कचरे का कामकाज होता है.

प्रशासन का मानना भी है कि देश में कुल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) का पचास फीसदी मुरादाबाद में आकर जमा होता है. और रोजाना शहर में ई-कचरे की 9 टन मात्रा जमा हो जाती है.

रामगंगा के घाटों पर ई-कचरे के रीसाइक्लिंग की गतिविधियों से न सिर्फ गैस रिलीज होती है बल्कि एसिड सोल्यूशन, जहरीला दुआं और राख भी निकलता है. इनमें भारी धातु होते हैं जो पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक हैं. इनसे कैंसर होने का खतरा होता है. ई-कचरे से निकले रसायन जमीन में चले जाते हैं और इस तरह मिट्टी और भूमिगत जल को प्रदूषित कर देते हैं.

असल में, पारा और आर्सेनिक इंसानी सेहत के नजरिए से काफी जहरीले तत्व होते हैं. पारा अगर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाए, जाहिर है जलीय जीवों और मछलियों के जरिए, तो इंसानी मस्तिष्क के कामकाज करने पर बुरा असर डालता है. इससे तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है. इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज अभी पूरी तरह मुमकिन नहीं हो पाया है.

जानकार कहते हैं कि इस इलाके में रहे वाले लोगों में खासतौर पर पीसीबी को डिसमैंटल करने वाले लोगों में सांस लेने की परेशानियों में इजाफा हुआ है. अमूमन गरीब लोग ऐसी तकलीफों में डॉक्टरी मदद लेने नहीं पहुंचते इसलिए कितने लोगों पर असर हुआ है इसका विश्वसनीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है.

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ई-कचरे का यह काम अधिकतर अवैध है जहां किसी किस्म के सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया जाता इसलिए यह समस्या कहीं अधिक घातक है. मानकों का पालन नहीं करने की वजह से भारी धातुओं का आधा हिस्सा कचरे से निकाला नहीं जा सकता और उससे ई-प्रदूषण फैल रहा है.

हालांकि हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश सरकार पर ई-कचरे के समाधान में उचित कार्रवाई न करने के एवज में 10 लाख रूपए का जुर्माना ठोंका है. पर इसका असर क्या होगा यह देखना बाकी है. फिलहाल, रामगंगा में ई-कचरे की वजह से जमा हो रहे भारी धातुओं ने खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना शुरू कर दिया है. इसके घातक परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं. इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए, गंगा की इस सहायक नदी की सेहत पर ध्यान देना जरूरी है.

रामगंगा को साफ नहीं किया तो गंगा कभी साफ नहीं होगी.

***

Published on September 30, 2019 01:35

September 28, 2019

महालया से जुड़ी हैं देवी पूजा की कुछ खास मान्यताएं

रूपं देहि, जयं देहि

यशो देहि, द्विषो जहि.

महालया एक संस्कृत शब्द है, जिसमें 'महा' का अर्थ होता है, महान और 'आलया' का अर्थ है निवास. अर्थात् पृथ्वी पर अपार शक्ति की देवी का राक्षसी शक्तियों के उन्मूलन और भक्तों को आशीर्वाद और कृपा प्रदान करने के लिये महा निवास. महालया अमावस्या दुर्गा पूजा या नवरात्र की शुरुआत को दर्शाता है. महालया से ही नवरात्रों की शुरुआत हो जाती है.

महालया अमावस्या की काली रात को मां दुर्गा की पूजा की जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती और 'जागो तुमि जागो ' के मंत्रों के उच्चारण के साथ उन्हें धरती पर आने का आह्वान किया जाता है ताकि अपने भक्तों को आशीर्वाद दें.

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां दुर्गा धरती पर आकर असुर शक्तियों से अपने बच्चों की रक्षा करती हैं. यह देवी पक्ष की शुरुआत के साथ पितृपक्ष का अंत भी माना जाता है. महालया के दिन पितर अपने पुत्रादि से पिंडदान और तिलांजलि प्राप्त कर अपने पुत्र और परिवार को सुख-शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान अपने घर चले जाते हैं.

महालया से देवता फिर अपने स्थान पर वास करने लगते हैं. पितृपक्ष में 15 दिन देवताओं की नहीं, पितरों की पूजा-अर्चना होती है. महालया से देवी-देवताओं की पूजा शुरू हो जाती है. इसलिए इसे देवी पक्ष भी कहा जाता है.

महालया त्योहार ज्यादातर बंगाली बंधुओं द्वारा मनाया जाता है. महालया नवरात्र या दुर्गा पूजा की शुरुआत मानी जाती है.

महालया त्योहार का इतिहास तब से जुड़ा है जब श्रीराम ने लंका युद्ध के लिए जाने से पहले देवी मां दुर्गा की पूजा की थी. उन्होंने देवी से आशीर्वाद लिए ताकि वे सीता को रावण के चंगुल से सफलतापूर्वक छुड़ा कर ला सकें. माना जाता है जब श्रीराम माता दुर्गा की पूजा कर रहे थे तो सभी देवताओं ने भी उनके साथ मिलकर दुर्गा मां की पूजा की थी, इसी दिन देवी दुर्गा ने स्वर्ग से पृथ्वी का सफ़र शुरू किया था.

एक और कहानी जो महालया से जुडी है वो है ,कर्ण की कहानी. कर्ण को दानवीर कहा जाता है, क्योंकि वह भोजन को छोड़कर सब कुछ दान देते थे. उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें पृथ्वी पर 14 दिन का समय दिया ताकि वे जितना ज्यादा हो सके दान कर सकें.

एक अन्य हिंदू मान्यता के अनुसार, मां दुर्गा का भगवान शिव से विवाह होने के बाद जब वह अपने मायके लौटी थीं और उस आगमन के लिए खास तैयारी की गई. इस आगमन को महालया के रूप में मनाया जाता है. जबकि बांग्ला मान्यता के अनुसार, महालया के दिन मां की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार, मां दुर्गा की आंखों को बनाते हैं जिसे चक्षुदान भी कहते हैं, जिसका मतलब है आंखें प्रदान करना.

सौर आश्विन के कृष्णपक्ष का नाम महालया है. इस पक्ष के अमावस्या तिथि को ही महालया कहा जाता है. माता दुर्गा के आगमन के इस दिन को महालया के रूप में भी मनाया जाता है, महालया के अगले दिन से मां दुर्गा के नौ दिनों की पूजा के लिए कलश स्थापना की जाती है , इसके साथ ही देवी के नौ रूपों की पूजा के साथ नवरात्रि की पूजा शुरू हो जाती है. फिर क्रमशः माता शैलपुत्री से लेकर माता सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना की जाएगी.

(यह लेख पंकज पीयूष की अनुमति से उनके फेसबुक वॉल से लिया गया है)

यशो देहि, द्विषो जहि.

महालया एक संस्कृत शब्द है, जिसमें 'महा' का अर्थ होता है, महान और 'आलया' का अर्थ है निवास. अर्थात् पृथ्वी पर अपार शक्ति की देवी का राक्षसी शक्तियों के उन्मूलन और भक्तों को आशीर्वाद और कृपा प्रदान करने के लिये महा निवास. महालया अमावस्या दुर्गा पूजा या नवरात्र की शुरुआत को दर्शाता है. महालया से ही नवरात्रों की शुरुआत हो जाती है.

महालया अमावस्या की काली रात को मां दुर्गा की पूजा की जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती और 'जागो तुमि जागो ' के मंत्रों के उच्चारण के साथ उन्हें धरती पर आने का आह्वान किया जाता है ताकि अपने भक्तों को आशीर्वाद दें.

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां दुर्गा धरती पर आकर असुर शक्तियों से अपने बच्चों की रक्षा करती हैं. यह देवी पक्ष की शुरुआत के साथ पितृपक्ष का अंत भी माना जाता है. महालया के दिन पितर अपने पुत्रादि से पिंडदान और तिलांजलि प्राप्त कर अपने पुत्र और परिवार को सुख-शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान अपने घर चले जाते हैं.

महालया से देवता फिर अपने स्थान पर वास करने लगते हैं. पितृपक्ष में 15 दिन देवताओं की नहीं, पितरों की पूजा-अर्चना होती है. महालया से देवी-देवताओं की पूजा शुरू हो जाती है. इसलिए इसे देवी पक्ष भी कहा जाता है.

महालया त्योहार ज्यादातर बंगाली बंधुओं द्वारा मनाया जाता है. महालया नवरात्र या दुर्गा पूजा की शुरुआत मानी जाती है.

महालया त्योहार का इतिहास तब से जुड़ा है जब श्रीराम ने लंका युद्ध के लिए जाने से पहले देवी मां दुर्गा की पूजा की थी. उन्होंने देवी से आशीर्वाद लिए ताकि वे सीता को रावण के चंगुल से सफलतापूर्वक छुड़ा कर ला सकें. माना जाता है जब श्रीराम माता दुर्गा की पूजा कर रहे थे तो सभी देवताओं ने भी उनके साथ मिलकर दुर्गा मां की पूजा की थी, इसी दिन देवी दुर्गा ने स्वर्ग से पृथ्वी का सफ़र शुरू किया था.

एक और कहानी जो महालया से जुडी है वो है ,कर्ण की कहानी. कर्ण को दानवीर कहा जाता है, क्योंकि वह भोजन को छोड़कर सब कुछ दान देते थे. उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें पृथ्वी पर 14 दिन का समय दिया ताकि वे जितना ज्यादा हो सके दान कर सकें.

एक अन्य हिंदू मान्यता के अनुसार, मां दुर्गा का भगवान शिव से विवाह होने के बाद जब वह अपने मायके लौटी थीं और उस आगमन के लिए खास तैयारी की गई. इस आगमन को महालया के रूप में मनाया जाता है. जबकि बांग्ला मान्यता के अनुसार, महालया के दिन मां की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार, मां दुर्गा की आंखों को बनाते हैं जिसे चक्षुदान भी कहते हैं, जिसका मतलब है आंखें प्रदान करना.

सौर आश्विन के कृष्णपक्ष का नाम महालया है. इस पक्ष के अमावस्या तिथि को ही महालया कहा जाता है. माता दुर्गा के आगमन के इस दिन को महालया के रूप में भी मनाया जाता है, महालया के अगले दिन से मां दुर्गा के नौ दिनों की पूजा के लिए कलश स्थापना की जाती है , इसके साथ ही देवी के नौ रूपों की पूजा के साथ नवरात्रि की पूजा शुरू हो जाती है. फिर क्रमशः माता शैलपुत्री से लेकर माता सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना की जाएगी.

(यह लेख पंकज पीयूष की अनुमति से उनके फेसबुक वॉल से लिया गया है)

Published on September 28, 2019 09:44

September 24, 2019

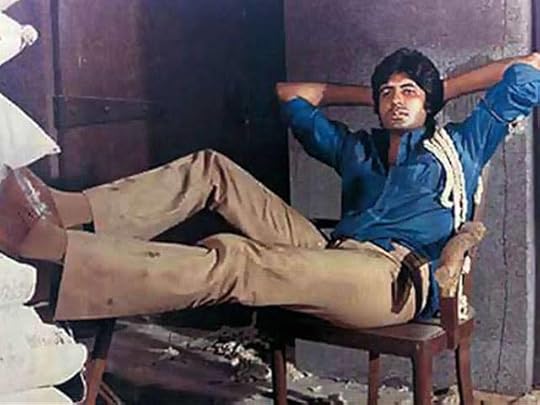

अमिताभ को न मिलता तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अर्थहीन हो जाता.

उस दौर में जब राजेश खन्ना का सुनहरा रोमांस लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था, समाज में थोड़ी बेचैनी आने लगी थी. बेचैनी इसलिए क्योंकि आजादी के बाद का खुमार उतर चुका था. आराधना जैसी सुपर हिट फिल्म से राजेश खन्ना का आविर्भाव हुआ था. खन्ना का रोमांस लोगों को पथरीली दुनिया से दूर ले जाता, यहां लोगों ने परदे पर बारिश के बाद सुनसान मकान में दो जवां दिलों को आग जलाकर फिर वह सब कुछ करते देखा, जो सिर्फ उनके ख्वाबों में था.

राजेश खन्ना अपने 4 साल के छोटे सुपरस्टारडम में लोगों को लुभा तो ले गए, लेकिन समाज परदे पर परीकथाओं जैसी प्रेम कहानियों को देखकर कर कसमसा रहा था. इस तरह का पलायनवाद ज्यादा टिकाऊ होता नहीं. सो, ताश के इस महल को बस एक फूंक की दरकार थी. दर्शक बेचैन था. उन्ही दिनों परदे पर रोमांस की नाकाम कोशिशों के बाद एक बाग़ी तेवर की धमक दिखी, जिसे लोगों ने अमिताभ बच्चन के नाम से जाना.

महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और पंगु होती व्यवस्था से लड़ने वाली एक बुलंद आवाज़ की ज़रुरत थी. ऐसे में इस लंबे लड़के की बुलंद आवाज़ परदे पर गूंजने लग गई. इस नौजवान के पास इतना दम था कि वह व्यवस्था से खुद लोहा ले सके और ख़ुद्दारी इतनी कि फेंके हुए पैसे तक नहीं उठाता.

गुस्सैल निगाहों को बेचैन हाव-भाव और संजीदा-विद्रोही आवाज़ ने नई देहभाषा दी. उस वक्त जब देश जमाखोरी, कालाबाज़ारी और ठेकेदारों-साहूकारों के गठजोड़ तले पिस रहा था, बच्चन ने जंजीर और दीवार जैसी फिल्मों के ज़रिए नौजवानों के गुस्से को परदे पर साकार कर दिया.

विजय के नाम से जाना जाने वाला यह शख्स, एक ऐसा नौजवान था, जो इंसाफ के लिए लड़ रहा था, और जिसको न्याय नहीं मिले तो वह अकेला मैदान में कूद पड़ता है.

कुछ लोग तो इतना तक कहते है कि अमिताभ के निभाए इसी गुस्सेवर नौजवान किरदार ने सत्तर के दशक में एक बड़ी क्रांति की राह रोक दी. लेकिन बदलते वक्त के साथ इस नौजवान के चरित्र में भी बदलाव आया. जंजीर में उसूलों के लिए सब-इंसपेक्टर की नौकरी छोड़ देने वाला नौजवान फिल्म देव तक अधेड़ हो जाता है. जंजीर में उस सब-इंस्पेक्टर को जो दोस्त मिलता है वह भी ग़ज़ब का. उसके लिए यारी, ईमान की तरह होती है.

बहरहाल, अमिताभ का गुस्सा भी कुली, इंकलाब आते-आते टाइप्ड हो गया. जब भी इस अमिताभ ने खुद को या अपनी आवाज को किसी मैं आजाद हूं में या अग्निपथ में बदलना चाहा, लोगों ने स्वीकार नहीं किया.

तो नएपन के इस अभाव की वजह से लाल बादशाह, मत्युदाता, और कोहराम का पुराने बिल्लों और उन्हीं टोटकों के साथ वापस आया हुआ अमिताभ लोगों को नहीं भाया. वजह- उदारीकरण के दौर में भारतीय जनता का मानस बदल गया था. अब लोगो के पास खर्च करने के लिए पैसा था, तो वह रोटी के मसले पर क्यों गुस्सा जाहिर करे.

उम्र में आया बदलाव उसूलों में भी बदलाव का सबब बन गया. देव में इसी नौजवान के पुलिस कमिश्नर बनते ही उसूल बदल जाते हैं, और वह समझौतावादी हो जाता है.

लेकिन अमिताभ जैसे अभिनेता के लिए, भारतीय समाज में यह दो अलग-अलग तस्वीरों की तरह नहीं दिखतीं. दोनों एक दूसरे में इतनी घुलमिल गए हैं कि अभिनेता और व्यक्ति अमिताभ एक से ही दिखते हैं. जब अभिनेता अमिताभ कुछ कर गुज़रता है तो लोगों को वास्तविक जीवन का अमिताभ याद रहता है और जब असल का अमिताभ कुछ करता है तो पर्दे का उसका चरित्र सामने दिखता है.

अमिताभ का चरित्र बाज़ार के साथ जिस तरह बदला है वह भी अपने आपमें एक चौंकाने वाला परिवर्तन है. जब ‘दीवार के एक बच्चे ने कहा कि उसे फेंककर दिए हुए पैसे मंज़ूर नहीं, पैसे उसको हाथ में दिए जाएं, तो लोगों ने ख़ूब तालियां बजाईं.

बहुत से लोगों को लगा कि यही तो आत्मसम्मान के साथ जीना है. फिर उसी अमिताभ ने लोगों के सामने पैसे फ़ेंक-फेंककर कहा, ‘लो, करोड़पति हो जाओ.’ कुछ लोगों को यह अमिताभ अखर रहा था लेकिन ज्यादातर लोगों को बाज़ार का खड़ा किया हुआ यह अमिताभ भी भा गया.

अपनी फिल्मों के साथ आज अमिताभ हर मुमकिन चीज बेच रहे हैं. वह तेल, अगरबत्ती, पोलियो ड्रॉप से लेकर रंग-रोगन, बीमा और कोला तक खरीदने का आग्रह दर्शकों से करते हैं. करें भी क्यों न, आखिर उनकी एक छवि है और उन्हें अपनी छवि को भुनाने का पूरा हक है. दर्शक किसी बुजुर्ग की बात की तरह उनकी बात आधी सुनता भी है और आधी बिसरा भी देता है.

बहरहाल, अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्मों के साथ जो विज्ञापन किए उसमें बाजार के साथ और चलन के साथ उनका खड़ा होना स्पष्ट दिखता है. विज्ञापन में कंघी-शीशा-तेल बेचने के साथ-साथ अमिताभ ने अपनी सियासी दोस्ती भी निभाई. एक तरफ वे कमिटमेंट और मजबूरी के तहत पोलियो के ब्रांड एंबेसेडर बने तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताने का काम भी किया. (काम किया यह तकियाकलाम है समाजवादियों का) और फिर बदलते वक्त के साथ अमिताभ ने जाहिर न होने देते हुए पाला बदल लिया.

अब वे दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में.

बहरहाल, अमिताभ बच्चन की सबसे बुरी फिल्मों में किसी को अमिताभ के अभिनय से शिकायत नहीं हुई है. तूफान, जादूगर से लेकर अक्स, निशब्द, तीन..किसी भी फिल्म का नाम लीजिए, अमिताभ काम के समय और काम को लेकर पाबंद रहे हैं. उनके इन गुणों को लेकर टनों कागज खर्च किए जा चुके हैं.

फिल्हाल, उनके कद और अभिनय को देखते हुए हम यही कहते हैं देर-सबेर इंडस्ट्री के शहंशाह को यह तो मिलना ही था. न मिलता, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ही अर्थहीन होता.

राजेश खन्ना अपने 4 साल के छोटे सुपरस्टारडम में लोगों को लुभा तो ले गए, लेकिन समाज परदे पर परीकथाओं जैसी प्रेम कहानियों को देखकर कर कसमसा रहा था. इस तरह का पलायनवाद ज्यादा टिकाऊ होता नहीं. सो, ताश के इस महल को बस एक फूंक की दरकार थी. दर्शक बेचैन था. उन्ही दिनों परदे पर रोमांस की नाकाम कोशिशों के बाद एक बाग़ी तेवर की धमक दिखी, जिसे लोगों ने अमिताभ बच्चन के नाम से जाना.

महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और पंगु होती व्यवस्था से लड़ने वाली एक बुलंद आवाज़ की ज़रुरत थी. ऐसे में इस लंबे लड़के की बुलंद आवाज़ परदे पर गूंजने लग गई. इस नौजवान के पास इतना दम था कि वह व्यवस्था से खुद लोहा ले सके और ख़ुद्दारी इतनी कि फेंके हुए पैसे तक नहीं उठाता.

गुस्सैल निगाहों को बेचैन हाव-भाव और संजीदा-विद्रोही आवाज़ ने नई देहभाषा दी. उस वक्त जब देश जमाखोरी, कालाबाज़ारी और ठेकेदारों-साहूकारों के गठजोड़ तले पिस रहा था, बच्चन ने जंजीर और दीवार जैसी फिल्मों के ज़रिए नौजवानों के गुस्से को परदे पर साकार कर दिया.

विजय के नाम से जाना जाने वाला यह शख्स, एक ऐसा नौजवान था, जो इंसाफ के लिए लड़ रहा था, और जिसको न्याय नहीं मिले तो वह अकेला मैदान में कूद पड़ता है.

कुछ लोग तो इतना तक कहते है कि अमिताभ के निभाए इसी गुस्सेवर नौजवान किरदार ने सत्तर के दशक में एक बड़ी क्रांति की राह रोक दी. लेकिन बदलते वक्त के साथ इस नौजवान के चरित्र में भी बदलाव आया. जंजीर में उसूलों के लिए सब-इंसपेक्टर की नौकरी छोड़ देने वाला नौजवान फिल्म देव तक अधेड़ हो जाता है. जंजीर में उस सब-इंस्पेक्टर को जो दोस्त मिलता है वह भी ग़ज़ब का. उसके लिए यारी, ईमान की तरह होती है.

बहरहाल, अमिताभ का गुस्सा भी कुली, इंकलाब आते-आते टाइप्ड हो गया. जब भी इस अमिताभ ने खुद को या अपनी आवाज को किसी मैं आजाद हूं में या अग्निपथ में बदलना चाहा, लोगों ने स्वीकार नहीं किया.

तो नएपन के इस अभाव की वजह से लाल बादशाह, मत्युदाता, और कोहराम का पुराने बिल्लों और उन्हीं टोटकों के साथ वापस आया हुआ अमिताभ लोगों को नहीं भाया. वजह- उदारीकरण के दौर में भारतीय जनता का मानस बदल गया था. अब लोगो के पास खर्च करने के लिए पैसा था, तो वह रोटी के मसले पर क्यों गुस्सा जाहिर करे.

उम्र में आया बदलाव उसूलों में भी बदलाव का सबब बन गया. देव में इसी नौजवान के पुलिस कमिश्नर बनते ही उसूल बदल जाते हैं, और वह समझौतावादी हो जाता है.

लेकिन अमिताभ जैसे अभिनेता के लिए, भारतीय समाज में यह दो अलग-अलग तस्वीरों की तरह नहीं दिखतीं. दोनों एक दूसरे में इतनी घुलमिल गए हैं कि अभिनेता और व्यक्ति अमिताभ एक से ही दिखते हैं. जब अभिनेता अमिताभ कुछ कर गुज़रता है तो लोगों को वास्तविक जीवन का अमिताभ याद रहता है और जब असल का अमिताभ कुछ करता है तो पर्दे का उसका चरित्र सामने दिखता है.

अमिताभ का चरित्र बाज़ार के साथ जिस तरह बदला है वह भी अपने आपमें एक चौंकाने वाला परिवर्तन है. जब ‘दीवार के एक बच्चे ने कहा कि उसे फेंककर दिए हुए पैसे मंज़ूर नहीं, पैसे उसको हाथ में दिए जाएं, तो लोगों ने ख़ूब तालियां बजाईं.

बहुत से लोगों को लगा कि यही तो आत्मसम्मान के साथ जीना है. फिर उसी अमिताभ ने लोगों के सामने पैसे फ़ेंक-फेंककर कहा, ‘लो, करोड़पति हो जाओ.’ कुछ लोगों को यह अमिताभ अखर रहा था लेकिन ज्यादातर लोगों को बाज़ार का खड़ा किया हुआ यह अमिताभ भी भा गया.

अपनी फिल्मों के साथ आज अमिताभ हर मुमकिन चीज बेच रहे हैं. वह तेल, अगरबत्ती, पोलियो ड्रॉप से लेकर रंग-रोगन, बीमा और कोला तक खरीदने का आग्रह दर्शकों से करते हैं. करें भी क्यों न, आखिर उनकी एक छवि है और उन्हें अपनी छवि को भुनाने का पूरा हक है. दर्शक किसी बुजुर्ग की बात की तरह उनकी बात आधी सुनता भी है और आधी बिसरा भी देता है.

बहरहाल, अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्मों के साथ जो विज्ञापन किए उसमें बाजार के साथ और चलन के साथ उनका खड़ा होना स्पष्ट दिखता है. विज्ञापन में कंघी-शीशा-तेल बेचने के साथ-साथ अमिताभ ने अपनी सियासी दोस्ती भी निभाई. एक तरफ वे कमिटमेंट और मजबूरी के तहत पोलियो के ब्रांड एंबेसेडर बने तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताने का काम भी किया. (काम किया यह तकियाकलाम है समाजवादियों का) और फिर बदलते वक्त के साथ अमिताभ ने जाहिर न होने देते हुए पाला बदल लिया.

अब वे दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में.

बहरहाल, अमिताभ बच्चन की सबसे बुरी फिल्मों में किसी को अमिताभ के अभिनय से शिकायत नहीं हुई है. तूफान, जादूगर से लेकर अक्स, निशब्द, तीन..किसी भी फिल्म का नाम लीजिए, अमिताभ काम के समय और काम को लेकर पाबंद रहे हैं. उनके इन गुणों को लेकर टनों कागज खर्च किए जा चुके हैं.

फिल्हाल, उनके कद और अभिनय को देखते हुए हम यही कहते हैं देर-सबेर इंडस्ट्री के शहंशाह को यह तो मिलना ही था. न मिलता, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ही अर्थहीन होता.

Published on September 24, 2019 10:39

September 21, 2019

आइआइटी का शाकाहारी अंडा हिप्पोक्रेसी का ताजातरीन नमूना है

खुद को शाकाहारी कहने वाले लोगों में भी ऐसे लोगों की हिस्सेदारी काफी है जिनमें मांसाहार की काफी ललक होती है. ऊपर-ऊपर भले ही वे मांस खाने वालों पर लानतें भेजते रहें, पर अंदर से मांस का जायका पाने की हसरत होती ही है.

सोशल मीडिया पर शाकाहार बनाम मांसाहार के बीच गजब की बहस चलती देखी है मैंने. कई लोग शाकाहार को अच्छा बताते हैं और मांसाहार को बुरा. अब कल ही यानी 18 सितंबर को आईआईटी दिल्ली ने शाकाहारी अंडा पेश किया. आईआईटी का तर्क है कि दुनिया भर में 'बीइंग वीगन' यानी शाकाहारी होने का आंदोलन बढ़ रहा है. मांसाहार के शौकीन लोग भी शाकाहार की तरफ रुख कर रहे हैं. ऐसे में अगर शाकाहारी अंडे से बनी भुर्जी मिल जाए तो फिर शाकाहारी बनने के लिए बेताब मांसाहारी लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प होगा. इतना ही नहीं चिकन, मछली, सुअर के मांस (पोर्क) से बनी अलग-अलग डिशेज के स्वाद और गुण दोनों शाकाहारी उत्पाद में ही मिल जाएं तो कम से कम शाकाहारियों के पास मांसाहार के स्वाद को चखने और मांसाहारियों के पास शाकाहार को चुनने का विकल्प मौजूद हो जाएगा.

आईआईटी के साथ इस मसले पर जुड़ी स्टार्ट-अप कंपनी फोर पर्स्यूट के बिजनेस मैनेजर कार्तिकेय का तर्क है कि पर्यावरण के बर्बाद होने में बीफ (गोमांस) या बफ (भैंसे का मांस) की अहम भूमिका है. दुनिया भर में वीगन यानी शाकाहारी होने को लेकर कई आंदोलन चल रहे हैं. ऐसे में अगर मांसाहार का विकल्प पेश किया जाए तो यह पर्यावरण को बचाने की मुहिम में शामिल होने जैसा होगा.

फोर पर्स्यूट कंपनी लगातार इस तरह की खोज में लगी है. और अब वह यह कंपनी साल भर में कई और मांसाहार के उत्पादों का विकल्प पेश करने की तैयारी कर चुकी है.

यह तो खबर हुई पर मुझे हमेशा लगता रहा है कि खुद को शाकाहारी कहने वाले लोगों में भी ऐसे लोगों की हिस्सेदारी काफी है जिनमें मांसाहार की काफी ललक होती है. ऊपर-ऊपर भले ही वे मांस खाने वालों पर लानतें भेजते रहें, पर अंदर से मांस का जायका पाने की हसरत होती ही है. यह बात मैं कुछ खास तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं. सोचिए जरा. आपका भी कोई दोस्त ऐसा होगा जरूर जो कहता होगा कि वह शाकाहारी है और अंडा खाता होगा. अंडा करी या ऑमलेट खाने में उसे कत्तई मांसाहार नहीं लगता होगा. कई लोगों ने एगिटेरियन नाम से नया नामकरण ही कर डाला है.

कुछ लोग ऐसे भी हैं, मांस नहीं खाएंगे पर उसका सालन खाने में परहेज नहीं उनको. ऐसे में मुझे लगता है कि मांसाहारियों से अधिक ललक इन कथित शाकाहारियों में होती है मांस खाने की. वरना, शाकाहारी अंडा, लेग पीस की शक्ल वाला सोया चाप और वेज बिरयानी जैसी खोजें नहीं होतीं. सवाल यही है कि आखिर शाकाहारी अंडे की जरूरत ही क्यों है? खाने की कुछ नई चीज है तो उसको नया नाम दो. अंडा क्यों? मांसाहार बनाम शाकाहार की बहस में अमूमन धर्म का कोण भी घुस ही आता है. कई लोग इसमें मानवीयता और इंसानियत भी जोड़ते हैं.

कारोबार, रोजगार और भोजन के चयन की स्वतंत्रता के तर्क तो खैर हैं ही, पर यह मानिए कि मांसाहार मनुष्य के लिए कुछ नई चीज नहीं है. कॉग्नीटिव रिवोल्यूशन से पहले भी और उसके बाद कृषि का काम सीखने से पहले भी, इंसान खाद्य संग्राहक और शिकारी ही था. इंसान अपने क्रम विकास में पशुपालक भी रहा है. फिर भी, यह लंबी बहस है. फिलहाल तो यही लगता है आईआईटी को जन-कल्याण से जुड़े शोधों पर अधिक ध्यान देना चाहिए. जिनको अंडे और चिकन का जायका चाहिए होगा, वह इनको खाने का प्रयोग खुद कर सकते हैं.

सोशल मीडिया पर शाकाहार बनाम मांसाहार के बीच गजब की बहस चलती देखी है मैंने. कई लोग शाकाहार को अच्छा बताते हैं और मांसाहार को बुरा. अब कल ही यानी 18 सितंबर को आईआईटी दिल्ली ने शाकाहारी अंडा पेश किया. आईआईटी का तर्क है कि दुनिया भर में 'बीइंग वीगन' यानी शाकाहारी होने का आंदोलन बढ़ रहा है. मांसाहार के शौकीन लोग भी शाकाहार की तरफ रुख कर रहे हैं. ऐसे में अगर शाकाहारी अंडे से बनी भुर्जी मिल जाए तो फिर शाकाहारी बनने के लिए बेताब मांसाहारी लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प होगा. इतना ही नहीं चिकन, मछली, सुअर के मांस (पोर्क) से बनी अलग-अलग डिशेज के स्वाद और गुण दोनों शाकाहारी उत्पाद में ही मिल जाएं तो कम से कम शाकाहारियों के पास मांसाहार के स्वाद को चखने और मांसाहारियों के पास शाकाहार को चुनने का विकल्प मौजूद हो जाएगा.

आईआईटी के साथ इस मसले पर जुड़ी स्टार्ट-अप कंपनी फोर पर्स्यूट के बिजनेस मैनेजर कार्तिकेय का तर्क है कि पर्यावरण के बर्बाद होने में बीफ (गोमांस) या बफ (भैंसे का मांस) की अहम भूमिका है. दुनिया भर में वीगन यानी शाकाहारी होने को लेकर कई आंदोलन चल रहे हैं. ऐसे में अगर मांसाहार का विकल्प पेश किया जाए तो यह पर्यावरण को बचाने की मुहिम में शामिल होने जैसा होगा.

फोर पर्स्यूट कंपनी लगातार इस तरह की खोज में लगी है. और अब वह यह कंपनी साल भर में कई और मांसाहार के उत्पादों का विकल्प पेश करने की तैयारी कर चुकी है.

यह तो खबर हुई पर मुझे हमेशा लगता रहा है कि खुद को शाकाहारी कहने वाले लोगों में भी ऐसे लोगों की हिस्सेदारी काफी है जिनमें मांसाहार की काफी ललक होती है. ऊपर-ऊपर भले ही वे मांस खाने वालों पर लानतें भेजते रहें, पर अंदर से मांस का जायका पाने की हसरत होती ही है. यह बात मैं कुछ खास तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं. सोचिए जरा. आपका भी कोई दोस्त ऐसा होगा जरूर जो कहता होगा कि वह शाकाहारी है और अंडा खाता होगा. अंडा करी या ऑमलेट खाने में उसे कत्तई मांसाहार नहीं लगता होगा. कई लोगों ने एगिटेरियन नाम से नया नामकरण ही कर डाला है.

कुछ लोग ऐसे भी हैं, मांस नहीं खाएंगे पर उसका सालन खाने में परहेज नहीं उनको. ऐसे में मुझे लगता है कि मांसाहारियों से अधिक ललक इन कथित शाकाहारियों में होती है मांस खाने की. वरना, शाकाहारी अंडा, लेग पीस की शक्ल वाला सोया चाप और वेज बिरयानी जैसी खोजें नहीं होतीं. सवाल यही है कि आखिर शाकाहारी अंडे की जरूरत ही क्यों है? खाने की कुछ नई चीज है तो उसको नया नाम दो. अंडा क्यों? मांसाहार बनाम शाकाहार की बहस में अमूमन धर्म का कोण भी घुस ही आता है. कई लोग इसमें मानवीयता और इंसानियत भी जोड़ते हैं.

कारोबार, रोजगार और भोजन के चयन की स्वतंत्रता के तर्क तो खैर हैं ही, पर यह मानिए कि मांसाहार मनुष्य के लिए कुछ नई चीज नहीं है. कॉग्नीटिव रिवोल्यूशन से पहले भी और उसके बाद कृषि का काम सीखने से पहले भी, इंसान खाद्य संग्राहक और शिकारी ही था. इंसान अपने क्रम विकास में पशुपालक भी रहा है. फिर भी, यह लंबी बहस है. फिलहाल तो यही लगता है आईआईटी को जन-कल्याण से जुड़े शोधों पर अधिक ध्यान देना चाहिए. जिनको अंडे और चिकन का जायका चाहिए होगा, वह इनको खाने का प्रयोग खुद कर सकते हैं.

Published on September 21, 2019 03:28

September 20, 2019

नदीसूत्रः गोमती अवध की एक नदी के वध की कथा है

गोमती नदी को सजाने के लिए लखनऊ में रिवर फ्रंट बनाया गया, पर अभी भी 36 गंदे नाले गिरते हैं. गोमती के पानी में आर्सेनिक के साथ भारी धातुओं की मात्रा भी पाई गई है. शिवपुराण में गोमती को शिव की पुत्री बताया गया है, पर हम धर्मभीरू भारतीय अवध की इस जीवनरेखा का वध कर रहे हैं

हम तो अब तक यही मानते हैं कि भारतवर्ष में जिस इलाके को कुदरत से जो मिला है, वह ईश्वर का वरदान ही है. पर शिव पुराण में एक नदी को ईश्वर ने खुद आदेश दिया कि वह मां बन कर जनता का लालन-पालन करे. इस पुराण में भगवान शिव स्वयं नर्मदा और गोमती को अपनी पुत्रियां स्वीकार करते हैं. आज की बात उन्हीं में से एक गोमती की. वही गोमती, जिसे ऋग्वेद के अष्टम और दशम मण्डल में सदानीरा बताया गया है. गोमती अवध को मिला ईश्वर का वरदान ही है. पर हमें अब ऐसे वरदानों की परवाह ही कहां है!

असल में, नदियां महज पानी को ढोने वाला रास्ता नहीं होती. इनके किनारे, पूरा इतिहास, पूरी विरासत और एक तहजीब का किस्सा होता है.

गोमती नदी तो साक्षी रही होगी कि कैसे भगवान राम के छोटे भाई ने अपनी नगरी इसके किनारों पर बसाई होगी. गोमती ने देखा होगा कि कैसे लव और कुश ने अपनी मां को जंगल में छोड़ देने के अपने पिता के फैसले का विरोध किया होगा. अगर पौराणिक कहानियों में आपकी आस्था है, तो आपको यह भी पता होगा कि गोमती के किनारे भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम या हलधर ने अपने अपराध का प्रायश्चित किया था. भगवान बुद्ध ने इसके तटों पर विश्राम किया होगा, धम्म के उपदेश दिए होंगे. चीनी यात्री ह्वेनसांग इसके किनारों से होकर गुजरा होगा.

कैसे पृथ्वीराज चौहान के शत्रु बने राजा जयचंद ने मशहूर योद्धा बंधुओं आल्हा- ऊदल को पासी और भारशिवों का दमन करने के लिए यहां भेजा था. मुगल बादशाह अकबर ने यहीं पर तो वाजपेय यज्ञ कराने के लिए एक लाख रुपये ब्राह्मणों को दिये थे और तब गोमती का तट वैदिक ऋचाओं से गूंजा होगा. तुलसी की प्रिय नदी यही धेनुमती तो थी.

यही धेनुमती आज गोमती है, जिसका पानी शोधन के बाद भी इस्तेमाल के लायक नहीं बचा.

इस नदी का यह हाल नालों का पानी बिना ट्रीटमेंट के सीधे नदी में गिराने से हुआ है. नतीजतन, गोमती नदी में पेट की बीमारियों के लिए जिम्मेदार कॉलीफोर्म बैक्टीरिया ट्रीटमेंट को लिए जाने वाले पानी के मानक से 34 गुना अधिक है.

गोमती नदी उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के आंकड़े देखें तो इस पूरे साल यानी 2019 के सभी महीनों में हालात खराब ही मिले है.

जनवरी से जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक केवल कॉलीफोर्म ही नहीं पानी में जलीय जीवन बनाए रखने के लिए जरूरी घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा भी न्यूनतम हो गई है. वैज्ञानिकों का कहना है कि जलीय जीवन ही नदी के पानी के शुद्ध और प्रदूषणमुक्त होने का संकेत होता है. पानी में ऑक्सीजन नहीं होगी तो जलीय जीवन बच नहीं पाएगा.

इतना ही नहीं, अंग्रेजी के अखबार न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक, पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि गोमती नदी में भारी धातुओं की काफी मात्रा मौजूद है. इस साल पहली बार लखनऊ में गोमती नदी के पानी में आर्सेनिक की मात्रा भी मिली है और जाहिर है नदी संरक्षण की तमाम पहलों को इससे धक्का पहुंचा है.

यूपीपीसीबी के मुताबिक, पिछले कई बरसों के दौरान गोमती नदी की धारा में 35 से 40 फीसदी तक की कमी आई है. अखबार में छपी रिपोर्ट कहती है कि गोमती नदी की धारा में लेड, कैडमियम और तांबे जैसे धातुओं की मात्रा की मौजूदगी है जो काफी खतरनाक है. इन धातुओं की मौजूदगी की मात्रा सतही जल के मुकाबले नदी की तली में कई गुना अधिक है.

इनमें भी तांबे की मात्रा कैडमियम, आर्सेनिक और लेड के मुकाबले काफी अधिक है. वैज्ञानिकों का कहना है कि कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, मर्करी, मैंगनीज, निकल, लेड, टिन और जिंक जैसे धातु अगर 5 से अधिक के घनत्व में मौजूद हों तो काफी कम मात्रा में होने पर भी पर्यावरण के लिए काफी घातक होते हैं.

पेयजल के जरिए भोजन श्रृंखला में प्रविष्ट होने वाला आर्सेनिक कैंसर और त्वचा रोग पैदा करता है जबकि कैडमियम लीवर और किडनी को क्षतिग्रस्त कर देता है.

असल में, सिर्फ नवाबों के शहर लखनऊ में ही 36 गंदे नाले गोमती में गिरते हैं. शहर के आसपास के चीनी मिल से निकले अपशिष्ट भी इसी नदी में प्रवाहित होते हैं और जाहिर है इस नदी को काफी गंदा और प्रदूषित कर देते हैं.

गोमती नदी में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा 1 मिग्रा/लीटर या कहीं-कहीं तो शून्य है. जबकि सामान्य जलीय जीवन के लिए इसे 4 मिग्रा/लीटर होना चाहिए.

गोमती को तो अवध को सींचने का काम दिया गया था, पर इसके जन्मस्थान पीलीभीत में ही इसका वध होने लगता है. गोमती किसी ग्लेशियर का पानी लेकर नहीं चलती, यह भूजल की वजह से बनती है और उसी से रिचार्ज होकर नदी बन जाती है. पर, पीलीभीत में ही इसके उद्गम पर अवैध कब्जों ने इसकी सांसे रोकनी शुरू कर दी हैं.

गोमती की सहायक नदियों का इससे भी बुरा हाल है. बंडा-खुटार रोड पर झुकनिया नदी जलकुंभी, प्लास्टिक की थैलियों और गंदगी से भरी हुई है. जबकि बंडा-पुवायां रोड पर भैंसी नदी पूरी तरह सूख चुकी है.

गमती के बेसिन में साठा धान यानी गरमियों में लगाई जाने वाली धान के लिए जरूरी पानी नदी से ही उलीचा जाता है. नदी को जीवन देने वाले भूजल के स्रोत सूखते जा रहे हैं. नदी का आंचल खाली करके और उसके मौजूदा बहाव में अपनी गंदा जल गिराकर हम उसका वध कर रहे हैं.

हां, उत्तर प्रदेश में सरकारों ने लखनऊ शहर में इस मरती हुई नदी को रिवर फ्रंट के जरिए सुंदर बनाने का काम किया. खूबसूरत घाट बनाकर रंग-रोगन भी किया गया है. कुछ ऐसे ही जैसे हमारे बिहार में एक कहावत हैः ऊपर से फिट-फाट, नीचे से मोकामा घाट. हमें यह जानने की जरूरत है कि गोमती अब अपनी आखरी सांसे गिनने लगी है. गोमती बहे ही नहीं तो काहे की नदी? नदी के घाट ही नदी नहीं होते. उसको सुंदर बनाने की बजाए साफ बनाया जाना जरूरी है. हम अब भी नहीं चेते, तो अवध की इस नदी के वध के भागीदार होंगे.पनी देवी की हत्या पर उतारू हैं.

***

हम तो अब तक यही मानते हैं कि भारतवर्ष में जिस इलाके को कुदरत से जो मिला है, वह ईश्वर का वरदान ही है. पर शिव पुराण में एक नदी को ईश्वर ने खुद आदेश दिया कि वह मां बन कर जनता का लालन-पालन करे. इस पुराण में भगवान शिव स्वयं नर्मदा और गोमती को अपनी पुत्रियां स्वीकार करते हैं. आज की बात उन्हीं में से एक गोमती की. वही गोमती, जिसे ऋग्वेद के अष्टम और दशम मण्डल में सदानीरा बताया गया है. गोमती अवध को मिला ईश्वर का वरदान ही है. पर हमें अब ऐसे वरदानों की परवाह ही कहां है!

असल में, नदियां महज पानी को ढोने वाला रास्ता नहीं होती. इनके किनारे, पूरा इतिहास, पूरी विरासत और एक तहजीब का किस्सा होता है.

गोमती नदी तो साक्षी रही होगी कि कैसे भगवान राम के छोटे भाई ने अपनी नगरी इसके किनारों पर बसाई होगी. गोमती ने देखा होगा कि कैसे लव और कुश ने अपनी मां को जंगल में छोड़ देने के अपने पिता के फैसले का विरोध किया होगा. अगर पौराणिक कहानियों में आपकी आस्था है, तो आपको यह भी पता होगा कि गोमती के किनारे भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम या हलधर ने अपने अपराध का प्रायश्चित किया था. भगवान बुद्ध ने इसके तटों पर विश्राम किया होगा, धम्म के उपदेश दिए होंगे. चीनी यात्री ह्वेनसांग इसके किनारों से होकर गुजरा होगा.

कैसे पृथ्वीराज चौहान के शत्रु बने राजा जयचंद ने मशहूर योद्धा बंधुओं आल्हा- ऊदल को पासी और भारशिवों का दमन करने के लिए यहां भेजा था. मुगल बादशाह अकबर ने यहीं पर तो वाजपेय यज्ञ कराने के लिए एक लाख रुपये ब्राह्मणों को दिये थे और तब गोमती का तट वैदिक ऋचाओं से गूंजा होगा. तुलसी की प्रिय नदी यही धेनुमती तो थी.

यही धेनुमती आज गोमती है, जिसका पानी शोधन के बाद भी इस्तेमाल के लायक नहीं बचा.

इस नदी का यह हाल नालों का पानी बिना ट्रीटमेंट के सीधे नदी में गिराने से हुआ है. नतीजतन, गोमती नदी में पेट की बीमारियों के लिए जिम्मेदार कॉलीफोर्म बैक्टीरिया ट्रीटमेंट को लिए जाने वाले पानी के मानक से 34 गुना अधिक है.

गोमती नदी उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के आंकड़े देखें तो इस पूरे साल यानी 2019 के सभी महीनों में हालात खराब ही मिले है.

जनवरी से जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक केवल कॉलीफोर्म ही नहीं पानी में जलीय जीवन बनाए रखने के लिए जरूरी घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा भी न्यूनतम हो गई है. वैज्ञानिकों का कहना है कि जलीय जीवन ही नदी के पानी के शुद्ध और प्रदूषणमुक्त होने का संकेत होता है. पानी में ऑक्सीजन नहीं होगी तो जलीय जीवन बच नहीं पाएगा.

इतना ही नहीं, अंग्रेजी के अखबार न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक, पर्यावरण वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि गोमती नदी में भारी धातुओं की काफी मात्रा मौजूद है. इस साल पहली बार लखनऊ में गोमती नदी के पानी में आर्सेनिक की मात्रा भी मिली है और जाहिर है नदी संरक्षण की तमाम पहलों को इससे धक्का पहुंचा है.

यूपीपीसीबी के मुताबिक, पिछले कई बरसों के दौरान गोमती नदी की धारा में 35 से 40 फीसदी तक की कमी आई है. अखबार में छपी रिपोर्ट कहती है कि गोमती नदी की धारा में लेड, कैडमियम और तांबे जैसे धातुओं की मात्रा की मौजूदगी है जो काफी खतरनाक है. इन धातुओं की मौजूदगी की मात्रा सतही जल के मुकाबले नदी की तली में कई गुना अधिक है.

इनमें भी तांबे की मात्रा कैडमियम, आर्सेनिक और लेड के मुकाबले काफी अधिक है. वैज्ञानिकों का कहना है कि कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, मर्करी, मैंगनीज, निकल, लेड, टिन और जिंक जैसे धातु अगर 5 से अधिक के घनत्व में मौजूद हों तो काफी कम मात्रा में होने पर भी पर्यावरण के लिए काफी घातक होते हैं.

पेयजल के जरिए भोजन श्रृंखला में प्रविष्ट होने वाला आर्सेनिक कैंसर और त्वचा रोग पैदा करता है जबकि कैडमियम लीवर और किडनी को क्षतिग्रस्त कर देता है.

असल में, सिर्फ नवाबों के शहर लखनऊ में ही 36 गंदे नाले गोमती में गिरते हैं. शहर के आसपास के चीनी मिल से निकले अपशिष्ट भी इसी नदी में प्रवाहित होते हैं और जाहिर है इस नदी को काफी गंदा और प्रदूषित कर देते हैं.

गोमती नदी में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा 1 मिग्रा/लीटर या कहीं-कहीं तो शून्य है. जबकि सामान्य जलीय जीवन के लिए इसे 4 मिग्रा/लीटर होना चाहिए.

गोमती को तो अवध को सींचने का काम दिया गया था, पर इसके जन्मस्थान पीलीभीत में ही इसका वध होने लगता है. गोमती किसी ग्लेशियर का पानी लेकर नहीं चलती, यह भूजल की वजह से बनती है और उसी से रिचार्ज होकर नदी बन जाती है. पर, पीलीभीत में ही इसके उद्गम पर अवैध कब्जों ने इसकी सांसे रोकनी शुरू कर दी हैं.

गोमती की सहायक नदियों का इससे भी बुरा हाल है. बंडा-खुटार रोड पर झुकनिया नदी जलकुंभी, प्लास्टिक की थैलियों और गंदगी से भरी हुई है. जबकि बंडा-पुवायां रोड पर भैंसी नदी पूरी तरह सूख चुकी है.

गमती के बेसिन में साठा धान यानी गरमियों में लगाई जाने वाली धान के लिए जरूरी पानी नदी से ही उलीचा जाता है. नदी को जीवन देने वाले भूजल के स्रोत सूखते जा रहे हैं. नदी का आंचल खाली करके और उसके मौजूदा बहाव में अपनी गंदा जल गिराकर हम उसका वध कर रहे हैं.

हां, उत्तर प्रदेश में सरकारों ने लखनऊ शहर में इस मरती हुई नदी को रिवर फ्रंट के जरिए सुंदर बनाने का काम किया. खूबसूरत घाट बनाकर रंग-रोगन भी किया गया है. कुछ ऐसे ही जैसे हमारे बिहार में एक कहावत हैः ऊपर से फिट-फाट, नीचे से मोकामा घाट. हमें यह जानने की जरूरत है कि गोमती अब अपनी आखरी सांसे गिनने लगी है. गोमती बहे ही नहीं तो काहे की नदी? नदी के घाट ही नदी नहीं होते. उसको सुंदर बनाने की बजाए साफ बनाया जाना जरूरी है. हम अब भी नहीं चेते, तो अवध की इस नदी के वध के भागीदार होंगे.पनी देवी की हत्या पर उतारू हैं.

***

Published on September 20, 2019 01:31

September 12, 2019

हैप्पी हिंदी डे ड्यूड

ऐतिहासिक रूप से हिंदी के साथ कई समस्याएं हैं और मौजूदा दौर में यह समस्याएं अधिक गहरी हो गई है. पहली समस्या इसके दिवस का मनाया जाना है. अंग्रेजी भाषा का भी कोई दिवस है इस बारे में मुझे ज्ञात नहीं है. अगर हो, तो समझदार लोग ज्ञानवर्धन करें. कुछ वैसे ही जैसे महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए दिवस तो मनाया जाता है पर संभवतया कोई मर्द दिवस नहीं है. अस्तु.

हिंदी के साथ दूसरी समस्या यह है कि हिंदी में सामान्य पाठक वर्ग का घनघोर अभाव है. हिंदी में पढ़ते वही हैं जो लिखते हैं यानी लेखक हैं. यानी कि साहित्य या राहित्य, जो भी मुमकिन हो लिख डालते हैं.

हिंदी क्षेत्र का सामान्य छात्र हिंदी में लिखे को पढ़ना प्रायः अपमानजनक, अति अपमानजनक या घोर अपमानजनक मानता है. इसको आप पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण की तरह अधिक इंटेंस मानते चलें. वह अंग्रेजी में चेतन भगत पढ़ लेगा पर हिंदी में अज्ञेय, जैनेंद्र या ऐसे ही किसी दूसरे लेखक का नाम सुनकर हंस देगा. हाल में मीडिया के छौनों (समझें, छात्रों) के साथ बातचीत का मौका मिला. उनको हिंदी लिखने का मतलब शुद्ध हिंदी बताया गया था. हिंदी की शुद्ध हिंदी वाली छवि क्या है? संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्द लिखा जाना? क्या वाकई हिंदी में वैसा लिखा गया है या लिखा जाता है? मुझे लगता है एतद् द्वारा वाली हिंदी अब सरकारी विज्ञप्तियों के अलावा कहीं बची नहीं है.

बचे हिंदी के लेखक. उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढते हैं (गलत नहीं है अंग्रेजी पढ़ना) अंग्रेजी बोलते हैं (यह भी गलत नहीं) अंग्रेजी से मुहब्बत करते हैं (किसी भी भाषा से मुहब्बत करें गलत नहीं है) पर अपने ही हिंदी में लिखने वाले पिता के लेखन को कुछ तुच्छ-सा, घटिया-या, दोयम दर्जे का या अत्यधिक शास्त्रीय समझते हैं

इतनी देर में आप समझ गए होंगे कि हिंदी से मेरा मतलब महज हिंदी व्याकरण या कविता संग्रह या अभिव्यक्ति की आजादी को सातवें आसमान तक ले जाने वाले उपन्यास नहीं है. मेरा तात्पर्य हिंदी में लिखे कुछ भी से है. विज्ञान भी, और इतिहास भी. पर सामान्य जन का मन हिंदी में लगे भी कैसे? हिंदी में लिखने का मतलब सीधे-सीधे साहित्य वह भी दुरूह भाषा से लगा लिया जाता है.

जो हिंदी में लिखता है वह क्या सिर्फ कविता लिखेगा, या कहानी? या उपन्यास? यह मानिए कि हिंदी में स्तरीय नॉन-फिक्शन खासकर इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, राजनीति पर लेखन कम होता है. जो होता है उसकी कीमत औसत हिंदी पाठक की जेब से बाहर की होती है. बात रही स्तरीय अनुवाद की. हिंदी में स्तरीय अनुवाद करने वाले लोग मुट्ठी भर हैं. जो करते हैं प्रकाशक उनको भुगतान करना नहीं चाहते. अनुवादक को न तो पर्याप्त सम्मान मिलता है और न पैसा. प्रकाशक सस्ते में अनुवाद कराने के चक्कर में पूरी कृति का तिया-पांचा हो जाने देते हैं.

एक अन्य बात हिंदी पट्टी के अधिकतर लोगों की मुफ्तखोरी की मानसिकता की भी है. हिंदी वाले जो लोग पढ़ना चाहते हैं, वह खरीदना नहीं चाहते. वह चाहते हैं गणतंत्र दिवस परेड या प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर के पास की तरह किताब भी उनको मुफ्त में मिल जाए. वह एहसान जताएं, देखो मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी.

एक अन्य बड़ी समस्या भाषा की है. हिंदी के ज्यादातर लेखक ऐसी भाषा लिखते हैं (मेरा मतलब दुरूह से ही है) कि सामान्य पाठक सर पकड़कर बैठ जाता है. (ऐसी समस्या अंग्रेजी में नहीं है) हिंदी के विरोधी ज्यादा हैं इसलिए हिंदी में सरल लिखने का आग्रह टीवी और डिजिटल माध्यम में अधिक रहता है. यह आग्रह कई बार दुराग्रह तक चला जाता है.

देश में 3 फीसदी अंग्रेजी बोलनेवाले लोगों के लिए चल रही अंग्रेजी मीडिया में मीडियाकर्मियों की तनख्वाह हिंदी वालों से कर लें तो उड़ने वाले सभी हिंदी पत्रकार भी औकात में आ जाएंगे. अंग्रेजी में फां-फूं करने वाले औसत छात्र भी इंटरव्यू में शीर्ष पर बैठते हैं. बाकी देश में हिंदी की स्थिति क्या है यह वैसे किसी बालक से पूछिएगा जो हिंदी माध्यम से यूपीएससी वगैरह की परीक्षा में बैठता है.

खैर, शुक्रिया कीजिए हिंदी सिनेमा का कि हिंदी का प्रसार किया. टीवी का भी. पर यहां भी हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन को छोड़कर बाकी सभी लोग अपने संवाद रोमन में और फिल्म की पटकथा का बाकी ब्योरा अंग्रेजी में लेते हैं. इंटरव्यू देने में भी उन्हें अंग्रेजी ही मुफीद लगती है. अंग्रेजी में कुछ भी बोलने वाले की बात को गौर से सुनना और हिंदी में गहरी अच्छी बात को भी हल्के में लेना भारतीय मानसिकता का वही पक्ष है जिसे गोरा रंग सुंदर लगता है और गहरा रंग असुंदर. हिंदी पट्टी की मानसिकता वही है जिसकी वजह से चमड़ी के रंग को गोरा बनाने वाली क्रीमें बाजार में सबसे ज्यादा बिकती हैं.

बुरा लगेगा पर, हिंदी के प्रसार खासकर सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के भाषणों में हिंदी लाने का अहम काम नरेंद्र मोदी ने किया है. आप को चुभेगी यह बात पर सच है.

आखिरी बात, ऊंचे दर्जे के साहित्यकारों ने हिंदी के प्रसार के लिए कुछ भी नहीं किया है. हो सकता है समृद्धि आई हो हिंदी के खजाने में. पर प्रसार तो नहीं हुआ. आजकल नई वाली हिंदी भी है, जिसमें मैं नयापन खोजता रह गया.

बहरहाल, नई हो, पुरानी हो, तमिल, तेलुगू, बंगाली, बिहारी, मैथिली, ओडिया..चाहे जिस भी लहजे में हो, हिंदी हिंदी ही है. रहेगी. हो सकता है अगले 50 साल में हिंदी विलुप्त हो जाए. कम से कम लिपि तो खत्म हो ही जाए. लेकिन तब तक अगर बाजार ने इसे सहारा दिए रखा तो चलती रहेगी, चल पड़ेगी. तब तक के लिए हैप्पी हिंडी डे ड्यूड.

***

हिंदी के साथ दूसरी समस्या यह है कि हिंदी में सामान्य पाठक वर्ग का घनघोर अभाव है. हिंदी में पढ़ते वही हैं जो लिखते हैं यानी लेखक हैं. यानी कि साहित्य या राहित्य, जो भी मुमकिन हो लिख डालते हैं.

हिंदी क्षेत्र का सामान्य छात्र हिंदी में लिखे को पढ़ना प्रायः अपमानजनक, अति अपमानजनक या घोर अपमानजनक मानता है. इसको आप पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण की तरह अधिक इंटेंस मानते चलें. वह अंग्रेजी में चेतन भगत पढ़ लेगा पर हिंदी में अज्ञेय, जैनेंद्र या ऐसे ही किसी दूसरे लेखक का नाम सुनकर हंस देगा. हाल में मीडिया के छौनों (समझें, छात्रों) के साथ बातचीत का मौका मिला. उनको हिंदी लिखने का मतलब शुद्ध हिंदी बताया गया था. हिंदी की शुद्ध हिंदी वाली छवि क्या है? संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्द लिखा जाना? क्या वाकई हिंदी में वैसा लिखा गया है या लिखा जाता है? मुझे लगता है एतद् द्वारा वाली हिंदी अब सरकारी विज्ञप्तियों के अलावा कहीं बची नहीं है.

बचे हिंदी के लेखक. उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढते हैं (गलत नहीं है अंग्रेजी पढ़ना) अंग्रेजी बोलते हैं (यह भी गलत नहीं) अंग्रेजी से मुहब्बत करते हैं (किसी भी भाषा से मुहब्बत करें गलत नहीं है) पर अपने ही हिंदी में लिखने वाले पिता के लेखन को कुछ तुच्छ-सा, घटिया-या, दोयम दर्जे का या अत्यधिक शास्त्रीय समझते हैं

इतनी देर में आप समझ गए होंगे कि हिंदी से मेरा मतलब महज हिंदी व्याकरण या कविता संग्रह या अभिव्यक्ति की आजादी को सातवें आसमान तक ले जाने वाले उपन्यास नहीं है. मेरा तात्पर्य हिंदी में लिखे कुछ भी से है. विज्ञान भी, और इतिहास भी. पर सामान्य जन का मन हिंदी में लगे भी कैसे? हिंदी में लिखने का मतलब सीधे-सीधे साहित्य वह भी दुरूह भाषा से लगा लिया जाता है.

जो हिंदी में लिखता है वह क्या सिर्फ कविता लिखेगा, या कहानी? या उपन्यास? यह मानिए कि हिंदी में स्तरीय नॉन-फिक्शन खासकर इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, राजनीति पर लेखन कम होता है. जो होता है उसकी कीमत औसत हिंदी पाठक की जेब से बाहर की होती है. बात रही स्तरीय अनुवाद की. हिंदी में स्तरीय अनुवाद करने वाले लोग मुट्ठी भर हैं. जो करते हैं प्रकाशक उनको भुगतान करना नहीं चाहते. अनुवादक को न तो पर्याप्त सम्मान मिलता है और न पैसा. प्रकाशक सस्ते में अनुवाद कराने के चक्कर में पूरी कृति का तिया-पांचा हो जाने देते हैं.

एक अन्य बात हिंदी पट्टी के अधिकतर लोगों की मुफ्तखोरी की मानसिकता की भी है. हिंदी वाले जो लोग पढ़ना चाहते हैं, वह खरीदना नहीं चाहते. वह चाहते हैं गणतंत्र दिवस परेड या प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर के पास की तरह किताब भी उनको मुफ्त में मिल जाए. वह एहसान जताएं, देखो मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी.

एक अन्य बड़ी समस्या भाषा की है. हिंदी के ज्यादातर लेखक ऐसी भाषा लिखते हैं (मेरा मतलब दुरूह से ही है) कि सामान्य पाठक सर पकड़कर बैठ जाता है. (ऐसी समस्या अंग्रेजी में नहीं है) हिंदी के विरोधी ज्यादा हैं इसलिए हिंदी में सरल लिखने का आग्रह टीवी और डिजिटल माध्यम में अधिक रहता है. यह आग्रह कई बार दुराग्रह तक चला जाता है.

देश में 3 फीसदी अंग्रेजी बोलनेवाले लोगों के लिए चल रही अंग्रेजी मीडिया में मीडियाकर्मियों की तनख्वाह हिंदी वालों से कर लें तो उड़ने वाले सभी हिंदी पत्रकार भी औकात में आ जाएंगे. अंग्रेजी में फां-फूं करने वाले औसत छात्र भी इंटरव्यू में शीर्ष पर बैठते हैं. बाकी देश में हिंदी की स्थिति क्या है यह वैसे किसी बालक से पूछिएगा जो हिंदी माध्यम से यूपीएससी वगैरह की परीक्षा में बैठता है.

खैर, शुक्रिया कीजिए हिंदी सिनेमा का कि हिंदी का प्रसार किया. टीवी का भी. पर यहां भी हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन को छोड़कर बाकी सभी लोग अपने संवाद रोमन में और फिल्म की पटकथा का बाकी ब्योरा अंग्रेजी में लेते हैं. इंटरव्यू देने में भी उन्हें अंग्रेजी ही मुफीद लगती है. अंग्रेजी में कुछ भी बोलने वाले की बात को गौर से सुनना और हिंदी में गहरी अच्छी बात को भी हल्के में लेना भारतीय मानसिकता का वही पक्ष है जिसे गोरा रंग सुंदर लगता है और गहरा रंग असुंदर. हिंदी पट्टी की मानसिकता वही है जिसकी वजह से चमड़ी के रंग को गोरा बनाने वाली क्रीमें बाजार में सबसे ज्यादा बिकती हैं.

बुरा लगेगा पर, हिंदी के प्रसार खासकर सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के भाषणों में हिंदी लाने का अहम काम नरेंद्र मोदी ने किया है. आप को चुभेगी यह बात पर सच है.

आखिरी बात, ऊंचे दर्जे के साहित्यकारों ने हिंदी के प्रसार के लिए कुछ भी नहीं किया है. हो सकता है समृद्धि आई हो हिंदी के खजाने में. पर प्रसार तो नहीं हुआ. आजकल नई वाली हिंदी भी है, जिसमें मैं नयापन खोजता रह गया.

बहरहाल, नई हो, पुरानी हो, तमिल, तेलुगू, बंगाली, बिहारी, मैथिली, ओडिया..चाहे जिस भी लहजे में हो, हिंदी हिंदी ही है. रहेगी. हो सकता है अगले 50 साल में हिंदी विलुप्त हो जाए. कम से कम लिपि तो खत्म हो ही जाए. लेकिन तब तक अगर बाजार ने इसे सहारा दिए रखा तो चलती रहेगी, चल पड़ेगी. तब तक के लिए हैप्पी हिंडी डे ड्यूड.

***

Published on September 12, 2019 23:57

'नरेंद्र मोदी सेंसर्ड' फेक नैरेटिव को चुनौती देती काउंटर नैरेटिव की किताब है

पिछले सातेक साल में टीवी, रेडियो, बेवजगत और अखबारों में जितने नरेंद्र मोदी दिखे, सुने और पढ़े गए हैं उतनी जगह शायद ही किसी दूसरे नेता को दी गई होगी. ऐसे में अगर किसी किताब का शीर्षक नरेंद्र मोदी सेंसर्ड हो, तो चौंकाने वाला ही होगा. टीवी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव की यह किताब ऐसे दौर में और अधिक दिलचस्प लग सकती है जब हाल ही में चुनाव आयोग ने डीडी न्यूज़ को विभिन्न दलों को दिए जा रहे एयर टाइम में गैर-बराबरी पर फटकार लगाई है.

चुनाव का वक्त हो तो राजनीति या राजनेताओं से जुड़ी किताबों का प्रकाशन होना कोई नई बात नहीं. राजनीति और चुनाव से जुड़े कथित तौर पर रहस्योद्घाटन करने वाली किताबें दुकानों पर नमूदार होने लगती हैं. इस साल भी जनवरी से ही ऐसी कई किताबें दिखने और बिकने लगी हैं. पर किताब नरेंद्र मोदी से जुड़ी हो तो मामला खास हो जाता है.

इसमें शक नहीं कि पिछले सातेक साल में टीवी, रेडियो, बेवजगत और अखबारों में जितने नरेंद्र मोदी दिखे, सुने और पढ़े गए हैं उतनी जगह शायद ही किसी दूसरे नेता को दी गई होगी. ऐसे में अगर किसी किताब का शीर्षक नरेंद्र मोदी सेंसर्ड हो, तो मामला चौंकाने वाला ही होगा. इस किताब को लिखा है प्रसार भारती के चैनल और सरकार के अनाधिकारिक प्रतिनिधि टीवी चैनल डीडी न्यूज़ के वरिष्ठ एंकर अशोक श्रीवास्तव ने. श्रीवास्तव टीवी की दुनिया के जाने-माने नाम हैं और उनकी यह किताब नरेंद्र मोदी के खिलाफ गढ़े जा रहे कथित फेक नैरेटिव से दो-दो हाथ करती है. नरेंद्र मोदी सेंसर्ड का केंद्रीय विषय तो नरेंद्र मोदी का एक साक्षात्कार है, जिसे डीडी न्यूज़ के लिए अशोक श्रीवास्तव ने लिया था और उसमें डीडी प्रशासन ने कांट-छांट और कतर-ब्योंत की पूरी कोशिश की थी.

पर यह किताब ऐसे दौर में और अधिक दिलचस्प लग सकती है जब हाल ही में चुनाव आयोग ने डीडी न्यूज़ को विभिन्न दलों को दिए जा रहे एयर टाइम में गैर-बराबरी की बात पर फटकार लगाई है.

अशोक श्रीवास्तव की लिखी किताब नरेंद्र मोदी सेंसर्डबहरहाल, किताब को आप जैसे ही हाथ में लेते हैं शीर्षक में चस्पां सेंसर शब्द का मंतव्य स्पष्ट करने के लिए काले रंग का एक आवरण आपको दिखता है, जिस पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर है. मोदी गौर से आपको ही देखते हुए प्रतीत होते हैं. शीर्षक में सेंसर्ड शब्द रोमन में लिखा है, जो खलता है.

अशोक श्रीवास्तव की लिखी किताब नरेंद्र मोदी सेंसर्डबहरहाल, किताब को आप जैसे ही हाथ में लेते हैं शीर्षक में चस्पां सेंसर शब्द का मंतव्य स्पष्ट करने के लिए काले रंग का एक आवरण आपको दिखता है, जिस पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर है. मोदी गौर से आपको ही देखते हुए प्रतीत होते हैं. शीर्षक में सेंसर्ड शब्द रोमन में लिखा है, जो खलता है.

इस किताब में श्रीवास्तव उन पत्रकारों-बुद्धिजीवियों को खुलेआम चुनौती देते दिखते हैं जो 2014 के बाद से मोदी राज में देश में अघोषित आपातकाल का आरोप लगाते रहे हैं और कहते हैं कि पत्रकारों को काम करने की आज़ादी नहीं है. श्रीवास्तव कहते हैं कि जो पत्रकार यह फेक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं वो पत्रकारिता नहीं, राजनीति कर रहे हैं. अपनी बात को साबित करने के क्रम में श्रीवास्तव कई दिलचस्प तथ्य पेश करते हैं.

वैसे, यह तय है कि पिछले लोकसभा चुनाव में डीडी पर प्रसारित होने और न होने के दोराहे पर खड़ा यह इंटरव्यू खासा विवादित रहा था. पर 22 अध्यायों में एक इंटरव्यू के इर्द-गिर्द घूमती हुई किताब कई जगहों पर दोहराव की शिकार है.

वैसे, यह जानी हुई बात है कि नरेन्द्र मोदी के इस इंटरव्यू को पहले गिरा देने की कोशिश हुई थी बाद में इंटरव्यू टेलिकास्ट तो हुआ लेकिन उसे बुरी तरह कांट-छांट दिया गया. यूपीए के दौर में डीडी न्यूज नरेन्द्र मोदी का इंटरव्यू प्रसारित करने पर क्यों मजबूर हुआ, श्रीवास्तव ने इसकी अंतर्गाथा इस किताब में लिखी है.

टीवी पत्रकारों के साथ एक दिक्कत यह हो जाती है कि प्रिंट में लिखते समय भी उनकी भाषा टीवी वाली ही रहती है. यह बात एक साथ ही अच्छी और बुरी दोनों है. भाषा की सरलता एक बात हो सकती है, लेकिन साथ ही कई बातों का टीवीनुमा दोहराव खिजाने वाला भी होता है.

इस किताब का पहला अध्याय, यह किताब क्यों...यह साबित करता है कि श्रीवास्तव खुद को कहां खड़ा करते हैं. वह कथित सेकुलर पत्रकारों का फेक नैरेटिव खड़ी करने के लिए उपहास उड़ाते हैं और फिर असहिष्णुता के आरोप में पुरस्कार वापस करने वाले साहित्यकारों को अवॉर्ड वापसी गैंग का नाम देते हैं. मॉब लिंचिंग के खिलाफ श्रीवास्तव लिंचिंग में मारे गए दो हिंदुओं चंपारण के मुकेश और दिल्ली के पंकज नारंग की मिसाल देते हैं. फिर उनके निशाने पर पुण्य प्रूसन वाजपेयी और आशुतोष आते हैं. श्रीवास्तव अरविंद केजरीवाल पर निशाने साधते हैं कि उन्होंने एक पत्रकार को नौकरी से निकलवा दिया था. लेकिन जहां भी वह किताब में अतिरिक्त हमलावर और आक्रामक दिखे हैं उन्होंने महिला पत्रकार या बुद्धिजीवी कहकर काम चला लिया है.

बहरहाल, बाद में किताब को लेकर प्रधानमंत्री की अनुमति वाले प्रकरण में श्रीवास्तव उनकी सदाशयता का हवाला भी देते हैं कि किताब का विषयवस्तु देखने से प्रधानमंत्री कार्यालय ने मना कर दिया. फिर यह किताब जिक्र करती है कि किस तरह उनके चैनल ने नरेंद्र मोदी के साक्षात्कार को लेकर अनमनापन दिखाया और किसतरह श्रीवास्तव ने बड़ी कठिनाई से इसे पूरा किया.

यह बात सोलहो आने सच है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मोदी डीडी के मुख्य समाचार चैनल पर ब्लैक आउट कर दिए गए थे और उनकी खबर दिखाई ही नहीं जाती थी. पर लोकसभा चुनाव 2014 के समय दूसरे टीवी चैनलों की तरह डीडी पर भी उनकी रैलियों से महत्वपूर्ण हिस्से दिखाए जाते थे, यह भी उतना ही सच है. श्रीवास्तव ने अपनी किताब में मोदी के न दिखाए जाने का जिक्र किया है जो सच है पर वह डीडी के जनादेश जैसे चुनावी कार्यक्रम को भूल गए हैं, जिसमें मोदी के रैलियों पर रोजाना खबर बनती थी. श्रीवास्तव इस बात का जिक्र करना भूल गए कि 16 मई को मतगणना के दिन ठीक शाम 4 बजे मोदी पर आधे घंटे की डॉक्युमेंट्री प्रसारित हुई थी. डॉक्युमेंट्री बनने में काफी वक्त लगता है और जाहिर है डीडी न्यूज़ ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी होगी. श्रीवास्तव को अपनी किताब में इन बातों का भी जिक्र करना चाहिए था कि सेंसरशिप के उस दौर में यह कैसे मुमकिन हुआ होगा.श्रीवास्तव अपनी किताब में मोदी के साक्षात्कार के रुकने, कटने और काट-छांट के साथ प्रसारित होने के लिए तब के डीजी एस.एम. खान को दोषी ठहराते हैं. वह उनका नाम लेते हैं, (गौरतलब है कि मोदी सरकार आने के बाद खान को हाशिए पर डाल दिया गया और फिर वह रिटायर हो गए) पर सुविधाजनक तरीके से उन एडीजी या समाचार निदेशकों का नाम उजागर नहीं किया गया है जो छिपे तौर पर संदेशों के जरिए श्रीवास्तव के इंटरव्यू की तारीफ कर रहे थे और एक तरह से उनके साथ थे.

बहरहाल, डीडी न्यूज़ सरकारी अधिकारियों के हाथ का खिलौना और सरकार की कठपुतली है इसमें दो राय नहीं है. एनडीए, फिर यूपीए ने, और फिर मोदी सरकार ने अपनी तरह से इसका इस्तेमाल किया है. चुनाव से ऐन पहले समाचारवाचकों के पीछे स्क्रीन पर सरकारी योजनाओं के प्रचार का बैनर इसकी मिसाल है. यह प्रचार किस बेशर्मी से किया गया है इसका उदाहरण है कि एक बुलेटिन में समाचार वाचिका खबर तो पुलवामा हमले का पढ़ रही थी पर उसके पीछे स्क्रीन पर लगातार उज्ज्वला योजना का बैनर लगा हुआ था. ऐसा पूरे समय तक रहता था, हर बुलेटिन में, हर रोज.

बहरहाल, किताब का कलेवर ऊपर से अच्छा है पर भीतर पन्नों में प्रूफ की गलतियां उघड़कर सामने आती हैं. और चुनाव पूर्व दिलचस्प वाकयों को बदमजा कर जाती हैं. यहां तक कि किताब के पिछले आवरण पन्ने (ब्लर्ब) पर भी गलतियां जायका खराब करती हैं. ऐसा लगता है कि किताब को बहुत हड़बड़ी में लिखा और प्रकाशित किया गया हो. किताब किसी अच्छे संपादक की कैंची से होकर गुजरती तो कसावट के साथ आ सकती थी.

बेशक, इस किताब के जरिए अशोक श्रीवास्तव ने मोदी के इंटरव्यू के इर्द-गिर्द बुनकर एक दिलचस्प वाकया पेश किया है और वह फेक नेरेटिव के खिलाफ भी दिखाई देते हैं, पर साथ ही वह इस फेक नैरेटिव के बरअक्स एक काउंटर नैरेटिव भी खड़ी करने की कोशिश करते हैं, जो उतना ही एकपक्षीय है जितना मोदी-विरोधियों की बौद्धिक जुगाली.

किताबः नरेंद्र मोदी सेंसर्ड

लेखकः अशोक श्रीवास्तव

मूल्यः 300.00 रु.

प्रकाशकः अनिल प्रकाशन

***

चुनाव का वक्त हो तो राजनीति या राजनेताओं से जुड़ी किताबों का प्रकाशन होना कोई नई बात नहीं. राजनीति और चुनाव से जुड़े कथित तौर पर रहस्योद्घाटन करने वाली किताबें दुकानों पर नमूदार होने लगती हैं. इस साल भी जनवरी से ही ऐसी कई किताबें दिखने और बिकने लगी हैं. पर किताब नरेंद्र मोदी से जुड़ी हो तो मामला खास हो जाता है.

इसमें शक नहीं कि पिछले सातेक साल में टीवी, रेडियो, बेवजगत और अखबारों में जितने नरेंद्र मोदी दिखे, सुने और पढ़े गए हैं उतनी जगह शायद ही किसी दूसरे नेता को दी गई होगी. ऐसे में अगर किसी किताब का शीर्षक नरेंद्र मोदी सेंसर्ड हो, तो मामला चौंकाने वाला ही होगा. इस किताब को लिखा है प्रसार भारती के चैनल और सरकार के अनाधिकारिक प्रतिनिधि टीवी चैनल डीडी न्यूज़ के वरिष्ठ एंकर अशोक श्रीवास्तव ने. श्रीवास्तव टीवी की दुनिया के जाने-माने नाम हैं और उनकी यह किताब नरेंद्र मोदी के खिलाफ गढ़े जा रहे कथित फेक नैरेटिव से दो-दो हाथ करती है. नरेंद्र मोदी सेंसर्ड का केंद्रीय विषय तो नरेंद्र मोदी का एक साक्षात्कार है, जिसे डीडी न्यूज़ के लिए अशोक श्रीवास्तव ने लिया था और उसमें डीडी प्रशासन ने कांट-छांट और कतर-ब्योंत की पूरी कोशिश की थी.

पर यह किताब ऐसे दौर में और अधिक दिलचस्प लग सकती है जब हाल ही में चुनाव आयोग ने डीडी न्यूज़ को विभिन्न दलों को दिए जा रहे एयर टाइम में गैर-बराबरी की बात पर फटकार लगाई है.

अशोक श्रीवास्तव की लिखी किताब नरेंद्र मोदी सेंसर्डबहरहाल, किताब को आप जैसे ही हाथ में लेते हैं शीर्षक में चस्पां सेंसर शब्द का मंतव्य स्पष्ट करने के लिए काले रंग का एक आवरण आपको दिखता है, जिस पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर है. मोदी गौर से आपको ही देखते हुए प्रतीत होते हैं. शीर्षक में सेंसर्ड शब्द रोमन में लिखा है, जो खलता है.

अशोक श्रीवास्तव की लिखी किताब नरेंद्र मोदी सेंसर्डबहरहाल, किताब को आप जैसे ही हाथ में लेते हैं शीर्षक में चस्पां सेंसर शब्द का मंतव्य स्पष्ट करने के लिए काले रंग का एक आवरण आपको दिखता है, जिस पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर है. मोदी गौर से आपको ही देखते हुए प्रतीत होते हैं. शीर्षक में सेंसर्ड शब्द रोमन में लिखा है, जो खलता है. इस किताब में श्रीवास्तव उन पत्रकारों-बुद्धिजीवियों को खुलेआम चुनौती देते दिखते हैं जो 2014 के बाद से मोदी राज में देश में अघोषित आपातकाल का आरोप लगाते रहे हैं और कहते हैं कि पत्रकारों को काम करने की आज़ादी नहीं है. श्रीवास्तव कहते हैं कि जो पत्रकार यह फेक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं वो पत्रकारिता नहीं, राजनीति कर रहे हैं. अपनी बात को साबित करने के क्रम में श्रीवास्तव कई दिलचस्प तथ्य पेश करते हैं.

वैसे, यह तय है कि पिछले लोकसभा चुनाव में डीडी पर प्रसारित होने और न होने के दोराहे पर खड़ा यह इंटरव्यू खासा विवादित रहा था. पर 22 अध्यायों में एक इंटरव्यू के इर्द-गिर्द घूमती हुई किताब कई जगहों पर दोहराव की शिकार है.

वैसे, यह जानी हुई बात है कि नरेन्द्र मोदी के इस इंटरव्यू को पहले गिरा देने की कोशिश हुई थी बाद में इंटरव्यू टेलिकास्ट तो हुआ लेकिन उसे बुरी तरह कांट-छांट दिया गया. यूपीए के दौर में डीडी न्यूज नरेन्द्र मोदी का इंटरव्यू प्रसारित करने पर क्यों मजबूर हुआ, श्रीवास्तव ने इसकी अंतर्गाथा इस किताब में लिखी है.

टीवी पत्रकारों के साथ एक दिक्कत यह हो जाती है कि प्रिंट में लिखते समय भी उनकी भाषा टीवी वाली ही रहती है. यह बात एक साथ ही अच्छी और बुरी दोनों है. भाषा की सरलता एक बात हो सकती है, लेकिन साथ ही कई बातों का टीवीनुमा दोहराव खिजाने वाला भी होता है.

इस किताब का पहला अध्याय, यह किताब क्यों...यह साबित करता है कि श्रीवास्तव खुद को कहां खड़ा करते हैं. वह कथित सेकुलर पत्रकारों का फेक नैरेटिव खड़ी करने के लिए उपहास उड़ाते हैं और फिर असहिष्णुता के आरोप में पुरस्कार वापस करने वाले साहित्यकारों को अवॉर्ड वापसी गैंग का नाम देते हैं. मॉब लिंचिंग के खिलाफ श्रीवास्तव लिंचिंग में मारे गए दो हिंदुओं चंपारण के मुकेश और दिल्ली के पंकज नारंग की मिसाल देते हैं. फिर उनके निशाने पर पुण्य प्रूसन वाजपेयी और आशुतोष आते हैं. श्रीवास्तव अरविंद केजरीवाल पर निशाने साधते हैं कि उन्होंने एक पत्रकार को नौकरी से निकलवा दिया था. लेकिन जहां भी वह किताब में अतिरिक्त हमलावर और आक्रामक दिखे हैं उन्होंने महिला पत्रकार या बुद्धिजीवी कहकर काम चला लिया है.

बहरहाल, बाद में किताब को लेकर प्रधानमंत्री की अनुमति वाले प्रकरण में श्रीवास्तव उनकी सदाशयता का हवाला भी देते हैं कि किताब का विषयवस्तु देखने से प्रधानमंत्री कार्यालय ने मना कर दिया. फिर यह किताब जिक्र करती है कि किस तरह उनके चैनल ने नरेंद्र मोदी के साक्षात्कार को लेकर अनमनापन दिखाया और किसतरह श्रीवास्तव ने बड़ी कठिनाई से इसे पूरा किया.

यह बात सोलहो आने सच है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मोदी डीडी के मुख्य समाचार चैनल पर ब्लैक आउट कर दिए गए थे और उनकी खबर दिखाई ही नहीं जाती थी. पर लोकसभा चुनाव 2014 के समय दूसरे टीवी चैनलों की तरह डीडी पर भी उनकी रैलियों से महत्वपूर्ण हिस्से दिखाए जाते थे, यह भी उतना ही सच है. श्रीवास्तव ने अपनी किताब में मोदी के न दिखाए जाने का जिक्र किया है जो सच है पर वह डीडी के जनादेश जैसे चुनावी कार्यक्रम को भूल गए हैं, जिसमें मोदी के रैलियों पर रोजाना खबर बनती थी. श्रीवास्तव इस बात का जिक्र करना भूल गए कि 16 मई को मतगणना के दिन ठीक शाम 4 बजे मोदी पर आधे घंटे की डॉक्युमेंट्री प्रसारित हुई थी. डॉक्युमेंट्री बनने में काफी वक्त लगता है और जाहिर है डीडी न्यूज़ ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी होगी. श्रीवास्तव को अपनी किताब में इन बातों का भी जिक्र करना चाहिए था कि सेंसरशिप के उस दौर में यह कैसे मुमकिन हुआ होगा.श्रीवास्तव अपनी किताब में मोदी के साक्षात्कार के रुकने, कटने और काट-छांट के साथ प्रसारित होने के लिए तब के डीजी एस.एम. खान को दोषी ठहराते हैं. वह उनका नाम लेते हैं, (गौरतलब है कि मोदी सरकार आने के बाद खान को हाशिए पर डाल दिया गया और फिर वह रिटायर हो गए) पर सुविधाजनक तरीके से उन एडीजी या समाचार निदेशकों का नाम उजागर नहीं किया गया है जो छिपे तौर पर संदेशों के जरिए श्रीवास्तव के इंटरव्यू की तारीफ कर रहे थे और एक तरह से उनके साथ थे.

बहरहाल, डीडी न्यूज़ सरकारी अधिकारियों के हाथ का खिलौना और सरकार की कठपुतली है इसमें दो राय नहीं है. एनडीए, फिर यूपीए ने, और फिर मोदी सरकार ने अपनी तरह से इसका इस्तेमाल किया है. चुनाव से ऐन पहले समाचारवाचकों के पीछे स्क्रीन पर सरकारी योजनाओं के प्रचार का बैनर इसकी मिसाल है. यह प्रचार किस बेशर्मी से किया गया है इसका उदाहरण है कि एक बुलेटिन में समाचार वाचिका खबर तो पुलवामा हमले का पढ़ रही थी पर उसके पीछे स्क्रीन पर लगातार उज्ज्वला योजना का बैनर लगा हुआ था. ऐसा पूरे समय तक रहता था, हर बुलेटिन में, हर रोज.