Manjit Thakur's Blog, page 14

July 23, 2019

गंगा नहीं रहेगी तो देवी गंगा का क्या होगा?

नदियों को देवी के रूप में पूजने वाले देश में गोमुख के पास खड़े होकर यह सोचना कितनी पीड़ा की बात है कि यहां ग्लेशियर दिन ब दिन पीछे खिसक रहा है, वहां मैदानों में हम अपने घरों और उद्योगों का पूरा कूड़ा नदी में प्रवाहित कर रहे हैं. नदी ही नहीं बची, तो देवी मान कर जिस गंगा की पूजा हम करते हैं, उसका क्या होगा?

नदीसूत्रः तीन/गंगा/गंगोत्री

किसी पुराण में लिखा है कि सुमेरु पर्वत से चार नदियां, चार दिशाओं में निकलती हैं. आप अगर नक्शा देखें तो बात कुछ स्पष्ट होगी. बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में, लगभग सात हजार मीटर ऊंचे चार खंभों की वजह से ही शायद इस स्थान को बद्रीनाथ-चौखम्बा नाम दिया गया है.

चौखम्बा के क्रोड गंगोत्री से गंगा निकलती है जो लगभग उत्तर-पश्चिम दिशा में पचीस किलोमीटर यात्रा कर गोमुख में भागीरथी को जन्म देती है. चौखम्बा के उत्तर-पूर्व में सतोपन्थ बांक और भागीरथी हिमनद हैं जो अलकनन्दा को जन्म देते हैं. चौखम्बा के पंद्रह किलोमीटर पश्चिम में सुमेरु पर्वत है जिसके क्रोड में से निकले हिमनद से मंदाकिनी का जन्म होता है.

सुमेरु पर्वत के लगभग उत्तर-पश्चिम में यमुनोत्री है. अब पता नहीं पुराणों में जो चार नदियों के चार दिशाओं में निकलने की बात है वह इसी सुमेरु से इन चार नदियों की बात है या उसका अर्थ सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सतलज से है. गोमुख हिमनद गंगा के जल का मुख्य स्रोत है. गंगोत्री से अठारह किलोमीटर ऊपर हिमालय में स्थित. यह हिमालय की सबसे बड़ी हिमनदों में से है, लगभग 27 घन किलोमीटर बड़ा. कुछ अध्ययन बताते हैं कि इसकी गहराई लगभग 200 मीटर है.

वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्लेशियर तब बनते हैं जब लंबे समय तक हिम की परतें एक के ऊपर एक जमा हो जाती हैं. हिम की यह परतें कई सौ फुट मोटी हिमनदों का रूप ले लेती हैं. गंगोत्री हिमनद भी ऐसे ही बना होगा. हजारों वर्षों का इतिहास समेटे. मगर यहां लोगों के लिए यह सब सिर्फ किताबी बातें हैं.

जिस गुफा से यह हिमनद निकलता वह है गोमुख. गोमुख यानी गाय का मुख. जिस गुफा से गंगा नदी निकलती है वह कभी बिलकुल ऐसा ही था. गंगोत्री से गोमुख तक की यात्रा आसान नहीं है. अगर आप उसी दिन वापस आना चाहते हैं तो कंपकपाती सर्दी में तड़के चार बजे निकलना पड़ेगा. यूं आप चाहें तो भोजबासा में रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं. भोजपत्र के पेड़ों की अधिकता के कारण ही इस स्थान का नाम भोजवासा पड़ा था, लेकिन अब तो इस जगह भोज वृक्ष गिनती के ही बचे हैं.

गंगोत्री से ही आक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है. गोमुख को समझने की कोशिश कई शोधकर्ता सालों से कर रहे हैं. वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से चीख-चीखकर कह रहे हैं कि गोमुख ग्लेशियर पिघल रहा है. पहले से कही ज्यादा तेज गति से. कभी गोमुख क्षेत्र में 26 किमी लंबा और लगभग 3.5 किमी चौड़ा ग्लेशियर था जो अब दो-ढाई किमी पीछे सरक गया है.

जाहिर है इसके लिए ग्लोबल वॉर्मिंग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसमें परमाफ्रॉस्ट यानी सालों भर बर्फ से जमे रहने वाले इलाके और ग्लेशियर भी पिघलते जा रहे हैं. शोध होना बाकी है कि क्या यह हर हिम युग के बाद आने वाला भौगोलिक भाषा में गर्म दौर का हिस्सा है या अत्यधिक इंसानी गतिविधियों और बढ़ती आबादी ने इस पर अपना बहुचर्चित असर डाला है.

क्या किसी को कभी भरोसा भी होगा कि यहां हिमालय की यह उत्तुंग श्रेणियां, जिनकी ऊंचाई को लेकर कभी-कभी आसमान की कुरसी भी हिल जाती होगी, वह कभी सागर की तलहटी का हिस्सा रहा होगा? हैरतअंगेज है, लेकिन है सच. भूगोल का हर छात्र अपने विषय की बुनियादी पढ़ाई यहीं से शुरू करता है. यह टेथिस सागर था. भूगोल ने इसे साबित किया है क्योंकि हिमालय की चोटियों के पत्थरों में मछलियों के जीवाश्म मिले हैं.

ग्लेशियर यानी हिमानियां अपना स्वरूप बदलती रहती हैं. कुछ समय से उनके आकार में कमी आई है. जलवायु परिवर्तन के प्रचलित सिद्धांत और मान्यताएं कहती हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव और अन्य ऐसी ही वजहों से वैश्विक तापमान में बढोत्तरी दर्ज की जा रही है, और पहाड़ों का हिमावरण तेजी से घटता जा रहा है.

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि 1935 से 1976 तक ही गोमुख ग्लेशियर 775 मीटर पीछे सरक गया था. यह पढ़ते हुए मुझे भूगोलवेत्ता ग्रीफिथ टेलर याद आए. विकास और पर्यावरण के द्वन्द्व में मुझे हमेशा ग्रीफिथ टेलर याद आते हैं. उनने विकास के मॉडल्स के बारे में 'रूको और जाओ' नीति का पक्ष लेने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि अंधाधुध विकास के कामों को शुरू करने से पहले हमेशा उसकी सततता के बारे में विचार करना चाहिए.

कथित विकास की अंधी दौड़ में हमें टिकाऊ या सतत विकास के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता.

ग्लेशियर हैं तो नदियां हैं, नदियां हैं तो जल, जंगल, और मानव सभ्यता और जीवन है. लेकिन सचाई यही है कि गंगा की बेसिन में क्लास एक शहरों के रूप में वर्गीकृत 36 शहर नदी में जाने वाले अपशिष्ट में 96 फीसदी गंदगी डालते हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक नदी के किनारे बसे शहर रोजाना 2,723 मिलियन लीटर घरेलू सीवेज इस नदी में ही प्रवाहित करते हैं. लेकिन यह महज एक अनुमान है और वास्तविकता इससे कहीं अधिक भयावह हो सकती है, क्योंकि बोर्ड का यह अनुमान शहरों में पानी की सप्लाई की मात्रा को लेकर की गई गणना है.

क्या आपको लगता है कि शहरों में जितना पानी इस्तेमाल होता है उतना पानी निगम वाले वाकई सप्लाई करते हैं? हर शहर में हैंडपंप और कुएं जैसे अलहदा साधन भी होते हैं. सीपीसीबी के पाया कि गंगा में रोजाना 6,000 मिलियन लीटर सीवेज नालों के जरिए गिराया जाता है.

कहने की जरूरत नहीं कि हमारे शहरों में इस सीवेज को उपचारित (ट्रीट) करने की क्षमता बेहद कम है. बेहद कम इसलिए, अगर हम दो तथ्यों पर ध्यान दें. पहली बात, सीवेज पैदा होने और उसके उपचार के बीच का अंतर हर साल 55 फीसदी का है. इसका अर्थ यह भी हुआ कि चाहे हम सीवेज ट्रीटमेंट में और अधिक क्षमता को जोड़ भी लें तो भी आबादी बढ़ोतरी की वजह से यह अंतर तो बना रहेगा.

आबादी में बढोतरी और सीवेज डिस्चार्ज की वास्तविक मात्रा के अनुमान को साथ रखकर गणना की जाए तो पता चलता है कि हमारी ट्रीटमेंट की क्षमता और सीवेज उत्पादन के बीच का अंतर 80 फीसदी तक बढ़ जाता है.

मैदानी इलाकों में गंगा के मुख्य धारा और इसकी दो सहायक नदियों राम गंगा और काली नदी के साथ कम से कम 764 औद्योगिक इकाईयां हैं जो नदी में 500 एमएलडी जहरीला अपशिष्ट उड़ेलती हैं.

गंगा के साथ दिक्कत यह है कि इसके किनारे अधिकतर शहरों में भूमिगत सीवेज सिस्टम भी नहीं है. खासकर प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों को 80 फीसदी हिस्सा अभी भी सीवर की कवरेज में नही है. इन शहरों में अपशिष्ट तो पैदा हो रहा है लेकिन वह ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं पहुंचता.

नदियों को देवी के रूप में पूजने वाले देश में गोमुख के पास खड़े होकर यह सोचना कितनी पीड़ा की बात है कि यहां ग्लेशियर दिन ब दिन पीछे खिसक रहा है, वहां मैदानों में हम अपने घरों और उद्योगों का पूरा कूड़ा नदी में प्रवाहित कर रहे हैं.

नदी ही नहीं बची, तो देवी मान कर जिस गंगा की पूजा हम करते हैं, उसका क्या होगा?

Published on July 23, 2019 07:14

July 16, 2019

नदीसूत्र दो: बढ़ती आबादी का बोझ उठा रही नदियां समंदर तक नहीं पहुंच पाएंगी

कुछेक साल पहले मैं गंगोत्री गया था. मेरी इच्छा गोमुख तक जाने की थी, सो थोड़ी फूलती सांस के साथ जब मैं वहां पहुंचा और मैंने चारों तरफ पलटकर देखा तो बस कालिदास याद आएः

आसीनानाम् सुरभितशिलम् नाभिगन्धैर्मृगाणाम्

तस्या एव प्रभवमचलम् प्राप्ते गौरम् तुषारैः.

वक्ष्यस्य ध्वश्रमदिनयने तस्य श्रृंगे निषण्णः शोभाम्

शुभ्रत्रिनयन वृशोत्खात्पंकोपमेयाम्..

—कालिदास, मेघदूत

(वहां से चलकर जब तुम हिमालय की उस हिम से ढंकी चोटी पर बैठकर थकावट मिटाओगे, जहां से गंगा निकलती है और जिसकी शिलाएं कस्तूरी मृगों के सदा बैठने से महकती रहती हैं. तब उस चोटी पर बैठे ही दिखाई देगा जैसे महादेव के उजले सांड़ के सींगों पर मिट्टी के टीलों पर टक्कर मारने से पंक जम गया हो.)

कालिदास के मेघदूत की इन पंक्तियों को मन में दोहराने के साथ गंगोत्री के आगे गोमुख के पास जब मैंने अपनी नजरें चारों तरफ फिराईं तो मन में एक ही विचार आया थाः ये हिमशिखर इस पृथ्वी के नहीं हो सकते! मुझे लगा कि मैं किसी और लोक में हूं. जहां तक नज़र जाती, हर तरफ सूरज की किरणें हिमकणों को जादुई तरीके से बदल रही थीं. मेरे चारों ओर बिखरे थे असंख्र्य हीरे, मोती, माणिक...चांदी-सी चमकती एक अनंत चादर पर.

आप गोमुख आएंगे तो आपको चारों ओर बिखरा मिलेगा, युगों का इतिहास, भविष्य की झलक, सच जैसा मिथक और जादुई यथार्थ, वेदों की ऋचाएं, ऋषियों का तप, और कवियों की कल्पना. इन हिमकणों ने एक कैलिडोस्कोप का रूप ले लिया है और इसमें दिख रहा है सूदूर इलाकों में बुझती प्यास, अपने खेतों को सींचता किसान, साईबेरिया से आकर बसेरा ढूंढते पक्षी, बुद्ध और शिव, ब्रह्मा का कमंडल, भागीरथ की तपस्या, वर्षा और बाढ़, आशा, निराशा, हताशा...और भारतवर्ष की असली परिभाषा.

और जब भी मैं भारतवर्ष, गंगा नदी, इसके बेसिन की बात करता हूं, मुझे असंख्य नरमुंड नजर आते हैं. गंगा के किनारे-किनारे आप चलते चले जाइए, गंगासागर तक. गंगा ही क्यों, इसकी हर सहायक नदी के तट पर भी आपको अपार जनसंख्या मिलेगी.

दुनिया की आबादी 7 अरब कब का पार कर गई. क्या हम ज़रूरत से ज्यादा हो गए हैं? अब बढ़ती आबादी पर कोई बात नहीं करता. राजनीति में बढ़ती आबादी पर रोक लगाना कोई मुद्दा नहीं है. इसमें धर्म का कोण भी आ जाता है.

लेकिन, हम चाहें लाख इस मुद्दे पर बात करने से कतराते रहें और अपनी जनसंख्या को अपने संसाधन बताते रहें, लेकिन कुछ अध्ययनों पर गौर करें तो नदियों और जल के संदर्भ में आने वाले संकट के संकेत दिखेंगे. हाल ही में, नीति आयोग ने संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक (कंपॉजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स, सीडब्ल्यूएमआइ) विकसित किया है ताकि देश में जल प्रबंधन को प्रभावी बनाया जा सके. चेतावनी स्पष्ट है, साल 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति की तुलना में दोगुनी होने वाली है.

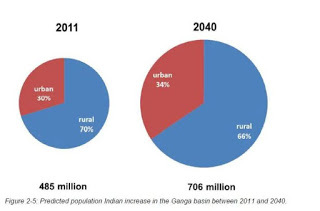

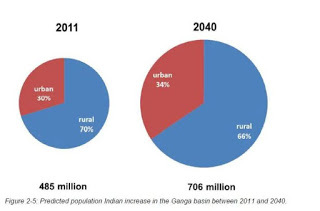

इस परिदृश्य में, हर राज्य की जनसंख्या वृद्धि को देखा जाए, जिसका पूर्वानुमान भारतीय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 2001-2026 ने 2006 में किया था. अब इसका पूर्वानुमान अब 2080 तक के लिए किया गया है. इसके मुताबिक, गंगा बेसिन में आबादी साल 2040 तक करीबन डेढ़ गुनी हो जाएगी. 2011 की जनगणना के मुताबिक, इस बेसिन की आबादी 45.5 करोड़ थी जो 2040 में बढ़कर 70.6 करोड़ हो जाएगी. बढ़ती आबादी के साथ शहरीकरण भी बढ़ेगा. शहरी आबादी में करीब 70 फीसदी वृद्धि होगी. शहरी आबादी मौजूदा 14.4 करोड़ से बढ़कर 24.3 करोड़ तक हो जाएगी. ग्रामीण आबादी में 35 फीसदी की बढोतरी होगी. यह मौजूदा (2011) के 34.1 करोड़ से पढ़कर 46.3 करोड़ हो जाएगी.

जाहिर है इस बढ़ी आबादी को खाने के लिए अनाज चाहिए होगा, नहाने और धोने के लिए पानी चाहिए होगा. अनाज उगाने के लिए पानी भी मौजूदा संसाधनों से ही खींचा जाएगा. असल में, पानी की मांग आबादी में बढोतरी के साथ उपभोक्ता मांग और विश्व बाजार के विकास से भी होता है.

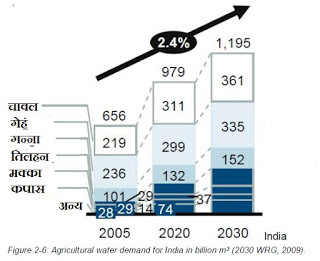

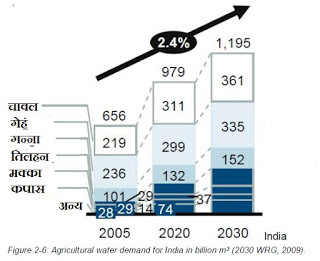

वॉटर रिसोर्स ग्रुप का पूर्वानुमान कहता है कि साल 2030 तक सिंचाई के लिए पानी की जरूरत सालाना 2.4 फीसदी की दर से बढ़ेगी. यानी 2040 तक की गणना की जाए, तो पानी की मांग आज की तुलना में 80 फीसदी बढ़ जाएगी. इसी शोध पत्र में कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादनों की जरूरतों के लिए पानी की मांग चौगुनी हो जाएगी.

विषय ऐसा है कि हमें और आपको चिंता करने की जरूरत है. दुनिया भर की मीठे पानी का महज 4 फीसदी हिस्सा हमारे पास है. आबादी को बोझ उससे कई गुना ज्यादा. जैसा कि गांधी जी कहते थे, प्रकृति के पास हमारी आवश्यकता पूरी करने लायक बहुत है, पर हमारी लालच पूरी करने लायक नहीं.

हमें दो मोर्चों पर काम करने की जरूरत है. एक तरफ नदियों को बचाना होगा, दूसरी तरफ आबादी पर प्रभावी ढंग से लगाम लगानी होगी. वरना, तीसरा विश्वयुद्ध पानी के लिए हो न हो, गृहयुद्ध जरूर हो जाएगा.

***

आसीनानाम् सुरभितशिलम् नाभिगन्धैर्मृगाणाम्

तस्या एव प्रभवमचलम् प्राप्ते गौरम् तुषारैः.

वक्ष्यस्य ध्वश्रमदिनयने तस्य श्रृंगे निषण्णः शोभाम्

शुभ्रत्रिनयन वृशोत्खात्पंकोपमेयाम्..

—कालिदास, मेघदूत

(वहां से चलकर जब तुम हिमालय की उस हिम से ढंकी चोटी पर बैठकर थकावट मिटाओगे, जहां से गंगा निकलती है और जिसकी शिलाएं कस्तूरी मृगों के सदा बैठने से महकती रहती हैं. तब उस चोटी पर बैठे ही दिखाई देगा जैसे महादेव के उजले सांड़ के सींगों पर मिट्टी के टीलों पर टक्कर मारने से पंक जम गया हो.)

कालिदास के मेघदूत की इन पंक्तियों को मन में दोहराने के साथ गंगोत्री के आगे गोमुख के पास जब मैंने अपनी नजरें चारों तरफ फिराईं तो मन में एक ही विचार आया थाः ये हिमशिखर इस पृथ्वी के नहीं हो सकते! मुझे लगा कि मैं किसी और लोक में हूं. जहां तक नज़र जाती, हर तरफ सूरज की किरणें हिमकणों को जादुई तरीके से बदल रही थीं. मेरे चारों ओर बिखरे थे असंख्र्य हीरे, मोती, माणिक...चांदी-सी चमकती एक अनंत चादर पर.

आप गोमुख आएंगे तो आपको चारों ओर बिखरा मिलेगा, युगों का इतिहास, भविष्य की झलक, सच जैसा मिथक और जादुई यथार्थ, वेदों की ऋचाएं, ऋषियों का तप, और कवियों की कल्पना. इन हिमकणों ने एक कैलिडोस्कोप का रूप ले लिया है और इसमें दिख रहा है सूदूर इलाकों में बुझती प्यास, अपने खेतों को सींचता किसान, साईबेरिया से आकर बसेरा ढूंढते पक्षी, बुद्ध और शिव, ब्रह्मा का कमंडल, भागीरथ की तपस्या, वर्षा और बाढ़, आशा, निराशा, हताशा...और भारतवर्ष की असली परिभाषा.

और जब भी मैं भारतवर्ष, गंगा नदी, इसके बेसिन की बात करता हूं, मुझे असंख्य नरमुंड नजर आते हैं. गंगा के किनारे-किनारे आप चलते चले जाइए, गंगासागर तक. गंगा ही क्यों, इसकी हर सहायक नदी के तट पर भी आपको अपार जनसंख्या मिलेगी.

दुनिया की आबादी 7 अरब कब का पार कर गई. क्या हम ज़रूरत से ज्यादा हो गए हैं? अब बढ़ती आबादी पर कोई बात नहीं करता. राजनीति में बढ़ती आबादी पर रोक लगाना कोई मुद्दा नहीं है. इसमें धर्म का कोण भी आ जाता है.

लेकिन, हम चाहें लाख इस मुद्दे पर बात करने से कतराते रहें और अपनी जनसंख्या को अपने संसाधन बताते रहें, लेकिन कुछ अध्ययनों पर गौर करें तो नदियों और जल के संदर्भ में आने वाले संकट के संकेत दिखेंगे. हाल ही में, नीति आयोग ने संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक (कंपॉजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स, सीडब्ल्यूएमआइ) विकसित किया है ताकि देश में जल प्रबंधन को प्रभावी बनाया जा सके. चेतावनी स्पष्ट है, साल 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति की तुलना में दोगुनी होने वाली है.

इस परिदृश्य में, हर राज्य की जनसंख्या वृद्धि को देखा जाए, जिसका पूर्वानुमान भारतीय राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 2001-2026 ने 2006 में किया था. अब इसका पूर्वानुमान अब 2080 तक के लिए किया गया है. इसके मुताबिक, गंगा बेसिन में आबादी साल 2040 तक करीबन डेढ़ गुनी हो जाएगी. 2011 की जनगणना के मुताबिक, इस बेसिन की आबादी 45.5 करोड़ थी जो 2040 में बढ़कर 70.6 करोड़ हो जाएगी. बढ़ती आबादी के साथ शहरीकरण भी बढ़ेगा. शहरी आबादी में करीब 70 फीसदी वृद्धि होगी. शहरी आबादी मौजूदा 14.4 करोड़ से बढ़कर 24.3 करोड़ तक हो जाएगी. ग्रामीण आबादी में 35 फीसदी की बढोतरी होगी. यह मौजूदा (2011) के 34.1 करोड़ से पढ़कर 46.3 करोड़ हो जाएगी.

जाहिर है इस बढ़ी आबादी को खाने के लिए अनाज चाहिए होगा, नहाने और धोने के लिए पानी चाहिए होगा. अनाज उगाने के लिए पानी भी मौजूदा संसाधनों से ही खींचा जाएगा. असल में, पानी की मांग आबादी में बढोतरी के साथ उपभोक्ता मांग और विश्व बाजार के विकास से भी होता है.

वॉटर रिसोर्स ग्रुप का पूर्वानुमान कहता है कि साल 2030 तक सिंचाई के लिए पानी की जरूरत सालाना 2.4 फीसदी की दर से बढ़ेगी. यानी 2040 तक की गणना की जाए, तो पानी की मांग आज की तुलना में 80 फीसदी बढ़ जाएगी. इसी शोध पत्र में कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादनों की जरूरतों के लिए पानी की मांग चौगुनी हो जाएगी.

विषय ऐसा है कि हमें और आपको चिंता करने की जरूरत है. दुनिया भर की मीठे पानी का महज 4 फीसदी हिस्सा हमारे पास है. आबादी को बोझ उससे कई गुना ज्यादा. जैसा कि गांधी जी कहते थे, प्रकृति के पास हमारी आवश्यकता पूरी करने लायक बहुत है, पर हमारी लालच पूरी करने लायक नहीं.

हमें दो मोर्चों पर काम करने की जरूरत है. एक तरफ नदियों को बचाना होगा, दूसरी तरफ आबादी पर प्रभावी ढंग से लगाम लगानी होगी. वरना, तीसरा विश्वयुद्ध पानी के लिए हो न हो, गृहयुद्ध जरूर हो जाएगा.

***

Published on July 16, 2019 01:56

July 11, 2019

नदीसूत्र एकः जल को तिलांजलि देता समाज

अचानक हमारे समाज को क्या हो गया कि हमने नदियों और झील-तालाबों को कूड़ेदान समझ लिया? उन्हें सुखा देने की साजिश करने लगे. इन नदियों को तो हमने कभी देवी का दर्जा दिया था.

सूखा. इस शब्द से शुष्क और दरार से फटी जमीन और ऊपर चिलचिलाता मेघविहीन आसमान दिमाग में कौंधता है. बारिश गड़बड़ हो जाती है तो नदी-नाले, गांव के कुएं सब सूख जाते हैं. खेत धूल से भरे कटोरों में बदल जाते हैं. जानवर और परिंदे प्यासे भटकते हैं. यह काली छाया इन गर्मियों में हकीकत बन गई है और इसने पहले ही चिंताजनक शक्ल अख्तियार कर ली है. पूरे हिंदुस्तान में विनाशकारी सूखा दस्तक दे रहा है और पहले से ही संकट झेल रही मध्य पट्टी के ऊपर कहर बरपाने की धमकी दे रहा है.

ऐसे में याद आता है कि हमारी सदानीरा नदियों का क्या हुआ? नदीसूत्र श्रृंखला उस सूत्र को तलाशने की कोशिश है जिसे, हमने भुला दिया है.

आखिर, जिस देश ने अपने शहर नदियों के किनारे बसाए, जिस देश ने अपने पूजा-संस्कार की विधियां नदियों के किनारे और नदियों को लेकर विकसित किए, नदियां देवी मानी गईं, वहां यह सूत्र गायब कैसे हो गया? आखिर, हमारे सबसे पुराने ग्रंथों, जो देवों की वाणी भी है, ऋग्वेद समेत तमाम वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मणों में नदियों और उसकी महिमा का विस्तार से जिक्र है.

ऋग्वेद के दशम मंडल के पचहत्तरवें सूक्त में कहा गया हैः

इयं मे गंगे! यमुने! सरस्वती! शतुद्रि! स्तोमं सचत परुष्ठया.

असिक्त्या मरुद् वृधे! वितस्तया जीकाये! श्रृणुह्यासुवौयया.

तो अचानक हमारे समाज को क्या हो गया कि हमने नदियों और झील-तालाबों को कूड़ेदान समझ लिया? उन्हें सुखा देने की साजिश करने लगे.

हमारे देश की हर नदी के साथ लोकगीत हैं, उनसे जुड़ी लोककथाएं हैं. थोड़ा इतिहास भी है और थोड़ा विज्ञान भी. परंपरा और रीति-रिवाज तो खैर हैं ही. ऐसे में नदियों को लेकर हम क्या सोचते हैं, नदीसूत्र उसका एक किस्म का यह रियलिटी चेक भी है.

मैंने खुद गंगा के किनारे गोमुख से लेकर गंगासागर तक का सफ़र तय किया है.

देश कैसे नदियों को भूल गया है और अपनी नदियों की स्थिति परिस्थिति उनकी कथा और व्यथा को श्रृंखलाबद्ध तरीके से पेश करने की कोशिश करूंगा. उम्मीद है कि नदियों के किनारे खड़े, पले और बढ़े समाज को अपने जलाशयों, तालाबों, पोखरों, डबरों, बावड़ियों और नाले-जोहड़ों की याद आए.

इस श्रृंखला में कोशिश यह होगी इसमें पढ़ने वालों को सिर्फ नकारात्मकता और हताशा भरे ब्योरे ही न मिलें. गंगा ही नहीं देश की जिन भी नदियों के किनारे-किनारे, जहां तक भी मैंने सफर किया है, जिनसे भी मैं मिला, उन सबकी बातें, उनके बतरस, उनके कहे किस्से और लोकगीतों और लोककथाओं का एक विशाल तो नहीं, लेकिन एक अनोखा और नए किस्म का अनुभव मुझे हुआ, और उसे आपके सामने ज्यों का त्यों रख देने की कोशिश करूंगा.

सफ़र में हमें कई वैज्ञानिक मिले, इनमें से कई गंगा नदी की अनोखी स्वयंशुद्धि क्षमता पर बात करते रहे. गंगा ही नहीं तमाम नदियों के प्रदूषण पर भी बात करने वाले कई लोग थे, कई श्रद्धालु मिले जो सिर्फ पौराणिकता की, श्रद्धा की बातें करते रहे. जिनके लिए गंगा-यमुना-नर्मदा-कावेरी-गोदावरी अगाध आस्था का स्रोत हैं. लेकिन हमें कई ऐसे लोग मिले, जिन्होंने इधर-उधर, कभी चाय की दुकान तो कभी किसी होटल की लॉबी में, हमें नदियों से जुड़े किस्से सुनाए. इनमें से कुछ कहानियां पौराणिक हैं, कुछ किंवदंतियां और दंतकथाएं हैं तो कुछ लोककथाएं.

इन कहानी सुनाने वालों में से कई अलग-अलग प्रदेशों के थे, जो अपनी जड़ों से दूर अपने इलाके की ऐसी कहानियां हमें सुना रहे थे, जिसमें कहीं न कहीं, कोई न कोई नदी मौजूद थी. इनमें होटल मैनेजर से वेटर तक, नदियों में चप्पू चलाने वाले नाविक से लेकर पंडित तक और कपड़े साफ कर रहे धोबी से लेकर चाय की दुकान पर बैठे गपोड़ तक सब हैं.

मिसाल के तौर पर, छत्तीसगढ़ का किस्सा है जो मुझे उत्तर प्रदेश के तीर्थ विंध्याचल के पास किसी ढाबे में एक भक्त ने सुनाया. वह रायपुर से आए थे. माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने. उन्होंने भोजली का गीत सुनाया था. यह गीत बहुएं गाती हैं, जिसमें गंगा का संबोधन होता है.

देवी गंगा, लहर तुरंगा

हमरो भोजली देवी के

भीजे ओठों अंगा.

लेकिन कई विद्वानों ने गंगा की हालत के लिए भ्रष्टाचार और राजनीतिक एजेंडे में नदियों के न होने के अलावा एक नया तथ्य भी सामने रखा. वह था, मिडिओकर विशेषज्ञों का बाहुल्य. यानी हमारे देश में नदियों को लेकर तथाकथित विशेषज्ञों की दक्षता और विचार. यह बात हैरान कर देने वाली निकली कि जिन इंजीनियरों की बदौलत कई-कई योजनाएं और एक्शन प्लान को बनाकर लागू करने की कोशिश की गई, दरअसल में उनके विचारों में ही पोलापन था.

कई विशेषज्ञों ने यह लगभग साबित कर दिया कि नदियों के विज्ञान को लेकर विश्वविद्यालयों में होने वाली पढ़ाई में बड़ा संकट है, वहीं विदेशों में पढ़े या मेधावी छात्र सरकारी तंत्र का अंग नहीं है. नतीजतन, समाधान की रूपरेखा में ही परिपक्वता की कमी रही है. मसलन, नदी की संकल्पना और सिद्धांत आम से लेकर ख़ास तक के लिए स्पष्ट नहीं.

आम तौर पर माना जाता है कि नदी का काम पानी ले जाना है, जो आगे जाकर समुद्र में मिल जाती है. लेकिन, क्या हमने कभी यह सुना है कि नदी का काम गाद ले जाना भी है? ख़ासकर गंगा जैसी नदियों के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण है. यह बुनियादी सोच ही शायद योजनाओं और परियोजनाओं में जगह नहीं बना पाई, नतीजा फरक्का बराज जैसी परियोजनाएं होती हैं. जिसने न केवल लाखों लोगों को बेघर कर दिया, बल्कि हज़ारों हेक्टेयर उपजाऊ ज़मीन भी विसर्जित हो गई.

गंगा जैसी नदी हमारी सभ्यता, हमारे पाप-पुण्य सबको संभालती रही, लेकिन आबादी और उम्मीदों के बोझ ने उसे आज हरा दिया है. अक्सर गंगा की सफाई से जुड़ी परियोजनाओं और अभियानों में भ्रष्टाचार से जुड़ी कहानियां ज़रूर सुनी होंगी. देश के किसी भी हिस्से में नदियों और नदी घाटियों को लेकर सरकारी सोच में एक निरंतरता मिलती है. यानी, बड़ी परियोजनाएं बनाना और लागू करना.

असल में, बड़ी परियोजनाओं का फायदा सबको मिलता है, सिर्फ नदी और उनके बेटों को छोड़कर. यानी बड़ी परियोजनाएं, बड़ी राशि, बड़ा कट. बड़ी सामान्य-सी बात है. लेकिन परियोजनाएं भी वैसी बनी और बनाई गईं और अभी भी बुनी जा रही हैं, जिनको पश्चिमी देशों ने नकार दिया है. फरक्का बराज इसी का उदाहरण है.

सूखा भयावह रूप अख्तियार कर रहा है. अकाल से भयानक है अकेले पड़ जाना. हमें नदियों को साथ रखकर आगे बढ़ना सीखना होगा. एकआयामी विकास नहीं, बल्कि सतत विकास की ओर बढ़ना होगा, जिसमें साफ-सुथरी, जीवित और कलकल-निर्मल-अविरल नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी.

***

सूखा. इस शब्द से शुष्क और दरार से फटी जमीन और ऊपर चिलचिलाता मेघविहीन आसमान दिमाग में कौंधता है. बारिश गड़बड़ हो जाती है तो नदी-नाले, गांव के कुएं सब सूख जाते हैं. खेत धूल से भरे कटोरों में बदल जाते हैं. जानवर और परिंदे प्यासे भटकते हैं. यह काली छाया इन गर्मियों में हकीकत बन गई है और इसने पहले ही चिंताजनक शक्ल अख्तियार कर ली है. पूरे हिंदुस्तान में विनाशकारी सूखा दस्तक दे रहा है और पहले से ही संकट झेल रही मध्य पट्टी के ऊपर कहर बरपाने की धमकी दे रहा है.

ऐसे में याद आता है कि हमारी सदानीरा नदियों का क्या हुआ? नदीसूत्र श्रृंखला उस सूत्र को तलाशने की कोशिश है जिसे, हमने भुला दिया है.

आखिर, जिस देश ने अपने शहर नदियों के किनारे बसाए, जिस देश ने अपने पूजा-संस्कार की विधियां नदियों के किनारे और नदियों को लेकर विकसित किए, नदियां देवी मानी गईं, वहां यह सूत्र गायब कैसे हो गया? आखिर, हमारे सबसे पुराने ग्रंथों, जो देवों की वाणी भी है, ऋग्वेद समेत तमाम वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मणों में नदियों और उसकी महिमा का विस्तार से जिक्र है.

ऋग्वेद के दशम मंडल के पचहत्तरवें सूक्त में कहा गया हैः

इयं मे गंगे! यमुने! सरस्वती! शतुद्रि! स्तोमं सचत परुष्ठया.

असिक्त्या मरुद् वृधे! वितस्तया जीकाये! श्रृणुह्यासुवौयया.

तो अचानक हमारे समाज को क्या हो गया कि हमने नदियों और झील-तालाबों को कूड़ेदान समझ लिया? उन्हें सुखा देने की साजिश करने लगे.

हमारे देश की हर नदी के साथ लोकगीत हैं, उनसे जुड़ी लोककथाएं हैं. थोड़ा इतिहास भी है और थोड़ा विज्ञान भी. परंपरा और रीति-रिवाज तो खैर हैं ही. ऐसे में नदियों को लेकर हम क्या सोचते हैं, नदीसूत्र उसका एक किस्म का यह रियलिटी चेक भी है.

मैंने खुद गंगा के किनारे गोमुख से लेकर गंगासागर तक का सफ़र तय किया है.

देश कैसे नदियों को भूल गया है और अपनी नदियों की स्थिति परिस्थिति उनकी कथा और व्यथा को श्रृंखलाबद्ध तरीके से पेश करने की कोशिश करूंगा. उम्मीद है कि नदियों के किनारे खड़े, पले और बढ़े समाज को अपने जलाशयों, तालाबों, पोखरों, डबरों, बावड़ियों और नाले-जोहड़ों की याद आए.

इस श्रृंखला में कोशिश यह होगी इसमें पढ़ने वालों को सिर्फ नकारात्मकता और हताशा भरे ब्योरे ही न मिलें. गंगा ही नहीं देश की जिन भी नदियों के किनारे-किनारे, जहां तक भी मैंने सफर किया है, जिनसे भी मैं मिला, उन सबकी बातें, उनके बतरस, उनके कहे किस्से और लोकगीतों और लोककथाओं का एक विशाल तो नहीं, लेकिन एक अनोखा और नए किस्म का अनुभव मुझे हुआ, और उसे आपके सामने ज्यों का त्यों रख देने की कोशिश करूंगा.

सफ़र में हमें कई वैज्ञानिक मिले, इनमें से कई गंगा नदी की अनोखी स्वयंशुद्धि क्षमता पर बात करते रहे. गंगा ही नहीं तमाम नदियों के प्रदूषण पर भी बात करने वाले कई लोग थे, कई श्रद्धालु मिले जो सिर्फ पौराणिकता की, श्रद्धा की बातें करते रहे. जिनके लिए गंगा-यमुना-नर्मदा-कावेरी-गोदावरी अगाध आस्था का स्रोत हैं. लेकिन हमें कई ऐसे लोग मिले, जिन्होंने इधर-उधर, कभी चाय की दुकान तो कभी किसी होटल की लॉबी में, हमें नदियों से जुड़े किस्से सुनाए. इनमें से कुछ कहानियां पौराणिक हैं, कुछ किंवदंतियां और दंतकथाएं हैं तो कुछ लोककथाएं.

इन कहानी सुनाने वालों में से कई अलग-अलग प्रदेशों के थे, जो अपनी जड़ों से दूर अपने इलाके की ऐसी कहानियां हमें सुना रहे थे, जिसमें कहीं न कहीं, कोई न कोई नदी मौजूद थी. इनमें होटल मैनेजर से वेटर तक, नदियों में चप्पू चलाने वाले नाविक से लेकर पंडित तक और कपड़े साफ कर रहे धोबी से लेकर चाय की दुकान पर बैठे गपोड़ तक सब हैं.

मिसाल के तौर पर, छत्तीसगढ़ का किस्सा है जो मुझे उत्तर प्रदेश के तीर्थ विंध्याचल के पास किसी ढाबे में एक भक्त ने सुनाया. वह रायपुर से आए थे. माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने. उन्होंने भोजली का गीत सुनाया था. यह गीत बहुएं गाती हैं, जिसमें गंगा का संबोधन होता है.

देवी गंगा, लहर तुरंगा

हमरो भोजली देवी के

भीजे ओठों अंगा.

लेकिन कई विद्वानों ने गंगा की हालत के लिए भ्रष्टाचार और राजनीतिक एजेंडे में नदियों के न होने के अलावा एक नया तथ्य भी सामने रखा. वह था, मिडिओकर विशेषज्ञों का बाहुल्य. यानी हमारे देश में नदियों को लेकर तथाकथित विशेषज्ञों की दक्षता और विचार. यह बात हैरान कर देने वाली निकली कि जिन इंजीनियरों की बदौलत कई-कई योजनाएं और एक्शन प्लान को बनाकर लागू करने की कोशिश की गई, दरअसल में उनके विचारों में ही पोलापन था.

कई विशेषज्ञों ने यह लगभग साबित कर दिया कि नदियों के विज्ञान को लेकर विश्वविद्यालयों में होने वाली पढ़ाई में बड़ा संकट है, वहीं विदेशों में पढ़े या मेधावी छात्र सरकारी तंत्र का अंग नहीं है. नतीजतन, समाधान की रूपरेखा में ही परिपक्वता की कमी रही है. मसलन, नदी की संकल्पना और सिद्धांत आम से लेकर ख़ास तक के लिए स्पष्ट नहीं.

आम तौर पर माना जाता है कि नदी का काम पानी ले जाना है, जो आगे जाकर समुद्र में मिल जाती है. लेकिन, क्या हमने कभी यह सुना है कि नदी का काम गाद ले जाना भी है? ख़ासकर गंगा जैसी नदियों के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण है. यह बुनियादी सोच ही शायद योजनाओं और परियोजनाओं में जगह नहीं बना पाई, नतीजा फरक्का बराज जैसी परियोजनाएं होती हैं. जिसने न केवल लाखों लोगों को बेघर कर दिया, बल्कि हज़ारों हेक्टेयर उपजाऊ ज़मीन भी विसर्जित हो गई.

गंगा जैसी नदी हमारी सभ्यता, हमारे पाप-पुण्य सबको संभालती रही, लेकिन आबादी और उम्मीदों के बोझ ने उसे आज हरा दिया है. अक्सर गंगा की सफाई से जुड़ी परियोजनाओं और अभियानों में भ्रष्टाचार से जुड़ी कहानियां ज़रूर सुनी होंगी. देश के किसी भी हिस्से में नदियों और नदी घाटियों को लेकर सरकारी सोच में एक निरंतरता मिलती है. यानी, बड़ी परियोजनाएं बनाना और लागू करना.

असल में, बड़ी परियोजनाओं का फायदा सबको मिलता है, सिर्फ नदी और उनके बेटों को छोड़कर. यानी बड़ी परियोजनाएं, बड़ी राशि, बड़ा कट. बड़ी सामान्य-सी बात है. लेकिन परियोजनाएं भी वैसी बनी और बनाई गईं और अभी भी बुनी जा रही हैं, जिनको पश्चिमी देशों ने नकार दिया है. फरक्का बराज इसी का उदाहरण है.

सूखा भयावह रूप अख्तियार कर रहा है. अकाल से भयानक है अकेले पड़ जाना. हमें नदियों को साथ रखकर आगे बढ़ना सीखना होगा. एकआयामी विकास नहीं, बल्कि सतत विकास की ओर बढ़ना होगा, जिसमें साफ-सुथरी, जीवित और कलकल-निर्मल-अविरल नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी.

***

Published on July 11, 2019 02:40

May 7, 2019

बंगालः कुछ वोटर बम बनाते हैं, कुछ बम खाते हैं

सच यह है कि बंगाल का नेता बहुत जागरूक है और उससे भी अधिक जागरूक है वह कैडर, जो बंगाल में अधिक से अधिक वोटिंग को सुनिश्चित करने के लिए सबकुछ करता है. हत्याएं भी.

मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, बंगाल के लोगों की सेहत कैसी है? तभी से मैं सोच रहा हूं कि बंगाल में किसकी सेहत के बारे में बयान किया जाए? बंगाल में दो तरह के लोग हैं. एक वोटर, दूसरा नेता. वोटरों में कुछ कैडर हैं, कुछ गैर-कैडर समर्थक हैं, तो कुछ विरोधी हैं. और सबकी सेहत का हाल तकरीबन एक जैसा है.

कैडर का क्या है, जिन कैडरों को वाम ने 34 साल तक पाला-पोसा, उनमें से बेहद प्रतिबद्ध को छोड़कर, बाकी लोग तृणमूल की तरफ मुड़ गए.

जहां तक वोटर का सवाल है, कुछ वोटर बम बना रहे, तो कुछ खा रहे हैं. पिचके हुए गाल, और पेट के साथ राजनीतिक प्रतिबद्धता बरकरार है. उन्हें लगातार कायदे से प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि जीवन व्यर्थ है और उसे अपने पितृदल-मातृदल के लिए निछावर कर देना ही मानव जीवन का सही उपयोग है. सेहत सिर्फ नेताओं की सही है, सभी दल के नेता गोल-मटोल-ताजे-टटके घूम रहे हैं.

आम वोटर, भकुआय़ा हुआ देखता रहता है. वह अपनी झोंपड़ी पर किसी एक दल का या ज्यादा कमजोर हुआ तो सभी दल के झंडे लगा रहा है. स्वास्थ्य सबका ठीक है. बस, खून की कमी है. क्योंकि बंगाल की राजनीति में उसे सड़कों पर बहाने की बड़ी गौरवपूर्ण परंपरा है. आज भी उस परंपरा को शिद्दत से निभाया जा रहा है.

आम वोटर तब तक सही निशान पर उंगली नहीं लगा पाता, जब तक उसे कायदे से धमकाया न जाए. बंगाल में धमकी देना, राजनीति का पहला पाठ है. इसे सियासत के छुटभैय्ये अंजाम देते हैं, जो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, अगले 48 घंटों में संपन्न किया जाता है. इसके तहत ज़मीनी पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर बाकायदा धमकी देने की रस्म पूरी करते हैं कि अलां पार्टी को बटन दबा देना, बिलकुल सुबह जाकर. इवीएम से बिलकुल सही पार्टी के पक्ष में ‘पीं’ निकलना चाहिए वरना तुम्हें ‘चीं’ बुलवा दिया जाएगा. इसके बाद कार्यकर्ता वोटर को प्यार से समझाता है कि वोट विरोधी पार्टी को देने पर हाथ भी काटे जा सकते हैं, और फिर इसके बाद वह बंगाल के विभिन्न इलाकों में हुए ऐसे महत्वपूर्ण और इतिहास में स्थान रखने वाले उदाहरण गिनाता है.

वोटर का ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है. वह समझ जाता है कि राजनीतिक हिंसा की इस गौरवपूर्ण परंपरा और इतिहास में उसके हाथ काटे जाने को फुटनोट में भी जगह नहीं मिलेगी.

बंगाल के वोटर की आंखें कमजोर हैं क्योंकि दूरदृष्टि - निकट दृष्टि के साथ विकट दृष्टि दोष भी है. यादद्दाश्त समय के साथ कमजोर हो गई है. हिप्नोटिज़म का उचित इस्तेमाल किया जा रहा है. वोटरों की आंखों के सामने उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि हमने उनके लिए क्या-क्या किया है, क्या-क्या किया जा सकता है.

वोटर गजनी की तरह शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस का शिकार हो गया है. उसे दो महीने पहले की बात याद नहीं रहती, यह बात सभी पार्टियों को पता है. सीपीएम को पता है, कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है. डायनासोर बनने से अच्छा है, खुद को बदल लिया जाए. कांग्रेस जानती है कि वोटर को यह कत्तई याद नहीं होगा कि वर्धवान जिले में 1971 में साईंबाड़ी में सीपीएम के कैडरों ने उसके कार्यकर्ता के साथ क्या किया था.

असल में पार्टी को मजबूत बनाना हो तो ऐसे कारनामे करने होते हैं. साईं बाड़ी में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या कर उसके खून में भात सानकर उसकी मां को जबरन खिलाया गया था. बंगाल की क्रांति में ऐसी वारदातें बहुत आम हैं.

ज़मीनी कार्यकर्ता रूठ भले जाए लेकिन सियासी खेल में एंटीजन-एंडीबॉडी की तरह फ्रेंडली फाइट उर्फ दोस्ताना संघर्ष होते रहना चाहिए. ज़मीनी कार्यकर्ता का क्या है, वो तो झक मारकर आएगा ही.

बंगाल में वोटर को नेता-कार्यकर्ता सधे हुए डॉक्टर की तरह दवा लेने का नुस्खा समझाते हैं, हंसिया-हथौड़ा दिए चो कि फूल छाप? कोन फूल टा? एकला फूल ना जोड़ा फूल? अभी प्रधानमंत्री मोदी कह कर आए हैं- चुपेचाप, फूले छाप. माकपा का सेकुलर वोटर ममता के मुस्लिम प्रेम से भौंचक्का होकर धार्मिक बनने की कोशिश कर रहा है. उसे दिख रहा है कि जन्मजात ब्राह्मणी ममता बंधोपाध्याय दुर्गा पूजा विसर्जन को नजरअंदाज कर रही हैं. मुर्शिदाबाद में कार्तिकेय की मूर्ति को पंडाल में ही पानी की बौछारों से गलाकर विसर्जित करना पड़ा, ऐसा भाजपा के एक नेता ने किस्सा सुनाया. बंगाल में ममता की तुष्टीकरण की नीतियों से सींची हुई जमीन भाजपा को बहुत उपजाऊ रूप में मिलने की उम्मीद है. सूबे में धीरे-धीरे पार्टी की सेहत सुधरती जा रही है. इस सुधरती सेहत ने ठीक से सौष्ठव नहीं दिखाया तो दिल्ली में भावी एनडीए सरकार की सेहत पांडु रोग से ग्रस्त हो जाएगी.

कुपोषण से ग्रस्त वोटर के पास दाल-रोटी की चिंता है. राइटर्स में ममता बैठें या बुद्धो बाबू, उसके लिए सब बराबर हैं. बंगाल के नेता के लिए वोटर महज सरदर्द के बराबर है. दिल्ली में बैठे पत्रकार अपनी बातचीत में कहते जरूर हैं, कि बंगाल का वोटर बहुत जागरूक है.

लेकिन सच यह है कि बंगाल का नेता बहुत जागरूक है और उससे भी अधिक जागरूक है वह कैडर, जो बंगाल में अधिक से अधिक वोटिंग को सुनिश्चित करने के लिए सबकुछ करता है. अब इसमें कुछ मृतक वोटरों के भी वोट डल जाएं तो इस कार्यकर्ता का क्या कुसूर?

***

मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, बंगाल के लोगों की सेहत कैसी है? तभी से मैं सोच रहा हूं कि बंगाल में किसकी सेहत के बारे में बयान किया जाए? बंगाल में दो तरह के लोग हैं. एक वोटर, दूसरा नेता. वोटरों में कुछ कैडर हैं, कुछ गैर-कैडर समर्थक हैं, तो कुछ विरोधी हैं. और सबकी सेहत का हाल तकरीबन एक जैसा है.

कैडर का क्या है, जिन कैडरों को वाम ने 34 साल तक पाला-पोसा, उनमें से बेहद प्रतिबद्ध को छोड़कर, बाकी लोग तृणमूल की तरफ मुड़ गए.

जहां तक वोटर का सवाल है, कुछ वोटर बम बना रहे, तो कुछ खा रहे हैं. पिचके हुए गाल, और पेट के साथ राजनीतिक प्रतिबद्धता बरकरार है. उन्हें लगातार कायदे से प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि जीवन व्यर्थ है और उसे अपने पितृदल-मातृदल के लिए निछावर कर देना ही मानव जीवन का सही उपयोग है. सेहत सिर्फ नेताओं की सही है, सभी दल के नेता गोल-मटोल-ताजे-टटके घूम रहे हैं.

आम वोटर, भकुआय़ा हुआ देखता रहता है. वह अपनी झोंपड़ी पर किसी एक दल का या ज्यादा कमजोर हुआ तो सभी दल के झंडे लगा रहा है. स्वास्थ्य सबका ठीक है. बस, खून की कमी है. क्योंकि बंगाल की राजनीति में उसे सड़कों पर बहाने की बड़ी गौरवपूर्ण परंपरा है. आज भी उस परंपरा को शिद्दत से निभाया जा रहा है.

आम वोटर तब तक सही निशान पर उंगली नहीं लगा पाता, जब तक उसे कायदे से धमकाया न जाए. बंगाल में धमकी देना, राजनीति का पहला पाठ है. इसे सियासत के छुटभैय्ये अंजाम देते हैं, जो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, अगले 48 घंटों में संपन्न किया जाता है. इसके तहत ज़मीनी पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर बाकायदा धमकी देने की रस्म पूरी करते हैं कि अलां पार्टी को बटन दबा देना, बिलकुल सुबह जाकर. इवीएम से बिलकुल सही पार्टी के पक्ष में ‘पीं’ निकलना चाहिए वरना तुम्हें ‘चीं’ बुलवा दिया जाएगा. इसके बाद कार्यकर्ता वोटर को प्यार से समझाता है कि वोट विरोधी पार्टी को देने पर हाथ भी काटे जा सकते हैं, और फिर इसके बाद वह बंगाल के विभिन्न इलाकों में हुए ऐसे महत्वपूर्ण और इतिहास में स्थान रखने वाले उदाहरण गिनाता है.

वोटर का ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है. वह समझ जाता है कि राजनीतिक हिंसा की इस गौरवपूर्ण परंपरा और इतिहास में उसके हाथ काटे जाने को फुटनोट में भी जगह नहीं मिलेगी.

बंगाल के वोटर की आंखें कमजोर हैं क्योंकि दूरदृष्टि - निकट दृष्टि के साथ विकट दृष्टि दोष भी है. यादद्दाश्त समय के साथ कमजोर हो गई है. हिप्नोटिज़म का उचित इस्तेमाल किया जा रहा है. वोटरों की आंखों के सामने उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि हमने उनके लिए क्या-क्या किया है, क्या-क्या किया जा सकता है.

वोटर गजनी की तरह शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस का शिकार हो गया है. उसे दो महीने पहले की बात याद नहीं रहती, यह बात सभी पार्टियों को पता है. सीपीएम को पता है, कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है. डायनासोर बनने से अच्छा है, खुद को बदल लिया जाए. कांग्रेस जानती है कि वोटर को यह कत्तई याद नहीं होगा कि वर्धवान जिले में 1971 में साईंबाड़ी में सीपीएम के कैडरों ने उसके कार्यकर्ता के साथ क्या किया था.

असल में पार्टी को मजबूत बनाना हो तो ऐसे कारनामे करने होते हैं. साईं बाड़ी में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या कर उसके खून में भात सानकर उसकी मां को जबरन खिलाया गया था. बंगाल की क्रांति में ऐसी वारदातें बहुत आम हैं.

ज़मीनी कार्यकर्ता रूठ भले जाए लेकिन सियासी खेल में एंटीजन-एंडीबॉडी की तरह फ्रेंडली फाइट उर्फ दोस्ताना संघर्ष होते रहना चाहिए. ज़मीनी कार्यकर्ता का क्या है, वो तो झक मारकर आएगा ही.

बंगाल में वोटर को नेता-कार्यकर्ता सधे हुए डॉक्टर की तरह दवा लेने का नुस्खा समझाते हैं, हंसिया-हथौड़ा दिए चो कि फूल छाप? कोन फूल टा? एकला फूल ना जोड़ा फूल? अभी प्रधानमंत्री मोदी कह कर आए हैं- चुपेचाप, फूले छाप. माकपा का सेकुलर वोटर ममता के मुस्लिम प्रेम से भौंचक्का होकर धार्मिक बनने की कोशिश कर रहा है. उसे दिख रहा है कि जन्मजात ब्राह्मणी ममता बंधोपाध्याय दुर्गा पूजा विसर्जन को नजरअंदाज कर रही हैं. मुर्शिदाबाद में कार्तिकेय की मूर्ति को पंडाल में ही पानी की बौछारों से गलाकर विसर्जित करना पड़ा, ऐसा भाजपा के एक नेता ने किस्सा सुनाया. बंगाल में ममता की तुष्टीकरण की नीतियों से सींची हुई जमीन भाजपा को बहुत उपजाऊ रूप में मिलने की उम्मीद है. सूबे में धीरे-धीरे पार्टी की सेहत सुधरती जा रही है. इस सुधरती सेहत ने ठीक से सौष्ठव नहीं दिखाया तो दिल्ली में भावी एनडीए सरकार की सेहत पांडु रोग से ग्रस्त हो जाएगी.

कुपोषण से ग्रस्त वोटर के पास दाल-रोटी की चिंता है. राइटर्स में ममता बैठें या बुद्धो बाबू, उसके लिए सब बराबर हैं. बंगाल के नेता के लिए वोटर महज सरदर्द के बराबर है. दिल्ली में बैठे पत्रकार अपनी बातचीत में कहते जरूर हैं, कि बंगाल का वोटर बहुत जागरूक है.

लेकिन सच यह है कि बंगाल का नेता बहुत जागरूक है और उससे भी अधिक जागरूक है वह कैडर, जो बंगाल में अधिक से अधिक वोटिंग को सुनिश्चित करने के लिए सबकुछ करता है. अब इसमें कुछ मृतक वोटरों के भी वोट डल जाएं तो इस कार्यकर्ता का क्या कुसूर?

***

Published on May 07, 2019 01:57

May 6, 2019

साथ पर न बात पर, मुहर लगेगी जात पर

भारत की राजनीति के विश्लेषक आम तौर पर यह मानकर चलते हैं कि भारतीय वोट डालते वक्त अपनी ही जाति को वोट देते हैं. यह मोटे तौर पर सही भी है. पर 2014 के चुनाव से जाति के भीतर वर्ग से जुड़े तत्व की अहमियत की झलक मिलती है. जो कुछ हद तक इन जति समूहों की सामाजिक -आर्थिक भिन्नता का नतीजा है. लेकिन यह जानना क्या दिलचस्प नहीं होगा कि किसी तरह कुछ खास जातियां प्रमुख राज्यों में सत्ता का पलड़ा किसी के पक्ष में झुका सकती हैं.

सबसे पहले बात राजस्थान की. इस सूबे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जाति के गणित को ध्यान में रखकर उम्मीदवार चुने हैं. भाजपा विधानसभा चुनाव में हार के बाद अपने राजपूत वोट बैंक को वापिस हासिल करने को बेताब है. उसने गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला और जाट नेता हनुमान सिंह बेनीवाल को भी शामिल किया है ताकि ग्रामीण इलाकों में दबदबा रखने वाली इन दो और जातियों को साथ ला सके. कांग्रेस राजपूत वोटों को लाने के लिए भाजपा छोड़कर आए मानवेंद्र सिंह पर भरोसा कर रही है. मुसलमान अगर एकमुश्त वोट डालते हैं तो 2019 में अहम हो सकते हैं. राजस्थान में गुर्जर 5 फीसदी हैं जो कांग्रेस और भाजपा में बंटते हैं. राजपूत करीबन 9 प्रतिशत है, मेघवाल 5 प्रतिशत और जाट 11 प्रतिशत हैं. जाटों का समर्थन कांग्रेस भाजपा के अलावा आरएलपी बांट सकती है.

राजस्थान से सटे हरियाणा में 2016 के जाट आंदोलन के बाद दूसरे समुदाय जाटों के खिलाफ एकजुट होने को राजी हो गए हैं. अभी तक चौटाला की इनेलोद और कांग्रेस के बीच बंटा जाट वोट और ज्यादा बंट गया है. चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह के बाहर निकल कर जननाय़क जनता पार्टी बना लेने के हबाद इनलोद दोफाड़ हो चुकी है. जाटों में फूट का फायदा भाजपा को मिल सकता है, पर उसे ओबीसी नेता राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अब बहुजन समाज पार्टी के साथ चले जाने का खामियाजा भुगतना होगा. राज्य में जाटों की तादाद करीबन 22 फीसदी है, अनुसूचित जाति करीब 20 फीसदी हैं और अहीर य़ा यादव 16 फीसदी. इनमें से जाटों का वोट इनेलोद, जेजेपी और कांग्रेस की तरफ झुक सकता है.

उधर, मध्य प्रदेश में प्रमुख असरदार जातियों में यादर और लोध हैं. यादवो की आबादी में हिस्सेदारी करीबन 5-7 फीसदी है, जबकि इस वोट बैंक में भाजपा और कांग्रेस का हिस्सा है. दूसरी तरफ लोध हैं उनकी भी आबादी 7 फीसदी के आसपास ही है.

मध्य प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ओबीसी वोटों पर ही निगाह लगाए हुए है जो सूबे में 50 फीसदी के आसपास हैं. ओबीसी पहले भाजपा के साथ रहे हैं मगर उनके लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाने (14 फीसदी से 27 फीसदी) के कांग्रेस के ऐलान से समुदाय में उसकी संभावनाओं पर इजाफा होना चाहिए. ओबीसी में यादव और लोध जो असरदार जातियां हैं.

मध्य प्रदेश से अलग हुए राज्य छत्तीसगढ़ में वोटिंग पैटर्न पर असर डालने वाली तीन प्रमुख जातियां कुरमी, साहू और सतनामी हैं. कुर्मी राज्य में कोई 10 फीसदी, साहू 8 फीसदी और सतनामी 10 फीसदी हैं. इनमें भी सतनामी (एससी) और साहू (ओबीसी) यहां दो सबसे मजबूत जाति समूह हैं. सतनामियों की समुदाय के तौर पर पहचान मजबूत है जबकि साहुओं को राजनीति में आम तौर पर बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है. कुरमी एक और बड़ा जाति समूह है. इस चुनाव में कुर्मी (मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुर्मी हैं) और सतनामी कांग्रेस के साथ जा सकते हैं और साहू भाजपा के पीछे गोलबंद हो सकते हैं.

उत्तर प्रदेश के कद्दावर जाति समूहों की बात करें तो जाहिर है यादवों, जाटवों, ब्राह्मणों और ठाकुरों का नाम आएगा. यादव करीब 11 फीसदी हैं जाटव 14 फीसदी, ब्राह्मण 9 फीसदी और ठाकुर 5 फीसदी हैं. प्रदेश में भाजपा की घोषित 77 सीटों में से अगड़ी जातियों (20 फीसदी वोट) को 32 (ब्राह्मण 16, ठाकुर 13) और गैर-यादव ओबीसी को 28 टिकट मिले हैं. बसपा ने 38 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनमें 10 दलित आरक्षित सीटों पर और 10 ओबीसी उम्मीदवार हैं. उसने ब्राह्मणों (6), वैश्यों (3) ठाकुरों (2) और भूमिहारों (1) को भी टिकट दिए हैं.

बिहार में यादव 14 फीसदी हैं और उसे राजद का वोटबैंक माना जाता है. कुर्मी 3 फीसदी हैं और उसे जद-यू का वोटबैंक माना जाता है. पासवान 5 फीसदी हैं और उस पर रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा का कब्जा रहता है. मुसहरों की आबादी 4 फीसदी के आसपासा है और जीतनराम मांझी उनके नेता माने जाते हैं. जबकि कुशवाहा के 7 फीसदी वोटों पर उपेंद्र कुशवाहा अपना दावा जताते हैं.

भाजपा के ऊंची जाति-ओबीसी गठजोड़ वोटों में इजाफा करने के वास्ते एनडीए अत्यंत पिछड़ी जतियों के 30 फीसदी वोटों के बड़े हिस्से के लिए जेडी-यू और 5 फीसदी पासवान वोट के लिए लोजपा पर भरोसा कर के चल रहा है. राजद का आधार (16.5 फीसदी मुसलमान, 14 फीसी यादव) विपक्ष के उस महागठबंधन की बुनियाद है जिसमें कांग्रेस, रालोसपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी शामिल है.

थोड़ा दक्षिण चलें तो कर्नाटक में मूलतः दो असरदार जाति समुदाय हैं. वोक्कालिगा और लिंगायत. वोक्कालिगा की आबादी राज्य में अनुमानतः 13 फीसदी है और लिंगायतों की 17 फीसदी. आम तौर पर लिंगायत भाजपा का समर्थन करते हैं और वोक्कालिगा जेडी-एस का. वोक्कालिगा ग्रामीण इलाकों में जेडी-एस का समर्थन करते हैं और शहरी इलाकों में वे कांग्रेस और भाजपा के बीच बंटे हैं. कांग्रेस और जेडी-एस को एससी और एसटी (23 फीसदी) ओबीसी (21 फीसदी) और अल्पसंख्यकों (13 फीसदी) का समर्थन हासिल है.

इसी तरह आंध्र प्रदेश में रेड्डी 5 फीसदी हैं. कम्मा 4.8 फीसदी और कापू 18 फीसदी हैं. तेलुगुदेशम पार्ट में कम्मा जाति का और वाइएसआर कांग्रेस में रेड्डियों का दबदबा है. पवन कल्याण की जन सेना को मुख्य रूप से कापू समुदाय का समर्थन हासिल है, जिसे नौकरियों और शिक्षा में उपजातियों के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावित 5 प्रतिशत का आरक्षण का फायदा मिलेगा. जनसेना ने बसपा, भाकपा और माकपा के साथ गठबंधन किया है.

तमिलनाडु में पल्लार जाति 17 फीसदी है, पेरियार 9 फीसदी और वनियार 10 फीसदी हैं. पट्टालि मक्काल काच्चि सबसे ज्यादा पिछड़े वनियारों की नुमाइंदगी करती है और नौ सीटों पर असरदार खिलाड़ी है. पीटी पल्लार दलित उपजाति की नुमाइंदगी करती है, जिनकी 28 जिलों में अहम मौजूदगी है. डीएमके के साथी दल विदुतलाई चिरुतैगल काच्चि और कोंगुनाडु मक्कल देसिया काच्चि पेरियारों और गौंडरों (मुख्यमंत्री ई.के. पलानीसामी का समुदाय) की नुमाइंदगी करते हैं.

खैर जो भी हो, जाति के आधार पर वोटिंग का यह चलन देश के सियासी तबके की मायूस करने वाली तस्वीर से रू ब रू कराती है और हमें भारत की चुनावी राजनीति के मुक्तिदाता होने के वादे और साथ ही सियासी पार्टियों के समावेशी होने के दावों पर सवाल भी खड़े करती है.

***

सबसे पहले बात राजस्थान की. इस सूबे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जाति के गणित को ध्यान में रखकर उम्मीदवार चुने हैं. भाजपा विधानसभा चुनाव में हार के बाद अपने राजपूत वोट बैंक को वापिस हासिल करने को बेताब है. उसने गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला और जाट नेता हनुमान सिंह बेनीवाल को भी शामिल किया है ताकि ग्रामीण इलाकों में दबदबा रखने वाली इन दो और जातियों को साथ ला सके. कांग्रेस राजपूत वोटों को लाने के लिए भाजपा छोड़कर आए मानवेंद्र सिंह पर भरोसा कर रही है. मुसलमान अगर एकमुश्त वोट डालते हैं तो 2019 में अहम हो सकते हैं. राजस्थान में गुर्जर 5 फीसदी हैं जो कांग्रेस और भाजपा में बंटते हैं. राजपूत करीबन 9 प्रतिशत है, मेघवाल 5 प्रतिशत और जाट 11 प्रतिशत हैं. जाटों का समर्थन कांग्रेस भाजपा के अलावा आरएलपी बांट सकती है.

राजस्थान से सटे हरियाणा में 2016 के जाट आंदोलन के बाद दूसरे समुदाय जाटों के खिलाफ एकजुट होने को राजी हो गए हैं. अभी तक चौटाला की इनेलोद और कांग्रेस के बीच बंटा जाट वोट और ज्यादा बंट गया है. चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह के बाहर निकल कर जननाय़क जनता पार्टी बना लेने के हबाद इनलोद दोफाड़ हो चुकी है. जाटों में फूट का फायदा भाजपा को मिल सकता है, पर उसे ओबीसी नेता राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अब बहुजन समाज पार्टी के साथ चले जाने का खामियाजा भुगतना होगा. राज्य में जाटों की तादाद करीबन 22 फीसदी है, अनुसूचित जाति करीब 20 फीसदी हैं और अहीर य़ा यादव 16 फीसदी. इनमें से जाटों का वोट इनेलोद, जेजेपी और कांग्रेस की तरफ झुक सकता है.

उधर, मध्य प्रदेश में प्रमुख असरदार जातियों में यादर और लोध हैं. यादवो की आबादी में हिस्सेदारी करीबन 5-7 फीसदी है, जबकि इस वोट बैंक में भाजपा और कांग्रेस का हिस्सा है. दूसरी तरफ लोध हैं उनकी भी आबादी 7 फीसदी के आसपास ही है.

मध्य प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ओबीसी वोटों पर ही निगाह लगाए हुए है जो सूबे में 50 फीसदी के आसपास हैं. ओबीसी पहले भाजपा के साथ रहे हैं मगर उनके लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाने (14 फीसदी से 27 फीसदी) के कांग्रेस के ऐलान से समुदाय में उसकी संभावनाओं पर इजाफा होना चाहिए. ओबीसी में यादव और लोध जो असरदार जातियां हैं.

मध्य प्रदेश से अलग हुए राज्य छत्तीसगढ़ में वोटिंग पैटर्न पर असर डालने वाली तीन प्रमुख जातियां कुरमी, साहू और सतनामी हैं. कुर्मी राज्य में कोई 10 फीसदी, साहू 8 फीसदी और सतनामी 10 फीसदी हैं. इनमें भी सतनामी (एससी) और साहू (ओबीसी) यहां दो सबसे मजबूत जाति समूह हैं. सतनामियों की समुदाय के तौर पर पहचान मजबूत है जबकि साहुओं को राजनीति में आम तौर पर बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है. कुरमी एक और बड़ा जाति समूह है. इस चुनाव में कुर्मी (मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुर्मी हैं) और सतनामी कांग्रेस के साथ जा सकते हैं और साहू भाजपा के पीछे गोलबंद हो सकते हैं.

उत्तर प्रदेश के कद्दावर जाति समूहों की बात करें तो जाहिर है यादवों, जाटवों, ब्राह्मणों और ठाकुरों का नाम आएगा. यादव करीब 11 फीसदी हैं जाटव 14 फीसदी, ब्राह्मण 9 फीसदी और ठाकुर 5 फीसदी हैं. प्रदेश में भाजपा की घोषित 77 सीटों में से अगड़ी जातियों (20 फीसदी वोट) को 32 (ब्राह्मण 16, ठाकुर 13) और गैर-यादव ओबीसी को 28 टिकट मिले हैं. बसपा ने 38 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनमें 10 दलित आरक्षित सीटों पर और 10 ओबीसी उम्मीदवार हैं. उसने ब्राह्मणों (6), वैश्यों (3) ठाकुरों (2) और भूमिहारों (1) को भी टिकट दिए हैं.

बिहार में यादव 14 फीसदी हैं और उसे राजद का वोटबैंक माना जाता है. कुर्मी 3 फीसदी हैं और उसे जद-यू का वोटबैंक माना जाता है. पासवान 5 फीसदी हैं और उस पर रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा का कब्जा रहता है. मुसहरों की आबादी 4 फीसदी के आसपासा है और जीतनराम मांझी उनके नेता माने जाते हैं. जबकि कुशवाहा के 7 फीसदी वोटों पर उपेंद्र कुशवाहा अपना दावा जताते हैं.

भाजपा के ऊंची जाति-ओबीसी गठजोड़ वोटों में इजाफा करने के वास्ते एनडीए अत्यंत पिछड़ी जतियों के 30 फीसदी वोटों के बड़े हिस्से के लिए जेडी-यू और 5 फीसदी पासवान वोट के लिए लोजपा पर भरोसा कर के चल रहा है. राजद का आधार (16.5 फीसदी मुसलमान, 14 फीसी यादव) विपक्ष के उस महागठबंधन की बुनियाद है जिसमें कांग्रेस, रालोसपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी शामिल है.

थोड़ा दक्षिण चलें तो कर्नाटक में मूलतः दो असरदार जाति समुदाय हैं. वोक्कालिगा और लिंगायत. वोक्कालिगा की आबादी राज्य में अनुमानतः 13 फीसदी है और लिंगायतों की 17 फीसदी. आम तौर पर लिंगायत भाजपा का समर्थन करते हैं और वोक्कालिगा जेडी-एस का. वोक्कालिगा ग्रामीण इलाकों में जेडी-एस का समर्थन करते हैं और शहरी इलाकों में वे कांग्रेस और भाजपा के बीच बंटे हैं. कांग्रेस और जेडी-एस को एससी और एसटी (23 फीसदी) ओबीसी (21 फीसदी) और अल्पसंख्यकों (13 फीसदी) का समर्थन हासिल है.

इसी तरह आंध्र प्रदेश में रेड्डी 5 फीसदी हैं. कम्मा 4.8 फीसदी और कापू 18 फीसदी हैं. तेलुगुदेशम पार्ट में कम्मा जाति का और वाइएसआर कांग्रेस में रेड्डियों का दबदबा है. पवन कल्याण की जन सेना को मुख्य रूप से कापू समुदाय का समर्थन हासिल है, जिसे नौकरियों और शिक्षा में उपजातियों के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावित 5 प्रतिशत का आरक्षण का फायदा मिलेगा. जनसेना ने बसपा, भाकपा और माकपा के साथ गठबंधन किया है.

तमिलनाडु में पल्लार जाति 17 फीसदी है, पेरियार 9 फीसदी और वनियार 10 फीसदी हैं. पट्टालि मक्काल काच्चि सबसे ज्यादा पिछड़े वनियारों की नुमाइंदगी करती है और नौ सीटों पर असरदार खिलाड़ी है. पीटी पल्लार दलित उपजाति की नुमाइंदगी करती है, जिनकी 28 जिलों में अहम मौजूदगी है. डीएमके के साथी दल विदुतलाई चिरुतैगल काच्चि और कोंगुनाडु मक्कल देसिया काच्चि पेरियारों और गौंडरों (मुख्यमंत्री ई.के. पलानीसामी का समुदाय) की नुमाइंदगी करते हैं.

खैर जो भी हो, जाति के आधार पर वोटिंग का यह चलन देश के सियासी तबके की मायूस करने वाली तस्वीर से रू ब रू कराती है और हमें भारत की चुनावी राजनीति के मुक्तिदाता होने के वादे और साथ ही सियासी पार्टियों के समावेशी होने के दावों पर सवाल भी खड़े करती है.

***

Published on May 06, 2019 11:14

May 4, 2019

चंद्रशेखर मायावती की आंख की किरकिरी क्यों है

युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण चाहे मायावती का विरोध करते नहीं दिखते हैं पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती शायद उनकी मौजूदगी से खतरा महसूस कर रही हैं. मायावती ने सीधे-सीधे भीम आर्मी के अगुआ चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का गुप्तचर घोषित कर दिया है. भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर के बनारस से चुनाव लड़ने की घोषणा पर मायावती ने भाजपा को निशाने पर लिया और कहा कि," दलितों का वोट बांटकर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ही भाजपा भीम आर्मी के चन्द्रशेखर को वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा रही है ". मायावती ने अपने हमले में चंद्रशेखर को भाजपा का गुप्तचर बताया और कहा कि दलितों के वोट बांटने के मकसद से ही भाजपा चंद्रशेखर को चुनाव लड़वा रही है. मायावती ने यह भी आरोप लगाया है कि भीम आर्मी को भाजपा ने ही बनवाया है. मायावती का आरोप है कि भाजपा ने गुप्तचरी करने के लिए पहले चन्द्रशेखर को बसपा में भेजने की कोशिश की.

चंद्रशेखर को लेकर मायावती का ऐसा बयान पहली बार नहीं आया है. इससे पहले भी उन्होंने चंद्रशेखर से किसी भी तरह का राजनीतिक रिश्ता रखने से इनकार किया था. तो क्या बुरे दौर से गुजर रही मायावती और बसपा को सियासी संजीवनी की जरूरत नहीं थी? क्या बसपा को नेमतों की तरह मिल रहा चंद्रशेखर जैसा ऊर्जावान नेता नहीं चाहिए? क्या मायावती कांशीराम से विरासत में मिली अपनी राजनीति का खजाना भी बाकी वंशवादियों की तरह अपने परिवार को ही सौंपना चाहती हैं या उन्हें चंद्रशेखर में अपने वारिस की बजाए प्रतिद्वंद्वी और खतरा नजर आऩे लगा है.

सी वोटर में इलेक्शन और मीडिया रिसर्च के सीनियर फैलो और राजनीतिक टिप्पणीकार देवेंद्र शुक्ला इस घटना को ऐसे समझाते हैं, "उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी लगभग 21% से 23% है. दलितों का यह समाज दो हिस्सों में बंटा है. एक, जाटव जिनकी आबादी करीब 14% है और जो मायावती की बिरादरी हैं. चंद्रशेखर भी जाटव हैं. तो मायावती का डरना लाजिमी है. मंडल आंदोलन में दलितों के जाटव वोट वाले हिस्से की राजनीति से बसपा मजबूत बन. ठीक वैसे ही जैसे ओबीसी में यादवों के समर्थन से सपा. मंडल आंदोलन तक दलित, ओबीसी और मुस्लिम कांग्रेस के वोट थे. पर यह इन दोनों पार्टियों में बंट गए. गैर-जाटव वोटों की आबादी करीबन 8% है. इनमें 50-60 जातियां और उप-जातियां हैं और यह वोट विभाजित होता है."

यह विभाजित वोट ही कभी भाजपा को तो कभी कांग्रेस को मजबूती देता है. तो फिर मायावती ने बसपा के कार्यकर्ताओं को चंद्रशेखर से बचकर रहने की सलाह क्यों दी थी? पिछले तीन चुनावों में हार का मुंह देख रही और लगातार वोट शेयर और आधार में छीजन से मायावती पार पाने के लिए चिर शत्रु पार्टी समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने को तो तैयार हैं पर चंद्रशेखर जैसे नेताओं से दूरी क्यों बनाए रख रही हैं?

शुक्ला याद दिलाते हैं, "इस बार चंद्रशेखर को जेल से बाहर भाजपा लाई लेकिन उसे कांग्रेस ले उड़ी. मायावती के मुकाबले भाजपा मुख्य प्रतिद्वंद्वी है. जाटव वोटों में विभाजन रोकने के लिए मायावती ने चंद्रशेखर को भाजपा का एजेंट बताया. क्योंकि अगर वह उन्हें कांग्रेस का एजेंट बताती तो इससे दलित कांग्रेस के पक्ष में एकजुट ही होते. दलित कांग्रेस के खिलाफ नहीं रहे कभी."

तो क्या क्या चंद्रशेखर से दूरी बनाए रखने में मायावती का अतीत आड़े आ रहा है? कांशीराम के बाद बसपा पर नियंत्रण के लिए मायावती को बहुत कुछ करना पड़ा था. क्यों मायावती ने बसपा में दूसरी पांत का कोई नेता नही तैयार होने दिया? क्यों जिस भी नेता का कद बड़ा होता गया, वह बसपा में टिक नहीं पाया?

क्या वजह रही है कि बसपा से बीसेक बड़े नेता बाहर किए जा चुके हैं? मायावती किससे हमेशा आशंकित रहती हैं? जवाब एक ही हैः असुरक्षा. मायावती की बसपा में कोई नंबर दो नहीं है. नेतृत्व की दूसरी पांत नहीं है. मायावती अगर कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रही हैं तो उसके पीछे भी यही सोच है कि कोई उनके दलित वोट बैंक में सेंध न लगा ले जो 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के सिफर रहने पर भी करीबन 19 फीसदी तक साबुत था. यह काम कांग्रेस कर सकती है. खासकर, प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी मैदान में खुलकर आ जाने के बाद से मायावती ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं क्योंकि मायावती के दलित वोट बैंक में सपा सेंध नहीं लगा सकती. पर कांग्रेस की तरफ से ऐसी आशंका उन्हें हमेशा सालती रहती है. इसके साथ ही उन्हें यही डर भाजपा से भी लगा रहता है. 2017 के विधानसभा चुनावों में दलित वोट भाजपा की तरफ भी मुड़ा था और 2014 में भी उत्तर प्रदेश में यह हुआ था.

तो क्या यही वजह है कि सपा के अखिलेश यादव की इच्छा के बावजूद मायावती उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने में अनिच्छुक रही हैं. गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना पर भी मायावती ट्वीट के जरिए हमले कर रही हैं. मायावती ने रुपए देकर गरीबी दूर करने के कांग्रेस के दावे पर भी सवाल उठाए हैं.

असल में सपा-बसपा गठजोड़ के पीछे सेफोलॉजी का एक सिद्धांत काम कर रहा है जिसे इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी (विपक्षी दलों में एकता/बिखराव का सूचकांक) कहा जाता है. विपक्षी दलों का जितना अधिक बिखराव होगा उतना आइओयू उतना ही कम होगा. यानी किसी सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष हो तो विजेता दल को एक तिहाई वोट ही चाहिए होंगे. पर कांग्रेस के आने से गणित खराब हो गया है और मायावती को आशंका है कि उसके वोट बैंक पर कांग्रेस न दावा ठोंक दे.

शुक्ला कहते हैं, भाजपा को घेरने से क्या होगा? चंद्रशेखर के बहाने भले ही निशाना भाजपा पर हो पर आखिरी फायदा भाजपा को होगा और नुक्सान बसपा को. वह आगे समझाते हैं, "सवर्ण आधार वाली भाजपा को घेरने से 17 अनुसूचित जातियों वाली आरक्षित सीटों पर दलित और मुस्लिम वोटों को एकजुट किया जा सकेगा. लेकिन इससे सामान्य सीटों पर सवर्ण वोट खिसक जाएगा. अगर ध्रुवीकरण हुआ तो बसपा को सबसे अधिक नुकसान होगा"

वह साथ में जोड़ते हैं, बसपा सभी आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं जीतती है. उसे हमेशा ऐसी सीटों पर जीत मिली है जहां दलित आबादी अधिक हो पर वह सीट आरक्षित न हो. वहां दलित आबादी उमड़कर बसपा को वोट करती है.

जानकारों की माने, तो बसपा सुप्रीमो का यह रवैया आखिरकार भाजपा की उम्मीदों को परवान देगा और नफा भाजपा को ही मिलेगा.

***

चंद्रशेखर को लेकर मायावती का ऐसा बयान पहली बार नहीं आया है. इससे पहले भी उन्होंने चंद्रशेखर से किसी भी तरह का राजनीतिक रिश्ता रखने से इनकार किया था. तो क्या बुरे दौर से गुजर रही मायावती और बसपा को सियासी संजीवनी की जरूरत नहीं थी? क्या बसपा को नेमतों की तरह मिल रहा चंद्रशेखर जैसा ऊर्जावान नेता नहीं चाहिए? क्या मायावती कांशीराम से विरासत में मिली अपनी राजनीति का खजाना भी बाकी वंशवादियों की तरह अपने परिवार को ही सौंपना चाहती हैं या उन्हें चंद्रशेखर में अपने वारिस की बजाए प्रतिद्वंद्वी और खतरा नजर आऩे लगा है.

सी वोटर में इलेक्शन और मीडिया रिसर्च के सीनियर फैलो और राजनीतिक टिप्पणीकार देवेंद्र शुक्ला इस घटना को ऐसे समझाते हैं, "उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी लगभग 21% से 23% है. दलितों का यह समाज दो हिस्सों में बंटा है. एक, जाटव जिनकी आबादी करीब 14% है और जो मायावती की बिरादरी हैं. चंद्रशेखर भी जाटव हैं. तो मायावती का डरना लाजिमी है. मंडल आंदोलन में दलितों के जाटव वोट वाले हिस्से की राजनीति से बसपा मजबूत बन. ठीक वैसे ही जैसे ओबीसी में यादवों के समर्थन से सपा. मंडल आंदोलन तक दलित, ओबीसी और मुस्लिम कांग्रेस के वोट थे. पर यह इन दोनों पार्टियों में बंट गए. गैर-जाटव वोटों की आबादी करीबन 8% है. इनमें 50-60 जातियां और उप-जातियां हैं और यह वोट विभाजित होता है."

यह विभाजित वोट ही कभी भाजपा को तो कभी कांग्रेस को मजबूती देता है. तो फिर मायावती ने बसपा के कार्यकर्ताओं को चंद्रशेखर से बचकर रहने की सलाह क्यों दी थी? पिछले तीन चुनावों में हार का मुंह देख रही और लगातार वोट शेयर और आधार में छीजन से मायावती पार पाने के लिए चिर शत्रु पार्टी समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने को तो तैयार हैं पर चंद्रशेखर जैसे नेताओं से दूरी क्यों बनाए रख रही हैं?

शुक्ला याद दिलाते हैं, "इस बार चंद्रशेखर को जेल से बाहर भाजपा लाई लेकिन उसे कांग्रेस ले उड़ी. मायावती के मुकाबले भाजपा मुख्य प्रतिद्वंद्वी है. जाटव वोटों में विभाजन रोकने के लिए मायावती ने चंद्रशेखर को भाजपा का एजेंट बताया. क्योंकि अगर वह उन्हें कांग्रेस का एजेंट बताती तो इससे दलित कांग्रेस के पक्ष में एकजुट ही होते. दलित कांग्रेस के खिलाफ नहीं रहे कभी."

तो क्या क्या चंद्रशेखर से दूरी बनाए रखने में मायावती का अतीत आड़े आ रहा है? कांशीराम के बाद बसपा पर नियंत्रण के लिए मायावती को बहुत कुछ करना पड़ा था. क्यों मायावती ने बसपा में दूसरी पांत का कोई नेता नही तैयार होने दिया? क्यों जिस भी नेता का कद बड़ा होता गया, वह बसपा में टिक नहीं पाया?

क्या वजह रही है कि बसपा से बीसेक बड़े नेता बाहर किए जा चुके हैं? मायावती किससे हमेशा आशंकित रहती हैं? जवाब एक ही हैः असुरक्षा. मायावती की बसपा में कोई नंबर दो नहीं है. नेतृत्व की दूसरी पांत नहीं है. मायावती अगर कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रही हैं तो उसके पीछे भी यही सोच है कि कोई उनके दलित वोट बैंक में सेंध न लगा ले जो 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के सिफर रहने पर भी करीबन 19 फीसदी तक साबुत था. यह काम कांग्रेस कर सकती है. खासकर, प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी मैदान में खुलकर आ जाने के बाद से मायावती ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं क्योंकि मायावती के दलित वोट बैंक में सपा सेंध नहीं लगा सकती. पर कांग्रेस की तरफ से ऐसी आशंका उन्हें हमेशा सालती रहती है. इसके साथ ही उन्हें यही डर भाजपा से भी लगा रहता है. 2017 के विधानसभा चुनावों में दलित वोट भाजपा की तरफ भी मुड़ा था और 2014 में भी उत्तर प्रदेश में यह हुआ था.

तो क्या यही वजह है कि सपा के अखिलेश यादव की इच्छा के बावजूद मायावती उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने में अनिच्छुक रही हैं. गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना पर भी मायावती ट्वीट के जरिए हमले कर रही हैं. मायावती ने रुपए देकर गरीबी दूर करने के कांग्रेस के दावे पर भी सवाल उठाए हैं.

असल में सपा-बसपा गठजोड़ के पीछे सेफोलॉजी का एक सिद्धांत काम कर रहा है जिसे इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी (विपक्षी दलों में एकता/बिखराव का सूचकांक) कहा जाता है. विपक्षी दलों का जितना अधिक बिखराव होगा उतना आइओयू उतना ही कम होगा. यानी किसी सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष हो तो विजेता दल को एक तिहाई वोट ही चाहिए होंगे. पर कांग्रेस के आने से गणित खराब हो गया है और मायावती को आशंका है कि उसके वोट बैंक पर कांग्रेस न दावा ठोंक दे.

शुक्ला कहते हैं, भाजपा को घेरने से क्या होगा? चंद्रशेखर के बहाने भले ही निशाना भाजपा पर हो पर आखिरी फायदा भाजपा को होगा और नुक्सान बसपा को. वह आगे समझाते हैं, "सवर्ण आधार वाली भाजपा को घेरने से 17 अनुसूचित जातियों वाली आरक्षित सीटों पर दलित और मुस्लिम वोटों को एकजुट किया जा सकेगा. लेकिन इससे सामान्य सीटों पर सवर्ण वोट खिसक जाएगा. अगर ध्रुवीकरण हुआ तो बसपा को सबसे अधिक नुकसान होगा"

वह साथ में जोड़ते हैं, बसपा सभी आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं जीतती है. उसे हमेशा ऐसी सीटों पर जीत मिली है जहां दलित आबादी अधिक हो पर वह सीट आरक्षित न हो. वहां दलित आबादी उमड़कर बसपा को वोट करती है.

जानकारों की माने, तो बसपा सुप्रीमो का यह रवैया आखिरकार भाजपा की उम्मीदों को परवान देगा और नफा भाजपा को ही मिलेगा.

***

Published on May 04, 2019 00:14

May 2, 2019

मोदी के बायोपिक पर बैन और अक्षय के साथ साक्षात्कार

अब इस बात में बहुत संदेह नहीं हो सकता कि इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी हमारी सबसे ताकतवर राजनैतिक शख्सियत हैं. थोड़ा और गहराई में जाएं तो यह कह सकते हैं कि वे अब तक के सबसे दबंग और आवेगपूर्ण नेता हैं. मारग्रेट थैचर के संदर्भ में आवेगपूर्ण नेता की परिभाषा एक ऐसे नेता की थी जो अपनी ही धारणा से चलता है और आम राय से जिसे कोई लेना-देना नहीं होता. इसके अलावा, मोदी हमारे सबसे अच्छे वक्ता भी हैं. आप पिछले पांच साल में संसद में उनके भाषणों में हाव-भाव और इशारों को लेकर या सवालों के जवाब सीधे न देने को लेकर बेशक शिकायत कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसे वातावरण में वे बेहद वाचाल हो जाते हैं जो उनके पूरे नियंत्रण में हो. एक बार जब वे अपने श्रोता चुन लेते हैं तो अपने भाषण से ऐसा समां बांधते हैं कि हमने आज तक इस देश में नहीं देखा. वाजपेयी महान वक्ता थे, लेकिन वे हमेशा ऐसे नहीं होते थे. उन्होंने कभी भी अपने विचारों या फिर विचारधारा का प्रचार करने के लिए किसी बड़े मंच का इस्तेमाल नहीं किया.

पिछले पांच साल में हम बारंबार मोदी के इन गुणों से हम वाबस्ता हुए हैं. और, अक्षय कुमार के साथ मोदी के गैर-राजनीतिक और पारिवारिक किस्म के इंटरव्यू की आप चाहे जितनी छीछालेदर कर दें, आम की गुठलियों वाले सवाल पर विमर्श का पोटला खोल दें. पर सच यही है कि मोदी बुधवार को दिन पर स्क्रीन पर छाए रहे. गुरुवार को वाराणसी में रोड शो में उनका स्क्रीन पर छाया रहना तय था और शुक्रवार को वो नामांकन का परचा दाखिल करेंगे. 27 अप्रैल के शाम 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा, तो गौर करिए कि आखिर चर्चा में कौन रहा? चुनाव के इस गलाकाट दौर में मीडिया में स्क्रीन पर कब्जा कर लेना कितना अहम है?

आपको नहीं लगता कि मोदी की बायोपिक को चुनाव आयोग किसी संत के जीवन पर बनाई गई फिल्म करार दे, और फिल्म में मोदी को पूजनीय दिखाया गया है. ठीक है, यह आचार संहिता के दायरे में आता है. पर राहुल गांधी या सोनिया या शरद पवार की जीवन वृत्त पर कोई फिल्म बने तो उसमें क्या उनकी आलोचना होगी? बाल ठाकरे पर बनी फिल्म याद करिए, उनके विचारों को क्या उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की गई है? मुक्केबाज मेरी कॉम हो या पान सिंह तोमर जैसा डकैत, उनके जीवन को क्या फिल्मों ने ग्लोरीफाइ करने की कोशिश नहीं की है?

कांग्रेस को फिल्म का जवाब फिल्म से देना चाहिए था. बहरहाल, बायोपिक पर रोक मोदी को रोक नहीं पाई और अक्षय कुमार के साथ साक्षात्कार एक तरह से सवा घंटे का मोदी का बायोपिक ही तो था.

क्या वह इंटरव्यू देखकर आपको नहीं लगा कि लंबी दूरी तय करने वाला कोई चालक अपनी गाड़ी को संभालने की कोशिश कर रहा हो. इसमें कोई नया नुस्खा नहीं उछाला गया है. मोदी के चुनावी रैलियों पर ध्यान दें. अब वे पुराने नुस्खों, खासकर शौचालय, स्वच्छ भारत और मेक इन इंडिया के मामले में कुछ खास नहीं कहते. क्योंकि वह जानते हैं वोट इनसे नहीं मिलते. मोदी भारतीयों की नब्ज जानते हैं कि लोग आवेगों पर वोट करते हैं. ताकतवर नेता घटनाओं के आधार पर अपनी नीतियां तय नहीं करते और आवेगपूर्ण नेता दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलते. इसकी बजाए, वे आपको चौंकाते हैं.

ताकतवर और आवेगपूर्ण नेता दूसरों को अपना मंच छीनने का मौका नहीं देते. अगर मोदी को दूसरे नेताओं का मंच छीनना था, तो बुधवार की सुबह साक्षात्कार रिलीज करवाकर उन्होंने वाकई मंच छीन ही लिया.

पिछले पांच साल में हम बारंबार मोदी के इन गुणों से हम वाबस्ता हुए हैं. और, अक्षय कुमार के साथ मोदी के गैर-राजनीतिक और पारिवारिक किस्म के इंटरव्यू की आप चाहे जितनी छीछालेदर कर दें, आम की गुठलियों वाले सवाल पर विमर्श का पोटला खोल दें. पर सच यही है कि मोदी बुधवार को दिन पर स्क्रीन पर छाए रहे. गुरुवार को वाराणसी में रोड शो में उनका स्क्रीन पर छाया रहना तय था और शुक्रवार को वो नामांकन का परचा दाखिल करेंगे. 27 अप्रैल के शाम 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा, तो गौर करिए कि आखिर चर्चा में कौन रहा? चुनाव के इस गलाकाट दौर में मीडिया में स्क्रीन पर कब्जा कर लेना कितना अहम है?

आपको नहीं लगता कि मोदी की बायोपिक को चुनाव आयोग किसी संत के जीवन पर बनाई गई फिल्म करार दे, और फिल्म में मोदी को पूजनीय दिखाया गया है. ठीक है, यह आचार संहिता के दायरे में आता है. पर राहुल गांधी या सोनिया या शरद पवार की जीवन वृत्त पर कोई फिल्म बने तो उसमें क्या उनकी आलोचना होगी? बाल ठाकरे पर बनी फिल्म याद करिए, उनके विचारों को क्या उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की गई है? मुक्केबाज मेरी कॉम हो या पान सिंह तोमर जैसा डकैत, उनके जीवन को क्या फिल्मों ने ग्लोरीफाइ करने की कोशिश नहीं की है?

कांग्रेस को फिल्म का जवाब फिल्म से देना चाहिए था. बहरहाल, बायोपिक पर रोक मोदी को रोक नहीं पाई और अक्षय कुमार के साथ साक्षात्कार एक तरह से सवा घंटे का मोदी का बायोपिक ही तो था.

क्या वह इंटरव्यू देखकर आपको नहीं लगा कि लंबी दूरी तय करने वाला कोई चालक अपनी गाड़ी को संभालने की कोशिश कर रहा हो. इसमें कोई नया नुस्खा नहीं उछाला गया है. मोदी के चुनावी रैलियों पर ध्यान दें. अब वे पुराने नुस्खों, खासकर शौचालय, स्वच्छ भारत और मेक इन इंडिया के मामले में कुछ खास नहीं कहते. क्योंकि वह जानते हैं वोट इनसे नहीं मिलते. मोदी भारतीयों की नब्ज जानते हैं कि लोग आवेगों पर वोट करते हैं. ताकतवर नेता घटनाओं के आधार पर अपनी नीतियां तय नहीं करते और आवेगपूर्ण नेता दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलते. इसकी बजाए, वे आपको चौंकाते हैं.

ताकतवर और आवेगपूर्ण नेता दूसरों को अपना मंच छीनने का मौका नहीं देते. अगर मोदी को दूसरे नेताओं का मंच छीनना था, तो बुधवार की सुबह साक्षात्कार रिलीज करवाकर उन्होंने वाकई मंच छीन ही लिया.

Published on May 02, 2019 02:04

May 1, 2019

तृणमूल के नारों में मां के लिए 'ममता' नहीं

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सत्ता तक के अपने सफर में मां, माटी और मानुष का नारा दिया था. माटी और मानुष को छोड़ दीजिए, आज सिर्फ मां की बात करें. नीले किनारों वाली सफेद साड़ी में ममता वात्सल्य और दया की मूर्ति मदर टेरेसा जैसी दिखती हैं. पर आंकड़े यही बताते हैं कि विधि-व्यवस्था पर ममता की पकड़ बदतर है. खासकर, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले मे बंगाल शर्मनाक रूप से टॉप पर है.

चुनाव में नारे चलते हैं, तथ्य पीछे रह जाते हैं. क्या ऐसे आरोप सिर्फ खास पार्टियों के नेताओं पर ही लगते हैं? नहीं. ममता बनर्जी इसकी एक खास और विशिष्ट किस्म की मिसाल हैं.

पश्चिम बंगाल में 2011 से 2014 के बीच क्या बदला? राइटर्स बिल्डिंग का रंग बदला, लाल रंग नीले और सफेद में बदल गया. बदला तो 2016 तक भी नहीं. कुर्सी माकपा की बजाए तृणमूल कांग्रेस को मिल गई. बंगाल नहीं बदला.

बंगाल सिर्फ कोलकाता नहीं है. कोलकाता से बाहर बांकुड़ा भी है. वीरभूम भी. वीरभूम में शांति निकेतन भी है और सुबलपुर भी. शांति निकेतन से सुबलपुर ज्यादा दूर नहीं है. मुख्य सड़क से बाईं तरफ मुड़ने पर एक नहर के किनारे-किनारे जंगल में दाहिनी ओर एक गांव है. वहां अब भी कुछ नहीं बदला बजाए इसके कि गांव में अब मीडिया वाले नहीं पहुंच रहे हैं. वहां कोई 2014 के जनवरी महीने में हुई घटना के बारे में बात नहीं करना चाहता. जो भी बात करता है फुसफुसाकर बात करता है. आखिर लव जिहाद जैसा मसला फुसफुसाकर बात करने वाली चीज ही तो है. बंगाल तो पढ़े-लिखे लोगों का सूबा है. लव जिहाद यूपी वालों की विरासत है. पर, सचाई है कि घटना हुई और बड़े घिनौने तरीके से हुई.

एक जनजातीय लड़की को समुदाय के बाहर के लड़के से प्यार हो गया. नतीजतन, सालिशी सभा बुलाई गई. सालिशी सभा यानी जनजातीय पंचायत, जिसे सुविधा के लिए आप इलाके की खाप पंचायत मान सकते हैं. यह खाप की तरह ताकतवर भी है. बंगाल जैसे राज्य में खाप? पर सच यही है. बहरहाल, प्रेम करने के एवज में उस आदिवासी लड़की पर पचास हजार रू. का जुर्माना ठोंक दिया गया. लड़की गरीब थी, जुर्माना नहीं दे सकी तो सालिशी सभा के मुखिया के आदेश पर, बारह लोगों ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया. बलात्कार करने वालों में मुखिया महोदय भी थे.

यह बात मीडिया की नजरों में आई और हंगामा हुआ तो बाद में वे लोग गिरफ्तार हुए. यह घटना पश्चिम बंगाल में तब हुई थी जब मुख्यमंत्री पद पर एक महिला थीं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सत्ता तक के अपने सफर में मां, माटी और मानुष का नारा दिया था. माटी और मानुष को छोड़ दीजिए, आज सिर्फ मां की बात करें.

नीले किनारों वाली सफेद साड़ी में ममता वात्सल्य और दया की मूर्ति मदर टेरेसा जैसी दिखती हैं. लोग कहते हैं वह बड़ी कड़क हैं. होंगी. पर आंकड़े यही बताते हैं कि विधि-व्यवस्था पर ममता की पकड़ बदतर है.

सालिशी सभा वाला सुबलपुर कांड सिर्फ एक मिसाल है. उसी दौर में कई ऐसी घटनाएं हुईं जिनके लिए ममता बनर्जी को एक मुख्यमंत्री के तौर पर शर्मसार होना चाहिए था.

जरा गिनिएगा, फरवरी 2012 में कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में रेप कांड हुआ, ममता ने इस बलात्कार को झूठा बताया, वर्धमान के कटवा में रेप कांड हुआ जिसमें महिला का उसकी बेटी के सामने बलात्कार किया गया, मुख्यमंत्री ममता ने कहाः यह झूठी साजिश है. पीड़िता माकपा की सदस्या है. दिसंबर 2012 में उत्तरी 24 परगना में बारासात में सामूहिक बलात्कार हुआ, असली बलात्कारी की बजाए पुलिस ने ईंट भट्ठे के मजदूर को गिरफ्तार कर लिया. जुलाई, 2013 मुर्शिदाबाद के रानी नगर में शारीरिक रूप से अशक्त लड़की का रेप, आरोपी था तृणमूल का नेता-पुत्र. अक्तूबर, 2013 में उत्तरी 24 परगना में मध्यमग्राम में एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार, लड़की का परिवार डर कर मकान बदल लेता है, अपराधी वहां भी उसका पीछा करते हैं. जनवरी, 2014 में दक्षिणी कोलकाता के फिटनेस सेंटर की कर्मचारी को ट्रक में अगवा कर लिया जाता है और 5 लोग उसके साथ रेप करते हैं. जून 2014 में कामदुनी में कॉलेज छात्रा का रेप कर उसकी हत्या कर दी जाती है. मुखालफत पर उतरी महिलाओं को ममता बनर्जी माओवादी बता देती हैं.

यह उन बलात्कारों की सूची है जो मीडिया की नजर में आए, और मीडिया के जरिए लोगों की निगाह-ज़बान पर चढे. पर 2014 के आंकड़े 2015 और 2016 में और भयावह होते जाते हैं. नेशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के साल 2016 के आंकड़े पश्चिम बंगाल में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की तरफ इशारा करते हैं. इन अपराधों में महिला तस्करी से जुड़े बढ़ते मामलों की फेहरिस्त भी है और यह खतरनाक ट्रेंड है.

जानकार कहते हैं कि पश्चिम बंगाली की राजनीति में तेज़ाबी बयानबाजियां होती हैं. पर वहां तेजाबी हमले भी महिलाओं के खिलाफ उतने ही कारगर ढंग से इस्तेमाल में लाए जाते हैं. 2016 में, एनसीआरबी कहता है. देश भर के कुल एसिड अटैक के 283 में से 76 सिर्फ बंगाल में हुए. यानी 26 फीसदी. महिलाओं के खिलाफ क्रूरता के देश भर में 1,10,434 मामले दर्ज किए गए हैं और उनमें से 19,305 मामले यानी करीब 17 फीसदी सिर्फ बंगाल में हुए हैं.

मानव तस्करी में भी बंगाल पीछे नहीं है और देश भर में मानव तस्करी का 44 फीसदी मामले बंगाल से ही हुए हैं. 2016 में देश भर में कुल 8,132 केस दर्ज किए गए और बंगाल में यह 3,579 केस थे.

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बंगाल ने हमेशा अपनी शर्मनाक ऊंची पायदान बरकरार रखी है. साल 2016 में, 32,513 मामलों के साथ महिलाओं के खिलाफ अपराधों की ऊंची संख्या के साथ बंगाल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का करीब 10 फीसदी (9.6 फीसदी) हिस्सा होता है. हालांकि तर्क यह होगा कि इस पायदान पर भाजपा शासित उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है और पश्चिम बंगाल दूसरे पायदान पर, लेकिन बंगाल में देश की कुल महिला आबादी का महज 7.5 फीसदी ही है, जबकि यूपी में देश की 17 फीसदी महिलाएं ही रहती हैं.

बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के ऊंची दर के बावजूद प्रशासन ने इसे लेकर कुछ खास किया नहीं है. खतरनाक बात यह है कि पश्चिम बंगाल में न तो राज्य सरकार को इसकी परवाह है और न ही तृणमूल कांग्रेस को चुनौती दे रही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए कोई चुनावी मुद्दा.

राज्य में पश्चिम बंगाल महिला आय़ोग और पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस दिशा में कुछ ठोस करने की पहल नहीं की है.

भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा देने की दर 18.9 फीसदी है, पर हैरतअंगेज तरीके से पश्चिम बंगाल में यह महज 3.3 फीसदी ही है.

पर हैरत यह है कि, जैसा मैंने शुरू में कहा, सियासत में नारे आगे चलते हैं तथ्य पीछे छूटते जाते हैं. भावनाएं भारी होती हैं और असलियत को दरकिनार कर दिया जाता है. बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर मैंने शांति निकेतन की एक प्राध्यापिका और कोलकाता में एक महिला पत्रकार से टिप्पणी चाही, तो दोनों ने एक ही जवाब के साथ बंगाल का बचाव कियाः आखिर अपराध किस सूबे में नहीं होते?

मैंने कहा था न, सियासत में नारे तथ्यों पर भारी हों तो वैचारिकता की टेक लिए लोग उसकी हिमायत में आएंगे ही, बचाव में भी.

***

चुनाव में नारे चलते हैं, तथ्य पीछे रह जाते हैं. क्या ऐसे आरोप सिर्फ खास पार्टियों के नेताओं पर ही लगते हैं? नहीं. ममता बनर्जी इसकी एक खास और विशिष्ट किस्म की मिसाल हैं.

पश्चिम बंगाल में 2011 से 2014 के बीच क्या बदला? राइटर्स बिल्डिंग का रंग बदला, लाल रंग नीले और सफेद में बदल गया. बदला तो 2016 तक भी नहीं. कुर्सी माकपा की बजाए तृणमूल कांग्रेस को मिल गई. बंगाल नहीं बदला.

बंगाल सिर्फ कोलकाता नहीं है. कोलकाता से बाहर बांकुड़ा भी है. वीरभूम भी. वीरभूम में शांति निकेतन भी है और सुबलपुर भी. शांति निकेतन से सुबलपुर ज्यादा दूर नहीं है. मुख्य सड़क से बाईं तरफ मुड़ने पर एक नहर के किनारे-किनारे जंगल में दाहिनी ओर एक गांव है. वहां अब भी कुछ नहीं बदला बजाए इसके कि गांव में अब मीडिया वाले नहीं पहुंच रहे हैं. वहां कोई 2014 के जनवरी महीने में हुई घटना के बारे में बात नहीं करना चाहता. जो भी बात करता है फुसफुसाकर बात करता है. आखिर लव जिहाद जैसा मसला फुसफुसाकर बात करने वाली चीज ही तो है. बंगाल तो पढ़े-लिखे लोगों का सूबा है. लव जिहाद यूपी वालों की विरासत है. पर, सचाई है कि घटना हुई और बड़े घिनौने तरीके से हुई.

एक जनजातीय लड़की को समुदाय के बाहर के लड़के से प्यार हो गया. नतीजतन, सालिशी सभा बुलाई गई. सालिशी सभा यानी जनजातीय पंचायत, जिसे सुविधा के लिए आप इलाके की खाप पंचायत मान सकते हैं. यह खाप की तरह ताकतवर भी है. बंगाल जैसे राज्य में खाप? पर सच यही है. बहरहाल, प्रेम करने के एवज में उस आदिवासी लड़की पर पचास हजार रू. का जुर्माना ठोंक दिया गया. लड़की गरीब थी, जुर्माना नहीं दे सकी तो सालिशी सभा के मुखिया के आदेश पर, बारह लोगों ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया. बलात्कार करने वालों में मुखिया महोदय भी थे.

यह बात मीडिया की नजरों में आई और हंगामा हुआ तो बाद में वे लोग गिरफ्तार हुए. यह घटना पश्चिम बंगाल में तब हुई थी जब मुख्यमंत्री पद पर एक महिला थीं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सत्ता तक के अपने सफर में मां, माटी और मानुष का नारा दिया था. माटी और मानुष को छोड़ दीजिए, आज सिर्फ मां की बात करें.

नीले किनारों वाली सफेद साड़ी में ममता वात्सल्य और दया की मूर्ति मदर टेरेसा जैसी दिखती हैं. लोग कहते हैं वह बड़ी कड़क हैं. होंगी. पर आंकड़े यही बताते हैं कि विधि-व्यवस्था पर ममता की पकड़ बदतर है.

सालिशी सभा वाला सुबलपुर कांड सिर्फ एक मिसाल है. उसी दौर में कई ऐसी घटनाएं हुईं जिनके लिए ममता बनर्जी को एक मुख्यमंत्री के तौर पर शर्मसार होना चाहिए था.

जरा गिनिएगा, फरवरी 2012 में कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में रेप कांड हुआ, ममता ने इस बलात्कार को झूठा बताया, वर्धमान के कटवा में रेप कांड हुआ जिसमें महिला का उसकी बेटी के सामने बलात्कार किया गया, मुख्यमंत्री ममता ने कहाः यह झूठी साजिश है. पीड़िता माकपा की सदस्या है. दिसंबर 2012 में उत्तरी 24 परगना में बारासात में सामूहिक बलात्कार हुआ, असली बलात्कारी की बजाए पुलिस ने ईंट भट्ठे के मजदूर को गिरफ्तार कर लिया. जुलाई, 2013 मुर्शिदाबाद के रानी नगर में शारीरिक रूप से अशक्त लड़की का रेप, आरोपी था तृणमूल का नेता-पुत्र. अक्तूबर, 2013 में उत्तरी 24 परगना में मध्यमग्राम में एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार, लड़की का परिवार डर कर मकान बदल लेता है, अपराधी वहां भी उसका पीछा करते हैं. जनवरी, 2014 में दक्षिणी कोलकाता के फिटनेस सेंटर की कर्मचारी को ट्रक में अगवा कर लिया जाता है और 5 लोग उसके साथ रेप करते हैं. जून 2014 में कामदुनी में कॉलेज छात्रा का रेप कर उसकी हत्या कर दी जाती है. मुखालफत पर उतरी महिलाओं को ममता बनर्जी माओवादी बता देती हैं.

यह उन बलात्कारों की सूची है जो मीडिया की नजर में आए, और मीडिया के जरिए लोगों की निगाह-ज़बान पर चढे. पर 2014 के आंकड़े 2015 और 2016 में और भयावह होते जाते हैं. नेशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के साल 2016 के आंकड़े पश्चिम बंगाल में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की तरफ इशारा करते हैं. इन अपराधों में महिला तस्करी से जुड़े बढ़ते मामलों की फेहरिस्त भी है और यह खतरनाक ट्रेंड है.

जानकार कहते हैं कि पश्चिम बंगाली की राजनीति में तेज़ाबी बयानबाजियां होती हैं. पर वहां तेजाबी हमले भी महिलाओं के खिलाफ उतने ही कारगर ढंग से इस्तेमाल में लाए जाते हैं. 2016 में, एनसीआरबी कहता है. देश भर के कुल एसिड अटैक के 283 में से 76 सिर्फ बंगाल में हुए. यानी 26 फीसदी. महिलाओं के खिलाफ क्रूरता के देश भर में 1,10,434 मामले दर्ज किए गए हैं और उनमें से 19,305 मामले यानी करीब 17 फीसदी सिर्फ बंगाल में हुए हैं.

मानव तस्करी में भी बंगाल पीछे नहीं है और देश भर में मानव तस्करी का 44 फीसदी मामले बंगाल से ही हुए हैं. 2016 में देश भर में कुल 8,132 केस दर्ज किए गए और बंगाल में यह 3,579 केस थे.

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बंगाल ने हमेशा अपनी शर्मनाक ऊंची पायदान बरकरार रखी है. साल 2016 में, 32,513 मामलों के साथ महिलाओं के खिलाफ अपराधों की ऊंची संख्या के साथ बंगाल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का करीब 10 फीसदी (9.6 फीसदी) हिस्सा होता है. हालांकि तर्क यह होगा कि इस पायदान पर भाजपा शासित उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है और पश्चिम बंगाल दूसरे पायदान पर, लेकिन बंगाल में देश की कुल महिला आबादी का महज 7.5 फीसदी ही है, जबकि यूपी में देश की 17 फीसदी महिलाएं ही रहती हैं.

बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के ऊंची दर के बावजूद प्रशासन ने इसे लेकर कुछ खास किया नहीं है. खतरनाक बात यह है कि पश्चिम बंगाल में न तो राज्य सरकार को इसकी परवाह है और न ही तृणमूल कांग्रेस को चुनौती दे रही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए कोई चुनावी मुद्दा.

राज्य में पश्चिम बंगाल महिला आय़ोग और पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस दिशा में कुछ ठोस करने की पहल नहीं की है.

भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा देने की दर 18.9 फीसदी है, पर हैरतअंगेज तरीके से पश्चिम बंगाल में यह महज 3.3 फीसदी ही है.

पर हैरत यह है कि, जैसा मैंने शुरू में कहा, सियासत में नारे आगे चलते हैं तथ्य पीछे छूटते जाते हैं. भावनाएं भारी होती हैं और असलियत को दरकिनार कर दिया जाता है. बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर मैंने शांति निकेतन की एक प्राध्यापिका और कोलकाता में एक महिला पत्रकार से टिप्पणी चाही, तो दोनों ने एक ही जवाब के साथ बंगाल का बचाव कियाः आखिर अपराध किस सूबे में नहीं होते?

मैंने कहा था न, सियासत में नारे तथ्यों पर भारी हों तो वैचारिकता की टेक लिए लोग उसकी हिमायत में आएंगे ही, बचाव में भी.

***

Published on May 01, 2019 11:55

April 26, 2019

क्या उपेंद्र कुशवाहा नाकाम मौसम विज्ञानी साबित होंगे?

भारतीय राजनीतिक पत्रकारिता के हालिया शब्दावलियों में एक शब्द ने आजकल आया राम, गया राम जैसे पद का स्थान ले लिया है और वह हैः मौसम वैज्ञानिक. जाहिरा तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल रामविलास पासवान के लिए किया जाता है क्योंकि हवा के रुख को जितनी चतुराई से पासवान भांप जाते और इसी के मुताबिक आले पर दिया रख देते हैं, वैसी मिसाल कम ही है.

बिहार में कुशवाहा (पढ़ें, कोयरी, एक खेतिहर जाति) के स्वयंभू नेता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने इस बार एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन का पल्लू थाम लिया और उन्हें पांच सीटें मिल भी गईं. रालोसपा को इतनी अधिक सीटें मिलना एक तरह से साबित करता है कि कुशवाहा ने तेजस्वी से कड़ा मोलभाव किया होगा और तेजस्वी विपक्षी दलों के गठजोड़ को लेकर इतने बेचैन थे कि उन्होंने शर्तें मान भी लीं.

पर सियासी तौर पर शायद कुशवाहा ने थोड़ी अपरिपक्वता दिखा दी है. खासतौर पर तब, जब सीटें जीतना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो. ज्यादा वक्त नहीं बीता जब समता पार्टी में नीतीश कुमार के बाद कुशवाहा नंबर दो की कुरसी पर काबिज थे. 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, भाजपा से बड़ी पार्टी बनी थी तो नीतीश ने कुशवाहा को विपक्षी दल का नेता बनवा दिया था. उस वक्त कुशवाहा की राजनीतिक जमीन उतनी पुख्ता नहीं थी. कुशवाहा पहली बार साल 2000 में विधायक बने थे और पहली बार में ही वह विपक्षी दल के नेता बन बैठे. तब नीतीश कुमार ने कुशवाहा में शायद कोई सियासी समीकरण देख लिया था.

लेकिन, 2005 में राजद के खिलाफ बिहार में नीतीश की लहर चली तो उस लहर में भी एनडीए के उम्मीदवार रहे कुशवाहा चुनाव में खेत रहे.

इस घटना ने नीतीश को कुशवाहा से दूर कर दिया. उपेंद्र कुशवाहा मत्री बनना चाहते थे पर जदयू ने उनकी जगह संगठन में तय कर दिया. पर शायद यह कुशवाहा को अधिक भाया नहीं और 2006 में वह राकांपा में शामिल हो गए.

हाल में, एनडीए से अलग होने पर बंगला खाली करने पर कुशवाहा ने विरोध प्रदर्शन किया था और लाठी चार्ज में कुशवाहा को चोट भी आई थी. उनकी जख्मी हालत में तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब देखी-दिखाई गई. पर कुशवाहा का यह पैंतरा पुराना है. 2005 में चुनाव हारने के बावूजद, कुशवाहा विरोधी दल के नेता के तौर पर मिले बंगले में तीन साल तक काबिज रहे थे और 2008 में उनसे जबरिया यह बंगला खाली करवाना पड़ा था. उस वक्त भी उनकी तब की पार्टी राकांपा ने बिहार में धरना-प्रदर्शन किया था. तब भी बंगला खाली करने को इन्होंने कोयरी समाज के अपमान से जोड़ दिया था.

पर, कुशवाहा के कामकाज से राकांपा प्रमुख शरद पवार कत्तई संतुष्ट नहीं थे और 2008 में पवार ने न सिर्फ कुशवाहार को पार्टी से बर्खास्त कर दिया बल्कि पार्टी की बिहार इकाई को ही भंग कर दिया. तब कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी गठित की थी. नई पार्टी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई और कुशवाहा राजनीतिक बियाबान में चले गए. 2010 के विधानसभा चुनावों में जद-यू के तब के अध्यक्ष और कभी नीतीश के प्रिय पात्र ललन सिंह और नीतीश में खटपट हुई और ललन सिंह ने पार्टी छोड़ दी. मौका भांपकर कुशवाहा नीतीश की छत्रछाया में लौट आए. पर 2012 में ललन सिंह की पार्टी में वापसी के साथ ही कुशवाहा ने न सिर्फ पार्टी छोड़ी और राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया.

फिर अस्तित्व में आई राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी रालोसपा. 2014 में जब नीतीश की भाजपा के साथ कुट्टी हो गई थी तब कुशवाहा ने एनडीए में जुड़ जाना बेहतर समझा. नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर में एनडीए ने रालोसपा को तीन सीटें दी और पार्टी तीनों जीत गई. हैरतअंगेज तौर पर सीतामढ़ी सीट से कुशवाहा ने अज्ञातकुलशील राम कुमार शर्मा को टिकट दिया जो एक गांव के मुखिया भर थे. आज भी यह रहस्य ही है कि कुशवाहा ने एक मुखिया को सीधे सांसदी का टिकट कैसे दे दिया.

2015 में विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे में काफी कलह के बाद कुशवाहा की पार्टी महज 2 सीटें ही जीत पाई. खुद अपने कुशवाहा समाज का वोट भी वे एनडीए में ट्रांसफर करा पाने में नाकाम रहे.

अब जबकि, कुशवाहा को पांच सीटें मिल चुकी हैं और उन पर उनकी ही पार्टी के नेता टिकट बेचने तक का आरोप लगा चुके हैं...यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा ने सीटों की संख्या बढ़ाने के लालच में जीतने लायक सीटें छोड़ दी हैं?

सियासी हवा का रुख भांपने में माहिर पासवान एनडीए में ही बने हुए हैं और ओपिनियन पोल भी जो आंकड़े दे रहे हैं वह बिहार में महागठबंधन के लिए बहुत उत्साहजनक तस्वीर पेश नहीं कर रही. खुद रालोसपा तीनेक सीटें जीत भी जाए और खुदा न खास्ता केंद्र में एनडीए सरकार ही बनी तो फिर उपेंद्र कुशवाहा 23 मई के बाद क्या करेंगे?

बिहार में कुशवाहा (पढ़ें, कोयरी, एक खेतिहर जाति) के स्वयंभू नेता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने इस बार एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन का पल्लू थाम लिया और उन्हें पांच सीटें मिल भी गईं. रालोसपा को इतनी अधिक सीटें मिलना एक तरह से साबित करता है कि कुशवाहा ने तेजस्वी से कड़ा मोलभाव किया होगा और तेजस्वी विपक्षी दलों के गठजोड़ को लेकर इतने बेचैन थे कि उन्होंने शर्तें मान भी लीं.

पर सियासी तौर पर शायद कुशवाहा ने थोड़ी अपरिपक्वता दिखा दी है. खासतौर पर तब, जब सीटें जीतना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो. ज्यादा वक्त नहीं बीता जब समता पार्टी में नीतीश कुमार के बाद कुशवाहा नंबर दो की कुरसी पर काबिज थे. 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, भाजपा से बड़ी पार्टी बनी थी तो नीतीश ने कुशवाहा को विपक्षी दल का नेता बनवा दिया था. उस वक्त कुशवाहा की राजनीतिक जमीन उतनी पुख्ता नहीं थी. कुशवाहा पहली बार साल 2000 में विधायक बने थे और पहली बार में ही वह विपक्षी दल के नेता बन बैठे. तब नीतीश कुमार ने कुशवाहा में शायद कोई सियासी समीकरण देख लिया था.

लेकिन, 2005 में राजद के खिलाफ बिहार में नीतीश की लहर चली तो उस लहर में भी एनडीए के उम्मीदवार रहे कुशवाहा चुनाव में खेत रहे.

इस घटना ने नीतीश को कुशवाहा से दूर कर दिया. उपेंद्र कुशवाहा मत्री बनना चाहते थे पर जदयू ने उनकी जगह संगठन में तय कर दिया. पर शायद यह कुशवाहा को अधिक भाया नहीं और 2006 में वह राकांपा में शामिल हो गए.

हाल में, एनडीए से अलग होने पर बंगला खाली करने पर कुशवाहा ने विरोध प्रदर्शन किया था और लाठी चार्ज में कुशवाहा को चोट भी आई थी. उनकी जख्मी हालत में तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब देखी-दिखाई गई. पर कुशवाहा का यह पैंतरा पुराना है. 2005 में चुनाव हारने के बावूजद, कुशवाहा विरोधी दल के नेता के तौर पर मिले बंगले में तीन साल तक काबिज रहे थे और 2008 में उनसे जबरिया यह बंगला खाली करवाना पड़ा था. उस वक्त भी उनकी तब की पार्टी राकांपा ने बिहार में धरना-प्रदर्शन किया था. तब भी बंगला खाली करने को इन्होंने कोयरी समाज के अपमान से जोड़ दिया था.

पर, कुशवाहा के कामकाज से राकांपा प्रमुख शरद पवार कत्तई संतुष्ट नहीं थे और 2008 में पवार ने न सिर्फ कुशवाहार को पार्टी से बर्खास्त कर दिया बल्कि पार्टी की बिहार इकाई को ही भंग कर दिया. तब कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी गठित की थी. नई पार्टी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई और कुशवाहा राजनीतिक बियाबान में चले गए. 2010 के विधानसभा चुनावों में जद-यू के तब के अध्यक्ष और कभी नीतीश के प्रिय पात्र ललन सिंह और नीतीश में खटपट हुई और ललन सिंह ने पार्टी छोड़ दी. मौका भांपकर कुशवाहा नीतीश की छत्रछाया में लौट आए. पर 2012 में ललन सिंह की पार्टी में वापसी के साथ ही कुशवाहा ने न सिर्फ पार्टी छोड़ी और राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया.

फिर अस्तित्व में आई राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी रालोसपा. 2014 में जब नीतीश की भाजपा के साथ कुट्टी हो गई थी तब कुशवाहा ने एनडीए में जुड़ जाना बेहतर समझा. नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर में एनडीए ने रालोसपा को तीन सीटें दी और पार्टी तीनों जीत गई. हैरतअंगेज तौर पर सीतामढ़ी सीट से कुशवाहा ने अज्ञातकुलशील राम कुमार शर्मा को टिकट दिया जो एक गांव के मुखिया भर थे. आज भी यह रहस्य ही है कि कुशवाहा ने एक मुखिया को सीधे सांसदी का टिकट कैसे दे दिया.

2015 में विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे में काफी कलह के बाद कुशवाहा की पार्टी महज 2 सीटें ही जीत पाई. खुद अपने कुशवाहा समाज का वोट भी वे एनडीए में ट्रांसफर करा पाने में नाकाम रहे.

अब जबकि, कुशवाहा को पांच सीटें मिल चुकी हैं और उन पर उनकी ही पार्टी के नेता टिकट बेचने तक का आरोप लगा चुके हैं...यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा ने सीटों की संख्या बढ़ाने के लालच में जीतने लायक सीटें छोड़ दी हैं?