Manjit Thakur's Blog, page 3

August 28, 2024

फिल्म कदैसी विवासायीः कृषि के नाम लिखा गया निर्देशक का प्रेमपत्र

मैं रोजाना आधा घंटा फिल्म (या वेब सीरीज़) देखता हूं. नियमित तौर पर. इस नियमितता में बहुत ऐसी चीजें देख लीं, जिससे मन उचाट हो गया. फिर कुछ अच्छी भी देखीं. इनमें विजय सेतुपति की हालिया रिलीज फिल्म महाराजा थी और उसके बाद ओटीटी के एआइ ने इशारा किया सेतुपति की अगली फिल्म देखें. नाम था कदैसी विवासायी. फिल्म 2021 की है इसलिए फिल्म देखने के बाद मुझे अफसोस हुआ कि यह फिल्म मैंने पहले क्यों नहीं देखी!

कदैसी विवासायी का दृश्य, सौजन्यः गूगल

कदैसी विवासायी का दृश्य, सौजन्यः गूगल

मेरे लिए फिल्म की भाषा महत्वपूर्ण नहीं है. और मैं डबिंग की बजाए मूल भाषा में फिल्म देखना पसंद करता हूं. बहरहाल. कदैसी विवासायी में विजय सेतुपति सिर्फ कैमियो में हैं.

अमूमन हम दक्षिण भारतीय फिल्मों से उम्मीद रखते हैं कि वह काफी लाउड होगी. जिसमें जलती चिता से नायक उठ खड़ा होता, जिसमें पैर घुमाकर वह बवंडर उठा सकता है, जिसमें महिला उपभोग की सामान है. पर कदैसी विवासायी अलग है.

निर्देशक एम. मणिकंदन की मैं पहली फिल्म देख रहा था. इंटरनेट से सर्च किया तो पता चला कि उन्होंने काका मुत्तई, कुट्टरामे थंडानई और आंदावन कट्टलाई नाम की तीन और फिल्में बना रखी है. और मैंने तय किया है उनकी यह तीन फिल्में भी देखूंगा.

बहरहाल, अभी कदैसी विवासायी की बात. कदैसी विवासायी तमिल शब्द है, जिसका अर्थ है आखिरी किसान.

निर्देशक किसी हड़बड़ी में नहीं दिखते. फिल्म में पहले दस मिनट तक एक भी संवाद नहीं है. क्रेडिट के साथ निर्देशक बहुत आराम से, और उससे भी अधिक बारीकी से आपको ले जाकर एक ठेठ तमिल गांव में बिठा देता है. और इस बीच वह आपको इस गांव के खेत-खलिहानो, गली-गलियारों, मवेशियों और पगडंडियों, मुरगों और मैनाओं, बकरियों और यहां तक कि पत्थरों से परिचित करवा देता है.

यह फिल्म एक त्रासदी की कथा कहती है, लेकिन यह त्रासदी नल्लांडी नाम के इस आखिरी किसान (कदैसी विवासायी) की नहीं है, यह त्रासदी उस समाज, हमारे गांवों और किसानों की है. उनके छिनते परिवेश, उनकी जीवनशैली, उनके पारंपरिक बीज भंडारों, उनके सदियों पुराने कीट प्रबंधन के तरीकों, खेती के तौर तरीकों के खत्म होते जाने की है. यह फिल्म इशारा करती है कि यह सब बड़े एहतियात के साथ, बड़े बारीकी से और व्यवस्थित तरीके से खत्म किया गया है.

फिल्म की शुरुआत में मुरुगन (यानी उत्तर के कार्तिकेय) की बेहद पुरानी स्तुति के बीच गांव का परिवेश स्थापित किया गया है. जिसमें उड़ानें भरते मोर हैं, खेतों में उतरती भेड़ें हैं, पैनोरमिक व्यू में पूरा गांव है. एक ठेठ हिंदुस्तानी गांव, जिसमें खपरैल के मकान हैं, जिसमें कद्दू-खीरा है, जहां हाट लगता है और वहां से हमारा नायक नल्लांडी सांप काटे का इलाज करने वाले कुछ पारंपरिक बूटियां और कुछ सब्जियां तो खरीद लाता है लेकिन खाद-बीज की दुकान में उसका सामना अजीब परिस्थिति में होता है.

यहां फिल्म अपना पहला पक्ष रखती है. किसान दुकान में खल्ली (मुझे लगता है कि वह नारियल की खल्ली थी या सरसों की) चखकर देखता है और कहता है कि इसमें तो तेल बचा ही नहीं, मेरे बैल क्या खाएंगे. यह ग्रामीण संसाधनों के दोहन पर संक्षिप्त टीप है क्योंकि दुकानदार कहता है कि आजकल के कोल्हू में बूंद-बूंद तेल निकाल लिया जाता है. बहरहाल, उस बीज की दुकान में किसान को टमाटर के पारंपरिक बीज नहीं मिलते. संकर बीज ऐसे हैं जिनके टमाटरों में आगे बीज नहीं होंगे...

यह जीएम बीजों के बढ़ते चलन पर इशारा है जिसकी गिरफ्त में हमारा किसान समाज आता जा रहा है.

वैसे, इस फिल्म का केंद्रीय विषय आत्मनिर्भरता की ओर है. फिल्म किसानी को किसी बहुत ऊँचे आसन पर बिठाने की कोशिश नहीं करती कि किसान ऐसे हैं जिसकी कभी आलोचना नहीं की जा सकती या अन्नदाता किसान की श्रद्धा में हम सबको झुक जाना चाहिए. यह फिल्म सीधा कहती है कि किसानों के साथ जो हजारों साल की परंपराएं चली आ रही हैं उस सहज और सरल जीवन को यूं ही, उपभोक्तावाद खत्म न कर दे.

हालिया वक्त में हमारे ऊपर किसानहितैषी फिल्मों की बमबारी-सी हुई थी. ऐसी फिल्में जिसमें माचो हीरो छाती ठोंककर खुद को किसान कहता है. लेकिन, इससे न किसान का भला हुआ न फिल्म के दर्शक का.

कदैसी विवासायी आपके अपने पंखों में अंदर छिपाकर ले जानी वाली फिल्म है, जो सीन-दर-सीन रगों में उतरती है. इसके हरियाले रंग, इसके ड्रोन एरियल शॉट्स, इसके ट्रैक शॉट्स... कैमरे का काम कमाल का है. यह फिल्म असल में कृषि के नाम लिखा गया निर्देशक का प्रेम पत्र है.

कदैसी विवासायी में कोई विलेन नहीं है. इसमें कोई आततायी नहीं है. बेशक आप कुछ किरदारों पर शैतान होने का लेबल चस्पां कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर, वह पुलिस अधिकारी जो किसान (नल्लांडी) को सवाल-जवाब के लिए थाने ले जाता है और इसका अंत हमारे कथानायक किसान की न्यायिक हिरासत होती है.

कोई और फिल्म होती तो ये पुलिस अधिकारी, सिपाही, थानेदार शैतान की चरखी होते. और हमारा कथानायक किसान एक पीड़ित और मजबूर व्यक्ति. लेकिन निर्देशक मणिकांदन इस मोह से बच निकले हैं.

इस फिल्म में हर किरदार मानवीय है. और यही वजह है कि अदालत में न्यायिक हिरासत में उस किसान को भेजने वाली सत्र न्यायाधीश एक पुलिस वाले को इस किसान के खेतों को सींचने का आदेश देती है. अनिच्छुक पुलिसवाला सींचने जाता है और फिर उसको इसका आनंद मिलता है. पुलिस के मानवीय चेहरे को दिखाता हुआ एक ही शॉट काफी हैः सिंचाई के लिए खेत पर पहुंचा पुलिसवाला अपनी वर्दी उतारकर पंप सेट के नीचे नहाता है और मुदित मन दिखता है.

नायक किसान, नल्लांडी को खुद आत्मदया से पीड़ित बेचारा किसान नहीं है. वह थोड़ा ऊंचा सुनता है और अगर सिनेमाई मेटाफर समझते हैं तो समझिए कि आसपास की बदलती दुनिया के शोर को वह न सुन रहा है न समझ रहा है और इसलिए चकित है.

वह समझ नहीं पाता कि भेड़े चराने के लिए जा रहा चरवाहा दूसरे साथी को व्हॉट्सऐप लोकेशन क्यों मांग रहा है, वह चकित है कि उसके खानदान के पोते क्यों किसानी का क-ख-ग भी नहीं जानते. उसके कुछ नौजवान परिजन हैं जो उसे दादा कहते हैं, पर उन्हें खेतों में धान की सिंचाई के बारे में नहीं पता.

यह फिल्म बहुत सरल और नर्म है. जैसे गोयठे की आग होती है. लेकिन यह परंपराओं से कटे समाज की तरफ एक सख्त संदेश देती है. फिल्म में सूखाग्रस्त गांव में बारिश के लिए लोकदेवता की पूजा होनी है. पर लोकदेवता की पूजा की शर्त होती है कि गांव के हर जाति के लोग इसमें शामिल होंगे, तभी पूजा सफल होगी.

नल्लांडी को उस लोकदेवता के भोग के लिए धान उपजाने का जिम्मा दिया जाता है. और उसकी खेती की जो डिटेलिंग निर्देशक ने पेश की हैः भई, वाह.

पर गांव में पूजा के लिए कुम्हार से बरतन और मूर्तिंयां बनवानी है. पर कुम्हार तो अपना पेशा छोड़ चुका है. उसके चाक की मरम्मत और धो-पोंछ को बड़े करीने से निर्देशक ने पेश किया है. रासायनिक कीटनाशकों ने किस तरह नुक्सान पहुंचाया है, वह सब एक स्टेटमेंट की तरह आता है.

असल में, यह फिल्म ही सरल नहीं है, यह सरल लोगों के बारे में कही गई एक कहानी भी है. यहां तक कि फिल्म में एक मोर की हत्या करने वाला शख्स भी असल में शैतान नहीं है.

इस फिल्म में बार-बार मुरुगन का संदर्भ आता है. मुरुगन यानी कार्तिकेय. यह भी है कि किस तरह विनायागर (गणेश जी) ने माता-पिता का चक्कर लगाकर मुरुगन को हराया था. इस फिल्म में यह संदर्भ बहुत दिलचस्प है. मोरों का रेफरेंस बारंबार आता है. पर शायद इसलिए नहीं है कि फिल्म हमें मुरुगन की पूजा करने की ओर प्रवृत्त करती है. ऐसा इसलिए क्योंकि तमिलनाडु के कई हिस्सों में मुरुगन कृषि के देवता भी माने जाते हैं.

मोटे तौर पर फिल्म सतत विकास के संदर्भ में परंपरागत खेती की अहमियत को दिखाती है.

फिल्म में इस कथा के समांतर एक कथा रामैय्या की भी है. थोड़े सनक से गए सात्विक प्रेमी के किरदार में विजय सेतुपति दिखते हैं. उन्हें देखना विजुअल डिलाइट है. कैमियो किरदार है, पर जितनी देर हैं आपको बांधे रखते हैं.

फिल्म की खास बात है कि इसमें ज्यादातर अभिनेताओं ने पहली बार अभिनय किया है. पर वह सभी कई दफा बगैर संवाद के भी भाव संप्रेषित करने में सफल रहे हैं. हमारा 83 वर्षीय किसान अपनी बर्बाद हो चुकी फसल के सामने जब जाता है, तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी है. न चीखना, न चिल्लाना, न आंसू... पर कैमरा जब चेहरे को क्लोज-अप में ले जाता है तो ऐसा भाव दिखता है जो कलेजे को छील देगा. उसकी बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि चावल का एक दाना भी जीवित प्राणी है.

फिल्म में कोई नाटकीय मोड़ नहीं है. यह कथा नदी के प्रवाह की तरह बहती है. आपमें सिनेमा देखने का शऊर पैदा करती है ये फिल्म. कुछ फिल्में आप फॉरवर्ड कर-करके देखते हैं, लेकिन मेरा दावा है कि इस फिल्म को आप पीछे करके देखेंगे. कुछ दृश्य और कुछ संवाद आपको ऐसा करने के लिए मजबूर कर देंगे.

अगर दृश्यों के जरिए आप संकेत समझें तो आपके लिए मेरी तरफ से एक गौरतलब दृश्य हैः हमारे किसान नल्लांडी को अपनी देह में लगी धूल-मिट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अंगूठे का निशान देने के लिए लगी स्याही को वह हर हाल में मिटाने की कोशिश करता है. यह अकेला शॉट... एक पन्ने के संवाद पर भारी है. यह निर्देशक के दस्तखत हैं.

#filmreview #cinemaupdates #tamilcinema #KadaisiVivasayi

कदैसी विवासायी का दृश्य, सौजन्यः गूगल

कदैसी विवासायी का दृश्य, सौजन्यः गूगलमेरे लिए फिल्म की भाषा महत्वपूर्ण नहीं है. और मैं डबिंग की बजाए मूल भाषा में फिल्म देखना पसंद करता हूं. बहरहाल. कदैसी विवासायी में विजय सेतुपति सिर्फ कैमियो में हैं.

अमूमन हम दक्षिण भारतीय फिल्मों से उम्मीद रखते हैं कि वह काफी लाउड होगी. जिसमें जलती चिता से नायक उठ खड़ा होता, जिसमें पैर घुमाकर वह बवंडर उठा सकता है, जिसमें महिला उपभोग की सामान है. पर कदैसी विवासायी अलग है.

निर्देशक एम. मणिकंदन की मैं पहली फिल्म देख रहा था. इंटरनेट से सर्च किया तो पता चला कि उन्होंने काका मुत्तई, कुट्टरामे थंडानई और आंदावन कट्टलाई नाम की तीन और फिल्में बना रखी है. और मैंने तय किया है उनकी यह तीन फिल्में भी देखूंगा.

बहरहाल, अभी कदैसी विवासायी की बात. कदैसी विवासायी तमिल शब्द है, जिसका अर्थ है आखिरी किसान.

निर्देशक किसी हड़बड़ी में नहीं दिखते. फिल्म में पहले दस मिनट तक एक भी संवाद नहीं है. क्रेडिट के साथ निर्देशक बहुत आराम से, और उससे भी अधिक बारीकी से आपको ले जाकर एक ठेठ तमिल गांव में बिठा देता है. और इस बीच वह आपको इस गांव के खेत-खलिहानो, गली-गलियारों, मवेशियों और पगडंडियों, मुरगों और मैनाओं, बकरियों और यहां तक कि पत्थरों से परिचित करवा देता है.

यह फिल्म एक त्रासदी की कथा कहती है, लेकिन यह त्रासदी नल्लांडी नाम के इस आखिरी किसान (कदैसी विवासायी) की नहीं है, यह त्रासदी उस समाज, हमारे गांवों और किसानों की है. उनके छिनते परिवेश, उनकी जीवनशैली, उनके पारंपरिक बीज भंडारों, उनके सदियों पुराने कीट प्रबंधन के तरीकों, खेती के तौर तरीकों के खत्म होते जाने की है. यह फिल्म इशारा करती है कि यह सब बड़े एहतियात के साथ, बड़े बारीकी से और व्यवस्थित तरीके से खत्म किया गया है.

फिल्म की शुरुआत में मुरुगन (यानी उत्तर के कार्तिकेय) की बेहद पुरानी स्तुति के बीच गांव का परिवेश स्थापित किया गया है. जिसमें उड़ानें भरते मोर हैं, खेतों में उतरती भेड़ें हैं, पैनोरमिक व्यू में पूरा गांव है. एक ठेठ हिंदुस्तानी गांव, जिसमें खपरैल के मकान हैं, जिसमें कद्दू-खीरा है, जहां हाट लगता है और वहां से हमारा नायक नल्लांडी सांप काटे का इलाज करने वाले कुछ पारंपरिक बूटियां और कुछ सब्जियां तो खरीद लाता है लेकिन खाद-बीज की दुकान में उसका सामना अजीब परिस्थिति में होता है.

यहां फिल्म अपना पहला पक्ष रखती है. किसान दुकान में खल्ली (मुझे लगता है कि वह नारियल की खल्ली थी या सरसों की) चखकर देखता है और कहता है कि इसमें तो तेल बचा ही नहीं, मेरे बैल क्या खाएंगे. यह ग्रामीण संसाधनों के दोहन पर संक्षिप्त टीप है क्योंकि दुकानदार कहता है कि आजकल के कोल्हू में बूंद-बूंद तेल निकाल लिया जाता है. बहरहाल, उस बीज की दुकान में किसान को टमाटर के पारंपरिक बीज नहीं मिलते. संकर बीज ऐसे हैं जिनके टमाटरों में आगे बीज नहीं होंगे...

यह जीएम बीजों के बढ़ते चलन पर इशारा है जिसकी गिरफ्त में हमारा किसान समाज आता जा रहा है.

वैसे, इस फिल्म का केंद्रीय विषय आत्मनिर्भरता की ओर है. फिल्म किसानी को किसी बहुत ऊँचे आसन पर बिठाने की कोशिश नहीं करती कि किसान ऐसे हैं जिसकी कभी आलोचना नहीं की जा सकती या अन्नदाता किसान की श्रद्धा में हम सबको झुक जाना चाहिए. यह फिल्म सीधा कहती है कि किसानों के साथ जो हजारों साल की परंपराएं चली आ रही हैं उस सहज और सरल जीवन को यूं ही, उपभोक्तावाद खत्म न कर दे.

हालिया वक्त में हमारे ऊपर किसानहितैषी फिल्मों की बमबारी-सी हुई थी. ऐसी फिल्में जिसमें माचो हीरो छाती ठोंककर खुद को किसान कहता है. लेकिन, इससे न किसान का भला हुआ न फिल्म के दर्शक का.

कदैसी विवासायी आपके अपने पंखों में अंदर छिपाकर ले जानी वाली फिल्म है, जो सीन-दर-सीन रगों में उतरती है. इसके हरियाले रंग, इसके ड्रोन एरियल शॉट्स, इसके ट्रैक शॉट्स... कैमरे का काम कमाल का है. यह फिल्म असल में कृषि के नाम लिखा गया निर्देशक का प्रेम पत्र है.

कदैसी विवासायी में कोई विलेन नहीं है. इसमें कोई आततायी नहीं है. बेशक आप कुछ किरदारों पर शैतान होने का लेबल चस्पां कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर, वह पुलिस अधिकारी जो किसान (नल्लांडी) को सवाल-जवाब के लिए थाने ले जाता है और इसका अंत हमारे कथानायक किसान की न्यायिक हिरासत होती है.

कोई और फिल्म होती तो ये पुलिस अधिकारी, सिपाही, थानेदार शैतान की चरखी होते. और हमारा कथानायक किसान एक पीड़ित और मजबूर व्यक्ति. लेकिन निर्देशक मणिकांदन इस मोह से बच निकले हैं.

इस फिल्म में हर किरदार मानवीय है. और यही वजह है कि अदालत में न्यायिक हिरासत में उस किसान को भेजने वाली सत्र न्यायाधीश एक पुलिस वाले को इस किसान के खेतों को सींचने का आदेश देती है. अनिच्छुक पुलिसवाला सींचने जाता है और फिर उसको इसका आनंद मिलता है. पुलिस के मानवीय चेहरे को दिखाता हुआ एक ही शॉट काफी हैः सिंचाई के लिए खेत पर पहुंचा पुलिसवाला अपनी वर्दी उतारकर पंप सेट के नीचे नहाता है और मुदित मन दिखता है.

नायक किसान, नल्लांडी को खुद आत्मदया से पीड़ित बेचारा किसान नहीं है. वह थोड़ा ऊंचा सुनता है और अगर सिनेमाई मेटाफर समझते हैं तो समझिए कि आसपास की बदलती दुनिया के शोर को वह न सुन रहा है न समझ रहा है और इसलिए चकित है.

वह समझ नहीं पाता कि भेड़े चराने के लिए जा रहा चरवाहा दूसरे साथी को व्हॉट्सऐप लोकेशन क्यों मांग रहा है, वह चकित है कि उसके खानदान के पोते क्यों किसानी का क-ख-ग भी नहीं जानते. उसके कुछ नौजवान परिजन हैं जो उसे दादा कहते हैं, पर उन्हें खेतों में धान की सिंचाई के बारे में नहीं पता.

यह फिल्म बहुत सरल और नर्म है. जैसे गोयठे की आग होती है. लेकिन यह परंपराओं से कटे समाज की तरफ एक सख्त संदेश देती है. फिल्म में सूखाग्रस्त गांव में बारिश के लिए लोकदेवता की पूजा होनी है. पर लोकदेवता की पूजा की शर्त होती है कि गांव के हर जाति के लोग इसमें शामिल होंगे, तभी पूजा सफल होगी.

नल्लांडी को उस लोकदेवता के भोग के लिए धान उपजाने का जिम्मा दिया जाता है. और उसकी खेती की जो डिटेलिंग निर्देशक ने पेश की हैः भई, वाह.

पर गांव में पूजा के लिए कुम्हार से बरतन और मूर्तिंयां बनवानी है. पर कुम्हार तो अपना पेशा छोड़ चुका है. उसके चाक की मरम्मत और धो-पोंछ को बड़े करीने से निर्देशक ने पेश किया है. रासायनिक कीटनाशकों ने किस तरह नुक्सान पहुंचाया है, वह सब एक स्टेटमेंट की तरह आता है.

असल में, यह फिल्म ही सरल नहीं है, यह सरल लोगों के बारे में कही गई एक कहानी भी है. यहां तक कि फिल्म में एक मोर की हत्या करने वाला शख्स भी असल में शैतान नहीं है.

इस फिल्म में बार-बार मुरुगन का संदर्भ आता है. मुरुगन यानी कार्तिकेय. यह भी है कि किस तरह विनायागर (गणेश जी) ने माता-पिता का चक्कर लगाकर मुरुगन को हराया था. इस फिल्म में यह संदर्भ बहुत दिलचस्प है. मोरों का रेफरेंस बारंबार आता है. पर शायद इसलिए नहीं है कि फिल्म हमें मुरुगन की पूजा करने की ओर प्रवृत्त करती है. ऐसा इसलिए क्योंकि तमिलनाडु के कई हिस्सों में मुरुगन कृषि के देवता भी माने जाते हैं.

मोटे तौर पर फिल्म सतत विकास के संदर्भ में परंपरागत खेती की अहमियत को दिखाती है.

फिल्म में इस कथा के समांतर एक कथा रामैय्या की भी है. थोड़े सनक से गए सात्विक प्रेमी के किरदार में विजय सेतुपति दिखते हैं. उन्हें देखना विजुअल डिलाइट है. कैमियो किरदार है, पर जितनी देर हैं आपको बांधे रखते हैं.

फिल्म की खास बात है कि इसमें ज्यादातर अभिनेताओं ने पहली बार अभिनय किया है. पर वह सभी कई दफा बगैर संवाद के भी भाव संप्रेषित करने में सफल रहे हैं. हमारा 83 वर्षीय किसान अपनी बर्बाद हो चुकी फसल के सामने जब जाता है, तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी है. न चीखना, न चिल्लाना, न आंसू... पर कैमरा जब चेहरे को क्लोज-अप में ले जाता है तो ऐसा भाव दिखता है जो कलेजे को छील देगा. उसकी बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि चावल का एक दाना भी जीवित प्राणी है.

फिल्म में कोई नाटकीय मोड़ नहीं है. यह कथा नदी के प्रवाह की तरह बहती है. आपमें सिनेमा देखने का शऊर पैदा करती है ये फिल्म. कुछ फिल्में आप फॉरवर्ड कर-करके देखते हैं, लेकिन मेरा दावा है कि इस फिल्म को आप पीछे करके देखेंगे. कुछ दृश्य और कुछ संवाद आपको ऐसा करने के लिए मजबूर कर देंगे.

अगर दृश्यों के जरिए आप संकेत समझें तो आपके लिए मेरी तरफ से एक गौरतलब दृश्य हैः हमारे किसान नल्लांडी को अपनी देह में लगी धूल-मिट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अंगूठे का निशान देने के लिए लगी स्याही को वह हर हाल में मिटाने की कोशिश करता है. यह अकेला शॉट... एक पन्ने के संवाद पर भारी है. यह निर्देशक के दस्तखत हैं.

#filmreview #cinemaupdates #tamilcinema #KadaisiVivasayi

Published on August 28, 2024 08:27

May 1, 2024

लापता लेडीज अच्छे विषय पर बनी अच्छी फिल्म, पर निर्देशकीय कपट साफ दिखता है

मंजीत ठाकुर लापता लेडीज का एक दृश्य. साभारः गूगल

लापता लेडीज का एक दृश्य. साभारः गूगल

लापता लेडीज को जिसतरह हिंदी जगत के उदार बुद्धिजीवियों का समर्थन मिला है, वह दो वजहों से है- पहला, कुछ झोल के बावजूद कहानी सार्थक विषय पर बनी है. दूसरा, फिल्म की निर्देशक किरण राव हैं.

एक बात कहूं? मुझे ये समझ में नहीं आया, फिल्म के पहले सीन में परदे पर 'निर्मल प्रदेश' लिखकर क्यों आता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश लिखने में क्या परेशानी थी? क्योंकि छत्तीसगढ़ का जिक्र तो बार-बार आया है!

चूंकि, किरण राव पाए की निर्देशक हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा अनजाने में किया होगा ऐसा लगता नहीं है.

एक और अहम बात, क्या फूल और पुष्पा (नाम की ओर ध्यान दीजिए, दोनों के नाम पर्यायवाची हैं, पटकथा में इतनी महीन बात का ध्यान रखा गया है) का नाम 'शबनम' और 'शगुफ्ता' हो सकता था! क्या फिल्म का एक किरदार 'घूंघट' के खिलाफ और दूसरा 'हिजाब' के खिलाफ लड़ सकता था!

नहीं लड़ सकता था.

नहीं लड़ सकता था क्योंकि ऐसा करते ही किरण राव कट्टर उदारवादी ब्रिगेड की लाडली नहीं रह पातीं.

लापता लेडीज को सोशल मीडिया पर स्वयंभू आलोचकों की काफी तारीफ मिल ररही है. तारीफ के लिए पोस्टों की भरमार के बीच--हालांकि, मैंने इस फिल्म को पिछले दो दिनों में दो बार देखा, और मुझे बहुत पसंद आई. लेकिन, विषय और संदेश और फिल्म को बरतने को लेकर लेकिन मैं देश की 140 करोड़ जनता का ध्यान फिल्म की एक गलती की तरफ दिलाना चाहता हूं.

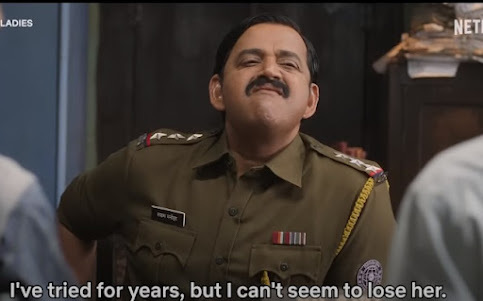

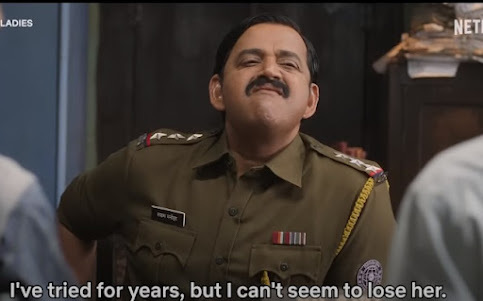

आरक्षी अधीक्षक एसपी को कहते हैं, इंस्पेक्टर को नहीं

आरक्षी अधीक्षक एसपी को कहते हैं, इंस्पेक्टर को नहीं

गांव के दारोगा के नाम के आगे लिखा है, 'श्री श्याम मनोहर, पुलिस अधीक्षक.' देहात के थाने में पुलिस अधीक्षक क्या कर रहा है? आप करोड़ों की लागत से फिल्म बना रहे हैं, आप हिंदी प्रदेश के हृदय स्थल से एक मार्मिक विषय उठा रहे हैं और आपको हिंदी शब्दावली में पुलिस अधीक्षक नहीं पता? एसपी समझते हैं? ऊंचे दरजे की निर्देशक और आला किस्म के पटकथा लेखक लोग भाषा के मामले में मार खा जाए. जा के जमाना. हिंदी की यही गति?

किरण राव के प्रशंसकों को बुरा लगेगा. बेशक फिल्म पर्दा प्रथा पर है. सशक्त और मजबूत है. कैमरा वर्क बढ़िया है. लेकिन... लेकिन मेरे दोस्तों और सखियो, कहानी में झोल ये है कि फूल कुमारी की देवरानी ने बारात में जाकर फूलकुमारी को देखा था. कैसे?

कहानी जिस इलाके में बुनी गई है वहां बारात में औरते नहीं जाती हैं, क्योंकि समाज दकियानूसी है (और यही बात तो निर्देशक बता रही हैं, है न?) तो फिर फूलकुमारी की देवरानी ने उसका स्केच कैसे बना दिया? शब्दभेदी बाण की तर्ज पर शब्दभेदी स्केच? कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि शादी से पहले देख आई होगी. इसका सीधा अर्थ है आपको सिनेमा का व्याकरण नहीं पता. सिनेमा में दर्शक को दिखाना पड़ता है, कोई किरदार ईमानदार है तो बताना नहीं, दिखाना होता है. एक्ट के जरिए.

साथ ही, प्रदीप (जो कि ब्राह्मण है), यानी जया का हसबैंड, उसकी मां भी बारात गई थी. इतने दकियानूसी समाज में मां बारात जाने लगी? कब से? इसको कहते हैं कहानी में झोल. आप पहले से निष्कर्ष निकाल कर बैठेंगे तो ऐसे ही जबरिया मोड़ लाने होंगे कहानी में.

बहरहाल, जिन दिनों फिल्म बन रही थी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकारें थीं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की. उदार निर्देशक ने इसी वजह से छत्तीसगढ़ का तो नाम लिया लेकिन इन दोनों राज्यों का नहीं.

बहरहाल, फिल्मों के किरदार अधिकतर उच्चवर्गीय सवर्ण हैं, इसलिए इस कंप्लीट फिल्म के तौर पर यह फिल्म मुझे मुत्तास्सिर नहीं कर पाई है. हां, निर्देशकीय कपट के बावजूद बेशक देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज में मौजूद पर्दाप्रथा पर यह एक नश्तर चुभोती है और उस लिहाज से उल्लेखनीय है.

आपको मेरी दृष्टि संकीर्ण लगेगी. हो सकता है कुछ लोग मुझे कुछ घोषित भी कर दें. पर जब आप कहानी को छीलते हैं तो ऐसे छीलन उतरती है.

किसी एक ने मुझसे कहा भीः फिल्म मनोरंजन के लिए देखते हो या इन सब बातों पर गौर करने? दूसरे ने टिप्पणी कीः बड़े संदेश के पीछे छोटी बातों पर ध्यान मत दो.

हम देते हैं ध्यान. क्योंकि हमें एफटीआइआइ में यही सिखाया गया हैः हाउ टू रीड अ फिल्म.

लापता लेडीज का एक दृश्य. साभारः गूगल

लापता लेडीज का एक दृश्य. साभारः गूगललापता लेडीज को जिसतरह हिंदी जगत के उदार बुद्धिजीवियों का समर्थन मिला है, वह दो वजहों से है- पहला, कुछ झोल के बावजूद कहानी सार्थक विषय पर बनी है. दूसरा, फिल्म की निर्देशक किरण राव हैं.

एक बात कहूं? मुझे ये समझ में नहीं आया, फिल्म के पहले सीन में परदे पर 'निर्मल प्रदेश' लिखकर क्यों आता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश लिखने में क्या परेशानी थी? क्योंकि छत्तीसगढ़ का जिक्र तो बार-बार आया है!

चूंकि, किरण राव पाए की निर्देशक हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा अनजाने में किया होगा ऐसा लगता नहीं है.

एक और अहम बात, क्या फूल और पुष्पा (नाम की ओर ध्यान दीजिए, दोनों के नाम पर्यायवाची हैं, पटकथा में इतनी महीन बात का ध्यान रखा गया है) का नाम 'शबनम' और 'शगुफ्ता' हो सकता था! क्या फिल्म का एक किरदार 'घूंघट' के खिलाफ और दूसरा 'हिजाब' के खिलाफ लड़ सकता था!

नहीं लड़ सकता था.

नहीं लड़ सकता था क्योंकि ऐसा करते ही किरण राव कट्टर उदारवादी ब्रिगेड की लाडली नहीं रह पातीं.

लापता लेडीज को सोशल मीडिया पर स्वयंभू आलोचकों की काफी तारीफ मिल ररही है. तारीफ के लिए पोस्टों की भरमार के बीच--हालांकि, मैंने इस फिल्म को पिछले दो दिनों में दो बार देखा, और मुझे बहुत पसंद आई. लेकिन, विषय और संदेश और फिल्म को बरतने को लेकर लेकिन मैं देश की 140 करोड़ जनता का ध्यान फिल्म की एक गलती की तरफ दिलाना चाहता हूं.

आरक्षी अधीक्षक एसपी को कहते हैं, इंस्पेक्टर को नहीं

आरक्षी अधीक्षक एसपी को कहते हैं, इंस्पेक्टर को नहींगांव के दारोगा के नाम के आगे लिखा है, 'श्री श्याम मनोहर, पुलिस अधीक्षक.' देहात के थाने में पुलिस अधीक्षक क्या कर रहा है? आप करोड़ों की लागत से फिल्म बना रहे हैं, आप हिंदी प्रदेश के हृदय स्थल से एक मार्मिक विषय उठा रहे हैं और आपको हिंदी शब्दावली में पुलिस अधीक्षक नहीं पता? एसपी समझते हैं? ऊंचे दरजे की निर्देशक और आला किस्म के पटकथा लेखक लोग भाषा के मामले में मार खा जाए. जा के जमाना. हिंदी की यही गति?

किरण राव के प्रशंसकों को बुरा लगेगा. बेशक फिल्म पर्दा प्रथा पर है. सशक्त और मजबूत है. कैमरा वर्क बढ़िया है. लेकिन... लेकिन मेरे दोस्तों और सखियो, कहानी में झोल ये है कि फूल कुमारी की देवरानी ने बारात में जाकर फूलकुमारी को देखा था. कैसे?

कहानी जिस इलाके में बुनी गई है वहां बारात में औरते नहीं जाती हैं, क्योंकि समाज दकियानूसी है (और यही बात तो निर्देशक बता रही हैं, है न?) तो फिर फूलकुमारी की देवरानी ने उसका स्केच कैसे बना दिया? शब्दभेदी बाण की तर्ज पर शब्दभेदी स्केच? कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि शादी से पहले देख आई होगी. इसका सीधा अर्थ है आपको सिनेमा का व्याकरण नहीं पता. सिनेमा में दर्शक को दिखाना पड़ता है, कोई किरदार ईमानदार है तो बताना नहीं, दिखाना होता है. एक्ट के जरिए.

साथ ही, प्रदीप (जो कि ब्राह्मण है), यानी जया का हसबैंड, उसकी मां भी बारात गई थी. इतने दकियानूसी समाज में मां बारात जाने लगी? कब से? इसको कहते हैं कहानी में झोल. आप पहले से निष्कर्ष निकाल कर बैठेंगे तो ऐसे ही जबरिया मोड़ लाने होंगे कहानी में.

बहरहाल, जिन दिनों फिल्म बन रही थी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकारें थीं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की. उदार निर्देशक ने इसी वजह से छत्तीसगढ़ का तो नाम लिया लेकिन इन दोनों राज्यों का नहीं.

बहरहाल, फिल्मों के किरदार अधिकतर उच्चवर्गीय सवर्ण हैं, इसलिए इस कंप्लीट फिल्म के तौर पर यह फिल्म मुझे मुत्तास्सिर नहीं कर पाई है. हां, निर्देशकीय कपट के बावजूद बेशक देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज में मौजूद पर्दाप्रथा पर यह एक नश्तर चुभोती है और उस लिहाज से उल्लेखनीय है.

आपको मेरी दृष्टि संकीर्ण लगेगी. हो सकता है कुछ लोग मुझे कुछ घोषित भी कर दें. पर जब आप कहानी को छीलते हैं तो ऐसे छीलन उतरती है.

किसी एक ने मुझसे कहा भीः फिल्म मनोरंजन के लिए देखते हो या इन सब बातों पर गौर करने? दूसरे ने टिप्पणी कीः बड़े संदेश के पीछे छोटी बातों पर ध्यान मत दो.

हम देते हैं ध्यान. क्योंकि हमें एफटीआइआइ में यही सिखाया गया हैः हाउ टू रीड अ फिल्म.

Published on May 01, 2024 00:54

April 26, 2024

पुणे में मैथिली फिल्मों की स्क्रीनिंग, मैथिली सिनेमा को नई पहचान दिलाने में साबित होगा मील का पत्थर

शनिवार, 27 अप्रैल को पुणे में मैथिली फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है. पुणे के डीवाई पाटिल अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में यह आयोजन होना है. इस प्रदर्शन से मराठीभाषी पुणे में मैथिली सिनेमा में हो रहे काम और प्रयोगों पर लोगों की निगाहें जाएंगी.

इस प्रदर्शन की कर्ताधर्ता विभा झा कहती हैं, “मैथिली सिनेमा की पहली पारी भले ही फणी मजूमदार, सी. परमानंद और रवींद्रनाथ ठाकुर (गुरुदेव नहीं) जैसे दिग्गज फिल्मकारों और साहित्यकारों से संरक्षण में हुआ हो, फिर भी यह सिनेमा अपना बाज़ार खड़ा करने में असफल रहा. मैथिली के इतिहास में निर्देशक मुरलीधर के हाथों बनी ‘सस्ता जिनगी महग सिंदूर’ के अलावा कोई ऐसी फ़िल्म अभी तक बड़े परदे या बॉक्स ऑफ़िस पर ब्लॉक बस्टर हिट साबित नहीं हो पाई.”

बहरहाल, मैथिली सिनेमा में हो रहे कुछ नए कामों और नई फिल्मो को सिर्फ मैथिली भाषी लोगों ही नहीं, बल्कि दूसरे दर्शकों को उससे रू ब रू करवाने के मकसद से झा ने देश के अलग-अलग हिस्सों में इन फिल्मों का प्रदर्शन करना शुरू किया है.

पुणे में डीवाई पाटिल अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में यह आयोजन वहां के कुलपति प्रभात रंजन एवं उनके मास मीडिया विभाग की सहायता किया जा रहा है.

बाईस्कोप वाली के नाम से मशहूर झा, फ़िल्म शोधार्थी हैं. इन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी भारतीय फ़िल्म अध्ययन के तहत, मैथिली सिनेमा के सीमित सफलताओं के कारणों का अध्ययन पर शोध किया है.

वह कहती हैं, “लगभग 70 वर्षों पुराना इतिहास होने के बावजूद इसके बतौर उद्योग स्थापित न होने के कारण एवं इससे जुड़े कलाकारों, फिल्मकारों का साक्षात्कार करने के दौरान जो तथ्य मिले, उन्होंने इन्हें विवश किया की इसपर काम किया जाना चाहिए.”

झा बताती हैं कि अध्ययन के दौरान 21वीं सदी से जिन युवा फिल्मकारों का मैथिली सिनेमा क्षेत्र में आगमन हुआ और जो इस भाषा में सार्थक फिल्में बना रहे हैं, उनके काम को इसके दर्शकों तक पहुंचाना उन्हें अहम काम लगा. इसके तहत सबसे पहले उन्होंने अपना शोध पूर्ण करने के बाद 2021-22 से सोशल मीडिया पर मैथिली सिनेमा पर विमर्श शुरू किया.

मैथिली सिनेमा में फिल्मों के विषयवस्तु का गैर-मैथिली भाषी दर्शकों पर क्या प्रभाव है, यह जानने के लिए मार्च, 2023 में मुंबई विश्वविद्यालय के मास मीडिया एवं सिनेमा के अध्येताओं पर वह एक अध्ययन भी कर चुकी हैं.

मैथिली सिनेमा, अभी भोजपुरी की तरह अधिक लोकप्रिय नहीं है. लेकिन कुछ लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं. विभा झा जैसे लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं. लेकिन इस सिनेमा को पूंजी-निवेश और ताजा-टटके विषयों के चयन की जरूरत है.

Published on April 26, 2024 01:22

March 8, 2024

महाशिवरात्रिः आज विश्व को शिव की जरूरत है.

आज के समय में जब निजता की अवधारणा ही संदेहों के घेरे में है. न तो आपकी निजता का सम्मान कोई प्रतिष्ठान करता है और न ही आप खुद गोपन रहना चाहते हैं. प्रतिष्ठान को आपकी सूचना चाहिए और आपको अपने हर काम को शेयर करना है, ऐसे में शिवत्व बेहद महत्वपूर्ण है.

वह, उनका परिवार, उनका कल्याण बेहद गोपन है. आप सहज शिव को जान नहीं सकते, पर इसके साथ ही शिव हमेशा हर किसी के लिए उपलब्ध हैं. स्वर्णाभरणों से ढंकी अन्य देवमूर्तियों को छूना जहां मुश्किल है, शिव की पूजा की महत्ता स्पर्शपूजा में है. कुछ ऐसे ही जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी हमेशा आपके साथ सेल्फी के लिए मुस्कुराता बैठा रहे.

पर मैंने कहा कि आज शिव की जरूरत है. कोई भी पूछ सकता है कि इस औघड़दानी, महादेव, भोलेबाबा की ज़रूरत क्यों है? कपड़ों को महत्व देने वाले इस समय में बेहद बुनियादी कपड़ों में रहने वाले को कौन पूछेगा भला? असल में, जरूरत इसी वास्ते है.

शिव मुझे बहुत पसंद हैं. एक ईश्वर के रूप में, सभी समुदायों में समन्वयकारी मध्यस्थ के रूप में, एक सुखी परिवार के मुखिया के रूप में.

जरा गौर से देखिए, रहते हैं हिमालय की ऐसी जगह पर जहां घास का तिनका तक नहीं उगता. और उनका वाहन नंदी (बैल) कैसे रहता होगा? देवी पार्वती का वाहन बाघ है, उसका भोजन बैल हो सकता है. गणेश जी का वाहन मूषक है, वह शिवजी के गले में लिपटे रहने वाले नाग का भोजन हो सकता है.

बड़े बेटे कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जो नाग को ग्रास बना सकता है. पर, सब एक साथ रहते हैं. निस्पृह शिव की पत्नी सौभाग्य की देवी हैं. एक पुत्र देवों का सेनापति है और एक बुद्धि का. सभी समुदायों के मिलजुल कर रहने का यह ऐसा पावन उदाहरण है, जिसको अभी भारत में सख्त ज़रूरत है.

आइए, शिव का महज जलाभिषेक ही न करें, बल्कि उनके गुणों पर चलने का प्रयास भी करें. हर हर महादेव.

वह, उनका परिवार, उनका कल्याण बेहद गोपन है. आप सहज शिव को जान नहीं सकते, पर इसके साथ ही शिव हमेशा हर किसी के लिए उपलब्ध हैं. स्वर्णाभरणों से ढंकी अन्य देवमूर्तियों को छूना जहां मुश्किल है, शिव की पूजा की महत्ता स्पर्शपूजा में है. कुछ ऐसे ही जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी हमेशा आपके साथ सेल्फी के लिए मुस्कुराता बैठा रहे.

पर मैंने कहा कि आज शिव की जरूरत है. कोई भी पूछ सकता है कि इस औघड़दानी, महादेव, भोलेबाबा की ज़रूरत क्यों है? कपड़ों को महत्व देने वाले इस समय में बेहद बुनियादी कपड़ों में रहने वाले को कौन पूछेगा भला? असल में, जरूरत इसी वास्ते है.

शिव मुझे बहुत पसंद हैं. एक ईश्वर के रूप में, सभी समुदायों में समन्वयकारी मध्यस्थ के रूप में, एक सुखी परिवार के मुखिया के रूप में.

जरा गौर से देखिए, रहते हैं हिमालय की ऐसी जगह पर जहां घास का तिनका तक नहीं उगता. और उनका वाहन नंदी (बैल) कैसे रहता होगा? देवी पार्वती का वाहन बाघ है, उसका भोजन बैल हो सकता है. गणेश जी का वाहन मूषक है, वह शिवजी के गले में लिपटे रहने वाले नाग का भोजन हो सकता है.

बड़े बेटे कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जो नाग को ग्रास बना सकता है. पर, सब एक साथ रहते हैं. निस्पृह शिव की पत्नी सौभाग्य की देवी हैं. एक पुत्र देवों का सेनापति है और एक बुद्धि का. सभी समुदायों के मिलजुल कर रहने का यह ऐसा पावन उदाहरण है, जिसको अभी भारत में सख्त ज़रूरत है.

आइए, शिव का महज जलाभिषेक ही न करें, बल्कि उनके गुणों पर चलने का प्रयास भी करें. हर हर महादेव.

Published on March 08, 2024 09:59

February 10, 2024

सबके रामः देश के अलग हिस्सों में राम की कथा के अलग स्वरूप प्रचलित

रामायण या रामकथा की परंपरा न केवल भारत में, बल्कि पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में मौजूद है. भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के इर्द-गिर्द घूमती कहानियां ग्रामीण हो या शहरी हर परिवेश में मौजूद हैं. रामकथाओं के तहत कलाएं न तो लोककथाएं रहती हैं और न ही शास्त्रीय कलाएं.

रामकथाएं साहित्यिक रूपों के साथ ही अलग-अलग स्वरूपों में दंतकथाओं, चित्रकलाओं और संगीत हर ललित कला में उपस्थित है. हर रामकथा का अपने खालिस देसी अंदाज में मौलिकता लिए हुए भी और उसमें स्थानीयता का भी शानदार समावेश है.

रामकथा के उत्तरी भारत, दक्षिण भारत या पूर्वी तथा पश्चिम भारत में मौजूद साहित्यिक स्वरूपों के अलावा यह दंतकथाओं के मौखिक रूप में और किस्से-कहानियों के रूप में भी प्रचलित है. श्रीराम की कहानी स्थानीय रिवाजों, उत्सवों, लोकगायन, नाट्य रूपों, कठपुतली और तमाम कला रूपों में समाई हुई है.

रामकथा का वाचन करने वाले कथाकार तो पूरे भारत भर में फैले हैं ही. हिंदी पट्टी में कथाकार और रामायणी (रमैनी), ओडिशा में दसकठिया (दसकठिया शब्द एक खास वाद्य यंत्र काठी या राम ताली से निकला है. यह लकड़ी का एक क्लैपर सरीखा वाद्य है जिसे प्रस्तुति के दौरान बजाया जाता है. राम कथा की इस प्रस्तुति में पूजा की जाती है और प्रसाद को दास यानी भक्त की ओर से अर्पित किया जाता है) एक खास परंपरा है. इसके साथ ही, बंगाल में कथाक और पंची, मणिपुर में वारी लीब, असम में खोंगजोम और ओझापाली, मैसूर में वेरागासी लोकनृत्य, केरल में भरत भट्टा और आंध्र में कथाकुडुस प्रमुख हैं.

बंगाल की पांचाली, पावचालिका या पावचाल से निकला शब्द है, जिसका अर्थ होता है कठपुतली. मणिपुर के वारी लिब्बा परंपरा में सिर्फ गायन का इस्तेमाल होता है और इसमें व्यास आसन पर बैठा गायक किसी वाद्य की बजाए तकिए के इस्तेमाल से रामकथा गाकर सुनाता है.

असम के ओझापल्ली में एक अगुआ होता है जिसे ओझा कहते हैं और उसके साथ चार-पांच और गायक होते हैं जो मृदंग आदि के वादन के जरिए रामकथा कहते हैं. मैसूर के वीरागासे लोकनृत्य को दशहरे के वक्त किया जाता है.

मेवात के मुस्लिम जोगी भी राम की कहानी के इर्द-गिर्द रचे गए लोकगीत गाते हैं और उन रचनाओं के रचयिता थे निजामत मेव. निजामत मेव ने इन्हें आज से कोई साढ़े तीन सौ साल पहले लिखा था. राम की कथा पर मुस्लिम मांगनियार गायकों के लोकगीत कुछ अलग ही अंदाज में गाए जाते हैं.

रामकथा के जनजातीय समाज के भी अलग संस्करण हैं. भीलों, मुंडा, संताल, गोंड, सौरा, कोर्कू, राभा, बोडो-कछारी, खासी, मिजो और मैती समुदायों में राम की कथा के अलग संस्करण विद्यमान हैं. इन कथाओं का बुनियादी तत्व या ढांचा तो वही है लेकिन इन समुदायों ने इन रामकथाओं में अपने क्षेपक और उपाख्यान जोड़ दिए हैं.

रामायण की कथा में स्थानीय भूगोल और रिवाजों का समावेश किया गया है और स्थानीय खजाने से लोकगीत और आख्यानों को भी रामायण की कथा में जोड़ दिया गया है. स्थानीय समुदायों के नैतिक मूल्यों को भी इन कथाओं में जगह दी गई है. कई समुदायों के अपने रामायण हैं और वहीं से इन समुदायों ने अपनी उत्पत्ति की कथा भी जोड़ रखी है.

रामायण के जनजातीय और लोक संस्करणों के साथ ही बौद्ध और जैन प्रारूप भी हैं. पूर्वोत्तर की ताई-फाके समुदाय की कथाओं में भगवान राम बोधिसत्व बताए गए हैं.

यद्यपि असमिया में वाल्मिकी रामायण का सबसे पहला अनुवाद 14वीं शताब्दी में माधव कंडाली ने किया था, लेकिन इस क्षेत्र में राम की कथा से जुड़ी एक जीवंत लोकप्रिय और लोक परंपरा है.

असम में, संत-कवि शंकरदेव द्वारा रचित और माधव कंडाली की रामायण पर आधारित नाटक राम-विजय बहुत लोकप्रिय है और इसका मंचन अंकिया नट और भाओना शैली में किया जाता है. रामायण-गोवा ओजापालिस की एक और परंपरा में गीत, नृत्य और नाटक शामिल हैं. कुसान-गान एक प्रचलित लोकनाट्य है और इसका नाम राम के पुत्र कुश से जुड़ा है.

राम कथा के संस्करण बोडो-कचारी, राभा, मिसिंग, तिवेस, करबीस, दिमासा, जयंतिया, खासी, ताराओन मिशमिस के बीच भी लोकप्रिय हैं. मिज़ो जनजातीय समुदाय में भी राम कथा से प्रभावित कहानियां हैं. मणिपुर में राम कथा वारी-लीबा (पारंपरिक कहानी कहने), पेना-सक्पा (गाथा गायन), खोंगजोम पर्व (ढोलक के साथ कथा गायन) और जात्रा (लोक-नाट्य) शैलियों में प्रदर्शित की जाती है.

पूर्वी भारत की बात करें तो, उड़ीसा में बिसी रामलीला का आयोजन होता है. यह 18वीं शताब्दी में विश्वनाथ कुंडिया की विचित्र रामायण पर आधारित और सदाशिव द्वारा नाटक में बदले नृत्य नाटिका का एक रूप है. बिसी रामलीला के अलावा, उड़ीसा में उपलब्ध एक और शानदार रूप साही जात्रा का है, जो एक जात्रा का ही एक रूप है, इसको जगन्नाथ मंदिर के सामने प्रदर्शित किया जाता है.

गौरतलब है कि उड़ीसा कोसल नामक प्राचीन क्षेत्र का हिस्सा था. छत्तीसगढ़ के साथ इसके सटे हिस्सों में रामायण के कई प्रसंग घटे हैं. यह क्षेत्र रामकथा के कई लोक और जनजातीय संस्करणों से भरपूर है.

इनमें से सबसे शानदार और रंग-बिरंगी शैली है छऊ. छऊ की तीन शैलियां हैं- मयूरभंज छऊ (ओडिशा) पुरुलिया छऊ (पश्चिम बंगाल) और सरायकेला छऊ (झारखंड). पुरुलिया और सरायकेला छऊ में बडे और सुंदर मुखौटों का प्रयोग किया जाता है. इस शैली में रामकथा का मंचन बेहद लोकप्रिय है.

पश्चिम बंगाल में जात्रा नाटकों, पुतुल नाच (कठपुतली नृत्य) और कुशान रामायण की बेशकीमती परंपरा है. बंगाल के मुस्लिम पटुआ लोग रामकथा को कागज पर उकेरते हैं और कथा गाते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं. कठपुतली परंपरा में छड़ी कठपुतलियों का उपयोग किया जाता है और इसकी कहानी जात्रा शैली से प्रभावित ग्रंथों पर आधारित है. कुषाण रामायण इस क्षेत्र में उपलब्ध एक जीवंत नाटक रूप है.

कर्नाटक में गोंबेयट्टम भी कठपुतली नृत्य का प्रकार है जिसमें रामकथा दिखाई जाती है. छाया नृत्यों में तोल पावाकुट्टू केरल की और तोलू बोम्मलाता आंध्र के छाया नृत्य हैं. ओडिशा में रावण छाया, बंगाल में दांग पुतुल भी कठपुतलियों के छाया नृत्यों के प्रकार हैं जिनमें राम और रावण के युद्ध का वर्णन किया जाता है.

कर्नाटक में यक्षगान और वीथीनाटकम, तमिलनाडु में तेरुक्कट्टू और भगवतमेला, केरल में कुट्टीयट्टम आदि ऐसी नृत्य शैलियां हैं जिनमें रामकथा का प्रदर्शन होता है. आज कथकली काफी मशहूर है लेकिन सातवीं सदी में इसकी जब शुरुआत हुई थई तो इसका नाम रामानट्टम (राम की कथा) ही था.

उत्तर प्रदेश में नौटंकी, महाराष्ट्र में तमाशा और गुजरात में भवई लोकनाट्य रूप हैं जिनमें रामकथाओं का मंचन किया जाता रहा है.

हिमालयी इलाके में कुमाऊंनी रामलीला रागों के आधार पर प्रस्तुत की जाती है. गढ़वाल इलाके में रामवार्ता (ढोलक पर) और रम्मन (मुखौटे के साथ लोकनृत्य) में स्थानीयता के पुट के साथ रामकथा सुनाई जाती है. हिमाचल में ढोल-धमाऊं में रामायनी गाई जाती है. गद्दी रमीन, कांगड़ा में बारलाज, शिमला में छड़ी, कुल्लू रमायनी, लाहौल में रामकथा, रामायण की कहानियों की स्थानीयता की कुछेक मिसाले हैं.

विलक्षणता यह है कि राम को भी नायक, अवतार, खानाबदोश सांस्कृतिक नायक और राजा के रूप में तो पेश किया ही जाता है कई जनजातीय समुदायों में रामायण के असली नायक लक्ष्मण हैं. कई रामकथाओं में लक्ष्मण शांत, धीर-गंभीर और युवा हैं और उनके स्वभाव में जरा भी आक्रामकता नहीं है.

मध्य भारत में बैगा जनजाति की कथाओं में, एक कथा प्रचलित है कि लक्ष्मण को अग्निपरीक्षा देकर अपनी शुद्धता साबित करनी होती है. कई लोककथाओं में सीता माता ही काली का अवतार धारण करती हैं और रावण समेत अन्य राक्षसों का वध करती हैं.

कहते हैं राम कण-कण में है तो रामकथा भी भारत ही नहीं दुनिया के अलग-अलग स्थानों पर अपने अलग स्वरूप में मौजूद हैं. हर किसी के लिए राम का अपना रूप है. पर सबका मौलिक संदेश एक ही हैः मर्यादा, न्याय और समानता.

रामकथाएं साहित्यिक रूपों के साथ ही अलग-अलग स्वरूपों में दंतकथाओं, चित्रकलाओं और संगीत हर ललित कला में उपस्थित है. हर रामकथा का अपने खालिस देसी अंदाज में मौलिकता लिए हुए भी और उसमें स्थानीयता का भी शानदार समावेश है.

रामकथा के उत्तरी भारत, दक्षिण भारत या पूर्वी तथा पश्चिम भारत में मौजूद साहित्यिक स्वरूपों के अलावा यह दंतकथाओं के मौखिक रूप में और किस्से-कहानियों के रूप में भी प्रचलित है. श्रीराम की कहानी स्थानीय रिवाजों, उत्सवों, लोकगायन, नाट्य रूपों, कठपुतली और तमाम कला रूपों में समाई हुई है.

रामकथा का वाचन करने वाले कथाकार तो पूरे भारत भर में फैले हैं ही. हिंदी पट्टी में कथाकार और रामायणी (रमैनी), ओडिशा में दसकठिया (दसकठिया शब्द एक खास वाद्य यंत्र काठी या राम ताली से निकला है. यह लकड़ी का एक क्लैपर सरीखा वाद्य है जिसे प्रस्तुति के दौरान बजाया जाता है. राम कथा की इस प्रस्तुति में पूजा की जाती है और प्रसाद को दास यानी भक्त की ओर से अर्पित किया जाता है) एक खास परंपरा है. इसके साथ ही, बंगाल में कथाक और पंची, मणिपुर में वारी लीब, असम में खोंगजोम और ओझापाली, मैसूर में वेरागासी लोकनृत्य, केरल में भरत भट्टा और आंध्र में कथाकुडुस प्रमुख हैं.

बंगाल की पांचाली, पावचालिका या पावचाल से निकला शब्द है, जिसका अर्थ होता है कठपुतली. मणिपुर के वारी लिब्बा परंपरा में सिर्फ गायन का इस्तेमाल होता है और इसमें व्यास आसन पर बैठा गायक किसी वाद्य की बजाए तकिए के इस्तेमाल से रामकथा गाकर सुनाता है.

असम के ओझापल्ली में एक अगुआ होता है जिसे ओझा कहते हैं और उसके साथ चार-पांच और गायक होते हैं जो मृदंग आदि के वादन के जरिए रामकथा कहते हैं. मैसूर के वीरागासे लोकनृत्य को दशहरे के वक्त किया जाता है.

मेवात के मुस्लिम जोगी भी राम की कहानी के इर्द-गिर्द रचे गए लोकगीत गाते हैं और उन रचनाओं के रचयिता थे निजामत मेव. निजामत मेव ने इन्हें आज से कोई साढ़े तीन सौ साल पहले लिखा था. राम की कथा पर मुस्लिम मांगनियार गायकों के लोकगीत कुछ अलग ही अंदाज में गाए जाते हैं.

रामकथा के जनजातीय समाज के भी अलग संस्करण हैं. भीलों, मुंडा, संताल, गोंड, सौरा, कोर्कू, राभा, बोडो-कछारी, खासी, मिजो और मैती समुदायों में राम की कथा के अलग संस्करण विद्यमान हैं. इन कथाओं का बुनियादी तत्व या ढांचा तो वही है लेकिन इन समुदायों ने इन रामकथाओं में अपने क्षेपक और उपाख्यान जोड़ दिए हैं.

रामायण की कथा में स्थानीय भूगोल और रिवाजों का समावेश किया गया है और स्थानीय खजाने से लोकगीत और आख्यानों को भी रामायण की कथा में जोड़ दिया गया है. स्थानीय समुदायों के नैतिक मूल्यों को भी इन कथाओं में जगह दी गई है. कई समुदायों के अपने रामायण हैं और वहीं से इन समुदायों ने अपनी उत्पत्ति की कथा भी जोड़ रखी है.

रामायण के जनजातीय और लोक संस्करणों के साथ ही बौद्ध और जैन प्रारूप भी हैं. पूर्वोत्तर की ताई-फाके समुदाय की कथाओं में भगवान राम बोधिसत्व बताए गए हैं.

यद्यपि असमिया में वाल्मिकी रामायण का सबसे पहला अनुवाद 14वीं शताब्दी में माधव कंडाली ने किया था, लेकिन इस क्षेत्र में राम की कथा से जुड़ी एक जीवंत लोकप्रिय और लोक परंपरा है.

असम में, संत-कवि शंकरदेव द्वारा रचित और माधव कंडाली की रामायण पर आधारित नाटक राम-विजय बहुत लोकप्रिय है और इसका मंचन अंकिया नट और भाओना शैली में किया जाता है. रामायण-गोवा ओजापालिस की एक और परंपरा में गीत, नृत्य और नाटक शामिल हैं. कुसान-गान एक प्रचलित लोकनाट्य है और इसका नाम राम के पुत्र कुश से जुड़ा है.

राम कथा के संस्करण बोडो-कचारी, राभा, मिसिंग, तिवेस, करबीस, दिमासा, जयंतिया, खासी, ताराओन मिशमिस के बीच भी लोकप्रिय हैं. मिज़ो जनजातीय समुदाय में भी राम कथा से प्रभावित कहानियां हैं. मणिपुर में राम कथा वारी-लीबा (पारंपरिक कहानी कहने), पेना-सक्पा (गाथा गायन), खोंगजोम पर्व (ढोलक के साथ कथा गायन) और जात्रा (लोक-नाट्य) शैलियों में प्रदर्शित की जाती है.

पूर्वी भारत की बात करें तो, उड़ीसा में बिसी रामलीला का आयोजन होता है. यह 18वीं शताब्दी में विश्वनाथ कुंडिया की विचित्र रामायण पर आधारित और सदाशिव द्वारा नाटक में बदले नृत्य नाटिका का एक रूप है. बिसी रामलीला के अलावा, उड़ीसा में उपलब्ध एक और शानदार रूप साही जात्रा का है, जो एक जात्रा का ही एक रूप है, इसको जगन्नाथ मंदिर के सामने प्रदर्शित किया जाता है.

गौरतलब है कि उड़ीसा कोसल नामक प्राचीन क्षेत्र का हिस्सा था. छत्तीसगढ़ के साथ इसके सटे हिस्सों में रामायण के कई प्रसंग घटे हैं. यह क्षेत्र रामकथा के कई लोक और जनजातीय संस्करणों से भरपूर है.

इनमें से सबसे शानदार और रंग-बिरंगी शैली है छऊ. छऊ की तीन शैलियां हैं- मयूरभंज छऊ (ओडिशा) पुरुलिया छऊ (पश्चिम बंगाल) और सरायकेला छऊ (झारखंड). पुरुलिया और सरायकेला छऊ में बडे और सुंदर मुखौटों का प्रयोग किया जाता है. इस शैली में रामकथा का मंचन बेहद लोकप्रिय है.

पश्चिम बंगाल में जात्रा नाटकों, पुतुल नाच (कठपुतली नृत्य) और कुशान रामायण की बेशकीमती परंपरा है. बंगाल के मुस्लिम पटुआ लोग रामकथा को कागज पर उकेरते हैं और कथा गाते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं. कठपुतली परंपरा में छड़ी कठपुतलियों का उपयोग किया जाता है और इसकी कहानी जात्रा शैली से प्रभावित ग्रंथों पर आधारित है. कुषाण रामायण इस क्षेत्र में उपलब्ध एक जीवंत नाटक रूप है.

कर्नाटक में गोंबेयट्टम भी कठपुतली नृत्य का प्रकार है जिसमें रामकथा दिखाई जाती है. छाया नृत्यों में तोल पावाकुट्टू केरल की और तोलू बोम्मलाता आंध्र के छाया नृत्य हैं. ओडिशा में रावण छाया, बंगाल में दांग पुतुल भी कठपुतलियों के छाया नृत्यों के प्रकार हैं जिनमें राम और रावण के युद्ध का वर्णन किया जाता है.

कर्नाटक में यक्षगान और वीथीनाटकम, तमिलनाडु में तेरुक्कट्टू और भगवतमेला, केरल में कुट्टीयट्टम आदि ऐसी नृत्य शैलियां हैं जिनमें रामकथा का प्रदर्शन होता है. आज कथकली काफी मशहूर है लेकिन सातवीं सदी में इसकी जब शुरुआत हुई थई तो इसका नाम रामानट्टम (राम की कथा) ही था.

उत्तर प्रदेश में नौटंकी, महाराष्ट्र में तमाशा और गुजरात में भवई लोकनाट्य रूप हैं जिनमें रामकथाओं का मंचन किया जाता रहा है.

हिमालयी इलाके में कुमाऊंनी रामलीला रागों के आधार पर प्रस्तुत की जाती है. गढ़वाल इलाके में रामवार्ता (ढोलक पर) और रम्मन (मुखौटे के साथ लोकनृत्य) में स्थानीयता के पुट के साथ रामकथा सुनाई जाती है. हिमाचल में ढोल-धमाऊं में रामायनी गाई जाती है. गद्दी रमीन, कांगड़ा में बारलाज, शिमला में छड़ी, कुल्लू रमायनी, लाहौल में रामकथा, रामायण की कहानियों की स्थानीयता की कुछेक मिसाले हैं.

विलक्षणता यह है कि राम को भी नायक, अवतार, खानाबदोश सांस्कृतिक नायक और राजा के रूप में तो पेश किया ही जाता है कई जनजातीय समुदायों में रामायण के असली नायक लक्ष्मण हैं. कई रामकथाओं में लक्ष्मण शांत, धीर-गंभीर और युवा हैं और उनके स्वभाव में जरा भी आक्रामकता नहीं है.

मध्य भारत में बैगा जनजाति की कथाओं में, एक कथा प्रचलित है कि लक्ष्मण को अग्निपरीक्षा देकर अपनी शुद्धता साबित करनी होती है. कई लोककथाओं में सीता माता ही काली का अवतार धारण करती हैं और रावण समेत अन्य राक्षसों का वध करती हैं.

कहते हैं राम कण-कण में है तो रामकथा भी भारत ही नहीं दुनिया के अलग-अलग स्थानों पर अपने अलग स्वरूप में मौजूद हैं. हर किसी के लिए राम का अपना रूप है. पर सबका मौलिक संदेश एक ही हैः मर्यादा, न्याय और समानता.

Published on February 10, 2024 08:57

August 23, 2023

चांद पर पाखाना

जिनको शीर्षक गंदा लग रहा हो, आगे न पढ़ें. पर क्या करें, अपना टीवी न्यूज़ मीडिया अच्छे-भले संजीदा मसले का भी कचरा कर देता है. भूकंप से लेकर चंद्रयान-मंगलयान सब पर एक ही राग. छोटका से लेकर बड़का तब सारे चैनलों पर एक जैसा मसाला चल रहा है.

पर क्यों न चले. देश का उत्सव है, देश की तरक्की का उत्सव है. और तमाशा जैसा लग रहा है तो होना भी चाहिए.

पर इस तमाशे में कई लोगों के पोस्ट बदमजगी पैदा कर रहे हैं. और ऐसे-वैसे लोग नहीं हैं, जहीन और बुद्धिजीवी किस्म के लोग हैं. पर आप कहीं जाइएगा मत. चांद पर पाखाना वाली बात करेंगे हम.

वैसे कुछ लोग चांद पर झंडा, झंडे पर चांद वाला फिकरा कस कर भारत की कामयाबी को एक अलग कोण से देख रहे हैं, पर यह देश की इस विशाल कामयाबी को छोटा करना होगा. टाइम लाइन पर स्क्रॉल करते समय किसी ने कहा कि पाकिस्तान ने इसरो को बधाई दी है और हम लोग पाकिस्तान नीचा दिखा रहे हैं.

अब यह बात सौ फीसद सच है कि हिंदुस्तान का मुकाबला किसी असफल और कंगाल राष्ट्र से नहीं किया जाना चाहिए, जिसको खुद नहीं पता कि भारत को क्षति पहुंचाने के बददिमाग इरादे के अलावा उसका दुनिया में आखिर अस्तित्व है भी तो क्यों है? तो ऐसे पाकिस्तान के बधाई संदेश को भी संदेह से ही देखना होगा और देखा जाना चाहिए.

पर कहा न, तमाशे के बीच अपनी पींपनी अलग फूंकने का भी अलग ही मजा है. पर अपनी असली बात तो चांद पर पाखाने की है.

असल में किसी ने कहा है, “ए लॉट ऑफ पीपल बिकम अनएट्रैक्टिव वन्स यू फाइंड आउट व्हॉट दे थिंक.” सोच का पता चलते ही बहुत सारे लोग अनाकर्षक लगने लगते हैं.

मुझे सोशल मीडिया पर पोस्ट्स पढ़ने और अलग किस्म की शख्सियत बनाने के मारे बहुत सारे लोग अनाकर्षक और भद्दे लगने लगे हैं. जाहिर है, वह निजी रूप से टन टना टन होंगे पर सोशल मीडिया पर उनकी प्रोफाइल किसी न किसी पेशेवर दवाब में होगी. खैर. बात चांद पर पाखाने की.

पर चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तब बिहार में रहने वाले एक पूर्व आइपीएस अधिकारी ने दुखी होकर लिखा था कि चांद पर राकेट भेजकर देश को क्या मिलेगा? और चांद को शायरों के लिए छोड़ देना चाहिए. मुझे तब उनकी बात से खीज से ज्यादा दुख हुआ कि अपनी ऐसी सोच के साथ उन्होंने लंबे समय तक प्रशासन चलाया होगा.

और ऐसे लोग आज सफल लैंडिंग के लिए देशभर में की जा रही पूजा प्रार्थना, दुआ-नमाज को गलत बता रहे हैं. उनको अब वैज्ञानिक सोच की चिंता हो रही है. सिर्फ चिंता ही नहीं हो रही है, बल्कि वे लोग भयंकर रूप से दुबले हुए जा रहे हैं और डॉक्टरों ने कहा इतनी चिंता से उनकी चतुराई घटती जा रही है.

यार इतनी अंट-शंट बातों में दिमाग फिर गया है कि चांद पर गू (आई मीन पाखाना) की बात रह जा रही है.

सोशल मीडिया पर लोग अंट-शंट लिखते ही हैं. बहरहाल, एक जहीन शख्स ने लिखा कि नमाज-पूजा वगैरह की जरूरत ही क्या थी. बल्कि देश को वैज्ञानिकता का जश्न मनाना चाहिए. इस मरदे ने, उस पूर्व आईपीएस की उस पोस्ट पर दिल बनाया था, जिस में उन पूर्व अधिकारी ने चंद्रयान लॉन्च को निरर्थक बताया था.

खैर, जब चंद्रयान-2 लॉन्च होने वाला था तो मेरे एक मित्र ने (नाम लेना समुचित नहीं) इसरो के चेयरमैन की तिरुपति मंदिर जाने की तस्वीर पोस्ट की थी. साथ में उनकी टिप्पणी का मूल भाव था कि एक वैज्ञानिक मंदिर कैसे जा सकता है!

असल में, कथित उदारवादियों को किसी वैज्ञानिक के मंदिर (या मस्जिद, दरगाह आदि) जाने पर बहुत हैरत होती है. वहां उनके लिए चॉइस का विकल्प सीमित हो जाता है. स्थिति यह है कि वाम विचारक इस बात पर हमेशा हैरत जताते हैं कि एक वैज्ञानिक या डॉक्टर या इंजीनियर, एक ही विषय के बारे में वैज्ञानिक नजरिए के साथ ‘धार्मिक’ भी कैसे हो सकता है!

असल में, हमें यह सिखाया जाता है कि वैज्ञानिक होने का मतलब उद्देश्यपरक होना है. यह उद्देश्यपरकता लोगों को खालिस वस्तुनिष्ठ बनाती है यानी दुनिया को एक मानव के रूप में या मनुष्यता के तौर पर नहीं देखने का गुण विकसित करना ही नहीं, बल्कि खुद को एक अवैयक्तिक पर्यवेक्षक के रूप में तैयार करना भी.

वैसे, ज्यादातर मामलों में यह हैरत सिर्फ मंदिर जाने पर जताई जाती है.

पर मुझे नहीं लगता कि विज्ञान के मामले में धर्म के अस्तित्व से डरना चाहिए. धर्म की अपनी स्थिति और अवस्थिति है, विज्ञान की अपनी. वैज्ञानिक सोच को अपनाना है तो आपको जीवन में उसे हर क्षेत्र में अपनाना होगा. विज्ञान इस मामले में निर्दयी होने की हद तक ईमानदार है.

पर, विज्ञान की आड़ में धर्म पर फर्जी एतराज जताने वाले लोग न तो वैज्ञानिक सोच वाले हैं और न ही, उनको विज्ञान में कोई आस्था है.

देखिए, दूसरों की बात में मैं पाखाने जैसी जरूरी बात कैसे भूल जा रहा हूं. वह भी धरती वाली नहीं, चांद पर पाखाने की.

आपको याद होगा कि चांद पर अपोलो 11 को गए 50 साल हो गए हैं. नील आर्मस्ट्रांग के कदमों के निशान तो अब भी चांद पर हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया होगा. काहे कि चांद पर न तो हवा है न अंधड़-बरसात.

लेकिन इस पदचिन्ह से भी बड़ी (और बदबूदार) निशानियां इंसान चांद पर छोड़ आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंसानों ने छह अपोलो मिशनों से पाखानों से भरे 96 बैग चांद की राह (ऑर्बिट) में फेंके हैं और इनमें से कुछ चांद पर भी पड़े हैं. तो अंतरिक्ष में, इंसान की गैरमौजूदगी में भी उसकी निशानियां (पता नहीं अब किस रंग की होंगी, और बदबू तो खैर हवा ने होने से फैलती भी नहीं होगी, पर गू तो गू है भई.) उसके आने की गवाही चीख-चीखकर दे रही हैं.

अच्छा चलते-चलते चांद पर इब्न-ए-सफ़ी का लिखा सुंदर-सा शेर याद आ रहा है

चाँद का हुस्न भी ज़मीन से है

चाँद पर चाँदनी नहीं होती

...और ये बात, विक्रम लैंडर को पता चल गई होगी.

पर क्यों न चले. देश का उत्सव है, देश की तरक्की का उत्सव है. और तमाशा जैसा लग रहा है तो होना भी चाहिए.

पर इस तमाशे में कई लोगों के पोस्ट बदमजगी पैदा कर रहे हैं. और ऐसे-वैसे लोग नहीं हैं, जहीन और बुद्धिजीवी किस्म के लोग हैं. पर आप कहीं जाइएगा मत. चांद पर पाखाना वाली बात करेंगे हम.

वैसे कुछ लोग चांद पर झंडा, झंडे पर चांद वाला फिकरा कस कर भारत की कामयाबी को एक अलग कोण से देख रहे हैं, पर यह देश की इस विशाल कामयाबी को छोटा करना होगा. टाइम लाइन पर स्क्रॉल करते समय किसी ने कहा कि पाकिस्तान ने इसरो को बधाई दी है और हम लोग पाकिस्तान नीचा दिखा रहे हैं.

अब यह बात सौ फीसद सच है कि हिंदुस्तान का मुकाबला किसी असफल और कंगाल राष्ट्र से नहीं किया जाना चाहिए, जिसको खुद नहीं पता कि भारत को क्षति पहुंचाने के बददिमाग इरादे के अलावा उसका दुनिया में आखिर अस्तित्व है भी तो क्यों है? तो ऐसे पाकिस्तान के बधाई संदेश को भी संदेह से ही देखना होगा और देखा जाना चाहिए.

पर कहा न, तमाशे के बीच अपनी पींपनी अलग फूंकने का भी अलग ही मजा है. पर अपनी असली बात तो चांद पर पाखाने की है.

असल में किसी ने कहा है, “ए लॉट ऑफ पीपल बिकम अनएट्रैक्टिव वन्स यू फाइंड आउट व्हॉट दे थिंक.” सोच का पता चलते ही बहुत सारे लोग अनाकर्षक लगने लगते हैं.

मुझे सोशल मीडिया पर पोस्ट्स पढ़ने और अलग किस्म की शख्सियत बनाने के मारे बहुत सारे लोग अनाकर्षक और भद्दे लगने लगे हैं. जाहिर है, वह निजी रूप से टन टना टन होंगे पर सोशल मीडिया पर उनकी प्रोफाइल किसी न किसी पेशेवर दवाब में होगी. खैर. बात चांद पर पाखाने की.

पर चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तब बिहार में रहने वाले एक पूर्व आइपीएस अधिकारी ने दुखी होकर लिखा था कि चांद पर राकेट भेजकर देश को क्या मिलेगा? और चांद को शायरों के लिए छोड़ देना चाहिए. मुझे तब उनकी बात से खीज से ज्यादा दुख हुआ कि अपनी ऐसी सोच के साथ उन्होंने लंबे समय तक प्रशासन चलाया होगा.

और ऐसे लोग आज सफल लैंडिंग के लिए देशभर में की जा रही पूजा प्रार्थना, दुआ-नमाज को गलत बता रहे हैं. उनको अब वैज्ञानिक सोच की चिंता हो रही है. सिर्फ चिंता ही नहीं हो रही है, बल्कि वे लोग भयंकर रूप से दुबले हुए जा रहे हैं और डॉक्टरों ने कहा इतनी चिंता से उनकी चतुराई घटती जा रही है.

यार इतनी अंट-शंट बातों में दिमाग फिर गया है कि चांद पर गू (आई मीन पाखाना) की बात रह जा रही है.

सोशल मीडिया पर लोग अंट-शंट लिखते ही हैं. बहरहाल, एक जहीन शख्स ने लिखा कि नमाज-पूजा वगैरह की जरूरत ही क्या थी. बल्कि देश को वैज्ञानिकता का जश्न मनाना चाहिए. इस मरदे ने, उस पूर्व आईपीएस की उस पोस्ट पर दिल बनाया था, जिस में उन पूर्व अधिकारी ने चंद्रयान लॉन्च को निरर्थक बताया था.

खैर, जब चंद्रयान-2 लॉन्च होने वाला था तो मेरे एक मित्र ने (नाम लेना समुचित नहीं) इसरो के चेयरमैन की तिरुपति मंदिर जाने की तस्वीर पोस्ट की थी. साथ में उनकी टिप्पणी का मूल भाव था कि एक वैज्ञानिक मंदिर कैसे जा सकता है!

असल में, कथित उदारवादियों को किसी वैज्ञानिक के मंदिर (या मस्जिद, दरगाह आदि) जाने पर बहुत हैरत होती है. वहां उनके लिए चॉइस का विकल्प सीमित हो जाता है. स्थिति यह है कि वाम विचारक इस बात पर हमेशा हैरत जताते हैं कि एक वैज्ञानिक या डॉक्टर या इंजीनियर, एक ही विषय के बारे में वैज्ञानिक नजरिए के साथ ‘धार्मिक’ भी कैसे हो सकता है!

असल में, हमें यह सिखाया जाता है कि वैज्ञानिक होने का मतलब उद्देश्यपरक होना है. यह उद्देश्यपरकता लोगों को खालिस वस्तुनिष्ठ बनाती है यानी दुनिया को एक मानव के रूप में या मनुष्यता के तौर पर नहीं देखने का गुण विकसित करना ही नहीं, बल्कि खुद को एक अवैयक्तिक पर्यवेक्षक के रूप में तैयार करना भी.

वैसे, ज्यादातर मामलों में यह हैरत सिर्फ मंदिर जाने पर जताई जाती है.

पर मुझे नहीं लगता कि विज्ञान के मामले में धर्म के अस्तित्व से डरना चाहिए. धर्म की अपनी स्थिति और अवस्थिति है, विज्ञान की अपनी. वैज्ञानिक सोच को अपनाना है तो आपको जीवन में उसे हर क्षेत्र में अपनाना होगा. विज्ञान इस मामले में निर्दयी होने की हद तक ईमानदार है.

पर, विज्ञान की आड़ में धर्म पर फर्जी एतराज जताने वाले लोग न तो वैज्ञानिक सोच वाले हैं और न ही, उनको विज्ञान में कोई आस्था है.

देखिए, दूसरों की बात में मैं पाखाने जैसी जरूरी बात कैसे भूल जा रहा हूं. वह भी धरती वाली नहीं, चांद पर पाखाने की.

आपको याद होगा कि चांद पर अपोलो 11 को गए 50 साल हो गए हैं. नील आर्मस्ट्रांग के कदमों के निशान तो अब भी चांद पर हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया होगा. काहे कि चांद पर न तो हवा है न अंधड़-बरसात.

लेकिन इस पदचिन्ह से भी बड़ी (और बदबूदार) निशानियां इंसान चांद पर छोड़ आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंसानों ने छह अपोलो मिशनों से पाखानों से भरे 96 बैग चांद की राह (ऑर्बिट) में फेंके हैं और इनमें से कुछ चांद पर भी पड़े हैं. तो अंतरिक्ष में, इंसान की गैरमौजूदगी में भी उसकी निशानियां (पता नहीं अब किस रंग की होंगी, और बदबू तो खैर हवा ने होने से फैलती भी नहीं होगी, पर गू तो गू है भई.) उसके आने की गवाही चीख-चीखकर दे रही हैं.

अच्छा चलते-चलते चांद पर इब्न-ए-सफ़ी का लिखा सुंदर-सा शेर याद आ रहा है

चाँद का हुस्न भी ज़मीन से है

चाँद पर चाँदनी नहीं होती

...और ये बात, विक्रम लैंडर को पता चल गई होगी.

Published on August 23, 2023 09:44

June 18, 2023

मेरा पहला उपन्यास गर्भनाल

एक अच्छी खबर शेयर करनी है. बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, वह क्षण आ गया है. मेरा पहला प्रिंट उपन्यास गर्भनाल बस आ रहा है. यह उपन्यास अभिजीत और मृगांका की प्रेम कहानी तो है ही, यह उस प्रेम को अलग स्तर पर ले जाती है. यहां जड़ों की तलाश में निकले नायक अभिजीत को मिलता है मृगांका का साथ.

कैसे, इसका उत्तर आपको उपन्यास में ही मिलेगा. ऐसे दौर में, जब लंबी रेखीय कहानी को भी उपन्यास कहा जाता है. गर्भनाल को मैंने औपन्यासिक शैली में लिखने की कोशिश की है, जिसकी कथा अरेखीय और बहुस्तरीय है.

इस किताब को आपके प्रेम और स्नेह की आवश्यकता है.

यह उपन्यास ईसमाद प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और यह अमेजन, फ्लिपकार्ट, दिनकर पुस्तकालय, पोथीघर और ईसमाद के वेबसाइट के जरिए खरीदा जा सकेगा. 20 जून से यह ऑनलाइन उपलब्ध होगा. लिंक कल शेयर करुंगा.

उपन्यास की कीमत 399 रुपए मात्र है.

#Garbhnaal #गर्भनाल

Published on June 18, 2023 00:20

June 7, 2023

लोकसभा चुनाव 2024- पश्चिम बंगाल में बिछ गई जातीय बिसात, कुर्मी और संताल आदिवासी आमने-सामने

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में लगता है लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2024) की तैयारियां ग्यारह महीने पहले से शुरू हो गई हैं. और इस बार पहल सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (Trinmool Congress) ने की है. असल में, पश्चिम बंगाल (West Bengal) के कुर्मी समुदाय (Kurmi) ने आरोप लगाया है कि राज्य में संताल जनजातीय समुदाय को उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है और यह साजिश प्रशासन की है.

गौरतलब है कि कुर्मी समुदाय (Kurmi) के लोग पश्चिम बंगाल (West Bengal) में अनुसूचित जनजाति के दर्जे के लिए इन दिनों प्रदर्शन कर रहे हैं. कुर्मी नेता अजीत महतो ने कहा एक न्यूज एजेंसी को बताया, “आदिवासी समुदाय के लोगों को हमारे खिलाफ भड़काने की साफ साजिश है. इस साजिश के पीछे प्रशासन है. इस साजिश के पीछे मुख्य दिमाग कोलकाता से चल रहा है.”

हालांकि, उन्होंने कोई नाम देने से इनकार कर दिया.

कुर्मी जाति (Kurmi) के लोगों और राज्य सरकार के बीच कुछ समय से तनाव बढ़ रहा है. पहले एसटी दर्जे की मांग को लेकर लगातार विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए और फिर हाल ही में तृणमूल कांग्रेस (Trinmool Congress) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हमला हो गया. इससे तनाव चरम पर पहुंच गया है.

आरोप लगाए जा रहे हैं कि कथित तौर पर इस हमले के पीछे कुर्मी समुदाय (Kurmi) के लोगों का हाथ था. उस हमले में बनर्जी के काफिले में चल रहे पश्चिम बंगाल के मंत्री बीरबाहा हांसदा के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था. इधर, संताल समुदाय से आने वाली मंत्री हांसदा ने उस समय हमलावरों के खिलाफ तीखा हमला किया और अंत तक अंजाम भुगतने की धमकी भी दी.

मामले में अब तक पुलिस ने तीन शीर्ष कुर्मी (Kurmi) नेताओं समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. महतो ने कहा कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के समर्थन में आंदोलन जारी रखने के अलावा गिरफ्तार किए गए कुर्मी नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन आने वाले दिनों में और उग्र होगा.

महतो ने कहा, प्रदर्शन के तहत सांसद व विधायक जैसे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के आवास तक बाइक रैली निकाली जाएगी. हम राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के आगामी चुनावों के लिए जल्द ही अपनी रणनीति को अंतिम रूप देंगे. हम अपनी मांग को पूरा करने के लिए अंत तक लड़ेंगे.

जो भी हो, जातीय द्वेष के आधार पर बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2024) काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस (Trinmool Congress) के पास पहले ही मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव है. यह पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में स्पष्ट दिखा था.

जिस बंगाल (West Bengal) की राजनीति को वर्गीय चेतना की राजनीति का गढ़ माना जाता था वहां अब पहले धार्मिक और अब जातीय विभेद राजनीति की दिशा तय करेंगे.

गौरतलब है कि कुर्मी समुदाय (Kurmi) के लोग पश्चिम बंगाल (West Bengal) में अनुसूचित जनजाति के दर्जे के लिए इन दिनों प्रदर्शन कर रहे हैं. कुर्मी नेता अजीत महतो ने कहा एक न्यूज एजेंसी को बताया, “आदिवासी समुदाय के लोगों को हमारे खिलाफ भड़काने की साफ साजिश है. इस साजिश के पीछे प्रशासन है. इस साजिश के पीछे मुख्य दिमाग कोलकाता से चल रहा है.”

हालांकि, उन्होंने कोई नाम देने से इनकार कर दिया.

कुर्मी जाति (Kurmi) के लोगों और राज्य सरकार के बीच कुछ समय से तनाव बढ़ रहा है. पहले एसटी दर्जे की मांग को लेकर लगातार विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए और फिर हाल ही में तृणमूल कांग्रेस (Trinmool Congress) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हमला हो गया. इससे तनाव चरम पर पहुंच गया है.

आरोप लगाए जा रहे हैं कि कथित तौर पर इस हमले के पीछे कुर्मी समुदाय (Kurmi) के लोगों का हाथ था. उस हमले में बनर्जी के काफिले में चल रहे पश्चिम बंगाल के मंत्री बीरबाहा हांसदा के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था. इधर, संताल समुदाय से आने वाली मंत्री हांसदा ने उस समय हमलावरों के खिलाफ तीखा हमला किया और अंत तक अंजाम भुगतने की धमकी भी दी.

मामले में अब तक पुलिस ने तीन शीर्ष कुर्मी (Kurmi) नेताओं समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. महतो ने कहा कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के समर्थन में आंदोलन जारी रखने के अलावा गिरफ्तार किए गए कुर्मी नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन आने वाले दिनों में और उग्र होगा.

महतो ने कहा, प्रदर्शन के तहत सांसद व विधायक जैसे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के आवास तक बाइक रैली निकाली जाएगी. हम राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के आगामी चुनावों के लिए जल्द ही अपनी रणनीति को अंतिम रूप देंगे. हम अपनी मांग को पूरा करने के लिए अंत तक लड़ेंगे.

जो भी हो, जातीय द्वेष के आधार पर बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2024) काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस (Trinmool Congress) के पास पहले ही मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव है. यह पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में स्पष्ट दिखा था.

जिस बंगाल (West Bengal) की राजनीति को वर्गीय चेतना की राजनीति का गढ़ माना जाता था वहां अब पहले धार्मिक और अब जातीय विभेद राजनीति की दिशा तय करेंगे.

Published on June 07, 2023 00:44

May 30, 2023

यार ! धोनी भी इमोशनल होते हैं

हम बचपन से इस गलतबयानी पर यकीन करते आए हैं कि भावुकता कमजोरी की निशानी है. पराजय के बाद गुस्से से बल्ला पटकना और जीत के बाद हवा में मुट्ठियां लहराना, हल्के-फुल्के खिलाड़ियों के लक्षण हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के नहीं.

लेकिन, आइपीएल के फाइनल में जीत का मौका ऐसा आया कि धोनी भी जज्बाती हो उठे. आखिरी दो गेंदों में दस रन चाहिए थे और जाडेजा ने वह असंभव कर दिखाया. इस जीत के बाद, धोनी ने जाडेजा को गले से लगाया और फिर गोद में उठा लिया. और कैमरा जूम होकर जब धोनी के चेहरे पर फिक्स हुआ तो पता चला कि धोनी की आंखें नम हैं. यह दुर्लभ क्षण था.

जीत के बाद भी सामान्य बने रहने में धोनी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वह इकलौता भारतीय है अभिनव बिंद्रा. क्रिकेट में शांत बने रहने की जरूरत नहीं होती, उसके बावजूद धोनी ने अपने धैर्य से अपनी शख्सियत को और आभा ही बख्शी है.

जाडेजा को गले से लगाने के बाद क्षणांश के लिए भावुक हुए धोनी एक बार फिर से अपने मूल अवस्था में लौट आए और ट्रॉफी लेने के लिए जाडेजा और रायुडू को आगे भेज दिया. सेनानायक ने एक बार फिर जीत के बाद खुद नेपथ्य में रहना चुना. उस्ताद रणनीतिकार ने जीत का श्रेय एक बार फिर हरावल दस्ते को दे दिया.

यह एक परिपक्व और स्थिर मस्तिष्क का संकेत है, जो इस बात को समझता है कि कामयाबी कोई एक बार में बहक जाने वाली चीज नहीं, इसे लगातार बनाए रखना पड़ता है. ऐसे लोग अतिउत्साहित नहीं होते. वे अपनी खुशी को अपने तक रखते हैं, इस तरह औसत लोगों से ज्यादा उपलब्धियां हासिल करते हैं. उन्होंने हमेशा आलोचकों का मुंह बंद किया है और सीनियर खिलाड़ियों से अपनी बात मनवाई है. उन्होंने छोटे शहरों की एक समूची पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम किया है. धोनी की कहानी शब्दों में बयां करना आसान नहीं. उनकी पारी अब भी जारी है. (उन्होंने कल कहा भी)

पहले एक किस्साः बात थोड़ी पुरानी है. एक दफा धोनी नए खिलाड़ियों को क्रिकेट प्रशिक्षक एम.पी. सिंह से बल्लेबाजी के गुर सीखता देख रहे थे. बता रहे थे कि कैसे बैकलिफ्ट, पैरों का इस्तेमाल और डिफेंस करना है. सत्र के बाद उन्होंने क्रिकेट प्रशिक्षक एम पी सिंह से कहा कि वे दोबारा उन्हें वह सब सिखाएं. सिंह अकचका गए. उन्होंने कहा, ''तुम इंडिया के खिलाड़ी हो, शतक मार चुके हो और ये सब अब सीखना चाहते हो? धोनी ने सहजता से कहा, ''सीखना जरूरी है, कभी भी हो.” जाहिर है, खेल धोनी के स्वभाव में है और क्रिकेट उनके लिए पैदाइशी बात है.

फिल्म धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी का वह दृश्य याद करिए, जब अपनी मोटरसाइकिलों की देख-रेख करते वक्त धोनी वह चीज हासिल कर लेते हैं, जो उनको कामयाब होने से रोक रही थी. धोनी रक्षात्मक खेल के लिए नहीं बने हैं. यही बात फिल्म में भी उनसे कही गई थी, और यही बात शायद धोनी ने इस बार समझ भी ली, पर इस दफा तरीका अलहदा रहा.

बढ़ती उम्र का तकाजा था कि उन्हें अपनी टाइमिंग पर काम करने की जरूरत थी. धोनी ने अपने बल्लों (वह अमूमन अपनी पारियों में दो वजन के अलग-अलग बल्लों का इस्तेमाल करते हैं) के वजन को कम कर लिया. इसी से उनकी टाइमिंग बेहतर हो गई. और शायद इस वजह से धोनी इस बार के आइपीएल में वही शॉटस लगा पाए हैं, जिसके मुरीद हम सभी रहे हैं.

आपको 2004 के अप्रैल में पाकिस्तान के खिलाफ विशाखपट्नम के मैच की याद है? नवागंतुक और कंधे तक लंबे बालों वाले विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तानियों को वॉशिंग पाउडर से धोया और 123 गेंदों में 148 रन कूट दिए थे. फिर तो आपको 2005 के अक्टूबर में जयपुर वनडे की भी याद होगी, जब श्रीलंका के खिलाफ धोनी ने 145 गेंदों में नाबाद 183 रन बनाए थे. पाकिस्तान के खिलाफ 2006 की फरवरी में लाहौर में नाबाद 72 रन की पारी हो, या फिर कराची में 56 गेंदों में नाबाद 77 रन.

यहां तक कि 2011 विश्व कप फाइनल में भी आखिरी छक्का उड़ाते धोनी का भावहीन चेहरा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता होगा.

इस बार के आइपीएल में महेंद्र सिंह धोनी भले ही कम गेंदें खेलने के लिए आते थे—कभी-कभी तो महज दो गेंद—लेकिन वह अपने पुराने अवतार में दिखे. इस बार उन्होंने ऐसे छक्के उड़ाए जैसे उस्ताद कसाई चापड़ (बड़ा चाकू) चलाता है. इस बार के आइपीएल में धोनी के आते ही जियोसिनेमा पर लॉग इन करने वाले लोगों की संख्या लाखों की तादाद में बढ़ जाती थी. स्टेडियम में धोनी के आते ही हजारों की संख्या में मोबाइल की बत्तियां रोशन हो उठती थीं. लोग धोनी के विकेट पर आने के लिए जाडेजा के आउट होने की प्रार्थना करते थे. लेकिन, जाडेजा... उफ्. उनकी इस बार की गाथा भी अद्भुत रही.

सीजन की शुरुआत मे जाडेजा लय में नहीं थे. दो मैच पहले बुरी तरह पिटे जाडेजा को कप्तान धोनी ने कुछ कहा भी था और सोशल मीडिया पर लोग इसबात को लेकर उड़ गए. जाडेजा ने एक बार कहा भी थाः लोग उनके आउट होने की प्रार्थना करते हैं. पर जाडेजा ने बुरा नहीं माना क्योंकि सम्राट जब स्वयं युद्ध भूमि में उतर रहे हों तो सिपहसालारों के लिए को-लैटरल डैमेज अनहोनी बात नहीं.

बहरहाल, उम्र के चौथे दशक में चल रहे अधेड़ धोनी के हाथों में हरक्यूलीज वाली ताकत अभी भी बरकरार है. और इस बार धोनी ने उस ताकत का बखूबी इस्तेमाल किया.

हेलीकॉप्टर शॉट लगाने वाले धोनी ने खुद को इस बार रॉकेट की तरह स्थापित किया है. शुभमन गिल को स्टंप करने में चीता भी पीछे रह जाता. धोनी ज्यादा तेज साबित हुए.

अब भी कमेंटेटर उनकी तेज नजर को धोनी रिव्यू सिस्टम कहकर हैरतजदा हो रहे हैं, तो कभी धन धनाधन धोनी कहकर मुंह बाए दे रहे हैं. कभी उनको तंज से महेंद्र बाहुबली कहने वाले सहवाग जैसे कमेंटेटर भी खामोश हैं. खामोश तो धोनी भी हैं, पर इस बार उनके बल्ले से जैज़ के धुन निकले हैं.

धोनी का नायकत्व अभी भी चरम पर है, शायद पहले से कहीं ज्यादा. यह एक ऐसा तिलिस्म है जिस से निकलने का जी नहीं करता.

कल रात धोनी भावुक थे, जब धोनी रिटायर होंगे तो उनके सभी प्रशंसक और पूरा देश भावुक होगा.

लेकिन, आइपीएल के फाइनल में जीत का मौका ऐसा आया कि धोनी भी जज्बाती हो उठे. आखिरी दो गेंदों में दस रन चाहिए थे और जाडेजा ने वह असंभव कर दिखाया. इस जीत के बाद, धोनी ने जाडेजा को गले से लगाया और फिर गोद में उठा लिया. और कैमरा जूम होकर जब धोनी के चेहरे पर फिक्स हुआ तो पता चला कि धोनी की आंखें नम हैं. यह दुर्लभ क्षण था.

जीत के बाद भी सामान्य बने रहने में धोनी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वह इकलौता भारतीय है अभिनव बिंद्रा. क्रिकेट में शांत बने रहने की जरूरत नहीं होती, उसके बावजूद धोनी ने अपने धैर्य से अपनी शख्सियत को और आभा ही बख्शी है.

जाडेजा को गले से लगाने के बाद क्षणांश के लिए भावुक हुए धोनी एक बार फिर से अपने मूल अवस्था में लौट आए और ट्रॉफी लेने के लिए जाडेजा और रायुडू को आगे भेज दिया. सेनानायक ने एक बार फिर जीत के बाद खुद नेपथ्य में रहना चुना. उस्ताद रणनीतिकार ने जीत का श्रेय एक बार फिर हरावल दस्ते को दे दिया.

यह एक परिपक्व और स्थिर मस्तिष्क का संकेत है, जो इस बात को समझता है कि कामयाबी कोई एक बार में बहक जाने वाली चीज नहीं, इसे लगातार बनाए रखना पड़ता है. ऐसे लोग अतिउत्साहित नहीं होते. वे अपनी खुशी को अपने तक रखते हैं, इस तरह औसत लोगों से ज्यादा उपलब्धियां हासिल करते हैं. उन्होंने हमेशा आलोचकों का मुंह बंद किया है और सीनियर खिलाड़ियों से अपनी बात मनवाई है. उन्होंने छोटे शहरों की एक समूची पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम किया है. धोनी की कहानी शब्दों में बयां करना आसान नहीं. उनकी पारी अब भी जारी है. (उन्होंने कल कहा भी)

पहले एक किस्साः बात थोड़ी पुरानी है. एक दफा धोनी नए खिलाड़ियों को क्रिकेट प्रशिक्षक एम.पी. सिंह से बल्लेबाजी के गुर सीखता देख रहे थे. बता रहे थे कि कैसे बैकलिफ्ट, पैरों का इस्तेमाल और डिफेंस करना है. सत्र के बाद उन्होंने क्रिकेट प्रशिक्षक एम पी सिंह से कहा कि वे दोबारा उन्हें वह सब सिखाएं. सिंह अकचका गए. उन्होंने कहा, ''तुम इंडिया के खिलाड़ी हो, शतक मार चुके हो और ये सब अब सीखना चाहते हो? धोनी ने सहजता से कहा, ''सीखना जरूरी है, कभी भी हो.” जाहिर है, खेल धोनी के स्वभाव में है और क्रिकेट उनके लिए पैदाइशी बात है.

फिल्म धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी का वह दृश्य याद करिए, जब अपनी मोटरसाइकिलों की देख-रेख करते वक्त धोनी वह चीज हासिल कर लेते हैं, जो उनको कामयाब होने से रोक रही थी. धोनी रक्षात्मक खेल के लिए नहीं बने हैं. यही बात फिल्म में भी उनसे कही गई थी, और यही बात शायद धोनी ने इस बार समझ भी ली, पर इस दफा तरीका अलहदा रहा.

बढ़ती उम्र का तकाजा था कि उन्हें अपनी टाइमिंग पर काम करने की जरूरत थी. धोनी ने अपने बल्लों (वह अमूमन अपनी पारियों में दो वजन के अलग-अलग बल्लों का इस्तेमाल करते हैं) के वजन को कम कर लिया. इसी से उनकी टाइमिंग बेहतर हो गई. और शायद इस वजह से धोनी इस बार के आइपीएल में वही शॉटस लगा पाए हैं, जिसके मुरीद हम सभी रहे हैं.

आपको 2004 के अप्रैल में पाकिस्तान के खिलाफ विशाखपट्नम के मैच की याद है? नवागंतुक और कंधे तक लंबे बालों वाले विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तानियों को वॉशिंग पाउडर से धोया और 123 गेंदों में 148 रन कूट दिए थे. फिर तो आपको 2005 के अक्टूबर में जयपुर वनडे की भी याद होगी, जब श्रीलंका के खिलाफ धोनी ने 145 गेंदों में नाबाद 183 रन बनाए थे. पाकिस्तान के खिलाफ 2006 की फरवरी में लाहौर में नाबाद 72 रन की पारी हो, या फिर कराची में 56 गेंदों में नाबाद 77 रन.

यहां तक कि 2011 विश्व कप फाइनल में भी आखिरी छक्का उड़ाते धोनी का भावहीन चेहरा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता होगा.

इस बार के आइपीएल में महेंद्र सिंह धोनी भले ही कम गेंदें खेलने के लिए आते थे—कभी-कभी तो महज दो गेंद—लेकिन वह अपने पुराने अवतार में दिखे. इस बार उन्होंने ऐसे छक्के उड़ाए जैसे उस्ताद कसाई चापड़ (बड़ा चाकू) चलाता है. इस बार के आइपीएल में धोनी के आते ही जियोसिनेमा पर लॉग इन करने वाले लोगों की संख्या लाखों की तादाद में बढ़ जाती थी. स्टेडियम में धोनी के आते ही हजारों की संख्या में मोबाइल की बत्तियां रोशन हो उठती थीं. लोग धोनी के विकेट पर आने के लिए जाडेजा के आउट होने की प्रार्थना करते थे. लेकिन, जाडेजा... उफ्. उनकी इस बार की गाथा भी अद्भुत रही.

सीजन की शुरुआत मे जाडेजा लय में नहीं थे. दो मैच पहले बुरी तरह पिटे जाडेजा को कप्तान धोनी ने कुछ कहा भी था और सोशल मीडिया पर लोग इसबात को लेकर उड़ गए. जाडेजा ने एक बार कहा भी थाः लोग उनके आउट होने की प्रार्थना करते हैं. पर जाडेजा ने बुरा नहीं माना क्योंकि सम्राट जब स्वयं युद्ध भूमि में उतर रहे हों तो सिपहसालारों के लिए को-लैटरल डैमेज अनहोनी बात नहीं.

बहरहाल, उम्र के चौथे दशक में चल रहे अधेड़ धोनी के हाथों में हरक्यूलीज वाली ताकत अभी भी बरकरार है. और इस बार धोनी ने उस ताकत का बखूबी इस्तेमाल किया.

हेलीकॉप्टर शॉट लगाने वाले धोनी ने खुद को इस बार रॉकेट की तरह स्थापित किया है. शुभमन गिल को स्टंप करने में चीता भी पीछे रह जाता. धोनी ज्यादा तेज साबित हुए.

अब भी कमेंटेटर उनकी तेज नजर को धोनी रिव्यू सिस्टम कहकर हैरतजदा हो रहे हैं, तो कभी धन धनाधन धोनी कहकर मुंह बाए दे रहे हैं. कभी उनको तंज से महेंद्र बाहुबली कहने वाले सहवाग जैसे कमेंटेटर भी खामोश हैं. खामोश तो धोनी भी हैं, पर इस बार उनके बल्ले से जैज़ के धुन निकले हैं.

धोनी का नायकत्व अभी भी चरम पर है, शायद पहले से कहीं ज्यादा. यह एक ऐसा तिलिस्म है जिस से निकलने का जी नहीं करता.

कल रात धोनी भावुक थे, जब धोनी रिटायर होंगे तो उनके सभी प्रशंसक और पूरा देश भावुक होगा.

Published on May 30, 2023 10:30

May 7, 2023

ब्रिटेन के राजा की ताजपोशी पर लहालोट मत होइए, हमें लूटकर अमीर बना है ब्रिटेन

बड़ी ठसक से ताज पहन लिया नए लेकिन बुढ़ा चुके सम्राट ने. लेकिन यह सब सोने-चांदी के खजाने, मुकुट और उसमें लगे हीरे-जवाहरात हिंदुस्तान और इस जैसे देशों की लूट का माल है. इस राज्यारोहण पर लहालोट होने की बजाए लानत भेजिए. यह सोना नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों का, जुलाहों का, किसानों का खून है.

आंकड़े बताते हैं कि अंग्रेजों ने 1765 से 1938 तक भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूट ली. चार साल पहले अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक ने एक अध्ययन में अंग्रेजी की लूटपाट का ब्योरा दिया था जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित किया था.

इतने बड़े पैमाने पर पैसा देश से बाहर व्यापार के माध्यम से गया जिसे अंग्रेज मनमाने तरीके से चलाते थे. 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ भारत का व्यापार अंग्रेजों की मुट्ठी में आ गया.

भारत से व्यापार करने के लिए किसी भी विदेशी को 'काउंसिल बिल' का इस्तेमाल करना होता था. यह 'पेपर करेंसी' सिर्फ ब्रिटिश क्राउन से मिलती थी. इसे हासिल करने के लिए लंदन में सोने और चांदी के बदले बिल लिए जाते थे.

भारत के व्यापारी जब इन्हें ब्रिटिश हुकूमत के पास कैश करवाने जाते थे तो उन्हें रुपयों में भुगतान मिलता था. ये वही पैसे थे जो टैक्स के रूप में व्यापारियों ने अंग्रेजों को दिए थे. एक बार फिर अंग्रेजों की जेब से कुछ नहीं जाता था और उनके पास सोना-चांदी भी आ जाता था. देखते-देखते 'सोने की चिड़िया' का घोंसला उजड़ गया.

इस अध्ययन के मुताबिक, भारत से लूटे गए पैसों का इस्तेमाल ब्रिटेन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के विकास के लिए करता था. आसान शब्दों में कहें तो भारत के खजाने से न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि कई अन्य देशों का भी विकास हुआ. 190 साल में ब्रिटेन ने भारत के खजाने से कुल 44.6 ट्रिलियन डॉलर चुराए. यही कारण है कि ब्रिटेन तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया और भारत संघर्षों में फंसा रह गया.

चोरी और लूट के माल से विकसित हुए देशों के साथ मेरी कोई सदिच्छा या सहानुभूति नहीं है.

आंकड़े बताते हैं कि अंग्रेजों ने 1765 से 1938 तक भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूट ली. चार साल पहले अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक ने एक अध्ययन में अंग्रेजी की लूटपाट का ब्योरा दिया था जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित किया था.

इतने बड़े पैमाने पर पैसा देश से बाहर व्यापार के माध्यम से गया जिसे अंग्रेज मनमाने तरीके से चलाते थे. 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ भारत का व्यापार अंग्रेजों की मुट्ठी में आ गया.

भारत से व्यापार करने के लिए किसी भी विदेशी को 'काउंसिल बिल' का इस्तेमाल करना होता था. यह 'पेपर करेंसी' सिर्फ ब्रिटिश क्राउन से मिलती थी. इसे हासिल करने के लिए लंदन में सोने और चांदी के बदले बिल लिए जाते थे.

भारत के व्यापारी जब इन्हें ब्रिटिश हुकूमत के पास कैश करवाने जाते थे तो उन्हें रुपयों में भुगतान मिलता था. ये वही पैसे थे जो टैक्स के रूप में व्यापारियों ने अंग्रेजों को दिए थे. एक बार फिर अंग्रेजों की जेब से कुछ नहीं जाता था और उनके पास सोना-चांदी भी आ जाता था. देखते-देखते 'सोने की चिड़िया' का घोंसला उजड़ गया.

इस अध्ययन के मुताबिक, भारत से लूटे गए पैसों का इस्तेमाल ब्रिटेन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के विकास के लिए करता था. आसान शब्दों में कहें तो भारत के खजाने से न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि कई अन्य देशों का भी विकास हुआ. 190 साल में ब्रिटेन ने भारत के खजाने से कुल 44.6 ट्रिलियन डॉलर चुराए. यही कारण है कि ब्रिटेन तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया और भारत संघर्षों में फंसा रह गया.

चोरी और लूट के माल से विकसित हुए देशों के साथ मेरी कोई सदिच्छा या सहानुभूति नहीं है.

Published on May 07, 2023 09:02