Manjit Thakur's Blog, page 5

September 23, 2022

हम इंसानों में क्या मानवेतर जीन मौजूद है!

विचारणीय प्रश्न यह भी है कि करीब 45,000 साल पहले यही लोग पता नहीं कैसे, ऑस्ट्रेलिया जा पहुंचे. इस महाद्वीप में उस वक्त तक, इंसान नहीं पहुंचे थे. इन्हीं लोगों ने स्टाडेल में नर-सिंह (यानी सिर सिंह का का, शरीर इंसान का) को तराशा. (अपने नरसिंह अवतार को भी याद करते हुए हाथ जोड़ लो माराज.)

इसका मतलब यही है कि हमारे पुरखे आज के इंसानों जितने ही अक्लमंद रहे होंगे.

बहरहाल, बात को थोड़ा पीछे लिए चलते हैं. आज से कोई 65,000-70,000 साल पहले अफ्रीका से कुछ सौ लोगों का समूह निकला और अफ्रीका को पार करके अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में पहुंचा. विद्वान मित्रों के लिए संदर्भ दे रहा हूं (निकोल माका-मेयर व अन्य, बीएमसी जेनेटिक्स, 2001 में प्रकाशित, मेजर जीनोमिक माइटोकोंड्रियल लिनियेजेज डेलिनेट अर्ली ह्यूमन एक्सपेंशन)

तो जाति और रंग के आधार पर खुद को श्रेष्ठ मानने वाले दुनिया भर के मूर्खो, हम-आप सभी इसी कुछ सैकड़ों मनुष्यों की संतान हैं. चाहे छुटकी मूंछों वाला हिटलर हो या लंबी मूंछों वाला स्टालिन, क्लीन शेव्ड चर्चिल हो या बेतरतीब दाढ़ी-मूंछों वाला चे-गुएरा. सदाशयी मार्टिन लूथर किंग और सम्मोहक मुस्कुराहट वाले गांधी, सब एक ही छोटे समुदाय की संतानें हैं.

इसका एक अन्य अर्थ हैः इन गैर-अफ्रीकी समुदायों में बहुत कम आनुवांशिक (जीनेटिक) अंतर होना चाहिए. क्या इसकी कोई चाबी इस बात में है कि वैश्विक महामारियों को लेकर हम सभी कथित नस्लों के लोग एक ही तरह से कैसे प्रभावित होते हैं?

बेशक, आधुनिक इंसानों के भौगोलिक विस्तार पर पर्यावरण और जलवायु की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

अपनी धरती का क्या है, इसका मिजाज भी हॉर्मोनल ही है. कभी ठंडा कभी गरम. आप स्त्री हैं तो अपने पति/ बॉयफ्रेंड को याद करे और पुरुष हैं तो तुनुकमिजाज पत्नी/ प्रेमिका को. सैकड़ों मौके मिल जाएंगे जब आपको उनके तापमान से तारतम्य बिठाना पड़ा होगा.

खैर. शुरुआती इंसानों ने जब अफ्रीका से बाहर कदम रखा होगा, तब धरती आज के मुकाबले काफी ठंडी रही होगी. धरती का बहुत सारा पानी बर्फ की चादरों में कैद रहा होगा. इसका मतलब यह भी हुआ समुद्रों का जलस्तर काफी नीचे रहा होगा. एक वैज्ञानिक अनुमान है कि तब समुद्री जलस्तर आज से कोई 100 मीटर नीचे था. (इस संदर्भ में एलिस रॉबर्ट की द इन्क्रेडिबल ह्यूमन जर्नी पढ़ना अच्छा रहेगा. ब्लूम्सबरी ने छापी है.)

तब तटीय इलाकों का भूगोल और जलवायु भी आज से एकदम अलहदा ही था.

यानी, हमारे जो कुछ सौ पुरखे अफ्रीका से बाहर निकले थे और दक्षिणी अरब प्रायद्वीप पहुंचे थे उन्हें अपेक्षया उथले लाल सागर को पार करना पड़ा होगा. और अरब के तटीय इलाके भी अधिक नम और सुखद रहे होंगे.

ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद आधुनिक मानवों ने फारस की खाड़ी पार की होगी. आज फारस की खाड़ी की औसत गहराई करीबन 36 मीटर है. इस संदर्भ में जे काम्फ और एम. सदरीनासाब ने ‘द सर्कुलेशन ऑफ द पर्शियन गल्फ’ नाम का बेहतरीन अध्ययन किया है.

अब, एक अध्ययन कहता है कि बर्फ की चादरों में सिमटे पानी की वजह से अगर समुद्री जलस्तर 100 मीटर नीचे था, तो इसका मतलब यह हुआ कि फारस की खाड़ी शानदार हरा-भरा मैदान रहा होगा. समझिए, ईडन का गार्डन जैसा कुछ. यहीं रुक गए होंगे शुरुआती आगंतुक. इधर ही काफी आबादी बढ़ी होगी, रुक गए होंगे. यहां से मध्य एशिया और यूरोप की तरफ बढ़ना थोड़ा मुश्किल रहा होगा. हिमयुग चल रहा था न.

लेकिन मकरान तट के साथ-साथ भारतीय उपमहाद्वीप में उनका प्रवेश मुश्किल नहीं था. इधर यह बात याद रखने की है कि भारत की तट रेखा भी तब ऐसी नहीं थी, जैसी आज है. कई जगहों पर तो यह आज के तट से सौ-सवा सौ किमी आगे रहा होगा.

यूरोप में तब निएंडरथल्स थे शायद. क्या फारस वाले लोग उधर बढ़ें होंगे तो उनके साथ युद्ध हुआ होगा या संभोग? जो भी हो, हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं कि निएंडरथल्स के कुछ जीन अभी भी मौजूद हैं. यानी कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनमें मानवेतर जीन या गुण होंगे. यह राजनैतिक रूप से बवंडर खड़ा कर सकता है. इसलिए इस बात पर अभी यहीं मिट्टी डालिए. आगे बढ़िए.

लेकिन जितने का जिक्र बुरा नहीं उतना कर देते हैं.

जीव वैज्ञानिक बताते है कि इंसानों से संघर्ष के बाद निएंडरथल पच्छिम की ओर बढ़ते गए और जिब्राल्टर तक पहुंच गए, जहां उनका अंतिम समूह किसी गुफा में खत्म हो गया. हालांकि, निएंडरथल्स के खत्म होने के बारे में स्पष्टता नहीं है. यह भी अनुमान है कि शायद वे लोग सुमात्रा में टोबा ज्वालामुखी के फटने से मारे गए. उस ज्वालामुखीय विस्फोट का असर दक्षिण भारत तक हुआ था क्योंकि खुदाई में उसके राख दक्षिण भारत में भी मिले हैं.

बहरहाल, इंसानों का प्रसार दक्षिण-पूर्व एशियाई इलाके और वहां से ऑस्ट्रेलिया तक हुआ और यही वहां के एबोरिजिनिल्स के पुरखे बने. हालांकि आनुवांशिक अध्ययनों ने यह साबित किया है कि ऑस्ट्रेलियाई एबोरिजिनल्स का दक्षिण-पश्चिम एशियाई स्थानीय आदिवासियों के साथ आनुवंशिक कड़ियां मिलती हैं. पर आज के आधुनिक भारतीयों के साथ अभी तक कोई लिंक करने वाला जीन नहीं मिला है.

हो सकता है कि यह प्रवासी ग्रुप वह रहा हो जिसने भारत को छोड़कर मध्य एशिया वाला रास्ता पकड़ लिया हो. एनीवे.

लेकिन, रुकिए. जल्दबाजी में कोई राय मत बनाइए. एंथ्रोपॉलॉजिलक सर्वे ऑफ इंडिया ने 2009 में एक अध्ययन प्रकाशित किया था जिसमें बताया गया है कि नेटिव ऑस्ट्रेलियाई लोगों और भारत के कुछ जनजातीयों के बीच जीनेटिक लिंक मौजूद हैं. यह लिंक बहुत हल्का है. 26 जनजातीय समूहों के 966 लोगों में से सिर्फ 7 में यह हल्का लिंक दिखा. और इसके लिए विद्वान कहते हैं कि भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप कोई 60,000 साल पहले अलग हो गया था.

बेशक, फारस की खाड़ी के इलाके में एक भरी-पूरी आबादी रह भी गई होगी, जो वहां से अंतर-हिमयुग अवधि (इंटरग्लेशियल अवधि) में यूरोप और मध्य एशिया की ओर निकली.

ऊपर जितनी भी बातें लिखी गई हैं वह दसियों हजार साल की अवधि में घटी घटनाएं हैं. और जिस छोटे समूह के विस्तार की बात कही गई है वह भी 50-100 से अधिक लोगों का समूह नहीं रहा होगा. ये लोग भी कोई झुंड बांध लगातार यायावरों की तरह नहीं चले होंगे. रुककर, ठहरकर इधर-उधर इनकी गति रही होगी. भारतीय उपमहाद्वीप में जिसतरह झुंड आए होंगे, वैसे ही कुछ लोग निकले भी होंगे.

उनके बीच हुए युद्धों, भोजन की कमी, सूखे, अकाल, बाढ़, महामारियों ने यह तय किया होगा कि कौन सा ग्रुप जिंदा बचेगा.

यूनेस्को ने अपने भारत में भी एक ऐसी साइट को विश्व विरासत में शामिल किया है, भीमबेटका. करीब 30,000 साल पुराने वक्त में लोग यहां रहे होंगे ऐसा अनुमान है. भारत में शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल से बनी मालाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि इधर वह पक्षी पहले बहुतायत में पाया जाता होगा. ये भी हो सकता है कि इस फैशन की वजह से ही बेचारा परिंदा इधर से लुप्त हो गया. फैशन में जाने कितनी चीजें लुप्त हुई हैं इस देश से. कितनी बेशकीमती परंपराएं भी.

बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में माइकल वुड्स कहते हैं, “भीमबेटका की आकृतियों में चूड़ी और त्रिशूल वाली नृत्यरत देवी को देखकर किसी को भी नटराज की याद आ सकती है.”

आखिरी हिमयुग, करीबन 24,000 साल पहले शुरू हुआ था. करीब 20 हजार साल पहले यह उरूज पर था और उसके बाद गरमाहट बढ़नी शुरू हुई. आज से 14,000 वर्ष पहले से यह बर्फ की चादरें पिघलनी शुरू हुईं. समुद्र के तल में तेजी से वृद्धि होने लगी. और आज से कोई 8000 साल पहले, गल्फ ओएसिस (फारस की खाड़ी का हरा-भरा इलाका) पानी में डूब गया.

अब सुमेरियाई सभ्यता में या बाइबिल में इसी को तो ग्रेट फ्लड नहीं कहा गया? भारत में मनु इसी जलप्रलय से तो नहीं बचाते हैं मानव सभ्यता को? सोचिएगा.

फारस की खाड़ी के विस्थापित लोग बढ़ते सागर और मरुस्थलीकरण से प्रभावित होकर किधर गए होंगे? लेकिन साक्ष्य बताते हैं कि इस समय तक लोग नौकायन से परिचित हो गए थे. यह नवपाषाण युग का उत्तरवर्ती काल था और लोग कृषि, पशुपालन आदि के जानकार हो चुके थे.

यहां के कुछ समूह यूरोप, कुछ मध्य एशिया की तरफ निकले होंगे. उधर, दक्षिण-पूर्व एशियाई समूह खुद को चीन में स्थापित कर चुका होगा.

वैसे जलप्रलय की भारतीय कथा में मनु को भगवान विष्णु ने पहले ही चेतावनी दे दी थी. उनने भी बड़ी-सी नाव बनाई और उसको बीजों और जानवरों से भर लिया, उनकी नाव को भगवान विष्णु मछली के रूप में (मत्स्यावतार) में टोकर सूखी धरती की तरफ ले गए.

अब यही कहानी पूरी मानव सभ्यता में है. संतालों के यहां भी यही कहानी है. नाम बदल दीजिए अवतारों या दिव्य पुरुषों के. बाइबिल में भी यही है. बहरहाल, भूगर्भशास्त्रियों का अनुमान है कि भारतीय तटरेखा उस समय मौजूद तटों से काफी आगे की तरफ होगी और श्रीलंका भी भारतीय मुख्य भूमि से जुड़ा था और एकदम से जुड़ा न हो, गलबहियां वाली पोजीशन में जरूर था. यहां से आप रामसेतु का संदर्भ पकड़ सकते हैं.

वैसे, खंभात की खाड़ी में (कॉम्बे, गुजरात) 7500 साल पहले बसी बड़ी बस्तियों के दो सुबूत 2001 में ही पुरातत्वविद पेश कर चुके हैं. हालांकि, इस पर अभी और अधिक अध्ययन जरूरी है.

कई इतिहासकार यह भी कहते हैं कि फारस की खाड़ी के लोगों ने ही खेती का ज्ञान दूसरों को बांटा. वैसे, यह बात पूरी तरह सच नहीं लगती. कोई 7000 साल पहले के साक्ष्य बताते हैं कि मेहरगढ़, बलूचिस्तान (जो सन 47’ तक भारत था) गेहूं और जौ की व्यवस्थित खेती करते थे. चूंकि ये पश्चिम एशियाई नस्लें हैं इसलिए इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि भारतीय लोगों ने खेती गाजा पट्टी वालों से सीखी.

वैसे, बैंगन, गन्ना और तिल की खेती तो भारत में शुरू हुई यह सबको पता है. होगा ही. पर बाद में ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि खेती भारतीयों ने पहले से, स्वतंत्र रूप से विकसित की थी. और धान अपन खूब उपजाते थे.

गुजरात के तट पर उस समय भी बड़े शहर थे. इसका मतलब उन्हें खेती आती होगी. क्या खेती का विकास उस वक्त के टिहरी बने शहरों के लोगों ने विकसित की थी या विस्थापित लोग उसको देश के अलग हिस्सों में लेकर गए?

जो भी हो, इतना तय है कि नवपाषाण युग में भी भारत में ठीक-ठाक जनसंख्या रहती थी. शहर भी थे और खेती भी. पर उस वक्त भारत राष्ट्र था या नहीं? बेशक नहीं था. पर उस समय के लिहाज से अपन दूसरे भूखंडों से अलग नहीं थे.

इस कड़ी में इस बार इतना ही, आगे फिर लिखेंगे.

September 17, 2022

इंसान का विकासः दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं

बहरहाल, इंसानों का विकास शुरू हुआ. विज्ञान के जानकार लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान में जीवों को प्रजातियों (नस्लों) में बांटा जाता है. प्रजातियों को आप आसान भाषा में यह मान लें कि वह आपस में मिलन करके ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हैं जो खुद भी वीर्यवान होती है.

मिसाल के तौर पर, घोड़े और गधे दो प्रजातियां हैं. (हर लाइन में सियासत खोजना ठीक नहीं. मैं घोड़ों और गधों की ही बात कर रहा हूं) सामान्य तौर पर दो विभिन्न नस्लों के जीव आपस में यौन दिलचस्पी नहीं रखते. (ध्यान दीजिएगा, मैंने सामान्य तौर पर कहा है. मुझे पता है आपने बहुत तरह के वीडियोज देख रखे हैं. पर वह अपवाद हैं या आपको अभद्र मनोरंजन के लिए जानबूझकर बनाए गए होते हैं)

बेशक, घोड़ों और गधों को उकसाया जाए तो वह आपस में मिलन करेंगे पर उनसे उत्पन्न संतान खच्चर कहाएगी और वह आगे वीर्यवान नहीं होगी.

इसके उलट, कुत्ते, देशी हो या विदेशी, डॉबरमैन हो या जर्मन शेफर्ड आपस में मिलन कर सकते हैं और प्रजनन सक्षम पिल्ले पैदा कर सकते हैं. मैंने दोनों की कुत्तों की नस्लें विदेशी बताईं हैं क्योंकि ‘इंडिया दैट इज भारत’ में विदेशी कुत्तों की काफी प्रतिष्ठा है. न सिर्फ चमड़ी के रंग और भौंकने की विशिष्ट शैली की वजह से, बल्कि उनके विचार भी कई लोगों को भारतीय विचारों से श्रेष्ठ मालूम होते हैं. इसके विपरीत, भारतीय कुत्तों की विदेशों में क्या प्रतिष्ठा है इस पर अलग से शोध की जरूरत नहीं है. सबको मालूम है.

खैर, जीव विज्ञान का मेरा नॉलेज यही कहता है कि हमलोग जीवों और पादपों को दो नामों से जानते हैं. जैसे कि पहला नाम उसका जीनस होगा (यानी साझा पूर्वज का नाम) और दूसरा नाम उसकी नस्ल या स्पीशीज का होगा.

इस लिहाज से मैंगीफेरी इंडिका की मिसाल लें. यह आम का वानस्पतिक नाम है. आम मैंगो पीपल के राष्ट्र (मुझे नहीं पता कि जब आम का विकास हुआ था तब आम आदमी पार्टी का विचार तय हुआ था या नहीं या फिर इंडिया दैट इज भारत, एक राष्ट्र के तौर पर किस हालत में था) में इंडिका इसलिए क्योंकि आम भारत का है. वरना बौद्धिकों की राय में हर अच्छी चीज योरप से हिंदुस्तान को आई है. इनक्लूडिंग खैनी. (ये बात तो सच है वैसे)

तो साहब इसी तरह अपन भी विकसित हुए, होमो सेपियंस. होमो मने मनुष्य और सेपियंस मने बुद्धिमान.

इसका मतलब यह हुआ कि हमारे अलावा भी कई तरह के मनुष्य धरती पर थे. लेकिन, जैसे मिथिला में यह मान्यता है कि खरोड़े-भौर मूल के श्रोत्रिय ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं (क्योंकि मिथिला का राजकुल इसी मूल का था.

उसी तरह, वैज्ञानिकों ने खुद ही यह तय कर लिया है होमो सेपियंस ही सबसे बुद्धिमान थे. अब जो प्रजाति नष्ट हो गई, उससे अपन ये तो पूछ नहीं सकते हैं कि अंकिल, मैं बऊआ बोल रहा हूं, आपका आइक्यू टेस्ट करना है.

इधर, अपना इंडिया दैट इज भारत, जो कि तब यूरोपीय परिभाषाओं के मुताबिक कत्तई राष्ट्र नहीं था, यूरेशिया से जाकर मिल गया तो इसका बाकी की दुनिया के पारितंत्र के साथ सम्मिलन हुआ. कई लोग यह मानते हैं कि आज के भारतीय और अफ्रीकी स्तनधारियों (मसलन, हाथी, शेर, गैंडा) में समानता इसलिए है क्योंकि अपना इंडिया कभी अफ्रीका से जुड़ा था. मेरा एक उदारवादी दोस्त कहता है यूरोप से राष्ट्र की परिभाषा भी तभी आई थी. (ओह नहीं, शायद उस वक्त नहीं)

लेकिन, इसमें शक है. क्योंकि भारत तो डायनासोरों (असली वाले, सियासी नहीं) के युग में ही अफ्रीका महादेश से अलग हो गया था. इसलिए भारत में स्तनधारियों का प्रवेश यूरेशिया से जुड़ने के कारण ही हुआ था इसमें शक नहीं.

मिसाल के लिए, साइबेरिया में एक मैमथ (बड़ा वाला हाथी) का जीवाश्म मिला है. उसकी सूंढ़ में घास के तिनके भी हैं. इसका मतलब हुआ कि साइबेरिया में हरियाली थी कभी. और साइबेरिया में कोयले के निक्षेप भी बहुत हैं. इसका अर्थ हुआ कि वहां घने और ऊंचे पेड़ों वाले जंगल भी थे. वैसे कोयले के निक्षेप तो करगिल में भी हैं. अरे अपने कश्मीर में.

खैर, वैज्ञानिक मानते हैं कि इंडिया वाले हाथी (बसपा वाला नहीं) अफ्रीकी हाथी के मुकाबले इस साइबेरियाई हाथी से ज्यादा निकट है. (मेरा एक दोस्त कल रात को प्रेस क्लब में सैटरडे नाइट मना रहा था और उसने कहा कि भारत ने इसी वजह से यूक्रेन संकट के दौरान रूस से निकटता दिखाई है. खून का रिश्ता यू नो)

जैक्लीन फर्नांडीज (इस फोटो का इस लेख से कोई लेना-देना नहीं है, यह मात्र विजुअल रिलीफ है)

जैक्लीन फर्नांडीज (इस फोटो का इस लेख से कोई लेना-देना नहीं है, यह मात्र विजुअल रिलीफ है)आनुवंशिकी के विद्वानों ने लिखा है कि साठ लाख साल पहले अफ्रीकी हाथियों के साथ हमारे हाथियों में बोलचाल बंद हो गई, परिवार दूर हो गया तो जीनेटिक सीक्वेंस टूट गया था.

इसलिए अपने वाले हाथी को देखकर अफ्रीकी हाथी गुनगुना रहा थाः

अपनी आवाज़ की लर्ज़िश पे तो क़ाबू पा लो

प्यार के बोल तो होंठों से निकल जाते हैं

अपने तेवर तो सम्भालो के कोई ये न कहे

दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं

लेकिन, ग्रू. इंडिया आने वाले ज्यादातर ‘जानवर’ पच्छिम से नहीं ढुके इधर. बहुत सारे तो पूरब से भी आए. एक मिसाल तो अपना बाघ ही है. और बघवा तो बहुत हाल में 12000 साल पहले इंडिया आया. हम बंगाल वाले बाघ की बात कर रहे हैं. पता नहीं छिपकर पीठ पीछे शिकार करने वाले बंगाली बाघ को ‘रॉयल’ काहे कहते हैं.

उधर, पूर्वी अफ्रीका से निकलकर चीन और जावा में होमो इरेक्टस लोग सीधे खड़े होकर चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे, वहीं पश्चिम एशिया और यूरोप में निएंडरथल मौजूद थे. यूरोप की जलवायु तब भी ठंडी थी और निएंडरथल लोग उसके अनुकूल थे.

इधर, और बहुत सारी प्रजातियों के इंसान विकसित हो रहे थे. जिनके नाम गिना कर ज्ञान बघारने की मेरी मंशा नहीं है. इस बारे में, ज्यादा चर्चा करना चाहें और मैं व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध हूं. (पर आपका खर्चा हो जाएगा)

स्कूली बच्चों को बताया जाता था इस प्रजाति से उस प्रजाति में विकास हुआ. जैसे दसवीं कक्षा में हमने एक भाषण प्रतियोगिता की तैयारी करते हुए कहीं पढ़ा था कि होमो एर्गास्टर विकसित होकर होमो इरेक्टस बने थे. लेकिन यह बात गलत है. यह कोई कार का मॉडल नहीं था कि इंजन की कैपेसिटी में बदलाव लाकर नया मॉडल लॉन्च होता गया. सचाई यही है कि आज से कोई चौदह-पंद्रह हजार साल पहले तक बहुत सारी इंसानी प्रजातियों का अस्तित्व था. अब नहीं है. अब सिर्फ हमलोग हैं, होमो सेपियन्स, हमीं में से कुछ लोग काले, भूरे, पीले, उजले आदि हैं.

इसलिए अगर कोई यूरोपीय नस्लीय श्रेष्ठता का दावा करे या कोई भारतीय सिर्फ गोरा होने के कारण इतराए तो आप बगैर पूछे कान की जड़ गर्म करें. (अन्य योग्ताओं वाले लोगों के साथ इतराने वालों के साथ हिंसक होना ठीक नहीं)

वैसे, इंसानों का विकास पूर्वी अफ्रीका में हुआ था. और इस बात के साक्ष्य हैं कि उन लोगों ने हरमुमकिन कोशिश की थी कि जाकर स्वीडन या स्विट्जरलैंड जाएं और पाउट लेते हुए सेल्फी पोस्ट करें. इज्राएल के स्खूल और क्वॉफ्जेह गुफाओं में पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं कि आधुनिक इंसान लेवांत (आज के इज्राएल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और अगल बगल के इलाके को लेवांत कहा जाता है) तक आज से 1,20,000 साल पहले ही पहुंच गए थे.

ध्यान रखिएगा, उस वक्त अपनी धरती आज की तरह इंसानी भकचोन्हरी का शिकार नहीं हुई थी और पर्याप्त नम और इतनी गर्म थी कि वह उत्तर की तरफ निकल सकें. इदर गरम शब्द से भरमाने का नय. हिमयुग के बाद के दौर को अगर गरम लिखा जाएगा तो कुछ वैसा ही फील कीजिए, जैसा दिल्ली में फरवरी के पहले हफ्ते में खिल कर धूप निकलने पर महसूस करते हैं.

लेकिन, यह जलवायविक सुखद मौसम उसी तरह अल्पकालिक साबित हुआ जैसे कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों या उप-चुनावों में जीत के बाद कांग्रेस के उत्साह का होता है. तो नया हिमयुग शुरू हो गया. इसलिए सवा लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका से आए आगंतुक उसी तरह टिक नहीं पाए जैसे किसी कैडर आधारित पार्टी में कोई अनुशासनहीन निर्दलीय विधायक नहीं टिक पाता.

तो अगले 50 हजार साल तक अपने पुरखे अफ्रीका में ही रहे. और फिर आज से कोई 75000 साल पहले पूर्वी अफ्रीका से एक बहुत छोटा समूह फिर हहास बांधकर निकला.

फिर क्या हुआ? सब बतवा एक्के दिन जान लीजिएगा क्या?

September 14, 2022

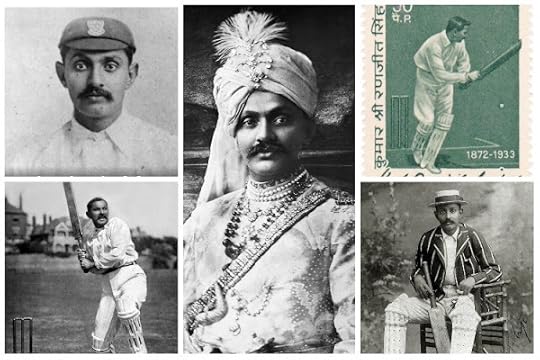

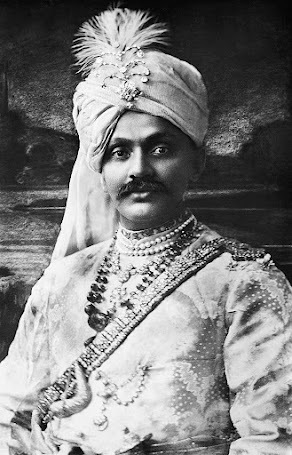

लेग ग्लांस शॉट के जनक और भारतीय क्रिकेट के पितामह महाराजा रणजीत सिंह की डेढ़ सौवीं जयंती

ढेर सारे सवाल. जवाब एक ही है. पर उससे पहले थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं.

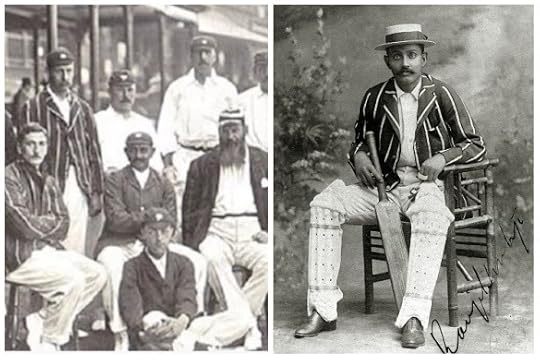

आज से कोई सवा सौ साल पहले भारत के एक कमाल के क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया. उस वक्त भारत की टीम नहीं थी इसलिए वह क्रिकेटर इंग्लैंड की टीम से खेल रहा था. इंग्लैंड की टीम में शामिल किया गया वह शख्स पहला एशियाई खिलाड़ी था. उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह.

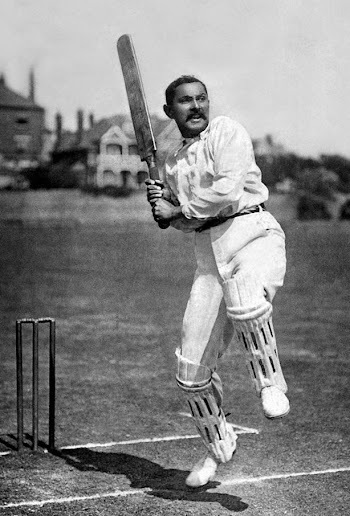

असल में, बात उन दिनों की है जब क्रिकेट को भलेमानसों को खेल कहा जाता है और मैचों में विरोधी टीम का कप्तान कभी लेग साइड में क्षेत्ररक्षक तैनात नहीं करता था. यह माना जाता था कि बल्लेबाज भद्रजन होगा और ऑफ साइड में ही स्ट्रोक खेलेगा. अगर कोई बल्लेबाज लेग साइड की ओर शॉट लगाता था तो वो गेंदबाज और विरोधी टीम से माफी मांगता था.

असल में, बात उन दिनों की है जब क्रिकेट को भलेमानसों को खेल कहा जाता है और मैचों में विरोधी टीम का कप्तान कभी लेग साइड में क्षेत्ररक्षक तैनात नहीं करता था. यह माना जाता था कि बल्लेबाज भद्रजन होगा और ऑफ साइड में ही स्ट्रोक खेलेगा. अगर कोई बल्लेबाज लेग साइड की ओर शॉट लगाता था तो वो गेंदबाज और विरोधी टीम से माफी मांगता था.लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने इस धारणा को बदल दिया और वह अपनी कलाइयों का कमाल का इस्तेमाल करते थे.

महाराजा रणजीत सिंह ने ही लेग ग्लांस शॉट का आविष्कार किया. लेग ग्लांस यानी मिड्ल या लेग स्टंप पर आ रही गेंद को बल्ले के सहारे अपने पैरों के थोड़ा कोण बनाकर बाउंड्री की तरफ धकेलना.

यह गेंद विकेट कीपर के एकदम पास से तेजी से बाऊंड्री की तरफ निकल जाती है. बहरहाल, स्क्वॉयर लेग और ऑन साइड में अपनी कलाइयो की बदौलत रणजीत सिंह काफी रन जुटा लेते थे.

महाराजा रणजीत सिंह के इसी हस्त-कौशल के कारण इंग्लैंड के चयनकर्ताओं को उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

रणजीत टेस्ट क्रिकेट के पहले खिलाड़ी थे, जिन्होंने अपने करियर के पहले टेस्ट मैच में ही शतक ठोंक दिया और नॉट आउट रहे.

इसी 10 सितंबर को उन्हीं महाराजा रणजीत सिंह का जन्मदिन था. लेकिन यह जन्मदिन इसलिए भी खास रहा क्योंकि इसके साथ ही महाराजा रणजीत सिंह के जन्म के डेढ़ सौ वर्ष भी पूरे हुए हैं. यह देश के क्रिकेटरों और क्रिकेट प्रेमियो के लिए खास मौका है.

इसी 10 सितंबर को उन्हीं महाराजा रणजीत सिंह का जन्मदिन था. लेकिन यह जन्मदिन इसलिए भी खास रहा क्योंकि इसके साथ ही महाराजा रणजीत सिंह के जन्म के डेढ़ सौ वर्ष भी पूरे हुए हैं. यह देश के क्रिकेटरों और क्रिकेट प्रेमियो के लिए खास मौका है.महाराजा रणजीत सिंह को भारतीय क्रिकेट का पितामह माना जाता है. रणजीत सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय थे.

उनका जन्म 10 सितंबर, 1872 को गुजरात के जामनगर में हुआ था. अपने क्रिकेटीय जीवन में उन्होंने काफी उपलब्धियां हासिल की, यहां तक कि उन्होंने क्रिकेट को खेलने का तौर-तरीका भी बदल दिया.

आज भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट की सबसे अग्रणी प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी उन्हीं के नाम पर खेली जाती है.

महाराजा रणजीत सिंह के बल्लेबाजी कौशल का लोहा तो क्रिकेट के जनक कहे जाने वाले डब्ल्यूजी ग्रेस भी मानते थे. ग्रेस ने एक बार कहा था कि दुनिया को अगले 100 साल तक रणजी जैसा शानदार बल्लेबाज देखने को नहीं मिलेगा.

महाराजा रणजीत सिंह अपना पहला टेस्ट मैच 1896 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. यह टेस्ट मैच मैनचेस्टर में खेल गया था और इस टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 62 और दूसरी पारी में नाबाद 154 रन बनाए.

इस तरह रणजीत सिंह क्रिकेट के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए, जिसने अपने पदार्पण टेस्ट में अर्धशतक और शतक लगाया. साथ ही वह पदार्पण टेस्ट में नाबाद शतक ठोंकने वाले पहले खिलाड़ी भी बने.

लेकिन यह तो सिर्फ एक कारनामा था. महाराजा रणजीत सिंह ने एक कमाल और किया. अगस्त, 1896 में रणजी ने होव के मैदान पर एक दिन में दो शतक ठोक डाले. फर्स्ट क्लास मैच में एक दिन में दो शतक पहले किसी बल्लेबाज ने नहीं ठोके थे. महाराजा रणजीत सिंह ने इस मैच में 100 और नाबाद 125 रनों की पारी खेली थी.

रणजीत सिंह को रणजी और स्मिथ के नाम से भी पुकारा जाता था.

1897 में जब इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई तो रणजी ने सिडनी में पहले टेस्ट मैच में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरकर 175 रन की बेहतरीन पारी खेली. उनकी इस पारी की वजह से इंग्लैंड जीत दर्ज करने में कामयाब रहा. रणजीत सिंह इस मैच से पहले बीमार थे और वह कमजोरी महसूस कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड की टीम उन्हें बाहर नहीं रखना चाहती थी.

मशहूर क्रिकेट पत्रिका विजडन ने उनकी इस पारी के बारे में लिखा था कि उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए यह बल्लेबाजी का बेहतरीन नमूना था क्योंकि वह पहले दिन 39 रन बनाने के बाद बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहे थे. दूसरे दिन सुबह का खेल शुरू होने से पहले तक डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था.

महाराजा रणजीत सिंह ने काउंटी क्रिकेट भी काफी खेली और उनको काउंटी क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है. रणजीत सिंह ने लगातार 10 सीजन में 1000 से ज्यादा रन बनाए. 1899 और 1900 में तो रणजी ने एक सीजन में 3 हजार से ज्यादा रन बना डाले.

महाराजा रणजीत सिंह ने इंग्लैंड की तरफ से कुल 15 टेस्ट मैच खेले और उन्होंने 44.95 के औसत से 989 रन बनाए.

महाराजा रणजीत सिंह ने इंग्लैंड की तरफ से कुल 15 टेस्ट मैच खेले और उन्होंने 44.95 के औसत से 989 रन बनाए. रणजीत सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 शतक ठोके और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके बल्ले से 72 शतक निकले.

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका औसत 56 से भी ज्यादा था. प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 307 मैच खेले जिनमें 56.37 की औसत से 24,092 रन बनाए. इसमें 72 शतक और 109 अर्धशतक भी शामिल हैं.

महाराजा रणजीत सिंह पांच साल तक ससेक्स काउंटी के कप्तान रहे और इसके बाद उन्होंने 1904 में भारत लौटने का फैसला किया.

महाराजा ने अपने भतीजे दलीप को क्रिकेट की बारीखियां सिखाई. दलीप सिंह ने भी कैंब्रिज में पढ़ाई की और इंग्लैंड के लिए खेलते हुए उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर 173 रन ठोके. महाराजा दलीप सिंह के नाम पर दलीप ट्रॉफी का आयोजन भी किया जाता है.

इस महान क्रिकेटर का 60 वर्ष की उम्र में 2 अप्रैल, 1933 को जामनगर में निधन हो गया.

September 7, 2022

क्या टेथिस सागर ही क्षीर सागर था!

आज से कोई 9 करोड़ साल पहले से भारत की प्लेट यूरेशिया के प्लेट से टक्कर खा रही थी. 5.5 करोड़ साल पहले यह टक्कर तेज हो गई. अपन तो इंडियन हैं तो अपन ने ऐसा धक्का दिया यूरेशियन प्लेट को, कि वह उछल गई. हिमालय और तिब्बत का पठार बन गया इस धक्के से. फटाकदेनी से नहीं बना, एकदम स्लो-स्लो बना. एकदम सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता-आहिस्ता की तर्ज पर.

एक गांठ-सी बन गई यूरेशिया के निचले हिस्से में, पामीर गांठ बोलते हैं इसको. अंग्रेजी वाले व्याकुल न हो, पामीर नॉट पढ़ें आप. वहां से बहुत सारी पर्वत श्रेणियां निकलीं. हिंदूकुश, सुलेमान, काराकोरम, हिमालय और अकारान योमा.

भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच में समंदर था एक. नाम था टेथिस सागर. अब उसकी तली ऊपर आ गई. जो कभी नीचे होता है उसका ऊपर आना तय है. आखिर, 1985 में 2 सीट पर सिमटी भाजपा 2014 में 273 और 2019 में 303 लोकसभा सीट जीती या नहीं! बस इसलिए लिए निरंतरता चाहिए होती है.

तो टेथिस सागर का एक हिस्सा ऊपर उठता गया. आप भरोसा करिए कि हिमालय की एकदम आसमान को चुम्मा लेती चोटियों पर मछली के जीवाश्म मिले हैं. अब मछली चोटी पर कैसे चढ़ी होगी, इसको ईश्वर का चमत्कार न मानकर सीधे-सीधे यह मानिए कि यह प्लेट विवर्तनिकी (प्लेट टेक्टोनिक्स) का कमाल है. इसकी दूसरी मिसाल, हिमालयी इलाकों में चूना-पत्थर चट्टानों की खदानों का होना है. तीसरी मिसाल, हिंदुकुश रेंज में नमक का निक्षेप है. आप जो व्रत में शुद्ध सेंधा नमक खाते हैं असल में वह खदानों से निकाला जाने वाला रासायनिक रूप से अशुद्ध नमक है. खैर, अब चूना पत्थर कैसे बनता है और नमक का निक्षेप कैसे होता है इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए हम निःशुल्क उपलब्ध ‘नहीं’ हैं.

बहरहाल, उत्तर की तरफ बढ़ने का क्रम अभी भी रुका नहीं है. अपन अभी भी यूरेशियन प्लेट को उधर धकेल रहे हैं. जिद्दी हैं हमलोग.

वैसे, मोटे तौर पर भूगोल पढ़े लोगों को मेरी अभी तक की बात में ज्यादा विवाद नजर नहीं आएगा क्योंकि दुनिया भर के भूगोलज्ञ यही सिद्धांत मानते हैं. लेकिन, कुछ लोग वैज्ञानिकों की बात भी नहीं मानते, जब तक उसको बोल्ड और इटेलिक्स में व्हॉट्सऐप पर उनके गांव के चाचा न फॉरवर्ड न करे कि पिछले 70 साल में हमने कुछ नहीं किया और अब देखो, भारतीय प्लेट यूक्रेन को रूस की तरफ धकेल रही हैं. ऐसा मेसेज आएगा, लोग तभी मानेंगे. जा रे जमाना.

लेकिन, मजाक परे. इस सिद्धांत में कुछ अपवाद भी हैं. हमारे गुरुजी पटना वाले आरबी सिंह ने अपनी चवन्नी मुस्कान के साथ कहा थाः “अगर यह सिद्धांत एकदम खरंटन (सौ टका टंच) है तो गुजरात के कॉम्बे शेल में सूरत से 30 किमी उत्तर वास्तान में बड़ी संख्या में कीटों के जीवाश्म कैसे मिले हैं.”

बात सच है, क्योंकि एकाध नहीं हैं ये. 55 कीट फैमिली के 700 स्पीशीज के कीट हैं. अब इन कीटों की समानता एकदम दूरदराज के इलाके स्पेन में पाए जाने वाले कीटों से है. अब अगर उत्तर की तरफ महाद्वीप के खिसकने के सिद्धांत को माने तो इसका एक मतलब यह हुआ कि अपना इंडिया, करोड़ों साल से इस प्लेट से अलग रहा होगा और मेडागास्कर से भी अलग होने के बाद तैरकर यूरेशिया से सटने में इसको काफी वक्त लगा होगा. और खासकर उस वक्त तो भारतीय भूखंड एकदम अलग-थलग रहा होगा जब कीटों की विकास हो रहा था.

लद्दाख में पेगॉन्ग झील पर फोटो खिंचवाने की आड़ी मुद्रा

लद्दाख में पेगॉन्ग झील पर फोटो खिंचवाने की आड़ी मुद्राछोड़िए, थोड़ी देर के लिए हम क्या यह मान सकते हैं कि भारत यूरेशिया से जिस समयावधि में टकराया, हम उसको कम आंक रहे हों. क्या पता!

वैसे, प्लेटों के टकराव से इस इलाके में पहले से मौजूद नदियों के रास्ते बदले होंगे. मसलन, सिंधु नदी. सिंधु हिमालय से पहले की नदी है और इसलिए इसके रास्ते में क्या बदलाव आए होंगे इस पर हमको विचार करना चाहिए.

लेकिन इसी दौरान भारत की सबसे नई भूवैज्ञानिक संरचना का विकास हो रहा था. और यह था गंगा का मैदान. हिमालय और विध्यांचल के बीच का टेथिस सागर मलबा भरते-भरते दलदली जमीन जैसा रह गया था. क्या पता दिनानुदिन बढ़ रही लवणता से इस टेथिस सागर में झाग अधिक होता हो और संभवतया इसी को हिंदू परंपरा में (कृपया माइथोलजी का इस्तेमाल न करें) क्षीर सागर कहा गया होगा.

लेकिन, यह हिमालय के मलबे और गंगा के अपवाह तंत्र की विभिन्न नदियों ने मलबे से वैसे ही भर दिया जैसे वाम दलों के वोटबैंक को तृणमूल और भाजपा ने अपने वोटबैंक से भर दिया. धीरे-धीरे टेथिस सागर गायब हो गया और इसके निशान भी नहीं बचे.

(निशान नहीं बचे, ऐसा मैं वामदलों के संबंध में नहीं कह सकता. वह एक राज्य और कुछ छात्रसंघों में अभी भी अस्तित्व में है)

वैसे, गंगा एकमात्र जगह विंध्याचल से मिलती है. यानी विंध्याचल ही गंगा को दक्षिण की तरफ बढ़ने से रोकता है. और यह जगह है चुनार.

अरे वही चुनार, जिसका जिक्र चंद्रकांता संतति में है. और जिस सीरियल में क्रूर सिंह बने थे अपने अखिलेंद्र मिश्रा. यक्कू.

खैर, यह जानना दिलचस्प होगा कि भारतवर्ष, भले ही तब आधुनिक राष्ट्र न रहा हो, पर यहां इंसान आकर कैसे बसे? क्या हम मनु और शतरूपा, आदम और हव्वा, एडम और ईव... पिलचू हड़ाम और पिलचू बूढ़ी की सीधी संतानें हैं और यहीं पैदा हुए? या अपन कहीं और से आए? हम आए तो कैसे-कैसे आए? और आर्य कौन हैं और कब आए. लिखेंगे फिर कभी.

August 22, 2022

राष्ट्र की निरंतरता? चलिए, भूगोल के इतिहास की बात करते हैं

राष्ट्र की निरंतरता वाली पोस्ट ने और उस पर आ रही टिप्पणियों ने मुझे इस संदर्भ में और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित किया. तो मैंने सोचा क्यों न 'शुरू से शुरू किया जाए?'

तो जो मैं लिख रहा हूं, यह तकरीबन 'भूगोल का इतिहास' है. आप को इससे अधिक जानकारी है तो बेशक कमेंट में साझा करें. कमेंट बॉक्स में अतिरिक्त ज्ञान सिर्फ 'हिंदी' में स्वीकार किए जाएंगे.

बहरहाल, बात तब की है, जब धरती का सारा भूखंड (लैंड मास) एक साथ था. इस एकीकृत भूखंड का नाम रखा गया 'रोडिनिया'. महान भूगोलज्ञ अल्फ्रेड वैगनर के 'महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत' के मुताबिक—जो उन्होंने 1915 में प्रकाशित अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऐंड ओशन में दिया था—यह विचार दिया गया है कि यह रोडिनिया विषुवत रेखा के दक्षिण में था.

आज से कोई 75 करोड़ साल पहले यह महाद्वीपीय भूखंड टूट गया और उस समय इसका क्या आकार और आकृति रही थी इस बारे में भूगोलज्ञ एकमत नहीं हैं. इसलिए हम यह भी नहीं जानते कि अपना 'भारतवर्ष' इसमें कहां फिट बैठता था.

और उस वक्त धरती पर जीवन भी एककोशीय जीवों से अधिक का नहीं था. इसलिए ‘राष्ट्र’ की परिभाषा क्या होगी यह भी यूरोपीय विद्वानों ने तय नहीं किया था. मोटे तौर पर इस युग को आप 'प्री-कैम्ब्रियन' मान सकते हैं. बहरहाल, अपने 'इंडिया, दैट इज भारत' में आज भी उस युग की निशानी मौजूद है. अरे, वही अपनी अरावली श्रेणी. (हालांकि हाल में झारखंड में भी दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान होने की खबर आई थी, पर जो भी हो.)

भूगोलज्ञ कहते हैं, यह अरावली अपने जमाने के कांग्रेस पार्टी जैसा मामला था. हिमालय से भी ऊंची थी यह श्रेणी. लगता था कि कभी घिसेगी ही नहीं. लेकिन वक्त की मार से अरावली घिस कर अपशिष्ट पर्वत बन गया है और कांग्रेस की ही तरह अपने महान अतीत की छाया मात्र रह गया है. इन दिनों कटवारिया सराय में गुटखा खाकर थूकते आइआइएमसी के बच्चे यह नहीं जानते कि वह दुनिया की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक संरचना पर थूक रहे हैं.

अस्तु.

जीवाश्मों से मिले संकेतों ने यह बताया है कि आज से कोई 53 करोड़ साल पहले दुनिया में जटिल जीवों का 'अचानक' (अचानक को लिटरल मीनिंग में मत समझिएगा. भूवैज्ञानिक घड़ी में अचानक कोई, ‘फटाकदेनी’ से होने वाली घटना नहीं होती) विकास होने लगा . यहां इस ‘अचानक’ का मतलब है कई करोड़ साल, जिसको हम 'कैंब्रियन विस्फोट' कहते हैं.

अगले 7-8 करोड़ साल में उस समय के विश्व में विभिन्न किस्म के जीवों का विकास हुआ.

लेकिन माराज, अजूबा जे भवा, कि सुपरकॉन्टिनेंट रोडिनिया (इसको टीवी न्यूज वाले पटकथा लेखक पत्रकार क्या लिखेंगे, महा-महाद्वीप!) के जो टुकड़े हुए थे सो महागठबंधन की छतरी तले आ गए. और आज से कोई 27 करोड़ साल उन छोटी क्षेत्रीय पार्टियों जैसे भूखंडों का विलय हो गया और एक बार फिर एकमात्र सुपर महाद्वीप तैयार हो गया. इसका नाम पड़ा, पेंजिया.

इसके चारों तरफ पानी ही पानी था. एकदम बड़का महासागर. अनंत. उसका नाम रखा गया है 'पेंथालसा'.

पेंजिया का जो नक्शा भूगोल विज्ञानियों ने तैयार किया है उसमें अपना इंडिया, जो कि तब ‘राष्ट्र’ नहीं था, वह अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वैसे ही फंसा हुआ था, जैसे मुकेश सहनी बिहार की सियासत में फंस गए हैं.

तो इसी पेंजिया पर, आज से कोई 23 करोड़ साल पहले डायनोसोरस का अस्तित्व सामने आया था.

लेकिन धरती सियासत की तरह बेचैन बनी रही. प्लेटों में संयुक्त परिवार से छिटकते बच्चों की तरह गतिविधियां जारी रहीं. कोई 17.5 करोड़ साल पहले जुरासिक युग (इसको सतयुग, त्रेतायुग की तरह का युग समझ कर व्याकुल नहीं होना है, ‘एरा’ को मैंने ‘युग’ लिख दिया है) में धरती फिर सन सतहत्तर वाली जनता पार्टी की तरह बिखरने लगी.

पहले तो इंदिरा काल के कांग्रेस की तरह पेंजिया भी दो-फाड़ हो गया. उत्तर वाला हिस्सा 'लॉरेशिया' कहा गया. इसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया (अपना इंडिया उस वक्त एशिया में नहीं था) का हिस्सा शामिल था. दक्षिण वाले महाद्वीपीय टुकड़े को 'गोंडवानालैंड' कहा गया. इस हिस्से में थे अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और हां, इसी में था इंडिया दैट इज भारत, जो तब वेस्टफेलिया की संधि से निकली परिभाषा के मुताबिक ‘राष्ट्र’ नहीं था.

लेकिन गोंडवाना से आपको कुछ याद नहीं आ रहा? यह शब्द मध्य भारत की एक जनजाति गोंड के नाम पर रखा गया है.

लेकिन तब इस दोनों बड़े दलों में भी जनता पार्टी सरीखा बिखराव चलता रहा. आज से कोई 15.8 करोड़ साल पहले भारत और मेडागास्कर अफ्रीका से वैसे ही अलग हो गए जैसे जनता नामधारी दल से समता पार्टी हुई थी. और फिर 13 करोड़ साल पहले ये दोनों अंटार्कटिका से अलग हो गए.

लेकिन भारत के मन में कुछ और था. वह उस वक्त भी भारत नेहरू के गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पालन कर रहा था और कोई 9 करोड़ साल पहले भारत ने मेडागास्कर से भी राह जुदा कर ली और धीरे-धीरे रूस की तरफ (मने उत्तर की तरफ) कदम बढ़ाने शुरू कर दिए. 9 करोड़ साल पहले भारत की विदेश नीति नेहरू की नीति का पालन कर रही थी. इसको कहते हैं महानता. बूझे?

वली मोहम्मद वली ने लिखा है न,

किया मुझ इश्क़ ने ज़ालिम कूँ आब आहिस्ता आहिस्ता

कि आतिश गुल कूँ करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता

खैर, भारतीय भूखंड उत्तर की तरफ सरकता रहा. उत्तर से उसकी नजदीकी वैसे ही बनी रही जैसे यूक्रेन संकट के बावजूद भारत अप्रत्यक्ष रूप से रूस के साथ बना रहा. वैसे ही, जैसे अदीब सहारनपुरी ने लिखा है.

मंज़िलें न भूलेंगे राह-रौ भटकने से

शौक़ को तअल्लुक़ ही कब है पाँव थकने से

लेकिन जब मिलन होता है तो विस्फोट भी होता है (यार, मुझे यहां विस्फोट की जगह कुछ और लिखना था) तो 'री-यूनियन हॉटस्पॉट' पर जैसे ही अपना वाला टुकड़ा गुजरा, ज्वालामुखीय गतिविधियां शुरू हो गईं. इलाका वही मुंबई के आसपास का पश्चिमी घाट वाला है. आप कभी माथेरान जाएं तो पच्छिम की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, तो आपको इस भूवैज्ञानिक घटना के सुबूतों के दीदार भी होंगे.

लेकिन यह ज्वालामुखीय क्रिया वैसी नहीं थी जैसी जूपिटर पर तब फूटती है जब धरती पर साबू को गुस्सा आता है. ज्वालामुखीय विस्फोट से अपन आम तौर पर यही मानते हैं कि टीप जैसा तिकोना पहाड़ होगा और उसकी चोटी से जोरदार बम जैसा धमाका होगा. आग की लपटें निकलेंगी और धुआं निकलेगा. पर यहां ज्वालामुखीय गतिविधियां वैसी नहीं थीं.

यहां की घटना तो वैसी थी कि जैसे बड़े फोड़े पर सुंदर नर्स ने हौले से चीरा लगा दिया हो, आप नर्स की लिपस्टिक का शेड समझने की कोशिश में मीठे दर्द को भूल जाएं और मबाद आराम से, रिस-रिसकर मुहब्बत की तरह फैल रहा हो, फैलता ही जा रहा हो और इतना फैला हो कि पूरा दक्कन ट्रैप बन जाए. मने मुंबई से लेकर मधुपुर तक और हरिलाटांड़ से लेकर हैदराबाद तक, पूरा लावा फैल गया. एक दम पतला लावा, जैसे पतला दही चूड़े पर फैल जाता है.

जारी

August 18, 2022

भारत की राष्ट्रीयता 'धर्म' और 'भाषा' से कहीं अधिक व्यापक है

मेरे एक अनन्य मित्र हैं विश्वदीपक. वह प्रखर पत्रकार हैं और राष्ट्र की अवधारणा पर उनकी अलग राय है.

विश्वदीपक ने सोशल मीडिया पर मेरे एक आलेख के जवाब में लिखा लिखा, “राष्ट्र की अवधारणा ही 19वीं-20वीं शताब्दी की है. इस पर नहीं जाऊंगा कि गायत्री मंत्र किसने रचा पर वैदिक काल को स्थापित हिंदू धर्म के खांचे में समेट लेना ठीक नहीं. इसका कोई आधार भी नहीं.”

वह बेहद पढ़े-लिखे पत्रकार हैं और ट्रोल्स और घुड़कीबाजी के दौर में वह तर्कों के साथ प्रस्तुत होते हैं.

विश्वदीपक समेत और बुद्धिजीवी मित्र वैदिक काल को स्थापित हिंदू धर्म के खांचे में समेट लेने से नाराज हैं. फिर भी, हिंदूपन को लेकर विश्वदीपक की अलग राय हो सकती है, रंगनाथ सिंह की अलग, सुशांत झा की अलग और मंजीत ठाकुर की एकदम अलहदा. वैसे ही, जैसे हिंदू धर्म को लेकर संघ, कांग्रेस, भाजपा, शिवसेना और बजरंग दल की अलग व्य़ाख्याएं रही हैं.

हिंदू धर्म की सबने अलग व्याख्याएं की हैं. मिथिला के हिंदू धर्म की परंपराएं, तमिलनाडु के हिंदू धर्म से और तमिल हिंदू परंपराएं राजस्थानी हिंदू परंपराओं से अलग हैं. इन समाजों की स्थापित मान्यताएं और परंपराएं अलग हैं, फिर भी उनमें के प्रवाहित धारा एक है. और इसी वजह से तमिल, कन्नड़, मलयाली समाजों को अलग राष्ट्र नहीं कहा जा सकता. यह सारे समाज एक साझा प्रवाह के अंग हैं. यही प्रवाह वैदिक काल से लेकर आज के हिंदू धर्म में हैं. (कृपया कुरीतियों को इसमें न समेटें, सभी धर्मों में अपने हिसाब के कुरीतियां हैं और पर्याप्त हैं, वह मानव स्वभाव है)

बहरहाल, हिंदू धर्म की खासियत ही यही है कि यह सुप्रीम कोर्ट की निगाह में 'जीवन शैली' है और इसकी व्याख्या में आप हर तरह की छूट ले सकते हैं. हिंदू होते हुए आप नास्तिक, आस्तिक, शैव, शाक्त, वैष्णव 'कुछ भी' या 'कुछ भी नहीं' हो सकते हैं. आप मांस खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, देवी के सामने बलि प्रदान कर सकते हैं और शाकाहारी भी हो सकते हैं. यहां तक कि एक ही परिवार में एक व्यक्ति शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी हो सकता है. बच्चे के ननिहाल में देवी के सामने बलि प्रदान हो सकता है और अपने घर में कुलदेवी को बलि की मनाही हो सकती है.

आपको मिली यही छूट हिंदू धर्म को एक साथ बेहद मजबूत, सहिष्णु और साथ ही सबसे अधिक कमजोर (आप ‘वलनरेबल’ पढ़ें) भी बनाता है.

कम ज्ञानी लोग कहते हैं (और ऐसा सभी धर्मों के उग्र लोग कहते हैं) कि उनका धर्म खतरे में है. धर्म कभी खतरे में नहीं हो सकता क्योंकि धर्म तो शाश्वत है (अपनी-अपनी पवित्र किताबों में आप इसके संदर्भ को देख सकते हैं). आप को एक साथ गर्व है कि हिंदू धर्म तो भैय्या, बहुत सहिष्णु है, यह वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है. दूसरी तरफ, इसी धर्म के कुछ लोग उग्रता और कट्टरता के उन्माद में दूसरे धर्मों के लोगों को निशाना बनाते हैं. (कृपया यहां तुलना न लाएं, विवेचना सिर्फ हिंदू धर्म की कर रहा हूं. अन्य धर्मों की कट्टरता और उग्रता के स्वादानुसार इसी व्याख्या में चिपका लें.)

लेकिन, राष्ट्र के संदर्भ में एक दफा फिर से हमें याद रखना चाहिए कि अगर विद्वान साथी यह कह रहे हैं कि ‘राष्ट्र की अवधारणा ही 19वीं-20 शताब्दी की है’ तो हमें राष्ट्र को संकीर्ण परिभाषाओं की बजाए, उसके सांस्कृतिक संदर्भों में समझना चाहिए.

यह राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के उस विचार जैसा नहीं है जो 1648 में जर्मनी के वेस्टफेलिया में 100 से अधिक यूरोपीय ताकतों के बीच हुए शांति समझौते से उपजा था. जिन दिनों हम गणितीय सूत्रों को सुलझाने में अनुपात के मुताबिक शहरों के नियोजन में व्यस्त थे यूरोपीय लोग तकरीबन बर्बर थे. मेरे एक मित्र सलीम सरमद ने उसका जवाब दिया कि ‘आप तुकाराम, कबीर को भूल गए.’

बेशक हिंदुस्तान के निर्माण में तुकाराम, कबीर, रसखान का योगदान अतुल्य है, पर वह तो बहुत बाद का मामला है. उस पर भी सही वक्त में आएंगे.

बहरहाल, यूरोप का इतिहास और उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भारतीय पृष्ठभूमि से अलहदा है. व्यक्तिवाद पर यूरोप के विचार भारतीय विचारों से अलग हैं. गुलाम मानसिकता के औपनिवेशिक किस्म के लोग हर भारतीय विचार और सिद्धांत, खोज और आविष्कार, परंपरा और आस्था को अविश्वास से देखते हैं और एक हद तक मखौल उड़ाते हैं.

यूरोपीय राष्ट्र की परिभाषाओं की बैक स्टोरी अलग है, भारत की अलग. वहां के इतिहास में अलग-अलग समयावधि में जो कुछ घटा, उसी का नतीजा है कि उनके लिहाज का ‘राष्ट्र-राज्य’ (नेशन स्टेट) और लोकतंत्र का उनका अपना संस्करण निकला, जिस पर भारतीय बौद्धिक लहालोट होते हैं.

भारत के इतिहास में यह तरीका नहीं रहा. यहां समाज, व्यक्ति या राज्य से अधिक शक्तिशाली इकाई रहा है. भारतीय समाज में हमेशा धर्मदंड राजदंड से अधिक शक्तिशाली रहा है. वरना, क्या वजह थी कि एक ऋषि किसी राजा से उसके दो बेटे मांगने आ जाता है और राजा भयभीत होकर, अपने दोनों बेटे ऋषि के साथ यज्ञों की सुरक्षा के लिए भेज देता है.

फिलहाल, कई जगहों से पढ़ने और सुनने के बाद हमारे वाले ‘राष्ट्र’ को ‘नेशन’ का पर्यायवाची मानना उचित नहीं जान पड़ता. दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही मतलब में करना, दोनों के प्रति अन्याय होगा.

हमारा राष्ट्र ‘नेशन-स्टेट’ नहीं है बल्कि यह हमारी परंपराओं और विश्वासों की निरंतरता है. जो भी कुछ पढ़ा है उसमें मैं भी आर्यों के भारत आगमन के सिद्धांत को मानता रहा था, पर मोटे तौर पर मुझे इस पर शक होने लगा है. इस पर थोड़ा और गहरा अध्ययन करने के बाद ही मैं कुछ लिखूंगा. लेकिन मुझे लगता है कि हड़प्पा सभ्यता की जिस एक मिसाल से मैंने सांस्कृतिक और सभ्यतामूलक निरंतरता की बात की थी, उसको विस्तार देने की जरूरत है.

विचारक किस्म के लोगों से मेरा अनुरोध यही है कि जब हमारी लोक विरासत ईसा से भी कई हजार साल (ईसा से कम से कम आठ हजार साल) पुरानी है तो हम अपनी विरासत को संकुचित करके क्यों देख रहे हैं? हमारी परिभाषाएं वेस्टफेलिया संधि से क्यों उधार लिए हुए हैं? हमारी अपनी समस्याओं के समाधान का तरीका भी हमारा अपना होना चाहिए.

बाकी, जहां तक वामपंथ के विचारकों की बात है गोविंदाचार्य ने एक बार इंडिया टुडे के साथ साक्षात्कार में कहा था कि "आजादी के समय कम्युनिस्ट पार्टी आजादी के समय भारत में 17 अलग-अलग राष्ट्रीयता के अस्तित्व की बात करती थी. क्या आपको वाकई लगता है कि ऐसा ही था? कुछ लोग सन सैंतालीस के बाद के भारत को ही भारत मानते हैं और इसे एक राष्ट्र की निरंतरता की बजाए नवगठित देश मानते हैं."

पर उनकी इस परिभाषाओं में बहुत झोल हैं. कि अगर भारत था ही नहीं, तो भारत को भारत नाम मिला कैसे? क्या भारत नाम आनंद भवन में गढ़ा गया था? इसलिए मुझे लगता है कि भारत राष्ट्र विभिन्न संस्कृतियों का एक मिश्रण है और ऐसा राष्ट्र कभी यूरोपीय लोगों ने देखा नहीं था इसलिए उनकी परिभाषा के विचार बिंदु में भी नहीं आया होगा. मिसाल के तौर पर मेरे मित्र विश्वदीपक ने कभी 'डोंका' का मांस नहीं खाया होगा. विश्वदीपक का पहला प्रश्न मुझसे मिलते ही यही होगा कि आखिर ‘डोंका’ होता क्या है. इसलिए जो डोंका को जानता ही नहीं हो, उसका जायका कैसे जानेगा?

आपकी सूचना के लिए बता दूं कि मिथिला इलाके में धान के खेतों में सुनहरे रंग का घोंघा पाया जाता है, जिसका मांस काफी जायकेदार होता है.

अधिकतर विचारक अनजाने में या जानबूझकर स्मृतिलोप का शिकार होते हैं. उनकी शह का परिणाम है कि बामियान में बुद्ध की मूर्ति का विध्वंस करने वाले ध्वंस के बाद भी इन्हीं कथित उदारवादियों की तरफ से मासूमों की तरह पेश किए जाते हैं हैं.

भारत की निरंतरता बतौर राष्ट्र इसी में है कि इसने अपने मूल गुणसूत्रों को कमोबेश बनाए रखा है.

August 16, 2022

भारत@75 - आओ कि कोई ख्वाब बुनें कल के वास्ते

पर, अब 75 साल के बाद हमें क्या नया संकल्प नहीं लेना चाहिए? क्या जज्बाती, कम जज्बाती, गैर-जज्बाती लोग या सेलेक्टिवली जज्बाती लोग अब यहां से एक नई राह की तरफ नहीं बढ़ना चाहेंगे?

जब देश आजाद हुआ था तब साक्षरता करीबन 12 फीसद थी और लोगों की प्रजनन क्षमता असाधारण रूप से ऊंची थी. उस वक्त देश में प्रतिव्यक्ति आमदनी 150 डॉलर से भी कम थी और देश का नेतृत्व अमूमन राजनैतिक रूप से रूसी साम्यवाद से चमत्कृत था. लिहाजा, कृषि और औद्योगीकरण में तथा शासन पर राज्य के नियंत्रण के मामले में राज्य की व्यवस्था ने रूसी मॉडल का ही अनुकरण किया. बेशक, अतीत के उस हिस्से में हमारे सभी पुरखे कमोबेश एक साझा झुकाव के सहभागी थे.

यह झुकाव इतना अधिक था कि हमने अपने संविधान की प्रस्तावना तक में संशोधन कर दिया और उसमें 'समाजवादी' शब्द जोड़ दिया, साथ ही 'धर्मनिरपेक्ष' (या पंथनिरपेक्ष, जो भी आपको भाए) शब्द जोड़ा ताकि हम इन दो शब्दों की पश्चिमी परिभाषा के खांचे में फिट बैठ जाएं.

उस वक्त दुनियाभर में गरीबी के मामले में हम आठवें सबसे गरीब देश थे. हालांकि, 1950 में हम दुनिया के दूसरे सबसे अधिक गरीब देश थे. यानी तीस साल में हमने कुछ तो सुधार किया था. उन दिनों हमारी आर्थिक वृद्धि दर 3.5 फीसद सालाना थी और अर्थशास्त्री मजाकिया लहजे में इसको 'हिंदू वृद्धि दर' कहते थे.

अभी कुछ दिन पहले हमलोगों ने एक लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसका विषय थाः हिंदुस्तान की वो खास बात, जिस पर है आपको नाज.

अधिकतर लोगों ने भारत की 'समेकित संस्कृति' के बारे में लेख लिखे.

पर भारत की समीक्षा लोकतंत्र और राष्ट्रीयता के संदर्भों में करने पर यह सवाल बेहद अहम हो जाता है कि हमें कौन-सी चीज एकसाथ जोड़ती है? यह सवाल बहुत मुश्किल है. एक और प्रश्न है—हमने वृद्धि हासिल करने और गरीबी उन्मूलन के दोहरे लक्ष्य को हासिल करने में कितनी कामयाबी पाई है? और इससे जुड़ा अनिवार्य प्रश्न चीन की कामयाबी के मॉडल के साथ हमारी तुलना का है.

अधिकतर (भले ही सभी न हो) समाजों का लक्ष्य एक समतामूलक होने की राह में प्रावधान जुटाने का है. अधिकतर लोग सहमत होंगे कि समतामूलक समाज के लिए लोकतंत्र अपरिहार्य है.

पिछले साढ़े सात दशक मे भी भारत और भारतीयों के पास गर्व करने लायक बहुत कुछ है. लेकिन सबसे बड़ी चुनौती एकता और विविधता दोनों को बनाए रखने की है.

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे पुराना. इससे पहले कि हम दोनों की तुलना करे, भारत के सामने एक सवाल है—भारत ने एक लोकतंत्र के तौर पर कैसा प्रदर्शन किया है. लेकिन सच कहा जाए तो भारतीय लोकतंत्र ज्यादा कामयाब इसलिए है क्योंकि यहां एक मजबूत मध्य वर्ग उपस्थित है. पर एक समीकरण और है.

बैरिंगटन मूर ने 'सोशल ऑरिजिंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, 1964' में लिखा है कि यह जादुई समीकरण 'नो बुर्जुआ, नो डेमोक्रेसी' है. अर्थशास्त्री सुरजीत एस.भल्ला के मुताबिक, “1947 में अधिकतर परिभाषाओं के मुताबिक भी, कोई मध्य वर्ग मौजूद नहीं था. इसलिए 1947 में भारत द्वारा लोकतंत्र अपनाया जाना एक पहेली और अजूबा ही है.”

भारत द्वारा लोकतंत्र अपनाने को लेकर कई अलग तरह की व्याख्याएं हैं और यह भी यह लोकतांत्रिक क्यों और कैसे बना रहा? भारत ने एक लोकतंत्रात्मक शासन इसलिए अपनाया क्योंकि लोकतंत्र उसकी विरासत रही है. इस विरासत के दो पहलू हैः भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश तो था ही, यह नस्लीय और सांस्कृतिक रूप से वैविध्य भरा भी था. एक अन्य कारक विकल्पहीनता भी है.

लोकतंत्र शासन का एकमात्र तरीका है, जो विभिन्न नस्लीय और सांस्कृतिक समूहों की अहम भूमिका की गारंटी दे सकता है. यही वह विविधता है जो पारस्परिक हितों को जोड़कर रखती है. अपने पड़ोसियों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका को देखिए. उनमें काफी समांगता (होमोजेनिसिटी) है, बहुत कम विविधता है लेकिन वहां लोकतंत्र पर लगातार खतरा बना रहता है.

स्वतंत्रता के समय दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के प्रति प्रबल रुझान था. चार प्रमुख दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, सभी ने अपने शासन के पहले रूप के रूप में लोकतंत्र को अपनाया. हालांकि, वे उस पर टिके नहीं रह सके, खासकर पाकिस्तान में. पाकिस्तान को तो फौजी शासन और उसके बूट कुछ ज्यादा ही भाते हैं.

ऐसे में, भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने में अन्य कारक महत्वपूर्ण हो सकते हैं. ऐसा ही एक कारक भारतीय राजनीति में विविधता की चरम प्रकृति की मौजूदगी हो सकती है. शोध में आंकड़े एक बात की ओर इशारा करते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशों में एक महत्वपूर्ण रुझान लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाने की ओर रहा है.

संभवतया, यह कोई संयोग नहीं है कि दुनिया का सबसे समृद्ध लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दोनों पर ही ब्रिटिश शासन रहा था. इसके उलट, बेहद कम फ्रांसीसी या जर्मन, या पुर्तगाली या स्पेनी उपनिवेशों ने लोकतंत्र के मोर्चे पर कोई अच्छा प्रदर्शन किया है. लेकिन, नस्लीय विविधता भी महत्वपूर्ण है, संभवतया यही वह गोंद है जो विभिन्न किस्म के लोगों को जोड़कर रखती है. नस्लीय विविधता जितनी अधिक होगी, लोकतंत्र को अपनाने की संभाव्यता भी उतनी अधिक होगी.

वास्तव में, भारत में लोकतंत्र इसलिए भी कामयाब रहा क्योंकि यह एकमात्र राजनैतिक व्यवस्था थी जो इसकी जातीय, नस्लीय, धार्मिक, भाषायी रूप से खिचड़ी आबादी के लिए माकूल थी. लोकतांत्रिक व्यवस्था, कम से कम सैद्धांतिक रूप से ही, हरेक समूह और हरेक व्यक्ति को एक मौका देती है कि वह निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सके. बेशक इसे एक छोटा मौका कहा जा सकता है लेकिन अगर व्यवस्था अलोकतांत्रिक हो, चाहे राजतंत्र हो या कम्युनिस्ट तानाशाही, तो इस छोटे मौके की बात के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता.

ऐसे में, पचहत्तर के लोकतंत्र में हमें पीछे पलट कर देखने को मात्र संदर्भ बिंदु की तरह लेना चाहिए. 15 अगस्त 2022 को प्रस्थान बिंदु बनाकर हम एक नई शुरुआत करें तो बेहतर होगा. जिसमें मजहब को कम और ‘हम भारत के लोग’ की भावना को अधिक मजबूत बनाया जाए.

नई शुरुआत हमेशा ताजादम करने वाली होती है.

August 11, 2022

भारत से अधिक निरंतरता किस राष्ट्र में है भला!

बहरहाल, ऐसे कई लोग जो राजनैतिक रूप से मध्यममार्गी (पढ़ें, कांग्रेस) हैं या वाम दलों के सदस्य हैं या सक्रिय या 'अक्रिय' रूप से इन पार्टियों से संबद्ध हैं. एक 'राष्ट्र' की 'परिभाषा' के रूप में इन बौद्धिकों को पश्चिम की अवधारणाएं ही समझ में आती हैं. पर, सहस्राब्दियों से देश के सभ्यतामूलक या संस्कृतिमूलक एकरूपता को यह लोग आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं. हड़प्पा शहरों की खुदाई में निकली बैलगाड़ी क्या अब भी हाल तक भारत के देहातों में प्रचलित नहीं थी? मैंने खुद लकड़ी के पहियों वाली इन बैलगाड़ियों में यात्राएं की हैं. हां, यह बात और है कि अब उनके कटही (काठ की) पहियों की जगह रबर के टायरों ने ले ली है और मेरे गांव में अब उस गाड़ी को बैलगाड़ी की जगह ‘टैरगाड़ी’ कहा जाता है.

'गायत्री मंत्र' और नहीं तो आज से कम से कम साढ़े चार हजार साल पहले रचा गया, लेकिन उत्तर हो या दक्कन करोड़ों सनातनी हिंदू घरों में इस पवित्र मंत्र का पाठ होता है.

भारतीयता को लेकर और भारतीय इतिहास को लेकर एक ‘मिसकॉन्सेप्शन’ इन बुद्धिजीवियों ने यह फैलाया, और जानबूझकर फैलाया कि भारत के लोग खुद के एक 'राष्ट्र' नहीं मानते और हम भारतीयों ने कभी अपने इतिहास की परवाह नहीं की.

इस विचार को पहले तो औपनिवेशिक काल के अधिकारियों ने फैलाया और उनके राजनैतिक हितों के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है. इस बात को आजादी के बाद जिन बुद्धिजीवियों ने बनाए रखा, उनके भी निजी और राजनैतिक हितों के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है.

सर जॉन स्ट्रेची ने उन्नीसवीं सदी के अंत में लिखा था, ‘भारत के बारे में जानने लायक सबसे अहम बात यही है कि पहले कभी कोई भारत था ही नहीं.’ (याद करिए, पिछले एकाध बरस में ऐसा किस-किस व्यक्ति ने कहा था और उनके राजनैतिक रुझान क्या रहे हैं.)

खैर, स्ट्रेची के इस बात कहने के आधी सदी के बाद विन्स्टन चर्चिल ने लगभग यही बात कही थी कि “भारत एक भौगोलिक टर्म है. यह उतना ही एकीकृत राष्ट्र है, जितना कि बिषुवत रेखा.”

याद करिए कि आज के दौर के कौन से लोग हैं जो भारत के संदर्भ में 'चर्चिल' की तरह की बातें कर रहे हैं. मेरे एक और मित्र हैं और उनका वामपंथी रुझान (मैं रुझान शब्द का इस्तेमाल सोच-समझ कर कर रहा हूं) स्पष्ट है, उनने मुझसे कहा था कि 'आखिर भारत का योगदान क्या है दुनिया को!'

मैं चकित रह गया. वह प्रखर पत्रकार हैं. खैर.

भारत अपनी प्राचीन सभ्यता के उत्कर्ष की निरंतरता क्यों नहीं बनाए रख सका. इसके उत्तर को खोजना कोई कठिन काम नहीं है. कभी लंदन जाकर देखें, उनके आलीशान शहर की ईंट-ईंट की रकम हिंदुस्तान और हम जैसे अन्य उपनिवेशों के लूट-खसोट के माल पर टिकी है. जहां तक निरंतरता की बात है, आप एक अनुपात लें. 5:4. आठवीं में गणित की किताब में 'अनुपात' वाले अध्याय को कामचलाऊ ढंग से भी पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस अनुपात में लंबाई, चौड़ाई से 1.25 गुना अधिक है.

हिंदी की पट्टी में इतनी ही मात्रा को ‘सवा’ कहते हैं.

फिलहाल इतना जान लीजिए कि हड़प्पा के शहरों में शहर नियोजन में यह अनुपात काम में लाया गया था. और वह वक्त ईसा मसीह के जन्म से कोई तीन हजार साल पहले का था. तब, यूरोपीय देशों के लोग तकरीबन बर्बर थे और संभवतया शौच से निबटने के बाद हाथ भी नहीं धोते थे. बहरहाल, गुजरात के हड़प्पा शहर धौलावीरा का आकार 771 मीटर गुणा 617 मीटर का था. कैलकुलेटर तो होगा ही आपको मोबाइल में.

इसके कोई एक हजार साल के बाद, 'शतपथ ब्राह्मण' और 'शुल्व सूत्र' में भी यज्ञ वेदी बनाने और वैदिक कर्मकांडों के लिए इसी अनुपात का पालन किया गया.

इसके ठीक एक हजार साल बाद और, इसी अनुपात को 'वास्तु शास्त्र' से जुड़े पाठ्यों में बनाए रखा गया. चीनी फेंग शुई की तरह इस वास्तु शास्त्र का भी प्रयोग लोग अब करते हैं. छठी सदी में वराहमिहिर ने कहा कि राजमहलों का निर्माण इस तरह होना चाहिए कि महल की लंबाई, चौड़ाई से कोई एक चौथाई अधिक रहे. (सवा) कुतुब मीनार गए हों तो वहां के लौह स्तंभ के बारे में भी पढ़कर आइएगा. वहां भी यही सवा है. लंबाई 7.67 मीटर. चौड़ाई 6.12 मीटर. अनुपात 5:4.

हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारतवर्ष, जंबूद्वीप... कुछ भी कहें. पर आप आंख मूंद लीजिए कि भारत एक राष्ट्र नहीं था, पर जितनी निरंतरता भारत में है. दुनिया में कहीं नहीं.

June 18, 2022

रघुबीर यादव का मैसी साहब से लेकर पंचायत के प्रधानजी का सफर अद्भुत भी है और चक्रीय भी

रघुबीर यादव के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने के साथ ही कई सौ टिप्पणियां सिर्फ इस बारे में आईं कि ‘प्रधानजी साथ में कौबला लौकी लाए थे या नहीं?’ आगे बढ़ने से पहले बता दूं कौबला मतलब खिच्चा, ताजा एकदम नाजुक लौकी.

15 मिनट की लोकप्रियता के इंटरनेटी दौर में भला कोई किरदार यूं लोगों के जेहन में समाए तो उस एक्टर के रेंज की तारीफ करनी हो होगी. और रघुवीर यादव कमाल के एक्टर हैं यह कहना भी बस, क्लीशे पंक्ति ही होगी. आखिर, पंचायत वेबसीरीज के दोनों सीजन में अपनी ट्रेडमार्क मुस्कुराहट के साथ प्रधानजी, ओह माफ कीजिएगा प्रधान-पति दूबे यानी रघुवीर यादव लोगों के जेहन में बस गए.

हल्की दाढ़ी और स्क्रीन पर दिखने वाले सामान्य हेयर कट की तुलना में कहीं अधिक लंबे बालों के साथ प्रधानजी का नाम का सुनते ही रघुवीर यादव की आंखों में चमक आ जाती है. वह कहते हैं, “हमलोग गंगा-जमुनी तहजीब की जो बात करते हैं, यही है. इसमें आप देख लीजिए, रिलेशंस हैं लोगों के. हर इंसान की खूबी सहजता और सरलता में ही है. जिस सहज तरीके से बढ़े हैं लोग... लेकिन जिंदगी में कहां से कहां पहुंच गए. हम उस विरासत को छोड़ते जा रहे हैं इसी वजह से हम बिखरते भी जा रहे हैं. हमारी इंसानियत खोती चली जा रही है.”

एक दर्शक के तौर पर आपको रघुवीर यादव की सबसे पुरानी याद क्या है? याद है जब ब्लैक ऐंड व्हाइट टीवी का जमाना था और जोहरा सहगल बच्चों को मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां सुनाया करती थीं. जब एक हंसोड़ चरित्र परदे पर आता था और परदे पर उसके खींसे निपोरते ही क्रेडिट शुरू हो जाता थाः मुल्ला नसीरुद्दीन. वह रघुवीर यादव थे.

उन्हीं दिनों, एक और चरित्र लोगों के दिलो-दिमाग पर छा रहा था जो अपने रिटायर्ड पुलिसिया ससुर से परेशान था, जो सामान्य व्यक्ति था और जो नाकाम इसलिए था क्योंकि सीधा और सरल था, जिसकी परेशानियों का हल व्यावहारिक जिंदगी में नहीं बल्कि उसके सपनों में था. जहां उसके सारे दुश्मन मात खा जाते थे और उसकी हसीन इच्छाएं पूरी होती नजर आती थीं. नाम थाः मुंगेरी लाल के हसीन सपने.

प्रकाश झा का यह टीवी सीरियल इतना प्रसिद्ध हुआ कि यह हिंदी में एक कहावत ही बन गया और बाद में झा ने इसका एक सीक्वेल भी बनाया था, मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल (इसमें राजपाल यादव मुख्य किरदार में थे)

बहरहाल, टीवी से शुरू हुआ अभिनय का चक्र फिर से टीवी (इस बार ओटीटी की शक्ल में) पर आ गया है. अच्छी कहानियों और स्क्रिप्ट की तलाश में रघुबीर पहले ही चुनिंदा फिल्में किया करते थे. पर इसकी तलाश उन्हें पंचायत तक ले आई. सहज-सरल किरदार, सहज सरल परिवेश, जिसमें सायास नहीं, एकाध गालियां आती भी हैं तो धारा में बहकर निकल जाती हैं. जहां गांव के समाज के छोटे-छोटे डिटेल्स हैं.

यादव कहते हैं, “पंचायत कहानी सुनकर तो किया ही था, लेकिन उसमें जो माहौल रचा जा रहा था, तो मैंने कहा इस सीरीज को तो किया ही जाना चाहिए. किसी ने कह दिया था कि बहुत कॉमिक है, तो मैंने कहा कि ये कॉमिक तो कत्तई नहीं है. इसमें तो ट्रेजिडी भरी हुई है. पहले से कॉमिडी सोचकर क्यों हाथ-पैर हिलाना, किरदार को बस निभाते रहो.”

लेकिन पंचायत के दोनों सीजन आम लोगों की पसंद है. खासकर, एक्शन और थ्रिलर वेबसीरीज के दौड़ में, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेम ऑफ थ्रोन्स से लेकर हाउस ऑफ कार्ड्स तक और वाइकिंग्स से लेकर फौदा जैसी कड़क सीरीज मौजूद हो और हिंदुस्तानी ऑडियंस को सेक्रेड गेम्स, पाताललोक, द फैमिली मैन और मिर्जापुर का जायका लग चुका हो, वैसे में सीधी-सादी कहानी पंचायत की लोकप्रियता का क्या राज है भला!

यादव कहते हैं, “सहजता, सरलता यही गुण है जो मुझे नजर आता है. असल में, सरलता बहुत मुश्किल से आती है. सरलता से काम करना बहुत मुश्किल काम है. जैसे ही बड़े प्रोडक्शन हाउस जुड़ते है तो एक्टिंग-विक्टिंग सब खत्म हो जाता है. फिर वो नोचने लगते हैं कि ऐसे करोगे तो ऐसे कमाई होगी. यह पंचायत में नहीं था.”

पंचायत के बारे में रघुवीर यादव कहते हैं कि अब तो शादी-ब्याह में बारातों में लोग पंचायत सीरीज देख रहे हैं, पूरा परिवार वेबसीरीज बैठकर देखने लग गया है. यादव कहते हैं, “पंचायत के विलेन से भी मुहब्बत होती है. विलेन भी कैसा जो सड़कों के बारे में बात कर रहा है, जो कहता है कि सड़कों पर गड्ढा है और इसको ठीक करवाइए. वो विलेन कैसे हो गया... वह तो कायदे की बात कर रहे हैं. लेकिन अब जो है विधायक, उसमें थोड़ा रंग है लेकिन कोई नफरत नहीं कर रहा है. चाहते सब हैं कि ऐसा कुछ हो कि उसको भी बिठाया जाए. अब लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि क्या चुनाव लड़ोगे?”

पंचायत की खासियत है कि उसमें पंचायत सचिव और प्रधानजी की बिटिया का प्रेम भी बहुत महीन तरीके से चलता है. पंचायत की कामयाबी इसके संवादों की भाषा का बेहद ऑथेंटिक होना है. यादव कहते हैं, “पंचायत में पूर्वांचल-बिहार की भाषा को बहुत ऑथेंटिक रखा गया है. पूरे बिहार में ‘हम जाता हूं’ कही नहीं बोला जाता. कई लोगों ने फिल्मों में मुझसे ऐसी भाषा बोलने को कहा भी तो मैंने हमेशा मना किया. वो कहते रहे कि ये पंच है, पर भाषा का कैरिकेचर बनाना कहां तक उचित है?”

आने वाले 25 जून को रघुवीर यादव 65 साल के हो जाएंगे. इस उम्र में सामान्य लोग रिटायर हो जाते हैं, सरकारी हुए तो पेंशन खाने लगते हैं और गैर-सरकारी हुए तो जिंदगी में थोड़ा रुककर आने वाले बचे हुए सालों की जिंदगी की थाह लेने लग जाते हैं. बचत, परिवार, अब तक किया काम, छूटे हुए का दुख और आने वाली दुश्वारियों से बच निकलने की तरकीबें. पर, अभिनेता के लिए ऐसा करने की छूट नहीं होती. खासकर, तब जब आप मुख्यधारा के सोकॉल्ड स्टार न हों और व्यापक रेंज और गहराई वाले अभिनय के बावजूद फिल्मी पोस्टर पर आपका चेहरा नमूदार न होता हो. शो बिज सामान्य लोगों के लिए कुछ अधिक ही बेरहम होता है.

लेकिन जो लोग खुद अभिनय के स्कूल हैं, और सिनेमा में कोई पैंतीस-छत्तीस बरस बिता चुके हैं, उनके लिए मील का पत्थर वाला मुहावरा बेमानी है.

वह कहते हैं, “संघर्ष शब्द मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता. ये जो तजुर्बे होते हैं ये मेरी पाठशाला थी. अगर मैं नहीं करता तो मुझे कुछ हासिल होता क्या. क्या लगता है कि गलीचे पर और गद्दे तकिए पर सोकर आप कुछ हासिल कर लोगे? आपको जमीन पर तो उतरना पड़ेगा कभी न कभी.”

जबलपुर के पास के रांझी गांव से कभी भागकर पारसी थिएटर कंपनी में शामिल हुए बेहद विनम्र और संकोची रघुबीर यादव में एक गंवई सादगी मौजूद है. खुद की खामियों पर हंसने के मामले में वे चार्ली चैप्लिन की एक झलक दे जाते हैं.

पारसी कंपनी में भर्ती के मौके पर उनके गंवई उच्चारण को लेकर जब मालिक ने 'तलफ्फुज़ (उच्चारण)" ठीक न होने की शिकायत की तो उन्होंने सफाई दी कि तबले पर गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा. उन्हें लगा कि तलफ्फुज़ का ताल्लुक तबले से है. यह किस्सा वे मजे लेकर सुनाते हैं.

लेकिन, अपने उन दिनों की याद में खोते हुए यादव भावुक हो जाते हैं. वह कहते हैं, “पारसी थियेटर के दिनों में जब भूखे मरते थे हम तो ज्यादा मजा आता था मुझे. हमें रोज का डेढ़ रुपया मिलता था तो बारह आने का आटा ले आते थे और बारह आने का टमाटर. कहीं से तवा लेकर आए और कोने में बैठकर रोटी लगा देते थे, टमाटर की चटनी बना लेते थे. आधी खा लेते थे और आधी लपेटकर पेड़ पर रख देते थे कि शाम को खाएंगे.” ठहाका लगाते हुए रघुवीर कहते हैं, “वहां कुछ जुआरी रहते थे जो जुए में हार जाते थे और वे लोग हमारी रोटी खा जाते थे. और उस शाम हमें भूखा सोना पड़ता था.”

रघुवीर यादव पारसी थियेटर के जमाने का एक किस्सा भी बड़े मौज में आकर सुनाते हैं. मध्य प्रदेश के राघोगढ़ में रघुवीर अपने समूह के साथ मंचन के लिए गए थे और तब उनके निर्देशक थे मशहूर रंगकर्मी रंजीत कपूर.

टीम के खाने के लाले पड़े थे. अपनी खिलखिलाती हंसी के साथ यादव बताते हैं, “पूरी टीम के गाल पिचक गए थे. बस एक मैं था कि मेरे गाल और लाल हुए जा रहे थे.”

असल में, जहां यह टीम मैदान में रिहर्सल करती थी वहीं तालाब के पास एक मंदिर था और वहां साधुओं की एक टोली ठहरी थी. टोली के साधु दिनभर आसपास के गांवों से आटा वगैरह मांगकर लाते, उनमें से एक सारा आटा एकसाथ गूंथकर मोटी रोटी सेंकने के लिए रख देता. यादव गाने में उस्ताद थे और वह रोज शाम को मंदिर में साधुओं के साथ भजन गाते. यादव पुलकते हुए बताते हैं, “मैं रोज गाता था सांवरे आ जइयो, नदिया किनारे तेरा गांव... और भजन खत्म होते ही साधु मंडली मुझसे कहती कि चलो कुंवर जी भोजन कर लो और हर शाम मैं उनके साथ भरपेट खा लेता.”

वह कहते हैं, “एक दिन रंजीत कपूर ने छिपकर मेरी कारस्तानी देख रहे थे. साधुओं ने उनको छिपे हुए देख लिया और कहा कि आपके साथी उधर हैं उनको भी बुला लीजिए. मैंने रंजीत कपूर को आवाज दी, वो तो नहीं आए पर बाद में मुझे बहुत डांटा कि एक तो ये साधु भीख मांगकर लाते और तुम उसमें भी हिस्सा खा लेते हो. मैंने कहा, कि मैंने तो मेहनत की है. कपूर ने पूछ लिया कि क्या मेहनत की तुमने, तो मैंने कहा, मैंने भजन नहीं गाए डेढ़ घंटे! उसके बाद भी मैंने गाना और खाना नहीं छोड़ा.”

पारसी थियेटर के बाद यादव ने कठपुतलियों से नाता जोड़ा था. यादव उसका भी एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं. बिहार के हाजीपुर में वह कठपुतलियों के एक शो के सिलसिले में हाजीपुर गए थे और महेश ऐंड पार्टी में वह गाने के लिए जाते थे. महेश खुद रेलवे में टिकट कलेक्टर था.

अपनी ही यादों में खोते हुए रघुवीर यादव बार-बार खिलखिलाते हैं. लल्लन, जगदीश जैसे दोस्त थे जो शो से जुड़े थे. यादव रेलवे क्वॉर्टर के बाहर खटिए पर सोते थे. रघुवीर कहते हैं, “महेश रात को पहलेजा घाट से महेंद्रू के बीच चलने वाले स्टीमरों के टिकट की पंच की गई तारीख के निशानों को बेलन से मिटा देते थे और उसी टिकट पर हम सबकी यात्रा करवाते थे.”

वह कहते हैं, “हमलोगों को अंधेरे में जाना पड़ता था. हाजीपुर के चौहट्टा के पास रहते थे और रास्ते में खेत बहुत थे. यादव बताते हैं, एक रोज हमलोग ढाई बजे रात को गुजर रहे थे और घर में खाने को कुछ था नहीं तो महेश ने गोभी के खेत से कुछ गोभी उखाड़ लिए और आधी गोभी तो हम कच्चा खा गए और बाकी का सब्जी पकाया.

अगली सुबह खुद महेश खेत पर आए और लल्लन को बुलाया, ऐ लल्लन, हियां आ रे. और फिर गोभी चुराने वाले को खूब गालियां दीं. रघुवीर बताते हैं, मैंने पूछा खुद को क्यों गालियां दे रहे हो. तो बोले, गालियां खा ली पाप कट गए.”

उसके बाद यादव ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का रुख किया. वह कहते हैं, “मेरा असल जीवन तो रंगमंच है, फिल्में तो मैं बस कर लेता हूं.”

वह बताते हैं, “सत्तर के दशक में बहुत गुलजार रहती थी दिल्ली. दिल्ली में सीखने को मिलता बहुत था. बिष्णु दिगंबर जयंती... बाल गंधर्व... बहुत सारे म्युजिक और थियेटर हुआ करते थे. बहुत खूबसूरत माहौल था. अस्सी के बाद वो धीरे-धीरे बिखरना शुरू हुआ. फिर मीडियोकर लोग घुस गए. मीडियोकर कौन होता है, लेजी लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते. हमें अल्काजी चौबीस में बाइस घंटे काम करवाते थे. क्योंकि वह काम के प्रति दीवानगी पैदा करवा देते थे. जुनून पैदा कर देते थे.”

मैसी साब, सलाम बॉम्बे, लगान, पीपली लाइव, न्यूटन जैसे उम्दा सिनेमा करते आए यादव, दोस्तों के बीच रघु भाई के नाम मशहूर हैं और उनके रचना संसार मे अभिनय तो बस एक ही आयाम है. उनकी जीवन यात्रा में सुर भी हैं और ताल भी. अनुषा रिजवी की फिल्म ‘पीपली लाइव’ में व्यंग्य गहरे धंसता है और उसका एक गाना बेहद लोकप्रिय भी है. निर्देशक ने रघुवीर की आवाज में एक लोकगीत को फिल्म में इस्तेमाल किया था.

यादव कहते हैं, “लोकसंगीत की एक खासियत होती है कि इसके दायरे के अंदर आप इसको इंप्रोवाइज कर सकते हैं. इसको बदला जा सकता है. पीपली लाइव के इस गाने के साथ जब निर्देशक आईं तो उनके पास महज दो लाईनें थीं, सखी सैयां तो खूबै कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है...वो महंगाई पर जोर दे रहे थे...”

हमारी टीम में से किसी ने टोचन दिया आपने डायन पर जोर दिया... रघुवीर अपने अंदाज में ठठाकर हंसते हैं और कहते हैं, “नहीं, मैंने सैंया पर जोर दिया था. आखिर सारी तकलीफ तो सैंया से ही है न. तो उसका पूरा मूड ही बदल गया और जो हारमोनियम लेकर आए थे उसके बीच की कुंजियां ही सही थीं, बाकी काम की नहीं थी. तो मैंने बाकी के सुर बंद कर दिए और बीच के स्केल का मैंने सुर लगाया और गांव से सारे पतीले और कड़ाहियां मंगाईं... उसी के बीच से हमने सुर ढूंढे.”

रघुवीर ने गाने के मुखड़े को रखा और अंतरे में कुछ पंक्तिया जोड़ी. वह कहते हैं, “हर महीना उछले पेट्रोल...डीजल का भी बढ़ गया मोल...शक्कर बाई के क्या बोल... बाद में फिर मेरे जेहन में आया कि साल घसीटा लग गया जून...महंगाई मेरो पी गई खून...और हाफ पैंट हो गई पतलून...” और कहकर कहकहा लगाते हैं.

मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में ओबेरॉय वूड्स कॉलोनी के एक टावर की बीसवीं मंजिल के उनके टू बेडरूम आशियाने की बैठक में दीवार पर रैक में विश्व सिनेमा की क्लासिक फिल्मों की डीवीडी हैं, पर अपनी फिल्मों की नहीं.

रघुवीर का इन दिनों का प्यार संगीत है और उनके घर में बनी, अधबनी बांसुरियों का ढेर है. बांस के 5-5 फुट तक के लट्ठे, पीवीसी पाइप की भी बांसुरियां, यहां तक कि कोल्ड ड्रिंक पीने के काम आने वाले स्ट्रॉ भी बांसुरियों में बदल दिए गए हैं,

बांसुरी बजाना उन्होंने खुद ही सीखा है और बनाना भी, उनके संग्रह में ईरानी बांसुरी 'नेय और मिस्र की बांसुरी कवाला भी है. 2013 में आई उनकी फिल्म क्लब 60 के निर्देशक ने उन्हें स्लोवाकिया की बांसुरी फुजरा बनाते हुए देखा तो उसे बाकायदा उस फिल्म का हिस्सा बना लिया.

इन दिनों रघुवीर यादव प्रधानजी की अपनी धज में खुश हैं, पटकथाएं लिख रहे हैं, बांसुरियां बजा रहे हैं और उतने ही सहज और सरल हैं, जितनी लौकी होती है. सामान्य और बगैर मसालों के मिलावट के.

June 14, 2022

असली कहानी पर आधारित रॉकेट बॉयज में विलेन काल्पनिक और मुस्लिम क्यों है

कहानी कितनी भी अच्छी क्यों न हो उसमें एक बुरे खलनायक की जरूरत होती है. अपनी तरह के एकदम अलहदा वेब सीरीज रॉकेट बॉयज को भी एक विलेन की जरूरत पड़ी, तो उसने एक मुस्लिम भौतिकीविद् डॉ. रज़ा मेहदी को गढ़ लिया.

गढ़ लिया इसलिए, क्योंकि रॉकेट बॉयज में हर किरदार वास्तविक है. सीवी रमन, पंडित नेहरू, एपीजे एब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, मृणालिनी रामनाथन (जो बाद में साराभाई हो जाती हैं).

पर, असली दुनिया में डॉ. रजा मेहदी नहीं हैं कहीं. वेब सीरीज में हमारे डॉ. रजा मेहदी भौतिकीविद (फिजिसिस्ट) हैं, जो साइक्लोट्रोन बनाते हैं. जिन्हें लगता है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू होमी भाभा के प्रति अधिक अनुराग रखते हैं और इसलिए वह न सिर्फ नाराज होते हैं बल्कि एक किस्म की ईर्ष्यागत प्रतिशोध की भावना से भी ग्रस्त हो जाते हैं. बाद में वह कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पश्चिम बांकुड़ा से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पंडित नेहरू से सवाल भी करते हैं. और बाद में अमेरिकी खुफिय़ा एजेंसी सीआइए उनको फांसने की कोशिश भी करती है.

लेकिन बिंदु से बिंदु मिलाया जाए तो कोलकाता के यह असली भौतिकीविद मेघनाद साहा थे. उन्होंने ही साइक्लोट्रॉन का निर्माण किया था.

डॉ. रज़ा मेहदी पहले एपिसोड में ही नेहरू की चीन नीति को 'फ्लॉप' कहकर खारिज करते दिखते हैं. यहीं पर निर्देशक यह स्थापित कर देता है कि होमी भाभा के प्रति उनके मन में अरुचि है.

पटकथा लेखक और निर्देशक बहुत बारीक तरीके से डॉ. रज़ा को और अधिक स्याह दिखाते हैं और इससे भाभा का कद बढ़ता हुआ दिखता है. बेशक भाभा को थोड़े तुनुकमिजाज या सनकी की तरह भी दिखाने की कोशिश की गई है पर डॉ. रजा के नमूदार होते ही भाभा का नायकत्व स्थापित होता जाता है. डॉ. रज़ा भाभा के भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बाधा साबित होते हैं.

असल में यहीं पर दोनों की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले पटकथा लेखकों की तारीफ करनी होगी. डॉ. रज़ा की पृष्ठभूमि दी गई है कि वह असाधारण वैज्ञानिक हैं और उनके माता-पिता शिया-सुन्नी दंगों में मारे गए हैं. इससे उनके मनोविज्ञान पर असर पड़ता है.

अब बात, मेघनाद साहा की. मेघनाद साहा ने दुनिया को 'थर्मल आयोनाइजेशन इक्वेशन' दिया, जिसे 'साहा समीकरण' भी कहा जाता है. उनके इस सिद्धांत ने तारों के वर्णक्रमीय वर्गीकरण की व्याख्या की जा सकी.

1943 में स्थापित साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, उस वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि है, जो उत्तर पश्चिमी कलकत्ता निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य बने. यानी विलेन को साहा का बनाया जाना था. साहा भी मुखर और सीधे-सादे थे. सीरीज में दिखाए डॉ. रजा भी वैसे ही हैं.

बहरहाल, सीरीज के अंत में जाकर आपको पता लगता है कि भाभा की खुफियागिरी करने में डॉ. रजा की बजाए भाभा के निकटस्थ सहयोगी का हाथ होता है. और डॉ. रज़ा असल में डॉ. भाभा से जितनी नफरत करते थे उससे कहीं अधिक हिंदुस्तान से मुहब्बत करते थे.

सीरीज के निर्देशक पन्नू ने एक चैनल के साथ इंटरव्यू में बताया कि एक तरह से रजा के चरित्र का निर्माण भी इस्लामोफोबिया को प्रतिबिंबित करने के लिए था.

लेकिन पूरी सीरीज़ में डॉ. रजा भले ही विलेन की तरह दिखाए गए हों पर यह किरदार नेहरू से भी सवाल करता है और भाभा से भी. आखिर लोकतंत्र सवालों पर ही तो टिका होता है. यहीं पर सीरीज में कलाम की शानदार एंट्री होती है. वह भारत के आशाओं के प्रतीक पुरुष के रूप में आते हैं. और वह साराभाई के नवजात अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में शामिल होते है.

बेशक, रॉकेट बॉयज में उन्माद के क्षण नहीं हैं. और निर्देशक और लेखकों ने इसमें कुछ किरदार रचने की स्वतंत्रता ली हो. पर सवाल यही है कि विलेन बनाने के लिए भाभा के प्रतिद्वंद्वी वैज्ञानिक का मुस्लिम होना कितना जरूरी था?

बहरहाल, सीरीज के अंत में दो सुखद बातें होती हैं. पहली, विश्वासघाती वैज्ञानिक डॉ. रज़ा मेहदी नहीं, विश्वेस माथुर होता है. दूसरा, थैंक गॉड, डॉ. रज़ा का किरदार काल्पनिक है.