Axel Hacke's Blog, page 2

August 24, 2024

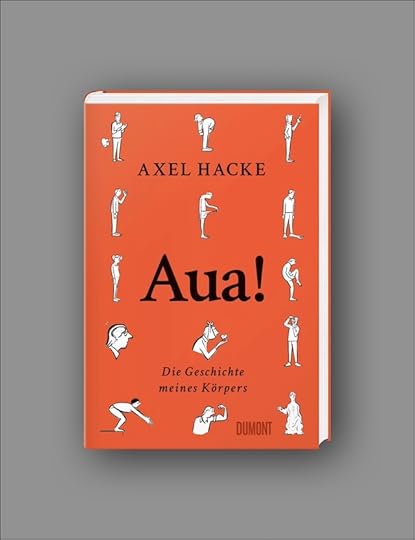

Aua! Das neue Buch, eine kleine Probe vorab

Am 17. September erscheint das neue Buch, es hat Kapitel über 15 Körperteile und meine persönliche Geschichte mit ihnen: Haut, Gedächtnis, Knochen, Ohr, Zeigefinger, Zähne, Bauch, Darm, Lunge, Knie, Nase, Penis, Fuß, Gehirn und Herz. Der britische Zeichner Nishant Choksi hat es illustriert.

Hier ist eine kleine Probe, der Anfang des Kapitels über meine Zähne.

Mir wurde ein Zahn gezogen, der Backenzahn links unten ganz hinten. Dreisieben nennt ihn mein Freund, der Zahnarzt, und sagt, er sei nicht mehr zu retten gewesen. Er spricht von ihm wie ein Tierarzt von einem alten Hund, den man von seinen Leiden erlösen musste, weil ihm Gelenkarthrose das Leben zur Hölle machte.

Der Zahn ist fort. Ich spüre an seiner Stelle einen Krater. Im Mund kommt einem vieles größer vor, als es in Wahrheit ist. So befindet sich, wo einst der Zahn eingewachsen war, eine Art Caldera. Die werde zuwachsen, hat der Kieferchirurg versichert. Dann bekomme ich ein Implantat, einen künstlichen Zahn.

Zwei Implantate habe ich schon, rechts unten hinten. Dreisieben ist nicht der erste Zahn, der mir gezogen wurde. Ein weiterer Backenzahn wurde vor anderthalb Jahren entfernt, da fehlt das Implantat noch, Zeit wird es.

Auch hatte ich vier Weisheitszähne, alle wurden extrahiert. Lange her. Zwei wuchsen von unten schräg gegen andere Zähne, wenn ich mich recht entsinne. Beschwerden machten sie, als ich Ende 20 war. Sie heißen Weisheitszähne, weil sie oft erst in einem Alter in Erscheinung treten, in dem Menschen einst als alt galten und als weise.

Die Achter (Zahnmediziner nennen sie so, weil sie jeweils die achten Zähne sind, von vorne aus gezählt) stammen aus einer Zeit, als die Menschen größere Gebisse und damit größere Kiefer hatten. Die Kiefer sind geschrumpft, die Zähne geblieben. Mir aber nicht.

Wenn ich bedenke, dass mir schon acht Zähne gezogen wurden, und wenn ich mich weiter erinnere, dass ich zwanzig Milchzähne hatte, dann sind meinem Mund schon 28 Zähne entfallen oder entnommen worden.

Aber sie sind alle wie vom Erdboden verschwunden! Auch die Milchzähne. Hat meine Mutter sie mit ins Grab genommen? Haben wir sie nach ihrem Tod beim Aufräumen der Wohnung entsorgt? Haben meine Brüder sie an sich genommen und mich um mein Dentalerbe betrogen?

Ich habe keine Erinnerung. Auch nicht an die erwachsenen Zähne.

Der Kieferchirurg kann sie nicht weggeworfen haben. Er hat mir den jüngst gezogenen Zahn mit der Bemerkung überreicht, es handele sich um mein Eigentum. So wird es auch damals gewesen sein, bei den anderen Zähnen.

Übrigens handelt es sich wirklich um ein Trumm von Zahn, ein imposantes Gebilde, so eindrucksvoll, dass ich es mit einer Zahnbürste reinige und in Desinfektionsflüssigkeit lege. Er ist 2,1 Zentimeter lang – und da ist die Krone, die er trug, nicht dabei. Ein Königszahn. Er hat gewisse nicht entfernbare Gebrauchsspuren, gelbliche Verfärbungen, eine weiße Füllung, auch zwei glänzende Stellen, dazu Rillen und Vertiefungen.

Ich hab‘ gelebt, mein Freund!, sagt sein Äußeres. Ich musste mich durchbeißen.

Mir fällt ein, wie Karl May den berühmten Jäger Old Firehand beschrieben hat, eine Stelle aus Der Schatz im Silbersee.

Um seinen Hals hing eine lange Kette, welche aus den Zähnen des grauen Bären bestand, und an ihr die Friedenspfeife mit einem meisterhaft geschnittenen Kopfe aus dem heiligen Thone. Sämtliche Nähte des Rockes waren mit Grislykrallen verbrämt, und da ein Mann wie Old Firehand sicherlich nicht fremde Beute trug, so konnte man aus diesem Schmucke und der Pfeifenkette ersehen, wie viele dieser furchtbaren Tiere seiner sichern Kugel und seiner starken Faust zum Opfer gefallen waren.

Wäre es nicht schön, ich könnte um meinen Hals eine Kette aus eigenen Zähnen trage, dazu vielleicht andere, meinem Körper entfernte Teile, die Vorhaut und den Blinddarm, dazu Teile des linken Innenmeniskus? Bei manchen Zeitgenossen könnte man eine alte Hüfte dazutun, ein Knie oder beides. Man wäre komplett, nicht wahr? Ganzheitlich. Hätte seine Sachen beieinander. Trüge Insignien des Körperbewusstseins um den Hals.

Ein Mementomori, Symbol der eigenen Vergänglichkeit.

Jedenfalls habe ich für meinen Dreisiebener eine mehr als vierzig Zentimeter hohe alte Glaskuppel gekauft und ihn auf rot leuchtenden Filz gebettet, eine Selbstmusealisierung, ein Stillleben, nature morte. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die mich für einen Kauz halten deswegen.

Mir egal.

Meine Großmutter legte jeden Abend ihr komplettes Gebiss in ein Kukident-Glas, wenn sie schlafen ging, und übernachtete ich bei ihr, lachten mich ihre Zähne aus dem Wasser heraus an. Wohingegen daheim das Glasauge meines Vaters mich beim Zähneputzen anstarrte. Es schwamm in Borwasser, während der Vater schlief, der sein richtiges Auge im Krieg verloren hatte.

August 16, 2024

Mein Ding im Leben: Zahn

Jedenfalls habe ich für meinen Dreisiebener eine mehr als vierzig Zentimeter hohe alte Glaskuppel gekauft und ihn auf rot leuchtenden Filz gebettet, eine Selbstmusealisierung, ein Stillleben, nature morte. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die mich für einen Kauz halten deswegen.

Mir egal.

Jeden Tag schaue ich ihn an, auf seinem Filzbett, auf dem leuchtenden Rot unter der Glaskuppel. Wie ein Mahnmal liegt er da, leise warnend: Sei gut zu deinen Zähnen, die du noch hast, zu meinen Brüdern in deinem Mund!

Aus Aua! Die Geschichte meines Körpers

Mein Ding im Leben: Füsse abstreifen

Dieses Schild hängt seit Jahrzehnten in meinem Büro, mein Bruder hat es mir geschenkt. Wo es früher war? Keine Ahnung. Vielleicht vor einer Wohnung oder einem Büro? Jedenfalls fasziniert mich diese lakonische und in jedem Fall etwas seltsame Befehlston.

Was mir noch dazu einfällt?

„Das Handy, der wichtigste dieser Gegenstände, ist nichts anderes als ein neuer Körperteil, einer, den meine Eltern noch nicht hatten. Verlieren wir ihn, sind wir hilflos, als hätte man uns einen Teil des Gehirns amputiert. (Na ja, so schlimm ist es nicht, ein Smartphone ist ersetzbar, Gehirnzellen kaum.)

Unser Körper hat heute Teile, die man irgendwo vergessen kann. Das Handy eben. Man stelle sich vor, einer würde sagen: Mein linker großer Zeh ist weg, ich muss ihn gestern im Laufschuh gelassen haben.“

Aus Aua! Die Geschichte meines Körpers

Aua! Die Geschichte meines Körpers

„Manche Menschen schreiben irgendwann ihre Memoiren, sie berichten von ihren geistigen Leistungen und ihrem Schaffen. Warum verfasst niemand eine Geschichte seines Körpers, berichtet von Narben in seiner Haut und damit verbundenen Ereignissen? Erzählt von Schmerzen, ausgefallenen Zähnen, Beulen und Flecken, Haarverlust und Knorpelschwund. Aber auch: von den Triumphen seiner Muskeln und den Möglichkeiten seiner Lunge. Vom Alltag seines Herzens. Meinetwegen auch von den Mühen seiner Leber. Und davon, wie sich seelische Lasten in körperliche Probleme verwandeln konnten.“

Wie ist es, seit fünfzig Jahren mit einem Pfeifton im Ohr zu leben? Wie kann eine Einladung ins Literarische Quartett zu einer Knieverletzung führen? Wie bricht man sich beim Meditieren einen Knochen?

„Es ist ungeheuerlich. Auch schamlos. Wie immer bei mir.“

Hier ab 17.09.2024 erhältlich als Hardcover, E-Book oder Hörbuch >

July 27, 2024

Aua!

Mein nächstes Buch heißt Aua! Die Geschichte meines Körpers und wird am 17. September erscheinen. Fertig ist es insofern, als ich das Manuskript zu Ende geschrieben habe und der Text lektoriert worden ist. Und der Zeichner Nishant Choksi hat seine Illustrationen auch alle abgegeben.

Sie gefallen mir übrigens außerordentlich, weil sie eine Leichtigkeit und Freundlichkeit haben, die von ferne an den großen Sempé erinnert. Sabine Cramer, meine Verlegerin und Lektorin bei Dumont, hatte die Idee, Nishant zu fragen, ob er diese Arbeit machen würde. Und er hat zugesagt, was nicht selbstverständlich ist, denn unser Mann ist ein international sehr gefragter Künstler. Er lebt in Brighton und arbeitet u.a. für die New York Times, den Guardian, die ZEIT und das Magazin der Neuen Zürcher Zeitung. Wer einen kleinen Eindruck von dem haben will, was er so macht, sollte sich seine Website anschauen, es ist ein Vergnügen.

Das Buch ist ein Projekt, dessen Idee ich schon lange mit mir herumgetragen habe. Wie wäre es, hatte ich gedacht, man würde mal Körperteil für Körperteil untersuchen, welche Spuren die Zeit dort hinterlassen hat, nicht nur das Alter, sondern auch die Zeit, in der ich lebe? Die Spießigkeit meiner Jugend, das physische Erbe meiner Eltern, der Sport, den ich betrieben habe, der Stress meines Berufs und so weiter.

Und gleichzeitig, so dachte ich, wäre es doch interessant, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie es sein kann, dass wir ein ganzes Leben mit diesem Körper verbringen und doch so wenig über ihn wissen. Ich jedenfalls könnte nicht so ohne weiteres sagen, wo sich meine Galle befindet und welche Aufgaben sie hat, nur ein Beispiel jetzt. Das müsste doch, so dachte ich weiterhin, ganz von selbst zu einigen großen Fragen unseres Lebens führen, zum Beispiel zu jener: Habe ich eigentlich einen Körper oder bin ich einer?

So geht es in Aua! um bedeutende Fragen meines Daseins. Um nur drei herauszugreifen: Was hat eine Einladung zum Literarischen Quartett vor einigen Jahren mit meiner Knie-Operation zu tun? Welche Narben habe ich und wie sind sie entstanden? Welche Spuren hat es in mir hinterlassen, dass ich mit vier Jahren beinahe ertrunken wäre?

Dieser Tage landete auf meinem Schreibtisch die Herbst-Verlagsvorschau von Dumont. Buchhändler bekommen sie und Journalisten, die Buchbranche halt. Darin gibt es ein Interview mit mir zum neuen Buch, hier ist es.

Dein neues Buch stellt den Körper in den Mittelpunkt. Ist das nicht ungewöhnlich für einen Mann des Geistes und des Wortes?

Ja, klar, das fand ich gerade gut! Ich habe mich gefragt, warum Leute zwar Memoiren über ihre großen Taten schreiben, aber nie über ihren Körper. Man kann von Narben und damit verbundenen Ereignissen berichten, von Schmerzen, ausgefallenen Zähnen, Beulen und Flecken, Haarverlust und Knorpelschwund. Aber auch von den Triumphen der Muskeln. Vom Alltag des Herzens. Den Mühen der Leber. Das sind alles Geschichten, sie beschäftigen uns jeden Tag. In unseren Körpern ist das Leben eingeschrieben. Vom Körper reden heißt vom Leben sprechen. So ist das Buch auch der Versuch, die Welt und das Leben anhand des eigenen Leibes zu verstehen.

Der Untertitel Die Geschichte meines Körpers klingt ja beinahe nach einem Schlüssellochbuch. Erwartet uns eine Art Striptease?

Auf jeden Fall. Es ist ungeheuerlich. Auch schamlos. Wie immer bei mir.

Sexualität, Verdauung, Schwäche aller Art …Wer an Körperliches denkt, denkt an Themen, über die man nicht häufig oder sogar nie spricht. Geht es hier auch um das Brechen von Tabus?

Eher um das Teilen von Erfahrungen. Um das Schaffen von Gemeinschaft, von Zusammengehörigkeit. Wir haben vielleicht unterschiedliche Ansichten über Gendern oder Landwirtschaftssubventionen. Aber verdauen tun wir alle.

Hättest du dieses Buch auch vor 20 Jahren schon schreiben können? Oder wird der Körper interessanter, je älter man wird? Gibt es mehr zu erzählen?

Der Körper ist das Medium, mit dem wir die Welt wahrnehmen und erfahren – und auch uns selbst. Natürlich kann ich mit 68 darüber mehr erzählen als mit 48. Es ist einfach mehr geschehen. Ich habe mir mal beim Meditieren eine Rippe gebrochen, das ist vielleicht auf der ganzen Welt noch niemandem passiert. Und vor 20 Jahren habe ich noch nicht meditiert. Also. In bestimmter Hinsicht ist der Körper im Alter von 20 Jahren extrem interessant. In anderer Hinsicht aber eben auch nicht so.

Wir leben in Zeiten der Selbstoptimierung: Wenn du ein Körperteil oder ein Organ problemlos austauschen könntest – welches wäre es? Wahrscheinlich mein Gehör. Ich habe seit 50 Jahren Tinnitus, den wäre ich schon gerne los.

Norbert Horst, Lost Places. Goldmann

Von Norbert Horst habe ich alle Bücher gelesen. Es sind neun. Ich werde auch alle weiteren Bücher von ihm lesen. Was heißt lesen? Ich verschlinge sie. Sobald ein neues Buch von Norbert Horst erscheint, schnappe ich es mir. Die folgenden Abende sind ihm gewidmet.

Leider hat er nicht sehr viele geschrieben. Immerhin: neun.

Horst ist vom selben Jahrgang wie ich. Aber er war bis zu seiner Pensionierung Kriminalhauptkommissar. Da hat man gut zu tun und nicht so viel Zeit zum Schreiben.

Vielleicht wird das jetzt anders? Ich hoffe es.

Kriminalromane gibt es in Deutschland bis zum Abwinken. Es ist bisweilen unerträgliches Zeug, das dennoch die Bestsellerlisten verstopft. Ich habe es mit manchem versucht, bin oft gescheitert. Zu viel schlechte Sprache, zu viel Regionalschmus, zu viele Kochrezepte. Bei Donna Leon bin ich bis ungefähr zum vierten Buch gekommen, dann war Schluss. Von Andrea Camilleri hingegen habe ich alle Montalbano-Romane gelesen. Ich verehre ihn.

Manchmal taucht etwas Großartiges neu aus der Vergangenheit auf wie die sensationell guten Bücher des 1969 verstorbenen Giorgio Scerbanenco, ein Italiener ukrainischer Herkunft. Vier von ihnen sind verdienstvollerweise vor einer Weile bei Folio neu erschienen. Sie zeichnen ein Bild des Italiens nach dem Krieg, ungeschönt und krass, weit entfernt von jedem Kitsch.

Lasst mich deshalb schweigen von deutschen Krimis. Sie erfüllen ganz offensichtlich ein Bedürfnis des Publikums nach Problemlösung, Identifikation, Heimat, Wiederkehr von Vertrautem, einer Mischung von Spannung, Auflösung von Spannung und Seelenruhe. Das ist in Ordnung. Es ist aber nicht meine Sehnsucht.

Mit Norbert Horst hat es etwas Besonderes auf sich. Er kennt sich aus mit der Polizeiarbeit, und das merkt man seinen Büchern eben an. Nichts an ihnen ist artifiziell, gewollt, gekünstelt, falsch. Alles könnte so stattgefunden haben. Immer wieder (er ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden und steht immer in den Krimi-Bestenlisten) wurde seine Sprache gelobt, in der aus absoluter Nüchternheit eine eigene Poesie entsteht, ein Duktus, der dem bürokratischen Jargon der Polizei entwächst. Was anfangs vielleicht sogar ungelenk wirken mag, bis man merkt, dass es genau das ist, was einen in den Bann zieht.

Horst hat angefangen mit vier Romanen um einen Kriminalhauptkommissar namens Kirchenberg, der in einer fiktiven westfälischen Stadt ermittelt, Leichensache, Todesmuster, Blutskizzen und Sterbezeit heißen sie. Es sind Bücher, in denen sich der Autor etwas traute. „Noch nie wurde der Leser so anscheinend unverstellt, so verstörend unmittelbar in die Ermittlung gezogen, mitschwimmend im Bewusstseinsstrom des Kommissars“, schrieb Tobias Gohlis in der Zeit.

Es folgte etwas anderes, die Romane mit dem Polizisten Thomas Adam, der allgemein Steiger genannt wird. Splitter im Auge heißt der erste. Reale Orte, Geschichten, erzählt aus diversen Perspektiven, nicht mehr nur aus dem Kopf des Ermittlers heraus.

Lost Places ist wieder etwas Neues. Es zeichnet unseren Autor wie jeden guten Schriftsteller aus, dass er sich nicht auf Erfolgreiches verlassen mag, sondern bei der Arbeit etwas ausprobiert und wagt. Eine Staatsanwältin, ein Ermittler und ein Journalist sind die Hauptfiguren. Nichts von der Handlung will ich hier ausbreiten, aber die Kernmerkmale von Horsts Arbeit sind da: die karge Sprache der Polizisten, die Realität der Büros und des Ermittlungsstroms, die Atmosphäre des Ruhrgebiets, die großartigen Beschreibungen von Orten, Lost Places, ein verlassenes altes Hotel im Wald, ein leerstehendes, verfallendes Krankenhaus. Große Spannung.

Norbert Horst ist ein ganz besonderer Autor, was Krimis angeht. Ich kenne niemand, der ihm in Deutschland das Wasser reichen könnte.

Norbert Horst, Lost Places. Wo die Toten schweigen. 334 Seiten. Goldmann 17 Euro

June 30, 2024

Vieren, das ist mein Hobby.

Seit einiger Zeit beschäftige ich mich in meiner Freizeit ausschließlich mit Vieren, das ist mein Hobby. Andere Leute haben Schrebergärten, wieder andere interessieren sich für Schienenfahrzeuge im Deutsch-Dänischen Krieg 1864. Ich weihe mein Leben der Vierenkunde.

Das Beste aus aller Welt

June 29, 2024

Hein de Haas, Migration. 22 populäre Mythen und was wirklich hinter ihnen steckt. S. Fischer

Für dieses Buch bin ich wirklich ungeheuer dankbar, weil es mir zu viel Klarheit in einer Frage verholfen hat, die heute viele Menschen (und mich eben auch) bewegt und die Wahlen entscheidet. Denn der Niederländer Hein de Haas, Professor in Amsterdam und Maastricht und einer der führenden Migrationsforscher der Welt, beschäftigt sich hier mit 22 Behauptungen (oder wie er es nennt: Mythen) und stellt ihnen jeweils den wissenschaftlichen Sachstand gegenüber.

Weil es mich so fasziniert hat, habe ich mich im Juni auch in meiner Kolumne (€) damit beschäftigt.

Die Migration bricht alle Rekorde. Migration ist die verzweifelte Flucht aus dem Elend. Zuwanderung bringt mehr Verbrechen. Der Klimawandel entfesselt eine Völkerwanderung.

Das sind nur vier der 22 Thesen, die uns jeden Tag begegnen und mit denen wir manchmal selbst argumentieren. De Haas aber nimmt sie alle Stück für Stück auseinander und stellt fest, was daran wahr ist und – vor allem – was nicht.

Das ist manchmal überraschend, vor allem aber reich an Belegen und Erkenntnissen.

Nur einige Beispiele: Es gibt keine weltweite Flüchtlingskrise. Gerade in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg mussten westliche Nationen deutlich mehr Geflüchtete aufnehmen als heute. Es gibt auch keine Völkerwanderung. Die westlichen Gesellschaften sind nicht von Fremden bedroht, sie haben schon viele Migranten integriert und können das auch weiterhin. Entwicklungshilfe für arme Ländern reduziert Migration nicht, sondern fördert sie – dies zum Thema „Bekämpfung der Fluchtursachen“. Für die meisten Migranten gibt es Arbeit bei uns. (Es gehört zum Beispiel zu den Gipfelpunkten der Verlogenheit, dass ein Staat wie Italien mit seiner rechtsradikalen Ministerpräsidentin vermutlich auf der Stelle zusammenbrechen würde, wenn es keine Zuwanderer gäbe, die in Millionenzahl in privaten Haushalten arbeiten.)

Und weiter.

Migration lässt sich durch Zäune und Mauern und andere Abwehrmaßnahmen nicht eindämmen, sie findet immer ihren Weg, im Gegenteil: Solche Maßnahmen kriminalisieren Migranten nur, statt ihnen – und damit auch uns – friedlich zu helfen. Zuwanderer sind keine Schnorrer. Die Kosten, die sie uns verursachen, amortisieren sich in der Regel.

Zu den Gipfelpunkten gehören die unfassbaren Betrügereien von Politikern wie Johnson oder Trump, die beide Migration entgegen ihren Versprechungen nicht einen Tag lang reduziert haben, im Gegenteil. Mit dem Brexit zum Beispiel endete zwar der freie Zuzug von Bürgern aus der EU nach Großbritannien, aber dafür wurden Saisonarbeiterprogramme wiederbelebt, Visumspflichten für Ländern wie Peru oder Kolumbien abgeschafft, andere Bestimmungen für Arbeitsmigranten gelockert.

De Haas: „Mit lautem Knall werden einige Türen zugeschlagen und dafür andere klammheimlich geöffnet.“

Aus keinem Sachbuch der letzten Zeit habe ich so viel gelernt. Keines hat mir zu mehr Klarheit verholfen.

Hein de Haas, Migration. 22 populäre Mythen und was wirklich hinter ihnen steckt. Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer. 512 Seiten.S. Fischer, 28 Euro

May 26, 2024

Salman Rushdie, Knife – Gedanken nach einem Mordversuch. Penguin

Kürzlich las ich auf spiegel.de einen Text des Chefredakteurs Dirk Kurbjuweit.

Er handelte von Kurbjuweits Großvater, der SA-Mann gewesen war. Auf seinem erhalten gebliebenen Personalblatt der Nazi-Schlägertruppe stand die Bemerkung Gut für Saalschlachten. Der Mann galt also als geeignet, bei Überfällen oder Großprügeleien mit Tischbeinen oder Stühlen zu wüten. Später überfiel er als Wehrmachtssoldat die Sowjetunion, geriet in Gefangenschaft und konnte dann, weil er Nazi gewesen war, nicht in den Staatsdienst zurück. Er musste unter Tage Kohle abbauen, was er hasste, wie Kurbjuweit bemerkt. Nachts, wenn der Enkel neben ihm schlief, hörte er den Opa manchmal schreien: Nicht schießen, bitte, bitte nicht schießen!

Kurbjuweit: „Bei aller Liebe, dieses Schicksal hatte er verdient. Wer sich mit dem Faschismus einlässt, wird wahrscheinlich mit ihm zugrunde gehen. Gut für Saalschlachten ist schlecht für das Leben.“

Ich muss (und so ging es ja auch Kurbjuweit selbst) an diesen Mann denken, wenn ich die Bilder von den breit gebauten und offensichtlich nicht mit Intelligenz verwöhnten Figuren sehe, die in Dresden und anderswo Wahlplakate herunterreißen und Wahlkämpfer bedrohen. Sie kämpfen für eine Partei, deren Wahlprogramm gegen ihre eigenen Interessen gerichtet ist, und sie werden mit ihrer Gewalt immer auch sich selbst zugrunde richten. Es sind oft die einfachen, schlicht gestrickten Menschen, die las Täter dann am Ende doch die Zeche für das zahlen werden, was zynische Verführer ihnen eingetrichtert haben.

So ist das bei Putins Soldaten, die er ins Feuer eines sinnlosen Krieges schickt, während er im Luxus lebt. So war das immer bei den Nazis und den Faschisten. So ist das bei der Hamas, die sich in Gaza hinter ihren eigenen Leuten versteckt, während die Führer anderswo ein feines Leben haben. So ist das auch bei den Islamisten. Dem Bataclan-Attentäter Salah Abdeslam bescheinigte sein eigener Anwalt „die Intelligenz eines leeren Aschenbechers“, und der französische Gerichtsreporter Emmanuel Carrère nannte den Mann in V13, seinem großen Buch über den entsprechenden Prozess, „ein mickriges Mysterium: eine von Lügen umhüllte, abgrundtiefe Leere“.

Jener Mann, der am 12. August 2022 Salman Rushdie mit einem Messer töten wollte, hatte maximal zwei Seiten eines Buches von ihm gelesen und nur einige Youtube-Hetz-Beiträge gesehen. Das reichte ihm, um sich zum Mord auf der Bühne des Amphitheaters von Chautauqua im südwestlichen Zipfel des US-Bundesstaates New York beauftragt zu fühlen. Ein dummer, leerer Typ, sogar unfähig, mit einem Messer umzugehen. 27 Sekunden lang stach er auf Rushdie ein und tötete ihn doch nicht, obwohl er es wollte. Aber er fügte ihm schwerste Verletzungen zu, bis Männer aus dem Publikum ihn niederringen konnten.

In Rushdies Buch über den Mordversuch heißt er nur A. wie Arschloch, ein Mann, der immer noch nach der Fatwa handelte, die 1988 der Ayatollah Khomeini aussprach, dessen Nachfolger noch heute im Iran herrschen, Homosexuelle an Baukränen aufhängen, junge Frauen vergewaltigen und ermorden und gerade erst den iranischen Regisseur Mohammad Rasoulof zu Haft und Peitschenhieben verurteilt haben, einer Strafe, der er sich Gott sei Dank durch Flucht entziehen konnte.

Rushdie schildert in seinem großartigen Buch Knife seine Leiden und seine Genesung, seine Verarbeitung des Geschehens. Er habe das Buch schreiben müssen, sagt er, habe dem Täter die Tat aus der Hand nehmen und alles zu seiner Geschichte machen müssen. Es ist eine Geschichte der Liebe zu seiner Frau Eliza und zu seiner Familie, es ist auch die Geschichte seines Sieges. Es gibt Menschen, die am Terror der von Feiglingen gesteuerten Dummköpfe zugrunde gehen.

Er nicht.

„Sie sind gewaltsam und zerstörerisch in mein Leben eingedrungen“, schreibt er an den Attentäter gerichtet in seinem Buch, „aber ich habe mein Leben wiederaufgenommen, und es ist ein Leben voller Liebe. Ich weiß nicht, wie Sie Ihre Tage in der Haft ausfüllen werden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Liebe dabei keine große Rolle spielen wird.“

Und weiter: „Ich vergebe Ihnen nicht, aber ich verweigere Ihnen meine Vergebung auch nicht. Sie sind mir schlicht zu unbedeutend. Ich bin froh, dass ich mein Leben und nicht Ihres habe. Und mein Leben wird weitergehen.“

Salman Rushdie, Knife. Gedanken nach einem Mordversuch. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. 255 Seiten. Penguin 25 Euro

Von Zistrosen und Zungenstendeln

Im Mai habe ich mein Büro für eine Weile mal wieder nach Italien verlegt. Alle Kinder haben jetzt die Schule verlassen, wir sind unabhängig, und die Segnungen des Internets erlauben mir, meinen Arbeitsplatz zu haben, wo ich ihn haben will.

Ich stehe also morgens früh auf, trinke einen Kaffee in der ganz bestimmten Bar, die ich in Ein Haus für viele Sommer beschrieben habe, esse dort etwas Ungesundes und setze mich dann an den Küchentisch unseres alten Turms.

In den vergangenen Wochen habe ich dem Manuskript für mein nächstes Buch, das am 17. September erscheinen wird, zu geben versucht, was man den letzten Schliff nennen würde, wenn man solche Floskeln gerne hätte. In der kommenden Woche muss ich mich vom Text verabschieden. Er geht dann in den Verlag, und irgendwann kann ich nichts mehr daran tun. Das ist immer ein heikler Moment, wenn man die Kontrolle über das Geschriebene abgibt und es sozusagen in die Welt entlässt, aber das ist ja auch nur wieder eine Floskel.

Mich macht es unruhig, aber was soll ich tun? Es muss ja nun mal sein.

Mehr dazu im nächsten Brief aus dem Büro.

Nachmittags bin ich draußen. Ich bin nicht so gerne am Strand wie andere, also halte ich mich oft auf unserem terreno abseits des Dorfes auf, kümmere mich um die Oliven, repariere irgendetwas oder schaue einfach aufs Meer hinaus. Wobei mich in den Tagen hier eine Bronchitis ausbremste: Ich solle mich um Gottes willen nicht anstrengen, hat mich ein Nachbar, der Medizinprofessor ist, ermahnt, und ich müsse den kalten Wind meiden. Also hockte ich meistens im Windschatten irgendwo und hustete ein bisschen vor mich hin.

Übrigens erinnert mich diese Geschichte an eine andere. Ein Freund, der hier lebt, hatte eines Tages irgendein urologisches Problem, das ihn auch veranlasste, den Professor zu rufen. Der kam und traf vor der Tür eine Freundin des Freundes. Die beiden kam ins Gespräch, irgendwie landete man beim Thema Bridge. Was, Sie spielen Bridge?! riefen beide gleichzeitig, und seitdem gibt es im Dorf eine regelmäßige Bridge-Runde, die nicht existieren würde, hätte mein Freund damals kein urologisches Problem gehabt.

Wenn es irgend geht, stapfte ich aber trotz Husten zwischen den Olivenbäumen herum. Sie blühen jetzt und ich hoffe, unser Öl wird heuer besser als im letzten Jahr. 2023 war sehr trocken, viele Oliven verdorrten regelrecht an den Bäumen, und weil etliche von ihnen trotzdem in der Ölmühle landeten, war der Geschmack des Öls nicht so gut, wie er sonst ist. Wir benutzen es immer noch in der Küche, aber ansonsten mussten wir zum ersten Mal seit Jahren auch wieder Öl kaufen. Das macht aber nichts, abgesehen von den Kosten. Es gibt – abseits der meisten Supermärkte – so großartige Olivenöle kleiner privater Erzeuger, dass ich viel Freude daran habe, sie zu probieren.

In diesem Jahr hat mich ein Freund besucht, der sich tausend Mal besser als ich mit Pflanzen, Insekten und anderen Tieren auskennt als ich. Wir sind zusammen im Garten herumgewandert, in dem jetzt vieles grünt und blüht, ganz anders als im Sommer, wo das Gras gelb wird und verdorrt: Ginster, Mohn, Disteln, hübsche rosa Winden und auch eine Orchideenart, der Herzförmige Zungenstendel (o, wie ich diese Namen liebe!).

Schon im vergangenen Jahr waren mir Pflanzen aufgefallen, die mir nicht recht gefielen, aber das lag daran, dass ich bisher nie zu ihrer Blütezeit da war. Jetzt blühen sie weiß, überall und in großen Sträuchern und Mengen. Andere haben lila Blüten, an allen aber sieht man den weißen Schaum, der mit schon im letzten Jahr aufgefallen war. Ich dachte immer, er gehöre zur Pflanze, sie produziere ihn aus irgendwelchen Gründen. Wenn man diese Blumen anstupste, hüpfte oft aus dem Schaum etwas heraus, von dem ich dachte, es sei vielleicht ihr Samen.

Alles Quatsch.

Mein Freund erklärte mir, bei den Blumen handele es sich um Zistrosen. Das ist ein seltsames Wort, weil man denkt, es sei also ein Rosenart (was es nicht ist). Oder man glaubt, spricht man das Wort anders aus – wie Nekrose zum Beispiel –, es handele sich um etwas ausgesprochen Unschönes. Was auch nicht stimmt.

Die Blumen sind nämlich sehr hübsch. Unsere beiden Zistrosenarten sind die Montpellier-Zistrose (weiß) und die Kretische Zistrose (lila). Sie blühen schön, werden von Hummeln, Käfern und Bienen gerne besucht und von Naturheilkundlern als Heilpflanzen außerordentlich geschätzt. Man behandelt alles Mögliche mit ihnen, von Durchfall über Hautproblemen bis zu grippalen Infekten. Wenn es also mit den Büchern und Kolumnen mal nicht mehr so läuft, steige ich vielleicht auf die Produktion von Naturheilmitteln um, wer weiß.

Aber noch mal zu dem Schaum: Er stammt von der Schaumzikade, in Deutschland kennt man das weiße Zeug auch als Kuckucksspucke. Der Schaum entsteht, weil die Larven der Zikaden an den Pflanzen saugen und den Saft als Wasser wieder ausscheide, das dabei durch Proteine und Luft aufgeschäumt wird – und gleichzeitig bietet er Schutz vor Feinden. Und was ich da hüpfen gesehen hatte, waren wohl die Tiere selbst. Schaumzikaden sind nur fünf bis sieben Millimeter lang, springen aber 70 Zentimeter hoch. Kein Tier springt relativ zur Körpergröße so hoch, ein Mensch müsste 200 Meter hoch hüpfen, um gleichzuziehen. Das schaffe ich nicht mal ohne Bronchitis.

Aber schön wäre es schon. Einfach mal so hochhüpfen!

Jedenfalls stiefelten mein Freund und ich lange herum, beobachteten Rosenkäfer, Hummeln, Bienen, Grashüpfer aller Art, auch riesige Hornissen, und ich dachte, wie schön es ist, dass es noch so viel zu lernen gibt für mich.

Axel Hacke's Blog

- Axel Hacke's profile

- 57 followers