Fumio Sasaki's Blog

March 8, 2025

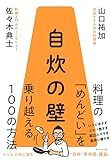

『自炊の壁』〜過去の自分に手渡す〜 佐々木典士

本当にようやく、やっとの思いで本が出せました。

7年ぶりの新刊『自炊の壁』が発売です。

「なぜ料理?」と多くの方に驚かれましたが、そこに至った経緯と、どこよりも詳しい内容紹介をしたいと思います。

1作めの『ぼくたちに、もうモノは必要ない。』は片付けが不要なぐらいに物を減らし、すっきりした生活を、

2作めの『ぼくたちは習慣で、できている。』はやめたい習慣をやめ、運動や早起きなど身につけたい習慣を身につけるための方法を、

そして今作の『自炊の壁』では、どうしたら料理を身につけられるのか、毎日楽しく続けることができるのかを100のテーマで突き詰めて考えました。

意図していたわけではありませんが「生活改善の3部作」になったようです。もうこれ以上、日々の生活で何か改善したいことはないかもしれません。

自炊料理家・山口祐加さんとの共通点

自炊料理家・山口祐加さんとの共通点自分が苦手なことに取り組み、自分を実験体にしながら、参考文献にも広くあたって本を書くのがぼくのスタイルなのですが、今作のメンターになったのは自炊料理家の山口祐加(やまぐちゆか)さんです。山口さんは自炊する人を増やすことをミッションに、初心者や料理が苦手な人向けの料理教室を開催したり、幅広く活動されています。

2年半前に、山口さんのvoicyに出演依頼を頂いたことがこの本が生まれるきっかけになりました。山口さんと初めてお話する前に、山口さんが出版されていた本を読み、なぜぼくのところに依頼が来たのかがわかった気がしました。ジャンルは違えど、ぼくの本のメッセージと共通する点がたくさんあると感じたからです。

山口さんは料理家としては、すごく小さなキッチンと冷蔵庫で料理を作られていましたし、ボウルも1つしか持っていないほど、調理道具も少なかったのです。

料理家として、史上最も親近感が湧くのではないかというキッチン

料理家として、史上最も親近感が湧くのではないかというキッチンさらに料理を教える方法も押し付けがましくなく「これでもいい」「それでも構わない」という作り手に自由を残してくれるものでした。

ぼくは一人暮らしを初めた大学生の頃から料理を学ぼうとしていたのですが、どこかで挫折してしまったというか、料理があまりに難しいもののように思えて、探求するのをやめてしまっていました。ミニマリスト以降はほとんどの調理道具やお皿も処分してしまったこともあり、毎日同じものを食べるという方法に行き着きました。自分ひとりなら何の問題も感じていなかったのですが、人より何周も遅れてようやく誰かと生きることを意識したとき、料理に再入門したいと思いました。

山口さんとは本当によきタイミングで出会い、山口さんが教えているような方法であれば、自分も「料理できるかも」と思えました。そしてわからないことだらけ、頭の中疑問符だらけの自分が料理ができるようにまでの、多くの人に共通するであろう迷いや悩みとその解決策を本にしたいと思いました。『自炊の壁』というタイトルだけは最初から決まっていました。

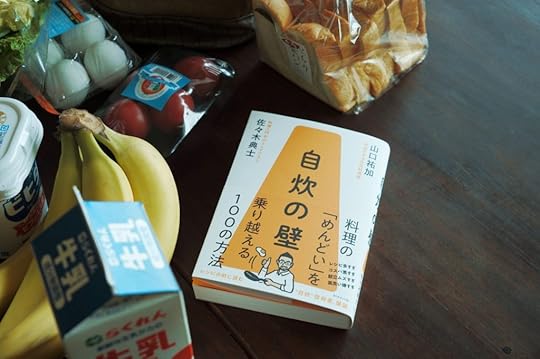

買い物に同行させてもらったりしながら「料理上手が頭の中で考えていること」を読み解いていく

買い物に同行させてもらったりしながら「料理上手が頭の中で考えていること」を読み解いていく

山口さんの料理を頂いた後に、対談するという流れが定番でした本邦初? “自炊”啓発書の爆誕

山口さんの料理を頂いた後に、対談するという流れが定番でした本邦初? “自炊”啓発書の爆誕そこから2年以上、10回以上に亘って山口さんと対話を繰り返してきました。本書はその対話を基にして、気が遠くなるほどの手数の編集を千手観音のように繰り出し(いつもの)できるだけわかりやすくまとめました。

文章は基本的にすべてお任せ頂き、ぼくが書きましたので、たまにいらっしゃる、ぼくの文章が好きと言ってくださる方も安心してお手に取って頂ければと思います。

形式としては対談ではありますが、「料理とは何か?」という底の底から論旨を積み上げ、順を追って理解しやすい構成になっています。もちろん定義や歴史だけではなく、調味料の選び方から、ふきんの使い方に至るまで具体的な悩みポイントについても解説しています。

対談ですが、議論が拡散しすぎないよう、わかりやすく編集しています

対談ですが、議論が拡散しすぎないよう、わかりやすく編集していますビジュアルも多用しています。

2色印刷。テーマカラーはオレンジ。ビジュアルページがふんだんに。

2色印刷。テーマカラーはオレンジ。ビジュアルページがふんだんに。編集者の和田泰次郎さんがこの本にピッタリのコピーを考えてくれました。その名も「”自炊”啓発書」。フォーマットはビジネス書や自己啓発のそれを借りて、料理について語り尽くした初めての本かもしれません。

料理にまつわる「壁」とその解決策をすべて詰め込もうとしたこともあり(いつもの)352ページ+付録という分厚い本になりました。

怒涛の352ページ。すべてをここに置いてきた、という感じです。

怒涛の352ページ。すべてをここに置いてきた、という感じです。

付録の「レシピなしで料理を作る方法」。たとえばブロッコリーが手元にあったらどう考えればいいのか?

付録の「レシピなしで料理を作る方法」。たとえばブロッコリーが手元にあったらどう考えればいいのか? 冷蔵庫に貼ってみたりすると、本書全体のまとめとして機能して、すぐ1品できます!

全部で5章、5つの大きな「壁」にわかれているので、それぞれの章について内容紹介をしたいと思います。

【1章 コスパの壁】

料理をする上で、今最も分厚い壁が「コスパ」かもしれません。料理は本当に様々なプロセスが含まれた行為ですが、お惣菜を買ってきたり、チェーン店でさっと済ませれば、買い物にも行かなくて済むし、皿洗いの必要もないからです。頭の中が忙しい現代人なら思わず頭をよぎるコスパ、タイパといった概念と一体どう付き合っていけばいいのか? そもそも料理とは何であったのかという定義や歴史を振り返りつつ、コスパ、タイパを超える自炊の意味とは何なのか? どうしたらコスパ思考から抜け出せるのかを考えました。

料理の最低限の定義を踏まえると、難しそうに見えていた料理が実は簡単だったことが、少しずつ明らかになります。そして実は誰しも料理はしていて「しない」のが難しい行為でもありました。

【2章 レシピの壁】この本の中でも、メインと言えるいちばん長い章です。

書店の料理本コーナーに行くと膨大なレシピ本が置いてあってめまいがします。そしてその中の1冊でも開こうものなら、そこには何百ものレシピが載っていたりする。ウェブやSNSでもレシピは膨大に日々生産され続けていて、無料で手に入ります。山口さんはレシピが「街で配られるティッシュのようなもの」になっていると言います。別に損はないのだしとりあえず受け取っておこうと思うもの。

ひとつひとつのレシピは悪者ではなく、制作者が苦労を重ねてできたものです。でも人がある日「料理をしよう」と思い立って書店に行ったり、ウェブを検索するとレシピにぶち当たる確率があまりにも高くなってしまっている。ぼくも以前はレシピを忠実に再現することで、料理を学ぼうとしてきました。でも、美味しくできたとしても自分の力だと思えないし、もう一度作る頃には作り方を忘れていてレシピがないと作れない。いつまで経っても「料理上手」になれる気がしなくて、途方に暮れていました。

こういった問題に対するアプローチとしてこの本で紹介しているのは最低限の「料理の法則」から学ぶという方法です。すべての料理に通じる法則(たとえば人間が美味しいと感じる塩分濃度は約1%で、それは血液と同じ濃度)をいくつか手にした方が、料理を自由自在に作り出せる。憧れの「冷蔵庫にあるもので作れる」状態にも最短距離で近づけると思っています。レシピから離れたときに、具体的にどうやって料理を身に付けていけばいいのかという方法を順に説明しています。

そしてレシピとのうまい付き合い方も。なんだかんだ、レシピはまったく未知の料理や新しい味に挑戦するときは参照したくなるものですし、先人たちの知恵が集まってできたものでもあるので、それを邪険にしたくない。

山口さんが料理家の「レシピの作り方」についても教えてくれました。誰かに料理を伝えようとすると、出口がどうしても「レシピ」になってしまうというジレンマ。レシピを作ることが大切な仕事のひとつである料理家さんがしづらい話を今回山口さんはしてくださったと思います。レシピを見る前に、それがどのように作られているもなのかや、その取扱説明書のようなものを知っておいた方がいいと思います。そうでなければ、レシピは「何も考えずに」とりあえず料理ができてしまう結構危ういものだと思います。

【3章 味の壁】歴史を振り返ると、高度経済成長以降、家庭の味はどうも「外食」の味に近づけようと努力してきたようです。異様に美味しいもので溢れている日本。その日本で、外食やデパ地下のお惣菜の味に慣れていると、自炊したときにできあがる間の抜けた味に唖然とすることもあるでしょう。

料理は「美味しさ」が正義のように思われていますが、本当にそれだけが唯一の価値基準なのでしょうか? 味は舌の上だけでは決めることのできない、五感も脳もフル活用される複雑な判断です。その味とは一体何なのか? 家庭の料理の役割とはどのようなものであるべきか?という根本的な問題から、初心者が悩みがちな出汁とは何か、調味料の選び方といった具体的なポイントも解説しています。

イラストレーターは大嶋奈都子さん。魅力的なおじさんがたくさん。こちらは「調味料迷うおじさん」【4章献立の壁】

イラストレーターは大嶋奈都子さん。魅力的なおじさんがたくさん。こちらは「調味料迷うおじさん」【4章献立の壁】

夕方になると「今晩のおかずどうしよう?」と悩まれる方は多いのではないでしょうか。ぼくもそうでした笑。献立には、1食でどれぐらいの品数を出せばいいのかという「品数問題」と毎日どれぐらい食事の内容が変わった方がいいのかという「レパートリー問題」があります。

すでに撤廃されましたが「1日30品目」とか「一汁三菜」が理想とされてきた時代、専業主婦が和洋中の多彩な料理で、会社勤めで疲れた夫をもてなすことができた時代がかつてありました。その時代に可能だったことも、さすがに現代にフィットしなくなってきているように思います。

献立やレパートリーというのは、正解がとても見えづらいものです。目にするのは料理家さんや、料理上手の人のSNSでのきらびやかな献立、レパートリーばかりで、普通の人が日々どうやって食事を回しているのか、正解がわかりづらい。そんな中にあって、これからのスタンダードと呼べるもの、少なくとも議論の叩き台としては有効であるだろうものを提案しました。

大切なことは献立を「制限」することです。そうでなければ、日々バズり散らかし、次々に流行っては廃れていくレシピに右往左往することになってしまいます。初心者はスーパーに行っても何をどう買ったらいいのかも戸惑うので、買い物の方法や、おすすめの買い置き食材、余り物を一掃する消費メニューなども提案しています。

自炊のお供に【5章キッチンの壁】

自炊のお供に【5章キッチンの壁】

都会で一人暮らしをはじめると、1Rや1Kの部屋にはとんでもなく小さいキッチンが付いてきます。環境は人の行動を大きく左右します。こういった状況でどう考えればいいのか、料理したくなるキッチン環境を作るにはどうしたらいいのかというのが大きなテーマです。

自炊の壁は、料理そのものではなく、キッチンの動線が良くないとか、皿洗いやゴミ出しが面倒であるとか、そういう細かな部分の累積も大きいと思います。便利そう、素敵だわ、ということで器も、調理道具も増やしてしまいすぎると逆に料理を阻むものになってしまうので、制限する方法を考えました。

皿洗いが代表的ですがキッチンまわりには様々な家事があります。誰かに任せたいような、それよりも寝転んでスマホをいじりたいような気分についなってしまいます。それでも雑事、家事をすることにはどういう意味があるのかも考えました。

【あとがき 料理するより大事なこと?】

毎日料理をし、料理本を読み、料理についての本を書きながらもずっと頭の中に鳴り響き止むことはなかった「どうしても料理はしなければいけないものなのか?」という問題について、正直に、長いあとがきで考えました。料理をしなくても罪悪感を感じていない人がおり、そもそも外食文化の国もあるなかで、この問題を一体どう考えればいいのか? まえがきを受けて、ぼくの物語の結末にも触れています。

テーマが料理ということで驚かれた人もたくさんいましたが、通底しているのはやはりミニマリズムでもあります。レシピ、献立、レパートリー、器、調理道具、増やしてしまうと容易に溺れてしまうし、情報はすでに洪水のように溢れかえっている。それをどのように制限していくのか。

マザーテレサは貧しかったり、死にかけている人に食や住まいや清潔な環境を提供しました。その活動に対し「魚を与えるのではなく、魚釣りの方法を教えた方がいいのではないのか?」と言ってきた人がいたそうです。一時しのぎの助けではなく、どうその人が自立していけるのか教えたほうがいいのではないかという、現代人によく見られる思考です。マザーはこう答えたそうです「私は魚を与えますから、その後にあなたが魚釣りの方法を教えてあげなさい」。今の今、目の前に飢えて困っている人がいたときに、ぼくもこの指針に従って行動しています。

しかし、こと料理においては、魚釣りの方法を学ぶことが大切だと思っています。今晩のおかずがどうすればできあがるのかを教えてくれる情報はたくさんありますが、それだけでは料理はできるようにならない。少なくとも、かなり遠回りしてしまう大変な道だと思います。

この本に、分量まで記載された正確なレシピはひとつも出てきません。ですが、この本が料理を身につけるためにはベストだとぼくは本気で思っています。僭越ながら既刊の本ではどうにも満足できないとき、ぼくは自分で本を作らなければいけないと感じます。少なくともここに書かれてあることを実践した結果、ぼくは「料理ができる」と言えるようになりました。料理はできるようになってしまうと、できない人の気持ちや悩んでいるポイントがなかなかわかりづらいので、できない人の視点で記録できて本当に良かったと思います。過去の自分に自信を持って手渡したい1冊ができました。

まえがきに書いた通り、この本を読むと

・料理は、どこから始めたらいいのか

・どうやったら、料理上手になれるのか

・レシピなしで料理ができる方法

・献立やレパートリー、味の完成度に悩まされない考え方

・買い物や皿洗いなど、面倒なプロセスとの向き合い方

がわかるようになると思います。そしてこういったノウハウ以上の意味も込めたつもりです。

ぼくは自分に自信があまりないというか、それだけに不安で、本を書くときは思わず徹底的にやって大盛りサービスにしてしまいます。ひとつのジャンルについて本に書くのはこれが最後かもしれないと思っていることもあります。そうしてできあがったものを見ると「よくもまぁ」と自分でも感じるものになっています。それだけに、すでに料理ができる人、自分には料理が関係ないと思っている人にも何か引っかかるところがあると思います。

3冊書いてようやく、自分の才能の形のようなものがわかってきた気がしています。少なくともそれは、物を減らすことではなかったようです。その話はまた書こうと思います。

どれだけ自分で懸命に切り取ってみても全体像とは違っていてもどかしいです。ご覧になって頂ければ嬉しく思います。

自炊の壁: 料理の「めんどい」を乗り越える100の方法 created by Rinker Kindle Amazon 楽天市場 Yahooショッピング

自炊の壁: 料理の「めんどい」を乗り越える100の方法 created by Rinker Kindle Amazon 楽天市場 Yahooショッピング

August 14, 2024

「所有しない」とはどういうことか? 佐々木典士

「所有とは何か?」Tetugakuyaさんでこのテーマで哲学対話をし、サブのファシリテーターを担当させてもらったので、印象に残っているところのみ振り返る。

これは、物を減らし始めてから、ずっと気にしているテーマだった。ぼくの頭に浮かんでいたのはこんなこと。

・すでに手放しているが、手触りも重みも覚えていて、今も大切に思っている物は所有していると言えるのか?

・メルカリで1万円で購入し、1ヶ月後同じくメルカリで1万円で売ったとする。その物は所有していたことになるのか?

・住んでいたフィリピンでは私的所有の概念が弱いと感じた(お金や物はみんなのもの?)が、所有の概念はユニバーサルなものではないのではないか?

などなど。

所有は安心につながる?議論の冒頭で出てきたのは「所有は安心」という言葉。

人の物だと壊したらいけないが、自分のものは誰に迷惑をかけるわけではない。

持ち物の例として車が出された。車を持っていれば、誰に気兼ねするわけでもなく、好きな時に出かけることができる。確かに何か安心感がある。

持ち物とは長く過ごすうちに愛着も湧く。ぼくもいろんな場所を旅した自分の車には愛着がある。「愛車」と呼ばれたり、英語圏では「She」と呼ばれたりするのが車だ。

所有がただ安心につながるのであれば、ほとんどの人が伝統的な所有を、これからも続けるはずだ。でも社会の方は、それとは真逆に進んでいる気もする。車で言えばライドシェアやカーシェアリングや、車のサブスク。所有から離れるサービスが増えている。

物を所有すれば、そこには責任が伴う。車は汚れたら洗車し、壊れたら修理し、車検を通さなければいけない。物を減らしたら、責任や面倒も減る。それがミニマリストのアイデアでもあったと思う。

「所有しない」とはどういうことか?対話の後半は改めて問いを募り、『「所有しない」とはどういうことか?」について話し合うことになった。

冒頭で示されたのは「捨てられるということは、そもそも所有していたから」という意見。なるほど、人の物なら、勝手に捨てることはできない。手放す前提には、所有がある。

さきほど挙げたような、さまざまな共有のサービスについても「所有の枠からは逃れられていなのではないか? 所有してないように見えても利用の権利をどうするかについての取り決めがなされているだけではないか?」という意見があった。

ぼくが最小限に物を減らしたときの思いも、これに近かったかもしれない。所有から離れられたというよりも、世の中の物を使わせてもらっているという感覚があった。自分が持たないでいられるのは、持ってくれている人がいるから。そして生産してくれる人の物をただお金を出して得ているだけの消費者なのではないかという懸念が生まれたことも、これまでに何度も書いた通りだ。

母なる大地は所有できるか?それでも「所有」について、何の問題もないわけではないと思う。ぼくは「所有を成り立たせる条件が何かしらあるのではないか?」と参加者に問いかけた。

たとえば、田舎の夏には、大量のミニトマトやきゅうりが近所中でやり取りされる。野菜はたくさんできても、貯めておけずすぐに腐ってしまう。腐らせるぐらいなら、タダで誰かにあげて食べてもらったほうがよほど嬉しい。農家となると話は別だが、少量の野菜は「所有」しているという概念が薄い。

であれば、土地やお金など、ある一定以上の期間この世にあり、金銭的な価値に交換できるものが所有できるものなのか?

あるネイティブ・アメリカンの酋長は、住む土地を金銭で交換しようとする西洋人に「母なる大地は買うことはできない」と伝えたそうだが、なぜ我々は土地が所有できると考えてしまっているのか?

コントロール不可能なものは、所有できない?また、所有できないものの例としてぼくは「太陽」を挙げた。あまりに遠くにある、強大なエネルギー。誰も近づくことも、なにか影響力をこちらが与えることもできない。どこかの独裁国家の大統領が「太陽は俺のものだ!」と言い、国民もそれに賛成したとしても、他の国で認められるわけではないだろう。

所有は、コントロールできるものであることが条件かもしれない。こんな例も出してみた。ライオンの100倍ぐらい凶暴な肉食獣がいたとして、鋼鉄の檻にいれてもぶち壊し、逃げ回ることができたとしたら、誰も所有できない。その獣が暴れまわったとしても、責任が負えない。所有できるということは、コントロールできること? その気になれば、その存在をなくすこともできなければいけないのかもしれない。

所有と責任ここではたと思う。なるほど、所有には責任がついてまわると思っていた。だからできるだけ所有から逃れようとしていた。でも、そもそも責任が取れるものでないと、所有することすらできないし、してはいけないのかもしれない。

対話が終わった後もぼんやりと考える。コントロールが可能で、責任が取れるものを、人は「所有できる」と勘違いすることもあるのではないか? たとえば、本当はコントロール不可能のはずの他者を?

February 25, 2024

五感ベースの物選び 佐々木典士

訳あって料理の勉強中である。

何か始めるときはいつも、物から入る。

おこだわりの人なので、その際、白目を剥きながら調べまくる。

今回、白目を剥く対象となったのは、まな板。

まな板にはいろいろな種類があり、それぞれメリットデメリットがある。

・プラスチック

軽く、形成が容易なためデザインがいろいろある。

漂白剤が使えたり、衛生的。

包丁には固くて、痛みやすい。

・木

管理は手間がかかる。乾燥に時間がかかるし、匂いも移りやすい。柔らかく、包丁にとっていちばんよい。

傷が入るが、それは材料をビローンとつながらせず、最後まで切りやすい証でもある。

・ゴム

両方のいいところどり。ゴムなので柔らかい。

そもそも水を通さない素材なので衛生的。

どこまでいってもゴムなので、汚れたら削ることもできる。

OK、合理的に考えるなら、ゴムだ。評価も高く、プロも愛用者が多いという。ゴムよ、やっぱりゴムゴム。ゴムしかない。エピキュリアンも軽くてきっといいよね。

だがしかし……。後ろ髪を引かれるのは木。いや、確かに君は素敵だよ、なんといっても情緒がある。でもメンテンナンスの手間はミニマルにしたい。でも、手元にはカンナもあるし、自分で削ることもできるのか……。

そして、木には他の素材では代えがたい五感に訴えかけるものがある。切った時のトントンという音、鼻をくすぐる香り。

料理はまだまだ得意とはいえない。

得意になった後は、正直道具はなんでもいいと思う。弘法筆を選ばず。でもまな板には、今のぼくと料理とをつなげやすくしてくれるノードになってほしい。材料をただ切るだけでもなんだか楽しい、そんなまな板なら、億劫な時にも台所にも立つ手助けになってくれそうだから。

何かを始めて、それを好きになりたい時には、こんな風に五感で少しでも心地良く思えるものを使うのがよいのではないかと思っている。

材料はそうして木に絞った。

だが白目は剥き続ける。

だって木には種類がたくさんあるんですもの。

硬さ、密度、水分への耐性、香り、そして色や木目はさまざま。

定番のヒノキももちろんいい。イチョウもまな板向きだと聞く。ネコヤナギ製のまな板は10万とかするものもあるのだとか。

白目を剥いているときに出会ったのが榧(かや)という木。ほとんど聞いたことがない。最高級の碁盤などに使われるが、絶滅に近い状態だったらしい。

まな板を探しに高知へ扱っているお店はほとんどない。調べると高知に榧を苗から育てて、製品を作っているお店「榧工房 かやの森」があった。なるべく地元に近い製品を使いたいという思いもある。これはとても良い予感。自分でもどうかしているのはわかってはいるが、まな板を求めて居ても立っても居られず高知へ。

花屋の2Fにある倉庫兼、店舗。無骨さがかっこいい。

花屋の2Fにある倉庫兼、店舗。無骨さがかっこいい。

榧は、最高級の碁盤の素材として有名らしく、所狭しと

榧は、最高級の碁盤の素材として有名らしく、所狭しと

まな板以外の製品にも心惹かれる。成長が遅く、年輪が細かく、木目はとってもすべすべ。

まな板以外の製品にも心惹かれる。成長が遅く、年輪が細かく、木目はとってもすべすべ。

気さくなスタッフの人と相談しながら決める。重さやサイズを実際に確かめながら。そしてなんといっても木目は1点しかないのだから、それを実際に確かめながら選ぶのが嬉しい

気さくなスタッフの人と相談しながら決める。重さやサイズを実際に確かめながら。そしてなんといっても木目は1点しかないのだから、それを実際に確かめながら選ぶのが嬉しい迷いながらも、木目の美しさに惹かれて板目。洗いやすそうな角が丸く、軽い2cmのタイプを選んだ。

そんなふうにして連れて帰ったまな板はとても愛おしい。そして素晴らしかった。

香りは乾いているときは花のような甘い香りで、水をかけるとシナモンのような香りがふわっと広がる。

香りは乾いているときは花のような甘い香りで、水をかけるとシナモンのような香りがふわっと広がる。

手触りすべすべで、包丁で切ったときの音よ。油分が多い木らしく、水切れが良い。それまで仮に使っていたス◯ーピ◯クのキャンプ用まな板と全然違う!!

しばらくは、台所によってアロマを嗅ぐようにクンカクンカしたり、使った後に「あの子、そろそろ乾いたかな…」と無駄に様子を見に行ったりしてしまう始末!

榧は成長が遅く、300年かけて1人前の木になるということ。自分が植えた木の大人になった姿は自分が見られるわけでもない。気長に木を植え、育てている人、その森に思いを馳せると台所に立つ気分も違う。材料を切ろうと、まな板を準備しただけで薄ら笑いを浮かべている昨今なのだ。

自分は少し、合理性と離れてきたのかもしれないと思う。でもこれが、たとえばふきんならどうか。触り心地のよい自然素材のふきんの方が、皿を拭く行為自体は楽しい。でもマイクロファイバーの一発拭き取り、吸水性の良さにはひれ伏しそうだ。白目を剥き続けるのも苦しいし、憧れをなぞり、また違う誰かを憧れさせるような生活がしたいわけでもない。ほど良くやっていきたいと思う。

May 10, 2023

夕方は公園でおにぎり。 子供に伝わるものは何? 沼畑直樹

陽が昇ると起きて、沈むと寝ようとする。もしくは、朝は陽の光を存分に浴びて、夕方はしっかり夕陽を浴びる。

そんな「地球時間」を意識してから、ちょっと夕食の感じが変わってきた。

陽が落ちかけたころにテーブルに座って、さあごはん。となるけれど、南側の窓際にぴったりテーブルをつける。

そして、子供と向かい合って、窓際で食べる。

妻は長いこと帰りが遅くて、もう半年ほど子供と二人で夕食をとっている。

娘がぼーっと外を見てるので、「何見てるの?」と訊くと、

「鳥がそこにいる」

と言った。

そして、「電気つけなきゃ」と席を立とうとした。

外はまだ明るいのに、家の内側を見ると暗いからだ。

この薄明時は、どの家も同じ。カーテンを閉め、電気をつける時間。

「大丈夫。電気いらないよ」

と言って座らせた。

窓際の自分たちには、外からのささやかな光があって、十分明るい。陰影のあるテーブルが、少しきれい。

そんな、地球時間を感じる遊びをしていたら、ちょっと試したくなったのが、週末の夕方。

ちょうど、花粉がおさまってきたころで、日曜日の夕方に公園に行った。

妻と三人で、おにぎりを持って。

夕陽がしっかり当たるベンチを知っている。目的地はそこだ。

妻はどんなに忙しくても、日曜日の夕方はキッチンにいることが多い。

「ごはんを作ろう」という意識が強く、昼から買い物、4時くらいからキッチンで食事を作り始めて、休む暇がない。

普段は私が作ってるから、週末くらい子供に作ってあげたいという気持ちもある。

だけども、最近、妻はかなりハードワークなので、正直しっかり休んでほしい。

何もしないで寝る、とかではなくて、もっと「じっとり」「はぁ〜〜」と休んでほしい。

というわけで、夕陽のあたるベンチで、おにぎりを食べた。妻はビールも飲んだ。

そしてキャッチボール。

それ以来、子供と二人でも、たまに平日の夕方に公園に行くようになった。

おにぎりと枝豆。帰ってきて、片付けがなくて楽。

いつも、その時間の公園には人がいない。

もうみんな家に帰って、食事の支度をしているのだろう。

もしくは、まだまだ働いている。

毎日夕食を作っていると、レパートリーが枯渇して苦しくなるけど、「子供にご飯を作らないと」という義務感は当たり前すぎて、普段は意識しない。けれども、公園でおにぎりを食べると、少し罪悪感を感じつつ、解放感に満たされる。

「栄養のあるものを与えないと」

という意識は子供が生まれると同時にずっと続くから、「おにぎりだけなんてとんでもない」となるのが普通だ。

だから、夕方に公園で子供とおにぎりを食べている親は、うちのまわりではあまりいないということになる。

自然の多い場所に住んでいる人は、やっぱり違うのかな、いいなと思ったり、沖縄はそんな緩さがあったなーとか思ったり。

とりあえずうちの子供は、ごはんのあとのキャッチボールが楽しいらしい。

子供は昼行性動物、そして野生児に。

今朝、成田奈緒子さんの『高学歴親という病』という本についての記事を目にした。子育ては「脳育て」で、5歳くらいまでに「からだの脳」を育てなくてはいけないという。

寝る、起きる、食べる、という行為をつかさどる脳で、親は子供に、「昼行性動物」のリズムを脳に覚え込ませることが大事だと。さらに、「朝太陽が登ったら活動を開始し、夜太陽が沈んだら眠る」ような人間、つまり原始人のような感覚を身につけさせるべきだと。この脳育てがうまくいくと、子供はストレスに強く、論理的思考や抑制機能が高い脳になるとか。そして、親がそれを大事だと思っていることは、子供に伝わっていくという。

この「からだの脳」を育てるのに必要なことは、他にもあるらしい。

うちの子供が通っていた保育園は一切、勉強的なものをやらなかった。なので、正直、不満を持つときもあった。

でも、専用の公園というか、遊び場があって、とにかく子供らしくずっと遊んでいた。

卒園式のとき、ほんとにみんなおおらかに育っていることを感じて、これで良かったのだなと思ったけれども、本当に良かったのかはっきりと答えは出せなかった。

だけど、この「からだの脳」に必要なものの話を読んで、やっと納得できた。

成田さんいわく「からだの脳」が必要なのは、「敵がいるかもしれないと察知する視覚と聴覚。何か匂いがするぞと感じる嗅覚。何かの実を拾って食べたときに、味がおかしい、食べちゃダメだとなる味覚。風が湿っぽいから雨が降るぞと察知する触覚。これら五感を使って身を守るのです」だそうだ。

つまり、子供は大自然で思いっきり遊べということ。保育園の「ただ遊べ」というコンセプトは正しかった。と思いたい。

そんな野生児的な過ごし方は、自分の世代はみんなやっていたことで、みんな日が暮れるまで遊んでいた。

でも、今はそれがしずらい世の中ではある。特に都市部では、習い事、宿題、不審者と、子供たちを室内に押し込めている。

親としては自分も、「もっと勉強!」と言いたくなるところだけど、そんな自分にも、そして、そんな世の中に、ささやかな抵抗をし続けなくてはいけないようだ。

May 3, 2023

能力のマキシマリスト 佐々木典士

都会のミニマリスト暮らしを経た後の、ぼくの課題はこうだった。

「できるだけ自分で多くのことができるようになりたい」

後になって、色々な人が指摘するようになったが、都会のミニマリスト暮らしは生活の多くのことを他者に依存している。現代人のほとんどがそうだと思うが、住んでいる家は誰かが建てたもの、着ている服も、食べ物もお金を払って手に入れている。

生活は快適そのものだったが、次第に消費だけする人としてその快適さが成り立っていると思うと、飽き足らなくなってきた。消費から生産へ、そんな方向性を意識していた。

そうして物理的にも精神的にも身軽になった2016年頃から、全国各地の様々なコミュニティに足を運ぶようになる。自然農やパーマカルチャーを実践している人、セルフビルドで住まいを作っている人、仲間たちとシェアハウスで自給自足に近いような暮らしをしている人、狩猟に携わる人たち。そうした人たちはかっこよく眩しかった。

本を出して売れ、メディアにもたくさん出ていたが、そんな人たちと交わっていると「物が少ないんだ、へ~」というだけの存在だと感じた。もっと、生きる上で基本的な衣食住を自らの手に取り戻したかった。自分でできることを増やしたかった。

そういう思いからできるようになったことはたくさんある。

生来、興味関心が雑多な方だ。いつかできたらやろうと思っていた、キャンプや登山、ダイビングなどのアウトドア。京都の端っこに移住してからは、車の必要性に駆られ18年ぶりぐらいに運転を始めた。そうしたら車が大好きになって、大型バイクの免許までも取ってしまった。適当だが野菜を作ってみたり、基本的な木工もできるようになった。その時点で、もうひ弱なだけのミニマリストではなくなったかもしれない。

2冊めの本は習慣をテーマに選んだ。京都では一人暮らしだったし、まわりに友人も誰もいない場所を選んだ。時間割を作り、その時間に沿って行動していた。書くことを仕事にするまで、随分と回り道をしてきてしまったという実感があった。書くことを仕事にし続けるなら、毎日毎日研鑽することが必要。今から見ると肩に力が入っていたと思う。

習慣に真摯に取り組んで、良かったこともたくさんある。善悪というのは組み合わせ。ぼくとは相性が悪かったお酒をやめたのは良かった。早起きしたり、運動やストレッチの習慣がきちんとできたのも、今も本当に良かったと思っている。おかげさまで今もとても健康で元気だ。

次のターゲットは英語になった。英語で本の感想メールがたくさん来る。海外に講演で呼ばれたり、英語での取材もある。せめて簡単な会話ぐらいはできるようになりたい。

2019年からフィリピンへ留学し、とても気に入ったのでそのまま住むことになった。最初にフィリピンへ旅立った時の英語力はひどいものだったと思う。空港で係員に「this ticket…」と言うのさえ、とても緊張したのを覚えている。声もむちゃくちゃ小さかったはずだ。

勉強は今も続けている。はっきり言って全然満足できてないし、語学のセンスもないなと思うが、海外旅行ぐらいでは困らなくなった。試しに受けてみたTOEICでも良い点が取れた。

「物より経験」も合言葉だった。「経験は盗めない」ので、さまざまな場所を旅し、やってみたことのないことを体験するようにした。

本は全然出せていないが、その時々で自分の課題に向き合ってきた。その中で身につき本当に良かったと思えるものがたくさんある。もう充分満足できるぐらい、さまざまな経験をし、各地も旅したことも良かった。突然人生が終わったとしても後悔はないと思えた。

欠けているからつながれるミニマリストを経て、経験や、能力の最大化、マキシマリストを目指してしまっていたという言い方はできると思う。なんでも自分でできてしまう人。

臼井健二さんが「欠けているからつながれる」とおっしゃっていたことを度々思い出す。本当に自分でなんでもできるようになったら、誰ともつながる必要がなくなる。臼井さんは自らの手で生活を作られている方だが、自給自足を目指しているわけではないともおっしゃっていた。完全に自給自足してしまったら、きっと誰も必要としなくなるから。

何でも自分でやってみることは、今も大切なことだと思っている。現代人はとにかくお金で不安になりがちだが、それはできることがせいぜい自分が専門の仕事ぐらいで、その他のことは仕事で稼いだお金を払って解決しているからだ。何をするにもお金がかかると思えば、誰だって不安になってしまう。

ただ「何でも自分でやってみる」ことと「ひとりで全部やろうとすること」は違う。ぼくは前者を実践しようとして、後者もまた推し進めてしまってきた気がする。

能力のマキシマリストが人と繋がれないかといえば、そうではないとも思う。身につけてきた能力を使って、その能力が欠けている人を埋め、つながることもまたできるから。

もともとの自分のミニマリズムの思想が

「あなたに欠けているものなんて何一つない」

「あなたはすべてを持っている」

ということだったことも改めて思い出している。

ぼくはひ弱なミニマリストだったかもしれないが、確かに欠けているものなんてなかったかもしれない。もし、欠けていたとしたって、きっと誰かが埋めてくれていたのだろうと思う。

March 8, 2023

「地球時間」で生きていた。 沼畑直樹

子どもが保育園にいたころは夕方に少し時間があったけれども、小学校に上がると夕方はあまり時間がない。夕食の準備や、子どもの宿題の手伝いなど、家の中にいることが多い。

唯一、月曜日は習い事で1時間ほど夕方に時間が空く。すると、たまにバイクで外に出る。

先日、たまたま近所のあるエリアに迷い込んだ。

そこは、崖の上に位置する小さいエリアで、他の地域と少し分けられているような場所になっている。おかげで、畑が多く、牧歌的な風景が広がっているレアな場所。

東京は西へ行けば行くほど自然が多くなるけれども、ここらへんは住宅街ばかりなので、本当に珍しい。

そして、そこで夕焼けの下、路地で遊ぶ子どもたちがいた。

それを見て、ぶわっと思い出したのが、沖縄の風景。

久米島という離島で、サンダルで歩いていた風景や人々。

家のまわりで、ラフな格好でくつろいでいた、島民や自分。

東南アジアでは男の人は上半身裸で歩いてたりする、あの感じ。

この感覚はなんだろうなぁと考えていた。

包み込まれるような安心感。

自分の家のまわりもかなり田舎感のある住宅街だけども、そこまでラフには歩けない。

一応、普通に服を着て、だらだら散歩とかもしない。

いつのまにか、この感じに慣れてしまっている。

迷い込んだエリアは、他の人たちが入りにくい行き止まりのような場所のせいか、ちゃんとした格好で外に出る必要がないような雰囲気がある。身内の場所。たぶん、大きい道路とかがあると消滅してしまうもの。

沖縄の離島、久米島で過ごしていたとき、毎日がキャンプみたいな日常で、正直、正装の場所もオシャレをする場所もなかった。

みんなサンダルでTシャツで、そんな格好でも、外にどんどん出て、人と会おうとしていた。

そんな風にいつもラフに、おじいさんになるまで生きていたいと思った。

ホテルの支配人でありながら、漁師でもあった自由人の上司は、いつもシフトの交代に遅れてきて俺の怒りを買っていたけれど、理想の生き方としても眺めていた。

こうゆうふうに生きていいのだと思った。

「永遠」という感じがした。みんな、ずっとこういう感じで、島では生きて行くのだという「永遠」。

こちら、東京では、「仕事」とか、「仕事」とか、「仕事」とかで、「永遠」感はまったくない。

「いつか終わる」「生き方を変える」「引っ越す」とか、そういう感覚の方が強い。

住民同士の挨拶が面倒とか、道路族が迷惑だとか、公園の子どもの声がうるさいとか、そういうネガティブ要素も溢れている。

人間中心なのだ。

地球が回転するという永遠?

そういえば、ランボーの言ってた「永遠」ってこれなんだろうか?

よくわからなかったけれど、かっこいいから持っていたランボーの詩集『地獄の季節』。

10代の心には、なんだかわからないものが突き刺ささる。

気になってちょっとネットで調べてみたけれど、やっぱりよくわからない。

ただ、夕陽の写真とともに、あの本に載っていた詩の一部はよく覚えている。

また見つかった!

何が? 永遠が。

それは、海。溶け合うのは、

太陽。

ここだけ読めば、久米島の海のことを言っているように、自分には読める。

たぶん、自然と共に生きるという意味合いがもっと強くなったときに、感じる「永遠」。

あのときの自分には、島の人々自体が、生き方が自然と同化しているように、見えていたのかもしれない。

もしかすると昔の農民たちは、毎日繰り返される夕陽や畑仕事のルーティンに、「永遠」を感じていたのか。

それは現代だと、都市の仕事か、農業か漁業かで決まってしまうのか。それとも、単に季節や夕暮れといった、地球のルーティンを感じられる環境にいるかどうかなのか。

後者なら、時には静かに佇んで、地球を見つめるような行動が必要ということか。

たとえばランニングをしてても、時々足を止めて、空や海を眺めるとか。

腕時計を捨てて、旅に出よう?

今、自分がラフな格好で夕方に佇まないのは、一に寒いから。二に花粉が凄いから。というのもある。

5月になると赤い虫が家の前のアスファルトを歩きだすし、それが終わると梅雨が来て、次に暑くなって、すぐ寒くなって、と、言い訳がましいことも言える。

沖縄の離島には花粉はないし、ずっと暖かいから、外にいる時間も長くなる。夏は日照時間も長く、日の入りは遅い。

それに、沖縄にいたときは気づかなかったけど、沖縄にはあまりスギがなかった。本土からも遠いから、飛んでこない。ちなみに、北海道にもスギはあまりないらしい。

そして、子どもは、花粉症に強い。いつまでも外で遊べる。

ドラマ『ブラッシュアップライフ』も終盤になって、小学生時代の登下校の風景が切なくなってきた。

友達とだらだら帰ったり、遊んだりするのは、本当に大切なことなのだと、あのドラマは切実に伝えてくるから凄い。

近所で子どもたちが遊んでいた風景とも重なった。

そんなことを考えていると、娘にも放課後は外で友達と思う存分遊んでほしいと思った。

3年生になってからは、習い事や宿題で放課後は家にいることが多い。

なので昨日は、娘が帰ってくるのを途中まで迎えに行き、友達が遊んでいる公園にそのまま行けるようにランドセルを回収しに行った。

暗くなるまで1時間もない。

本当は目がかゆくなるから少しでも家にいたいけれど、「遊びに行っていいよ」と伝えると喜んでいたので良かった。

ありがたいことに、まだ娘は花粉症になっていない。

暗くなるまで遊べばいい。

考えてみると、自分の「暗くなるまで遊んだ」思い出は、腕時計を持ってなかったころの思い出だ。

サーフィンをやっていたときも、地球時間で生きていた。

なるほど、そう考えると、解せることがひとつある。

久米島の上司が時間を守らなかったのは、地球時間で生きていたからだった(副業が漁師だし)。

あのときは腹が立ったけど、許すことにしよう。

January 15, 2023

絶望の擬似体験 『ストレンジャー・シングス』シーズン4 沼畑直樹

やっと、『ストレンジャー・シングス』のシーズン4を観終わった。

休み休み、時々存在を忘れたりしながらも、長い時間をかけての到達。

映画や単発ドラマでは味わえない、圧倒的熱量の感動を受けて、朝はちょっと頭痛がしたくらい。

シーズン1は自分のペースが悪く、何度もやめようと思った。

シーズン2もそれほどペースは良くなかった。けど、後半、一気に面白くなって、シーズン3の始まりはもう楽しかった。

シーズン4もちょっと時間がかかった。いつもこのドラマはスロースターターなのだ。

最初、何も起こらないし、何が起こってるのかよくわからない。

本当に少しずつ少しずつ、3つか4つのストーリーが同時進行していく。

そしてシーズン4ではシーズン1からの謎が一気に後半に明かされて、脱帽していく。

そんなドラマ体験の中で、シーズン4は特に、絶望的なシーンが多い。

太った酒ばかり飲んでいた警官が、4ではソ連の監獄にいて、その脱出を巡って絶望の繰り返し。

そんな彼を観て、こちらも落ち込んだり、絶望感を味わったりするのだけど、最終的に

「生きててよかった」

と心から思える。

それが、彼だけではなく、彼に関係するまわりの人々も同様に、「生きててよかった」という思いになる。

「生きててよかった」つまり、「生きてさえいればいい」というのは、現実社会ではなかなか通用しないんじゃないかと思ったりもする。

じゃあ自分がいろいろ失敗して、犯罪を犯したり、どん底になっても「生きていればいい」と自分の思えるのかどうか。

「無理だなー」とは思うけど、思わないといけないんだろうな。とも思う。

そういう絶望の経験をしていないから、戦争や災害でのサバイバルを経験していないから、俺には想像力が湧かないのかもしれない。

このドラマでよく語られるのは、携帯電話のない不便さ。この不便さが、ドラマを生む。

一歩間違えると、もう一生会えない。

さらに、それが違う国、ソ連のような国だと、ほんとうに絶望的に救えなかったりする。

会えなかったりする。

地球上には人がたくさんいて、一度連絡がつかなくなると、再び会うことができなくなるというのが人間関係だった。

そこにも絶望があって、生き抜くことにも絶望がある。

そんなドラマに感情を全集中させて、擬似体験をしながら、「生きてるだけで良かった」と涙を流し、

ある人が死んでしまったことにも涙を流した。

感情が疲れていて、頭が痛い。最後となるシーズン5が来るまで、シーズン1から観直します。

November 15, 2022

PCは何台持ってますか? 増PC問題 沼畑直樹

10年使ったMacbook Pro。

ポートがいっぱいあって便利なこのノートブック1台で仕事をしてきたけれども、先月、増PCに着手。

増PCの対象は黒のMacbook Air。画面が小さくなって作業は少し大変になるだろうなと思ってはいたけれど、そんなことより軽さってほんとにいい。

今、Macbook Proを持つと鉄の塊みたい。

というわけで、この重いMacと新Air、2台持ちになりました。

もっと1台で使い続けたかった。と言うのが本音。

でも、バッテリーは「交換が必要」の表示が数年前に出て、電源を繋がないと使えなくなっていたし、最新のOSにアップデートできなくなったのが確か半年前のこと。

最新のMacについてはよくわからないし、ポートは少ないらしいし。デザインもさほど変わっていないように見える。

ProはハードディスクじゃなくてSSDだから、全然壊れないくて、操作自体は全く調子いい。

今考えると、Powerbook G3、Macbook、Macbook Air、iMacと、所有していたMacは、どれも寿命が短かった。

なのにProは10年。

さらさらとした表面を何度も撫でたくなるような、偉くて尊い俺のMac。

2022年型MacBook Pro SSD化はこの頃からだったような。

2022年型MacBook Pro SSD化はこの頃からだったような。それでも、時々、「このMacが壊れたら」と想像することが多くなった。

そんな時に、円安による値上がりの不安がよぎり、たまたま電気店で見かけた新しいMacはちょっといい感じ。

何がいいのかは良くわからないけど、ちょっと違う…。

てっきり新Macbookだと思っていたそれは、調べてみるとAirだった。Airなのにフラットでかっこいい。

惹かれたのは、自分のiPhoneがフラットじゃないからかもしれない。

惹かれたのは、自分のiPhoneがフラットじゃないからかもしれない。もし買ったら、今のMacは手放すことになる。とミニマルな選択を当然のように考えていたけれど、Proじゃないと使えないアプリもある。

そこで、Proを手放さずに、2台持ちはどうだろうと考えた。

Proも程よく、部分的に現役として働いてもらう。

いいかもしれない…。

多くの人が複数台持っているのかもしれないけれど、恥ずかしながら、そういう発想はしばらくなかった(車2台持ちみたいな罪悪感…)。

そうして、勇気を出して購入。今は2台持ち。

どちらも現役。罪悪感も一瞬で消え去りました(増車も多分こんな心理状況かと)。

おそらく、もうハードに使うこともないProは壊れないと思う。

新型Airは、触り心地がいい。それだけでかなり楽しい。

バッテリー持ちも長い。軽い。

多くの人がそうであったように、昔のようなワクワクはもうないけれど、静かに美しく佇む、ミニマリズムな趣きがあるなぁと思いながら眺めては使う毎日。

また10年、いやもっと、よろしくお願いします。

昨日知り合いから、「会社からAir支給されたけど、まだ使ってません」とさらりと言われました。

昨日知り合いから、「会社からAir支給されたけど、まだ使ってません」とさらりと言われました。

July 7, 2022

鶴見済『人間関係を半分降りる──気楽なつながりの作り方』 人間関係の幻影を明らかにする 佐々木典士

読みはじめて30ページぐらいで、一杯目のビールを飲んだ時の感覚を思い出した。お酒は飲んでいないので、ビールの味は忘れてしまった。ただ一杯目のビールを目の前にして喉を鳴らし、いざ一口飲んだ時の「ぷはぁ」「これこれ」と必要なものが満たされていく、あの感覚だけは覚えている。それと同じで、まさに今、自分に必要で、読みたかったものを読んでいるという感覚に陥った。

ぼくは人間関係からは、思い切り離れて暮らしてきたと思う。

会社をやめた後に住んだ京都ではまわりに誰も知り合いがいなかった。その後も数年に一度住まいを変えていることもあって、「ギグ」のようにその場その場で出会った人と知り合って親交する程度だった。誰かと深く付き合うことよりも、自分がよく知らない初対面の人間の方が好き、とうそぶくこともあった。自分は孤独耐性が強いほうだとも思う。

ところが最近のぼくは、人間関係をがんばっている。

ほとんど初めてといってもいいかもしれないぐらいに。

人間関係の悩みは大きい。

「人間の悩みはすべて対人関係の悩み」。そういったのは心理学者のアドラーだが、すべてとまでは言わなくても一番に上がる人は多いだろう。

P1

それなのに人間関係の悩みは、なぜか人に言えない。たいてい悩んでいないふりをしている。差しさわりがあるからだ。仲間うちの誰に嫌がられている、誰が嫌いだ、あるいは異性の誰が好きだ。そんなことは、そうそう簡単に口に出せるものではない。

P1-2

だからあまりないことになっているのが人間関係の悩みだと言える。

親が赤ちゃんの夜泣きで起きてあやした、おむつを変えた、というのは大変な作業かもしれないが、わざわざSNSに投稿して自慢はあまりされない。自分も同じで、人間関係に時間を使っているのだが、それはSNSに投稿することではないので、あまりつぶやかなくなった。最近この人、何してるんだろうと思われてそうだ。

近づきすぎた愛情はいじめ鶴見済さんの本はいつもぼくを救ってくれてきた。今回の本もそうだった。この本は、仕事相手、恋人、家族、友人、SNSで目にする嫌な相手への対処まで、人間関係のあらゆる場面で、百科全書的に使えると思う。人間関係にまつわる黄金律のようなものが、随所に紹介されてもいる。

その中でも、最もぼくに刺さった部分を紹介したい。

(前略)人間関係すべてについての決定的な真実がある。それは、

P154

「どんなに愛情をもってやったとしても、あまりにも近づきすぎると、悪意をもっていじめているのと同じことになる」ということだ。

ぼくの両親は、ぼくに対してああしろ、こうしろと言ってくることはなく、ぼくはそれについて、とても感謝している。その反対はいくら愛情を持ってやったことでも 「教育虐待」と呼ばれる行為になってしまう。

だが、母親と一緒に暮らすようになった当初、自分はなぜか母親に対して「こうした方がいいのに」と思ってしまうことが多かった。

パートナーや親しい人に対しても同じ。何か少しでも手助けになろうと、ぼくは力の限り、奔走してしまう。もちろん善意からだ。でもそれで相手が思うように動いてくれなかったとき、勝手に怒りが溜まってしまうこともある。

距離が近すぎることで起きる問題「こうしたほうが、絶対に相手の人生は向上すると思えるのに、どうしてもそうしてくれない」という時はどうすればいいのだろう。

P155

本人がそうしないのであれば、人生が向上しなくても、それはそれでしかたないのだ。そう思ってあきらめるしかない。「本人の勝手」とはそのくらい大事なことなのだ。

親しい人とは、できるだけ多くを共有する。たまにはけんかをすることがあっても、その都度、腹の底にあるものを出し合うことで理解を深め、お互いにぴったりとハマった存在でいる。

どうしても、こういう関係が理想的なもののように思えてしまう。特にぼくのような人間関係から距離を取ってきた人間からするとそんな関係に憧れがある。連理の枝、比翼の鳥……。

でもそうしてあまりにも近すぎることは、理想に反してあまり良いことではない。

たとえば、日本の殺人の半数は、家族間で起こり、その中でいちばん多いのが配偶者というデータが本の中で紹介される。

誰しも相手を殺してしまうかもしれないと思って結婚するわけではない。でも、すごく好きで尽くしたり、お互い寄り添うように暮らしていた人に裏切られたり、思うように動いてくれないとなったら、確かにその分怒りが溜まり、殺したくなるかもしれないと思う。

近づけば近づきすぎるほど、お互いのアラが見えることもあれば、多くを共有していたことも忘れ、些細な違いのほうが気になってしまうこともある。

距離が近すぎると問題が起こりやすくなるのは、職場や学校や家庭を見れば明らかだ。そこは狭く閉じていて、どうしても距離が近づきすぎ問題が起こりやすいのに、逃げづらい場所だ。

実家を出てみたら、家族により親しみを感じたり優しくできた人は多いはずだ。エチオピアのノマド、ダサネッチは物理的な距離を取って、恨みを溜めないようにする(遊牧民に呪術は少ないそうだ)

人間関係の幻影を明らかにするけんかも確かに雨降って地固まることもあるが、実際には些細なことからエスカレートして、それで関係性が終わってしまうこともよくある、かなり危険性を伴う行為でもある。

「人間関係では、人に好意を向ければ好意が返ってくるし、悪意には悪意が返ってくる。だから人に向けるのは好意にしておいたほうがいい」

P139

普段はこのことを意識はしていても、けんかの最中に頭に血が上ってこのことを忘れてしまうことはある。まさにそういう最中に読んで実践したので、すっかり助けられてしまった。

鶴見さんは、人間関係を「降りる」ということは「諦める」ということでもあると言っている。

その諦める、というのは明らかにすることが由来とされる。

明らめる、ということだ。

白馬の王子様がいたら、とても素敵かもしれないが実際にはいない。それを諦めることは、いないということを明らかにすることであり、とてもポジティブなことだ。

けんかして殴り合って分かり合う友情、一家団欒で食卓を囲む家族、生涯寄り添い、手と手を取り合って散歩する老夫婦。

こういうものこそが理想で、そこから距離があるほどマズい。そのような考えに支配されがちだったのかもしれない。少なくともぼくには憧れがあった。

でも、実際にうまく長く続きやすい関係というのは、少しドライなようでも、距離があるように見えても、リアルな知恵に裏打ちされた人間関係のことなのだろう。それは一対一での真剣勝負のような緊張感があるものではなく、もっと適当な、肩の力が抜けたものなのかもしれない。

人間関係を半分降りる ――気楽なつながりの作り方 created by Rinker Kindle Amazon 楽天市場 Yahooショッピング

人間関係を半分降りる ――気楽なつながりの作り方 created by Rinker Kindle Amazon 楽天市場 Yahooショッピング この本が、自分のために書かれたと思う人はとても多いのではないだろうか。端的にベストセラーになってほしい。

しかし……。お金の本を書いたら、次は人間関係の本を書くことになるのではないかなと思っていたところだった。お金とつながりは密接な関係があると思っている。お金や経済の本についてはすでに鶴見さんは書かれている。鶴見さんが書かれたテーマを追っていけば、ぼくのテーマも決まるのかもしれない……。

June 16, 2022

作業ベースのしごと選び 佐々木典士

最近、動画の編集にハマった。

そもそも写真はずっと好きだった。動画はあまり撮っていなかったが、写真も動画もかなりシームレスに撮れるカメラを買い、動画熱が高まった。(このミニマルなSigmaというメーカーとそのカメラについてはまた別に話をしたい)

素材を撮る、テーマがうまく伝わる順番に並び替える、合いそうな音楽をつける。ちょうどいいタイミングのところを見計らって細かく動画を切り出す。その全ての作業が好きという感じ。なぜ今までやっていなかったのかという感じだ。

なぜ好きなのかと考えてみると、それはぼくが文章を書く方法と同じであるということに思い至った。何かを調べて素材を集めまくり、論理を構成するために順番に頭を捻り、何か合いそうな名言などを最後に差し込んだりする。ぼくが文章を書く方法は、そもそもが編集的だ。

業界と作業は別でも、それでYouTubeやTikTokなどの動画業界が好きかと言われると、素直にはいと言えない。(いろいろなものをDIYをする時にYouTubeは見まくっている。DIYとYouTubeは最高の相性だ)。

業界は別に好きではないかもしれないけど、それにまつわる仕事は好き。好きだから、編集している作業中も時間を忘れるし、自然に学びたいと思う。映画もたくさん見てきているから、無意識に自分の中に培っているものもある。いくら後発で自分のスキルがまだまだだったとしても、これは仕事にできるかもしれないと思う。

ぼくは何かを説明するために、いろんな要素を秩序立てて、細かく並び替えたり、工夫する作業が好きなようだ。今後もし別の仕事をするとしても、その好きな作業をもとに仕事を選びたいと思う。

就職活動は作業ベースではない就職活動をするようなときは、これとは反対の仕事の選び方をする。たとえばビールが好きだから、ビール会社に入る。車が好きだから、車の会社に入る。もしくは、その会社の業績がいいとか、その業界が今後盛り上がっていきそうだからという経営面や安心材料からの仕事の選び方。

ただ、ビールが好きなことと、ビールにまつわる仕事が好きなことは全然違うと思う。ビール会社に入っても、配属された部署が、経理なのか営業なのか広報なのかで作業の内容は変わってくる。車の会社に入っても、完成した車全体が好きなことと、電子部品を設計することは、近いようで遠い。ダイビングが好きなことと、それを人にわかりやすく教えることも、かなり近いようで違う作業に思う。

キャリアを重ねていくと、どの会社でも管理職、マネジメントをする仕事につくが、マネジメントの仕事が年を取ったら誰でも向くようになる、ということでは全然ないと思う。

もちろん仕事の経験が何もない状態で、自分が好きな作業で仕事選ぶのがいいと言われても途方にくれてしまうだろう。まずはどこかに配属されるなりして、何かのポジションを取り、経験してしまうことは必要だ。

しかし、もし自分の所属する会社は素晴らしく業績もいいし、給料もいいが、作業は自分とは合っていないという場合は、あまり幸せな状態ではないように思う。もし好きな作業に没頭して時間を忘れられるように過ごせるとしたら、仕事をする時間なんてあっという言う間に過ぎていくだろうし、仕事が苦痛でもないはずだ。

人が苦痛に感じ、自分が苦痛でないことが仕事になるリメイクブランド「途中でやめる」の山下陽光さんは、ミシンを使って、布を縫い服を作ることが苦ではないと言う。他の人にとっては、服を作るなんて面倒なものだから、それはお金を払って誰かに任せたいものだ。何を苦痛だと思うかは人によって違うので、自分が比較的苦痛ではなく、人が苦痛に感じる作業、その落差が仕事になりうる。ぼくの編集的な執筆や、動画編集もそういうものなんだろうと思う、やりたくない人が大勢いるであろうことはわかる。

自分に向いている作業というのは、偶然与えられたものだから、たまたま今世の中に必要とされている仕事かどうかとか、これから伸びていきそうな業界かどうかとは一切関係がないと思う。もちろん両者が合致していたらラッキーかもしれないが、もし合致していなくとも好きな作業ができた方がその人にとっては幸福なのではないかと思う。

奔放に振る舞えることではなく、自分の本性に従うことが自由だと説いたスピノザとか、自分の本領を発揮することが徳だと説いたギリシャの哲学者たちも、もしかしたら同じことを言っているのではないか。

作業ベースの仕事選びへというようなことを、高松の書店ルヌガンガさんの読書会で話していたら、人材派遣の仕事をしている人が「作業ベースの仕事選び」という考え方がそういった業界でも少しずつ出てきているという話を聞いた。もちろん、まだまだメインの仕事の探し方ではないらしい。

仕事を選ぶときにはどうしても給料がどうとか、休みがどうとか当然考えるだろうし、それもまた重要なことだ。しかしそれをカッコに入れた上で好きな作業を考えてみることは今後より重要になってくると思う。好きな作業で没頭し時間を忘れられるなら、その対価や、社会的なステータスみたいなものもあまり気にしなくて済むように思う。

ミニマルなライフスタイルと同じで、これが私にぴったりだと実感できることは、いくら人と違っていてもとても心地の良いものだから。

最近、撮影&編集した動画。

こども哲学の様子。

スキルはまだまだですが、楽しい。

Fumio Sasaki's Blog

- Fumio Sasaki's profile

- 598 followers