Fumio Sasaki's Blog, page 4

January 29, 2021

New Empiricism ニュー・エンピリシズム 佐々木さんの変容 沼畑直樹

佐々木さんは変わった。

変わったのは今から8年前、「ミニマリズム」という言葉に興味を持ってから。

写真集の編集者として活躍していた彼ともすでに長い付き合いだったけれども、なにせ寡黙なので現場では私が一方的に幸福論的なことを言っているだけ。プライベートのことは一切知らなかった。

でも私のくだらない話はずっと聞いてくれた。

「家の窓の外側にはセントラルパークがあると想像して遊んでいる」

「ベランダで4時にワイングラスに水を注いでも幸せな気分になった!」

2013年のクロアチアでの取材、ドブロブニクで朝陽を背景に撮影をしようと、スタッフみんなが早起きし、ホテルから城までの海沿いの道を歩いていた。佐々木さんと並んだので、

「最近、部屋の片付けをしてる」

という話をすると、珍しく「僕も興味あります」とくいついてきた。

私は何度か挑戦してきた片付けから一歩踏み込んで、捨てまくっていた。

家の中に大量のゴミ袋を残した状態でクロアチアに来ていた。

帰国してから、佐々木さんから「そのミニマリストって何ですか? 今度会いましょう」と連絡があり、プライベートで会った。写真集に関しての文章で私がミニマリストという言葉を使ったからだった。

それからはしょっちゅう、プライベートで会うようになった。

テーマはいつも、ミニマリズムの話だ。

お酒を飲んで、いかにミニマリズムが凄いかについて話す。

そして、すぐに話は冒険とか、体験、経験という話になった。

吉祥寺、井の頭公園を望む料理屋で話したときは、「モノを捨てることで、自分が何でも無い自分になれる」という話になった。ステイタスやキャリア、持っているモノで完全防備をしている人間を、温泉で暖かい湯に浸かる裸の状態にする。そんな話だった。

「自分から話せるようになった」

とも佐々木さんは語っていた。

聞き役だった佐々木さんが、語る人に変わった瞬間だった。

モノを捨ててからは佐々木さんはこんな感じだった。

「バイクに興味あるんですよね。山登りとか、ダイビングとかも」

部屋に閉じこもって人付き合いもあまりしなかった彼が、友人や同僚と実際に山登りやダイビングに挑戦した。

「こんなに人って変わるかな」

と感心するくらい、彼の行動は変容していた。

私もミニマリズムのおかげでサッカーのオンラインゲーム浸けから脱出し、クルマを買ってキャンプをするようになった。

「佐々木さんはロードスターを買って冒険すべきだ」

という私の提案は当初却下されていたが、数年後実現した。

モノを捨てる方法とかそういう話は一切しない。

彼は早々に京都に引っ越しして、家具付きの家になったし、そのあとはフィリピン、今は実家の香川と移り住み、「部屋の家具をどれだけ減らすか」みたいなことをもう数年間やっていないからだ。

私も当初から片付けに関する興味はそれほどなく、モノがない空間の美しさや、シンプルな幸福論にだけ興味があり、空の下にある幸せを求めてクルマで出かけたり、キャンプをしたりしてきた。

私はあくまで、家族と一緒にできる範囲のことをやる。

モノを置かないとか増やさない、買わないというのも、家族の幸福論の下に位置するものであって、ミニマリズムが勝利することはない。

家族を置いて、「一人で何ヶ月も旅に出る」という気にはもうなれない。

一方、家族持ちの私と違い、佐々木さんのフットワークは軽い。

私が若い頃住んでいた沖縄の久米島にふらっと立ち寄ったり、モンゴルがいいよと伝えるとモンゴル行ったり、英語の話をしているといつのまにかフィリピンに行って語学留学している。

長い間、佐々木さんのところにも私のところにも幸運なことに海外メディアの取材が続いていて、佐々木さんの英語欲も加熱していた。

そして彼は現地でバイクを買い、ダートを走り、ビーチで夕陽を見ていた。

美しい女性たちとの出会いもあった。

青春だ。

バイクといえば、ミニマリズムとの出会い直後から、「バイクの免許取ろう」と二人で誓っていた。同じタイミングで取ろうと言っていたのだけれど、私が尻込みしているうちにさっさと佐々木さんは取ってしまった。

私は高校生のころからMTX50というモトクロスバイクに乗っていて、北海道の山の中を駆け巡っていた。山の中でキャンプもしたりして、なかなか冒険の日々だった。アラスカ在住写真家の星野道夫やクルマでアメリカを横断する『路上』の作者であるジャック・ケルアック(ビート・ジェネレーション 『路上』の作者)に憧れていたのからかもしれない。

それ以来、「体験」を重視して行動してきた。

バイクを東京までフェリーで運んで旅をしたり、バックパッカーで沖縄に辿りついてからはVANを買ってダイビング、サーフィン、ウィンドサーフィンにハマりにハマった。

当時のスタジオ・ボイスという雑誌の自分に対する影響力は凄まじく、特に「地球交響曲」という映画に関する特集号ではグラン・ブルーのモデルとなったジャック・マイヨールが取り上げられていて、そのせいで沖縄で素潜りに没頭することになる。

勉強、絵画も頑張ったが、部屋に閉じこもって鍛錬を積むことへの反動があり、「体験がしたい」という欲望が行動を促した。

そしてそのころ、バイク体験に関する特集があった。

アメリカのバイカーたちの、精神的な体験。

ずっとまっすぐな道をただ走っているだけでなんとかかんとか…。もう覚えていないのだけれど、要するに「体験した人にしかわからない」と私には読めた。

それからほぼ25年、バイクとは無縁だったのに、ミニマリズムがもたらした新たな「体験主義」、ニューエクスピリエンシズム(造語です。経験主義はempiricism エンプリシズム)は、「バイクはいいぞ~」と脳内に語りかけてくる。

そして、変容した佐々木さんはフィリピンの大自然の中を駆け巡っていた。

傾くバイクをスロットルで調整し、バランスを取り、ダートのでこぼこを感じ、上手く走れたあとには美しい風景。

電車を乗り継いでは辿りつけない自分だけの場所へと辿りつく。

そんな佐々木さんの「体験」を想像することもなく、ついこないだまで、いろんな理由をつけて「免許はいいや」と言ってきた。ヘルメットとか手袋とかいろいろモノが増えるし、自動車免許で運転できる50ccでいいんじゃないかとか。

教習所に行くことになったのは、「免許を取ろう!」と決意したわけではなく、なんとなくだった。

ロードスターというオープンカーを数時間借りたのだが、返す場所の近くに教習所があり、ちょっとどういうものか覗いてみようと思った。

受付に行ってしまうともう、申し込みしてしまう。

そして25年振りのバイク体験が始まった。

実習が始まってから、「こんなにバイクの運転って楽しかったっけ」の連続。運転技術を磨く特訓も凄まじいほどにハマり、これまた佐々木さんとのディスカッションの日々。

彼はいつのまにか大型自動二輪免許も取っていた。

それが去年の11月のことで、今年の1月上旬に免許を無事取得。

佐々木さんが東京に来るときはいつも「体験してみたいクルマ」を彼が借りてドライブするのだけど、バイク屋めぐりにも付き合ってくれた。

最終的に、佐々木さんと数年前に行った東京モーターショウで見たバイクを買うことになり、今は納車されて日々冒険(近所)している。

「ヘルメットが増える」とか、「手袋が増える」とか、そんな心配は今は一切ない。むしろ、持っていることが嬉しい。

ただ前に進むだけなのに、ただ楽しく、気持ちが良い。

どこか遠くに行きたくなる。

今思うと、こんな体験ができるのに、ミニマリズムを言い訳に「免許を取らない」と言っていた。佐々木さんのフィリピンでのバイクの日々に対する想像力さえ、ミニマイズしていた。

先日、佐々木さんとメールしていて、「人がどんな体験をしてどんな景色を見てきたのかなんて、人の見た目ではわからない。だから、人の見た目に惑わされず、どの人に対しても、凄い体験をしてきたのだという想像力をこちらが持たなくてはならない」という話になった。

私自身、それが欠如していたのだ。実際に佐々木さんがフィリピンで見てきたものは、私にはわからないのだ。

わからないというのは、理解できないという意味ではなく、想像できないような美しい景色に出会ったり、体験をしてきたのだということ。

想像を超えているから、わからない。想像力をミニマイズすると、もっとわからない。

そして、佐々木さんが体験してきたような、共有できない個人的体験こそが、ずっと私が求めてきたもの。

あの雑誌、スタジオ・ヴォイス(実は佐々木さんは昔、その雑誌に所属していた)が発信したメッセージ、「乗れよ、乗らなきゃわからないだろ」(私にはそう聞こえた)。

それは人に語っても伝わらないことが多い。だから人に対しての想像力をミニマムにしてはいけないのだ。

「モノを捨て、旅へ出よう」を実践し、ニュー・エクスピリエンシズムならぬニュー・エンプリシズムを実践する、ニュー・エンプリシストになった彼にとって、選択のプライオリティはもう、ミニマリズムにはないのだ。

December 20, 2020

価値観の宣言。 沼畑直樹

2015年に日本で始まったミニマリスト、ミニマリズムのブーム。

当時、私が人に言われたことは「~リストって、自分で宣言するのが流行ってるの? どうして?」といったこと。

「宣言する必要ありますか?」といったもの。

そう言われるといい気はしない。

だけども5年が経ち、だいぶ落ち着いて当時のことを振り返ることができる。

ミニマリストという言葉は、価値観(主義、イズム)の定義や宣言という意味で、「当時は」斬新であり、その後、ミニマリスト以外の価値観を定義する人や、宣言する人が増えていった。

価値観を自分で決める。そして、今後はそれを着せ替えるように変えたり、戻したり、自由自在にしていく。

個人の中で、多様で自由な動きをする価値観があり、それをベースに生き方を決めていく。

「他人が作ったレール…」みたいな表現はなくなり、誰もが自分の価値観の上で生きていく。

そういう意味では、ミニマリストもミニマリズムも通過点であるかもしれないし、また戻る場所であるかもしれない。

November 21, 2020

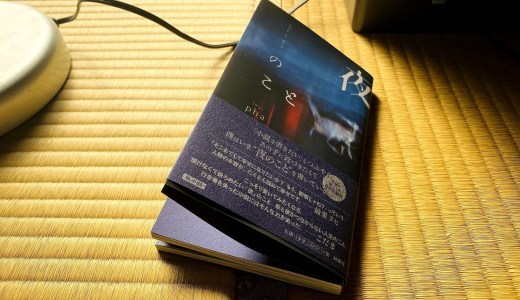

pha『夜のこと』〜粘土のすること〜 佐々木典士

おっぱいというのは、見てるとすごくさわりたくなるのに、実際にさわると二分ぐらいで飽きてしまう。

『Ⅱ』

Phaさんの書くものの魅力は、簡素な文体でみんながどこかで認識してはいるがはっきりと口に出してはいないようことをあっけらかんと言い当ててしまうところにあると思う。文章を書くと、つい結晶化させてキレイにしてしまったり、実際よりも大きく見せてしまいそうになる。こんなことを言うと評判もよくないだろうと思わず隠したくなったりもする。それがない。ありのままの事実がそこかしこに散らばっている。そういうところが魅力だ。

phaさんとぼくの状況はよく似ている。ぼくも41歳になり性欲は次第に落ち、それに伴って恋愛へ突き動かされる気持ちことが減っている気がする。結婚したりしたいわけでもない。でも女の子は好きになるし、セックスもたまにはしたい。するといわゆる普通の恋愛とか結婚とか呼ばれているものとは形が違って、名前がつけづらいものになる。

僕みたいな自分勝手な人間は、誰かのパートナーになるよりも、他にパートナーがいる女性とたまに会うくらいがちょうどいいのだ。

『女友達』

ぼくもここのところまったく同じような感じだ。この『夜のこと』にはそういう名前のない性愛のエピソードがたくさん書かれている。

恋愛は人を盲目に愚かにさせるけれども、高揚感がある。ぼくは好きな人ができると、自分の見た景色を共有したくなって撮った写真なぞ送ってしまう。コーネリアスの『あなたがいるなら』という曲で「あなたがいるならこの世はまだましだな」という歌詞があるが、本当にそういう気になってくる。そのときだけは、自分がなんだかキレイで美しいものの一端に巻き込まれているような気持ちになる。

最近『海の上のピアニスト』がリマスタリングされたので見に行った。主人公のピアニスト1900は、録音中に初めて人に恋に落ちる。そしてその気持ちがそのまま音楽として記録されるシーンは素敵だ。こんな風に人が恋に落ちることは美しい気がするけれども、その先にあるセックスは身も蓋もないところもある。

それは「一度すると、しばらくはいいや、と思うのだけど、二か月くらいするとまたしたくなって来てしまう。えげつなくて滑稽な、不思議な遊び」だ。

あおむけに横たわった僕の体の上に、すごく苦しそうな顔をしながら体を上下に動かし続けている裸の女性が乗っかっている。

僕は彼女の体を若干醒めた目で見上げながら、こんなすごいことをやってるのは世界で自分たちだけのような気がするけど、実はみんなやってるんだよな、などと考えている。

『新しい遊び』

24時間誰かの生活を記録したとしたら、それを見た人は気が狂うのではないか。と、誰かが言っていた。人の24時間は混沌としていて、目も当てられないような猥雑なものの集まりでできているから。

昼のことは夜のこととは違うからけやき通りで派手に転んだ

『夜のこと(短歌)』

しかし、誰もがやっているはずの、夜の出来事がいざ暴かれると非難されてしまうこともある。自分だってやっているはずなのに、他人がやっていると想像するとグロいので、そういう世界で自分は生きていないと思いたくなる。

浮気も不倫もそれで傷つくことも恋愛にも結婚にも含まれていると思う。ずっと同じ1人の相手がセックスの相手として、パートナーとして、妻や夫として成り立つこともあるかもしれない。一緒に年を取り、おじいちゃん、おばあちゃんになっても手をつないでいるようなカップルは確かに素敵だ。そういうものは確かにこの世のどこかにあるのだろう。でもそれはメジャーリーグで活躍するというレベルの話でみんなが目指すべきものではないと僕は思ったりする。少なくとも、それに憧れながらも達成できなかった人を社会的に抹殺してしまうのは変だ。したことが犯罪でなければ、傷つけ、傷つけられた当事者たちで乗り越えていくしかないのではないだろうか。そして『夜のこと』で描かれているように、自由で縛られない、刹那的な関係というのも現状の上位互換や解決策などではなく、もうひとつの煉獄だ。

中原昌也さんが「人間は結局テキトーな粘土が詰まった死体だ!ってのが小説で、ゲゲッこんなのが人間の内部には!って見たくもないものを見せるのがスプラッタ映画だ!(後略)」ということをつぶやいていた。これぐらいの認識でいいのかもしれない。人間は愚かで、お互い適当な粘土が詰まった死体だと思えば、他の人がやることなすこと目くじら立てなくてもいい。

元カノが無事に心穏やかに暮らしているのだとか、ぼくもたまに検索してしまうことがある。まじでキモい。

気持ちが焦っているときに多いのだけど、全く意味のないひとりごとを口に出してしまう。

(中略)

「あおいちゃん」一人だけ、大学生の頃に好きだった女の子の名前もよく出てくる。なぜその子の名前が出てくるのかはよくわからない。その子が今までの人生でもっとも好きだったかというと、そういうわけでもない気がする。

『ひとりごと』

ぼくもふとした瞬間に、よく女の子の名前が心に浮かぶ。人に言いたくない。phaさんが先に言ってくれてよかった。安心した。キモい。愚かだ。でも粘土がやることだ。

キモくて愚かで情けないが、それを文章にするのはいい。直接話を聞いたら身がたじろいでしまうかもしれないが、小説なら適度な距離があって読める。人に言えない夜のことがある人は、文章にするといいと思う。人に見せなくてもいい。文章を書くことは鎮魂歌だ。成仏させるのだ。あたりを漂っているキモいものたちよ、静まり給え、と。

[image error]

November 15, 2020

エンプティ・スペース 019 コロナ渦の今、カーテンを開ける 沼畑直樹 Empty Space Naoki Numahata

ロードスターというオープンカーを借りて、広く見晴らしのいい道に駐めた。

そこは車の行き交う幹線道路ではなく、ほとんど車の通らない道。

幌を全開にして、街路樹や広い公園の風景を眺める。

走りが楽しい車だけども、走らない。

借りるのは午前中だけ。ここでゆっくり、秋の風景を楽しむ。

それも、モーターライフの一種だ。

車もバイクも走ることが目的だけども、佇むことも目的になっていい。

森の中に入り、バンの後ろを開けてピクニックをする。

バイクで峰沿いの道を走り、眺望所でバイクにまたがったまま放心する。

小さなオープンカーコペンで星空を見にいく。

座り心地のいい椅子、車内は余計なものは置かない。

外の風景が借景になり、いつでも場所を変えられる。

ミニマリズムという言葉を知ったころ、ホテルの寝室やテントという、自分の部屋や好きなモノから隔離された空間に心地よさについて学んだが、要するにそういうライフスタイルがあれば、家や部屋なんてどうでもいい。部屋にモノが溢れていても、キャンプが好きで月に何度かテントで過ごすというスタイル。ホテルの空間が好きで、たまにホテルで過ごすというスタイル。多拠点生活。別荘生活。なんでもいい。自分のモノがない空間が好きなミニマリストだ。

車もバイクも同様で、さっとバイクで出かければ、持てるものは少ない。

自分の部屋もしくは家の中の空間をミニマル化し、持ち物を減らすことにこだわっていた時期があったけれども、外に出て過ごすこと自体が、遮断でありリトリートであり、ミニマリズムのようだ。

車を借りたのは、のんびりしたい以外にも理由がある。

視力回復だ。

最近はコロナのせいなのか、自分のせいなのか、iPhoneばかり見つめていて、目が悪くなってきた(それが老眼のはじまりだと認めるのはもう少し先にしたい)。

意識しなければ、車を駐めたあともiPhoneで何か見ようとする。

駄目だ。

iPhoneを置いて、外を眺める。

そんな風に意識的に動かなければ、目はどんどん悪くなるだろう。

4月ごろの自粛期間は、散歩も控えていたから、7歳の娘も含めて、遠くにあるものを見る習慣がなくなっていた。

家の中にあるもので「遠く」には限界があるから、二階の窓からちょっと向こうにある木や雲を眺めてと言うしかない。

娘は素直にやってくれるが、申し訳ない気にもなってくる。

仕方ないので、車で少し走って、遠くのものを見つけようと提案した。自分以上にコロナを恐れている娘は嫌がったが、下りなければいいという条件で外へ出た。

車で走って10分15分程度で、次々と遠くのものを見つける。

富士山や丘、多摩川、目にいいものばかり。

実は、今は基本的には視力に問題ない私だが、10代の後半、今回のように視力の低下を感じることがあった。原因はわからないが、室内に閉じこもって絵を描いていたからかもしれない。セガサターンのゲームをやり過ぎたのかもしれない。だが、サーフィンをやるようになって、劇的に視力が回復した。

理由はサバンナに生きる人と同じだ。

サーフィンとは実に待ち時間が長く、波がないときはただひたすら水平線の向こうを眺めている。

それが良かったらしい。

以来、カーテンを閉めた室内よりも外で遠くのものを眺めるように気をつけていたが、住宅街の一戸建ての家は比較的、カーテンを閉めることが多いんじゃないかと思う。

マンションなら高層階はカーテンを閉めなくてもいいときがあるし、中層階もベランダやテラスが充実している。一方、一戸建ての1階はカーテンを閉めないと住民たちに覗かれてしまう…と思ったが、塀のある家なら開けることもできるのだろう。自分の家はできない…。

まだ誰も道に出ていない早朝に、ときどき大きな公園沿いの道を散歩したり、車をとめてのんびりするのは、カーテンの必要がないからなのかもしれない。車の窓にカーテンはないし、幌を開けるのはカーテンを開けるようなものだ。

家ではカーテンをして自分を守るのに、外では隠さない。

隠さずに、外を眺めることができる。

だけども、日本ではオープンカーを買っても、恥ずかしいからと、幌を開けない人が多い。

ある曇りの日の早朝。いつも以上に路には人も車も少ない。

どこか隔離されたような神秘的な屋外で、緑を眺めてのんびりしていると、やっと1台、向こうから黄色い車が来た。

幌を開けた、オープンカーのコペン。

きっとその人も、誰も起きていない時間を狙って、路に出ているのだ。

幌を開けること。カーテンを開くこと。

時に難しい。

人と会わずに、一緒に食事せずに、寒いのに窓を開けしめして、旅行もせずに。

時に難しい。

今週末の東京、たしか土曜日の夕景と、少し冠雪した富士山は本当に見事で、雪もまだ多くないから、その下にいくにつれ消えていく儚い感じをしばらく眺めていたので、目は良くなったかもしれない。眺めていると、橋の上を行き交う人が足を止める。

なんとなく時間を共有する。

カーテンを閉めて自分だけの空間を作り遮断したいのか、それともカーテンを開けたいのか、もうわからなくなってくる。

そんな2020年の秋。

エンプティ・スペース 019 コロナ渦の今、カーテンを開ける沼畑直樹Empty Space Naoki Numahata

ロードスターというオープンカーを借りて、広く見晴らしのいい道に駐めた。

そこは車の行き交う幹線道路ではなく、ほとんど車の通らない道。

幌を全開にして、街路樹や広い公園の風景を眺める。

走りが楽しい車だけども、走らない。

借りるのは午前中だけ。ここでゆっくり、秋の風景を楽しむ。

それも、モーターライフの一種だ。

[image error]

車もバイクも走ることが目的だけども、佇むことも目的になっていい。

森の中に入り、バンの後ろを開けてピクニックをする。

バイクで峰沿いの道を走り、眺望所でバイクにまたがったまま放心する。

小さなオープンカーコペンで星空を見にいく。

座り心地のいい椅子、車内は余計なものは置かない。

外の風景が借景になり、いつでも場所を変えられる。

ミニマリズムという言葉を知ったころ、ホテルの寝室やテントという、自分の部屋や好きなモノから隔離された空間に心地よさについて学んだが、要するにそういうライフスタイルがあれば、家や部屋なんてどうでもいい。部屋にモノが溢れていても、キャンプが好きで月に何度かテントで過ごすというスタイル。ホテルの空間が好きで、たまにホテルで過ごすというスタイル。多拠点生活。別荘生活。なんでもいい。自分のモノがない空間が好きなミニマリストだ。

車もバイクも同様で、さっとバイクで出かければ、持てるものは少ない。

自分の部屋もしくは家の中の空間をミニマル化し、持ち物を減らすことにこだわっていた時期があったけれども、外に出て過ごすこと自体が、遮断でありリトリートであり、ミニマリズムのようだ。

車を借りたのは、のんびりしたい以外にも理由がある。

視力回復だ。

最近はコロナのせいなのか、自分のせいなのか、iPhoneばかり見つめていて、目が悪くなってきた(それが老眼のはじまりだと認めるのはもう少し先にしたい)。

意識しなければ、車を駐めたあともiPhoneで何か見ようとする。

駄目だ。

iPhoneを置いて、外を眺める。

そんな風に意識的に動かなければ、目はどんどん悪くなるだろう。

4月ごろの自粛期間は、散歩も控えていたから、7歳の娘も含めて、遠くにあるものを見る習慣がなくなっていた。

家の中にあるもので「遠く」には限界があるから、二階の窓からちょっと向こうにある木や雲を眺めてと言うしかない。

娘は素直にやってくれるが、申し訳ない気にもなってくる。

仕方ないので、車で少し走って、遠くのものを見つけようと提案した。自分以上にコロナを恐れている娘は嫌がったが、下りなければいいという条件で外へ出た。

車で走って10分15分程度で、次々と遠くのものを見つける。

富士山や丘、多摩川、目にいいものばかり。

実は、今は基本的には視力に問題ない私だが、10代の後半、今回のように視力の低下を感じることがあった。原因はわからないが、室内に閉じこもって絵を描いていたからかもしれない。セガサターンのゲームをやり過ぎたのかもしれない。だが、サーフィンをやるようになって、劇的に視力が回復した。

理由はサバンナに生きる人と同じだ。

サーフィンとは実に待ち時間が長く、波がないときはただひたすら水平線の向こうを眺めている。

それが良かったらしい。

以来、カーテンを閉めた室内よりも外で遠くのものを眺めるように気をつけていたが、住宅街の一戸建ての家は比較的、カーテンを閉めることが多いんじゃないかと思う。

マンションなら高層階はカーテンを閉めなくてもいいときがあるし、中層階もベランダやテラスが充実している。一方、一戸建ての1階はカーテンを閉めないと住民たちに覗かれてしまう…と思ったが、塀のある家なら開けることもできるのだろう。自分の家はできない…。

まだ誰も道に出ていない早朝に、ときどき大きな公園沿いの道を散歩したり、車をとめてのんびりするのは、カーテンの必要がないからなのかもしれない。車の窓にカーテンはないし、幌を開けるのはカーテンを開けるようなものだ。

家ではカーテンをして自分を守るのに、外では隠さない。

隠さずに、外を眺めることができる。

だけども、日本ではオープンカーを買っても、恥ずかしいからと、幌を開けない人が多い。

ある曇りの日の早朝。いつも以上に路には人も車も少ない。

どこか隔離されたような神秘的な屋外で、緑を眺めてのんびりしていると、やっと1台、向こうから黄色い車が来た。

幌を開けた、オープンカーのコペン。

きっとその人も、誰も起きていない時間を狙って、路に出ているのだ。

幌を開けること。カーテンを開くこと。

時に難しい。

人と会わずに、一緒に食事せずに、寒いのに窓を開けしめして、旅行もせずに。

時に難しい。

今週末の東京、たしか土曜日の夕景と、少し冠雪した富士山は本当に見事で、雪もまだ多くないから、その下にいくにつれ消えていく儚い感じをしばらく眺めていたので、目は良くなったかもしれない。眺めていると、橋の上を行き交う人が足を止める。

なんとなく時間を共有する。

カーテンを閉めて自分だけの空間を作り遮断したいのか、それともカーテンを開けたいのか、もうわからなくなってくる。

そんな2020年の秋。

October 9, 2020

近内悠太『世界は贈与でできている』〜贈与が生む意志力〜 佐々木典士

「交換」が覆い尽くす社会

日本の地方を車やバイクで走っていると、どんな辺鄙な場所に行っても山にはトンネルが開き、道路は舗装されていて安全に走れることに驚く。山に登れば、登山道が整備され、石を積み上げて階段が作られ危険が避けられる。

この本を読むまではそれらについて、先人たちの努力をぼんやりとただありがたいなと思うだけだった。この本を読んだ後、それらは「贈与」だったのだと膝を打った。

贈与と相対するものには「交換」がある。交換はぼくたちの生活の隅々まで行き渡っている。コンビニで売っている100円のコーヒーに客は100円払う価値があると思い、コンビニは100円で売れば儲けが出る。お金とコーヒーが正しく交換されている。(ただの等価交換のはずなのに、お金は何にでも交換でき、腐らない「魔法の紙」なのだからと、お金を払うお客の方がなぜか偉そうにしていることも多い)

現代では、そんな風にあらゆるものに値段がつけられ、市場に売りに出されている。(本書の参考文献のひとつ、マイケル・サンデルの『それをお金で買いますか?』ではその奇妙な例がたくさん挙げられている。・インド人の代理母に子供を生んでもらう料金6250ドル ・刑務所で高級な独房に1晩82ドルでアップグレード、などなど)

だから何をするにつけても「交換する」ことが基準の思考になってしまう。そして値段がつく=交換できるものが多くなるほど、お金の求心力は高まる。いつしか、こんなことを常に自分に問うようになる。自分がやったことに対して、どれぐらいの見返りがあるのか? しようとすることのメリットとデメリットは何か? 払った労力やお金に対してのコスパは?

ボランティアは贈与ではない?

だから一見「贈与」に見えても違うものもある。たとえばボランティア。本書では、若い世代にボランティアは人気であるのに対して、献血が減っていることが指摘されている。それはボランティアは手助けした人から直接「感謝」がもらえるから。一方献血したとしても、輸血先の患者から感謝状が届くわけではない。感謝という金銭ではなく、目に見えないものであっても、それを自分の痛みや労力と「交換」しているのであれば、それは贈与ではない。

何が贈与かと言えば、たとえば親が子供を育てること。途上国なら話は違うが、日本で子供を育てることは自分が年を取ったときに面倒をみてくれるとか、そういった「交換」が行われる保障はすでにない。感謝されるどころか、お互い呪い合う関係になることだって珍しくない。だからこそ適切に愛された子供はそれを「不当に受け取ってしまった」ものだと思い、負い目や負債を感じる。自分が何かをした見返りに親から愛されたわけではないからだ。

さらに近内さんによれば贈与は「それが贈与だと知られてはいけない」ものだと言う。なぜなら

「これは贈与だ、お前はこれを受け取れ」と明示的に語られる贈与は呪いへと転じ、その受取人の自由を奪います。手渡される瞬間に、それが贈与であることが明らかにされてしまうと、それは直ちに返戻の義務を生み出してしまい、見返りを求めない贈与から「交換」へと変貌してしまいます」

芸能人が自分の名前を出して寄付をすると「売名だ」とか「偽善」とか言われるが、それも確かに贈与ではなく、交換に限りなく近い匂いがするからかもしれない。(そういった寄付は交換の範疇ではあるかもしれないが、ぼくはそれでも質が良いものだ思う。前述のボランティアも同じ。また本書でも市場=交換は贈与の前提条件とみなされている)

さらに贈与は「過去時制によって把握される」ものである。育てられている子供がまだ幼い頃は、ご飯が出てきたり、学校に行かせてくれることは当り前のことだと思う。その後、成熟するにつれて、親がしてくれていたことは当り前ではないと気づいたりする。自分が親になったりすればなおさらだろう。だから贈与は、受け取っている最中は気づかなくても、考えてみればありがたいものを受け取っていたんだな、と後から気づくものであることが多い。

「無償の愛」の正体

そして贈与は「受け取ることなく、開始することはできない」

親が子を育てるのは一方的な贈与です。見返りを求めない、いわゆる無償の愛です。(中略)ですが、無から生まれる愛、というのは誤解です。

あるコミュニケーション(言語的なものだけでなく、モノを介したやりとり、手助けしてもらう、他者を頼るなどの「行為」も含みます)が贈与であるならば、そこには先行する贈与があります。その「私は受け取ってしまった」という被贈与感、つまり「負い目」に起動されて、贈与は次々と渡されていきます。

親の無償の愛の以前に、何があるか。

それは、そのまた親(子から見れば祖父母)からの無償の愛です。

「私には育ててもらえるだけの根拠も理由もない。にもかかわらず、十全に愛されてしまった」、つまり「不当に愛されてしまった」という自覚、気づき、あるいはその感覚が、子に「負債」を追わせます(もしそこに確固たる理由があるならば、それは愛でも贈与でもなく、ただの「等価交換」です)。

それゆえ、意識的か無意識的かを問わず、負い目を相殺するための返礼、つまり「反対給付の義務」が子の内側に生じます。

反対給付の義務に衝き動かされた、返礼の相手が異なる(つまり恩「返し」ではない)贈与。これこそが「無償の愛」の正体です。

自分が理由なく受け取ったものを、違う誰かに匿名で託すこと。これが贈与である。(近所同士の物の際限ないやりとり、そこから生まれるつながりなどは、別の文脈の贈与として考えたほうがよいと思う)

贈与が意志力を起動する

こうして考えてみると、自分が何かしていたわけではないのに、受け取っているものはたくさんある。例えばぼくたちの今の健康は、コッホやパスツールとかいった有名な科学者だけでなく、誰かもわからない無名の人たちの猛烈な熱意によって、膨大な研究成果によって守られている。新型コロナウイルスのワクチンができたらお金と交換して打つかもしれないが、そこまで連綿と続いた科学者たちひとりひとりに報酬が与えられるわけではない。

ぼくは本が売れてから、情熱を失ったように感じることがあった。自分を直接的に育ててくれた親や会社がかけてくれた費用や労力は本という成果で返し終わったような気がしていたからだ。しかし、この本を読んでそういう自分は「交換」の思考に捕われていただけだとはっきりわかった。平和や人権や選挙権、インフラ、テクノロジー。ぼくたちの身の回りに当り前にあるものは、誰かが生涯をかけて追い求めたり、その達成がついぞ見ることのできなかった夢ばかりだ。もし自分は親に愛されて育ってないぞ! という人がいても、こういう達成の恩恵は受けているはずだ。

イスラム法学者の中田考さんは端的にこう言っていた。

「水道の栓をひねれば安全な水が出る、夏にコンビニに行けばただで涼しい思いができる、いきなり路上で爆弾が炸裂することもないし、武装集団に襲撃されてすべてを奪われるということもめったにありません。

そういう世界に暮らしていて、これでそもそも幸せじゃないとか言っているのは、ただ鈍いだけです」『みんなちがって、みんなダメ』

ぼくがモノを限りなく減らした部屋で感じたことは、たとえ自分の持ち物ではなかったとしても、どれだけ多くのものに支えられているということだった。

自分の安全で、快適な生活を成り立たせているのは膨大な無名の人(アンサング・ヒーロー。その功績が顕彰されない影の功労者。歌われざる英雄)から不当に受け取った贈与である。それらは到底、一個人が返し終えられるような量のものではない。だから自分も匿名の個人として、見知らぬ誰かへ、会うこともできない世代へ受け取ったものを返していこうと思う。そう思うと情熱もいくばくか戻ってきたように感じる。ぼくはいちばん大事なものは人が何かをしようとする意志力だと思っている。それさえあれば、それこそなんとでも「交換」できると思っているからだ。その意志力を「贈与」が生み出せるとするなら。

贈与を受け取るためには想像力が必要だ。かつて山にトンネルを開け、道路の舗装を請け負った人、人権を勝ち取るために口角泡を飛ばして立ち向かった人、記憶もまだ確かでない頃に自分を育ててくれた親。どれも自分が直接見た場面ではないから想像力が必要になる。自分が不当に愛されたという思考には、自分がそうではない環境に生まれ落ちたらどうなったかという想像力だって必要になる。そんな想像力をどうやったら配れるのか、次の課題のようにぼくには思えた。

[image error]

September 22, 2020

エンプティ・スペース 018 モノは増えて→そして今 沼畑直樹 Empty Space Naoki Numahata

2019年10月30日

なんだかんだ言って、モノは増えていく。

家族暮らしには避けられない道だ。

引っ越しから1年、部屋は綺麗だが、「常にモノがテーブルの上やカウンターに置かれない状況を作る」という面では、崩れることは多い。

妻が食事を作り、食べ、片付け、子どもがテーブルで何かで遊んで、明日の学校の用意をして、という生活のリズムの中で、小さいものが置かれっぱなしになるというのは、正直仕方が無い。

あくまでそれが普通で、自分がそれをせっせと片付けるのは、「神経質」ということになる。

ミニマリズムでテレビ局の取材を受けたときに、「それは神経質に映るからやめましょう」と言われたことがあった。

食器をいちいち洗うという話をしたときだが、なんとなくその言葉が心の底のほうに定着している。

だけども、私はしつこいところもあって、好きなものはなるべく好きでいたい。しばらくして、やらなくなる習慣や読まなくなる本は誰しもあるが、それをなるべく伸ばしたいと常に思っているので、少し執着する。

だから、子どものカチューシャがいつもキッチンのカウンターに置かれていても、しつこく片付ける。

いつもそうやって片付けているつもりなのに、ある日、その片付けスイッチのレベルを少しあげてみた。

しっかり片付けてはじめて、「最近はちょっと緩んでたんだな」と気づく。

そして訪れる静寂の空間。

今のは1階リビングの話だが、いつもそこで仕事をしている。

会社としての機能もいちおうこの家にあり、2階の部屋のクローゼットの棚の上に書類等はまとめて置いてある。

それを、1階の階段下収納に移動した。

今までは入るわけがないと思っていたが、4つほどの箱にすべてまとまっているので、それを積み上げると普通に入った。

空間を上手に使っていなかっただけだった。

2階の部屋のクローゼット上はからっぽになり気持ちのいい時間が続いたが、やがてそこにはキャンプの寝袋と届いたばかりのランドセルが置かれてしまっている。

そこは、神経質にはならない。

収納の中がからっぽだったり整頓されているのは気持ちが良いが、どちらかと言うと、収納にいろいろ入れて、あまりモノの置かれていない気持ちのいい空間ができるなら、収納の中がぐちゃぐちゃでもいいと思っている。

子ども用のロフトも、しばらく放っておいてる。

ミニマリズムの間が保たれている場所もあるし、そうでもない場所もある。

でも、ミニマリズム空間が長続きしているのは間違いない。

2020年9月23日

最近、ちょうど「モノは増えていく」ということに関して書こうと思っていた。

というのも、モノを持たないことのデメリットを感じることがあったからだ。

7歳の娘は運動がそれほど得意ではなく、フラフープもあまりやったことがなかった。

ある公園のイベントでフラフープを子どもたちがやっていたが、当然娘は上手にできない。他の子たちは娘より小さい子だって上手にやる。

今までフラフープのような遊び道具を買いそろえたことがなく、ホッピングのようなものや、キックスケーターなど、近所の子たちが普通に持っているものがない。

そういう遊び道具が欲しいかきいてみると、ローラースケートのようなものが欲しいという。

今までの感覚だと、吟味し、考え、「やはりジョギングでいいんじゃないか」となる。

今回はまず、買ってあげようと思った。

すぐにアマゾンでフラフープ(大人子ども兼用)と大人用なわとびを買った。

いつも娘は一人でなわとびをしているが、一緒にすることにした。

フラフープも一緒にチャレンジしよう。久しぶりにやったら自分も全然できなかった。

ローラースケートも知識はないが、そのうち何か買ってあげよう。

そう思った昨日なのでした。

エンプティ・スペース 018 モノは増えて→そして今沼畑直樹Empty Space Naoki Numahata

2019年10月30日

なんだかんだ言って、モノは増えていく。

家族暮らしには避けられない道だ。

引っ越しから1年、部屋は綺麗だが、「常にモノがテーブルの上やカウンターに置かれない状況を作る」という面では、崩れることは多い。

妻が食事を作り、食べ、片付け、子どもがテーブルで何かで遊んで、明日の学校の用意をして、という生活のリズムの中で、小さいものが置かれっぱなしになるというのは、正直仕方が無い。

あくまでそれが普通で、自分がそれをせっせと片付けるのは、「神経質」ということになる。

ミニマリズムでテレビ局の取材を受けたときに、「それは神経質に映るからやめましょう」と言われたことがあった。

食器をいちいち洗うという話をしたときだが、なんとなくその言葉が心の底のほうに定着している。

だけども、私はしつこいところもあって、好きなものはなるべく好きでいたい。しばらくして、やらなくなる習慣や読まなくなる本は誰しもあるが、それをなるべく伸ばしたいと常に思っているので、少し執着する。

だから、子どものカチューシャがいつもキッチンのカウンターに置かれていても、しつこく片付ける。

いつもそうやって片付けているつもりなのに、ある日、その片付けスイッチのレベルを少しあげてみた。

しっかり片付けてはじめて、「最近はちょっと緩んでたんだな」と気づく。

そして訪れる静寂の空間。

今のは1階リビングの話だが、いつもそこで仕事をしている。

会社としての機能もいちおうこの家にあり、2階の部屋のクローゼットの棚の上に書類等はまとめて置いてある。

それを、1階の階段下収納に移動した。

今までは入るわけがないと思っていたが、4つほどの箱にすべてまとまっているので、それを積み上げると普通に入った。

空間を上手に使っていなかっただけだった。

2階の部屋のクローゼット上はからっぽになり気持ちのいい時間が続いたが、やがてそこにはキャンプの寝袋と届いたばかりのランドセルが置かれてしまっている。

そこは、神経質にはならない。

収納の中がからっぽだったり整頓されているのは気持ちが良いが、どちらかと言うと、収納にいろいろ入れて、あまりモノの置かれていない気持ちのいい空間ができるなら、収納の中がぐちゃぐちゃでもいいと思っている。

子ども用のロフトも、しばらく放っておいてる。

ミニマリズムの間が保たれている場所もあるし、そうでもない場所もある。

でも、ミニマリズム空間が長続きしているのは間違いない。

2020年9月23日

最近、ちょうど「モノは増えていく」ということに関して書こうと思っていた。

というのも、モノを持たないことのデメリットを感じることがあったからだ。

7歳の娘は運動がそれほど得意ではなく、フラフープもあまりやったことがなかった。

ある公園のイベントでフラフープを子どもたちがやっていたが、当然娘は上手にできない。他の子たちは娘より小さい子だって上手にやる。

今までフラフープのような遊び道具を買いそろえたことがなく、ホッピングのようなものや、キックスケーターなど、近所の子たちが普通に持っているものがない。

そういう遊び道具が欲しいかきいてみると、ローラースケートのようなものが欲しいという。

今までの感覚だと、吟味し、考え、「やはりジョギングでいいんじゃないか」となる。

今回はまず、買ってあげようと思った。

すぐにアマゾンでフラフープ(大人子ども兼用)と大人用なわとびを買った。

いつも娘は一人でなわとびをしているが、一緒にすることにした。

フラフープも一緒にチャレンジしよう。久しぶりにやったら自分も全然できなかった。

ローラースケートも知識はないが、そのうち何か買ってあげよう。

そう思った昨日なのでした。

August 18, 2020

人に見せられないもの。沼畑直樹

ミニマリズムに出会ってキャンプを始めたころ、揃えた道具の競い合いのような雰囲気が周辺で起こり、ある人に「そこでまた競ってしまう」と指摘されたことがあった。

それから、どんなことでも「これは競争になっていないか?」と自分に問いかけるようになり、「競争からはおりる」を心がけている。

なので、キャンプの道具は相変わらず貧相で、妻からはよく文句を言われている。

料理道具も同じで、なるべく「いい器」競争にならないようにしている。本当に欲しくなったものと出会ったときだけ買う。あとは全部を素晴らしいお洒落なものに揃えたりしない。

競争から下り、人と比較せず、自分のためだけに物を買って、ひっそりと、あまり人と会わずに暮らしていると、本当に「楽」だ。

だけども、競争の誘いはいつでもやってくる。

素晴らしい家がテレビで紹介されたとき。お洒落雑誌でクラシックな車を所有している人が紹介されたとき。誰かの八ヶ岳の別荘がWeb記事に載っていたとき。

紹介されるほどのものだから当然素敵で、いいなぁと思ってしまう。

キャンプのための土地を買った、海の近くにセカンドハウスを買った…。

メディアには競争をあおるものばかりだ。

「お金の儲け方」「会社を経営して成功する」といったものは当然人気で、若者の目標としては「稼いで、好きなことして、SNSでフォロワーを増やす」が一定数の支持を得る。

それはまったく問題はないし、こだわりのもので自分を武装するのも悪いことではない。ただ、競争は疲れる。

もし一度参加すると、しばらくの間夢中になり、そして疲れ果てるのだ。

競争で見る隣の芝はものすごく青い。

自分で「参加しない」「競争をしない」「誰がなんといおうとかまわない」と割り切って、競争から距離を置けば、誰かをうらやましく思うことはない。

少し前なら、ネットがなくて、雑誌も手に入りにくい田舎では世間と隔絶された暮らしができた。

若い頃に久米島で暮らしていたころは、ネットがないので外の情報は本当に入ってこない。テレビ局は2局(+NHKかもしれない)だけ。時々友人から手紙が来る。流行っている曲もドラマもCMもまったくわからない。

それでも、靴をサンダルに替えて、毎日適当な服で暮らせる開放感は素晴らしかった。朝起きると海を見下ろす丘の上に出て、コーヒーが飲める。北海道では見たことのないような海に色に毎日感心する。時々、鯨が向こうに見える。

そのかわりに、世界と隔絶されているので、流行にはまったくついていけない。若いときには致命的なのかもしれない。お洒落さんにはなれない。

そのかわりに、夜には蛍が集まる谷に行ける。夜に島を一周する道路を走っても、ほとんどすれ違わない。天の川が雲のように見える。ウィンドサーフィンのボードは砂浜に置いたままで誰も盗まない。

そもそも島にお洒落さんなんて一人もいない。今はネットとAmazonのせいで、いるかもしれない。

メディアがある以上、競争のお誘いはやってくる。お洒落戦争、クールな生き方、お金があるかないか。ミニマリストという言葉自体、物が少ない競争を生んでしまったかもしれない。

本を出したときにラジオで言わせてもらった。「こういう人はミニマリストじゃない」ではなく、「あなたもミニマリストですね」にしないと、すぐにこんなものは廃れてしまうと。他のミニマリストのことは知らないので今の現況はわからないが、持ち物の多い少ないという狭い定義にとらわれたり、ミニマル自慢になっていなければいいなと思う。

隣の芝を見なくなった自分としては、今はほとんどローカルかつ個人的な興味で生きていて、他の人には役に立たない情報ばかり持っている。この季節はここから朝陽があがってとか、近所のあの店がどうのこうのとか、ただひたすらローカルだ。

夏休みに心がけたのは、都外に出ないこと。でも川遊びを子どもにさせてあげたい、近くの公園でBBQをさせてあげたいということ。家の前で花火をすること。久々にパスタとうどんを手打ちすること。

流星群を観ること(外には出たけど数分で戻った)。

盆踊りがなかったので、家の中で東京音頭と北海盆踊りを踊ること。夏祭り風にふきもどしと風車を手作りすること。

SNSに載せられるようなことは特になかった。

特に、リビングでひたすら東京音頭を娘と踊る姿は、どちらかというと隠さなくてはいけないようなことだ。でも、人に見せられないことが、駄目なことばかりとは限らない。メディアやSNSに出ない、隠れているものにも、ポジティブで楽しい何かがあったりするのだ。それに、格好がお洒落でないから、あの人は幸せではない。そんなことはあるわけがない。俺のキャンプ道具が貧相だから、俺のキャンプが楽しくない…わけがない。

人に見せられないもの。 沼畑直樹

ミニマリズムに出会ってキャンプを始めたころ、揃えた道具の競い合いのような雰囲気が周辺で起こり、ある人に「そこでまた競ってしまう」と指摘されたことがあった。

それから、どんなことでも「これは競争になっていないか?」と自分に問いかけるようになり、「競争からはおりる」を心がけている。

なので、キャンプの道具は相変わらず貧相で、妻からはよく文句を言われている。

料理道具も同じで、なるべく「いい器」競争にならないようにしている。本当に欲しくなったものと出会ったときだけ買う。あとは全部を素晴らしいお洒落なものに揃えたりしない。

競争から下り、人と比較せず、自分のためだけに物を買って、ひっそりと、あまり人と会わずに暮らしていると、本当に「楽」だ。

だけども、競争の誘いはいつでもやってくる。

素晴らしい家がテレビで紹介されたとき。お洒落雑誌でクラシックな車を所有している人が紹介されたとき。誰かの八ヶ岳の別荘がWeb記事に載っていたとき。

紹介されるほどのものだから当然素敵で、いいなぁと思ってしまう。

キャンプのための土地を買った、海の近くにセカンドハウスを買った…。

メディアには競争をあおるものばかりだ。

「お金の儲け方」「会社を経営して成功する」といったものは当然人気で、若者の目標としては「稼いで、好きなことして、SNSでフォロワーを増やす」が一定数の支持を得る。

それはまったく問題はないし、こだわりのもので自分を武装するのも悪いことではない。ただ、競争は疲れる。

もし一度参加すると、しばらくの間夢中になり、そして疲れ果てるのだ。

競争で見る隣の芝はものすごく青い。

自分で「参加しない」「競争をしない」「誰がなんといおうとかまわない」と割り切って、競争から距離を置けば、誰かをうらやましく思うことはない。

少し前なら、ネットがなくて、雑誌も手に入りにくい田舎では世間と隔絶された暮らしができた。

若い頃に久米島で暮らしていたころは、ネットがないので外の情報は本当に入ってこない。テレビ局は2局(+NHKかもしれない)だけ。時々友人から手紙が来る。流行っている曲もドラマもCMもまったくわからない。

それでも、靴をサンダルに替えて、毎日適当な服で暮らせる開放感は素晴らしかった。朝起きると海を見下ろす丘の上に出て、コーヒーが飲める。北海道では見たことのないような海に色に毎日感心する。時々、鯨が向こうに見える。

そのかわりに、世界と隔絶されているので、流行にはまったくついていけない。若いときには致命的なのかもしれない。お洒落さんにはなれない。

そのかわりに、夜には蛍が集まる谷に行ける。夜に島を一周する道路を走っても、ほとんどすれ違わない。天の川が雲のように見える。ウィンドサーフィンのボードは砂浜に置いたままで誰も盗まない。

そもそも島にお洒落さんなんて一人もいない。今はネットとAmazonのせいで、いるかもしれない。

メディアがある以上、競争のお誘いはやってくる。お洒落戦争、クールな生き方、お金があるかないか。ミニマリストという言葉自体、物が少ない競争を生んでしまったかもしれない。

本を出したときにラジオで言わせてもらった。「こういう人はミニマリストじゃない」ではなく、「あなたもミニマリストですね」にしないと、すぐにこんなものは廃れてしまうと。他のミニマリストのことは知らないので今の現況はわからないが、持ち物の多い少ないという狭い定義にとらわれたり、ミニマル自慢になっていなければいいなと思う。

隣の芝を見なくなった自分としては、今はほとんどローカルかつ個人的な興味で生きていて、他の人には役に立たない情報ばかり持っている。この季節はここから朝陽があがってとか、近所のあの店がどうのこうのとか、ただひたすらローカルだ。

夏休みに心がけたのは、都外に出ないこと。でも川遊びを子どもにさせてあげたい、近くの公園でBBQをさせてあげたいということ。家の前で花火をすること。久々にパスタとうどんを手打ちすること。

流星群を観ること(外には出たけど数分で戻った)。

盆踊りがなかったので、家の中で東京音頭と北海盆踊りを踊ること。夏祭り風にふきもどしと風車を手作りすること。

SNSに載せられるようなことは特になかった。

特に、リビングでひたすら東京音頭を娘と踊る姿は、どちらかというと隠さなくてはいけないようなことだ。でも、人に見せられないことが、駄目なことばかりとは限らない。メディアやSNSに出ない、隠れているものにも、ポジティブで楽しい何かがあったりするのだ。それに、格好がお洒落でないから、あの人は幸せではない。そんなことはあるわけがない。俺のキャンプ道具が貧相だから、俺のキャンプが楽しくない…わけがない。

Fumio Sasaki's Blog

- Fumio Sasaki's profile

- 598 followers