Fumio Sasaki's Blog, page 3

July 18, 2021

伊藤洋志『イドコロをつくる』〜正気を保ちつつ、凌いでいく〜 佐々木典士

イドコロとは、自分が落ち着けて、世の中の精神攻撃から受けた傷を回復したり、活力を取り戻せる場所。

なぜそういうものが必要かと言えば、今が乱世だから。終身雇用制や、核家族など今まである程度はうまくいっていた社会の仕組みが機能不全に陥っていることは誰でも承知している。しかしながらまだ、次はこれですという確たる形がよくわからない。

自由や利便性や生産性を追求してきた中で、家族や職場の同僚、商店街のおじちゃんおばちゃんたちとの関係性はバラバラになってしまった。そうしてもう随分経ち、どうやら失われたコミュニティが大事なものだったというのはみんなが気づいている。

自分も「そうだよね、大事なのはコミュニティだよね」とわかってはいるが、根無し草の自分にとっては重さを感じる言葉であり、ついついリストの後まわしになり、大きな課題としてどでんと控えている。

イドコロという「淀み」イドコロというのはもっと軽みのあるものである。ともすればコミュニティというのはメンバーリスト化したり、その中で序列ができてしまったりする。かと言ってチェーン店の店員と客のように、挨拶もせずにただ流し流されていくわけでもない。

伊藤さんによればそれは人の「淀み」のようなものだ。「たまたま居合わせた人が適当な範囲で交流することが正気を保ち、元気でいることにつながる」と伊藤さんは言う。

だから、地域にある小さなお店に通うだけでも「イドコロ」になりうる。そういうところで、いつもの顔にほっとしたり、世間話をしたりするだけで救われる。というわけで「銭湯」も重要なイドコロのひとつだ。

世間話の効能世間話なんて大した効能はなさそうに思えるが、そうではない。たとえばこんな話が出てくる。「ある洗脳による監禁事件の主犯は被害者を個人の飲食店には連れていかなかったという。匿名性が高く外部との会話が発生しないコンビニなどで食事を確保させ、駐車場で食べることを好んだのだという」。

人を洗脳するには、外部からの情報を断つのが効果的。思えばそもそも、カルトは孤独な人を見つけてその人を肯定し、居場所を提供するのが常套手段だった。ひとつしかイドコロがないと人は容易に狂わされるのだろう。

だから最近はこんなことをしているんですよ、と世間話で言える人がいなくなったらまずい。こんなことをしようと思ってるんですよ、と世間話で言っても伝わらないことばかりを考えていてもまずい。

乱世なのでみんな先行きが不安だ。そうなると、2030年にはどうなるのか、2040年はどうなるのか、そのために今何をするべきか多いに惑うことになる。そうして悩んでる時に、成功者からこうしたらうまく行きますよ、というおすすめされる方法はたくさんある。そんなこんなでミニマリストで1日1食で、投資を勉強して暗号通貨を睨みながらFIREを目指し、筋トレして断糖しながらNMNサプリを飲んで長寿を目論んでますと言われれば、そんな重装備で大丈夫かとかなり危うい感じがする。

まとめ動画を見て勉強しながら、オンラインサロンで仲間と交流しつつ人脈を探り、SNSとYouTubeチャンネルの更新をがんばっています! という話は、意識の高いコミュニティ内では褒められるかもしれないが、おじさんやおばさんとの世間話の審判では認められないかもしれない。

誰でも正気を失う可能性があるこれらはまだましな方だろうか。陰謀論、偏ったスピリチュアル、SNSでのバッシング依存、危うい投資やマルチ商法など、ぼくにも覚えがあるがまともで常識があったはずの人がなんらかのきっかけで正気を失ってしまうことがある。新型コロナウイルスは手をしっかり洗い、どれだけ対策をしていた人でも感染してしまうことがあるというが、それと似ているかもしれない。

正気を取り戻すためには、複数の場を持つことが大切になってくる。自分のしようとしていることを世間話でしたときに「それ、なんか大丈夫?」「ちょっと何言ってるのかよくわからない」と言ってくれることは結構大事なのだ。どれだけ高級なコミュニティに属していても、それだけに浸るとどうしても偏りや歪みが出てくる。「文明から離れて一人になれる空間」もイドコロのひとつとされるが、それは自然を眺めているときに自然から「私達はそういうことしないですね」とたしなめられることがあるからだと思う。

イドコロという免疫システムそうしてイドコロも複数持つことが推奨される。アナロジーとなるのは、身体の免疫だ。

「身体の免疫系も、第一段階の物理的防御(汗、皮膚、唾液)に、第二段階の自然免疫(好中球、マクロファージ)、第三段階の獲得免疫(抗体、キラーT細胞)の三段階で外敵からのアタックに対応している。いくつも対抗策が用意されているのは、外敵の種類も無数にあるからである。そのため複数の要素を掛け合わせて無限の対抗手段を持てるようにしているのである。思考の免疫系としてのイドコロも、どれか一つで現実世界の無数の精神攻撃に対応できるものではない。映画とかはドラマが盛り上がるので家族愛など強力な要素を強調するが、現実世界で、家族だけ、あるいは友人だけで世の中の精神攻撃に対応しきることは難しいのである」

関係が比較的固定されていて、長く付き合う必要のある家族や仕事仲間や友人(自然免疫的)だけではダメ。家族などがダメだったとしても、趣味の集まりや、通える小さなお店や、居心地のいい公共空間(獲得免疫的)だけでもダメ。「「家族を大事にしよう」ぐらいなら標語が教えてくれるが、それだけでも不足だし、「地縁血縁は古い」などの過剰な未来志向には人生の長さを想定していないなどの穴がある。結局のところ、新旧どちらも大事」なのだ。

人への信頼感を取り戻す個人的に気になったのは、伊藤さんが都内なのに土間がついているという物件を改装したときの話。それはイドコロのひとつである「有志でつくるオープンな空間」でもある。そして漆喰で壁を塗ったり、床を貼ったり、天井を抜いたりする作業のなかで「人への信頼感が醸成された」のだという。それは不思議なことにいろんな知り合いが作業を手伝いに来てくれたから。そして他の誰かが改装するとなると自分も手伝うようになったのだという。「何かあったら、誰かにできる範囲で手伝ってもらえる」という感覚は人生に対する安心感になる」のだ。

カフェに行くと、コロナ対策で隣の席との間にはついたてを立てられている。これは新自由主義と自己責任論が浸透した世の中を象徴しているように思う。近しい人との間にもついたてがあり、各自自分のことは自分でしましょうねと言われている感じだ。何かを誰かにやってもらいたいなら対価を支払い、自分が手伝うなら対価をもらいましょうという殺伐とした世界観。ニュースを見ていると、他人はすぐにあおり運転をし、SNSでバッシングをし、セクハラやパワハラに満ちた危険な存在ということになってしまう。この世界観で他人を眺めることはジワジワとダメージを受ける精神攻撃だ。

さらに他人への信頼感が薄くなっているところに、コロナがやってきた。他人はウイルスの媒介者であり、避けるべきもの。さらにコロナをどの程度重く扱うかという問題には個人差があり、自分の考えが通じないと苛立ってしまう。まさに「今は分断の時代という評価もある一方で、ある種の同調圧力も強いという不思議な状況」なのだ。感染を予防することも大事だが、失われた人への信頼感を回復していくことは長いタイムスパンでの目標になると思う。

足元を確かに、したたかに実際にどうやって伊藤さんがイドコロを作ってきたかというノウハウはコミュニティ作りを実践している人にも役立つはずだ。そして落語を聞いているような軽妙洒脱で、正気を失わせがちな事案についてシャープに指摘してくれるもありがたい。ここにいくつか紹介したい。

・治安の悪くなった現代のSNSは、くつろぐ場所ではなく、おもに告知か告白や告発の場である。

・個々人の体験はコンテンツなどという資材ではない。

・ゲームなどの脳の報酬系をいち早くハッキングできるエンタメは導入が簡単だが自分が変化しない。

・作業の自動化は善とされているが、自動化した分だけ共同作業が減るので、自動化の分だけどこかに別の共同作業を用意しないと逆に不調をきたしやすくなるはずである。ドラム式洗濯機と全自動食洗機とブラーバ(もしくはルンバ)だけでうまくいくと思うなよ! である。

・レビューシステムは大規模な集団の中で悪徳者を排除することは得意だが、多様な価値観を同時に共存して発展させるのは苦手だ。

本全体のメッセージとして強調されているのは、バランス感覚であり、足元の確かさ、地道さだと思う。乱世だと、これだけでうまくいきますよ、という単一的だったり断定的なメッセージについ乗っかりたくなってしまう。そうして次は○○が来るとか、○○はもう古い!という言葉に騙されやすくなってしまう。弁の立つひとりに、世の中のすべての事象を切ってもらうことを期待してしまうのも症状のひとつだ。

新しいものも古いものも、どれも確かに大切ではあるのだが、実際はどれかひとつで長く大きな効能が続くようなものはない。だから単体ではなくいろいろと組み合わせていく。見つけたイドコロもいつかはなくなる。だからうまく行く方法に乗っかり続けることではなく、傷ついては回復しとりあえず当面の間をしのぐ。それを複数走らせてなんとか続けることが、本当の知恵なのかもしれない。

イドコロをつくる 乱世で正気を失わないための暮らし方 created by Rinker Kindle Amazon 楽天市場 Yahooショッピング

イドコロをつくる 乱世で正気を失わないための暮らし方 created by Rinker Kindle Amazon 楽天市場 Yahooショッピング

June 21, 2021

多少の不満はあります。 沼畑直樹

友人が瀬戸内海に行くかもしれないということで、香川に住んでいる佐々木さんにメールをした。瀬戸内海の話をしているうちに、「幽玄さを感じるときがある」と佐々木さんが言った。

私の瀬戸内海体験は、20歳のときにバックパッカーで岡山をまわったとき(横溝正史の小説の舞台となった町を巡った)と、10年ほど前に仕事仲間と車で尾道や香川のうどんを食べに行ったとき。

四国から尾道側に行くために、晴れた日に大橋(何橋かは不明)を渡って、その壮大さ、美しさに感動した。

以来、自分にとっての瀬戸内海は、あの橋から眺めた島々の風景で、爽やかなイメージしかない。そこに「幽玄さ」はなかったはず。

でも佐々木さんは「幽玄」というので、写真を見せてもらったところ、それは海の風景だった。

少し鈍くなった青い空とグレーの雲。雲の一部はオレンジ色の夕陽に染まり、海はオレンジとグレーの縞模様。

おそらくすぐに姿も色も変える、美しく儚い瞬間。

佐々木さんいわく、夕景だけでなく、「もや」がかかるときも幽玄すぎると感じるときがあるという。

そんな風景が高松の中心のほうからも見えるらしい。

実は、数日前には東京でも見事な夕景になった。車に乗っていて、助手席にいる妻が気づいた。

あきらかにいつもと違う美しさ。小さく分かれて複雑な模様を描いた雲たちがきれいに染まっている。

でも、たいていが建物に隠れていた。

唯一大きな空が見えたのは、公園を横断する道路を走っているとき。それは一瞬で、公園を過ぎるとまた夕景は建物の影に隠れてしまった。

もしこれが湘南なら、沖縄なら、日本海なら。

西の空が大きく、夕陽が人も建物もオレンジ色にするんだから、たまらない。

時には「幽玄」な姿も魅せる。

海外に行かなくても、日本のあらゆる場所で、今とは違う何かがある。

だからといって、雑誌に出てくる移住体験談のようにはいかない。

この地に住むいろいろな理由がある。

だから、多少の不満を持ちつつ生きる。

家族暮らしだから、さすがに安易な移住はない。

厳しいミニマリズム生活もない。かなり緩い。

気になるは子どものことばかり。

コロナ渦で変わらない日常が続くけれども、十分な体験は得られているのかどうか。

どうもそこのところが、答えの出ない問いになっている。

そんなときに耳にした、高校の国内留学の話。まだわからないけれども、瀬戸内海に友人が行くというのは、それに絡んだ話だった。

たとえば東京に住んでいても、高校を久米島や北海道、四国など地方の高校を選べるシステムがあるという。

海外留学ではなく、国内留学。

都内での激しい受験戦争に身を置くのではなく、体験を重視した高校生活を選ぶ。

たしかに、塾通いの先には高給が待っているかもしれないけれども、そこをあえて地方で勉学に励むというのは、何もないかもしれないけれども、何かがあるに違いない。

それは地元の人との小さな出会いかもしれないし、大きな出会いかもしれない。

ふと目にした暮らしぶりや風景かもしれない。

住まなければわからないもの、会えないものがあるのだ。

「沖縄はトロピカルでハッピーだ」というイメージを多くの人が持っていても、実際に住むと冬の寂しさとか、米軍の基地の危うさとか、いろいろある。でも、東京の暮らしだけがスタンダードではないのだと気づける。

自分の瀬戸内海のイメージだって、狭すぎて、何もわかっていない。

子どもに勉強はもちろんさせたい。でも、五感を使った体験や、違う環境との遭遇、美しい瞬間や風景、価値観を変えるような出会いは、やっぱり人生に必要だと思ったりする。

それは平和な時代だからこその悩みかもしれない。

昔はもっと、いろいろな体験があった。

そんなことを考えていると、戦国武将や幕末の志士たち、ヨーロッパの大航海時代を生きた人など、人類はとてつもない体験主義の時代があったのだなと思う。項羽と劉邦も坂上田村麻呂も義経もジョン万次郎も渋沢栄一も。アレキサンダーもグラント将軍もナポレオンも。

思いを馳せるとドラマチックな感情に浸れる。が、苦しみを伴う過酷な体験もあったはずで、今の平和な時代が悪いわけではない。

平和の時代にもたくさん体験があった。けども、コロナは人々を家に閉じ込め、体験の機会を奪った。

だから、みんな、多少の不満はある。

それでも歯をくいしばっているところは、やっぱり人間は凄いなと思う。

そしてやっと、いろいろな体験ができる日々が訪れそうな気配はある。

もしかしたら瀬戸内海の幽玄を見れる日は近いのかもしれない。

June 1, 2021

言葉を選ぶ「根拠」を変える。 シンプルでミニマルな母国語(英語)の学び方 沼畑直樹

「英語ができる人」というのは、一種類ではない。

まず、文法的な知識が豊富で、日本における英語テストが高得点の人。

当然、「英語ができる人」と言える。

もう一つ、真逆のようなパターンの人がいる。

それは、「発音がネイティブ並で、ペラペラ話せる人」。だけど、文法的な知識が豊富なわけではない。

英語の知識が豊富なパターンは、日本語との比較も得意で、読み書きも上手。勉強型だ。

発音が上手い人の方は、ときどき英単語を日本語で言えない。これは体験型と言える。

基本的に、日本人が学校で英語を学びはじめるとき、対日本語で英語を学び始めるので、最初から翻訳、通訳のための勉強をしていることになる。

外国語を日本語に訳すためには文法的な知識が必須となり、当然難易度は上がる。

そして、多くの人がこの対日本語の勉強をやり続ける。

もし子どもが母国語を学ぶように言語習得を試みれば、もっとシンプルなはずなのに、どんどん英語知識は複雑化していく。

「発音がネイティブ並で、ペラペラ話せる人」は、日本では子どものころに海外にいたバイリンガルが大半になる。

少数派だが、日本で独学で辿りついた人もいる。

そういった人の共通点は、「どの言い方が正しいか」「今どうゆう言葉を使うべきか」という点での、根拠となるものが決定的に違う。

勉強派が文法の組み立てや、机上で学んだものを根拠にするのに対して、ネイティブ派は実際の生活の中で体験したものが根拠になっている。

「こういう状況のときは、普通こう言うね」という言葉が出てくるのはそのためで、文法的にはよく分析はできていない。

だから、日本人に「これは文法的に考えるとこうなるはずだけど」と言われても、「実際はこうなんだから、なんとも言えない」となる。

母国語としては、それでいい。だからペラペラ話せるのだ。余計なことを考えない。

文法にこだわると、

Not really.

という言い方でさえ、「日本語だとどうだろうか」「どうゆう構造だろうか」という謎解きに走ってしまう(筆者のことです)。

では、こういった母国語のような根拠を持つために大人としてどうすればいいのか、方法はあるのかというと、ある。

それは、とてもミニマルでシンプル。

「シチュエーションごと真似する」

だ。

何かを食べて

It’s yummy.

と母親が言った場合、赤んぼうは「何かを食べたあとに言う言葉」であることを知る。

さらに、表情から感情を読み取り、嬉しいときに言う言葉だとわかる。

こういった簡単な推測から始まり、それが辞書で言葉を調べられるようになるまで推測の毎日。

決して、「これは日本語だとなんて言うっけ?」とはならない。

状況、感情、イントネーション、発音、すべてを聴き取り、真似して、使えるようになる。

これが話す際の言葉を選ぶ根拠になるので、文法的な間違いを指摘しても、「いや、誰かがこう使ってた」と言って認めないこともある。それほど、子どもにとっての実体験は強い。

「たぶんこうだろう」で使い続けるので、間違いを指摘されなければ間違ったまましばらく使ったりするが、やがて矯正されていく。

「この間違いを指摘される」は子どもにとって屈辱でもなんでもなく、当たり前のことだが、大人はそれを恥とするので、「指摘されまい」と殻を作ってしまう。「間違った英語を話したくない」と思ってしまう…。

また、当然ながら、イントネーションも発音も親やアニメから聴いたものをそのまま真似するので、小さいころから英語ネイティブの子どもは大人と同じ発音をする。

このプロセスを、大人になった日本人が辿りたいと思った場合、できるのかどうか。

多くの問題はあるけれども、できる。

問題というのは、「すぐに単語の意味を調べたくなる」病だ。

便利な世の中なので、すぐに単語を調べる方法はいくらでもある。

だから、調べずにはいられない。

これが母国語のプロセスを邪魔する。

「すぐ訳そうとしてしまう」という気持ちも問題だ。

英語で言われたことを、日本語として訳してやっと「理解した」となるのも、邪魔をする原因になる。

それを踏まえたうえで取り組む場合は、今はYoutubeが大活躍する。

ポイントは、日常生活を追ったネイティブのもので、子どもが出てくるもの。

互いの会話があるものがいい。

NGは、大人がカメラに向かって話し続けるもの。これは推測が難しく、子ども向けアニメも母国語プロセスをふめるものが多い。

観るときのコツは、決して日本語に訳さないこと。

知っている単語でも、あくまで英語として、そのまま聴き、受け入れる。「こういうシチュエーションのときにそのまま使う」つもりで聞く。

発音、イントネーション、語順なども、そのまま。

応用なんて考えない。

同じシチュエーションでしか使えないという心構えでいい。

文法的な分析はしない。

1シーン1センテンスで覚えたら、それを使う根拠の筆頭にする。

文法的に解釈して、あれ、おかしいな…なんて考えない。

この根拠を増やしていく。

そうして、観たもの、聞いたものしか、使えないのだという心構えで増やしていく。

日常での会話は、それがベーシックとなるのだ。

子どもが読み書きを覚えて、専門用語を使い始めるのは、小学校から。

その前段階では、このような言語習得のためのプロセスがどの言語にも存在する。

状況や感情から推測し、音やイントネーションをそのまま真似をする。

1シーンにつき1センテンス。

観なければ、聞かなければ絶対に学べない。

1対1で目の前の講師と話をしていても、このプロセスは決して辿れないのだ。

いきなり大人の英会話が聞き取れなくても、子どもの英語からはじめれば、少しずつ鍛えられていく。

コツ

・字幕は読まない 消せるなら消す

・聴きとれた(意味がわかった)単語だけ聴くのをやめる

・全体を真似するのだから、文法的な解釈をする必要がないと認識すること

・物まねするように、声色(トーン)、抑揚も真似する。

参考動画として、まずは赤んぼうが言語を覚える様子を紹介している動画。

赤んぼうが親の言葉をそのまま真似するパラレルトークや、物事にラベルを付けていくように単語を覚えていく様子を紹介している。

手を上げて、下げて、Up、Downと言ったり、スイッチをオンオフしながら、On、Offと言う。

当たり前のことをやっているだけだけども、これが母国語のプロセスとなる。

子どもの簡単な英語と抑揚を知るにはこれもいい。

キッズたちが登場するHiHo Kidsだ。

多くのルーティン系動画は、大人がずっとしゃべり続けていたり、音楽があったりと、向いていないものばかり。

状況と会話がそのまま収録されているものは探すのに苦労する。

もし、少しでもこういった動画からそのまま使い方を覚えたら、文法的な間違いや発音的な間違いなど気にせずに使う。

「間違ったままでもいい」くらいに思って、使えばいいのだ。

勉強型でもいい。英語の勉強や文法解釈は楽しい。その一方で、ネイティブ型の根拠を持つようにすると、さらにレベルアップすることになる。

Not really.

も、何も考えずに使えるようになるはずだ。

April 19, 2021

申し訳ない気持ちはどこから来るの?② 所有も生年月日もない世界 佐々木典士

日本にいると「申し訳ない」という気持ちに触れることがめちゃくちゃに多い。たとえば、誰かの時間を使ってしまうことに対する申し訳なさと言ったら世界一かもしれない。

・電車が1分遅れて到着すると「お急ぎのところ、申し訳ありませんでした」というアナウンスが入る。

・コンビニで30秒待つような事があれば、別の店員がレジを開けるべく駆け足でやってくる。

・車に乗って交差点を左折しようとすると、横断歩道を歩いている中学生が車を待たせてはいけないと小走りで渡ろうとする。

・車を入れてもらったら、お礼にハザードを出すという風習。

こういう生活に慣れていると、たとえばぼくが住んでいたフィリピンに行くと面食らってしまう。

・軽くスーパーで買い物でも、と思うとレジが遅く1時間かかったりする。

・スタバにて。提供されるのは日本と同じ飲み物で、スタッフの人数も充分にいる。なぜだかよくわからないが大体日本の4倍ぐらい待たされる。

最初、日本人は困惑する。日本ならもう待てん、限界だ! と思う時間×3ぐらい待たされるからだ。だが、まわりを見渡してみると、店員もお客を待たせて申し訳なさそうにもしていないし、お客も待つことでイライラしている様子もない。イライラしているのは自分一人だけ、そのうち自分の一人相撲なのだと理解する。無限に引き伸ばされた時間の中では自分もイライラしないのが得策だと思えるようになる。そのうち店員も誰もかれも申し訳なさそうにしていないのが、心地良くなってくる。

どうやら、彼の地では「時間」というものの価値が少し違う。熱帯だと美味しいフルーツが勝手にそこらへんにできるし、魚も釣れる。凍えて死ぬ心配もないので、家も簡素なものでよい。だから、みんなのんびりしている。時間は潤沢にあり、潤沢にあるものは人にあげてもイライラしない。だいたいそのような理解が一般的だ。

生年月日のない世界奥野克己さんの『ありがとうもごめんなさもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』を読み、さらなるヒントをもらった。奥野さんがフィールドワークをしたのは、マレーシアのボルネオ島に住む狩猟採集民の「プナン」。狩猟採集民ではあるが、Tシャツを着て、最近は主食やお酒を買ったりするのに現金も使うこともある。それでもその文化は日本や他の先進国で自明とされているものとは全然違う。

たとえば、プナンの人々は自分の生年月日を知らない。ただ、誰よりも先に生まれたとか、後に生まれたとか大まかなことだけは把握している。想像しづらい状況だが、生年月日を知らないということは、少し考えるとなんとも痛快ではないかと思えてくる。当然そこでは平均寿命なんていうものもない。

ぼくたちは、自分の生年月日を強く意識している。日本人の平均寿命はこれぐらいだから、自分の残りの命は大体何年ぐらいだと見積もれる。何歳で退職して、残り何年生きるからどれぐらいのお金が必要でとか、確定申告はいついつまでにとか、この仕事の締め切りがいつとか、分節化された時間とその期間で達成すべき目標もまた強く意識する。

プナンの子どもに「将来の夢は?」と聞いてもポカンとするそうだ。意味がわからないと言ってもいいのかもしれない。狩猟採集民になりたい職業を聞いても意味がわからないだろう。生きることは食べることであり、食べ物を取ってきてそれを食べることが生きることだからだ。時間が大事になったのは農耕が始まってからのこと。いつ種を植えるべきかと季節を意識したり、穀物の貯蔵ができるようになったら将来を心配することが「できて」しまうようになる。

反省のない世界プナンの人々はどうやら反省もしない。何か問題が起ったとき、話し合いの場がもたれることはあるが、誰々が悪いと、個人の責任を問うことはなされない。

選べる職業が無数にあり、膨大な目標があり、そのために無限に分節化された時間の中で生きていると「反省」というのは大事な要素になってくる。未来にある目標を達成するためには、しでかしてしまった過失を次に起こさないようにすることが大事だ。何が自分の落ち度だったのだろう、何が良くなかったのだろう、改善すべきポイントは? 無限の反省を行うことが美徳になる。

自分の悪かったところを認めるのが美徳になると、それが行き過ぎて病気になる人が出てくる。一方プナンには反省がないので、精神病や自殺はほぼない。フィリピンは日本より遥かに貧しい国だが、10万人あたりの自殺率は日本の6分の1。とにかくみんなニコニコしている。

所有もない世界誰かの時間を奪う以外に申し訳ないシチュエーションも考えてみた。たとえば、誰かの車を借りて、それをぶつけてしまったらすごく申し訳ないと思うだろう。

奥野さんによれば、プナンはバイクを借りて、パンクさせても何も言わずに返す。タイヤに空気を入れるポンプを壊してしまっても、そのまま返す。ここでも反省していない。

なぜかと言えばそもそも「所有」の概念がないから。奥野さんが持ち込んだサンダルや、カバンは勝手に使い回されて帰ってこなかったりする。持ち込んだラーメンや缶詰なども勝手に食べられている。

悪気があってやっているわけではない。そこにあるものは誰か個人に属するものではなく、いつも全体のものなのだ。獲物を取ったときに、仕留めた人やその狩りで果たした役割が大きな人が大きい部位を取ったり、美味しい部位を取るわけではなく完全に平等に分けられる。今回の狩りで活躍できたとしても、次もまた同じようにできるかどうかわからない。目の前にいる活躍できなかった人は常に自分だった可能性がある。だから平等に分けるのがいちばんいい。そして誰も負い目を感じる必要はない。

ただモノだけではなく、個人の知識や能力もまた共同体に属するもので、その人の所有物ではない。おそらく「時間」もそうだろう。所有の概念がなければ、そもそもそれを使うことに申し訳ないとは思わない。

フィリピン人と過ごしていて、よく日本人が怒るのは「借りた金を返さない」ということだ。現地にいた日本人同士でよく話していたのだが、食事をおごったとしても彼らはお礼を言わない。

日本で上司におごってもらったとしたら、その場で「ごちそうさまでした」と言い、お礼をすでに言ったにも関わらず翌日もまた上司のデスクに近寄ってダメ押しで「昨日はごちそうさまでした」と言ったりすることが求められる。何も返さないなら、お礼ぐらいは言う、ありがとうという感謝の言葉だけは言うというのが美徳だ。

フィリピン人はもちろんプナンよりも貨幣経済や資本主義に組み込まれて過ごしているが、地理的にも近く、大家族で過ごしており、日本人ほど「所有」の概念が強くない。だから「誰の」お金でその食事が支払われるかに、そこまで意識的ではない。ただ支払われるお金がそこに存在しているだけという感覚はプナンと似ている。

ありがとうという言葉がない世界フィリピン人は英語が堪能だし、もちろん現地の言葉にも「ありがとう」という意味の言葉はある。ただ自分以外の誰かが食事代を払うというのはそれを使う機会ではないようだ。プナンはもっと徹底していて、そもそも「ありがとう」にあたる言葉がない。ただ「よい心がけだ」だと言う意味の言葉がある。

負い目を感じそれを返すための「ありがとう」という言葉を使うのではなく、ただ相手の行為をよい心がけだと言う。それもまた世界がそうであってほしいという願いのようなものだと思う。

フィリピンから久々に日本に戻ってくると、冒頭のハザード文化に面食らった。以前はぼくも同調圧力に負けて何回かやったことがある。今ぼくは自分が車で入れてもらっても、決してハザードを出さなくなった。それは世界にとってその状態が当たり前であってほしいと思うからだ。そういう世界に一票を入れるような気持ちだからだ。

April 17, 2021

申し訳ない気持ちはどこから来るの?① 佐々木典士

Tetugakuyaさんの哲学対話「申し訳ない気持ちはどこから来るの?」に参加したので、考えたことをまとめておきたい。

人が「申し訳ない」と思う時には様々なバリエーションがある。

・相手の期待に答えられなかった

・果たすべき努めを果たしていない

・自分の方が楽をしている

・過失があった

ぼくは基本的に、自分の方が多く受け取っているとき、何か負い目や負債がある時に「申し訳ない」と感じると思っている。

対話の中で、バスの運転手には申し訳ないと思わないけれど、例えば友達の父親に車で送っていってもらったら「申し訳ない」と思うと言っていた方がいた。

等価交換をしている=貸し借りなし、だと思えた時に人は申し訳ないとは思わない。バスに乗るのには料金を払っているし、バスの運転手にとってはそれが仕事で給料を得ている。バスの運転手にありがとうと礼を言うことはあっても、申し訳ないとは思わない。

子どもを育てていらっしゃる方がいて、電車を使うときに、ベビーカーを運んでもらったら申し訳ないと思うという方もいた。

初対面の人間にはこちらが過去に何かしたあげたわけではないので、その借りを返してもらっているわけでもない。ベビーカーを運んでもらっても、その対価を支払うわけではない。だから申し訳ないと思ったりする。

一方で、同じ方が夫が皿洗いをしてくれたとしてもそれで申し訳ないと思うことはないと言っていた。してくれなかったら困るのでありがたいんだけれど、それで申し訳ないとは思わないと。

等価交換していたら、人との関係性も生まれないぼくは人と人とのつながりは、どちらがより多く受け取ったのか、借りがあるのかよくわからなくなった時に生まれると思っている。田舎にいると、膨大なおすそ分けとそのお返しがある。旅行に行ったら、友人や家族にはお土産を買ってくる。もちろんその代金を受け取るわけではない。次にその友人や家族が旅行に行ったら、お土産を買ってきてくれてただそれを受け取るだろう。

膨大な贈与とその返礼がなされる中で人とのつながりが生まれてくる。チェーンのコンビニやスーパーの店員となかなか仲良くなれないのは、負債の即時返済=等価交換を行っているから。小さいお店ならおまけやサービスをする自由があり、つまり贈与をする権限があり、その負債を返すためにまた行こうと思うので、関係性が生まれやすい。

夫など親しい人に対しては、申し訳ないと思わないというのは、生活の無限のやり取りのなかでどちらのやった仕事が多いか、返すべき負債が多いかなど計算できなくなっているからだと思う。(給料を入れる代わりに家事をしない、共働きなのに家事の分担が不平等という問題もあると思うがこれはまた別の話で)。

精算しようにもあまりにもやり取りのレシートが多すぎて、どっちが得してるとか損してるだとか計算するのはもう放棄!となっている状態が人がつながっている状態だと思う。そうなると、何かしてもらっても申し訳ないとはもう思わなくて良くなる。

相手から「申し訳ない」を引き出したいとき「申し訳ない」という言葉を求める社会であるという問題も話の中で出てきた。会社で下っ端として働いている時、新人だったりいちばん下の立場ならミスもするだろうし、教えてもらうことばかりで負い目を返せないだろう。だから「申し訳ないです」を連発していたという。

そこでは負い目を返すために何も支払えるものがないなら「申し訳ない」ぐらい言えという圧力もある。(「ありがとう」ぐらい言え、感謝ぐらいしろというのも同じ等価交換を求める問題で、ありがとうも思ったほど良くない)。

申し訳なさを求めるのは、利息だけでも取り立てていこうとするサラ金みたいなものかもしれない。もう支払えるものが何もないという証拠でもあるので、言う方にとっても、さらなる追求を逃れる手段、やりすごすための手段にもなりうる。

「申し訳ない」という言葉を引き出した方にとっては責任の所在を明らかにできたことで、自分に落ち度がないと安心できるかもしれない。

ただ世界がそのようにあってほしいしかし、自分には負い目がない、責任があるのは他の誰かだと思える人は、過去に受けた贈与をただ忘却しているだけだと思う。自分が子どもだったとき、泣いてまわりを迷惑に思わせたはずだ。自分がベビーカーに乗っていたとき、見知らぬ誰かが手助けしそのまま去っていったはずだ。だから子どもを育てることにどうか「申し訳ない」と思わないでほしい。自分が生意気で失礼な新人だったときも、先輩が辛抱強く教えてくれた。自分がその先輩になる番がいつか来る。

そして負い目というのは、直接の相手に返すだけではなく見知らぬ誰かに返すこともできる。初対面の人にする親切は、初対面の人から受け取ることだってある。礼も謝罪もいらない、ただ世界がそのようにあってほしいと思うからそうするという世界。

でも何にも言わないのもリズムが悪いかもしれない。日本で溢れている「すみません」「申し訳ない」「ありがとう」の代わりに何か言うとして「お互いさま」はどうだろうと考えた。初対面の人間に親切にされたとき「お互いさまですから」と言われることもある。「お疲れさま」を言う頻度ぐらいで「お互いさま」を言うようなったら? 遅刻してきて開口一番「お互いさま!」。言われた方は「なんだ、こいつ!? ぐぬぬぬぬ」と思いながらも自分も確かにそういう時もあるしで負けじと「お互いさま!!」と言い返し恨みっこなし。迷惑をかけかけられてもお互いさまだから、申し訳ないなんて思わなくていい。もうちょっと素敵な世界になると思うのだが。

March 4, 2021

ストーリーで買う、ストーリーで手放す 佐々木典士

レストランに行って「ブルターニュ産オマール海老のポワレでございます」とかなんとか言われながら一皿出されたとする。フランスのどのあたりがブルターニュ地方かよくわからなくても、ヨーロッパの青い海でピチピチ跳ねていた海老がはるばるやってきて、訓練されたシェフの手にかかって大切に料理されて目の前に出てきているのかと思うと、味以上の何かを楽しめる気がする。

こういう風に単に商品やサービスを消費するだけではなく、それに付随するストーリーを提供する/楽しむことはずいぶん前から行われている。

スーパーに行けば、にっこり笑った作業着姿のおじさんの写真とその人の名前がついた野菜が売っている。「私が丹精込めて作りました」という宣伝文句を見れば、生産の現場を少し想像したりする。

ぼくがマツダのロードスターを楽しんでいるのは、その開発秘話、たとえばトランスミッションはどういうすったもんだがあって開発されたということを知っていたりするからでもある。そうすると操作しているだけでなんだか嬉しい。

こういう価値は「意味的価値」と呼ばれたりして、開発陣のインタビューやストーリー付けを今は車メーカーのような大企業自体が意図的に、積極的に行っている。

いちばんいいのは、小さい商売をしている人にお金を払うことだろう。そうするとお金を払った相手がどんなことに使うのかまで想像できたりする。子供がいる夫婦2人がやっているゲストハウスに宿泊すれば、自分の払った宿泊代が今月の子供のミルク代になるのかなと想像したりしてお金を払っても嬉しくなる。友達や知り合いに払うお金も嬉しいものだ。それは狭い世界をぐるぐる巡っているだけでいつか自分にも帰ってくるものだから。

ぼくはモノを手放すときに無料であげるのが好きだが、それはその時に得られるストーリーが嬉しいから。

たとえば、以前このブログでも募集した軽自動車は京都にお住まいのご夫婦に譲ることになった。ちょうど、ミニマリズムがテーマのお家を建築中で、それを見学させてもらったり、昼ごはんをご一緒したりもした。お家が完成した時には、家の前に停めた車の写真もわざわざ送ってくれた。中古車のチェーン店に売れば、いくらかにはなったかもしれないが、誰にもらわれていくのかはわからない。それよりもストーリーが欲しいのだ。そうすると思い出して嬉しくなる、ほっこりする。

twitterでいらなくなったモノをあげることも結構あるが、そのときも自己紹介だけはしてもらうようにお願いしている。顔を合わすわけではないが、どんな人にもらわれるのかだけが知りたい。そうすれば、あのマットレスはあちらの娘さんが、机はどこそこの息子さんが使っている、などと後で思い出せて嬉しいから。

今は実家の片付けをしているが、ジモティーをよく使っている。対面で直接手渡せるのがいい。母が嫁入り道具で持ってきたマホガニーの化粧台はDIYが得意な夫婦にもらわれていった。甥っ子姪っ子たちが使わなくなった人形のおもちゃは小学生と2歳の女の子が遊んでいるだろう。

そういうふうにまだ使えるモノを粗大ゴミとか、燃えるゴミの日に出すのは苦しい。もうできる気がしない。自分は必要ではないが、必要としている誰かに無料でいいので、手間がかかってもいいので届けられると嬉しい。

買うときだけでなく、手放すときもこんな風にストーリーがあれば手放せる。何かのストーリーを読んだり見たりしてほっこりしたり、嬉しいと思うこと。考えてみれば、ぼくたちは小説や映画で、そんなストーリーを散々お金を出して買っているのだった。

買ったものがいくらで売れたとかも、もちろんいいが、お金を使って等価交換ばかりしていると感情が歪んでしまう。地味に沈み、盛り上がる感情の波を補足できなくなってしまう。

ぼくたちのやることなすことは結局、「感情」というアウトプットに着地するしかない。モノを手放す時にわざわざ手間をかけ、無料であげることは、金銭的にも時間的にも損をしていると考える人もいるだろう。でもそれで着地したものが「嬉しい」という感情なら、結局は正解ということになる。

February 12, 2021

修行そのものが悟り 佐々木典士

一週間に一度ぐらいはサウナに入りにお風呂に行く。でも、ここしばらくものすごく「ととのう」という体験をしていない。

最初にぼくがサウナを体験したのは℃(ドシー)というゲストハウスとサウナが一体化した施設だった。ロウリュもあり、よく考えられていた施設だったが、水風呂ではないし、外気浴できるようなスペースもなくサウナの施設としては、理想的ではなかったかもしれない。

しかし、初めての体験だったのでガンギマリだった。サウナにハマった当初はまさに「宇宙まで飛ばされる」感覚がよく味わえた。あの感覚をぜひまた味わいたい、と思って行くと期待はずれに終わることが多い。

そうすると、だんだんサウナにうるさくなってくる。水風呂がちゃんと冷たいこと、サウナがしっかり暑いこと、リラックスできるスペースがあること、など整う条件の揃っているところでないと嫌になってくる。

それでも、それを上回るように自分の身体はサウナに慣れていってしまっている。90℃のサウナ室と15℃の水風呂を往復するという自然界では決してできない行為が「ああ、たまに起こるよね」と身体に覚えられてしまっている感じ。

ぼくは普段、疲れすぎないようにしているので、それも大きいと思う。サウナは二日酔いで調子が悪いぐらいの時がととのうと言われたりする。完全に整い、疲れが取れた状態で次の日サウナに行ってもあまりととのわない。

思えばセックスもそうかもしれない。オーガズムは確かに頂点のような快感が伴うが、それだけを目指すのはなんだか何か違う。飽きもでてくるし、いつかはできなくなることでもある。

自分でゴールを設定して、それを達成することを目的にすること。毎回達成できればいいが、そうではないときに幻滅することになる。サウナで整ったとは言えなくても、じんわりとリラックスできるのは嬉しい。たとえセックスでイカなくとも、ハグをするだけでも意味はある。

習慣もそうだ。何かが「習慣」になったという状態、ゴールが味わいたくなる。(基本的に○○日間続けたら習慣になる、というのは幻想だと思っておいてください)。100日チャレンジでいちばん大切なのは、それを達成したとして101日めにどうするかだ。そこでやりたくないと思うことは習慣ではない。

そして習慣になったと思った習慣も、いつか崩れる。たどり着いたと思ったゴールは、はかないものになってしまう。だからぼくは、習慣とは習慣にしようとし続ける行為のことだと「ぼく習」の中で書いた。何度も崩れながらも、それでも習慣にしようとする中に、習慣の本質がある。

何かゴールのような状態を目指して、そこにたどり着きたいと思うこと。「悟り」というのもそうだと思う。いつか「悟った」という状態を体験してみたくて、修行に励む。

曹洞宗の道元は「修行そのものが悟り」だと言ったというが今はこの言葉がわかる気がする。悟りなんて状態は訪れないかもしれないが、それにむかって修行していく過程が尊い。過程の中に悟りが宿る。

自分の意志で、自分で設定できるゴールなんていうのは、あったとしてもはかないもの。もしくはただの言葉なのかもしれない。

February 9, 2021

憧れから距離を置く 佐々木典士

ここのところ憧れることをできるだけ避けるようにしている。ぼくにも見てしまえば憧れる人はたくさんいる。それぐらい博識だったり、たくさんの本を書けたらどんなにいいだろうかと思う作家や研究者。もしくは自給能力やサバイバル能力が高くてたくましい人たち。

憧れる人に追いつこうとして努力が後押しされることはあると思う。でも誰かに憧れることは、そこに至るまでの距離を自然と意識することでもある。距離がある程度離れているからこそ憧れ、すぐにできそうなことをやっている人には憧れないわけだが、そこにたどり着くまでの努力の総和に思い至るとやる気がなくなってしまう。

今日の自分、今の自分にできる小さなことをやるしかない。それなのに、総和に思い至ってしまうと今やるべき眼の前にある小さなことがバカバカしく見えてしまう。いまさらもう遅いと、手遅れのように感じることもある。「憧れさせる」ビジネスもますます横行していているので、一発逆転やショートカットの誘惑にハマる。実際に何かやるのではなく、効率のよい方法論探しに明け暮れる。ぼくがそうだったのでわかる。

誰かに憧れてみても、決して自分以外の誰かにはなれない。憧れる人たちへの仲間入りができた気になっても自分ならではのものがなければ、ほどなくそっぽを向かれるだろう。結局はほとんど意味のないように思える、小さなことを今するしかない。たとえそうは見えなくても、憧れの人たちもそうしてきたはずなのだから。

February 3, 2021

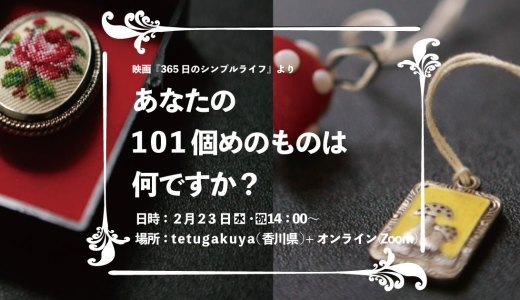

イベントのお知らせ 「あなたの101個めの物はなんですか?」2月23日 14:00〜

『「捨てる!」技術』の辰巳渚さんと生前2度ほどお会いする機会があり、辰巳さんのお家に招かれたことがあります。すっきりされていながらも厳選された器や調度品を食い入るように見つめるぼく。

辰巳さんはそのぼくの様子を著作に「こういう物の眺め方をする人はモノ好きだと知っている」と書かれました。そう、ぼくはミニマリスト云々言ったりしててもモノが大好き。新卒で入った出版社の第一志望はモノ雑誌(笑)。

モノの管理が苦手なので、持っている量は少なめ。でもいろんなモノをこれからもガン見していきたい。見続ける果てに火が…。

そうして生まれたのがお持ちのモノを語るこちらの企画。オフラインとオンラインのハイブリッド。

オフラインの会場は、香川県が誇る哲学カフェ Tetugakuya。元信用金庫の建物をアンティークと古書をスパイスに、魔術で再生したような場所。今回の企画にうってつけの場所となっております。

【イベントタイトル】

映画『365日のシンプルライフ』より

「あなたの101個めのモノは何ですか?」

ファシリテーター:佐々木典士

【イベント日時】

2月23日(火・祝日) 14:00〜(終了は16:00頃を予定)

※申し込み締切りは、特典のミニブックの発送の都合上

2月16日とさせていただきます。

【参加人数】

オンライン(Zoom)とオフラインを合わせたハイブリッド形式のイベントです。

参加人数はオンライン5名+オフライン5名。

合計10名まででハイブリッドでの開催となります。

【会場(オフライン)】

Tetugakuya

住所:香川県仲多度郡多度津町東浜2−22

駐車場:店舗前4台まで

【イベント概要】

映画「365日のシンプルライフ」は、フィンランド人の青年ペトリがすべての荷物を倉庫に預け、1日1つだけ家に持って帰るという実験を記録したドキュメンタリー映画です。

参加者で映画の感想や、設定したトピックについてお話しましょう。またメインとなるのは「101個めのモノは何ですか?」というトークです。

映画「365日のシンプルライフ」のように自分の持ち物をすべて倉庫に預けたとして、最初に持ってくる100個は生活のための必需品。みなさんあまり変わらないかもしれない。でも101個めなら、その人らしいこだわりやおかしみが生まれてくるのではと思います。あなたの101個のモノを実際に見せあいながら語りませんか?

・他人から見たら価値がわからなくても、自分にとっての宝物

・実用性ゼロだけど、捨てられないモノ

・自慢のコレクションの一品

・あまり知られていないけど、とても便利なもの

などなど。ルールは特にありません。

へんてこなものでも大歓迎ですし、すごいモノでなくてかまいません。

また他のトピックに基づいて、みなさんでお話できればと思います。

・映画の感想

・モノを買う/選ぶ/手放す時に大事にしていること

【料金】

2000円(イベント参加費+映画のミニブック80ページ付き)

申し込みは、てつがく屋の申し込みフォームより。

【映画の事前視聴について】

イベントでは映画の上映は行わず、事前に見てきて頂く形になります。

1月19日(金)20:00より、Amazonプライム会員向けの同時視聴サービス、ウォッチパーティー(自由参加)を開きます。

参加者のみなさんとチャットをしながら同時視聴できればと思います。

こちらでご都合が合わない方は、Amazonプライムや他ネットレンタルでのサービス(iTunes, TSUTAYA TV )などをご利用頂き視聴ください。

※Safariでは視聴できませんので、その他のブラウザを事前にダウンロードください。

【備考】

・tetugakuyaの店主、杉原あやのさんもトークに参加されます。

・Zoomリンクや、ウォッチパーティーのリンクは後ほどメールにてお送りさせて頂きます。

・オフラインでの参加者の方は可能な限り、実物を持ってきていただければと思います。ものすごく大きいものは写真などでも。オンラインの方も実物を見せて頂きながら話して頂けたらと思います。

・映画のミニブックは、イベント前にお手元に届くよう発送させて頂きます。

・新型コロナウィルス感染予防対策にご協力ください。オフラインでのイベント参加の方はマスクを着用して頂き、咳エチケットなどご留意ください。

・問い合わせは 佐々木典士 minimalandism@gmail.com までお願いします。

February 1, 2021

「お題をもらう」ということ 佐々木典士

先日、哲学対話というものに始めて参加してみた。ファシリテーターは哲学カフェtetugakuyaの店主、杉原あやのさん。

今回の哲学対話はお題をもらって、少人数で語り合うというもの。お題は「人は変われるか?」。哲学対話というと敷居が高い感じがする。でも哲学者の名前や用語が飛び交ったり、それでマウントし合ったりするわけではなく、みなさん経験したことや地に足についたことを話し合う形。穏やかに進行された。

お題は、幅広い意味に捉えられるものになっているので、そもそもお題を解釈するところから求められている。ぼくが書いた本は2つとも「人が変わる」ことについての本なので、もちろん大本の答えはYes!!

そして

・何を持って人が変わるとするか?(短時間なら誰でも複数の自己を使い分けている。一緒にいる人、話す言語によっても変わり、方言でも変わる。お酒でも変わる)

・どういう時に他人が変わったと思うか?

・では、変わらないものは何か?

・自分を変えられるとしても、人を変えることはできるのか?

・人を変えようとするの野蛮?

・変わらない人をどう認めるか?

などなどいろいろ問いが浮かんできた。

興味深いテーマだったが、今回書きたいのはその内容ではなくこうして「お題をもらう」ことについて。

「人は変われるか?」というお題をもらい、いつものようにアウトライナーに書き込んでいって自分の考えをまとめる。対話自体も楽しかったが、この過程をとても楽しめた。お題をもらわなければ、考えなかったことを考えたから。

偶然もらったお題が基礎を形作る確か、映画監督の黒沢清さんの「映画はおそろしい」というエッセイ本のあとがきにこんな内容が書いてあって印象に残っている。(正確な引用ではないです)

「ここに収録されているエッセイは、出版社からお題をもらって、締切もあるなかで、なんとか捻り出して生まれたもの。でも読み返してみると、そうやって書いたものが今自分が持っている考えの基礎を形作っていることに驚いた」

ぼくは長い間編集者をしていたくせに、このことがよくわかっていなかったような気がする。作家といえば、自分の頭の中にすでにある考えを原稿に書き写すようなイメージ。

たとえば専門家が一般向けの解説書を書く場合、そういう場合もあると思う。でも多くの例で書きながら考えたり、書くことと考えることは同時進行で走っている。ぼくは完全にそのタイプ。

まず書くことで、自分が考えるべきことがわかる。論理がつながらなければ、そこで自分が何をさらに勉強するべきなのかもわかったりする。そして書いた後に、こういう考えになるんだ、と自分で驚いていく。

「自由に書いてください!」はいいこと?こうして書く立場を経験できたので、ぼくは今編集者としての仕事を全然していないにも関わらず、編集者としても成長できていると思う。

ぼくは本のように長く付き合わなければいけないテーマは、自分で設定したいタイプ。だけど、ハッとするようないいテーマを与えられたら嬉しいだろうなと思うことはある。

本の刊行点数が増えているので、編集者は忙しくなっている。忙しいと適切な「お題をあげること」が難しい。相当数の編集者が、著者に対して、売れた前作と同じこと、売れたあの本と同じこと、いかにもその著者というカテゴリーのもの、人気のある著者なら何でもいいから自由に、というオーダーをしてしまっているように思う。

井上雄彦さんは『SLAM DUNK』の大ヒットの後、当然多くの漫画誌で争奪戦になったという。多くの編集者が何でもいいからウチで描いてくださいと言った。確かに何を描いたって売れたかもしれない。

才能ある人を目にすると、確かに「テーマは何でもいいからあなたの創造力を自由に発揮してください」と言いたくなる。才能がある人の考えているようなことは自分にはわからないし、自由にできる方が、足かせがない方がいいんですよね? とただそういう環境を用意したくなる。

だが井上さんを射止めたのは吉川英治の『宮本武蔵』を持ってきて、これを描きましょうと言ったモーニングの編集者だった。そうして生まれたのが『バガボンド』。

次に編集の仕事をするなら、こういう仕事のやり方がしたいと思う。時間をかけてその人の著作を丹念に読み込み、あなたには次これが書けるはずだと言うこと。あなたはこういうテーマに興味を持つはずだと伝えること。

それはもしかしたら、その著者も気づいていなかったようなお題かもしれない、でもそれが与えられると確かにそうだと思えるような意欲が湧いてくるお題。もしくは、そうなんですよ次それが書きたいと思ってたんですよ、なんでわかったんですか?と言うようなお題かもしれない。

「お題をもらうこと」の相互作用書くことは一人の作業に思われがちだけれど、こんな風に他者性を含んだ共同作業なのだろう。そしてお題をもらうということも、他者性や偶然性が強いもののように感じるけれども、そのお題なら何かアクションを起こせそうだと思えるのは、そのお題と反応するものがすでに自分に備わっているからだと思う。

人は毎日考える95%の内容が、昨日と同じことだそうだ。お題をもらうことは、自分の考えがぐるぐる巡っているときに、風穴をあけてくれる。そしてそのお題に反応できたということは、たとえ毎日同じでもその95%があったからこそ。

Fumio Sasaki's Blog

- Fumio Sasaki's profile

- 598 followers