Giovanni De Matteo's Blog: Holonomikon, page 29

September 25, 2015

La lezione di Beta-2

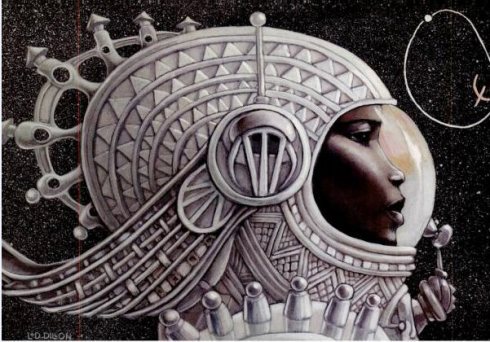

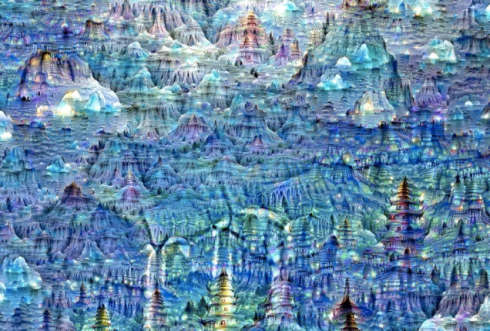

Artwork by Leo and Diane Dillon, via io9.

Ogni volta che prendo — o riprendo — tra le mani un’opera di Samuel R. Delany, sia un racconto, una novella o un romanzo, mi scopro a sorprendermi di quanto il caro vecchio “Chip” abbia ancora da insegnarci.

Nel 2006, dopo una lunga campagna di caccia per bancarelle e librerie dell’usato, per la prima volta riuscivo a mettere le mani su una copia logora e polverosa de La Ballata di Beta-2: si trattava del BiGalassia curato da Vittorio Curtoni e Gianni Montanari (artefici anche della traduzione) che lo riuniva con Babel 17. Quella primavera erano trascorsi più di trent’anni dalla sua stampa (nonché ultima manifestazione editoriale della Ballata), e circa quaranta dalla pubblicazione dei testi originali, ed entrambi non erano invecchiati di un solo giorno.

Negli anni mi è poi capitato di rileggerli entrambi diverse altre volte, in preda a un’assuefazione crescente. A quel punto, come insegna William Gibson (nel racconto Il mercato d’inverno, da La notte che bruciammo Chrome), avrei dovuto vedere attenuarsi progressivamente l’effetto che quelle pagine avevano su di me:

— Effetto truffa — dissi, arrotolando un pezzo di cavo.

— Come?

— È il sistema che usa la natura per dirti di piantarla. È una specie di legge matematica: puoi avere vera soddisfazione da uno stimolante solo un tot di volte, anche se aumenti la dose. Ma non riuscirai mai a ricavarne l’effetto che hai provato le prime volte. O comunque non ne saresti capace. Questo è il guaio con le droghe sintetiche: sono troppo furbe.

Invece la dipendenza non ha comportato un aumento della soglia di tolleranza: anzi, ogni rilettura portava con sé un piacere nuovo, inatteso.

L’ultima volta è capitato con La Ballata di Beta-2 alcune settimane fa, in occasione dell’attesa ristampa di Urania nella sua collana dei classici. Rileggerlo mi ha pervaso di un senso di soddisfazione e appagamento, come da sempre mi capita con i lavori di Delany. Non riesco a pensare a nessun altro autore provvisto della stessa abilità del caro vecchio Chip di incantarmi e tenermi incollato alle sue storie. Il giro delle frasi reso magistralmente dai suoi eccellenti traduttori italiani, la carica visionaria delle immagini, la forza dirompente dei concetti sottesi alla sua letteratura. Spesso le storie di Delany ci parlano di futuri lontanissimi, in cui l’umanità si è diffusa per tutta la galassia — se non ha già addirittura tentato qualche salto al di là dei suoi bordi — eppure il legame con l’epoca dell’autore si avverte in maniera indubitabile e riverbera nei nostri tempi, un segno inequivocabile delle opere destinate a restare.

Lette durante i giorni più caldi e bui della crisi dei migranti, diverse pagine de La Ballata di Beta-2 si caricano di una luce nuova, che le rende se possibile ancora più vivide. Più o meno in quei giorni mi capitava anche di leggere questa disamina a firma di Gioacchino Toni, apparsa su Carmilla on line, del volume La costruzione dell’immaginario seriale contemporaneo. Eterotopie, personaggi, mondi, una raccolta di articoli curata da Sara Martin sviluppati “dall’idea che la serialità si trovi ad essere al centro di una tensione trasformatrice della società contemporanea”. In quell’articolo trovavo anche un particolare passaggio, riferito a un’analisi di The Walking Dead, che accendeva una serie di risonanze con l’attualità e, di riflesso, con La Ballata di Beta-2:

Lo scritto di Gabriele de Luca si occupa della rappresentazione dello straniero attraverso la figura del morto vivente in The Walking Dead (AMC, dal 2010). Prima di affrontare direttamente la serie, l’autore ricostruisce brevemente come la figura del morto vivente si presti a divenire nelle produzioni audiovisive contemporanee metafora “dello straniero, e più precisamente del migrante, quello irregolare, che si sposta clandestinamente, che viaggia senza i documenti necessari”. Analizzando le caratteristiche dello zombie, suggerisce de Luca, diviene possibile “riflettere sullo statuto attuale di questa figura” e sulla “rappresentazione dell’altro nei media contemporanei”.

Il classico dilemma circa la vera natura dei morti viventi torna anche in The Walking Dead: queste figure appartengono o meno al genere umano? I morti viventi della serie si presentano trasandati, pallidi, affamati e muti. “Gli zombie, come i migranti ridotti al silenzio dalle culture dominanti, sono muti, incapaci di articolare le proprie rivendicazioni, in grado a malapena di dialogare tra loro”. L’elemento che però sembra accomunare maggiormente zombie e migranti irregolari è la deindividualizzazione. I media rappresentano quasi sempre i migranti, esattamente come gli zombie, come folla, come orda che avanza col fine ultimo di sconvolgere la vita delle comunità civili. Tra le peculiarità della serie esaminata, de Luca individua il fatto che “la presenza dei walkers da stato d’eccezione diventa caratteristica costante di un mondo nuovo, rispetto al quale quello vecchio non è che un ricordo”.

Non so se posso concordare precisamente con il parallelo di De Luca, ma non faccio fatica a trovare corrispondenza tra la percezione dei migranti manifestata da un numero preoccupante di persone e la rappresentazione dei media, spesso congegnata ad hoc (vedi in particolare il discorso della deindividualizzazione) per sottrarre complessità al problema e far leva sulle paure più istintive.

E proprio alla luce di questo mi sono accorto di quanto ha ancora da insegnarci un libro come La Ballata di Beta-2, che ci parla di scontro di civiltà ma inserendo il discorso sui binari dell’incontro, di aspirazioni ottuse all’autarchia e all’isolazionismo che vengono decriptate solo attraverso la ricerca, il confronto e la comprensione, di progresso come un’attitudine da condividere, non come una risorsa da cui escludere l’altro da sé. È un libro denso di insegnamenti, La Ballata di Beta-2. Ecco perché andrebbe letto ancora oggi, e magari fatto leggere soprattutto ai lettori più giovani.

E già che ci sono vi segnalo questa lunga intervista rilasciata da Delany a Rachel Kaadzi Ghansah della Paris Review, in cui vengono affrontati in maniera approfondita numerosi aspetti della condizione umana personale di Delany e della sua scrittura, nonché diversi temi più generali di critica letteraria.

Archiviato in:Criptogrammi Tagged: Afrofuturismo, Babel 17, crisi dei migranti, dilemma isolazionismo/integrazione, effetto truffa, Galassia, Gianni Montanari, Il mercato d'inverno, La notte che bruciammo Chrome, Samuel R. Delany, serie, The Ballad of Beta-2, The Walking Dead, Urania, Vittorio Curtoni, William Gibson

September 13, 2015

Lo specchio deformante della nostra memoria

La memoria è uno specchio distorto della realtà. Sembra quasi che un regista occulto decida il montaggio degli eventi, ricollocandoli nel flusso del tempo per alterarne le relazioni, alla ricerca disperata di corrispondenze che spingano un senso ad emergere, anche laddove un senso sembrerebbe non esserci.

La prospettiva non è mai omogenea o neutrale. E in particolare gli episodi nodali, sia su piccola che su grande scala, impongono l’adozione di nuove prospettive.

Ci sono piccoli ricordi, di grande importanza per ciascuno di noi, che risaltano al punto da illuderci di poterli afferrare anche solo allungando una mano. Episodi della nostra infanzia potrebbero esserci capitati ieri pomeriggio, generando un senso di vertigine al nostro ritorno alla realtà — cosa è successo nel frattempo?

Ma tanto più grande è il peso dell’evento, tanto più lontano viene relegato nella prospettiva del tempo. Forse è un meccanismo di autoconservazione adottato dalla nostra mente per mantenere un contatto con la realtà, un dispositivo di autoprotezione per non farsi schiacciare. Gli eventi che segnano il corso della storia impongono un surplus di distacco, non per essere capiti o analizzati, ma semplicemente per essere contemplati nel panorama continuo delle nostre esperienze.

L’11 settembre 2001 ricade in questa tipologia molto rara. Un’altra data potrebbe essere il 9 novembre 1989, che al confronto mi sembra quasi preistoria, qualcosa che ho fatto appena in tempo a vedere o forse mi sono solo ingannato di farlo, caricato dai significati aggiunti dalle letture storiche sui libri che me lo hanno spiegato. E poi ognuno ha le sue.

Ma un evento che rivive moltiplicato nelle memorie di miliardi di persone è necessariamente anche un ricordo condiviso? Oppure non è altro che uno dei tanti elementi di alienazione che — a seconda della diversa posizione che è andato a occupare nel flusso alterato degli eventi nel montaggio delle nostre memorie — contribuisce a definire la diversificazione delle nostre prospettive? Forse è anche per questo che la nostra mente si sforza di prendere le distanze, inserendo quanto più spazio possibile tra il presente e il passato. Per ricollegarci in qualche modo ai nostri simili, per ripristinare un contatto con le altre menti, evitando il baratro della follia.

Ognuno di noi ricorda dov’era e cosa stava facendo quando ha appreso quella notizia, tanto sconcertante da sembrare falsa. Uno scherzo di cattivo gusto. L’11 settembre. Un affronto alla nostra salute psichica, oltre che alla sicurezza pubblica.

Per quanto bene ricordi quel pomeriggio — un accenno colto in treno da uno sconosciuto che aveva appena ricevuto un SMS, e poi le immagini televisive trasmesse in diretta da 6.900 Km di distanza e la spasmodica ricerca di informazioni e analisi dei giorni, delle settimane e dei mesi seguenti, elementi che aiutassero a capire e classificare l’evento, la proliferazione di teorie cospirative e l’effetto domino dello “scontro di civiltà” — mi resta la sensazione che ad oggi siano trascorsi molti più anni dei 14 scivolati via da quell’11 settembre 2001.

Praticamente, una vita fa.

9/11 Tribute Piece by Banksy in Tribeca, New York City.

Archiviato in:Reality Studio Tagged: 11-9-2001, Banksy, memoria, tempo

August 4, 2015

The Brain Hack

La parola è un virus, predicava il guru dei beatnik William S. Burroughs. “Non viene riconosciuto come tale solo perché ha raggiunto un livello stabile di simbiosi con il suo ospite umano”. E nell’era del Social Web, nella piena maturità del Web 2.0, l’immagine ha saputo sostituirsi al linguaggio come vettore definitivo del contagio.

Da questa idea l’inglese Joseph White ha sviluppato un cortometraggio decisamente intrigante, che fonde computer science e ricerca artistica, in un percorso che avvolgendosi a spirale converge in un lucido ed efficace saggio di cinematografia sperimentale. S’intitola The Brain Hack e solo poche settimane dopo la sua uscita, in seguito alla proiezione sugli schermi del Los Angeles Short Film Festival, la neonata compagnia di produzione Studio 8, rimpinguata dai fondi d’investimento asiatici, ne ha acquistato i diritti per l’adattamento cinematografico. Visti i risultati, si annuncia un thriller ad alto tasso di adrenalina, ma arricchito da una profondità concettuale fuori dal consueto.

Torneranno quindi Harper e Fallon, lo studente di arti visive e l’esperto di informatica che uniscono le loro forze per hackerare il cervello umano, compilando una sequenza di immagini in grado di indurre visioni allucinogene di Dio. Così forse potremo scoprire presto le conseguenze del loro ambizioso progetto, per il momento solo anticipato dalle battute finali del video, solo apparentemente girato con due attori. In realtà, l’abilità straordinaria di White riesce ad assicurare un numero potenzialmente illimitato di partecipanti al suo esperimento neurovisivo: tutti noi.

The Brain Hack – Short Film from Joe White on Vimeo.

PS: Noto che questa blog entry contiene la prima citazione del caro vecchio Zio Bill su Holonomikon. Dopo 139 post e quasi 2 anni di blogging. Sullo Strano Attrattore, al momento della sua chiusura dopo poco più di 5 anni di attività, Burroughs appariva in 26 occasioni. Bisognerà rimediare.

Archiviato in:Imaginarium Tagged: computer science, Joseph White, linguaggio, Londra, neurologia, Social Web, Studio 8, The Brain Hack, Vimeo, virus, visioni, Web 2.0, William S. Burroughs

August 1, 2015

Cenere alla cenere

[Se domani dovessi smettere di scrivere, saprei di avere scritto almeno un racconto di cui essere davvero soddisfatto. Questo racconto è Cenere alla cenere. Ho cercato di ripercorrerne la genesi in questo articolo per Delos SF, un paio d’anni fa, in occasione della sua riedizione sulle pagine di Robot. Il racconto aveva fatto la sua prima apparizione su Carmilla, di Valerio Evangelisti, nel 2010, ed è lì che potete ancora leggerlo. Era la vigilia del trentesimo anniversario della strage di Bologna. Ve lo ripropongo adesso. È il mio personale tributo alla memoria delle vittime e dei sopravvissuti.]

Sento addosso il peso di ogni singola pietra dell’edificio, mentre sollevo gli occhi al tabellone con gli orari dei treni e il rumore della folla mi avvolge in un turbine confuso. Lettere bianche su sfondo nero sfarfallano componendo il palinsesto dei viaggi e gli altoparlanti annunciano i treni in arrivo e quelli in partenza. Mi lascio guidare dai miei passi nel cono di sole infranto che spiove da un lucernario, raccogliendosi in una pozza luminosa sulle piastrelle del pavimento.

Intorno a me è un amalgama di suoni e rumori, in cui si perdono le voci e le parole. È come se un abisso incolmabile mi separasse dalla folla che mi circonda e questo mi dà un senso di stordimento. Mi chiedo se tra i treni in programma ci sia anche il mio, ma ho smarrito ogni ricordo della destinazione.

Avverto il respiro delle anime imprigionate qui dentro, in una dimensione al di fuori dello spazio e del tempo come sono concessi alla percezione dei sensi umani. Sento sulla pelle un alito che sospira nella brezza di questa mattina d’estate tutte le parole che non sono state dette, componendo un mantra di saluti spezzati…

Il tempo va in una direzione, la memoria in un altro. Qualcuno una volta ha notato la tendenza della nostra specie a costruire manufatti per vincere il naturale flusso del dimenticare. Questa vocazione risponde a un bisogno originario. È un istinto molto più profondo di quanto siamo portati a credere: l’oblio in cui spesso finiamo per rifugiarci prima o poi rivela la propria natura effimera. Basta un particolare, a volte, per riportare a galla continenti sommersi, segnati dalle cicatrici delle nostre colpe e dei nostri errori.

Riconosco nella folla una camicia dal disegno rosso e bianco, un paio di occhiali da sole. Nelle orecchie esplode il segnale atono di una linea telefonica morta. Mi vedo mezzo addormentato nel riflesso del finestrino, su un treno che corre nella notte. E realizzo di essere nel posto in cui i flussi opposti del tempo e della memoria convergono.

L’Ora Zero è ormai prossima.

Continua a leggere il racconto su Carmilla on line .

Archiviato in:Connettivismo Tagged: 1980, 2-8-1980, Bologna, Carmilla, cenere alla cenere, connettivismo, Delos, fantascienza, Philip K. Dick, racconto, Robot, strage di Bologna, time travel, Valerio Evangelisti

July 27, 2015

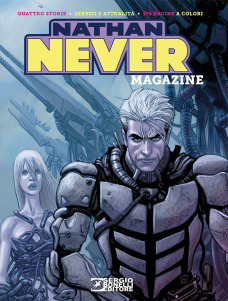

Nathan Never Magazine

Dopo 22 anni di onorato servizio e altrettanti albi, l’Almanacco della Fantascienza si congeda dai lettori e lascia spazio al nuovo arrivato in casa Bonelli: Nathan Never Magazine. Le pagine sono ancora 176, ma in linea con il restyling delle altre testate annuali (avventura, western, horror) la rivista perde la sua elegante carta lucida. In compenso si presenta interamente a colori, anche nelle storie a fumetti che avevano mantenuto il tradizionale bianco e nero delle origini.

Dopo 22 anni di onorato servizio e altrettanti albi, l’Almanacco della Fantascienza si congeda dai lettori e lascia spazio al nuovo arrivato in casa Bonelli: Nathan Never Magazine. Le pagine sono ancora 176, ma in linea con il restyling delle altre testate annuali (avventura, western, horror) la rivista perde la sua elegante carta lucida. In compenso si presenta interamente a colori, anche nelle storie a fumetti che avevano mantenuto il tradizionale bianco e nero delle origini.

Cambia anche la formula. Un po’ è un peccato non trovare più le tradizionali panoramiche di apertura sull’annata fantascientifica nei libri, al cinema e in TV, con divagazioni sui fumetti e i videogiochi. Le tradizionali 30 pagine di apertura si ritrovano condensate nella metà dello spazio, frammentate nel doppio delle rubriche: schermo, fumetti, carta, viaggio (!), TV e gioco. Lettura agile e veloce, ma inevitabilmente parziale. Non possiamo più parlare di panoramica dell’annata, ma a tutti gli effetti di un estratto che risponde al gusto e alla discrezione dei redattori, e questo è un po’ un peccato, se ricordiamo le scoperte e i recuperi che invece la vecchia formula garantiva agli appassionati.

A recuperare profondità ci pensano però i quattro Sci-Fi Files, che prendono il posto dei dossier (negli ultimi anni solitamente tre per albo): Gianmaria Contro ripercorre le tappe storiche della fantascienza di marca militare, un tema piuttosto familiare ai lettori della prima ora di Nathan Never; Giuseppe Lippi perlustra l’ultima frontiera del cyberpunk, dedicando ampio spazio all’attività del movimento connettivista in un articolo accurato e informatissimo; Luca Barbieri si concentra sulla morte in diretta, sul rapporto di controllo tra i mass media, l’individuo e la società (con almeno una omissione importante e inspiegabile, a mio avviso, ovvero il romanzo L’occhio insonne di David G. Compton, fonte del film La morte in diretta di Bertrand Tavernier da cui l’articolo prende in prestito il titolo); e infine Maurizio Colombo dedica il suo spazio alle minacce del sottosuolo. Va detto che gli articoli rasentano l’eccellenza, offrono abbondanza di consigli di lettura e di visione, e sono anche ben calibrati per quanto riguarda il mix dei media: ogni file offre, ove possibile, uno spaccato di film, libri, fumetti (e manga) e serie TV.

La nuova formula prevede inoltre una correlazione diretta tra gli Sci-Fi Files e i fumetti. L’albo ne include quattro, tre dei quali sono ripescaggi di storie apparse intorno alla metà degli anni ’90:

Lone Star, una storia inedita firmata da Giovanni Gualdoni (testi) e Dante Bastianoni (disegni): ambientazione inedita su un cantiere in orbita eliostazionaria (non si sa bene perché…), con una nave militare destinata allo smantellamento e il nostro Agente Alfa in missione sulle orme di una sua vecchia conoscenza (a quanto mi risulta, però, ignota ai lettori). Storia ben congegnata che cita Sunshine, e proprio come il film di Danny Boyle si presenta poco accurata sotto il profilo scientifico.

La danza delle luci blu di Michele Medda (testi) e Nicola Mari (disegni): un’avventura d’antan sul cyberspazio che contiene in embrione l’idea di Lost, ma non ha lo spazio per svilupparla a dovere. Risale al 1994.

La sfida di Bepi Vigna (testi) e Germano Bonazzi (disegni): una sfida di scacchi che cavalca le suggestioni degli incontri tra Deep Blue e il campione del mondo Garry Kasparov, con twist finale. Apparsa originariamente nel 1996 sul Nathan Never Speciale di quell’anno.

Colonie, ancora del duo Medda/Mari: pubblicato originariamente nel 1995, è a mio parere la storia migliore delle quattro. Una storia di frontiera, ambientata in un avamposto disperso in mezzo al Territorio, alle prese con centopiedi e poteri extrasensoriali (uno dei cavalli di battaglia del primo periodo di Nathan Never).

Inutile l’editoriale di Graziano Frediani. Ma per fortuna a vendere il volume ci penserà la spettacolare copertina di Giancarlo Olivares.

Quanto abbia significato per me l’Almanacco della Fantascienza ho già provato a raccontarvelo in altre occasioni e non mi piace essere ripetitivo. Vedermi citato nel primo numero di Nathan Never Magazine, proprio con Sandro Battisti (per altro fresco vincitore del Premio Urania) e gli altri scrittori che con noi hanno contribuito a dar forma al connettivismo e alla fantascienza post-cyberpunk italiana (Lukha B. Kremo, Dario Tonani, il due volte premio Urania Francesco Verso, e molti altri se ne potrebbero nominare), mi lascia con un senso di soddisfazione che faccio fatica a descrivere, ma che potete facilmente immaginare.

Il futuro, lo scriviamo ogni giorno.

Archiviato in:Imaginarium Tagged: Almanacco della Fantascienza, Bepi Vigna, Bertrand Tavernier, connettivismo, cyberpunk, Dante Bastianoni, Dario Tonani, David G. Compton, Francesco Verso, Germano Bonazzi, Giancarlo Olivares, Gianmaria Contro, Giovanni Gualdoni, Giuseppe Lippi, L'occhio insonne, La morte in diretta, Lost, Luca Barbieri, Lukha B. Kremo, Maurizio Colombo, Michele Medda, Nathan Never, Nicola Mari, post-cyberpunk, Sandro Battisti, Sunshine

July 26, 2015

YouWorld: The Making Of… Il casting e la produzione

Seconda parte del nostro ipotetico panel sulla lavorazione di YouWorld. Ringrazio Lanfranco per essersi prestato al gioco.

Giovanni

Il nostro racconto è una storia dal gusto molto postmoderno, e già questa è una cosa che non si vede spesso nella scrittura italiana, specie se di genere. In effetti abbiamo saccheggiato a piene mani il nostro immaginario, non solo quello di fantascienza. E alla base, sotto l’epidermide cyberpunk e i tessuti muscolari da social sci-fi, c’è sicuramente un’ossatura pulp. Per certi versi è forse il racconto di fantascienza più tarantiniano che mi sia capitato di leggere.

Lanfranco

Sì, forse è tarantiniano, ma al tempo stesso potremmo dire che è lucasiano o che è un epigono dell’espressionismo tedesco o che è un hard-boiled degli anni trenta. Non riesco ad assegnargli un’etichetta univoca, né una netta preminenza di un elemento sugli altri. Il racconto è una macchina citazionale ai più alti livelli. Anche come colonna sonora, è forse rock in alcune componenti, ma in sottofondo si sente sempre Diamonds Are A Girl’s Best Friend.

Il postmoderno era di fatto obbligato nel momento in cui ci siamo messi a giocare con i materiali. Abbiamo realmente saccheggiato il nostro immaginario, e probabilmente l’immaginario collettivo o la mitologia del ventunesimo secolo, ma penso che i vari elementi si siano amalgamati insieme molto bene. D’altronde è nella premessa della storia: costruire mondi virtuali altamente narrativi in cui gli esseri umani possono interagire con le Entertainment Artificial Intelligences. È ovvio che alcune delle protagoniste e interpreti insieme si siano portate dietro i loro, ma al tempo stesso si sono ritrovate a giocare in scenari a loro completamente estranei perché questo veniva richiesto dalla divinità, l’uomo, che disponeva delle loro sorti. In questo senso non mi pare di trovare qualcosa di artificioso o scarsamente motivato.

Quello che invece penso di poter dire è che risalta un’impostazione molto “visiva” nelle scene che, proprio essendo spesso citazioni da film, si prestano molto a essere girate anziché descritte. Casualmente, oltre alla fantascienza abbiamo trovato delle radici o quanto meno degli amori comuni in molti altri luoghi dell’immaginario.

Giovanni

Io però distinguerei il citazionismo che troviamo a livello di grana fine, nei singoli paragrafi e nelle singole scene, dalla sensibilità che informa il quadro generale e dà forma allo spazio narrativo in cui abbiamo deciso di muoverci. Il binomio di attitudine postmoderna e immaginario cinematografico (ma non solo) ha fatto scattare automaticamente nella mia testa l’associazione con Tarantino. Ma certo, non c’è solo quello.

Inoltre credo che con il regista americano ci sia un punto in comune tutt’altro che trascurabile. Il buon gusto a cui ci siamo attenuti per le nostre scelte di casting!

Lanfranco

Non è molto complicato fare il casting quando pur facendo un film indipendente non ci si deve preoccupare del budget e l’unico problema che hai è quello di scoraggiare con tatto le attrici che sgomitano per essere della partita! E la selezione è stata dura, con nuove assegnazioni di parte e defenestramenti anche all’ultimo momento, malgrado questo ci abbia costretto a buttare qualche metro di materiale già girato.

Giovanni

In principio era Marilyn…

1954: American film star Marilyn Monroe (1926-1962). (Photo by Baron/Getty Images)

Lanfranco

Esatto, se ricordo bene, Marilyn è sempre stata la protagonista sin dalla primissima idea, potremmo dire quasi ancora prima del “fiat lux“. In modo istintivo, da parte mia – “chi è che potendo costruire un mondo virtuale non ci metterebbe dentro Marilyn Monroe?” – ma successivamente l’idea confusa di lei si è rivelata a un secondo e un terzo ragionamento un vero e proprio personaggio a strati: un mito dell’immaginario collettivo, una specie di divinità dei tempi moderni e persino le sue coprotagoniste le riconoscono questo ruolo; un’icona pop tramite Andy Warhol e i fotografi che l’hanno immortalata; una citazione del maestro Ballard; il fatto che la stessa Marilyn fosse un costrutto artificiale e spesso si percepisse come tale, continuamente in uno stato di disequilibrio tra Marilyn e Norma Jean; una persona che ha passato la vita cercando di essere altro, di evolversi tornando a studiare recitazione malgrado il successo e diventando produttrice essa stessa in un momento in cui era una scelta ancora insolita. E tutta la narrazione, come mai mi è capitato, si è avvolta e sagomata intorno al personaggio come fosse un vestito.

Giovanni

Credo che nessuna diva avrebbe potuto assolvere meglio a quel ruolo. Per di più Marilyn ha svolto una funzione trainante nella nostra storia proprio in virtù delle sue caratteristiche, prestandosi a tutta una serie di rimandi e livelli di interpretazione, come giustamente fai notare. Nel nostro gioco metatestuale ci siamo fermati all’incrocio forse più conclamato, con Madonna che da sempre gioca a rifare Marilyn. Ma ancora negli ultimi anni abbiamo avuto casi eclatanti – e più o meno riusciti – di riletture del personaggio da parte di giovanissime colleghe, come per esempio Lindsay Lohan o Michelle Williams. Per non parlare degli scoop o pseudo-tali che la sua figura continua ad alimentare, a mezzo secolo di distanza dalla sua tragica e triste scomparsa. Probabilmente Marilyn si è innestata ormai tanto in profondità nel nostro immaginario da essere imprescindibile: è parte del codice sorgente della nostra realtà, e da lì continua a lanciare istanze, come un virus. O forse un meme…

CALIFORNIA, UNITED STATES – MAY 1953: Marilyn Monroe on patio outside of her home. (Photo by Alfred Eisenstaedt/Pix Inc./Time & Life Pictures/Getty Images)

Tornando a YouWorld, ricordi altri casi in cui delle celebrità del mondo dello spettacolo vengono ricreate in forma di costrutti digitali? Così su due piedi, l’unico titolo che mi viene in mente è S1m0ne di Andrew Niccol, che per altro ha lavorato al soggetto e alla sceneggiatura di uno dei film più dickiani e riusciti sul tema delle realtà “simulate”: The Truman Show. In effetti, a pensarci bene, è incredibile quanti punti di contatto ci siano, a livello tematico, tra la nostra storia e quei due titoli. Eppure prima d’ora non ci era mai capitato di parlarne, benché la gestazione della novella sia durata la bellezza di quattro o cinque anni!

Lanfranco

Parlando di corto circuiti anche Nicole Kidman ha fatto un servizio fotografico come Marilyn Monroe (e tacciamo per pietà dell’interpretazione di “Diamonds…” in Moulin Rouge!).

No, come riferimenti non ne abbiamo mai parlato, anche se sono praticamente lì, né abbiamo mai parlato di Matrix, che ovviamente è sotto tutto. Per rispondere alla tua domanda, francamente non me ne viene in mente nessuno, ma questo non significa che non possano esserci stati altri casi, dopo aver letto forse una decina di migliaia di racconti ricordi l’oceano, non le singole gocce d’acqua… Solitamente la ricreazione è fisica mediante clonazione o costruzione, ad esempio se non ricordo male c’è una bambola fatta a immagine di Marilyn in Il Chiosco di Sterling. Anche i cartoni di Dario Tonani sono fin troppo fisici. Parlando di digitale, in modo più terra terra quello che mi viene in mente è una pubblicità di non ricordo cosa “girata” con Audrey Hepburn, utilizzando spezzoni di Colazione da Tiffany, o il film Dead men don’t wear plaid di Carl Reiner che interpola scene di film noir a quelle girate appositamente, mettendo nel casting praticamente tutte le grandi celebrità di Hollywood degli anni 30-40. E naturalmente gli articoli e i documentari secondo cui gli studios sarebbero in realtà già pronti a girare film senza attori. Possiamo considerarli dei punti di partenza verso la costruzione di uno YouWorld? Parlando invece di veri e propri costrutti e di celebrità ma non del mondo dello spettacolo, in Star Trek: Voyager Janeway si intrattiene con Leonardo da Vinci sul ponte ologrammi.

Ecco, l’holodeck di Star Trek è forse la cosa più vicina allo YouWorld che riesco a identificare.

Giovanni

Bene, sono sicuro che la nostra chiacchierata ha saputo fornire dei validi input ai lettori più curiosi, soprattutto quelli interessati a conoscere i retroscena della scrittura. A questo punto possiamo fermarci, ricordando a tutti che lo spazio dei commenti è aperto alle vostre considerazioni, riflessioni e proposte. Se ci sono altre curiosità, non avete che da formularle e noi saremo felici di rispondervi nonostante le temperature africane di questa torrida estate.

Grazie per essere passati da queste parti e ricordate sempre:

YouWorld è la vostra casa!

Archiviato in:Criptogrammi Tagged: Andrew Niccol, Audrey Hepburn, Bruce Sterling, cinema, citazionismo, cyberpunk, Dario Tonani, George Lucas, hard-boiled, intelligenza artificiale, Lanfranco Fabriani, Marilyn Monroe, Matrix, Nicole Kidman, Philip K. Dick, postmodernismo, pulp, Quentin Tarantino, S1m0ne, simulacri, social sci-fi, Star Trek, The Truman Show

July 12, 2015

Le scene alternative di Blade Runner

Si è perso il conto delle diverse versioni messe a punto per Blade Runner, il film capolavoro di Ridley Scott del 1982, tratto dal romanzo Do Androids Dream of Electric Sheep? di Philip K. Dick (1968). Wikipedia ne conta sette. La pellicola, oltre che un oggetto di culto per gli appassionati, è diventata ormai un’entità proteiforme: nella testa dell’appassionato le diverse edizioni si mescolano e incrociano, intersecandosi e sovrapponendosi.

Ma per il cultore l’ossessione non è mai abbastanza ripagata, e quindi eccoci qui a rivedere questa versione “apocrifa” del 2007, messa insieme da Charles de Lauzirika, il produttore e documentarista che ha supervisionato la riedizione in DVD e Blu-Ray dei classici di Scott, tra cui anche Alien e Blade Runner. De Lauzirika e il suo team hanno usato solo scene alternative e materiale scartato in sala di montaggio, in gran parte qui visibile per la prima volta. Il risultato è un mediometraggio di 47 minuti che riepiloga e condensa il fascino del film originario, offrendo un’angolazione diversa sulle scene che sono ormai impresse nella nostra memoria.

Archiviato in:Imaginarium Tagged: Blade Runner, Charles de Lauzirika, cinema, Do Androids Dream of Electric Sheep?, Philip K. Dick, Ridley Scott

July 11, 2015

Al servizio di uno strano potere

Ho sognato una tempesta concettuale forza cinque che soffiava sulla realtà devastata.

— Jean Baudrillard

Mi è capitato di leggere nei giorni scorsi una bellissima lettera aperta scritta da Vittorio Zambardino in risposta a un intervento di Alberto Abruzzese, che a sua volta riprendeva in maniera organica alcune sue considerazioni già esposte in calce a un articolo di Franco Berardi uscito su Alfabeta. Sono tre pezzi illuminanti, nelle reciproche diversità e lontananze. Ma proprio nella divergenza di punti di vista riescono a offrire una panoramica, se non completa quanto meno attendibile, della vastità del paesaggio che ci circonda. Un paesaggio che facciamo sempre più fatica a decifrare, perché in costante evoluzione, e perché il punto di osservazione da cui stanno scrutando il panorama si trova nel bel mezzo di una tempesta, investito dai venti contrari che stanno spazzando (per parafrasare Baudrillard) la nostra realtà devastata.

I tre interventi originano da un processo di investigazione, analisi ed elaborazione della nostra contemporaneità, che evidentemente prosegue incessante da diverso tempo. Anche nei passaggi più emotivi sono meditati, densi delle esperienze accumulate nel corso degli anni. Intersecano e sovrappongono il loro approccio sociologico, la loro impostazione filosofica e la loro “postura emotiva”, rivelando un metodo d’indagine senz’altro acuminato, che ognuno di loro legittimamente declina secondo la propria personale visione del mondo. Negli spazi tra le parole non faccio inoltre fatica a intuire la voce sottintesa di un discorso che evidentemente li ha già coinvolti in passato e che ancora va avanti, riferimenti che non posso cogliere nella loro interezza anche perché privo delle basi teoriche della loro militanza nello studio dei processi di comunicazione e dei fenomeni culturali, che pure mi appassionano, ma di cui mi ritengo un analfabeta integrale.

Allora perché sembra che voglia arrischiarmi a sfidare quegli stessi ostili venti di tempesta che già minacciano le loro postazioni, scalando la roccia a mani nude e senza corde di sicurezza per raggiungere un punto di osservazione tanto difficile e pericoloso? Perché la lettera di Vittorio, pur essendo rivolta ad Abruzzese, in realtà parla a un trentenne con cui, per ragioni anagrafiche e per le prese di posizione che ho espresso negli ultimi giorni, posso senza difficoltà identificarmi.

Non sarò originale, e sicuramente sarò ancor meno accurato, ma voglio comunque confrontarmi con le considerazioni con cui quella lettera, per il tono adottato e la profondità di pensiero espressa, mi invita a misurarmi.

Voglio però prima menzionare un passaggio cruciale dell’articolo di Abruzzese (che racchiude a sua volta una citazione di una citazione, non male come livello di ricorsività), anche se sarebbe opportuno leggere fino in fondo tutti gli interventi, che come dicevo meritano una approfondita riflessione:

È bene riprendere un brano del testo di Bifo da cui in particolare s’è mossa la mia idea di rassegnazione, il mio invito ad un sentire rassegnato: “Ne La questione della colpa (Die Schuldfrage), un testo del 1946, Karl Jaspers, il filosofo tedesco che viene considerato uno dei padri dell’esistenzialismo, distingue il carattere “metafisico” della colpa da quello “storico”, per ricordare che se ci siamo liberati del nazismo come evento storico, ancora non ci siamo liberati da ciò “che ha reso possibile” il nazismo, e precisamente la dipendenza della volontà e dell’azione individuale dalla potenza ingovernabile della tecnica, o meglio della catena di automatismi che la tecnica iscrive nella vita sociale”. Da questo semplice passaggio – in cui la soluzione finale del nazismo viene equiparata alla soluzione finale in cui gli automatismi del potere finanziario stanno gettando il mondo presente – si ricava che evidentemente in ballo c’è il rapporto tra tecnica e genere umano.

Pur non trovandomi in totale accordo con il punto di vista espresso, proprio a partire da questo brano ho colto alcune risonanze profonde con il mio personale sentire. Sul rapporto tra tecnica e genere umano mi sono ritrovato a interrogarmi spesso anch’io. Si tratta di un tema che ricorre nelle storie e nelle riflessioni critiche che mi hanno tenuto occupato fin da quando, insieme ad altri, ci siamo avventurati nell’esperienza culturale che abbiamo voluto battezzare “connettivismo”. Come mi sono trovato già a sostenere, ritengo che il vero motore della storia sia la tecnica. Probabilmente è un po’ antiquato e ingenuo cercare di ricondurre tutto a un’unica spinta, sforzarsi di far tornare i conti fondando le proprie considerazioni sull’impalpabile. Dall’acqua di Talete e dal numero di Pitagora allo Spirito di Hegel o all’economia di Marx, passando per le monadi di Leibniz, la storia del pensiero occidentale è tutta una ricerca forsennata del fondamento della realtà. La mia non è una visione né originale né tanto meno confrontabile con la complessità delle strutture di pensiero elaborate nel corso della storia della filosofia, degne di ben altra considerazione. Ma è il filtro attraverso cui guardo la realtà e mi rapporto ad essa, e quindi credo sia utile esporla in questa sede.

Senza la tecnica e la scienza, staremmo ancora dibattendo su quale albero trascorrere la notte. L’economia, in cui Marx individuava la struttura a cui ricondurre tutto, non avrebbe avuto valori da trattare, se non fosse stato per l’acquisizione della tecnica e l’uso della tecnologia, entrambi generatori di valore. Questo credo che sia un punto di convergenza con la visione espressa da Zambardino nel suo testo ed essendo un terreno condiviso lo ritengo un buon punto di partenza da cui sviluppare il confronto.

Con Abruzzese Vittorio condivide la consapevolezza dell’opportunità, forse anche della necessità, di adottare un nuovo atteggiamento nei confronti di ciò che a lungo abbiamo identificato come il nemico: ovvero, per farla breve, il capitale. Abruzzese, in particolare, invita a elaborare un “sapere della rassegnazione” per sottrarsi al dominio finanziario del mondo, che “ha da ricavare ancora molte risorse dai conflitti sociali della terra”. E ancora: “Metabolizzare l’atto di dovere mettersi nelle mani altrui senza tuttavia condividerne il senso; firmare il contratto sociale come se si trattasse di dimettersi. Condividere l’atto giuridico senza più alcun “principio speranza”, senza più alcuna fiducia che non sia riposta in se stessi”. Non conosco Abruzzese, ma mi sembra di cogliere un’amarezza di fondo in queste parole, e insieme il tentativo di superarla, lasciandosi dietro le cause, e puntando invece all’elaborazione di quelle che potremmo chiamare nuove strategie di sopravvivenza.

Dal canto suo, Vittorio sostituisce al concetto di rassegnazione l’idea di resa, individuando nella resa “il riconoscimento delle ragioni di chi ti ha sconfitto”. E io credo alla profonda verità racchiusa nelle sue parole, quando sostiene con fermezza che “non ci sono complotti ma problemi complessi”. Il mondo è complesso, e la realtà è ancora più complessa di quanto osiamo immaginare, non solo riconoscere o ammettere. Ma provo a ribaltare la tesi di Jaspers sulla dipendenza della volontà e dell’azione individuale dalla potenza incontrollabile della tecnica, “o meglio della catena di automatismi che la tecnica iscrive nella vita sociale”, come causa e condizione dell’ascesa del Terzo Reich, e presupposto inestirpabile di tutti i nazismi che verranno. Magari non siamo vittime dell’ebbrezza della tecnica, come ci piace credere per giustificare certi effetti della tecnologia, indugiando nella vecchia storia della neutralità originaria e dell’uso buono o cattivo che ne fa l’uomo. Forse la tanto decantata libertà d’uso rivendicata dall’uomo nei confronti della tecnologia è solo una menzogna consolatoria, un inganno, un’autoillusione. E se fossimo noi esseri umani gli strumenti e gli agenti al servizio della tecnologia? Se fin da quando è emersa, scaturendo dalla convergenza di attitudine, comportamento e immaginazione, la tecnologia ci usasse come veicoli di informazione, servendosi di noi come vettori di desideri e bisogni, e come attuatori inconsapevoli della sua agenda? Se i desideri e i bisogni stessi, le stesse fantasie e i sogni, fossero tutti nati per quest’unico scopo: servire alla sua perpetuazione?

Assumiamo di essere dei burattini, e che la tecnologia regga i fili che ci muovono. Ma siamo anche del tutto privi di consapevolezza e autonomia? Credo che il nostro agire al servizio della tecnologia si possa esprimere in maniera più consapevole o meno consapevole. Non è un aut aut digitale, ma uno spettro analogico che riflette una logica fuzzy. Esistono vari gradi di verità, anche qui in accordo alla complessità del mondo. Non è tutto nero o tutto bianco, e allo stesso tempo l’uomo non è schiavo in catene o padrone del proprio destino, esecutore o artefice, ma combina dentro di sé entrambe le condizioni.

Se la tecnologia è l’unico driver, tutto il resto – gli stati nazionali, l’economia di mercato, le ideologie, la cultura, l’intrattenimento – retrocede al rango di manifestazione epifenomenica: accidenti che in alcuni casi possono essere asserviti al conseguimento di obiettivi temporanei, dagli effetti locali e temporali circoscritti. Ma l’unico grande piano resta quello del progresso, l’evoluzione della tecnologia verso manifestazioni sempre nuove, la sua preservazione attraverso la diversificazione.

È quindi del tutto inutile qualsiasi tentativo di imporre la propria volontà contro il dominio della tecnologia? No, non lo è, perché, come dicevamo, per quanto accidentali, le istituzioni giuridiche, l’economia, etc., producono degli effetti, condizionano le nostre vite, esercitano un’influenza a cui non possiamo sottrarci. Così, spesso finiscono per annebbiare tutto il resto. Per questo non è inutile sforzarci di perseguire o al contrario ostacolare, in base agli interessi e ai valori in cui ci riconosciamo, il cambiamento delle stesse. Ma non dimentico che quelli che perseguiamo sono comunque sempre piani a breve.

Non so se questo mi pone sul piano dei semplici, non so se questi miei vaneggiamenti siano assimilabili alle ossessioni complottiste che non condivido. Ma se credo che la preservazione della tecnologia sia il vero grande piano, allora devo ammettere che niente di quello che subiamo o a cui aspiriamo, che combattiamo o a cui ci arrendiamo, possa avere dignità teleologica: né il libero mercato, né l’egemonia di uno stato sugli altri, né un’ideologia o una religione sulle altre. Nemmeno il riscatto e l’emancipazione dell’umanità dalle catene che si è data. Ma allora tutte le possibilità si equivalgono tra loro? Non credo nemmeno questo: proprio perché stati, mercato e religioni producono effetti “apprezzabili” dall’uomo, possiamo immaginare di dirigerne le manifestazioni affinché, assecondando la freccia del tempo seguita dal progresso, dal passato al futuro, evolvano con essa e si sviluppino in forme più congeniali alla persistenza umana e quindi più sostenibili. Ognuno valuti da sé ciò che per lui è più conveniente, oppure più giusto. E lo ammanti pure del corredo ideologico che crede più conveniente. Il principio resta uno, a prescindere dai valori che uno si sceglie. Ma, appunto, per quanto possa sembrare inutile di fronte alla dittatura del principio unico, la scelta dei valori è l’unico campo in cui ci è dato esercitare la nostra libertà condizionata.

Non è quindi tutto inutile. Benché ogni vittoria a cui potremo mai aspirare sia in fondo solo una condizione temporanea, non possiamo arrenderci alla rassegnazione che sembra volerci imporre l’epoca in cui viviamo. Mentre il grande piano va avanti, nel nostro piccolo abbiamo tutti delle piccole cause in cui riconoscerci, delle piccole battaglie da portare avanti. Cosa cambia sapere che sono già perse? In un sistema complesso, piccole variazioni nelle condizioni iniziali possono produrre grandi variazioni nel comportamento a lungo. Possiamo giocare anche noi le nostre piccole partite. Ed è stata appena fatta una prima, piccola mossa.

Seguiamo gli sviluppi.

Archiviato in:Agitprop Tagged: Alberto Abruzzese, anarchismo, capitalismo, comunicazione, connettivismo, Europa, evoluzione, Franco Berardi, iperliberismo, Jean Baudrillard, Karl Jaspers, Karl Marx, libertà, nazismo, progresso, rassegnazione, resa, scienza, strategie di sopravvivenza, tecnologia, teoria del caos, totalitarismo, turbocapitalismo, Vittorio Zambardino

July 8, 2015

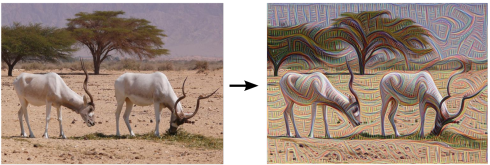

Inceptionism: i sogni elettronici delle reti neurali

Il mese scorso tre ingegneri del team di Google specializzati nella ricerca di reti neurali artificiali hanno pubblicato sul blog della casa madre un post che ha destato enorme clamore. Mentre erano al lavoro sul processo di classificazione delle immagini necessario per addestrare una rete neurale nel compito del riconoscimento delle immagini, si sono imbattuti per caso in un risultato per certi versi sorprendenti.

Prima di tutto un breve excursus. Le reti neurali prese in esame sono sistemi multistrato, composta ognuna da un numero variabile tra 10 e 30 strati di neuroni artificiali che lavorano in successione. Una delle sfide di questo campo di ricerca è riuscire a capire come si comporti ciascuno strato, ma dopo aver addestrato la rete si possono esaltare le performance di ciascuno strato su una caratteristica specifica dell’immagine. Per esempio, i primi strati possono elaborare i contorni, quelli intermedi le forme e/o i diversi componenti dell’immagine, e gli strati finali possono combinare tutti questi risultati per dare l’output finale della rete. L’addestramento funziona mostrando grandi quantità di immagini-campione rispondenti a un caso specifico, fino a quanto il sistema mostra una capacità di risposta ottimale.

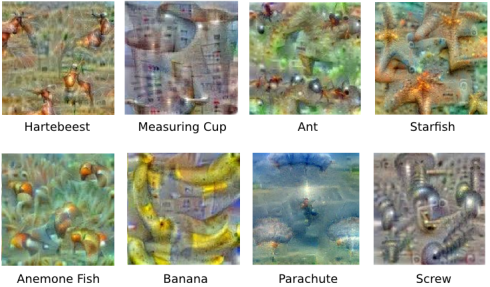

Per stabilire se la rete sta apprendendo “nella maniera giusta” può essere utile prendere in esame la rappresentazione data dalla rete di un dato caso in esame. Per esempio, verificare come una rete neurale immagina che possa essere fatto un paracadute, o una banana, o una vite, una formica, una stella marina… E da qui viene fuori che le reti neurali addestrate per riconoscere un certo insieme di immagini, possiedono una piccolissima quantità dell’informazione necessaria per generare quelle stesse immagini. L’effetto è evidente dai seguenti campioni elaborati dalle reti neurali prese in esame.

La visualizzazione delle risposte della rete neurale è utile per individuare eventuali errori commessi in fase di training e correggere eventualmente il tiro, fornendo immagini più specifiche e rappresentative di un dato concetto.

Invece di specificare la caratteristica che si vuole amplificare, si può anche lasciare la rete libera di decidere, spiegano i ricercatori. “In questo caso si fornisce alla rete un’immagine o una foto e la si lascia libera di analizzare la figura”. Ciascuno strato della rete, se ricordate, processerà una caratteristica a un diverso livello di astrazione. In base allo strato a cui si sceglie di demandare il processo di amplificazione, verrà quindi generata un’immagine la cui complessità è legata a quella particolare caratteristica individuata dalla rete. “Per esempio, gli strati inferiori tendono a produrre tratti o motivi ornamentali, dal momento che quegli strati sono sensibili alle caratteristiche di base come i contorni e il loro orientamento”.

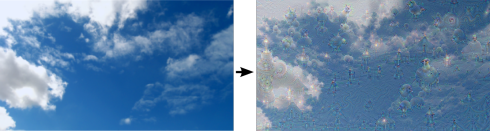

Left: Original photo by Zachi Evenor. Right: processed by Günther Noack, Software Engineer

“Scegliendo strati di livello superiore, capaci di individuare caratteristiche più sofisticate nelle immagini, tendono a emergere caratteristiche complesse o addirittura interi oggetti. Ancora una volta, iniziamo con una immagine esistente e la diamo in pasto alla nostra rete neurale. Chiediamo alla rete: “Qualunque cosa tu veda qui, ne voglio di più!” e questa crea un anello di retroazione: se una nuvola somiglia un po’ a un uccello, la rete la farà somigliare sempre di più a un uccello. Questo farà riconoscere alla rete l’uccello in maniera ancora più netta al prossimo passaggio e così via, fino ad arrivare alla comparsa di un uccello ricco di dettagli, apparentemente dal nulla”.

Come fanno notare gli ingegneri, i risultati sono affascinanti, ed è come quando da bambini ci divertivamo a interpretare le forme delle nuvole. Questo è quello che succede con una rete neurale addestrata principalmente su immagini di animali, e per questo intrinsecamente portata a riconoscere le forme come animali o parti degli stessi.

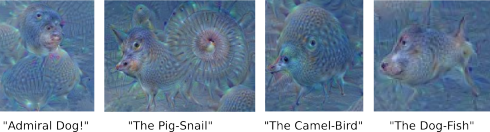

La tecnica può essere applicata ad ogni tipo di immagine e i risultati varieranno in base alle sue caratteristiche. Di fatto, le caratteristiche introdotte nella rete generano una deriva verso alcune interpretazioni: torri e pagode cominciano a comparire sulle linee dell’orizzonte, pietre e alberi mutano in edifici, uccelli e insetti fanno la loro apparizione dove siano presenti foglie. Gli effetti tendono a descrivere veri e propri paesaggi onirici, talvolta surreali, altre volte da incubo.

Il codice sviluppato dai ricercatori di Google è stato reso pubblico il primo luglio con il rilascio di Deep Dream e da allora diversi utenti si sono sbizzarriti. Gli esiti confermano le considerazioni che facevamo sopra, con derive particolarmente bizzarre. Per esempio, c’è chi ha provato ad applicare Deep Dream sui fotogrammi di un film. E da dove poteva iniziare, se non da Paura e delirio a Las Vegas?

E in adempimento alla Regola 34, ovviamente la scoperta del porno da parte di Deep Dream non si è fatta attendere. Eccovi per assaggio un’orgia di corpi mutanti. Per immagini più esplicite, cliccate qui.

A questo indirizzo trovate invece una galleria compilata da Michael Tyka, uno degli sviluppatori di Deep Dream.

Archiviato in:Reality Studio Tagged: Deep Dream, Google, Inceptionism, Paura e delirio a Las Vegas, reti neurali, Rule 34, sogno

July 5, 2015

YouWorld: The Making Of… Dal subject allo script

Una chiacchierata con Lanfranco Fabriani sulla genesi del nostro lavoro a quattro mani: YouWorld.

Giovanni

Ricordi come è nato il progetto?

Lanfranco

Il progetto è nato per gioco, con una mia mail a te, per il desiderio di confrontarsi, anche a prescindere da un risultato finale. Assieme alla constatazione che mentre negli USA, casa madre della fantascienza non è insolita una collaborazione tra due scrittori, in Italia queste si contano veramente sulla punta della dita di una mano. Differenza antropologica nell’intendere la scrittura? Ma lo scopo era soprattutto quello di imparare, se possibile, uno dall’altro, consci delle nostre differenze, della conoscenza delle nostre due storie completamente differenti, ma poi fino a un certo punto. E appunto per le nostre differenze il gioco sarebbe diventato più interessante.

Quello che devo dire mi ha sorpreso è stata l’immediata quasi entusiastica adesione alla proposta di gioco. Non me l’aspettavo, pensavo che in Italia sarebbe stato difficile proprio perché si ha l’impressione che gli autori siano molto gelosi della propria scrittura: “scrivo come piace a me e basta!”. Mi ero preparato a un’accoglienza della proposta alquanto tiepida, come minimo un “ah se avessi tempo, ma sono impegnato in un romanzo e 25 racconti!”

Giovanni

In effetti ricordo non dico la timidezza, ma quasi la rassegnazione con cui mi proponesti la cosa. Che invece mi piacque fin da subito, perché si trattava di far collidere le due diverse scuole da cui venivamo. Poi, come accenni anche tu, non è che venissimo da due pianeti separati da anni-luce di distanza, i nostri immaginari di riferimento erano in parte sovrapposti, anche se poi ognuno di noi era inevitabilmente portatore di una sensibilità specifica sua personale.

Quello che forse non ti ho detto è che inizialmente pensavo che ce la saremmo cavata davvero con poco: qualche palleggio prima della schiacciata finale. Un paio di settimane, una decina di paginette, una mezza dozzina di scene e via. Sarebbe stato uno stacco salutare tra un romanzo che non voleva saperne di scriversi da solo e i racconti che già avevo in mente di buttare giù (ma dei quali cercavo di rimandare l’apertura del cantiere). Senza contare che più o meno nello stesso periodo con Fernando Fazzari stavamo portando avanti anche un nostro progetto comune di romanzo giallo a quattro mani. E invece ci siamo lasciati prendere la mano e non c’è stato nemmeno il tempo di pensare al resto. Diciamo pure che la cosa ci è un tantino sfuggita di mano. Così per un periodo della mia carriera da scribacchino, in effetti, tutto quello che ho fatto è stato stare dietro al blog e a questi due progetti collaborativi: un romanzo scritto a quattro mani con Fernando e a un racconto scritto a quattro mani con te che continuava a richiedere spazio e attenzioni, sviluppandosi fino alle dimensioni quasi da novella che ha alla fine assunto. E’ stata una fase piuttosto interessante.

Mi rendo conto adesso che di opere frutto di collaborazioni non mi è capitato di leggerne molte, ma i racconti cyberpunk inclusi in Mirrorshades e ne La notte che bruciammo Chrome, rispettivamente da Sterling & soci vari e da Gibson & soci vari, e il romanzo La macchina della realtà scritto in collaborazione proprio da Gibson e Sterling medesimi, mi avevano molto intrigato. Forse sono stati loro i miei modelli di riferimento, insieme ai fenomeni italiani Wu Ming e Kai Zen, anche se in quel caso ci addentriamo in un territorio più complesso, quello dei collettivi (o ensemble) di scrittura. Tu avevi in mente qualcuno in particolare quando ti è venuta l’idea di propormi questa follia?

cyberpunk inclusi in Mirrorshades e ne La notte che bruciammo Chrome, rispettivamente da Sterling & soci vari e da Gibson & soci vari, e il romanzo La macchina della realtà scritto in collaborazione proprio da Gibson e Sterling medesimi, mi avevano molto intrigato. Forse sono stati loro i miei modelli di riferimento, insieme ai fenomeni italiani Wu Ming e Kai Zen, anche se in quel caso ci addentriamo in un territorio più complesso, quello dei collettivi (o ensemble) di scrittura. Tu avevi in mente qualcuno in particolare quando ti è venuta l’idea di propormi questa follia?

Lanfranco

In realtà non avevo pensato a dei riferimenti precisi. I riferimenti che mi vengono in mente come collaborazioni sono Pohl e Kornbluth, Niven e Pournelle, Kuttner e Moore, autori di un’altra generazione che non hanno nulla a che fare con noi. Come ho detto, l’intento, almeno dal mio punto di vista era più didattico che teso al raggiungimento di un prodotto finale. Spesso noi leggiamo noi stessi con la matita rossa e leggiamo gli altri annotando a margine, cercando di immaginare perché hanno fatto una scelta che noi non avremmo fatto. L’idea in questo caso era poterci interrogare sul significato delle scelte fatte.

In effetti, anche io avevo pensato a qualcosa che non dico si sarebbe risolto in poco tempo, ma che non doveva essere impegnativo come si è rivelato. L’idea iniziale nemmeno la ricordo bene, era certamente qualcosa che ha poco a che fare con il risultato finale (mi sembra si trattasse di una specie di “Isola dei famosi” virtuale), ma questo è stato proprio effetto del gioco. Fin dalle prime mail l’idea si è evoluta, si è modificata, alcune cose sono state lasciare cadere e altre si sono espanse. Se avessimo scritto il racconto ognuno per conto suo avremmo fatto qualcosa di maggiormente ristretto. Invece proprio perché il racconto doveva rispecchiarci entrambi, doveva rispecchiare le nostre esigenze narrative, si è espanso. Ogni tanto usciva fuori una nuova scena, e si scopriva che ci stava bene. E si è espanso anche con la scoperta dei riferimenti culturali comuni, per esempio Brunner e Ballard e da qui tutta la parte “saggistica” e documentaristica degli intermezzi.

In effetti, anche io avevo pensato a qualcosa che non dico si sarebbe risolto in poco tempo, ma che non doveva essere impegnativo come si è rivelato. L’idea iniziale nemmeno la ricordo bene, era certamente qualcosa che ha poco a che fare con il risultato finale (mi sembra si trattasse di una specie di “Isola dei famosi” virtuale), ma questo è stato proprio effetto del gioco. Fin dalle prime mail l’idea si è evoluta, si è modificata, alcune cose sono state lasciare cadere e altre si sono espanse. Se avessimo scritto il racconto ognuno per conto suo avremmo fatto qualcosa di maggiormente ristretto. Invece proprio perché il racconto doveva rispecchiarci entrambi, doveva rispecchiare le nostre esigenze narrative, si è espanso. Ogni tanto usciva fuori una nuova scena, e si scopriva che ci stava bene. E si è espanso anche con la scoperta dei riferimenti culturali comuni, per esempio Brunner e Ballard e da qui tutta la parte “saggistica” e documentaristica degli intermezzi.

I palleggi ci sono stati – sarà forse il caso di spiegare che inizialmente ognuno scriveva una scena che sottoponeva all’altro – ma pur senza essere in competizione era un continuo quindici-zero, quindici-quindici, trenta-quindici, trenta-trenta e ogni set è stato lunghissimo. Compresi i falli nel servizio. Ma debbo dire che a volte andavo a letto dopo aver spedito una scena, quasi non potendo attendere di vedermela tornare indietro annotata ed espansa o di vedermi arrivare la scena successiva. Era così anche per te?

Giovanni

Era così, ma poi non vedevo l’ora di leggere la tua e-mail del mattino successivo, in cui spesso capitava di vedere rimesse in discussione anche scene che fino alla sera prima consideravamo entrambi acquisite. È stato un lavoro stimolante anche per questo, per il confronto continuo, aperto su tutti i fronti, ma credo che sia stato possibile soprattutto perché fin dall’inizio abbiamo lavorato con una certa “convinzione”, gettando fondamenta solide su cui costruire: la struttura della storia si è così rivelata robusta a sufficienza da reggere tutti i nostri cambi in corsa, le innumerevoli varianti che di volta in volta apportavamo al progetto originale.

Credo che il segno di Ballard e di Brunner sia evidente: nel caso del primo per tutta la critica alla società dello spettacolo e dei consumi di massa che costituisce l’ossatura ideologica della novella; nel caso del secondo per la scrittura stessa, talvolta frammentaria, segnata da continui cambi di registro, da una molteplicità di strati sovrapposti gli uni agli altri. Forse, a pensarci bene, ci abbiamo fatto finire dentro anche più Dick di quanto pensassimo…

spettacolo e dei consumi di massa che costituisce l’ossatura ideologica della novella; nel caso del secondo per la scrittura stessa, talvolta frammentaria, segnata da continui cambi di registro, da una molteplicità di strati sovrapposti gli uni agli altri. Forse, a pensarci bene, ci abbiamo fatto finire dentro anche più Dick di quanto pensassimo…

Se questo lavoro ci serviva per sperimentare e confrontarci con noi stessi, non abbiamo rinunciato proprio a niente! Scandalo, infodump, critica estrema ben oltre i limiti consentiti dal politically correct… O forse c’è qualcosa che abbiamo lasciato fuori e che ti sembra sarebbe stato adatto allo YouWorld?

Lanfranco

Beh, YouWorld è un mondo e potrebbe richiedere un romanzo fiume per descrivere tutte le sue innervature. Soprattutto è un mondo all’interno di un altro mondo. Sono due universi paralleli in cui gli abitanti di uno entrano continuamente nell’altro, ma poi tornano a casa loro. Come vengono cambiati da queste continue “esperienze extramondo”? Sarebbe stato il caso di mostrarlo ma abbiamo potuto dare soltanto dei lievi accenni. Un altro tema che abbiamo cercato di evitare, io almeno l’ho fatto coscientemente e non l’ho nemmeno sottoposto alla tua attenzione (non volermene) è quello dell’amore romantico. Ci si può innamorare di un simulacro? Ma questo in qualche modo avrebbe potuto sminuire la critica sociale che era uno dei capisaldi su cui senza nemmeno rifletterci sopra ci eravamo trovati d’accordo.

Ad ogni angolo può esserci un’idea. Ad esempio, una celebrità, può voler entrare volontariamente nello YouWorld pur di diventare immortale? Al contrario questa possibilità di clonare dopo la loro morte persone realmente esistenti in un mondo virtuale, potrebbe fornire alle società di intrattenimento un potete ricattatorio nei confronti dei loro artisti affinché tengano basse le loro pretese? E soprattutto, esisterebbero ancora degli attori, cantanti, in un mondo dove le necessità di intrattenimento vengono assolte dallo YouWorld e dalle sue dIvA?

Quello su cui ci siamo dovuti limitare, almeno dal mio punto di vista è stato il sesso e la violenza, non che sia stata una imposizione esterna, ma è stato un paletto interno da dover rispettare visto che comunque, a un certo punto, il racconto avrebbe dovuto essere in qualche modo commercializzato. Spero che la critica sia comunque stata espressa con una brutalità sufficiente delle immagini.Invece su un altro versante. una delle limitazioni autoimposte da parte mia è che il gioco fosse controllato. Si poteva in ogni momento partire per la tangente utilizzando scene di film a piene mani, in modo del tutto fine a se stesso, tenere a freno l’immaginazione è stato un bel problema.

Archiviato in:Criptogrammi Tagged: Bruce Sterling, C. L. Moore, consumismo, cyberpunk, Cyril M. Kornbluth, Fernando Fazzari, Frederik Pohl, Henry Kuttner, J.G. Ballard, Jerry Pournelle, John Brunner, Kai Zen, La notte che bruciammo Chrome, Lanfranco Fabriani, Larry Niven, Mirrorshades, scrittura, scrittura collettiva, società di massa, spettacolo, William Gibson, Wu Ming, YouWorld