Giovanni De Matteo's Blog: Holonomikon, page 27

October 27, 2017

Echi

Rachael: Posso fumare?

Deckard: Non pregiudica il test. Va bene, io le farò una serie di domande. Si rilassi e risponda più semplicemente che può. È il suo compleanno, le regalano un portafoglio di vitello…

Rachael: Non lo accetterei. Inoltre, denuncerei la persona che me lo ha dato alla polizia.

Deckard: C’è un bambino, le mostra la sua collezione di farfalle, le mostra come le uccide.

Rachael: Lo condurrei dal dottore.

Deckard: Sta guardando la televisione, improvvisamente si accorge di una vespa che le cammina sul braccio…

Rachael: La uccido.

Deckard: Sta sfogliando una rivista e ci trova un inserto con una ragazza nuda…

[image error]

Per chiunque si stesse ancora chiedendo cosa ci facessero delle api nel cuore di ground zero a Las Vegas, ecco una possibile spiegazione.

Archiviato in:Imaginarium Tagged: api, Blade Runner, Blade Runner 2049, Voight-Kampff

October 26, 2017

Blade Runner 2049: alle origini del nuovo mito

Su Blade Runner 2049 mi sono già espresso in questa recensione, anche se presto torneremo a parlarne per approfondire alcuni aspetti che in una recensione non potevano trovare spazio. Qui mi interessa tuttavia ricostruire un po’ le basi dell’operazione mitopoietica che la Alcon Entertainment, dopo aver rilevato i diritti per lo sviluppo di sequel, sidequel, prequel (e chi più ne ha…) del media franchise da Bud Yorkin, sta mettendo in atto per far fruttare la popolarità di Blade Runner.

Piccola premessa: dall’andamento del botteghino, malgrado la delusione della Warner (che ne cura la distribuzione sul mercato nordamericano) per la partenza al rilento, che ha spinto anche la Sony (che invece cura la distribuzione estera) a cavalcare l’hype anticipando di una settimana l’uscita in Cina (fissata adesso proprio per oggi), Blade Runner 2049 sembra destinato a pareggiare i costi di produzione e distribuzione. Costato intorno ai 150 milioni di dollari (secondo alcune fonti 155, ma un interno della produzione avrebbe confermato che Denis Villeneuve ha saputo rientrare abbondantemente nel budget originariamente previsto), fino allo scorso week-end il film aveva incassato 74 milioni di dollari sul mercato domestico, e ulteriori 120 dal resto del mondo (ma è bene ricordare che i dati dall’estero affluiscono con un certo ritardo, e al computo globale mancano ancora appunto la Cina e anche il Giappone). Ma se è plausibile che Blade Runner 2049rientri dei costi e magari distribuisca anche qualche ricavo ai finanziatori, non è ancora chiaro se questo utile sarà sufficiente a giustificare il proseguimento del franchise.

Quel che è certo, e lo dico da fan integralista e poco incline ai compromessi quando è in gioco il suo feticcio, è che la Alcon ha deciso di muoversi nel modo migliore che un appassionato avrebbe potuto aspettarsi. L’approccio a una pietra miliare come Blade Runner è stato estremamente rispettoso, quasi reverenziale. E la cura con cui il sequel è stato pianificato, ponendo la giusta distanza dal capostipite e riprendendo i fili narrativi che in tutti questi anni hanno appunto tenuto in vita il dibattito tra gli appassionati determinando l’ascesa della pellicola di Ridley Scott al rango di film di culto, è testimoniata dal modo in cui la produzione si è preoccupata di colmare i buchi, unendo tutti i punti che dal 2019 portano al 2049 ora nelle sale.

Al Comic-Con di San Diego, lo scorso luglio, la Warner ha rilasciato una timeline molto utile a inquadrare cronologicamente gli eventi del film di Villeneuve:

2019: Deckard escapes

2020: A new Replicant model

2022: A blackout on the west coast of the US

2023: Replicant Prohibition begins. Those who can go into hiding.

2025: The rise of Wallace Corp. helps solve food shortage

2030: Prohibition repealed with help from Wallace

2049: Society divided between two classes, Replicant and humans

Ma per un progetto ambizioso come l’attesissimo seguito di un capolavoro come Blade Runner questo non poteva bastare. E allora la produzione ha anche sviluppato una serie di tre cortometraggi per introdurre alcuni personaggi e fornire uno sfondo agli eventi al centro della nuova pellicola. E così ecco uscire il 30 agosto scorso 2036: Nexus Dawn e 2048: Nowhere to Run, entrambi scritti da Hampton Fancher e Michael Green (sceneggiatori anche del lungometraggio di Villeneuve) e diretti da Luke Scott.

In 2036: Nexus Dawn facciamo la conoscenza di Niander Wallace (interpretato da Jared Leto), il magnate che con la sua compagnia è riuscito a scongiurare sulla Terra il collasso della società sviluppando un sistema di coltivazioni sintetiche che ha risolto il problema globale della fame. Con la sua Wallace Corporation, Niander ha quindi rilevato ciò che rimane della Tyrell Corporation, condannata al fallimento per via delle restrizioni sulla produzione e vendita dei replicanti stabilite all’inizio del decennio precedente. Wallace vuole che il commercio dei replicanti sia nuovamente legalizzato e per questo si confronta con dei legislatori a cui mostra un nuovo modello di replicante Nexus-9.

In 2048: Nowhere to Run facciamo un salto in avanti di dodici anni e andiamo a conoscere, attraverso il punto di vista di Sapper Morton (Dave Bautista), la situazione in cui vivono i “lavori in pelle” per le strade dei bassifondi di Los Angeles. Morton ha bisogno di soldi e mentre cerca di piazzare i suoi prodotti sul mercato nero cittadino, s’imbatte in una banda di violenti. L’incontro degenera in un corpo a corpo durante il quale Morton stende i teppisti, ammazzandone diversi dopo aver perso il controllo. Un testimone lancia quindi una soffiata alla polizia.

Infine abbiamo Blade Runner Black Out 2022, rilasciato il 27 settembre scorso, scritto e diretto dal maestro dell’animazione giapponese Shinichiro Watanabe, autore tra gli altri del capolavoro Cowboy Bebop. Diversamente dai precedenti è un film di animazione. Diversamente dai precedenti, non coinvolge personaggi che vedremo nel lungometraggio, ma scava alle origini della nuova società che vediamo nel film, così diversa da quella che avevamo lasciato nella pellicola di Scott. I fatti narrati sono collegati alla distruzione degli archivi in cui sono registrati tutti i dati sensibili sui replicanti e vi ritroviamo un’atmosfera molto noir, debitrice dello splendido lavoro svolto da Watanabe con il suo Cowboy Bebop, probabilmente la cosa migliore partorita fuori dalla letteratura in ambito cyberpunk insieme a Ghost in the Shell.

Sarebbe estremamente interessante che gli incassi di Blade Runner 2049 ripagassero gli sforzi produttivi anche per vedere come evolverà l’esplorazione del nuovo mondo delineato da Villeneuve e soci attraverso questi prodotti minori che sono comunque di per sé dei piccoli capolavori. Non ci resta quindi che tenere le dita incrociate e rimandare magari a una futura occasione l’approfondimento sulle ragioni che stanno tenendo il film in bilico sulla sottile lama del payoff.

Intanto, godetevi questi cortometraggi e, se non l’avete già visto, cercate una delle ultime sale che ha mantenuto il film in programmazione.

Archiviato in:Imaginarium Tagged: 2036: Nexus Dawn, 2048: Nowhere to Run, Black Out 2022, Blade Runner, Blade Runner 2049, Cowboy Bebop, Denis Villeneuve, Hampton Fancher, Luke Scott, Michael Green, replicanti, Ridley Scott, Shinichiro Watanabe

October 25, 2017

Nuove Eterotopie: la versione di Sterling

La presentazione di Nuove Eterotopie a Stranimondi è stata anche l’occasione per confrontarsi con le impressioni e le considerazioni di un osservatore d’eccezione della realtà – e perché no, anche della fantascienza – italiana: Bruce Sterling, guest star dell’antologia con un romanzo breve scritto in esclusiva per questa pubblicazione, che segna il suo esordio come scrittore connettivista e che echeggia idealmente la vena sfrenata e dissacrante (e visto il contesto milanese potremmo dire anche “scapigliata”) del suo contributo scritto a 4 mani con Lewis Shiner che chiudeva Mirrorshades, intitolato appunto Mozart in Mirrorshades.

Numerosi sono stati gli spunti di riflessione che Sterling ha disseminato nel suo intervento, mesmerizzando la platea e i curatori coinvolti nella presentazione con la suggestione dei suoi argomenti. Non abbiamo in effetti difficoltà ad ammettere che se in quella sede l’antologia è riuscita a ottenere un riscontro che va al di là delle nostre più rosee aspettative è in gran parte merito suo, che ci ha onorati di un intervento a sorpresa, che non saprei definire altrimenti se non sontuoso, da vero fuoriclasse.

[image error]

Bruce Sterling in posa con una copia di Nuove Eterotopie e una nutrita delegazione connettivista davanti al Kipple Lander Force One. Foto di Alessandro Napolitano.

Sterling si è mostrato decisamente interessato alla nostra esperienza. Il connettivismo è innanzitutto un movimento che ha voluto darsi un programma, con una dichiarazione d’intenti che non è frequente nel panorama letterario, specie in quello di genere, per via delle critiche a cui si rischia di finire facilmente esposti. Il coraggio dei connettivisti è stata la scintilla che ha innescato la sua curiosità, avendo esteso personalmente il manifesto del cyberpunk ed essendosi poi occupato nel corso degli anni di altre iniziative analoghe in cui ha riversato gli insegnamenti delle avanguardie europee (last but not least, lo slipstream, ovvero la “fiction of strangeness“, con la sua definizione – “…questo è un tipo di scrittura che ti fa semplicemente sentire molto strano; come pure vivere nel XX secolo ti fa sentire strano, se sei una persona di una certà sensibilità” – che potrebbe essere anche letta come la descrizione della condizione media dei partecipanti a Stranimondi). Ma una caratteristica di cui Sterling si è detto ancora più ammirato è rappresentata dalla tenuta del movimento, dalla sua solidità, dalla sua longevità. Infatti, stando alla sua esperienza, Sterling non si sarebbe aspettato che un movimento del genere potesse durare così a lungo.

Mediamente i movimenti artistici e letterari sono destinati a esaurire la loro spinta propulsiva nel giro di sette anni, ma il connettivismo è ancora qua dal 2004 e si appresta a concludere il suo secondo giro di boa settennale (previsto per la fine del 2018). Non può essere un caso che un movimento resista così a lungo. I movimenti vanno infatti tipicamente a estinguersi quando almeno uno dei loro esponenti raggiunge una celebrità tale da offuscare tutto il resto, oppure da spingere l’interessato a rescindere i legami con il suo background. Nel nostro caso, pur non potendoci dire del tutto estranei alla notorietà (diversi connettivisti si sono aggiudicati negli anni premi di rilevanza nazionale con le loro opere, non ultimo il Premio Urania, forse il più ambito di tutti), non possiamo negare che la celebrità non ha sfiorato nessun connettivista, almeno per il momento, quindi è presto per dire se riusciremmo a sopravvivere alle luci della ribalta, ma di certo abbiamo diversi elementi utili per valutare quello che gli anglofoni definiscono l’engagement dei nostri esponenti: nelle nostre iniziative si conferma sempre la sensibilità di anteporre l’interesse del collettivo a quello del singolo, e questo lascia ben sperare per il futuro.

Sterling si è anche detto ammirato dalla capacità dei connettivisti di sfruttare tutte le possibilità che i tempi in cui viviamo offrono a chi si occupa di letteratura. Ci ha lusingati molto la sua considerazione sulla nostra consapevolezza del mondo in cui viviamo: non è banale, con tutti i nostalgici ancora in circolazione, con i soloni e i depositari della verità ultima che si sentono in obbligo di pontificare sempre su tutto e tutti, ritenendo accessoria qualsiasi conoscenza del fenomeno su cui pretendono di esprimersi. Tutti avrebbero qualcosa da imparare dall’umiltà con cui Sterling si è avvicinato a una cosa a cui tutto sommato poteva benissimo rimanere indifferente. E poi è stato interessante notare la sua sorpresa di fronte allo spirito d’iniziativa dei connettivisti, che con una casa editrice di riferimento come la Kipple Officina Libraria riescono anche a gestire direttamente i mezzi di produzione del mercato editoriale, qualcosa che nel ben più vasto e strutturato mercato in lingua inglese sarebbe impensabile. Questa è una specificità tutta italiana e probabilmente si avvantaggia anch’essa delle dimensioni tutto sommato contenute del settore. Come si suol dire, di necessità virtù, ma il connettivismo si configura in effetti un po’, nel piccolo campo della fantascienza, come un’applicazione riuscita delle linee marxiste sulla gestione diretta dei mezzi di produzione (anche se questo ho evitato di farlo presente al buon vecchio Bruce, ma in effetti sarebbe stato interessante approfondire con lui anche l’esperienza controculturale della Nazione Oscura Caotica fondata e presieduta dal nostro Lukha B. Kremo).

La possibilità di partecipare con un racconto connettivista a Nuove Eterotopie è stata colta da Sterling come un’occasione per sganciarsi dalla sua immagine come autore, che in effetti è pilotata dai suoi editori americani e inglesi: quando si raggiunge uno status di riconoscibilità tale da meritarsi un seguito nazionale o internazionale, ha infatti spiegato Sterling, l’autore smette di essere un autore e diventa un vero e proprio asset per la sua casa editrice. Questo è il motivo per cui dopo il suo trasferimento a Torino nel 2007 ha cercato di costruirsi un alias come Bruno Argento, sganciato dalla sua immagine pubblica e in questo modo libero di muoversi con maggiore disinvoltura nei temi che desiderava esplorare come autore. Una libertà che ha potuto nuovamente esercitare in Robot tra le rose, il romanzo breve con cui è presente nella nostra antologia.

Infine, Sterling ha fatto notare come per lui il connettivismo sia un fenomeno di stampo “genuinamente” romano. Mentre il cyberpunk era un fenomeno variegato, dispersivo, nato nelle città americane ma con una forte impronta canadese, Sterling ha colto l’occasione di questo racconto per esplorare quello che a lui sembrava un fenomeno che non poteva essersi originato da nessun’altra parte se non a Roma. Ora, io non so da cosa il buon Bruce abbia potuto derivare questa impressione, però se da una parte è vero che il connettivismo non è meno geograficamente distribuito del cyberpunk (e, come faceva notare anche Salvatore Proietti nel suo intervento in chiusura di presentazione, ha tra gli altri meriti anche quello di aver abbassato il baricentro geografico della fantascienza italiana con numerosi autori originari del Meridione), è altrettanto incontestabile che al momento della definizione del movimento sia Sandro che io risiedevamo entrambi all’interno del Grande Raccordo Anulare. Ma come tutto questo si sia trasferito nell’imprinting del connettivismo, dovremo approfittare di una prossima occasione per indagarlo meglio con Sterling.

Intanto, non perdete l’occasione di lasciarvi trascinare in una folle scorribanda connettivista dal suo Robot tra le rose, degna ciliegina sulla torta delle nostre Nuove Eterotopie.

[image error]

Con Sandro Battisti, Silvio Sosio e Bruce Sterling durante la presentazione di Nuove Eterotopie. Foto di Giovanna Repetto.

Archiviato in:Connettivismo Tagged: Bruce Sterling, connettivismo, cyberpunk, fantascienza, Kipple Officina Libraria, Lukha B. Kremo, Mirrorshades, Nazione Oscura, Nuove Eterotopie, Salvatore Proietti, Sandro Battisti, Slipstream

October 24, 2017

Nuove Eterotopie: lo sguardo connettivista rivolto verso la nuova fantascienza

Nuove Eterotopie reca un sottotitolo altisonante ma abbastanza ingannevole: “l’antologia definitiva del connettivismo“. Ora, sappiamo tutti quanto i proclami siano per loro natura destinati a essere smentiti dalla realtà, e quel sottotitolo non fa eccezione: esprime in forma scaramantica tutta la nostra volontà (dei curatori, certo, ma siamo abbastanza sicuri anche di tutti gli autori coinvolti nel connettivismo, oltre che dell’editore stesso) di andare avanti almeno per altri dieci anni.

In effetti, lavorando a questo libro con Sandro Battisti, ci siamo resi conto della mole sterminata di lavori di ottima qualità che avrebbero meritato di essere inclusi in un best of come questa antologia in fondo aspira a essere. Niente di meglio, quindi, per guardare con fiducia ai prossimi dieci anni in cui abbiamo già messo un piede. Nuove Eterotopie può pertanto presentarsi come una vetrina e allo stesso tempo una porta spalancata su un movimento ancora in fieri, un work in progress che va avanti da 13 anni e che non ha nessuna intenzione di lasciarsi imbalsamare per essere esposto in un museo. Gli autori e le autrici che lavorano con noi, coinvolti nei numerosi progetti della pipeline editoriale della Kipple Officina Libraria, devono quindi sentirsi investiti e sfidati a dare il loro meglio in maniera da rendere ancora più complicate le scelte dei prossimi curatori per un’eventuale – ma nemmeno troppo ipotetica a questo punto – futura raccolta (chiamiamola pure Nuove Eterotopie 2, ma avremmo già un titolo d’impatto, nel caso, e questo titolo non potrebbe essere che Nuove Eterocronie!).

Ma adesso è di Nuove Eterotopie che vorrei parlarvi, riprendendo il discorso iniziato in occasione della presentazione del volume tenutasi a Stranimondi.

Innanzitutto, perché Nuove Eterotopie? Il titolo è un omaggio, neanche a dirlo, a Samuel R. Delany, che scelse di intitolare uno dei suoi romanzi più ambiziosi e rappresentativi Trouble on Triton: An Ambiguous Heterotopia (1976). Benché il libro sia stato poi ripetutamente dato alle stampe con il titolo più immediato e sintetico di Triton, la scelta originaria di Delany denunciava la sua intenzione di proseguire il discorso iniziato da Ursula K. Le Guin con il suo capolavoro del 1974 The Dispossessed (in italiano I reietti dell’altro pianeta, ma anche Quelli di Anarres), sottotitolato An Ambiguous Utopia. E non è un caso se sia Delany che Le Guin, voci fuori dal coro di una letteratura di idee dalla forte carica politica e dalla convinta vocazione a infrangere gli schemi precostituiti, potrebbero essere visti come due dei più significativi numi tutelari di tutta questa operazione che va sotto il nome di connettivismo.

Ovviamente, la parola eterotopia, che come spiega Wikipedia sta tanto per “altro spazio” quanto per “spazio delle diversità“, è un prestito dal filosofo francese e “archeologo dei saperi” Michel Foucault, che per primo adottò il termine nel suo saggio del 1967 Spazi Altri per descrivere quei luoghi che si pongono al di là delle convenzioni sociali stabilite, o – citando testualmente – “quegli spazi connessi a tutti gli altri spazi, ma in modo tale da sospendere, neutralizzare o invertire l’insieme dei rapporti che essi designano, riflettono o rispecchiano“. Secondo Foucault la storia della civiltà inanella fin dalle società primitive esempi di eterotopie, che continuano a sopravvivere nelle nostre società moderne e postmoderne in forme sempre diverse: come eterotopie di crisi (esempi ne sono i collegi e le caserme), come eterotopie di deviazione (ospizi e ospedali), o come repliche delle nostre città (quali l’altra città per definizione, ovvero il cimitero, in cui vengono trasferiti al sopraggiungere del passaggio finale gli abitanti della città dei vivi, oppure le colonie delle potenze europee in Africa o America Latina, con gli spazi che replicano fedelmente lo schema degli equilibri dei poteri coinvolti – l’autorità coloniale e la Chiesa – e i tempi della giornata che vengono da questi rigorosamente scanditi).

Ma le eterotopie che ci circondano sono innumerevoli e comprendono anche le prigioni, i manicomi, i giardini, le camere d’albergo, i treni, e in qualche misura si sovrappongono ai nonluoghi teorizzati dall’antropologo ed etnologo Marc Augé (anch’egli francese) per definire quegli spazi con la prerogativa di non essere identitari, relazionali o storici: le stazioni, gli aeroporti, i centri commerciali. I più attenti di voi avranno notato le numerose affinità con alcuni degli spazi evocati nel nostro manifesto. Nel suo saggio, Foucault fa un esempio ancora più illuminante per spiegare l’eterotopia, mettendola in relazione appunto con l’idea a noi più familiare di utopia. Le utopie sono consolatorie, le eterotopie inquietanti: “minano segretamente il linguaggio”, “spezzano e aggrovigliano i luoghi comuni”. Come capita con le immagini che vediamo riflesse in uno specchio, in cui ci vediamo dove non siamo.

Quella sugli spazi è una riflessione che coinvolge la fantascienza fin dalle origini. Con le utopie, certo, ma poi anche con la contrapposizione in chiave New Wave tra inner space (lo spazio interno ballardiano) e outer space (la frontiera esterna dell’esplorazione spaziale), declinata da J. G. Ballard nel saggio Which Way to Inner Space pubblicato da Michael Moorcock nel 1962 sul numero di maggio di New Worlds. Per proseguire poi sulla frontiera elettronica del cyberspazio, portato alla ribalta all’inizio degli anni ’80 dagli autori cyberpunk. E se i racconti e i romanzi di William Gibson, il futuro informatizzato che prende forma nelle pagine di Neuromancer (1984) e Burning Chrome (1986), sono il principale motivo per cui mi sarei trovato, qualche anno dopo aver letto e riletto i suoi lavori, a scriverne di miei sulla stessa falsariga, se c’è una comune passione che ha decretato la convergenza del mio personale cammino con il percorso artistico di Sandro Battisti prima, e poi di Marco Milani, è stata senza ombra di dubbio quella per i rutilanti scenari postumani dipinti da Bruce Sterling nel suo ciclo della Matrice Spezzata (Schismatrix, 1985). Sterling è stato uno dei capifila della nuova fantascienza degli anni ’80, riconosciuto presto come il teorico del movimento sia per il lavoro con la zine Cheap Truth, sia per la sua sintesi come curatore dell’antologia-manifesto del cyberpunk, Mirrorshades (1986). Ma la sua carica non si è esaurita in quel decennio, continuando a esercitare un’influenza magmatica anche sui decenni successivi, attraverso la transizione dal cyberpunk al post-cyberpunk (e di qui a tutto il filone postumanista), attraverso le sue incursioni in altri territori contigui come lo steampunk o lo slipstream, per non parlare dei suoi progetti collaterali come il Dead Media Project o il Viridian Design Movement (date un’occhiata alla sua pagina su Wikipedia per credere). In definitiva, non potevamo chiedere un regalo migliore per un’antologia come Nuove Eterotopie di un contributo di Sterling, e se avevamo qualche timore nel chiedergli una postfazione, siamo rimasti sbigottiti quando è stato lui stesso a proporci di sua iniziativa di contribuire con il suo primo racconto connettivista!

Sterling ha avuto fin dall’inizio parole molto lusinghiere per il nostro lavoro, ma forse niente batte le sue considerazioni sulla nostra consapevolezza sul mondo in cui viviamo. E in effetti, se c’è una cosa che ci ha distinti fin dall’inizio, è stata proprio quella di scrivere come se il cyberpunk fosse accaduto sul serio, e come se dopo la singolarità del cyberpunk fosse esplosa la galassia del post-cyberpunk, che sono tutte cose accidentalmente successe davvero, mentre alla metà del decennio scorso ci sembrava che molti intorno a noi volessero fingere a tutti i costi che non fossero mai capitate. I connettivisti si sono impegnati fin da subito in uno sforzo comune di sintesi, cercando di mettere in relazione approcci anche molto diversi tra di loro, ma che condividevano un interesse di fondo per l’altro, quello che oggi – con una parola forse inflazionata – viene fatto ricadere sotto l’ombrello della diversità. Abbiamo sempre rivendicato il valore della diversità come ricchezza: formalmente, con la nostra attitudine alle contaminazioni di genere (con il noir e l’horror, per esempio, ma anche con il romance, il weird, e da qualche anno con un progetto di infiltrazione del mainstream attraverso quelle espressioni che potremmo ricondurre a un ideale di fantascienza ripotenziata, vale a dire quella fantascienza ridotta all’essenza del suo immaginario di riferimento e applicata a una dimensione meno epica e più umana); e tematicamente, con la nostra curiosità per tutto ciò che si muove sulla frontiera dell’immaginario, come testimoniano anche le nostre frequenti incursioni nel campo del postumano, quando non proprio del post-biologico.

Eterotopie, in relazione a tutto questo, ci sembrava davvero il termine più appropriato per descrivere lo spazio in cui si sono sviluppate le traiettorie delle nostre ricerche, analisi, esplorazioni e proiezioni, tutto quello che generalmente e genericamente facciamo passare sotto la parola di “scritture”. Non mi soffermo sui singoli racconti inclusi nell’antologia, ma ci tengo a sottolineare che nella reciproca diversità provano le differenze nell’approccio seguito da ogni singolo autore, e allo stesso tempo risuonano tra di loro attraverso gli echi reiterati di sensibilità comuni e comuni passioni. Questo in fondo è quello che il connettivismo ha voluto essere fin dalla sua nascita: un laboratorio, un incubatore, un terreno di coltura su cui far fiorire idee aliene, sforzandoci di coinvolgere anche autori che mai e poi mai vorrebbero essere incasellati sotto un’etichetta. Questo è quello che facciamo.

Nel saggio citato di Foucault, non a caso le eterotopie fornivano il gancio per parlare anche di eterocronie, in merito a quei luoghi in cui il tempo si accumula all’infinito (musei e biblioteche, per esempio) oppure viene sospeso ed esaltato nelle sue manifestazioni più futili (i luna park, altro esempio di convergenza con i nonluoghi di Augé). Il nonluogo in cui l’eterotopia si fonde idealmente con l’eterocronia, in cui il tempo si ripiega sullo spazio e annulla ogni distanza, è il non-spazio in cui tutto si svolge in tempo reale, la perfetta sintesi di eterotopia/eterocronia della nostra epoca, qualcosa che Foucault non poteva immaginare e che non ha fatto in tempo a vedere: Internet, lo specchio del mondo in cui viviamo. E questo ci fornisce l’occasione per parlare un po’ anche delle nostre origini, perché senza il web difficilmente ci sarebbe stato il connettivismo, e quindi difficilmente avrebbe potuto esistere un’antologia come Nuove Eterotopie o come tutte quelle che l’hanno preceduta.

I primi connettivisti solevano riunirsi intorno al primo storico blog di Sandro Battisti, Cybergoth, ospitato dalla piattaforma ormai dismessa di Splinder. Un blog che brillava come un faro nella notte quanto i social network erano al più l’embrione di un sogno notturno ancora ben lontano dall’avverarsi, e su cui ci ritrovavamo a-periodicamente per svolgere delle vere e proprie sessioni di scrittura istantanea nello stile delle jam session da cui prese forma il bebop, non a caso richiamato come ideale parallelo culturale anche dagli autori cyberpunk. E con la rete siamo maturati, stringendo connessioni, consolidando legami, esplorando orizzonti che in assenza di questa potente mediazione tecnologica non avremmo mai potuto conoscere. Siamo forse il primo movimento nato nell’era del web, di certo il primo in Italia, e siamo ancora qui dopo tutti questi anni. Non abbiamo intenzione di sparire, quindi sentitevi liberi di trattarci come un fenomeno reale.

Foto di Marcus Broad Bean, al cui reportage sulla nostra presentazione a Stranimondi rimando per una versione altrettanto appassionata, ma più lucida e meno coinvolta, sul progetto connettivista.

Archiviato in:Connettivismo Tagged: Bruce Sterling, connettivismo, cyberpunk, cyberspazio, Delos Digital, Des Espace Autres, eterotopia, fantascienza ripotenziata, frontiera, inner space, J.G. Ballard, La notte che bruciammo Chrome, Marc Augé, Marco Milani, Michel Foucault, Neuromancer, new wave, Next-Stream, nextstream, nonluoghi, Nuova Frontiera, Nuove Eterotopie, Odissea Fantascienza, outer space, post-cyberpunk, postumanesimo, Samuel R. Delany, Sandro Battisti, Schismatrix, tecnologia, The Dispossessed, Trouble on Triton, Ursula K. Le Guin, utopia, Web 2.0, William Gibson

October 23, 2017

Nuove Eterotopie

Il festival del libro fantastico Stranimondi³, svoltosi a Milano lo scorso 14-15 ottobre con enorme partecipazione di pubblico e addetti ai lavori e ancor maggior soddisfazione dei presenti, ha offerto anche la cornice per la prima presentazione di Nuove Eterotopie, la nuova antologia di racconti connettivisti.

Nuove Eterotopie, che ho avuto il privilegio di curare con Sandro Battisti, è nata su invito dell’editore Silvio Sosio (Delos Digital) per offrire ai lettori di Odissea Fantascienza (una delle migliori collane di fantascienza in circolazione, detto per inciso) una selezione di quanto di meglio prodotto dai connettivisti nei loro primi dieci anni di attività. E se con Sandro abbiamo ricevuto il mandato di assemblarla già nel 2014, metterla insieme con la cura necessaria senza farci rubare il tempo dai nostri altri impegni ci ha tenuti impegnati praticamente fino alla scorsa estate. Tre anni in cui i connettivisti sono andati per fortuna avanti, al punto che non è un’esagerazione pensare di essere entrati in una nuova stagione, di cui magari riusciremo prima o poi a presentare i frutti in una “seconda antologia definitiva del connettivismo”.

L’antologia, che si pregia di una esoterica e ipnotica copertina realizzata da Ksenja Laginja, è accompagnata da un’introduzione dei due curatori e da una illuminante postfazione di Salvatore Proietti, e si compone di 16 racconti scelti tra i migliori apparsi sulle nostre pubblicazioni in questi primi 10-12 anni di attività, più un contributo extra che ci rende particolarmente orgogliosi: un romanzo breve che Bruce Sterling ha voluto scrivere appositamente per questo libro e che quindi abbiamo il privilegio di presentare in anteprima mondiale.

Sterling ci ha onorati della sua presenza anche alla presentazione del 15 ottobre, con un intervento ricco di spunti da approfondire di cui torneremo a parlare nei prossimi giorni in un post dedicato.

Intanto ecco la table of contents del volume:

Sandro Battisti e Giovanni De Matteo Uno, nessuno e centomila: di cosa parliamo quando parliamo di connettivismo

Simone Conti Amiens, 1905

Giovanni De Matteo Nell’occhio del Vortice, con gli spettri del tempo

Fernando Fazzari Un battito di ciglia

Roberto Furlani L’arca dell’Alleanza

Lukha B. Kremo Senza titolo

Umberto Pace I giocolieri

Umberto Bertani Border

Marco Milani In Nomine Patris

Francesca Fichera Interno blu

Marco Moretti Brani scelti dal “Catalogo delle Specie Extrasolari”, II edizione

Francesco Verso Il livello dell’assassino

Alex Tonelli Pensa a Phleba

Giovanni Agnoloni Il sepolcro del nuovo incontro

Domenico Mastrapasqua Osmosiac

Roberto Bommarito Parole

Sandro Battisti Daddy

Bruce Sterling Robot tra le rose (trad. Marco Crosa)

Salvatore Proietti Introduzione alla prossima fantascienza

Il libro è disponibile sia in volume cartaceo che in edizione elettronica. Questa è la pagina sul sito dell’editore, con tutte le informazioni e le opzioni di acquisto. E questa è la quarta:

Le eterotopie sono luoghi dischiusi su altri luoghi, spazi “connessi a tutti gli altri spazi, ma in modo tale da sospendere, neutralizzare o invertire l’insieme dei rapporti che essi designano, riflettono o rispecchiano” (Michel Foucault). Le utopie sono consolatorie, le eterotopie inquietanti: “minano segretamente il linguaggio”, “spezzano e aggrovigliano i luoghi comuni”. Come i racconti qui racchiusi, che dissolvono i confini tra i generi in una miscela esplosiva di speculazione scientifica, anticipazione tecnologica, sperimentazione linguistica e proiezione sociologica.

Sedici nuove eterotopie, dunque.

Più una: un inedito di Bruce Sterling, scritto espressamente per quest’antologia.

Postfazione di Salvatore Proietti

Archiviato in:Connettivismo Tagged: Bruce Sterling, connettivismo, Delos Digital, fantascienza, Ksenja Laginja, Nuove Eterotopie, Odissea Fantascienza, Salvatore Proietti, Sandro Battisti, Silvio Sosio

October 22, 2017

Dove eravamo rimasti

A dire il vero, non lo ricordo neanch’io. Molte cose si sono succedute in questo lungo iato di attività, quindi proviamo a riannodare i fili con i principali eventi accaduti nel frattempo. Tra le letture più impegnative e soddisfacenti del periodo, devo citare Kim Stanley Robinson, di cui Fanucci si è finalmente decisa a rimediare ad anni di una francamente incomprensibile scarsa attenzione da parte dell’editoria italiana. L’uscita in italiano della sua monumentale trilogia marziana mi ha offerto il pretesto per parlarne diffusamente:

prima su Quaderni d’Altri Tempi , con una disamina dei tre romanzi, che tracciano un affresco unico nel panorama non solo della fantascienza ma della letteratura mondiale, capace di amalgamare speculazione scientifica, intrighi politici e scavo psicologico, restituendoci personaggi in evoluzione continua verso qualcosa di sempre più lontano da noi, mentre sullo sfondo assistiamo alla costruzione – tra sconfitte, battute d’arresto, rivalse e riscatto – di una nuova società, in quella che forse è la più convincente utopia nella storia della fantascienza (e non solo);

e poi su Il Tascabile , la rivista a vocazione enciclopedica collegata alla Treccani, con un profilo approfondito dell’autore.

Kim Stanley Robinson è uno degli autori più impegnati attualmente in circolazione e dovrebbe essere motivo d’orgoglio per ogni appassionato di fantascienza che uno scrittore con la sua lungimiranza critica, il suo acume intellettuale, la sua profondità analitica, abbia scelto l’immaginario di genere come campo d’elezione per la sua attività.

Fanucci ha intanto annunciato la traduzione anche della sua ultima fatica New York 2140, ambientato in un mondo stravolto dagli effetti del cambiamento climatico. Speriamo che questo aiuti a farlo conoscere sempre meglio ai lettori italiani, che finora si sono visti negare il piacere di alcuni dei lavori più efficaci e influenti venuti alla luce nella SF degli ultimi trent’anni.

Archiviato in:Imaginarium Tagged: Blue Mars, fantascienza, Green Mars, Il Tascabile, Kim Stanley Robinson, Marte, New York 2140, Quaderni d'Altri Tempi, Red Mars, Trilogia Marziana, utopia

Back in business

Ora, come diceva il Solitario di Providence, “Non è morto ciò che può attendere in eterno, e col volgere di strani eoni anche la morte può morire“. Dal canto mio, non lo so se torniamo per restare o solo per un saluto veloce. Però intanto il canale è riaperto e, anche se sono abbastanza certo che Cthulhu resterà sordo alle nostre preghiere, procediamo pure con i riti scaramantici del caso.

Photo Credit: Cthulhu Rising, by DeShadeE.

Archiviato in:ROSTA Tagged: blog, Holonomikon

June 17, 2017

Sergio “Alan D.” Altieri, 1952-2017

Once There Were Giants.

(Sergio Altieri, ritratto da Giorgio Raffaelli)

La notizia della morte prematura di Sergio Altieri ha colto tutti di sorpresa. Fatico a farmene una ragione da quando è stata diffusa ieri. In queste ultime ore nella mia mente è andato in onda un film della memoria a ciclo continuo e ho cercato di trovare il modo per parlare di Sergio senza a tutti i costi dover parlare di me. Succede spesso, nelle commemorazioni degli amici, di ridurre il ricordo della persona scomparsa quasi a un pretesto in cui il narratore finisce immancabilmente per rubare la scena al vero protagonista. Vorrei che così non fosse in questo caso, ma mi rendo conto che è impossibile, perché la storia della mia amicizia con questo gigante dell’editoria italiana è coincisa con la mia piccola “carriera” di scrittore.

Fu la sua voce che trovai dall’altra parte di un numero sconosciuto nel pomeriggio romano di un giorno di dieci anni fa, proprio in questo periodo dell’anno: mi comunicava che Sezione π² aveva vinto il premio Urania e che la mia vita stava per cambiare. Disse proprio così e mi lasciò a corto di parole, a masticare l’aria afosa dell’Eur, incredulo di fronte a una stazione della metropolitana in cui fino al giorno prima, nell’attesa della mia navetta per l’ufficio, avevo letto i libri che lui scriveva, traduceva o curava. Fu Sergio a lavorare con me sulla revisione del romanzo: telefonate, appunti, bozze che ormai conservo come un diploma. Fu Sergio a chiedermi di occuparmi con Giuseppe Lippi di un nuovo progetto che si apprestava a lanciare per trasportare nel web 2.0 le storiche collane da edicola Mondadori: mettere in pista, insieme ai blog delle sue sorelle, anche il blog di Urania.

E per capire che tipo di persona fosse Sergio, non bastano tutti i progetti connettivisti in cui si è lanciato a capofitto, dandoci racconti e postfazioni per le nostre pubblicazioni (Next International, Avanguardie Futuro Oscuro) oppure partecipando con il suo istrionismo vulcanico alle nostre Nextcon. Sergio, in arte Alan D. Altieri, era una figura imprescindibile per noi: sul blog del movimento gli avevamo dedicato uno speciale corredato da una lunga intervista, tra i pezzi di cui vado personalmente più orgoglioso. Non a caso la Nazione Oscura Caotica ha proclamato il 16 giugno giornata di lutto in memoria. Sergio era un cantore dell’Apocalisse, o forse solo un cronista dell’inferno verso cui stiamo tutti allegramente marciando, e di fronte a quest’uomo imponente in pantaloni e stivali militari, di cui per anni erano circolate solo rarissime foto, credo che la mia prima esperienza sia coincisa con quella di molti: il primo contatto segnato da un inevitabile timore reverenziale; il secondo all’insegna dell’imprevedibilità di chi non sa quale tipo di battuta o invito aspettarsi: poteva essere un commento al vetriolo sul politico di turno, un racconto per un’antologia o un’anticipazione di qualche suo progetto in rampa di lancio. Sergio era così: gli bastavano quattro parole, di cui la metà nello slang dei bassifondi di Los Angeles, per metterti a tuo agio e farti sentire parte di una squadra di cui lui era allo stesso tempo capitano, allenatore e primo dei tifosi.

Per tutto il periodo della sua direzione delle collane da edicola Mondadori (2006-2011), la cartolina da Segrate firmata di suo pugno è stato un appuntamento fisso per Natale. Ed è difficile dimenticare le cene milanesi in cui, alla prima trasferta utile, riuscivamo a vederci con lui, Giuseppe Lippi, Dario Tonani e Franco Brambilla. Oppure una passeggiata serale per le strade di Piacenza invase da una nebbia che sembrava uscita da Cherudek, dopo quella che sarebbe stata l’ultima presentazione di un altro gigante mai abbastanza rimpianto, Vittorio Curtoni, diretto lui verso un parcheggio e io verso un treno che – sempre nelle sue parole – non potevamo essere sicuri di trovare alla fine di quella marcia disperata. In effetti, a pensarci bene, almeno adesso che ci troviamo costretti a parlarne al passato, ogni cosa con lui sembra linfa adatta per l’aneddotica. Sergio stesso era un generatore umano di storie, un serbatoio inesauribile di racconti improbabili, di vita vissuta o meno.

Dopo che aveva lasciato il timone del mass market Mondadori nel 2011 ci eravamo un po’ persi di vista. Ogni tanto ci capitava di scriverci, magari ci incontravamo a qualche ritrovo, una convention o una fiera. E l’ultima volta è stata proprio a Stranimondi 2016, quando ha stritolato Sandro Battisti e me in un abbraccio fraterno e finalmente, dopo anni di comunicazioni via e-mail e incroci fugaci, siamo riusciti a scambiare di persona quattro chiacchiere senza fretta. Ci aveva lasciato il suo nuovo indirizzo e-mail, che sostituiva quello storico che era stato costretto a disattivare. Un indirizzo e-mail a cui non ho avuto il tempo di scrivere.

Quello che trovo paradossale della sua scomparsa è che sia arrivata in maniera del tutto imprevista. Sergio continuava ad allenarsi come ormai d’abitudine da diversi anni, aveva intensificato il ritmo del suo lavoro di scrittore, e attendeva come tutti il prossimo capitolo della saga di George R. R. Martin che aveva contribuito a portare all’attenzione dei lettori italiani. In questi anni ha lavorato alla traduzione di giganti come lui: Howard Phillips Lovecraft, Dashiell Hammett, l’amatissimo Raymond Chandler. Era appena uscito Magellan, il seguito di Juggernaut, che nel 2013 aveva inaugurato la sua ultima impresa, un ritorno – per me così atteso – alla fantascienza. E aveva promesso ai lettori che poi sarebbe stato il tempo di un nuovo ritorno, nella spirale di violenza e caos che stritolava l’Europa del ‘600 in quello che per ambizione e profondità è forse stato il suo massimo capolavoro, in una carriera di capolavori di certo tutt’altro che avara: la Trilogia di Magdeburg.

Ecco spiegato perché mi costi tanta fatica trovare le parole per ricordarlo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, una voragine in chi lo ha conosciuto anche brevemente e a maggior ragione nel panorama dell’editoria italiana, che di professionisti con la sua preparazione, attenzione e generosità non ne ha mai conosciuti molti. Sarà impossibile sostituire la sua assenza.

Per dirla alla Sergio: Once there were giants. So di cosa parlo, credetemi. Li ho visti con i miei occhi.

Archiviato in:Imaginarium Tagged: Alan D. Altieri, Magdeburg, Sergio Altieri, Terminal War

June 14, 2016

Embassytown

Dopo la mia prima incursione sulla fantascienza del nuovo secolo, torno con estremo piacere sulle pagine di Prismo per parlare di quello che a mio modesto parere è uno dei libri più densi, ambiziosi e ammalianti degli ultimi anni: Embassytown di China Miéville, da poco dato alle stampe da Fanucci, è un romanzo che concentra così tante idee e le espone in una maniera tanto accattivante da essere riuscito a tenermi incollato al suo mondo astruso (un ibrido con ampie sezioni di DNA preso in prestito da H.P. Lovecraft e da William Burroughs) dalla prima all’ultima pagina.

Immaginate un universo fatto di parole e codici da decifrare. Arieka è un pianeta remotissimo, lontano dalle rotte più trafficate, abitato da una specie aliena incapace di mentire e che per di più parla e capisce solo la propria Lingua, un linguaggio articolato con due voci che non presuppone astrazione, creatività, prossemica. La civiltà postumana che per prima sbarca su Arieka impiega qualche secolo per instaurare un vero contatto, ma alla fine, mossa dall’interesse per la preziosa bioingegneria degli Ospiti, riesce a venire a capo del rompicapo grazie alla clonazione e agli innesti neurali: vengono così creati gli Ambasciatori, coppie di individui indistinguibili e inseparabili che condividono menti perfettamente sincrone e riescono così a emulare la Lingua degli alieni.

Il contatto con gli umani modifica anche gli Ariekei, che costringono i residenti di Embassytown a strane pratiche, talvolta semplicemente bizzarre, talvolta dolorose o addirittura traumatiche, per ideare nuove espressioni da aggiungere al vocabolario della lingua. E per compiacere gli Ospiti, gli Ambasciatori arrivano a prestarsi anche alla messinscena più strana di tutte: il Festival delle Bugie, capace di mandare in delirio gli alieni con la forza dirompente della menzogna.

Immaginate che d’un tratto questo pianeta diventi d’interesse strategico per la potenza interstellare a cui la colonia fa riferimento, per di più già oggetto di una lotta segreta a bassa intensità combattuta lungo i corridoi dell’ambasciata. Quello che accade dopo, alla protagonista Avice Brenner Cho e ai suoi amici, umani e alieni, lascio che lo scopriate direttamente dalle stupende pagine di Miéville, che per di più trovate in offerta su Amazon per tutto il mese di giugno.

Poi magari fate un salto da queste parti e tornate qua per discuterne insieme. Se la fantascienza di frontiera, speculativa e coraggiosa, è il vostro tipo di lettura, non dubito che ne resterete abbondantemente soddisfatti.

Archiviato in:Imaginarium Tagged: Ariekei, China Mieville, civiltà interstellari, Embassytown, fantascienza, intelligenze extraterrestri, lingua, linguaggio, New Weird, planetary romance, postumanesimo, Prismo, space opera

May 27, 2016

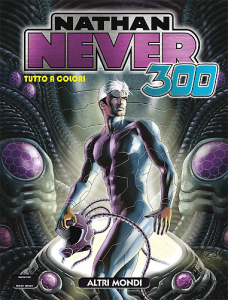

Nathan Never: Altri mondi

Il numero 300 della serie dedicata all’Agente Speciale Alfa, in edicola dalla settimana scorsa, mi ha dato l’occasione per riprendere in mano un albo di Nathan Never a distanza di quasi un anno dall’ultimo. Se quella volta si era trattato di un vero e proprio revival, in questo caso è stata la ricorrenza del numero tondo, che anticipa di un mese il 25simo anniversario del primo numero, a imporre l’acquisto all’appassionato di vecchia data.

Il numero 300 della serie dedicata all’Agente Speciale Alfa, in edicola dalla settimana scorsa, mi ha dato l’occasione per riprendere in mano un albo di Nathan Never a distanza di quasi un anno dall’ultimo. Se quella volta si era trattato di un vero e proprio revival, in questo caso è stata la ricorrenza del numero tondo, che anticipa di un mese il 25simo anniversario del primo numero, a imporre l’acquisto all’appassionato di vecchia data.

Da tempo, devo ammettere, ho un rapporto ambivalente verso la creatura di Medda, Serra e Vigna: all’affetto verso un’opera che ha segnato il mio personale cammino di scoperta della fantascienza – in particolar modo quella letteraria, grazie ai rimandi disseminati soprattutto nel primo centinaio di numeri e negli speciali – è subentrata col tempo una certa stanchezza, determinata dal progressivo e inesorabile scivolamento delle storie verso schemi sempre più ripetitivi e soprattutto distanti dalla frontiera “speculativa” del genere. In larga misura, credo che il mio allontanamento da Nathan Never sia stato un effetto della strategia perseguita dalla Bonelli per riconquistare un pubblico giovane – talvolta, mi azzarderei a dire, tentata anche con modi maldestri, laddove tavole sempre più povere, un character design ben al di sotto di un livello vagamente accettabile e storie senza mordente sembravano davvero rivolgersi a un pubblico senza pretese.

Di tanto in tanto mi è capitato in questi anni di prendere qualche volume, alla ricerca di una scintilla che ravvivasse l’antico interesse, ma il circuito purtroppo non si è mai chiuso. Stavolta, al di là della ricorrenza, c’è da dire che avevo un’altra validissima ragione per non lasciarmi sfuggire l’albo: il sodalizio tra Bepi Vigna (il più incline del trio dei creatori alle tematiche cyberpunk, da sempre nelle mie corde) e Roberto De Angelis (ex copertinista della serie e in assoluto il mio disegnatore preferito dell’Agente Alfa… provate Doppio futuro, il primo Gigante, per toccarne con mano la bravura). Proprio loro era la firma dietro la mia prima storia di Nathan Never, Vendetta Yakuza, inclusa nel primissimo Almanacco della Fantascienza. Così eccomi a parlarvi di Altri mondi, l’albo che segna lo storico traguardo del 300° numero per il nostro eroe.

La storia, in due battute, vede Nathan Never e Legs Weaver alle prese con un gruppo di hacker sospettati di un attacco terroristico che ha lasciato la Città al buio. In realtà dietro le loro azioni si nasconde una motivazione più profonda, legata a un esperimento scientifico che definire all’avanguardia sarebbe riduttivo. Altri mondi si inserisce nel solco delle storie da anniversario, che spesso hanno messo il protagonista di fronte alla fallacia delle apparenze e alla fragilità delle fondamenta del mondo percepito da lui e dal lettore: ricordiamone due tra le più belle, Il numero cento (della stessa coppia di autori) e Infiniti universi (con Michele Medda in cabina di regia al posto di Vigna). Si avvicina il numero 300 ai suoi predecessori? Purtroppo la risposta è negativa: la trama si regge su pretesti piuttosto deboli e in particolare indulge troppo – per i miei gusti – nella gabbia di scrittura collaudata dell’accademia Bonelli. L’intersezione tra l’indagine poliziesca e il risvolto metafisico-escatologico di questa trama è forse il vero punto critico di una storia che sembrava nascere con ben altre ambizioni.

In fin dei conti, a quanto mi risulta è la prima volta che vediamo trattato in un fumetto il paradigma olografico, ed è senz’altro un punto di merito che il primato tocchi a uno dei campioni del fumetto popolare italiano. Ma al di là di qualche nome ricalcato sui veri artefici della teoria (tra gli altri: Louis de Broglie, David Bohm, Karl Pribram e Alain Aspect), il resto sono «spiegoni» un po’ generici buttati lì su un fondale letteralmente preso in prestito da Matrix. Quello dei prestiti/omaggi è sempre stato un tema controverso nei fumetti Bonelli (ma non solo): chi scrive li trova accettabili se finalizzati a veicolare idee e concetti altrimenti difficili da far digerire al lettore, altrimenti tende a declassarli alla categoria del ricalco fine a se stesso. Purtroppo, malgrado la maestria di De Angelis esaltata dai colori di Francesca Piscitelli, sembra che intere sequenze non siano altro che il remake del kolossal delle Wachowskis. Considerato il potenziale di partenza e l’audacia mostrata da Vigna, è un peccato che lascia con l’amaro in bocca, perché alla fine della fiera sono pressoché certo che, distratto dalla magnificenza della messa in scena, difficilmente il seguace del fumetto troverà in queste tavole una qualche motivazione per grattare la superficie e approfondire gli spunti teorici diluiti nella trama. E il peccato è tanto più grave se si considera la voglia di osare, con un’apertura inedita alle frontiere della fisica teorica dalle pagine del fumetto popolare (e fonte di ulteriore stupore è che il fumetto prescelto sia stato Nathan Never anziché il ben più attento Martin Mystère).

Occasione sprecata, dunque? Forse non del tutto. Proprio oggi viene inaugurata in edicola una nuova miniserie dedicata all’Agente Speciale Alfa, sotto la firma proprio del duo Vigna/De Angelis: come annuncia il curatore Glauco Guardigli, Nathan Never Annozero nasce da un’idea del co-creatore e consiste nella riscrittura delle “origini” del personaggio, apportando il valore aggiunto di nuovi dettagli e diversi punti di vista. Se in questo venticinquennale delle avventure di Nathan Never si deciderà di puntare sul salto di qualità, ridando al personaggio la maturità e lo spessore sacrificati nel tempo, allora questo numero 300 sarà stato un buon assaggio in attesa della portata principale. Altrimenti rimarrà una parentesi tutto sommato gradevole ma non particolarmente soddisfacente nella vita di un personaggio in crisi di credibilità, in una serie inesorabilmente avviata sul viale del tramonto.

Archiviato in:Imaginarium Tagged: Alain Aspect, Almanacco della Fantascienza, Altri mondi, Antonio Serra, Bepi Vigna, cyberpunk, David Bohm, Doppio futuro, fumetti, Il numero cento, Infiniti universi, Karl Pribram, Louis de Broglie, Matrix, meccanica quantistica, Michele Medda, Nathan Never, paradigma olografico, post-cyberpunk, Roberto De Angelis, Vendetta Yakuza, Wachowskis