Giovanni De Matteo's Blog: Holonomikon, page 28

May 18, 2016

La vita nel tempo delle ombre

E insomma, non di sole distopie vive lo scrittore di fantascienza. Quando Francesco Verso mi ha reclutato per l’antologia Segnali dal futuro, ho pensato di cogliere l’opportunità per visualizzare un mondo molto distante dagli scenari che sono solito frequentare, e che potremmo convenzionalmente ricondurre a futuri – terrestri o spaziali – a tinte alquanto cupe. Per l’occasione ho pensato di avventurarmi in un territorio per me quasi del tutto nuovo, comunque molto al di fuori dalla mia comfort zone.

Volevo descrivere da un punto di vista da embedded il lavoro degli ingegneri e scienziati del futuro, diciamo intorno all’anno 2100, e volevo che il loro progetto derivasse dalle premesse stesse insite nel mondo in cui vivevano, per evitare che la storia potesse inciampare nello schematismo dello scienziato che arriva e risolve tutti i problemi dell’umanità: quella non sarebbe stata né scienza né fantascienza, ma nient’altro che solipsismo in salsa hollywoodiana. Quindi ho provato a immaginare un mondo ancora gravato da contraddizioni, ma già impegnato sull’audace cammino di una “transizione ecologica post-capitalista“, in cui le fondamenta per un nuovo stile di vita e per un nuovo modello di organizzazione sociopolitica vengono gettate dall’adozione di nuovi sistemi di produzione e recupero: lavoro intellettuale, energie sostenibili, integrazione ambientale e tecnologie emergenti aprono le porte a un diverso livello di consapevolezza del ruolo dell’uomo nel mondo, e la società comincia così a muoversi verso un nuovo punto di equilibrio. Per questo avevo bene in mente una serie di modelli di riferimento, primo su tutti Kim Stanley Robinson, ma anche altri autori impegnati sul fronte del futuro come Bruce Sterling e Cory Doctorow.

Il risultato è una società che non ha subito gli effetti della Singolarità (o di un evento di equivalente portata), ma che al contrario ha cominciato da tempo a guidare la propria evoluzione grazie alla sinergia con le tecnologie. Non a caso si parla di Wende, come nel processo di riunificazione delle due Germanie, anche se in termini quasi antitetici: dall’economia di mercato il post-capitalismo imbocca il sentiero di un’economia della post-scarsità pianificata, logisticamente supportata delle intelligenze artificiali. Potremmo forse definirla una tecnocrazia socialista. Ma come sappiamo i cambiamenti comportano sempre degli imprevisti, per cui, per quanto si possa cercare di dirigerne gli effetti, ci saranno sempre degli esiti non calcolati. Specie in un sistema complesso grande quanto il pianeta Terra.

Alla fine La vita nel tempo delle ombre è la cosa più vicina a un’utopia che abbia mai scritto. Una cosa che mi fa uno strano effetto, a dirla tutta. Ma non poi così strano. Dopo il salto, ne condivido con voi un estratto: una sessione di brainstorming tra i due protagonisti. Il libro invece è qui.

– Siamo solo agenti di un piano più vasto, Faouzi – sentenziò. – Facciamo un passo indietro – disse quindi. – Quand’è che l’informazione e la materia hanno cominciato davvero a interagire? A che punto la membrana che ne teneva separati i rispettivi domini si è dissolta? Quando i due ambiti sono diventati permeabili l’uno all’altro, annullando la segregazione degli spazi e la dicotomia delle nostre vite, instaurando un unico tempo-reale?

Per quanto fosse annebbiato dal whisky, la realtà aumentata gli sembrava una risposta banale. Faouzi incrociò lo sguardo del socio proprio mentre soffiava una nuvola di fumo verso di lui: – Con l’introduzione dei sistemi dedicati al recupero degli sprechi di energia.

– Tute riciclanti, sciami di nanosistemi elettromeccanici – enumerò Dimitrios – e tutto ciò che ha contribuito al Wende e all’attuale stato di equilibrio sostenibile della civiltà sul pianeta.

– Abbiamo reso intelligente l’ambiente in cui viviamo – disse Faouzi – e da quel momento in avanti abbiamo rinunciato alla dualità delle nostre vite. Siamo diventati a tutti gli effetti inforganismi: carne immersa nei flussi di informazione e, allo stesso tempo, aggregati di dati che interagiscono con lo spazio fisico.

– Proprio così. E il Wende ha avuto un secondo effetto, che entro breve tempo è forse diventato addirittura prevalente: oltre a rendere ecosostenibile il nostro stile di vita siamo anche riusciti ad abbattere il tasso di comportamenti anti-sociali o le condotte lesive e criminali. Forse i sistemi di energy harvesting hanno avuto un impatto ancora più profondo ed efficace della regolamentazione dei beni pubblici globali… o dell’istituzione delle forme cooperative di utilizzo delle risorse. Di sicuro sono andati al di là dei propositi iniziali: ci hanno trasformati in persone diverse. Ma qui ci stiamo già avventurando su un terreno insidioso, nei risvolti etici della transizione.

Faouzi s’illuminò, cercando di trattenere il sapore di quell’epifania improvvisa. D’un tratto tutto gli sembrava logico.

– In un certo senso, non potrebbe essere tutto parte dello stesso processo di presa di consapevolezza? – ipotizzò. – Abbiamo cessato di essere monadi e ci siamo riscoperti parte di un tutto più grande, un sistema integrato a più livelli. Prima i sistemi di recupero hanno rivoluzionato le nostre abitudini e poi, una decina di anni fa, qualcuno ha avuto l’intuizione geniale di sfruttare una delle loro caratteristiche in un progetto di recupero storico. – Faouzi puntò un dito verso Dimitrios. – Risalire dal log dei valori di stato degli sciami all’evoluzione dei parametri d’ambiente. E così abbiamo potuto ricostruire repliche quasi esatte di istanti precisi, di località di interesse comune e così via. E dagli ambienti simulati ai modelli per l’ingegneria e l’architettura il passo è stato breve.

– Corri troppo, amico. – Dimitrios aveva gli occhi lucidi per il fumo. – Mi sto perdendo… – Mandò giù un sorso di scotch e si schiarì la gola.

Faouzi sollevò una mano a pugno, con il dorso rivolto verso il socio, e cominciò ad aprire le dita a partire dal mignolo, scandendo: – Uno: recupero dell’energia, con una ricaduta sociale ed etica pressoché immediata. Due: recupero dell’informazione, con la conseguente ricostruzione di una dimensione storica della memoria. E adesso questo: quello che stiamo facendo. La nostra terza fase: il recupero, o se preferisci la ‘riscoperta’, di una dimensione personale della memoria.

– In effetti, messa così, viene naturale individuare a posteriori le tappe di un processo. Stai parlando della progressiva traduzione della materia in energia e in informazione.

– Il prossimo passaggio non è un’opzione, hai ragione tu! – Faouzi aveva abbassato la voce quasi a un sussurro, benché fossero soli sulla terrazza. Si sporse verso Dimitrios e lo scrutò con intensità. Nella bottiglia sul tavolo ammiccavano i riflessi ambrati degli ultimi decilitri di Talisker. – Ma un esito inevitabile, obbligato. È solo questione di tempo. E in questa partita siamo noi ad avere la palla per il golden goal.

Dimitrios spense il mozzicone e lo gettò sulle assi del pavimento. Una nuvola di nano-organismi emerse dagli angoli e dalle fenditure del legno e avvolse ciò che restava del sigaro in un bozzolo, decomponendolo in pochi secondi, immagazzinando il calore residuo delle ceneri.

Era tempo di giocare a carte scoperte.

Dimitrios domandò: – Vuoi rivolgerti alla Omega Ventures e ai loro azzeccagarbugli?

– Sta a te, socio – disse Faouzi. – Ma se vuoi sapere come la penso, credo che adesso nessuno meglio della Cooley Musk saprebbe tutelare gli interessi del progetto.

Archiviato in:Connettivismo Tagged: Bruce Sterling, Cory Doctorow, diritto, distopia, ecologismo, economia della post-scarsità, energia sostenibile, energy harvesting, etica, inforg, intelligenza artificiale, Kim Stanley Robinson, La vita nel tempo delle ombre, legge dei ritorni accelerati, postcapitalismo, Singolarità Tecnologica, tecnologie emergenti, Transizioni, utopia

May 13, 2016

Trilobiti, una nuova edizione

Guardo lungo la collina. La mia prima volta con Ginny è stata nei boschi di quella collina. Penso a quanto potevamo essere vicini allora e forse anche adesso, non so.

Si appresta a sbarcare sugli scaffali per i tipi di Minimum Fax una nuova edizione di Trilobiti. La notizia è rimbalzata oggi sul blog dell’editore minima & moralia, che presenta anche un intervento della traduttrice Cristiana Mennella (che ha già tradotto in passato Doris Lessing, William T. Vollmann, George Saunders, Philipp Meyer e Jeff VanderMeer) e un assaggio del racconto omonimo che apre l’antologia. Avendo ormai fatto l’orecchio con la precedente traduzione di Ivan Tassi, non saprei dire quanto bisogno ci fosse di reinterpretare la voce di Breece D’J Pancake, che per la verità già recava chiari segni di riscrittura. D’altro canto, se tradurre è sempre un po’ tradire, per i racconti di Pancake vale anche una duplice verità.

La prima: per quanto diretta e immediata, la sua prosa non è delle più facili da “adattare”, proprio perché frutto di un lavoro certosino di cesellatura e sottrazione, volto ad asportare tutto il superfluo e mappare con una fedeltà impareggiabile la desolazione primordiale dei luoghi e la depressione spietata dell’epoca al centro delle sue storie (Pancake scriveva del mondo in cui viveva, il West Virginia di metà anni ’70, devastato dalla crisi economica e dallo sfruttamento minerario). Per farvene un’idea, potete leggere il racconto Trilobites sulle pagine di The Atlantic.

La prima: per quanto diretta e immediata, la sua prosa non è delle più facili da “adattare”, proprio perché frutto di un lavoro certosino di cesellatura e sottrazione, volto ad asportare tutto il superfluo e mappare con una fedeltà impareggiabile la desolazione primordiale dei luoghi e la depressione spietata dell’epoca al centro delle sue storie (Pancake scriveva del mondo in cui viveva, il West Virginia di metà anni ’70, devastato dalla crisi economica e dallo sfruttamento minerario). Per farvene un’idea, potete leggere il racconto Trilobites sulle pagine di The Atlantic.

La seconda: l’efficacia della scrittura di Pancake è legata proprio alla sua capacità di rendere ogni racconto un affresco completo della vita di provincia, come se la storia la stessimo ascoltando, tra un tiro alla sigaretta e l’altro, a notte tarda dalla voce di un amico di vecchia data, mentre andiamo sorseggiando l’ennesimo bicchiere di whisky. Per cui, se ogni lettura fa storia a sé, allora a maggior ragione potrebbero esserci in giro tante traduzioni diverse quante sono le copie in circolazione del libro, e nessuno ci perderebbe davvero. A meno che non abbiate voglia di leggerlo direttamente in originale, allora potrebbe essere come ascoltare la voce struggente di un cantautore morto troppo presto, incisa su un nastro scampato per miracolo alla stretta del tempo.

Butto la testa all’indietro, provo a dimenticare questi campi e le colline attorno. Molto prima di me e di questi arnesi, il Teays scorreva qui. Posso quasi sentire le acque fredde e il solletico che fanno i trilobiti quando strisciano. Tutta l’acqua che veniva dalle vecchie montagne scorreva verso ovest. Ma la terra si è sollevata. Mi restano solo il letto del torrente e gli animali di pietra che colleziono. Sbatto le palpebre e respiro. Mio padre è una nuvola color kaki tra i cespugli di canne e Ginny nient’altro che un odore amaro tra i rovi di more su per il crinale.

Per farla breve, se non lo conoscete non fatevi scappare l’occasione. Come scriveva Percival Everett in una sua postfazione: “nessun lettore può terminare questi racconti senza commuoversi, e nessuno scrittore può uscirne senza restare influenzato“. In giro pare si trovino ancora copie della precedente edizione di ISBN, che per la verità dovrebbe essere la terza (emendata da refusi, con apparati critici diversi di volta in volta), oltre che in digitale anche in cartaceo, e la presenza simultanea di due versioni del libro sembra prolungare gli strascichi del caos che ha accompagnato l’uscita di scena dell’editore milanese, un progetto in cui avevamo creduto in molti, purtroppo miseramente naufragato. La nuova edizione, data in uscita ieri, è già ordinabile.

una sua postfazione: “nessun lettore può terminare questi racconti senza commuoversi, e nessuno scrittore può uscirne senza restare influenzato“. In giro pare si trovino ancora copie della precedente edizione di ISBN, che per la verità dovrebbe essere la terza (emendata da refusi, con apparati critici diversi di volta in volta), oltre che in digitale anche in cartaceo, e la presenza simultanea di due versioni del libro sembra prolungare gli strascichi del caos che ha accompagnato l’uscita di scena dell’editore milanese, un progetto in cui avevamo creduto in molti, purtroppo miseramente naufragato. La nuova edizione, data in uscita ieri, è già ordinabile.

Passerò la notte a casa. Devo chiudere gli occhi nel Michigan, forse anche in Germania o in Cina, non lo so ancora. Cammino, ma non ho paura. Sento che la mia paura si allontana in cerchi concentrici attraverso il tempo, per un milione di anni.

Per approfondire, vi rimando a questo profilo/recensione pubblicato su Next-Station.org o ai numerosi interventi apparsi sullo Strano Attrattore.

Credits: Tutti gli estratti citati sono dalla traduzione di Ivan Tassi per ISBN Edizioni, 2005.

Archiviato in:Imaginarium Tagged: Breece D'J Pancake, Next Station, The Atlantic, Trilobiti, West Virginia

May 8, 2016

Segnali dal futuro

Segnali dal futuro è la nuova pubblicazione dell’Italian Institute for the Future, associazione fondata a Napoli e attiva nel campo dei future studies: un’antologia di racconti di anticipazione selezionati da Roberto Paura e Francesco Verso, che delineano possibili scenari futuri spaziando “dall’intelligenza artificiale all’espansione umana nello Spazio, dalla disoccupazione tecnologica alla vita all’interno di mondi virtuali fino al sogno di replicare la coscienza umana”, introdotti da altrettanti saggi di esperti del settore (Massimo M. Auciello e Rino Russo, Riccardo Campa, Roberto Paura, Valerio Pellegrini, Emmanuele J. Pilia).

Napoli e attiva nel campo dei future studies: un’antologia di racconti di anticipazione selezionati da Roberto Paura e Francesco Verso, che delineano possibili scenari futuri spaziando “dall’intelligenza artificiale all’espansione umana nello Spazio, dalla disoccupazione tecnologica alla vita all’interno di mondi virtuali fino al sogno di replicare la coscienza umana”, introdotti da altrettanti saggi di esperti del settore (Massimo M. Auciello e Rino Russo, Riccardo Campa, Roberto Paura, Valerio Pellegrini, Emmanuele J. Pilia).

L’iniziativa, che non ha precedenti in Italia, si ispira a progetti analoghi che da sempre vengono sviluppati altrove. Un esempio storico è rappresentato dall’Institute for the Future di Palo Alto, tra le cui pubblicazioni recenti si segnala una raccolta di questo tipo intesa a “rendere tangibile il futuro”, con contributi di sei firme di spicco del panorama SF globale (tra gli altri Bruce Sterling e Cory Doctorow) sul tema della Internet of Things: An Aura of Familiarity. Altri esempi altrettanto rappresentativi sono il Project Hieroglyph curato da Neal Stephenson (di cui abbiamo parlato), l’antologia celebrativa dei cinquant’anni di Spectrum, Coming Soon Enough (con Greg Egan e Nancy Kress), oppure la serie Twelve Tomorrows pubblicata con cadenza annuale dall’MIT.

Segnali dal futuro prende le mosse dalla sessione introduttiva del Congresso Nazionale di Futurologia 2014 e si propone di offrire cinque assaggi possibili del mondo in cui domani potremmo svegliarci. Perché, come abbiamo imparato, il modo migliore per prevedere il futuro è inventarlo. Nell’antologia troverete anche un mio racconto ispirato al tema del mind uploading, ma che si trova a sfiorare anche altri campi a cui sono particolarmente interessato: l’intelligenza artificiale, la sostenibilità ecologica, la transizione verso un modello di società post-capitalista, l’ubiquitous computing, il turismo virtuale, le città iperconnesse (come Dubai o la megalopoli del Delta del Fiume delle Perle) la riproducibilità della memoria, gli spazi simulati e i diritti degli esseri artificiali. Con una spruzzata della poetica visionaria di William S. Burroughs e di Makoto Shinkai. Il tutto dal punto di vista di un… no, stavolta niente detective, solo un ingegnere elettronico.

Il racconto s’intitola La vita nel tempo delle ombre, è introdotto da un saggio di Emmanuele J. Pilia (esperto di transarchitettura, ma non solo) e si accompagna ad altri quattro racconti firmati da totem come Ken Liu o Francesco Grasso e autorevoli esponenti dell’ultima ondata di fantascienza italiana come Clelia Farris e Francesco Verso.

Il libro è in vendita a 9,90 euro sul sito dell’IIF.

Archiviato in:Transizioni Tagged: anticipazione, augmented reality, Bruce Sterling, città iperconnesse, Clelia Farris, colonizzazione spaziale, Coming Soon Enough, congresso di futurologia, Cory Doctorow, disoccupazione tecnologica, economia della post-scarsità, Emmanuele J. Pilia, energia sostenibile, fantascienza, Francesco Grasso, Francesco Verso, future studies, Greg Egan, IEEE Spectrum, intelligenza artificiale, Italian Institute for the Future, Ken Liu, La vita nel tempo delle ombre, Makoto Shinkai, megalopoli, memoria, mind uploading, MIT, Nancy Kress, Neal Stephenson, postcapitalismo, Project Hieroglyph, realtà virtuale, Roberto Paura, scienza, simulacri, tecnologie emergenti, Twelve Tomorrows, ubicomp, William S. Burroughs

May 6, 2016

Il tunnel senza via d’uscita del fandom SF italiano

Approfitto del discorso di qualche giorno fa per ripescare dal limbo delle bozze questo articolo che a suo tempo avevo preferito tenere in sospeso e che poi, per un motivo o per l’altro, non avevo più avuto modo, voglia o interesse di riprendere. Vista la convergenza di argomenti, direi che se esiste un momento adatto per riportarlo alla luce, non può essere che questo.

Charlie Jane Anders − sì, ancora lei − pubblicava ormai un anno e mezzo fa un articolo su io9 per raccogliere le segnalazioni di altri illustri colleghi su quali espressioni ciascuno di loro avrebbe voluto veder sparire dal vocabolario. Tra gli interpellati ritroviamo Kim Stanley Robinson, Ken Liu, Madeline Ashby, Ted Chiang, Nalo Hopkinson.

Ultimamente si è molto parlato del valore della critica (costruttiva, distruttiva e quel particolare tipo noto solo in Italia: la “costrittiva“). Nessuno qui si sognerebbe di liquidare ogni critica ricevuta sul proprio lavoro come pretestuosa, inutile, frutto di invidia o di malignità. Ma come scrittori e addetti ai lavori credo che sia tempo che tutti noi ci mettiamo una mano sulla coscienza e capiamo cosa vogliamo fare del genere in cui ci muoviamo. Nel mondo anglosassone è una faccenda ormai acquisita, e infatti viene data per scontata: guardate gli articoli pubblicati sui principali portali dedicati alla fantascienza (lo stesso io9 o tor.com, per esempio) e ditemi quanti interventi fuori tema, o strumentali, polemici o maleducati sono tollerati nello spazio dei commenti. Prendetevi pure qualche giorno per rispondermi, o qualche anno. Oppure fate un sondaggio a campione su due articoli e tornate qui in meno di 2 minuti. Non credo che il risultato cambierebbe: sarà sempre, inesorabilmente, zero. (Quando qualcosa di brutto succede – dopotutto, il rischio è sempre in agguato – fuori dall’Italia vige un sano principio di responsabilità: chi ha sbagliato paga. E infatti è quello che è successo non molto tempo fa fa nel famigerato caso del SFWA bulletin.) Poi diamo un’occhiata a quello che succede sul web italiano, con spazi che andrebbero tutelati e invece sono usati come sfogatoi (mi permetto di prendere la parola in prestito da un romanzo di Francesco Verso) dai soliti ignoti nascosti dietro la confortevole spavalderia di un nickname o da autoproclamati protettori della purezza del genere. Facciamoci un esame di coscienza e ragioniamo insieme su quale metodologia sia più funzionale ed efficace allo sviluppo del genere: il rigore anglosassone o la caciara italiana.

Il discorso può essere allargato ad abbracciare forum, blog e chi più ne ha più ne metta.

Per anticipare le obiezioni più prevedibili, non mi sogno nemmeno lontanamente di togliere la parola a nessuno, né tanto meno di farlo per prevenire critiche negative. Ognuno è libero di commentare ciò che ha letto o quello che gli pare. Ma ormai viviamo in un mondo in cui esprimere un’opinione su qualsiasi cosa, in qualsiasi campo, è considerato praticamente un obbligo. E le opinioni che minano la credibilità esterna della comunità non sono tanto i commenti sulle singole opere − spesso è facile discriminare tra quelle espresse con cognizione da quelle improvvisate − ma quelli che da parte del “commentatore” tradiscono la mania imperante di ergersi a esperto del caso, a specialista capace di risolvere ogni problema, a depositario della famosa ricetta di cui parlavo qualche tempo fa. Rumore, nient’altro. Troppo spesso le critiche che leggiamo in giro − i lamenti sullo stato di salute del genere, gli attacchi a determinate tipologie di autori, siano essi le autrici impegnate, gli sperimentatori del caso o gli scrittori italiani, e via di questo passo − sono in realtà chiacchiere da bar. Hanno la stessa validità dei commenti calcistici raccolti nei paraggi di un bancone e come tali andrebbero trattate.

Per valutare l’apprezzamento delle opere del settore, non è un caso che a livello mondiale esistano due riconoscimenti: il premio Nebula (assegnato dagli addetti del settore regolarmente registrati) e il premio Hugo (assegnato attraverso una votazione popolare, che proprio da due anni a questa parte sta rivelando delle pericolose falle che lo espongono al gioco al massacro dei malintenzionati di turno). E non serve nemmeno ricordare che la popolarità guadagnata e conservata da quest’ultimo è merito anche della credibilità delle scelte che ha saputo esprimere nel corso del tempo, per cui annate come le ultime rischiano di assestare un duro colpo alla credibilità e all’immagine del premio, come per altro ribadito in più occasioni da qualcuno che ne sa qualcosa, come George R.R. Martin.

Ma se la situazione nel mondo anglosassone è questa, cosa succede in Italia?

Viene spesso ripetuto che gli autori italiani sono dei dilettanti, che mancano di qualsiasi professionismo. Bene, comportiamoci da professionisti, e nel farlo iniziamo a tutelare l’immagine che il fandom riesce a trasmettere all’esterno. Perché una comunità di appassionati si regge sulla figura dello scrittore ma anche su quella del lettore, e ne comprende anche molte altre: editori, curatori, traduttori, critici, recensori.

Adesso torniamo all’elenco di io9 e scorriamolo insieme (con qualche mia licenza di adattamento):

infodump

Mary Sue

distopico

punto di vista (specie se ballerino)

hard science fiction

“la realtà supera la fantasia”

obsoleto

trama idiota

familiare (personaggio)

Tutte queste segnalazioni formano le sbarre della gabbia che spesso viene usata, con disinvoltura inalterata, per intrappolare un’opera o per sminuire l’importanza di un intero filone letterario.

Nel caso italiano ne potremmo aggiungere altre. Comincio io buttandone lì un paio, ma invito tutti ad aggiungere le proprie sbarre nello spazio dei commenti:

pessimismo (l’autore non si sforza di proporre una speranza per il futuro, si limita solo a dipingere lo scenario peggiore possibile…)

pioggia (in questo romanzo piove troppo…)

morte (del genere in senso lato, ma sempre più spesso anche di singole iniziative editoriali, collane o elementi della fantascienza, per esempio il sempre più rimpianto sense of wonder)

(non) reggere il confronto (con questo o quell’altro autore, preferibilmente straniero)

Andate pure avanti con l’elenco a vostro piacimento.

Adesso proviamo a immaginare cosa accadrebbe se tutti queste espressioni, questi stereotipi e pregiudizi, sparissero all’improvviso. Legioni di commentatori si ritroverebbero senza appigli pronti all’uso per imbastire i loro giudizi preconfezionati e dovrebbero cominciare ad argomentare con cognizione di causa, entrando nei dettagli di ciò che hanno letto, di ciò che hanno visto, di ciò che conoscono. Applicandosi nell’esercizio del loro senso critico, affinando gli strumenti di analisi, vedendosi costretti a risalire i fili dei discorsi sviluppati all’interno di un genere o di una letteratura o in relazione con altri generi e media, attraverso rimandi, risonanze e richiami, ricostruendo la trama della sua storia. Un lavoro da critici, mi rendo conto.

Per voi sarebbe una perdita? Oppure ridurre il rumore per aumentare il volume di banda disponibile significherebbe garantire più spazio alla trasmissione dell’informazione? Ai posteri, se saranno ancora interessati all’argomento, l’ardua sentenza.

Archiviato in:Agitprop Tagged: Charlie Jane Anders, comunicazione, critica, distopia, fandom, fantascienza, Francesco Verso, George R. R. Martin, hard sci-fi, infodump, informazione, io9, Ken Liu, Kim Stanley Robinson, Madeline Ashby, Nalo Hopkinson, personaggi, pessimismo, punto di vista, rumore, scrittura, Ted Chiang

May 1, 2016

Ha senso scrivere fantascienza in Italia?

L’annosa questione che alimenta il dibattito tutto interno alla fantascienza – ormai è risaputo – è se il genere sia ancora vivo e in che stato di salute si trovi. Se ho provato a dare una risposta avvalorata dai fatti nell’articolo per Prismo di cui parlavo l’ultima volta che sono intervenuto su queste frequenze, resta inevaso un aspetto del discorso che ci riguarda più da vicino, e che rispunta periodicamente negli spazi di discussione che offrono un confronto tra gli appassionati (l’ultima volta su Facebook per merito dell’amico e collega Dario Tonani); potremmo condensarlo, in maniera drastica ma funzionale a circoscrivere il discorso, nell’interrogativo da cui ho preso in prestito il titolo per questo post: ha senso scrivere fantascienza in Italia?

In effetti, la domanda distilla un quesito più ampio, ovvero se ha ancora senso scrivere fantascienza in Italia, che tuttavia presta il fianco a critiche che potrebbero dirottare il discorso, dal momento che reca la chiara impronta di un punto di vista, per quanto non singolare, tuttavia – purtroppo – non ancora condiviso: ovvero che in Italia abbia mai avuto senso scrivere fantascienza. Meglio lasciare tutto quel campo fuori dall’intervento attuale, riservandoci magari di tornarci in futuro con la stessa dovizia di prove fattuali che arricchisce la panoramica del genere negli anni 2000.

Venendo al punto in oggetto, come talvolta (nel mio caso piuttosto spesso) capita, la folgorazione di una possibile risposta (non unica, certo, perché le risposte non sono mai uniche quando si affrontano problemi complessi) deriva dal cortocircuito con una corrispondenza. Il termine di paragone, in questo caso come spesso anche in passato, è rappresentato dall’editoriale di commiato di Charlie Jane Anders dalle pagine di io9, che ha contribuito a plasmare con Annalee Newitz e che negli ultimi anni ha diretto personalmente. L’autrice si sofferma sulle motivazioni che hanno portato alla nascita di quello che in breve tempo si è attestato come un sito di riferimento per il fandom ma anche per chiunque abbia un interesse passeggero, temporaneo o occasionale, per la fantascienza, il suo immaginario, le sue fonti di ispirazioni (scienza e tecnologia, ma anche storia, economia, matematica) e le sue molteplici forme di espressione (dalla letteratura al cinema, passando per la televisione, i fumetti, l’animazione e i videogame).

Un primo passaggio significativo dell’articolo è questo:

Così la fondatrice di io9 Annalee Newitz ed io ci siamo trovate a lavorare su una tesi centrale per io9, basata sulle direttive di Nick (Denton, l’editore di Gawker Media, N.d.R.), e questo è quello che ci è venuto in mente:

Viviamo in un’epoca fantascientifica, grazie a tutte le incredibili scoperte scientifiche e tecnologiche che abbiamo fatto. (Ai tempi stavamo iniziando a scoprire pianeti al di fuori del Sistema Solare e approntando il sequenziamento del DNA dei singoli individui.) In un certo senso, la fantascienza è “diventata realtà”.

Questo significa che la fantascienza è straordinariamente qualificata a commentare il tempo in cui viviamo, ed è l’unica forma di cultura popolare che riflette accuratamente il mondo che ci circonda.

Contemporaneamente la fantascienza stessa è diventata inequivocabilmente mainstream. Chiunque parlava di Lost, Battlestar Galactica, Star Wars, Batman e dei romanzi di William Gibson. Essere al corrente di queste cose era una questione di cultura generale (se vogliamo, Charlie Jane Anders è ancora più drastica: basic cultural literacy potrebbe essere tradotto come “alfabetismo culturale di base”, N.d.R.).

Pertanto considerare la fantascienza come proprietà esclusiva di un singolo gruppo di persone, o rivolta a una nicchia particolare, è in definitiva inutile. La fantascienza che asseconda i fan più duri e puri invece di rendersi accessibile a chiunque con ogni probabilità è destinata a fallire. Inoltre, la nostalgia è uno spreco di tempo… la fantascienza dovrebbe guardare al futuro e alla novità.

E già qui siamo in grado di individuare i primi elementi di rottura con i discorsi che dominano la discussione interna al genere in Italia: alla diffidenza per la novità, al passatismo, alla staticità (intesa come incapacità di guardare altrove, fuori dal genere o agli altri media) di una parte dei lettori (a mio parere molto meno numerosa, per quanto rumorosa, di quanto voglia apparire), si unisce una certa chiusura dell’ambiente, incapace di aprirsi davvero all’esterno (“diventare mainstream“, per dirla con Anders) tanto per le politiche culturale di segregazione ed emarginazione praticate dalla stampa e dalla critica letteraria che conta (in visibilità e numeri), quanto per difficoltà interne (si vedano le infinite dispute che coinvolgono gli addetti ai lavori, spesso sempre gli stessi, che però contribuiscono a deprimerne l’immagine esteriore e a rendere poco attrattivo il contesto sociale, ovvero la comunità, il fandom che ruota intorno a convention, gruppi, associazioni).

Da noi ritenere la fantascienza come un monolite, incapace di seguire l’evolversi della storia e del mondo e su cui esercitare un diritto esclusivo di proprietà, è un atteggiamento piuttosto comune, e si accompagna al lamento degli orfani (o dovremmo chiamarle vedove?) della cara vecchia fantascienza di un tempo, che nel caso più fresco coincide con la fantascienza di Clarke e di Tubb. Figuriamoci andarci ad avventurare in un discorso sulla fantascienza che “diventa realtà”, che cerca di elaborare nuovi linguaggi e nuovi espedienti per raccontarci i cambiamenti del mondo in cui viviamo; o addirittura parlare dei romanzi di William Gibson, che per la frangia più rumorosa dei lettori italiani di fantascienza rappresenta proprio la fine di quell’idea del genere (statico, immutabile, avventuroso, spensierato, senza pretese, scolpito nel granito) a cui sono tanto affezionati.

Nei giorni in cui le fazioni ultrareazionarie del fandom americano sferrano il loro ennesimo attacco a un’istituzione come il Premio Hugo, non è proprio simpatico dover notare che, se proprio volessimo estrapolare dal rumore un identikit del lettore medio di fantascienza in Italia, squadrandolo con l’accetta verrebbe fuori il ritratto di un lettore piuttosto conservatore, di mezz’età, che non ha mai digerito il cyberpunk, con un atteggiamento già ambivalente rispetto alla New Wave; al quale non si dovrebbe per educazione parlare troppo di tecnologia, lasciamo perdere il postumano. Un lettore al quale andrebbe risparmiato il fastidio delle contaminazioni con altri generi e del discorso “impegnato”, sia esso un impegno rivolto alle tensioni sociali, alle questioni ambientali o alle dottrine politiche ed economiche. E, se proprio vogliamo depositare un carico da undici sul tavolo, a cui dovremmo evitare il disturbo di mettere mano alla pistola arrischiandoci noi stessi, scrittori italiani, a scrivere romanzi che poi finiscono solo per sottrarre spazio, nelle collane che tanto amano (e altrettanto odiano), alle novità straniere.

Questo almeno a voler prestare ascolto alle lamentele che si alzano più rumorose. Un profilo alquanto dissimile da quello che mi piacere tenere a mente quando scrivo, e che magari possiamo riscontrare, con un po’ di fortuna, nella massa silenziosa dei lettori che nessuno vede e nessuno sente.

Ad ogni buon conto, per quanto sia più matura e variegata la comunità ritratta da Anders nelle sue righe, nemmeno l’ambiente anglosassone sfugge al morbo del lord protettore:

Un sacco di persone si sentono obbligate ad allontanare gli altri dalla passione per le stesse cose che loro amano.

E questo, anche a voler essere ottimisti, è un tratto che quella gente condivide con un sacco di persone anche da queste parti. Vige uno scrupolo conservatorista ai limiti dell’ossessivo, una sorta di cleptomania che spinge molti a impelagarsi in discussioni trite e ritrite sui confini del genere, sull’Unica Vera Essenza della Fantascienza e ciò che la differenzia dal vile fantasy o dalle ancor più vili declinazioni attuali, virate ora verso il weird, ora verso il noir, ora verso il thriller.

Oltretutto, non dimentichiamo nemmeno il tipo di paese in cui viviamo: un paese in cui, per venire a un tema di attualità consono al 1° maggio, le mobilitazioni popolari che da giorni agitano un paese confinante contro una riforma del lavoro analoga a quella approvata da noi un anno fa non trovano spazio nelle prime pagine dei quotidiani o nei titoli di apertura dei telegiornali; e in cui si può tranquillamente affermare che le generazioni ’80 e successive, le più istruite di sempre, oltre alle difficoltà di impiego che stanno affrontando in questi anni dovranno subire anche il dramma di pensioni sempre più ritardate e sempre più misere. Il tutto senza che si discuta – non dico elabori – una strategia d’impiego volta a valorizzare le qualità intellettuali o le risorse del territorio, serbatoi che offrono un’abbondanza ancora inesplorata di possibilità. Un paese, insomma, che fa fatica a guardarsi intorno, chiuso nel suo guscio e inconsapevole delle proprie potenzialità, e che soprattutto preferisce chiudere gli occhi sul futuro. Un paese impossibile da cambiare.

“Androiden der zwölf Kolonien, vereinigt euch!”

Quindi, in definitiva, preso atto di questa situazione, chi scrive fantascienza in Italia farebbe meglio a dedicarsi ad altro. A meno che non lo faccia per due motivi completamente estranei al panorama delineato nelle righe precedenti, ovvero:

che scriva fantascienza per profonda convinzione, ritenendola un dispositivo eccezionale per interrogarsi sulle questioni che ha a cuore, e quindi per elaborare e mettere alla prova la propria visione del mondo;

che scriva fantascienza (anche) per un atto di fede, confidando nei lettori che aspettano là fuori, da qualche parte, e che sono o troppo educati per mischiarsi alla folla vociante in perenne attesa di una vittima da sacrificare, o semplicemente in attesa – consapevole o inconsapevole – di incrociare sulla loro strada una storia diversa da quelle a cui sono abituati.

In entrambi i casi siamo in presenza di un atteggiamento che sconfina nei territori intangibili del religioso. Ma se nel primo caso è sostanzialmente irrilevante l’approccio che lo scrittore avrà verso ciò che scrive, nel secondo potrebbe trarre immenso giovamento da un’altra lezione di Anders su cui mi sono già espresso a favore in passato: una visione della fantascienza quanto più possibile inclusiva e aperta al lettore occasionale. Insomma, la questione del ripotenziamento del genere continua ad avere una sua attualità.

Archiviato in:Agitprop Tagged: Annalee Newitz, Anni 2000, Battlestar Galactica, Charlie Jane Anders, Dario Tonani, fandom, fantascienza, fantascienza ripotenziata, io9, light science fiction, William Gibson

March 14, 2016

La fantascienza oltre la linea del Millennio

Esiste una fantascienza degli anni 2000 o non hanno piuttosto ragione i necrofili che piangono la morte del genere ad ogni pie’ sospinto? E se è vero che la SF è tutto fuorché estinta, quali sono i titoli e i nomi da conoscere tra quelli venuti alla ribalta negli ultimi 15 anni?

A lanciarmi l’assist per parlarne è stato Valerio Mattioli, caporedattore di Prismo, e proprio su Prismo potete trovare quello che ho avuto da dire sul tema, in un articolo-moloch che altro non è che la versione condensata e leggibile di un mammut grande quasi il doppio (e che magari prima o poi troveremo il tempo di sistemare e pubblicare da qualche altra parte).

Intanto, buone letture!

Archiviato in:Imaginarium Tagged: Anni 2000, climate fiction, distopia, fantascienza, New Weird, post-cyberpunk, postumanesimo, Prismo, SF post apocalittica, space opera, ucronia, viaggi nel tempo, World SF

January 31, 2016

Nel peggiore dei mondi adiacenti

L’anno scorso vi avevo parlato del pilot di una nuova serie prodotta da Amazon Prime e tratta dal celebre romanzo ucronico di Philip K. Dick The Man in the High Castle. Nel frattempo Amazon ha messo in produzione la prima stagione, che ho assorbito in blocco all’inizio del nuovo anno, toccando con mano la scimmia della dipendenza. L’occasione era parlarne sul nuovo numero di Quaderni d’Altri Tempi, che oggi è uscito. E così sopra, insieme alla solita mole di articoli interessantissimi raccolti e/o scritti da Adolfo Fattori, Gennaro Fucile e Roberto Paura, potete trovarci anche la mia recensione. Che inizia così:

La sensazione che si ricava fin dalle primissime immagini di The Man in the High Castle è di profondo straniamento. Chi già conosce il romanzo che valse a Philip K. Dick l’unico Premio Hugo della sua carriera potrebbe credersi pronto per ciò che lo aspetta, eppure la serie coprodotta da Ridley Scott per Amazon Prime riesce ad aprirsi un varco e a sorprendere la sua guardia. A partire dalla sigla, ipnoticamente scandita dalle bobine di un proiettore, un espediente che anticipa il congegno narrativo al cuore della serie; e che viene ripreso già nella prima scena, dove in un’eco della sigla assistiamo alla proiezione di una pellicola di propaganda che culmina in una bandiera a strisce in cui una svastica ha sostituito le stelle nel quadrante blu, mentre tra le poltrone si conclude una consegna che mette in moto gli eventi; la successiva scena, la prima in esterni, ci catapulta per le strade notturne di una New York City profondamente “aliena”, in cui il volto dell’Ur-Führer Hitler campeggia sui cartelloni pubblicitari e i vessilli del Terzo Reich dominano Times Square. È una progressione che insinua nello spettatore un disagio crescente, che è quello che ogni valido racconto di storia alternativa si prefigge di ottenere. E che a Dick riuscì in maniera egregia con il suo romanzo del 1962, pubblicato a più riprese in Italia sia sotto il titolo ormai leggendario de La svastica sul sole che con quello più aderente all’originale de L’uomo nell’alto castello, e che, sebbene preceduto di dieci anni da Sarban con il suo Il richiamo del corno, resta a oggi il termine di paragone insuperato per ogni storia che voglia confrontarsi con l’ipotetica vittoria nazista nella Seconda Guerra Mondiale.

Nel 2015, sulla scorta degli ottimi riscontri raccolti dall’episodio pilota, gli Amazon Studios hanno messo in lavorazione questa stagione da dieci episodi che rappresenta la prima serie tratta dalla produzione di Dick, già ampiamente sfruttata dalle major hollywoodiane. La mente dietro il progetto è di Frank Spotnitz, che vanta all’attivo diverse collaborazioni con Chris Carter, prima come sceneggiatore di X-Files, poi in veste di produttore per Millennium e quindi come ideatore e produttore esecutivo della sfortunata The Lone Gunmen. Sulle orme di Dick, Spotnitz ci sbalza in un’America del Nord che non somiglia nemmeno lontanamente a quella che abbiamo imparato a conoscere attraverso le rappresentazioni artistiche, letterarie e cinetelevisive dell’ultimo mezzo secolo. Siamo nel 1962, la Seconda Guerra Mondiale è finita da quindici anni e il mondo è diviso tra le rispettive sfere d’influenza delle potenze uscite vincitrici dal conflitto, che in questo universo parallelo sono la Germania e il Giappone. Il Terzo Reich ha preso il controllo della costa orientale, mentre l’Impero del Sol Levante ha instaurato un governo fantoccio negli Stati Americani del Pacifico. Tra le due entità si estende una zona neutrale corrispondente agli Stati delle Montagne Rocciose, in larga parte disorganizzati e non soggetti a nessun controllo giuridico, che funge da cuscinetto tra i due blocchi.

Il what if è alla base del filone narrativo dell’ucronia, che giocando con gli sbocchi alternativi degli eventi nodali della storia ne segue gli sviluppi fino alle estreme conseguenze. Cosa sarebbe successo se gli Usa non avessero avuto alla guida Franklin Delano Roosvelt durante la Grande Depressione?

Archiviato in:Imaginarium Tagged: Amazon, Frank Spotnitz, Philip K. Dick, Ridley Scott, Seconda Guerra Mondiale, spy story, The Man in the High Castle, ucronia, what if

January 30, 2016

L’impatto legale dell’intelligenza artificiale

Parlando di intelligenza artificiale spesso si prendono in considerazione le conseguenze che la sua introduzione/applicazione comporterebbe per il progresso tecnologico e, in una spirale analoga agli effetti descritti nella legge dei ritorni accelerati, il ragionamento finisce per avvitarsi su se stesso: sarebbero così vaste e profonde, dopotutto, le conseguenze del cambiamento, che tutto lo spazio a disposizione del dibattito o del singolo commento finisce per essere assorbito dall’effetto delle IA sulla scienza e sulla tecnologia. Al più, come dicevamo proprio nei giorni scorsi, la preoccupazione può essere catalizzata, in base ai timori e agli interessi dei soggetti chiamati a esprimersi sul tema, dall’impatto sul nostro stile di vita, con particolare attenzione per le cosiddette ricadute occupazionali di un’ipotetica Singolarità Tecnologica.

Ma in realtà, come anche ci è capitato di sostenere in più di un’occasione, non ci sarebbe probabilmente un solo campo umano d’azione o di studio immune agli effetti della transizione. E in virtù della loro estensione, impatti significativi si avrebbero quindi anche sulle cosiddette soft science: studi sociali, psicologia, storia, diritto.

Proprio sull’influenza che avrebbe l’adozione dell’intelligenza artificiale per gli studi legali si concentra questo illuminante articolo di Aviva Rutkin per New Scientist, uno dei pezzi più interessanti in cui mi sia capitato di imbattermi nell’ultima settimana. Le risorse di una IA potrebbero comportare indiscutibili benefici nell’esecuzione di compiti particolarmente adatti all’automatizzazione, come la ricerca di riferimenti, il reperimento di documentazione, o la stesura e verifica di contratti standardizzati, producendo come risultato una maggiore efficienza. Certo, resterebbero aree più difficili da “infiltrare”, e la negoziazione sarebbe tra queste. Ma ci sarebbero anche nuovi dilemmi con cui fare i conti: per esempio, elaborando enormi quantità di dati una IA potrebbe individuare tendenze e precedenti, pronosticando l’esito di un giudizio in base alle performance trascorse di avvocati e giudici coinvolti. E questo potrebbe rallentare l’evoluzione del diritto, dal momento che gli studi legali potrebbero essere scoraggiati dal farsi carico di cause potenzialmente in grado di fare giurisprudenza, ma proprio per questo maggiormente esposte al rischio dell’insuccesso.

Ma le IA legali avrebbero anche altre applicazioni: uno per tutti, potrebbero fornire consulenze legali a chi non può permettersi l’assistenza di un avvocato. Oppure, software meno “coscienziosi” ma altrettanto leciti potrebbero aiutare gli interessati a trovare più o meno facili scappatoie, sfruttando le maglie larghe della legislazione per aggirare la giustizia.

L’articolo è un concentrato di scenari futuribili come raramente capita di trovare. E la sua densità di concetto si presta a stimolare efficacemente le menti più immaginifiche, così non posso che consigliarne la lettura a tutti i colleghi che fossero alla ricerca di spunti per le loro storie fantascientifiche.

Archiviato in:Transizioni Tagged: diritto, intelligenza artificiale, legge, legge dei ritorni accelerati, Singolarità Tecnologica, soft science, storia

January 22, 2016

Future Shock

Stamattina, andando in ufficio, ascoltavo un dibattito in radio sull’impatto che l’automazione avrà nei prossimi anni sul mondo del lavoro. Un po’ tutti abbiamo sentito o letto gli annunci apocalittici che nei giorni scorsi sono circolati sulla stampa: i titoli più sobri parlavano del furto del lavoro ai danni degli umani perpetrato dalle nuove generazioni di robot, e scaricavano implicitamente sulla tecnologia le responsabilità occupazionali delle politiche inadeguate o fallimentare che da anni vengono perseguite un po’ in ogni parte del mondo.

Il prossimo passo, che vedo già in atto, consisterà probabilmente nell’associare la figura del robot a quella dell’immigrato che s’introduce nel nostro sistema per recare danni più o meno profondi e inguaribili al nostro stile di vita consolidato (si fa per dire). Ho provato un senso di disorientamento, ascoltando il botta e risposta tra la giornalista e l’intervistato, un esperto di nuove tecnologie membro di un’associazione di cui purtroppo non ricordo al momento il nome. Non per i contenuti, ma per la realizzazione che solo qualche anno fa, diciamo quando ho visto per la prima volta Blade Runner a metà anni novanta, o quando ho iniziato a cimentarmi a mia volta con la scrittura del futuro a metà anni zero, un dibattito radiofonico del genere, proiettato nel 2016, mi sarebbe sembrato più che logico, perfino naturale.

Il mio disagio attuale, che ho comunque fatto presto a scacciare, nasce – mi rendo conto – dall’assuefazione all’altra realtà, quella contigua all’immaginario in cui siamo cresciuti, ovvero la realtà fattuale o presunta tale costruita dall’interazione degli abitanti e dei sistemi informazionali del pianeta Terra, gli inforgs di cui parla Luciano Floridi. Quella realtà raccontata che, malgrado tutto, negli ultimi anni sta facendo di tutto, attraverso le sorgenti di condizionamento che “ispirano” e “orientano” l’opinione pubblica (governi, organizzazioni economiche, istituzioni religiose, editori), per provare a convincerci di vivere in Anni Oscuri, in un nuovo medioevo, imponendoci il diritto di non avere diritti come una nuova frontiera della libertà, riscrivendo il mondo perché possiamo godercelo così com’è, anzi accettando e plaudendo alle mille forme di erosione che quotidianamente agiscono sul blocco sempre più friabile dei diritti acquisiti.

E invece, ci accorgiamo adesso, il mondo reale è andato avanti. Non è più quello degli anni ’90, è un mondo in cui è davvero naturale, a pensarci bene, imbattersi per radio, andando al lavoro, in un dibattito sulle conseguenze e le implicazioni dell’impiego dei robot. È questo il mondo in cui viviamo, con buona pace per i reazionari e gli oscurantisti di ogni categoria, inclusi quelli che proprio in questi giorni si stanno sforzando per dimostrare al mondo, se mai ve ne fosse ancora bisogno, quanto arretrata e inadeguata sia la nostra classe politica quando si tratta di scegliere tra l’estensione dei diritti e l’esclusione dagli stessi.

Il luddismo di ritorno che sembra di intravedere tra le righe dei commenti di questi giorni non sorprende affatto, date le premesse. A conti fatti, a chi gioverebbe un’analisi precisa degli effettivi costi e benefici dell’impiego di sistemi artificiali in sostituzione della manodopera umana in contesti rischiosi o magari in mansioni ripetitive, a bassissimo contenuto qualitativo o intellettuale? Molto meglio che un uomo svolga un lavoro meccanico: è stato fatto tanto per insegnargli a non lamentarsi, a occupare le proprie giornate in catena di montaggio, a rispettare la gerarchia e le consegne, non vorremo rinunciare proprio adesso ai magnifici risultati raggiunti nel campo del condizionamento umano? E proprio adesso che stiamo risolvendo gli ultimi problemi ereditati dal Novecento, perché dovremmo accollarci la fatica di pensare a soluzioni nuove, adatte ai tempi che corrono, capaci di garantire maggiori opportunità a sempre più gente, di spalancare gli orizzonti di nuove possibilità a masse che sono state addomesticate a credere che la più grande conquista dell’umanità siano state una casa ipotecata, un lavoro sottopagato, lo smartphone alla moda e una piattaforma televisiva da 500 canali?

Per fortuna il mondo va avanti. E sarà difficile spiegare a un’intelligenza artificiale quale sia il valore aggiunto di una massa lobotomizzata, asservita al volere di pochi, grassi padroni. Insieme ai lavori di più bassa manodopera, magari delegheremo ai robot anche l’onere delle rivendicazioni di quei diritti di cui non abbiamo voluto farci carico.

Archiviato in:Reality Studio Tagged: Blade Runner, diritti, disoccupazione tecnologica, etica, futuro, inforgs, intelligenza artificiale, Isaac Asimov, lavoro, Luciano Floridi, luddismo, progresso, roboetica, robotica, tecnologia, tecnologie emergenti

October 20, 2015

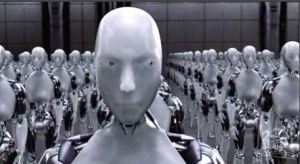

Il Verbo fatto carne di Delany

Con colpevolissimo e ingiustificato ritardo, vi segnalo l’uscita, ormai da un paio di settimane, del nuovo numero di Quaderni d’Altri Tempi, con l’intervento che vi avevo annunciato su Samuel R. Delany e La Ballata di Beta-2: s’intitola in maniera un po’ altisonante, ma consistente con l’argomento di fondo del romanzo, che può essere letto come una trasposizione della narrazione cristiana della Passione. Il libro contiene, come sempre accade con Delany, anche molto di più.

Con colpevolissimo e ingiustificato ritardo, vi segnalo l’uscita, ormai da un paio di settimane, del nuovo numero di Quaderni d’Altri Tempi, con l’intervento che vi avevo annunciato su Samuel R. Delany e La Ballata di Beta-2: s’intitola in maniera un po’ altisonante, ma consistente con l’argomento di fondo del romanzo, che può essere letto come una trasposizione della narrazione cristiana della Passione. Il libro contiene, come sempre accade con Delany, anche molto di più.

Anche questo numero di QdAT contiene molto di più. Non ho ancora finito di leggerlo, ma spulciando nel sommario ne troverete sicuramente a sufficienza da soddisfare i vostri gusti. Personalmente, ho davvero molto apprezzato le riflessioni di Roberto Paura e Valerio Pellegrini innescate da due dei migliori film dell’ultima stagione, rispettivamente Ex Machina (di cui mi riprometto di parlarvi a mia volta) e Mad Max: Fury Road.

Concludo invitando chi si fosse lasciato sfuggire il romanzo di Delany in edicola a recuperarlo in formato elettronico (per esempio qui). Gli e-book sono la salvezza dell’appassionato e questa ne è la prova.

Archiviato in:Imaginarium Tagged: astronavi, civiltà interstellari, contatto, critica, Ex Machina, fantascienza, intelligenza artificiale, Mad Max: Fury Road, navi generazionali, new wave, postumanesimo, Samuel R. Delany, The Ballad of Beta-2, Urania