Lorenzo Trombetta's Blog, page 6

January 28, 2016

Il ruolo delle tribù nella guerra in Siria

Syria Deeply ha intervistato Haian Dukhan, esperto siriano di legami tribali, autore di diversi studi tra cui “Tribes and the Islamists in Modern Syria: A Short Introduction”. Quella che segue è una sintesi dell’intervista.

(di Dylan Collins, per Syria Deeply. Traduzione dall’inglese e sintesi di Claudia Avolio).

(di Dylan Collins, per Syria Deeply. Traduzione dall’inglese e sintesi di Claudia Avolio).

Può offrirci una panoramica della rete tribale in Siria e del potere che avevano le tribù prima delle rivolte del 2011?

Haian Dukhan: La comunità siriana, soprattutto nelle aree rurali, è composta da tribù. Intendo proprio legami di parentela. E non solo tra gli arabi sunniti: troviamo tribù anche tra i curdi, gli alawiti e i drusi. Per gli alawiti e i drusi, l’identità religiosa è più forte di quella tribale. Mentre per i curdi, l’identità etnica è più forte. Ciò significa che le più forti identità tribali si trovano nella comunità arabe sunnite, in tre zone della Siria in particolare. Nel nord-est c’è la Jazira, che comprende parti di Raqqa, Dayr az Zor e Hasaka. Poi c’è la Badiya, area semidesertica in cui sono incluse zone di Homs, Palmira e Hama. Infine la provincia dello Hawran, la campagna di Daraa, che comprende zone dominate da tre principali tribù siriane: gli Zaubi, gli Hariri e i Masalma.

Quando Hafez al Asad era al potere (1970-2000) capì che gli alawiti di cui faceva parte non potevano governare l’intera Siria da soli, essendo una minoranza attorno al 10%. Così stabilì un’alleanza con le tribù, i cui membri da allora cominciarono a ricoprire ruoli di spicco nell’esercito e nella sicurezza, insieme agli alawiti. I leader tribali in parlamento avevano circa l’8-10% dei seggi. Inoltre le regioni tribali vissero una fase di sviluppo generale, con l’apertura di scuole e ospedali.

Quando Bashar al Asad è salito al potere, ha iniziato a fare affidamento più sugli alawiti che sulle tribù. Nelle zone in cui si trovano le maggiori risorse petrolifere del Paese i lavoratori locali del settore sono stati sostituiti da gente della costa: in pratica rimpiazzati dagli alawiti. Queste regioni sono state colpite dalla siccità e il governo non li ha mai aiutati. La siccità ha spinto quasi 800 mila persone a trasferirsi dalle regioni tribali nei sobborghi delle grandi città. Si sono formate così nuove aree tribali nei sobborghi, come ad al Hajr al Aswad a Damasco e a Baba al Amr a Homs. Sono stati proprio questi gruppi di persone a scendere in strada nei primi giorni delle rivolte del 2011 per protestare contro il governo siriano.

So che in zone come Daraa le dinamiche tribali hanno giocato un ruolo cruciale all’inizio delle rivolte. Può spiegarci come è andata?

Il potere tribale ha rivestito un grande ruolo nel sostenere la rivolta sin dai primi giorni – anche se molti giovani attivisti direbbero che le connessioni tribali non abbiano giocato alcun ruolo. Prendiamo l’esempio del cantante Abdel Naser Saroud. Proviene dalle campagne di Homs, Bab al Amr, e tra le sue canzoni tutte quelle che parlano della rivolta giocano sul tema della nakhwa (solidarietà, in arabo): cercava così di raggiungere e attivare il ruolo delle tribù, e lo ha fatto rivolgendosi a tribù come i Nuim, i Fawaira, gli Aneza e i Baggara.

Anche a Daraa parte della scintilla che ha portato alla rivoluzione era connessa alle dinamiche tribali. Atif Najib, allora capo della sicurezza politica, ha trattato male una delegazione tribale andata a fargli visita. Con un gesto tribale, si erano tolti le fasce che portavano sul capo, aspettandosi una risposto positiva da parte sua. Invece, ha preso le fasce e le ha gettate nel cestino della spazzatura. Li ha umiliati. Ecco perché in seguito chi protestava ha iniziato ad usare lo slogan al-mawt wa la al-mazala (“la morte e non l’umiliazione”).

La dignità ha radici molto profonde nella comunità tribale e il governo siriano purtroppo l’ha dimenticato. Se Hafez al Asad fosse ancora al potere, non sarebbe mai accaduta una cosa del genere. Bashar e il suo apparato di intelligence non sa come comportarsi con le tribù, a differenza del padre che conosceva le regole del gioco.

Come si è dispiegato il rapporto delle tribù nel corso della crisi? E qual è stato il ruolo delle reti tribali nella guerra civile?

A livello interno, molti dei giovani che si sono riversati nelle strade nei primi giorni della rivolta hanno incoraggiato i loro parenti delle tribù nelle campagne. Ecco perché lì la rivoltà è stata più forte che nelle città. I legami di sangue sono potenti. Nelle numerose interviste che ho fatto nelle campagne, la gente diceva che chiunque sfuggisse ai servizi di sicurezza trovava porte aperte dai loro parenti delle tribù che volevano proteggerli. Ma in grandi città come Damasco, nessuno lo farebbe. Lì i legami tribali non ci sono.

Sul piano regionale, le tribù in Siria hanno legami di sangue con alcune tribù del Golfo arabo, molti hanno passaporti sauditi o kuwaitiani. Ci sono tantissimi giovani provenienti dalle tribù che lavorano nel Golfo e che mandano soldi ai loro parenti in Siria. In certi momenti l’Arabia Saudita ha sostenuto apertamente i leader tribali siriani. Ad esempio, Ahmad al Jarba, un importante leader dell’opposizione siriana della tribù degli Shammar, ha ricevuto il sostegno dell’Arabia Saudita perché la tribù che lì è dominante, gli Aneza, ha legami con gli Shammar. Sono connessi in termini di parentela.

Qual è il rapporto tra le fazioni dei ribelli armati e la rete tribale della Siria?

Molte tribù hanno formato milizie proprie. Contro chi combattono dipende da dove si trovano. Nel nord-est della Siria, per esempio, la tribù degli Shammar ha una milizia che lotta insieme ai curdi contro l’Isis. A Dayr az Zor, la tribù dei Bagharat si è alleata con l’Isis, anche se il suo leader si trova in Turchia e non ha approvato l’alleanza. Diversi leader tribali hanno perso il rispetto dei più giovani, perché molti di loro si sono fatti corrompere dal governo. A Hasaka c’è il fattore curdo, a Dayr az Zor, il fattore petrolio, che è enorme. Nel sud, la Giordania sta giocando sulle dinamiche tribali e ha messo mano sull’insurrezione armata del luogo.

Come hanno interagito le reti tribali con l’Isis?

Quando l’Isis è arrivato in Siria dall’Iraq, c’è stato un grosso conflitto con la Jabhat al Nusra a Hasaka e Dayr az Zor (molte parti di quest’ultima erano controllate dalla Nusra). Ogni gruppo cercava di allearsi con le stesse tribù. Alla fine l’Isis ha avuto la meglio, perché è riuscito a catalizzare molte tribù che vi vedevano il progetto di uno stato che avrebbe provveduto ai servizi come cibo, acqua e altro.

Eppure Isis sta usando anche le maniere forti. Pensiamo al clan degli Sheitat, cui la Nusra aveva dato il controllo di alcuni giacimenti petroliferi per migliorare i rapporti. Ma l’Isis voleva sottrarre alle tribù i giacimenti: le tribù si sono rifiutate e sono rimaste dalla parte della Nusra. Quando la Nusra ha perso quella zona, l’Isis ha punito il clan degli Sheitat uccidendo 700 dei loro uomini e cacciando la gente dai loro villaggi.

In seguito, quando l’Isis ha preso il controllo di vaste zone di Dayr az Zor e Raqqa, hanno istituito la cosiddetta Agenzia per gli affari tribali, con sede a Raqqa, che aveva lo scopo di far sì che tutti i leader tribali dichiarassero la propria fedeltà ad al Baghadi. Molti leader tribali lo hanno fatto per paura e per proteggere la propria gente, memori delle uccisioni del clan degli Sheitat, ma allo stesso tempo ci sono molti giovani nelle tribù che sono influenzati dall’ideologia wahhabita. Da quando Bashar al Asad è presidente, il governo ha trascurato completamente la zona orientale del Paese e l’ideologia islamista ha riempito un vuoto. Nel corso degli anni dall’Arabia Saudita, dove lavorano circa 500-600 mila persone provenienti dall’est della Siria, sono arrivati soldi per costruire moschee e per insegnare l’ideologia salafita.

E poi c’è il terzo e più importante fattore: il governo siriano è il nemico comune. Quando questi giovani delle tribù sono scesi per le strade a manifestare, il governo ha risposto con la violenza e la repressione. Ne ha uccisi molti e in seguito ha bombardato le loro città. Così, quando l’Isis è arrivato, è sembrato un alleato di convenienza contro il governo e le milizie iraniane.

Ma non ritiene che l’alleanza tribale con l’Isis sia anche parte della crescente spaccatura confessionale nella regione?

Sì, è proprio così. Le tribù vedono che l’Iran sostiene un regime confessionale a Damasco e a Baghdad. Devono scegliere il minore tra due o tre mali. Un esempio è quello dei curdi che, una volta preso il controllo di vasta parte del nord del Paese, si sono vendicati delle tribù. Vedendo i curdi bruciare i loro villaggi e far fuggire la gente, molte tribù hanno deciso di avvicinarsi all’Isis perché almeno non gli aveva fatto nulla del genere. Le tribù si trovano incastrate tra i curdi, il governo e l’Isis. Ma per molti l’Isis rappresenta un’alleanza di convenienza per il momento attuale, finché non vedranno che un governo a Damasco tiene conto delle loro necessità.

Quindi la chiave è un cambiamento nel governo di Damasco?

Sì, è molto importante. Gran parte della comunità tribale in Siria teme che il governo siriano riempirà il vuoto – soprattutto ora, con la campagna internazionale contro Isis. Ci sono molti esempi in cui il governo siriano ha riconquistato dei territori controllati dai ribelli e ha compiuto ritorsioni sui civili, arrestando i ragazzi, bombardando la zona incurante dei civili. Le tribù temono che una volta tornato a controllare il Paese, il governo si vendicherà contro di loro.

January 27, 2016

Al via Ginevra-3. La Siria russa è più forte

(di Lorenzo Trombetta, ANSA). Gli attesi colloqui inter-siriani di Ginevra si avvicinano e il fronte governativo, sostenuto militarmente e a livello diplomatico dalla Russia e dall’Iran, appare più forte sia sul terreno sia in termini politici e di immagine.

A poche ore dall’atteso inizio delle trattative mediate dall’Onu e a cui sono invitati rappresentanti del governo e delle opposizioni siriani, le forze lealiste sostenute dall’aviazione russa, da miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah e da militari iraniani, hanno guadagnato importanti porzioni di territorio su tutti i fronti caldi del conflitto in corso.

Parallelamente, la delegazione governativa che a Ginevra sarà guidata dal ministro degli esteri Walid al Muallim appare, come sempre, granitica e compatta. Gli esponenti del regime siriano, al potere da quasi mezzo secolo, sono ben addestrati nel mostrarsi coerenti e rispettosi dei diktat dei vertici del potere di Damasco.

Dall’altra parte del tavolo non si sa invece ancora chi sederà. Dietro il termine ampio di “opposizione” esistono una congerie di gruppi, sigle, fazioni che faticano a trovare una posizione unita, complice anche le interferenze degli attori regionali (Arabia Saudita in primis) e internazionali (Russia e Stati Uniti).

Mosca ha fatto di tutto perché una fazione delle opposizioni, espressione delle formazioni laiciste, curde e progressiste, meno ostili al regime, prendesse le distanze dal raggruppamento di oppositori riuniti invece da dicembre a Riyad.

Ed è sembrata a molti discutibile la stessa scelta, presa all’incontro di Vienna a dicembre tra i principali attori regionali e internazionali, di affidare al regime saudita il compito di organizzare la delegazione unica delle opposizioni da inviare a Ginevra.

Riyad non svolge un ruolo di arbitro neutrale nella contesa siriana, ma è invece un attore coinvolto a sostegno dei gruppi armati anti-governativi. Così la Russia, che si propone come mediatore, è in prima linea nel difendere il governo di Damasco.

La crisi saudita-iraniana scoppiata a gennaio ha spinto gli oppositori di Riyad ad annunciare il possibile boicottaggio dell’incontro di Ginevra. Ne ha approfittato Mosca che ha allora proposto al mediatore Onu, Staffan De Mistura, una delegazione alternativa per le opposizioni. Risultato: il regime siriano potrebbe trovarsi di fronte due opposizioni, rivali l’una dell’altra. E avrà ancora una volta un vantaggio sul nemico.

Anche sul terreno l’intervento russo è stato determinante. Sebbene nei primi tre mesi dei raid aerei di Mosca, le truppe governative e le milizie locali e straniere alleate non fossero riuscite a ottenere successi significativi, da metà gennaio c’è stata un’accelerazione delle offensive lealiste sul fronte nord-occidentale (Latakia), nel nord (Aleppo), nel sud (Daraa), nell’area di Damasco.

In questi scenari lo scontro non è avvenuto contro l’Isis, bensì contro gruppi armati sostenuti a vario livello da Turchia e Arabia Saudita. Solo nell’est (Dayr az Zor) il fuoco russo e governativo ha avuto temporaneamente la meglio in territori controllati dall’Isis.

A nord-est di Latakia le forze di Damasco sono arrivate a pochi chilometri dal confine turco, mentre a Daraa hanno tagliato in due le zone ribelli. A sud della capitale i lealisti sono riusciti a isolare due sobborghi di insorti e si preparano a un nuovo assedio medievale per affamare i civili rimasti intrappolati. Ad Aleppo proseguono nel tentativo di accerchiare quel che un tempo era la capitale industriale del Paese.

E per rafforzare le difese degli insorti contro l’avanzata lealista, sono ora tornati in città miliziani della Jabhat an Nusra, l’ala qaidista siriana. Un altro colpo alle opposizioni e un altro favore ai lealisti. (27 gennaio 2016).

December 22, 2015

Putin e l’altra guerra santa

Nel libro

Bergoglio, sfida globale

da poco in libreria (Castelvecchi), Riccardo Cristiano afferma che molte rappresentazioni del conflitto siriano hanno teso a mettere in crisi il dialogo interreligioso per motivi politici e ideologici e dà voce ai cristiani orientali critici delle modalità dell’intervento russo.

Nel libro

Bergoglio, sfida globale

da poco in libreria (Castelvecchi), Riccardo Cristiano afferma che molte rappresentazioni del conflitto siriano hanno teso a mettere in crisi il dialogo interreligioso per motivi politici e ideologici e dà voce ai cristiani orientali critici delle modalità dell’intervento russo.

Ne pubblichiamo qui di seguito un passo.

Il 26 luglio 2015, quando Papa Francesco ha rivolto il suo appello per la liberazione di padre Dall’Oglio, «stimato religioso», molti sostenitori dell’opzione cittadinanza, sempre sostenuta dal gesuita romano, hanno gioito. Rinunciare a questa opzione avrebbe ripercussioni enormi, non solo nel mondo arabo, ma in tutta l’area di cui abbiamo parlato, il vasto mondo euro-mediterraneo del «vivere insieme».

Ma l’opzione protezione rimane forte, per alcuni fortissima. Con un super protettore, Vladimir Putin, lo zar cristiano di quella terza Roma che si candida a tutelare – con la sua influenza sui sotto-zar locali – i cristiani. I suoi metodi sembrano spicci ma giusti: giusti per cosa? Pochi ricordano il vero lascito delle imprese imperiali, latine o russe. Il professore libanese Antoine Courban ha scritto in un articolo dal significativo titolo Una crociata simile al jihadismo dell’Isis, sul quotidiano «L’Orient-Le Jour»: «Maggioranza nell’Oriente prima delle crociate, i cristiani si ritrovarono ridotti al 4 o 5% della popolazione nel 1510, quando gli ottomani cancellarono i maluchi. L’esperienza imperiale ottomana li fece faticosamente tornare a rappresentare il 25% della popolazione».

Poi cominciarono nuove tragedie. Il 30 settembre 2015, quando il portavoce del patriarcato russo, padre Vsevolod Chaplin, ha dichiarato che l’intervento militare russo è una «guerra santa», molti hanno tremato. Aggiunge infatti Courban, nel citato articolo: «Ciò che è gravissimo è che questo fa piombare la Moscovia cristiana in un millenarismo apocalittico simile a quello dello Stato Islamico e dei mullah di Teheran».

Non a caso nei giorni del Sinodo sulla famiglia dell’ottobre 2015 il patriarca Luis Sako, padre sinodale, ha affermato: «Non c’è nessuna guerra santa. Noi non possiamo fare il gioco dei musulmani jihadisti parlando di guerra santa. C’è il diritto di essere protetti, da un pericolo che è divenuto gloale. Il problema è che questi bombardamenti sono inefficaci». Forse lo stesso Putin ne è consapevole, almeno secondo coloro che ritengono abbia altri progetti.

Lo zar protettore raccontato dal «santo ortodosso»

Alexander Ogorodnikov è definito da molti di quelli che lo conoscono bene «un santo ortodosso». Tra questi suoi amici c’è certamente l’onorevole Mario Marazziti, tra i fondatori della Comunità di Sant’Egidio. Lo conosce da anni e mi ha raccontato più volte la storia di Alexander, organizzatore di seminari sulla rinascita religiosa ai tempi dell’Urss. Un’attività che gli causò la condanna all’ergastolo, poi commutata in nove anni di lager. Gli avevano offerto un’alternativa, l’esilio, ma lui scelse la via della Siberia. Quando ne ho avuto l’occasione, durante uno degli incontri internazionali per la pace promossi dalla Comunità di Sant’Egidio, gli ho chiesto di spiegarmi chi fosse Putin, visto che ai tempi dell’Urss capivamo tutto pur non sapendo nulla, mentre oggi sappiamo tutto ma non capiamo nulla. Lui mi ha risposto così:

Quando crollò il sistema sovietico, la democratizzazione non venne governata. Tutto avvenne come se all’improvviso ci avessero scarcerato. Tutto inatteso, tutto turbolento. Quel processo così difficile e delicato avrebbe potuto essere governato dalla Chiesa ortodossa, se si fosse «convertita e purificata». Dovevamo dare alla nazione un esempio di purificazione dalla vita totalitaria. Non è andata così. Solo nell’episcopato lituano si è sentita qualche voce esprimersi in questo senso.

Così il processo di democratizzazione è stato un processo di trasformazione di alcuni dirigenti sovietici in democratici, con la cooptazione di qualche dissidente interessato all’impresa. Eltsin non era forse un autorevole dirigente del Pcus? Lui negli anni Settanta aveva guidato il partito a Ekaterinburg, dove sono state cancellate le tracce dell’eccidio della famiglia imperiale. Con Eltsin i trasformisti hanno dato vita alla nuova élite che si è enormemente arricchita di nascosto. Lo ha fatto di nascosto, complice l’enormità dello spazio, e si è enormemente arricchita, complice l’enormità delle nostre risorse naturali, che non conosciamo nella loro interezza. Gajdar è stato il simbolo di questa nuova oligarchia, che suddivisa in correnti si suddivideva in fette le ricchezza del Paese.

L’ultimo Eltsin, ubriaco e telecomandato, lo ricordano tutti: doveva essere sostituito urgentemente per tutelare gli interessi della cricca. È stato questo il clima nel quale si è scelto Vladimir Putin: conosco la mentalità del suo circolo di fedelissimi, dal momento che è uno di loro ad avermi processato.

Nel ’93 io venni incluso nella commissione incaricata di redigere la nuova Costituzione. C’erano tantissime persone di assoluto valore, avevamo incontri pubblici, al Cremlino, ripresi in diretta dalla televisione. Solo quando abbiamo finito il nostro lavoro, con un risultato che io definii e definisco eccellente, ho capito il perché di tanta attenzione: siamo stati usati come utili idioti. Infatti la nuova Costituzione capovolgeva quella da noi proposta, i deputati trasformati in semplici passacarte; impossibile elaborare una proposta di legge che non fosse di ispirazione presidenziale. Comunque decisi di candidarmi alla Duma: mi dissero di no, che non lo ritenevano opportuno; ho insistito, non hanno accettato.

Ricordo un altro componente di quella commissione che aveva preparato un dossier con tutte le falsificazioni dei risultati elettorali e gli altri abusi perpetrati in quel periodo. Aggredito per strada, morì in ospedale. Dunque Putin non è mai stato eletto: lui è stato imposto dalla cricca, dagli oligarchi. Sono stati loro a finanziare la campagna militare nel Caucaso, a cominciare dal Daghestan, quindi in Cecenia. Perché Putin, cioè il nuovo sistema, doveva emergere come «il vincitore».

Quando i ceceni attaccarono in Daghestan, quei gruppi potevano essere sconfitti, quelle cellule eliminate. Ma Putin non volle. Doveva scatenare la seconda guerra cecena con l’ausilio di bande irregolari e della malavita organizzata, e imporre il suo «impero». Il prodotto è noto, la piaga jihadista cecena. Ma Putin viene presentato come il «pacificatore del Caucaso». A Groznyj il corso centrale si chiama Viale Vladimir Putin.

Il racconto di Alexander Ogorodnikov, il santo ortodosso, sembra fare della tragedia caucasica il racconto della tragedia siriana trasposto in un altro contesto. Chi spinge in questa direzione sembra inconsapevolmente sperare che arrivi quel giorno preconizzato da padre Dall’Oglio, quello in cui per i cristiani orientali dovremo celebrare «un’altra Giornata della Memoria».

December 21, 2015

Assenze di Yarmuk. Una nakba lunga tre anni

Infanzia senz’acqua.

“Non preoccuparti mamma, siamo tutti tuoi figli. E siamo pronti a lavorare e ad aiutarti”

“Cuore di mamma…”

(dal pancione): “Sì sì mamma, anche io sono pronto!”

(di Claudia Avolio, per SiriaLibano). Se io che scrivo e tu che leggi fossimo qualcuno che è rimasto a Yarmuk, ora ci staglieremmo sullo sfondo desolato di ciò che manca. Convivremmo, ogni giorno, con quel che è stato tolto a noi e al nostro campo. Esisteremmo come in un negativo. Solo nell’avvicinarci a ciò che ci manca, la nostra immagine risalterebbe.

Sono tante le assenze che popolano Yarmuk, il campo palestinese a Damasco, in Siria. La libertà se ne è andata quando è iniziato l’assedio parziale che continua da tre anni. Dicembre 2012.

Qusay Zakaria, citizen journalist siro-palestinese che ha vissuto in un’altra zona sotto assedio, Muaddamiya, ha descritto per Foreign Policy quello che lui stesso ha visto a Yarmuk tra il 15 e il 16 dicembre 2012:

È stata la prima volta che il campo di Yarmuk veniva attaccato da un aereo da caccia. L’obiettivo del regime: la moschea Abd al Qader, un luogo di culto stracolmo di sfollati. Dalla mia finestra vedevo scene di panico e caos, schegge e parti del corpo sparse ovunque. In seguito dei carri armati sono avanzati per circondare il campo. Quando è giunto l’annuncio che ci ordinava di andarcene nel giro di tre ore o di non farlo affatto, ce ne siamo andati. Uscendo, siamo passati accanto a decine di carri armati e migliaia di soldati pronti a marciare. L’assedio di Yarmuk aveva avuto inizio.

Sono palestinesi del campo stesso che identificano in ciò che è avvenuto in quei giorni l’inizio di una seconda Nakba. A 64 anni dalla prima che costrinse i loro nonni e genitori a lasciare la Palestina, con la creazione dello Stato di Israele.

L’assedio ha diviso nuclei, portato via amici, umiliato, terrorizzato, preso di mira, logorato le famiglie di chi il campo lo aveva costruito con le proprie mani quasi 60 anni prima. È diventato totale oltre due anni fa. Luglio 2013.

Da anni ogni tipo di morte (bombardamenti, scontri, cecchini, fame, assassinii, tortura, o d’altra natura) viene documentata, tra gli altri, dalla Lega palestinese per i diritti umani in Siria e dal Gruppo di azione per i palestinesi in Siria.

Almeno 184 persone sono morte finora per via dell’assedio. Il 6 settembre scorso Fatima al Hasan, bimba di appena 6 mesi, è morta a causa della mancanza di medicinali. Cinque giorni dopo, l’11 settembre, l’anziano Talib Ali Abu Khalifa è morto per via della malnutrizione e della mancanza di assistenza medica. Il 27 ottobre un bambino di 11 anni, Salah ad Din as Sufani, ha perso la vita, anche lui a causa della mancanza di assistenza medica. La vittima più recente è un bambino di 10 anni, Nidal Murad, il cui cuore si è fermato per una meningite. Anche nel suo caso per non aver potuto ricevere le cure adeguate.

Dalle Ong e dai gruppi di lavoro che le documentano, queste vengono definite tutte dahaya al hisar, “vittime dell’assedio”. Ossia decedute per cause legate all’imposizione dell’assedio da parte del regime siriano e delle milizie lealiste.

Degli ospedali presenti nel campo sarebbero attivi solo due centri che conducono ancora alcune attività. Secondo fonti locali, non ci sono medici tranne il giovane dottor Muawiya e un altro dottore. Mi hanno raccontato che il dottor Muawiya è stato tra coloro che si sono rifiutati di lasciare il campo per continuare a prestare servizio alla sua gente.

Laureato in chirurgia, ha deciso di restare proprio perché sa che nessun medico coprirebbe la sua assenza. Il resto del personale invece sarebbe composto da infermieri o paramedici. “Personale medico specializzato, farmaci, vaccini, fonti di elettricità: è soprattutto questo che ci manca”, spiega il dottor Muawiya ad Al Jazeera, parlando di epidemie come la febbre maltese e tifoide, e dell’ittero. Preciso qui che i batteri si diffondono e prolificano viste le condizioni igienico-sanitarie legate soprattutto all’acqua non sicura da bere.

Ci sono assenze dovute agli assassini politici avvenuti nel campo. Ad essere stati presi di mira spesso attivisti e figure di spicco che per il campo si adoperavano.

Yahya al Hurani, conosciuto come Abu Suhaib, “l’ultimo angelo di Yarmuk” nel ritratto splendido che ne fa Lorenzo Trombetta. Assassinato il 30 marzo 2015, un giorno prima che lo Stato islamico entrasse nel campo, ha lasciato un solco profondo. Come segno indelebile di ciò che ha dato al campo. E come vuoto della sua assenza. I giovani e gli adulti che da lui hanno imparato cercano di colmarlo ogni giorno. Dentro, fuori. Ovunque si trovino oggi.

Baha’a Saqir, detto Abu Hamza, membro della Lega dei figli di Yarmuk, gruppo cittadino locale che si occupa delle questioni del campo. Un giorno, richiedendo gli aiuti umanitari per la sua gente, disse a chi da fuori glieli negava: “Siamo pronti a morire di fame, ma giuro che moriremo con dignità. Nel campo di Yarmuk si morirà con dignità”. Era il 2 agosto 2014 quando è stato assassinato. I suoi quattro figli, due bimbi e due bimbe, sono ancora nel campo. Con la loro madre.

Firas Naji, fratello di un mio buon amico, coordinatore generale della fondazione Basma. Nel bel ricordo che ne ha fatto allora Salim Salamah, citava il progetto della fondazione per fornire acqua al campo e il progetto delle coltivazioni urbane che ha sfamato gli abitanti fornendo loro verdure. Due dei tanti progetti portati avanti dalle numerose realtà locali contro la morsa dell’assedio. Il giorno che è stato assassinato, il 23 febbraio 2015, tutto è diventato nero. Io che non lo conoscevo, quel giorno Firas l’ho disegnato. E mi sono sentita in colpa per via dei miei colori. Capendo, di lì a poco, che invece è proprio quando il nero arriva alla gola che si prova a colorarlo. Per difendersi. Per affermare quello che la morte ha provato ad arrestare.

La lista è più lunga. Sono tra le perdite che lasciano gli abitanti più sgomenti e impoveriti. Di una grande risorsa umana che viene tagliata proprio come i servizi di base. Ma in questo caso da qualcuno all’interno. Che resta quasi sempre majhul, “una mano ignota”, almeno in termini ufficiali.

L’elettricità manca da oltre due anni. Per procurarsela, la gente è costretta a tenere in casa o fuori dei generatori (muwallidat) che alimenta con dei combustibili (mahruqat) il cui prezzo è alto durante tutto l’anno. Diventa una spesa ancora maggiore nei mesi invernali. Comunque di questi combustibili non se ne trovano molti. La gente produce invece una sorta di diesel per uso domestico (mazut) squagliando del materiale plastico. Alcuni lo vendono a chi non ne produce.

I generatori fanno un rumore infernale. Oltre a tutto ciò che ne consegue in termini di inalazioni e incidenti. Nel racconto di Orient, “nessun suono sovrasta quello di questi generatori, tranne un colpo di mortaio o un barile (esplosivo) sganciato dal regime”.

“Non sappiamo come lavarci, i bambini si svegliano e piangono. Non c’è elettricità. Cos’altro ci toccherà?! Non volete proprio risolverlo, il problema?”, chiede una signora intervistata dal canale. Poi un uomo spiega che “non riuscendo a trovare del diesel siamo costretti a produrlo e a fare da soli, visto che hanno tagliato l’elettricità in tutta l’area. Siamo noi ora a fornire luce alla gente che c’è e a quella che sta tornando nel campo”.

Un altro uomo aggiunge: “La gente a Yarmuk ha bisogno dell’elettricità. Gli abitanti hanno trovato il modo di procurarsela singolarmente con i generatori ma è molto costosa e basta solo per un tempo limitato durante la giornata. L’elettricità è una questione complessa, ogni cosa vi è collegata”.

L’acqua è una delle assenze più difficili da sopportare. Manca da oltre un anno e costringe gli abitanti a riempire ogni giorno taniche e taniche dai serbatoi nei punti di distribuzione per la strada. Sono tantissimi i bambini che svolgono questa mansione. Alcuni sono così piccoli.

Ho faticato parecchio per raccogliere del materiale attendibile sulle scuole, incrociando le informazioni. Non ci sono stime ufficiali e non ho modo di verificare i dati, ma mi hanno parlato di circa 1.500 studenti di Yarmuk che sarebbero al momento registrati nelle poche scuole ancora aperte. La più grande si trova nel campo, la scuola al Jarmaq, la frequentano circa un migliaio di studenti. Un’altra si trova nel quartiere ‘Uruba a sud del campo in una zona che va da via ‘Uruba a Yalda (quest’ultima è una zona assediata adiacente a Yarmuk), si chiama scuola al Amal e a frequentarla sono cento bambini. E poi c’è la scuola ad Dimashqiyya, precedentemente nel campo, ma le cui attività si svolgono ora a Yalda, frequentata da 350 bambini. Nel campo c’è anche una scuola superiore, sarebbero circa 50 gli studenti che la frequentano.

In alcuni casi queste scuole sono state chiamate madaris badila, “scuole alternative”, essendo nate dagli sforzi degli abitanti quando l’attività scolastica ha subìto dei duri colpi, visto l’assedio e la mancanza di sicurezza. Nel campo c’è anche rawdat al amal, l’asilo della Speranza, a frequentarlo sarebbero circa 150 bimbi ed è un meraviglioso esempio di come organizzazioni sul terreno, volontari e attivisti si diano da fare per la propria gente, a iniziare dagli abitanti più piccoli.

La scena che ho disegnato in copertina (Infanzia senz’acqua) mostra come siano i bambini spesso a farsi carico di aiutare a rendere l’assedio meno duro per le famiglie. Se gliene rimane una. Ho immaginato una madre trovare rassicurazione nelle parole di un bambino che non necessariamente è suo figlio ma che si offre di aiutarla, come tutti gli altri. Coi bidoni accanto al bambino che aspettano di essere riempiti d’acqua, o forse ci ha già pensato. Perfino il bimbo nel pancione che ho colorato coi colori della bandiera della Palestina perché nella forma mi ricordava i contorni della mappa di Yarmuk, dice che la aiuterà. In fin dei conti in grembo ha già accanto a sé un secchio per riempire l’acqua…

“Anno dopo anno, gli abitanti lanciano le loro grida chiedendo soluzioni che ne allevino la miseria”, dice la giovane giornalista siro-palestinese originaria di Yarmuk, Alaa Sahli, nel suo servizio per al Quds. La giornalista suggerisce che per gli abitanti sarebbe già un passo importante se “l’acqua dei pozzi contaminati venisse sterilizzata”. A parlare è anche il dottor Muawiya che denuncia un incremento di calcio nelle acque del campo, rilevato da alcuni test svolti su campioni. Oltre alla presenza di parassiti. Mette poi in luce un secondo aspetto legato ai disturbi che riguardano le ossa e i muscoli, per via della distanza che percorre chi riempie i bidoni d’acqua e allo sforzo per trasportarli.

Punto che trova eco nell’appello di un’altra degli abitanti intervistati: “Trovate una soluzione perché l’acqua arrivi nelle case. Dateci tregua da questa umiliazione. Ci hanno colpito cento malanni. Ci fa male la schiena, i piedi, siamo stanchi e sta arrivando anche l’inverno. Vogliamo una soluzione al problema”.

Può il cielo trasformarsi in una assenza? Perché non è più cielo. Il cielo se ne va e al suo posto arriva una minaccia continua di sangue e morte. Quando penso a Yarmuk e a tutte quelle zone in Siria bombardate, mi viene da credere così. Eppure il cielo resta una porta spalancata che chiude fuori l’assedio. I piccioni allevati sui tetti (hamama). Le rondini (sununu). L’alba dal campo. Il tramonto dal campo. La luna. La pioggia, la neve. E anche l’arcobaleno. Poi il mostro si affaccia nel cielo. I barili-bomba sganciati dagli elicotteri del regime sui quartieri del campo dilaniano ciò che ne rimane in piedi.

In aprile un missile ha colpito l’ospedale Palestina. In quei giorni neppure il cimitero dei martiri è stato risparmiato dai barili esplosivi. Poco più di due mesi fa, il 4 ottobre, altri due barili-bomba hanno colpito di notte una scuola dell’Unrwa. Sono solo tre esempi di attacchi che si susseguono e terrorizzano. E poi i colpi di mortaio, gli spari dei cecchini. Come se l’aria stessa non fosse più aria. Ma una traiettoria per colpirti qualunque sia l’arma usata.

E se resti vivo? Oltre a subire le imposizioni di chi controlla le zone assediate dall’interno (Jabhat al Nusra, Isis, ecc.), forse ti arrestano a un checkpoint del regime.

Succede a uomini, donne e bambini vittime di detenzioni arbitrarie. Sono assenze che dilaniano chi è rimasto. “Che Dio ponga fine alla tua prigionia, fratello, sorella, zio, amica”, è tutto ciò che dal campo riescono a dire. Ogni volta che li ricordano. Ogni volta che poi si ripete. “Non dimenticateli”, scrivono con più insistenza. Quando i nomi restano zitti nei cuori.

Come ha ricordato la scrittrice e attivista palestinese Budur Hassan, “Dal 2011 almeno 427 palestinesi sono morti dopo aver subìto torture nelle carceri siriane, secondo il Gruppo di azione per i palestinesi in Siria. Quasi sicuramente queste cifre sono al ribasso”.

Basta la parola i‘tiqal (arresto, in arabo) a gettare in un incubo. Cosa gli faranno? Riuscirà a uscire? Quando lo rivedremo? Tutto condensato in quel “Non dimenticateli”.

Oppure, se sei ancora vivo e non ti hanno arrestato, magari sei stato costretto a scappare nelle zone circostanti.

Accade a uomini, donne e bambini sfollati dal campo anche solo a pochi chilometri. Sufficienti a farli sentire destabilizzati e privati della loro casa, o di ciò che ne restava. Quando Isis è entrato nel campo il 1° aprile scorso, una grossa parte degli abitanti si è spostata a Yalda, Bayt Sahm, Babbila. Tutte zone adiacenti al campo e anche esse sotto assedio. Le loro condizioni di vita non sono molto più facili.

A restare a Yarmuk, oggi, secondo stime del Gruppo d’azione per i palestinesi in Siria sarebbero tra i 3 e i 5 mila civili. Un altro modo per capire quanta gente rimane è contare quante tessere per gli aiuti sono state distribuite. In questo senso, si parla di un numero vicino alle 4 mila famiglie, ma da quanto mi hanno spiegato, questa cifra comprenderebbe anche le persone di Yarmuk sfollate nelle zone adiacenti al campo.

Da due anni scrivo delle assenze con cui convivono. Da un anno ne disegno. Ogni giorno ho paura, e ogni giorno sto male. Punto ancora il negativo di Yarmuk verso la luce del sole.

Ti vedo. Esisti. Sto continuando a raccontarti.

December 18, 2015

Mazen Darwish contro la tirannia e il terrorismo

Nel 2004 Mazen Darwish ha fondato il Centro per i media e la libertà di espressione (Scm) per monitorare le violazioni compiute in Siria contro i giornalisti. Poi nel febbraio 2012 è stato arrestato durante una retata delle mukhabarat nella sede del centro e per oltre tre anni è rimasto in carcere con l’accusa di “istigazione al terrorismo”. Finalmente lo scorso agosto è tornato libero.

Questo che segue è il suo primo scritto pubblico da quando è uscito di prigione, apparso sul quotidiano al Hayat.

(Traduzione dall’arabo di Claudia Avolio).

(Traduzione dall’arabo di Claudia Avolio).

Non so davvero da dove cominciare…

Se dall’affetto e la gratitudine per tutti gli amici, che mi hanno sostenuto nei lunghi anni di lavoro, in particolare durante la mia detenzione, e per i colleghi del Centro.

Se dallo stupore e la sorpresa per il grado di devastazione, distruzione, sangue e abbandono nel mio Paese. O dalla lealtà e dallo sforzo stoico di cui è stata capace la mia collega e compagna Yara Badr e le tante organizzazioni e personalità impegnate per i diritti nell’iter di difesa dei membri del Scm.

O forse dal senso di tradimento che provo per il rapimento di Razan, Nazim, Wael e Samira. E di Abd al Wahhab al Mala, Padre Paolo Dall’Oglio, Khalil Maatuq, Rami al Hanawi, Hussein Issa, e dalla rabbia per ogni goccia di sangue siriano versata.

Oppure inizio dal silenzio e dalle parole che ho balbettato al cospetto delle madri dei martiri Ayham Ghazul, Ali Darwish e Sami ‘Aqil.

O dal desiderio e dall’impazienza di poter riabbracciare mia madre e i miei bambini. Dalla vergogna e dall’avvilimento che provo per essermi lasciato alle spalle migliaia di detenuti, tra cui tante persone care, fratelli e amici.

Dal profondo orgoglio e dalla stima che nutro verso tutti i siriani che, nonostante siano sfollati e nonostante le tragedie, rimangono fedeli ai valori, alla morale e agli obiettivi della rivoluzione della dignità, della libertà e della cittadinanza.

Dalla scelta che ho fatto di uscire dalla Siria e sentirmi soddisfatto di tutto ciò che produce, anziché restare e fare da testimone falso con tutto ciò che ne viene depredato.

Dal ribadire in modo assoluto il mio rifiuto di tutte le forme di tirannia e terrorismo, chiunque sia a perpetrarli e sotto qualsiasi giustificazione.

O dovrei iniziare col riconoscere la responsabilità di tutti noi per come si sono messe le cose nel nostro Paese. E prendere atto dei miei errori e del mio fallimento durante il mio modesto contributo alla rivoluzione della dignità, della libertà e della cittadinanza.

O forse dalla fiducia e dalla fede che nutro nel fatto che ci rialzeremo tutti da sotto le macerie per costruire insieme una nazione di pace, giustizia e libertà.

Forse gli anni a venire non saranno sufficienti a rivelare molto di quello che infuria nel mio petto a livello personale. Mentre sul piano generale non vi nascondo di sentire che questi ultimi tre mesi trascorsi dopo il mio rilascio, non bastano a cogliere la quantità di cambiamenti e sviluppi avvenuti negli scorsi quattro anni. Perciò ho preferito concentrarmi a tentare di leggere i fatti, ascoltare le diverse opinioni e monitorare gli eventi, prima di impegnarmi di nuovo nella vita pubblica. E vi sarò grato per ogni consiglio, opinione e correzione che vorrete dispensarmi.

La rivoluzione siriana è nel suo quinto anno e mi sembra oggi più complessa e intricata che mai: la Siria si è trasformata in un’arena per un conflitto regionale e internazionale in cui abbiamo perso, in quanto siriani, la parte maggiore della nostra capacità decisionale nazionale. E i nostri destini, come individui e come nazione, sono ormai al di là del nostro desiderio personale. Li condividono con noi una serie di volontà e fattori esterni in conflitto tra loro nel contesto del collasso del modello geopolitico che da decenni esiste in Medio Oriente.

Nel momento in cui sembra che la maggior parte degli attori regionali e internazionali stia traendo profitto dai risultati della crisi siriana, senza pagarne un prezzo reale, è ormai chiaro che la Siria come nazione e la Siria del cittadino sono la perdita più grande. Non c’è più possibilità, infatti, di rivendicare l’esistenza di una parte siriana vincitrice. Tutti noi in Siria abbiamo perso, almeno per quanto riguarda l’interesse nazionale.

A prescindere dagli esiti del conflitto regionale-internazionale, dagli sviluppi del processo politico conesso e dalla modalità di porvi fine, coi compromessi dolorosi che alla resa dei conti si presenteranno a tutte le parti, ogni nuovo giorno aggiunge nuovi convogli alle liste di sangue, rovina, prigionia e migrazione. Tutto questo dopo che siamo diventati solo numeri o mero danno collaterale nelle guerre degli altri con noi e sulla nostra terra. Mentre l’autorità di Damasco sin dal primo giorno ha perseguito qualsiasi cosa e di ogni genere, fuorché l’interesse nazionale.

Le possibilità per il futuro, purtroppo, sono aperte al peggio. A partire dal perdurare del conflitto armato per altri lunghi anni, passando per la suddivisione del Paese, fino ad arrivare alla sparizione della Siria per come la conosciamo. È dunque inaccettabile affrontare la questione della vittoria sulla tirannia e sul terrorismo, legati tra loro in modo organico, attraverso tattiche politiche opportunistiche o investimenti di potenze straniere.

Ci si presentano oggi una serie di sfide che, come siriani, dobbiamo affrontare uniti. Non ultima, la sfida di adoperarci per ripristinare la voce siriana indipendente e consolidare l’identità siriana e l’essenza nazionale, lungi da interessi e vincoli personali, regionali o internazionali. Solo così riusciremo a produrre un programma politico che ruoti attorno a un progetto nazionale in grado di incarnare gli obiettivi e le aspirazioni dei siriani nel Paese della dignità, libertà e cittadinanza. E vincere così sul legame organico tra tirannia e terrorismo, che erodono il nostro spirito e fanno a brandelli quanto resta della nostra nazione e della nostra umanità. (al Hayat, 6 dicembre 2015)

December 10, 2015

Kamal Jumblatt, il sogno infranto

(di Aldo Nicosia). Kamal Jumblatt, testimone e martire: il titolo del nuovo documentario di Hady Zakkak (2015) costituisce già di per sé un testo e un pre-testo per consegnare la storia contemporanea del Libano ai suoi giovani, o ancora a un telepubblico non libanese che ha fatto non poca fatica, nel ginepraio di eventi e facce di personaggi eternamente presenti sugli schermi tv di tutto il mondo, durante un decennio e mezzo di guerra “incivile”, a distinguerne e valutarne etica, orientamenti, alleanze.

(di Aldo Nicosia). Kamal Jumblatt, testimone e martire: il titolo del nuovo documentario di Hady Zakkak (2015) costituisce già di per sé un testo e un pre-testo per consegnare la storia contemporanea del Libano ai suoi giovani, o ancora a un telepubblico non libanese che ha fatto non poca fatica, nel ginepraio di eventi e facce di personaggi eternamente presenti sugli schermi tv di tutto il mondo, durante un decennio e mezzo di guerra “incivile”, a distinguerne e valutarne etica, orientamenti, alleanze.

“Ma chi è Kamal?”

Perché proprio Kamal Jumblatt, e non un altro leader della recente storia del Libano?

Al sottoscritto che ha una frammentaria conoscenza di tale storia, questo documentario fornisce una convincente risposta a un identico interrogativo che lo ha attanagliato per anni, dopo aver ammirato il brillantissimo film West Beyrouth (1998). Dopo la visualizzazione della notizia tv dell’assassinio del leader druso, il regista Doueiri inserisce la scena di una manifestazione pubblica, in cui si trovano a marciare, per puro caso, i due adolescenti protagonisti del film, Omar e Tareq. Entrambi, con l’euforia e la spensieretezza della loro età, cominciano a imitare gli altri gridando slogan che inneggiano al leader martirizzato : “Con l’anima, col sangue, ti vendicheremo, Kamal!”. D’un tratto, uno dice all’altro: “Ma chi è Kamal?”. Risposta: “Boh, non lo so.”

A mio avviso, la scelta di Doueiri non è stata per niente affatto casuale, ed è cruciale soprattutto se contestualizzata in una filosofia che intende cogliere gli eventi della guerra libanese dal punto di vista di due ragazzi che non hanno gli strumenti cognitivi per parteggiare per qualcuno, scegliendo, di conseguenza, di non menzionare leaders politici locali (con l’unica eccezione della breve carrellata documentaristica di volti ed episodi poco prima del finale).

Non c’è dubbio che la figura di Kamal Jumblatt sia singolare e trasversale, nel panorama della vita pubblica libanese e mediorientale, e che abbia esercitato ed eserciti tuttora un fascino inesauribile. Il documentario di Zakkak ci restituisce il personaggio nella sua tridimensionalità, a tutto tondo, svelandone aspetti poco noti al grande pubblico,e sicuramente – mi azzardo a dire – anche alla stragrande maggioranza del pubblico libanese.

Il regista dirige la sua mdp verso dettagli, cimeli, simboli, oggetti, documenti, e la muove in molteplici spazi, fisici e mentali: palazzi, biblioteche, centri di documentazione, scuole, persino luoghi esotici, che hanno visto la presenza del leader. Il sonoro è affidato solo ai discorsi, pronunciati dalla sua voce calma in interviste televisive o radiofoniche, o altrimenti estrapolati e letti da una voice off, alle descrizioni malinconiche dell’unico figlio Walid, o di altri preziosi testimoni.

Il documentario parte con la concitata ricostruzione di fiction della scena dell’agguato al leader, cui fa da contraltare l’atarassia sprigionata dalla sua frase: “La morte è solo un’illusione che si realizza in stato di veglia. In realtà non c’è mai stato né un inizio, né una fine”. L’agguato ritorna verso la fine del film, quasi a completare il cerchio, o forse a sottolineare che la fine del film, o quella dei suoi sogni, è anche il suo inizio. Sogni seppelliti e infranti come i vetri della carcassa di una Mercedes, che è poi, se vogliamo, quella testimone muta della storia libanese di un precedente documentario di Zakkak, Mar Sedes.

I sogni di Jumblatt

“Sogno un paese laico, non quello di San Marone o del profeta Muhammad, né ovviamente di al-Hakim bi-amrillah. (…) Sogno leader politici che credano nell’unità, che applicano la giustizia e la sicurezza sociale”.

La trasversalità della figura di Jumblatt ha origine dal fatto che il Partito Socialista Progressista (PSP), di ispirazione profondamente laica, nasce nel 1949 con l’obiettivo di opporsi al carattere confessionale della politica libanese. Tra i soci fondatori e i membri attivi figurano infatti sunniti, sciiti, cristiani progressisti. Ovviamente tale carattere rivoluzionario per la mentalità libanese lo fa scontrare con le autorità, già nel 1951, col cosiddetto “battesimo di sangue” di Baruk. Quello stesso anno diventa leader del Fronte nazionale delle Forze Socialiste e si trova a contrastare la politica filo-statunitense di Camille Chamoun.

In campo internazionale Jumblatt sostiene i movimenti arabi di liberazione contro il colonialismo. Stringe rapporti con Nasser e, dopo l’annuncio della nascita della RAU, sostiene la rivolta contro un nuovo mandato a Chamoun. La mini guerra del 1958 è già nell’aria (raccontata da Zakkak in Honeymoon 1958). Dopo lo sbarco dei marines in Libano, le acque si calmano e, nel luglio dello stesso anno, viene eletto Fu’ad Chehab alla presidenza. Si apre per Jumblatt una lunga e proficua collaborazione col governo: assume vari incarichi ministeriali, cercando di implementare le sue idee socialiste in un ambiente impregnato di liberismo.

Drusismo e universalismo

Jumblatt sembra aver un rapporto speciale e anomalo con la religione, e in questo è sostenuto dal carattere eclettico della dottrina drusa, che lo porta ad accogliere gli insegnamenti della Bibbia, la Torah, Hermes Trismegisto e i saggi della filosofia indiana. L’influenza di tale corrente è così forte che andrà a visitare l’India, nel 1951, e ci tornerà regolarmente ogni anno. A Trivandum, nella regione del Kerala, la mdp di Zakkak va alla ricerca delle atmosfere di pace interiore che Jumblatt cerca, lontano dai tumulti libanesi: si interessa alle tecniche di yoga e di meditazione, scopre la stretta dialettica tra cibo e umore, critica il modello consumistico, ricerca l’armonia interiore. Critica anche la mentalità individualistica ed egoistica degli arabi, che avrà come giusta mercede la sconfitta del 1967 contro Israele. Nel 1969 sostiene gli accordi del Cairo per organizzare l’azione della resistenza palestinese.

Dal confessionalismo a un modello di Stato moderno.

È fermamente convinto che il problema principale del Libano sia la sperequazione tra una casta di ricchi e il resto della popolazione. Si rende così necessaria una serie di riforme democratiche delle istituzioni: dalla legge elettorale all’implementazione del secolarismo, fino allo sviluppo rurale per evitare i disastri dell’inurbamento. La priorità è quella liberare il Paese da quello che lui chiama “la teocrazia patriarcale”.

Allo scoppio della guerra “incivile” è a capo del Movimento Nazionale, coalizione che raggruppa 13 partiti. Invita la destra cristiana a non far intervenire il vicino Hafez al-Asad. Le sue parole a proposito sembrano profetiche: “Se la Siria entra in Libano, non ne vorrà più uscire”.

È proprio la Siria la sua grande delusione: quella che lui riteneva alleata della sinista e della causa palestinese, si schiera con la destra libanese. Critica duramente il regime di al-Asad e, in un intelligente montaggio, sentiamo tutto ciò proprio quando ritorna la scena dell’agguato alla sua Mercedes. La stessa auto, umanizzata dalle ferite inferte dai proiettili, i detriti dei vetri, le macchie di sangue sui seggiolini, fa da teatro alle affermazioni di un Jumblatt che si desta dai sogni di un Libano laico e moderno, democratico e riformista, per vederlo sull’orlo della catastrofe, perché in preda a politici senza valori etici.

Zakkak racconta con l’agilità della sua mdp e il rigore scientifico di ricerca dei documenti, teoria e prassi di un metodo di vita, di tendenza sufi, etereo e leggero, coraggioso e impegnato: Jumblatt è stato l’ultimo patriota del Libano. Forse anche i suoi avversari politici glielo riconoscerebbero. Ma dovremmo chiederlo alla mdp del regista… in un prossimo film!

December 9, 2015

Allearsi con Putin nella lotta allo Stato islamico?

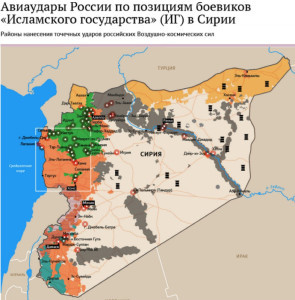

(di Alberto Savioli). Questo non è un articolo, ma una lunga sintesi corroborata da dati e mappe. Se vogliamo sostenere l’alleanza con la Russia nella lotta allo Stato islamico, dobbiamo essere certi che questa avvenga e delle modalità in cui avviene, se cioè l’alto numero di morti siano vittime collaterali o il risultato di ennesimi crimini contro l’umanità. Non proporrò tesi o idee personali.

(di Alberto Savioli). Questo non è un articolo, ma una lunga sintesi corroborata da dati e mappe. Se vogliamo sostenere l’alleanza con la Russia nella lotta allo Stato islamico, dobbiamo essere certi che questa avvenga e delle modalità in cui avviene, se cioè l’alto numero di morti siano vittime collaterali o il risultato di ennesimi crimini contro l’umanità. Non proporrò tesi o idee personali.

Nelle ultime ore della notte o prime ore del giorno alterno la visione dei consueti video che ritraggono corpi di civili siriani straziati ad analisi geopolitiche di noti giornalisti che sostengono che gli autori di questi scempi, la Russia ed Asad, debbano essere i nostri partner nella lotta al terrorismo dello Stato islamico (Is).

Come la notte non si distingue dal giorno, così io non distinguo più cosa sia giusto o sbagliato. Forse l’obiettivo principale che ha caratterizzato la mia “lotta”, il rispetto dei diritti civili e il sostegno alle organizzazioni della società civile siriana (ignorate dai più), sono un orpello da sacrificare alla realpolitik.

Non ho più la forza di controbattere, e nemmeno di sostenere la tesi che la Russia non sia un partner affidabile, solo una grande nausea mi coglie allo stomaco all’ennesima vista di un fiotto di sangue che zampilla da una gamba di un bimbo, tranciata oggi da una bomba russa.

Si sa che l’empatia verso le vittime toglie ogni capacità di lucida analisi, ma forse questa stessa empatia eviterebbe di sventolare la bandiera del Cremlino come unica salvezza per la Siria e il Medio Oriente.

Nell’ultima settimana, mig e sukoi dell’aviazione russa e siriana hanno portato la consueta dose di distruzione e morte, colpendo luoghi abitati da civili, troppo spesso considerati “vittime collaterali”. Ma non vi è nulla di collaterale quando si bombardano indiscriminatamente luoghi abitati come avvenuto a Khan al Shih (Damasco), e a Zamalka nella Ghuta (Damasco), il video mostra pezzi di corpi ovunque (al suolo rimarranno 8 morti e 30 feriti).

Il 4 dicembre è stata una giornata tragica che ha fatto vittime civili, di cui molti bambini. Tre di loro sono morti in un auto in fiamme a Kafr Batna (Damasco), a seguito di un bombardamento russo. Vi risparmio il video documentato dai volontari della Difesa civile siriana che mostra i loro corpi che bruciano come lo stoppino di una candela.

A seguito del bombardamento russo della città ribelle di Talbise (Homs) e di altri villaggi nella provincia di Idlib, sono stati diffusi in rete una serie di video molto cr udi (alcuni di questi sono visibili sul profilo twitter di Sakir Khader, un giornalista olandese che scrive per de Volkskrant. In uno si vede un bambino morto e disteso su una barella con il cranio squarciato da una scheggia. Un altro ancora mostra bambini insanguinati su un lettino che vengono ripuliti del sangue in volto: uno non si muove più, viene coperto con un telo bianco, rimangono fuori le mani inermi, i parenti urlano la loro disperazione.

udi (alcuni di questi sono visibili sul profilo twitter di Sakir Khader, un giornalista olandese che scrive per de Volkskrant. In uno si vede un bambino morto e disteso su una barella con il cranio squarciato da una scheggia. Un altro ancora mostra bambini insanguinati su un lettino che vengono ripuliti del sangue in volto: uno non si muove più, viene coperto con un telo bianco, rimangono fuori le mani inermi, i parenti urlano la loro disperazione.

Lo stesso giorno è morta Raghad (nella foto), una bimba di 5 anni di Aleppo, uccisa nella sua casa a seguito di un bombardamento russo. Il video con le foto di Raghad sorridente e la sua chioma riccia è stato pubblicato dal Guardian. Ho visto anche il corpo di Raghad dopo la morte: i riccioli non si vedono più e la testa è ridotta a una poltiglia di sangue.

Ma Raghad è solo una delle centinaia di vittime civili uccise a seguito degli attacchi aerei russi da quando Mosca ha iniziato i bombardamenti in Siria il 30 settembre, con il proposito dichiarato di colpire l’Is e i “terroristi”. Raghat è stata uccisa a 97 km dalla posizione dell’Is più vicina.

Il giorno prima era morto Muhammed Zagloul, 5 anni anche lui, in seguito al bombardamento russo di Erbeen: una foto da vivo lo ritrae vicino a una grande fontana in giardino, ma io lo guardo in un video, esanime sull’ultimo letto che lo ha accolto.

Il 2 dicembre un caro amico scappato con la famiglia dall’oppressione dell’Is e rifugiatosi nei territori controllati dai ribelli a nord di Aleppo nei pressi di Hreytan mi dice: “Non so più da chi scappare: sono fuggito dal califfato e ora sono i russi ad ammazzarci”. Mi manda la melodia dei sukoi russi che bombardano e le fotografie (che non allego) delle vittime che ha soccorso e portato all’ospedale di Anadan. Un bambino di pochi mesi sembra indossare una maschera di sangue e terra, un altro, riceve le prime cure mentre perde sangue dalla bocca.

Il 2 dicembre un caro amico scappato con la famiglia dall’oppressione dell’Is e rifugiatosi nei territori controllati dai ribelli a nord di Aleppo nei pressi di Hreytan mi dice: “Non so più da chi scappare: sono fuggito dal califfato e ora sono i russi ad ammazzarci”. Mi manda la melodia dei sukoi russi che bombardano e le fotografie (che non allego) delle vittime che ha soccorso e portato all’ospedale di Anadan. Un bambino di pochi mesi sembra indossare una maschera di sangue e terra, un altro, riceve le prime cure mentre perde sangue dalla bocca.

Qualche giorno prima erano morti 44 civili ad Ariha e altri 20 civili sotto al bombardamento russo che ha colpito a Idlib un mercato affollato.

A fine novembre bombardamenti russi nell’entroterra di Idlib hanno colpito i territori in mano ai ribelli a Binnish. Da qui provengono diversi video, in uno di questi un bimbo di 5 anni sporco di sangue e calcinacci è disteso su una coperta sul pavimento, è esamine. Un altro bambino di 3 anni sostenuto dai medici viene ripulito dal sangue, gli tolgono la tutina per vedere se ha schegge conficcate nel corpo.

Il 27 novembre a Daraa ha trovato la morte Lemyar Altaani (nella foto), un bimba bionda con gli occhi azzurri. In una fotografia sorride sotto al cappellino di paglia. Un video da Azaz (Aleppo) mostra un uomo tra i calcinacci che sorregge la metà che rimane del corpo della sua bambina.

Il 27 novembre a Daraa ha trovato la morte Lemyar Altaani (nella foto), un bimba bionda con gli occhi azzurri. In una fotografia sorride sotto al cappellino di paglia. Un video da Azaz (Aleppo) mostra un uomo tra i calcinacci che sorregge la metà che rimane del corpo della sua bambina.

Questi sono alcuni esempi, ma si tratta solo di un breve racconto di una carneficina quotidiana di civili siriani.

Il 16 novembre l’organizzazione non governativa Physicians for Human Rights (Phr) ha attestato che le forze russe sono responsabili di almeno 10 attacchi aerei avvenuti in ottobre e che hanno colpito strutture mediche che si trovavano nei territori controllati dai ribelli (5 ulteriori strutture sono state colpite da forze russe o siriane, una clinica invece è stata presa di mira da terroristi con un attentato suicida).

Il mese di ottobre è stato quello in cui sono state colpite più strutture mediche da marzo 2011: l’ospedale di al Burnas a nord di Latakia era l’unico della regione con un’unità di ostetricia e ginecologia, mentre l’ospedale al Hader a sud di Aleppo ha dovuto evacuare pazienti e bambini nelle incubatrici. Approssimativamente trenta minuti dopo quest’attacco, l’aviazione russa ha colpito anche l’ospedale al Ais causando danni materiali e ferendo dei civili.

Questo doppio attacco ha lasciato la regione senza strutture mediche funzionanti.

Il raid sull’ospedale di Sarmin (Idlib) è stato plurimo, ha causato la morte di medici, 28 civili e un bambino oltre ad aver danneggiato le strutture.

Il Phr ha rilasciato una documentazione dettagliata di questi fatti, sul loro sito una mappa interattiva mostra tutti i centri medici colpiti dall’inizio del conflitto e chi è il responsabile.

È evidente da questi dati che non si tratta solo di danni collaterali, o perlomeno che l’attenzione a non colpire strutture civili è blanda.

Cosa dice la Russia e chi colpisce

Il responsabile della Direzione operativa dello Stato Maggiore delle Forze armate russe, Andrei Kartapolov, un mese fa ha riassunto i risultati dei raid aerei russi in Siria dopo un mese dall’inizio degli attacchi cominciati il 30 settembre: “Gli aerei dell’aviazione russa hanno effettuato 1.391 missioni di combattimento che hanno coinvolto 1.623 oggetti terroristici”.

Secondo quanto si legge, e filtrando il gergo poco professionale che porta a qualificare come “odiosi” i terroristi, uno dei risultati dichiarati dalla Federazione russa è che una parte della leadership di Jabhat al Nusra ha abbandonato il gruppo per unirsi ai salafiti di Harakat ahrar ash Sham, ma aggiungono che nella provincia di Hama i comandanti sul campo di Jabhat al Nusra hanno deciso di unirsi allo Stato islamico a causa dell’offensiva dell’esercito siriano.

Quindi, nonostante dichiarino che Jabhat al Nusra ha subito grosse perdite, sono loro stessi a dire che i combattenti si sono uniti a gruppi salafiti quando non sono entrati tra i ranghi dell’Is, secondo uno schema già osservato all’inizio dei raid della Coalizione che avevano colpito diversi gruppi della zona di Idlib. All’indomani la popolazione civile, vittima collaterale dei raid, protestava con slogan come: “il popolo è unito con lo Stato islamico”, oppure “col sangue e con l’anima ci sacrifichiamo per al Baghdadi (il Califfo dell’Is)”.

Inoltre, il dispaccio bellico russo, utilizzando la lingua della propaganda, pone sullo stesso piano l’Is, la Nusra e il fronte dei ribelli in generale, non tenendo conto delle diverse realtà sul terreno, indipendentemente dalle questioni di merito.

Dall’inizio dei raid russi il fronte dei ribelli a nord di Aleppo, che vede impegnati principalmente battaglioni dell’Esercito libero siriano e del Fronte islamico, ha subito sconfitte a vantaggio dell’Is che si è ulteriormente avvicinato ad Aleppo. Inoltre il battaglione Shuhada al Bayada che ha il sostegno della popolazione a nord di Homs, si trova ora assediato da Jabhat al Nusra.

A parole, il Ministero della difesa russo ha più volte ribadito la disponibilità a collaborare con le unità siriane dell’Esercito libero che combattono contro l’Is e Jabhat al Nusra, ma nei fatti le stanno bombardando.

Quattro attacchi aerei della Russia in Siria su cinque non sono rivolti contro lo Stato islamico.

Quasi l’80% degli obiettivi colpiti dalla Russia non si trovano in zone controllate dall’Is (come confermato anche dalla Reuters). Tutto ciò è quanto si evince dai dati del Ministero russo della difesa ed  è in contrasto con quanto dichiarato da Putin e Lavrov circa la volontà russa di sconfiggere il califfato.

è in contrasto con quanto dichiarato da Putin e Lavrov circa la volontà russa di sconfiggere il califfato.

È chiaro che al momento la priorità è un’altra, quella di rendere Asad l’unico partner possibile anche agli occhi dell’Occidente, sconfiggendo le sacche di resistenza in mano alla galassia ribelle. Questi raid non solo hanno colpito gruppi di ispirazione qaedista come Jabhat al Nusra o Ahrar ash Sham, ma anche quei combattenti sostenuti da Washington e dai suoi alleati.

Cosa sta realmente accadendo: parlano le mappe

Una mappa datata 21 ottobre e pubblicata anche dalla RIA Novosti, (un tempo l’agenzia di stampa di Stato della Russia) e titolata “Attacchi aerei russi contro lo Stato islamico”, mostra i luoghi dei raid. Si vede in modo chiaro che la maggioranza degli obiettivi sono concentrati nelle zone controllate dai gruppi ribelli della provincia di Idlib, pochi sono quelli che hanno colpito realmente lo Stato islamico.

Chi ha realizzato la mappa evidentemente lo sa, perché scorrettamente nella legenda assegna tutta la provincia di Idlib, controllata da diversi gruppi ribelli, al gruppo qaedista di Jabhat al Nusra; l’Esercito libero siriano viene posizionato solo nel sud del paese.

Una seconda mappa (fonte IHS Conflict Monitor) mette a confronto gli attacchi della Coalizione e quelli russi. Lasciando da parte le simpatie personali (e le mie non vanno agli americani), è evidente che i primi hanno colpito obiettivi in territorio Is a copertura delle forze curde, i secondi hanno colpito principalmente il fronte ribelle per sostenere le truppe governative.

parte le simpatie personali (e le mie non vanno agli americani), è evidente che i primi hanno colpito obiettivi in territorio Is a copertura delle forze curde, i secondi hanno colpito principalmente il fronte ribelle per sostenere le truppe governative.

Vittime collaterali: dati e fonti a confronto

La ricerca condotta da Airwars.org (un wachdog britannico, per mappe e dati) aveva lo scopo di contare il numero di civili uccisi in Siria e Iraq dagli attacchi condotti dalla Coalizione internazionale.

Il direttore Chris Woods afferma che su 8.000 attacchi aerei, più di 260 “incidenti” hanno causato la morte di civili, il numero sarebbe superiore ai 680 morti (20.000 sarebbe il numero dei miliziani dell’Is uccisi in questi attacchi, secondo il Dipartimento della difesa degli Usa).

Ora che la Russia ha iniziato la propria campagna aerea nella regione, Airwars vede un allarmante aumento dei morti civili, soprattutto causati da attacchi aerei russi.

“I nostri ricercatori sono semplicemente travolti dal volume dei dati. Ci sono stati più di 110 eventi attinenti a vittime civili nei raid aerei russi”, dice Woods, e il numero di morti stimato è attorno ai 780.

Nel solo mese di ottobre i raid della Coalizione hanno causato 22 “incidenti” con vittime collaterali, 10 in Siria e 13 in Iraq, che hanno ucciso dagli 83 ai 102 civili.

La Russia invece, nonostante abbia riportato di aver effettuato 1.391 attacchi (in ottobre), che secondo le dichiarazioni “hanno colpito 1.623 obiettivi terroristici”, sostiene di non aver ucciso civili nonostante venga smentita da foto, video e testimonianze.

Airwars ha valutato attentamente 44 “incidenti” di questo tipo occorsi nel mese di ottobre, che hanno visto la morte di civili in seguito a bombardamenti russi. Il numero dei civili uccisi varia da 255 a 375, il loro numero è coerente con i dati raccolti dalle organizzazioni che operano in Siria, la Rete siriana per i diritti umani (254 morti, vedi tabella) e dal Centro di documentazione delle violazioni (più di 329).

Airwars ha valutato attentamente 44 “incidenti” di questo tipo occorsi nel mese di ottobre, che hanno visto la morte di civili in seguito a bombardamenti russi. Il numero dei civili uccisi varia da 255 a 375, il loro numero è coerente con i dati raccolti dalle organizzazioni che operano in Siria, la Rete siriana per i diritti umani (254 morti, vedi tabella) e dal Centro di documentazione delle violazioni (più di 329).

Il numero dei civili uccisi nei raid russi è dieci volte superiore ai morti causati dalla Coalizione internazionale.

La Coalizione nazionale siriana (Snc), organismo certo di parte ma i cui dati sono coerenti con quelli delle altre organizzazioni, sostiene che dopo due mesi di attacchi aerei russi i civili uccisi siano 640. Secondo i dati rilasciati dal loro ufficio stampa “3.330 civili in tutta la Siria sono stati uccisi da quando la Russia e l’Iran hanno intensificato il loro sostegno ad Asad lo scorso settembre”. Inoltre la Snc ha detto che dei 3.668 attacchi russi solo il 6% ha colpito posizioni dell’Is.

In un rapporto ben documentato del 2 novembre, la già citata Rete siriana per i diritti umani (Snhr) registrava 57 attacchi aerei russi, dal 30 settembre 2015 al 26 ottobre 2015, distribuiti in questo modo: 44 attacchi si sono registrati contro i territori controllati dalle fazioni ribelli, 5 nei territori controllati dall’Is. Sono morti 254 civili (83 bambini e 42 donne) e solo 11 uomini armati; il 75% dei raid russi sembra mietere vittime tra i civili (per scaricare in Pdf il rapporto completo).

Le forze aeree russe nel primo mese di raid avevano ucciso un numero di civili più alto rispetto a un anno di bombardamenti della Coalizione internazionale.

Le forze aeree russe nel primo mese di raid avevano ucciso un numero di civili più alto rispetto a un anno di bombardamenti della Coalizione internazionale.

I dati raccolti dalla Rete siriana per i diritti umani fino al 20 novembre evidenziano che almeno 526 civili sono stati uccisi, tra cui 137 bambini. Inoltre 100.000 persone sono fuggite da Aleppo a causa dei raid aerei russi, mentre altri 1.000 sono fuggiti un campo per gli sfollati ad Atma.

Secondo la Commissione siriana per i diritti umani (Shrc), solo a novembre in tutta la Siria sono state uccise 1641 persone: 213 bambini, 147 donne, 66 persone sono morte sotto tortura nelle carceri del regime o come prigionieri di diverse brigate ribelli. Solo i bombardamenti russi e siriani hanno ucciso 606 persone, 89 sono i morti per mano dello Stato islamico (scontri a fuoco ed esecuzioni), 24 a causa delle bombe della Coalizione internazionale.

I gruppi per i diritti umani sostengono che gli attacchi aerei russi violano le leggi di guerra bombardando indiscriminatamente i civili.

Il Cremlino, tuttavia, respinge tutte queste accuse come false. Eppure, anche in mancanza di questi dati, sarebbe assurdo pensare che su 4.000 raid russi non vi siano state vittime collaterali tra la popolazione.

Non voglio qui suggerire tesi o ipotesi, nemmeno inculcare la mia opinione in chi legge. Questi sono i dati al di là della propaganda e delle dichiarazioni ufficiali. Ognuno li può interpretare come pensa.

Vorrei solo ricordare che il sostegno russo alla repressione di Asad ha causato la rivolta armata sostenuta e finanziata dai paesi del Golfo e la conseguente nascita dell’Is, non senza colpe e responsabilità americane.

Negli ultimi cinque anni la Russia (e la Cina) tramite il diritto di veto al Consiglio di sicurezza dell’Onu si è opposta più volte all’inasprimento delle sanzioni contro di regime di Bashar al Asad, permettendogli di continuare il massacro. Contro il rinnovo della missione di osservazione sul cessate il fuoco in Siria. E nel 2014 ha bloccato una risoluzione che avrebbe portato la Siria davanti al Tribunale penale inte rnazionale dell’Aja.

rnazionale dell’Aja.

Philip Luther, direttore del Programma Medio Oriente e Africa del Nord di Amnesty International ha dichiarato che se fosse passata la risoluzione, “il Tribunale penale internazionale avrebbe potuto avviare indagini sui crimini di guerra e contro l’umanità commessi da entrambe le parti in conflitto e avrebbe trasmesso il messaggio che tali crimini non sarebbero rimasti impuniti”.

Si può anche decidere di considerare Putin un partner affidabile nella lotta allo Stato islamico e la via attraverso cui passare per una pace in Siria, ma deve essere chiara la reale strategia e l’operato della Russia e decidere di livellare verso il basso il nostro standard sui diritti umani.

_______

* Ringrazio il mio amico HH per le foto dei raid russi del 7 ottobre che hanno causato la morte di 28 civili. Lui ringrazia ancora una volta Dio per essersi salvato.

Per l’analisi di questo fenomeno di estremizzazione di elementi un tempo più moderati rimando a due articoli che ho scritto nel 2014 e nel 2015, “Tutti con lo Stato islamico” e “Siria, Genesi di un futuro jihadista”.

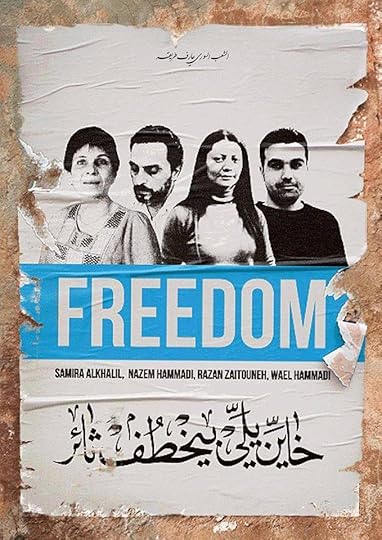

A due anni dal rapimento dei “Quattro di Duma”

(di Ziad Majed, per Now. Traduzione dall’arabo di Claudia Avolio). Il 9 dicembre ricorre il secondo anniversario del rapimento di Samira al Khalil, Razan Zaituna, Wael Hamada e Nazim Hammadi dal luogo in cui vivevano a Duma, nella Ghuta orientale di Damasco.

(di Ziad Majed, per Now. Traduzione dall’arabo di Claudia Avolio). Il 9 dicembre ricorre il secondo anniversario del rapimento di Samira al Khalil, Razan Zaituna, Wael Hamada e Nazim Hammadi dal luogo in cui vivevano a Duma, nella Ghuta orientale di Damasco.

Sono ormai due anni che mancano quattro tra i volti più belli, più onesti, più solidi e più credibili della rivoluzione siriana:

Samira al Khalil, l’attivista politica che ha trascorso cinque anni nelle carceri di Asad padre e si è rifugiata nella Ghuta quando la zona si è liberata del governo di Asad figlio per lavorare con la sua gente e aiutare a documentare le loro sofferenze a causa dell’assedio, della fame, dei bombardamenti.

Razan Zaituna, avvocata e scrittrice che già vari anni prima della rivoluzione difendeva i perseguitati politici vittime del regime di Asad (anche gli islamisti) e che, sin dall’inizio della rivoluzione nel 2011, tramite i Comitati di coordinamento locale che ha fondato con i suoi amici e il Centro per la documentazione delle violazioni (Vdc), che dirigeva, si è adoperata con impegno e competenza a organizzare le manifestazioni e i sit-in, a registrare i dettagli del quotidiano e a documentare le violazioni dei diritti umani e i crimini di guerra, preservando la memoria delle vittime. Razan si è spostata a Duma dalla capitale Damasco, credendo che in una terra liberata sarebbe stata protetta.

Wael Hamada è il compagno di vita di Razan, cui lo lega anche l’attività politica e in favore dei diritti. È stato arrestato e torturato dai servizi segreti dell’aeronautica a Damasco durante la rivoluzione.

Nazim Hammadi, poeta, avvocato, lavorava anche lui nel Vdc. Si è trasferito nella Ghuta per vivere e scrivere lontano dal rischio dell’arresto da parte dei servizi segreti del regime.

Sono ormai due anni che non ci sono notizie su di loro. Nessuno sforzo eccezionale è stato compiuto da parte degli intermediari esterni che hanno contatti e godono di una certa influenza nella Ghuta, per fare pressione sui presunti colpevoli del rapimento a Duma. Mi riferisco ai responsabili della sicurezza che in precedenza avevano minacciato Razan di morte: il gruppo Jaish al Islam. Lo guida Zahran Allush, che si prepara a molteplici ruoli di leadership, è a capo della più grande forza militare nei sobborghi di Damasco, e il cui sforzo bellico nel conflitto col regime di Asad si registra sin dal 2013, prima di arrivare a rivestire i ruoli su citati.

Quello che si può dire o ricordare in questo triste secondo anniversario ruota attorno a tre punti.

Il primo è che il rapimento di Razan, Samira, Wael e Nazim in una zona liberata e assediata da parte delle forze del regime, senza una presenza effettiva di Daesh, è una delle operazioni più meschine e codarde accadute in Siria negli ultimi anni. Perché i quattro rapiti si sono isolati consacrando anni delle loro esistenze alla rivoluzione, affidando le loro vite alla tutela di forze armate. Il loro rapimento è giunto per mano di queste ultime o grazie alla loro agevolazione. Non è stato né il regime né la Daesh, che non sorprendono più nessuno per le azioni e i crimini perpetrati.

Il secondo punto è che il rapimento dei quattro ha inferto un duro colpo alla componente civile e democratica della rivoluzione presente oggi all’interno della Siria. E non è un dettaglio il fatto che da allora la riduzione della presenza di questa componente interna sia stata continua e si trovi oggi in uno stato di grave atrofia. Se non fosse per i pochi amici di Razan, Samira, Nazim e Wael e altri come loro, si potrebbe giustamente dire che questa componente si è trasferita tutta al di fuori della Siria.

La terza questione è che le famiglie e gli amici dei rapiti non taceranno su questo crimine finché non si conoscerà la sorte dei quattro e non verranno liberati. È vero che oggi la Siria è un completo disastro, con centinaia di migliaia di siriani che languono nelle terrificanti carceri del regime di Asad, alcune migliaia che vivono nel buio delle celle di Daesh e centinaia catturati da alcune fazioni dell’opposizione armata e le milizie curde. È altrettanto vero, però, che questa tragica realtà non rende il crimine un qualcosa di transitorio, né lo rimanda al “principio di relatività”, per ragioni generali, che si applicano a priori a ogni individuo scomparso, o per ragioni specifiche, in cui conta certamente la posizione dei rapiti e il loro ruolo agli albori della rivoluzione. Così come conta la dimensione politica del rapimento e il rapporto di Razan con le rispettabili organizzazioni internazionali per i diritti umani che hanno pubblicato numerosi rapporti sui crimini e i massacri compiuti dal regime di Asad.

Per queste e altre ragioni, il caso del rapimento dei “Quattro di Duma” resterà vivo finché loro non saranno liberi. Liberarli farebbe bene anche ai responsabili del loro rapimento che a loro volta si svincolerebbero da un tale, crescente fardello legale. E con loro andrebbero liberati anche tutti gli altri civili rapiti o detenuti ingiustamente. Visto che alcuni loro delegati presenzieranno la conferenza dell’opposizione in Arabia Saudita sotto il nome di “forze combattenti moderate”, gioverebbe alla delegazione e agli organi dell’opposizione sollevare la questione del rapimento, portandola all’attenzione del Paese ospitante e rendere la loro liberazione una richiesta urgente.

… Che Samira, Razan, Nazim e Wael stiano bene e vengano liberati, insieme a tutti i detenuti. (Now, 8 dicembre 2015)

***

Di seguito un video su Razan Zaituna

December 8, 2015

Iraq. Sinjar, quale liberazione?

(di Joseph Zarlingo, per Osservatorio Iraq). La liberazione della città è più complessa di come è stata raccontata. La realtà sul campo, i timori della gente, gli interessi delle parti coinvolte e la fragilità dello Stato mostrano un caos da cui sembra impossibile uscire.

(di Joseph Zarlingo, per Osservatorio Iraq). La liberazione della città è più complessa di come è stata raccontata. La realtà sul campo, i timori della gente, gli interessi delle parti coinvolte e la fragilità dello Stato mostrano un caos da cui sembra impossibile uscire.

“Anche per Bashiqa sembra essere arrivata l’ora. Ma sai una cosa? Sono molto, molto preoccupato”. R. non avrebbe forse reagito così fino a qualche mese fa, di fronte alla notizia di una imminente liberazione della sua cittadina di origine, a nord di Mosul.

R. vive lontano dalla sua casa, da un anno e mezzo. Il freddo inverno della città in cui risiede, Duhok, nell’omonima provincia occidentale della regione del Kurdistan iracheno, l’ha già vissuto una volta, ma spera che questa sia l’ultima.

“Ma chissà dove saremo l’anno prossimo. L’Europa è l’ultimo dei pensieri, ma la mia famiglia inizia a pensarci. E anche questo mi preoccupa”. Le paure di R. sono condivise da buona parte degli altri 850mila iracheni della provincia di Ninive rifugiati nella regione curda in seguito all’avanzata di Daesh, il gruppo islamista che da un anno e mezzo a questa parte controlla un terzo del territorio di Siria e Iraq.

Al suo contrario, circa 190mila di loro, soltanto a Duhok, al posto di una casa hanno una tenda, o al meglio un caravan, in un campo per sfollati. Ce ne sono 16 in tutta la provincia, gestiti dal governo con il supporto del coordinamento umanitario delle agenzie delle Nazioni Unite e di numerose ONG locali e inernazionali. Certamente le condizioni di vita non sono affatto “normali”, ma al tempo stesso ad un anno dalla loro costruzione un miglioramento c’è stato, come spiega T. “I servizi di base tutto sommato ci sono, le ONG sono presenti e si è creato in qualche modo un senso di comunità. Per lo meno non ti senti solo”.

T. è originario di Sinjar, città a sud di Duhok, situata lungo il confine orientale della Siria.

La sua famiglia è composta da lui e sua moglie, tutti gli altri sono andati in Europa, attraversando per mare o terra illegalmente i paesi e le frontiere che la separano dall’Iraq, rischiando ovviamente la vita. Da quando è scappato nel Kurdistan ha vissuto nel campo di Khanke, ma dopo aver trovato un lavoro più stabile con una ONG ha deciso di trasferirsi a Duhok. I problemi psicologici della moglie, ma anche il passaggio per loro cruciale da un’area rurale come Sinjar a una urbana come Duhok, li hanno convinti che “in fin dei conti, si stava meglio a Khanke”.

“Ma ora che siamo tornati qui, l’incognita più grande rimane il futuro, e negli ultimi tempi neanche queste tende sembrano sicure”. Eppure, i tempi di cui T. parla corrispondono proprio alla liberazione di Sinjar.

Liberazione di chi? Da cosa?

Il 13 novembre scorso, su uno sfondo montuoso e da un piccolo leggio affollato di microfoni, Massud Barzani, presidente del Kurdistan iracheno, annunciava la liberazione di Sinjar.