Lorenzo Trombetta's Blog, page 4

August 5, 2016

Quel fumo su Aleppo rende il nero un’altra cosa

(di Claudia Avolio, per SiriaLibano). Pagine nere, presente nero, prospettive nere, bandiere nere, figure nere: un nero che affossa i dialoghi, squarcia i colori, annega i sogni. Da troppo tempo, ormai, il nero è diventato esclusivo appannaggio di chi sparge terrore. Di chiunque terrorizzi, di qualunque colore sia.

(di Claudia Avolio, per SiriaLibano). Pagine nere, presente nero, prospettive nere, bandiere nere, figure nere: un nero che affossa i dialoghi, squarcia i colori, annega i sogni. Da troppo tempo, ormai, il nero è diventato esclusivo appannaggio di chi sparge terrore. Di chiunque terrorizzi, di qualunque colore sia.

In questi giorni, però, qualcosa è cambiato sul piano simbolico. “Nella zona di Aleppo controllata dai ribelli, gli abitanti hanno incendiato dei copertoni, ricoprendo il cielo sulla città e le campagne circostanti di volute nere di fumo (…) nel tentativo di diminuire la visibilità agli aerei da guerra del regime e della Russia”, così descrive il fenomeno il quotidiano al Araby al Jadid.

Mansour Hussein, attivista di Aleppo, ha raccontato allo stesso quotidiano: “L’idea di bruciare copertoni è partita da un gruppo di bambini che ha agito in modo spontaneo, poi si è diffusa nel resto di Aleppo est e nelle campagne”. Anna Nolan, project director di The Syria Campaign, scriveva sul suo profilo Facebook che lo sforzo degli abitanti in tal senso mirava a proteggere “ospedali, scuole e case”. Un’attivista aleppina, Marcell Shehwaro, il 31 luglio ha condiviso sul suo profilo Facebook la foto di un copertone che brucia scrivendo come didascalia: “No fly zone”.

Copertoni neri, fumo nero. Un gesto come quello degli abitanti di Aleppo toglie terreno semantico al terrore. Grazie a quei copertoni bruciati il nero, d’ora in poi, assurge a nuovo simbolo di creatività, resilienza e speranza. Di solito il colore nero nei disegni viene usato per segnare i contorni, i confini. Il nero di Aleppo segna – ancora una volta – il confine tra la vita che vuole esistere a tutti i costi e chi cerca di spezzarla con ogni mezzo.

E questa vita che vuole esistere chiede perfino scusa al resto del mondo – quel mondo che l’ha abbandonata a se stessa – perché “di sicuro [bruciare copertoni] avrà conseguenze sull’ambiente, inquinando”. “Ci dispiace, ma li stiamo bruciando per fermare i crimini della Russia e del regime siriano, così facendo impediamo ai veivoli di attaccarci. Siamo davvero dispiaciuti, perdonateci. Ma tutti voi avete voltato le spalle al popolo siriano, avete disatteso le nostre speranze di creare una no fly zone, e questo ci ha obbligati a fare così”. Il video è stato condiviso il primo agosto dal giornalista di origini siriane Rami Jarrah sul suo profilo Facebook.

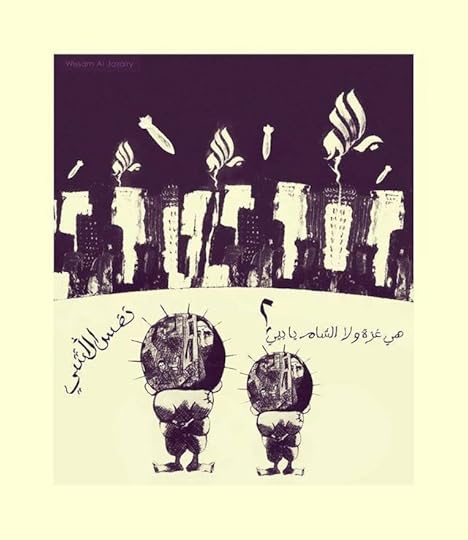

Sono tanti gli esempi di solidarietà in chiave artistica diffusi online. C’è l’omaggio di Hani Abbas, il vignettista siro-palestinese di Yarmuk, in cui un copertone che brucia con su scritto “Aleppo” serra un aereo da guerra con bandierine del regime siriano e della Russia, impedendogli di volare. C’è Mahmud Salameh, anche lui siro-palestinese, per il quale i palazzi prendono la forma di un dito medio che si contrappone a degli aerei pronti a colpire. E poi lui stesso si fa fotografare con un copertone da cui sbuca la sua faccia, scrivendo “Made in Aleppo”. C’è il disegno dell’artista e illustratrice libanese Jana Trabulsi in cui da un copertone nero si spandono nuvole sempre più ampie. Sotto, la scritta “Aleppo”.

Ci sono due murales che ritraggono la stessa immagine: nella griglia del famoso gioco “tris” (o “filetto”) aerei prendono il posto delle “x”, copertoni quello dei cerchietti. A realizzare il tris vincente sono proprio i copertoni, e da qui la scritta Game Over. Uno dei due murales è stato realizzato a Darayya, sobborgo sudoccidentale di Damasco, purtroppo non so da chi; l’altro nella zona a sud della capitale per opera del Movimento Rivoluzionario che fa parte del collettivo Rabi’i Thawra. Anch’io ho sentito il bisogno di realizzare un piccolo disegno: un bambino di Aleppo in abiti estivi “indossa” un copertone nero. Sopra, la scritta “salvagente” in italiano, inglese ed arabo. L’artista siriana Diala Brisly ha commentato di recente con una battuta: “Quanto sta diventando fotogenico lo pneumatico in questi giorni!”.

In giorni tanto difficili per la gente di Aleppo si sta segnando un passaggio fondamentale anche per il nostro immaginario, se lo sappiamo cogliere. Mai avrei creduto che una spinta nuova verso tutto quanto è vivo mi sarebbe giunta da un colore in genere associato alla morte, ai tunnel senza uscita. Personalmente ho avuto col nero un rapporto conflittuale.

Non lo usavo mai nei miei disegni di Yarmuk. Sempre, anzi, ci tenevo a ridisegnare foto in cui i miei amici erano vestiti di nero. “Ti coloro un po’ io, ci metto tutti i colori che ho!”, dicevo. Quando dal campo arrivava la notizia che qualcuno era morto, lo disegnavo colorandolo con cocciutaggine. Proprio per oppormi al nero che aveva forzato la porta dei sogni di quelle persone, serrandosela dietro per sempre.

Poi ho provato una tristezza talmente profonda e inascoltata che quello stesso nero sono stata io a cercarlo, a volerlo vedere nei miei disegni. Riempivo le forme sul foglio col pennarello nero, ci ripassavo sopra due, tre volte. Provavo d’un tratto sollievo. Sì, pensavo, questo nero copre tutto, riempie, porta via questo vuoto che mi hanno lasciato. Dà risalto allo sguardo, i tratti appaiono tutti subito più definiti e profondi. Nel nero c’è tutto, non vi dimora solo il dolore. Lo splendore di quanto vi è sepolto può riaffiorare in qualsiasi momento, e brillare.

“Claudia, se non fosse per il nero, non riusciresti a vedere il bianco”, mi ha detto in quegli stessi giorni l’artista siro-palestinese di Yarmuk, Anas Salameh. E io, che bianca di carnagione lo sono fino allo svelarsi blu delle vene, ho imparato a usare il nero per risaltare invece che sprofondare.

Sono grata alla Siria per mille ragioni, la prima è per aver pianto con me – sì, lei con me, non il contrario, è lei che ha aiutato me per prima, anche se da lontano. Ma oggi davanti a questa nuova storia che ha per protagonista un fumo nero di speranza ho provato una gratitudine, un senso di condivisione, una forza interiore che davvero non mi aspettavo (più).

Ti ringrazio, Aleppo, perché il nero non vuol dire più solo ciò che significava fino a qualche giorno fa. Ce l’hai fatta, hai cambiato la definizione di un termine del nostro dizionario del sentire, aggiungendovi qualcosa di essenziale. Nero fumo d’Aleppo, un colore duro da accettare, perché non è possibile che la gente sia costretta a dover scegliere tra intossicarsi o morire uccisa dagli attacchi. Ma è un colore che diventa allo stesso tempo esempio per il mondo. Perfino il fumo può diventare mano sugli occhi, garza sulle ferite, manto sulle spalle – ci dice Aleppo col suo gesto. Esiste un nero in grado di sottrarci ai diffusori di buio.

Di seguito, tutte le immagini citate nell’articolo

July 31, 2016

Necro-politiche della disuguaglianza nel sud del Libano

(di Estella Carpi, per SiriaLibano). Siamo spesso erroneamente portati a credere che un cimitero ospiti solo morti, ricordi, rimorsi, gioie mai più ripresentatasi e sentimenti di questo tipo.

A Sarafand, la cui origine fenicia è Zarephath – piccola località costiera nella regione di Sahel az Zahrani tra Sidone e Tiro, nel sud del Libano – c’è un cimitero nuovo e uno vecchio. Basta una chiacchierata con gli abitanti della cittadina per rendersi conto che la gestione degli spazi cimiteriali rivela questioni di sovranità territoriale, una diversa dignità morale degli abitanti, e i poteri formali e informali esistenti che decidono della vita come della morte di tanti.

Il cimitero è solo una delle tante forme di politica dello spazio a Sarafand. In una realtà come il Libano in cui, ogniqualvolta si ripresentino crisi politico-umanitarie, la gestione dei servizi pubblici viene condotta da attori in gran parte esterni (agenzie Onu e organizzazioni non governative), la gestione delle morti e il diritto allo spazio e al riconoscimento socio-morale che ne deriva tornano nelle mani delle municipalità locali. E di queste si rispolverano così le croniche carenze amministrative e finanziarie. Questo accade in misura ancora più evidente a Sarafand, dove l’azione umanitaria delle agenzie internazionali si focalizza molto meno frequentemente.

Sarafand è abitata da lungo tempo da lavoratori siriani, spesso impiegati in lavori manuali, nella pulizia delle strade, nel settore edile e agricolo. Alla luce della crisi politica del 2011, migliaia di questi migranti hanno portato in Libano le loro famiglie estese. Il numero dei rifugiati siriani a Sarafand – di cui troppo spesso si fa un fascio d’erba unico – si dice ora superi quello della popolazione locale. Il comune di Sarafand e il capo dell’Unione delle municipalità di Sahel az Zahrani, evidenziano entrambi le difficoltà di trovare spazi per seppellire i morti. Un problema che precede di gran lunga la crisi siriana.

Secondo alcuni cittadini locali, i rifugiati siriani che abitano a Sarafand ormai da qualche anno sarebbero stati sul punto di organizzare un sit-in di carattere politico per rivendicare spazio per seppellire i propri morti. Conversando con i rifugiati di Sarafand, si tocca con mano la frustrazione che la vita nel Paese ospitante riserva ai profughi di guerra e violenze, e la condanna alla morte sociale di queste componenti demografiche. Se in tempo di crisi cibo, medicine, materassi e servizi forniti dalle agenzie umanitarie non possono di certo compensare la graduale perdita quotidiana della precedente normalità, essere riconosciuti come abitanti con dignità al diritto di sepoltura, di ricordo e di riconoscimento sociale post mortem solleva le medesime responsabilità umane.

In seguito a queste rivendicazioni e per evitare che le richieste assumessero infine la tinta di una protesta politica, il cimitero nuovo di Sarafand è stato allargato di qualche ettaro.

Secondo alcuni abitanti libanesi, la comunità palestinese locale è stata disposta a concedere parte del proprio spazio ai nuovi arrivati siriani per la sepoltura dei loro defunti. La comunità palestinese, dal proprio canto, non si è sentita invece interpellata in tale decisione municipale. Una giovane donna palestinese commenta che “essere figli di uno Stato non riconosciuto, di nessuna amministrazione, costringe alla limitazione dei propri diritti… Ci è stato forse chiesto cosa volessimo concedere? Non vi è nessun rappresentante della comunità palestinese né tantomeno nessuno è stato interpellato a questo riguardo… e ancora la definiscono una nostra concessione”.

Molti dei rifugiati siriani di Sarafand vivono in edifici nuovi, apparentemente costruiti per ghettizzare la popolazione non locale in spazi definiti e lontani dal resto della realtà urbana. C’è chi ritiene la municipalità efficiente e disponibile, ma impossibilitata a risolvere la questione dello spazio cimiteriale perché non all’interno delle proprie capacità giuridiche. C’è chi invece accusa la municipalità di riuscire ad avviare progetti ambiziosi di riciclaggio e preziose partnerships con agenzie internazionali, senza voler risolvere la questione dello spazio cimiteriale. “Nessuna speranza per ricordare. Nessuna speranza per morire in pace! La municipalità rifiuta la concessione di spazi per i nostri morti perché spera di liberarsi di noi… Ho provato a cercare in tutto il Libano un modo per non mandare il corpo di mia madre in Siria… Non ritornerò facilmente lì dove son cresciuto… Dovrei lasciarla appassire lontana dal mio ricordo e dalla mia devozione? Non è facile neanche ottenere un’ambulanza per un siriano durante le ore del coprifuoco serale… Il maltrattamento che subiamo all’ordine del giorno non renderà la nostra permanenza temporanea”, afferma in modo significativo un uomo siriano di mezza età.

Molti dei rifugiati siriani di Sarafand vivono in edifici nuovi, apparentemente costruiti per ghettizzare la popolazione non locale in spazi definiti e lontani dal resto della realtà urbana. C’è chi ritiene la municipalità efficiente e disponibile, ma impossibilitata a risolvere la questione dello spazio cimiteriale perché non all’interno delle proprie capacità giuridiche. C’è chi invece accusa la municipalità di riuscire ad avviare progetti ambiziosi di riciclaggio e preziose partnerships con agenzie internazionali, senza voler risolvere la questione dello spazio cimiteriale. “Nessuna speranza per ricordare. Nessuna speranza per morire in pace! La municipalità rifiuta la concessione di spazi per i nostri morti perché spera di liberarsi di noi… Ho provato a cercare in tutto il Libano un modo per non mandare il corpo di mia madre in Siria… Non ritornerò facilmente lì dove son cresciuto… Dovrei lasciarla appassire lontana dal mio ricordo e dalla mia devozione? Non è facile neanche ottenere un’ambulanza per un siriano durante le ore del coprifuoco serale… Il maltrattamento che subiamo all’ordine del giorno non renderà la nostra permanenza temporanea”, afferma in modo significativo un uomo siriano di mezza età.

Secondo alcune voci locali, tuttavia, non sarebbe lo status legale e neppure la nazionalità del defunto a garantire una degna sepoltura e una degna devozione da parte dei propri familiari. È piuttosto lo status sociale a determinare la dignità del vivo come del morto. “L’unica cosa che importa” – mi dice un venditore di schede telefoniche sulla strada principale di Sarafand – “è che tipo di siriano sei, che tipo di palestinese sei, e così via… qual è il tuo status sociale, insomma”.

Della stessa opinione è un altro residente di Sarafand che accenna al fatto che “per seppellire il corpo di una persona illustre, miracolosamente, lo spazio si trova!”. Una cittadina libanese di Sarafand in modo analogo esclama: “La municipalità aveva appena negato la possibilità di nuove sepolture nel cimitero nuovo anche per noi libanesi, quand’ecco che un imprenditore ha avuto modo addirittura di farsi spazio in quello vecchio!”.

Classe sociale, status legale, wasta locale. I fattori che danno diritto a vivere e morire sono diversi quanto le narrative locali della diseguaglianza che ho dovuto digerire in un solo pomeriggio.

Con sgomento del grande Totò, neanche la morte, a Sarafand, è ‘na livella.

July 25, 2016

In Siria i Pokémon sono tra le macerie

(di Anealla Safdar, per al Jazeera. Traduzione dall’inglese di Claudia Avolio). Mentre nella sua città natale, Aleppo, continua il declino portato da cinque anni di guerra, Khaled Akil si è chiesto come sarebbe andare a caccia di Pokémon tra le macerie della Siria.

Nell’ultimo progetto dell’artista siriano, una serie di foto dell’Agency France Press postate sul suo sito mostrano i mostri catturabili del gioco nel mezzo di scene di disperazione.

Il progetto si intitola “Pokémon Go in Syria – Part 1″ e il risultato è inquietante.

Le figure animate restano a guardare dopo l’espolosione di una bomba; fissano nell’obiettivo della macchina fotografica mentre un bambino cammina tra edifici crollati; sbucano da una tubatura bruciata mentre dei ragazzini nuotano in una pozza d’acqua stagnante o se ne stanno sopra a un carro armato con dei combattenti di Isis.

“Seguendo con continuità le notizie e le tendenze dei social media nel mondo, mi sono imbattuto in questa inquietante contraddizione tra la giocosità del mondo dei Pokémon e il pericolo in cui i siriani e i loro bambini vivono ogni giorno”, ha detto l’artista ad al Jazeera. “Mi sono chiesto come sarebbe stato andare a caccia di un Pokémon tra le macerie della Siria. E come può un gioco virtuale attrarre maggior attenzione delle atrocità commesse ogni giorno nella vita reale in Siria”.

Aggiunge che la sua opera, però, non intende puntare il dito contro nessuno. Mira piuttosto a mettere in evidenza la crisi.

“Questo progetto non vuole incolpare la gente perché non presta attenzione alla Siria. Vuole solo essere un riflettore acceso su quanto sta avvenendo lì”.

Nato ad Aleppo 30 anni fa, Khaled Akil è arrivato a Istanbul nel 2012 per presenziare alla sua mostra personale, ma è stato poi costretto a restare nella città turca a causa dell’intensificarsi della guerra nel suo Paese.

Molti dei suoi familiari vivono tuttora in Siria e rifiutano di andarsene. “Sono lì nella speranza che la guerra un giorno finisca e saranno lì ad accoglierci – noi che ce ne siamo andati”.

In un recente articolo per il New York Times, Khaled ha scritto dei disagi che oggi deve subire in quanto siriano per viaggiare: gli è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti per partecipare a una manifestazione artistica perché “nel mio Paese c’è la guerra”.

“Dopo cinque anni, purtroppo credo che quanto sta avvenendo in Siria sia una guerra per procura, ed è proprio come un gioco per alcuni partecipanti molto cattivi”, ha detto parlando del suo lavoro recente. “Come in ogni altra guerra, purtroppo, dopo un po’ le persone si stufano o si assuefanno alle notizie di morte e distruzione e vanno avanti con la loro vita. Questo potrebbe essere alla fine un promemoria amichevole, o come si dice, un poke – scusate il gioco di parole”.

Come milioni di altri siriani, Khaled ha un solo, semplice sogno: che nelle strade della sua città natale faccia ritorno la pace: “Mentre il gioco [dei Pokémon] sta avendo molto successo, spero davvero di poter passeggiare per le strade di Aleppo senza un telefono, né un Pokémon. Solo io e la città che un tempo è stata bellissima”.

La guerra civile in Siria ha mietuto oltre 250 mila vittime, facendo milioni di sfollati, con la maggior parte delle persone che si sono rifugiate in Turchia, Libano e Giordania.

Un altro progetto, anche questo a opera di attivisti, ha giocato con il fenomeno dei Pokémon declinandolo in chiave siriana. In questi giorni compaiono foto di bambini che reggono dei poster con i colorati personaggi del gioco e un hashtag: #PokémonInSyria.

(…)

July 23, 2016

La voce di Manbij, prima della “liberazione”

(di Lorenzo Trombetta, Ansa). Intrappolati “come uccelli in gabbia”, esposti ai bombardamenti della Coalizione filo-Usa, agli spari dei cecchini curdi e alle rappresaglie degli ultimi jihadisti dell’Isis rimasti in città: è il dramma che stanno vivendo i circa 150mila civili rimasti a Manbij, la città nella Siria settentrionale, tra Aleppo e Raqqa, alla cui periferia oggi sono entrate truppe arabo-curde con l’appoggio degli Usa.

“Non ci sono posti sicuri per proteggersi dai raid aerei. Ogni civile è considerato un terrorista dagli americani”, afferma, parlando al telefono con l’ANSA, Muhammad Khatib, ex consigliere comunale di Manbij, fuggito a nord di Aleppo ma ancora in contatto giornaliero con i familiari rimasti in città. I gruppi arabo-curdi “sono ancora lontani dal quartiere generale dell’Isis”, afferma Khatib.

Giovedì 21 luglio, le stesse forze vicine alla Coalizione avevano lanciato ai jihadisti un ultimatum di 48 ore, scaduto sabato 23 luglio alle 11 locali . La zona, tra l’Eufrate e il confine turco, è teatro da fine maggio di un’offensiva delle “Forze democratiche siriane”, guidate dall’ala siriana dei curdi del Pkk e sostenute dagli Stati Uniti.

L’assedio di Manbij, centro vitale tra Aleppo e Raqqa – “capitale” dell’Isis in Siria – è descritto da curdi e da Stati Uniti come parte della “guerra al terrorismo”. Ma non tutti la pensano così: “i curdi del Pkk, gli Stati Uniti e l’Isis sono tutti responsabili del dramma che stiamo vivendo”, afferma Mustafa H., avvocato di Manbij anch’esso costretto a fuggire prima dell’inizio dell’assedio.

L’assedio di Manbij (nel cerchio rosso) al 24 luglio 2015. In giallo le forze curdo-arabe filo-Usa; in grigio lo Stato islamico, in rosso le forze governative siriane (Schermata dal sito syria.liveuamap.com)

L’avvocato conferma che in città rimangono circa 35mila minori, come aveva affermato nei giorni scorsi l’Unicef. “L’Isis si confonde tra i civili. Ci sono circa 400 miliziani in città, in mezzo a 150mila persone”. Le fonti affermano che molti jihadisti sono siriani, di Manbij, altri sono stranieri. “Ma moltissimi sono fuggiti a Raqqa”.

Per l’ex consigliere comunale Khatib, la situazione umanitaria è disperata: “E’ impossibile trovare acqua e farina. Chi può fa il pane in casa. Altri hanno scorte di cibo in scatola. E chi ha un pozzo vicino è ancora salvo”, afferma “Ma moltissimi non sanno come arrivare a fine giornata. Moriranno di fame e di sete”, sostiene Khatib.

Nei giorni scorsi, in bombardamenti della Coalizione filo-Usa a nord di Manbij, nel villaggio di Tukhar, un numero imprecisato di civili era stato ucciso. L’Unicef ha detto che nei raid sono morti più di 20 bambini. L’Isis aveva riferito di “160 morti”, la tv iraniana di “140”, l’agenzia siriana Sana di “120”. Attivisti di Manbij fuggiti a nord dicono di aver documentato “210 morti”. Anche ieri i bombardamenti della Coalizione sono stati intensi.

“Almeno 12 raid hanno colpito la città e sono stati colpiti tre ospedali: “l’Amal, il Qrishman e quello pubblico”, afferma Khatib. Manbij è tradizionalmente abitata da una popolazione araba, che non vede in modo favorevole la “liberazione” per mano curdo-americana e la conseguente annessione al nascente Kurdistan siriano.

La propaganda delle “Forze siriane democratiche” e dei loro alleati afferma che all’assedio di Manbij partecipano in prima linea “miliziani arabi” del “Consiglio militare di Manbij”. Per Khatib è “solo una manovra mediatica. Conosciamo questi miliziani. Sono di Manbij, ma sono gente poco affidabile. Si sono venduti al miglior offerente”.

Anche per questo, l’ex consigliere comunale non ha timore nell’ammettere che “ormai agli abitanti di Manbij non importa quale autorità li controlli. Siamo stanchi. Vogliamo solo vivere in pace, senza bombe e senza assedi”. (Ansa, 23 luglio 2016)

June 7, 2016

A Beirut il cambiamento deve attendere

(di Flavio Edoardo Restelli, per SiriaLibano). A Beirut, come in tutto il Libano, si sono concluse le elezioni municipali. Un cambiamento era nell’aria – e ci resta, per ora. Perché dalle urne non è uscito niente di nuovo, se non la conferma della classe dirigente tradizionale.

(di Flavio Edoardo Restelli, per SiriaLibano). A Beirut, come in tutto il Libano, si sono concluse le elezioni municipali. Un cambiamento era nell’aria – e ci resta, per ora. Perché dalle urne non è uscito niente di nuovo, se non la conferma della classe dirigente tradizionale.

Nella lotta per la rappresentanza, la società civile si dà appuntamento alle prossime elezioni legislative, rimandate per ben due volte negli ultimi anni e ormai non più rinviabili.

“Bisognerebbe capitalizzare questo relativo successo trasformando Beirut Madinati in un vero partito”, auspica Elie Abu Halka, volontario per Beirut Madinati, interpellato via Skype. “Ma i candidati per le municipali non sono dei politici, non è scontato che vogliano impegnarsi a livello statale”, ha aggiunto parlando da Beirut.

Come alle ultime municipali (2010), l’astensione è restata altissima: 80%. Ma dietro a quella che potrebbe sembrare una semplice vittoria delle solite facce si nasconde uno scenario più complesso.

Tre liste si sono affrontate nella capitale l’8 maggio. La formazione al Bayarita (i beirutini), sostenuta da Tayyar al Mustaqbal (Movimento del Futuro) dell’ex-primo ministro Saad Hariri, ha conquistato 24 seggi su 24 (45,10% delle preferenze espresse). Schiacciata la concorrenza delle due liste indipendenti avversarie: Muwatinun fi dawla (Cittadini in uno Stato) dell’ex ministro del Lavoro Charbel Nahas e soprattutto Beirut Madinati (Beirut la mia città) autrice di un risultato notevole (30,66% delle preferenze), ma insufficiente anche solo per ottenere un seggio, a causa della legge elettorale in vigore.

All’indomani della cosiddetta Rivoluzione dei Cedri (2005) e del ritiro delle truppe siriane, i protagonisti della guerra civile (1975-90) sono tornati alla ribalta, chi dall’estero (Michel Aoun), chi dalla prigione (Samir Geagea), togliendo spazio a nuove creazioni politiche. La famiglia Hariri, implicata nei giochi del potere fin dalla metà degli anni ’80 prima con Rafiq, cui è intitolato l’aeroporto internazionale di Beirut, poi con suo figlio Saad, è diventata molto popolare fra i ceti meno abbienti grazie a un gran numero di donazioni (finanziate anche dall’Arabia Saudita), e un ordine bloccato si è instaurato a scapito della crescita verso un sistema democratico.

Fino all’invasione della spazzatura nelle strade di Beirut, avvenuta la scorsa estate, i leader politico-comunitari erano figure quasi intoccabili. Che fossero corrotti, che non si preoccupassero davvero degli interessi dei cittadini, era risaputo. Ma nel caldo clima omertoso del Libano ognuno era convinto – o si convinceva – che tutti fossero delinquenti, tranne il proprio candidato. La crisi dei rifiuti è stata la dimostrazione evidente della noncuranza e dell’inefficienza della classe politica. Giunti alle nuove elezioni, i maggiori partiti si sono tutelati facendo blocco fra loro e occultando i conflitti comunitari, per non rischiare di perdere seggi a vantaggio del neonato movimento Beirut Madinati. L’unica formazione tradizionale a non sostenere al Bayarita è stata Hezbollah, sciita e islamista, che non si è presentata alle elezioni e i cui sostenitori, pur di opporsi a Saad Hariri, leader sunnita, si sono espressi in favore di Beirut Madinati.

L’astensione di massa, benché abbia favorito il successo di al Bayarita, è comunque il frutto della dilagante sfiducia in un cambiamento e un segno di distanza dallo Stato, percepito come assente. Racconta ancora Abou Halka a SiriaLibano: «Abbiamo l’opposto dello Stato interventista. Lo Stato non ti dà niente e ti prende in giro. Era già debole prima della guerra, ora lo è ancor di più. I politici tradizionali hanno rimpiazzato lo Stato con le loro milizie e i loro partiti e favoriscono i conflitti fra minoranze etnico-religiose e l’organizzazione su base comunitaria. La comunità fornisce cibo e lavoro: a che serve lo Stato? ».

Beirut Madinati ha pagato un pizzico di elitarismo, che le è valso il successo nei ricchi quartieri cristiani della circoscrizione 1 ma pochi voti nella povera e densamente abitata circoscrizione 3 a maggioranza sunnita. Il basso tasso di partecipazione nei quartieri più poveri spiega l’impressionante percentuale d’astensione: “Nella circoscrizione 3, da cui provengono la maggioranza degli votanti di Beirut, la popolazione in difficoltà non ha abbastanza coraggio per votare Beirut Madinati, ma i sunniti non hanno gradito la scelta di Hariri di allearsi con i rivali di sempre (fra gli altri, il partito sciita Amal, ndr), e hanno decretato che, date le premesse di queste elezioni, fosse meglio restarsene a casa”, spiega Abu Halka.

Ma è stato soprattutto il peso economico di Saad Hariri e compagni a determinare la vittoria di al Bayarita, sbarrando la strada a Beirut Madinati grazie a un vasto sistema di ricatti e pressioni. «Il giorno delle elezioni», prosegue Abu Halka, «davanti all’ingresso del seggio elettorale, ho provato a convincere un signore a votare per noi; mi ha risposto: “Sono 25 anni che lavoro per Michel Pharaoun (attuale ministro del Turismo, ndr). Al lavoro mi hanno detto di votare al Bayarita, e io lo faccio”».

Contro questo regime vecchio e clientelare la società civile tornerà alla carica alle prossime elezioni legislative. Perché qualcosa si è mosso, e per i leader tradizionali la battaglia contro il rinnovamento si preannuncia più dura che mai.

Dopo Beirut Madinati, in attesa di un Lubnan Dawlati (Libano il mio Stato).

Le “poesie più belle” di Nizar Qabbani

(di Francesco Medici*). Il 14 dicembre 1849, presso l’Accademia Siriana (al-Ǧam‘iyyah al-sūriyyah), Buṭrus al-Bustānī (1819-1883) teneva il suo celebre discorso sull’istruzione femminile (Ta‘līm al-nisā’), inaugurando quel vasto e fecondo dibattito sull’emancipazione della donna intesa come cardine del progresso e dello sviluppo della società araba – questione che, nella seconda metà dell’Ottocento, avrebbe trovato, soprattutto in Egitto, alcune delle sue voci più autorevoli. Si doveva attendere circa un secolo perché la Siria, ormai libera dal giogo ottomano, seppur non ancora completamente indipendente dal controllo politico-militare della Francia, trovasse, tra gli uomini, un nuovo corifeo del femminismo nel mondo arabo.

(di Francesco Medici*). Il 14 dicembre 1849, presso l’Accademia Siriana (al-Ǧam‘iyyah al-sūriyyah), Buṭrus al-Bustānī (1819-1883) teneva il suo celebre discorso sull’istruzione femminile (Ta‘līm al-nisā’), inaugurando quel vasto e fecondo dibattito sull’emancipazione della donna intesa come cardine del progresso e dello sviluppo della società araba – questione che, nella seconda metà dell’Ottocento, avrebbe trovato, soprattutto in Egitto, alcune delle sue voci più autorevoli. Si doveva attendere circa un secolo perché la Siria, ormai libera dal giogo ottomano, seppur non ancora completamente indipendente dal controllo politico-militare della Francia, trovasse, tra gli uomini, un nuovo corifeo del femminismo nel mondo arabo.

Nel 1944 Nizar Qabbani (Nizār Tawfīq Qabbānī, 1923-1998), un giovane studente di Giurisprudenza appartenente all’alta borghesia di Damasco, dedica alle donne la sua opera d’esordio, ma non si tratta di un verboso trattato (come quelli redatti da Qāsim Amīn e Rifā‘ah Rāfi‘ al-Ṭahṭāwī), e neppure di un romanzo dai toni melodrammatici e dalle ambientazioni idilliache (come il noto Zaynab di Muḥammad Ḥusayn Haykal), bensì di un’agile raccolta poetica, Una brunetta mi ha detto (Qālat lī al-samrāʼ), che si serve, al contrario, di una lingua semplice e colloquiale, in certi casi perfino cruda, e che, infrangendo i canoni classici della poesia araba nonché i vincoli morali dell’epoca, descrive in maniera esplicita il corpo femminile e la passione amorosa.

Il dīwān sortisce naturalmente immediati effetti dirompenti. I circoli della borghesia siriana, ovvero della classe dirigente, patriarcale e puritana, nonché gli ambienti religiosi, ne restano profondamente scandalizzati. I puristi della lingua e i conservatori accusano inoltre Qabbani di aver squalificato e deturpato il genere letterario arabo per antonomasia – che pur versava da decenni in uno stato di decadenza – con la sciatteria del suo stile e la sconcezza del lessico e dei temi trattati. Ma il grande pubblico – soprattutto quello delle lettrici – non può che amare quei versi di denuncia rivolti a una società che separava e contrapponeva pretestuosamente il mondo maschile e quello femminile, opprimeva quest’ultimo, demonizzava e reprimeva l’amore e il sesso, imponeva il matrimonio combinato (la stessa Wiṣāl, sorella maggiore dell’autore, si era suicidata nel 1936 per sottrarsi a tale consuetudine – tragedia che, secondo gli studiosi, sarebbe alla base della cifra di ribellione della poetica qabbaniana).

Celebre la dichiarazione rilasciata dal poeta a un intervistatore che gli chiedeva se egli si sentisse un «rivoluzionario»: «L’amore nel mondo arabo è prigioniero e io voglio liberarlo. Voglio liberare l’anima araba, i suoi sensi e il suo corpo con la mia poesia. I rapporti tra uomini e donne nella nostra società non sono sani». Degno di nota è inoltre il fatto che, a differenza dei precedenti promotori del femminismo arabo che si erano espressi a nome delle donne, Qabbani lascia che siano finalmente esse stesse, nei suoi componimenti, a parlare della loro condizione di subalternità e a raccontarsi senza censure, come si può evincere già dal titolo di quella sua prima raccolta. «Senza una vera liberazione sessuale» spiega l’autore, «il mondo arabo continuerà a soffrire per questi malesseri e i popoli arabi continueranno ad essere frustrati, distratti e contradditori».

Mentre, grazie alle successive raccolte, si consolidano il suo successo e la sua fama di šā‘ir al-mar’ah (poeta della donna), la carriera diplomatica offre a Qabbani l’opportunità di visitare alcune tra le maggiori capitali del mondo, come Il Cairo, Ankara, Madrid e Pechino. Intanto, molte icone della musica araba, alcune tuttora sulle scene, iniziano a interpretare i suoi versi, accrescendone viepiù la popolarità fino ai giorni nostri: gli egiziani Umm Kulṯūm (1898-1975), Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb (1907-1991), ‘Abd al-Ḥalīm Ḥāfiẓ (1929-1977), Nağāh al-Ṣaġīrah, l’iracheno Kāẓim al-Sāhir, le libanesi Fayrūz e Māğidah al-Rūmī, la siriana Aṣālah Naṣrī, la tunisina Laṭīfah al-‘Arfāwī, per citarne solo alcuni.

A partire dalla seconda metà del secolo la sua produzione si apre a tematiche più specificamente politiche e sociali, rinfocolando le polemiche perfino in seno al parlamento siriano. Il poeta infatti «accusa gli Arabi di possedere solo doti oratorie e i regimi vessatori di togliere ai cittadini il diritto di dissentire» (Camera d’Afflitto). Nel 1966, ritiratosi dagli incarichi pubblici, fonda a Beirut – ove si era trasferito a seguito del primo colpo di stato in Siria che aveva portato al potere il partito Ba‘ṯ – la casa editrice Manšūrāt Nizār Qabbānī (Pubblicazioni di Nizar Qabbani) con l’intento di renderla portavoce delle istanze di libertà e di uguaglianza nel mondo arabo.

Nell’aprile del 1971, «dopo trent’anni di esperienza poetica e dopo venti libri», egli decide di raccogliere in un’auto-antologia le sue trenta liriche maggiormente significative, una sorta di summa del suo iter poetico fino a quel momento. Nasce così Aḥlà qaṣāʼidī, che l’arabista barese Silvia Moresi e il cantautore libano-palestinese Nabil Salameh – fondatore e voce dell’acclamata world music band dei Radiodervish – hanno tradotto a quattro mani dall’originale e pubblicato nel 2016 per i tipi della casa editrice milanese Jouvence con il titolo Le mie poesie più belle. Una selezione compiuta dallo stesso Qabbani era senza dubbio il modo migliore per presentare al pubblico italiano una delle figure più influenti e amate della letteratura araba novecentesca, la cui ponderosa opera omnia supera i quaranta titoli e le cui traduzioni nel nostro Paese sono ciononostante davvero esigue.

L’autore quarantottenne decide, con questa silloge, di fare un difficile bilancio della sua vita, di uomo e di poeta, come confessa nell’introduzione: «Ogni processo di selezione è di per sé spaventoso, e la scelta delle poesie, da parte di chi le ha scritte, è il culmine del terrore […] questo [libro] vuole essere un ricordo del mio inizio, il mio passaporto e tutta la mia esistenza». Tra queste «poesie-chiave» del percorso letterario-esistenziale di Qabbani non poteva quindi mancare Il tuo seno (Nahdāki), in cui la «brunetta» navigata e smaliziata del suo primo dīwān, durante l’amplesso, gli sussurra all’orecchio: «Mio poeta… non avevo mai incontrato un ventenne che ancora non fosse stato svezzato». E neppure «la prostituta», personaggio eponimo della lirica al-Baġī, che denuncia l’ipocrisia degli uomini, «giudici […] troppo codardi per essere giusti».

Ma il Qabbani romantico – quello dei versi struggenti di Lettera da sotto il mare (Risālah min taḥta al-mā’) e Fiume di tristezza (Nahr al-aḥzān) – e il pioniere dei diritti delle donne di Lettera a un uomo (Ilà raǧul mā…) resta pur sempre «un uomo come gli altri», come ammette in A una santa (Ilà qiddīsah), e pertanto perfettamente inserito in quel mondo maschile da cui pure vorrebbe prendere le distanze.

Tra questi trenta capolavori antologizzati trovano posto temi forse ancor più scabrosi di quelli già menzionati e che costituiscono tutt’oggi un tabù, non solo in Oriente, ma in certa misura anche in Occidente: per esempio, in Incinta (Ḥublà), risalente nientemeno che agli anni Cinquanta, una donna rivendica il diritto di interrompere la propria gravidanza («Abortirò… / non voglio per lui un padre così spregevole!»); Poesia maligna (al-Qaṣīdah al-šarīrah) descrive un rapporto saffico («È forse perversione, sorella, / se una mela vuol baciare un’altra mela?»); Poesia selvaggia (al-Qaṣīdah al-mutawaḥḥišah) è un invito all’amore libero, «lontano dalla terra della repressione» dove, come si legge in un’altra poesia, Superstizione (al-Ḫurāfah), «il sesso» è «un orco» «che strangola bambini e divora vergini» ed è punito «con il castigo di Dio».

Chiude il volume la lirica Il pane, l’hashish e la luna (Ḫubz wa ḥašīš wa qamar), una tremenda, definitiva invettiva lanciata contro la passiva società siriana (o più probabilmente araba tout court), «che vive senza occhi», coltiva valori obsoleti e «si consola con l’oppio» della religione.

La modernità di Nizar Qabbani risiede essenzialmente nel suo essere sempre stato un intellettuale controcorrente, mai succubo di qualsivoglia potere costituito, politico o religioso, fedele soltanto alla donna e al proprio indomito sentire: «Se l’arte è soggetta a norme restrittive e soprattutto alle aspettative della società, essa smette di essere creativa e muore».

____________

* Recensione pubblicata originariamente sul sito del Centro Studi e Ricerche di Orientalistica, 4 giugno 2016.

La foto in homepage è di Silvia Moresi.

Bibliografia di Nizar Qabbani in traduzione italiana

- Tu… Tu; Guerra o pace; Sifilide; Brace; Bagnante; Seni crocefissi, in Calchi di poesia araba contemporanea, a cura di F. Cabasi, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1962, pp. 79-90.

– Poesie, a cura di G. Canova, M.A. De Luca, P. Minganti, A. Pellitteri, Istituto per l’Oriente, Roma 1976.

– Il fiammifero è in mano mia e le vostre piccole nazioni sono di carta e altri versi, a cura di V. Colombo, San Marco dei Giustiniani, Genova 2001.

– Il libro dell’amore, traduzione di M. Avino, in Antologia della letteratura araba contemporanea. Dalla nahda a oggi, a cura di M. Avino, I. Camera d’Afflitto, A. Salem, Carocci, Roma 2015, pp. 116-117.

– Le mie poesie più belle, traduzione dall’arabo a cura di N. Salameh e S. Moresi, postfazione di P. Caridi, Jouvence, Milano 2016.

Sitografia

- Nizar Qabbani (sito ufficiale): http://www.nizarq.com/

- Silvia Moresi, Nizar Qabbani e Adonis: erotismo e ateismo come forme di rivolta, Libreria Zaum, Bari, 14 novembre 2015 (video): https://www.youtube.com/watch?v=91mj9aHCPQQ

May 30, 2016

Daraya. Dieci cose da sapere

(The Syria Campaign. Traduzione dall’inglese di Claudia Avolio). Daraya, sobborgo di Damasco, si erge per i diritti degli oppressi da oltre un decennio. Da oltre tre anni si trova sotto l’assedio imposto dal regime di Asad che sta prendendo gli abitanti per fame, e rimane fuori dalla portata delle Nazioni Unite il cui staff internazionale siede a pochi chilometri di macchina da qui, in un hotel di lusso a 7 stelle. Per oltre 1000 giorni, Daraya è stata dimenticata dal mondo. Ecco dieci cose di Daraya che tutti dovrebbero sapere.

(The Syria Campaign. Traduzione dall’inglese di Claudia Avolio). Daraya, sobborgo di Damasco, si erge per i diritti degli oppressi da oltre un decennio. Da oltre tre anni si trova sotto l’assedio imposto dal regime di Asad che sta prendendo gli abitanti per fame, e rimane fuori dalla portata delle Nazioni Unite il cui staff internazionale siede a pochi chilometri di macchina da qui, in un hotel di lusso a 7 stelle. Per oltre 1000 giorni, Daraya è stata dimenticata dal mondo. Ecco dieci cose di Daraya che tutti dovrebbero sapere.

1) I suoi famosi vitigni. La maggior parte degli abitanti di Daraya lavora nel settore agricolo e molti di loro coltivano della deliziosa uva che per i siriani è da tempo diventata tutt’uno col nome della città. Chi si trova ancora a Daraya deve sopravvivere col poco cibo che riesce a far crescere localmente, dato che sin dal 2012 nella zona non è stato permesso l’accesso né a cibo né ad alcun aiuto internazionale. Fino a qualche tempo fa c’era una strada che portava a un quartiere circostante, ma è stata chiusa nel febbraio 2016.

2) I suoi abitanti si ergono per gli oppressi da anni. Nel 2002, Daraya ha irrotto sulla scena siriana con le proteste in solidarietà verso i palestinesi attaccati dagli israeliani oltre il confine nel campo di Jenin. Poi l’invasione dell’Iraq nel 2003 ha visto crescere l’attivismo civile con proteste organizzate e pacifiche contro la guerra a guida USA. Sono fiorite allora anche campagne locali per fronteggiare la corruzione e avere quartieri più puliti e questo sotto lo stato di Asad che per decenni ha contrastato ogni sforzo nella direzione di una genuina società civile.

In breve, la coscienza politica di Daraya stava fermentando molto prima dell’inizio delle rivolte nel marzo 2011. Come dice una donna del posto di nome Hanan: “Ci interessavano gli sviluppi politici già da prima della rivoluzione. A casa, io, i miei fratelli e mio padre intavolavamo lunghe discussioni sulla situazione in Siria, ma questi scambi finivano appena mettevamo il naso fuori casa. Tutto era proibito e soggetto al pugno di ferro dell’intelligence”.

3) Le campane della chiesa rintoccano in solidarietà con la rivoluzione. Quando nel marzo 2011 è iniziato il sollevamento pacifico e democratico contro quattro decenni di dittatura della famiglia Asad, gli abitanti di Daraya vi hanno preso sempre parte.

Come scrive Hind Kawabat, una dei negoziatori nei colloqui di pace di Ginevra: “Le campane della chiesa hanno rintoccato a Daraya in solidarietà coi manifestanti. Dai loro balconi nelle strette strade, i siriani cristiani hanno riversato sui manifestanti una pioggia di riso e fiori. Hanno marciato mano nella mano”.

4) Il piccolo Gandhi, fiori contro i proiettili. Ghiyath Matar, una delle molte icone della pacifica rivolta siriana, viveva e lavorava a Daraya. Il giovane che stava per diventare padre porgeva fiori e acqua ai soldati mandati dal regime di Asad a sparare sui manifestanti pacifici. Il suo strenuo impegno rispetto alla non-violenza gli è valso il soprannome di “piccolo Gandhi”, ma è stato per questo anche preso di mira dai servizi di sicurezza del regime.

Un mese prima che Ghiyath compisse 25 anni, il fratello di un amico è stato obbligato dai servizi di sicurezza a telefonargli per chiedergli di aiutarlo. Ghiyath ha intuito che fosse una trappola, ma ci è andato lo stesso. Quattro giorni dopo il suo corpo è stato restituito alla famiglia con buchi di proiettile e segni che si sospetta fossero di tortura.

Forse perché temeva il peggio, Ghiyath ha dato un messaggio ai suoi amici prima di morire: “Ricordatemi quando festeggerete la caduta del regime (…) e ricordate che ho dato l’anima e il sangue per quel momento (…). Che Dio vi guidi lungo la via della lotta pacifica e vi renda vincitori”.

5) Ha inizio l’assedio medievale. Nel novembre 2011 il regime di Asad ha deciso di chiudere l’area sperando di prendere per fame la gente di Daraya e della vicina Muaddamiya perché si sottomettessero. Le due città erano collegate da una sottile striscia di terra. Nel febbraio 2016 sono state separate e ora Daraya si trova completamente isolata e sotto attacco quotidiano, nonostante il parziale cessate-il-fuoco che dovrebbe essere in atto.

6) Testimoni di un massacro, propaganda confessionale. Dopo un anno di rivolta, e dopo innumerevoli arresti e sparizioni di attivisti come Ghiyath, il regime di Asad ha commesso un massacro a Daraya. Come riportato allora dall’Economist, dopo giorni di bombardamenti, le forze del regime hanno chiuso la città e sono andati di porta in porta compiendo esecuzioni di uomini sul posto. In una settimana ci sono stati 350 uccisi, con 200 corpi rinvenuti in un solo giorno. Ci sono state notizie di donne e bambini mitragliati e di decapitazioni.

Il regime ha fatto di tutto per dipingere la violenza come un conflitto confessionale tra gli abitanti, sperando di infondere paura alla comunità cristiana. In realtà, è stata l’unione tra i diversi gruppi a salvare vite. Nelle parole di Hind Kabawat:

“Mentre i soldati del regime andavano di porta in porta cercando la gente per ucciderla, è stata la comunità cristiana di Daraya che ha aperto le proprie porte per proteggere coloro che scappavano dalle atrocità commesse. Una chiesa cattolica ha curato i feriti e ha preparato loro del cibo”.

8) Barili-bomba piovono dal cielo. Daraya è una delle aree più colpite dalla tattica del regime di sganciare barili-bomba su zone abitate da civili. Queste armi improvvisate – spesso vecchi serbatoi riempiti di scarti metallici e altamente esplosivi – sono sganciati da alcuni chilometri nel cielo e precipitano su scuole, ospedali e case, non di rado distruggendo interi complessi in un colpo solo. Secondo la Rete siriana per i diritti umani, Daraya è stata attaccata da 330 barili-bomba nell’arco di due mesi.

9) Quella speranza nata dall’inferno. Da allora, Daraya ha creato un comitato locale che si occupa dell’area: è una delle poche comunità in cui l’amministrazione civile controlla le fazioni militari e non il contrario. Come ha detto a suo tempo uno degli organizzatori: “Non possiamo solo dire ‘Vogliamo rovesciare il regime’. Dobbiamo rendere chiaro quale sia l’alternativa. D’ora in poi, invece di graffiti che insultano il regime, i nostri nuovi slogan saranno lezioni. Scriveremo i principi della nostra rivoluzione – uguaglianza, legge, non-confessionalismo. Offriremo una migliore visione del futuro”.

Anche Razan Zaitune, tra le icone della lotta pacifica della Siria per i diritti umani e la democrazia (sparita nel dicembre 2013) ha detto della città: “Daraya era una stella prima della rivoluzione e tale è rimasta anche durante. Ciò che hanno costruito giovani uomini e donne della città ha richiesto immensi sforzi e ha dato vita a un piccolo modello esemplare per il futuro della Siria, quello che noi sogniamo. L’attivismo nella città non ha smesso di sorprenderci neanche un minuto. È a Daraya che i manifestanti pacifici hanno portato per la prima volta rose e acqua ai soldati dell’esercito siriano che continuavano a ucciderli. A Daraya, si è continuato a tenere alti i cartelli che chiedevano la convivenza anche quando l’intero paese stava cadendo nella disperazione a ogni nuovo massacro”.

10) Il vergognoso silenzio del mondo. Secondo le Nazioni Unite, alcune persone a Daraya sono state ridotte a mangiare l’erba per sopravvivere. Eppure, nonostante la fame e la violenza, la gente di Daraya continua a scendere per le strade, chiedendo che l’assedio finisca.

Possiamo aiutare a porre fine all’assedio di Daraya. Al momento i paesi più potenti del mondo hanno formato la Humanitarian Task Force per far arrivare gli aiuti in aree come Daraya. Malgrado si svolgano incontri da oltre un mese, ancora non sono riusciti a far entrare i convogli. Stanno aspettando un permesso burocratico da parte del regime di Asad, qualcosa di cui risoluzioni ONU successive dicono non aver bisogno.

Qui si può inviare una e-mail ai negoziatori della task force chiedendo che l’assedio venga interrotto subito. Uniamoci per stare dalla parte della coraggiosa gente di Daraya.

May 24, 2016

Il corpo nel romanzo siriano contemporaneo

Luogo simbolico della lotta tra individuo e collettività, il corpo mette in luce le logiche di potere che ostacolano l’affermazione individuale all’interno della società. Proprio il corpo – anzi, la sua rappresentazione letteraria – è il protagonista della monografia Le Corps dans le roman des écrivaines syriennes contemporaines (Brill, 2016) di Martina Censi.

Luogo simbolico della lotta tra individuo e collettività, il corpo mette in luce le logiche di potere che ostacolano l’affermazione individuale all’interno della società. Proprio il corpo – anzi, la sua rappresentazione letteraria – è il protagonista della monografia Le Corps dans le roman des écrivaines syriennes contemporaines (Brill, 2016) di Martina Censi.

In questo saggio il corpo ci viene restituito nelle sue molteplici manifestazioni, legate al godimento e alla sofferenza, alle funzioni fisiologiche che suscitano disgusto, alla malattia, alla tortura volta a privare l’essere umano della propria voce e alla morte.

L’autrice esplora le rappresentazioni del corpo all’interno di sei romanzi di altrettante scrittrici siriane tra le più attive e note a livello internazionale*. Tutti i romanzi sono stati pubblicati tra il 2004 e il 2011, all’alba di quella che ai suoi inizi è stata definita come rivoluzione o primavera siriana. Sono libri pervasi da molteplici rappresentazioni del corpo che contribuiscono a mettere in discussione luoghi comuni e stereotipi ai quali troppo spesso si fa riferimento per analizzare una realtà profondamente complessa ed eterogenea.

Questo testo cerca di fornire qualche strumento per meglio comprendere lo status dell’individuo all’interno della società siriana e il suo complesso rapporto con la collettività, sia essa identificata con il partito al potere, l’etnia, la confessione religiosa o la famiglia.

Le scrittrici analizzate non si limitano alla narrazione dell’esperienza femminile del corpo, ma approfondiscono anche la rappresentazione del corpo maschile. La loro scrittura contraddice l’associazione tra corpo ed erotismo, spesso strumentalizzata per relegare l’esperienza femminile della scrittura in una sorta di subcategoria al di fuori della produzione letteraria considerata “alta”.

Esse attingono all’esperienza “differente” delle donne, storicamente relegate ai margini, per farsi portavoce del marginale, del diverso, del represso, in altre parole dell’individuo – senza distinzioni di genere – che non ha diritti, che non può far sentire la propria voce e vedere rispettata la propria unicità.

_________

* I sei romanzi analizzati con riferimento all’ambito teorico dei gender studies e della critica femminista sono: Kursi (Una sedia, 2009) di Dima Wannus; Hurras al-hawa’ (I guardiani dell’aria, 2009) di Rosa Yasin Hasan; Banat al-barari (Le ragazze delle terre selvagge, 2011) di Maha Hasan; Raʼihat al-qirfa (Il profumo della cannella, 2008) di Samar Yazbik; Imraʼa min hadha al-ʻasr (Una donna di questo secolo, 2004) di Hayfaʼ Bitar e Burhan al-ʻasal (La prova del miele, 2007) di Salwa al-Naʻimi.

May 21, 2016

Come la rivoluzione siriana mi ha trasformata

(di Budour Hassan. Traduzione dall’inglese di Paolo D’Urbano*). Il mondo gira intorno alla Palestina, o così pensavo fino al 2011.

(di Budour Hassan. Traduzione dall’inglese di Paolo D’Urbano*). Il mondo gira intorno alla Palestina, o così pensavo fino al 2011.

Ho sempre pensato che la causa palestinese fosse la prova del nove per sapere quanto qualunque persona lottasse per la libertà e la giustizia. La Palestina era l’unica e sola bussola che doveva guidare qualunque rivoluzione araba. Un regime poteva essere giudicato buono o cattivo, prima di ogni cosa, in base alla sua posizione nei confronti della causa palestinese. Ogni evento doveva essere letto attraverso la prospettiva palestinese. I popoli arabi ci hanno abbandonato, e noi abbiamo ispirato il mondo intero con la nostra resistenza.

Sì, mi definisco un’internazionalista. Credo in ideali universali e umanisti. Spesso e volentieri ho parlato della necessità di rompere ogni confine e iniziare una rivoluzione socialista.

Poi è arrivata la Siria, e la mia ipocrisia e la fragilità di quegli ideali è stata smascherata.

Quando ho sentito per la prima volta che i siriani a Daraa chiedevano una riforma del regime, il 18 marzo 2011, tutto quello che riuscivo a pensare, incoscientemente, era: “Se lo scenario egiziano si ripetesse in Siria, sarebbe un disastro per la Palestina.”

Non pensavo alle persone uccise dal regime quel giorno. Non pensavo a quelli arrestati o torturati.

Non pensavo all’inevitabile repressione del regime.

Non ho accolto le incredibili e coraggiose proteste di Daraa con lo stesso entusiasmo e fervore che ho provato durante le insurrezioni in Tunisia, Egitto, Bahrain, Yemen e Libia.

Tutto quello di cui ero capace era un sospiro di sospetto e paura.

“Assad è un tiranno e il suo regime è corrotto,” pensavo tra me e me, “ma il risultato della sua caduta potrebbe essere catastrofico per la Palestina e la resistenza.” Quel sacro asse di resistenza aveva allora, per me, un valore ben più grande delle vite siriane falciate dai suoi difensori.

Ero uno di quei cuori che sobbalzano quando Hassan Nasrallah appare in TV. Ho archiviato numerosi video su Youtube dei suoi discorsi e pianto mentre ascoltavo le canzoni che esaltavano la resistenza e le sue vittorie.

E mentre sostenevo in via di principio le richieste dei manifestanti siriani, praticavo questo sostegno con riluttanza, davo un supporto condizionale. Non era nemmeno solidarietà perché ero semplicemente egoista e totalmente concentrata sulla Palestina.

Ho re-tweettato il post di un attivista egiziano che chiedeva ai siriani di esporre la bandiera palestinese, per “smontare” la propaganda di regime. Il popolo siriano è sceso in strada per difendere quegli stessi ideali universali in cui dico di credere, eppure non riuscivo a leggere la loro lotta se non all’interno della mia ottica palestinese. Mi definivo internazionalista ma le preoccupazioni dei palestinesi erano più importanti delle vittime siriane. Ho vergognosamente partecipato alle Olimpiadi della Sofferenza e mi irritavo quando vedevo che il dolore siriano occupava più pagine di quello palestinese sui giornali. Ero talmente ingenua da non notare come i drammi di siriani e palestinesi siano semplici note a margine e che le ultime notizie sarebbero diventate subito routine, troppo ripetitive e senza valore nello spazio di alcuni mesi.

Sostenevo di rifiutare ogni forma di oppressione e allo stesso tempo mi aspettavo che il leader di una milizia confessionale dicesse qualcosa sulla Siria e parlasse appassionatamente della Palestina.

La rivoluzione siriana mi ha processato per aver tradito i miei princìpii. Ma invece di condannarmi, mi ha insegnato la lezione della vita: una lezione impartita con grazia e dignità.

Data con amore, da donne e uomini che hanno ballato e danzato per le strade, sfidando il pugno di ferro con creatività, rifiutando di arrendersi mentre venivano inseguiti dalle forze di sicurezza, trasformando funerali in esuberanti marce per la libertà, ripensando i modi per sovvertire la censura di regime; introducendo azioni collettive in mezzo a violenze inenarrabili; e inneggiando all’unità contro l’incitamento alle divisioni settarie; e invocando il nome della Palestina in numerose manifestazioni e portando la bandiera palestinese senza avere bisogno di una blogstar egiziana che chiedesse loro di farlo.

Si è trattato di un processo di apprendimento graduale in cui ho dovuto confrontare i miei pregiudizi su come la rivoluzione “dovrebbe essere,” e come dovremmo reagire di fronte a un movimento che si oppone ad un regime nominalmente pro-Palestina. Ho cercato disperatamente di non guardare la brutta faccia sotto la maschera di resistenza indossata da Hezbollah, ma la rivoluzione ha strappato quella maschera. E non è stata l’unica maschera ad essere strappata, molte altre hanno subìto la stessa sorte. Ora i volti reali di autoproclamati guerrieri per la liberà e della sinistra da salotto sono esposte; le voci siriane represse per lungo tempo sono emerse.

Come si può non essere ispirati da un popolo che riscopre la propria voce, che trasforma canzoni popolari e slogan calcistici in canti rivoluzionari? Come si fa a restare impassibili davanti a proteste organizzate contro i carri armati?

La geografia siriana era ben più diversa e ricca di quella rappresentata dal regime e da quella narrazione ufficiale che è collassata nel momento in cui i siriani marginalizzati hanno ricostruito le proprie narrazioni. L’arcobaleno siriano ha molti più colori di quelli concessi dal regime. E i siriani hanno potuto alzare la propria voce in posti diversi dagli stadi di calcio, usando i loro famosi canti di vittoria in piazze pubbliche e strade per maledire Hafez al-Assad, il “leader eterno.”

Se il nome di Hafez al-Assad poteva essere solo sussurrato con terrore prima del 2011, la gente ha finalmente potuto maledire lui e suo figlio [Bashar n.d.r.] apertamente, destabilizzando l’egemonia simbolica e fisica della sua dinastia a partire dalle sue fondamenta.

Non potevo rimanere neutrale mentre i siriani ridefinivano il possibile e allargavano i confini del potere popolare, seppur per un breve periodo, durante quei primi mesi di speranza fatale.

Restare neutrale non sarebbe stato un atto di tradimento nei confronti di tutto ciò che sostengo? Come posso leggere la frase di Howard Zinn “Non puoi essere neutrale su un treno in movimento” a quelli seduti sulle barricate in Palestina, mentre facevo lo stesso in Siria? La rivoluzione siriana ha fatto crollare la staccionata sotto di me. Ho riscoperto la mia voce grazie alla mobilitazione di massa che ho visto in Siria. Ascoltavo gli audio delle proteste siriane, memorizzavo le canzoni, le ripetevo durante le proteste in Palestina. Pensare al coraggio dei siriani rendeva immediatamente la mia voce più potente e mi aiutava a superare qualsiasi leggero sentimento di paura.

Non puoi scegliere la nazionalità in cui nasci ma non devi essere incatenato ad essa.

La mia identità siriana, il mio senso di appartenenza alla rivoluzione siriana, non mi è stata imposta. Ho scelto di adottarla. Non ho mai messo piede in Siria. Fino al 2013 non avevo neanche mai incontrato in carne ed ossa un siriano che non provenisse dalle Alture del Golan occupate. La mia connessione principale con i siriani erano e restano social media e Skype. Eppure non potevo non sentirmi siriana e identificarmi completamente con la loro lotta.

Fino al 2011, i miei discorsi sull’abbattimento dei confini e la solidarietà internazionale erano solo chiacchiere, retorica. Grazie alla rivoluzione siriana, ho finalmente capito cosa significhi realmente la parola solidarietà.

Ho sempre pensato che la gente dovesse sostenere la causa palestinese senza imporre condizioni, senza prediche né lezioni, senza dettature. Quando la rivoluzione siriana è iniziata, ho agito esattamente come quei predicatori da poltrona che chiedevano ai palestinesi una rivoluzione del gelsomino, chiedendoci costantemente un nuovo Gandhi o Martin Luther King. Ma mentre la rivoluzione proseguiva, ho potuto finalmente comprendere il vero significato dell’espressione solidarietà dal basso, una solidarietà incondizionata ma allo stesso tempo critica. Ho visto come persone come il martire Omar Aziz hanno applicato un auto-governo orizzontale in alcuni dei quartieri più conservatori e tradizionali, e ho imparato molto da questo modello.

Ho imparato il significato di solidarietà comunitaria e unione siro-palestinese da residenti palestinesi nel campo rifugiati di Daraa: hanno rischiato la propria vita per contrabbandare pane e medicine e rompere l’assedio sulla città insorgente di Daraa. Non era solo un atto umanitario; era un atto politico e l’inizio della formazione di un’identità, quella del rivoluzionario siro-palestinese.

Khaled Bakrawi, un rifugiato palestinese a Yarmouk, e Zaradasht Wanly, un giovane siriano di Damasco, sono stati entrambi feriti dalle forze di occupazione israeliane durante le “marce di ritorno” alle Alture del Golan nel 2011. Sia Khaled che Zaradasht sono stati uccisi dal regime siriano: il primo a causa delle torture subìte, il secondo colpito a morte durante una manifestazione pacifica.

I siriani hanno marciato in solidarietà con Gaza in mezzo alle macerie delle proprie case distrutte dai bombardamenti del regime siriano. I Giovani Rivoluzionari Siriani hanno pubblicato manifesti contro la pulizia etnica della Palestina nel Naqab quando la maggior parte dei membri del gruppo si nascondeva, era in prigione, in esilio, o sottoterra.

Questa è la solidarietà degli oppressi che i siriani hanno saputo trasformare da forma retorica a pratica. Come si fa a non ammirarla?

Se la seconda Intifada nell’ottobre del 2009 ha plasmato la coscienza politica e l’identità nazionale di una undicenne che aveva appena lasciato un piccolo villaggio per trasferirsi in città; la prima ondata della rivoluzione siriana nel marzo 2011 ha fatto rinascere una donna rendendola più sicura di sé a Gerusalemme. Gerusalemme, la mia città, quella che ho scelto di chiamare casa, non poteva in nessun modo essere liberata dagli oppressori della mia gente, dei siriani. Quelli che bombardano un ospedale che porta lo stesso nome non possono appropriarsi dello spirito di Gerusalemme.

Invece di crearmi problemi nel conciliare le mie identità palestinese e siriana, l’insurrezione siriana ha rafforzato il mio impegno nella lotta di liberazione palestinese: la liberazione della terra dall’occupante e la liberazione della causa da dittatori e opportunisti.

E mentre ho perso l’amicizia di persone che un tempo consideravo compagni per via del loro sostegno al regime siriano, ho anche trovato nuove, durature amicizie che hanno riempito il mio mondo di calore e forza.

Devo tanto alla rivoluzione siriana, che mi ha fatto rinascere. Non sono nella posizione, non mi ritengo così importante, né ho voglia di parlare in nome di nessuno, tanto meno del popolo palestinese, ma devo fare le mie scuse personali al popolo siriano. Non avrei mai dovuto esitare a sostenere la loro giusta causa. Non avrei mai dovuto anteporre considerazioni di carattere geopolitico alle vite dei siriani; e non avrei mai dovuto essere così ingenua da credere alla propaganda dell’asse di resistenza.

Devo le mie scuse ad un popolo che, per decenni, è stato calpestato, ridotto al silenzio e umiliato in nome della mia causa; ad un popolo il cui unico incontro con la “Palestina” è stato nei sotterranei di una prigione che portava il suo nome; un popolo da sempre deriso e accusato di essere troppo remissivo per poi essere abbandonato proprio nel momento in cui è insorto.

Devo le mie scuse ad un popolo accusato della carneficina commessa contro di esso, così come è successo a noi, traditi da un’opposizione che pretendeva di rappresentarli, così come è successo a noi. Devo le mie scuse ad un popolo cinicamente chiamato ad offrire un’alternativa al regime di Assad e agli islamisti mentre bombe e missili cadevano sulle loro teste. Quelle stesse persone che chiedono “Dov’è l’alternativa?” ignorano che i siriani pronti ad offrire una visione progressista sono stati arrestati, uccisi o esiliati dal regime.

Si potrebbe pensare che i palestinesi dovrebbero conoscere bene il cinismo che anima il discorso delle alternative e non dovrebbero imporre la stessa cosa a persone oppresse e impegnate e ricostruire tutto dalle macerie.

Eppure, nonostante le contraddizioni, palestinesi e siriani condividono lo stesso anelito per la libertà, lo stesso bruciante desiderio di vivere una vita dignitosa e il sogno di camminare per le strade della vecchia città di Damasco e Gerusalemme.

La strada che dovremo fare per giungere lì, tuttavia, non è quella che il regime e Hezbollah hanno disseminato di cadaveri, ma quella costruita dalle mani di partigiani palestinesi e siriani: da gente che sa che la propria libertà sarà sempre incompleta senza quella dei suoi fratelli e sorelle.

____________________

* La versione originale dell’articolo in inglese è disponibile qui. La traduzione italiana è stata pubblicata originariamente su Tutto in 30 secondi che ringraziamo per la gentile concessione.

May 4, 2016

Beirut Madinati, la nuova lista civica dal basso

(di Sara Manisera, per SiriaLibano). Nonostante il tanfo ributtante che aleggia nell’aria, a Beirut si respira primavera. Non capita spesso di vedere persone occupare degli spazi pubblici. Sono pochi e malagevoli e alcuni sono chiusi al pubblico, come Horsh Beirut, un grande parco non lontano dal centro cittadino. Nelle ultime settimane, invece, molte persone si sono date appuntamento nei luoghi più impervi e nascosti, sulle scale che sormontano la città, in piccoli giardini, nei quartieri più dimenticati e in appartamenti. Letteralmente case aperte. Ogni lunedì, a Badaro, quartiere di bar e ristoranti, tutti potevano entrare, partecipare, fare domande ai volontari e ai partecipanti di questo nuovo movimento dal basso: Beirut Madinati.

“Beirut Madinati – Beirut la mia città – è prima di tutto un’idea di cambiamento”, racconta Ramzi Husseini, uno dei duemila volontari che animano il movimento. “Siamo tutte persone che vogliono un cambio e che credono in esso”. L’iniziativa nata a dicembre da un gruppo di esperti e professori dell’Università americana di Beirut (AUB), è cresciuta, si è ingrandita e strutturata.

“Alla prima grande assemblea organizzata a gennaio a Sin el Fil, c’erano più di seicento persone”, racconta il giovane volontario. In concomitanza è stata stabilita una strategia – coinvolgere il più ampio numero di persone – e fissato un obiettivo, le elezioni municipali.

In questi mesi più di duemila volontari si sono coordinati dal basso in comitati, distribuendo volantini, organizzando dibattiti e parlando con le persone nei differenti quartieri. “Abbiamo ascoltato e parlato con altri cittadini, frustrati come noi di questa paralisi”, racconta una studentessa universitaria. Dopo aver raccolto le voci stanche e disilluse dei cittadini, è stato scritto il programma; sessantacinque pagine, obiettivi di corto, medio e lungo periodo, in cui si parla di accessibilità alla casa, di ambiente e riduzione dello smog, di mobilità e infrastrutture, di protezione del patrimonio culturale e artistico, di gestione dei rifiuti.

Già di per sé una vera rivoluzione, se si considera che nessuno degli altri partiti politici ha presentato un programma elettorale per le elezioni che si terranno il prossimo 8 maggio.

Ma l’altra vera rivoluzione è la lista dei candidati: dodici donne e dodici uomini. Tra di loro esponenti della società civile e del terzo settore, un cardiologo, un pescatore, una studentessa universitaria dei movimenti operai, una regista cinematografica, un cantante popolare e un architetto. Persone scelte in base alle competenze e alla loro appartenenza territoriale, per rispettare i fragili equilibri confessionali del paese levantino. “Ci siamo uniti per un progetto comune per la nostra città”, spiega Ibrahim Mneimneh, candidato sindaco della lista. L’architetto, di religione sunnita, lo ribadisce: “Utilizziamo un linguaggio che rompe tutte le barriere identitarie e confessionali. Parliamo da cittadini a cittadini”. Beirut Madinati si finanzia attraverso donazioni private soggette a delle limitazioni e con il crowd-funding.

Il nuovo soggetto politico che ricorda gli albori del partito politico spagnolo Podemos deve affrontare però, un’insidiosa difficoltà, l’astensionismo. Nelle ultime elezioni municipali solo il venti per cento dei cittadini è andato a votare. “I libanesi non partecipano perché non hanno un’alternativa a questo sistema marcio”, dichiara Yorgui Teyrouz, uno degli altri candidati poco più che trentenne. Sarà l’entusiasmo che si percepisce negli sguardi e nei sorrisi di chi prende il microfono in mano nei dibattiti o forse sarà l’energia dei candidati ma qualcosa nelle ultime elezioni cambierà. O almeno sarà un inizio.

Lorenzo Trombetta's Blog