Lizzie Crowdagger's Blog, page 4

April 18, 2022

Festival des Intergalactiques

Oi, Oi ! (c’est la version tutoyé de « Oyez, oyez ! »).

J’ai, encore une fois, l’inénarrable plaisir de vous annoncer que j’aurai l’honneur d’être présente au festival des Intergalactiques à Lyon le samedi 23 et dimanche 24 avril, dont la thématique horriblement d’actualité est « No future » (ou 未来がない pour se la péter) (ou « Pas de futur » pour respecter la loi Toubon).

Le festival lui-même comporte des évènements du 21 au 26, et vous pouvez retrouver toute la programmation ici. Je serai quant à moi le samedi et le dimanche à la MJC Monplaisir (25, avenue des frères Lumière 69008 LYON) avec, ma foi, un planning plutôt chargé :

Samedi 23 avril14h, salle 3 : Table ronde Parodies, humour et subversion : le rire dans l’imaginaire15h30 à 17h, salon du livre : dédicace17h, salle 2 : Table ronde : Punk : tout est dans le suffixe ?Dimanche 24 avril11h30 à 13h, salon du livre : dédicace14h à 15h30, salon du livre : dédicace15h30, salle 2 : Table ronde : Survivre ensemble : nos communautés nous sauveront-elles de la fin du monde ?17h à 18h, salon du livre : dédicaceThe post Festival des Intergalactiques first appeared on Lizzie Crowdagger, écrivaine holistique.

April 11, 2022

Voter Le Pen, c’est être raciste

La « dédiabolisation », la candidature alternative de Zemmour, tout comme la reprise d’un certain nombre de ses propositions par des partis au gouvernement, ont pu masquer un fait essentiel : le Rassemblement National reste, comme le Front National avant lui, un parti fondamentalement raciste.

Ce n’est pas ce que Marine Le Pen a forcément mis le plus en avant dans cette campagne présidentielle, n’ayant pas à le faire puisque Zemmour pouvait se charger de la faire passer pour une « modérée », mais il n’en reste pas moins que son programme contient un certain nombre de mesures violemment racistes et discriminatoires, comme son projet de priorité nationale, qui reviendrait à priver les personnes n’ayant pas la nationalité française de droits fondamentaux, ou encore l’interdiction complète du port du voile.

(Bien entendu, le projet de Marine Le Pen ne se limite pas à cela, et est aussi inquiétant à bien des égards, qu’il s’agisse du droit d’autres minorités, d’un pouvoir encore plus répressif, du traitement des droits humains, etc., mais il serait trop long de développer tous ces aspects ici.)

Il convient donc de rappeler l’évidence : adhérer à un tel projet, c’est être raciste. Utiliser le vote Le Pen comme un vote « de colère » ou de « protestation » face à Emmanuel Macron, c’est n’avoir aucun problème avec le cœur profondément raciste de ce parti, ce qui revient dans les faits à les cautionner et à être également raciste soi-même.

On m’objectera peut-être qu’il s’agit d’une position ici très « morale ». Je l’assume pleinement, et il me semble qu’à l’heure où les médias ont permis l’accession à de tels scores de candidats fascistes, où des politiques se servent avec cynisme de tels partis pour espérer faciliter leur réélection, réaffirmer quelques principes moraux fondamentaux ne fera peut-être pas de mal.

Il n’en reste pas moins que, dans ce contexte de deuxième tour, un vote Macron peut se défendre pour permettre d’éviter le pire, ce qui ne saurait évidemment être le cas d’un vote Le Pen.

Le gouvernement Macron n’est absolument pas exemplaire en la matière, et porte une lourde part de responsabilités sur la vulgarisation d’un certain nombre des thématiques d’extrême-droite, qu’il s’agisse de la croisade « anti-woke » de Blanquer, de Darmanin qui trouve Le Pen « trop molle », ou encore de mesures islamophobes déguisés en lutte contre l’islamisme.

Qu’il s’agisse de voter Macron, de s’abstenir, ou de voter blanc ou nul, aucune alternative ne sera pleinement satisfaisante ce 24 avril.

Cependant, celles-ci ne feront pas intrinsèquement de vous quelqu’un de raciste.

Voter Le Pen, si.

Ne soyez pas raciste, ne votez pas Le Pen.

The post Voter Le Pen, c’est être raciste first appeared on Lizzie Crowdagger, écrivaine holistique.

January 28, 2022

La mise en page dans les dialogues et ses implications

(Article mis à jour en janvier 2022, à l’occasion de son transfert sur le nouveau site)

Les seules normes acceptablesLe roman est, bar bien des aspects, un format très conservateur du point de vue de la forme. Les fioritures y sont malvenues, et on se contentera en général d’utiliser le format éprouvé, tandis que tout ce qui en sort sera mal considéré.

Les dialogues sont un bon exemple de cela. On pourrait envisager de nombreuses façons de représenter des dialogues entre personnages : le format « théâtre » , où chaque ligne prononcée est précédée par le nom du personnage qui le prononce, pourquoi pas mettre le contenu de ce qui est prononcé dans un cadre où une bulle façon bande dessinée, un placement différent du texte selon l’interlocuteur (comme dans les discussions sur messagerie), etc.

Mais le roman est quelque chose d’assez figé, et permet au final assez peu d’expériences au niveau de la forme. Si vous voulez faire mumuse, faites du jeu vidéo, un blog, ou je ne sais quoi, mais là c’est de la littérature, c’est du sérieux, on ne fait pas n’importe quoi.

Tout ça pour dire qu’il n’y a, en français, que deux écoles « légitimes » pour la mise en page des dialogues dans les nouvelles et romans : la première, que j’appellerai « classique », qui utilise les guillemets, et la seconde, appelons-la « moderne »[1]J’ai déjà vu utiliser le terme « à l’anglosaxonne », expression qui j’avoue me perplexifie car dans les textes anglais et américains on n’utilise justement que des guillemets et on ne voit … Continue reading jQuery('#footnote_plugin_tooltip_550_9_1').tooltip({ tip: '#footnote_plugin_tooltip_text_550_9_1', tipClass: 'footnote_tooltip', effect: 'fade', predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: 'top center', relative: true, offset: [-7, 0], });, qui s’en dispense, se contentant des tirets cadratins.

Un exemple concret, dans la version « classique » :

« Bonjour, fit-il. Comment allez-vous ?

— Ma foi, pas si mal, répondit-elle. Et vous ?

— On fait aller. »

et la même chose dans la version « moderne » :

Préférence personnelle

— Bonjour, fit-il. Comment allez-vous ?

— Ma foi, pas si mal, répondit-elle. Et vous ?

— On fait aller.

Voilà, voilà, en soi tout cela n’est pas passionnant : ça ne change pas forcément grand-chose et ça dépend surtout du style de l’éditeur. Sauf que quand on s’auto-édite, vu qu’on a aussi ce rôle, on doit bien se poser la question de savoir lesquels on utilise.

Personnellement, j’étais plutôt une traditionaliste adepte des guillemets. Notamment, je trouvais ça intéressant parce que ça permettait de clarifier ce qui relevait ou pas du dialogue dans le cas d’incise longue, ou d’insérer des actions au milieu d’une ligne de dialogue :

« Bonjour », fit-il en enlevant son chapeau, qui manqua de lui glisser des doigts dans le processus. « Comment allez-vous ?

— Ma foi, pas si mal. » Elle s’alluma une cigarette. « Et vous ?

— On fait aller. »

Dans un cas comme ça, je trouve que le passage sur le chapeau qui manque de glisser des doigts rend la première ligne de dialogue un peu difficile à lire sans les guillemets : il faut un effort pour savoir ce qui relève du dialogue ou de la narration (pas un effort colossal, je dois l’admettre, mais je suis une lectrice feignante) :

— Bonjour, fit-il en enlevant son chapeau, qui manqua de lui glisser des doigts dans le processus. Comment allez-vous ?

Par ailleurs, le « Elle s’alluma une cigarette » ne peut pas être inclus tel quel dans la version moderne (ce n’est pas une incise) et nécessite donc de couper le dialogue (ce qui n’est pas forcément un mal, d’ailleurs) :

Une parenthèse anti-parenthèse

— Ma foi, pas si mal.

Elle s’alluma une cigarette.

— Et vous ? reprit-elle.

— On fait aller.

Il y a une alternative au fait de couper le dialogue en plusieurs lignes, qui est de montrer une indication claire que cela ne relève plus du dialogue (ce qui est prononcé par le personnage) mais de la narration :

— Ma foi, pas si mal. (Elle s’alluma une cigarette.) Et vous ?

— On fait aller.

J’ai une opinion assez tranchée sur le sujet : il y a déjà une façon claire d’indiquer que quelque chose relève ou pas du dialogue, c’est des foutus guillemets. Si t’as envie de te débarrasser des guillemets dans les dialogues, d’accord, mais ne va pas les remplacer par quelque chose qui n’est pas adapté parce que ça a déjà un autre sens. Par exemple dans le cas suivant :

— Ma foi, pas si mal. (Et entre nous, pas si bien non plus, hein.) Et vous ?

Est-ce que le « (Et entre nous, pas si bien non plus, hein.) » est prononcé par le personnage, les parenthèses servant à une indication de ton ? Est-ce que c’est le narrateur qui indique que le personnage ne va pas si bien ? Ben, ON SAIT PAS.

Vous me direz, on peut trouver autre chose que les parenthèses, ajouter une autre façon (par exemple les italiques) pour indiquer qu’on sort du cadre du dialogue, mais ça ne change rien au problème principal : on a quelque chose qui est fait pour ça, et c’est les guillemets. Si tu te retrouves à devoir mettre des parenthèses à la place, c’est peut-être que tu devrais utiliser l’autre méthode pour la mise en page des dialogues. Et si tu ne veux pas mettre de guillemets, soit, mais dans ce cas il faut un minimum d’adaptation.

Bon, en vrai vous faites ce que vous voulez, hein, je ne juge pas, je dis juste que c’est de la merde.

Une expérience sans guillemetsQuand j’ai corrigé un peu Sorcières & Zombies à l’époque de la rédaction de la première version de cet article, j’en ai profité pour passer à cette méthode « moderne », sans guillemets (et sans parenthèses non plus (enfin, pour marquer qu’il ne s’agit pas du dialogue, sinon je n’ai rien contre les parenthèses)). Je voulais voir ce que ça donnait et ce que je devais changer.

Et, au final, ça ne change pas grand chose : pour 80% (estimation pifométrique) des lignes de dialogues, un « chercher/remplacer » était suffisant. Mais il y avait les soucis dont je parlais au-dessus, d’incises trop longues et d’actions au milieu des dialogues.

Et ce qui est intéressant, en devant adapter ces cas-là, c’est que je me suis rendue compte que ce n’était pas juste un souci de forme, mais que ça influençait un peu sur la façon d’écrire. Pour reprendre l’exemple avec l’incise trop longue :

« Bonjour », fit-il en enlevant son chapeau, qui manqua de lui glisser des doigts dans le processus. « Comment allez-vous ?

— Ma foi, pas si mal. » Elle s’alluma une cigarette. « Et vous ?

— On fait aller. »

Bon, on voit que l’incise est trop longue, donc on en fait une action à part :

— Bonjour, fit-il.

Il enleva son chapeau, qui manqua de lui glisser des doigts dans le processus.

— Comment allez-vous ?

Ah, mais là ça ne va plus trop, parce que le tiret cadratin, normalement, indique une alternance, et là c’est la même personne qui parle alors que rien ne l’indique. Résultat, à la lecture, on pourrait croire que c’est à lui qu’on pose la question « Comment allez-vous ? ». Pour régler ça, on pourrait se contenter d’un truc genre « reprit-il » ou « continua-t-il », mais il ne faut pas en abuser (et on va peut-être déjà en avoir besoin en-dessous), donc faisons en sorte que ce soit clair d’une autre façon :

— Bonjour, fit-il.

Il enleva son chapeau, qui manqua de lui glisser des doigts dans le processus. Il tâcha de ne pas se laisser décontenancer et poursuivit :

— Comment allez-vous ?

— Ma foi, pas si mal.

Elle s’alluma une cigarette.

— Et vous ? demanda-t-elle.

— On fait aller.

Ha, mais une seconde. Vous ne trouvez pas que ce « Elle alluma sa cigarette » fait un peu cheap, maintenant ? Quand c’était au milieu d’une ligne de dialogue, ça passait bien, mais là avec son paragraphe à part ça fait quand même un peu radin, on serait tentée d’étoffer un minimum :

Elle sortit un briquet Zippo doré d’une poche de son blouson en cuir et s’alluma une cigarette. Elle prit le temps de savourer une bouffée de tabac avant de demander :

— Et vous ?

Bon, je concède que c’est un exemple un peu bidon, mais vous voyez un peu l’idée : en passant uniquement d’une différence sur la mise en forme, ça entraîne des changements dans le texte lui-même, avec moins de participes présents (« en enlevant ») mais plutôt des verbes d’actions (« il enleva »), avec peut-être des descriptions étoffées à certains endroits ou à l’inverse supprimées à d’autres.

La forme influence le fondÉvidemment, quand j’ai fait ce changement de mise en forme, ça n’a entraîné que des modifications mineures, mais j’ai tout de même l’impression que si j’avais utilisé directement cette façon de mettre en page les dialogues au moment de l’écriture, il y aurait eu plus de différence.

Depuis la rédaction de la première version de cet article, j’ai utilisé cette approche « moderne » pour un certain nombre de romans, en partie parce que j’avais l’impression que ça me forcerait à éviter l’abus de participes présent et à mettre un peu plus de descriptions au milieu des dialogues, choses qui ne feraient pas de mal à mes textes.

Je prenais ce choix de mise en forme des dialogues, entre école « classique » et « école moderne », uniquement sous l’angle esthétique et de la mise en page, mais au final j’en suis venue à de changer de façon de faire non pas uniquement pour ces raisons, mais pour ce que ça implique[2]Sans être sûre de cerner tout ce que ça implique exactement. jQuery('#footnote_plugin_tooltip_550_9_2').tooltip({ tip: '#footnote_plugin_tooltip_text_550_9_2', tipClass: 'footnote_tooltip', effect: 'fade', predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: 'top center', relative: true, offset: [-7, 0], }); sur la façon d’écrire ces passages de dialogues.

Si je fais le bilan depuis, est-ce que ça a changé grand-chose à ma façon d’écrire ? Probablement pas tant que ça, mais un peu quand même.

Et puis, depuis, je me suis amusée dans quelques expériences à faire des dialogues absolument verboten dans un roman, notamment avec des fictions interactives ou des visual novels (que je n’ai jamais achevées, mais peu importe), et, là encore, le changement de forme, que ce soit avec les contraintes ou au contraire les nouvelles possibilités offertes, impacte nécessairement un minimum sur la façon d’écrire.

Bref, je sais bien que j’invente pas l’eau chaude dans ce billet, mais je voulais juste partager cet exemple de comment une simple façon de mettre en forme peut avoir plus d’impact qu’on ne le croit.

Notes[+] Notes ↑1 J’ai déjà vu utiliser le terme « à l’anglosaxonne », expression qui j’avoue me perplexifie car dans les textes anglais et américains on n’utilise justement que des guillemets et on ne voit jamais de tirets cadratins. ↑2 Sans être sûre de cerner tout ce que ça implique exactement. function footnote_expand_reference_container_550_9() { jQuery('#footnote_references_container_550_9').show(); jQuery('#footnote_reference_container_collapse_button_550_9').text('−'); } function footnote_collapse_reference_container_550_9() { jQuery('#footnote_references_container_550_9').hide(); jQuery('#footnote_reference_container_collapse_button_550_9').text('+'); } function footnote_expand_collapse_reference_container_550_9() { if (jQuery('#footnote_references_container_550_9').is(':hidden')) { footnote_expand_reference_container_550_9(); } else { footnote_collapse_reference_container_550_9(); } } function footnote_moveToReference_550_9(p_str_TargetID) { footnote_expand_reference_container_550_9(); var l_obj_Target = jQuery('#' + p_str_TargetID); if (l_obj_Target.length) { jQuery( 'html, body' ).delay( 0 ); jQuery('html, body').animate({ scrollTop: l_obj_Target.offset().top - window.innerHeight * 0.2 }, 380); } } function footnote_moveToAnchor_550_9(p_str_TargetID) { footnote_expand_reference_container_550_9(); var l_obj_Target = jQuery('#' + p_str_TargetID); if (l_obj_Target.length) { jQuery( 'html, body' ).delay( 0 ); jQuery('html, body').animate({ scrollTop: l_obj_Target.offset().top - window.innerHeight * 0.2 }, 380); } }The post La mise en page dans les dialogues et ses implications first appeared on Lizzie Crowdagger, écrivaine holistique.

January 24, 2022

Réflexions sur les enjeux dans un roman

(Billet mis à jour le 24 janvier 2022)

Une fiction prenante arrive à vous convaincre qu’il y a énormément de choses en jeu dans l’histoire et c’est à priori quelque chose de fondamental, peut-être pas pour le roman en général, mais au moins pour ceux qui ont une certaine vocation divertissante, et en tous cas dans les genre de la fantasy, du polar ou encore de la science-fiction.

Cependant„ j’ai parfois l’impression qu’il peut y avoir l’idée qu’en gros, « plus il y en a, mieux c’est » : plus les enjeux sont importants, plus l’histoire sera captivante. Je pense que, pour le coup, c’est assez faux, ou en tout cas pas si simple. Même si ça reste un peu confus dans ma tête, je voulais donc essayer de mettre un peu au « propre » mon début de réflexion sur le sujet.

Avertissement de rigueurComme à chaque fois que je m’aventure dans les eaux bourbeuses de la théorie, je tiens à préciser que je n’ai aucune formation littéraire : c’est juste que j’écris des bouquins de fantasy et de science-fiction, et des fois je me pose des questions. Notamment, je n’ai sans doute pas le vocabulaire « officiel » et je ne connais pas forcément les grands textes théoriques. Tout ça pour dire que si vous êtes un peu calé·e dans ce domaine, d’abord, soyez un peu indulgent·e, et surtout n’hésitez pas à me dire « là le concept que tu décris en fait c’est ce que Machin appelle bidule ».

DéfinitionsComme je l’ai dit, je ne maîtrise pas le vocabulaire, donc il y a peut-être des mots qui existent déjà et qui ne sont éventuellement pas les mêmes (surtout pour le dernier d’entre eux), mais je voudrais quand même commencer par donner les définitions pour être sûre que ce soit à peu près clair (pour moi à défaut des autres).

EnjeuCommençons pas le principal. L‘enjeu, c’est quoi ? En gros, c’est (oui le mot vient de là) ce qui est en jeu dans l’histoire (ou ailleurs, mais là je parle uniquement des enjeux à l’intérieur de l’histoire). Évidemment, il peut y avoir plusieurs enjeux différents, des enjeux différents pour des personnages différents, etc.

Par exemple, si les héros doivent empêcher des méchants de détruire le monde, l’enjeu c’est : « la survie du monde ». Dans une romance, en général l’enjeu sera « est-ce qu’ils/elles finissent ensemble ? » (spoiler : oui). En général il y a un enjeu principal (ou des enjeux principaux), et des enjeux secondaires : par exemple, dans Die Hard on pourrait dire qu’ils correspondent respectivement à « les otages vont-ils être sauvés, les gentils triompher et les méchants être punis ? » et « John MacClane va-t-il réussir à sauver son couple ? ».

Évidemment, c’est en général plutôt lié aux objectifs des protagonistes et des antagonistes : si l’enjeu est « la survie du monde » il y a des chances pour que les héros veuillent le sauver et les méchants le détruire, même s’il peut y avoir des variations (la plus évidente, « les protagonistes veulent détruire le monde », mais aussi par exemple « les protagonistes et les antagonistes n’ont pas conscience, contrairement au lecteur, que le sort du monde dépend de leurs actions »). De même, pour une histoire comique d’enquête, on peut envisager que le ou la protagoniste ne cherche pas du tout à résoudre l’enquête mais le fasse par « mégarde », tout en ayant une histoire structurée de manière à présenter « la découverte de la vérité » comme l’enjeu principal de l’histoire.

ActionmètreLà, je pense qu’il y a un terme plus intelligent qui existe, mais en gros il y a les enjeux d’un côté, et les moyens mis en place de l’autre. Ce que je nommerai du coup l‘actionmètre et qui mesure si, en gros, y’a tout qui pète ou pas.

Je dis ça un peu en rigolant mais pour clarifier quelque chose : l’enjeu et les moyens (donc l‘actionmètre) sont a priori liés selon la logique de « la fin justifie les moyens » (et donc, s’il y a des enjeux super importants, ça justifie de tout faire péter). Cela dit, ce n’est pas non plus automatique ni vrai tout le temps. Prenons une histoire qui se passe pendant une guerre. Les enjeux peuvent être différents selon l’histoire que l’on raconte : cela peut être juste « la survie du héros » ou « le monde libre va-t-il continuer à exister ou la barbarie va-t-elle triompher ? ». Les moyens peuvent aussi varier : d’un côté, c’est la guerre, ça justifie de tout faire péter (donc beau niveau d‘actionmètre), mais on peut aussi voir les choses sous l’angle diplomatique, ou encore d’un·e mathématicien·ne qui cherche à déchiffrer un code cryptographique (donc un niveau sur l‘actionmètre plutôt calme), et ce même si les enjeux sont importants. De la même façon, typiquement dans les films catastrophe du genre 2012/San Andreas/… la catastrophe en elle-même n’est pas un enjeu (l’enjeu est plutôt la survie des protagonistes), même si elle justifie que tout pète autour des personnages principaux.

Qu’est-ce qui fait qu’on accroche à une histoire ?Partant de là, qu’est-ce qui fait qu’on va accrocher à une histoire ? Je ne prétends pas avoir une réponse générale ni universelle, mais je voulais juste poser quelques réflexions liés à la question des enjeux.

Un enjeu adapté à l’histoire et au genreD’abord, il me semble que, pour le meilleur ou pour le pire, on attend d’une histoire qu’elle ait un enjeu qui lui soit « adapté ». Typiquement, l’enjeu principal pour une romance ne sera pas le même que pour un cycle de fantasy épique. Il me semble que là-dessus il y a quand même pas mal des conventions de genre : pour de la fantasy épique, c’est un peu un prérequis que l’enjeu soit au minimum du niveau d’une menace sur tout un pays, idéalement l’intégralité du monde.

Ou on peut peut-être voir ça de manière différente : la façon dont les enjeux sont présentés dans le roman déterminent, en partie, le genre de celui-ci. L’exemple le plus frappant, c’est la romance : on peut très bien avoir une romance qui se déroule dans les Terres du Milieu pendant la bataille du Gouffre de Helm, mais à partir du moment où l’histoire d’amour est l’enjeu principal, on peut dire que l’histoire est une romance. De même, si au lieu d’avoir comme enjeu « la survie des Terres du Milieu face au Mordor », celui-ci est plutôt « la survie et l’adaptation d’un soldat de base de l’armée du Rohan », on pourrait argumenter que selon les classifications très précises des sous-genres de la fantasy, il ne s’agit plus de « fantasy épique » mais de « military fantasy ».

Des enjeux clairsUn autre aspect qui fait à mon avis qu’on accroche à une histoire, c’est que les enjeux soient à peu près clairs et exposés assez tôt. Bien sûr, il y a des exceptions, mais j’ai l’impression que bien souvent quand je n’accroche pas c’est parce que je n’arrive pas bien à comprendre, mettons, pourquoi les gentils tiennent absolument à se tataner avec les méchants. C’est aussi comprendre en quoi les actions des protagonistes sont connectés à l’enjeu : par exemple, si le héros et le méchant s’affrontent dans une course de voitures ou de vaisseaux spatiaux, et que tu vois bien que l’histoire essaie de te dire que du résultat de la course dépend le sort du monde, mais que tu ne vois vraiment pas pourquoi, tu risques de décrocher.

Des enjeux dont t’as quelque chose à carrerAutre point important pour accrocher à une histoire : que tu n’aies pas l’impression de n’avoir rien à faire des enjeux que celle-ci présente. Là-dessus, je pense que les affinités personnelles du lecteur ou de la lectrice jouent en partie : par exemple, sans doute parce que je suis une lesbienne aigrie qui trouve qu’on lui impose de l’hétérosexualité partout, je n’ai en général pas grand intérêt à savoir si deux hétéros vont finir ensemble, du coup si ça prend une part trop importante à l’histoire, il y a des chances que celle-ci (ou au moins cette sous-partie de l’histoire dans le cas où c’est un arc secondaire) me gonfle.

À moins, évidemment, qu’il y ait quelque chose qui arrive à me rendre ça intéressant. C’est à mon avis ce qui joue le plus : est-ce que l’œuvre arrive à te faire ressentir ces enjeux ? Est-ce que tu stresses pour la survie de l’héroïne ou est-ce qu’en fait tu t’en fous parce que ce personnage n’est absolument pas attachant ? Si l’enjeu est le résultat d’un match de boxe, est-ce que l’histoire a réussi à te faire comprendre pourquoi c’était important pour le protagoniste ?

Évidemment, là on s’écarte un peu de la thématique de cet article, mais je trouve que la force des histoires bien écrites c’est d’arriver à t’impliquer y compris sur des enjeux et des sujets qui ne t’intéressent pas beaucoup à la base.

Une bonne évolution des enjeux au cours de l’intrigueUn autre aspect à prendre en compte, à mon avis, c’est l’évolution des enjeux (et particulièrement de l’enjeu principal, évidemment) au cours de l’intrigue. On pourrait penser que ça « marche » mieux si on a une idée des enjeux dès le début, mais que ça va crescendo jusqu’au « climax » (apparemment en français on est censé dire « acmé »). Par exemple (d’un point de vue « est-ce que c’est prenant », en tout cas), je pense que pour une série de type 24 Heures Chrono, il vaut mieux que les enjeux évoluent de cette façon :

le protagoniste va-t-il réussir à arrêter un suspect de terrorisme ?menace dans un supermarché ;un avion va-t-il exploser ?la ville va-t-elle être détruite à cause d’une tête nucléaire ?que dans l’autre sens. Cela dit, je pense qu’en soi il n’y a pas de problème à ce que l’enjeu principal reste fondamentalement le même depuis le début : ce qui peut aller crescendo, c’est aussi les moyens mis en œuvre, la compréhension de ces enjeux et de ce que ça implique, les risques encourus, l’impression que tout est perdu, etc. Par ailleurs, en contre-exemple de ce truc où c’est bien si les enjeux vont en augmentant, la saison 5 de 24 heures Chrono est à mon avis celle qui est la plus prenante, même si l’enjeu en fin de saison (« le vrai responsable de tout ça sera-t-il arrêté ? ») peut sembler « moindre » que celui en début et en milieu (en exagérant un peu, « la survie d’à peu près tout Los Angeles »). On pourrait aussi prendre l’exemple de New York 1997, qui part sur un enjeu d’ampleur (le président des USA en danger, des bandes contenant des informations capitales qui doivent être récupérées, etc.), mais qui, avec son héros cynique et blasé qui n’en a rien à branler de rien, le fout finalement un peu à la poubelle, puisque ce à quoi on s’intéresse surtout c’est la survie de Snake Plissken (qui passe par celle du président des USA et la récupération des données importantes, mais qui devient plus un moyen qu’un enjeu).

Je pense d’ailleurs que cette approche d’« aller en augmentant » peut parfois être assez contre-productive quand ça donne l’impression que ça monte jusqu’à l’absurde (ce n’est plus le monde qui est menacé, mais le multivers tout entier !!! Y compris si tu viens de découvrir l’existence d’univers parallèles dont tu n’as par conséquent strictement rien à faire). Et autant je pense que ce crescendo peut avoir du sens au sein d’une même histoire, autant je trouve que lorsqu’il s’agit d’une suite et donc d’une autre histoire, le fait de vouloir toujours en faire plus (comme le font beaucoup de franchises de films d’action) est plus fatigant qu’autre chose.

Par contre, ce qui m’intrigue, c’est quand j’ai l’impression que toute la partie la plus « sous tension » d’une œuvre se déroule alors… qu’il n’y a plus aucun enjeu. Deux exemples de films où j’ai eu cette impression sans trop savoir si c’était voulu ou pas :

dans X‑Men: days of the future past, il y a une superbe scène d’action dans le futur. Sauf que Wolverine a déjà changé le passé (et ne fait d’ailleurs plus rien dans le film à part rester coincé sous la flotte, donc il ne le modifie pas plus) et donc le futur va de toute façon être réécrit donc en fait… on s’en fout, non ? Ou c’est moi qui n’ai pas compris ?dans Pompei, on voit Jon Snow et Jack Bauer se mettre sur la gueule, ce qui est plutôt cool, sauf qu’à ce moment-là du film on sait qu’aucun ne va réussir à échapper au volcan et que du coup le seul enjeu c’est savoir qui va mourir quelques secondes plus tôt. Après ça m’avait fait un peu bizarre en voyant le film mais pour le coup c’est peut-être voulu, « de toute façon on va crever, on s’aime pas, alors autant qu’on se tatane la gueule ». Je ne sais pas trop.(Je ne parle évidemment pas du cas où on découvre après coup que l’enjeu n’était pas réel : par exemple si l’enjeu de tout le roman est d’empêcher l’explosion d’une bombe nucléaire, le fait qu’on découvre en conclusion qu’il n’y a jamais eu de bombe nucléaire et que c’était du bluff de la part du méchant n’enlève rien au fait que ça reste l’enjeu de l’histoire, ressenti à la fois comme tel par les protagonistes mais aussi par le lecteur ou la lectrice.)

Du coup, plus les enjeux sont importants, mieux c’est ?Bref, est-ce qu’on peut dire que plus les enjeux sont importants, mieux c’est ? Hé bien, dans un sens, oui : plus l’œuvre arrive à faire sentir au lecteur ou à la lectrice que les enjeux sont importants, plus il ou elle accrochera à l’œuvre. Par contre, je pense que ce n’est pas du tout quelque chose de mathématique du type « la survie de l’univers entier est plus importante que celle d’un pays, qui est plus importante que celle d’une ville qui est plus importante que celle d’un personnage qui est plus importante que de savoir s’il va réussir tel truc ou si deux persos vont finir ensemble ». Une planète entière peut être menacée, si l’œuvre n’arrive pas à me faire comprendre à quel point ce serait dramatique, ça ne sert à rien. À l’inverse, même si je me fous des courses de chevaux, si l’œuvre arrive à me faire ressentir à quel point c’est important pour le personnage principal, je peux être happée.

C’est pour ça notamment que je ne suis pas d’accord avec des déclarations du genre « Machin n’hésite pas à tuer ses personnages, c’est bien, du coup on sait qu’il y a un vrai enjeu parce qu’ils risquent de mourir » ou encore « le problème de la narration à la première personne c’est que ça casse un peu les enjeux parce qu’on sait que le narrateur va survivre ». Déjà, il y a d’autres enjeux envisageables que la survie des protagonistes, et puis si c’est bien traité je pense en tout cas pour ma part que je serais plus facilement « impliquée » dans la volonté de survie d’un personnage qui risque la mort si c’est bien raconté, si j’ai de la sympathie pour le personnage, même si je sais que le personnage ne va pas mourir (soit parce que l’auteur ne tue jamais ses personnages, soit parce que c’est écrit à la première personne, ou encore parce que je me suis allégrement spoilée), que dans une histoire je sais que l’auteur a tendance à tuer ses protagonistes et qu’il risque donc « vraiment » de mourir mais où je me fous éperdument du protagoniste en question.

Distinguer enjeu et prétexteIl me semble important de distinguer l’enjeu et le « prétexte » à l’action. Si je décide d’écrire une histoire qui se déroule dans le cadre d’affrontements entre bandes armées, il faut probablement que je trouve une raison pour ces affrontements, histoire de pouvoir avoir un bon niveau d‘actionmètre. Cela dit, c’est parfois un prétexte plus qu’un enjeu : si l’histoire tourne autour de l’amour impossible entre deux membres de bandes rivales armées, l’enjeu est probablement plus cet amour que sur la guerre elle-même. De même, une enquête policière peut surtout servir de prétexte à des courses en voiture, une histoire d’amour entre deux personnages peut être le début d’un roman d’aventure plus que d’une romance, etc.

J’ai l’impression que c’est un problème qui peut toucher des œuvres qui sont « mal vendues », pas au sens où elles se vendent forcément peu, mais où elles sont vendues sous une étiquette qui ne leur correspond pas vraiment, soit parce qu’elles sont classées dans un certain genre, soit à cause du quatrième de couverture ou de la bande-annonce, ou encore de la façon dont c’est présenté dans la presse. Des gens vont alors être déçus en s’attendant à trouver autre chose, peut-être en faisant d’un enjeu « secondaire » annexe, ou du prétexte à l’action, un enjeu principal. Par exemple, si on me présente un livre comme un polar, je risque d’être déçue si l’enjeu « résoudre l’enquête » disparaît à la moitié du livre, ce qui ne sera pas forcément le cas si on m’a présenté l’œuvre comme, mettons, la relation d’une fille avec sa mère.

Du point de vue de l’auteur ou autriceÇa rejoint un autre sujet (sur lequel j’écrirai peut-être un jour) qui touche principalement les auteurs et autrices auto-édité·e·s (ainsi que les éditeurs) : la difficulté pour présenter une œuvre. La couverture, la quatrième de couverture, les catégories choisies, etc. vont conduire les lecteurs et lectrices à voir une œuvre d’une certaine manière et à baser leurs attentes là-dessus. Par exemple, j’ai reçu quelques critiques assez négatives sur Noir & Blanc. Il est bien sûr possible qu’elles soient dues aux défauts de l’œuvre (dont elle n’est pas dépourvue, d’autant plus qu’il s’agit clairement d’une œuvre de jeunesse), mais je me demande si ça ne vient pas en partie du fait que la couverture comme la quatrième présentaient ce texte comme un polar (surnaturel, certes), alors que d’une certaine façon, la résolution de l’enquête est plus un prétexte, tandis que l’enjeu principal est peut-être finalement plus la relation entre les deux protagonistes. De même, je ne sais toujours pas trop comment « vendre » Punk is undead/La chair & le sang. À l’origine, j’avais conçu la série La chair & le sang comme une romance paranormale (lesbienne ou « F/F »), mais en corrigeant le texte il me semblait que l’aspect polar/enquête était également assez important, voire un côté roman noir sur des punks, certes morts-vivants (le fait d’intituler l’intégrale de la saison 1 Punk is undead jouant pour le coup plutôt dans cette direction).

La bonne nouvelle si vous vous posez cette question en tant qu’auto-édité·e c’est, qu’au moins pour les versions numériques, il est assez facile de modifier cela après parution si vous vous rendez compte que ça ne correspond pas : certes, changer le titre est un peu délicat (quoique pas impossible), mais une modification de couverture, de quatrième de couverture et des catégories dans lesquelles se classent votre œuvre peut permettre de rendre les enjeux un peu plus clairs.

Eye of the BeholderAvec tout ce que je dis, on peut avoir l’impression que l’enjeu principal est quelque chose qui est fondamentalement intrinsèque à l’œuvre et peut être déterminé de manière tout à fait objective, mais je voudrais quand même nuancer ça : c’est avant tout une alchimie entre le lecteur ou la lectrice et l’œuvre. Deux personnes différentes pourront donner, devant une même œuvre, deux enjeux « principaux » différents, surtout si plusieurs enjeux sont mélangés dans l’histoire. Des personnes différentes auront donc un ressenti différent selon celui qui pour eux était « le plus important ». La démarche de lecture est une démarche active où le lecteur ou la lectrice participe au final aussi en grande partie à « créer » l’œuvre qu’il ou elle lit et s’imagine dans sa tête.

C’est ce qui rend parfois compliqué le fait de présenter une œuvre qu’on a aimé à quelqu’un d’autre, et encore plus (notamment lorsqu’il s’agit d’écrire une quatrième de couverture) à un « public » hétérogène. Il m’est fréquemment arrivé qu’on me présente une œuvre sans que ça ne me donne aucune envie de la lire ; puis quelqu’un d’autre me présentait la même œuvre sous un angle très différent (peut-être, pour rattacher avec la thématique de cet article, en présentant des enjeux différents) et, là, j’avais envie de la dévorer sur le pas.

L’enjeu, pas toujours si important ?Il me semble aussi que pour certains genres, l’importance de l’enjeu purement interne à l’histoire est au final parfois moindre, tout simplement parce que l’importance de l’histoire elle-même est moindre. Il y a par exemple des romans plus littéraires où ce n’est pas tant l’intrigue qui est importante que le style ou une certaine « poésie » de l’auteur. De la même manière, je ne me souviens pas très bien de l’enjeu dans Fast & Furious 7, ni vraiment de l’histoire (mis à part que les personnages risquent leur vie et qu’il y a une histoire de hacker), mais, comme avec une poésie, je retiens surtout des images et des émotions. On peut citer aussi les histoires à vocation humoristiques, où l’enjeu interne à l’histoire est moins important que l’humour qui y est souvent externe (au sens où il n’est pas ressenti comme humoristique par les personnages).

La première règle, c’est qu’il n’y a pas de règlesPour conclure, je voudrais tout de même rappeler que la première règle dans l’écriture d’un roman, c’est qu’il n’y a pas de règles. Notamment, à des moments je peux discuter de ce qui, à mon avis, « marche » ou « ne marche pas » pour accrocher le lecteur ou la lectrice. C’est bien entendu à prendre avec des pincettes et pas comme des conseils de ce qu’il faudrait faire ou pas. Déjà parce que je ne pense pas qu’« accrocher » soit forcément un but indispensable d’une œuvre, et qu’au contraire je trouve ça bien quand des œuvres assument de casser les codes, de ne pas proposer une résolution satisfaisante, de ne pas juste chercher à divertir ou à pousser les lecteurs et lectrices à tourner les pages en étant accro. Et, aussi, parce que ce n’est que mes réflexions très subjectives, qu’il y a sans doute des tas de contre-exemples qui « marchent » ou ne « marchent pas » en faisant à l’opposé de ce que je peux décrire ici.

Sans compter qu’il y a plein de choses très subjectives, par exemple sur les œuvres qui arrivent à bien faire passer les enjeux ou pas. Je ne l’ai pas mis dans les exemples avant parce que je sais que c’est une opinion très polémique, mais je peux le dire ici pour montrer à quel point tout ça est subjectif : je n’accroche pas à la première trilogie Star Wars, notamment à cause de ses enjeux. Il y a des planètes entières qui explosent mais on les voit tellement peu que je m’en bats la rate, des personnages en danger tout le temps mais jamais assez attachants pour que ça me remue, et des étoiles de la mort de plus en plus grosses mais où je ne vois toujours pas ce que leur taille monumentale apporte, sans parler de l’enjeu secondaire sur la relation père-fils qui me branche encore moins. Après, ça n’empêche pas que des tas de gens adorent ces films et que donc visiblement c’est que de ce point de vue-là ils marchent plutôt pas mal.

Et avec tout ça, je ne suis pas convaincue d’être plus avancée après avoir écrit ces réflexions qu’avant.

The post Réflexions sur les enjeux dans un roman first appeared on Lizzie Crowdagger, écrivaine holistique.

January 14, 2022

Bilan auto-édition 2021

Avec la fin de 2021 et 2022 qui commence, c’est l’heure de faire le bilan de mon activité en auto-édition pour 2021.

Pourquoi est-ce que je fais ce bilan et, surtout, pourquoi publiquement ? Pour deux raisons essentielles :

Déjà, on ne sait jamais, ça peut potentiellement intéresser des gens, soit qui s’intéressent à ce que je fais soit qui s’intéressent à l’auto-édition ;Comme une partie non-négligeable de mes revenus liés à l’auto-édition viennent de financement par abonnements, je pense que c’est pas mal d’être un peu transparente envers mes financeurs .Activité

.Activité

Commençons par les choses qui fâchent : tout ce que j’ai fait en 2021. Ou, plutôt, tout ce que je n’ai pas fait en 2021. Hum. On va dire que c’est la faute du Covid.

Pas de nouvelle sortie cette année, donc, sauf un peu pour les abonné·e·s avec l’épisode 2 de la saison 2 de la Chair & le sang, et de Déviances Vikings, une nouvelle censée peut-être être un début de série. Au total ça fait un peu moins de 50000 mots, ce qui est loin d’être une année productive, j’en ai conscience.

J’ai aussi passé beaucoup trop de temps à essayer de réfléchir à des fictions interactives/jeux vidéos, sans que ça ne dépasse le stade du prototype ou du début de projet, mais je ne désespère pas d’un jour essayer de vous proposer quelque chose d’un peu fini..

Enfin, j’ai refait ce site web, ce qui m’a pris beaucoup plus de temps et d’énergie qui prévu (et il est encore en travaux).

Nombre de ventesRegardons maintenant le nombre de ventes, notamment sur les plateformes, avec une conclusion : je ne vends pas des masses  .

.

Ces chiffres ne concernent que les ventes de livres en auto-édition, et donc ne prennent pas en compte Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires), Enfants de Mars et de Vénus, ni Créatures de Rêve, qui sont édités par Dans nos histoires dans le circuit plus «traditionnel».

Numérique/Ebooks : 119 Amazon : 52 (44%) Kobo : 26 (22%) Crowdagger.fr : 29 (24%) Autres : 12 (10%)Papier : 62 Total : 181C’est des chiffres qui sont globalement les mêmes que l’année 2020, et dans l’absolu pas de quoi se féliciter, surtout que le tout est réparti sur un certain nombre de livres (même si Punk is undead et La sorcellerie est un sport de combat représentent la majorité des ventes).

Il y a quand même un élément qui vient mitiger un peu ça, c’est que tous mes livres en auto-édition peuvent être téléchargés à prix libre, y compris gratuitement. Je compte cela comme une vente lorsqu’il y a un paiement ponctuel associé à un livre précis, mais il y a aussi des personnes qui soutiennent par les abonnements et qui ne vont pas forcément me redonner l’argent à chaque fois. De même, il peut aussi y avoir des gens qui vont télécharger trois livres mais ne vont faire un paiement qu’en une seule fois pour les trois (ce qui rend les statistiques plus compliquées mais a l’avantage de réduire les frais Paypal).

Cela dit, je constate depuis quelques années que les ventes que je pouvais faire sur Amazon ont très largement diminué. Je ne sais pas à quoi c’est dû, et c’est évidemment un peu frustrant : dans l’absolu ça me va de moins passer par Amazon mais ça veut dire concrètement beaucoup moins de ventes.

En ce qui concerne les livres papier, depuis 2020 Punk is undead et La sorcellerie est un sport de combat peuvent être commandés en librairie (via BoD). Ça permet de passer par autre chose qu’Amazon et de soutenir les librairies indépendantes. Malheureusement, ça reste de l’auto-édition donc la diffusion est limitée et il y a peu de présence dans les rayons (les librairies doivent payer à l’avance il me semble), mais ça permet au moins de les commander comme ça.

Chiffre d’affaireEn ce qui concerne les résultats financiers (ouh ça fait sérieux je parle de chiffre d’affaire et tout), les ventes assez faibles sont très largement compensées par votre soutien (via uTip ou Patreon). Mille mercis à vous

Royalties : 370€ (13%)

Royalties : 370€ (13%)  Rémunération festivals : 292€ (10%)

Rémunération festivals : 292€ (10%)  Ventes directes : 256 (9%)

Ventes directes : 256 (9%)

Au total, ça représente une somme qui est loin d’être négligeable même si elle ne me permet clairement pas de vivre que de ça (d’autant plus que c’est le chiffre d’affaires et pas les revenus, donc il faut enlever une partie pour les cotisations URSSAF et compagnie, et qu’il y a aussi un certain nombre de dépenses — notamment les envois pour les abonné·e·s et l’hébergement du site — mais je ne fais pas mes comptes assez bien pour vous donner des informations plus précises).

ConclusionEn écrivant ce bilan, je me rends compte que j’ai vraiment de la chance d’avoir le soutien d’une communauté chouette, ce qui me permet de ne pas avoir à dépendre des ventes sur les plateformes (et de la maitrise de leurs algorithmes) et de proposer, au moins au format numérique, un accès plus libre aux livres. Encore merci et  !

!

The post Bilan auto-édition 2021 first appeared on Lizzie Crowdagger, écrivaine holistique.

December 15, 2021

Fédération Fediverse

Le contenu de ce site peut (normalement) maintenant être accédé depuis le Fediverse (par exemple Mastodon) en suivant @crowdagger@crowdagger.fr.

Pour être honnête cet article a surtout pour objectif de tester le fonctionnement et de vérifier si ça marche !

The post Fédération Fediverse first appeared on Lizzie Crowdagger, écrivaine holistique.

October 2, 2021

Lost Judgment : une histoire de harcèlement... scolaire

Je n’ai pas l’habitude de faire des retours critiques ici, essentiellement parce que je n’ai pas forcément grand chose à dire qui n’ait pas été dit ailleurs. Mais il se trouve que pour Lost Judgment, je vais faire exception, parce qu’à part dans l’article de Kazuma Hashimoto (en anglais) ce n’est pas vraiment le genre de choses évoquées dans les critiques.

Jaquette de Lost Judgment

Précisons que Lost Judgment est un jeu vidéo, développé par le studio Ryu Ga Gotoku et publié par Sega, et qui se situe dans le même univers que la série de jeux Yakuza. Ce que je vais dire ici n’est pas du tout une critique de jeu puisque je vais me concentrer uniquement sur le scénario de l’intrigue principale, et plus spécifiquement le traitement de sa thématique du harcèlement, parce que c’est ce qui m’intéresse et que c’est ce sur quoi j’ai des choses à dire. Il n’en reste pas moins que ce n’est finalement qu’un petit aspect du jeu, d’autant plus que celui-ci est extrêment généreux en matière de contenu.

(Edit : et par ailleurs je me concentre sur les choses qui posent problème, ce qui pourrait donner l’impression que je n’ai pas apprécié le jeu, alors que c’est clairement un de mes jeux préférés de l’année, mais comme on dit, qui aime bien châtie bien, ou en tout cas a un peu plus envie d’analyser ce qui ne va pas.)

Évidemment, pour parler de l’histoire, je vais devoir… en parler, ce qui implique donc un AVERTISSEMENT DIVULGÂCHAGE. Là encore, je vais me concentrer sur l’histoire et je vais éviter de parler d’autres choses, parce que je fais partie des gens bizarres qui se fichent qu’on leur raconte l’histoire du jeu mais aiment découvrir un mini-jeu ou un aspect du gameplay sans trop en savoir avant.

Ceci étant posé, IKUZÔ!

Une histoire d’harcèlement et de vengeanceAvant sa sortie, j’ai l’impression que la thématique du harcèlement, et particulièrement du harcèlement scolaire, était présentée comme centrale dans Lost Judgment. Et, dans les faits, elle l’est. Le jeu nous fait incarner Takayuki Yagami, un détective privé (ancien avocat) qui enquête à la base (après une petite introduction de présentation des personnages) sur une affaire de harcèlement dans un lycée. En parallèle, son amie, avocate et ancienne collègue Saori Shirosaki défend un policier accusé d’agression sexuelle et dont la culpabilité ne fait pas de doute. Lorsque celui-ci est condamné, stupeur : il annonce qu’un cadavre a été découvert à Yokohama et son identité. Ce cadavre est celui de l’homme qui avait harcelé son fils et l’avait poussé au suicide.

Évidemment, comme dans toute bonne intrigue policière, ces deux affaires sont connectées et vont mener notre protagoniste à mettre au jour à la fois des affaires de harcèlement, mais aussi de vengeance face à l’inaction de la justice.

Sans rentrer dans les détails (parce que l’intrigue du jeu est assez dense), les deux thématiques principales de l’intrigue vont donc être d’un côté le harcèlement, ses conséquences et le manque de moyens et de volonté pour lutter contre celui-ci ; et de l’autre la tentation de faire justice soi-même lorsque les autorités sont incapables de le faire.

(Le jeu se conclut sur un discours de Yagami qui estime qu’il ne faut jamais faire justice soi-même. Ensuite, il y a les crédits, puis le tableau récapitulatif de nos actions dans le jeu. Dans ma partie, le Yagami en question avait tabassé MILLE CINQ CENTS types, donc c’est un peu l’hôpital qui se fout de la charité.)

Clairement, je pense que le jeu a une volonté de bien faire, et que les scénaristes se sont documentés un minimum sur le sujet du harcèlement. Au début du jeu, on a même droit à des petit passage d’infodumping plus ou moins bien sentis. L’intrigue commence doucement avec quelque chose qui arrive à être assez amusant en termes de résolution et plutôt « éducatif » : découvrant que dans une classe, le problème c’est que les élèves spectateurs, même s’ils ne participent pas au harcèlement, ne réagissent pas, Yagami décide de planquer des micros pour faire croire que des élèves réagissent. Face à ça, et se sentant plus confiants pour le faire, des élèves se sentent effectivement de réagir à leur tour pour soutenir la victime.

C’est une solution complètement farfelue qui colle tout à fait au style Yakuza/Judgment, drôle, et qui met en avant ce problème où personne n’ose réagir en pensant que c’est à quelqu’un d’autre de le faire. Le jeu nous sort alors la métaphore du premier pingouin, qui une fois qu’il se jette à l’eau pousse les autres à le suivre.

Jusqu’ici ça part, en vrai, plutôt bien. Clairement, les scénaristes ont voulu montrer qu’ils avaient fait leur devoirs.

Ensuite, il faut bien que l’intrigue avance et qu’il y ait des histoires de meurtres et de complots. Et c’est là que le bât blesse un peu.

Le trope de la victime d’agression qui ment

Un gros problème de l’intrigue de Lost Judgment, c’est qu’un élément au final assez central est le mystère suivant : comment un policier coupable d’agression sexuelle à un endroit donné et à une heure donné peut également être coupable de meurtre (pour venger son fils) à la même heure et à un endroit différent ? Ce besoin de résoudre un mystère qui parait insoluble est un truc classique des intrigues policières ou « à mystère », et en soi ça ne pose pas de problème, mais la façon dont c’est géré ici en pose un peu plus.

Évidemment, vous l’aurez deviné, l’agression sexuelle dans le métro n’est qu’une façon pour le policier de se créer un alibi pour avoir une condamnation beaucoup plus faible que pour un meurtre, et accessoirement pour moquer la justice qui se retrouve bien embêtée. Le problème c’est que la solution au mystère, c’est que la victime d’agression sexuelle ment.

Dans une œuvre qui met en avant le harcèlement comme sa thématique principale, avoir non seulement une victime d’agression sexuelle qui ment, mais en plus en faire son « mystère principal », je trouve que c’est quand même franchement malvenu.

Alors on n’est pas non plus dans le truc absolument horrible : il ne s’agit pas du cliché de la fausse victime qui ment pour salir un innocent pour se faire de l’argent, pour le buzz ou juste par misandrie. En l’occurrence non seulement le policier participe lui aussi pleinement à cette mise en scène (pour se forger un alibi) mais en plus (même si malheureusement le jeu ne met pas vraiment trop ça en avant) la « fausse victime » est en fait obligée de participer à ça (et donc aussi d’être complice de meurtre) parce qu’on la fait chanter.

Mais ça reste quand même franchement malvenu.

Évidemment, je dis ça en temps que féministe, mais je trouve que c’est aussi le cas pour l’intrigue du jeu qui en devient un poil bancale : une partie de celle-ci tourne quand même autour d’une avocate qui cherche à « innocenter » son client alors que celui-ci ne le veut pas et pour qu’il soit condamné pour meurtre. À la fin du jeu la justice a peut-être (en partie) été faite mais on a quand même la pire prestation d’avocat de la défense du monde. Alors d’accord, comme je le disais plus haut, les séries Yakuza/Judgment sont aussi connues pour le côté un peu farfelu mais là ça manque vraiment de subtilité et de finesse.

D’autant plus qu’au final ça dilue une bonne partie du propos et de l’intrigue principale.

Des personnages pas assez approfondis

Avant de lancer le jeu, je craignais d’ailleurs un peu que cette thématique du harcèlement soit quelque chose qu’on voit dans le premier chapitre, et puis qu’ensuite on passe sur une enquête sérieuse et que ce soit oublié. Heureusement, Lost Judgment évite ça, et même lorsqu’on a les inévitables histoires de complots avec l’équivalent des RG qui veulent faire pression sur une ministre adjointe et pour ça utilisent un gang d’ancien yakuzas qui travaille en fait pour les RG pour tuer des gens à coups de pic à glace, la thématique du harcèlement reste présente en filigrane la plupart du temps.

Et on retrouve même les élèves qu’on croisait dans le premier chapitre un peu au long de l’aventure, jusqu’à jouer un rôle dans le dernier chapitre.

Malheureusement, ça aurait quand même pu être mieux fait. Au début, on a deux personnages (Matsun et Akane — et d’autres mais on voit surtout ces deux là) qui en harcèlent une autre (Koda). Yagami arrive à déminer la situation, et à la fin Koda a pris conscience en elle et les ancien·ne·s harceleur·se·s ont pris conscience que c’était pas bien.

Le problème, c’est qu’au milieu il n’y a pas grand chose. On ne voit pas beaucoup ces personnages, on ne comprend pas vraiment pourquoi ils changent, ce qui poussait des élèves à en harceler d’autres et ce qui leur a fait prendre conscience que ce n’était pas bien.

Un harcèlement très abstrait

Et c’est le problème de la vision du harcèlement dans Lost Judgment : on a affaire à quelque chose de purement abstrait. À aucun moment on ne sait pourquoi des élèves sont harcelés. Ils sont harcelés, c’est pas bien, ça a des conséquences sur eux, mais à aucun moment on aborde ce qui pousse des élèves à en harceler d’autres, à part des explications douteuses à base de poussées de testostérone, de montée de dopamine ou d’évolution naturelle.

À aucun moment (du moins dans l’intrigue principale, je n’ai pas fait toutes les quêtes secondaires) le jeu ne parle de racisme, d’homophobie ou de transphobie, de validisme, de grossophobie, de mépris de classe, rien. Tout au mieux à un moment est vaguement évoquée l’idée que le groupe s’en prend aux « différents ».

Koda se fait écrire « salope » au marqueur sur la main, mais à aucun moment le jeu ne parle de sexisme.

C’est d’autant plus décevant que pourtant dans Yakuza 3, sorti en 2009, le jeu avait une sous-intrigue qui parlait du racisme. Le même jeu évoquait aussi la question de la mise à l’écart des enfants orphelins.

Ici, la question du harcèlement n’est évoquée que de façon abstraite.

La place des femmes dans les jeux Yakuza

Ce qui m’emmène à conclure rapidement sur la place des femmes dans ce jeu. On pourrait écrire beaucoup sur la place des femmes dans les jeux Yakuza, et si ça vous intéresse je vous recommande cette vidéo (en anglais) de GC Vasquez qui en parle un peu, mais c’est aussi quelque chose d’un peu frustrant dans Lost Judgment.

Clairement, l’intrigue principale tourne autour des mecs, c’est eux les protagonistes, les nanas sont en dehors du coup, avec cette espèce de galanterie vieux jeu qui fait qu’on ne tape pas sur les femmes (mais sur des garçon lycéens mineurs, si, écoutez c’est pas moi qui fait les règles), ce qui fait que pour un jeu dont le cœur reste quand même la bagarre (et où les amitiés viriles se construisent aussi en se tapant dessus), elles sont forcément en dehors du coup. À un moment, j’ai bien cru que l’avocate Saori Shirasaki allait se défendre toute seule, mais non, ça servait de (ré)introduction pour un personnage masculin qui venait faire le sauveur.

Et pourtant, Lost Judgment contient un certain nombre de personnages féminins franchement classes et intéressant. À commencer par Saori Shirasaki (autant dans le premier Judgment on avait parfois l’impression que ses collègues oubliaient qu’elle était aussi avocate et pas secrétaire, autant là c’est clairement elle qui carry le cabinet à elle toute seule), mais on a aussi la procureure Mafuyu, la lycéenne Amasawa qui mène le club des mystères. Si seulement le jeu se donnait la peine de les exploiter un peu plus.

Mon espoir, c’est qu’une suite à Lost Judgment était un peu en péril à cause de bisbilles entre Sega et l’agence qui gère l’acteur Takuya Kimura qui joue Takayuki Yagami. Si seulement Ryu Ga Gotoku pouvait décider de faire un jeu sans ce personnage, mais avec à la place ces trois personnages comme héroïnes intrépides qui bottent des culs et pas que les mêmes mecs à l’écriture, ça serait tellement bien…

Me soutenir

Vous pouvez me soutenir sur Utip pour me permettre de continuer à écrire des livres, à jouer à des jeux, ou, pourquoi pas un jour, écrire des jeux (et jouer à des livres ?)

September 5, 2021

Festival des Intergalactiques Lyon

Je suis très heureuse de vous annoncer que je serai présente aux Intergalactiques, festival de science-fiction de Lyon qui aura lieu du 9 au 14 septembre 2021.

Je serai ainsi présente le dimanche 12 septembre à la maison des jeunes et de la culture Monplaisir (Métro D, arrêt Sans Soucis) :

de 15h30 à 17h, pour une séance de dédicaces ;

à 17h, pour une table ronde sur le zombie, antagoniste du XXIème siècle.

À bientôt, Lizzie

July 28, 2021

Face au coronavirus, appliquons l'autodéfense collective

(Note : ce texte n’a pas grand-chose avec le contenu habituel de ce blog, mais à défaut d’avoir accès à des tribunes dans médias, on diffuse là où on peut. Une version maquettée est disponible en annexe, au format PDF ou ODT ; si vous avez envie de le reprendre pour le diffuser, n’hésitez pas !)

FACE AU CORONAVIRUS, APPLIQUONS L’AUTODÉFENSE COLLECTIVE

Depuis début 2020, le gouvernement s’est montré criminellement inefficace face à l’épidémie de COVID. Sa politique sanitaire est plus tournée vers la préservation de l’économie que de nos vies, et ne passe que par des mesures autoritaires et paternalistes (dont le pass sanitaire n’est que la dernière incarnation), au détriment de véritables campagnes de prévention.

Il y a bien des mesures qu’il serait urgent de mettre en place : la levée des brevets sur les vaccins et une véritable solidarité internationale, le financement réel de la santé publique, le maintien de la gratuité des tests, etc. Cependant, nous ne pouvons pas attendre que le gouvernement change de politique. Face à l’urgence de l’épidémie, nous pensons que nous devons faire tout ce que nous pouvons à notre niveau, maintenant et tout de suite.

LE COVID EST AÉROPORTÉ

On sait maintenant que le virus se transmet notamment par l’air. Pour éviter les contaminations :

on porte un masque en intérieur

les masques de type FFP2 ou KN95 (en forme « bec de canard ») offrent une meilleure protection et sont à privilégier

éviter absolument les masques à valve, car ils laissent passer l’air vers l’extérieur et ne protègent donc pas les autres

on aère

par exemple en faisant un courant d’air entre deux ouvertures avec l’extérieur

quand ce n’est pas possible, en utilisant un appareil dédié pour filtrer l’air (filtre HEPA par exemple, malheureusement les ventilateurs et les clims non filtrantes ne sont pas efficaces et propagent plus facilement le virus)

on réduit le nombre de personnes présentes en même temps

on évite les restaurants et bars en intérieur

même en extérieur, on porte le masque en cas de contact prolongé (à partir de 2 minutes), par exemple lorsqu’on discute avec quelqu’un

LE VACCIN EST EFFICACE…

Le vaccin diminue énormément les risques de faire des formes graves et de mourir du covid. Il diminue également les chances de contamination :

on se fait vacciner et on encourage à la vaccination

on aide les personnes qui ont des difficultés à prendre ou à aller à un un rendez-vous

…MAIS IL N’EST PAS UN REMÈDE MIRACLE

Même avec le vaccin, on peut encore être contaminé·e· Et même si c’est très rare, les chances de faire des formes graves ne sont pas non plus complètement éliminées :

même vacciné·e, on ne baisse pas la garde et on applique les mêmes gestes

ON PEUT CONTAMINER SANS LE SAVOIR

On peut être contagieux ou contagieuse sans montrer de symptômes (ou pas encore), même en étant vacciné·e. Pour éviter les contaminations :

on se fait tester avant et après des évènements un peu plus à risque

on respecte l’isolement lorsqu’on est cas contact

on continue d’appliquer les gestes barrières même quand on a été testé·e récemment : on peut être négatif·ve le matin d’un test et devenir contaminant·e le soir ou le lendemain

ON N’EST PAS PARFAIT·E

Chacun·e d’entre nous peut, à un moment ou à un autre, oublier ou ne pas pouvoir appliquer une partie des gestes que nous recommandons ici. Il ne s’agit pas de juger les personnes qui ne respectent pas tout scrupuleusement, mais de faire de notre mieux, collectivement, pour nous protéger.

À l’inverse, tout le monde n’a pas le même rapport face au virus et, pour une raison ou une autre, certaines personnes sont plus inquiètes face à la maladie : même si, à un moment donné, on estime que telle protection n’est pas nécessaire pour soi, si quelqu’un d’autre nous demande de l’appliquer, on le fait ne serait-ce que pour ne pas exclure cette personne d’un lieu, d’une conversation, etc.

SUR NOS LIEUX DE TRAVAIL

On n’a pas toujours le rapport de force suffisant pour appliquer une vraie politique sanitaire sur nos lieux de travail. Mais, lorsque c’est possible :

on fait en sorte que ces mesures soient appliquées

on fait appliquer des jauges pour limiter le nombre de personnes présentes en intérieur en même temps

on s’assure que l’aération soit suffisante, on fait installer des capteurs de CO2, on demande des filtreurs d’air lorsque l’aération est insuffisante ou obsolète

on défend la possibilité de télétravailler

on fait appel à la grève et au droit de retrait si nos conditions de travail ne peuvent garantir notre santé face au virus

LORSQU’ON ORGANISE DES ÉVÈNEMENTS OU DES SOIRÉES

Parce qu’il est difficile pour beaucoup d’entre nous de ne plus sortir entre ami·e·s ou de faire de soirées, si on fait partie de l’organisation de festivités ou de rencontres en dehors du cadre du travail, c’est à nous de nous assurer que les conditions de protection sanitaire des participant·e·s sont assurées le mieux possible pour éviter la formation d’un cluster :

on demande à l’ensemble des participant·e·s de garder son masque et on s’assure collectivement que la consigne est respectée. Il ne faut pas charger des personnes de faire la police du masque mais on doit tout·e·s faire cet effort collectif et demander à celles et ceux qui ne le respectent pas de quitter les lieux

on aère en continu

on informe les personnes présentes sur les risques de transmission du virus et comment s’en prémunir

pendant les repas, on fait en sorte que les participant·e·s soient éloigné·e·s de deux mètres les un·e·s des autres et jamais en face, dans un lieu le plus aéré possible

FACE AU COVID, PROTÉGEONS-NOUS LES UN·E·S LES AUTRES !

August 22, 2020

Faire des multiplications sans connaitre ses tables de multiplication, c'est facile !

Savais-tu que le monde se divise en 10 catégories de personnes : celles qui comprennent le binaire et les autres ? Alors, est-ce que tu veux faire partie des gens qui galèrent avec les tables de multiplication, ou celles qui utilisent une méthode éprouvée pour ne même pas avoir à les retenir ? Moi je pense que la question elle est vite répondue.

Un petit billet hors sujet, comme on est en fin de période de vacances apprenantes et que c’est bientôt la rentrée, pour vous donner une méthode simple et efficace si vous faites partie des jeunes élèves qui allez reprendre l’école ou des adultes qui ne vous souvenez pas toujours très bien de comment on fait les multiplications.

En effet, qui connait parfaitement ses tables sur le bout des doigts ? Personnellement, jusqu’à 5, ça va à peu près, mais les tables des 6, 7, 8 et 9 me demandent en général d’y réfléchir à deux fois.

Heureusement, je vous propose aussi une méthode simple qui vous permettra de poser et de résoudre des multiplications complexes sans avoir à faire, en fait, la moindre multiplication !

La solution est en fait toute bête : il s’agit de convertir vos nombres en binaire. Ainsi, vous n’aurez plus que des 1 et des 0. Par conséquent, la multiplication devient un processus trivial, plus qu’il n’y a plus qu’à multiplier par zéro (ce qui fait zéro, je ne vous apprends rien), par 1 (ce qui fait le même nombre) ou un multiple de 10 (ce qui revient à décaler le nombre d’un certain nombre de zéros à gauche).

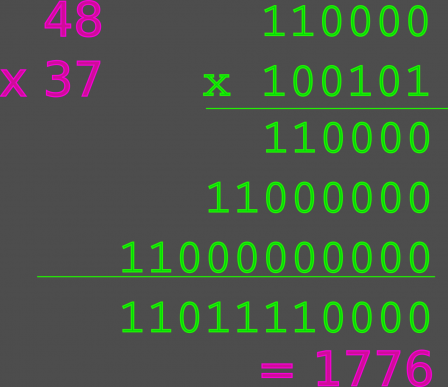

Prenons par exemple le produit de 48 et 37. En posant cette multiplication avec la méthode normale qu’on vous a apprise à l’école, vous auriez notamment à devoir faire appel, de tête, à votre connaissance de la table des 7 et des 8. Avec le format binaire, rien de si compliqué :

En effet, comme le montre l’image ci-dessus, 48 donne 110000 en binaire, 37 donne 100101. Il suffit ensuite de poser la multiplication comme vous le feriez normalement, sauf que vous n’avez que des 0 et des 1, ce qui facilite considérablement la chose. Le résultat final vous donne 11011110000 en binaire, ce qui vous permet très facilement de trouver que le résultat fait 1776 une fois trivialement converti au système décimal.

En effet, comme le montre l’image ci-dessus, 48 donne 110000 en binaire, 37 donne 100101. Il suffit ensuite de poser la multiplication comme vous le feriez normalement, sauf que vous n’avez que des 0 et des 1, ce qui facilite considérablement la chose. Le résultat final vous donne 11011110000 en binaire, ce qui vous permet très facilement de trouver que le résultat fait 1776 une fois trivialement converti au système décimal.

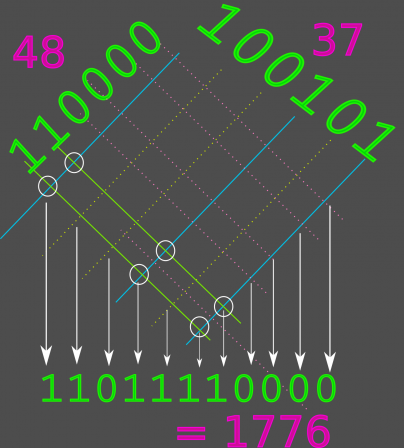

Si vous préférez une méthode plus visuelle et que vous avez entendu parler de la méthode de multiplication dite « japonaise » (qui n’a rien de japonaise, mais peu importe), cette technique se prête parfaitement à ce genre de conversion visuelle et très facile, qui vous permet de multiplier des nombres de manière intuitive :

Il suffit, en effet, de tracer des lignes perpendiculaires en losange pour les chiffres de chaque nombre. Ici, les lignes représentant zéro sont en pointillés, et celles représentant 1 sont en trait dur. Il n’y a plus qu’à repérer les intersections et à les projeter à l’horizontal pour obtenir le résultat. Par ailleurs, comme il n’y a que des zéros et des uns, vous n’aurez pas le problème que vous pourriez avoir avec cette méthode visuelle lorsque des chiffres sont trop importants (pensez tout de même à reporter les retenues, même s’il n’y en a pas dans cet exemple).

Il suffit, en effet, de tracer des lignes perpendiculaires en losange pour les chiffres de chaque nombre. Ici, les lignes représentant zéro sont en pointillés, et celles représentant 1 sont en trait dur. Il n’y a plus qu’à repérer les intersections et à les projeter à l’horizontal pour obtenir le résultat. Par ailleurs, comme il n’y a que des zéros et des uns, vous n’aurez pas le problème que vous pourriez avoir avec cette méthode visuelle lorsque des chiffres sont trop importants (pensez tout de même à reporter les retenues, même s’il n’y en a pas dans cet exemple).

Les esprits chagrins me feront remarquer qu’un défaut de cette méthode est qu’elle exige de convertir en binaire, puis depuis le binaire, mais cette opération est tellement triviale que j’ai pas pris la peine de m’attarder dessus : il est évident que 48 = 32 + 16 = 25 + 24, ce qui donne 110000 en binaire, tandis que de la même façon 1101111000 en binaire est évidemment 210+29+27+26+25+24 = 1024+512+128+64-32+16 = 1776, mais cela se fait de tête sans même y réfléchir.

Pour conclure, si même cette méthode simple vous a un peu perdu, ce n’est pas dramatique, après tout, les mathématiques, ce n’est pas une science exacte, et peut-être que votre truc à vous c’est plutôt la littérature, auquel cas j’en profite pour rappelez que vous trouverez mes fabuleux livres très littéraires ici. Et, de l’autre côté, si cette méthode vous parait évidente et que vous ne comprenez pas pourquoi ce n’est pas comme ça qu’on présente les choses en école primaire, vous apprécierez sans doute les personnages de Sigkill dans Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires) et de Betty et Karima dans La sorcellerie est un sport de combat.