Alessio Brugnoli's Blog, page 23

August 20, 2021

La nascita della pubblicità in Italia

La Rivoluzione Industriale dell’Ottocento, con la produzione di massa dei beni, ebbe come effetto la saturazione di una quantità senza precedenti di merci, che ovviamente, dovevano essere vendute. Per far questo, i metodi tradizionali per fare conoscere i propri prodotti ai potenziali consumatori, riconducibili in fondo al passaparola e a quelli che oggi chiameremo “influencer”, si mostarono inadeguati.

La produzione di massa aveva quindi generato una vendita di massa, un mercato enorme ed anonimo, in cui le merci si moltiplicavano e rischiavano di confondersi l’un l’altra. Era necessario fornire al potenziale acquirente una sorta di bussola, che permettesse di orientarsi in questo potenziale labirinto: nascono così così le marche, che ricostruiscono l’identità della merce, che viene così, per citare Marx deoggettivizzata e ricondotta ad avere un valore simbolico, trasformandosi da bene strumentale a simbolo di status, e la pubblicità, che fornisce una conoscenza illusoria del prodotto prima di averlo incontrato nel concreto.

Pubblicità che, inizialmente, si rivolge alle élite ad elevato potere di acquisto, che sono al contempo alfabetizzate: da una parte, nascono gli annunci sui giornali, costituita inizialmente, da testi alquanto pedanti: la sua adozione, da parte delle redazioni, fu tutt’altro che indolore, non si voleva inquinare con biechi fini commerciali il lavoro intellettuale dei giornalisti, tanto che a Parigi ci furono parecchie risse e, mi pare, ma non ci metterei la mano sul fuoco, addirittura un duello. Alla fine, però, ovviamente, prevalse la logica economica, la necessità impellente l’incremento dei flussi dei ricavi e l’abbassamento dei prezzi della copia, al fine di aumentare la penetrazione nel mercato e favorire la diffusione della testata.

La pagina dedicata agli annunci commerciali era la quarta di copertina, proprio perché più visibile. All’inizio questa pagina del giornale era letteralmente riempita di annunci, disposti a incastro senza curarsi del fatto che alcuni di essi potessero essere posizionati addirittura in posizione rovesciata, non facilmente leggibile: l’obiettivo era quello di saturare il più possibile gli spazi della pagina dedicata agli annunci commerciali e accontentare in questo modo la richiesta arrivata all’ultimo momento in redazione dall’azienda committente.

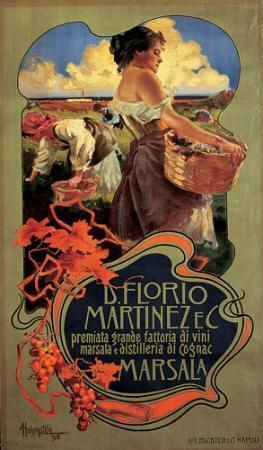

Agli annunci sui giornali, si affiancarono presto i primi manifesti, che in fondo non erano nulla più che gli annunci stampati a lettere cubitali: la cosa cambiarono presto. Il potere d’acquisto delle masse aumentò esponenzialmente, rendendole potenziali consumatori: il problema è che queste a differenza dei ricchi borghesi, erano analfabete e quindi la parola non poteva invogliarle all’acquisto. L’alternativa era puntare sulle immagini, molto più immediate e accattivanti. A questo si aggiunge il boom dell’urbanizzazione, con una maggior disponibilità di edifici e spazi disponibili per i manifesti. Per questo motivo la pubblicità aumenta le proprie dimensioni e moltiplica i luoghi nei quali appare. Manifesti giganteschi, anche posizionati in modo orizzontale, iniziano ad essere appesi in posizioni strategiche, come sopra i mezzi pubblici, oppure lungo le strade più trafficate.

A favorire la nascita e la diffusione dei manifesti, fu la tecnologia, con l’invenzione della cromolitografia è un’arte litografica per mezzo della quale si stampano i disegni a colori, imitando soprattutto i colori a tempera. Il termine deriva dal greco chroma (colore), lithos (pietra) e graphia (da graphein, disegnare).

Consiste nel disegnare figure con una particolare matita grassa su una matrice di pietra. Dopo aver trattato la superficie della lastra litografica con una soluzione acida, si procede inumidendo la matrice dopo di che si inchiostra, utilizzando un rullo in pelle o in caucciù. L’inchiostro, a base oleosa, aderisce solo sui tratti disegnati con la matita grassa, mentre viene respinto dalla superficie umida della pietra. Nella successiva fase di stampa solo l’inchiostro che ha aderito al disegno viene impresso sul foglio di carta. Per ogni differente colore è necessaria una differente matrice. Grazie alla cromolitografia è quindi possibile utilizzare tanti colori, più velocemente, con maggiori sfumature e toni molto più brillanti.

Nei primi tempi le cromolitografie erano senza scritte ed erano utilizzate come decorazione di oggetti (mobili, scatole, ventagli e contenitori di vari prodotti). Le immagini stampate venivano spesso ritagliate e usate per diversi passatempi (ad esempio, quello di ornare album e quaderni).

A partire dalla seconda metà dell’Ottocento iniziano a comparire immagini cromolitografiche stampate su fogli o cartoncini che pubblicizzano, con varie scritte, il prodotto da vendere. Famose restano ancora oggi in ambito collezionistico le prime serie di figurine Liebig emesse a partire dall’anno 1872. La realizzazione della vignetta era spesso affidata ad artisti del periodo, mentre la fase di stampa era realizzata con tecniche cromolitografiche fino a 12 colori.

Il salto di qualità, nei manifesti, fu merito di Jules Chéret, il primo a capire l’importanza dell’immagine a scapito del testo e ahimè, della bellezza femminile come strumento per vendere merci. Dal punto di vista tecnico, portò la cromolitografie dal livello sperimentale a quello di vera e propria forma d’arte. Chéret, infatti, non si limitò semplicemente a creare versioni colorate delle classiche litografie in bianco e nero, ma per primo riuscì a piegare il procedimento ai fini della resa pittorica.

Consapevole dell’enorme difficoltà che comportava realizzare manifesti di grandi dimensioni con la pressa a braccia, escogitò un proprio metodo servendosi dei più moderni macchinari dell’epoca. Tale metodo può essere riassunto schematicamente nelle seguenti fasi: la realizzazione di un bozzetto su carta, caratterizzato da disegno ben marcato, toni piatti e impiego dei soli colori primari (rosso, giallo, blu), la realizzazione del disegno su pietra, la definizione una pietra per ciascuno dei colori primari con l’aggiunta di una pietra per i colori trasparenti, per un totale di quattro, stampa su carta a partire dalle quattro pietre.

Di per sé questo processo non ha niente di particolare. L’arte di Chéret, infatti, consisteva nell’intervenire in questi passaggi eliminando neri, sbavature, macchie e creando più livelli di colore in modo da dar vita a piani fluttuanti. Così Chéret riusciva ad ammorbidire i profili e ad edulcorare l’effetto “meccanico” che questa tecnica di stampa tendeva a conferire al lavoro finito. Egli, inoltre, spruzzava sulla pietra particelle finissime di pigmento di vari colori e le mescolava. Il risultato era rappresentato da una densità cromatica digradante.

In Italia, per gli ovvi problemi connessi all’industrializzazione lenta, queste problematiche arrivarono in ritardo rispetto alle altre nazioni europee. Il primo a capire il potenziale business fu il farmacista milanese Attilio Manzoni, che parì una delle prime concessionarie di pubblicità in Italia il cui obiettivo fu quello di acquistare spazi pubblicitari dai quotidiani e rivenderli agli inserzionisti. Tra i servizi innovativi che Manzoni offriva alla sua clientela c’era anche quello dell’impaginazione dei vari annunci commerciali, imponendo un’estetica sicuramente più ragionata e accattivante rispetto all’assemblaggio frettoloso e approssimativo di cui si accontentavano gli editori dei giornali. Tra l’altro, fu lui fu lui ad inventare i necrologi a pagamento.

Sempre a riprova dell’eccentricità italiana, il manifesto pubblicitario, a differenza del resto d’Europa, non nacque nell’ambito della commercializzazione delle merci, ma in ambito intrattenimento, nella promozione delle opere liriche: fu fondamentale così il ruolo delle Officine Ricordi.

Può sembrare strano a noi contemporanei, che vediamo l’Opera come uno spettacolo d’élite, ma all’epoca, senza la concorrenza del cinema e della televisione era considerato nazional popolare: per cui era necessaria una pervasiva attività promozionale, che prevedeva la cartellonistica murale, cartoline postali da collezione realizzate in serie, che riportavano gli snodi narrativi della trama, annunci e illustrazioni sulle riviste, le ancora le copertine di spartiti musicali con le riduzioni per canto e pianoforte, così come i libretti d’opera o curiosi bolli chiudilettera.

Per coprire queste esigenze, Ricordi si dotò sia di un’ampia scuderia di talenti grafici, guidata dal direttore artistico Adolf Hohenstein, sia per l’epoca di un impianto produttivo d’avanguardia, un grande edificio di oltre 4000 metri quadrati, la produzione cromolitografica affiancava per la prima volta la stampa delle proprie edizioni musicali in un sistema congegnato per una completa autonomia editoriale che comprendeva quindici macchine litografiche di grande formato, dieci torchi litografici e nove torchi calcografici. Un giovanissimo Marcello Dudovich, precettato nel 1897 nella scuderia delle Officine, annota in una lettera le impressioni nell’operare in quella struttura che offriva dei servizi piuttosto inusuali per il tempo – “aveva persino le docce per gli operai e il deposito per le biciclette”

Di conseguenza, quando le grande imprese italiane, imitando quanto accadeva all’estero, decisero di adottare questo mezzo pubblicitario, fu semplice per la Ricordi monopolizzare il mercato…

August 19, 2021

Max Beckmann

E’ abbastanza peculiare, il rapporto tra l’Italia e Max Beckmann: l’artista era innamorato della nostra Nazione… Parte della sua formazione estetica era legata a un suo viaggio a Firenze, dove fu colpito profondamente dalle opere di Piero della Francesca e di Luca Signorelli e l’estate, quando poteva, prendeva pennelli e tela e si trasferiva sulle spiagge del nostro Sud, che amava ritrarre. Amore che invece critici, intellettuali e gran pubblico poco ricambiano, essendo Max poco più di un illustre sconosciuto.

Cosa che è un vero peccato, dato che l’artista è uno dei giganti dell’espressionismo tedesco. Max nacque a Lipsia il 12 febbraio 1884; presto orfano di padre, accolto in casa di parenti, il ragazzo si porta appresso sempre un quaderno per gli schizzi. Non trovando modelli, si industria in autoritratti, che diventeranno un tema comune della sua Arte. Come in Rembrandt, l’analisi del sè è occasione per riflettere sull’Universale, con le sue contraddizioni e il suo dolore di vivere.

Dal 1894 visse a Braunschweig, dove frequentò varie scuole. Nel 1900 entrò alla Kunstschule di Weimar, dove fu allievo del pittore norvegese Carl Frithjof Smith, dallo stile tardo romantico e pieno di una retorica popolista, i cui quadri, detto fra noi, non sarebbero sfigurate tra le buone cose di pessimo gusto di gozzaniana memoria… Nonostante i suoi quadri siano ottimi per decorare i coperchi delle scatole di cioccolatini, Carl Frithjof Smith era però uno straordinario insegnante, capace di valorizzare il talento dei suoi allievi e di fare trovare loro una propria, autonoma voce.

Di questo Max gli fu sempre grato: negli stessi anni, dato che sono in vena di pettegolezzi, conobbe Minna, poi sua moglie, la sposerà nel 1906 e madre del figlio Peter. Per anni firmerà i suoi quadri con una sigla MBSL (Max Beckmann alla sua amata). A lei resterà molto legato, anche quando, nel 1924, si separerà per sposare Mathilde von Kaulbach detta Quappi.

Nel 1904 Carl Frithjof Smith consigliò a Max di guardare fuori l’orticello di casa, per capire cosa diavolo stesse succedendo nel resto d’Europa: così se ne andò a Parigi, dove studiò a fondo Impressionisti, Nabis e Cézanne; al ritorno, si trasferì a Berlino, dvor nel 1906 partecipò alla mostra della Berliner Sezession, ottenendo così una borsa di studio per Villa Romana a Firenze.

Nel 1910 fu eletto nel consiglio direttivo della Sezession, incarico che lascia l’anno successivo. Nel 1913 Paul Cassirer organizzò la sua prima mostra personale, che, in termine di vendite, ebbe un grosso successo. Anche perché, diciamola tutta, non è che Max facesse molto, per turbare i ricchi borghesi tedeschi dell’epoca: anzi, cercò di normalizzare e rendere loro accettabile l’espressionismo, temperandolo con un forte timbro sentimentale, in fondo era sempre allievo di Carl Frithjof Smith e con la ricchezza coloristica appresa a Parigi. Insomma, un suo collezionista poteva apparire progressista, senza scandalizzare il prossimo.

Nonostante le vendite, però Max era insoddisfatto, tanto che nel 1914, in una sorta di autocritica, scrisse

“Il mio stile. imopposizione alla superficiale arte decorativa, deve andare più che possibile al fondo della natura e dell’anima delle cose“

La svolta e la crescita spirituale avvennero con la Prima Guerra Mondiale: come tanti intellettuali del suo tempo, Max è vittima della sbronza del patriottismo e dell’interventismo, tanto che si arruolò volontario con infermiere, per essere inviato sul fronte orientale. Ma non regge all’esperienza tragica della guerra, e viene congedato l’anno dopo a causa di un esaurimento nervoso.

Trasferitosi a Francoforte, dove insegnò nella locale Scuola di belle arti fino al 1933, cominciando a riflettere sul vero tema della sua arte, che sintetizzò nell’aforisma

La Realtà a costituire il vero mistero dell’esistenza

Ma che cosa è la Realtà ? La semplice apparenza, con tutte le sue contraddizioni, che incrociamo ogni giorno, la Rappresentazione, oppure, sempre per citare Schopenhauer, la Volontà di esistere irrazionale, che è nascosta dietro il velo di Maya ?

Max definisce sul tema una posizione autonoma: la Realtà è l’insieme delle Forme caotiche tragiche con la Volontà di esistere travolge le nostre vite. Per cui, la pittura è lo strumento con cui ne rendiamo testimonianza, per trascenderle e perderci nel Nuomeno. Così nei suoi quadri entrarono temi angosciosi e violenti, di dolore, di morte, di abiezione sociale e morale, svolti con sempre maggiore incisività e semplicità di forme, con complesse allusioni simboliche e forti deformazioni espressive.Il suo stile divenne angoloso e concitato, con una squadratura sempre più dura ed aggressiva dei volumi, influenzato in questo dal cubismo.

Con la Repubblica di Weimar, la pittura di Max cambiò di nuovo: da una parte vi era la speranza per un mondo nuovo, che sarebbe andato oltre gli errori del Passato, dall’altra, da conservatore quale era, l’artista non poteva che essere amareggiato dal caos morale e sociale che lo circondava.

Da una parte, accentuò la semplificazione della forma, senza per questo mettere in discussione il suo espressionismo. Accanto alla figura umana ed alla condizione dell’uomo, che rimasero sempre i soggetti principali, cominciò ad interessarsi alla natura morta ed al paesaggio, rendendo le sue opere meno morbose ed atroci. Dall’altra, accentuò la dimensione teatrale ed onirica delle sue composizioni, descrivendo in chiave allegorica lo sfacelo di una società corrotta, segnata dalle disuguaglianze, eppure ubriacata dall’edonismo.

Temi comuni di quel tempo sono la maschera, simbolo la perdita dell’identità, del bagaglio spirituale di un individuo e di un popolo e la città, luogo della disumanizzazione, abitata da persone precarie e senza radici, una prigione di asfalto e cemento sfavillante di luci menzognere, dove il ritmo vorticoso fa smarrire l’individuo, lo ingloba in una massa senza volto, lo illude di possedere qualcosa, e lo getta in un angolo più misero di prima. I locali notturni, i ristoranti gli alberghi, le ballerine, ancora il circo, costituiscono la quinta di un universo dove si affoga nella solitudine.

Proprio per questo sguardo disincantato, Max capì prima del tempo l’orrore del Nazismo: questo provocò un ulteriore evoluzione della sua pittura, con il recupero, anche con l’adozione della forma del Trittico, della pittura morale e simbolica di Bosch, come denuncia della follia umana.

Il recupero della tradizione diventa per l’artista la chiave di lettura per la sua contemporaneità e mezzo di protesta e denuncia del contesto storico nel quale si trovava a operare. Questa, durante il periodo nazista, si era impregnato di ideologia, in funzione di un’azione di “catechismo” nei confronti della popolazione; per Max al contrario, costituisce una critica e una provocazione. Attraverso il trittico l’artista distrugge l’unità temporale, sacralizza l’istante (come nelle pale medievali nelle quali troneggiavano santi atemporali e ieratici) e riscrive la funzione didattica del mito, che diventa infine pittura di storia per l’invio di un messaggio universalmente comprensibile.

Ostilità che fu ricambiata da Hitler: Nel 1933, dopo la presa del potere da parte del partito nazista in Germania, fu costretto a lasciare la Scuola di belle arti di Francoforte. Nel 1937 la sua arte fu condannata dai nazisti come arte degenerata; nello stesso anno Beckmann lasciò la Germania. Visse ad Amsterdam per dieci anni e nel 1947 si trasferì negli Stati Uniti per insegnare a St. Louis e a New York. Morì stroncato da un infarto il 27 dicembre 1950 a New York, all’angolo tra la 69esima Strada Est e Central Park West, mentre si recava ad una mostra al vicino Metropolitan, per ammirare un suo quadro.

Proprio dove la pittura di Beckmann acquista una stupenda profondità poetica, è nelle pitture dedicate alla morte e al mare; se l’esilio può essere una sorta di “morte in vita”, a quest’idea il pittore associa immagini funebri che ricordano in parte, in alcune composizioni, i Trionfi della Morte di medievale memoria. Figure al limite dell’astratto, dalle dimensioni ipertrofiche, angeliche o sataniche a seconda dei casi: un gran teatro dell’aldilà, dove però la vita pulsa come nell’aldiquà, con il suo carico di menzogna e seduzione.

August 18, 2021

L’Acqua Egeria

Come scritto tante volte, Egeria era una divinità latina arcaica connessa con le acque sorgive e con il parto; secondo la leggenda, fu amante, consigliera (sulle leggi religiose e sulle riforme) e in seguito moglie del re Numa Pompilio. Quando il re morì, Egeria si sciolse in lacrime, dando vita a una fonte, dove si recavano le Vestali per attingere acqua, che storicamente era posta accanto al boschetto presso la porta Capena. Gli eruditi del Rinascimento, nell’interpretare i testi latini, confusero le mura Aureliane con quelle Serviane e la identificarono a torto con la sorgente che alimentava il Lacus Salutaris, per poi gettarsi nell’Almone, ossia la nostra Acqua Santa.

Sorgente che tra l’altro era ben nota agli antichi, che ne esaltavano le proprietà terapeutiche: pare che la bevesse l’imperatore Claudio, per alleviare i suoi frequenti dolori di stomaco, probabilmente causati dallo stress. Dimenticata nel Medioevo, secondo la leggenda fu riscoperta nel Rinascimento, come ci ricorda un cronista dell’epoca, Tommaso della Valle, quando un contadino che spingeva i suoi buoi all’abbeverata,vide che gli animali si fermavano sbuffando. Il contadino andò avanti e vide un rivolo d’acqua corrente dal colore che dava sul rossastro. Dopo essere rimasto un po’ stupito, si bagnò le mani, che essendo piene di “rogna”, guarirono immediatamente rimanendo morbidissime.

Sempre secondo la voce arrivò al papa Paolo V che in occasione di una sua vista alle Sette Chiese, arrivò fino alla fonte e vi si bagnò, guarendo da un non ben specificato malanno: la sorgente acquistò subito una fama miracolosa, la sua acqua fu appellata come Santa e malati e pellegrini cominciarono ad accorrere in massa.

Per dar loro un minimo di accoglienza, il papa fece costruire accanto alla sorgente una piccola casa che doveva servire a ricoverare lui e i suoi successori quando andavano a godere dei servigi dell’Acqua Santa; nel tempo, l’edificio è stato distrutto dalle fiamme e in seguito utilizzato come casa rurale. A conferma di tale fama, papa Alessandro VII, guarito dalla calcolosi bevendo ogni giorno dalla fonte, decise di porre una stele, oggi scomparsa, per ricordarne le qualità terapeutiche.

Acqua, quella Egeria, particolarmente amata dai romani per il suo retrogusto ferroso, che è di tipo medio-minerale ricca di sali minerali tra cui calcio, magnesio, potassio e fluoro e che possiede qualità diuretiche. Dato il suo successo, Il primo stabilimento termale, per sfruttarne economicamente il successo, fu costruito dall’Ospedale San Giovanni, proprietario del terreno dove defluiva l’acqua, con la protezione finanziaria di papa Pio VI e il contributo del Banco di Santo Spirito. Tanta fu l’affluenza, che nel 1818 furono costruite due strade carrozzabili per collegare l’impianto alla città.

Nel 1895 l’ingegnere Francesco Battelli ed il professore Leopoldo Taussing costituirono una società collettiva, sotto la ragione “Francesco Battelli & C.” con un capitale di 25.000 lire per risanare la canalizzazione, costruire eleganti fontanelle in cristallo, migliorare i dintorni della fonte e creare moderni reparti d’imbottigliamento, in modo da sfruttare l meglio il business. A tale proposito u istituito uno speciale omnibus da Porta San Giovanni e iniziarono a girare per la città i carri degli “acquasantari” che pubblicizzano l’acqua.

Nella prima metà del ‘900 iniziò a diffondersi l’abitudine di recarsi alla sorgente Egeria, soprattutto di domenica, per riempire i fiaschi a 10 Lire. Nel 1948 fu fondata l’azienda “Acqua Santa di Roma srl ” e avviata la prima linea di prodotto in vetro. Le bottiglie da 92 cl e i boccioni da 190 cl, una volta sistemati sui calessi, furono trasportati in tutta la città. A semplificare ulteriormente la logistica, fu la grande idea dei fratelli Mari, che per trasportare le bottiglie con maggiore semplicità riutilizzarono le casse delle bombe della Seconda Guerra Mondiale e i motocarri militari americani dismessi.

Nel 1961 la famiglia Mari depositò ufficialmente la prima etichetta, che è nota a chiunque sia di Roma , disegnata a mano da un giovanissimo illustratore di 14 anni. Il ragazzo frequenta da poco il Liceo Artistico quando gli viene affidato l’incarico di realizzare l’etichetta per l’acqua minerale Egeria per un compenso di 500 Lire.

August 17, 2021

L’etruscomania rinascimentale

Se Annio credesse o no alle strampalate idee che aveva diffuso, è difficile a dirsi: in ogni caso, la sua opera ebbe un successo clamoroso, tanto che la sua interpretazione sugli Etruschi, considerati diretti discendenti di Osiride e di Noè e progenitori dei Toscani, divenne canonica nel Rinascimento.

Da una parte, decine di eruditi, fortunamente dimenticati negli sgabuzzini della storia, si inventarono letteralmente delle decifrazioni delle epigrafi funerarie etrusche, alimentando un dibattito, per noi moderni alquanto bizzarro, sull’origine del dialetto fiorentini e sui suoi supposti rapporti con l’ebraico, cosa che lasciò alquanto perplessi molti rabbini dell’epoca.

Dall’altra Annio ebbe uno sproposito di imitatori, dando origine a quello che, noi moderni definiremmo un genere di fantastoria: il bello è che molti di questi autori non erano cialtroni qualsiasi, ma intellettuali di chiara fama e notevole spessore. Ne cito solo tre: Leonardo Dati, Egidio da Viterbo, Guillaume Postel.

Leonardo è stato un umanista,un poeta, segretario di tre papi, Callisto III, Pio II e Paolo II e vescovo di Massa Marittima, insomma mica l’ultimo arrivato. Grande amico e collaboratore di Leon Battista Alberti, benché componesse principalmente in latino, partecipò primo Certame coronario, con una scena del De amicitia, che fu particolarmente apprezzata ma non ottenne il premio, che come noto non fu assegnato. Si tratta comunque di un testo di singolare importanza, anche perché risulta il primo tentativo per la letteratura italiana di trasporre in volgare la metrica quantitativa classica, secondo l’uso “barbaro” che sarà ripreso dal Carducci. Per il successivo Certame, che non ebbe luogo, compose in latino la tragedia Hyemsal.

Ora Leonardo, travolto dalla mania etruscologica, si inventò una biografia di Porsenna, che riprendeva molte delle tesi di Annio, che, per darsi un tono, disse d’aver tradotto da un antico testo ritrovato in una tomba: lidro che per l’epoca, anche per l’autorevolezza dell’autore, divenne una sorta.

Egidio, che era uno principali intellettuali della curia di Giulio II, qualche malelingua lo considerava amante del Papa, era un uomo coltissimo: aveva studiato filosofia, teologia e lingue antiche (greco, ebraico, arabo, aramaico, persiano) ed era grande amico di Pico della Mirandola e di Marsilio Fucino.

Oratore e filosofo all’epoca conosciutissimo, ha avuto un ruolo fondamentale nella Storia dell’Arte: fu colui che caldeggiò la sostituzione di Giuliano da Sangallo con Bramante nel cantiere di San Pietro, lanciando l’idea della basilica a pianta centrale, a quincux, di cui ho parlato in passato e fu il papà della Stanza della Signatura, che all’epoca era destinata a fungere da studio e biblioteca di Giulio II.

La decisione del papa di trasferirsi in questi ambienti al piano superiore del Palazzo Apostolico risale al 26 novembre 1507 ed era legata al suo rifiuto di utilizzare gli spazi dell’Appartamento Borgia decorati da Pinturicchio, poiché non voleva essere circondato dalle memorie del suo mal sopportato predecessore, Alessandro VI.

Inizialmente, Giulio II affida la decorazione dei nuovi ambienti ad un gruppo scelto di artisti, vale a dire Luca Signorelli, il Perugino, Jacopo Ripanda, il Bramantino, Baldino Baldinelli, Cesare da Sesto, il Sodoma, Lorenzo Lotto e Baldassarre Peruzzi. Raffaello, chiamato verosimilmente dal Bramante, architetto della Fabbrica di San Pietro, lasciò Firenze per Roma nell’estate 1508 e integrò il gruppo affiancando «presumibilmente» il Sodoma negli ultimi mesi del 1508. Forse su consiglio dello stesso Bramante e del Pinturicchio, nel 1509 Giulio II maturò la decisione di affidare l’intero progetto decorativo all’artista urbinate non esitando a distruggere tutte le decorazioni precedenti, sia quelle recenti che quelle quattrocentesche, tra cui figuravano affreschi di Piero della Francesca e Bartolomeo della Gatta.

Egidio concepì il programma iconografico realizzato da Raffaello, incentrato sull’ordinamento ideale della cultura umanistica, divisa in teologia, filosofia, poesia e giurisprudenza, a ciascuna delle quali è dedicata una parete in corrispondenza della personificazione femminile ritratta nel medaglione della volta. Inoltre vi si può leggere un’esaltazione delle categorie neoplatoniche del Vero, del Bene e del Bello. Il Vero razionale e naturale è rappresentato dalla Scuola di Atene; il Vero teologico (il Vero Supremo, Dio) è rappresentato dalla Disputa del Sacramento; il Bello dal Parnaso; il Bene dalle Virtù e dalla Legge raffigurata nella volta e nella parete delle Virtù, sia come legge canonica (Gregorio IX approva le Decretali), che come legge civile (Triboniano consegna le Pandette a Giustiniano).

Ebbene, un uomo del genere, coltissimo, non sfuggì al fascino delle idee di Annio: il 21 dicembre 1506, nella basilica di S. Pietro, in occasione dell’inizio dei lavori bramanteschi fu incaricato di pronunciare la solenne orazione a conclusione delle pubbliche celebrazioni indette da Giulio Il per festeggiare un triplice successo del re Emanuele di Portogallo, le cui flotte erano approdate felicemente a Ceylon, avevano riportato una vittoria navale a Calicut e scoperto il Madagascar.

Si tratta di un mattone epocale, in cui le scoperte e le conquiste di nuove terre sono collocate su uno sfondo profetico e vengono viste come la realizzazione di un piano provvidenziale, costruendo un parallelismo, assia forzato, tra eventi storici e narrazioni bibliche. La parte concernente il Presente, vale a dire la doppia esaltazione del sovrano portoghese e dei pontefice, che hanno promosso le vittoriose imprese, è preceduta da un’ampia trattazione dedicata alla tematica del secolo d’oro. Egidio distingue quattro età dell’oro: la prima è quella di Lucifero; la seconda di Adamo ed Eva nel paradiso terrestre; la terza di Giano e degli Etruschi, visti in connessione con Noe e in genere con la civiltà aramaica, la quarta, infine, quella di Cristo, che è la più pura e la più perfetta e giunge al suo apogeo con gli eventi celebrati.

Guillaume Postel, amico di Ignazio di Loyola è stato invece un uomo tanto geniale quanto bizzarro. Spirito universale e cosmopolita, fu linguista, astronomo, orientalista, umanista, cartografo, cosmografo, fu animato da un’instancabile fame di sapere e dall’aspirazione alla pace e alla concordia tra gli uomini. Fu uno dei primi pensatori dell’età moderna a sottolineare l’ingiustizia della condizione femminile subalterna.

Affascinato dalle Antiquitates di Annio da Viterbo e dal presunto passaggio dell’eredità noachica, all’indomani del diluvio universale, attraverso la penisola italiana, volle dedicare un contributo organico alla regione che aveva costituito, a suo parere, l’anello di trasmissione della cultura ebraica all’occidente, scrivendo De Etruriae regionis.

L’Etruria e gli Etruschi, diretti discendenti di Noè, erano nella visione postelliana il primo nucleo della civiltà europea, una civiltà che affondava le sue radici nel messaggio biblico e che niente aveva in comune con la «fabulositas» greca o la violenza imperiale romana. Sulla trama di un tessuto antichissimo che, senza soluzioni di continuità, giungeva dall’arca noachica alle lucumonie etrusche, Postel costruiva il suo volume. Ogni voce, ogni testimonianza era valorizzata per fondare su basi noachiche la civiltà dell’occidente e la vastissima cultura dell’orientalista francese, in grado di spaziare dai testi della classicità alla produzione coeva, permetteva i collegamenti più audaci attraverso la fusione di ogni branca dello scibile umano. La ricostruzione postelliana della storia del mondo era, però, carica di simbologie e ben si univa alla politica antiasburgica dei Valois ed a quella che, proprio in quegli anni, Cosimo I de’ Medici stava perseguendo in Toscana. La fusione fra presente e passato, nella feconda continuità del Vecchio e del Nuovo Testamento, tracciava infatti fra Roma, Firenze e Parigi un asse politico ideale, nettamente contrapposto a quello rappresentato dal Sacro Romano Impero, sempre più carico di tensioni autonomistiche e di divisioni confessionali.

Tutte questi testi bizzarri sarebbero passati presto di moda Cosimo I de’ Medici, che ricordiamolo, discendeva da un ramo cadetto della famiglia, per darsi una parvenza di legittimità, si ricollegò alla storia preromana, definendosi dux Etruriae e utilizzando questa pseudo storia come strumento di propaganda, tanto da costringere il buon Vasari, nella prima edizione (1550) delle sue Vite, a evidenziare una presunta superiorità tirrenica nella scultura antica.

Propaganda che fu puntellata da una serie di fortunati ritrovamenti archeologici: il 15 novembre 1553, ad Arezzo, dallo scavo del fossato antistante la porta San Lorentino, venne inaspettatamente alla luce una grande statua bronzea, pressoché integra, raffigurante uno dei più spaventosi mostri del mito antico, la Chimera. Il luogo di rinvenimento e la presenza di un’iscrizione sulla zampa destra della fiera non lasciavano dubbi sull’etruscità dell’opera che, per potenza espressiva e qualità del modellato, surclassava ogni altra “anticaglia” sino a quel momento trovata entro i confini dell’antica Etruria

In effetti, la Chimera fu soltanto una delle clamorose scoperte di grande statuaria che si susseguirono in quegli anni nell’Italia centrale. Nel 1541, sempre Arezzo aveva restituito una bellissima statua bronzea di Minerva che era entrata nelle collezioni granducali già nel 1552, mentre nel 1556 venne acquistato da Cosimo I de’ Medici, granduca di Toscana, il terzo dei grandi bronzi etruschi oggi noti, il cosiddetto Arringatore, trovato non lontano dal lago Trasimeno. Mentre queste due opere vennero a costituire il fulcro della collezione di antichità conservata a Firenze in Palazzo Pitti, la Chimera, trasportata nella capitale toscana subito dopo il ritrovamento (1553), fu invece collocata da Cosimo I nel salone di Leone X in Palazzo Vecchio, dopo un primo restauro eseguito da Benvenuto Cellini, senza tuttavia integrare la parte mancante, ovvero la coda a forma di serpente, nonostante fosse tra i bronzi rinvenuti ad Arezzo.

Cosimo era particolarmente orgoglioso di questo reperto e intendeva presentarlo come il simbolo del proprio potere e della vittoria ‘su tutte le chimere’, ovvero sugli avversari più pericolosi. Proprio in quegli anni i Medici cercavano di estendere il proprio dominio su tutta la Toscana, territorio anticamente abitato dagli Etruschi, per cui la scoperta di quest’opera straordinaria arrivò al momento giusto. Firenze e la Toscana erano eredi del nobile passato etrusco, e non è un caso che Cosimo amasse farsi rappresentare armato all’antica.

In più, come racconta Cellini, il granduca si dilettava a restaurare i piccoli bronzetti etruschi della sua collezione, provenienti da tombe o stipe votive…. E l’artista, ne I trattati dell’oreficeria e della scultura dovette persino dedicare un capitolo alla tecnica della granulazione tirrenica, nel tentativo di ricostruirla.

Propaganda che raggiunse il culmine nel nel 1565 quando sempre il Vasari, con la decorazione allegorica del salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, celebrava unitamente lo Stato e l’opera di Cosimo I ed esaltava in lui l'”optimus princeps”, nuovo lucumone, che regnava “pacata Etruria, aucto imperio, constituta civitate”

August 16, 2021

Atene contro Siracusa XXVI

Il tentativo di darsi alla macchia, da parte di Nicia, evidenziando i suoi problemi di salute, fallì miseramente: gli ateniesi non solo non lo esonerarono dal comando, ma per tenerlo sotto controllo, per evitare che stipulasse una tregua con i Siracusani, per poi smobilitare le truppe, gli posero al fianco due luogotenenti, Menandro ed Eutidemo, esponenti del partito della guerra ad oltranza.

Inoltre, per togliergli ogni alibi, decisero di mandare i rinforzi richiesti, sotto il comando di Eurimedonte e di Demostene. Il primo fa capolino nelle vicende della guerra del Peloponneso nel 428 a.C. quando fu messo a capo di una spedizione di 60 triremi, per reprimere una ribellione filospartana nell’isola di Corcira, la nostra Corfù. L’anno successivo, sconfisse in un paio di scaramucce i tebani a Tanagra.

Nel 425 a.C., durante la prima spedizione ateniese in Sicilia, fu nominato generale di un contingente di 40 navi, insieme a Sofocle e a Demostene. Una tempesta presso le coste del Peloponneso, costrinse la flotta ad attraccare; se Demostene, ne approfittò per conquistare Pilo, Eurimedonte e Sofocle se la presero comoda, sempre a Corcira, tanto che arrivarono in Sicilia a pace fatta. Ad Atene non gradirono la cosa, tanto che i due comandanti furono pesantemente multati.

Demostene, tra l’altro uno dei personaggi dei Cavalieri di Aristofane, è uno schiavo che rovescia “il Paflagone”, un personaggio che rappresenta il demagogo Cleone, non è che avesse esordito in maniera assai gloriosa, nella guerra del Peloponneso: nel 426 a.C., collegata ad un tentativo di invasione ateniese dell’Etolia. Demostene, infatti, aveva accolto la richiesta di aiuto degli abitanti di Naupatto, città fondata dagli esuli messeni sul golfo di Corinto, e si era lasciato convincere da loro a condurre una spedizione in Etolia, al fine di conquistare uomini e mezzi per tentare successivamente l’assalto della Beozia.

I cittadini di Naupatto presentarono gli Etoli come scarsi di numero, inesperti e disorganizzati, perciò facili da conquistare. Le cose andarono però molto diversamente: gli Etoli, consapevoli della loro inferiorità numerica, ma forti della conoscenza del territorio, aspro e accidentato, decisero di non affrontare gli Ateniesi in campo aperto e si ritirarono verso l’interno, attirando Demostene in trappola. Demostene, illuso da facili vittorie, dopo aver senza disturbo occupato i villaggi etolici lasciati sguarniti, venne assalito all’improvviso da una serie di attacchi di guerriglia da parte degli Etoli che, posizionatisi in cima ai monti, nei dintorni di Egitio, bersagliarono agevolmente l’esercito invasore, causando gravissime perdite al nemico. Demostene, visto il completo fallimento del piano si ritirò velocemente con quanto gli rimaneva e decise di rimanere, per il momento, distante da Atene, temendo per la propria vita.

Successivamente si mosse in aiuto dell’Acarnania e sconfisse Ambracia, colonia corinzia e base militare dei Peloponnesiaci: in perlustrazione sul Mar Ionio con 20 navi, sbarcò a Olpe e combatté contro l’esercito di Sparta comandato da Euriloco ed alleato di Ambracia. Demostene sconfisse Euriloco, che venne ucciso in battaglia, ed i Peloponnesiaci, obbligando Ambracia ad un trattato di pace.

Nel 425, come detto, conquistò Pilo: Sparta, appresa la notizi, circondò la base ateniese dalla parte della terraferma e riuscì a sbarcare un esercito di opliti nella vicina isola di Sfacteria, che chiudeva naturalmente l’insenatura di Pilo. Quindi cercò di occupare la fortezza con un attacco dal mare. Demostene allora condusse i suoi uomini sulla spiaggia per impedire agli Spartani, guidati da Brasida, di sbarcare in quel punto. Lo sbarco spartano fu respinto e la flotta ateniese, chiamata in soccorso da Corcira, arrivò in tempo per allontanare le navi spartane. Gli Spartani cercarono senza successo di negoziare la pace. Cleone fu inviato in aiuto a Demostene, che si stava preparando all’invasione di Sfacteria. I due Ateniesi condussero l’invasione e gli Spartani, messi alle strette, si arresero

Nel 424 Demostene e Ippocrate cercarono di conquistare Megara, ma furono sconfitti da Brasida. Demostene si diresse allora a Naupatto, per dar manforte a una rivoluzione democratica e per raccogliere truppe per l’invasione della Beozia. Demostene e Ippocrate, però, non riuscirono a coordinare i loro attacchi e Ippocrate venne sconfitto nella battaglia di Delio. Demostene attaccò Sicione, ma fu ugualmente sconfitto. Demostene fu nel 421 uno dei firmatari della pace di Nicia, che pose fine alla prima parte della guerra del Peloponneso. Nel 417 Demostene fu responsabile dell’evacuazione delle truppe ateniesi da Epidauro in seguito alla battaglia di Mantinea: organizzò gare di atletica e fece scappare le truppe ateniesi mentre i cittadini di Epidauro erano distratti dai giochi.

E con questo chiarimento la lettera di Nicia finiva. Dopo l’ascolto gli Ateniesi non esentarono Nicia dal comando; ma, finché lo raggiungessero in Sicilia altri colleghi ufficialmente nominati, gliene affiancarono due che erano già sul posto, Menandro ed Eutidemo. Almeno avrebbe condiviso con altri, nel suo stato d’infermo, la responsabilità grave della guerra. Decretarono la spedizione di un nuovo contingente, con forze di fanteria e di marina arruolate tra i cittadini iscritti alle liste di leva e tra gli alleati. Colleghi nel sommo comando furono eletti Demostene figlio di Alcistene ed Eurimedonte figlio di Tucle.

Ora, visti i precedenti, Eurimedonte fu preso e spedito subito, nonostante il pieno inverno, si trattava del 20 dicembre in Sicilia, allo scopo di rimpinguare le casse di Nicia e incoraggiare gli opliti a non mollare; Demostene, al contempo, fu incaricato di arruolare il nuovo contingente. Inoltre, per evitare l’arrivo di nuovi rinforzi dal Peloponneso a Siracusa, gli ateniesi tentarono di imporre una sorta di blocco navale, mandando una flotta di 20 navi a largo di Corinto

Eurimedonte anzi fu imbarcato subito per la Sicilia, al tempo circa del solstizio invernale, con una squadra di dieci navi, fornito di centoventi talenti d’argento, e con l’ordine di preannunciare alle truppe già al fronte che un corpo di soccorso sarebbe giunto presto ed essi avrebbero avuto tutta l’assistenza.

Demostene invece, trattenendosi in patria, si dedicava ai preparativi per il corpo di spedizione, che doveva tenersi pronto a salpare all’inizio della prossima primavera: requisiva armati tra i paesi della lega mentre ad Atene prelevava fondi, allestiva navi, arruolava opliti. Inoltre gli Ateniesi mandarono una squadra di venti unità in crociera di guerra lungo le coste del Peloponneso, a vigilare sul traffico navale in partenza da Corinto e da altri punti del Peloponneso verso la Sicilia.

Il problema è che a Sparta si erano improvvisamente svegliati, rendendosi conto che i suggerimenti di Alcibiade, sino a quel momento ignorati, non erano poi così scemi… Per cui, per contrastare il tentativo di blocco ateniese, fu varata una flotta di 25 navi. In più, per logorare l’avversario, costringendolo a combattere su più fronti, fu decisa l’occupazione di Decelea

Poiché i Corinzi s’eran fatti più risoluti, da quando era ricomparsa l’ambasceria con la notizia che il corso della guerra, laggiù in Sicilia, prometteva miglior successo e a Corinto s’era sicuri che la loro precedente spedizione navale era caduta molto a proposito; sicché era in programma l’imbarco di un corpo di opliti su legni da trasporto. Anche gli Spartani intendevano utilizzare il medesimo mezzo per far passare truppe mobilitate dal resto del Peloponneso. Oltre a ciò i Corinzi armavano venticinque unità da ombattimento, per provocare a una sfida la squadra ateniese di stanza a Naupatto. Questi vascelli della rada di Naupatto, costretti a tener d’occhio lo schieramento di navi corinzie, avrebbero avuto possibilità più scarse di intercettare al momento della partenza i convogli di truppe.

Frattanto Sparta stabiliva le sue misure per irrompere nell’Attica: decisione già presa da tempo, ma che Siracusani e Corinzi, ad una voce, premevano affinché fosse messa in atto, alle prime avvisaglie di una nuova spedizione ateniese in Sicilia: l’invasione sarebbe stata utile per impedirla. Anche Alcibiade s’infervorava in quel suo disegno d’attrezzare Decelea a piazza fortificata, e nel consiglio a stringere i tempi per concludere la guerra. Ma anzitutto era rinato in Sparta un senso di fermezza al pensiero che la resistenza ateniese logorata sui due fronti, quello siciliano e quello spartana, avrebbe più facilmente ceduto. Inoltre, questa volta, si giudicavano gli Ateniesi colpevoli di aver violato per primi la pace

La spedizione di soccorso era sicuramente importante: 73 navi e 5 000 opliti. Nel tentativo di replicare quanto avvenuto anni prima, Demostene e magari costringere gli Spartani ad abbandonare Decelea, Demostene cominciò a saccheggiare le coste del Peloponneso, sperando di occupare una città analoga a Pilo.

Proprio in quei giorni, mentre progrediva la fortificazione di Decelea, subito all’inizio della primavera, gli Ateniesi inviarono ad incrociare lungo le coste del Peloponneso trenta navi al comando di Caricle figlio di Apollodoro, cui s’era ordinato, facendo scalo ad Argo, di raccogliere a bordo un corpo di opliti argivi, come comandava il trattato d’alleanza. Inoltre fecero imbarcare per la Sicilia, secondo le decisioni già prese, Demostene con sessanta navi ateniesi e cinque di Chio, milleduecento opliti reclutati dalle liste di leva cittadine, e dall’arcipelago i contingenti più nutriti che da ogni parte erano riusciti a mobilitare, raccogliendo intanto dagli altri paesi della lega tutto il materiale che potesse giovare alla guerra. Demostene aveva istruzione di aggregare prima a Caricle le proprie forze per unirsi alla crociera offensiva contro le coste della Laconia. Quindi, Demostene, passato ad Egina, attendeva quei reparti della sua armata che erano in ritardo, ed anche che Caricle ultimasse con gli Argivi le operazioni d’imbarco.

August 8, 2021

Valle dei Templi, settore ad Ovest del tempio di Zeus

Alle spalle del tempio di Zeus si sviluppa un settore di abitato sorto, probabilmente, in funzione del santuario stesso e un’area sacra a ridosso della Porta V. L’assetto urbanistico regolare è definito dalla presenza di tre assi viari (stenopoi) con andamento Nord-Sud che incrociano la grande arteria (plateia) Est-Ovest: questa, che era collegata con la vicina Porta V, margina a Nord il tempio di Zeus, a Sud l’agorà inferiore e prosegue sino a connettersi, alla estremità orientale, con la Porta II, detta Porta di Gela.

La Porta II o Porta di Gela si trova all’interno di un taglio naturale del costone roccioso ed era percorsa da una strada di cui si conservano i segni delle carreggiate parallele. A questa porta faceva capo una delle più importanti vie dell’antica città che portava all’agorà e quindi a Porta V e che era collegata alle altre strade conducenti all’acropoli. Le pareti del costone roccioso, alte circa 9-10 metri, nella parte sommitale hanno piccole nicchie intonacate per l’inserimento di tavolette votive, mentre nel piano sottostante sono alcune piccole fosse, resti di focolari e di un piccolo recinto quadrangolare, tutti elementi riconducibili a culti di consacrazione delle fortificazioni. In alcuni punti, la parte alta della roccia era rinforzata da muri, in parte ancora conservati, costituiti nella fase più antica (fine VI sec. a.C.) da filari di conci squadrati e nella fase successiva (fine IV-III sec. a.C.) da blocchi di riuso o appena sbozzati

Saggi stratigrafici hanno dimostrato che gli stenopoi (il più orientale è in parte obliterato dalle rovine del tempio di Zeus) risalgono alla fine del VI secolo a.C. e, pertanto, hanno preceduto nel loro impianto le costruzioni del quartiere: questo, nella prima metà del V secolo, comprende per lo più edifici di carattere sacro o pubblico, quali sale per riunioni o stoai (portici). Alla seconda metà del V secolo a.C. si fanno invece risalire strutture con funzione per lo più abitativa. Lievi modifiche nella struttura e nella funzione degli edifici saranno operate in epoca ellenistica.

Una lunga costruzione (stoà) allineata allo stenopòs occidentale, separa questo settore dal contiguo complesso sacro. I limiti dell’area sacra, ad est di Porta V, (all’interno di un vasto piazzale in età arcaica pavimentato con semplice battuto di arenaria) sono costituiti: a Est e a Nord dai due bracci di un lungo portico ad L; a Ovest da Porta V e dall’arteria Est-Ovest che vi penetra, a Sud dal ciglio roccioso lungo il quale corre la linea delle fortificazioni.

La storia del santuario ha inizio in epoca arcaica. A ridosso di Porta V, si riconoscono i resti di un tempietto dalle forme semplici (tipo ad oikos) tripartito con pronao, cella e adyton, orientato a Nord, sorto intorno alla metà del VI secolo a.C., in epoca anteriore alla definizione del reticolato urbano (l’edificio, infatti, non risulta allineato al tracciato di strade del contiguo settore orientale). Conservato per lo più nei filari di fondazione, presenta rimaneggiamenti successivi: aggiunta di un vano quandrangolare con altare all’interno, nella prima metà del V secolo a.C.; monumentalizzazione della facciata mediante l’aggiunta di un propylon con pilastri e colonne nella seconda metà del V secolo a.C.

In questa fase il piazzale, originariamente in battuto d’arenaria sino ai limiti di un probabile boschetto sacro, ipotizzato nel settore orientale, venne sopraelevato a ricevere una prima pavimentazione a lastroni. Infine, nella seconda metà del III secolo a.C., il sacello, già da tempo in stato di rovina, conseguentemente alla distruzione del 406 a.C., venne obliterato e il livello del piazzale ancora sopraelevato mediante una nuova pavimentazione a lastre a guisa di vespaio. Due altari a dado entro recinti vennero eretti nell’area del propylon.

L’esistenza ad Est nei pressi del tempietto delle tracce (tagli nella roccia) di un edificio templare (forse mai portato a compimento), fa ritenere

che il complesso sacro sin dalle sue origini, fosse dedicato al culto ctonio di Demetra e Kore e che di tale culto si perpetuasse il ricordo ancora in età ellenistica, con la dedica dei due altari a recinto eretti, come abbiamo detto, sulle rovine del tempietto.

Lungo i margini orientali e settentrionali del vasto piazzale si possono cogliere i resti di un portico ad L. Fu eretto in età ellenistica (seconda metà del III secolo a.C.). Di tale portico (in parte costruito sull’originario muro di delimitazione del santuario, dei primi decenni del V

secolo a.C.), si ricostruiscono due fasi: la prima, con breve braccio Est-Ovest, la seconda (II secolo a.C.), con prolungamento dello stesso sin sopra le rovine di un edificio rettangolare arcaico, interpretato come sala di riunioni (lesche); sempre nell’ambito di tale ultima fase (II secolo a.C), si ascrive la costruzione dell’edificio circolare o tholos , forse un edificio sacro con altare al centro che si sovrappone all’estremità meridionale del lungo braccio orientale del portico; l’opera di monumentalizzazione dell’area, infine, tra la secoda metà del III e gli inizi del II secolo a.C comprende la serie di edicolette sacre addossate al muro esterno settentrionale del braccio Est-Ovest del portico e prospicienti sulla plateia.

Il portico a L per la sua struttura chiusa e compatta (interrotta da semplici aperture sul piazzale), nonchè per la presenza al suo interno (lungo il braccio Nord-Sud), di muri delimitanti ambienti, di una vasca-fontana e di cisterne, è stato interpretato come luogo di sosta e di consumazione di pasti sacri.

August 7, 2021

Il gelato di campagna

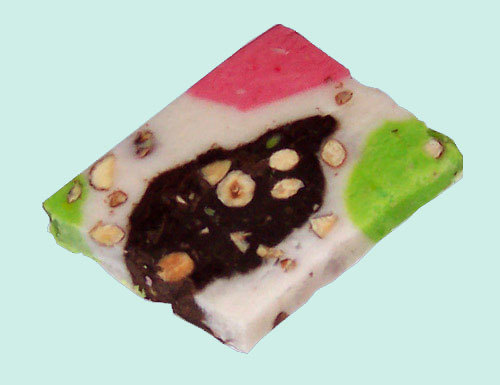

Le sere del Festino di Santa Rosalia, al Foro Italico, o in generale durante qualsiasi festa palermitana, si consumano quantità industriali di babbaluci, le lumachine condite con olio, aglio e prezzemolo, di muluni, l’anguria e in attesa dei fuochi d’artificio, si sgranocchia la “calla e simenza” e si gusta il “gelato di campagna”.

La càlia si prepara tostando (in siciliano caliannu) dei ceci e poi salandoli. La simènza, invece, si ricava dai semi di zucca secchi, che subiscono la stessa preparazione della càlia. Il gelato di campagna, invece, proprio gelato non è, ma una sorta di surrogato, essendo un torrone morbido il chi ingrediente principale è lo zucchero, che però ha la caratteristica di sciogliersi facilmente in bocca.

L’origine di questo dolce è ovviamente araba, quando in una Sicilia più calda e umida dell’attuale, piena di piantagioni di cannamele, era molto più economico da trovare lo zucchero, che il ghiaccio: a titolo di curiosità, il sorbetto, dall’arabo sharāb (“bibita fresca”), fu inventato sempre nell’emirato di Ṣiqilliyya, quando qualcuno mischiò il sale con la neve dell’Etna er mantenere bassa la temperatura durante la sua lavorazione e al condire il tutto con sciroppi dolci.

Un pescatore d’Aci Trezza perfezionò il procedimento, realizzando un prototipo di gelatiera, che fu resa famosa da un suo nipote, tale Francesco Procopio dei Coltelli, che all’inizio del XVII secolo portò a Parigi l’invenzione dell’avo, dando origine al primo caffè d’Europa (Le Procope) ed all’industria del gelato.

Tornando al gelato di Campagna, all’epoca araba era insaporito con il pistacchio; durante il Rinascimento e il Barocco, il dolce fu realizzato soprattutto nei monasteri femminili, a Palermo era particolamente apprezzato quello di Santa Caterina, che lo arricchirono con mandorle, la cannella e la frutta candita. Si diffuse nel 1860 per acclamare l’arrivo di Garibaldi ed esaltare l’avvenuta annessione all’Italia, dato che i palermitani aggiunsero ai tradizionali colori verde, bianco e marrone, il rosso, a simboleggiare il tricolore

Gli ingredienti di questo dolce sono i seguenti.

500 g zucchero

100 g mandorle macinate

100 g mandorle intere sgusciate

70 g pistacchi

cannella quanto basta (a me piace e abbondo)

frutta candita a piacere (come sopra)

50 g acqua

Sulla questione coloranti ci sono due scuole di pensiero: quella “moderna”, che usa coloranti vegetali, come la clorofilla di spinaci e il succo di fragoline setacciato e colato finemente e quella tradizionalista, che prevede il bianco ottenuto da un mix di mandorle tostate, zucchero semolato ed essenza di anice, rosso, con mandorle tostate ed essenza di fragola; verde, con mandorle tostate, pistacchio e menta; infine il marrone con una generosa aggiunta di cacao in polvere

Mettete sul fuoco un tegame con l’acqua e appena calda scioglietevi lo zucchero,fate bollire , aggiungete le mandorle macinate e quelle sgusciate, continuando a mescolare. Unire i pistacchi e la frutta candita tagliata a pezzetti e un pizzico di cannella. Dividete le quattro paste da zucchero, amalgamate con le mandorle, aggiungete i coloranti o le essenze ed infine, ancora calde, disposte all’interno delle formine, che sono tradizionalmente o rettangolari o a forma di mezzaluna.

August 6, 2021

Balthus

Balthus si considerava un artigiano della pittura piuttosto che un artista. La pittura era per lui un mestiere, una vocazione, una ossessione – e soprattutto un’impresa solitaria. Preferiva Tintin a Matisse, guardava di traverso Francis Bacon, fingeva d’ignorare l’influenza di Morandi, sdegnava Burri e Fontana che, nello stesso Paese in cui visse a lungo, facevano a pezzettini la tradizione secolare della pittura. Per Balthus il disegno era una scrittura del mondo, l’unico modo per conoscerlo veramente. Una scuola dello sguardo, uno sguardo vigile che si esercitava senza sosta sulla realtà anche quando, uscito dall’atelier senza una matita in mano, non restavano altro che gli occhi e il pensiero: “un’attenzione constante che non si spegne come un televisore, una coscienza che non viene mai meno, un’ossessione grazie alla quale si vive il mondo come fosse un dipinto

Così, Françoise Jaunin descriveva Balthus, artista di cui, con la ragione, ne concepisco e apprezzo la grandezza, ma che con la sua algida pittura, non riesce a scaldarmi. Però nonostante questo, che è un questione di sensibilità personale e soggettiva, tutti i moralisti che lo criticano e ogni tanto organizzano petizioni per fare scomparire i suoi quadri dai musei.

Balthus, cui vero nome era Balthasar Klossowski de Role, di nobile famiglia polacca, in teoria avrebbe avuto di tutto per fare parte delle avanguardie artistiche del suo temp, essendo legato a Rainer Maria Rilke, secondo i pettegolezzi l’amante della madre, Maurice Denis, Pierre Bonnard e Henri Matisse. Suo padre, Erich Klossowski, un celebre storico dell’arte (scrisse una monografia su Daumier), e sua madre Elisabeth Dorothea Spiro (nota come Baladine Klossowska) facevano parte dell’élite culturale parigina frequentando la cerchia di artisti e intellettuali presenti in quel periodo nella Ville lumière.

Suo fratello maggiore, Pierre Klossowski, è stato un filosofo che si occupò tra le altre cose del pensiero teologico e delle opere del Marchese de Sade. Tra gli amici e conoscenti della famiglia Klossowski vi furono scrittori come André Gide e Jean Cocteau, che dalla frequentazione della famiglia trasse ispirazione per il suo romanzo I Ragazzi Terribili.

Eppure questo non avviene, grazie al viaggio in Italia nei ruggenti anni Venti, dove da una parte Piero della Francesca e Masaccio, dalla parte a Casorati e Carrà. Le riflessioni sulla loro arte non lo portano a essere antimoderno, ma postmoderno; egli non cita, ma reinterpreta, prendendo il dato culturale, la grande pittura dal Rinascimento all’Ottocento, per riviverlo nella memoria, per ricreare un mondo onirico, che cerca di ricrerare lo stato di Natura.

Per questo, nei suoi quadri, rappresenta bambini ed anziani. Per i primi, lascio la parola allo stesso Balthus

“Ho voluto avvicinarmi al mistero dell’infanzia, alla sua languida grazia dai contorni indefiniti. Ho cercato di dipingere il segreto dell’anima. Potrei dire che i miei lavori riguardano il passaggio all’età adulta, quel momento incerto nel quale l’innocenza è totale e presto lascerà il posto a un’altra epoca, più risolutamente sociale“

Perché per citare Beltrami,

L’innocenza delle bambine di Balthus è in un certo senso preadamitica: non conosce il bene e il male, il lecito e l’illecito, il morale e l’immorale – non perché non li compiano (un bambino può uccidere una lucertola con un sadismo che lascia interdetto un adulto) ma perché non ha la coscienza dell’atto. L’innocenza dei bambini non è ingenuità, è uno stato di immunità.

E i gatti che appaiono nei suoi quadri non rappresentano il serpente tentatore, significa dare un significato cristiano alla sua pittura, che forse Balthus non avrebbe apprezzato, ma l’età che avanza, con l’esperienza, che purtroppo ci rende consapevoli del Bene e del Male e delle convenzioni sociali.

Il perfetto complemento è negli anziani, coloro che per avere troppo visto, sofferto e vissuto, sanno dare il giusto peso a regole e pregiudizi, ritornando liberi. Per questo Balthus fa paura: la sessualità è solo una scusa, per nascondere la paura dell’assoluta libertà, del non delegare ad altri il costruire il senso della nostra vita, che nascondiamo a noi stessi imprigionandosi in infinite regole.

E chi l’accusa di pedofilia, Balthur risponderebbe

Molti considerano le mie fanciulle nude erotiche. Ma non le ho mai dipinte con questo intento, che le avrebbe rese semplici oggetti di pettegolezzi. Ho mirato esattamente al contrario, a circondarle di un alone di silenzio e profondità, come se volessi creare attorno a loro una vertigine

August 5, 2021

Bosch, Brueghel, Brouwer

È forse superficiale considerare Bruegel semplicemente come il prosecutore del Bosch … In Bosch sono ancora presenti il demoniaco medioevale e la simbolizzazione delle forze occulte da cui l’uomo è circondato nella natura e nella vita; tutta la sua pittura è animata da una tensione etica e da un’attesa messianica per i tempi ultimi, di distruzione e rinascita, come lo rendono un mistico e un profeta.

Brueghel, invece è un uomo del Rinascimento: il suo riferimento culturale non è Meister Eckhart, con il suo Dio totale ed indefinibile, puro ed assoluto, incoscibile dalla Ragione e unica ancora nel caos del Mondo come il Bosch. E’ invece Michel de Montaigne: per Brueghel, la pittura è scetticismo metodologico, per fare uscire la mente dal sonno dogmatico, dalle catene dell’autorità che impediscono un corretto esercizio dell’intelletto, dagli idola della modernità e dal loro universalismo, facendo cadere la maschera ed accogliendo la tolleranza ed il pluralismo. È un’arte borghese, che implicitamente che dichiara di odiare ogni forma di tirannia, che adotta lo scetticismo come arma distruttiva e che elogia il principio di contraddizione, rinunciando così alla infantile pretesa di una philosophia perennis, ovvero di certezze assolute e indiscutibili.

Bosch, che ricordiamolo, era il pittore preferito da Filippo II di Spagna, che, in un mondo parallelo, se non avesse avuto il peso della corona, sarebbe stato un emulo di San Giovanni della Croce, avrebbe sottoscritto in pieno le parole di quel mistico

«Per giungere a gustare il tutto, non cercare il gusto in niente.

Per giungere al possesso del tutto, non voler possedere niente.

Per giungere ad essere tutto, non voler essere niente.

Per giungere alla conoscenza del tutto, non cercare di sapere qualche cosa in niente.

Per venire a ciò che ora non godi, devi passare per dove non godi.

Per giungere a ciò che non sai, devi passare per dove non sai.

Per giungere al possesso di ciò che non hai, devi passare per dove ora niente hai.

Per giungere a ciò che non sei, devi passare per dove ora non sei.»

Con la sua pittura, ci avrebbe mostrato la nostra miseria, per spaventarci con l’abisso nascosto dentro di noi e invitarci a essere migliori Tutto questo non interessa a Brueghel; per lui è importante osservare e descrivere le manifestazioni della vita: proprio in queste egli ricerca, e trova, lo stravagante e il grottesco. Poco gl’importa di mostrare gli uomini come dovrebbero essere; al contrario, li raffigura con una sorta di violento umorismo quali sono in realtà, con i loro difetti, le passioni e le ubbie, lasciando allo spettatore la cura di trame la morale, che è soggettiva, temporanea e perfettibile e non assoluta, come quella di Bosch.

Ancora differente è Adriaen Brouwer, che ahimé è famoso più per la sua vita sregolata, che per la sua arte. Adriaen nasce nelle Fiandre intorno al 1605. a 16 anni si trasferisce ad Anversa dove completa il suo apprendistato in un ambiente artistico vicino all’influenza dell’opera di Bruegel, da cui trae spunto per il repertorio dei temi sia nell’uso di campiture vivide e nette.

Dal 1625 lo troviamo ad Amsterdam e poco dopo ad Haarlem, dove perfezionerà la sua tecnica di pittura a pennellate brusche, ispirata da Franz Hals: soggiornò tra le due città fino al 1631, quando si spostò, di ritorno a Antwerp, nei Paesi Bassi spagnoli. Qui divenne membro del Sint-Lucasgilde nel 1631-1632.

Questa era era una delle corporazioni di artisti ed artigiani attive soprattutto durante il periodo barocco (la cosiddetta età d’oro) nelle Fiandre e nei Paesi Bassi. La corporazione deve il suo nome a Luca evangelista, il santo patrono degli artisti che secondo la tradizione cristiana dipinse la figura della Madonna e quadri dei santi Pietro e Paolo.

Le sue sedi più importanti furono istituite ad Anversa, Utrecht, Delft e Leida: l’appartenenza a tale corporazioni era obbligatoria per la vendita di opere d’arte o per l’assunzione di apprendisti nelle botteghe, tanto che molto di loro possedevano un proprio centro di vendita ed esposizione nel quale i membri potevano distribuire i lor dipinti direttamente al pubblico e una sorta di gazzettino, distribuito ai collezionisti con quotazioni e le recensioni artistiche.

Nonostante la vita disordinata, spesso e volentieri finì povero in canna, Adriaen ebbe un buon successo di critica e di vendite, tanto che le sue opere furono acquistate anche da Pieter Paul Rubens che Rembrandt Harmenszoon Van Rijn. Nel 1633 Adrian fu imprigionato nella cittadella di Anversa . Non è chiaro il motivo della detenzione. Forse per evasione fiscale, o, in alternativa, per motivi politici perché le autorità locali potrebbero averlo considerato una spia della Repubblica olandese .In quell’occasione conobbe Joos van Craesbeeck , all’epoca fornaio, che aveva l’appalto per la fornitura del vitto del carcere. I due divennero amici e Joos cominciò, come allievo di Adrian, la sua carriera nella pittra.

Il 26 aprile 1634 Adriaen Brouwer prese alloggio nella casa del famoso incisore Paulus Pontius perchè erano diventati grandi amici o secondo le malelingue, amanti. Nello stesso anno, i due si unirono alla locale camera di retorica Violieren . Questa era una delle corporazioni teatrali che si diffusero nei Paesi Bassi nel XV secolo e nel XVI secolo. I membri di queste confraternite erano chiamati “Rederijkers” (singolare: Rederijker) e si occupavano soprattutto di rappresentazioni teatrali e poesia lirica. Le prime camere di retorica furono fondate nelle Fiandre intorno al XV secolo e in seguito si diffusero in Olanda, dove diventarono una parte importante della scena letteraria nel Secolo d’oro olandese, un luogo di sperimentazione di forme e strutture poetiche.

Nel 1635 Adriaen assunse Jan-Baptist Dandoy come suo unico allievo ufficialmente registrato. Nel gennaio 1638 Adriaen Brouwer morì ad Anversa. Alcuni dei primi biografi associarono la sua morte ai suoi eccessi. Houbraken, tuttavia, attribuisce la sua morte alla peste. La prova per quest’ultimo è che originariamente i suoi resti furono sepolti in una fossa comune. Un mese dopo la sua morte, avvenuta il 1° febbraio 1638, il suo corpo fu reinterrato nella chiesa carmelitana di Anversa dopo una solenne cerimonia e su iniziativa e spese della locale Gilda di San Luca

Adriaen a differenza di Brueghel, è un uomo barocco, la cui pittura rappresenta quello che Calderòn de la Barca chiamò “Il gran teatro del Mondo”, in cui si confondono la maschera e la verità, dove l’apparente caos trova senso nella Retorica. L’arte di Adriaen utilizza le rappresentazioni della vita contadina, i temi del suo maestro, e i ritratti tipologici, ispirati ai modelli morali di Teofrasto, come macchine generatrici di metafore, portando l’osservatore a cercare sempre nuovi significato, che possono sollecitare l’ intelletto e il pensiero. L’osservare i suoi quadri è un’azione di velamento e di svelamento: mettendo in relazione elementi distanti si confonde il campo, viene “velata” l’oggettività, tuttavia ciò evidenzia aspetti altrimenti celati, “svelandoli”.

L’apparente caos non è che una riflessione sui limiti dell’etica della sua epoca, che lo porta ad esplorare le emozioni umane, le espressioni e le risposte al dolore, alla paura e ai sensi. A questo si contrappone l’assoluta e leopardiana indifferenza della Natura, nei suoi splendidi paesaggi, costruiti analizzando il tipo di luce nei vari momenti del giorno, in cui la figura umana si perde davanti all’Infinito.

August 4, 2021

Le tombe di via Latina

Il Parco Archeologico delle Tombe della Via Latina, situato tra le moderne via Appia Nuova e via Demetriade, racchiude al suo interno una vasta porzione dell’area compresa tra il II ed il III miglio dell’antica via Latina, che collegava Roma a Capua. Il primo ad esplorare con attenzione l’area fu Pirro Ligorio, che tra il 1550 e il 1560, si recò nella zona, all’epoca aperta campagna, per eseguire i rilievi delle tombe monumentali all’epoca visibili, il nostro Sepolcro Barberini e la tomba Baccelli. Disegni che ci danno informazioni importantissime proprio su quest’ultimo mausoleo. che rimasto integro per secoli, dopo l’esplorazione di Pirro Ligorio era stato trasformato in una chiesa, nel 1959 crollò miseramente.

Le indagini archeologiche nell’area furono condotte fra il 1857 ed il 1858 da Lorenzo Fortunati, un insegnante di scuola appassionato di archeologia che ottenne da papa Pio IX il permesso di condurre a proprie spese scavi archeologici nell’area compresa tra le attuali via Appia Nuova, via Arco di Travertino e via di Demetriade, che allora erano proprietà dei Belardi e Barberini Lante della Rovere. Di quelle ricerche si conserva una Relazione generale degli scavi e scoperte fatte lungo la via Latina

Le ricerche riportarono alla luce un tratto di circa 500 m dell’originario basolato del III miglio dell’antica via Latina, che collegava Roma con Capua, e diversi monumenti funerari con resti archeologici che vanno dall’età repubblicana fino all’alto medioevo: oltre ai sepolcri, furono ritrovati i resti di una villa imperiale e di una basilica paleocristiana dedicata a Stefano protomartire.

Va tenuto presente che Lorenzo Fortunati non era solo animato da interessi scientifici ma anche da finalità di lucro: la legge del periodo prevedeva, infatti che, in caso di rinvenimento di beni archeologici e storici, un terzo degli oggetti rinvenuti venisse consegnati allo Stato Pontificio, mentre i rimanenti potevano essere venduti nel mercato antiquario: così solo una parte dei reperti di quegli scavi sono ora conservati nei Musei Vaticani, mentre la maggior parte sono andati dispersi.

I proventi della loro vendita furono divisi tra lo stesso Fortunati e i proprietari del fondo. Molti sepolcri furono gravemente danneggiati per poter estrarre gli imponenti sarcofagi. Proprio per la spregiudicatezza di Fortunati e a causa di alcuni contrasti sorti con la Pontificia commissione di archeologia sacra in seguito alla scoperta della basilica paleocristiana di Santo Stefano, la concessione di scavo fu revocata nel 1859 e gli scavi proseguirono grazie al diretto interesse di papa Pio IX.

Nel 1879 l’appena costituito Stato Italiano espropriò alcuni dei terreni interessati dai siti archeologici, di proprietà dei Barberini, su iniziativa del ministro Baccelli e l’area fu destinata a giardini pubblico: ai primi del 1900 venne eseguita una campagna di scavi sotto la guida di Rodolfo Lanciani. La porzione di terreno con i resti della villa di Demetriade appartiene inveca alla ex Provincia di Roma, che ha avuto la brillantissima idea di costruire sui resti interrati dei campi sportivi: ovviamente di smantellarli e di restituire al pubblico quel patrimonio culturale, guai a parlarne.

Per prima cosa, entrando nel Parco, si nota il basolato antico della via Latina: ricordiamo come le strade romane fossero fatte a strati, come le torte:

lo Statumen era la parte inferiore di una trentina di centimetri formato da pezzi di pietra legati da malta di calce

il Rudus costituiva uno strato superiore di circa quindici centimetri formato da pietre più piccole e sempre legate da malta di calce

lo strato successivo era il Nucleus spesso circa dieci centimetri costituito da sabbia e ghiaia senza calce

il Summa Crusta che già il nome dice tutto, era formato da blocchi di lava o arenaria di varie forme e spesse almeno trenta centimetri che venivano posti nella sabbia

Appena entrati nel parco sulla destra si vede un grosso blocco in opera cementizia che era il nucleo di un sepolcro a dado completamente spogliato dei suo originario rivestimento in marmo o travertino; su questo è apposta la targa commemorativa della scoperta del sito ad opera di Fortunati e dei successivi scavi intrapresi per volere di papa Pio IX, in cui ovviamente, non si fa parola delle dispute, anche legali, di cui ho parlato prima.

Proseguendo sulla via Latina si incontra sulla destra il sepolcro detto Barberini dal nome dei proprietari del luogo in epoca Rinascimentale anche chiamato Sepolcro dei Corneli da una epigrafe oggi scomparsa ma riportata in un disegno di Pirro Ligorio e riportante il nome L. Cornelius. Il mausoleo è il tipico sepolcro a tempietto, con la facciata in opus latericium a due colori (rosso per le pareti, giallo per i capitelli e gli architravi decorati). La tecnica costruttiva e l’accuratezza delle decorazioni, tipiche della seconda metà del II sec. d.C. (cioè dell’età degli Antonini) e indice del massimo virtuosismo raggiunto nell’uso del mattone, pongono la data di costruzione intorno al 160 d.C.

Il complesso era disposto su tre piani: nel piano seminterrato vi è la camera funeraria (cioè il luogo in cui sono conservati i resti dei defunti), dove fu rinvenuto il sarcofago con il mito di Protesilào e Laodamìa, conservato ai Musei Vaticani. Il mito racconta che Protesilao, principe della Tessaglia, fu il primo a morire tra tutti i partecipanti alla guerra di Troia; ma la moglie Laodamia, dalla quale Protesilao era partito proprio il giorno delle nozze, divenne così disperata da commuovere Plutone e Proserpina, che permisero a Protesilao di risalire dagli inferi per passare un’ultima notte con lei; tuttavia il giorno seguente Laodamia, per non abbandonare il marito, si uccise. La raffigurazione del mito di Protesilao e Laodamia, che simboleggia specificatamente la fedeltà coniugale, fa pensare che l’antico proprietario del sepolcro Barberini fosse molto legato alla moglie.

Il piano centrale era utilizzato per i riti funebri, nei quali i parenti banchettavano ricordando il defunto e pensando che questi partecipasse in spirito e che fosse contento della festicciola familiare. La parete esterna mostra tre aperture murate: le due laterali erano delle finestre rettangolari, mentre la centrale era un riquadro per il titolo sepolcrale, cioè la targa marmorea con l’iscrizione dei nomi dei defunti; la svasatura che si vede sopra ciascuna delle tre aperture conteneva una piattabanda protettiva, cioè un insieme di mattoni messi di taglio che sostituiscono l’architrave

Nel piano superiore compare una sola grande finestra ad arco, in cui era probabilmente collocata la statua del defunto che, affacciata sulla strada, ricordava il morto ai passanti; vista l’ampiezza della finestra, c’è anche chi suppone che vi fosse un triclinio, o una sorta di “terrazza panoramica”. Infine in cima si vede il timpano, che sorregge il tetto.

All’interno le pareti sono ornate da nicchie. Il piano superiore è coperto da una volta a crociera interamente rivestita di intonaco affrescato a sfondo rosso ed elementi in stucco, in IV stile. Si riconoscono gruppi di personaggi, vittorie alate su bighe, amorini, uccelli, animali marini, soggetti mitologici e sfondi architettonici.Il discreto stato di conservazione della tomba si deve al fatto che essa è stata (quasi sempre) abitata da pastori o utilizzata come fienile; ciò ha permesso quel minimo di manutenzione (particolarmente del tetto) che ha prevenuto il crollo.

L’ingresso, come nella maggior parte delle tombe di questo tipo, si trova sul lato opposto alla strada. Lo si raggiungeva, come è stato scoperto durante il restauro del 1999, attraversando uno stretto corridoio scoperto, pavimentato a mosaico a tessere bianche e nere che compongono disegni geometrici delimitati da una cornice nera, protetto da un basso muro che permetteva la lettura delle iscrizioni dalla strada.

Nei corridoi ipogei che circondano la tomba principale la famiglia proprietaria ricavò lo spazio per decine di deposizioni, disposte in arcosoli o in tombe a cappuccina

Il Sepolcro Barberini era circondato da altri edifici funerari di cui oggi rimangono poche tracce.Continuando il percorso, troviamo a sinistra il Sepolcro Fortunati 25 ( tutti i sepolcri rinvenuti erano stati numerati sulla mappa della Relazione) di cui rimane solo la camera ipogea a pianta quadrata, un tempo coperta da una volta a crociera.

Una scala a due rampe permetteva di raggiungere il piano interrato, che era illuminato dalle due finestre a feritoia che si riconoscono sul lato opposto alla scala. Le pareti, che erano ricoperte da lastre di marmo, presentano due nicchie per le olle cinerarie, in origine abbellite con delle pitture di cui rimangono tracce e che rappresentavano elementi floreali, vegetali, animali e figure panneggiate su fondo bianco. Alcuni pilastrini indicano che vi dovesse essere anche un sarcofago. Sulla parete Nord-Ovest si trova una galleria usata anch’essa per la sepoltura.

Segue, sempre sul lato sinistro il Sepolcro n.29, con i resti di un edificio con due camere sotterranee contenenti numerosi defunti. Il Sepolcro sovrastava un altra costruzione funebre più antica (I° sec d.C.) con altre sepolture rinvenute in occasione di scavi effettuati nel 1982-1983. Poco più avanti, sempre sullo stesso lato della strada, si trova quel che resta di un altro Sepolcro a Pilastro, seguito dai muri perimetrali concentrici di un edificio a pianta circolare costituito da una camera rettangolare centrale e da piccoli ambienti radiali.

Si giunge quindi al Sepolcro dei Valeri, posto sulla destra della strada, la cui attribuzione, però non si base su prove concrete: il nome è dovuto ad una iscrizione trovata dalle parti della villa di Demetriade, che ricorda tale famiglia, senza però nessuna indicazione sul fatto che vi possa essere stata sepolta. Il mausoleo seguiva probabilmente lo schema tradizionale delle tombe laterizie del II sec. d.C.; circondava la tomba un “recinto sacro”, del quale si vede una ricostruzione nel muro distaccato, con le semicolonne: questo era l’ingresso monumentale che permetteva di entrare nell’area sepolcrale.

Quello che vediamo oggi, infatti, è una ricostruzione, pensata dall’architetto Fontana e realizzata tra il 1859 e il 1861, dall’architetto, sia per motivi architettonici, sia soprattutto per proteggere gli stucchi che si trovano nella parte inferiore. Alla base, per circa un metro a partire dal livello del terreno, è comunque possibile riconoscere i muri originali, in laterizio e opera reticolata, mentre delle due colonne è autentica solo quella in marmo cipollino. Avendo ritrovato un mattone in laterizio della volta con bollo del 159 d.C. si può far risalire il sepolcro al 160/180 d,C. periodo in cui regnava Marco Aurelio.

Accanto all’ingresso ricostruito due scale laterali conducono alla camera funeraria, formata da un atrio e da due camere funerarie opposte. L’atrio è un piccolo cortile seminterrato a cielo aperto, dal quale entrano la luce e l’aria per i vani del sottosuolo; nel pavimento vi è una fossa per raccogliere l’acqua piovana e salvaguardare le sepolture dall’umidità. La camera funeraria più grande è quella sotto la tomba, di fronte alla quale ce n’è un’altra più piccola, utilizzata solo in un secondo momento quando la principale venne riempita di sarcofagi; entrambe sono coperte con la tecnica della volta a botte.

Questa è una tomba famigliare: infatti sulla parete di fondo della camera principale c’è una base rialzata, sopra la quale doveva trovarsi un grande sarcofago, probabilmente del capofamiglia. Le pareti della camera erano tutte rivestite di marmo fino ad altezza d’uomo (come si può vedere dalle impronte lasciate nell’intonaco) sia per decorazione sia per protezione delle pareti. Si sono conservati la soglia, l’architrave e gli stipiti della porta, tutto in marmo bianco.

La parte più spettacolare è la decorazione della volta: tanto il soffitto quanto le lunette presentano uno spettacolo festoso tutto in stucco bianco e medaglioni, in cui si vedono menadi (fanciulle invasate) e satiri (divinità dei boschi) che danzano assieme a pistrici (animali marini favolosi) e nereidi (ninfe marine). Al centro del soffitto è raffigurata una figura femminile velata, trasportata sul dorso di un grifone (animale mitico con le ali, dalla testa di aquila e dal corpo di cavallo); questa immagine simboleggia l’anima del defunto trasportata in cielo.

Nella lunetta sopra l’ingresso è raffigurata una nereide sopra un pistrice, mentre nella lunetta di fronte all’ingresso ci sono tre figure danzanti; tutti questi soggetti mitici ballano come folletti, per dare un’idea del mondo beato dell’aldilà, che si immaginava oltre l’Oceano. Infatti gli antichi credevano che l’anima del defunto, se in vita era stato buono, trasmigrava nel paradiso dei beati, dove veniva accolta da queste divinità fantastiche, buone e liete, eternamente in festa.

Le nereidi, in particolare, sono gli spiriti divini che accompagnano le anime dei morti, e hanno più o meno lo stesso compito dei nostri angeli custodi (o delle Uri nella tradizione musulmana); questo mostra quanti residui del paganesimo ancora sopravvivono ai nostri giorni. Scarsi i resti rinvenuti nella tomba: alcuni elementi marmorei di decorazione architettonica e i frammenti di due sarcofaghi: uno raffigura le fatiche di Ercole (conservato ai Musei Vaticani), mentre l’altro un tema bacchico (265/270 d.C.).

Intorno al Sepolcro dei Valeri sono stati ritrovate murature di alcuni ambienti appartenuti ad una Mansio (o Statio), una stazione di posta dove i viaggiatori potevano riposarsi, mangiare e lavarsi, forse della stessa proprietà dei destinatari del sepolcro. Vi erano stanze, tabernae e terme.