Alessio Brugnoli's Blog, page 25

July 22, 2021

Chagall e il teatro ebraico

Pochi ricordano la figura di Granovskij, l’ iniziatore del teatro yiddish sovietico. Nato a Mosca, ma discendente di una ricca famiglia ebraica di Pietroburgo, aveva studiato all’estero e in particolare per un anno circa era stato assistente di Max Reinhardt, forse il maggior regista teatrale dell’epoca, appassionandosi e specializzandosi soprattutto nella direzione delle scene di massa, e aveva poi iniziato l’attività di regista mettendo in scena alcuni spettacoli e opere liriche. Il sogno di realizzare un teatro ebraico di alto livello lo portò a intraprendere un’attività di formazione per attori già nel 1916, nel quadro di un’associazione fondata da filantropi pietroburghesi per «aiutare in ogni modo lo sviluppo di un teatro ebraico». Granovskij li convinse, nel febbraio 1917, della necessità di formare una leva di nuovi professionisti di alto livello, poiché quelli già affermati avrebbero reso inutile ogni tentativo di innovazione.

La grande svolta della sua carriera avvenne nel 1919, quando Granovskij, con i suoi allievi fu invitato a trasferirsi a Mosca dal ministro della cultura sovietico Lunačarskij, con la promessa di un teatro; questo non era nulla più di casa confiscata a un ricco mercante ebreo scappato all’esteroe. Il grande soggiorno del secondo piano diventò una sala di novanta posti, la cucina adiacente fu trasformata in palcoscenico; gli attori e le loro famiglie si sistemarono al primo piano e al terzo. Un totale di sedici famiglie disponeva di un solo bagno, davanti al quale vi era spesso una lunga fila; mentre la cucina provvedeva a far trovare sui sedici rispettivi tavoli sempre qualcosa da mangiare. La nuova istituzione si articolava in tre unità operative: la scuola di arte scenica, lo studio-laboratorio «per lo sviluppo di nuove forme» e il teatro «per le grandi masse».

Fu il critico d’arte Abram Efros,direttore letterario del teatro, a fare conoscere a Granovskij il pittore Chagall: benchè i due avessero lo stesso obiettivo, modernizzare e rilanciare la tradizione culturale ebraica dal punto di vista sia intellettuale, sia caratteriale, non andarono mai d’accordo: eppure dalla loro tempestosa collaborazione nacque uno dei cicli pittorici più famosi del Novecento

Così ne racconta l’origine Chagall nelle sue memorie

«Ecco, » dice Efros introducendomi in una sala buia «questi muri sono tuoi, fanne ciò che vuoi». Era un appartamento abbandonato da borghesi in fuga, completamente in rovina. «Vedi, » continuava «qui ci saranno le panche per il pubblico; lì la scena».

E io mi precipitai verso i muri.

«Ah!» pensai «ecco l’occasione di rovesciare il vecchio teatro ebraico, il suo naturalismo psicologico, le sue barbe incollate. Là, sui muri, potrò almeno disegnare a mio agio e proiettare liberamente tutto quel che mi sembra indispensabile per la rinascita del teatro nazionale

Seguirono così una quarantina di giorni di lavoro accanito del pittore, che nei contenuti e soprattutto nelle forme e nei colori con cui andava realizzando i dipinti concretizzò la sua visione del “nuovo teatro ebraico”: sempre lasciando la parola all’artista

Ho fatto una pittura per il muro principale: Introduzione al nuovo teatro nazionale. Gli altri muri di tramezzo, il soffitto e i fregi rappresentavano gli antenati dell’attore contemporaneo – un musicante, un buffone che rallegrava gli sponsali, una donna che danza, un copista della Torah, il primo poeta sognatore, e infine una coppia moderna volteggiante sulla scena. Piatti e cibi, mandorlati e frutta, sparsi sulle tavole coperte, ornavano i fregi. Attendevo il primo contatto con la compagnia degli attori. Come supplicavo in silenzio, fra me e me, il regista, gli attori che passavano: «Mettiamoci d’accordo. Uniamoci per eliminare tutto questo vecchiume. Facciamo un miracolo!»

Nonstante l’entusuasmo dell’artista dell’opinione pubblica ebraica reagì assai negativamente al ciclo chagalliano, ritenendolo osceno e blasfemo, anche in un’ottica puramente modernista.

L’introduzione al Teatro ebraico misura otto metri per tre ed è leggibile da sinistra a destra e viceversa, per citare sia il verso della scrittura ebraica, sia di quella russa, per mostrare come il teatro fosse sintesi e ponte tra due culture: idea sintetizzata dall’arcobaleno sullo sfondo, che simboleggia l’unione delle diversità. La mancata distinzione tra l’origine e la meta non vuole creare una confusione bensì proclamare con forza la necessità del movimento, dunque invitare alla creatività.

Stessa concetto ribadito dal ritratto proprio di Granovskij, che balla una quadriglia, in abiti borghesi ma con ornamenti popolari e stelle di Davide sulle gambe, che è anche un richiamo alla sua ambizione di rinnovare la tradizione. A sinistra vi sono due minuscole sezioni in bianco e nero, che ricordano l’inizio del teatro yiddish a Pietroburgo: il resto del dipinto, a cominciare dalle facce verdi dei cabarettisti dell’antica capitale russa, è a colori, colori percepibili nella “luce” portata dalla Rivoluzione Sovietica.

Sul limite di sinistra si distingue un attore con un violino rotto in mano, simbolo del vecchio modo di recitare, che si rivolge a una mucca di un verde saturo, per esaltare il ruolo della Pittura come esploratrice di sogni e creatrice di Storie, e con un gesto che rappresenta la sua volontà di guardare il Mondo con occhi nuovi, come se fosse un bambino. L’attore indossa un abito di derivazione popolare ed è colto nell’atto di saltare, perché il nuovo teatro sarebbe stato dinamico, non declamatorio.

L’idea di rinascita è simboleggiata anche dalla rappresentazione del capretto dal fianco dell’attore, segno della lontananza del teatro yiddish dalla tradizione biblica e greca, poiché si tratta di un animale vivo, non sacrificale. Tutto ciò era rappresentato con un tono umoristico, che invitava a non esagerare nella proclamazione dei principi, tanto è vero che la mucca verde dice in yiddish: «Chagall fa il verso a Chagall» . Il pittore ribadì spesso questo concetto, in tutti i modi possibili, per esempio dipingendo il momento in cui le due consuocere, durante una festa di matrimonio, compiono una danza rituale fingendo di uccidersi a vicenda: una è morta e giace a terra, l’altra la fa resuscitare, poi si abbracciano. Si tratta di una delle più belle danze della tradizione, una volta eseguita durante ogni matrimonio.

Nei dipinti si trovano diverse parole e frasi sparse qui e là, scritte in uno yiddish russificato e con l’alfabeto ebraico, a volte invertite o abbreviate. Ad esempio, si leggono i nomi di Granovskij, Chagall ed Efros, la parola «Rivoluzione!» e un verso di Majakovskij tratto dalla poesia Marcia di sinistra.

La tavola dei Dieci Comandamenti è proposta su un inconsueto sfondo rosso e circondata da alcuni oggetti presenti nelle sinagoghe, il tutto didascalizzato dalla parola «bima», che indica la pedana rialzata da cui si celebra: l’altare, ma anche la scena. Nella stessa posizione si trova l’onnipresente ombrello di Chagall, il cui significato esplicito per tutti gli ebrei era

Che Dio ci protegga!

In ottica ironica, Chagall riempie il dipinto di richiami al folklore ebraico, ispirati alle storielle sulla città di Chelm, che, in fondo, come il teatro, rappresentano ed estremizzano le contraddizioni della nostra società, evidenziando la contraddizione irredimibile tra le possibilità del Cambiamento e lo scetticismo sulla concreta capacità degli uomini di realizzarlo della sua vita personale, sino a rappresentarsi come pellegrino, che si allontana dalla propria famiglia religiosa per intraprendere il cammino più autentico dell’arte, cammino che, come in tutta la sua pittura, porta sul tetto delle case, il luogo in cui si rifugia ogni “grande pazzo”, o artista di genio.

I quattro spazi rettangolari piuttosto stretti e alti situati fra tre finestre del muro di fronte alla Introduzione, furono utilizzati da Chagall per raffigurare la Musica, la Danza il Teatro e la Letteratura.

Punto di partenza del nuovo teatro sarebbe stata la Musica, klezmer soprattutto, o meglio lo spirito della musica, qui rappresentato da una variante del violinista sul tetto che era apparso per la prima volta in un quadro del 1908. Sotto il suo abito s’intravvede uno scialle di preghiera. Per Chagall la tradizione si autorappresentava in forme geometriche, quindi il cubismo ne era una logica articolazione figurale; in alto a destra si vede il quadrato nero di Malevič, tra le nuvole, mentre uno Chagall bambino sta sospeso in cielo, sopra la musica, dove si scorge anche un animale incantato e un piccolo uomo a braccia levate in segno di giubilo; ma per rimuovere qualsiasi tentazione di solennità ecco in alto a sinistra un bambino che fa la cacca dietro una siepe. Come a dire che la nuova religiosità si sarebbe manifestata nondimeno all’insegna del grottesco e per ribadire la gioiosa complessità della vita.

La Danza è una donna assai massiccia in abito contadino della festa, che volteggia accompagnata dall’orchestra klezmer. Ai suoi piedi si vede un uomo a testa in giù. L’atmosfera è allegra, con tracce di una canzone di matrimonio e un sacrestano che ripiega il baldacchino nuziale. Le due tele che seguono, infine, furono considerate le più provocatorie e persino blasfeme, perché pretendono di dimostrare che la matrice principale della letteratura yiddish non è da ricercarsi nella Torah, ossia nella Bibbia, bensì nelle «fiabe della nonna».

La figura più importante e inquietante di tutte è il badkhan, l’attore popolare, considerato da Chagall il vero protagonista del teatro ebraico, ovvero del Teatro in senso proprio. Qui è immensamente più alto delle altre figure che lo circondano e vi sono molti significativi dettagli figurativi e decorativi. Il pittore gioca sul contrasto tra la prima apparenza di questo “brutto” attore, vestito di nero come un corvo e apparentemente rigido come un manichino, e la sua capacità di emozionare e smuovere gli spettatori. S’è detto come il badkhan fosse una grande istituzione nel passato ebraico, cancellata dalle novità del xx secolo. Era un artista dell’insulto, un anti-rabbino, faceva piangere la sposa prima del matrimonio, come si vede qui, e poi il pallido sposo, e gli altri convitati, dicendo a tutti quanto sarebbe stato orribile il loro futuro. Sembrava che volesse rovinare il matrimonio, in realtà lo metteva alla prova e faceva intuire che il trascendimento del presente mondano, con le sue effimere gioie, stava nel suo rovescio, come nella migliore tradizione dei jongleurs medievali. Aveva persino il potere di interrompere l’orchestra nei momenti cruciali per fare affermazioni del tipo: «Tra qualche anno saremo tutti morti» oppure «State suonando davvero molto male!», e poi si immergeva nuovamente nella frenesia del ballo, del canto e dei brindisi. Il popolo yiddish diceva: «Un bravo badkhan ti farà piangere finché non diventi cieco», ma la sua era anche una critica politica, dato che aveva la licenza di coprire di insulti i cittadini più ricchi e virtuosi della shtetl.

La Letteratura si manifesta in una immagine luminosa d’oro e di uno straordinario blu nella quale si vede uno scriba della Torah intento a copiare a mano il sacro testo, indossando lo scialle della preghiera, ma questo sta scrivendo una fiaba ebraica, perciò la prima parola leggibile non è il biblico «bereshit» (in principio [Dio creò il cielo e la terra]) ma «amol iz [geven]», l’incipit di ogni fiaba ebraica che significa «Questo accadde una volta e soltanto una volta» (omologo ma molto più significativo del comune «C’era una volta»). Nell’ultima immagine da memorizzare Chagall ribadiva che l’origine della letteratura era quella, non la Bibbia, al tempo stesso ammettendo che la parola e il testo costituivano una parte fondamentale del teatro, tanto che sulla poltrona che un ragazzo sta portando si legge «DER T», il teatro: la nuova fondazione, la nuova sinagoga.

Vi erano anche altri dipinti, per esempio il sipario, andato perduto ma di cui abbiamo un disegno preparatorio che mostra al centro di motivi cubisti le teste divergenti di due capre, o una striscia intitolata La festa di matrimonio (cm 799×64), lunga e bassa e posta appena sotto il soffitto sul lato lungo della sala, con motivi decorativi che richiamano le portate di un banchetto, segno augurale di abbondanza e felicità, o il grande dipinto Amore in scena che occupava la parete all’opposto della scena. Qui lo spunto figurativo è costituito dal pas de deux del balletto classico: la coppia di danzatori, trasfigurata con tecnica cubista, volteggia tra cerchi, quadrati, linee e triangoli, i colori sono chiari, tutto è movimento, al cospetto di due piccole immobili figure di suonatori.

July 21, 2021

Il Ninfeo di Egeria

Già altre volte, ho parlato delle Camene, le ninfe delle sorgenti che vivevano in una grotta circondata da un bosco sacro ed Egeria era la più importante di esse. Era la moglie e consigliera di Numa Pompilio, il secondo re di Roma, e quando lui morì fu trasformata in sorgente da Diana commossa dal suo dolore. Oltre a questo, le fonti antiche riportano anche che, alla morte del Re Numa Pompilio Egeria scappò da Roma per rifugiarsi nel bosco dell’Ariccia e lì fu trasformata in sorgente.

Tale sorgente, nel Cinquecento, fu identificato con un ninfeo sito nel Parco regionale dell’Appia antica, tra la via Appia e la via Latina, nella valle della Caffarella, lungo il corso del fiume Almone: questo è frutto del metodo combinatorio caratteristico dell’antiquaria romana dell’epoca, o che cercava di trovare nei resti degli edifici antichi ancora visibili un riscontro materiale ai monumenti ricordati dalle fonti letterarie.

In particolare, gli eruditi dell’epoca, su rifecero ad un passo dello storico Floro (Epitoma de Tito Livio bellorum omnium annorum DCC, I, 2.3), il quale diceva come la fons Egeriae fosse a un miglio dalle mura, intendendo le Serviane; questi invece presero come riferimento le Aureliane, sbagliando quindi luogo.

L’attribuzione erronea era già stata rilevata e corretta da Carlo. Fea, l’archeologo che per primo indagò scientificamente le strutture del Ninfeo a inizio Ottocento. Oggi la localizzazione del fons Egeriae, sulla base di una corretta interpretazione dei dati letterari, è possta in prossimità della Porta Capena. Rodolfo Lanciani identificò cautamente la fonte di Egeria nei resti di un ninfeo scoperto nel 1558 e disegnato da Pirro Ligorio alle pendici del Celio; edificio che, poi, fu in parte riscoperto e scavato dal Parker nel 1868.

Fea, inoltro mostrò, correttamente, come l’edificio fosse di pertinenza del Pago Tropio, l’immensa tenuta di Erode Attico e di Annia Regilla: le recenti indagini, però, hanno riportato alla luce, subito a nord est dell’edificio, i resti di un piccolo pozzo che, per il diverso orientamento rispetto alle strutture del monumento e per i rapporti stratigrafici che con questo intrattiene, sembra riferibile ad una fase cronologica precedente

quella d’impianto del Ninfeo.

Il pozzo raccoglieva le acque da un condotto proveniente da est; di questo condotto si è appena riusciti a intravedere l’imboccatura sulla parete orientale della struttura. Le acque convogliate dovevano ovviamente precipitare sul fondo, venendo poi smaltite con modalità

che restano da chiarire. Al pozzo era adiacente un’aula, che poteva anche svolgere il ruolo di triclinio, appartenente alla villa dell’età tardo repubblicana, ristrutturata nell’età Giulio Claudia, che fu poi pesantemente ristrutturata da Erode Attico.

In questi grandi lavori, la sala fu demolita, per essere sostituita dal nostro ninfeo consiste in una grande stanza rettangolare, con una nicchia centrale nel fondo e tre nicchie piu’ piccole in entrambe le pareti laterali, il tutto costruito in ‘Opus Mixtum’ in opera reticolata e laterizio. Tale tecnica edilizia permette la datazione del manufatto intorno alla meta’ del II Sec. d.C. L’interno era riccamente rivestito di marmi: le pareti erano di ‘Verde antico’, un marmo pregiato proveniente dalla Tessaglia, mentre il pavimento era di ‘Serpentino’, un porfido d’intenso colore verde proveniente dalla Grecia (una zona limitrofa a Sparta).

Le nicchie erano rivestite in marmo bianco ed infine, tra esse e la volta, vi era una fascia decorata con mosaici. L’ambiente centrale, di forma rettangolare, è coperto utilizzando la tecnica della volta ‘a botte’, sulla quale aderiva uno strato di pietra pomice allo scopo di far attecchire il capelvenere. Dalla nicchia di fondo, dove vi e’ una statua coricata, rappresentando il fiume Almone e dove tutt’oggi e’ visibile il segno lasciato da un’altra statua oggi scomparsa, forse rappresentante il dio Pan, da cui sgorgava l’acqua della fontana.

Essa e’ captata da una sorgente acidula sotto Via Appia Pignatelli e condotta fin qui da un acquedotto sotterraneo. L’acqua era incanalata in tubature di terracotta e scendendo lungo le pareti formava giochi d’acqua nelle nicchie laterali arricchite a loro volta da altre statue; inoltre l’umidita’ condensando nella volta, creava uno stillicidio che, insieme alla ricca vegetazione che scendeva dall’alto, rendeva l’ambiente fresco e suggestivo. Nel complesso i marmi verdi del pavimento e delle pareti, con la volta coperta di capelvenere che lasciava gocciolare l’acqua condensata, doveva dare l’idea un po’ barocca di grotta artificiale, dove Erode Attico poteva venire nei periodi di calura estiva per passeggiare al fresco chiacchierando e banchettando piacevolmente con gli amici.

Perpendicolarmente a questo ambiente si sviluppa un avancorpo articolato in due ali simmetriche coperte da volta a botte e divise da uno spazio centrale che si apriva verso la vallata. Nelle ville romane si trovano spesso luoghi come questo, un esempio per tutti e’ il Canopo di villa Adriana a Tivoli. All’esterno, oltre all’atrio di cui si vedono le nicchie laterali, l’acqua scorreva creando prima una grande piscina rettangolare, circondata da un portico oggi completamente interrato. Questo laghetto si puo’ identificare nel ‘Lacus Salutaris’ che le fonti antiche ricordano a sinistra della via Appia Antica. Superato il quadriportico l’acqua formava un altro grande bacino ottogonale ed infine si gettava nell’Almone.

Tra il 306 ed il 312 d.C. circa, la villa un tempo appartenuta agli Anni e poi ad Erode Attico venne acquistata dall’imperatore Massenzio, per essere destinata a divenire un lussuoso complesso residenziale e di rappresentanza politica. Di questa trasformazione l’archeologia ha da tempo messo in luce alcune caratteristiche, soprattutto per quanto concerne gli edifici della villa gravitanti direttamente sull’Appia. L’intervento massenziano, però, si estese anche alle strutture della villa di Erode affacciate sull’Almone, tra le quali il Ninfeo di Egeria. Per quest’ultimo, le recenti indagini hanno portato al recupero di alcune interessanti evidenze che definiscono i termini di un ampio progetto di ristrutturazione che investì il monumento al principio del IV secolo, eseguiti in “opus vittatum”, una tecnica edilizia romana nella quale il paramento del nucleo di cementizio della muratura è costituito da filari di laterizi alternati a filari di altri materiali.

I principali interventi consistettero poi nella realizzazione del nuovo pavimento, l’inserimento di una decorazione a mosaico, un ampliamento della vasca. Con la ristrutturazione massenziana il Ninfeo non sembra mutare la sua originaria destinazione funzionale. Al contrario, l’insieme degli interventi che definiscono il nuovo rifacimento indicano una consapevole ripresa ed una decisa valorizzazione del carattere proprio dell’edificio.

Con l’età di Massenzio si esauriscono le tracce relative alla vita del monumento in età classica. Per i lunghi secoli che seguono l’età tardo antica sappiamo solo che il Ninfeo dové servire ancora come fontana, fino a quando, nei primi anni del Cinquecento, il monumento fu interessato da una nuova ed intensa fase di vita, proprio e sembra paradossale, quanro condotto che alimentava il ninfeo smise di funzionare, trasformandosi in un’attrazione turistica è un luogo ricreativo per i romani legato alle feste popolani ed alle scampagnate.

L’uso del ninfeo per le feste popolari e come osteria durerà sino alla prima metà del XVIII secolo. È citato in un poemetto di Giovanni Briccio, pubblicato a Viterbo nel 1620 ed oggi quasi dimenticato.. “Lo Spasso alla Caffarella”.. una descrizione di come il popolo romano si ritrovava nel Ninfeo tra vino e cibi estivi, balli e canti, giochi popolari e anche corteggiamenti e schermaglie amorose.

July 20, 2021

Villa Giulia

“Qui avevo sempre qualche occupazione come il visitare le antichità e le vigne, le quali sono giardini e luoghi di delizie d’una singolare amenità”,

così scriveva Michel de Montaigne nel suo Journal du Voyage en Italie citando Villa Giulia “tra le più belle” di Roma; autore, quello dei Saggi che fu il primo di una lunga serie, tra quelli che lodarono quelle che era considerata, nella metà dell’Ottocento, “l’ottava meraviglia del mondo”.

Ne parlò anche in termini entusiasti l’umanista spagnolo Cristóbal de Villalón

Delle cose più insigni che ci sono da vedere a Roma, mi ricordo una casa con un grande orto che vien chiamata la «Vigna di Papa Giulio» dove si possono vedere le anticaglie più famose del regno dei Romani che esistono in tutta Roma, ed una fontana che è tanto meravigliosa che varrebbe la pena di andare di qua a là apposta per vederla. La casa e l’orto sono così stupendi che non ve li so descrivere: vi so dir soltanto che dopo essere stato un bel pezzo come istupidito a guardarli, non so io stesso ridire quel che ho visto; voglio dire, insomma, che non riesco a spiegarlo. Ma sono convinto che c’è più da vedere lì che nelle sette meraviglie del mondo messe insieme.

Villa, nota più o meno ai romani per essere sede del Museo etrusco, una delle tappe fisse, come il Pigorini delle gite scolastiche alle Medie, frutto delle manie di Giovanni Maria Ciocchi del Monte, papa con il nome di Giulio III, che nonostante sia stato il promotore del Concilio di Trento, non era certo un teologo, ma era un affabile umanista e grande amante delle arti e della bella vita, un erede spirituale di Leone X.

Giulio III la fece costruire tra il 1551 ed il 1553 come residenza di campagna, al di là del Tevere, dove arrivava in barca e dove amava passare allegramente un giorno di riposo alla settimana. Il Papà ne tracciò il progetto di massima; benché il solito Vasari si vantasse di essere stato il primo

che disegnasse e facesse tutta l’invenzione della Vigna Julia

In realtà il lavoro fu compiuto da una sorta di raggruppamento temporaneo di imprese, a cui collaborarono Michelangelo, il Vignola e l’Ammannati, oltre ovviamente a Vasari. A evitare che questi artisti si scannassero tra loro, vi era Pietro Giovanni Aliotti, già nel 1532 era Guardarobiere Pontificio, Maestro di Camera, prima di Clemente VII e poi di Giulio III, che lo nominò vescovo di Forlì nel 1551, carica che tenne fino alla morte.

Uomo dal profondo zelo religioso, personalità accentatrice, grande organizzatore e nemico di ogni ruberia: cosa quest’ultima, che lo fece classificare tra i nemici giurati di Michelangelo, solito nell’accattare tangenti dai fornitori a destra a manca, che soprannominò il religioso

Tantecose, perché

“voleva fare ogni cosa e voleva che ogni cosa dipendesse da lui”.

Aloitti, nonostante le litigate, riuscì a mettere in piedi uno dei capolavori dell’architettura manieristica: Villa Giulia era composta da tre “vigne” (come allora si chiamavano le ville): la prima, denominata “Vigna Vecchia”, era la proprietà più antica di famiglia ed era costituita da quella che faceva capo all’edificio ancora oggi esistente sulla via Flaminia e trasformato da Pio IV (per questo motivo denominato “Palazzina di Pio IV”) e si estendeva fino al complesso di quella che divenne poi villa Poniatowski.

La seconda, scomparsa, era situata di fronte alla “Vigna Vecchia” ed era indicata come “Vigna del Porto”, perché arrivava alla riva del fiume. La terza, denominata “Vigna del Monte” o “Vigna di papa Giulio”, corrisponde all’edifico principale, ovvero l’attuale palazzo di Villa Giulia. Tutto il complesso era inserito in un immenso parco costituito da terreni che Giulio III aveva aggiunto a quelli ereditati dal fratello. Dal Tevere, ove era il porticciolo per la barca del papa, partiva il viale d’accesso al palazzo, la “via Julia Nova” (oggi in parte ripercorso da via di Villa Giulia): qui, all’incrocio con la via Flaminia, vi era la fontana dell’Ammannati, costituita da un portico ed un prospetto in stile corinzio, al quale la vasca era stata addossata. Fatto alquanto insolito fu che l’edificio principale risultasse leggermente obliquo rispetto al viale.

Come in tutte le ville rinascimentali di Roma – e tanto più trattandosi di una villa con colture annesse – l’acqua era uno dei protagonisti dell’assetto architettonico. La villa Giulia fu quindi dotata di una derivazione sotterranea dell’Acquedotto Vergine (lo stesso della Fontana di Trevi) ad essa esclusivamente dedicata. Ne beneficiò anche il pubblico, più tardi, grazie alle due fontane-abbeveratoio poste all’inizio della via di Villa Giulia sulla via Flaminia, dal cardinale Borromeo nel 1672, e da Filippo Colonna principe di Paliano nel 1701.

Purtroppo il suo splendore durò poco: la morte di Giulio III, avvenuta nel 1555, ne segnò l’inizio del decadimento e della spoliazione: nel 1556 morì anche il fratello ed erede di Giulio III, Baldovino del Monte, cosicché papa Paolo IV, nel 1557, ne rivendicò la proprietà alla Santa Sede, perché, disse il papa, acquistata con i mezzi della Camera Apostolica.

L’edifico della “Vigna Vecchia” fu concesso da Pio IV ai nipoti Borromeo come residenza, mentre l’edificio principale fu utilizzato saltuariamente come luogo di accoglienza per sovrani e grandi personalità in attesa di fare il loro ingresso a Roma attraverso la vicina “Porta Flaminia”: tra gli altri, nel 1565 vi fu ospitata la regina Cristina di Svezia.

L’edificio fu restaurato nel 1769 su iniziativa di papa Clemente XIV e destinato ad uso dell’esercito (per acquartieramento, magazzinaggio e anche lazzaretto; vi ebbe sede anche la Scuola di veterinaria, per la cui comodità venne realizzato l’accesso a cordonata alla fontana bassa del ninfeo, utilizzata per abbeverare i cavalli). Nel 1870 l’edificio divenne proprietà del Regno d’Italia, come sede di raccolta e poi di esposizione dei materiali rinvenuti nel territorio tra i monti Cimini e il Tevere, nel quadro di un ampio programma di esplorazioni archeologiche condotto sul territorio di Falerii, da cui nacque l’attuale Museo.

Il fronte urbano, del Vignola, è costituito da una severa facciata a due piani, ogni piano ha la stessa altezza. Ha al centro il triplice ritmo di un arco trionfale pienamente dettagliato, fiancheggiato da ali simmetriche di solo due finestre. La facciata è chiusa ad ogni estremità da un pilastro di ordine dorico. Questa facciata della villa Giulia costituisce l’idea guida della villa georgiana del XVIII secolo a sette finestre, riprodotta tanto spesso nelle abitazioni della Virginia.

Dal portone si passa prima in un breve atrio e quindi nel portico ad emiciclo sostenuto da otto colonne ioniche di granito, con un arco grande al centro ed alle due estremità. A fianco dell’arco centrale si aprono due archi, più piccoli e bassi, uguali a quelli che precedono gli altri archi posti alle due estremità.

Visto dall’esterno, cioè dal giardino, il porticato di Villa Giulia, che è ha la forma di un emiciclo, ha al centro e alle sue due estremità un grande arco. Questi tre archi sono della stessa ampiezza ed altezza e corrispondono a tre ambienti che fanno parte del porticato e che sono a pianta quadrata e coperti con una volta a crociera a 4 vele. A fianco dell’arco centrale si aprono due archi, più piccoli e bassi; identica è la forma dei due archi che precedono i due grandi archi che si aprono al termine dell’emiciclo. Dal giardino, la parte centrale delle due ali dell’emiciclo corrisponde ad una fila di colonne con il capitello corinzio.

La struttura del porticato ha quindi condizionato il decoro interno ad affresco, ma il progetto di decorazione pittorica non solo ha seguito, ma in qualche modo anche amplificato, per quanto possibile, la struttura ripetitiva della costruzione. La parete interna dell’emiciclo è decorata con affreschi a grottaglie, mentre le volte, sia quelle a botte, sia quelle a crociera, sono coperte da un aereo pergolato, in cui occhieggiano, sullo sfondo azzurro del cielo, aperture ovali, o a rombo, o ottagonali, o ovali, o a semiluna, che sono abitate da putti, da amorini, da satirelli, da uccelli e da piccoli mammiferi. C’è grande libertà e un pizzico d’ironia nel rappresentare i giochi, non sempre innocenti, fra i putti e i piccoli satiri, che hanno zampe pelose e caprine; al contrario gli affreschi a grottesche sulle pareti hanno una classica, e in parte ripetitiva, armonica impostazione.

Tali affreschi furono pensati come proseguimento della campagna circostante che era allora piantata a vigneti, accompagnano i passi di chi vuole restare al coperto ma con l’illusione di camminare all’aperto e in un luogo immaginario di delizie e di svago, coniugano la rappresentazione dell’arte classica antica con una visione rinascimentale dell’arte, in cui la natura è al centro dell’attenzione.

La forma delle aperture del portico non è casuale, ma risponde ad una precisa e ripetitiva scansione geometrica. Anche il pergolato dipinto ad affresco ha precise caratteristiche: nei tre ambienti a pianta quadrata il pergolato è di gelsomino bianco; nelle due parti centrali dell’emiciclo è stato invece dipinto un pergolato con grandi grappoli di uva nera e bianca e in corrispondenza dei quattro archi bassi il pergolato è fatto di rose rosse, bianche e rosa. Nel giardino probabilmente crescevano queste stesse piante e l’aroma dei fiori e dei frutti veri accentuava la sensazione di trovarsi, all’interno dell’emiciclo, sotto un pergolato vero.

Chiude il piazzale sul fondo la bellissima “Loggia dell’Ammannati”, con quattro colonne ioniche, sull’ultima delle quali, a destra, vi è la firma dell’architetto. Da qui la vista è sublime: la parete di fondo presenta una serliana che si apre verso il terzo cortile e dalla quale si scorge, con un effetto scenico davvero entusiasmante, la statua di “Igea”, copia romana di un originale attico. Dalla loggia due rampe curvilinee conducono al secondo livello, caratterizzato da una parete a paraste doriche tra le quali si aprono due nicchie che un tempo ospitavano statue; oggi rimangono soltanto due statue raffiguranti divinità fluviali poste nei vani che si aprono ai lati del motivo centrale.

Il livello più basso è costituito dal ninfeo, un complesso scenografico creato dal Vasari insieme all’Ammannati, al quale si accede tramite due strette scale a chiocciola: qui tutto concorre a creare un luogo impregnato di fascino e di mistero: le quattro cariatidi che sostengono il balconcino, il bellissimo pavimento romano a mosaico con Tritone, attorno al quale scorre l’Acqua Vergine che stilla dalle finte rocce emergenti dagli archi marmorei. Al di là è situato un giardino quadrangolare al centro del quale è posta una fontana in porfido rosso. In questo splendido complesso si svolge dal 1953 la serata conclusiva del famoso “Premio Strega”.

All’angolo di via Flaminia con via di Villa Giulia è situata la grande fontana, un tempo isolata, che papa Giulio III fece erigere nel 1552 da Bartolomeo Ammannati, che nel tempo ha nel corso dei secoli ha subìto varie vicissitudini ed il cui aspetto originario si può desumere da un affresco del 1553, situato all’interno della villa.

Oggi essa risulta formata da due ordini sovrapposti: quello inferiore, il più antico e tutto in peperino, presenta la parte centrale con due colonne corinzie in marmo su alti basamenti (in mezzo ai quali vi è la fontana), sovrastate dall’architrave con timpano, al centro del quale fu inserito, nel 1750, lo stemma papale di Benedetto XIV Lambertini; ai lati del corpo centrale si aprono i vani di due nicchie quadrangolari. La fontana è costituita da un mascherone alato, sovrastato da uno stemma abraso, ai lati del quale vi sono due delfini che versano l’acqua in una grande vasca rettangolare con angoli arrotonda

L’ordine superiore, anch’esso suddiviso in tre parti, è in cortina di mattoni: il corpo centrale, con due colonne ioniche, comprende nella parte superiore due fame, di egregia fattura, ai lati dello stemma di papa Pio IV Medici; nella parte inferiore, tra due erme leonine, la grossa iscrizione in ricordo del cardinale Borromeo, “CAROLUS CARD BORROMEUS”; ai lati, infine, due finestre sormontate da scudi privi di motivi araldici e con bei festoni. Ben diversa, come abbiamo detto, doveva invece apparire inizialmente la fontana, a giudicare dalla descrizione che lo stesso Bartolomeo Ammannati ne fa in una delle sue interessanti lettere a messer Marco Benavides di Padova:

“..si deliberò fargli l’ornamento che ora se gli è fatto, d’opera corintia, con colonne e pilastri, e nel mezzo una gran pietra di palmi dodici per ogni verso con una iscrizione che dice: “IULIS III PONT MAX PUBLICAE COMMODITATI ANNO III”; con due nicchi per banda, ai quali vi son dentro due statue, la Felicità e l’Abbondanza. Sotto l’epitaffio vi è una gran testa antica e bellissima d’un Apollo, che getta detta acqua in un vaso grande e bello di granito; sul fine vi son quattro acrotterie: in uno dei lati vi è la statua di Roma e nell’altro quella di Minerva; e negli altri due, due piramidi di granito e nel mezzo un Nettuno, tutte antiche e bellissime”.

Dalla descrizione dell’architetto si intuisce che la fontana, al momento della sopraelevazione cinquecentesca, subì varie modifiche. Nell’alto del cornicione furono tolte le “acrotterie”, cioè le tre statue e le due piramidi; furono anche asportate le due statue della Felicità e dell’Abbondanza dalle nicchie laterali. Ai primi del Settecento Filippo Colonna, duca di Paliano, fece togliere dalla fontana la testa di Apollo, sostituendola con l’attuale mascherone e cambiò la lapide di papa Giulio III con quella odierna nella quale si legge: “PHILIPPUS COLUMNA PALIANI DUX MAGNEAPOL REGNI COMESTABILI”. Pochi anni dopo anche lo stemma del pontefice, che si trovava nell’arco sotto l’architrave, fu trasferito al centro del timpano ed al suo posto vi fu inserita la lapide che così recita:

“Fabrizio Colonna dedicò questa lapide nell’anno giubilare 1750 (prefetto delle acque monsignor Pietro Petroni) a Benedetto XIV per aver egli derivato sulla vicina strada dei terreni suburbani dei Colonna l’Acqua Vergine e ristabilito di questa acqua l’uso che si era interrotto e per aver concesso alle case cittadine dei Colonna – al posto della poca acqua condotta qui per pubblica comodità – due once d’acqua da prendersi dal bottino di Trevi”.

Nel Cinquecento il portico della fontana divenne la base della costruzione della cosiddetta “Palazzina di Pio IV” o Palazzo Borrromeo : infatti nel 1561 Pio IV smantellò tutti gli ornamenti della fontana e vi fece costruire da Pirro Ligorio un palazzetto al quale la fontana finì per risultare addossata. Pio IV regalò poi l’edificio al cardinale Carlo Borromeo, che vi fece costruire un secondo piano, regalandolo a sua volta alla sorella Anna. Costei andò sposa al principe Fabrizio Colonna nel 1567 ed allora la palazzina divenne proprietà della famiglia Colonna. L’interno del primo piano è diviso in due appartamenti dalla scala e dalla loggia; quest’ultima conserva sulle pareti il fregio con sontuose grottesche e scene di battaglia alternata a stemmi di Orsini e Colonna. Al centro delle volte del salone un grande stemma di Pio IV in stucco, portato da angeli affrescati e l’iscrizione: “PIUS IIII MEDICES MEDIOLANENSIS PONTIFEX MAXIMUS ANNO SALUTIS MDLXIIII”. Ai primi del Novecento la palazzina era proprietà dei Balestra, ma nel 1920 fu acquistata da Augusto Jandolo che la fece restaurare.

Nel 1929 dopo i Patti Lateranensi venne acquistato dallo Stato Italiano per farne la nuova ambasciata italiana presso la Santa Sede, tuttora attiva. Si tratta dell’unico caso di una sede diplomatica distaccata sul territorio dello stesso Paese che rappresenta. Pertanto è anche l’unica ambasciata al mondo a non godere del privilegio dell’extraterritorialità. La missione è guidata attualmente dall’Ambasciatore Pietro Sebastiani.

Anteposta alla grande fontana di papa Giulio, e pure situata all’imbocco di via di Villa Giulia, intorno al 1552 venne realizzata, forse dallo stesso Ammannati, una fontana-abbeveratoio. Era costituita da un’antica vasca ovale di granito di origine termale, che riceveva acqua da un sovrastante mascherone inserito in una conchiglia.

July 19, 2021

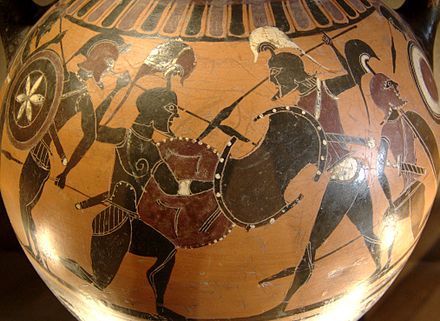

Atene contro Siracusa XXIII

A Siracusa, però, la notizia che stesse giungendo una spedizione di soccorso o non era nota, oppure, saputa la consistenza della flotta spartana, era stata, come da Nicia, estremamente sottovalutata, tanto che si era riunita l’assemblea cittadina, in modo da discutere sulle condizioni di pace che erano state avanzate dallo stratego ateniese.

Il quale, proprio per favorire l’accordo, come segno di buona volontà nei confronti della controparte, aveva rallentato i lavori di costruzione del bastione che avrebbe isolato la polis siciliana. Gilippo si rese conto che se si fosse raggiunto un qualsiasi compromesso, tutti i suoi sforzi sarebbero stati vani e Atene avrebbe ottenuto un successo politico.

Per cui manò in fretta e furia Gongilo, uno dei comandanti corinzi, ad avvertire gli assediati dell’arrivo della spedizione di soccorso: i siracusani, resosi conto sia dell’entità delle truppe, tutt’altro che trascurabile, e della loro vicinanza, si rincuorarono e decisero non solo di sospendere le trattative, ma di organizzare una controffensiva, accordandosi con il comandante spartano

Intanto i Corinzi che si erano staccati da Leucade con le altre unità procedevano a tutta forza, e Gongilo, uno dei comandanti corinzi, salpato ultimo con un solo vascello, toccò per primo Siracusa, anticipando di poco Gilippo. Colti i cittadini già sul punto d’indire un’assemblea per sciogliere il conflitto con un accordo, li fermò e riaccese il coraggio annunciando che il resto della squadra era già sulla rotta con a bordo Gilippo figlio di Cleandrida, inviato espressamente da Sparta per assumere la guida delle operazioni. I Siracusani si rincuorarono e con l’intera armata uscirono subito per accogliere Gilippo: le informazioni ormai lo davano per molto vicino.

Se a capo delle truppe ateniesi vi fosse stato Lamaco, il tentativo sarebbe probabilmente fallito; ma Nicia era troppo sicuro di sé o convinto del buon esito delle trattative, che si dimenticò di presidiare le Epipole, lasciando sguarnito proprio il sentiero in precedenza percorso dai suoi opliti: così l’attacco a tenaglia ebbe successo

Costui, occupata per via la piazzaforte sicula di Iete, giunse alle pendici delle Epipole in formazione da combattimento: scalando dal lato dell’Eurialo, per la strada già battuta dagli Ateniesi, puntò diritto con i Siracusani contro il muro di circonvallazione nemico. Il suo intervento era caduto giusto in mezzo a una fase dei lavori in cui gli Ateniesi, mentre avevano già dato gli ultimi tocchi, per sette o otto stadi, a un doppio baluardo che scendeva fino al porto grande, stavano ancora lavorando intorno a un breve tratto verso il mare, conclusivo dell’intera costruzione. Nel settore opposto alla muraglia, destinato a congiungersi con Trogilo sull’altro specchio di mare, le pietre erano già disposte a mucchi lungo la maggior parte del tracciato, mentre alcuni tronchi del muro erano lasciati in via di rifinitura e ad altri s’era già data l’ultima mano. Tanto rischio finiva per minacciare Siracusa.

Dopo il primo attimo di smarrimento, Nicia organizzò le sue truppe; Gilippo, abbastanza consapevole della difficoltà nell’affrontare il nemico, a sua volta cercò di proporre un compromesso, stavolta favorevole ai siracusani, dando la possibilità agli ateniesi di ritirarsi senza problemi in cinque giorni.

Gli Ateniesi, all’assalto fulmineo di Gilippo che alla testa dei Siracusani s’avventava contro di loro, dopo un attimo di smarrimento, riordinarono le schiere. Gilippo frenò l’armata a corta distanza e per voce di un araldo comunicò, qualora accettavano l’offerta, d’esser disponibile subito per discutere una tregua a patto che, presi con sé i propri materiali, nel termine di cinque giorni sgomberassero dall’isola.

Secondo la testimonianza di Plutarco, Nicia, ricevuta la delegazione spartana, la rispedì indietro senza una risposta, talmente sicuro dei propri mezzi da chiedere all’araldo se

«era per la presenza di un mantello e di un bastone spartano che le prospettive siracusane erano diventate così favorevoli all’improvviso da indurli a disprezzare gli Ateniesi»

Gilippo, vista la disorganizzazione e la mancanza di addestramento delle sue truppe, evitò di combattere; lo stesso fece Nicia, sia per cautela, sia per fare crollare definitivamente le possibilità di un dialogo con il nemico: così le truppe della spedizione di soccorso si accamparono al Temenite, l’altopiano che sovrasta il teatro greco.

Per citare Rampazzo

Questa prominenza ha avuto una importanza fondamentale nella storia di Siracusa da un punto di vista sia culturale sia militare e politico. Costituiva un caposaldo essenziale nella difesa della città ma soprattutto, un po’ per questa ragione un po’ per la stessa natura di prominenza un po’ perché molto ricca di acque e perciò anche ricca di vegetazione (almeno prima di monumentalizzarsi interamente). fu fin dai primi abitatori ritenuta un luogo particolarmente sacro. Temenos in greco, che vuol dire “santuario”, e quindi Temenite il colle.

Al tempo degli indigeni pregreci i Siculi c’era un cimitero; poi con i Greci preselo sede i culti di più divinità: Pan, le Ninfe, i Safili, gli Eroi (cioè i “Morti”, noi oggi diremmo i “Santi”), Artemide, Apollo, Dioniso, ma soprattutto le due divinità più care e venerate dai Greci di Sicilia, Demètra e Kore Persèfone (alla latina, Cèrere e Lìbera). Praticamente al culto di queste due dee apparteneva tutta la zona ma via via che il teatro aumentava di estensione, il loro santuario si formalizzava specialmente nell’area che sovrasta la terrazza superiore del teatro. Un santuario specifico delle dee era anche in basso, dove poi sorgeranno i vari impianti scenici del teatro.

Tornando a Tucidide

Nel campo avversario la proposta cadde inascoltata, e con un silenzio colmo di sprezzo si licenziò l’araldo. Dopo quest’episodio le armate manovravano, inquadrate per battersi. Ma Gilippo, notando l’indisciplina nelle file siracusane e la difficoltà d’allinearle, fece spostare indietro i reparti, piuttosto verso il terreno aperto. Nicia, dal canto suo, non mosse le truppe ateniesi, ma attendeva, immobile, con il suo baluardo alle spalle. Quando Gilippo comprese che il nemico non desiderava avanzare, ritrasse le sue divisioni sul pianoro noto con il nome di Temenite, dove prepararono il bivacco.

Il generale spartano, sempre conscio dell’inferiorità dei suoi opliti, invece che accettare una battaglia campale, decise di adottare una strategia mordi e fuggi, per logorare il nemico

Il mattino dopo, muovendo il maggior numero dei suoi reparti, li appostò per il lungo di fronte alla muraglia ateniese, per impedire al nemico spostamenti difensivi in altri settori e lanciando una divisione all’assalto del Labdalo prese quel caposaldo: i prigionieri catturati durante quest’azione furono passati a fil di spada. Il forte non era visibile agli Ateniesi. Sempre quel giorno una trireme ateniese di vedetta all’accesso del porto grande fini preda dei Siracusani.

July 18, 2021

Gli scavi della Valle dei Templi di Agrigento

Nel XVIII secolo, in uno con l’istituzione della prima organizzazione di Stato del servizio di antichità in Sicilia, hanno inizio le prime ricerche archeologiche in Agrigento (scavi nell’area del tempio di Zeus e sgombero delle strutture con individuazione della pianta del tempio) e gli interventi di restauro dei monumenti (anastilosi del tempio di Giunone, restauro del frontone orientale del tempio della Concordia).

Una data importante, tuttavia, è il 1827, anno in cui viene istituita a Palermo la Commissione di Antichità e Belle Arti con giurisdizione su tutta

l’isola, sotto la presidenza di Domenico Lo Faso Duca di Serradifalco: nuovi interventi di restauro e ricerche di scavo furono così intrapresi (scavo del tempio di Demetra sulla Rupe Atenea, anastilosi delle quattro colonne dell’angolo Sud Ovest del tempio di Castore e Polluce). Nella

seconda metà dell’Ottocento, saggi di scavo in contrada San Nicola portarono alla luce la Casa del peristilio, mentre nuovi interventi di restauro interessarono il tempio della Concordia sotto la guida del Direttore alle antichità Francesco Saverio Cavallari.

Il XVIII secolo segna, tuttavia, anche l’inizio della sistematica devastazione delle necropoli agrigentine i cui corredi confluiti per lo più in collezioni private (famosa quella di Raffaello Politi e del Ciantro Giuseppe Paniteri) andranno presto ad arricchire le collezioni

archeologiche di numerosi musei stranieri.

Nel 1864, per merito di Giuseppe Picone, nasce il primo nucleo del Museo Civico che, dapprima ospitato nella cappella trecentesca del convento di san Francesco, sarà poi trasferito nei primi del XX secolo in piazza Municipio dove rimarrà sino alla sua chiusura. Nei primi decenni del XX secolo furono intraprese importanti ricerche (nel sito dell’emporion a San Leone, nei pressi del tempio di Giove dove venne in luce il sacello ellenistico) i cui risultati vennero pubblicati dal Gabrici nel 1925.

Tra il 1922 e il 1932 ha inizio un periodo particolarmente fecondo di ricerche e di studi. Sotto la reggenza di Paolo Orsi, a alle Antichità di Siracusa, ad Agrigento svolgerà la propria instancabile attività di archeologo Pirro Marconi. Grazie all’insigne archeologo e al sostegno finanziario del mecenate inglese capitano Hardcastle furono intraprese importanti ricerche che ancora oggi costituiscono un caposaldo di

conoscenza dell’archeologia agrigentina (ricerche al tempio di Demetra sulla Rupe, scavo dell’Oratorio di Falaride, saggi nella cella del tempio di Giunone, scavo del sacello di Villa Aurea, scavo del tempio di Esculapio e del santuario rupestre di San Biagio, scavo del tempio

di Zeus, imporatnte scavo nell’area del santuario delle divinnità ctonie ecc.).

Importanti interventi di restauro dei templi agrigentini saranno intrapresi sotto la guida di Giuseppe Cultrera che sarà Soprintendente alle Antichità della Sicilia tra il 1932 e il 1934 (restauro del Tempio di Giunone, della Concordia, del tempio di Esculapio). Nel 1939 viene istituita la Soprintendenza alle Antichità di Agrigento. Sotto la guida del soprintendente Goffredo Ricci, si avvieranno scavi nell’area della necropoli Pezzino che portarono al recupero dell’eccezionale vaso attico a figure rosse del Pittore di Kleophrades con la morte di Patroclo.

Dopo il periodo bellico, che comportò la sospensione delle ricerche, sotto la guida del Soprintendente Pietro Griffo, ha inizio la storia più recente delle ricerche archeologiche in Agrigento (scavi nell’area del quartiere ellenistico–romano, ricerche intorno al tempio di Eracle e nei pressi del Tempio di Zeus, area sacra di porta V, ipogeo Giacatello, necropoli paleocristiane, ekklesiasterion, necropoli di Villaseta ecc.) che ancora oggi si arricchisce di nuove importanti acquisizioni (scavi del ginnasio, del bouleuterion, della necropoli Pezzino, della necropoli sub divo, del santuario di Asclepio ecc.).

L’ultima tra le grandi scoperte è stata quella del Teatro, che non era citato dalle fonti antiche. L’unico accenno, risalente alla seconda metà del I secolo d. C., lo fa lo scrittore Sesto Giulio Frontino riteneva che nel 415 a. C., durante la spedizione ateniese in Sicilia, Alcibiade avesse effettuato i suoi discorsi contro i siracusani proprio nel teatro di Agrigento. Ma è certo che la base operativa degli ateniesi nella spedizione in Sicilia fosse stata Catania. Quindi, molto probabilmente, Frontino o i copisti a lui successivi, tramandarono un’informazione erronea.

Nel corso del tempo furono elaborate diverse ipotesi: ora, supponendo che la struttura teatrale fosse stata distrutta dai cartaginesi nel 406 a. C., quando conquistarono la città greca, ora, credendo che l’architettura del teatro fosse stata realizzata con materiali piuttosto deperibili, come il legno, ora, ritenendo che le testimonianze antiche sul teatro fossero andate perdute.

La prima testimonianza scritta, dopo quella di Frontino, sul teatro antico di Agrigento, oltretutto piuttosto concisa, risale al XVI secolo ad opera dello storiografo Tommaso Fazello, nel suo “De rebus Siculis Decades Duae”, il quale dichiarava “Ne riconosco a malapena le fondamenta”. Nel 1925 l’archeologo Pirro Marconi, deciso a svelare il mistero del teatro dell’antica Akragas, iniziò un’approfondita campagna di scavi con lo scopo e la speranza di portare alla luce qualche traccia della struttura teatrale. Ma Marconi, pur rinvenendo rovine di alcuni edifici, non ebbe la fortuna di trovare alcunché sul teatro.

Diversi decenni successivi, tra gli anni Ottanta e Novanta, si prospettò un nuovo piano di scavo nell’area di San Nicola ad opera di una squadra di specialisti del Politecnico di Bari.

Ed ecco che, nel settembre 2016, venne rinvenuto un elemento architettonico, una struttura in calcare: si trattava di un gradone della cavea superiore di un teatro. Finalmente, il teatro greco di Akragas era stato riportato, se non del tutto, alla luce. Gli spalti, secondo l’architettura greca, erano appoggiati sulla cavea rocciosa. Il teatro, risalente al IV secolo a. C., circa un secolo dopo, a seguito della conquista romana, venne ampliato, raggiungendo, probabilmente, un diametro di 95 metri.

July 9, 2021

Real Ponte Ferdinandeo

A inizio Ottocento, i Borbone si posero il problema di realizzare un ponte per facilitare l’attraversamento del Garigliano, sostituendo l’antica scafa, il barcone fluviale collegato ad una corda tra le due sponde. I motivi di tale decisione era fondamentalmente tre: la sempre maggior importanza commerciale dell’Appia, la valorizzazione degli scavi archeologici della città romana di Minturnae e la precoce industrializzazione dell’area del Liri, che sfruttando un cavillo della normativa fiscale napoletana, si era trasformata in una sorta di no tax area.

Lo studio di fattibilità fu così affidato a un importante e un poco bizzarro studioso napoletano dell’epoca, Carminantonio Lippi, il quale propose un’idea innovativa per 1818: la costruzione di un ponte sospeso in ferro. Per capirne il suo essere futuristica, ricordiamo come le prime esperienze, per tale tipo di infrastruttura, erano recentissime: negli USA James Finley brevettò un ponte sospeso con catene di ferro e costruì nel 1802 un ponte sul fiume Jacobs Creek, in Pennsylvania. Inoltre, il ponte di Union Bridge, che ne mostrò come tale tecnologia potesse essere adottata anche per strutture di grandi dimensioni, fu costruito l’anno successivo.

Per cui, gli ingegneri del Corpo borbonico di Ponti e Strade bocciarono l’idea, considerandola infattibile, retrograda, la paragonarono ai ponti tibetani: poi diciamola tutta, non è Carminantonio, che all’epoca stava sostenendo come Pompei ed Ercolano fossero state distrutte non dal Vesuvio, ma da un’alluvione, fosse il massimo della credibilità e dell’autorevolezza.

Dato che però i ponti inglesi realizzati con quella tecnica sembravano reggere, la questione cambiò rapidamente: per cui, nel 1825 l’ingegner Luigi Giura fu incaricato di progettare un ponte che seguisse le idee enunciate da Carminantonio. Per prima cosa, Luigi cominciò a girare per l’Europa per studiare progetti analoghi, capendone sia le debolezze, sia punti di forza.

Così, nonostante la vanterie neoborboniche, il Ponte sul Garigliano non è il primo in Italia di questo tipo, ma il terzo. Lo precedono infatti il ponte San Benedetto ,a Padova, sospeso su corde ordite a fila di ferro, lungo 26,80 metri e largo 3,75 m, costruito per opera del colonnello del Genio Anton Claudio Galateo per congiungere la riviera di San Benedetto con la strada del Patriarcato passando sopra al Tronco Maestro del Bacchiglione, che fu inaugurato il 10 agosto 1828. ma dovette essere in seguito ricostruito integralmente in stile liberty nel 1881 a causa del suo deterioramento per l’incuria e lo stato d’abbandono, e il ponte di Villa Paolona a Sesto Fiorentino, in località Quinto Alto, progettato dall’ingegnere Antonio Carcopino e realizzato nel dicembre 1828.

Il 14 aprile 1828 era già in grado di presentare il suo elaborato completo e dettagliato in tutte le sue parti compresi rilievi, i sondaggi del terreno ed il costo totale (chiavi in mano). Approvato dalla Direzione Nazionale delle strade e dei ponti, il re comandò l’avvio immediato delle gare di appalto che dovevano essere rigorosamente limitate a ditte e materiali delle Due Sicilie.

Il 20 maggio 1828 furono iniziati lavori e il giornale inglese The Illustrated London News espresse

“perplessità sulle capacità progettuali e costruttive dei napoletani e le sue vive preoccupazioni sulla sorte dei poveri sudditi, sicure vittime di questo vano esperimento di sprovveduti dettato solo dalla voglia di primeggiare”.

In effetti a quella data i ponti sospesi in ferro avevano tutti un grosso problema legato alla flessibilità della lega ferrosa allora usata che li rendeva oscillanti ai grossi pesi ed al forte vento. Erano appena iniziati i lavori di sbancamento presso il Garigliano per realizzare le fondamenta delle quattro torri portanti, quando a Parigi, a causa del vento, crollò il ponte sospeso in ferro progettato dall’accademico Navier; a Londra venne chiuso il ponte Driburgh sul Twed e la stessa cosa avvenne in Austria. In pochi giorni in tutta Europa si levò un vespaio di critiche contro questo nuovo tipo di costruzione e il malcontento arrivò fino a Napoli dove il consiglio dei ministri del Re si espresse per la sospensione dei lavori. Il sovrano non si scompose e chiese a i suoi ministri

“Ma voi siete ingegneri?”

Dinanzi al loro diniego, il re esclamò:

”Lassate fa o’ guaglione”

Anche perché Luigi aveva capito che così capito che il punto debole di quel tipo di ponti consisteva non nella loro progettazione, bensì nell’eccessiva flessibilità della lega metallica utilizzata, che la rendeva troppo sensibile alle oscillazioni causate dal vento e dal peso. Se dunque forma e struttura del ponte erano nient’altro che il risultato quasi obbligato di una pur lunga serie di difficili equazioni matematiche, il problema

principale era quello di limitare la flessibilità del metallo.

Per risolvere il problema fece realizzare presso le fonderie calabre di Mongiana delle maglie ferrose fortemente nichelate, poi sottoposte ad uno speciale trattamento stirante eseguito con una macchina ad “asta tesa” da lui stesso inventata, che ne riduceva dell’80 % l’elasticità, a tutto vantaggio della rigidità richiesta in caso di sollecitazioni estreme.

Fatto sta che i lavori proseguirono, mentre il ventenne Ferdinando II succedeva al trono nel 1830. Il 4 maggio del 1832 il solito giornale inglese ipotizzava che il ponte fosse pronto, ma non fosse stato ancora collaudato per “timore del suo sicuro crollo”. Il 10 maggio 1832 Ferdinando II si presentò davanti alle torri di sostegno del ponte alla testa di due squadroni di lancieri a cavallo e 16 carri pesanti di artiglieria, colmi di materiali e munizioni.

Sulle due rive del Garigliano gli fanno ala ambasciatori, militari e una folla strabocchevole di gente proveniente dai centri vicini. Quando il sovrano si piazzò al centro del ponte con la sciabola alzata, si fece un gran silenzio; con voce ferma comandò agli uomini di passare il ponte più volte in ambo le direzioni, prima al trotto e poi al galoppo, infine alla carica; poi passarono i carri e le truppe. Il tutto seguito da un ricco pernacchione diretto all’ambasciatore inglese.

Il ponte ha una luce netta di 80,40 metri misurata tra gli assi dei piloni. Tenendo conto anche della lunghezza delle due rampe di avvicinamento che collegano i blocchi di ancoraggio delle catene con i piloni (ciascuna di circa 24 metri), il ponte ha una lunghezza complessiva di 128 metri. Il sistema di sospensione è costituito da due coppie di catene distanziate tra di loro 5,80 metri

Il 14 ottobre 1943 la campata fu minata in due punti e fatta esplodere dall’esercito tedesco, attestato lungo la linea Gustav e in ritirata verso Roma dopo l’armistizio. Tuttavia i piloni e le relative basi non subirono danni irreparabili e fu successivamente restaurato nel 1998, come esempio di archeologia industriale.

July 8, 2021

Stelle a Neutroni

Anche se presso il grande pubblico sono assai men rispetto ai loro cugini, i buchi neri, le stelle a neutroni solo altrettanto affascinanti. Sotto molti aspetti possono essere considerate come Le stelle di neutroni possono essere considerate di fatto dei relitti stellari,e ssendo che rimane di alcune stelle massive in seguito al collasso del loro nucleo e all’esplosione come supernove. Sebbene i numeri siano soggetti a qualche incertezza (e possano cambiare alla luce di nuove simulazioni al computer), si ritiene che il collasso gravitazionale del nucleo di stelle con masse tra le 8-10 e le 20-30 volte quella del Sole dia origine a stelle di neutroni, mentre stelle con masse superiori alle 20-30 masse solari formino buchi neri. Le stelle con masse inferiori a 8-10 volte quella del Sole danno invece origine alle nane bianche.

Le stelle di neutroni sono oggetti estremamente densi e compatti. Racchiudono una massa pari a poco più di quella del Sole (tipicamente 1.4 masse solari, la cosiddetta “massa di Chandrasekhar”) in una regione di soli 10-20 km circa di raggio (pari, all’incirca, alle dimensioni di una città). La densità all’interno di una stella di neutroni raggiunge dunque valori enormemente più elevati rispetto a quelli della materia nucleare ordinaria. A queste densità, la pressione all’interno della stella è tale che la materia collassa anche a livello atomico. Gli elettroni, che, in condizioni normali formano una “nube” attorno ai nuclei degli atomi (formati da protoni e neutroni), arrivano a fondersi con essi, formando neutroni. Da qui il nome ’stella di neutroni’. La densità media di queste stelle è pertanto di circa 700 milioni di tonnellate al centimetro cubo. Un pezzetto di questa materia delle dimensioni di una zolletta di zucchero peserebbe sulla Terra quanto alcune migliaia di grandi navi da crociere.

Le condizioni estreme alle quali si trova la materia portano le stelle di neutroni ad avere un campo gravitazionale e un campo magnetico estremamente intensi. Alcune stelle di neutroni (le cosiddette pulsar) emettono radiazione pulsata che permette di misurare con precisione la rotazione della stella attorno al proprio asse (con periodi di rotazione che variano da decine di secondi a millesimi di secondo).

Dal punto di vista degli astrofisici, questi oggetti celesti portano più dubbi che certezze: ad esempio, come accennavo prima, quale sia la massima massa che una stella di neutroni può sostenere senza collassare a buco nero e di quanto sia inferiore al potenziale limite teorico, pari a tre volte quella del Sole. Altri grande dubbio è sulla loro effettiva struttura interna: A dispetto del loro nome, le stelle di neutroni, non sono costituite solo da questi e contiene al suo interno anche altre particelle, sebbene in quantità ridotte. Ci sono di certo altri costituenti degli atomi come i protoni e gli elettroni, e proprio questi ultimi, con altre particelle cariche leggere, sono in grado di produrre le enormi correnti elettriche necessarie a generare gli imponenti campi magnetici che osserviamo. Inoltre, è abbastanza chiaro che la struttura di una stella di neutroni debba essere caratterizzata da alcune zone, i cui spessori ci sono noti con una certa precisione.

Per citare Luciano Rezzolla, il direttore dell’Istituto di fisica teorica alla Goethe Universität di Francoforte e membro del comitato scientifico dell’Event Horizon Telescope (EHT), che ha realizzato la prima foto di un buco nero.

In una sorta di viaggio mentale, per prima cosa possiamo incontrare una sorta di atmosfera: una buccia sottilissima, di spessore non superiore al centimetro, composta da atomi estremamente pesanti e con una densità miliardi di volte superiore rispetto a quella terrestre. Per quanto estreme, le proprietà di questa atmosfera sono abbastanza chiare, e la sua fisica è relativamente ben testata, tanto che i fisici lo ritengono un elemento “noto”. Per quanto paradossale, l’unica parte di un oggetto con un raggio di una dozzina di chilometri che pensiamo di conoscere in dettaglio, a livello di proprietà, ha uno spessore di non più di un centimetro.

Muovendoci verso il centro, al di sotto dell’atmosfera troveremo quella che viene chiamata la crosta, vale a dire uno strato con uno spessore di circa uno o due chilometri, che contiene una serie di ioni pesanti – ossia con grande massa atomica – ma anche elettroni dall’energia estremamente elevata. È bene sottolineare che il termine “crosta” può esser fuorviante, in quanto si tratta in realtà di un materiale elastico e deformabile, simile piuttosto a una sostanza plastica estremamente densa. Parte della materia della crosta presenterà una struttura periodica e regolare in cui gli ioni sono a distanze precise e gli elettroni sono liberi di muoversi negli spazi lasciati vuoti. Questo tipo di struttura a reticolo è quello che incontriamo usualmente nei metalli e nei cristalli, ed è responsabile delle loro proprietà meccaniche.

Al di sotto della crosta – in uno strato che potrebbe estendersi per sei o sette chilometri – incontreremo quello che viene e definito il nucleo esterno; lì la densità raggiunge le migliaia o decine di migliaia di miliardi di grammi per centimetro cubo. Una densità enorme, ma non quella massima, che si incontrerà spostandosi verso la zona centrale, il nucleo interno, che ha anch’esso uno spessore di sei o sette chilometri. Le proprietà della materia nel nucleo interno rimangono sconosciute e rappresentano una sfida teorica eccezionale, con la quale i fisici nucleari si confrontano ormai da quasi quarant’anni.

La prima ipotesi è che le particelle siano compresse al punto di unirsi per formare le famigerate coppe di Coppie di Cooper, in cui si crea un legame che vince la forza elettrostatica repulsiva, in cui due diverse particelle si comportano come se fosse una di spin intero, 0 o 1 a seconda dell’orientazione di spin dei singoli costituenti. Pertanto le sue proprietà rientrano non più nel campo delle statistiche dei fermioni, ma di quelle dei bosoni. Di conseguenza, tale fluido potrebbe essere una sorta di superfluido, che scorre senza resistenze e dotato delle proprietà dei superconduttori.

La seconda ipotesi è quella della zuppa di quark: ora sebbene in natura esistano sei tipi di quark, la “materia normale” ne utilizza solo due tipi: quark up e quark down. I protoni contengono due quark up e un quark down, mentre i neutroni contengono due quark down e uno quark up. Gli altri quattro tipi di quark, nel nostro universo vecchio e freddo, possono esistere solo all’interno degli accelleratori di particelle. Le stesse condizioni si potrebbero replicare anche nelle stelle a neutroni, nel cui nuclei quark up e down ad alta energia possano scontrarsi per creare quark strani chesono molto più pesanti dei quark up e down, e in teoria tenderebbero a formare un nuovo tipo di nucleone noto come strangelets. Un semplice strangelet sarebbe composto da un quark up, un quark down e uno quark strano.

Però, dato strangelets sono molto più densi dei protoni e dei neutroni, il contatto tra i due “romperebbe” protoni e neutroni per creare più strangelets, per cui l’intera stella dovrebbe essere costituita da queste particelle strampalate: dato che non è cosi, quark normali e quark strani dovrebbero rimanere divisi, in un brodo cosmico.

La terza ipotesi è quella degli iperoni: particelle che possono essere create negli acceleratori mediante collisioni tra protoni o neutroni e mesoni. Essi sono però delle particelle effimere e decadono nuovamente in protoni o neutroni e mesoni in un tempo di circa un decimo di miliardesimo di secondo. Gli iperoni possono legarsi a protoni e neutroni formando dei nuclei esotici instabili chiamati ipernuclei il cui studio fornisce preziose informazioni sulla forza che agisce tra iperoni, neutroni e protoni.

Dentro ilnucleo di una stella di neutroni, come conseguenza dell’enorme densità e della natura fermionica di neutroni e protoni (che obbediscono al principio di Pauli, come gli elettroni nell’atomo), gli iperoni possono essere formati spontaneamente e restare stabili sostituendosi in parte ai neutroni e ai protoni, generando quindi una nuova forma di materia chiamata “materia iperonica”. La presenza degli iperoni nel core stellare ha però un effetto collaterale, che consiste in una significativa diminuzione della pressione all’interno della stella. La materia stellare diventa quindi più “soffice” e pertanto meno capace di opporsi alla compressione generata dalla forza di gravità. Come conseguenza di tutto ciò, la massa limite della stella, al disopra della quale si ha il collasso a un buco nero, diminuisce, ritornando così al primo problema, quello del limite di massa per non trasformarsi in un buco nero.

July 7, 2021

Il casale della Vaccareccia

Pochi lo sanno, ma quasi al centro di Roma, c’è una fattoria, specializzata nella vendita di formaggio di pecora. E’ il casale della Vaccareccia, nel parco della Caffarella-Appia Antica, a poche centinaia di metri dalla metro di largo dei Colli Albani. Questo perchè la Caffarella, nonostante sia adiacente a una delle zone a maggior urbanizzazione dell’Urbe è di fatto una delle aree verdi più grandi di Roma (132 ettari di verde pubblico) e tra i maggiori parchi urbani di Roma.

Il nome origina dall’unificazione delle tenute ivi preesistenti attuata nel ‘500 dalla famiglia romana Caffarelli. Tale famiglia negli anni precedenti si era ingrandita al punto da possedere un’enorme tenuta che si snodava da Roma ad Ardea lungo le vie Appia e Ardeatina all’interno dell’agro romano e includeva, oltre all’attuale parco della “Caffarella”, le tenute di Valle Lata, Tufetto, Carroceto, Campo del Fico e Casalazzara, acquisite con atto notarile il 30 marzo 1461 da Antonio Caffarelli che così le sottraeva alla potente famiglia dei Colonna, i quali però mantenevano Ardea e il dominio politico su tutto il Lazio meridionale e i suoi centri.

Proprio i Caffarelli, tra i il 1490 e il 1500 edificarono il casale della Vaccareccia, che risulta presente nella Mappa della Campagna Romana disegnata nel 1547 da Eufrosino della Volpaia per papa Paolo III; Eufrosino, che tra l’altro oltre ad essere un valente cartografo, fu anche inventore di strumenti scientifici e architetto militare.

Il casale è costituito da un insieme omogeneo realizzato dalla sovrapposizione di strutture di età diverse, tanto da inglobare una torre medievale , costruita nel XIII-XIV secolo con blocchetti di tufo parallelepipedi e scaglie di marmo. Questa,in origine, era molto più alta, per controllare tutta la tenuta fino alla Via Latina; presenta delle aperture al livello del primo e del secondo piano del casale, per cui, pur presentandosi attualmente completamente vuota all’interno, potrebbe essere stata utilizzata dopo la realizzazione del casale per il collegamento tra il piano superiore e gli ambienti inferiori interrati.

La Vaccareccia, nella parte superiore, presenta un bel portico su colonne antiche: di lì si può entrare nella casa dei contadini, col tetto a spiovente e la loggia del ‘500, in un unico corpo rinforzato da robusti muri di sostegno. La loggia si apre su una grande aia di circa 2.000 metri quadrati, essa è una splendida balconata panoramica sulla Valle.

Nel 1695 i Caffarelli vendettero il fondo ai Pallavicini, i quali, nel 1816, cedettero la proprietà ai Torlonia, che ristrutturarono la Vaccareccia (aggiungendo la grande stalla lungo uno dei lati dell’aia) e bonificarono il fondovalle per l’ultima volta. A testimonianza di questo, la facciata del casale è decorata con lo stemma di tale famiglia, che rappresenta una corona che sovrasta due comete

Una delle figlie di Alessandro Torlonia, Teresa, sposò il marchese Alessandro Gerini, figlio del senatore Gerino e nipote di Antonio, marchese fiorentino. Con il matrimonio della figlia dei Torlonia Alessandro Gerini ereditò una parte della fortuna Torlonia, Negli anni ’50 del secolo scorso convinse il fratello Carlo a permutare alcuni suoi terreni della Toscana con quelli della Caffarella. dove avrebbe voluto edificare 1.010.824 metri cubi di villette più altri 3.000.000 sull’Appia Antica. “Il costruttore di Dio” così era chiamato, riuscì ad influenzare anche il Comune di Roma che approvò il Piano Paesistico con queste cubature. Per fortuna la reazione degli intellettuali fu tale che indusse l’allora ministro dei Lavori Pubblici Giacomo mancini ha bloccare questo Piano.

Alla morte di Alessandro, avvenuta il 5 giugno 1990, si aprì il testamento e, fra lo sgomento dei parenti che faranno causa, si apprese che Alessandro lasciava una cospicua parte della sua eredità ad una fondazione ecclesiastica: la Fondazione Gerini, legata ai Salesiani con cui la famiglia era sempre stata in ottimi rapporti. Anche la Caffarella quindi divenne proprietà della Fondazione.

Nel 1985, prima un incendio e poi la nevicata del 6 gennaio danneggiarono parte del tetto del casale per cui risultava urgente il restauro che invece venne effettuato dalla Fondazione Gerini per la stalla. Nel 1988 il Comitato per il Parco della Caffarella raccolse 13.000 firme di cittadini che chiedevano l’esproprio della valle e le consegnò al Parlamento Italiano; quest’ultimo recepì la richiesta e, nel 1990, con la Legge per Roma Capitale d’Italia, venne destinata al Comune di Roma la somma di 26 miliardi di lire per l’esproprio della Caffarella. Però, solo nel 1994, con la Giunta presieduta dal Sindaco Francesco Rutelli, si avviò l’iter per l’esproprio della tenuta.

Così l’Ufficio Tutela Ambiente del Comune di Roma realizzò il Piano di Utilizzazione della Caffarella, atto propedeutico all’esproprio, indicante la destinazione di tutte le aree e dei casali; tale piano, che vide la partecipazione attiva del Comitato per il Parco della Caffarella, fu sottoscritto il 19 aprile 1996 dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio, dal Ministero dei Beni Culturali, dall’Ente Parco dell’Appia Antica e approvato dal Sindaco con Ordinanza n. 486 del 24 giugno 1996. Il Parco dell’Appia Antica, allora presieduto da Antonio Cederna, vincolò la sua firma alla condizione che il casale centrale della valle, la rinascimentale Vaccareccia, venisse inserito nei piano di esproprio e destinato ad attrezzature per la fruizione del paesaggio agricolo e storico, in quanto la Caffarella doveva essere considerato un parco-campagna così come sollecitato dal Comitato.

Il primo esproprio, effettuato nel 1999 dalla seconda Giunta presieduta dal Sindaco Francesco Rutelli, interessò 70 ettari di Caffarella sparsi a macchia di leopardo nella valle ed alcuni monumenti, ma non la Vaccareccia. A seguito delle pressioni esercitate, finalmente la Vaccareccia venne vincolata ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004. Poiché solo la metà dei 26 miliardi di lire erano stati spesi dal Comune di Roma, il Comitato per il Parco della Caffarella sollecitò il nuovo sindaco di Roma Walter Veltroni ad effettuare un secondo esproprio che interessasse prioritariamente anche la Vaccareccia.

Il 3 marzo 2005 il Sindaco Veltroni firmava il decreto di esproprio della Vaccareccia, di due casali minori e di altri 40 ettari della valle. Per il completamento dell’esproprio però era necessario un fondamentale atto amministrativo: l’immissione nel patrimonio comunale dei beni, entro due anni dalla data di esproprio; senza l’immissione nella proprietà comunale, infatti, il casale della Vaccareccia, i casali minori e i terreni rischiavano di essere restituiti ai privati. Per evitare questo, si scatenò una corsa contro il tempo: il 28 febbraio 2007, il Comune di Roma tre giorni prima della scadenza dei termini che avrebbe consentito il ritorno della Vaccareccia ai privati, l’atto fu emesso.

Nello stesso anno, con ordinanza n. 886 del 9 novembre 2007, la Giunta Regionale destinò 2.500.000 euro per la sistemazione del casale e 300.000 euro per la realizzazione del progetto di restauro, cifra che la giunta Polverini, però, ridusse drasticamente. lasciando così i lavori incompleti. Oggi parte del complesso mantiene esclusivamente l’attività pastorizia con circa un migliaio di ovini e la produzione di formaggio pecorino gestito dall’Azienda Agricola “La Caffarella”, in attesa che il complesso venga totalmente recuperato.

July 6, 2021

I resti di Nesher Ramla

Sino a qualche mese fa, la storia evolutiva dei nostri cugini Neanderthal era abbastanza semplice e lineare: emersero tra i 250.000 e i 110.000 in Europa, per poi migrare in Medio Oriente intorno agli 80.000 anni fa, dove incontrarono i nostri antenati, con cui, in un periodo compreso tra un periodo compreso tra 50 e 60 mila anni or sono, si ibridarono, fornendo a seconda delle popolazioni, una percentuale variabile tra l’1% al 4%.

Poi i Neanderthal per motivi non chiari, ma connessi alla pressione evolutiva legata alla migrazione dei Sapiens Sapiens in Europa, si estinsero tra i 32.000 e i 22.000 anni fa, un battito di ciglia dal punto di vista geologico. Però, nelle ultime settimane, a causa di una serie di scoperte avvenute In Israele, la questione si sta complicando in maniera esponenziale.

Si tratta di poche ossa appartenenti a due diversi individui: parti di un cranio, una mandibola quasi completa con qualche dente, non lontani da strumenti in pietra e resti di animali come cavalli e daini che hanno aiutato i ricercatori a posizionare la scoperta, evolutivamente parlando, ritrovate in un sito a Nesher Ramla e datate tra 140.000 e 120.000 anni fa.

Queste ossa sembrerebbero possedere caratteri proto neanderthaliani: in più, la loro scoperta ha permesso di reintepretare i reperti individuati nelle grotte di Tabun, Zuttiyeh e Qesem, risalenti rispettivamente a 160, 250 e 400 mila anni fa; di fatto l’area geografica in cui vivevano gli antenati dei Neanderthal non si limitava alla sola Europa, ma si estendeva molto più ad est. Per cui, il loro processo evolutivo e relativeo migrazioni dovranno essere stati molto più complicati di quello che immaginavamo.

Probabilmente si saranno alternati episodi di deriva genetica, con la nascita di diverse varianti di Neanderthal, con episodi di rimescolamento, con migrazioni dall’Europa verso il Medio Oriente e viceversa. Uno degli autori della ricerca che ha permesso di identificare tali resti Israel Hershkovitz, del Dipartimento di anatomia e antropologia e del Shmunis Family Anthropology Institute della Sackler Faculty of Medicine dell’università di Tel Aviv, li ha poi confrontati con diversi fossili trovati in India e Cina. Ciò lo ha portato a formulare l’ipotesi, attualmente molto controversa, che oltre all’interscambio descritto in precedenza, ci sia stata anche una migrazione dei proto neanderthal verso est.

I resti di Nesher Ramla sono stati trovati in ina antica dolina in un’area frequentata dagli umani preistorici e dove probabilmente cacciavano bovini selvatici, cavalli e cervi, come si evince da migliaia di strumenti di pietra e dalle ossa di animali cacciati. Quello che colpisce è come questi strumenti siano molto simili a quelli associati ai gruppi di Sapiens Sapiens che vivevano nella stessa area. Anche se è difficile anticipare a tale epoca l’ibridazione, perchè la genetica dice ben altro, però ci indica come all’epoca ci fosse un continuo e inaspettato scambio culturale tra le due specie di umani.

Scherzando, israeliani e palestinesi, invece di scannarsi a vicenda, dovrebbero prendere esempio da Sapiens e Neanderthal.

July 5, 2021

Atene contro Siracusa parte XXII

Nel frattempo, Gilippo stava in viaggio per la Sicilia, a capo della spedizione di soccorso corinzia: strada facendo cominciò a ricevere le notizie dell’assedio di Siracusa, tutt’altro che incoraggianti, dato che passando di bocca in bocca erano state gonfiate: sembrava che la polis siciliana fosse stata completamente isolata e che fosse, per fame, prossima alla resa.

Un altro, specie non godendo della fiducia della madrepatria, ricordiamo che Gilippo era sorta di reietto, figlio di un tizio che era stato spedito in esilio per corruzione: invece lo spartano, decise di cambiare piano strategico: creare una sorta di Lega delle principali polis della Magna Grecia. Lo scopo politico sarebbe stato di creare un contrappeso filo spartano al predominio ateniese in Sicilia, quello militare invece di isolare le truppe di Nicia dalla madre patria, di fatto rendendole inutilizzabili.

Inoltre il controllo del sud Italia, anche se non avrebbe risolto il problema dei rifornimenti di grano a Sparta, gli avrebbe messo a disposizione la possibilità di arruolare numerose truppe mercenarie. Tentativo che andò a vuoto, perché le città italiote, visto l’andamento dell’assedio di Siracusa, non avevano nessuna voglia di schierarsi contro Atene; più una pacca su una spalla a Gilippo e a Pitene, il comandante corinzio, non osavano dare.

Dato la iella non viene mai da sola, la flotta peloponnesiaca fu quasi affondata dalla tempesta. Per fortuna di Gilippo, non aveva davanti un Alcibiade, abile negli intrighi, o Lamaco, sempre pronto a menare le mani, ma il buon Nicia, abile nella mediazione, ma sul campo di battaglia, tutt’altro che acuto. Nicia, considerando trascurabile la minaccia della spedizione di soccorso spartana, non solo non decise di prepare le opportune difese, ma se le prese comoda nello spedire una flotta a presidio dello stretto di Messina, che avrebbe potuto impedire allo spartano di sbarcare in Sicilia.