Alessio Brugnoli's Blog, page 24

August 3, 2021

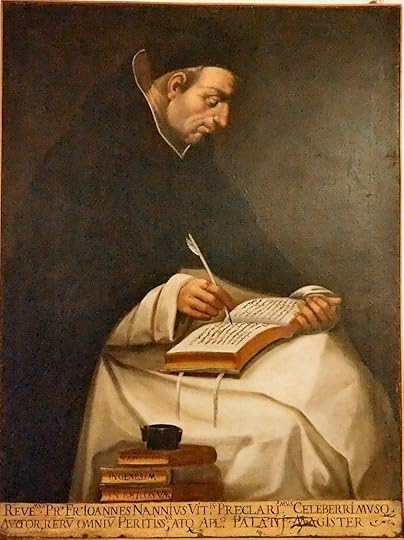

Annio da Viterbo

Sebbene la memoria degli antichi Tusci riaffiorasse sporadicamente nelle cronache del tardo Medioevo toscano, fu con il Rinascimento che si cominciò a guardare alle testimonianze del mondo etrusco come espressioni di una civiltà definita e distinta da una generale “antichità classica”; il primo a parlarne, paradossalmente, però non fu un dotto fiorentino, ma il bizantino Emanuele Crisolora, nato a Costantinopoli nel 1360, rgrande amico del Basileus Manuele II, che lo usò come ambasciatore per chiedere aiuti contro i turchi.

Crisolora giunse a Firenze nel 1397 e gli subito offerta funa cattedra di greco presso lo Studium, e dove tenne regolarmente lezione fino al 1400, in cui fu il primo a lanciare un idea, che per motivi politici e identitari, fu rilanciata più volte in Toscana, specie nella corte medicea, tra il 1500 e il 1700: la diretta continuì tra toscani ed etruschi.

Idea che però, inizialmente, oltre a ispirare un collezionismo di antichità e i primi tombaroli, non ebbe poi queste ricadute notevoli: gli intellettuali del Quattrocento studiarono sì l’arte etrusca, però come complemento della ricostruzione dell’ordine tuscanico raccontato da Vitruvio, non come per la sua specifica valenza estetica.

Le cose però cambiarono grazie a un cialtrone epocale, che meriterebbe di essere citato in qualche romanzo, Giovanni Nanni, per gli amici, Annio da Viterbo, che nacque a Viterbo il 5 gennaio 1437, da famiglia artigiana (sappiamo solo di un nonno macellaio, che occupò per una volta il priorato), e la regolare assenza nei documenti del nome paterno lascia supporre una nascita illegittima.

Entrò nell’Ordine domenicano verso il 1448 nel convento viterbese di S. Maria in Gradi, al seguito del cugino Tommaso di Pietro, di poco maggiore d’età, che avrebbe poi ricoperto cariche autorevoli nell’Ordine. Sulla scorta di Tommaso, compì gli studi per conseguire il titolo di magister theologiae, ma, a differenza del cugino, che si recò presso lo Studio di Padova, compì il suo tirocinio in quello di Firenze, presso il convento di S. Maria Novella, dove, in qualità di baccelliere, lesse il libro delle Sententiae, dove studiò a fondo San Tommaso d’Aquino e la filosofia aristotelica.

Conseguì i gradi di magister theologiae a Roma, nel convento di S. Maria sopra Minerva, dove si era ricongiunto con il cugino Tommaso ad legendum sacram theologiam. Entrambi il 31 luglio 1466 indirizzarono una supplica a Paolo II per ottenere il titolo magistrale, ma non conseguirono mai quello dottorale: il titolo di professor theologiae, con cui Nanni talora è indicato, è termine generico per insegnante,

Con il titolo di magister Nanni e il cugino sono indicati come membri del capitolo agli atti del convento di S. Maria in Gradi di Viterbo nel 1466, e sempre a Viterbo Nanni presiedette una disputa teologica durante il capitolo provinciale del 1469. Con il conseguimento del grado magistrale o poco dopo Nanni e il cugino ritornarono nel convento d’origine per insegnare teologia. Nanni non aveva tuttavia mancato di farsi conoscere in Curia per tutt’altre ragioni; in occasione del capitolo generale dell’Ordine in S. Maria sopra Minerva Gaspare da Verona, il biografo di Paolo II, lo presenta così:

«quem aperte intellexi esse philosophum et eum quidem physicum elegantem, acutum, audacem, promptum»

Probabilmente frequentava gli ambienti, alquanto eccentrici, dell’Accademia Romana di Pomponio Leto, un cenacolo di letterati devoti alla classicità fino al progetto di restaurare l’antica religione pagana, per recuperare la sua sapeinza nascosta.

Nel 1471 si trasferisce a Genova, dove per una ventina d’anni fa un’onesta carriera da intellettuale, senza spiccare particolarmente: scrive appelli alla crociata contro i turchi, in cui paragona Maometto II all’Anticristo, inviti alla riforma della Chiesa, uno studio che oggi chiameremmo economico, sul microcredito come strumento di lotta alla povertà. Nel 1489, però, Giovanni viene cacciato a pedate dalla Superba.

Il nostro eroe aveva aderito da qualche tempo alla credenza nell’Immacolata Concezione di Maria, che all’epoca non era dogma sostenuta dai francescani ma fieramente avversata dai domenicani, nell’assenza di un pronunciamento della S. Sede e in opposizione ai vertici del suo ordine, aveva cominciato a predicarla con particolare entusiasmo.

Per cui, per toglierselo dalle scatole, lo rimandarono a Viterbo, dove i concittadini data l’esperienza, gli offrirono la pubblica condotta per l’insegnamento di grammatica: solo che annoiandosi, decise di trasformarla in una sorta di cattedra di antichità patrie. Dato che queste benedette antichità patrie scarseggiavano, il nostro eroe, che per darsi un tono, assunse il nome roboante di Annio da Viterbo, per mostrarsi competente nella storia antica, cominciò a inventarsele.

E ci si mise con un impegno tale, che nel 1498 fece pubblicare a Roma o Commentaria fr. Ioannis Annii Viterbiensis super opera diversorum auctorum de antiquitatibus loquentium, un’opera in diciassette, mica uno, libro, che Annio presentava come una sterminata compilazione di antichissime cronache ritrovate, accompagnate dal suo commento. Il punto di partenza della sua ehm ricerca era una raccolta di testi antichissimi, che Annio affermava di aver scoperto in parte a Genova, dove gli sarebbero stati mostrati da un monaco armeno di nome Giorgio, e in parte a Mantova, dove, diceva, sarebbero stati raccolti da un certo Guglielmo intorno al 1315

Per farsi due risate, le fantomatiche fonti antiche, tutte scritte di suo pugno: Super Vertumnianam Propertii, Super aequivoca Xenophontis ; Fabio Pittore, De aureo saeculo et origine urbis Romae, in cui si spacciava per l’antico storico rocamo; Mirsilo Lesbio, De origine Italiae et Turrenae che falsificava lo storico grecov Mìrsilo di Mètimna, Fragmentum Catonis, imitando, anche bene, lo stile e la lingua di Catone il Censore; Fragmentum «Itinerarii» Antonini e De Chorographia sive descriptione Italiae attribuiti a un altro storico latino di cui sappiamo ben poco Gaio Sempronio Tuditano ; Archiloco, Epithetum de temporibus; Metastene, De iudiciis temporum, dove il nostro eroe copiò male il nome di Megastene, lo storico greco che trattò dell’Infia; Filone ebreo De temporibus; Beroso, nella realtà un astronomo e astrologo babilonese, sacerdote di Bel Marduk, vissuto tra il IV ed il III secolo a.C., noto per aver composto in greco la Storia di Babilonia. Quinque libri Antiquitatum; Manetone, Supplementum pro Beroso, nella realtà, uno storico egizio a cui dobbiamo la divisione in dinastie e per finire, un testo in presunto longobardo. Insomma, non si era fatto mancare nulla.

Tutti per affermare una bislacca ricostruzione della storia, che cercava di armonizzare la tradizione biblica con quella classica: Secondo Anni, il sumero Noè, qui un bizzarro caso, ci aveva preso, perchè la prima descrizione del mito del Diluvio è nell’epopea di Gilgamesh, sceso sul monte Ararat in Armenia, si sarebbe stabilito prima lì, dando origine alla civiltà di Urartu, per poi spostarsi in Italia a un secolo dal Diluvio universale, dove fondò la civiltà etrusca, e dove avrebbe insegnato l’arte del vino, dell’idraulica, dell’architettura e della metallurgia. In seguito i suoi figli sarebbero da lí partiti per fondare le altre grandi civiltà, in Egitto, in India, nella Margiana, e a Babilonia, oltre che in Europa, ma morí in Etruria, dove veniva chiamato Iano (da cui Giano), che veniva rappresentato come un doppio volto, vecchio da una parte e giovane dall’altra, a significare che aveva visto i tempi sia precedenti che successivi al diluvio. Come Pontifex maximus, avrebbe prefigurato il sacerdozio, il rito romano e la dignità del papato. Avrebbe assunto come soprannome quello di Janus (Giano, divinità romana priva di un corrispondente greco), un nome che permetteva anche di ricollegarlo etimologicamente all’invenzione del vino (yayin in ebraico) Il che era anche confermato dai passi biblici in cui Noè scopre il vino, ed i suoi figli approfittano sessualmente di lui per la sua ubriachezza.

A Roma, secondo il commento di Annio, andava la responsabilità di aver abbandonato la pia tradizione noaica per abbracciare le fallaci sofisticherie del pensiero greco, falsificando la storia universale mediante l’affermazione della menzognera superiorità greca. In effetti Roma conquistò l’Etruria, che già aveva rapporti con la Grecia, e poi assimilò la propria religione a quella greca. Ma l’opera spiega che il medesimo pantheon era anche presente in Egitto, come constatato dagli studiosi, che infatti riprendeva direttamente da quello sumero-babilonese. Tutto viene spiegato dal fatto che si trattasse dello stesso popolo poi diviso dopo il diluvio.

Incredibilmente, questo pastrocchio ebbe un successo epocale: oltre ad essere un falsario molto dotato, Annio accompagnò i testi che si era inventato con un commentario alla Peter Kolosimov, molto evocativo, per gli standard dell’epoca e incentrato sul principio del tutto giustifica tutto.

Al tutto contribuì l’aspetto tipografico della prima edizione romana: la stampa, in caratteri gotici e adorna di un’unica e rudimentale xilografia, si presentava con tratti estetici più crudi e antichizzanti rispetto all’eleganza dei caratteri di Aldo Manuzio, e con una forte rassomiglianza esteriore alla Bibbia di Gutenberg, donava al volume autorevolezza e arcaicità

Se non bastasse, Annio, per darsi ragione, si inventò persino finti reperti archeologici: il più famoso di questi è il marmo osiriaco, conservato al Museo Archeologico di Viterbo, in cui il nostro eroe assembleò due rilievi medievali, li sotterrò per qualche mese e li spacciò per opera pre etrusca.

L’opera si presenta come una lunetta inquadrata in una cornice rettangolare. Sulla lunetta è presente un rilievo con viti intrecciate su un tronco di quercia, una lucertola (o un coccodrillo) e degli uccelli. Sulla cornice, in bassorilievo, due visi dai tratti classicheggianti si affrontano di profilo. Al di sotto della lunetta è presente un’iscrizione esplicativa latina, apposta nel 1587 dal Senato e dal popolo di Viterbo. A un secolo dalla sua morte.

Annio accompagna il suo falso con una complessa interpretazione simbolica. Secondo la sua descrizione, si sarebbe trattato di un frammento da una colonna trionfale lasciata a Viterbo da Osiride, che forniva la prova della venuta del dio egiziano in Italia e nella città. Il profilo di Osiride, secondo Annio, sarebbe riconoscibile in una delle due figure affrontate sulla cornice (quella a sinistra). Il profilo femminile a destra sarebbe appartenuto a una musa, Sais Xantho, cugina di Osiride. Le raffigurazioni zoomorfe e fitomorfe sulla lunetta erano da interpretare come lettere sacre egizie che contribuivano alla complessa simbologia nel modo seguente: lo scettro di Osiride era rappresentato dalla quercia i cui rami aperti alludevano al suo dominio su ogni angolo del mondo; la scena celebrava e storicizzava l’incontro del dio e degli antichi Egizi con gli Italiani (gli uccelli) e la vittoria sui Giganti (lucertola o coccodrillo, a significare il male)

Il fatto che affermasse queste boiate con espressione seria e pensosa, senza ridere in faccia ai suoi interlocutori, contribuì alla fama di Annio e alla sua ricchezza: oltre a ottenere uno sproposito di benefici ecclesiastici gli fece conoscere Alessandro VI, che gli diede la responsabilità di definire il programma decorativo dei suoi appartamenti privati in Vaticano, in cui papa Borgia si faceva rappresentare come Osiride, e la nomina a Maestro del sacro palazzo apostolico, il teologo ufficiale del Papa, compito tra l’altro svolto da San Domenico.

Benché sia stato spernacchiato in tutte le forme, questo geniale truffatore, un merito però ce l’ha… Grazie a lui, sia per difenderlo, uno dei suoi estimatori fu Martin Lutero, sia per contestarlo, nacque l’etruscologia.

August 2, 2021

Atene contro Siracusa XXV

Come detto altre volte, quando si affrontano i discorsi e i documenti che Tucidide cita nelle sue storie, ci troviamo davanti a un problema che dura da secoli e su cui i filologi hanno discusso per secoli: quali sono inventati, quali citati e quali possono essere considerati una stilizzazione e sintesi di fonti originarie.

Sembrerebbe che la lettera di Nicia, appartenga a quest’ultima categoria, che doveva essere conservate negli archivi cittadini. Ricordiamo che lo storico, accusato di tradimento per aver fallito la spedizione di soccorso alla battaglia di Anfipoli, fu cacciato da Atene (o scelse volontariamente di andarsene), vivendo in esilio in Tracia, dove si crede abbia trascorso 20 anni. Secondo altri rimase in Atene, ma restando escluso dalla vita politica. In entrambi i casi, indirettamente o indirettamente, può avere consultato la fonte e presi degli appunti, che poi rimise in bella nella sua narrazione.

I punti fondamentali della lettera di Nicia sono i seguenti:

1) Il fallimento, grazie alla strategia di Gilippo, del blocco terrestre, che lo storico aveva descritto nei paragrafi precedenti e in cui viene evidenziato il limite della strategia ateniese: nonostante i mezzi forniti dalla città, le truppe sono insufficienti per eseguire contemporaneamente le due azioni: proteggere i bastioni per l’assedio e scacciare i nemici del contromuro che ne impedisce la conclusione. Situazione peggiorata dalla superiorità tattica del nemico, do

2) Un altro problema che era emerso in modo implicito nelle pagine precedente delle Storie, che spiega il fallimento del blocco navale ateniese: da una parte, il fasciame delle navi era rovinato ed essendo difficile ripararlo, le navi non potevano scendere in mare. Dall’altra, vi era il continuo disertare degli equipaggi alleati e mercenari.

3) Il sostanziale fallimento della strategia diplomatica, con Atene che non era riuscita ad acquisire nuovi alleati, mentre era probabile che Gilippo invece stesse per ottenere aiuti sia dalla Magna Grecia, sia da Sparta

Nell’inverno seguente approdarono ad Atene i messaggeri di Nicia che riportarono le istruzioni ricevute oralmente, risposero alle domande che ne scaturirono e consegnarono la lettera. Il segretario della città si fece avanti e la lesse agli Ateniesi. Eccone il contenuto:

Avete appreso, Ateniesi, dalle mie frequenti lettere già spedite, il risultato delle prime operazioni. Ma ora l’occasione è più che mai urgente per informarvi sulla nostra posizione attuale, affinché decidiate. Ora, quando avevamo già vinto i Siracusani, diretto bersaglio della nostra offensiva, nella maggior parte dei fatti d’armi, e dopo avere apprestato le istallazioni difensive in cui ora siamo trincerati, è intervenuto lo spartano Gilippo con un’armata raccolta nel Peloponneso e da più di una città siciliana. Dal primo scontro uscimmo vincitori, ma il giorno dopo, premuti da potenti squadroni di cavalleria e dai lanciatori di giavellotti, ci ritirammo nella linea fortificata.

Ora abbiamo interrotto il lavoro di accerchiamento per dominio numerico nemico. Attendiamo inattivi: è impossibile impiegare le forze in massa, poiché il servizio di guarnigione ai forti distrae una parte notevole degli opliti. I Siracusani ci hanno intercettato attraversando il nostro con un proprio muro semplice, sicché ultimare lo sbarramento è divenuto impossibile, se non impadronendosi di questo bastione traverso con un contingente poderoso. Il nostro stato è ormai questo: qui si fa la figura d’assedianti, ma per terra, almeno in realtà siamo noi alle strette: poiché la cavalleria nemica oltre un tratto molto limitato, ci preclude ogni mossa.

Ed ora, mentre i Siracusani hanno già inviato ambasciatori nel Peloponneso per ottenere un’armata di rincalzo, Gilippo sta toccando in un giro le città della Sicilia e tenta di convincere all’alleanza quante, per ora, si sono mantenute estranee alla guerra, e di ricavare dalle altre, nella misura possibile, altre forze di fanteria e nuovo materiale navale. Secondo le ultime notizie, si premedita un’offensiva generale: un assalto con le fanterie alle nostre linee fortificate congiunto a un’azione della flotta. E nessuno si meravigli, se ci tentano anche dal mare. Poiché la nostra marina, circostanza di cui il nemico è al corrente, nella prima fase del conflitto era perfetta, sia per l’asciuttezza degli scafi che per l’ottima salute degli equipaggi: ora però il fasciame in mare da troppo tempo è fradicio, e le ciurme sono mal ridotte. Impossibile trarre in secco le chiglie per asciugarle all’aria, giacché le squadre nemiche, forti quanto noi, se non anzi più numerose, ci mantengono sotto la tensione costante di un assalto improvviso. Vediamo come si addestrano. Sono in vantaggio su di noi perché possono scatenare quando vogliono la prima mossa, e son più liberi di lasciar seccare le proprie carene. Non devono tenersi costantemente all’ancora, di vedetta

Noi, al contrario, vi riusciremmo a stento, anche se possedessimo unità in forte eccedenza e non fossimo quindi costretti, come ora, a tener tutte in acqua le navi disponibili per il servizio di vigilanza. Infatti, se si allentasse benché di poco la guardia, ci vedremmo tagliati i viveri, che già attualmente facciamo affluire a prezzo di gravi pericoli lungo la costa di Siracusa. Gli equipaggi son decimati, e continuano ad assottigliarsi per questo motivo: gli uomini escono a far legna, a rapinare e a cercar acqua lontano, e cadono sotto i colpi della cavalleria nemica. Mentre gli schiavi, dopo che tra noi e le forze avversarie s’è imposto l’equilibrio, disertano: tra gli stranieri, poi, quelli arruolati come ciurme coatte, si sbandano subito per le città: gli altri, entusiasti all’inizio per la speranza di un ricco stipendio, imbarcati più con l’intento di arricchirsi che di combattere, ora apprendendo che il nemico non solo con la marina, ma sotto ogni altro profilo bellico ci contrasta validamente, gli uni scompaiono on il pretesto di disertare, gli altri si dileguano ciascuno come può (la Sicilia è ampia). Più d’uno, per esser libero di trafficare, ha convinto i trierarchi a sostituirlo con schiavi iccarici al remo: e il delicato meccanismo della marina ne ha sofferto.

Mi appello con questa mia lettera a gente ben conscia di quanto sia breve il periodo di perfetta condizione per un equipaggio: solo marinai selezionati sanno accelerare la nave e tener regolato a tempo il ritmo di voga. Ma l’imbarazzo più grave (e tocca a me, che detengo il sommo comando) è l’impossibilità d’arginare questo fenomeno (è compito scabroso tenere a freno i vostri caratteri), oltre all’ostacolo di non poter reperire gente da nessuna parte per colmare i vuoti nelle ciurme: effettivi che invece il nemico può procurarsi dove vuole. Per le presenti incombenze, e a reintegrare le costanti perdite, siamo costretti ad attingere dalle forze che abbiamo condotto con noi passando in Sicilia: non si può contare sulle città alleate, Nasso e Catania, che sono prive di risorse. Se il nemico progredirà anche di un solo passo, questo: se cioè i paesi italici da cui ci provengono i rifornimenti, vedendo le condizioni in cui versiamo e la vostra negligenza nell’inviarci un soccorso, passano ai

Siracusani, vorrà dire che costoro si sono ormai aggiudicati piena vittoria, senza spargimento di sangue, nella pura attesa che l’assedio ci abbia totalmente sfiniti. Avrei potuto anche spedirvi un messaggio diverso e più gradito: ma, badate, non più utile, se è vostro dovere apprendere con esattezza di particolari lo stato di fatto quaggiù, per deliberare in proposito. E poi conosco il vostro temperamento, e il desiderio di udir sempre le notizie più attraenti, per concepire subito dopo un’accusa quando le conseguenze riescono in disaccordo con le illusive premesse. Perciò ho stabilito di garantirmi, spiegandovi la verità.

Orbene, in quanto a conseguire i più diretti obiettivi della nostra spedizione, state sicuri che nessuno, né della truppa, né dell’alto comando, deve apparir colpevole ai vostri occhi. Poiché la Sicilia, fino all’estremo confine, s’è scossa; e dal Peloponneso si aspetta una nuova armata. Tocca a voi ora deliberare in merito. Pensate che qui i nostri sono in difficoltà contro le forze già schierate a fronteggiarli. Sicché: o li dovete richiamare o li soccorrete con l’invio di un contingente non inferiore, di terra e di mare, di fondi cospicui e di un sostituto per me, che soffro di nefrite e non posso più reggere.

Mi voglio augurare comprensione da voi: poiché, permettendomelo le forze, vi ho reso buoni servizi al mio posto di suprema responsabilità. La decisione che vi proponete, mettetela subito in atto, con l’inizio della primavera, senza differirla, poiché qui il nemico tra breve disporrà dei rinforzi della Sicilia e, con un po’ di respiro, conterà su quelli in arrivo dal Peloponneso: ma se non state bene all’erta, da una parte vi lascerete sorprendere, come è già accaduto, dall’altra anticipare.

Per cui, le alternative che proponeva Nicia erano due: o ritirare la truppe in fretta e furia, per evitare di essere imbottigliati, oppure mandare ultieriori rinforzi, per ristabiliee la superiorità tattica ateniese. Nel secondo caso, viste le sue condizioni di salute, lo stratego chiedeva di essere sostituito al comando della spedizione

August 1, 2021

Il tempio di Zeus ad Agrigento

La visita ai monumenti della Valle dei Templi ha inizio dall’area del grande piazzale (che si incontra entrando in città da Porta IV o Porta Aurea.

All’interno dell’area recintata ad Ovest del piazzale, si sviluppa un importante complesso archeologico; esso si articola in una sequenza di aree sacre, diverse nella configurazione architettonica, ma non nella natura dei culti praticati. Questo settore della collina dei templi restituisce la documentazione monumentale più antica della religiosità agrigentina nel VI secolo a.C., con particolare riferimento al culto ctonio (della fertilità della terra e legato al mondo degli inferi) di Demetra e Kore, cui riportano i materiali votivi rinvenuti e le peculiarità struttive dei monumenti.

Uno dei primi monumenti che si incontrano è il più grande tempio dorico d’Occidente: studi recenti hanno posto in rilievo un aspetto particolare del culto (forse già praticato in epoca arcaica): si tratterebbe cioè del culto di uno Zeus ctonio (lo stesso Zeus noto in Esiodo come largitore di beni agricoli in stretto rapporto con Demetra). A tale particolare natura del culto riporterebbero la contiguità con i vicini santuari di culto demetriaco e la stessa singolare concezione architettonica della struttura chiusa e compatta intorno alla grande aula interna.

Secondo Diodoro Siculo, il tempi fu eretto come ex voto dopo la vittoria di Himera sui Cartaginesi del 480-479 a.C. quando Akragas era governata da Terone; la conquista punica della città ne interruppe la costruzione, rendendolo incompiuto. Sin dal Medioevo, l’enorme massa di macerie è stata considerata una grande cava, chiamata cava gigantum: i blocchi sono stati utilizzati per costruire molti dei monumenti della nuova città che, dopo aver abbandonato la valle, che si sviluppò in cima alla collina di Girgenti. Anche parte della cattedrale normanna fu costruita con questo materiale, trasportato su grandi carri trainati da buoi. Infine, nel 1700, il molo del porto di Porto Empedocle fu costruito con blocchi di templi: ancora oggi gli antichi blocchi di tufo sono riconoscibili mentre si cammina lungo la riva. Lo storico siciliano Tomaso Fazello,il quale può dirsi lo scopritore del grandioso tempio, ci dice che gli ultimi avanzi caddero a terra il 9 Dicembre 1401 a causa di un terremoto.

Nel 1787 Goethe visitando le rovine del tempio lasciò questa descrizione ne Il viaggio in Italia:

La sosta successiva fu dedicata alle rovine del Tempio di Giove. Esse si stendono per un lungo tratto, simili agli ossami d’un gigantesco scheletro, popolate e spezzettate da tanti piccoli poderi divisi da siepi, folte d’alberi più o meno alti. In questo cumulo di macerie ogni forma artistica è stata cancellata, salvo un colossale triglifo e un frammento di semicolonna d’ugual proporzione

Nel 1928 fu effettuata una campagna di scavi che riportò alla luce diversi reperti, tra cui i resti di quattro telamoni, di cui uno ricostruito interamente

Oggi il tempio è ridotto ad un campo di rovine dalle distruzioni iniziate già nell’antichità e proseguite fino ad epoca moderna. L’aspetto complessivo del tempio è nelle grandi linee noto, ma sussistono ancora molte controversie su particolari importanti della ricostruzione dell’alzato, cui è dedicata un’intera sala del Museo Nazionale.

Il tempio misurava m 112,70 x 56,30 allo stilobate. Su di un poderoso basamento, sormontato da un krepidoma di cinque gradini, si collocava il recinto, con sette semicolonne doriche sui lati corti e quattordici sui lati lunghi, collegate fra loro da un muro continuo e alle quali, all’interno, facevano riscontro altrettanti pilastri. Negli intercolunni di questa pseudo-peristasi o nella cella si suppone fossero appesi dei telamoni alti ben 7,65 metri, che sicuramente non avevano alcuna funzione portante, date le esili proporzioni delle gambe serrate e dei i piedi uniti rispetto al massiccio busto e alle possenti braccia ripiegate dietro la testa. Dubbi sussistono sulla presenza di finestre, intervallate fra i telamoni e le semicolonne, che si pensa dessero luce all’interno della pesudo-peristasi, tra questa e la cella, se il tempio (che nella parte della cella era certamente ipetrale, ossia scoperto) si presentava invece coperto almeno nello spazio degli pteròmata.

La cella era costituita da un muro collegante una serie di dodici pilastri per ciascuno dei lati lunghi, di cui quelli angolari delimitavano gli spazi del pronao e dell’opistodomo, mentre l’ingresso della pseudo-peristasi alla cella stessa era assicurato mediante porte, di numero e di localizzazione incerta, aperte nel muro continuo della pseudo-peristasi. La gigantesca costruzione era interamente realizzata a piccoli blocchi, comprese le colonne, i capitelli, i telamoni e gli architravi, ciò che lascia molte incertezze sull’effettivo sviluppo dell’alzato: per citare alcuni dati certi, oltre alla già ricordata altezza dei telamoni (m 7,65), la trabeazione era alta m 7,48 e il diametro delle colonne era di m 4,30, con scanalature nelle quali – come afferma Diodoro – poteva entrare comodamente un uomo, mentre le colonne dovevano sviluppare un’altezza calcolata tra i 14,50 e i 19,20 m; la superficie copriva un’area di 6340 mq

La descrizione di Diodoro parla di scene della gigantomachia ad est e della guerra di Troia ad ovest. Si è discusso se egli parli di decorazione frontonale o di semplici metope (a Selinunte – ricordiamo – solo le metope del pronao e dell’opistodomo sono decorate), ma la scoperta recente di un attacco tra un torso di guerriero ed una bellissima testa elmata di pieno stile severo (al Museo Nazionale), conferma che il tempio aveva una decorazione marmorea a tutto tondo più compatibile con cavi frontonali che con spazi metopali, di cui si è sempre, in età classica ed ellenistica, avvertita l’originaria funzione di spazio da chiudere, eventualmente dipinto (e la decorazione a rilievo è appunto sostitutiva di quella dipinta).

Di esso restano visibili l’angolo sud-est, due tratti settentrionali della pseudo-peristasi, i piloni del pronao, dell’opistodomo e metà circa del lato nord della cella. Intorno ai resti del basamento si conservano, talora in posizione di caduta, alcune parti dell’alzato, nonché la ricostruzione di un capitello e di un telamone (in calco; l’originale al Museo). Davanti alla fronte orientale è visibile il basamento a pilastri dell’altare, non meno colossale del tempio (54,50 x 17,50 m). Presso l’angolo sud-est del tempio si conserva un piccolo edificio (12,45 x 5,90 m) a due navate con profondo pronao, doppia porta d’accesso ed altare antistante, un sacello piuttosto che un thesauros, di cronologia controversa, secondo alcuni d’età ellenistica, ma molto probabilmente arcaico, viste le numerose terrecotte architettoniche di VI secolo a.C., rinvenute nella zona durante gli scavi di Ettore Gabrici del 1925.

A sud-ovest di questo sacello, lungo la linea delle mura, sono i resti di una stoà del IV secolo a.C., con una vasca intonacata all’estremità orientale e cisterne sulla fronte e alle spalle, da dove proviene materiale votivo d’età timoleontea, mentre resti di un precedente edificio (cui sembrano da riferirsi le cisterne) sono visibili attorno alla cisterna più vicina alle mura

In generale le caratteristiche che emergono dalle ipotesi ricostruttive, sembrano evidenziare come l’Olympieion avesse ben poco a che fare con i canoni dell’architettura greca. Anche se si è voluta vedere, in questa costruzione colossale, influenze di modelli architettonici grandiosi fenicio-cartaginesi in particolare gli edifici ad aula pilastrata, o addirittura egiziani, attualmente si propende per ritenere che il tempio di Zeus frutto dell’intraprendenza e del genio locale, che già aveva dato prove di notevole creatività ed ingegno nella produzione artistica in generale. Infatti anche l’Olympieion come gli altri templi acragantini esprime con forza la concezione, propria dell’ambiente siceliota, dello spazio circoscritto e concluso.

L’imponenza del tempio richiama quella di altri edifici realizzati nelle regioni più ricche e floride del mondo greco, in Asia Minore, e in particolare l’Artemision di Efeso, una delle sette meraviglie del mondo antico, o nel tempio di Apollo a Mileto, a cui l’accomuna carattere ipetrale, ovvero l’assenza di copertura nella parte centrale, dovuta o problemi statici, dovuti alle difficoltà legate al proporre un sistema di copertura per una struttura di tali dimensioni o a particolari esigenze di culto.

Altrettanto peculiari sono i telamoni, il cui più antico, ‘Giganti ‘, è attestato per la prima volta in un anonimo epigramma citato da Fazello dedicato al crollo della parte superstite del tempio nel dicembre del 1401 e da attribuire, con ogni verosimiglianza, a un contemporaneo e che è ripres nel motto (Signat Agrigentlum Mirabilis Aula Gigantum) apposto allo stemma della città.

Questi telamomi sono una caratteristica eccezionalmente insolita e potrebbero essere stati unici ai loro tempi. Sono stati interpretati da alcuni come simbolo della schiavitù greca degli invasori cartaginesi, o sono stati persino attribuiti a influenze egiziane. Joseph Rykwert commenta che

“la vastità del tempio sembra confermare la fama stravagante degli Akragans, il loro amore per le cose insolite e capaci di stupire”.

Di sicuro, come si è detto, essi erano situati all’esterno del tempio e scandivano, a partire da una certa altezza, lo spazio degli intercolumni e, probabilmente poggiando su un ispessimento della parete della pseudo-peristasi o su una cornice continua, sorreggevano la pesante trabeazione aggettante. Tra le ipotesi più recenti vi è quella di Ernesto De Miro, che ha postulato una originaria disposizione divaricata delle gambe dei giganti, con proporzioni simmetriche corrispondenti alla distanza e alla sporgenza delle braccia piegata.

Essi rappresenterebbero iTitani , sconfitti i quali Zeus Olimpio ha conquistato il potere, regnando ora sugli immortali. In questi termini, la sequenza dei Titani sconfitti e puniti attorno al tempio ha il primo inequivocabile carattere di forte asserzione del potere di Zeus. Da una parte rappresentano i Cartaginesi sconfitti, simbolo del caos che si oppone alla razionalità greca; paradossalmente, tale simbologgia troverebbe un parallelo calzante, nel Vicino Oriente, negli esempi achemenidi coevi di figure di nazioni sottomesse e umiliate in guerra collocate a sostegno del trono reale, secondo un’iconografia ben documentata a Persepoli.

Dall’altra, un messaggio all’inquieta città di Akragas: citando Pindaro, che era a libro paga dei tiranni siciliani,la lotta di Zeus, garante dell’ordine olimpio, contro i Titani, artefici del disordine evidenzia il ruolo del committente come garante delI’ordine interno, come ottimo legislatore, contro le intemperanze provocate dalle lamentele dei democratici

July 31, 2021

Le Catacombe dei Cappuccini

Uno dei luoghi più cringe d’Italia sono le cosiddette catacombe dei Cappuccini di Palermo; quest’ordine nacque intorno al 1525, quando il frate francescano osservante Matteo da Bascio, ordinato sacerdote nella regione delle Marche, si convinse che lo stile di vita condotto dai francescani del suo tempo non era quello che san Francesco aveva immaginato. Egli desiderava ritornare allo stile di vita originario in solitudine e penitenza come praticato dal santo di Assisi; all’inizio, non è che i cappuccini se la passassero così bene, tanto da rischiare più volte la condanna per eresia. Non li aiutò neppure il fatto che uno dei loro Vicari Generali, Bernardino Ochino, figura interessantissima, che in punto di morte scrisse

Non ho mai voluto essere né un papista né un calvinista, ma solo un cristiano

aderisse alla Riforma Protestante. A Palermo l’Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum si stabilisce nel 1534 e in quello stesso anno il senato della città accorda ai religiosi pro tempore di un terreno «extra moenia in contrada Dainisindi» comprendente l’antica chiesetta normanna di Santa Maria della Pace, per costruire il loro convento.

Pochi anni dopo, nel 1565 i Cappuccini riedificano la chiesa. I frati avevano già realizzato la chiesa, in realtà è un riadattamento dell’esistente edificio, più che di costruzione ex novo, adottando la pianta propria delle chiese cappuccine: una navata centrale con cappelle laterali intercomunicanti.

A quel tempo, i Cappuccini defunti venivano deposti in un’ampia fossa adiacente alla chiesa: questo poteva porre una serie di problemi igienici. Per i risolverli, i frati, invece di adottare il metodo tradizionale, ossia coprire i cadavere con quantità industriale di calce viva, decisero di approcciare il problema alla palermitana, pre trattando i corpi, togliendo loro le interiori e facendoli scolare dai liquidi.

Intorno al 1590, i frati si trovarono davanti a un problema imprevisto: a occhio, la fossa comune sembrava essere insufficiente per infilarvi nuovi cadaveri: per cui, si pensò di tirare fuori i vecchi scheletri, per infilarli in un ossario e fare così spazio.Però saltarono fuoei quarantacinque salme che tra lo stupore generale risultarono miracolosamente indenni dalle usure del tempo. Il fatto venne subito interpretato come segno di intervento divino, per cui nel 1599, quaranta di quei corpi furono trasferiti in una sepoltura scavata appositamente dietro l’altare maggiore della chiesa, e sistemati in nicchie poste tutte intorno alle pareti del primo corridoio.

L’aumento della richiesta, dai parte dei Palermitani di esservi seppelliti, portò due conseguenze: la prima è che gallerie furono scavate alla fine del XVI secolo in stile gotico con sottotitoli a volte a crociera ogivali costolonate e a volta ogivale; queste formano un ampio cimitero di forma rettangolare.Il primo frate ad esservi seppellito è tale Silvestro da Gubbio nel 1599, mentre l’ultimo ad esservi inumato fu frate Riccardo nel 1871; le catacombe crebbero sino a contenere 8000 corpi e 1252 mummie, quest’ultime allineate lungo le pareti.

Le mummie, in piedi o coricate, vestite di tutto punto, sono divise per sesso e categoria sociale, anche se la maggior parte di esse appartengono ai ceti alti, poiché il processo di imbalsamazione era costoso. Nei vari settori si riconoscono: prelati; commercianti e borghesi nei loro vestiti “della domenica”; ufficiali dell’esercito in uniforme di gala; giovani donne vergini, decedute prima di potersi maritare, vestite con il loro abito da sposa; gruppi familiari disposti in piedi su alte mensole, delimitate da sottili ringhiere simili a balconate etc.

Il secondo, un metodo industriale, chiamiamolo così, di conservazione dei cadaveri, che perfezionava quanto sperimentato dalle confraternite locali. I corpi esanimi venivano adagiati in una stanza apposita dove venivano privati degli organi interni; qui rimanevano per 8 mesi – 1 anno, per dare modo al corpo di perdere tutti i liquidi corporei ed asciugarsi. Una volta trascorso questo periodo i corpi venivano puliti con acqua e aceto, oppure nei periodi di pestilenze ed epidemie venivano immersi in arsenico o in acqua di calce. In seguito i corpi venivano riempiti con paglia, quindi rivestiti con le loro sontuose vesti ed esposti per dar modo ai loro cari di venir qui a far loro visita. I familiari vi si recavano per parlare col defunto, addirittura attraverso degli scritti storici si è venuti a conoscenza di alcune persone che venivano a mangiare in questo luogo per godere della compagnia del caro estinto.

Nelle Catacombe dei Cappuccini si conservano oltre ottomila scheletri e corpi mummificati, di tantissimi personaggi più o meno illustri, che qui trovarono riposo. Tra questi il garibaldino Giovanni Corrao (1863), il vescovo di rito greco Agostino Franco (1877), il pittore Giuseppe Velasquez ( 1827), lo scultore Filippo Pennino (1794), il presidente del regno Giuseppe Grimau (1755)

Sappiamo con esattezza che il cimitero venne chiuso nel 1880, e che dopo questa data vennero accolte soltanto altre due salme, in via del tutto eccezionale. Nel 1911 fu accolta quella di Giovanni Paterniti, viceconsole degli Stati Uniti, mentre nel 1920 giunse al cimitero dei Cappuccini il corpo della piccola Rosalia Lombardo, una bambina di soli due anni che era morta di polmonite. Proprio sul cadavere della piccola Rosalia, su insistente richiesta del padre, venne probabilmente realizzato il processo di imbalsamazione artificiale meglio riuscito al mondo e non a caso è proprio lei ad essere definita – non senza una tragica ironia – “la mummia più bella”.

Da analisi scientifiche compiute nel 2009 è emerso che, per l’operazione, Salafia utilizzò una miscela composta da formalina, per uccidere i batteri, alcool, che avrebbe contribuito alla disidratazione, glicerina, per impedire l’eccessivo inaridimento, acido salicilico, che avrebbe impedito la crescita dei funghi, e sali di zinco, che conferiscono rigidità. A chiunque visiti le “catacombe” dei Cappuccini il corpo della bambina apparirà ancor oggi perfettamente intatto, tanto da destare l’impressione che stia dormendo.

Nonostante il processo di mummificazione sia considerato uno dei migliori – se non il migliore – il corpo nel tempo ha presentato piccoli segni di decomposizione. È stato quindi necessario collocare la bara all’interno di una teca ermetica di acciaio e vetro, contenente azoto, tenuta alla temperatura costante di 20 gradi centigradi e con umidità del 65 per cento.

July 30, 2021

Minturnae (Parte II)

Ora, cosa visitare a Minturnae ? Il porto era per la città motivo di ricchezza e di vita, con i cantieri navali e con il commercio sui quali si basava l’economia della colonia. Oltre agli approdi in corrispondenza dei centri produttivi lungo il corso del fiume, esisteva un porto fluviale in corrispondenza della città, ed un porto marittimo in prossimità della foce del fiume Garigliano.

Il porto fluviale è attestato da una serie di strutture ancora oggi in parte visibili sulla sponda destra del fiume, identificate da Johnsonn come pertinenti al porto di età repubblicana, e confermate da Ruegg che attribuisce ad età imperiale altri moli da lui individuati sulle due sponde verso la foce. Il porto marittimo era presso la foce, in uno specchio d’acqua sulla sponda destra in connessione con l’area sacra, come è deducibile dal passo in cui Plutarco narra la fuga di Caio Mario, di cui ho parlato la settimana scorsa

L’arrivo delle navi nel porto marittimo, il trasbordo su battelli che risalivano il fiume e attraccavano ai moli del porto fluviale, lo scarico delle merci, avevano il punto di arrivo negli edifici urbani destinati al commercio ed alla distribuzione: le tabernae, il mercato, i magazzini.

Tabernae che erano concentrate nel Foro, che si presenta oggi nell’aspetto che ci è stato consegnato dallo sviluppo urbanistico subìto dalla colonia durante limpero: in origine, però, l’area doveva apparire più semplicemente come uno spazio chiuso da un triportico con botteghe, gravitante sul principale tempio cittadino, il Capitolium. Infatti, ad un livello inferiore rispetto a quello dei resti oggi visibili sono stati infatti rinvenuti brevi tratti murari pertinenti a fondazioni di vani ed alcune condotte per lo scolo delle acque, con andamento parallelo. Che si tratti delle tabernae colpite dal fulmine del racconto liviano, e quindi distrutte dall’incendio, è testimoniato dallo strato di carbone in cui sono stati ritrovati numerosi frammenti ceramici e molti pezzi informi di bronzo che dimostrano una evidente fusione. Questi ultimi, ed un gruzzolo di 61 monete, provano l’attività commerciale delle tabernae.

Il centro spirituale del Foro era invece il Capitolium, il corrispondente del tempio di Giove Ottimo Massimo a Roma. A imitazione di quello, anche a Minturnae si ha un tempio di tipo etrusco-italico, a tripla cella, costruito subito dopo il 191 a.c. Il tempio si trova nella parte sud del Foro repubblicano e confina con la via Appia, è rivolto a sud, dove c’era una scala di accesso al podio, alto circa 1,5 m, sul quale sorgeva il pronao formato da due file di colonne con ante.

La lunghezza delle fondazioni è di 18,70 m, mentre la larghezza è di 17,80 m, quindi quasi quadrato, corrispondente alle dimensioni di altri templi a triplice cella dello stesso periodo (tempio A di Pyrgi e capitolium di Cosa). Un incendio, dovuto ad un fulmine, di cui ho accennato prima, distrusse, nel 45 a.c., il primo Capitolium, che fu subito ricostruito, con podio più grande del precedente, da cui differiva anche per il materiale, la pietra di Coreno al posto del tufo, e per l’ordine architettonico corinzio al posto del tuscanico.

Il podio del secondo Capitolium fu realizzato inglobando quello precedente, che fu rinforzato sul lato posteriore con una fondazione in opus coementicium di m. 1,90 di larghezza. Poco dopo accanto al Capitolium fu costruito il tempio di Augusto, forse dedicato alla Dea alla Concordia. L’affiancamento delle due strutture suggerì una unica scalinata a sud per dare accesso ad entrambe, con uno spazio, largo m. 3,42, tra i podi dei due templi, che ebbero anche analogo rivestimento. Nel Capitolium era ospitato il pozzo sacro Bidental, dove venivano conservati gli oggetti colpiti da fulmini e quindi maledetti e intoccabili

Il trafficato asse della via Appia, dopo aver attraversato il centro politico, economico e sociale di Minturnae nel punto in cui si affrontano il foro repubblicano e quello imperiale, proseguiva verso ovest affiancato da una serie di ambienti con funzione commerciale. Costruiti in epoca adrianea in connessione con i quartieri residenziali, sono il segno della vitalità mercantile della città portuale che si preparava allora a vivere un nuovo splendore urbanistico. La fila di vani che si aprono sulla via costituisce infatti una serie di tabernae che scandivano il fronte stradale delle domus, proprio di fronte al portico di accesso al mercato, caratterizzando così questo tratto urbano della strada come luogo commerciale per eccellenza. Le murature in laterizio datano le strutture alla piena età imperiale. Sul ciglio della strada sono visibili i resti delle ampie soglie d’ingresso alle botteghe, con i solchi per la chiusura delle porte, ed -all’interno- le pavimentazioni in cotto tipiche degli ambienti di servizio. Ad una di queste tabernae si riferisce con buona probabilità il passo del Digesto da cui si ha notizia della produzione e vendita di latticini a Minturnae con il ricordo del negoziante di una taberna casaria che, per lavorare i propri formaggi, emetteva fumo che saliva fino al piano superiore… Insomma, la tradizione delle mozzarelle risale sino all’antica Roma.

L’articolato complesso edilizio, che si sviluppa a sud dell’Appia, è il mercato coperto della città, il macellum. All’edificio si accedeva mediante un monumentale ingresso ad arco che immetteva in un porticato parallelo alla via. Si offriva qui ai cittadini non solo un luogo riparato per gli incontri e le passeggiate, ma soprattutto uno spazio dove fare i propri acquisti: i vari ambienti che su di esso affacciavano erano destinati agli esercizi commerciali, che si svolgevano anche ai piani superiori, come testimoniano resti di scalinate.

Il suo schema compositivo, come a Puzzuoli, è del tipo a corte quadrata con tholos centrale. Lo stile evidenzia ed esalta alcune parti, come la monumentalizzazione del vestibolo principale della tholos e dell’esedra e la loro disposizione lungo l’asse maggiore dell’edificio, secondo un criterio prettamente romano. Al monumento si accede dall’ingresso principale, che immette nel quadriportico, un percorso coperto con volte a crociera intorno al cortile delimitato da 18 colonne con fusto di marmo bianco alte 4 m, con capitello corinzio asiatico, sormontate da archi a tutto sesto. La copertura, in struttura lignea, è realizzata ad impluvium con tegole in laterizio. Sul lato sud del quadriportico si trova l’esedra, con al suo interno i simulacri delle divinità protettrici del mercato. Nei lati lunghi vi sono due ingressi secondari, posti specularmente, mentre ai lati dell’ingresso principale vi è una doppia fila di tabernae con muro di fondo in comune, 5 aperte verso l’interno e 6 verso l’esterno. Queste ultime accedono al colonnato coperto lungo la via Appia.

La tecnica edilizia in opera mista dell’intero complesso fa risalire la sua costruzione al periodo adrianeo. I marmi delle colonne ed i capitelli del quadriportico testimoniano, invece, un nuovo intervento in età antonina, durante il quale Minturnae si colorò di nuove tonalità per lo sfavillio di marmi policromi. Tuttavia le linee planimetriche fanno ipotizzare che l’edificio si è inserito in un impianto urbanistico-architettonico precedente, costringendo i progettisti a creare ambienti di raccordo dal profilo irregolare.

Una città come Minturnae, ove ogni otto giorni si svolgeva come in altri centri il mercato per lo scambio di prodotti tra la città e il territorio, era ovviamente fornita di pesi e misure (pondera et metra) necessari alle attività commerciali, il cui valore era controllato dai magistrati della colonia come attesta, per il tardo I sec. a.C., l’iscrizione dei duoviri L. Gellio Poplicola e C. Caedicio. Per il II sec. d.C. un’altra iscrizione ricorda la donazione di una stadera, con relativi pesi, alla comunità minturnese da parte di Ermete servo o liberto imperale.

Ma ciò che lascia più colpiti i visitatori è il maestoso Teatro, ancora oggi utilizzato, costruito verso il I sec. d.c. in opus reticulatum e poi restaurato in laterizio. E’ diviso nei tre settori consueti della scaena, orchestra e cavea, ospitando oltre 4000 spettatori. Negli spazi sottostanti alla cavea è situato il Museo che accoglie statue acefale, sculture, ex voto, epigrafi, monete (ripescate nel vicino fiume) e numerosi reperti, rinvenuti nel secolo scorso a Minturnae, nel centro urbano di Scauri e nella zona di Castelforte. Nell’area circostante è visibile un tratto originale della via Appia (Decumanus Maximus), costruito in blocchi di lava basaltica. Nel suo retro se ne ammirano le poderose sostruzioni dove un tempo si alloggiavano le taberne per il ristoro degli spettatori o per lo shopping. Ne restano particolari architettonici in pietra calcarea e il portale sul retro con due colonne ai lati nella medesima pietra, che dà sull’antiquarium, un tempo ingresso ulteriore al teatro.

Al suo interno gli ambulacra conservano i cippi dedicatori ai personaggi famosi, che fossero imperatori, o benemeriti benefattori, o personaggi illustri o attori in gran voga. Restaurare o abbellire il teatro a proprie spese permetteva di avere una pubblicità perenne sotto gli occhi di tutti, e pure la gratitudine per uno dei massimi divertimenti dell’epoca, pubblicità indispensabile per chi volesse fare carriera politica e fosse a caccia di voti.

Sempre parlando delle attività ludiche, i complesso termale è situato a sud della via Appia, orientato verso est; si sviluppa alle spalle del Macellum, dal quale vi si accede attraverso un passaggio secondario, ma si pensa che il suo ingresso principale si rivolgesse sul Foro Imperiale, ad est. La pianta presenta uno sviluppo eccentrico, rispetto al restante tessuto urbano. L’esame delle tecniche di costruzione lascia intravedere una successione di interventi di ristrutturazione e di ampliamenti, che ha trovato la sua definitiva sistemazione in epoca adrianea, al di fuori degli schemi planimetrici classici.

Ne restano gli ambienti del calidarium, del tepidarium, con un sistema di suspensuræ, per il famoso riscaldamento a encausto, ben conservato, e del frigidarium. Sulle pareti sono ancora incastonati i tubuli, i tubi in terracotta a incastro, destinati a mantenere costante la temperatura interna, consentendo il passaggio dell’aria calda.

Tracce di combustione consentono di localizzare i vani delle fornaci che, date le proporzioni del complesso, dovevano essere più di una e localizzate in prossimità delle vasche laterali del calidarium. C’è ancora un’ampia vasca scoperta, la natatio, o piscina all’aperto, divisa in due settori, con pareti a gradinate e rivestimento in marmo locale, alimentata da un sistema idrico centrale.

La natatio probabilmente era delimitata da una palestra porticata, almeno sui lati sud e ovest, visti gli incavi sui basamenti per i perni di metallici su cui venivano collocate le colonne del porticato. Gli ambienti principali erano presumibilmente coperti con volte a botte o calotte semisferiche secondo l’uso dell’epoca. Accanto all’edificio, vi è la domus delle Terme perchè fornita di terme private, con pregiati mosaici a tessere bianche e nere. Con vasche per le abluzioni in laterizio rivestito di marmi, il complesso mosaico attesta figure di animali, piante, personaggi e contenitori di liquidi, con cornici geometriche tutto intorno. Altre domus presentano strutture in laterizio che accedono sulla strada pavimentata, con soglie in pietra calcarea. Le abitazioni sono di schema romano con impluvium ed atrio, con muri a sacco rivestite da mattoni o pietra calcarea in opus reticolatum.

A poca distanza dal centro abitato sono stati ritrovati resti molto antichi di un tempio in tufo che gli Ausonio Aurunci dedicarono alla Grande Dea Marica, edificato probabilmente attorno al IV sec. a.c., sulla riva destra-nord, in prossimità della foce del Garigliano, a circa 400 m. dal mare. Sulla sponda sinistra si estendeva invece il bosco sacro, il Lucus Maricae a lei dedicato, oggi la pineta di Baia Domizia.

Il tempio, molto frequentato anche in periodo ellenistico, era costruito con blocchi di tufo grigio provenienti dalle cave del a sud del monte Massico. Secondo le norme del rituale, tutto quello che veniva introdotto nel bosco non potesse essere asportato, e non era facile farlo perchè il bosco era allora circondato da una estesa e profonda palude. La Dea Marica era divinità della navigazione, dell’acqua e della luce, quindi anche protettrice delle partorienti, nonchè Dea delle guarigioni. Si sa che presso i suoi templi operavano gli oracoli e pure le ierodule, le sacre prostitute.

I reperti ritrovati sono molti: diversi cippi, antefisse con la rappresentazione di Artemide persiana e di un satiro suonatore, oltre a varie iscrizioni. Contrariamente a quanti la definiscono una ninfa, Marica fu una delle principali Dee Madri del territorio marsico, apulo e lucano. Al tempio si affiancano altre strutture in blocchi irregolari di argilla cruda correlate con attività di tipo produttivo-artigianale (il santuario è uno dei centri di produzione delle terrecotte architettoniche derivate da prototipi greci, presenti anche nei templi di Satricum e di Pyrgi), Elemento chiave per la comprensione dei variegati aspetti del santuario è la connessione di questo con il porto marittimo, identificato da un approfondito studio geologico di dettaglio della zona tra il santuario e la foce, scalo particolarmente felice sulle rotte tra Africa, Sicilia, Spagna, bacino adriatico, Mediterraneo orientale.

L’area sacra connessa a quella portuale è quindi un santuario emporico e cosmopolita che si apre in età imperiale a nuovi culti (Giove Dolicheno, Elio Serapide, Iside e Dei Superi), mentre l’antica ninfa delle acque delle lontane origini, evocata dagli autori classici con la sua area consacrata circondata da querce, assume le sembianze di Venere (Afrodite pontia) o di Artemide protettrice dei naviganti..E forse è di una di queste divinità la statua bronzea su alto basamento (aedicula navalis o faro) rappresentata sulla “vignetta” del IX secolo che accompagna, nel Codice Vaticano Latino 1564, il passo di Igino gromatico relativo alla descrizione del territorio di Minturnae nel II sec.d.C.

Nell’area prossima al castrum e prospiciente la sponda del fiume è stato di recente scoperto e restaurato un esteso edificio con pilastri, molto probabilmente un settore dei magazzini (horrea) databili all’età imperiale, ove venivano depositate temporaneamente le derrate alimentari, in attesa di essere smistate nei mercati locali- Le strutture murarie, rinvenute a circa mt. 4,00 dall’attuale piano di campagna, consistono in lunghi ambienti rettangolari scanditi da una serie di pilastri quadrati, che sorreggevano l’ampia travatura lignea del tetto. Il pavimento dei vani, sotto cui scorrevano i drenaggi delle acque, era rivestito da un solido mattonato.

I magazzini della Minturnae imperiale sorsero su precedenti strutture tardorepubblicane, che possono essere identificate con un atelier per la produzione di anfore vinarie, come testimoniano i consistenti scarichi di contenitori del tipo Dressel 1 e 2/4. Il complesso edilizio era in stretta relazione sia con le adiacenti strutture portuali sul fiume che con la viabilità diretta verso il territorio vescino. L’abbandono dell’uso delle strutture come magazzino è inequivocabilmente indicato dall’impianto di un’area funeraria tardo-imperiale, caratterizzata da sepolture in grosse anfore africane

Infine, dalle sorgenti di Capodacqua iniziava l’acquedotto, che, dopo oltre 11 Km., si immetteva nella città di Minturnae attraverso la porta di accesso detta Gemina o Porta Roma. Il materiale utilizzato e la particolare cura posta nell’opus reticolatum lo datano alla prima metà del I sec. d.C. Costruito in “opus cementicium” con parametro in opera reticolata e conci di tufo e calcare, è tuttora visibile per gran parte del suo percorso e soprattutto nella parte prossima a Minturnae, in zona Archi-Virilassi, dove si conserva una serie ininterrotta di ben 120 arcate in fuga verso i colli. I pilastri, nella parte superiore, presentano rinforzi con un sottile strato di laterizio.

Gli spazi tra la linea degli archi e lo specus sono lavorati con decorazioni bicolori di forma varia: zig zag, losanghe, scacchiere, linee diagonali e parallele. Questa serie di decorazioni appare particolarmente curata nel sito contiguo alla città e, più ancora, in punti di snodo, forse, in prossimità delle “villae” suburbane e attraversamenti di strade. L’intradosso delle arcate era protetto da uno spesso strato d’intonaco ben conservato in più punti. Non è dato di accertare se l’acqua scorresse o meno a cielo aperto, in quanto la parte alta dello specus è in stato di degrado.

July 29, 2021

Oscar Ghiglia

“In Italia non c’è nulla, sono stato dappertutto. Non c’è pittura che valga. Sono stato a Venezia, negli studi. In Italia, c’è Ghiglia. C’è Oscar Ghiglia e basta”.

E’ una battuta di Modigliani, spesso considerata poco più di una gesto di affetto del pittore, nei confronti di un grande amico. In realtà, Oscar Ghiglia, pur non essendo un pittore che definisce uno spartiacque tra epoche differenti, è un grandissimo maestro, capace, dialogando con le principali correnti dei suoi anni, di creare una pittura d’archetipi, che va oltre lo Spazio e il Tempo.

Ghiglia – nato a Livorno nel 1876, figlio di un ufficiale dell’esercito – inizia a dipingere non ancora ventenne nella sua città natale che, negli ultimi anni dell’Ottocento, vive un’effervescente creatività con artisti come Guglielmo Micheli, Giulio Cesare Vinzio, Llewelyn Lloyd e soprattutto Amedeo Modigliani: a tutti Ghiglia rimarrà strettamente legato, soprattutto Lloyd e Modigliani furono suoi intimi amici. Proprio con questi due ultimi pittori si trasferisce a Firenze nel 1900.

Proprio Modigliano è il suo coinquilino, con cui condivide una stanza ammobiliata in via San Gallo: seguendo il consiglio del venerando maestro macchiaiolo Fattori, frequentò la Scuola libera del nudo, dove conosce quella testa matta di Ardengo Soffici, il quale lo convince a fare una zingarata alla Amici Miei.

I due, in compagnia di altri compagni di studi, decidono, senza dire nulla ad amici e parenti, rischiando di provocare loro un infarto, di partire per Parigi, per visitare l’esposizione universale e annusare le novità che stavano avvenendo in Francia. Tra l’altro, la Firenze dell’epoca, tutto era, tranne che una città provinciale: ad esempio, vi si pubblicava il Marzocco, la rivista di D’Annunzio, che contribuiva a diffondere una visione dell’arte antipositivista e simbolista.

Sulle colline a nord di Firenze, presso la celebre villa “I Tatti”, si era trasferito il grande storico dell’Arte Bernard Berenson, mentre già dal 1894 Böcklin, il pittore dell’Isola dei Morto dimorava a villa Bellagio, presso Fiesole, luogo prediletto pure, significativamente negli anni Novanta, da Maurice Denis, il Nabi delle belle immagini, che per la spiritualità con cui riempie ogni pennellata, può considerarsi uno degli eredi spirituali di Beato Angelico.

Di rilievo, anche le presenze tedesche a Bellosguardo, presso il convento di San Francesco di Paola, con i grandi scultori tedeschi Adolf von Hildebrand e, dal 1905, Max Klinger. Era la Firenze delle Giubbe Rosse e del Leonardo di Papini, che cercava di diffondere in Italia il pragmatismo di Willam James; rivista su cui, trascinato sempre da Soffici, Ghiglia pubblicq anche qualche articolo. In questo ambiente così variegato, Ghiglia elabora un suo personale linguaggio, in cui cercava di fondere la tradizione della pittura macchiaiola, in particolare del venerato Fattori, con la sua attenzione per il momento, con le riflessioni metafisiche del Simbolismo.

Forte di queste esperienze, Ghiglia esordisce con successo alla Biennale veneziana del 1901 presentando un Autoritratto, ispirato ai grandi quadri del Cinquecento. Per citare Riccardo Tronci

La tematica della luce nella tela è un chiaro riferimento a Rembrandt, come i riflessi accentuati, mostrati con piccole e chiare pennellate, a Tiziano (e Fattori) e tuttavia non è un quadro accademico, ne traspare una strana sensazione, malinconica, quasi ipnotica. La profondità degli occhi del soggetto, Ghiglia stesso, è pari alla desolazione della “Vecchia” ritratta con un cartiglio in mano (su cui si legge “col tempo”) di Giorgione. E tuttavia lo sguardo è fiero, quasi di sfida e non di abbandono come nel maestro veneto.

Nel 1902 espone alla mostra della Società promotrice di belle arti di Firenze. Sempre nel 1902 sposa Isa Morandini il cui Ritratto e presentato nella “Sala toscana” alla Biennale di Venezia dell’anno seguente; nonostante le recensioni entusiaste di Papini e Prezzolini, non ottiene nessun premio. Questo però gli permette di cominciare a farsi un nome tra gli addetti ai lavori, tanto da venire considerato uno dei giovani pittori italiani più promettenti

In occasione della Biennale veneziana del 1905 il Ghiglia conosce direttamente l’opera del gruppo dei Nabis e, in particolare, di Valloton, lo stile del quale assimilò in sorprendente anticipo rispetto ai molti altri artisti italiani influenzati dal pittore svizzero, per esempio Casorati. Per citare Pratesi

Nell’opera di Valloton e dei collaboratori francesi della Revue Blanche, da Bernard a Vuillard, Ghiglia poteva apprezzare e riprendere l’uso del colore a taches vibranti di pigmento e le masse potenti e semplificate, saldamente racchiuse in contorni essenziali: motivi questi che inducevano il giovane ad abbandonare il residuo e vincolante naturalismo tardo macchiaiolo, per una pittura scandita in tagli e inquadrature nuovi, con limpide scansioni e nette individuazioni dei volumi.

Nel 1908, Ghiglia incontra il pittore e collezionista Gustavo Sforni, dei primi italiani a comprare quadri di Degas, Van Gogh, e Cézanne; fu Sforni ad acquistare nel 1910 a Parigi, il quadro Il giardiniere, che dopo una serie di vicende degne di un romanzo entrò a far parte della collezione della Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma. Nel 1911 Sforni, dimostrando grande stima per Ghiglia, gli propone un “contratto”, che sarebbe durato tutta la vita, di lire 500 al mese in cambio di un diritto di prelazione sulle opere di interesse.

Tra l’altro, la Firenze di quegli anni era strapiena di Cézanne, tanto che Soffici, sempre lui, se ne uscì dicendo

“Sulle rive d’Arno ci son più Cézanne che Botticelli”

o qualcosa del genere: il fatto che questo patrimonio artistico sia andato disperso, è l’ennesima testimonianza della miopia culturale italiana.

Soffici in un articolo del 1908 definisce il francese

“un profeta di un’arte fatta per riempire le nostre anime”

spernacchia, da buon italiano, i cugini d’oltralpe, che non lo comprendolo

“In Francia la sua opera non è ancora capita; e forse come quella dei suoi grandissimi predecessori e maestri, Millet e Courbet, non lo sarà mai completamente. Troppo sacerdotale e indigente, essa resterà un enigma mostruoso e magari disgustoso, per un pubblico che all’artista non chiede, assai spesso, che l’incantamento dei sensi, o, più semplicemente, lo sbalordimento che procura l’abilità”

E lo pone come modello di una pittura che basata sull’unità spirituale delle forme, dove

“uomini, animali, alberi e cieli non erano più raffigurati come personalità isolate o frammentarie; ma riunite in una armonia di linee e di toni“

Nello stesso periodo, Papini, che poi, detto fra noi, non ho mai capito, perché, nonostante tutte le sue stranezze, sia stato ridotto a una nota a margine della Cultura Italiana, comincia a esaltare a destra e manca, Gauguin.

Ovviamente, Ghiglia non può non riflettere su tutto questo: come Soffici, cerca una sintesi tra gli spunti francesi e la tradizione artistica locale: se Soffici, si avvale di Cézanne per superare il naturalismo ottocentesco e per tornare alla purezza di Giotto e Masaccio coniugando questi spunti, dopo il 1910, con il cubismo picassiano e la sua adesione al Futurismo, Ghiglia lo utilizza per rendere eterna e trascendente l’impalpabile macchia di Fattori, tanto da scrivere, in una monografia dedicata a tale pittore

“la pittura è fondata unicamente sulla legge di saper trovare il tono giusto di un colore e costringerlo nel suo giusto spazio e che l’emozione che fa sorgere l’idea nella mente del pittore è data soltanto dalle dimensioni dei colori”

Questo lo porta, sempre per tornare a citare Tronci, a una pittura in cui

la pennellata non risulta evanescente, quanto mai corposa. I soggetti non hanno bisogno di ribadire la propria massa attraverso la linea di contorno, seppur organizzati abilmente nello spazio della tela, si stagliano e si delimitano l’un l’altro con la sola distinzione del colore, talvolta talmente pastoso e denso da assomigliare a un bassorilievo. L’approccio quasi matematico del pittore si nota nella costruzione prospettica data dai fusti ritratti ai limiti del quadro.

I due modi, tra loro incompantibili di interpretare la pittura, portano alla rottura tra Ghiglia e Soffici, che, assieme a Papini, vevano aderito al futurismo fondando la rivista Lacerba. Nel frattempo, Ghiglia guadagna la stima di Ugo Ojetti, che in una presentazione di una mostra, così definisce la sua Arte.

La pennellata del Ghiglia è densa, netta e meditata, distesa in un senso solo per ogni piano : non larga ma uguale, cosi da riempire con tante pennellate parallele gli spazi di quel tono. Se scopre un’altra sfumatura, la isola, e quell’isolamento riempie con sicure pennellate ancora d’un sol tono, lasciando spesso visibile tra una toppa e l’altra il primo disegno turchino o una riga di fondo che l’incastoni. Niente e approssimativo o casuale; niente sospiro; tutto parola precisa e sonora; tutto capito e definito con una mente avveduta e limpida quanto l’occhio: limpida ma cosi finemente amorosa che questa sagace e minuta definizione della realtà per toppe di colori e di riflessi non riesce mai a fredde scomposizioni geometriche o ad astrazioni decorative da tappeto o da intarsio, ma si presenta vero, vivo, solido, profondo e bello, anzi più bello perchè riordinato, stabile e tutto prezioso. La composizione che lo riordina è semplice. Il centro d’un quadro del Ghiglia è quasi sempre il suo centro d’equilibrio, e la figura e l’oggetto posti in questo centro sono saldi e compatti di peso e di colore. Anche nelle “nature morte” quel casuale e quello spezzato di talune “nature morte” secentesche e anche, in Francia, recenti, che non sai perche non continuino per un altro palmo o un altro metro, ripugna a questo pittore-architetto che va spegnendo i suoi rilievi da quel centro fino alla cornice con gradazioni definite e lisci riposi senza abbandonare al caso dello sfumato un centimetro della sua tela, ma riempiendola tutta della sua lucida volontà.

Dal 1914 Ghiglia trascorre lunghi periodi a Castiglioncello. Qui si dedica in prevalenza alla natura morta, un tema a lui profondamente caro, concentrandosi sull’oggetto inteso come elemento formalistico anziché prettamente sentimentale: perciò a una stesura densa di materia va alternando superfici quasi smaltate.

Sempre Ojetti,

La pittura è infatti per lui, non un modo d’inventare o sognare, ma un modo di capire, ordinare, dominare, godere il vero e renderlo con l’arte prezioso, durevole e desiderabile : prezioso prima di tutto per lui che lo guarda, lo ama, lo gode

Nel dopoguerra recupera i rapporti con Papini e Soffici e nonostante la nascita del Movimento artistico Novecento, che riprende molte delle istanze di Ghiglia, ricordiamo la definizione di Margherita Sarfatti

I novecentisti sono convinti che la forma deve essere semplice e se anche non è reale pure deve essere vera. Precisa e decisa la forma, deciso il colore.

E nonostante il ruolo di Ojetti nel Ventennio, è di fatto il fascistizzatore de il Corriere della Sera, Ghiglia è sempre più marginale e isolato, frose perché era troppo introspettivo per apprezzare la roboante poetica del Regime. Così le mostre si diradano sempre più, l’ultima è la seconda Quadriennale di Roma del 1935, per morire, il 24 giugno 1945 dopo una lunga malattia.

Perché Ghiglia è stato dimenticato? Forse perchè la sua Pittura, che risuona d’Eterno, è un’accusa feroce e diretta a una Società, come la nostra, drogata dalla furia del divenire, che non ha il coraggio di fermarsi, di riflettere su se stessa, ascoltando il silenzio delle piccole cose.

July 28, 2021

La chiesa di Sant’Urbano alla Caffarella

Uno dei luoghi più suggestivi della Caffarella è Sant’Urbano, chiesa dalla storia parecchio complicata, come sempre accade a Roma. In origine, questa era un e un tempietto rettangolare prostilo tetrastilo, corinzio, delle dimensioni di m 18 × 12,10; la cella, ampia m 11,90 × 9,50, interamente realizzata in cortina laterizia, era accessibile tramite un’unica apertura centrale e presentava al suo interno due ordini applicati alle pareti; una volta a botte massiva copriva pronao e cella, sovrastata, già in antico, da una travatura lignea a due falde. Il tempietto era in origine inserito entro una piazza porticata (disegnata dal Piranesi e oggi interrata) in cui si è voluto riconoscere un recinto sacro (temenos).

La sua prima fase risale, come tutta la zona, ai tempi del ricchissimo Erode Attico, maestro dell’imperatore Marco Aurelio e che qui aveva la sua villa di campagna, il Pago Tropio, il quale, intorno al 160 d.C., anno più, anno meno, sempre nell’ottica di allontare i sospetti relativi all’omicidio della moglie Annia Regilla, allo scopo di appropriarsi della sua eredità, fece costruire questo edificio, consacrandolo a Cerere e Faustina, moglie di Antonino Pio divinizzata dallo stesso alla sua morte.

I recenti scavi archeologici, però, hanno evidenziato anche una seconda fase costruttiva, risalente ai tempi di Massenzio, il quale aveva avviato una profonda ristrutturazione del Pago Tropio, che era entrato a fare parte del patrimonio imperiale. L’esistenza di questa fase è testimoniata dal fatto che nella cortina del tempietto siano presenti mattoni di recupero, tanto che l’architetto tardo antico, per nascondere tali imperfezioni, aveva coperto i laterizi con una sorta di ‘verniciatura’ di color bruno-rossastro, riscontrata sporadicamente su tutta la struttura: Questo suggerisce l’aspetto che l’edificio doveva avere nell’età tetrarchica, un colore rosso uniforme su tutta la struttura, che diveniva più scuro

nel letto di malta per l’ombra creata dall’incisioni.

Inoltre, a riprova di questo restauro, che deve essere stato molto consistente, vi è il ritrovamento del bollo di epoca tetrarchica CIL, xv, 1708, conservato nella cornice inferiore interna, la presenza di nervature ‘a reticolo’, tipiche dell’architettura di Massenzio, e l’inserimento di una fila di anfore Dressel 23 lungo le imposte della volta trovano puntuali conferme all’interno di edifici sicuramente datati in epoca tetrarchica.

Questo perchè, nell’epoca tetrarchica, i palazzi assolvono sempre più il compito di celebrare la sacra persona dell’imperatore e preparare il suo culto post mortem e, in maniera simile a quanto avvenuto due secoli prima sul Palatino a Roma, le residenze si dotano di peculiari complessi architettonici, che ricorrono analoghi di capitale in capitale, diventando strumenti di affermazione e autocelebrazione: il circo costituisce il luogo dove preferenzialmente l’imperatore, ottenendo applausi e consensi, si rapporta al popolo, mentre nell’aula palatina riceve l’omaggio-adorazione della sua corte (proscinesi). Infine l’unione di palazzo e mausoleo nell’ambito di complessi residenziali imperiali testimonia la nuova condizione del princeps, ormai divenuto dominus et deus: il mausoleo ha funzione di anticipare e preannunciare la prossima divinizzazione di chi l’ha costruito ed assicura al divus la prosecuzione degli stessi onori a lui riservati, in vita, nel circo.

Il miglior confronto per il tempio della Caffarella ci è offerto dalla residenza di Spalato, luogo di ritiro, più che palatium, dell’imperatore Diocleziano: qui, in due corti separate da un peristilio, si trovano rispettivamente un tempio tetrastilo ed il mausoleo imperiale, disposti affrontati e lungo il medesimo asse. Secondo una proposta risalente a Hebrard e Zeiller, mausoleo e tempio costituirebbero i luoghi di culto rispettivamente dell’imperatore e di Giove, suo nume tutelare: tuttavia, il fregio esterno del tempio, decorato con grifi alternati a candelabri, richiama alla mente analoghi motivi presenti a Roma nel tempio dei divi Antonino e Faustina o in fregi, oggi non in situ, provenienti dal Foro di Traiano. I grifi con candelabri sono dunque collegati all’apoteosi imperiale e per questo sembra preferibile riconoscere a Spalato due edifici con funzioni diverse e complementari incentrate sulla figura di Diocleziano, l’uno esclusivamente funerario, deputato a custodire le spoglie, l’altro di culto, tributato al divus.

Probabilmente, l’intenzione iniziale di Massenzio era di essere seppellito nel Mausoleo dell’Appia e il tempio del II secolo fu ristrutturato, per essere pronto per il suo culto post mortem: la prematura fine del figlio Romolo ne cambiò i piani, destinando gli edifici alla sepoltura e al culto di tale defunto. Massenzio decise di quindi di costruirsi un nuovo mausoleo a villa Gordiani, prevedendo sicuramente un altro tempio funebre, ma la battaglia di Ponte Milvio mise fine a tutti i lavori.

Probabilemente nel IV secolo, il tempietto fu trasformato consacrato al culto di sant’ Urbano, che visse in questi luoghi e fu martirizzato durante le persecuzioni avvenute sotto Marco Aurelio. E’ abbastanza aleatorio attribuire a Pasquale I tale consacrazione; tale ipotesoi è basata sul fatto che fu questo papa a scoprire il sepolcro di Sant’ Urbano nel cimitero di Pretestato e a trasportare le reliquie sue e di altri martiri nella chiesa di S. Cecilia in Trastevere (un’ipotesi presa per buona anche dal Nibby che addirittura volle fissare arbitrariamente all’820 l’anno di consacrazione). In realtà, l’attribuzione a papa Pasquale I, per quanto non impossibile, non è in alcun modo suffragata dalle fonti, dato che è ignorata dal Liber Pontificalis.

Nell’XI secolo la chiesa subì un rinnovamento generale. La vecchia architettura e gli stucchi rimasero immutati ma le pareti furono ricoperte di pitture, che per una serie di indizi, dalle similitudini tra la loro casa e Sant’Urbano e la rappresentazione di Santa Cecilia, a cui erano particolarmente devoti, gli studiosi tendono ad attribuire all’epoca dei Crescenzi.

All’epoca, tutte le quattro pareti dell’aula vennero coperte di pitture in cui si distinguevano due grandi registri. Quello inferiore, di cui si conservano oggi solo frammenti, era coperto probabilmente da una serie di santi dipinti frontalmente, secondo l’uso bizantino, oggi quasi del tutto scomparsi; invece quello superiore presenta tuttora trentaquattro pannelli così suddivisi: venti con scene del Nuovo Testamento, quattro ispirati al martirio di San Lorenzo e di altri martiri, dieci rappresentanti la storia dei Santi Urbano e Cecilia.

Dall’esame iconografico risulta che il pittore è a conoscenza dei più aggiornati schemi compositivi di Bisanzio pur riallacciandosi alla tradizionale cultura romana della seconda metà del IX secolo. Le storie di Cecilia e Urbano e il martirio di Lorenzo si rifanno chiaramente a tradizioni agiografiche e iconografiche locali testimoniate già nell’VIII secolo, che portano a uno sviluppo del racconto in chiave popolaresca, favolosa e terrificante. Tali pii racconti tuttavia già nel secolo successivo presentano un certo isterilimento; alla Caffarella invece il ciclo dedicato a s. Cecilia mostra un vigore fuori dal comune: la stessa unione di più momenti in un solo scomparto è la traduzione ingenua della continuità narrativa che preannuncia tempi nuovi. A confronto con tanta pittura del X secolo, disarticolata nelle proporzioni delle figure, queste raffigurazioni costituiscono un evento culturalmente notevole. La vastità del ciclo e la varietà degli episodi obbligano a uno sforzo in cui concorrono la tradizione locale e generici motivi di importazione, anche se è evidente che l’elemento bizantino è ormai in via di superamento

Le figure sono allungate e il loro contorno ha perso la rigida tensione metallica dei mosaici del IX secolo. E’ scomparso il gusto per l’ornamento eccessivo delle vesti e dei troni, i costumi sono semplificati e tendono verso un realismo, che trova un corrispondente drastico nelle scene di crudeltà. Siamo davanti al primo grande ciclo pittorico superstite che prelude, nell’articolazione dei temi cristologici con altri agiografici, alla complessità decorativa propria del tardo XII secolo. E’ evidente che l’arte romana si trova in un interessante momento di transizione, un’emancipazione dai vecchi schemi che si riscontra non solo a Roma ma anche al di là delle Alpi. Si è discusso su una relazione tra arte ottoniana e scuola romana e sull’influenza in entrambe, nelle rappresentazioni di scene di martirio, di modelli provenienti dal Medio Oriente (Cappadocia, Siria, Armenia e Egitto) per il tramite delle miniature, che già dall’VIII secolo circolavano in Occidente e dove è stato rilevato il crudo realismo e l’indipendenza relativa a modelli bizantini.

Il fatto che il ciclo pittorico di S. Urbano permetta di cogliere alcuni significativi cambiamenti nel panorama artistico romano non significa che esso sia il cantiere dove tali novità furono per la prima volta concepite; in realtà, la posizione decentrata della chiesa e l’abbandono in cui è caduta già nel basso Medioevo hanno fatto sì che alle sue pitture fosse riservato un destino diverso rispetto ad altri cicli coevi, che o sono sopravvissuti sono in lacerti o sono stati coperti o sono andati distrutti insieme alla chiesa che li conteneva. Quindi può darsi che certe novità siano state ‘inventate’ in altre chiese (magari più centrali e più importanti), ma di cui non sia rimasta traccia.

Abbandonata più volte, fu nuovamente restaurata nel XVII secolo dal cardinale Francesco Barberini, che fece costruire le mura che sorreggono il pronao e che inglobano le colonne, a causa di una preoccupante crepa che si era venuta a creare nella parte alta della facciata, ancora oggi ben visibile. In questa occasione molti degli affreschi, di cui ho parlato prima furono ampiamente rimaneggiati e ritoccati. Gli originali ci sono comunque noti grazie alla serie di acquarelli commissionata dal cardinale ed oggi conservata nella Biblioteca Apostolica Vaticana.

Dopo un lungo periodo di abbandono, per interessamento della famiglia Barberini e Monsignor Giuseppe Cascioli, sì proprio lo storiografo di Poli, il 25 maggio 1894, ricorrenza di Sant’Urbano, dopo una lunga processione, avvenne la riconsacrazione della Chiesa, ma dopo alcuni anni di messe celebrate, fu nuovamente dimenticata.

Abbandonata definitivamente nel XIX secolo, nel 1962 la chiesa fu annessa ad una proprietà privata adiacente (diventando così sempre meno accessibile), ed abitata da un custode, che aveva trasformato l’antico pronao nella sua casa privata. L’edificio è stato acquistato dal comune di Roma nel 2002 e dato in gestione alla diocesi di Roma, che l’ha riaperto al culto nel 2005 come chiesa rettoria della parrocchia di San Sebastiano fuori le mura.

L’edificio di epoca romana, composto da un pronao e da una cella cui si accedeva tramite una serie di gradini esterni, è ancora completamente visibile, ad eccezione dei gradini esterni ora interrati. Il pronao, come detto, venne chiuso da pareti nel 1634; inglobate in esse vi sono quattro colonne e l’architrave di marmo pentelico, originario della Grecia. Il resto delle pareti e la parte alta della facciata sono composte di laterizio del II secolo.