Carlos Martín Briceño's Blog, page 9

February 23, 2014

Breve paseo por las calles santiagueras

Nací en esta ciudad en los años sesenta, cuando los nombres de los mártires cristianos sugerían barrios pintorescos y los emeritenses aún no se rendían del todo ante la hegemonía del automóvil.

Nací en esta ciudad en los años sesenta, cuando los nombres de los mártires cristianos sugerían barrios pintorescos y los emeritenses aún no se rendían del todo ante la hegemonía del automóvil.

Pasé mi infancia a caballo entre los barrios de San Juan y Santiago, el afecto dividido entre dos suburbios que, como niño, me ofrecían inagotables fuentes de regocijo.

Pero es Santiago, acaso por la vitalidad que todavía subsiste en sus calles, el que me trae mayor cantidad de recuerdos.

Cierro los ojos, aspiro hondo y me lleno los pulmones con el aire de nostalgia que permea en el ambiente.

Lo primero que me viene a la cabeza es la feria de julio en honor al Santo Patrono. El parque rebosante de luces, la voz impostada del cantor de lotería, el ruido seco de las cadenas del “chicote”, el sonsonete guapachoso de una cumbia. Avanzo, deambulo trabajosamente entre la multitud que recién acaba de salir del cine Rex. Dan una doble de Tarzán, con permanencia voluntaria, pero son las mismas películas que vi hace poco en el cinema San Juan. Así que prescindo del cinematógrafo y resuelvo dirigirme a la cola de la rueda de la fortuna. Arriba, el aire zarandea la canasta, revuelve mis cabellos y me provoca otra vez esa felicidad que sólo es dable en la infancia, cuando nada, o casi nada, nos preocupa. Desde aquí, distingo los edificios más altos: el nuevo edificio del hotel El Castellano, la flamante catedral de la ciudad, el templo de la Tercera Orden. Los rascacielos se pueden contar con los dedos de una mano.

Ya en tierra, mis sentidos detectan sonidos y olores que me abren como nunca el apetito: el crepitar del aceite sobre la masa de los salbutes, el aroma dulce y fuerte de los algodones de azúcar, el grito de la licuadora donde se prepara el choco milk.

Tres salbutes y un vaso de cebada Perla después, me encamino hacia el paraíso de cualquier niño: los sempiternos helados Polito. Coco, mamey o elote. Para incentivar mis ansias de resucitar el pretérito perdido, pido uno triple y nada más darle el primer lengüetazo, caigo en la cuenta de que son, precisamente estos sabores, los que ayudan a no olvidar, a recordar que, antes de la desaparición de esta feria, hubo un tiempo en que los niños podíamos jugar libremente en las calles santiagueras sin temor a acabar bajo las ruedas de un automóvil; una época en que también era posible visitar el mercado del barrio y deleitarse con aromas y sabores que ya sólo persisten en la memoria.

Bien lo dijo Marcel Proust en En busca del tiempo perdido: “cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas, solos, más frágiles, más vivos, más inmateriales, más, persistentes y más fieles que nunca, el olor y el sabor perduran mucho más, y recuerdan, y aguardan, y esperan, sobre las ruinas de todo, y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo”.

Abro los ojos con lentitud. La luz hiere mis pupilas. La memoria comienza a escapárseme por la retina. Atrás queda esta remembranza. Estoy de nuevo en el siglo XXI.

Archivado en: Apuntes y otras digresiones

Mis amigos

February 20, 2014

Los paraísos aciagos de Carlos Martín Briceño

Por Marcial Fernández

Hace una década, Rafael Ramírez Heredia me recomendó que leyera la obra de Carlos Martín Briceño (Mérida, Yucatán, 1966), un autor que ya entonces había ganado un par de premios importantes, además de que tenía publicados tres libros de cuentos: Después de aguacero (2000), Silencio del polvo (2001) y Al final de la vigilia (2003).

Hace una década, Rafael Ramírez Heredia me recomendó que leyera la obra de Carlos Martín Briceño (Mérida, Yucatán, 1966), un autor que ya entonces había ganado un par de premios importantes, además de que tenía publicados tres libros de cuentos: Después de aguacero (2000), Silencio del polvo (2001) y Al final de la vigilia (2003).

De Carlos, el propio Ramírez Heredia escribió: “Un escritor que no se pliega a las buenas conciencias sino que se bate contra el perfil de hombres y mujeres, de pasiones y dolores, de amores y desencuentros”.

Así, mientras me adentraba en la lectura de tramas del lado oscuro de las relaciones humanas, Martín Briceño publicó otro libro, Póquer de reinas, cinco versiones del deseo (2005) y, para 2006, con la edición de Los mártires del Freeway y otras historias, abrimos en Ficticia la colección Biblioteca de cuento contemporáneo.

De Los mártires…, Patricia Garma Montes de Oca señala: “La fluidez de la prosa, las atinadas descripciones cargadas de crueldad, la precisión estructural y la técnica con la que Carlos trabaja los rasgos más desagradables y retorcidos de la condición humana, hacen de este libro una pieza por demás interesante, difícil de resistir para cualquier lector, por decente que sea”.

Para 2008 Briceño me ayudó a compilar los textos, primeros lugares y menciones honoríficas, del Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo (2001-07), el cual él había ganado en 2003 con “Los fines de semana” y que dio por resultado el volumen El espejo de Beatriz, en el que conocí la obra de otros autores que, a la postre, les publiqué sus libros primeros, Eric Uribares y Tayde Bautista.

De ese cuento, la propia Beatriz Espejo abunda: “El personaje central, un quinceañero, encuentra en el amigo íntimo y en la madre del amigo íntimo su iniciación a la edad adulta de una manera perturbadora. La acción ocurre quizás en Progreso o Chixchulub, la atmósfera es relajada y hay calor en la casa de playa. Y lo más interesante resulta la factura, su malicioso empleo de sugerencias e insinuaciones que permiten tratar un asunto escabroso con admirable delicadeza”.

En 2009, Carlos me dio un relato, “Salón Bach”, para la colección Estación central bis y, antes de que le editara el que fue su sexto libro de cuentos, Caída libre (2010), ya me había presentado a dos escritores yucatecos, Will Rodríguez y Roberto Azcorra Cámara, quienes con un par de títulos se sumaron al catálogo y proyecto de Ficticia en sus distintas variantes, libros en soporte de papel o electrónicos.

Sergio González Rodríguez se refiere a Caída… como una “apuesta que convoca un giro fatal en los sucesos que narra. El registro de la dificultad de la convivencia incluso cuando existen lazos afectivos. La proclividad por aproximarse al abismo que contemplan sus personajes se traducen en relatos introspectivos, directos y contrastantes, con desenlaces de gran fuerza narrativa”.

En 2012, Martín Briceño ganó el XXVI Premio Internacional de Cuentos Max Aub con Montezuma’s Revenge, que se publicó en España y que, ahora, el próximo sábado, vamos a presentar la edición mexicana, corregida y aumentada (y otros deleites), Patricia Garma, Luis Castrillón y el de la voz —como diría Ramírez Heredia— en la Biblioteca José Martí (Parque de las Américas), a las 20 horas, dentro del marco del Mérida Fest que se celebra en la capital de Yucatán.

Gustavo Martín Garzo, presidente del jurado del Max Aub, se refirió a “Montezuma’s…” como “un cuento muy intenso, que está en la línea de la serie negra, bien narrado, lleno de intensidad y de aciertos que atrapan desde la primera línea y no puedes abandonarlo”. Durante la premiación resaltó que se trata de un trabajo “violento, duro, pero contado con mucho humor”.

Archivado en: Comentario literario, Crítica literaria Tagged: Beatriz Espejo, Carlos Martín Briceño, Patricia Garma Montes de Oca, Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo, Rafael Ramírez Heredia

December 6, 2013

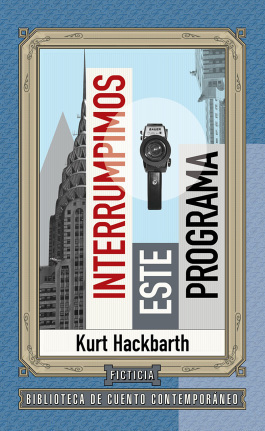

“Interrumpimos este programa” o Las andanzas del multifacético Kurt Hackbarth

Cuando Manuel Tejada me invitó a formar parte de los presentadores del libro de Kurt Hackbarth, me advirtió: nada más que los cuentos están escritos en inglés. ¿En inglés?, me pregunté. ¿Será que el bueno de Marcial Fernández ha decidido entrarle de lleno a la globalización desde la trinchera de su editorial? Por supuesto acepté; era momento de probar cuan efectivos habían resultado el Teachers Training del Instituto Benjamín Franklin y el curso intensivo de inglés avanzado (por el que había pagado una fortuna) en aquella escuela en Manhattan, cuyo nombre se me escapa a la memoria. Porque hay qué decirlo, una cosa es parlotear la lengua inglesa de manera coloquial y otra, muy distinta, ser capaz de analizar con profesionalismo un texto literario en ese idioma.

Cuando Manuel Tejada me invitó a formar parte de los presentadores del libro de Kurt Hackbarth, me advirtió: nada más que los cuentos están escritos en inglés. ¿En inglés?, me pregunté. ¿Será que el bueno de Marcial Fernández ha decidido entrarle de lleno a la globalización desde la trinchera de su editorial? Por supuesto acepté; era momento de probar cuan efectivos habían resultado el Teachers Training del Instituto Benjamín Franklin y el curso intensivo de inglés avanzado (por el que había pagado una fortuna) en aquella escuela en Manhattan, cuyo nombre se me escapa a la memoria. Porque hay qué decirlo, una cosa es parlotear la lengua inglesa de manera coloquial y otra, muy distinta, ser capaz de analizar con profesionalismo un texto literario en ese idioma.

No obstante, al recibir Interrumpimos este programa me di cuenta que todo había sido un error, el cuentario no estaba en inglés, simplemente había sido escrito por una persona cuyo idioma natal era la lengua de Shakespeare. Nada extraordinario, pensé, una más de esas joyas del cuento que FICTICIA Editorial decidió traducir para deleite de los seguidores del género.

Pero de nuevo me equivoqué: Mónica Lavín, autora del prólogo, me sacó de mi error: Interrumpimos este programa había sido pensado y escrito originalmente en español porque Kurt Hackbarth, su autor, decidió convertirse en narrador en “ese su segundo idioma, su segunda piel”. Estamos pues, ante un Joseph Conrad del siglo XXI, un autor que como el polaco, decide escribir en una lengua diferente a la suya para incursionar de manera directa en el mercado de su otro idioma.

En este caso se trata, además, de su ópera prima, un trabajo de nueve buenos y bien elaborados relatos en los cuales el autor, según comenta Mónica Lavín en su prólogo, “explora diversas realidades tanto fantásticas como habituales de México y Estados Unidos en el que el lector nunca deja de ser público, agente externo, de un museo móvil, de una obra de teatro itinerante, de una casa de espejos, de ese circo que es la vida y la que el fenómeno siempre está escena e, irónicamente, casi nunca en la mirada del espectador”.

¿Será que todos somos espectadores de este teatro que menciona Mónica o solamente los personajes de Kurt? Los protagonistas del primer cuento, El bebé francófono, son una pareja de norteamericanos que, de repente, descubren que su hijo recién nacido comienza a decir sus primeras palabras en francés, aun cuando nadie en casa sepa decir siquiera oui. La conmoción que suscita el bebé en los doctores, lingüistas y otros profesionales que lo atienden lleva a los Jhonson (así es como se apellidan los padres) a aceptar una residencia en Canadá donde, imaginan, su hijo tendrá mayores oportunidades, sin sospechar que el niño es apenas el primero de una serie de los nuevos niños del nuevo siglo. El cuento se mantiene muy cercano a esa línea ambigua que solía manejar Juan José Arreola, donde nunca sabemos si lo que se lee es realidad o ironía pura.

Y es que, además, tampoco sabemos en qué momento el relato derivará en un rompimiento entre el autor y sus personajes. Sucede, por ejemplo, con Marcas de estatura, donde Kurt, como creador, irrumpe de pronto, convirtiendo la historia en una suerte de teatro de la vida con la actuación estelar de una sirvienta-testigo que parece saberlo todo. El gran acierto de estos cuentos es su sentido del humor, el gran ausente de la narrativa latinoamericana contemporánea. Por ejemplo, en Interrumpimos este programa, a mi juicio uno de los mejores textos de la colección, Kurt narra con finísima ironía la historia de un trío de adolescentes norteamericanos y su excursión anual a la Gran Manzana. Allí descubrirán que, más allá del respeto a las instituciones, existe algo llamado dignidad que debe defenderse a capa y espada para que no termine pisoteada por aquellos que ocupan niveles superiores en la escala de la vida. Conforme la historia avanza el lector irá solidarizándose con los protagonistas quienes terminarán por escoger, si no el mejor camino, por lo menos el que ofrece mantener su dignidad casi íntegra.

Algo así le sucederá también a la protagonista de La Disco, una mujer desesperada por recuperar el dinero que le ha sido arrebatado por un estafador de cuello blanco encerrado, momentáneamente, en La Disco, una cárcel oaxaqueña donde todo es posible, incluso la justicia.

Un Dios a destiempo y El Museo de Media hora abordan el tema de lo insólito y sus infinitas posibilidades. ¿Qué sucedería si de repente recibiéramos en casa la visita de los últimos hombres del futuro dispuestos a quedarse a vivir con nosotros? ¿Qué pasaría si un visitante de sabrá Dios donde llega a un bar para anunciarnos el futuro cual profeta del último siglo? Kurt plantea las circunstancias con tal naturalidad que como lectores no nos queda otro remedio que creerle y quitarnos el sombrero. Mención aparte merece el cuento Des (en) terrado, un homenaje a Edgar Allan Poe donde el enterrador resulta enterrado.

Finalmente Kurt Hackbarth, estadounidense nacido en Connecticut pero nacionalizado mexicano, narrador graduado con honores en la Universidad de Fairfield pero que imparte talleres de literatura y monta obras de teatro en Oaxaca, no se queda con las ganas de recordarnos que, antes de cuentista, fue dramaturgo. De allí el último relato donde decide mezclar a los protagonistas principales de los cuentos previos para ponerlos al servicio de su creador y regalarnos, a manera de colofón, un divertidísimo collage de voces inconformes con el papel que les ha tocado jugar.

Con la decisión de Kurt de utilizar el español en lugar de su lengua materna para escribir sus primeros relatos, la cuentística mexicana gana, sin duda, una voz sólida que se suma al prolífico concierto de la República de las letras.

Texto leído por su autor el pasado viernes 29 de Noviembre, en la Ciudad de Mérida en la Biblioteca Manuel Cepeda Peraza, durante la presentación del libro “Interrumpimos este programa” (Ficticia Editorial, México 2012, 145pp) de Kurt Hackbarth, con la presencia de Pamela Villanueva y el autor

Archivado en: Uncategorized

November 23, 2013

El universo kafkiano

1

Franz Kafka es, sin duda, uno de los grandes maestros de la literatura moderna. Infinidad de escritores canónicos del siglo XX, entre los que destacan Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez, manifiestan abiertamente haber sido influenciados por su estilo.

Franz Kafka es, sin duda, uno de los grandes maestros de la literatura moderna. Infinidad de escritores canónicos del siglo XX, entre los que destacan Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez, manifiestan abiertamente haber sido influenciados por su estilo.

A pesar de haber fallecido de tuberculosis a los 41 años, de no haber recibido premios ni reconocimientos y que sólo algunas pocas de sus obras fueron publicadas en vida, su legado en las generaciones que lo siguieron es tan importante que el adjetivo kafkiano se utiliza hoy para describir situaciones desconocidas, siniestras e incomprensibles, es decir, circunstancias similares a las que enfrentan los personajes de sus novelas y relatos.

Kafka nació en 1883, en la ciudad de Praga, capital de Bohemia, provincia del entonces Imperio Austro-Húngaro. Fue el primogénito de un matrimonio judío de clase media y su padre, Hermann Kafka, comerciante obsesionado con ascender en la escala social, deseaba que su hijo siguiera sus pasos y lo apoyara en el negocio familiar. A Hermann la literatura le parecía una pérdida de tiempo y nunca dejó de menospreciar a Franz por débil y enfermizo. Jamás entendió el trabajo literario de su hijo ni mostró el menor interés por él. De esta relación tirante, problemática y opresiva, Kafka escribiría su Carta al padre, en 1919, cuatro años y medio antes de su muerte. El texto, que de acuerdo a las órdenes de su autor debió terminar en el fuego, es un documento indispensable para entender la obra total del escritor checo. Es una de sus creaciones más personales y profundas pues refleja, no sólo el evidente distanciamiento padre-hijo, sino toda la inseguridad y desesperanza que asistieron a Kafka a lo largo de su existencia.

“Desde muy niño me prohibías el uso de la palabra. Te recuerdo amenazante con la mano en alto ¡No te atrevas a replicarme!…. Mi actual forma de ser (teniendo lógicamente en cuenta la influencia de la vida), es consecuencia de tu educación y de mi obediencia… Cuando yo emprendía algo que no era de tu agrado y tú predecías el fracaso, el condicionamiento creado por tu opinión era tan grande que el fracaso se hacía inevitable… Tus insultos los reforzabas con amenazas cuando iban dirigidos a mí… Tú consideras el fracaso de mi matrimonio como uno más en mi larga serie de fracasos”

Así, en ese tono inquisidor camuflado de honestidad, Kafka avanza a lo largo de sesenta y cinco cuartillas sin reservarse nada para sí mismo, sin preocuparse demasiado por el efecto que causarían estas frases en el destinatario quien, dicho sea de paso, aparentemente nunca las leyó, pues la encargada de entregar la misiva, la madre de Kafka, decidió esconderla pensando que su hijo había dramatizado demasiado en ella.

Algunos opinan que no se debería tomar esta carta como un relato autobiográfico por completo ni como un mensaje real a su progenitor. Franz, como muchos novelistas echa mano de su talento para trastocar la realidad y hacer con la anécdota un texto redondo, atractivo para futuros lectores. Tanto es así que su amigo íntimo y editor póstumo, Max Brod, excluyó la Carta al padre del volumen dedicado a su correspondencia y la colocó en el que reúne sus ficciones.

Algunos opinan que no se debería tomar esta carta como un relato autobiográfico por completo ni como un mensaje real a su progenitor. Franz, como muchos novelistas echa mano de su talento para trastocar la realidad y hacer con la anécdota un texto redondo, atractivo para futuros lectores. Tanto es así que su amigo íntimo y editor póstumo, Max Brod, excluyó la Carta al padre del volumen dedicado a su correspondencia y la colocó en el que reúne sus ficciones.

Para el crítico norteamericano Harold Bloom, “todo lo que en Kafka parece trascendente es realmente una burla, aunque de una manera siniestra; es una burla que emana de una gran dulzura de espíritu”.

Si damos por buena esta interpretación, la Carta al padre vendría a ser el colofón de la cosmovisión de Kafka (tomemos en cuenta que la escribió ya maduro, no es una catarsis de juventud, mucho menos un arrebato vengativo). En el documento, además, utiliza una técnica muy suya, muy kafkiana diría después la crítica, al presentar el tema, intentar ahondar en su esencia, considerándolo en todos sus aspectos y desde todos los ángulos posibles en un eterno ir y venir, sin alcanzar conclusión alguna.

Quizá por haberla leído mucho tiempo después de haberme acercado a La metamorfosis y a los catorce cuentos fantásticos que componen Un médico rural, concuerdo con la idea de que Kafka exageró deliberadamente la difícil situación que vivía con su padre para convertirla en una más de las prodigiosas alucinaciones que habitan su universo literario.

2

Algunos estudiosos han visto en la narrativa catastrófica de Kafka, un reflejo de los problemas vitales de su época, un vaticinio del holocausto y hasta una premonición de la Europa dividida. Debemos recordar que los años en que Kafka desarrolló su obra fueron tiempos llenos de tensiones políticas y económicas. La caída de los zares, la desaparición del Imperio Austro-Húngaro, la primera gran guerra y el surgimiento de los Estados Unidos como gran potencia son eventos capitales que no pudieron haber pasado desapercibidos para alguien tan sensible como Franz.

Lo cierto es que no está claro hasta qué punto se preocupaba Kafka de los acontecimientos que sucedían a su alrededor. Nunca pareció interesarse especialmente por la guerra o por la situación política de su país y, por si fuera poco, al estallar el primer conflicto mundial, por su débil constitución física, fue declarado exento del servicio militar.

Toda esa angustia personal combinada con la opresión bélica y la enorme frustración que sentía por tener que trabajar en una compañía de seguros en lugar de desarrollar de tiempo completo su oficio de escritor, la volcó Kafka en La metamorfosis, su obra más representativa.

Toda esa angustia personal combinada con la opresión bélica y la enorme frustración que sentía por tener que trabajar en una compañía de seguros en lugar de desarrollar de tiempo completo su oficio de escritor, la volcó Kafka en La metamorfosis, su obra más representativa.

Recuerdo haber leído el libro en la biblioteca del colegio cuando cursaba el cuarto año de primaria. Yo no sabía nada de Kafka pero me habían llamado fuertemente la atención el siniestro escarabajo de la portada y el acre comentario de la bibliotecaria: ese libro no es para niños de tu edad.

Una vez sumergido en las primeras páginas del volumen, la descripción de Gregorio Samsa convertido en bicho ( “Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda, y, al alzar un poco la cabeza vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades, cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo.”) me causó tan fuerte impresión que esa noche comencé a incluir en mis plegarias nocturnas amanecer con bien, no correr la suerte de Gregorio. En mi cerebro infantil, por supuesto, no alcanzaba a comprender las alegorías kafkianas. Para mí, el protagonista, por causas desconocidas (eso era lo más terrible), simplemente había sido transformado en un insecto repugnante. El castigo no era consecuencia de ninguna mala acción, como solían decir los adultos, simplemente sucedía. A los nueve años difícilmente podía darme cuenta que se trataba de una novela existencialista que aludía al tema de la vida de un individuo frente a la sociedad, en este caso representada por su familia.

Lo curioso es que en esta novela, publicada originalmente en 1915 en la revista Weisse Blatter, el aspecto externo del insecto no es lo más relevante (Kafka rechazó de manera tajante que su editor colocara dibujos de bichos en la portada del libro), lo que verdaderamente importa es entender las reflexiones anímicas de Gregorio, que son las que ponen a la vista lo terrible de su situación. En este sentido, el paralelismo entre Samsa y Kafka es evidente: Samsa vive bajo el yugo del padre y trabaja largas jornadas como agente viajero para mantener a toda la familia; Kafka detesta a su padre y trabaja en una compañía de seguros para apoyar la alicaída economía familiar. Hay, además, en los personajes de La metamorfosis una hermana y una madre que, no obstante sentir pena y cariño por Gregorio-escarabajo, contagiadas por el odio del padre acabarán cediendo al desprecio, tal como harán en la vida real con Kafka-escritor, su querida y protectora hermana Ottla y la madre de ambos.

Desde las primeras páginas de la novela, la familia de Gregorio –padre, madre y hermana– harán un frente común para atenderlo en su nueva condición. Cada cual con sus acciones defenderá su punto de vista y su manera de ser. La madre, bondadosa pero débil, al principio pedirá compasión para Gregorio, pero acabará cediendo ante las presiones del padre que no se conduele por nada. Grete, la hermana, la única que se ocupa de alimentar al bicho, irónicamente devendrá en su verdugo cuando, en un intento por hacer más agradable su cautiverio forzoso, decide sacar los muebles de la habitación de Gregorio para que éste tenga “más libertad de movimiento”. Entonces Gregorio, para no perder su último reducto material de humanización, se lanza fuera del cuarto para defender su hábitat. Una lluvia de manzanas cae sobre su lomo. Es el padre quien no soporta la idea de ver fuera de su encierro al monstruo. Si nadie lo ve, terminará por no existir: el mismo razonamiento que llevará a los alemanes a encerrar judíos en guetos. Este será el inicio del fin: una de las frutas va a quedar incrustada en la espalda de Gregorio provocándole una herida de la que no se repondrá jamás.

Muchos críticos de Kafka, basados en la admiración que el checo sentía por Pascal y Kierkegaard, han querido ver en La metamorfosis interpretaciones teológicas. Dice Bloom que “si algo resulta misterioso en Kafka es porque él y su escritura poseen una autoridad espiritual para muchos de nosotros, al igual que la poseyeron anteriormente Wordsworth y Tolstoi, aunque ya no. Es de presumir que el aura curiosamente religiosa de Kafka también se desvanezca algún día, pero todavía se mantiene”.

Esta religiosidad, que rara vez aparece en sus escritos, tiene origen en su judaísmo, pues aunque Kafka desdeñe de él, toda esa voluntad de subsistir y de manifestarse, recuerda mucho los esfuerzos históricos del pueblo de Abraham por mantener indestructibles sus costumbres por encima de las adversidades. Nunca sabremos si Kafka, como dicen algunos, intentó establecer con La metamorfosis semejanzas con la condición judía de su país, lo que sí está claro es que a lo largo de todo el texto, dentro de su misma extrañeza, permea una liberación de lo represivo que eleva el relato al rango de lo místico.

A casi cien años de su publicación La metamorfosis continúa subyugando a los lectores de nuevas generaciones no sólo por su bizarro argumento y la opresiva descripción del ambiente, sino porque constituye un claro reflejo de esta desesperanza que parece haberse apoderado del alma humana en el nuevo siglo. La historia de Gregorio Samsa, un texto capaz de provocar múltiples interpretaciones y de anticipar la deshumanización de los tiempos modernos, ayudó a Kafka a erigirse como uno de los escritores más emblemáticos de la literatura moderna. Su intensidad y trascendencia es comparable al Ulises, de Joyce o a En Busca del tiempo perdido, de Proust.

Kafka, según Bloom “un ironista demasiado inteligente como para creer que su arte o su vida podían mezclarse de una manera suficientemente profunda con la diversidad del mundo”, es un autor al que es indispensable leer cuando se quieren entender los orígenes de la literatura contemporánea.

Archivado en: Uncategorized Tagged: Franz Kafka

October 29, 2013

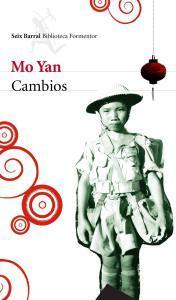

“Cambios”, la novela más reciente de Mo Yan, Premio Nobel 2012

Aun cuando la crítica especializada ha dicho que este relato autobiográfico no es el mejor trabajo del chino Mo Yan, recomiendo acercarse a él por dos razones: su fluidez y autenticidad.

Aun cuando la crítica especializada ha dicho que este relato autobiográfico no es el mejor trabajo del chino Mo Yan, recomiendo acercarse a él por dos razones: su fluidez y autenticidad.

Escrita dos años antes de que la Academia Sueca diera a conocer al ganador del Nobel de Literatura 2012, esta novela narra cuarenta años de historia de China vistos por los ojos de un niño, hijo de campesinos, que sueña con llegar a ser camionero o militar, sin imaginarse que algún día habrá de convertirse en un importantísimo escritor.

Cuando se quiere, se puede, parece ser el colofón de la historia (recuérdese que el autor no estudió más allá de la primaria y hoy es una referencia en la literatura universal). Y es tal la certeza con la que Mo Yan sustenta este precepto que, por momentos, Cambios, no obstante su amenidad, se vuelve una novela complaciente con el sistema comunista del Dragón Rojo. Entonces, allí, donde el autor pudo haber aprovechado la oportunidad para sincerarse con sus lectores y compartir su verdadero punto de vista sobre su entrada al Ejército de Liberación Popular en la época de la Revolución Cultural, apenas critica someramente al régimen.

Por lo tanto, algunos aspectos relevantes que pudieron haber llegado a ser notables, en Cambios terminan por convertirse en meras anécdotas cómicas y pintorescas, desperdiciando una oportunidad única de expiación literaria.

Por lo tanto, algunos aspectos relevantes que pudieron haber llegado a ser notables, en Cambios terminan por convertirse en meras anécdotas cómicas y pintorescas, desperdiciando una oportunidad única de expiación literaria.

Con todo, no hay que dejarse llevar por la primera impresión: más allá de la simple anécdota, hay en esta breve autobiografía, historias dentro de la historia que dejan reflexionando al lector, frases lapidarias que bien vale la pena rescatar y compartir en el Facebook (ahora que está tan de moda):

“Sabía que para un escritor, cualquiera que sea su nivel de estudios, lo que importa es su obra”

“Indudablemente, eso formaba parte de las cosas inconcebibles, lo que demuestra que los asuntos de este mundo sufren infinitos cambios y evoluciones, que la suerte reúne a las parejas predestinadas a través de las más extrañas e imprevisibles coincidencias. No hay nada imposible”.

Y no hay imposibles, dirán posteriormente los detractores de Mo Yan, porque en la vida cada quien habla de cómo le fue en la feria y, en este caso, al autor de Cambios, pese a quien le pese, le ha ido más que bien en el terreno del mundo de las letras.

A Mo Yan, considerado por muchos como el Kafka, Faulkner o García Márquez chino, hay que leerlo antes de juzgarlo. Más allá de sus filiaciones partidistas, es un escritor satírico que desde sus primeras novelas ha mostrado, bajo un relieve nostálgico y sarcástico, la realidad de su país y la dura y triste vida del campesinado, sector del cual su familia formaba parte.

Cambios, para finalizar, me parece una novela ligera ideal para acercarse a Mo Yan para posteriormente continuar con sus grandes trabajos (Sorgo rojo, Grandes pechos, amplias caderas y La balada del ajo)

Cambios/ Mo Yan. /Edit Seix Barral 2012, España/ 127 pp.

Archivado en: Reseña literaria Tagged: Cambios, la Academia, Mo Yan

October 7, 2013

Cabriolas

Para Beatriz Espejo

Le parecen repugnantes y sucios; dice que está cansada de limpiar las heces que dejan caer desde los abanicos de techo y de oírlos durante la madrugada. Es realmente tonta mi mujer; debería estar contenta: gracias a ellos no me he ido de la casa.

Le parecen repugnantes y sucios; dice que está cansada de limpiar las heces que dejan caer desde los abanicos de techo y de oírlos durante la madrugada. Es realmente tonta mi mujer; debería estar contenta: gracias a ellos no me he ido de la casa.

Ayer, durante la cena, Ofelia hizo un berrinche mayúsculo. Un pequeño excremento blanquecino en el borde de su taza de café con leche desató su histeria. Aporreó las manos sobre el cristal que recubre la mesa:

—¡Estoy hasta la madre de esos bichos asquerosos!

No hice caso. Me esforcé por no sonreír y me limité a engullir, sin levantar la vista del plato, un bocado del delicioso omelette de espinacas que ella me había preparado para celebrar nuestro aniversario.

Lo que me hizo alzar la vista la primera vez que los descubrí fue su vivacidad. Comprendí vagamente su propósito oculto: suplir la falta de lenguaje con agudos chasquidos, establecer un diálogo hipnótico. Esas pupilas, sobre todo, llamaron fuertemente mi atención: verdes e inescrutables canicas rodeadas de un cartílago rosa y suave. De sólo pensar que podría reflejarme en ellas, un escozor atravesó mi cuerpo.

Comencé por identificarlos: manchas, cicatrices, tamaño, color. De esta forma supe que eran cinco los minúsculos saurios que habitaban las alturas de mi casa. Tres en el área de la cocina y un par en el estudio. La piel de los primeros era oscura. Tenían los vientres hinchados —supongo que de tanta mosca— y acostumbraban salir de sus escondrijos durante la mañana. Los otros, esbeltos y transparentes, solían esperar que apareciera durante la noche frente a la computadora para dar inicio a sus juegos. Fue este dúo el que me sedujo: había en ellos algo casi humano y, a diferencia del trío de la cocina, no escapaban al sentirme. Por el contrario, parecía llenarles de júbilo. Contorsionistas de las alturas, cada noche urdían nuevas cabriolas. Tal era su delicadeza que una ráfaga de envidia y fascinación por su forma de vida comenzó a gestarse en mi cerebro.

Una noche decidí utilizar una escalera para verlos de cerca. Ofelia no sospechaba el motivo de mis frecuentes vigilias, creía que las exigencias de la editorial eran cada vez mayores —y ciertamente lo eran, aunque me tenían sin cuidado. A eso de las diez, antes de retirarse a la cama, mientras traducía comme amande a la attente de la première morsure… vino al estudio:

—Pobre de ti, mira la hora que es. Ni siquiera ganas lo suficiente para vivir como Dios manda. ¿Hasta cuándo piensas continuar con ese trabajo de mierda?

Nada dije.

Continué absorto en mi tarea sin levantar la vista del teclado hasta oír el portazo que indicaba su partida.

Apenas vieron mi figura ascender, corrieron a refugiarse detrás de la reproducción del “Chat noir” de Toulouse-Lautrec, que tanto le gustaba a Ofelia.

Ansioso, hice un alto en el tercer peldaño. Sabía que de un momento a otro iban a salir; sudaba y las sienes me latían con fuerza. A los pocos minutos, uno de ellos comenzó a acercarse, arrastrando su vientre sobre la rugosidad de la pared, zigzagueando con ayuda de sus delicadas manitas de cuatro dedos hasta que se detuvo y fijó sus pupilas verdeazules en las mías. Entonces, en la profundidad esmeralda de aquellas medias lunas, descubrí la entrada a un crepúsculo silente, a un abismo de calma.

Era inútil sustraerse a su terrible luz, al influjo de su fulgor y al llamado de aquella inteligencia superior, ajena a cuanto yo conocía. Quise apartarme, pero el vértigo me lo impidió y, en ese instante, sentí un golpe de sol en los ojos.

Ahora sé que esto tenía que ocurrir. Después de todo, yo propicié el encuentro. Y no me arrepiento. He aprendido, entre otras cosas, a disfrutar de esta libertad en las alturas y a enriquecer la variedad de mis chasquidos. La noche de ayer fue para retozar; corrimos un buen rato hasta yacer uno encima del otro. Así permanecimos quietos, muy quietos, como petrificados, mirando a Ofelia.

Archivado en: cuento

July 24, 2013

Las letras yucatecas más allá de la Internet

En Noviembre del año pasado, Editorial Dante – empresa yucateca empeñada desde hace más de 30 años en distribuir buena literatura a los habitantes del sureste mexicano- publicó nueve libros surgidos de su segundo Concurso de Creación Literaria.

En Noviembre del año pasado, Editorial Dante – empresa yucateca empeñada desde hace más de 30 años en distribuir buena literatura a los habitantes del sureste mexicano- publicó nueve libros surgidos de su segundo Concurso de Creación Literaria.

En palabras del narrador Adolfo Fernández Gárate, director editorial de dicha empresa librera, este certamen tiene como propósito “promover y dar a conocer el trabajo de los creadores literarios de la Península de Yucatán”.

Siguiendo el consejo de Adolfo, y habiendo sido el que esto escribe miembro del jurado que seleccionó a los vencedores, me atrevo a recomendar como lectura de verano dos cuentarios que forman parte de los libros ganadores. Me refiero a “Cuentos de sexo, drogas y rock and roll”, de Rigel Solís Rodríguez y “De regreso a la noche”, de Felipe Alí Santamaría Ricci.

A pesar de que ambos tienen estilos muy diferentes, tanto Rigel como Felipe cumplen con una premisa indispensable para trascender en la literatura del siglo XXI: seducir, atrapar y divertir al lector.

Rigel pertenece a la estirpe de los escritores mexicanos, cada vez más escasa, capaces de aliviar el infortunio con la risa. Por sus páginas desfilan rockeros lujuriosos, semi intelectuales metidos a exploradores, ejidatarios justicieros, clase medieros adictos a la mota y hasta un perro suicida. Sus 18 cuentos cortos están fabricados con una mezcla de cinismo, irreverencia, sarcasmo y mala leche que obligan al lector más escéptico a quitarse el sombrero. No exagero al decir que “Cuentos de sexo, drogas y rock and roll” es un libro al que hay que acercarse con la vejiga vacía, para evitar “wisharse” de risa durante su lectura.

Por otra parte, un acierto (que algunos puristas condenarían) de estos relatos es que, no obstante estar plagados de yucatequismos, en ningún momento el narrador se preocupa por explicar su significado. Son las acciones y circunstancias de los personajes los que indican al lector de qué va el asunto. De esta manera, acaso sin proponérselo, el autor “universaliza” vocablos y despierta en las ganas de conocer más sobre el modo de vida de los habitantes de la hermana República Yucateca. Acaso lo único que podríamos reclamarle a Rigel es la falta de rigor argumental en algunas historias que parecen desdibujarse con demasiada rapidez en la mente de los lectores.

Por otra parte, un acierto (que algunos puristas condenarían) de estos relatos es que, no obstante estar plagados de yucatequismos, en ningún momento el narrador se preocupa por explicar su significado. Son las acciones y circunstancias de los personajes los que indican al lector de qué va el asunto. De esta manera, acaso sin proponérselo, el autor “universaliza” vocablos y despierta en las ganas de conocer más sobre el modo de vida de los habitantes de la hermana República Yucateca. Acaso lo único que podríamos reclamarle a Rigel es la falta de rigor argumental en algunas historias que parecen desdibujarse con demasiada rapidez en la mente de los lectores.

El caso de Santamaría es diferente. Se trata de un narrador -de apenas 19 años- que escribe con una seriedad literaria asombrosa. Desde que leí la primera de sus historias me di cuenta que estaba frente a un artista con un rigor personal extremo. Dice Felipe Alí, en la contraportada del libro que éste, su primer trabajo, “es resultado del aprendizaje de tres años donde se conjugan, en una primerísima exploración, algunos discursos y estructuras narrativas en donde me atreví a hacer pequeñas experimentaciones”. Totalmente de acuerdo: se agradece que Santamaría se salga de las aburridas estructuras lineales que desfavorecen la buena literatura. Y aunque, debo decirlo, algunos de sus finales no me parecieron tan convincentes (En “Lo que faltaba”, por ejemplo, una excelente historia sobre lo frustrante que puede llegar a ser trabajar en Burguer King, me hubiera encantado que el personaje principal terminara por sacar la angustia acumulada de otra manera), no puedo dejar de reconocer que Santamaría ha tenido el acierto de crear en las páginas de este volumen un pequeño teatro de este mundo, una hechizante comedia humana digna de ser revisitada. Infidelidades, fantasías sexuales, hastío conyugal, perros parlantes y secuestro se conjugan para hacer que “De regreso a la noche”, sea una lectura más que recomendable.

Miembros de una nueva y pujante generación que no se conforma con facebokear y subir a la red sus trabajos por las madrugadas, Felipe Alí Santamaría y Rigel Solís, estoy seguro, seguirán dando mucho de qué hablar en la historia de la literatura contemporánea yucateca.

June 7, 2013

Convenios

Para Raúl Rodríguez Cetina, i.m.

Stephen ha dejado una nota en el lobby del hotel avisando que vendrá a las siete. Laura me mira y, por la manera que aprieta los labios y levanta las cejas, intuyo lo que no se atreve a decirme. Entramos al ascensor en silencio. Una camarera negra con cofia nos acompaña. Huele mal, el hedor agrio de sus sobacos impregna el espacio. Aguanto la respiración. El tiempo que tardamos en llegar al tercer piso se vuelve eterno. Queríamos hospedarnos en el Nikko, pero no tuvimos otra opción que este hotelito art decó de habitaciones reducidas. Hubiera sido un despilfarro.

Stephen ha dejado una nota en el lobby del hotel avisando que vendrá a las siete. Laura me mira y, por la manera que aprieta los labios y levanta las cejas, intuyo lo que no se atreve a decirme. Entramos al ascensor en silencio. Una camarera negra con cofia nos acompaña. Huele mal, el hedor agrio de sus sobacos impregna el espacio. Aguanto la respiración. El tiempo que tardamos en llegar al tercer piso se vuelve eterno. Queríamos hospedarnos en el Nikko, pero no tuvimos otra opción que este hotelito art decó de habitaciones reducidas. Hubiera sido un despilfarro.

En punto de las siete salimos por la puerta del ascensor directo al lobby. Esta vez el aroma dulce del perfume de Laura mitiga la atmósfera. Con la vista recorro el sitio hasta descubrir la figura del gringo que se acerca con paso lento. Lleva un traje de tweed, pantalones grises y zapatos Oxford. Sus gruesos lentes, la calvicie y el color pálido de la piel lo hacen verse más viejo de lo que en realidad es.

—¿Has esperado mucho? —le tiendo la mano.

Laura se mantiene de pie, asida a mi brazo; apenas es audible el “como estás” que surge de sus labios.

—Unos cuantos minutos. ¿Qué tal el viaje?

—El vuelo se retrasó. El aeropuerto de la Ciudad de México llegó a su límite.

Laura permanece callada.

—Si no les importa, preferiría que nos quedáramos en el restaurante del hotel. Escuché en la radio que habrá una manifestación, han comenzado a cerrar las calles.

Había olvidado el pretencioso acento de Stephen. Me fastidia.

—¿Estás de acuerdo?

Laura se encoje de hombros y suelta un lacónico por-mí-no-hay-problema que me tranquiliza.

Nos asignan una mesa junto al ventanal. Afuera llovizna, hace frío. El golpe del viento obliga a los transeúntes a caminar aprisa y a los mendigos a buscar refugio en el quicio de los comercios cerrados. Tras el vidrio que nos separa de la calle, sin que parezca importarle, una mujer de cráneo afeitado y llagas en el cuello nos observa. Extiende su mano suplicante hacia nosotros. En el rostro de Laura se dibuja una mueca de asco.

Nos asignan una mesa junto al ventanal. Afuera llovizna, hace frío. El golpe del viento obliga a los transeúntes a caminar aprisa y a los mendigos a buscar refugio en el quicio de los comercios cerrados. Tras el vidrio que nos separa de la calle, sin que parezca importarle, una mujer de cráneo afeitado y llagas en el cuello nos observa. Extiende su mano suplicante hacia nosotros. En el rostro de Laura se dibuja una mueca de asco.

—VIH —comenta Stephen—. Hay decenas como ella deambulando por la ciudad. San Francisco se ha vuelto demasiado tolerante con los parias.

El gringo se levanta. Desde nuestra mesa lo observo gesticular mientras saca unos dólares de su cartera y conviene algo con el gerente. En cuestión de minutos, con el dinero en las manos, la enferma se retira de nuestra vista. Laura agradece esta deferencia con una falsa sonrisa. Alzo la mano para llamar al mesero.

Con la carta de vinos el semblante de mi mujer se ilumina. La elección recae en Stephen.

—Romanée-St -Vivant, 2005, excelente para comenzar.

Minutos después el mesero se acerca con la que será la primera botella de la noche. Mientras el hombre descorcha, Laura intenta disimular su ansiedad: juguetea con la servilleta, baja la mirada, la vuelve a levantar. El aroma afrutado del caldo se esparce, anticipándonos su sabor.

Antes de probarlo ha caído un montón de migas sobre el mantel oscuro. Sthepen devora panecillos con mantequilla y habla sin importarle que pequeñas gotas de saliva nos pringuen. Pendejo. Contengo la repugnancia. Me cuesta trabajo entender que mi mujer haya estado a punto de casarse con este paquidermo albino. Él la conoció antes que yo. Laura era asistente de mi padre y Stephen llegó a la ciudad con la intención de trasladar a México sus fábricas de ropa de mezclilla. Me encontraba en el trance de mi tercer divorcio. La seriedad con la que Laura asumía su papel de ejecutiva contrastaba con su juventud. Era difícil no admirarse de su sagacidad para desenvolverse en las reuniones del consejo. Sus opiniones certeras, la aquiescencia en sus ojos verdes, la claridad en sus planteamientos, su inteligente administración de escotes, su eficiencia, las piernas que, pese al calor, solía llevar enfundadas en medias oscuras. Cuando nos presentaron, el olor que dejó en mí luego del beso en la mejilla, terminó por convencerme de cuánto valía.

—¿Se te antoja algo? —se dirige Stephen a mi esposa.

—No tengo mucha hambre.

—¿Qué tal una antipasto? ¿O prefieres una tabla de quesos? —se empecina el gringo en que ella elija.

—El antipasto suena bien —trato de aligerar el ambiente.

—¿Laura? —insiste.

Mi mujer suspira, asiente con la cabeza y sonríe abiertamente. Parece tranquilizarse. Nunca deja de sorprenderme. Una semana después de haberla conocido le pedí que me acompañara a Cancún. Llevábamos varios años tratando de vender un alicaído hotel, propiedad de la familia. Supuse que su presencia ayudaría. No me equivoqué. El flirteo que estableció con el comprador fue decisivo. Recuerdo que esa misma noche festejamos el éxito bebiendo champaña en la king size de nuestra suite. Escarmentado por los problemas legales de mi divorcio, en ese momento lo último que me pasó por la cabeza fue establecer un nuevo compromiso. Por eso no tuve celos cuando, días después, me confesó que Stephen la había invitado a salir. La animé a aceptar. Juzgué conveniente para los intereses del negocio que este gringo adinerado estuviera bajo su influjo.

Mi mujer suspira, asiente con la cabeza y sonríe abiertamente. Parece tranquilizarse. Nunca deja de sorprenderme. Una semana después de haberla conocido le pedí que me acompañara a Cancún. Llevábamos varios años tratando de vender un alicaído hotel, propiedad de la familia. Supuse que su presencia ayudaría. No me equivoqué. El flirteo que estableció con el comprador fue decisivo. Recuerdo que esa misma noche festejamos el éxito bebiendo champaña en la king size de nuestra suite. Escarmentado por los problemas legales de mi divorcio, en ese momento lo último que me pasó por la cabeza fue establecer un nuevo compromiso. Por eso no tuve celos cuando, días después, me confesó que Stephen la había invitado a salir. La animé a aceptar. Juzgué conveniente para los intereses del negocio que este gringo adinerado estuviera bajo su influjo.

Con la tercera botella, Laura se ha relajado por completo. Sus ojos chispean, escucha atenta. Ahora la conversación gira en torno a la guerra.

—Sólo beneficia a unos cuantos. Los republicanos están perdidos. Nunca estuvo peor el déficit comercial.

—No opinabas lo mismo hace unos años.

—Lo sé. La diferencia es que antes la economía marchaba sin importar el número de árabes muertos. El cuento de las armas químicas va a costarnos caro.

—¿Y el petróleo? —pregunta Laura antes de dar un sorbo.

—El petróleo —se lleva Stephen una lasca de prosciutto a la boca —. Hay de sobra en Latinoamérica. Allí están Brasil, México… Venezuela, que siempre ha sido nuestra fuente de aprovisionamiento. Ni siquiera el chimpancé que tiene por presidente es capaz de cambiar eso.

—En lugar de gastar en armamento, Bush debería de invertir en la industria—. Se ha exaltado. Hace una pausa. Bebe. Como muchos de sus compatriotas le preocupan sus inversiones. Los conozco bien: viven como reyes pero tienen hipotecado hasta el culo.

—El negocio de los textiles va muy mal —recalca.

La frase me alarma. Trato de buscar complicidad en el semblante de mi mujer, pero está demasiado entretenida bebiendo. Hace tiempo que las desfibradoras tampoco son negocio, aunque el necio de mi padre se niega a aceptarlo. No me imagino sin los ingresos por las rentas. ¿Y la hipoteca? ¿El viaje comprometido a las Olimpiadas? ¿Y los estudios de mis hermanas en el extranjero? ¡Como él se la vive bebiendo whisky con sus amigos en el Country Club añorando un país que ya no existe! Pobre papá, abomina de los políticos, pero es el primero en acudir a las cenas que ofrece el gobernador a los empresarios. No acepta que estamos a punto de la quiebra. De no haber sido por Laura, jamás hubiéramos podido alquilarle a Stephen nuestros edificios. Nunca quise saber cómo lo consiguió. Ni siquiera a mi madre le permití que tocara el tema. Menos, después de nuestra boda. Y ahora que vence el contrato, la mujer me viene con escrúpulos.

“Me decepciona que lo aceptes con tanta naturalidad”. ¿Y qué esperaba? ¿Será que no entiende que lo único importante es regresar a México con el convenio renovado?

—Mi copa está vacía —el fraseo pastoso de Laura me trae de vuelta a la conversación. ¿Estará ya ebria? Sus párpados parecen pesarle, pero insiste en beber. El gringo sirve de nuevo, levanta su mano y con una expresión que le hace mostrar sus dientes blanqueados, propone un brindis.

—Por la prórroga del arrendamiento.

Laura agota el tinto hasta el fondo. Tiene una expresión condescendiente. Se pone de pie, posa la mano sobre el hombro de Stephen mientras anuncia que regresa al cuarto. Se dirige al elevador. Por un momento se detiene, se vuelve hacia la mesa y luego retoma el rumbo, exagerando su caminar ondulante. El vestido entallado resalta la redondez de sus nalgas. Stephen le sigue el trasero con la mirada. Intercambiamos una complicidad sonriente. Afuera, crece el rumor de la manifestación.

May 29, 2013

De vuelta a La Negrita

Espigo entre mis recuerdos uno muy vívido, en tonos blanco y negro, en una época desvaída en que los años transcurrían con una lentitud incorpórea. Trata de un sábado al mediodía, en una cantina atestada de gente donde el barullo de los parroquianos se confunde con el chocar de las botellas sobre mesas de metal, los arpegios de guitarra y las voces de un trío que canta melodías yucatecas. Reconozco las estrofas de Quisiera de Guty Cárdenas. El propietario del bar, un hombre robusto y de pómulos hundidos, y al que todo mundo conoce por el sobrenombre de el “Chino” Escalante, atiende desde la barra a la clientela. A pesar del calor meridano, viste guayabera blanca de mangas largas; supervisa que a ninguna mesa le falte botana, y mucho menos bebida. A través de un agujero en la pared que une el salón principal con la cocina, como si se tratara de un mágico cuerno de la abundancia, brotan sin descanso charolas rebosantes de jícama con chile, remolacha curtida, papa con chorizo, chicharra en salpicón, empanaditas de frijoles y pequeñas raciones de “sikilpak”. Nada que empance a los bebedores, a La Negrita se viene a beber, no a almorzar, suele decir el “Chino” cuando alguien le reclama que allá, por el rumbo de la Plancha, acaban de abrir La Prosperidad, un bar donde el queso relleno y los lomitos de Valladolid son cosa corriente en el menú botanero.

Espigo entre mis recuerdos uno muy vívido, en tonos blanco y negro, en una época desvaída en que los años transcurrían con una lentitud incorpórea. Trata de un sábado al mediodía, en una cantina atestada de gente donde el barullo de los parroquianos se confunde con el chocar de las botellas sobre mesas de metal, los arpegios de guitarra y las voces de un trío que canta melodías yucatecas. Reconozco las estrofas de Quisiera de Guty Cárdenas. El propietario del bar, un hombre robusto y de pómulos hundidos, y al que todo mundo conoce por el sobrenombre de el “Chino” Escalante, atiende desde la barra a la clientela. A pesar del calor meridano, viste guayabera blanca de mangas largas; supervisa que a ninguna mesa le falte botana, y mucho menos bebida. A través de un agujero en la pared que une el salón principal con la cocina, como si se tratara de un mágico cuerno de la abundancia, brotan sin descanso charolas rebosantes de jícama con chile, remolacha curtida, papa con chorizo, chicharra en salpicón, empanaditas de frijoles y pequeñas raciones de “sikilpak”. Nada que empance a los bebedores, a La Negrita se viene a beber, no a almorzar, suele decir el “Chino” cuando alguien le reclama que allá, por el rumbo de la Plancha, acaban de abrir La Prosperidad, un bar donde el queso relleno y los lomitos de Valladolid son cosa corriente en el menú botanero.

Me veo sentado en una silla grande, ante una mesa que me queda alta, en un rincón de este salón cerveza ubicado en la confluencia de las calles 49 por 62, acompañando a mi padre que apura ya su segunda León Negra de la tarde y está a punto de pedir un Madero cinco equis “pintado” o tal vez un whiskie Ballantines, bebidas de moda entre los profesionistas de esa época.

Papá viste aún con su bata blanca; acaba de salir de su consultorio y no tuvo tiempo de – o más bien no quiso – pasar a casa a cambiarse de ropa. Se le mira contento, satisfecho. Ni siquiera las noticias de los muertos por “El Halconazo” han alterado su rutina de los fines de semana. Puedo adivinar en sus gestos, en el gusto con el que espumea de cerveza su bigote, en la forma en que conversa con el cantinero, en el modo en que sonríe y saluda a las personas cuando lo llaman doctor, una inequívoca expresión de triunfo. Me han servido un refresco de toronja pero como siempre, él permite que yo tome algunos tragos de su cerveza que me saben a gloria. Y nadie parece tomar en cuenta mi presencia…, ni siquiera papá que ahora conversa animadamente con un hombre mayor al que por su atuendo blanco, supongo también médico. Los veo platicar con buen ánimo, deteniendo su charla únicamente para disminuir el nivel de sus vasos jaiboleros, como viejos amigos que hace mucho no se encuentran y saldan una cita pendiente.

Mi padre sonríe y creo descubrir, entre la bruma provocada por los sorbos de cerveza y el dulzor de mi segundo refresco de toronja, como los semitas bíblicos, los egipcios faraónicos, los antiguos persas y los hindús del Ramayana, que no hay mayor felicidad que ésta: la del hombre que ha alcanzado el privilegio de beber y conversar con sus semejantes, sin que le preocupe absolutamente nada de lo que sucede a su alrededor.

Más tarde, cuando el humo de los cigarros empieza a enrojecerme las pupilas y las botanas se circunscriben a platos de cacahuates y pepitas de calabaza, papá mira su reloj de pulsera y suelta un lacónico ya es hora que anticipa el fin de nuestro edén. Apura el resto de su trago y le hace señas al mesero para que traiga la cuenta. Y es, precisamente en este momento de la evocación, al reconocerme a punto de partir de La Negrita, en que todo cobra sentido. Lo miro ponerse de pie y pasarme el brazo por los hombros mientras tararea Pensamiento, el último bolero que habremos de escucharle al trío.

Antes de cruzar la puerta abatible de la cantina de mi memoria, echo una última mirada al sitio y alcanzo a ver, con un sabor a pérdida impregnado en la boca, cómo a mis espaldas empieza a oscurecerse la imagen de aquel territorio de felicidades.

Carlos Martín Briceño's Blog

- Carlos Martín Briceño's profile

- 15 followers