Carlos Martín Briceño's Blog, page 4

May 8, 2015

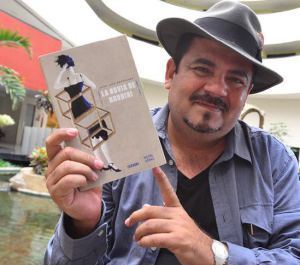

La novia de Houdini o los ilusionistas de la palabra

Fue hace doce años, en la ciudad de Mérida, en una sesión del célebre, y ahora en receso, taller literario del Centro Yucateco de Escritores, donde conocí a Juan José Rodríguez.

Fue hace doce años, en la ciudad de Mérida, en una sesión del célebre, y ahora en receso, taller literario del Centro Yucateco de Escritores, donde conocí a Juan José Rodríguez.

Jorge Lara, coordinador de aquel taller, que a decir de Rosa Beltrán “agrupaba a un conjunto de poetas y narradores talentosos, con mucha maña y mala leche”, solía invitar, eventualmente, a artistas valiosos para confrontar el nivel alcanzado por sus miembros. Y Juan José, que en aquel tiempo, gracias al FONCA y al Instituto de Cultura de Yucatán, estaba haciendo una residencia artística en esta calurosa ciudad, era un ejemplo idóneo.

Para entonces, Rodríguez, no obstante su juventud, era ya considerado por la crítica especializada, como un escritor hecho y derecho. Recién había ganado el Premio Nacional de cuento Gilberto Owen, sus trabajos figuraban en revistas nacionales y extranjeras, y tenía en su currículum un libro de cuentos y tres novelas.

Aspirante a escritor, aunque lector asiduo, en aquellos años solía devorar con ahínco las recomendaciones editoriales de mis maestros, pero debo reconocer, con cierta dosis de vergüenza, que en ese momento desconocía la obra de Juanjo.

Aunque seguramente él no lo recuerda, no olvido su doble generosidad esa tarde de taller, primero, al verter su opinión, cauta pero feroz, sobre algunos de mis incipientes textos, y luego al obsequiarme una plaquette que contenía un relato de su autoría -bizarro, plagado de imágenes memorables, extraordinariamente bien contado-, titulado Masai Paris

Este relato, que transcurría en la Ciudad Luz donde se llevaba a cabo un rarísimo rito africano, y por el cual su autor recibiera en su estado natal el primer sitio de un concurso organizado por el Colegio de Bachilleres, me motivó a buscar el resto de la obra publicada del mazatleco.

Me deleité entonces con El Asesinato en la Lavandería China (1996), una trepidante novela gore de chinos vampiros, chinos narcotraficantes y chinas hermosas, que, dicho sea de paso, años más tarde sería llevada al cine por Arturo Rossoff con el título de Sangre de Familia. Me regodeé con El gran invento del siglo XX (1997), una historia de amor con aliento garciamarquiano que a la vez, constituye un homenaje al cine y un tributo al puerto de Mazatlán. La internet me permitió conocer, incluso, varios cuentos suyos que me sorprendieron. No exagero al decirles que el sinaloense se revelaba como un narrador al que había que seguir, tanto por su eficaz manejo del lenguaje, como por sus seductores argumentos.

Por eso, cuando escuché que, luego de nueve años de silencio el autor de Mi nombre es Casablanca efectuaría una nueva entrega en la colección Hotel de las Letras de la Editorial Océano, supe que no iba a defraudarnos: anticipé que sus lectores habríamos de encontrar un texto poderoso, sorprendente, igual o mejor que los anteriores.

Y no me equivoqué. La novia de Houdini es un verdadero deleite.

Se trata de una historia prodigiosa donde Rodríguez evidencia, una vez más, su maestría para enganchar al lector, para hacerle sentir que, en literatura, lejos de rebuscadas formas experimentales, no hay nada mejor que disfrutar del acto primigenio de contar y dejar al otro, capítulo tras capítulo, con las ganas de saber qué es lo que viene.

Narrada en primera persona, la trama, que de nuevo transcurre en Mazatlán, gira en torno a Abraham, un joven común, aspirante a administrador que, luego de tener un encuentro erótico con Florissa de Orsini, exótica y bella contorsionista, deduce que “jamás sería el mismo después de tal escaramuza, oficiada a la velocidad del relámpago y con la destreza de una cobra”. Entonces decide quemar sus naves, dejarlo todo y “adentrarse en esa caída libre que representa la aventura de la vida”, al lado de un cuarteto de magos y artistas nómadas que buscan El azul de Francia, diamante legendario que, por azares del destino, se encuentra en manos de una antigua familia mazatleca.

Además de Florissa, el resto del cuarteto lo conforman Lorenzo Ludovico, un habilidoso mago que le enseña a Abraham sus primeros trucos; Antonio de Orsini, un enigmático y certero lanzador de cuchillos y Shackleton, trotramundos europeo a quien solo interesa el dinero.

La novela, que arranca con un memorable capítulo donde se hace referencia al Éxodo, específicamente al pasaje donde Moisés y Aarón comparecen ante el faraón e intentan impresionarlo con el viejo truco de convertir un báculo en una serpiente al arrojarlo contra el piso, captura la atención desde el principio. Diestro creador de atmósferas, el autor de La novia de Houdini nos introduce en esta obra al ambiente nostálgico del Mazatlán de principios del siglo pasado, la misma época –vale la pena señalar– en la que transcurre El gran invento del Siglo XX.

Por otra parte, es evidente que más allá de lo imaginario, detrás de La novia de Houdini hay una extensa jornada de investigación. A lo largo de sus 179 páginas, además de rememorar numerosos capítulos de la historia, tales como la muerte de Ángela Peralta, la vida de Robert Houdin o el hundimiento del Lusitania, el narrador, por boca de sus personajes, revela la forma en que los escapistas se liberan de las cadenas, la manera en que los tahúres esquilman a sus contrincantes y el ingenioso proceso utilizado por los adivinadores de circo para conocer vida y obra de los habitantes del lugar al que arriban.

Estamos, pues, ante una historia mágica, bien contada y rica en imágenes que, gracias a su prosa ágil y manejo dosificado del suspense, seduce a todo tipo de lectores, desde el más exigente, acostumbrado a las exquisiteces del gran mundo de las letras, hasta el eventual consumidor de best sellers. Algo que solo algunos privilegiados de la narrativa latinoamericana han sido capaces de conseguir.

“Algunos le llaman suerte. Yo simplemente la llamo magia y es un oficio que puedes dominar si te dedicas a ello. Pero no solo es menester dedicarse: es necesario darlo todo”. Así, con esas palabras el Gran Ludovico se dirige a Abraham, el aprendiz, cuando decide enseñarle el arte de los naipes. Pienso que la literatura también debería abrevar de esta recomendación. Darlo todo, advierte el mago, y pareciera que el consejo va dirigido a los escritores mexicanos.

Hay que descreer de los ilusionistas, dice Juan José en una entrevista que le hacen en el Excelsior, a propósito de este trabajo.

Y sí, concuerdo con él en muchos sentidos, sobre todo en el plano literario. Hoy, que el boom de los libros alrededor del narco y la violencia ha generado materiales baladíes y que abundan en el país escritores y editores oportunistas que basan los temas de sus malas novelas en fémures bellos, áridos cielos y otras linduras, ofertas literarias como La novia de Houdini, constituyen un bálsamo para reconciliarnos con la narrativa mexicana contemporánea.

Archivado en: Comentario literario

March 25, 2015

Ruta hacia el silencio

Para mi hermano Armando

Cuando entiendes al jazz, entiendes lo que es ser libre

Thelonius Monk

Sears te cansa, te fastidia. Hace dos años que trabajas como vendedor en el mismo departamento y piso. Nueve horas diarias. De diez a siete. Da igual que llueva a cántaros, granice o nieve. En el departamento para caballeros, la temperatura se mantendrá eternamente a veinticinco grados.

Sears te cansa, te fastidia. Hace dos años que trabajas como vendedor en el mismo departamento y piso. Nueve horas diarias. De diez a siete. Da igual que llueva a cántaros, granice o nieve. En el departamento para caballeros, la temperatura se mantendrá eternamente a veinticinco grados.

Claro, no todo en el almacén parece tan malo; las comisiones, por ejemplo, son altas y alcanzan para la renta, el ron, la hierba, el cine. Y uno o dos nuevos discos compactos –que no siempre son tus preferidos– al mes.

Además, la música ambiental new age. Y tú que habías venido a la capital a estudiar jazz. ¿De dónde, te preguntas, habrá sacado el gerente la idea de que induce a los clientes a comprar en forma compulsiva? A las seis de la tarde, apenas cruces el umbral de la puerta, te colocarás el walkman: Miles Davis, camino a casa –y el bebop– se encargarán de devolverte a tu mundo.

Nunca habías escuchado mejor selección de temas. Esa noche, parecía que estabas conectado a la cabina. Al principio creíste que era una confusión; pero bastaron unos segundos para reconocer Nefertiti, la canción que habías estado buscando por todas las tiendas de discos de la ciudad. Te acercaste al aparato. No había duda: era Miles, en vivo, interpretándola. Tu cuarto se inundó de música. Menos mal que guardabas un par de cigarros de mariguana. No siempre, pensaste, se captan cosas así en la radio. A Nefertiti siguieron Foot prints; I loves you Porgy, Summertime y una melodía vieja, tocada al alimón por Davis y Charlie Parker (otro de tus favoritos). De vez en cuando se escuchaban vítores a los artistas. No hubo locutor, tampoco anuncios. Al amanecer, te venció el sueño.

Cuando abres los ojos, son mas de las ocho. Si no te apuras, llegarás tarde al almacén. El estéreo se ha quedado encendido. Sólo se escucha el susurro de las ondas de la radio sin frecuencia. La apagas. ¿A qué hora, te preguntas, se perdió el contacto? Aún cargas en el cuerpo los estragos del alcohol y, en el alma, el esplendor del jazz. El agua fría de la regadera te devuelve la lucidez. Silbas, alegre, la tonada de la última melodía. “Ayer le tocó el turno a Ornette Coleman, ojalá hoy pongan de nuevo a Miles o a Dizzy…” Con placer imaginas que probablemente nadie –excepto tú– tiene la fortuna de captar la estación. Es algo que, sin proponértelo, descubriste y que ocupa cada vez más tu tiempo. Te miras en el espejo mohoso pegado a los azulejos. Las ojeras profundas indican trece sesiones continuas jazzronhierba.

¡Cómo desearías prolongar la madrugada! La luz del sol y el ruido de la ciudad diurna se han vuelto insoportables. “Tal vez si cubriera las ventanas con papel periódico y rellenara con plastilina cuanta rendija encuentre…”

Cada día resulta más difícil mantener los ojos abiertos en el trabajo. Dormir sólo unas horas y tomar estimulantes en exceso, acaban. Mañana grabarás el programa.

Inútil. En cuanto colocas la cinta, la señal se pierde sin remedio.

Suena el teléfono. No tienes fuerzas para dejar la cama y tomar la bocina. Hace tres semanas que no tenemos noticias suyas. Pase por su liquidación. El contestador grabó el recado. En la radio, se escucha un solo de Miles Davis.

Archivado en: cuento

March 21, 2015

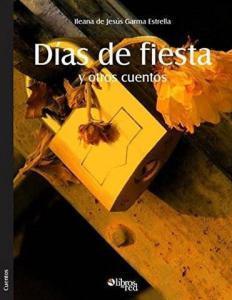

Días de fiesta, o cuando la desolación nos alcance

Recuerdo que cuando empezaba a escribir, un editor me dijo que, tanto por las exigencias del mercado como por respeto al lector, cualquier libro de cuentos que aspirase a ser publicado, tendría que tener una verdadera “unidad temática”. Aunque en ese momento no entendí a ciencia cierta a qué se refería, con tal de no parecer neófito, decidí quedarme callado. Me limité a seguir escuchando la perorata de aquel editor jaliciense quien, por cierto, al cabo rechazaría tajantemente mi primer libro, precisamente, por carecer de aquel requisito.

Recuerdo que cuando empezaba a escribir, un editor me dijo que, tanto por las exigencias del mercado como por respeto al lector, cualquier libro de cuentos que aspirase a ser publicado, tendría que tener una verdadera “unidad temática”. Aunque en ese momento no entendí a ciencia cierta a qué se refería, con tal de no parecer neófito, decidí quedarme callado. Me limité a seguir escuchando la perorata de aquel editor jaliciense quien, por cierto, al cabo rechazaría tajantemente mi primer libro, precisamente, por carecer de aquel requisito.

Con el paso del tiempo entendí lo que aquello significaba: que nadie debería escribir un cuentario donde hubiera temas “de chile de dulce y de manteca”. Pensado en lo anterior, si hubiera que escoger una palabra para definir el hilo conductor o la unidad temática en los textos de Días de fiesta, el libro que hoy nos convoca, ésta sería, sin duda la palabra Desolación.

Desolar, dice la Real Academia Española, tiene que ver con afligirse y angustiarse en extremo. Y es así, precisamente, como viven todos y cada uno de los personajes de este libro de Ileana Garma. No estamos pues, ante un volumen complaciente, pero tampoco ante un libro violento o dramático, como cabría esperar de estas historias donde nadie es feliz. Ileana, ganadora del prestigioso premio de poesía Caza de letras, de la UNAM, con un hermosísimo poemario titulado Ternura, nos obsequia en éste, su primer libro de cuentos, una colección extraña, hermosamente triste, cuya belleza radica en la fuerza poética de sus descripciones.

Así, en medio de las peores escenas de algunos de estos relatos es posible encontrar una imagen del entorno que nos reconcilia con la vida.

Como en el carveriano cuento La cena, cuando madre e hija devoran salchichas grasosas sin dirigirse la palabra y la tensión puede cortarse con cuchillo y afuera “el viento gira como un tigre hambriento”. O como en el chejoviano cuento El beso, cuando la protagonista decide emprender el regreso a la ciudad a continuar con su monótona vida, sin haberse atrevido siquiera a acercarse al campesino de piel bronceada y ojos penetrantes que la ha cautivado, y descubre que “la noche despertó poco a poco en tonos azules”. O mejor aún, como en el caso de Adán, el protagonista de Feliz cumpleaños, cuando, luego del pleito definitivo ve llorar a Susana y la mira alejarse “bajo la catarata de árboles nocturnos”.

Dividido en cuatro apartados, Días de fiesta contiene nueve historias, seis de ellas contadas en primera persona. Historias que, en algún momento, bien hubieran podido formar parte de la trama de una novela.

En el primer apartado, titulado Tres cárceles, la autora presenta un trío de fábulas, aparentemente sin conexión, que solo al final de su lectura podemos entender sus entresijos. Es cuando descubrimos que tanto la vendedora de pájaros que anhela dejar la soltería, como el profesor de primaria que renuncia a la ciudad y decide irse a dar clases a una ranchería, y hasta la mujer mayor olvidada por sus familiares y que mata el tiempo tejiendo chambritas y mirando películas gringas en un feo restaurante chino, lo único que desean hacer con sus acciones incongruentes es llamar la atención, colorear un tanto la grisura de sus existencias.

En Todo es así de simple, el segundo apartado, y el que bajo mi punto de vista es el mejor logrado de los cuatro, Ileana no oculta su admiración por Raymond Carver. Los dos relatos que lo componen, La cena y Feliz cumpleaños, bajo su aparente sencillez, revelan una profunda angustia contenida que pugna por escapar en forma de letras.

Niños y El beso se titulan los dos cuentos cortos que conforman Un mínimo detalle imprevisible, el apartado número tres. Aquí, Ileana Garma nos lleva de viaje a Sudamérica, a una fría playa peruana, quiero suponer, por aquello de la inca-cola, donde la protagonista ha quedado de verse con un novio cibernético. Más tarde, la autora decidirá pasearnos por un bosque cercano al DF, donde una mujer divorciada intenta cabalgar y hallar de nuevo su lugar en el mundo.

Cierra el volumen con el apartado que presta su nombre al título: Días de fiesta. Aquí, muy al estilo de Murakami, conviven dos historias urbanas de jóvenes, sazonadas con mucho alcohol, sexo y suicidio.

Cito:

“Todo aquello era parte de la euforia de esos días. De las fiestas que se encadenaban a otras fiestas, y que nos dejaban con un vacío permanente, incapaces de soportar ya el viaje de regreso a nuestras casas, los trenes de la cinco de la mañana, en medio de tanta gente preparada para el trabajo, con sus vidas bien ajustadas como una corbata de lino”

Los puristas dirán que estos no son cuentos, que la voz poética de Ileana Garma ha permeado tanto los relatos de Días de fiesta que corren el riesgo de perder su fuerza narrativa y trocar en estampas literarias, en imágenes de belleza tenue con personajes tristísimos. A esos envidiosos yo les diría que, lejos de bucear en los intrincados recovecos de las reglas, mejor déjense llevar y disfruten de la narrativa diferente de esta extraordinaria poeta a quien felicito por atreverse a cortar sus amarres y lanzarse a recorrer el intrincado y sinuoso camino del cuento.

Archivado en: Comentario literario Tagged: Ileana Garma, libro de cuentos

February 27, 2015

El instrumento de Dios

Para mi hermano Enrique

—¿Qué es lo que me trae aquí? —preguntó la vieja por segunda vez.

—Una buena pieza…; una pitillera…de plata…véala.

Fiodor Dostoyevski

Una vez que termina, guarda el formón chorreante en el maletín de cuero, sale de la casa cerrando tras de sí la puerta. La calle está vacía; es una de esas tardes de verano en que el calor quema con fuerza y obliga a todos a buscar refugio en sus hogares. Ya casi es la hora del almuerzo. Avanza rápido, con la cabeza gacha; un zumbido ensordecedor llena sus oídos; el trayecto le parece interminable, trata de no pisar las líneas divisorias que decoran la acera de concreto, como si actuara para un público parapetado tras los miriñaques polvorientos de los inmuebles. Justo antes de llegar a la cantina, una mujer mayor, con amabilidad, le saluda; él, no hace caso (ella contará después que en ese instante vio en el reflejo de su mirada al mismo diablo).

Una vez que termina, guarda el formón chorreante en el maletín de cuero, sale de la casa cerrando tras de sí la puerta. La calle está vacía; es una de esas tardes de verano en que el calor quema con fuerza y obliga a todos a buscar refugio en sus hogares. Ya casi es la hora del almuerzo. Avanza rápido, con la cabeza gacha; un zumbido ensordecedor llena sus oídos; el trayecto le parece interminable, trata de no pisar las líneas divisorias que decoran la acera de concreto, como si actuara para un público parapetado tras los miriñaques polvorientos de los inmuebles. Justo antes de llegar a la cantina, una mujer mayor, con amabilidad, le saluda; él, no hace caso (ella contará después que en ese instante vio en el reflejo de su mirada al mismo diablo).

Ya en el bar, va derecho al baño; bajo el chorro de agua del lavabo, brazos y manos pierden las manchas de sangre secas por el sol de agosto; desecha la camisa (su esposa siempre coloca en el maletín una muda limpia por si acaso) y se alinea el pelo con los dedos mojados; en ese instante empieza a escuchar el fragor del sitio: el murmullo de los parroquianos, el chocar de botellas sobre mesas de metal, la risa inconfundible del propietario y al dueto cantando un corrido.

Bebe la primera cerveza de golpe, como si el acto infundiera vida; ni siquiera tiene que pedir las siguientes, ya lo conocen: cuatro coronas y enseguida el desempance: ron con Coca-cola, tres o cuatro a lo sumo, sin botana; así ha sido cada viernes desde hace más de cinco años. Pero hoy es martes; va por el sexto ron y aún no pide la cuenta.

Le traen un plato de oreja de puerco en salpicón. Con los dedos coge uno de los trozos rosados y lo engulle lentamente. No está acostumbrado a comer cuando toma; no obstante tiene tanta hambre que, poco después, del guiso sólo queda el caldo.

Un muchacho flaco y moreno se le acerca; carga una bandeja con mazapanes, cocadas y merengues.

—Para contentar a la doña, patrón —le dice, guiñándole un ojo, y coloca los dulces sobre la mesa.

A través de la bruma del octavo trago repasa con la mirada la mercancía y rehúsa la oferta, moviendo la cabeza de un lado a otro.

Poco a poco las mesas van quedando solas. Ha entrado la noche. De un momento a otro le traerán la cuenta. Tendrá que salir de este sitio donde se halla tan a gusto. Ahora mismo se encuentra absorto en la contemplación de sus manos callosas, como queriendo encontrar una explicación. Observa las rugosidades que se forman en los nudillos, el color pálido de las palmas y el anillo de casado que transporta por instantes su mente a otra parte; luego entrecruza los dedos y pierde la mirada en el vacío.

Cuando los uniformados entran, sólo quedan dos mesas con vida: la de un par de viejos borrachos y la de él. De inmediato lo reconocen. La descripción de la sirvienta de los Povedano fue exacta. Allí está, sin oponer resistencia, dejándose llevar suavemente como una marioneta ante la mirada atónita del cantinero.

* * *

No te explicas cómo se enteraron tus compañeras antes que tú. Unos dicen que fue por boca del conserje. Otros, le echaron la culpa a las secretarias. Recuerdas que, al día siguiente, escuchaste a tu tía, furiosa, reclamarle por teléfono a la madre superiora su falta de cuidado para manejar la situación. La verdad, cualquiera pudo haber sido: la noticia corrió con rapidez. Se trataba de un acontecimiento inusual. El psicólogo comentó que, aunque no fue la mejor manera de informarte, debes superarlo regresando al mismo colegio y sólo así podrás vencer las pesadillas que te impiden dormir. Pero nada en el mundo te hará volver. Prefieres perder el curso escolar y dedicarte por entero a ver televisión. Al menos así no te das cuenta que es de noche. Ya estás hastiada de tanto llorar. Lo único que quisieras es sacarte de la mente esa tonada del piano y la escena en que, frente a todas, en medio de cuchicheos, la madre superiora detiene la clase de música para hacerte el anuncio de la desgracia.

* * *

El doctor Povedano lo dijo muchas veces: No hay en todo Mérida mejor ebanista que Roberto. Y era cierto. Bajo el cuidado de sus manos, el mueble de madera más viejo recobraba la gallardía perdida entre capas de maltrato. Daba gusto verlo trabajar. Hasta se relamía los labios cuando lijaba las piezas. No había clavo que se le resistiera: entraban a la primera, sin dañar el punto elegido. Y qué decir de sus acabados; ya fuera escoplo, lija o formón, no se detenía hasta lograr el efecto deseado; luego venían las caricias, como si se tratara de una mujer hermosa.

El doctor Povedano lo dijo muchas veces: No hay en todo Mérida mejor ebanista que Roberto. Y era cierto. Bajo el cuidado de sus manos, el mueble de madera más viejo recobraba la gallardía perdida entre capas de maltrato. Daba gusto verlo trabajar. Hasta se relamía los labios cuando lijaba las piezas. No había clavo que se le resistiera: entraban a la primera, sin dañar el punto elegido. Y qué decir de sus acabados; ya fuera escoplo, lija o formón, no se detenía hasta lograr el efecto deseado; luego venían las caricias, como si se tratara de una mujer hermosa.

Ay, Don Roberto, decía la sirvienta de los Povedano, si no fuera usted casado… ya quisiera me trataran igual que a la cómoda.

Por aquel tiempo nadie hubiera imaginado al carpintero capaz de algo así. No es lo mismo, comentarían los vecinos del rumbo, aborrecer a una persona que desear su muerte. Y es que, salvo su familia, todo el barrio tenía motivos suficientes para odiar al doctor Povedano.

Lo del agio comenzó de pura casualidad. Dicen que la culpa fue de la gente que le daba sus alhajas en prenda cuando no tenían para la consulta. Eso de seguro lo mal acostumbró. Con el paso de los años, se hizo de un considerable lote de joyas que vendió a muy buen precio. Al ver la ganancia, decidió dedicarse de lleno al negocio de prestar dinero al interés.

Nunca abandonó su consultorio. Al contrario: jamás tuvo tanta clientela.

Y cómo no, alegaban otros médicos menos afortunados que él, los enfermos que van con Povedano, buscan alivio por partida doble, así no se vale.

Por eso fue expulsado de la Asociación Médica. Incluso se habló de promover el retiro de su cédula profesional. El rechazo de sus colegas lo sumió en una depresión que sólo encontró alivio en la acumulación de propiedades. Y si antes se tentaba el corazón para arrebatar objetos depositados en prenda, ahora hacía cuanto estuviera en sus manos para quedarse con ellos.

Desempleados, viudas, madres solteras, ricos venidos a menos y todo el que no fuera capaz de sostener el pago de intereses, desfilaban por el consultorio pidiendo clemencia. La respuesta era siempre la misma: ¿Acaso te puse una pistola en la sien para obligarte a firmar los pagarés?

* * *

Roberto nunca pensó necesitar de él. Bien lo conocía. Durante años dio mantenimiento a los muebles de aquella casa. Le aterraba la idea de encontrarse en lugar de alguno de los individuos que hacían fila en el consultorio del doctor Povedano. Pero nadie espera, de un día para otro, hallar a su hijo enfermo, postrado en cama.

Roberto nunca pensó necesitar de él. Bien lo conocía. Durante años dio mantenimiento a los muebles de aquella casa. Le aterraba la idea de encontrarse en lugar de alguno de los individuos que hacían fila en el consultorio del doctor Povedano. Pero nadie espera, de un día para otro, hallar a su hijo enfermo, postrado en cama.

De más está narrar la forma en que se dieron las cosas. Baste saber que Roberto no pudo cumplir con las obligaciones adquiridas y, antes de diciembre, su pequeña casa pasó a formar parte de la fortuna de los Povedano.

Unos piensan que lo planeó de antemano. Sin embargo, no fue así. La sirvienta confirmó que ella llamó al carpintero para arreglar las mecedoras de petatillo. Y eso era lo que Roberto estaba haciendo cuando le avisaron que el dueño de la casa quería hablar con él. Se encaminó confiado. No esperaba tener que enfrentar esa situación tan pronto. Aún faltaba un mes para finalizar el año.

Lo encontró solo, almorzando en el comedor, y permaneció de pie, del otro lado de la mesa. Transcurrieron varios minutos antes de que cruzaran las primeras palabras. Únicamente se escuchaba el chirriar de los cubiertos sobre el plato al cortar la carne y el ruido del abanico de techo. Dos veces tosió Roberto para romper el silencio. Cuando el doctor comenzó a hablar, lo hizo con la boca llena, sin levantar siquiera la mirada. Fue directo al grano. Le dijo que mañana tendría que desocupar su casa en vista de que no estaba al día con los pagos. Las palabras retumbaron con tal fuerza en la cabeza del carpintero que la vista se le nubló. Tuvo que aferrarse al respaldo de una silla para no caer. De nada sirvió suplicar.

¿Acaso —inquirió molesto el agiotista— te puse una pistola en la sien para firmar los pagarés?

Roberto escuchó la pregunta a lo lejos. Su cuerpo continuaba allí, pero su mente era otra, no era suya, ahora pertenecía a todos los desgraciados que esperaban cita con el doctor Povedano; supuso que lo habían elegido como instrumento de venganza: él era el dedo de Dios. Sintió que bajo el brazo derecho algo lo lastimaba. Era el formón que, por descuido, olvidó dejar junto a los muebles.

Ésta, se dijo, debe ser la señal.

Entonces asestó sin misericordia los primeros golpes. Un zumbido sordo le llenó los oídos. El cuerpo del doctor fue tiñéndose de rojo a medida que el filo de la herramienta se le incrustaba. Nervios y tuétano quedaron al descubierto emulando las vetas de la madera. En el cuarto de atrás yacía enferma de ciática la anciana esposa de Povedano. Sólo acertó a juntar las palmas de las manos en señal de súplica antes de ser degollada. Chorros de sangre escurrieron por las sábanas hasta el piso.

La última víctima llegó puntual a encontrarse con la muerte. Una gripe con calentura le mandó más temprano que de costumbre a casa. Era la hija mayor del doctor Povedano. Aquella que le había dado también una nieta. Fue la única que opuso resistencia. Pequeños mechones de pelo arrancados de raíz al asesino fueron hallados junto a su cadáver.

Cuando terminó, Roberto Paredes guardó el formón chorreante en el maletín de cuero y salió al sol del mediodía cerrando tras de sí la puerta.

Archivado en: cuento

February 10, 2015

Narrar en caída libre, los cuentos de Carlos Martín Briceño | Joel Flores

Existen muchas razones por las cuales un cuentista difícilmente renuncia a ese género: el cuento es el molde perfecto para trasmitir una experiencia, diría Hemingway; o el ejercicio que muchas veces engaña por su aparente sencillez y la complejidad de su armazón para narrar la naturaleza del ser humano, añadiría Chejov; y el más versátil para hacer capítulos de novelas que podrían figurarse como cuentos pero en realidad son artefactos narrativos, replicaría Fresán. El cuento es para muchos el proceso obligado antes de la novela, como si una suerte de entrenamiento se tratara. Y para otros, como Borges, el sueño del que jamás desean despertar porque amanecerían

Existen muchas razones por las cuales un cuentista difícilmente renuncia a ese género: el cuento es el molde perfecto para trasmitir una experiencia, diría Hemingway; o el ejercicio que muchas veces engaña por su aparente sencillez y la complejidad de su armazón para narrar la naturaleza del ser humano, añadiría Chejov; y el más versátil para hacer capítulos de novelas que podrían figurarse como cuentos pero en realidad son artefactos narrativos, replicaría Fresán. El cuento es para muchos el proceso obligado antes de la novela, como si una suerte de entrenamiento se tratara. Y para otros, como Borges, el sueño del que jamás desean despertar porque amanecerían

pensando en la novela.

Hace unos años en España escuché que el relato era el género con más oferta y menos demanda en el mercado editorial: todos los jóvenes quieren escribir relatos pero las editoriales no aceptan siempre sus propuestas. En una charla que el otrora editor de Almuzara llegó a ofrecer a los residentes de la Fundación Antonio Gala, se nos decía que es difícil que un autor novel y cuentista retribuya con ventas la apuesta editorial, porque hoy en día pocos lectores se apuran por comprar libros de relatos: prefieren que se les cuente una sola y larga historia –más sí está urdida por secretos y un detective que prima por revelarlos–, que iniciar una y otra vez historias cortas que muchas veces poco tienen que ver entre sí, más que por el hecho que las escribió el mismo escritor y pertenecen a un mismo libro. Las palabras del editor sugerían que la enseñanza norteamericana de Gardner y Cheever sobre un libro de relatos como mazo de propuestas poéticas era ya el sueño de otra época. Que lo más sano era iniciar con la novela. Y que suele ser casi un golpe de suerte para los escritores jóvenes y no tan jóvenes que una editorial comercial publique como opera prima su libro de relatos.

En México podríamos decir que los narradores no sufrimos la misma suerte. Ficticia, una editorial fundada primero desde la Web por Marcial Fernández, que muchos talleristas llegamos a usar para descargar textos e inyectarlos en clase, ha apostado por cuentistas con amplia trayectoria y por jóvenes que apenas andan el sinuoso camino de la literatura. Ficticia es la editorial del narrador por antonomasia, del que busca que su obra sea leída por especialistas y por lectores que no se conforman con lo que hay en la mesa de novedades. Las resmas de su catálogo están formadas desde realistas sucios hasta los que exploran las ramificaciones del género fantástico y más.

Bajo este sello editorial está publicada la obra de Carlos Martín Briceño (Mérida Yucatán, 1964), uno de los narradores sureños de la generación del sesenta que ofrecen un enarbolado poético chejoviano y carveriano en cuanto a los andamios, y un desarrollo de los personajes y resolución de conflictos de la trama en cuanto a los acontecimientos. Briceño podría estar, si me apuran, entre los cuentistas más representativos de México junto a las plumas de Eduardo Antonio Parra, Enrique Serna o Eusebio Ruvalcaba. Sus cuentos rescatan elementos del mexicano que ya alguna vez Octavio Paz señalaría en El laberinto de la soledad y Roger Bartra retomaría en Anatomía del mexicano: una herencia cultural cargada por la melancolía y la chingada.

En Caída libre (2010), obra que le dio la mención honorífica en el Premio Nacional de Cuento San Luis Potosí 2008, y Montezuma’s revenge(2012 y 2014), libro que se ha reeditado dos veces, Briceño nos presentan al cuento como el molde narrativo donde entran y salen personajes que viven bajo las bondades del capitalismo, los que oprimen y los que son oprimidos por el poder, pero también por las conductas más comunes en el lecho doméstico, como las relaciones de pareja cuyo amor se ve trastocado por la ausencia del contacto sexual, familiares incómodos para un matrimonio que padecen enfermedades incurables, hombres que se ven traicionados por sus figuraciones tras hacer un viaje fuera de México y las horrorosas costumbres que engendran los trabajos esclavizantes de oficina. Pero también hay en estos cuentos aquellos que suelen romper los eslabones familiares y amistosos bajo la dura máscara de la traición. Hay otros, más entrañables todavía, que juegan con la venganza como mejor arma para aflojar la cerradura del sexo y las puertas de la fama literaria.

Hablando de estructuras, en Caída libre y Montezuma’s… hay una constante que sólo puede ser fabricada por un narrador de oficio. Aquel que sabe que la riqueza del cuento no sólo está en la forma, sino en el contenido. Pues Martín Briceño no se preocupa por descubrir el hilo negro en las formas breves de la trama. Narra sus historias como si nos ofreciera el último minuto de la vida de los personajes: una caída libre.

Archivado en: Comentario literario Tagged: Caída libre, Carlos Martín Briceño

Orígenes de la corrupción

El hecho nunca se me ha olvidado. Es una de esas escenas de vida que con el tiempo, lejos de difuminarse, se van acentuando en el subconsciente.

El hecho nunca se me ha olvidado. Es una de esas escenas de vida que con el tiempo, lejos de difuminarse, se van acentuando en el subconsciente.

Era un caluroso domingo de verano. Estábamos mis hermanos y yo metidos en la piscina cuando llegó a la casa aquel amigo de mi padre. Traía un six pack de cervezas y venía acompañado sólo de su madre, una mujer mayor, de peinado alto y collar de perlas en el pescuezo. Su esposa e hijas, dijo, estaban de viaje, fuera de la ciudad.

Salieron a la terraza y se sentaron a beber, muy cerca de la piscina. El hombre había venido expresamente a darle una buena nueva a mi padre: el gobernador recién electo lo había llamado por teléfono para ofrecerle formar parte de su gabinete. Mi padre lo felicitó con entusiasmo. El tipo llevaba ya algún tiempo en el partido, trabajando en puestos de mediana importancia, haciendo méritos para obtener una recompensa y, al parecer, ésta por fin había llegado.

“Ya le tocaba”, dijo de repente la señora elegante, quien hasta ese instante había permanecido callada. “Y ya le dije que no se atonte, que aproveche todo lo que pueda”, sentenció.

Debo reconocer que en aquel momento no le di mucha importancia al comentario. A los 11 años, las conversaciones de los adultos se escuchan de manera selectiva y uno sólo pone interés cuando se trata de algún tema que verdaderamente atrape. No obstante, la sentencia final era demasiado folclórica como para relegarla al cajón del olvido.

Treinta y cinco años después la rescato luego de haber releído una frase de la polémica entrevista que “Foreing Affairs Latinoamerica” le hizo a fines del año pasado a José Mújica, presidente de Uruguay, donde dijo que México era un estado “fallido”, y por la cual recibió un acre reclamo del gobierno mexicano.

“En México, la corrupción se ha establecido, me da la impresión, visto a la distancia, como una tácita costumbre social. Seguramente el corrupto no está mal visto, es un triunfador, es un señor espléndido”. Esas fueron las palabras textuales de Mújica y, claro, imposible no coincidir con él.

¿Cómo podríamos esperar que los políticos mexicanos no se sientan con “derecho” a desquitarse al llegar al poder cuando parte de la educación formal -léase de nuevo el consejo de la madre al político afortunado- consiste en alentar a los hijos a “aprovechar su momento”?

“Un político pobre es un pobre político”, dijo alguna vez Carlos Hank González, aquel famoso maestro que se volvió empresario. Como consecuencia, en la entidad y el país los políticos y gobernantes, al igual que los narcotraficantes, se han convertido en la obsesión aspiracional de la población para escalar económicamente: político o “narco”, no hay de otra.

Ahora que se avecinan las elecciones es momento de analizar bien a dónde dirigimos nuestras simpatías. Primeras piedras de proyectos inconclusos, casas blancas, fortunas inexplicables, contratos por adjudicación directa, cancelaciones de inversiones y otras delicadezas de nuestros gobernantes en turno deben ser tomadas en cuenta al momento de llegar a las urnas.

Aunque muchos opinan que la democracia no es la mejor forma de gobierno, y mucho menos en países como México donde existe una fuerte manipulación de los medios, reducir el poder de decisión a un grupo selecto sería mucho más peligroso que confiar en el pueblo. Tendría que preocuparse el gobierno por educar a los habitantes que lo eligieron para que éstos se vuelvan cada vez más selectos y exigentes.

“Ya le dije que sea prudente, que es el momento de contribuir desde su puesto a acabar con la pobreza y con esas enormes diferencias sociales que lastiman tanto a México”. Una frase así, dicha por una madre a un futuro gobernante, acaso haga la diferencia.

Archivado en: comentario Tagged: Carlos Hank González, presidente de Uruguay

January 22, 2015

Campo de guerra o cómo reencausar el futuro de la humanidad

*Tengo el compromiso de ser amigo y apoyo para México en sus esfuerzos para eliminar el flagelo de la violencia y de los cárteles de la droga responsables de tantas tragedias.

*Tengo el compromiso de ser amigo y apoyo para México en sus esfuerzos para eliminar el flagelo de la violencia y de los cárteles de la droga responsables de tantas tragedias.

*Palabras pronunciadas por Barack Obama durante la reunión que sostuvo recientemente con su homólogo mexicano.

Como si los narcotraficantes fueran los únicos que envilecieran el clima en el país. Como si el imparable crecimiento del crimen organizado nada tuviera que ver con el consumo desmedido de la droga en Norteamérica, ni con el blanqueo en los sistemas financieros. Como si el apogeo de la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales mexicanas no existiera.

Su ofrecimiento no es novedoso. En Junio del 2008, aquí mismo, en esta ciudad que celebra ahora su 472 aniversario, George Bush y Felipe Calderón firmaron la Iniciativa Mérida, tratado que autoriza a los estadounidenses a inmiscuirse en el combate al narcotráfico en territorios de México y Centroamérica, y cuyos principales logros han sido las fallidas operaciones encubiertas, “Rápido y Furioso” y” Receptor abierto”.

Lo irónico, seis años después, es que el congreso de la Unión Americana solo ha autorizado 1.2 millones de dólares para la compra de armamento y sistemas de telecomunicaciones, cantidad que palidece frente a los 23 mil millones de dólares que mueve anualmente el crimen organizado en México. (La fuente, en ambos casos, es la página de la embajada de los Estados Unidos y, desde luego, no guarda parangón con la cantidad de muertos que ha provocado esta guerra).

Situaciones así constituyen, según Sergio González Rodríguez, autor del libro que hoy nos ocupa, el vasto Campo de guerra en el que vivimos inmersos los habitantes del planeta desde hace un par de décadas.

“El mundo emergente”, dice el ensayista, “es un escenario bélico”. “El problema del narcotráfico y la violencia en América Latina”, afirma, “está lejos de reducirse a un juego de policías y ladrones, o de simple orden criminológico: atañe a la economía, la política, la sociedad y la cultura”.

González Rodríguez –novelista, crítico literario, músico y periodista, autor de más de una decena de libros, entre los que destacan los ya clásicos Huesos en el desierto, una perturbadora investigación acerca de los feminicidios en Ciudad Juárez, y el Hombre sin cabeza, que desentraña el fenómeno de los decapitados producto de la guerra contra el narco–, en éste, su Campo de guerra, además de afirmar que el crimen organizado se ha enquistado de manera irreversible en los gobiernos de América Latina, plantea una tesis arriesgada: que los seres humanos, “en la actualidad y hacia el porvenir, debido al avance de la tecnología, vivimos inmersos en la era del Transhumanismo planetario, un tiempo donde las personas están cada vez más sujetas a un régimen de control y vigilancia debido al modelo de civilización que se ha impuesto en el planeta desde la última década del siglo XX”. Y que este modelo incluye, “no solo el dominio militar a través del comando unificado por Estados Unidos en operaciones multinacionales, sino también la búsqueda de un marco normativo común para la política, la economía, la seguridad y el medio ambiente que actuaría por vía de diversas instituciones internacionales”.

Aunque parecen de difícil comprobación, estas aseveraciones son provocadoras. Inevitablemente mueven a reflexión profunda. Y es entonces cuando uno se pregunta si tanta corrupción, narcotráfico, guerra y muerte no obedecen en realidad a una muy bien pensada estrategia desestabilizadora cuyo objetivo es confundir lo ilícito con lo legítimo para que todo se mantenga igual y los poderosos continúen lucrando, inamovibles, desde sus bunkers inalcanzables.

Vale la pena señalar que González Rodríguez, siempre interesado en buscar el sentido último de las cosas, sustenta el trabajo de su Campo de guerra, ganador del prestigiado Premio Anagrama de Ensayo 2014, en una copiosa bibliografía que incluye más de 80 libros y documentos, donde destacan dos tratados: el Global Trends 2030, del National Intelligence Council y el Joint visión 2020. America’s military-preparing for tomorrow, de la National Defense University, que pueden ser consultados libremente en la red.

Ahora bien, independientemente de su contenido periodístico, Campo de guerra representa, sin duda, un esfuerzo legítimo por tratar de hallarle una explicación coherente al caos del mundo, un elaborado intento por explicar los orígenes de la situación de desasosiego que vivimos en la actualidad. Y para ello, Sergio González formula tres conceptos que enriquecen el análisis académico de la compleja realidad planetaria, mayormente desde el ámbito latinoamericano: El An-Estado, una entelequia política, la cual identifica a México, donde se simula legalidad y legitimidad al mismo tiempo; la Anamorfosis de la víctima, fenómeno donde, ante la imposibilidad de acceder a la justicia, a la víctima no le queda otro remedio que gravitar kafkianamente en torno de la ley (caso Ayotzinapa, vgr.) y, por último, el Transhumanismo planetario, término acuñado como réplica a la globalización y postmodernidad, sobre una evocación de la teoría Orwelliana pero llevada a sus últimas consecuencias y que describe nuestra era.

¿Hasta qué punto somos dueños de nuestras vidas? ¿Será que en nuestra ignorancia somos presas de perversos juegos de personas, de los designios de amos sin rostro, como advierte Octavio Paz en su poema Piedra de sol? Día tras día, sin imaginar los efectos que pudiera traer a sus vidas, inocentemente, la gente llena los campos de las redes electrónicas con sus datos personales, fichas comprometedoras que podrían ser usadas en su contra. En este sentido, sin importar la clase social o el nivel socioeconómico, el desasosiego del hombre ante la tecnología es el mismo, tanto para el que no sabe si funcionará el cajero automático donde cobra su precaria pensión como para aquel que conduce en el freeway de alguna ciudad norteamericana y, en un descuido, pasa de largo sin pagar peaje bajo un portal atiborrado de sensores y cámaras de video y siente sobre su rostro una serie de flashazos que anticipan la posibilidad de perder la visa.

En estos tiempos donde impera la falacia del crecimiento económico, mientras lo más importante siga siendo el Producto Interno Bruto, el precio del barril del petróleo y el valor cambiario del dólar, nadie debería de negarse la ocasión de pensar; una oportunidad que ofrecen, pródigamente, las 166 páginas de este libro.

Campo de guerra/Sergio González Rodríguez/Edit Anagrama México, 2014, 166pp

Archivado en: Comentario literario

January 19, 2015

Entre la muerte y la trascendencia, la literatura mexicana en el 2014

Por Marcial Fernández | El Economista

Álvaro Enrigue, Guadalupe Nettel y Jorge Zepeda Patterson se consolidan en el mercado editorial español En el 2014 la muerte se ensañó con la literatura mexicana. En este año fallecieron Gabriel García Márquez, Juan Gelman y Gerardo Deniz (pseudónimo de Juan Almela) —que si bien eran oriundos de Colombia, Argentina y España, respectivamente, vivían en la ciudad de México—, José Emilio Pacheco, Vicente Leñero y Federico Campbell, los seis con una obra que los trasciende más allá de premios, reconocimientos, mafias o circunstancias.

En el 2014 la muerte se ensañó con la literatura mexicana. En este año fallecieron Gabriel García Márquez, Juan Gelman y Gerardo Deniz (pseudónimo de Juan Almela) —que si bien eran oriundos de Colombia, Argentina y España, respectivamente, vivían en la ciudad de México—, José Emilio Pacheco, Vicente Leñero y Federico Campbell, los seis con una obra que los trasciende más allá de premios, reconocimientos, mafias o circunstancias.

Así, mientras la llamada República de las Letras conmemoraba los 100 años de nacidos de Octavio Paz, José Revueltas y Efraín Huerta, también morirían el filósofo Luis Villoro (español nacionalizado mexicano) y el crítico literario Emmanuel Carballo.

En el 2014 se celebraron los 75 años del primer número de la revista El Cuento, 50 del inicio de su segunda época, 20 de la muerte de su creador, Edmundo Valadés, y 15 del último ejemplar de la que se considera la mejor publicación especializada del género cuentístico del siglo XX.

En el rubro de novela, Héctor Aguilar Camín publicó Adiós a los padres (Random); Francisco Hinojosa, Emma (Almadía); Beatriz Espejo, ¿Dónde estás, corazón? (Alfaguara); Álvaro Uribe, Autorretrato de familia con perro (Tusquets); Mónica Lavín, Doble filo (Lumen); Jorge Volpi, Memorial del engaño (Alfaguara); Enrique Serna, La doble vida de Jesús (Alfaguara); Elmer Mendoza, El misterio de la orquídea calavera (Tusquets); César Silva, La balada de los arcos dorados (Almadía) y Juan José Rodríguez, La novia de Houdini (Océano).

En cuento, Juan Villoro dio a conocer El apocalipsis (todo incluido), y Bernardo Esquinca, Mar negro, ambos en Almadía; Fabio Morábito, El idioma materno (Sexto Piso); Josefina Estrada, Piel bandida (Cal y Arena); Víctor Roberto Carrancá, su primer libro, El espejo del solitario (Ficticia).

Además, se reeditaron tres obras importantes de tres cuentistas contemporáneos: Papeles de Ítaca y otros destinos (Océano), de Luis Bernardo Pérez; Montezuma’s Revenge y otros deleites (Ficticia), de Carlos Martín Briceño, y Ángeles, putas, santos y mártires (Era), de Eduardo Antonio Parra, que no fueron reediciones en sí, sino nuevos libros aumentados.

En el terreno de la ficción súbita, Alfonso Pedraza compiló obra inédita de 103 microrrelatistas hispanoamericanos para formar el libro Minificcionistas de El Cuento, Revista de Imaginación (Ficticia), mientras que Ana Clavel publicó CorazoNadas (Posdata), y Armando González Torres, el libro de aforismos Salvar al buitre (Cuadrivio).

En poesía aparecieron, entre otros, los títulos Los amigos del silencio, de Eduardo Mosches (argentino radicado en México), y Medio cine, de Joaquín Blanco, ambos en Ediciones Sin Nombre; Amigo del perro cojo, de Tedi López Mils, y Hasta aquí, de Hernán Bravo Varela, ambos en Almadía; mientras que en ensayo, Enrique Krauze escribió Octavio Paz, el poeta y la Revolución (Random), y Luigi Amara, Historia descabellada de la peluca (Anagrama).

Entre los premios más importantes que se otorgaron en el 2014 destaca el Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores, que ganó José de la Colina (español transterrado en México) por De libertades fantasmas o de la literatura como juego (FCE, 2013); el Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada, a Margarito Cuéllar, por Las edades felices (Hiperión, 2013); el de Narrativa Colima para Obra Publicada, a Alberto Chimal, por Manda fuego. Antología personal (Fondo Editorial del Estado de México, 2013).

Mientras que el Aguascalientes de Poesía lo conquistó Christian Jonathan Peña; el de Cuento San Luis Potosí, Lorel Hernández Manzano; el de Ensayo Literario Malcolm Lowry, Daniel Salinas; el de Testimonio Carlos Montemayor, Gustavo Marcovich (argenmex), y el Juan Rulfo para Primera Novela, Joel Flores Lechuga.

Álvaro Enrigue, por su parte, recibió el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska por Muerte súbita (Anagrama, 2013), que a su vez había ganado el Premio Herralde; Guadalupe Nettel, el Herralde 2014 por Después del invierno (Anagrama), y Jorge Zepeda Patterson, el Planeta, por su novela Milena o el fémur más bello del mundo (Planeta).

Archivado en: notas, Reseña literaria Tagged: Edmundo Valadés, Guadalupe Nettel, Jorge Zepeda Patterson, Juan Almela, Juan Gelman, Octavio Paz

December 23, 2014

La última lectura de Montezuma’s Revenge

Por Luis A. Chávez

La tercera impresión es la que cuenta (en la primera pudiste estar bolo) y así, al ver la cuidada figura, sin piercing ni tatuajes y en cambio el corte de pelo setentero (casi como el de Peña Nieto) la guayabera sin arrugas pero sobre todo la conducta -distante del primer plante a su actitud proclive a la broma- la confusión fue apariencia y, a medida que el trato personal catafixió como Chabelo a la persona en amigo, recibiste entre otras impresiones, de calidad como fotocopiadora Cannon (más de 50 las dan a veinte centavos) su libro: Montezuma’s Revenge, cuya pornósfera deja al que lo escribió sin habla y, su subconsciente, es el que nos dice (aquello de que “el que tiene hambre con bolillos sueña”) de orgasmos, “posiciones” y demás que, por suerte y gracias a Dios, tu educación en la Universidad de la Guaca, te hizo sentir como cerveza light que sabe a orines. Te obsequió su libro y, además, le puso dedicatoria.

La tercera impresión es la que cuenta (en la primera pudiste estar bolo) y así, al ver la cuidada figura, sin piercing ni tatuajes y en cambio el corte de pelo setentero (casi como el de Peña Nieto) la guayabera sin arrugas pero sobre todo la conducta -distante del primer plante a su actitud proclive a la broma- la confusión fue apariencia y, a medida que el trato personal catafixió como Chabelo a la persona en amigo, recibiste entre otras impresiones, de calidad como fotocopiadora Cannon (más de 50 las dan a veinte centavos) su libro: Montezuma’s Revenge, cuya pornósfera deja al que lo escribió sin habla y, su subconsciente, es el que nos dice (aquello de que “el que tiene hambre con bolillos sueña”) de orgasmos, “posiciones” y demás que, por suerte y gracias a Dios, tu educación en la Universidad de la Guaca, te hizo sentir como cerveza light que sabe a orines. Te obsequió su libro y, además, le puso dedicatoria.

Un compromiso ineludible te hizo tomar el autobús, más tarde, para acudir a una cita donde sin gringas o inglesas que no quieren nada con el falo (pero sí con otros) tenías que dar una clase a cuarenta alumnos. Y allá ibas, sin contemplar la denodada espesura de los alrededores mientras el conductor del autobús no dejaba oír la película de Avatar pues tenía en la radio a la Banda Machos; y aquello era chiflar y comer pinole. Pero tú, armado con el Montezuma’s Revenge decías que se caiga el mundo -oh mente de profeta- y leías aquellas historias donde, ya casi para terminarlas, en una curva cerrada, un idiota de los que nunca faltan y duermen al volante para darle en la madre a los del carril contrario, embistió al autobús en que viajabas y allá fueron a dar, al barranquito.

En las volteretas (nadie se pone el cinturón de seguridad en estos trances) recuerdas que le veías los calzones a una muchacha de verde (blancos) y, un fuerte golpe en la cabeza te desconectó de todo.

En estas circunstancias el tiempo es lo de menos. Pero tú, gravemente herido, abriste un ojo (el otro estaba lleno de sangre) y entre tinieblas apenas alcanzaste a distinguir aquel infierno retorcido donde los lamentos, débiles, disminuían poco a poco.

Dos jóvenes paramédicos se acercaron a ti en cámara lenta y uno de ellos dijo: “este otro, creo que también ya murió…”

Sentiste cómo uno te quitaba el libro, lo veía y decía: “Mo…monte zu, ma’s” y, lo último que alcanzaste a oír fue cuando el forense preguntó: “Y este, ¿saben cómo se llama?”

-Montezuma’s- dijo un idiota de aquellos.

Archivado en: Uncategorized Tagged: Banda Machos, Montezuma’s Revenge, Peña Nieto

Cuentos de egoísmo, amor y odio

Por Jesús Sierra

“La literatura y el cine son mejores que la vida, nos alejan y acercan a la naturaleza humana”, dijo el escritor de Mérida Carlos Martín Briceño en la presentación de su libro Montezuma’s Revenge y otros deleites la noche del jueves 27 de noviembre en la Casa de la Cultura de Cancún.

“La literatura y el cine son mejores que la vida, nos alejan y acercan a la naturaleza humana”, dijo el escritor de Mérida Carlos Martín Briceño en la presentación de su libro Montezuma’s Revenge y otros deleites la noche del jueves 27 de noviembre en la Casa de la Cultura de Cancún.

Martín Briceño estuvo acompañado de los escritores Jorge González Durán, Héctor Cobá Romero y Mauro Barea, quienes celebraron la publicación del libro además de hacer una crítica sobre su obra. Los autores afirmaron que en estos momentos se debe reconocer y fomentar la lectura y su habilidad para hacer que las personas piensen y cambien.

Martín Briceño, ganó el Premio Internacional de Cuentos Max Aub 2012 para cuentos escritos en español, por Montezuma’s Revenge, el cual da título a la antología de cuentos. El autor describe la obra como una historia en la que conviven el “egoísmo, el sexo y el odio”.

La trama se sitúa en tres lugares: Mérida, Playa del Carmen y Holbox. Martín Briceño explicó que cambió el nombre de ésta última población a “Isla Pájaros” para evitar confusiones en la pronunciación para los lectores de fuera de México.

“Montezuma y no Moctezuma, es porque los hablantes de la lengua de Shakespeare no pueden pronunciar la sílaba “moc” con la facilidad con la que lo hacemos nosotros. Algunos de los personajes que aparecen en el cuento son reales, me inspiro en las cosas que veo a mi alrededor, sin embargo, las temáticas son sobre la naturaleza humana, sobre lo que no nos creemos capaces de hacer pero en ciertas situaciones llegamos a realizar”, señaló Martín Briceño.

El autor de Después del aguacero (2000), Al final de la vigilia (2003 y 2006) o Los mártires del Freeway (2008), entre otros títulos, explicó al auditorio que sus cuentos “hablan sobre la vida actual, de cómo nos sentimos, amamos y odiamos. Hablo mucho de la naturaleza, esto suele producir efectos diferentes, tiene que ver con la forma tan disparatada en la que vivimos aquí”.

Sobre la escena de la literatura en esta zona del país, Carlos Martín Briceño comentó que “la península de Yucatán es como otro país. La comida, el tiempo y la cultura es diferente al resto de la república. Nosotros jugamos con menos elementos que los del norte y el centro. Está muy de moda la literatura del narco, afortunadamente no tenemos la violencia tan acrecentada y por eso nuestras historias son sobre cosas internas, aquí hablamos de algo más sutil, sobre problemas internos del ser humano”.

Archivado en: Entrevistas Tagged: Héctor Cobá Romero, Martín Briceño, Mérida Carlos Martín Briceño, Montezuma’s Revenge

Carlos Martín Briceño's Blog

- Carlos Martín Briceño's profile

- 15 followers