Carlos Martín Briceño's Blog, page 10

April 25, 2013

La bipolaridad de Elena

Suele suceder que, gracias a la internet, la gente es capaz de cultivar amores o amistades duraderos sin siquiera salir de casa. La taza de azúcar, el recibo de luz, el correo postal equivocado y otros artilugios que solíamos utilizar como pretexto para conocer a nuestra (o) vecina (o), han pasado por completo al olvido. Mucho más fácil resulta valerse de las redes sociales para establecer contacto con quién se nos antoje. Siguiendo este patrón del nuevo siglo, puedo decir que tengo el honor de haber conocido a Elena Méndez primero, a través del Hotmail, y luego, por medio del Facebook. Hemos cultivado, con ayuda de la cibernética, una amistad basada en intereses mutuos: el cine, la política, la economía y, sobre todo, la literatura. Gracias a esto supe, de manera anticipada, que Elena estaba preparando un libro de relatos. Y conociendo la rigurosa formación literaria de mi amiga, imaginé que este cuentario, al publicarse, resultaría un hito en el panorama de la narrativa joven mexicana. No me equivoqué, y ahora voy a tratar de explicar porqué.

Suele suceder que, gracias a la internet, la gente es capaz de cultivar amores o amistades duraderos sin siquiera salir de casa. La taza de azúcar, el recibo de luz, el correo postal equivocado y otros artilugios que solíamos utilizar como pretexto para conocer a nuestra (o) vecina (o), han pasado por completo al olvido. Mucho más fácil resulta valerse de las redes sociales para establecer contacto con quién se nos antoje. Siguiendo este patrón del nuevo siglo, puedo decir que tengo el honor de haber conocido a Elena Méndez primero, a través del Hotmail, y luego, por medio del Facebook. Hemos cultivado, con ayuda de la cibernética, una amistad basada en intereses mutuos: el cine, la política, la economía y, sobre todo, la literatura. Gracias a esto supe, de manera anticipada, que Elena estaba preparando un libro de relatos. Y conociendo la rigurosa formación literaria de mi amiga, imaginé que este cuentario, al publicarse, resultaría un hito en el panorama de la narrativa joven mexicana. No me equivoqué, y ahora voy a tratar de explicar porqué.

Desde el relato inicial, Sinaloa y sus ojos cafés, uno se percata que está frente a una fabuladora poderosa, hechizante, de esas que, como los boxeadores experimentados, apabullan al contrincante en el primer round. Tratándose de su libro-debut quise pensar que Méndez, hábilmente, había decidido enganchar a sus lectores con una historia de soledad y sexo, para luego dar paso a relatos menos fuertes, historias donde apareciera eso que en la literatura escrita por mujeres la crítica suele calificar como “sutileza femenina”. Para mi sorpresa y regocijo estaba equivocado pues Elena, no sólo se sale de cualquier parámetro, sino que se atreve – pese a quien le pese – a narrar las cosas por su propio nombre. Así, en Día de muertos, por ejemplo, la autora nos cuenta con una naturalidad asombrosa – que las buenas conciencias calificarían de desfachatez -, la odisea nocturna de una estudiante clase mediera que decide, en lugar de quedarse en casa preparándose para un examen que habrá de reprobar, “irse de cabrona” con las amigas de su hermana mayor. Sexo, drogas y alcohol circulan a lo largo de sus párrafos sin ninguna clase de censura.

Pese a su brevedad, los relatos cumplen con algo que, a mi juicio, revela la capacidad literaria de su autora: se quedan botando en tu mente durante un tiempo, sus imágenes perduran. El cuerpo del delito y Heteroflexible, otros de mis preferidos, son difícilmente olvidables. Las escenas sexuales, sin ser descarnadas, son tan eficaces que estremecen.

“Me acarició con la lengua el clítoris, le di un putazo por morderme la vulva, comencé a retorcerme, prendió el foco pa ponerse el condón, me penetró, Ay, hijo de la chingada, me duele, más despacio, y todavía preguntó el muy imbécil si era cierto lo de mi virginidad”.

Hay una constante en todas historias de Bipolar: el empoderamiento de las mujeres. Son ellas las que deciden, las que eligen. Desde la hembra romántica de Crónica de una pasión en vano, pasando por la vengadora y asesina de Más vale que esté muerto hasta terminar con la joven lésbica de Heteroflexible, todas han elegido vivir guiadas por el timón de su libre albedrío. Cogen, matan, beben, gozan y mientan madres sin ningún tipo de remordimiento. No es casual que Méndez describa este tipo de fémina. Ella misma es una escritora valiente que ha dejado su natal Sinaloa para conquistar la ingrata capital de la República.

Bipolar, además de todo, es un libro realizado con ritmo. Hay música de banda en las letras, en sus páginas se percibe la cadencia trepidante del norte. Por momentos la prosa de este libro remite a El amante de Janis Joplin, de Élmer Mendoza o a Porque parece mentira la verdad nunca se sabe, de Daniel Sada. Y al igual que a estos consagrados, a la autora no le tiembla la mano al evocar el lenguaje de su tierra: los plebes, morrillo, culichi, pistear, tacuache, agüitados, el bato, bien chilos…, el mosaico de vocablos seduce y ayuda al lector a situarse en esa tierra árida y caliente donde transcurren las historias.

Dice Elena en una entrevista, a propósito de Bipolar, que los escritores “somos la peor raza sobre la tierra”. Y así lo trata de ejemplificar en su cuento Una clase de literatura, uno más de mis preferidos, donde una disertación sobre Madame Bovary sirve de leimotiv para ejemplificar la forma tan vil en que compiten los aspirantes a literatos hoy en día.

Pero volviendo al inicio, celebro que la internet me haya puesto en el camino a Elena Méndez. Ahora sé que, más allá de la amistad, he descubierto a una escritora sarcástica y tenaz preocupada por narrar su realidad con una voz original y distinta, ocupada, parafraseando a Virginia Woolf, por hallar una habitación propia que le permita continuar desarrollando una obra que, a buen seguro, la hará trascender en las letras mexicanas del nuevo siglo.

Bipolar; Linajes editores, México D.F., 2011; 86pp

April 4, 2013

Viaje al centro de las letras

- Papá, ¿qué es copular?

- Papá, ¿qué es copular?

Era la voz de Emilio, quien desde el asiento trasero del automóvil me hacía la pregunta con la terrible naturalidad de sus ocho años. El momento había llegado, quizá más pronto de lo que esperaba. Repasé en mi cerebro un guión que mi mujer y yo teníamos listo para cuando se presentara esta circunstancia.

Emilio tenía en las manos una versión original, nada edulcorada, del El Diario de Ana Frank. Esteban, a su lado, abandonó por un instante sus historietas de Mafalda dispuesto a escuchar mi respuesta. Me vino a la memoria un domingo caluroso de verano, por la noche, cuando mis padres nos llamaron a la sala a mi hermano y a mí, entonces con mayor edad que mis hijos, para tratar de explicarnos, con pelos y señales, o quizá con más señales de las debidas - tal como recomendaban los manuales de padres de los años setenta – cómo se hacen los niños. Y enseguida el desconcierto, el silencio incómodo, el nerviosismo asfixiante que se instaló en la estancia. No, definitivamente, no iba a sucederme lo mismo. Ellos no habían crecido con el estigma de la culpa cristiana, pues salvo en un par de ocasiones que la hicieron de pajes, nunca habían pisado una iglesia. Entonces bajé la velocidad, disminuí el volumen al estéreo donde los Beattles canturreaban Here comes the sun y solté con relajado tono de voz:

- ¿Copular? ¿Dónde lo leíste?

- Aquí, en Ana Frank, escucha: Peter no es una buena persona, dicen que ha copulado.

Ah, la inevitable asociación de la moral medieval. El sexo y el mal. ¿En qué trance me estaba poniendo la célebre adolescente fugitiva con su Diario escrito desde una fría buhardilla en Amsterdam, en 1942? Tragué saliva y respondí:

- ¿Recuerdan el documental que vimos recientemente en Animal Planet?

Por el espejo retrovisor vi cómo Emilio buscaba a su hermanito con la mirada. Hablaron algo que no alcancé a entender.

- ¿Se acuerdan de las escenas del apareamiento de los orangutanes y las ballenas?- seguí.

- Ajá – dijo Esteban.

- Bueno, pues es más o menos lo mismo, se trata…

- Para, papá, para – Emilio me interrumpió de repente – Ya sabemos, no tienes que explicar más. Es lo del pene y la vulva y todo eso, gracias. ¿Puedes subirle al CD?

Acto seguido, sin siquiera prestar atención a mis vanos intentos de prolongar con naturalidad la plática – tal como recomiendan las guías de padres de hoy -, continuaron leyendo tan campantes; uno el mentado Diario y el otro a la Mafalda de Quino.

La culpa, diría mi suegro, de haber estado presente, es tuya; de tus obsesiones, de esa cantidad de literatura que les has endilgado a tan corta edad. ¿Será que tenga razón?

No había cumplido Emilio los cinco cuando le leí, completita, La Metamorfosis. Recuerdo el vívido interés que despertaron en el niño mis palabras. La descripción sucinta de Gregorio Samsa trastocado en bicho, le divertía tanto como sus caricaturas de Phineas and Ferb. No estoy seguro que comprendiera el trasfondo de la historia, pero de que disfrutaba el texto, no tengo la menor duda. Los trabajos de la Ballena, de Don Eraclio Zepeda, también pasó por sus oídos a muy temprana edad. ¡Carajo, pesqué ballena!, expresión que suelta el protagonista de la historia al darse cuenta que ha enganchado un cetáceo, forma ahora parte de las exclamaciones diarias de Emilio y Esteban; la utilizan, créase o no, cuando les sucede algo extraordinario.

Por esa misma época nos sumergimos en los confines de El libro de la selva. Las peripecias de Mowgli, la foca Kotick, la mangosta Rikki-tikki-tavi y el elefante Kala-Nag dominaron buena parte del tiempo sus conversaciones. Fue cuando caí en la cuenta de que Kipling, cuyo trabajo literario ha quedado muchas veces empañado por sus devaneos imperialistas y al que, dicho sea de paso, había leído con descuido en mi adolescencia, es un verdadero genio del cuento.

Por esa misma época nos sumergimos en los confines de El libro de la selva. Las peripecias de Mowgli, la foca Kotick, la mangosta Rikki-tikki-tavi y el elefante Kala-Nag dominaron buena parte del tiempo sus conversaciones. Fue cuando caí en la cuenta de que Kipling, cuyo trabajo literario ha quedado muchas veces empañado por sus devaneos imperialistas y al que, dicho sea de paso, había leído con descuido en mi adolescencia, es un verdadero genio del cuento.

Debo reconocer que, en algunas ocasiones, la relectura de algunas obras me provocó más regocijo a mí que a ellos. Pasó con Alicia en el país de las maravillas. Hubo momentos en que la victoriana prosa de Carroll los adormecía en vez de estimularlos. Disfrutaron mucho más la versión corta de José Emilio Pacheco, quien tuvo el buen tino de aligerar el tono flemático y solemne de la historia, en una versión publicada recientemente por la editorial ERA. Lo contrario sucedió con El Principito, libro que, para ser sincero, siempre me ha parecido un tanto cursi y chabacano. En este caso era yo quien abandonaba la lectura y ellos quienes me instaban a continuar con las andanzas del extraterrestre llegado a nuestro mundo gracias a la imaginación del piloto Antoine de Saint-Exúpery.

La lectura de La Odisea, en una adaptación de español Rafael Mammos, de más de 220 páginas, fue un suceso diferente. Cada noche, atentos a las desventuras de Ulises, comprendí que, además de la curiosidad y el asombro, la expectativa (el suspense diríase ahora) es condición indispensable para generar hechizo en un buen texto literario. ¿Qué sigue, papá? ¿Y luego? ¿Y luego? Casi un mes anduvimos juntos en aquel viaje hacia Ítaca, deseando que el camino, poblado de cíclopes, lestrigones y cicones, fuera largo.

El último verano, para aliviarnos de la canícula yucateca y el bochorno meridano, hicimos una excursión a Tulum. Cortos se nos hicieron los trescientos cincuenta kilómetros de camino en compañía de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Y aunque por momentos el regreso a St Petesburg, a orillas del Mississipi se me antojó caduco, en Emilio y Esteban nunca decayó el interés. Al terminar el libro y descubrir cuánto regocijo había en sus semblantes, me di cuenta, con resignación, que soy yo quien acumula años. Mark Twain, justo es decirlo, no ha envejecido ni un ápice, su prosa se mantiene tan fresca como la mente de los lectores a los cuales va dirigida.

Pero no se crea que todo es perfecto. Mal haría yo en ensalzar las costumbres lectoras de mis hijos sin reconocer que ellos, como la mayoría de los integrantes de su generación, desde que eran pequeños han sido expuestos a la apabullante cultura audiovisual. Si de ellos dependiera, podrían pasarse horas frente a la televisión o en los juegos de video, costumbres de tal modo arraigadas en los infantes de esta era, que resulta imposible luchar en su contra.

No obstante jamás cesaré en mi empeño por transmitirles el amor por la lectura. A mí me ha permitido desarrollar mi capacidad de tolerancia, ampliar mi cosmovisión, alejarme de prejuicios y ahuyentar ese vacío existencial que permea al hombre de nuestra época. Crecí, por fortuna, con unos padres que creían en las bondades del libro y que en las navidades solían dejar debajo de mi hamaca, en lugar de juguetes, novelas de Salgari, Mark Twain, Julio Verne, Conan Doyle y Walter Scott. No hubo cumpleaños, festividad o fin de cursos sin libros como premio. Y en ese tenor he procurado repetir el modelo. Mis hijos difícilmente olvidarán que, en mi cruzada contra el iconoscopio y los rayos catódicos, antes de que aprendieran a leer, su padre ya les leía cuentos que les comentaba como si fueran adultos.

Sé bien que una vez entrados en la adolescencia, difícilmente continuarán aceptando complicidad en sus lecturas. El acto de leer, placer individual incomprendido, es uno de los pocos que no dependen de los demás. Nuevos intereses, aunados a la independencia natural de la edad, los llevarán a escoger sus propios pasatiempos y a alejarse, tal vez, un tanto de las letras. Entonces, para evitar que destruyan la alianza que hemos establecido, tendré listos a Salgari, a la Christie, a Dumas y a Julio Verne. Y más tarde, cuando otros ámbitos comiencen a invadir sus pensamientos, a Nabokov, a Rimbaud, a Bukowski, al Marqués de Sade y a otros escritores que cultivan sin tapujos el erotismo. Sólo así estarán preparados para enfrentarse con este mundo cada vez más deshumanizado.

Para entonces – parafraseando a Kavafis -, estoy seguro que, sabios así como llegarán a ser, ya habrán comprendido, qué es lo que copular significa.

March 12, 2013

Un realista con escalpelo*

Por Adrián Curiel Rivera

Leí por primera vez Montezuma´s Revenge una madrugada de insomnio lacerante. Desde sus primeras páginas fui presa de súbitos ataques de risa que aligeraron mis preocupaciones y despertaron a mi mujer sin proponérmelo. Una tarde de hace pocos días, en circunstancias normales de descanso, emprendí una segunda lectura que me provocó la misma reacción haciéndome despanzurrar a carcajadas. Y eso que no se trata de un texto humorístico, o no solamente humorístico. Hay algo en este magnífico relato de Carlos Martín Briceño, justo vencedor del prestigioso XXVI Premio Internacional de Cuentos Max Aub 2012, que podemos identificar pero que, al mismo tiempo, se nos escapa. Trato de explicarme: a primera vista, nos encontramos ante un relato lineal de engañosa simplicidad que podría asociarse, por su tratamiento, temática y la psicología del personaje, a diversas creaciones de autores cultivadores del realismo que ahondan en las miserias de los hombres y en su dificultad —cuando no imposibilidad— de relacionarse. Permítaseme traer a colación a Raymond Carver o a Charles Bukowski. Pero esos dos componentes argumentales, el egoísmo invencible del protagonista (de quien nunca sabemos su nombre), y el sarcasmo cínico con que se conduce y expresa sin importarle a quién haya que atropellar, son desarrollados por Carlos en el marco de una vertiginosa trama de carácter policial que hace constantes guiños a la novela y cine negros. “Estoy convencido de que toda felicidad nos cuesta muertos”, declara el inmerecido y sinvergüenza héroe. No en balde Carlos Martín ha sido un voraz lector en su temprana juventud de Agatha Christie, y de sus mejores herederos más tarde, como él mismo ha confesado en numerosas y agradables charlas. Como sea, la alquimia narrativa con que ha fabricado Montezuma´s Revenge se traduce en un texto eficaz, divertidísimo y de lo más original. Y quiero insistir en la idea: al ser original, hay algo por fuerza, felizmente, que se nos escapa al intentar definirlo.

Leí por primera vez Montezuma´s Revenge una madrugada de insomnio lacerante. Desde sus primeras páginas fui presa de súbitos ataques de risa que aligeraron mis preocupaciones y despertaron a mi mujer sin proponérmelo. Una tarde de hace pocos días, en circunstancias normales de descanso, emprendí una segunda lectura que me provocó la misma reacción haciéndome despanzurrar a carcajadas. Y eso que no se trata de un texto humorístico, o no solamente humorístico. Hay algo en este magnífico relato de Carlos Martín Briceño, justo vencedor del prestigioso XXVI Premio Internacional de Cuentos Max Aub 2012, que podemos identificar pero que, al mismo tiempo, se nos escapa. Trato de explicarme: a primera vista, nos encontramos ante un relato lineal de engañosa simplicidad que podría asociarse, por su tratamiento, temática y la psicología del personaje, a diversas creaciones de autores cultivadores del realismo que ahondan en las miserias de los hombres y en su dificultad —cuando no imposibilidad— de relacionarse. Permítaseme traer a colación a Raymond Carver o a Charles Bukowski. Pero esos dos componentes argumentales, el egoísmo invencible del protagonista (de quien nunca sabemos su nombre), y el sarcasmo cínico con que se conduce y expresa sin importarle a quién haya que atropellar, son desarrollados por Carlos en el marco de una vertiginosa trama de carácter policial que hace constantes guiños a la novela y cine negros. “Estoy convencido de que toda felicidad nos cuesta muertos”, declara el inmerecido y sinvergüenza héroe. No en balde Carlos Martín ha sido un voraz lector en su temprana juventud de Agatha Christie, y de sus mejores herederos más tarde, como él mismo ha confesado en numerosas y agradables charlas. Como sea, la alquimia narrativa con que ha fabricado Montezuma´s Revenge se traduce en un texto eficaz, divertidísimo y de lo más original. Y quiero insistir en la idea: al ser original, hay algo por fuerza, felizmente, que se nos escapa al intentar definirlo.

Vale la pena detenerse en las reflexiones introductorias de Gustavo Martín Garzo, incluidas como breve prólogo a la edición de Montezuma´s Revenge. El egocentrismo desalmado del protagonista, tan desconcertante como irrisorio, inquieta a tal punto al prologuista (nos inquieta a todos) que busca darle una explicación racional, dentro y fuera del ámbito de la literatura. A su entender, los autores más señeros de la novela negra sondean la maldad humana desde dos perspectivas: las falsas promesas con que el mal engatusa a sus adeptos o la redención posible después de haber tocado fondo. Pero el protagonista de Martín Briceño, a los ojos de Martín Garzo, es tan banalmente malvado que ni siquiera alimenta el idealismo de la perversidad. Su conducta es incluso peor que la indiferencia de Mister Hyde en la escena del célebre libro de Stevenson, cuando Hyde tropieza con una niña, pasa por encima de ella y la deja llorando. El villano de Briceño, por tanto, se situaría unos escalones más abajo en la escala decreciente de la ruindad encarnando el despiadado capitalismo consumista del mundo actual, donde lo único que importa es la satisfacción inmediata y hedonista de nuestros deseos. Gustavo Martín se pregunta si no terminaremos por parecernos a alguien así, o si no somos ya como él.

Una interpretación sin duda sugestiva, pero acaso quepa preguntarse también si no acabaremos pareciéndonos a Paige, esa pálida y a su modo cachonda inglesa, casi co-estelar del protagonista, tan repulsiva, hilarante y entrañable como el narrador macho alfa obsesionado por acostarse con ella. Paige, como página en inglés, se bromea en el relato, aquejada de depresiones desde la infancia, está extraviada a tal punto en sus prioridades vitales que ha optado por irla pasando sin comprometerse a nada, de preferencia con un canuto de marihuana encendido. Ha decidido venir a México, por exótico y barato, para concluir sus prácticas de licenciatura. El tándem enfermizo que forma con su perseguidor sólo a medias (y a ratos) correspondido difícilmente podrá olvidarse.

Ya en las primeras páginas se anuncia lo que será la tónica predominante en la relación entre el protagonista y Paige. Aquél, “atrapado por las mandíbulas del resentimiento y escarmentado por el reciente divorcio”, asiste a un soporífero ciclo de películas del festival de Cannes proyectado en la escuela de antropología, el mejor sitio en su opinión para ligar estudiantes europeas. En este punto hay que subrayar que Martín Briceño no sólo nos ofrece un personaje con cero capacidad para compadecerse de los demás, sino que son recurrentes las burlas feroces a referentes prestigiosos de la cultura y a los hábitos de las buenas conciencias. Pero, volviendo al falso cinéfilo, en realidad un abogado que perpetra despojos de tierra simulando sin empacho donaciones fraudulentas, al salir del cine invita sin más a la inglesita, muy románticamente, a comer tacos de relleno negro, lo que deriva en la montezuma’s revenge que Paige sufre al principio de la historia, a raíz de la cual en lo sucesivo sólo comerá plátanos, pan, papas fritas y manzanas. Cuando todo parece indicar que esta fallida salida será la primera y última, la roomate de Paige, una española tan voluptuosa como sensata, se pone en contacto con el narrador para que ayude a sacar a su compañera de la mortal apatía en que se encuentra sumida luego de un intento de suicidio. No pormenorizaré el argumento, para que quienes aún no lo han hecho puedan deleitarse con esta trepidante narración, pero adelanto que la peripecia incluye encarcelamientos, sobornos, viajes por carretera a Playa del Carmen y por lancha a una isla desierta; escenas escabrosas como aquella en la que Paige se acurruca impávida bajo la colcha mientras su frustrado amante se cuestiona si no debería mandarla a la chingada, pues el hotel ha salido demasiado caro como para que ella sólo le permita masturbarse y salpicarla de semen. Hay también un gringo aguafiestas y, en una idílica cabaña playera, una plancha de hierro que será determinante en la trama. Y cuando el lector, conteniendo el aliento, cree que el rocambolesco carnaval de inmoralidades de Montezuma´s Revenge ha concluido, seguro de que el protagonista figurará con honores junto a otros —como los de Bret Easton Ellis— en el catálogo de los perversos más infames de la historia de la literatura contemporánea, el autor nos sorprende con una vuelta de tuerca que suma a un crimen perfecto una monumental injusticia.

He seguido con gran interés y admiración el trabajo narrativo de Carlos Martín Briceño a lo largo de su trayectoria. Lo estimo un realista. Un realista con escalpelo que hace tajos en nuestra zona de confort. Igual que el preciso cirujano al extirpar un órgano.

*Texto leído por su autor en la presentación de Montezuma’s Revenge el pasado 09 de marzo en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) 2013

February 5, 2013

“Si muero lejos de ti” o La fidelidad literaria de Beatriz Espejo

Han pasado quince años desde que en un diplomado en letras encontré, por primera vez, un texto de Beatriz Espejo.

Han pasado quince años desde que en un diplomado en letras encontré, por primera vez, un texto de Beatriz Espejo.

Roger Metri, quien impartía la materia de cuento contemporáneo, decidió leernos en voz alta el relato titulado Alta Costura. La narración recrea el día en que la pequeña Roma Chatov va tejiendo en el taller de Paul Poiret el chal que arrebataría hacia la sombra a la legendaria Isadora Duncan. Todavía me fascina. Su ritmo, musicalidad, su anclaje histórico y la acuciosa descripción del ambiente cultural de la Europa de principios del siglo pasado, me hicieron pensar que estaba ante una escritora excepcional, de altos vuelos; alguien cuya obra bien valía la pena conocer. El cerrado aplauso con que el grupo de estudiantes festinó el desenlace, lo corroboró.

Beatriz Espejo, quien para entonces ya había obtenido el Premio Magda Donato (1986), el Premio Colima de Narrativa (1993) y el premio de literatura del INBA en San Luis Potosí (1996), sólo por citar algunos, era ya una referencia obligada en la literatura mexicana. El único que vergonzosamente parecía ignorarlo era yo.

Por eso me enorgullece que tres lustros después, años y libros de por medio, Beatriz me haya escogido para que la acompañe a la presentación de Si muero lejos de ti (Lectorum 2012), su cuentario más reciente.

Ambicioso desde cualquier punto de vista, el volumen reúne catorce relatos basados, la mayoría, en trozos de vida de personajes célebres. Así, a lo largo de sus 161 páginas, con la sagaz pluma de una escritora consumada, veremos retratados a la innovadora Silvina Ocampo, a la mítica Marylin Monroe, a la poetisa Sylvia Plath, al abogado poeta Manuel José Othón, al renacentista Leonardo da Vinci, al genial pintor Alberto Gironella, a la inolvidable Agatha Christie, al político y hombre de letras, Salvador Díaz Mirón; al retratista de la revolución social, Agustín Yáñez; a la demencial emperatriz Carlota, a la polémica Elena Garro, a la optimista Colette…Imágenes impecables, enriquecidas con la ficción, que la autora dispone con oficio.

Por eso, devenimos testigos del disimulado desconcierto anímico de la Christie, en el cuento Miss Marple a la vuelta de la esquina, cuando se entera que para resolver el misterio de la desaparición de Madeleine, su sobrina nieta preferida, heredera de la mitad de su fortuna, no hay móviles de ninguna especie. Y no los hay precisamente porque Beatriz Espejo, astutamente, entrevera presente y pasado, remitiéndonos al tristemente célebre caso de Madeleine, la niña inglesa de cuatro años desaparecida en Portugal en 2007. Con inteligentes trazos Beatriz Espejo nos hace conocer el modus vivendi y las manías burguesas de la Christie.

Con la misma precisión quirúrgica nos contagia en Poema de amor y odio, el cuento que abre la colección, la neurosis obsesiva de Silvina Ocampo, quien desde un monólogo interior impreca por su desamor a su esposo Adolfo Bioy Casares, el aristocrático y seductor escritor argentino cuyos deportes favoritos fueron el tenis, Jorge Luis Borges y la infidelidad.

La vida está hecha de desilusiones, vos me habías hecho entrar al Paraíso y desde ahí me soltaste. Ahora recorro el infierno

Y laberintos mentales son también los que envuelven a Carlota Amalia en el relato Miserere mei Deus y a Norma Jeane Mortenson en Marylin en la cama. En el caso de la primera, una segunda voz narrativa, poética y mordaz, se dirigirá a la emperatriz para condolerse de su estado. Ahora es una mujer adolorida, fracasada, a la que acaban de avisar del fusilamiento de Maximiliano y a la que ni siquiera le queda el consuelo de un hijo que heredara la tez rosada de su padre, la nariz un poco roja cuando hubiera frío y la sagacidad política de su abuelo Leopoldo. En cuanto a la Monroe, será un narrador omnisciente, a través de los ojos de una pequeña reportera, (¿alter ego de Beatriz?), quien nos lleve a recorrer la degradación del mito. Desnuda de cuerpo, entre sábanas sucias, sin la protección del Chanel No 5, no queda más remedio que compadecernos de la rubia en decadencia.

La pequeña periodista notó que los pies de Marilyn asomaban bajo la sábana. Tenían uñas enterradas y huellas de barniz rosa, pies diminutos con plantas llenas de líneas incomprensibles y callos sobre el talón causados por subirse a tacones malabaristas.

Hay un relato en especial que cautiva por la ternura, desasosiego y solidaridad que despierta en los lectores, sobre todo en aquellos que se dedican a la literatura. Se trata de Sólo quiero escribir. Es una extensa carta que dirige la mecenas de la poeta inglesa Sylvia Plath a la madre de ésta. La misiva, que nunca llegará a su destino, analiza con un vívido, lúcido lenguaje, la corta existencia literaria de la Plath, desde el instante en que la protectora decide apoyarla para entrar al Smith College hasta el momento fatídico en que la melancólica poetisa resuelve preparar la charola del desayuno, ponerla junto a la camita de sus hijos, ir a la cocina, prender el horno y meter la cabeza dentro.

Se sentía encerrada en un saco como si le hubieran arrancado la carne de los huesos. Era una luchadora peleando contra gigantes descomunales. Inventaba planes descabellados y sobre todo me argumentaba convenciéndose a sí misma que su vida no había terminado, de que muchas ideas se convertirían en libros.

.Pero no solo personajes femeninos pueblan este libro. En Prisionero de amor, por ejemplo, aparece un Manuel José Othón, en su calidad de juez de provincia, empeñado en buscarle pareja a un mancebo que ha caído en su cárcel. A la postre, según cuenta o imagina Beatriz, será esta obsesión la que lo lleve a escribir su Idilio Salvaje, el poema que lo llevaría a la fama. Y en El prisionero y el bandido, la escritora retoma el pasaje del encuentro entre Salvador Díaz Mirón y Santana Rodríguez, a quien deseaba aprehender y dar muerte para llenarse de gloria. De manera magistral Beatriz narra la sagacidad del bandido para librarse de su sino.

“¿Sabe usted quién soy? Santana Rodríguez para servirle a usted…” El poeta y su compañero quedaron clavados en sus sillas por la audacia del bandido y su sangre fría a los que unió una risita y un comentario, “Le he oído decir que le faltan tabacos para inspirarse”. Y del pecho extrajo un haz de vegueros sanandrescanos. Los entregó al poeta que los tomó sin responder, sobre todo porque a esto siguió una reconvención, el consejo de regresar entre los suyos para escribir lo que realmente importaba.

Dejo para el final un cuento que seducirá a los yucatecos: La celebración, donde el novelista y entonces Secretario de Educación, Agustín Yañez, macho de Jalisco según refiere la autora, sale malparado por los desplantes de un simpático mayordomo yucateco de gustos refinados y pestañas rimeleadas. Beatriz debería confesarnos si la anécdota fue cierta.

No hay cuento menor en Si muero lejos de ti. Dependiendo de los gustos del lector, habrá favoritos, pero ninguno tiene desperdicio. Parafraseando a López Velarde, Beatriz Espejo sigue “fiel a su espejo diario”, publicando sólo obras depuradas con esmero de orfebre. Este libro, sin duda, es uno de los cuentarios más exquisitos de la literatura mexicana contemporánea.

Texto leído durante la presentación del libro de cuentos Si muero lejos de ti (Lectorum, México 2012, 161pp) en el auditorio del Centro Cultural Olimpo, en Mérida, Yucatán con la presencia de la autora, Beatriz Espejo.

January 22, 2013

Vikingos o Las andanzas de los hombres del norte*

Adrián Curiel Rivera, narrador defeño, cuya vida gira en torno a la historia y la literatura, y con quien se puede conversar sabrosamente de libros y escritores me ha invitado a presentar Vikingos, su más reciente libro. Acabo de terminarlo y me ha deslumbrado. Tanto, que quiero saber más sobre esta raza de Escandinavia que asoló al territorio europeo de los siglos VI al XI de nuestra era.

Adrián Curiel Rivera, narrador defeño, cuya vida gira en torno a la historia y la literatura, y con quien se puede conversar sabrosamente de libros y escritores me ha invitado a presentar Vikingos, su más reciente libro. Acabo de terminarlo y me ha deslumbrado. Tanto, que quiero saber más sobre esta raza de Escandinavia que asoló al territorio europeo de los siglos VI al XI de nuestra era.

Me dirijo a la computadora, navego en la internet, indago, busco datos que aumenten mis escasos conocimientos sobre este pueblo de bárbaros adoradores de Odín, Thor, Heimdal y Loki, y al cabo de un par de horas, caigo en la cuenta de cuánto esfuerzo debió haberle costado a Adrián recrear, en 122 páginas, seis siglos de la historia de la humanidad. Aquí, en estos veintiún relatos de factura impecable publicados por la joven editorial Magenta, están incluidos el despiadado ataque al monasterio de Lindisfarne, el asedio vikingo a la ciudad de París, la toma de la, hasta entonces, inexpugnable Constantinopla; el obcecado y eficaz cerco a la Sevilla Musulmana, el desembarco de los nórdicos en Groenlandia, la llegada de Leif Erickson a las costas de la península del Labrador en América, 500 años antes que Cristóbal Colón. Se trata, pues, de una saga en la que Curiel Rivera, con pericia de narrador maduro, se ha decidido a ficcionar los hechos, a contar lo sucedido desde una perspectiva literaria diferente, amena, retomando la antigua vertiente de la novela histórica donde el discurso narrativo – y no la voluntad del escritor – determina el ritmo y el suspense del texto. Es un trabajo para leer sin prisa, degustando un capuchino, entre arias del Turandot y sorbos de vino tinto, (o en la madrugada, como yo) pero sobretodo, con una disponibilidad total de espíritu, condición indispensable para adentrarse por completo en el pasado de ese pueblo navegante y conquistador.

Los episodios relacionados con su historia satisfacen los requisitos de la más exótica novela de aventuras. Se incluye cercos militares, parricidios, extorsiones tasadas, naufragios, erotismo y violaciones, combates sanguinarios, descubrimiento de tierras ignotas. Algunas descripciones son tan certeras que se quedan como dibujadas en la memoria.

Sevilla, en efecto, era una ciudad resplandeciente, sembrada de minaretes espigados cuyas piedras, a fuerza de austeridad y sencillez, rivalizaban en luminosidad y grandeza con el sol y las altas nubes. Pensé que no éramos dignos de ese entramado de construcciones perfectas. Las casas se extendían en largas terrazas, los parterres húmedos cobraban, a la sombra embriagadora de los naranjos, una coloración azul oscuro. Ordené a mis hombres que fuesen comedidos; que tomaran sólo lo indispensable: las jóvenes más hermosas, los metales más deslumbrantes.

(La entrada de los vikingos a Sevilla, uno de los más impactantes pasajes del libro).

Apago la computadora, vuelvo a las páginas de este cuentario y recuerdo que Adrián ha dicho que estas historias las comenzó a escribir cuando era muy joven, que decidió hacerlo porque desde niño es un apasionado del tema y las novelas épicas. Entonces me convenzo de que esta obra nació como un tributo del autor a sus lecturas de infancia, a los volúmenes que, seguramente, tomó por casualidad de la biblioteca paterna y que lo marcarían para siempre en su estilo narrativo, un estilo como ilustra el siguiente párrafo:

Un par de jornadas después, a través de la bruma matinal, se fue prefigurando progresivamente una franja verde. Hacia ella enderezaron la nave. Millas más adelante los oscuros contornos de los álamos, de un azul casi añil, se redondearon. El viento mecía suavemente las copas frondosas y se respiraba una humedad tonificante. Había palmeras y chopos, la esbelta estructura de éstos contrastaba con los anchos pliegues cilíndricos de aquellas. Cuando la marea descendió llegaron a una zona de amplios bajíos. El barco quedó en seco y en alto, como si en lugar de haber partido de Groenlandia fuera a ser carenado en un astillero.

Pulcro y fluido, apoyado en una minuciosa descripción de los ambientes.

Dicen que los buenos libros son aquellos que al terminarlos, uno no vuelve a ser el mismo. Vikingos es de esta clase. Nos llena de horizontes, de travesías, de historia y aventura, y va, seguramente, a una nueva conquista: la de sus lectores.

*Texto leído en la Biblioteca José Martí de la Ciudad de Mérida, Yucatán el pasado 11 de Enero durante la presentación del libro de cuentos Vikingos (Libros Magenta/ México 2012/ 122 pp) de Adrián Curiel Rivera.

January 21, 2013

Los libros del 2012

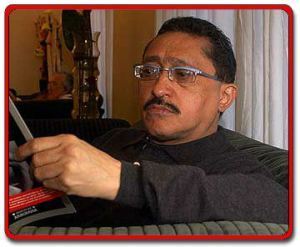

Por Sergio González Rodríguez

La muerte de Carlos Fuentes (1928-2012) señala el término de un ciclo en México: el de la literatura moderna-vanguardista-cosmopolita que comenzó a destacar en la década de los años 50 del siglo anterior y trascendió al inicio del siglo 21. Ahora, la literatura mexicana mantiene dos rasgos: diversidad y fortaleza, que oscilan entre la tradición inmediata y el gusto ultracontemporáneo. Esta tensión se fundamenta en un poder intergeneracional.

La muerte de Carlos Fuentes (1928-2012) señala el término de un ciclo en México: el de la literatura moderna-vanguardista-cosmopolita que comenzó a destacar en la década de los años 50 del siglo anterior y trascendió al inicio del siglo 21. Ahora, la literatura mexicana mantiene dos rasgos: diversidad y fortaleza, que oscilan entre la tradición inmediata y el gusto ultracontemporáneo. Esta tensión se fundamenta en un poder intergeneracional.

Como puede comprobarse con el siguiente inventario bibliográfico, están lejos de imponerse escritores de una misma generación. Por el contrario, prevalecen obras y autores en un espectro que incluye, debido a su valor literario, a quienes nacieron entre los años 30 y los 80 del siglo 20.

En los hechos, tal situación contradice el lugar común, tan falso como reiterado, de que la literatura mexicana vive un “cambio” a favor de alguna sola generación, la cual sólo se vería en el espejo de sí misma. Por fortuna, y de eso están hechas las mejores tradiciones literarias, la convivencia intergeneracional refleja el atractivo de la literatura mexicana de hoy, ya distante del predominio de una figura o generación señera. Una literatura en busca de reencontrarse con nuevos públicos para reinventar sus prestigios en un entorno difícil: en México, la venta de libros casi se ha estancado (CANIEM/Milenio, 27 de diciembre de 2012) y el libro electrónico está lejos de despegar.

El libro del año: Gabriel Orozco, de Gabriel Orozco, registro retrospectivo de la obra del artista mexicano más importante en México y en el mundo.

Novela sin ficción: Tela de Sevoya, de Myriam Moscona; Canción de tumba, de Julián Herbert; Campos de amapola, de Lolita Bosch.

Novela: gotas.de.mercurio, de Edson Lechuga; La transmigración de los cuerpos, de Yuri Herrera; Vida digital, de Fabrizio Mejía Madrid; Fuga en mí menor, de Sandra Lorenzano; Federico en su balcón, de Carlos Fuentes; El Sinaloa, de Guillermo Rubio; El lenguaje del juego, de Daniel Sada; Arrecife, de Juan Villoro.

Primera novela: Tu materia son los huesos, de Andrés Téllez Parra; Eros díler, de Nazul Aramayo.

Novela histórica: Diario de las cigarras, de Antonio Saborit; Imperio, la novela de Maximiliano, de Héctor Zagal; Las paredes hablan, de Carmen Boullosa.

Escritores que insisten en autoparodiarse hasta convertirse en ruido: Mario Bellatin, El libro uruguayo de los muertos; Guillermo Fadanelli, Mis mujeres muertas.

Relato: Despertar con alacranes, de Javier Caravantes; Taller de taquimecanografía, de Gabriela Jáuregui, et al.; Montezuma’s Revenge, de Carlos Martín Briceño; Carajo, de Antonio Calera-Grobet; La trama secreta. Ficciones, 1991-2011, de Mauricio Molina; Largas filas de gente rara, de Luis Jorge Boone; Sudor añejo y sardina, de Enrique Blanc; El mal de la taiga, de Cristina Rivera Garza; La mujer de M., de Mauricio Montiel Figueiras.

Testimonio: El hijo de Míster Playa, de Mónica Maristain; Libro de las explicaciones, de Tedi López-Mills; Los testimonios, de Óscar Benassini, et al.

Ensayo: Maravillas que son, sombras que fueron, de Carlos Monsiváis; Andar y ver. Segundo cuaderno, de Jesús Silva-Herzog Márquez; El eclipse del sueño de Sor Juana, de Américo Larralde; Del duro oficio de vivir, beber y escribir desde el caos, de J.M. Servín; El taller de no ficción, de Bruno H. Piché; La luz detrás de la puerta, de Norma Lazo; Mudanza, de Verónica Gerber Bicecci.

Novela política: Justicia, de Gerardo Laveaga.

Ensayo político: ¿Y usted cree tener derechos?, de Irma Saucedo, Lucía Melgar, et al.; El derecho a cuestionar el derecho, de Mónica Maccise Duayhe; La utopía posible (periodismo por la despenalización de las drogas), de Carlos Martínez Rentería; Violencia y seguridad en México en el umbral del siglo XXI, de Martín Gabriel Barrón Cruz.

Crónica: Crónica de un sexenio fallido, de Ernesto Núñez Albarrán; Generación Bang. Los nuevos cronistas del narco mexicano, de Juan Pablo Meneses; Coronada de moscas, de Margo Glantz.

Autoayuda: ¿Qué hacer? La alternativa ciudadana, de Carlos Salinas de Gortari; La mafia que se adueñó de México… y el 2012, de Andrés Manuel López Obrador.

Historia de la prensa: Buendía, de Miguel Ángel Granados Chapa; México: 200 años de periodismo cultural, de Humberto Musacchio; Viaje de Vuelta. Estampas de una revista, de Malva Flores.

Poesía: En el centro del año, de Jaime Labastida; Arte & basura, de Mario Santiago Papasquiaro; La ciudad de los muertos, de José Homero; Campo Alaska, de José Javier Villarreal; Autocinema, de Gaspar Orozco; Trivio, de Josué Ramírez; Poemas perrones pa’ la raza, de Fausto Alzati Fernández; Dioses del México antiguo, de Óscar de Pablo y Demián Flores; Una forma escondida tras la puerta, de Francisco Hernández; Vivo, eso sucede. Poesía reunida, de Juan Bañuelos; Contubernio de espejos. Poemas 1960-1964, de Salvador Elizondo.

La peor propaganda: “Alberto Chimal es el Henry James de su generación”.

El peor libro del año: La escuela del aburrimiento, de Luigi Amara: 287 gracejos, es decir, por lo menos uno en cada página, con la misma idea. Quéee divertido.

(Tomado del Reforma)

Archivado en: notas

November 20, 2012

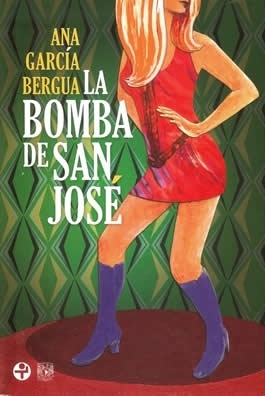

La bomba de García Bergua

Nada más toparse con la imagen de la portada – una rubia yé-yé con altas botas azules y vestido rojo entallado y cortísimo – el lector intuye que va a divertirse. Y el primer párrafo de la historia – “El día que Hugo la trajo a casa me costó reconocerla porque no estaba maquillada como en las películas. Eso sí, llevaba ropa muy fina, aunque sencilla, de la que se empezaba a llamar sport…”- confirma lo que viene: una novela amena, ágil y nostálgica; un viaje gozoso al festivo y provocador México DF de los años sesenta.

Nada más toparse con la imagen de la portada – una rubia yé-yé con altas botas azules y vestido rojo entallado y cortísimo – el lector intuye que va a divertirse. Y el primer párrafo de la historia – “El día que Hugo la trajo a casa me costó reconocerla porque no estaba maquillada como en las películas. Eso sí, llevaba ropa muy fina, aunque sencilla, de la que se empezaba a llamar sport…”- confirma lo que viene: una novela amena, ágil y nostálgica; un viaje gozoso al festivo y provocador México DF de los años sesenta.

Bofe para el gato, Chocolate Milo, Lejía, Café del Do Brasil, Tuétano para el perro, Cold Cream, Oso Negro, Sardinas…, la lista de abarrotes que precede algunos capítulos provoca evocaciones que ayudan a situarnos en medio de aquella alocada época en que los poetas hacían slogans de publicidad y las mujeres tenían que soportar a sus maridos a costa de lo que fuera.

Contada a dos voces por una pareja de casados (Maite, una joven convencional pero nada resignada, y Hugo, un guionista de cine, metido a publicista), La bomba de San José trata de cómo la vida de este matrimonio se trastoca cuando deciden darle asilo en su casa a la despampanante actriz costarricense, Selma Bordiú.

La artista, quien viene huyendo de un poderoso amante, trae al hogar de esta pareja, no sólo una andanada de problemas y enredos, sino un aire de libertad que ayuda, tanto a Maite como a Hugo, a desprenderse del indisoluble yugo matrimonial.

“Pero Maite, ¿tu quieres ser una mujer divorciada? Imagínate lo que van a decir de ti”, le dice la tía Clotilde a la protagonista cuando ésta le anuncia formalmente la separación. Y aunque Maite le recuerda que ella, la tía, anduvo con un hombre casado, la respuesta de su pariente, surgida desde lo más profundo de la doble moral, deja a Maite de una pieza: “Una mujer debe ser recta y honesta, y no andar suelta por ahí, como un perro.”

Pero no se crea que La bomba de San José se circunscribe al ámbito del amor y la liberalidad. García Bergua es una narradora experimentada y maliciosa que se las arregla para mezclar intriga, asesinato, tristeza, persecuciones, drogas y hasta política, en ésta, su última entrega publicada pulcramente por ERA, emblemática editorial mexicana surgida, casualmente, en los mismos años que transcurre esta historia.

“Me siento a todo dar de poder hacer una novela divertida y cabroncita en estos tiempos tan jodidones”, dijo recientemente en una entrevista García Bergua a propósito de La bomba….

Y no es para menos, yo también me sentiría bien de poder ofrecer a los lectores una historia como ésta, capaz de atrapar a todo tipo de público y que, bajo su aparente candidez, encubra una sátira feroz al establishment y a la cosmovisión del mexicano.

No es fácil usar magistralmente la ironía para mostrar la realidad que esconden las apariencias. Excepción hecha de Jorge Ibarbüengoitia, a los narradores mexicanos les cuesta trabajo liberarse de la solemnidad en la literatura. Con La bomba de San José, Ana García Bergua lo consigue con creces. Logra hablar de temas trascendentales sin aludirlos directamente, sin dar consejos, atrapando al lector de principio a fin: desde la portada con su imagen de la rubia seductora, hasta la última frase de la historia.

(Ana García Bergua/ La bomba de San José/ Editorial Era-UNAM México 2012. 339 pp)

October 26, 2012

No merece el premio

No puedo negar que al principio me dio gusto saber que el Premio FIL de este año, con todo y sus 150,000 billetes verdes, iría a parar a manos de Alfredo Bryce Echenique. Y no es para menos, mi relación con el peruano ya es vieja. Su obra más emblemática, “Un mundo para Julius”, figura permanentemente en la lista de libros que suelo recomendar cuando se trata de acercar a la gente a la literatura. Cínica, fina, mordaz, la novela -con un lenguaje que mezcla de manera magistral al narrador omnisciente con el yo protagonista- es un ameno viaje por la anodina vida de la oligarquía limeña.

No puedo negar que al principio me dio gusto saber que el Premio FIL de este año, con todo y sus 150,000 billetes verdes, iría a parar a manos de Alfredo Bryce Echenique. Y no es para menos, mi relación con el peruano ya es vieja. Su obra más emblemática, “Un mundo para Julius”, figura permanentemente en la lista de libros que suelo recomendar cuando se trata de acercar a la gente a la literatura. Cínica, fina, mordaz, la novela -con un lenguaje que mezcla de manera magistral al narrador omnisciente con el yo protagonista- es un ameno viaje por la anodina vida de la oligarquía limeña.

El fallo del jurado del Premio FIL -que dicho sea de paso encabezaron el mexicano Jorge Volpi y el crítico Julio Ortega, amiguísimo de Bryce- dice que el peruano es un “gran cronista de la vida y las búsquedas literarias y políticas de los latinoamericanos de su generación, que explora temas que rozan la enfermedad, la felicidad, el amor y la tristeza.”.

No lo discuto: las letras del autor de “La vida exagerada de Martín Romaña” y “No me esperen en abril” merecen sin duda estos elogios. Lo que no se vale es que el jurado haya pasado por alto que, sobre la cabeza de su elegido, ronda una serie de demandas (varias falladas ya en su contra) por plagio de artículos periodísticos. En este sentido, y muy a mi pesar, debo reconocer que Alfredo no se merece el premio. Entregárselo (aunque sea “en lo oscurito”, en su casa de Barcelona para evitar el escándalo, como se ha propuesto) significa validar la cultura del plagio.

Los miembros del jurado han respaldado su posición argumentando que las acusaciones “no tenían nada qué ver con su creación, con su obra literaria, sino con su obra periodística -que, por cierto, no se toma en cuenta como tal-, no se considera un género de expresión literaria”. Valiente argumento. Me gustaría saber lo que Vargas Llosa y García Márquez, defensores a ultranza del buen periodismo, opinan de este comentario. Tal descalificación raya en la grosería. Probablemente estarían de acuerdo conmigo.

October 4, 2012

El mal de la taiga* o nadie sabe a ciencia cierta por qué se va

No había vuelto a recordar la taiga hasta que cayó en mis manos el nuevo libro de Cristina Rivera Garza. Entonces, con solo leer el título, mi cerebro viajó a la adolescencia, a las clases de geografía en la escuela secundaria, a la lección de ecosistemas del planeta. Con sus altos árboles de troncos rectos, cónicos, y su luminoso cielo boreal, las ilustraciones de la taiga me hipnotizaban, me remitían a historias lejanas de hadas, lobos y acogedoras cabañas con chimenea. Lejos estaba de saber que en un sitio así, donde reinan la soledad y el silencio, y las temperaturas rozan los 40 grados bajo cero, lo único que puede encontrar el hombre – si decide incursionar bajo su propio riesgo – es la demencia.

No había vuelto a recordar la taiga hasta que cayó en mis manos el nuevo libro de Cristina Rivera Garza. Entonces, con solo leer el título, mi cerebro viajó a la adolescencia, a las clases de geografía en la escuela secundaria, a la lección de ecosistemas del planeta. Con sus altos árboles de troncos rectos, cónicos, y su luminoso cielo boreal, las ilustraciones de la taiga me hipnotizaban, me remitían a historias lejanas de hadas, lobos y acogedoras cabañas con chimenea. Lejos estaba de saber que en un sitio así, donde reinan la soledad y el silencio, y las temperaturas rozan los 40 grados bajo cero, lo único que puede encontrar el hombre – si decide incursionar bajo su propio riesgo – es la demencia.

Y de esto trata, precisamente, el nuevo libro de la tamaulipeca Rivera Garza, El mal de la Taiga, de la locura, del desamor, del abandono, del recuerdo, del fracaso sentimental que nos orilla a incursionar en nuestra propia taiga, allí donde aguarda, permanentemente, un lobo de ojos inyectados de sangre y enormes fauces.

Con una sorprendente capacidad narrativa, Cristina – una de las escritoras contemporáneas más vanguardistas de Latinoamérica – nos cuenta en esta novela breve, la hazaña de una investigadora que acepta el encargo de ir en busca de una esposa adúltera refugiada en la taiga.

La atmósfera, opresiva de principio a fin, se recrudece por la parquedad de las frases, la selección cuidadosa de los adjetivos y la sobriedad de los diálogos.

Historia a caballo entre el cuento de hadas y el thriller, Rivera Garza recomienda leerla oyendo la música que viene en un playlist al final del libro. Mismas melodías, dicho sea de paso, que la autora escuchara mientras lo escribiera.

Quizá al terminar el libro al lector le quede una sensación de incertidumbre, de no saber si ha vivido un sueño o participado en la confección del relato. Lo que sí es seguro es que habrán de pasar varios días para que en el cerebro se le vayan diluyendo al lector las imágenes inhóspitas, seductoras y nostálgicas, de esta taiga riveragarciana.

(El mal de la Taiga, Tusquets Editores, 1ª Ed, México 2012, 119 pp

*Taiga: selva del norte de Eurasia y América, de subsuelo helado, formada por coníferas, abedules y arces.

September 13, 2012

Lectura de Montezuma’s Revenge; viernes 21 de septiembre

Carlos Martín Briceño's Blog

- Carlos Martín Briceño's profile

- 15 followers