Alejandro Soifer's Blog, page 14

August 3, 2015

Puta, víctima o traidora: la mujer en el policial

El día 31 de julio de 2015 en la inauguración del festival Buenos Aires Negra (BAN!) hablé en una mesa acerca del rol que ocupa la mujer en el género policial negro. La organización y el espíritu del festival indican que los expositores no pueden leer un texto sino que deben hablar. Este texto entonces no lo leí en el festival pero sí corresponde a mi reflexión sobre el tema de la mujer en el género policial negro ayer y hoy.

Puta

Portada de The Thrill Makers de Brad Hart

Hay una secuencia muy famosa en la novela gráfica Sin City (Frank Miller, 1991) en la cual Marv, un grandote poco agraciado, entra en un confesionario y obliga al cura a reconocer quién asesinó a una prostituta con la que él ha estado. Entonces el Padre le dice: “De paso pregúntante si vale la pena morir por el cadáver de una puta” a lo que Marv responde que vale la pena matar por ella, vale la pena morir por ella y vale la pena ir al infierno por ella. A continuación le me te un tiro en la frente.

Aquí está la escena en la adaptación al cine de 2005:

En el género policial negro las mujeres pueden ocupar uno de cuatro roles preestablecidos: putas, víctimas (y estos dos casos en muchos casos se tocan, como en este ejemplo), mujeres fatales o lo que llamaremos “ángeles vengadores”.

Sin City es una estilización extrema de todos los tropos, los recursos narrativos de los que se vale el género policial por lo que nos servirá para pensar todas las categorías que hemos establecido.

Marv es capaz (¡y está más que dispuesto!) de matar, morir e ir al infierno por una prostituta asesinada porque esa es precisamente la función que debe cumplir el hombre en el policial negro: vengar a la pobre mujer que quedó fuera de la sociedad, que está infectada de los más bajos instintos, que se mueve en los tugurios más oscuros, sometida siempre a la voluntad contra su cuerpo y su propia voluntad, de los otros, los hombres malvados que la obligaron a esa vida ruin.

Esta degradación social también trae aparejada una cierta “libertad creativa” para arruinarle la vida a los personajes. Las prostitutas, se sabe, dada su condición social precaria suele sufrir todo tipo de vejaciones y maltratos por lo que como personaje, para un escritor de policial, resultan perfectos “punching-balls“. Una prostituta en una novela policial tiene un riesgo mucho mayor de terminar muerta, golpeada o degrada de una forma humillante que otro personaje mujer en la misma novela.

Entonces aquí es donde se junta la categoría de Puta con el de Víctima.

Víctima (la damisela en peligro)

Otro rol para las mujeres en el policial negro es el de la víctima. Una mujer aparece muerta. Una niña es secuestrada. Una adolescente desaparece sin dejar rastro. Todos son inicios posibles de historias policiales y a todos los hemos visto más de una vez.

En No hay orquídeas para Miss Blandish, el clásico de James H. Chase, por ejemplo, la trama se estructura alrededor del secuestro de la rica heredera Miss Blandish. La película The Badge (2002) comienza con una transexual (y prostituta) que aparece muerta al costado de la ruta. La película Gone Baby Gone (2007) comienza con la desaparición de una niña rubia de cuatro años. En El silencio de los inocentes la carrera contra el tiempo es para salvar a Catherine Martin, hija de una senadora y última víctima secuestrada por el asesino en serie Buffalo Bill. Y así podríamos continuar con cientos de ejemplos.

Por supuesto, en la diferencia entre “niña rubia angelical” y prostituta del bajo mundo se juega un gran diferencia: ¿aparecerá muerta o se salvará? La prostituta de la que hablamos por lo general tiende a aparecer muerta (y al comienzo de la historia policial, como elemento que hace despegar la historia) mientras que si estamos hablando de una niña blanca lo más probable sea que se trate de un secuestro y tengamos un final feliz con reencuentro.

Traidora (la femme-fatale)

Volvamos a Sin City, pero en esta ocasión a la segunda película inspirada en las novelas gráficas de Miller. Sin City: A Dame To Kill For (2014) se dio a conocer con el póster que vemos acá, con una Eva Green empuñando una pistola y encarnando al personaje de Ava Lord. Lo interesante de esta pieza gráfica es que fue censurada porque al parecer, resultaba demasiado explícita. La combinación de armas y mujeres hermosas y voluptuosas es un clásico del policial negro. Como dijimos, Miller estiliza al extremo los recursos del policial y ese toque también lo vemos en Ava Lord. Ella es una mujer sensual, que juega el papel de frágil al mismo tiempo que aprovecha sus encantos sexuales para convencer a los hombres para que hagan por ella cosas que no está dispuesta a hacer por sí misma. Y estas cosas que requiere de los hombres rudos siempre es violencia. Violencia sobre otros hombres o mujeres, que roben o maten por ella.

La femme-fatale envuelve a los hombres con sus vapores sensuales (como el personaje de Poison Ivy en Batman que no por nada es el más policial de los cómics de superhéroes) y los emboba con su cuerpo y su sexo hasta convencerlos de hacer cosas por ella. En muchas ocasiones estas mujeres terminan quebrando moralmente o hasta físicamente (llevándolos a la tumba o a la perdición) a estos desdichados hombres que se cruzan en su camino.

El resultado posible para estas mujeres es dos: se salen con las suyas por medio de una serie de engaños y trampas o mueren, la mayor parte de las veces en manos de la venganza del hombre que una vez recobrado de la infamia que cometió por ella, vuelve para vengarse. Lo cierto es que en ambos casos, terminan rompiéndole el corazón a nuestro héroe.

Ángeles vengadores

La figura del ángel vengador es otra de las encarnaciones que pueden asumir las mujeres en el policial negro en el subgénero conocido como sexploitation. Estas son historias de mujeres a las que hombres malos han maltratado, intentado asesinar, destruido en algún aspecto de su vida que vuelven de sus cenizas con el propósito explícito de consumar su venganza.

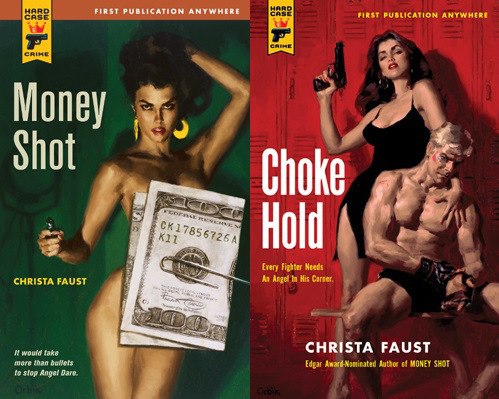

La saga protagonizada por Angel Dare de Christa Fasut (de momento Money Shot y Choke Hold, pero aparentemente pronto se vendría una tercera novela) no podría encarnar mejor esta característica: una ex actriz pornográfica devenida en empresaria del medio es llamada para filmar una última escena con una estrella en ascenso. Todo se trata de una trampa y Angel terminar con una bala en el pecho en el baúl de un automóvil (no hay spoiler acá, esto transcurre en la primera página de Money Shot). El nombre mismo del personaje deja claro la situación: Angel Dare. El ángel que se atreve (to dare se puede traducir como “atreverse”). Un ángel vengativo.

Aunque no hace falta hundirse en las profundidades de la literatura neo-pulp para encontrarnos con un ejemplo tan acabado de ángel vengativo. Pensemos en el perfecto ángel de venganza mainstream de la última década. Sí, estamos hablando de ella:

La novia. Su propio ex novio (Bill) dice: “Le metí una bala en la cabeza y siguió respirando.” Y ahora ella vuelve a vengarse y de eso se tratan las casi cuatro horas de película. El modo en el que éste ángel rubio consigue vengarse del hombre que le disparó en la cabeza el día de su casamiento.

Ahora bien, estas son las categorías clásicas de mujeres presentes en el género policial negro. Pero ¿qué pasa hoy en día con las mujeres en un género que lentamente está pasando del negro absoluto a un más grisáceo thriller? Creo que tenemos que pensar en una mujer que inició el camino de un cambio que luego sería radical en la representación de las mujeres en el género policial.

El nuevo rol de la mujer en el policial

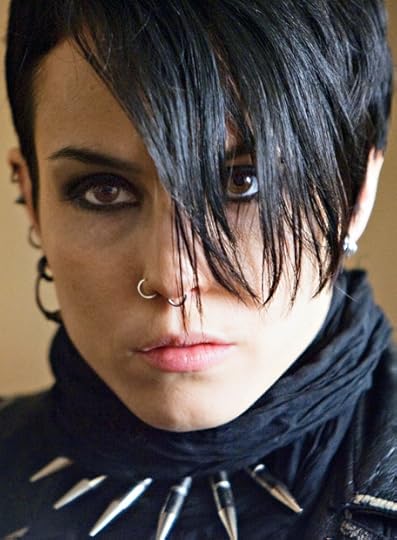

Empecemos hablando de ella:

Lisbeth Salander de la saga Millenium de Stieg Larsson. Ella tiene un poco de varias de estas mujeres: un pasado turbio, una serie de abusos que la marcaron y una búsqueda de venganza (que consuma, claro que sí) pero su personalidad está más delineada y escapa de los corsets rígidos de los géneros. Sí, es un ángel vengador pero también tiene algo de mujer fatal en el modo en el que utiliza su cuerpo y su sensualidad para conseguir lo que quiere. Pero a diferencia de una femme-fatale normal, ella vivencia su sexualidad como le viene en gana y no en busca de obtener un beneficio manipulando al hombre con quien se acuesta. Es independiente, sabe tomar un arma y planificar una venganza pero no es un hombre con vestido de mujer: tiene la inteligencia creativa para resolver situaciones sin tener que recurrir a la pura fuerza bruta. Es capaz de otras cosas más allá de la violencia sin más.

Y entonces llegamos a la mujer en el thriller actual. Pensemos en las novelas de Gillian Flynn (Heridas abiertas, Dark Places o La llamada del Kill Club y Perdida) o el fenomenal éxito de La mujer del tren de Paula Hawkins.

Aquí tenemos a Libby de Dark Places y a Amy de Perdida en sus encarnaciones en cine:

¿Qué características comparten estas mujeres del nuevo policial thriller? Tanto Libby como Amy (las protagonistas de las novelas de Gillian Flynn) como Rachel (la protagonista de la novela de Hawkins) son “mujeres rotas” en algún aspecto. Libby debe convivir con el recuerdo del brutal asesinato de su familia. Amy tiene lo suyo (no quiero spoilear) y Rachel comienza la novela con un problema de alcoholismo, desempleada, obsesionada con su ex marido y con episodios de amnesia temporal. Y a pesar de los problemas que enfrentan estas mujeres con su propia existencia, las novelas mencionadas se tratan de la lucha que emprenden por sobreponerse a sus circunstancias y seguir adelante. Deben enfrentar, en ocasiones, situaciones de inferioridad (incluso asumir el rol de víctimas) que las obligan realizar actos de violencia pero no son estos momentos las claves de sus historias. Lo clave en el desarrollo de estos personajes el modo en el que enfrentan desde su propia condición femenina, con su sensibilidad, sus ideas, sus circunstancias y sobretodo su inteligencia, el modo de sobrellevar los hechos que las “rompieron”. ¿Por qué es importante? ¿en qué se destacan? A diferencia de los “ángeles vengadores” con los que podrían llegar a estar más relacionados, ellas no son hombres vestidos como mujeres ávidas de agarrar la primera pistola que se crucen en su camino para emprenderla a tiros (aunque, de ser necesario, lo harán. Pero no es su esencia la violencia física masculinizada.) Ellas desde su posición de fragilidad utilizan los recursos de su inteligencia, su sagacidad, su resistencia y su capacidad de sobreponerse (o no) a sus obsesiones y neurosis para conquistar la cima, restituir su honor o conseguir su venganza buscada.

Amy Dunne en una escena que la muestra con iconografía y rol más típicos de la mujer en el policial negro que en el nuevo thriller.

Este cambio en las categorías estancas que ocupaban las mujeres en el policial clásico es algo a tener en cuenta porque está representando la mayor innovación en el género en mucho tiempo. Veremos a dónde nos llevan las nuevas mujeres del policial y si por fin pueden conquistar un espacio donde no representen el lugar siempre cómodo de la víctima, la mujer que se aprovecha de sus encantos sexuales para manipular a los hombres o simplemente como la encarnación de la fantasía sexual del hombre que desea ver a una mujer sexy empuñando una 9 milímetros.

July 27, 2015

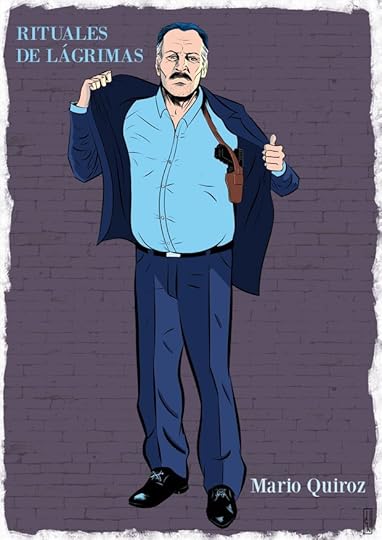

Conozcan a Mario Quiroz

Seguimos presentando a los personajes de mi próxima novela, Rituales de lágrimas, a poco más de un mes de su llegada a librerías. Puedo anticipar que ya está lista la tapa y es realmente impresionante. ¡Si creyeron que la de Rituales de sangre era impactante es porque todavía no vieron la que se viene! Pero como todavía no puedo mostrarles la tapa del libro, les presento a otro de los protagonistas. En esta ocasión se trata de un viejo conocido que apareció por primera vez en Rituales de sangre y volverá a ser de la partida en esta nueva aventura.

Sin más, conozcan o vuelvan a encontrarse según sea su caso, con Mario Quiroz.

Nombre: Mario Quiroz

Alias: El Camaleón / La Iguana

Edad: 58 años

Estatura: 1.75 m

Peso: 93 kg

Pelo: Morocho con canas

Aparece en (por orden cronológico del personaje): El camaleón y los leones (cuento que será parte de un antología de género negro); Rituales de sangre ; El camino del Inca (novela, en producción) ; Sangre por la herida (novela inédita – Finalista del Premio Extremo Negro – BAN! 2015) y Rituales de lágrimas.

Características: Mario Quiroz ingresó a la Policía Federal donde hizo carrera hasta llegar a Comisario Inspector. Forzado a dejar su puesto en Rituales de sangre, Quiroz continuó trabajando como investigador por su cuenta hasta concluir el caso de los crímenes rituales. Luego de terminado el caso trabajó como guardaespaldas del narco peruano Walter “el Inca” Ayala. Fue entonces que conoció a Lucía Zabala (ex novia del capo narco) con quien forjaron una tensa y difícil relación que nunca termina de definirse hacia el amor u el odio (hechos narrados en Sangre por la herida). El desenlace de la guerra entre Ayala y su ex socio Franklin “El Loco” Bautista en la que se involucró junto con Zabala lo llevaron a intentar alejarse de la acción por un tiempo, situación en la que se encuentra al comienzo de Rituales de lágrimas. Entonces es convocado nuevamente por su experiencia y conocimientos para seguir la pista de lo que se supone es una nuevo brote de asesinatos rituales relacionados con los anteriores.

A nivel de personalidad, Quiroz es un tipo duro, violento, con un pasado que lo atormenta, amigo de nadie y enojado con la sociedad. Su única debilidad es Lucía Zabala a quien quiere como una hija pese a que ella no pierde las ganas de algún día, dispararle una bala directo al corazón.

Fragmento: “- Claro que la conocés – dijo Quiroz y volvió a acercarse al chico que se arrastró para atrás. – No me mientas porque no me gusta perder el tiempo – dijo Quiroz y llevó el bate de madera a la altura de los cuernos artificiales que sobresalían debajo de la piel del punk. Apoyó la punta contra una de las esferas. – Un buen golpe acá con esto y te hundo el cráneo. Me imagino que estas mierdas de metal que te pusiste acá, con un buen golpe harían un cuadrangular en tu cerebro ¿no? Ya veo la situación: el médico forense extrayendo una bola de acero quirúrgico de un enchastre de sesos esparcidos por todas partes. Pobre el que tenga que venir a levantar tus restos. ¿Tu vieja acaso? no se lo deseo. Esto puede evitarse si sos cortés conmigo, algo que a lo que rehusaste desde que entré a este local de mierda. Entonces, empecemos de nuevo. Hola señor, mucho gusto, estoy buscando información de una ex empleada de este comercio, se llamaba María Belén Lorenzo, ¿qué puede decirme acerca de ella?” (de Rituales de lágrimas)

Curiosidad: De momento, Mario Quiroz es el único personaje que aparece en todos las narraciones que integran la saga Rituales (un cuento y cuatro novelas escritas o en proceso de escritura) y está programado que también aparezca en la novela final de la trilogía principal de la saga (Rituales de sangre, Rituales de lágrimas y Rituales de muerte).

Conocé a los otros personajes ya presentados:

Lucía Zabala

ILUSTRACIONES DE CJ CAMBA

July 22, 2015

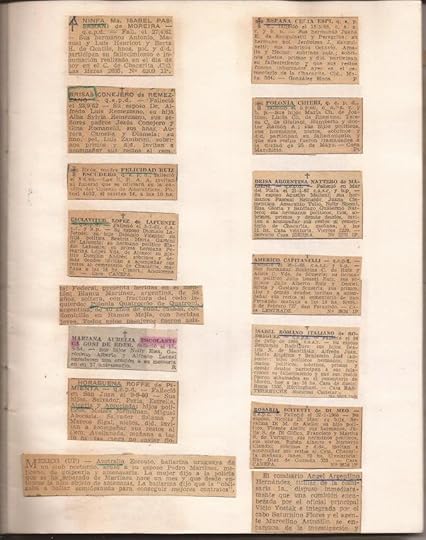

El cuaderno de los nombres raros

El otro día estaba ordenando papeles cuando encontré un cuaderno lleno de recortes que había pertenecido a mi abuelo.

¿En qué consiste el cuaderno? Recortados y prolijamente pegados en él hay casi trescientos avisos fúnebres y noticias antiguas donde aparecen nombres raros de personas que han vivido tiempo atrás.

El cuaderno ofrece un verdadero catálogo de excentricidades en materia de nominar. Hay nombres graciosos, trágicos, verdaderamente hijos de puta (disculpen, no hay otra forma de mencionarlos) y tragicómicos entre otras excentricidades.

Todo esto me hizo pensar nuevamente en una de las cuestiones que más me inquietan a la hora de escribir y es el tema de nombrar personajes. El nombre de un personaje es una cuestión fundamental y compleja: tiene que ser un nombre creíble, no demasiado genérico ni demasiado estrambótico, que tenga buena resonancia, que hable del personaje que escribiremos y que le pueda sonar bien a cualquier tipo de lector.

A mi gusto, el maestro a la hora de nominar personajes fue Julio Cortázar: no existe uno sólo de sus personajes que lleve un nombre que no se lea como cotidiano, casual y plausible. Esto sumado a que Cortázar tiene varios libros con nombres propios en su título (Un tal Lucas, El libro de Manuel, Queríamos tanto a Glenda) siempre me llevaron a pensar que le dedicaba realmente mucho trabajo al asunto de los nombres propios.

Entonces, si ustedes no saben qué nombre ponerle a sus personajes aquí les dejo la lista de todos los nombres que alguna vez llevaron personas reales, de carne y hueso, salidas del cuaderno de los nombres raros de mi abuelo.

Son todos los nombres transcritos a excepción de algunos que ya no son raros hoy en día (por ejemplo Javiera). Los ordené en forma alfabética y van a encontrar el listado a continuación, pero antes hice una pequeña selección interna de los más curiosos según categorías que verán detalladas:

Los humillantes

Circuncisión Domingo Pereyra

Fortunato Pititto

Juan Carlos Pis

Juan Pis

Vito Pititto

Los redundantes

Ángel Angélico

Candida Maya de Maya

Catalina Dato viuda de Dato

Diana S. García de Savoia Diana

María Antonia Meo viuda de Meo

Los neoclásicos

Ajax Delgado

Ceres Buira

Nelfi Buira

Riego Buira

Los políticos

Hitler Roberto Maggi

Nerón Bismark Cadicamo

Los de género indefinido

Ángela Nicolás Mitre

Cristian Jacobo Ana María Houtman

Los republicanos

Democraciano Nascimento

Republicano Marino

Repúblico Pérez

Adjetivos

Ametrallador Hugo Casas (guardia civil)

Duro Stern

Excelsísimo Miranda

Fredolino Trasladada

Graciosa Maggi

Iluminada Fernández

Prometido Sureda

Sincero Lombardi

Solidario Fueyo

Venido Mateu

Vibrante Gasco Ortega

Sustantivos

Antena Arbulú Aguayo

Calendario Acevedo

Camaleón Rodríguez

Canuto Ramón Becerra

Damisela Coz Campos

Espíritu Roca

Fe del Mundo

Sombra Rojo

Los colores

Adul Amarillo

Heber Varrone de Negro

Inés Rojo de Ibarra

Jesús Pérez Castaño

José Verde

Luisa Mabel Marron

Placido Rojo

Rosalino Blanco

Animales

Aguila Fernanda Gentili

Carlos Alberto Vaca Lobo

Castor Fernández

Castor Taboada

Guillermo Cordero Funes

Ida Gallo viuda de Cafrini

María Borrego viuda de Rubio

María Natalia Gallino

Maximino Calvo Caballín

Pura Fernández viuda de Carnero

Roberto Luis Ovejas

Todos los nombres por orden alfabético:

A

Abdelisia Campolo

Abondanzia Palmieri de Petriellia

Acdeel Ernesto Salas

Achiropita Sapia de Mazza

Adul Amarillo

Águila Fernanda Gentili

Ajax Delgado

Alfia Maita viuda de Palmisciano

Almendro Enrique

Altagracia Medina

Amadora González

Ametrallador Hugo Casas

Amiscora Arturo Carboni

Amor Ideal Martí

Ana María Esteves de Chorro

Ana María Reo de Hueso

Ancario Pérez

Ángel Angélico

Angel de la Paz Aragonés

Angela la Delfa de Arena

Ángela Nicolás Mitre

Angelita Mandado de Leyenda

Anhelo Hernández

Anito del Rosario Lara

Antena Arbulú Aguayo

Antodei García

Apóstol Sciala

Argelia Polese

Argemiro Otharan

Argobusto Laullon

Armelindo Magallanes

Arone Andrés Costa

Arpalice R. de Ferrari Bravo

Artemisia Caprio viuda de Miranda

Asenso Hiquis

Asterio González

Australia Escouto

Avenamar Peralta

Ayrampo Emiliano Celery

B

Basilisa González viuda de Bonilla

Baul Blumenfeld

Boyce Díaz Ulloque

Bramante Jáuregui

C

Calendario Acevedo

Calogera Balsamo viuda de Medicina

Camaleón Rodríguez

Candida Maya de Maya

Canuto Ramón Becerra

Caramelo Gómez

Caricio Pizzoni

Carlos Alberto Vaca Lobo

Casildo Coletta

Castor Fernández

Castor Taboada

Catalina Azzio de Bellissimo

Catalina Dato viuda de Dato

Cayetano de Vivo

Celedonio Macho

Ceres Buira

Circuncisión Domingo Pereyra

Colón César Ricardes

Consuelo Duro

Corino Iacobone

Corinto E. Vitullo

Corpus Cristi Martínez de Urruyta

Cristeta Bacaicoa Albeniz de Queipo

Cristian Jacobo Ana María Houtman

Crótatas Londoño Cardona

Cruza Josefa Actis viuda de Parodi

Cuba León

Cupertino del Campo

Custodio Pequeño

D

Dalmiro Marote

Damisela Coz Campos

Democraciano Nascimento

Despina Sirigos viuda de Chacos

Diana S. García de Savoia Diana

Dilermando Terrille

Diocleciano Henrnández

Dolores Sánchez de Cabeza (Dolores de Cabeza)

Doro Etchegaray

Dulce Nombre Muñoz viuda de Borrella

Duro Stern

E

Eduardo Wenceslao Lio

Egel Peralta

Electi Cantoni

Electro Antonio López

Eliseo José Pomposo Torres

Elviro Juan Talice

Enid Ortiz Aguirre

Enmendario Rigo

Enrique Carpintero Álvarez

Enriqueta María Capitan de Far

Epifanio Viangre

Ermanno Zitrin (hermano del fallecido: Santiago Zitrin)

Ermosinda Martínez de Allemanni

Erundina Almirón

Esclavitud Baston de Fernandez

Esclavitud López de Lafuente

Esmeraldino Ribeiro Franco

Esmeraldo Arévalo

España Celia Espi

Espíritu de Antequera de Roca Hunter

Espíritu Roca

Estadivario Tomás Rovatti

Etelfredo Ferioli

Excelsísimo Miranda

F

Fe del Mundo

Febo Edgar Castello

Felicidad Ruiz Escudero

Fernando Amado Cerrajeria

Filadelfio Méndez

Filciades Echagüe

Finlandia Pizzul de Mazzocco

Floduardo González

Flor de Oro Trujillo

Floriana Voces de Arroyo

Fortunato Pititto

Freddy Hernando Monedero

Fredolino Trasladada

Fructuoso Angulo García

G

Geminiano Seoane

Genio Undécimo Epifanio

Genito Sotelo

Gil Szlazer

Graciosa Maggi

Grato E. Bur

Guillermo Cordero Funes

Guillermo Liziere Muro

H

Heber Varrone de Negro

Hitler Roberto Maggi

Homobono Ruiz

Horabuena Roffe de Pimienta

Hugo Carlos Tresguerras

Hulbes Héctor Sosa

I

Ibero Argentino Iglesias

Ibón Noya

Ícaro Espartaco Rolando Dionisi

Ida Gallo viuda de Cafrini

Idélico Gelpi

Idilia Santa Cruz

Iluminada Fernández

Inés Rojo de Ibarra

Irma Elvira Arroyo de Arroyuelo (Yoya)

Irmo Alonso

Isabel Romano Italiano de Rodríguez

Iverna Codina

Ixaya Helman

J

Jacoba Faena

Jesús Pérez Castaño

José Don (Don, José)

José Verde

José Viudez

Juan Carlos Pis

Juan María Ventoso

Juan Pablo Sifon

Juan Pis

Juan Zonzo

Juana Ramundo viuda de Chimento

Julia Baños viuda de Díaz de Cerio

Julia Otero de Gordo

Julio Manco

Juventino Rodríguez Báez

L

Labajildo José María Andion

Leonardo José Celeste

Leovigildo Sánchez

Librada Ruga

Lindo Uruena

Longinos Viejo García

Lubrano Zas

Luisa Horacia Padilla de Schurig

Luisa Mabel Marron

Luz Divina Pacheco

M

Macrobia Espíndola

Manuel Mogo

Manuela Pura Romero de Carrera

María Aberturas de La Cruz de Cañamares

Marciana Gomez de Mansilla

Margarito Inocencio

María Antonia Meo viuda de Meo

María Borrego viuda de Rubio

Maria Euskaria Legorburu Arabaolaza

María Josefa Pánico de Pesado (Fita)

María Natalia Gallino

María Potentísima Vitacca de Postiglione

María Solitario

María Taravillo viuda de Carnicero

Mariana Aurelia Escolástica Goñi de Eder

Martiria R. de Ben

Masin del Carmen Guzmán

Matrona Mielnik viuda de Hudym

Matutina García viuda de Flores

Maximino Calvo Caballin

Maximino Calvo Caballín

Mederico Francisco Anglade

Mefistófeles de Cesare

Meluva Nora P. de Elías

Memorable Hernández

Metastacio Nardi

Mirto Lizardo Viale

Modesto Mancebo

N

Nabucodonosor Santoni

Nafnafe Jorge Abdelnur de Di Giocco

Nelfi Buira

Nerón Bismark Dameri

Nicolasa Marino de Gil Ferrete

Ninfa María Isabel pasamani de Moreira

O

Odola María Buljevich viuda de Pascual

Olber Domenichelli

Olimpo Maresma

Omnis Lux

Orencio César Anaya

Orígenes Lessa

Orquidia Filadelfia Romaguera

Ortudes Ricardo Pereyra

P

Pampa Hernández

Parides Tito Panza

Paseano González

Patria Gil

Pedro Californio Basovich

Pedro Peligra

Pegerto Eiriz

Pejerto Rey

Perseveranda Rosa Cerezo de Cevallos

Placido Rojo

Plaxeles Gutiérrez

Policromo Velasco

Polonia Chieri

Polonia Qutroccio de Quatroni

Polonicio S. Villagra

Potito Peloso

Potomia García de Monge

Praxiteles Ferreyra

Precentacion Alegre

Presentado Vera

Primavera García de Alonso

Primitivo José Centeno

Prometido Sureda

Protasio Sáez

Pura Fernández viuda de Carnero

Q

Querubino Campanella

R

R. P. Migdonio Tiburcio

Rafael Puerto

Recadero Ernesto Vázquez

Regenciado Esquivel

Republicano Marino

Repúblico Pérez

Ricino López

Riego Buira

Roberto Luis Ovejas

Rodolfo A. Guerra (Brigadier mayor Retirado)

Rodolfo Hugo Mantecon

Roger Simon Felicisimo Redondo

Rosalía Traverso de Traversa

Rosalino Blanco

Rosaria Scivetti de Di Meo

S

Sábado Cavalcanti

Salvador Parlaparla

Sandalia Nadería Jurado de Lorenzo

Sanidad Tirro

Senaido Martínez

Séptimo Ruggiero

Silfo Gramajo

Sincero Lombardi

Solidario Fueyo

Sotero Ceniceros

Sombra Rojo

Stella Maris Pan de Rey

Susana Becchio de Acero

Susano Antos Flores

Syria Poleti

T

Tardio Vallejos

Taxis Contogeorgis

Toscano Visentini

Transfiguración Juarez viuda de Caldara

V

Venerio J. Folco

Venido Mateu

Venus Persano de Rossi

Vibrante Gasco Ortega

Vicente Garrote Sastre

Violando Bienelli

Vitelmo Arcadio Carbajal

Volpino Cortez

Y

Yoliván Biglieri

July 20, 2015

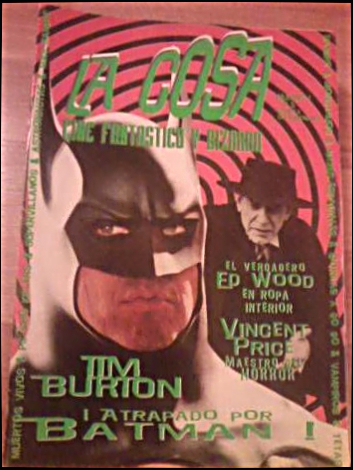

20 años de la revista La Cosa

Número 1 de La Cosa: Cine fantástico y bizarro – Julio de 1995

La revista La Cosa está cumpliendo por estos días 20 años. En mi libro Que la fuerza te acompañe de 2012 (cumplió recién 3 añitos en julio) hay un capítulo dedicado a la revista y a la movida cultural que encarnó y todavía encarna de la mano de su fundador Axel Kuschevatzky que además se despacha sobre algunos otros asuntitos.

Como homenaje a los primeros 20 años de La Cosa transcribo aquí el capítulo de mi libro con algunos agregados de la transcripción de la entrevista original que le hice a Kuschevatzky y que no quedaron en el libro por cuestiones de espacio.

La Cosa: La resistencia de los géneros

Experto en el tema y fundador de la revista La Cosa, que desde 1995 se dedica a todo lo referente al cine de género y la cultura popular, Axel Kuschevatzky considera que en la Argentina hay dificultades para desarrollar este tipo de expresión cultural: “Lo que hay que entender en un país como Argentina es que de repente tenía una gran narrativa de cine de género: tenía películas históricas, hacía policiales, comedias, comedias musicales, melodramas, películas de suspenso, mucha riqueza. Algo de eso desapareció cuando al finalizar el segundo gobierno peronista se crea el Instituto de Cine. Algo pasó en el vínculo entre el cine que se producía y el sistema que lo amparaba, donde esta narrativa que teníamos muy lentamente empezó a desaparecer. En los 60 se puso de moda en Buenos Aires el consumo de un cine con pretensiones de trascendencia. El ejemplo más claro es el cine de Leopoldo Torre Nilsson, sobre todo a partir de películas como La casa del ángel. De ese cine surge lo que se llamó la generación del 60, que ha tenido exponentes increíbles como Leonardo Favio y ha tenido otros exponentes que no han tenido ese peso. Pero eso generó una idea, que yo considero equivocada, de un cine de autor, donde el modelo narrativo de género fue reemplazado por una dinámica narrativa o no narrativa, tratando de calcar el cine que en ese momento hacían directores como Antonioni, una mirada más puesta en Europa. Obviamente, lo que pasó es que el público dejó de verlo. Era un cine que ganaba festivales, particularmente ganaba el de Mar del Plata, los propios argentinos lo votaban. El caso más concreto es que Los jóvenes viejos le gana en 1962 el premio más importante de Mar del Plata a Jules et Jim, la película de François Truffaut. Cuando vos lo contás hoy parece una aberración, pero pasó. Lo que se abrió fue más una mirada autoral donde lo que empezó a importar más era la posición del cineasta y no la posición del espectador. Los que ‘militan’ esta idea de un cine argentino de género coinciden en señalar que el llamado ‘nuevo cine argentino’ sigue con esa pretensión de hacer un tipo de películas sofisticadas que encanta a la crítica pero falla en generar un mercado local consumidor. Para mí el nuevo cine argentino traslada parte de esa problemática, y bastante del cine de los 80. Yo no creo en el nuevo cine argentino, porque no creo que sea una unidad consecuente. Creo que en todo caso lo que los engloba es un mismo sistema de producción de películas que existen porque una nueva ley de cine permitió crear óperas primas. La mayor parte de los cineastas de esta generación no pasaron de la ópera prima, son muy pocos los que han tenido segundas, terceras películas”.

Kuschevatzky se refiere a la Zombie Walk Buenos Aires y al cambio de paradigma que permite que algo así exista: “Me encanta que pase. Me parece que hay un error de sensibilidad. Hay un gran mito cultural que dice que el sensible es el que llora mirando Pagliacci, pero no el que llora viendo un gol en un partido promedio. Yo me atrevo a desafiar esa idea. ¿Dónde está escrito que la sensibilidad es una cosa y no la otra? Entonces, si un tipo de veras se identifica con una película sangrienta, y la película emocionalmente tiene una carga y la transita y le permite reflexionar otras cosas, ¿qué le puedo decir?, ¿que está equivocado? Es una estupidez plantearlo en esos términos. Cuando se nuclean grupos que hacen cosplay y encuentran un código en común, ¿por qué son unos idiotas y un coleccionista de Chevrolet no? ¿Por qué un tipo que se sabe los nombres de todos los personajes de Star Trek: La nueva generación es un inadaptado social, pero uno que se sabe toda la formación de River o quiénes fueron todos los directores técnicos de los últimos quince años de Boca no?”.

En 1991 Kuschevatzky abrió un videoclub al que llamó Mondo Macabro. La idea era salirse del paladar estético que se cultivaba respecto del cine en la Argentina. Ir por esas películas clase B, por las grandes producciones del Hollywood comercial, salirse del cine de autor. Casi al mismo tiempo surgió la idea de hacer una revista. Hubo una serie de conversaciones con la gente de la revista El Amante y se había llegado a un nombre provisorio para la publicación: Plan 9. Una desinteligencia hizo que ese plan no prosperara y, en 1995, con lo que el joven nerd y, por lo tanto, sabihondo Kuschevatzky había ganando en el programa de preguntas y respuestas Tiempo de Siembra del recordado Pancho Ibáñez (quien, dicho sea de paso, fue el conductor de las emisiones de Telefé de X-Files y Millenium, donde antes y después de cada capítulo hacía unos recuentos y lecturas de los episodios altamente informados, comidilla obligada para los fanáticos y nerds de la época) arrancó el proyecto. Dice el crítico: “Con esa plata empecé a sacar La Cosa. Pero era una posición militante. Cuando yo empecé a soñar con este proyecto, el cine que a mí me gustaba era visto como un cine que no le importaba a nadie. Si bien las películas eran populares, la percepción del status quo crítico o la intelligentzia argentina era que estas películas son películas mierda, películas monstruo. En ese momento, hablar de este tipo de cosas era realmente jugarse al desprecio de todo un universo de gente que se creía superior a esas formas narrativas o a esos géneros. Lo que finalmente pasó es que, por diversos movimientos culturales, terminó teniendo un lugar diferente y hoy a nadie le da vergüenza decir que es fanático de El señor de los anillos”.

El primer número de la revista vendió unos ocho mil ejemplares; lejos de la popularidad y masividad que se logra en segundos mediante las redes sociales contemporáneas. Pero fue la semilla que se plantó. Lo radical de la revista La Cosa, tanto como de Comiqueando o de Lazer, cada una en su género, fue que trató de modo serio y con argumentos lo que otra crítica nunca se hubiera planteado. Le dio la posibilidad a un tipo de literatura narrativa que en la Argentina siempre fue muy despreciada. Al contrario de una cultura como la estadounidense que podría pensarse como más populista, la cultura argentina siempre miró, como Esteban Echeverría, fundador de nuestra literatura, con un ojo pegado a este suelo y el otro pegado a Francia. En la cultura argentina, siempre fue el “prestigio” el motor. La literatura y las formas populares de narrativa sufrieron el desprecio, aún vigente, de quedar por fuera de la “alta cultura”. Kuschevatzky milita contra esto y La Cosa es su nave insignia más reconocida: “Yo creo que una de las grandes mentiras culturales de la historia de la Argentina es esta necesidad de diferenciar lo masivo y popular de lo elevado. Esto es una pavada astronómica”.

El camino a la popularidad no fue sencillo. Dice Kuschevatzky: “¿Cuánto habremos vendido del primer número? 800 ejemplares creo que vendimos el primer mes. Iba yo por los kioscos del centro, presionando a los quiosqueros que conocía para que le dieran manija. Hoy cualquiera tiene un blog, cualquiera twittea y tiene 20.000 seguidores. En ese momento la lógica era que para llegar a mucha gente tenías que estar en un medio masivo de comunicación, lo que era virtualmente imposible. Generar tu propio medio de comunicación era crear tus propias reglas, era un poco eso. También la actitud militante tenía que ver con eso. Cuando empezamos teníamos que tratar de luchar contra la incomprensión de los demás. Era el síndrome del patito feo. Creo que todos teníamos un poco eso. Después me encontré con Guille Hernández, al año que la revista salía, y se convirtió más en una sociedad creativa. Hace de esto 16 años y la revista resistió los peores momentos económicos de la historia de los últimos 20 años de la Argentina.”

El paradigma cultural ciertamente parece haber cambiado. Productos generados en la cultura estadounidense, pensados para el consumo masivo, han ido ganando escalones en el consumo y el aprecio local. Cuando un producto se convierte en un amigo del consumidor se pasa de categoría. Axel lo piensa así: “Creo que hay mucha gente que se encontró con que había personas que estaban en un lugar parecido y que disfrutaban de cosas parecidas, y empezó una especie de dinámica de contacto que no existía antes, muy incentivada también hoy por las redes sociales”.

En Que la fuerza te acompañe, Buenos Aires, Marea Editorial, 2012.

July 13, 2015

Libros y números

Los números no son lo nuestro. Está claro. Por eso nos dedicamos a los libros, portadores por excelencia de la palabra escrita. Sí, obviamente hay libros técnicos llenos de números y fórmulas (y de hecho a mí me toca trabajar en estos momentos con este tipo de materiales y veo libros que son tan poco “libros” en el sentido en el que yo los concibo que me cuesta aceptar sin más que sí lo son) pero los dejamos de lado como si no pertenecieran al paradigma bibliográfico total.

Para nosotros libros son novelas, compilaciones de cuentos, poemarios y hasta ensayos. Y ahí trazamos la línea.

Y sin embargo, hay algunos números que podríamos llamar “mágicos” por decir de algún modo que nos interpelan a todos los que amamos los libros por la literatura. No, no es mi intención hacer juegos de números como Adrián Paenza sino que lo que quisiera traer a colación son ciertos números que juegan un papel fundamental en los libros que nos gustan a pesar de que muchas veces ni siquiera lo sepamos.

Ahí vamos entonces:

a. La regla de los títulos de 5 palabras

Esto es algo que me contó el escritor Pablo Ramos hace varios años y que desde entonces, como una especie de mosca zumbona no deja de revolotearme en la cabeza. Es algo muy sencillo: Ramos me comentó que todos sus libros tienen títulos de 5 palabras. ¿Por qué esa “extravagancia”? porque según él, este es un número de la suerte y los libros con títulos de 5 palabras tienen éxito.

Lo peor de esta regla es que me lleva todo el tiempo a andar contando la cantidad de palabras de los títulos de los libros. Con los de Ramos no hay duda alguna, todos cumplen con su regla. Veamos:

– Cuando (1) lo (2) peor (3) haya (4) pasado (5) (5 palabras)

– El (1) origen (2) de (3) la (4) tristeza (5) (5 palabras)

– La (1) ley (2) de (3) la (4) ferocidad (5) (5 palabras)

– El (1) sueño (2) de (3) los (4) murciélagos (5) (5 palabras)

– En (1) cinco (2) minutos (3) levántate (4) María (5) (5 palabras)

– El (1) camino (2) de (3) la (4) luna (5) (5 palabras)

A Pablo Ramos la regla parece haberle funcionado: es un prestigioso escritor que publica libros que son éxito entre los lectores y la crítica.

Ahora ¿a algún otro escritor le funcionó colocarle títulos de 5 palabras a sus libros? La primera respuesta que me viene a la cabeza es Claudia Piñeiro. La escritora que ya tenía algunos libros publicados saltó a la fama y al éxito de ventas con su novela Las (1) viudas (2) de (3) los (4) jueves (5) que ganó el Premio Clarín de Novela en el año 2005.

De hecho, el Primer Premio Clarín de Novela que se otorgó en el año 1998 fue para Una (1) noche (2) con (3) Sabrina (4) Love (5) de Pedro Mairal.

Luego en el año 2000 el Premio Clarín fue para Se (1) esconde (2) tras (3) los (4) ojos (5) de Pablo Toledo. Saltamos al 2009 y tenemos que la novela ganadora del premio de ese año fue Más (1) liviano (2) que (3) el (4) aire (5) de Federico Jeannmarie y luego, la novela ganadora del año pasado (2014) fue Rebelión (1) de (2) los (3) oficios (4) inútiles (5) de Daniel Ferreria.

Entonces de 17 premios Clarín de Novela (entre 1998 y 2016) 5 novelas (¡justo 5!) llevaron títulos con 5 palabras. En promedio casi el 30% de las novelas ganadoras de este galardón llevaron títulos de 5 palabras.

Luego encontramos 3 novelas ganadoras con 4 palabras en su títulos (Memorias del río inmóvil; Perdida en el momento y El lugar del padre), 3 novelas con 3 palabras (Inglaterra, una fábula; La otra playa y Lloverá sobre nosotros), 3 novelas con 1 sola palabra en el título (Composición; Peder y Sobrevivientes) y 2 novelas con 2 palabras (Las ingratas y Arte menor).

Entonces pareciera ser que al menos en esta estadística totalmente arbitraria y lúdica, efectivamente las novelas con títulos de 5 palabras se llevaron la mayoría de los premios. Ahora también para los amantes de las simetrías podemos ver cómo a excepción de las novelas con 1 sola palabra en su título que tuvieron 3 premios y las de 4 palabras que obtuvieron 3 premios, luego ganaron el Premio el mismo número de novelas que el número de sus títulos: 3 novelas ganadoras de 3 palabras en su título y 2 novelas ganadoras de 2 palabras en su título.

Si yo me presentara en el concurso y siguiendo esta extraña matemática me presentaría con una novela de 5 o 4 palabras en su título (para completar la simetría de que haya 4 novelas ganadoras de 4 palabras en su título) o en su defecto de 1 palabra ya que este número rompe ampliamente con el esquema de simetrías.

Podemos pensar en algún otro éxito rutilante de 5 palabras en el título: El (1) Señor (2) de (3) los (4) anillos (5) de J.R.R. Tolkien. Sí, encaja perfecto. Ahora bien… el título original en einglés es: Lord (1) of (2) the (3) Rings (4) ¿Acaso la regla de las 5 palabras en el título como especie de conjuro mágico para tener un libro exitoso aplique sólo en castellano? ¿Quién sabe?

b. La regla de las sagas impares

Esta es otra extraña regla con fascinación por los números impares (como el número 5) que leí en internet. La regla sostiene que a la hora de escribir sagas de novelas se debe siempre escribir un número impar de novelas: 3, 5, 7, etc. para garantizarse el éxito. Supuestamente hay estadísticas que avalarían que para que una saga tenga éxito debe constar de un número impar de libros aunque ninguna explicación racional de este fenómeno. Veamos algunos ejemplos donde la ley pareciera aplicarse:

– Saga de Harry Potter de J.K. Rowling = 7 libros.

– Saga de Los juegos del hambre de Suzanne Collins = 3 libros.

– Saga de Divergente de Veronica Roth = 3 libros.

– Saga de Maze Runner de James Dashner = 3 libros.

– Saga de Millenium de Stieg Larsson = 3 libros.

– Saga de Cincuenta sombras de Grey de E.L. James = 3 libros.

Sin embargo no hace falta ir demasiado lejos para corroborar que la mega best-seller saga de Crepúsuclo de Stephanie Meyer consta de 4 libros. ¿La excepción a la regla? ¿Cómo saber?

De cualquier modo sólo basta comprobar esta lista de las más exitosas series de series de literatura Young Adult (que es el género por excelencia para la serialidad) para comprobar que la gran mayoría de ellas constan de tres libros. Si a esto le sumamos el análisis de sagas de películas también veremos que en la mayoría de ellas se comprueba la regla de los números impares:

– Saga Star Wars original (3 películas y luego, con la segunda trilogía que da un número de 6 la arruinaron)

– Saga Indiana Jones (3 películas hasta la nefasta 4ta que rompió la magia)

– Saga Rambo (3 películas hasta la nefasta 4ta que rompió la magia)

– Saga Rocky (5 películas hasta la nefasta 6ta que rompió la magia)

– Saga El Padrino (3 películas)

Y así.

Creer o reventar.

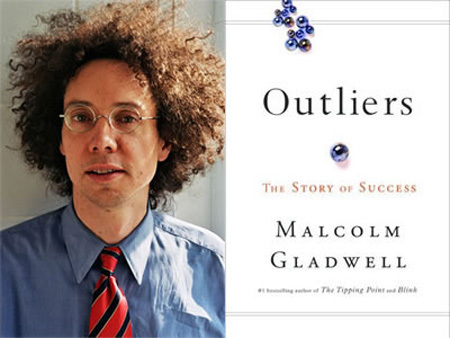

c. La regla de las 10 mil horas

Esta regla viene acompañada de una supuesta corroboración científica de la mano de quien la postuló, el sociólogo canadiense Malcolm Gladwell. En su libro Outliers en el que se ocupa de diseccionar el camino al éxito de los mayores exitosos de la humanidad sostiene que cualquier arte humana puede ser dominada con maestría si se le dedican unas 10 mil horas a desarrollarla.

Con esta regla en mente no son pocos los que aconsejan a escritores que luchan desde abajo (con manuscritos inéditos rechazados o en el cajón; con intenciones de algún día llegar a editar y dedicarse a esta profesión) a que le dediquen unas 10 mil horas a la práctica de la escritura.

Según Gladwell más allá del talento natural que uno pueda tener para determinada labor, lo que termina despertando el éxito es la práctica continua y el enamoramiento de lo que se practica. No parece ser una idea muy descabellada. En mi experiencia personal puedo decir sí que escribí varias novelas-novelitas-cuentos que espero nunca vean la luz. ¿Desperdicio de tiempo? ¿desperdicio de energía? No lo creo. La práctica de escritura de esos textos que ahora considero indignos fueron horas de ir superando obstáculos en el camino de la escritura. Como todo oficio, el tiempo y la paciencia hacen al maestro.

d. La regla de las 1.000 palabras por día

Relacionada con la regla de las 10 mil horas está la regla de las 1.000 palabras por día que ya desarrollé hace un tiempo y que consiste en una ecuación bastante elemental: una novela de unas 200 páginas tiene aproximadamente entre 50 y 60 mil palabras. Si durante dos meses logramos escribir 1.000 palabras por día (no es poco) entonces al finalizar esos 60 días tendríamos que tener listo un primer borrador de una novela. El método funciona, sólo requiere fuerza de voluntad y constancia.

Definitivamente pareciera haber más relación entre números y libros de la que quisiéramos creer.

July 6, 2015

Conozcan a Lucía Zabala

En septiembre se viene Rituales de lágrimas, la segunda novela de mi saga Rituales. Se trata de una continuación directa de Rituales de sangre (aunque se puede leer en forma independiente) donde algunos personajes de esta regresarán y habrá otros nuevos. Para ir poniéndonos a tono me gustaría presentar a cinco de estos personajes y para eso voy a empezar con uno nuevo que es además, de mis favoritos de toda la saga. Se trata de LUCÍA ZABALA quien también aparece en mi novela (de momento inédita) Sangre por la herida, un spin-off que se ubica en la temporalidad de la saga entre el final de Rituales de sangre y el comienzo de Rituales de lágrimas.

Dicho esto, conozcan a Lucía.

Nombre: Lucía Zabala

Alias: Ninguno

Edad: 26 años

Estatura: 1.60 m

Color de ojos: Verdes

Pelo: Morocho

Aparece en: Sangre por la herida, Rituales de lágrimas

Características: Lucía Zabala nació y creció en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Creció en una familia disfuncional: la primera ruptura de su hogar se produjo cunado su padre la abandonó a ella, a su madre y a su hermana Gabriela. Al poco tiempo, esta última también abandonó la familia y lo último que se sabe de ella es que está viviendo en Montevideo con un hijo pequeño.

A pesar de las dificultades que tuvo que enfrentar a corta edad, Lucía nunca bajó los brazos y se caracteriza por ser un tipo de mujer que no retrocede. Las malas decisiones y las peores compañías la terminaron llevando a las manos de gente poderosa del mundo criminal donde tuvo que enfrentar la muerte cara a cara. Así fue como conoció a Mario Quiroz con quien entabló una relación particular de amor-odio / padre-hija que nunca terminará de aceptar.

Frase: (Dirigiéndose a Mario Quiroz): – A veces te odio tan profundamente que siento ganas de atravesarte con el puño en el medio del pecho, arrancarte el corazón y comérmelo. (en Sangre por la herida)

Curiosidad: Si bien Lucía es presentada oficialmente en Sangre por la herida ya en Rituales de sangre hay un easter egg en el que aparece haciendo un cameo junto con su por entonces novio Santiago.

Si buscan el último párrafo de la página 208 y el primero de la 209 pueden leer:

Podía distinguirlos a simple vista, como a esa morocha delgada y su cómplice, un tipo alto de espalda ancha, cara marcada y pinta de boxeador que merodeaban por los pasillos. En otra ocasión hubiera disfrutado agarrándolos con las manos en la masa para llevarlos directo al calabozo.

Pero ahora tenía otras cosas que hacer y sintió una especie de leve nostalgia por las cosas que ya no podía hacer por estar fuera de la fuerza.

El tipo con pinta de boxeador se debió haber dado cuenta de que Quiroz los había fichado porque agaarrando a la chica de la mano la empujó hacia él al tiempo que le dijo: “Vamos, Lucía” y dieron media vuelta con dirección a la salida.

La Lucía a la que se refiere el tipo con pinta de boxeador es nuestra Lucía Zabala. Quiroz y ella se cruzaron en la estación de Retiro sin siquiera saberlo y mucho antes de conocerse en condiciones que no serán las mejores.

Ilustraciones de CJ Camba.

June 27, 2015

La nueva novela de la saga Millenium y el dilema de las continuaciones

Ya es una realidad y en breve estará entre nosotros: Lo que no te mata te hace más fuerte la cuarta novela de la saga Millenium de Stieg Larsson ya se encuentra en preventa La sinopsis de la primera novela de la saga en ocho años es la que sigue:

VUELVE LISBETH SALANDER. MILLENNIUM CONTINÚA. Millennium continúa con la esperadísima cuarta entrega de la serie de culto que marcó un antes y un después con más de 80 millones de lectores en todo el mundo. Lisbeth Salander está inquieta. Ha participado en un ataque hacker sin razón aparente y está asumiendo riesgos que norm almente evitaría. Mientras, la revista Millennium ha cambiado de propietarios. Quienes le critican, insisten en que Mikael Blomkvist ya es historia. Una noche, Blomkvist recibe la llamada del profesor Frans Balder, un eminente investigador especializado en Inteligencia Artificial quien afirma tener en su poder información vital para el servicio de inteligencia norteamericano. Su as en la manga es una joven rebelde, un bicho raro que se parece mucho a alguien a quien Blomkvist conoce demasiado bien. Mikael siente que esa puede ser la exclusiva que él y Millennium tanto necesitan, pero Lisbeth Salander, como siempre, tiene sus propios planes. En Lo que no te mata te hace más fuerte, la singular pareja aclamada por más de 80 millones de lectores en Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire continúa su historia. Ha llegado la hora de que sus caminos se crucen de nuevo.

Este tomo fue escrito por el sueco David Lagercrantz dada la obvia imposibilidad de Larsson quien a la hora de fallecer había dejado apenas unos borradores del que sería la cuarta novela de su saga aunque estos no fueron consultados para la continuación.

La mujer con la que Larsson vivió durante los últimos años de su vida, Eva Gabrielsson, señaló que mientras posea esos manuscritos no permitirá que se utilicen para nuevas secuelas a la vez que cuestionó la decisión de los herederos de su difunta pareja de permitir esta secuela.

Todo esto entonces me lleva a pensar: ¿valen la pena continuar sagas o personajes en las plumas de otros escritores una vez que sus autores han fallecido?

Precisamente, en momentos en los que la reescritura de textos escritos está en el centro de la atención por otros motivos, creo que vale la pena darle unas vueltas a toda esta cuestión.

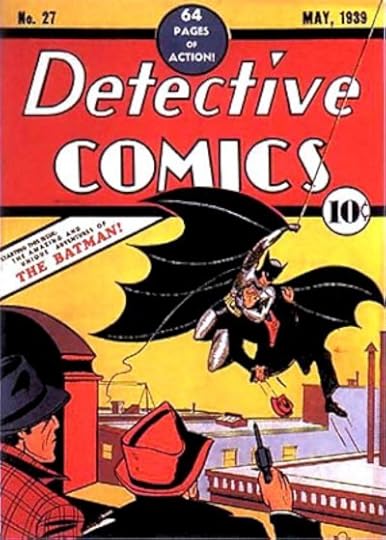

Portada de la primera aparición de Batman (mayo de 1939)

Por empezar podríamos pensar en la literatura serial que por sus propias características ha abierto siempre las puertas a que un personaje o un mundo sea continuado por otros artistas sin que esto haya generado nunca demasiado escozor en los lectores. Pensemos por ejemplo en Batman. El hombre murciélago, creado por Bob Kane en 1939 es reescrito todos los meses por diferentes escritores, dibujado por diferentes artistas, incluso interpretado en cine por diferentes actores. Más allá de la conocida estafa al autor y creador y sus descendientes (lo mismo con Superman y otros héroes de cómics) lo cierto es que los lectores aceptan con alegría cada nueva iteración de estos personajes y nadie se cuestionaría cómo hubiera escrito Bob Kane el último número de si todavía estuviera vivo.

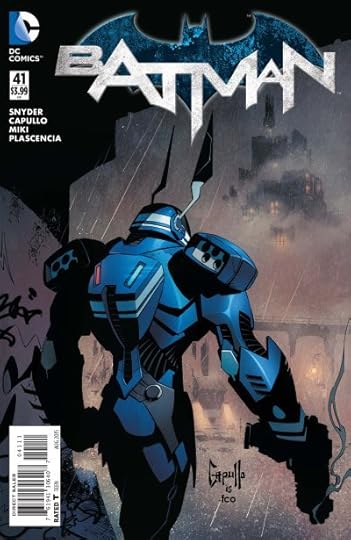

Portada del último número de Batman (número 41 del 10 de junio de 2015)

Ya que hablamos de Jorge Luis Borges podríamos mencionar su cuento There Are More Things incluido (con título en inglés y todo) en su El libro de arena de 1975. El cuento es un claro homenaje (¿continuación?) de los mitos de Cthulhu creados por el estadounidense H.P. Lovecraft. Incluso en la dedicatoria del cuento lo señala.

Los homenajes a los Mitos de Cthulhu de Lovecraft son de larga tradición. Un grupo de amigos del escritor de Providence tomó los personajes y mitologías creadas por este y luego que falleciera expandió ampliamente su mundo, agregando y quitando elementos de modo tal que en la actualidad el aporte de manos de terceros parece haber sido más consistente que la del propio Lovecraft que dio el puntapié inicial. Estos mundos han llegado a videojuegos, libros, cómics y todo tipo de producto mucho más allá de las posibilidades que podría haber siquiera soñado Lovecraft cuando los ideó por primera vez.

Hace poco tiempo cuando LucasFilms se vendió a Disney junto con su gallina de los huevos de oro Star Wars, varios se alarmaron: el creador de la genial trilogía de ciencia ficción, George Lucas, ya no iba a poder dirigir ni escribir la nueva trilogía. De hecho, Lucas quedó como “asesor externo” y sus opiniones no fueron tenidas en cuenta en la concreción de la nueva trilogía. ¿Es esto algo bueno o malo? No olvidemos que de la misma pluma del genial George salió el adefesio de la trilogía-precuela que fue mayormente odiada por los fans.

Entonces, si la nueva trilogía resulta ser genial ¿qué lugar le cabrá a George Lucas en todo eso? ¿no podría pensarse que algunos autores sirven para crear areneros donde otros vengan a hacer los castillos?

Primera edición de Casino Royale de Ian Fleming donde se introduce a James Bond por primera vez (1953).

Vayamos a otro caso muy popular: James Bond. El espía creado por Ian Fleming en 1953 sigue entre nosotros aún a pesar de que su autor falleció en 1964. Fleming escribió y publicó trece novelas protagonizadas por el 007 y unos nueve cuentos cortos. El último libro del espía que lleva su nombre fue publicado en 1966 (Octopussy and the Living Daylights). El último libro que sigue sus aventuras es Solo firmada por William Boyd del 2013 y ya hay un nuevo libro del 007 en proceso de escritura por parte de Anthony Horowitz. Esto sin contar con las más de veinte películas protagonizadas por él de las cuáles son muchas las que no fueron basadas en libros de Fleming.

Pero por otra parte el escritor John Gardner estampó su firma en dieciséis novelas de James Bond (incluidas algunas novelizaciones de películas) siendo la última COLD de 1996. Mientras tanto, Raymond Benson firmó unos doce trabajos con Bond de protagonista. Y luego otros escritores, incluso el prestigiosísimo Kingsley Amis, escribieron una que otra obra sobre el espía más seductor del mundo. Todo esto me lleva a preguntarme: ¿realmente es Ian Flemming el dueño de James Bond? Sí, lo imaginó. Lo creo. Lo hizo posible. Pero desde que murió hace medio siglo ya hubo escritores que incluso escribieron más aventuras de su personaje que él mismo.

Portada de Solo de William Boyd, la última novela de James Bond a la fecha (septiembre de 2013)

Otra obra que mereció la polémica y el fácil repudio (porque repudiar es algo que siempre sale fácil) fue la continuación del clásico de la literatura universal Drácula por parte de uno de los descendientes de su autor Bram Stoker con la ayuda de la pluma experimentada de un escritor con oficio.

Dracula the Un-Dead o Drácula, el no muerto fue publicada en 2009 y figura como “continuación oficial” un privilegio que se pueden dar los portadores de los derechos de autor de una obra o en este caso, presumo, los portadores del apellido del creador original de una obra.

La novela recibió críticas mixtas y se convirtió previsiblemente en un best-seller internacional. En realidad, Drácula tiene tantas secuelas no oficiales y tantas reinterpretaciones que la historia escrita en parte por un sobrino-nieto del autor de la novela original no debería importarnos más allá del modo en el que utiliza al personaje creado por el Stoker original. Es decir, si la novela es buena será digna y si es mala no valdrá la pena. Así debería ser siempre ¿o no?

Dracula the Un-Dead, la “secuela oficial” de Dracula.

Entrando en el terreno de los protectores más celosos del “legado” de un autor, el caso paradigmático es el de Sherlock Holmes. Aquí no hay margen para discutir: las sociedades holmesianas sólo aceptan como canónicas las cuatro novelas y los cincuenta y seis cuentos escritos y firmadas por el autor Arthur Conan Doyle. El resto de lo producido es lo no-canónico y es poco menos que desechado. Por este motivo es que el cuento inédito de Conan Doyle encontrado hace unos meses todavía está sujeto al más estricto escrutinio por parte de los guardianes del legado del escritor.

Pueden leer el cuento traducido al español en este mismo blog, aquí.

Con la caducidad de los derechos de autor de Conan Doyle sus herederos ahora ya no podrán tener el control acerca de lo que se escriba utilizando a los personajes por él creados por lo que no sería extraño que en los próximos años aparezcan varias nuevas novelas o historias editadas con aventuras de Holmes.

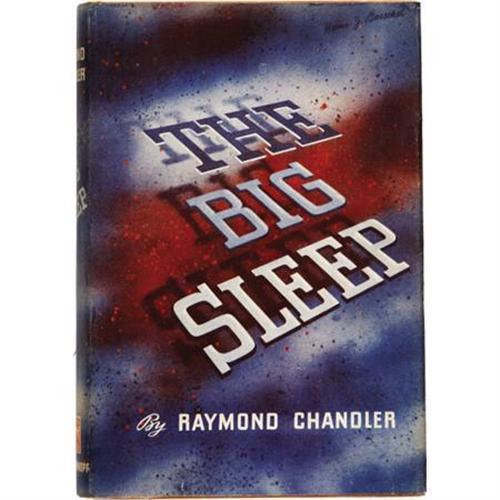

Portada de The Big Sleep, la primera novela de Raymond Chandler con Philip Marlowe como protagonista (1939).

En 2014 salió el muy digno La rubia de ojos negros (pueden leer mi reseña aquí) escrita por John Banville bajo su seudónimo Benjamin Black. La novela no fue tampoco la primera en retomar el mundo de Chandler ya que hubo otros tres libros autorizados previos (Raymond Chandler’s Philip Marlowe: a Centennial Celebration de 1988; Pooddle Springs de 1989 que partió de la base de unos cuatro capítulos escritos por el propio Chandler antes de morir y Perchance to Dream de 1991) ninguno demasiado memorable vale decir. Sin contar con la participación de Marlowe en la primera novela de Osvaldo Soriano: Triste, solitario y final.

Hermosa portada retro-Pulp para la última novela de Philip Marlowe por Benjamin Black.

Ahora, toda la cuestión de las continuaciones de los personajes y sus mundos más allá de su autor me llevan a la siguiente nueva pregunta: ¿realmente valen la pena? Con tantos miles de millones de libros increíbles esperando a que los leamos ¿realmente necesitamos o disfrutamos leer continuaciones que en muchos casos no aportan demasiado nuevo? Por supuesto que siempre va a depender del autor y de lo que hace con los personajes, pero en muchas oportunidades tener continuaciones extemporáneas de clásicos de hace cuarenta o cincuenta años no nos aportan grandes nuevas emociones.

Volviendo al comienzo creo que, por ejemplo, el Batman de 2015 me resulta más interesante que el Batman de 1939 (aunque menos que el de los años 80s) y es algo que sigue aportando aventuras y emociones que quisiera seguir leyendo; en cambio más novelas de Marlowe no sé bien si podrían seguir interesándome y casi sin dudas no me va a interesar la nueva novela de la saga Millenium.

Como siempre será una cuestión de gustos. Por mi parte no me molestaría que cuando deje de jugar con los personajes y mundos que creo alguien más venga a seguir diviriténdose con ellos.

June 18, 2015

Entrevista en Eterna Cadencia 16 de junio de 2015

Tuve el lujo de ser entrevistado junto a la colega escritora de libros de género (romántico en su caso) Florencia Canale en un nuevo ciclo de charlas de la librería Eterna Cadencia.

Aquí pueden encontrar la desgrabación de la charla que mantuvimos.

June 15, 2015

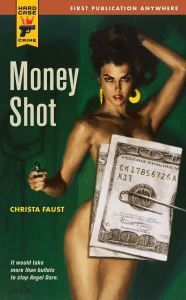

Money Shot de Christa Faust

Money Shot de Christa Faust

Money Shot de Christa Faust

Mi calificación: 5 de 5 estrellas

Christa Faust no carece de méritos narrativos en esta novelita típica de sexploitation. Lo mejor que tiene la novela es precisamente que se trata de un género conocido y transitado que ella logra desarrollar en un despegue que lo aleja de las marcas típicas del género.

Vayamos por partes: Angel Dare es una actriz pornográfica retirada que ahora se dedica a producir y dirigir películas en el mismo ramo. Un día un viejo amigo le pide una última escena pero las cosas no salen bien. Digamos que salen lo suficientemente mal como para que Angel termine en baúl de un automóvil con un tiro y dada por muerta. A partir de ese momento (que es prácticamente el comienzo mismo de la novela) veremos a este Ángel buscando su venganza. Como dije, el argumento parece visto y transitado hasta en su lugar común de llamar a la femme fatale como Angel: Mi ángel tiene alas negras de Elliot Chaze; Angel face y The Black Angel, ambas de Cornell Woolrich y estoy seguro de que hay infinidad más. Pero Faust lo lleva a lugares más interesantes: por empezar genera una ambigüedad bien trabajada en Angel Dare; la presenta como una mujer decidida y ávida de venganza pero que se ve opacada en buena medida por Lalo Malloy, su ayudante latino. Y sin embargo es ella misma la que toma la venganza en sus manos y hacia el tercer cuarto de la narración, cuando por un motivo que no develaré, Malloy sale de escena, cobra repentina conciencia de quién es: “No soy una chica que necesite un salvador” dice en otras palabras y así desarticula la esencia machista del dispositivo narrativo de la “dama en apuros” que debe ser salvada por un hombre bien macho. En este momento epifánico, Angel descubre que tiene el poder en sí misma, en su cuerpo, en su sensualidad, que es lo que necesita para completar su venganza (algo que quizás ha sido hablado desde la idea del capital erótico). Angel entiende que para conseguir su venganza no es necesario que se comporte como un hombre como un hombre; Angel Dare no es un hombre en la piel vacía de una mujer, lo que hace que el personaje gane en profunidad y escape al estereotipo dedicado a las mujeres en el policial negro. Angel Dare por el contrario es una mujer con sus características bien delineadas y se comporta como tal.

Money Shot que ha sido publicada en español como A la cara por la más que interesante editorial española Es Pop Ediciones presenta un personaje vivo, intenso e interesante que ha tenido una continuación en la novela Choke Hold que ya encargué. Estoy ansioso por ver cómo siguen las aventuras de Angel Dare.

June 9, 2015

La estructura trágica de Game of Thrones y Breaking Bad

Hace unas semanas comencé a trabajar la tragedia Hamlet de William Shakespeare con mis alumnos de cuarto año de escuela secundaria en Capital Federal. Estaba en medio de las tediosas explicaciones acerca de la estructura de la tragedia clásica y la tragedia isabelina (que no son iguales aunque compartan muchos puntos de contacto) cuando tuve una especie de epifanía al darme cuenta que podía tranquilamente explicar estas cuestiones recurriendo a formas textuales más contemporáneas: series de TV. En particular dos: Breaking Bad y Game of Thrones (Advertencia: este post está repleto de spoilers hasta el episodio 9 de la temporada 5 de Game of Thrones incluido y todo Breaking Bad. Pero como dijimos el otro día: Los spoilers ya no importan).

Ambas series permiten (y a mi gusto, deben) ser leídas como formas contemporáneas del relato trágico en su forma isabelina (el periodo de reinado de la Reina Isabel I y su sucesor Jacobo I). Tuve esta idea el otro día en clase, se lo mencioné a mis alumnos y seguimos con el trabajo en el aula. Hoy encontré que a raíz del episodio 9 de la quinta temporada de Game of Thrones (que todavía no vi, pero de la que leí lo que sucedió porque como dije la vez pasada la “era del Spoiler ya fue“) que una crítica cultural estadounidense sostuvo exactamente esto mismo. El artículo Don’t Be So Shocked by the Deaths on Game of Thrones: The Show Is a Classical Tragedy de Amanda Marcotte para Slate es correcto y hace énfasis en la comparación entre las diversas subtramas de GoT y las tragedias shakespereanas.

Aprovechando entonces que el tema está evidentemente en el calderero me gustaría profundizar la idea de que estas series se pueden leer como formas narrativas trágicas así como hace un tiempo hablé acerca del Camino del héroe.

Vayamos por partes… antes que nada es necesario aclarar que el tipo de tragedia que estas series rememoran tienen más que ver con la tragedia de la época de Shakespeare que la de Sófocles. En primer lugar, estos dramas contemporáneos están repletos de personajes lo que es una condición del teatro isabelino pero fundamentalmente hay que señalar que mientras en la tragedia griega clásica el héroe comenzaba la obra condenado por los dioses y no había nada que pudiera hacer para escapar de su terrible sino (pensemos en Edipo que había huido de Corinto para evitar cumplir la profecía del oráculo que decía que mataría a su padre y se casaría con su madre porque creía que estos eran Pólibe y Mérope en vez de Layo y Yocasta, a quien mató y con y con quien se casó) en la tragedia isabelina la tragedia sobreviene al héroe como resultado de una serie de hechos, acciones, y decisiones que no vienen comandadas por los dioses.

El gran crítico Erich Auerbach señaló esta diferencia entre tragedia griega y tragedia isabelina, vale la pena leerlo para despejar las dudas y señalar las diferencias (algo que el artículo de Slate no hace):

En la tragedia antigua podemos establecer, casi siempre, una limpia demarcación entre el destino y el carácter natural de los personajes sometidos a él. En los dramas isabelinos, tropezamos en la mayoría de los casos no con el carácter puramente natural, sino performado por el nacimiento, las condiciones de vida, la historia anterior (…); carácter en el cual el destino ya tuvo grandísima parte, antes de cobrar actualidad en la forma del concreto conflicto trágico, que a menudo es más que la ocasión en que se actualiza una tragedia incubada desde hace tiempo.

Lo que sucede (al héroe trágico) le está predestinado por su carácter especial, y este carácter no es sólo natural, sino que ha sido moldeado por el nacimiento, la situación, la historia precedente, es decir, por el destino, en forma intransferible y que lo predispone a la tragedia que le aguarda.

Auerbach, Erich: Mímesis, FCE, 2002, México. Página 300.

Hechas estas diferenciaciones vayamos ahora sí a lo que importa: ¿de qué modo podemos ver los hilos de la tragedia isabelina en Breaking Bad y Game of Thrones?

El teatro dramático de la época de Shakespeare podía tener una concepción distinta de la cantidad de personajes necesarios para una obra y de las razones por las cuáles un héroe terminaba sufriendo un destino trágico pero de todos modos conservaba las partes fundamentales de la tragedia como fueron especificadas por Aristóteles en su Poética.

Según el filósofo griego toda obra trágica está compuesta por cuatro partes bien definidas:

1) Hamartía o Error trágico

2) Anagnórisis

3) Peripeteia

4) Catársis

Vayamos una por una y señalando en qué momento de las obras referidas aparecen.

1) Hamartía o error trágico

Según Aristóteles este dispositivo narrativo consistía en que el héroe cometía un error que sería lo que en última instancia terminará condenándolo a la tragedia. Principalmente es un error de juicio que puede surgir de la ignorancia o por debilidad moral. En su Poética, Aristóteles sostiene que el héroe trágico tiene que ser un hombre a quien la tragedia le sobreviene no a partir de sus vicios o porque es depravado (se buscaba en el teatro griego generar empatía con el héroe trágico en el público por lo que no debía ser este un hombre despreciable sino apenas una persona con pasiones humanas que llegada una situación cometiera un error de a la hora de juzgar lo que debía hacer) sino por culpa de algún error. Por eso es que lo llama “error trágico”.

Un ejemplo en el teatro clásico, nuevamente, es Edipo quien mata a su padre Layo por impulso y se casa con su madre Yocasta porque ignora que ella es su madre.

La Hamartía está muy relacionada con la Hybris que es un concepto que designa la prepotencia y la soberbia de los héroes que los lleva a humillar al enemigo vencido o desconocer las leyes divinas que rigen a los hombres. Por esta soberbia desmedida los héroes son castigados por los dioses.

¿Dónde podemos ver esto en Game of Thrones? Lo interesante de GoT es que al tener tantos personajes son varias las tragedias que se cuentan. De todos modos, es sabido que de todas las familias de Westeros la que sufre de un mayor número de héroes trágicos es la Stark.

Esto está muy bien explicado en el artículo de Slate antes citado: Ned Stark comete su error trágico al confrontar a Cersei con el descubrimiento que había hecho acerca de que Joffrey no era hijo de Robert Baratheon sino fruto del incesto con Jaime y amenazándola para que abandone el reino, sigue en la senda del error al confiar en Littlefinger para que lo apoye en su plan y por fin al rechazar la propuesta de Renly para iniciar un golpe de estado antes que sea demasiado tarde. Es decir, que su error trágico podría condensarse en la honestidad y el exceso de confianza. Como sabemos esto lo lleva a ser traicionado y decapitado por el nuevo rey.

Su hijo Robb Stark comete un error trágico muy clásico: en vez de respetar el pacto que había realizado con Walder Frey de casarse con una de sus hijas decide casarse por amor (con Jeyne Westerling en los libros y con Talisa en la serie). Así comete el error de criterio que terminará condenándolo a morir junto con la causa del Norte en la Boda Roja.

En el caso de Breaking Bad tenemos un Walter White que comete varios errores trágicos relacionados esencialmente con su hybris, su soberbia desemdida, a lo largo de su carrera criminal que se acumulan (matar a los matones de Gus, dejar morir a la novia de Jesse, envenenar al hijo de la nueva novia de Jesse…) hasta llegar a su último error, el que lo termina condenando, por supuesto es el de dejar el libro de Walt Whitman dedicado por Gale Boeticher en el baño de su casa para que lo encuentre Hank y así desencadene el final de su imperio criminal.

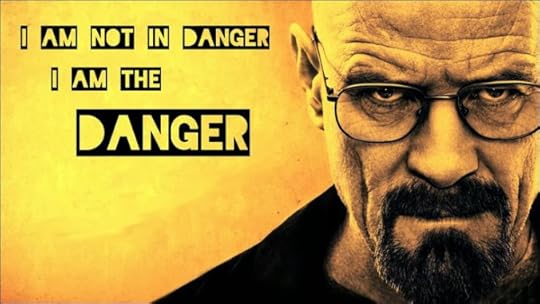

Pero también Walter tiene su momento de hybris, de soberbia desmedida que dijimos está muy ligada con la hamartía, en el famoso diálogo que tiene con Skyler cuando le dice “Yo soy el peligro”:

O también en la célebre escena de “Gané”:

2) Anagnórisis

La anagnórisis es el momento exacto en el que el héroe se da cuenta de que ha cometido un error trágico e idealmente coincide con el siguiente paso, la peripeteia que es cuando la suerte cambia para el héroe. Volvamos a Ned Stark: cuando se aparece en la sala del trono ocupado ya por Joffrey Baratheon y presenta la última voluntad firmada por el rey Robert donde señala que es instituido como protector del reino. Cersei rompe la carta y Ned es traicionado por Littlefinger. La escena es de un dramatismo impresionante y podemos ver en el rostro de Ned el momento exacto en el que se da cuenta que cometió un error mortal.

La escena es la siguiente:

En el minuto 4.30 aproximadamente cuando Littlefinger le coloca una daga en el cuello tenemos la anagnórisis.

Vayamos ahora a su infortunado hijo: el momento de su anagnórisis es cuando durante el banquete de los Frey se cierran las puertas y empiezan a sonar los acordes de la canción Rains of Castemere, un himno triunfal de la enemiga casa Lannister. Esa es la advertencia, el momento en el que Robb y su madre se dan cuenta de que el error trágico ha sido cometido y ahora no hay escapatoria. La expresión en el rostro de Catelyn Stark (minuto 0.24 y aproximadamente hasta 0.36) es el momento perfecto de anagnórisis. Ella se da cuenta inmediatamente de lo terrible que se acerca.

En Breaking Bad también hay un momento terrible de anagnórisis (este momento no puede no ser terrible en ninguna tragedia porque representa el dolor máximo del héroe trágico) cuando Walter en medio del desierto ve como matan a su cuñado y amigo Hank. El dolor de la realización es tan grande que cae al piso (a partir del minuto 1.36 y hasta el final)

3) Peripeteia

Este momento de la tragedia se sucede idealmente después de la anagnórisis, es el “cambio de fortuna” o “la caída” (que como vimos recién está perfectamente metaforizada en Walter White cayendo literalmente a la arena del desierto). El héroe pasa de ser afortunado, de haber logrado siempre lo que se propuso a tener que pagar por su error trágico.

Siguiendo con Breaking Bad, tenemos la caída de Walter teniendo que exiliarse en medio de la montaña, abandonando a su familia, perseguido y desacreditado y odiado por todos. Casi como el exilio de Edipo (en Edipo en Colono luego de arrancarse los ojos y tener su momento de anagnorisis).

Como dije, este momento está idealmente pegado a la anagnórisis por lo que tanto el arresto de Ned Stark como la muerte de su hijo Robb que se siguen a los momentos ya retratados son perfectos ejemplos de esta parte de la tragedia.

4) Catársis

Este último paso de la tragedia es un concepto muy discutido entre los intérpretes de la obra de Aristóteles pero la explicación más aceptada indica que la Tragedia, además de generar sentimientos poderosos en el público espectador debe cumplir con una función terapeútica que le permita a este expurgar las tensiones que ha venido acumulando al contemplar la historia trágica. Luego de la tormenta o clímax sobreviene una sensación de calma y de liberación. Esto tiene que ver con que en el teatro antiguo griego los espectadores ya conocían las historias antes de verlas representadas (el concepto de spoiler no tenía ningún sentido para ellos) y por lo tanto lo que se buscaba no era la sorpresa del argumento sino las sensaciones de empatía con el héroe que llevaban por todos los estados emocionales hasta el final calmo que liberaba la acumulación de tensiones que la tragedia había construido.

Esto a mi criterio se ve perfectamente en la estructura de Game of Thrones como serie: es ya sabido que en el anteúltimo capítulo de cada temporada ocurre algo tremendo, el summum de las tensiones y luego el último es mucho más tranquilo y apacible, permitiendo así la liberación de las tensiones de los espectadores.

Repasemos los hechos más dramáticos y trágicos de los anteúltimos episodios de cada temporada:

Temporada 1 – Epsiodio 9: Decapitamiento de Ned Stark

Temporada 2 – Episodio 9: Batalla de Blackwater (quizás la suma de tensiones más “floja” de todas)

Temporada 3 – Epidosio 9: Red Wedding

Temporada 4 – Episdoio 9: Ataque al Muro y muerte de Ygritte

Temporada 5 – Episodio 9: la quema de Shireen por orden de su padre Stannis Baratheon.

En cambio los últimos episodios si bien tienen al final su correspondiente cliffhanger para mantenernos expectantes hasta la próxima temporada, no poseen un nivel de dramatismo similar ni por lejos. Más bien es todo mucho más relajado para permitir que el público purgue el pico dramático con el que nos dejaron en el anteúltimo episodio.

Por último, la catársis en Walter White es bastante menos impactante porque es también mucho más esperada: desde el primer episodio sabíamos que Walter estaba condenado a morir y la última escena le da una dulce muerte que nos permite despedirnos de él.