Alejandro Soifer's Blog, page 13

September 11, 2015

¿Dónde estabas cuando atentaron contra las Torres Gemelas?

Esta entrada en el blog parecerá un poco extraña: ¿qué tiene que ver el 11-S con la literatura y los libros? En principio pareciera que poco y nada. Pero si vamos un poco más allá de la superficie vemos que el atentado tuvo la suficiente potencia y fue tan impactante, modificó tanto la realidad del mundo que su recuerdo produjo y sigue produciendo narraciones. Una de las más clásicas es: “¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo?” en el momento del ataque al World Trade Center.

Soy de los que creen y enseñan que una buena narración debe ser una ruptura del orden de lo cotidiano: un hecho que irrumpe en lo diario, que modifica lo que ocurre siempre o que al menos lleva al lector a conocer cosas tan alejadas de su propio cotidiano que le merecen el tiempo de lectura para asombrarse, asomarse a esos mundos que no conoce.

El atentado, como todo gran evento de alto impacto supuso una ruptura en el cotidianidad de todos nosotros por lo que todos tenemos una anécdota que contar acerca de cómo el hecho trágico modificó nuestra cotidaneidad. En la revista Vice por ejemplo le preguntaron a un tipo que ese día estaba preso acerca de cómo se vivió el evento en la cárcel (la nota aquí).

Yo tengo mi anécdota de cómo lo viví. En el año 2001 estaba en 5to año de secundaria. Fui los cinco años al Liceo 1 turno Tarde. Mi rutina diaria era despertarme cerca de las 9 am, escuchar a Mario Pergolini en su programa Cuál Es? por la Rock & Pop, estudiar un poco, almorzar a las 12 y salir al colegio 12.30 para llegar 13.05 hs.

Esa mañana como todas las mañanas estaba escuchando la radio cuando Pergolini comentó: “Che, parece que una avioneta se estrelló contra las torres gemelas”. Siguieron algunos comentarios como “Qué boludo, ¿cómo se va a chocar contra un edificio?” y con sus compañeros de piso comentaban la noticia. Decidí entonces poner CNN para ver si había algo en la tele sobre el “accidente”. Fui al living donde mi viejo tenía montada su oficina. Él trabajaba a espaldas del televisor que prendí y sintonicé en el canal informativo que ya tenía en pantalla la imagen en vivo de la torre que fue impactada primero humeando.

– Che, pá, mirá esto. Qué loco. Se la dio una avioneta contra un edificio en Nueva York – dije y apenas terminé de decirlo cuando vi en vivo como el segundo avión se incrustaba de lleno en la segunda torre. La guerra televisada de la que tanto se había hablado respecto de la cobertura de la primera Guerra del Golfo estaba sucediendo ante mis ojos. Lo que sentí fue estupor, sorpresa, incredulidad, casi como si hubiera estado viéndolo desde el lugar de los hechos porque básicamente lo estaba viendo en vivo.

Los conductores de la CNN no sabían qué decir, nadie entendía qué estaba pasando y entonces lo que sucedió fue una adrenalina difícil de explicar, el cosquilleo de la sangre de saber que estaba presenciando ahora sí un hecho histórico determinante.

No pude volver a concentrarme en nada más que en dejar fija la CNN mientras se sucedían las noticias: a la segunda torre le sucedió el ataque al Pentágono y luego el avión que cayó antes de alcanzar su objetivo.

Almorcé mirando la tele, las repeticiones del atentado y luego fui al colegio con ansiedad y la cabeza dándome vueltas. A esa altura de septiembre mis compañeros habían salido de viaje de egresados al que yo no fui. Por lo que éramos pocos en el aula y los que estábamos nos sentíamos igual de desconcertados. Teníamos tres clases ese día. Sólo recuerdo dos: Historia y Educación para la salud.

La profesora de Historia que mantenía una cierta tendencia de izquierda entró al aula un tanto exultante y un tanto preocupada: al fin esos yanquis imperialistas habían tenido algo de lo que se merecían pero también sabía que se avecinaría algún tipo de escarmiento. Como éramos muy pocos hablamos toda la hora acerca de lo que había sucedido y especulábamos acerca de cómo se enterarían nuestros compañeros en el viaje y qué opinarían sobre el evento. Sin internet masiva, sin teléfonos celulares, sin redes sociales, estaban tan aislados en Bariloche como los participantes de Gran Hermano.

La profesora de Educación para la Salud en cambio entró muy nerviosa, histérica. Nos contó que había ido a buscar a sus hijos al colegio para llevarlos a su casa a media mañana porque lo que había pasado tendría consecuencias impredecibles a nivel mundial y tenía temor de que pudiera pasar algo en Buenos Aires.

Al terminar el día escolar fui al Centro Cultural Rojas donde estaba haciendo un curso acerca de Nietzsche, Dostoievsky y el nihilismo, todos los martes con un muy buen profesor del que luego nunca más supe nada: Gabriel Sarando.

Esa clase fue extraña también. Veníamos leyendo Los demonios de Dostoievsky, reflexionando acerca del terrorismo nihilista y justo había sucedido el atentado.

Sarando fue bien enfático sin embargo: “Acá no hay nihilismo, estos se mataron por Alá.”

A la salida del curso compré la edición especial de Clarín de ese día. Decía sencillamente “El día del terror” en la tapa. En esa época todavía se compraban diarios de papel e incluso esa edición especial salida a media tarde había pasado a ser “de colección”.

Y eso fue el día en que se produjo el atentado que nos cambió la vida a todos.

Luego nuestros compañeros de curso volvieron del viaje. Les pregunté a varios cómo lo habían vivido y la respuesta fue unánime: no les había importado en lo más mínimo porque habían estado de joda en Bariloche.

Vos ¿dónde estabas cuándo atentaron contra las Torres Gemelas?

September 7, 2015

La librería que vende un único libro por semana

Ayer estaba conversando con mi esposa acerca de algo que me sorprende: ¿por qué las editoriales no tienen sus propias librerías donde vender exclusivamente los libros de su fondo editorial? Parece una idea un poco extraña pero creo que tiene su lógica: con lo costoso que resulta distribuir un libro a todas las librerías de todos los rincones del país, sería lógico tener librerías especializadas en un fondo editorial concreto donde la editorial tendría así la posibilidad de vender sólo sus libros. Pura ganancia y nada de competencia con los fondos de otras editoriales.

Sí es cierto que en Buenos Aires existe la librería Paidós del fondo que tiene un catálogo mayoritariamente compuesto por libros de dicha editorial, pero creo que en mis últimas visitas a ella encontré libros de otras editoriales también.

Quizás alguien me dirá: “No es negocio como librería vender sólo un fondo editorial, por más que sea el propio, porque la gente quiere diversidad y la diversidad se produce con un ecosistema editorial nutrido.”

Me parece una objeción totalmente válida pero entonces jugaría la carta de la librería Morioka Shoten Ginza en Tokio, Japón. ¿Qué tiene de peculiar esta librería? Se trata de una pequeña sala donde se vende un único libro por semana. No, no es un único ejemplar sino que se exhiben y venden ejemplares de un único libro a la semana.

El librero elige cuidadosamente un único libro que expone en vidriera y en su pequeño local y luego, de martes a domingo se dedica a promocionarlo, hacer eventos, llevar al autor e interactuar con sus clientes para venderlo. La siguiente semana elige otro libro y el ciclo vuelve a comenzar.

Bajo la frase Issatsu, Isshitsu (一冊、一室) que puede traducirse como “Una sola sala, un solo libro” este experimento a medio camino entre el happening artístico y el emprendedorismo empresarial más curioso funciona desde mayo de 2015 en uno de los barrios comerciales de Tokio.

Si están por tierras niponas pueden visitar la librería en la siguiente dirección:

1F Suzuki Building, 1-28-15 Ginza, Chuo-ku, TOKYO (Mapa en Google Maps)

Abierto de 13:00 a 20:00 hs. martes a domingos (lunes cerrado)

Teléfono: 03-3535-5020

Vía: Spoon&Tamago

September 1, 2015

Comprar libros afuera: Book Depository

Hace poco más de un año hice una muy consultada Guía para comprar libros en Amazon desde la Argentina.

Dado el éxito de dicha guía y a las consultas posteriores que surgieron en los comentarios, hoy quisiera traerles una guía más sencilla y directa: “¿Cómo comprar libros en Book Depository?”

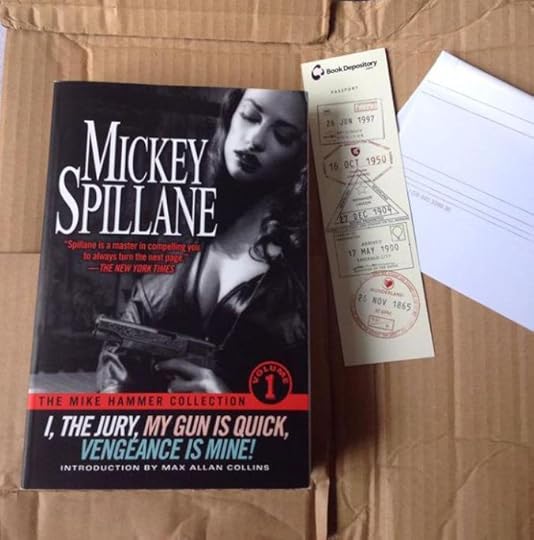

Estuve probando ya varias veces, compré por los menos unos cinco o seis libros en esta librería y tengo que decir que hasta ahora no me falló ni una sola vez. No sólo eso, sino que es un sistema de compra muy confiable y eficaz y lo más importante del asunto: LOS LIBROS LLEGARON SIEMPRE A LA PUERTA DE MI CASA. Así es. Nunca en los cinco libros que pedí en esta página tuve que ir a la Aduana a realizar engorrosos trámites y perder horas de vida. Creo que esta es una ventaja para nada despreciable.

A

sí viene el paquete con el libro desde Book Depository.

A

sí viene el paquete con el libro desde Book Depository.

Paquete abierto. Además del libro un bonito señalador de regalo.

Paquete abierto. Además del libro un bonito señalador de regalo.

Entonces, vayamos a las ventajas de comprar por Book Depository:

Los libros llegan a la puerta de casa.

No tiene costos de envío a la Argentina. Así es, los libros cuestan algunos dólares más que en Amazon pero en contrapartida el envío es gratuito.

Los libros llegan en unos 15 días hábiles. Esto ha sido así desde que compré el primer libro y siempre tardan estrictas dos semanas o unos días más pero no demasiado.

Una vez que se realiza una compra o se suscribe al newsletter, todas las semanas nos llegan ofertas seleccionadas en algunos títulos.

No requiere llenar ningún tipo de formulario para el ingreso de los libros ni realizar ningún trámite extra.

Veamos las desventajas de comprar por Book Depository:

Lo antedicho: los libros están ligeramente más caros que en Amazon en algunos casos y en otros la diferencia puede llegar a los 10 dólares o más de diferencia.

Amazon vende este libro que quiero comprar a u$s 15.04

Amazon vende este libro que quiero comprar a u$s 15.04

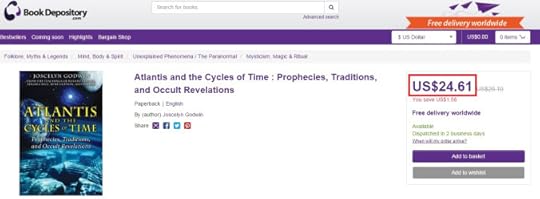

Book Depository lo vende a u$s 24.61 lo que lleva la diferencia a u$s 9.57. Tampoco ofrece opciones de compra en combo.

Book Depository lo vende a u$s 24.61 lo que lleva la diferencia a u$s 9.57. Tampoco ofrece opciones de compra en combo.

Tampoco ofrece “combos” Book Depository como sí hace Amazon y que muchas veces nos hacen ahorrarnos bastante dinero.

Los libros son despachados siempre en forma individual por lo que puede que nos llegue un día uno y otro día otro.

Peroooo… Como decía, al precio del libro en Amazon que es u$s 9.57 menor que el precio por el mismo libro en Book Depository tenemos que agregarle el Shipping que en este caso es de u$s 20.98. Al tener envío gratis en BD, el pedido total por el libro Atlantis and the Cycles of Time : Prophecies, Traditions, and Occult Revelations en dicha página termina siendo de u$s 24.61 total lo que termina siendo u$s 11.61 más económico que realizar la misma compra vía Amazon.

Como decía, al precio del libro en Amazon que es u$s 9.57 menor que el precio por el mismo libro en Book Depository tenemos que agregarle el Shipping que en este caso es de u$s 20.98. Al tener envío gratis en BD, el pedido total por el libro Atlantis and the Cycles of Time : Prophecies, Traditions, and Occult Revelations en dicha página termina siendo de u$s 24.61 total lo que termina siendo u$s 11.61 más económico que realizar la misma compra vía Amazon.

En conclusión: Desde que comencé a utilizar Book Depository ya no compré más libros físicos en Amazon porque la ventaja de recibir los libros en la puerta de casa creo que son mucho mayores que las desventajas que pueda tener. Además, el hecho de que no cobre envío también resulta sumamente ventajoso, siendo que en no pocas ocasiones un pedido en Amazon termina costándonos lo mismo el precio de envío que el precio del libro.

August 29, 2015

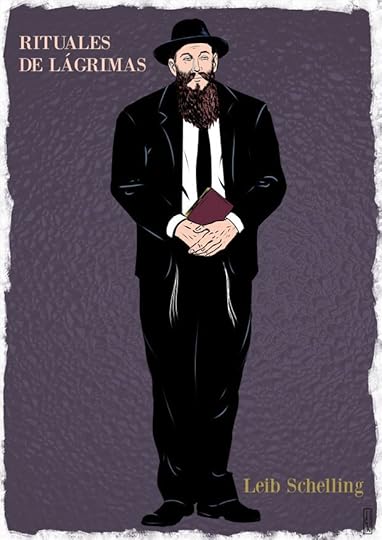

Conozcan a Leib Schelling

Ya no queda tiempo: la semana que comienza en dos días tendría que traer a todas las librerías Rituales de lágrimas y todavía me falta presentarles a uno de los personajes importantes de la novela: Leib Schelling, alias “El Gólem”.

No vamos a hacer entonces demasiadas introducciones y vamos a ir directo al punto.

Alias: El Gólem

Edad: 34 años

Peso: 100 kg.

Color de pelo: Caoba tirando a pelirrojo en especial en la barba.

Aparece en: Rituales de lágrimas

Características: Leib “El Gólem” Schelling nació en 1980 en la colonia judía santafesina Moisés Ville pero a los cinco años de edad se mudó con su familia a la ciudad de Buenos Aires. Al igual que Sheila Lehrer encuentra su pertenencia en la ortodoxia judía aunque no en Tikvá Zhitomir como la hija del gran rabino Lehrer.

Pasó su juventud estudiando en la yeshivá de Belz en Israel y al comienzo de Rituales de lágrimas está de regreso en Buenos Aires donde conocerá a una muy confundida Sheila a quien pronto intentará acercarse. Pero ella ya no es la niña inocente que conocimos en Rituales de sangre y desconfía. El lector haría bien, quizás, en desconfiar también de Leib. ¿Qué esconderá este hombre grandote como un placard que tanto insiste con no perderle pisada a la joven pelirroja? Esa y otras respuestas deberán encontrarlas en la novela.

Fragmento:

– ¿Sheila? ¿Sheila Lehrer? ¡Shalom!

– Al menos veo que esta vez sí te acordaste de mi nombre – dijo acomodándose en la silla con torpeza.

– Te pido disculpas Sheila, la última vez que nos vimos… cuando nos conocimos, quizás fui un poco brusco.

– No es nada.

– Claro que sí. La hija del gran Moshé Lehrer.

– Yo los dejo – dijo Miriam – ella te puede ayudar con el libro – y dio unos pasos hasta quedar a espaldas del muchacho, entonces le guiñó un ojo a Shiela que se volvió a sonrojar.

– ¿Estás bien? Te pusiste toda colorada.

– Sí, estoy bien. No es nada. El calor.

– Por cierto, Leib.

– Sí, Leib Schelling, yo sí me acuerdo de la gente que me presentan.

– Veo que no me vas a perdonar ese desliz nunca ¿no?

– Ya veremos – dijo Sheila y levantándose de la silla le pidió a Leib que lo siguiera hasta el piso de arriba donde se guardaban los libros en iddish.

(Fragmento del capítulo 10 de Rituales de lágrimas)

Curiosidad: Leib Schelling es un personaje que como dije antes, deberá ser seguido muy de cerca por los lectores si quieren saber qué se trae entre manos…

Y eso es todo lo que diré.

Conocé a los otros personajes de Rituales de lágrimas:

Lucía Zabala

Mario Quiroz

Sheila Lehrer

Sebastián Rojtman

Ilustraciones de CJ Camba

August 26, 2015

Conozcan a Sebastián Rojtman

Estamos en la recta final para la llegada de Rituales de lágrimas (la semana que viene) y esto implica que también se aceleran los tiempos para presentarles a los dos personajes que todavía quedan por ser presentados (recuerden que pueden ver los anteriores aquí) .

Hoy le toca a Sebastián a quien también conocimos en Rituales de sangre donde lo vimos iniciar una relación llena de idas y vueltas con Sheila (a esta relación, unas lectoras muy atentas bautizaron Sheitan).

Sin más preámbulos, vayamos a la ficha del personaje.

Nombre: Sebastián Rojtman

Edad: 31 años.

Estatura: 1.78 m

Peso: 75 kg

Pelo: Oscuro.

Aparece en: Rituales de sangre, Rituales de lágrimas.

Características: Sebastián comienza Rituales de sangre enterándose de la masacre que acaba de cometer Hernán Waistein, su mejor amigo de la adolescencia, antes de suicidarse. Este hecho espantoso lo llevará a meterse en un mundo totalmente desconocido para él y a involucrarse a pedido de la madre de Hernán en la investigación de los motivos que llevaron a éste a la locura y el crimen.

De profesion profesor de Lengua y Literatura, conocerá a Sheila en medio de su investigación y ambos se irán enamorando a pesar de las diferencias en sus formas de ser y el lugar de donde provienen.

El comienzo de Rituales de lágrimas lo tendrá cerca de Sheila nuevamente pero ¿podrá esta situación durar cuando la acción vuelva a llamar a la puerta?

Fragmento:

“- A ber lernt men oykh oys tantsn – respondió Sheila con alegría.

– ¿Y eso qué se supone que significa? – preguntó Sebastián.

– Es un proverbio iddish. Significa “Con tiempo, incluso a un oso se le puede enseñar a bailar”. Pensalo.

– ¿Pensar? ¿Ustedes piensan hasta en las fiestas? ¡Qué aburrido? ¿Por qué mejor no te doy un beso?

– Me temo que no – una pequeña mueca de fastidio se dibujó en la cara de Sheila por un segundo. – Decime, ya que no dedicás tu vida a la Torá, ¿a qué te dedicás?

– Soy profesor de Literatura. Y escritor. Bah, eso intento.

– Un hombre sólo debería escribir palabras para honrar a Dios – dijo Sheila pero el hecho de que ese muchacho fuera profesor de literatura le había impactado en todo el cuerpo, se acordó de la profesora que tanto había querido, que le había enseñado esas lecturas prohibidas.

– ¿Eso qué significa? – la divertía la ortodoxa con la fuerza de su voluntad reprimiendo el deseo.

– Copiar rollos de Torá.

– Eso sería muy aburrido.

– “Con tiempo…”

– “… incluso a un oso se le puede enseñar a bailar.” Me lo acaba de decir señorita Hija de un Rabino Muy Importante. Lo mismo le digo a usted: “Con el tiempo hasta puede que logre besarla.”

(Fragmento del capítulo 13 de Rituales de sangre)

Curiosidad: Sebastián fue el primer personaje que cree cuando me puse a pensar en la trama de Rituales de sangre y por eso es que comparte bastantes características propias: es profesor de literatura y sueña con escribir. Sin embargo también tiene otras características que no me corresponden: fundamentalmente, Sebastián es fumador y yo nunca lo fui y espero no serlo nunca. En otras cuestiones sí tenemos algunos parecidos, pero eso mejor lo dejamos para otra ocasión.

Otra cuestión importante a tener en cuenta es que en el primer original que terminé de Rituales de lágrimas, el protagonismo de Sebastián era bastante mayor e incluso aparecía un personaje nuevo llamado Andrea que iba a ayudarlo y meterse como una cuña de celos en la relación con Sheila. Pero había algo en esa historia, en ese primer original que no cerraba y tuve que tomar la decisión de apartar un poco a Sebastián al menos en esta novela. Lo más probable es que vuelva a tener un poco más de relevancia en la última novela de la trilogía.

Conocé a los otros personajes ya presentados:

Lucía Zabala

Mario Quiroz

Sheila Lehrer

ILUSTRACIONES DE CJ CAMBA

August 24, 2015

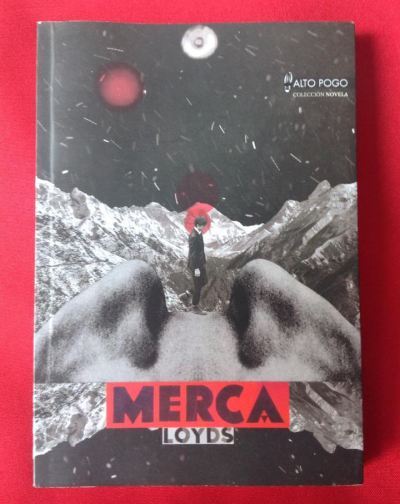

De la buena: acerca de Merca de Loyds

Hace una semana, en una cena que compartimos, recibí de manos de Loyds su novela Merca. Había escuchado muy buenos comentarios de ella y le tenía ganas desde hace tiempo pero las obligaciones y las lecturas atrasadas me habían mantenido fuera de su alcance. Pero entonces empecé hojearla intentando evaluar en qué momento podría sentarme a leerla y ya no hubo vuelta atrás: como quien no quiere la cosa caí atrapado en las redes de una prosa frenética, dinámica y muy pero muy adictiva que no me soltó durante el día y medio que me tomó devorarmela en un par de sentadas.

Hace una semana, en una cena que compartimos, recibí de manos de Loyds su novela Merca. Había escuchado muy buenos comentarios de ella y le tenía ganas desde hace tiempo pero las obligaciones y las lecturas atrasadas me habían mantenido fuera de su alcance. Pero entonces empecé hojearla intentando evaluar en qué momento podría sentarme a leerla y ya no hubo vuelta atrás: como quien no quiere la cosa caí atrapado en las redes de una prosa frenética, dinámica y muy pero muy adictiva que no me soltó durante el día y medio que me tomó devorarmela en un par de sentadas.

Hacía mucho tiempo que no leía un relato tan rápido y efervescente y además me hizo acordar a viejas épocas en las que me leía con pasión y avidez todas las novelas del reviente que podría encontrar (empezando por mi amado Charles Bukowski, Herny Miller, John Fante, los beats en general y más).

Al leer tantos relatos similares sobre exceso de drogas, alcohol y otros abusos, había alcanzado una cierta saturación con el género. Eso creía hasta que caí en las redes de la Merca de Loyds. Al comienzo sentí que estaba volviendo a leer Menos que cero, la novela debut de Bret Easton Ellis (maestro de este tipo de relatos sobre gente con tendencias autodestructivas) y no me sorprendí al leer luego en la contratapa de Leo Oyola esa misma referencia.

Pero Merca no sólo es un fresco generacional al estilo Ellis de la Argentina de los GCU (Gente Como Uno, como gustan de llamarse entre sí algunos decadentes aristócratas con espíritu de rugbier de San Isidro) reventados y sus fiestas en quintas del conurbano adinerado, los boliches de moda, la vida de ocio de los que pueden permitírsela sino que también se plantea como el relato íntimo de la adicción de su narrador y protagonista (una especie de Fresco, el de “nos hacemos pija imbécil” pero habiendo alcanzado, quizás, algún escalón más de escolarización).

En este sentido es que nos encontramos con Johnny, un personaje fundamentalmente insatisfecho: con su vida, con sus conquistas amorosas, con su ex novia que no deja de acosarlo para que cuide de ella o la tenga en cuenta pese a que hace dos años que no están juntos, con su madre, con su padre, su hermana, su cuñado, su hermano, sus amigos, sus parejas ocasionales y así con todo. Odia desapasionadamente a casi todo lo que constituye su vida excepto la droga que consume (aunque sólo si es “la del peruca”) y a la mujer que limpia en su casa.

Uno de los logros narrativos de Loyds consiste en transformar esa famosa insatisfacción permanente de la que tanto se ha hablado en las clases acomodadas en un mecanismo textual que se trasmite al lector: el ritmo entrecortado y elíptico del relato corta toda referencia explícita a alguna de las múltiples situaciones eróticas en las que el narrador parece estar por ingresar o que quedan apenas sugeridas. En un relato realista y detallado, estos cortes abruptos en los momentos previos a que se concrete el acto metaforizan y al mismo tiempo llevan al lector esa insatisfacción patente del personaje.

Incluso en una de las dos escenas donde si hay una descripción extendida en un par de párrafos de una situación sexual, vuelve a quedar de manifiesto esa insatisfacción crónica en un pasaje que parece una cruel ironía:

“Se pone encima mío y con la mano derecha me aprieta fuerte la pija dejando solamente la cabeza afuera de la palma, y con esa punta empieza a frotarse, acompañando su acción con movimientos eléctricos, casi convulsivos. Yo espero ansioso el momento definitivo de estar adentro suyo, de poseerla suciamente, de que sea mía como una esclava, como una puta de mierda. Pero eso nunca ocurre, porque la groupie incrementa la velocidad de sus movimientos, se bambolea sin soltarme la poronga y termina jadeando un orgasmo prolongado, entre gritos que ya deben estar escuchando mis malditos vecinos. A todo esto yo ni siquiera llegué a penetrarla y mucho menos a acabar. Pero ella se recuesta exhausta como si eso no importara, agarra su cartera al pie de la cama, saca un Dunhill, lo enciende y suspira echando el humo. Después arquea la cabeza sobre la almohada y me dice: estuvo bueno bombón, ¿me pedís un taxi?“

Así la novela se va desplazando a toda velocidad hacia un desenlace anunciado pero no por eso menos potente.

La lectura resulta entonces adictiva, casi fugaz porque obliga a leerla a un ritmo aceleradísimo y deja bien arriba durante unos cuantos días. No que esto tenga algo que ver con el nombre de la novela.

August 21, 2015

Conozcan a Sheila Lehrer

A días nada más de la llegada de Rituales de lágrimas todavía nos quedan tres personajes de la nuevo novela por develar. Hoy le toca el turno a Sheila Lehrer, una de las protagonistas de Rituales de sangre que vuelve al ruedo en esta nueva aventura.

Vayamos a lo nuestro entonces y pasemos a hacer la presentación formal de esta retraída chica ortodoxa judía a quien encontraremos en pleno cuestionamiento de sus raíces y ambiciones.

Nombre: Sheila Lehrer

Edad: 20 años.

Estatura: 1.68 m

Peso: 62 kg

Pelo: Pelirroja natural.

Ojos: Azules.

Aparece en: Rituales de sangre, Rituales de lágrimas.

Características: La segunda de seis hermanos, Sheila es la única hija que le queda al gran rabino Moshé Lehrer luego de la trágica decisión que tomara Jaia Lehrer en el prólogo de Rituales de sangre.

Sheila nació en 1994 en Jerusalén y su llegada al mundo fue considerada casi milagrosa por la comunidad ortodoxa judía de Tikvá Zhitomir a la que pertenece ella y toda su familia. Esto se debe a que Jaia le llevaba casi doce años y en la comunidad de Zhitomir creían que la imposibilidad de Rivka Lehrer de volver a concebir luego de su primogénita se debía a algún tipo de castigo divino.

Sheila siempre se caracterizó por ser inquieta y despierta, características que se profundizaron con su llegada a la adolescencia cuando comenzó a interesarse por asuntos que escapan a las estrictas normas de la ortodoxia judía a la que pertenece. Esta rebeldía le ha hecho chocar en varias ocasiones con su padre, respetado líder de la comunidad local de Zhitomir al punto que al finalizar Rituales de sangre se encuentra prácticamente con un pie afuera de la comunidad.

Sin embargo, sus raíces comunitarias siguen siendo muy fuertes y cada tanto la hacen retroceder algunos pasos. En esta situación la encontraremos al comienzo de Rituales de lágrimas: confundida respecto de qué debe hacer, cómo debe comportarse y qué desea para su futuro justo cuando una serie de hechos brutales vuelven a irrumpir en su vida para llevarla a tener que tomar decisiones que nunca hubiera deseado tener que tomar.

Fragmento:

“- En este país siempre es mejor que sea un abogado católico el que entre a un juzgado a representar a un judío – completó Jaim Gorovitz ante el silencio de Sheila – así el juez católico no sospecha que estemos conspirando.

A Sheila no le gustaba eso pero tampoco le gustaba verse a sí misma desconfiando de los no judíos. Esa era la Sheila que había crecido en el guetto cerrado de su comunidad y no sabía dónde estaba ahora parada, pero definitivamente no ahí, no tras las paredes del guetto.

– Muy bien Gorovitz, creo que ya fue suficiente. Le voy a pedir ahora nuevamente que se vaya de mi casa – repitió ella con frialdad.” (Fragmento del capítulo 12 de Rituales de lágrimas.)

Curiosidad: En el epílogo de Rituales de sangre, en el último párrafo se la describe a Sheila del siguiente modo: “La vio, parada atrás de la puerta como la primera vez que la había visto, con la pollera que llegaba a los tobillos, pero a diferencia de esa vez, llevaba una musculosa negra en vez de la camisa blanca y abrochada y además había soltado su larga cabellera roja que caía como una cascada encrespada sobre sus hombros. Un pequeño dije de una estrella de David colgaba de una cadenita en su cuello. Era la misma Sheila pero era a la vez otra, nueva, impredecible.” Lo que casi nadie sabe es que este párrafo fue modificado a último momento en la corrección final de la novela antes de ir a imprenta cuando ya estaba decidida la tapa del libro. Como es fácil de observar, en la tapa podemos ver a una muchacha pelirroja con el pelo suelto, una musculosa negra y una cadenita con una Estrella de David colgando. Para hacer patente la identificación entre la fotografía de tapa con el personaje agregué esta descripción al original que fue a imprenta.

Conocé a los otros personajes ya presentados:

Lucía Zabala

Mario Quiroz

Ilustraciones de CJ CAMBA

August 19, 2015

Entrevistado en Hacete de Oliva

El 4 de agosto pasado estuve en el programa del Canal de la Ciudad “Hacete de Oliva” donde fui entrevistado por Laura Oliva.

Comparto aquí el video donde hablé un poco acerca del Festival BAN! que organiza Ernesto Mallo, el género policial y particularmente el rol de la mujer en el mismo y por supuesto, acerca de Rituales de sangre y Rituales de lágrimas que ya está al caer en las próximas semanas.

August 18, 2015

El invierno con mi generación de Mauro Libertella

Casi a fines de julio de este año me enteré que Mauro Libertella iba a publicar un nuevo libro a través de la cita de un fragmento del mismo que cirucló por Twitter. Inmediatamente sentí una oleada de ansiedad por leer el libro como pasa pocas veces: sólo cuando se trata de algún autor que seguimos especialmente, en el que confiamos que su próximo texto nos hará tan felices como su anterior libro o que trata de algún tema en particular que logra intrigarnos lo suficiente como para llenarnos de esa bienvenida ansiedad.

Casi a fines de julio de este año me enteré que Mauro Libertella iba a publicar un nuevo libro a través de la cita de un fragmento del mismo que cirucló por Twitter. Inmediatamente sentí una oleada de ansiedad por leer el libro como pasa pocas veces: sólo cuando se trata de algún autor que seguimos especialmente, en el que confiamos que su próximo texto nos hará tan felices como su anterior libro o que trata de algún tema en particular que logra intrigarnos lo suficiente como para llenarnos de esa bienvenida ansiedad.

Con el caso de El invierno con mi generación me pasó un poco de ambas. El libro anterior de Libertella (Mi libro enterrado) me conmovió cuando salió y siempre que tengo alguna oportunidad lo recomiendo. Esta nueva breve memoria prometía además tratar un tema que me toca especialmente y es justamente el que viene tratado desde el título: mi generación. Porque Mauro y yo compartimos generación y de hecho, compartimos los pasillos de la facultad de Letras. Nunca cursamos ninguna materia juntos (que recuerde) pero forjamos una relación a base de encontrarnos en reuniones con amigos en común de aquellas épocas, cruzarnos en eventos y conversaciones.

Pero como decía, además, este libro trata de hechos, circunstancias, lugares que no pude dejar de sentir en algún punto un poco propios también. Los últimos años de la década de los 90s y el borde del nuevo milenio, el colegio, las amistades de esos años, los consumos culturales, el microambiente ñoño de nuestras adolescencias que si bien no fueron compartidas porque no nos conocíamos en aquellos años, sí puedo decir que fueron bastante paralelas.

En El invierno con mi generación Libertella relata con una prosa limpia y que no le teme a las palabras (un gran logro porque puede colocar expresiones y giros lingüísticos que en otro contexto podrían parecer forzados pero en cambio el narrador los lleva con ligereza y ritmo musical) su adolescencia desde tercer año de la escuela secundaria hasta poco después de terminado el colegio y empezada la Facultad.

El colegio que describe pero no nombra es el colegio ORT sede Montañeses y si bien nunca pisé sus pasillos sí tengo a mi mejor amigo de la infancia y adolescencia que fue allí y pasamos tanto tiempos juntos en esa época que pude sentir mientras leía el libro de Libertella que las anécdotas que contaba, los personajes extraños que mencionaba, las situaciones que había vivido eran calcos de las mías entremezcladas con las de mi amigo.

La lectura de estas páginas entonces tuvieron el sabor de lo conocido y al mismo tiempo la sensación de leer un mundo paralelo donde ocurrían las cosas que pensaba durante mi adolescencia que sólo me estaban sucediendo a mí y a mis amigos.

El relato traza una cartografía urbana limitada (el colegio, el lugar del almuerzo, los “aguantaderos” para las cosas prohibidas, el famoso y mítico bar puertas adentro ¿Casa Chai?) y también traza el mapa de unos consumos (la música brit-pop, el rock nacional), una forma de ser (la introversión, el círculo cerrado de amigos que no encajaban, que eran parias), un mapa de amistades (el narrador menciona a uno que apodaban el Abuelo y yo también tuve un compañero al que apodábamos el Abuelo; el narrador menciona a un compañero con un retraso madurativo del que todos se aprovechaban y yo también tuve uno así), las estéticas asumidas (el amigo snob que decide hablar sólo con “honestidad brutal” durante una semana; la banda de compañeros que dura uno o dos recitales en vivo y se disuelve) que parecen un calco deformado por una carbonilla apretada demasiado fuerte respecto de esas adolescencias que vivimos tantos otros sintiéndonos únicos.

En una reciente entrevista Libertella dijo que no creía que el tono del libro fuera melancólico pero sabemos que lo que opina un autor de su propia obra no es más que una opinión más, ni la mejor ni la única. En mi lectura sí encontré una cierta melancolía. El narrador mismo nos dice: “No puedo narrar mi infancia porque fue feliz y no se puede narrar la felicidad.” Unos párrafos abajo completa: “Palermo cambió mucho más que Nuñez; diría, con cierta melancolía, que ese Palermo ya desapareció por completo.”

Entonces, no narra la infancia porque fue feliz y recordarla lo llevaría a la melancolía. Sí narra la melancolía del barrio perdido de esa infancia pero lo que se esconde detrás del relato total es, a mi entender, una melancolía distinta, una que está ligada a una adolescencia que ahora se puede recordar a la distancia sin sufrimiento pero que en su momento sí fue sufrida. La melancolía existió en esa adolescencia por la pérdida de la infancia feliz y ahora al traer de nuevo el recuerdo de esa adolescencia hay necesariamente algo de melancolía al recordar los momentos en los que fuimos descubriendo, topándonos, con las cosas que el mundo nos iba a exigir: responsabilidades, peligros y fundamentalmente los primeros escarceos torpes con el sexo opuesto.

El narrador lo dice concretamente: “Recluidos siempre en el fondo del aula, comentando con tono crítico lo que hacían y decían todos, estábamos lejos de ser un objeto de deseo femenino y generábamos, apenas, en los mejores momentos, algo cercano a la curiosidad. Aquellos fueron años aciagos. A veces alguna mujer o un grupo de chicas se acercaba hasta nuestra trinchera en una brevísima excursión: intercambiaba dos o tres humoradas y volvía rauda al mundo de la sexualidad. En algún momento habremos asumido que íbamos a morir vírgenes y reforzamos entonces las murallas que nos separaban del mundo. El rechazo femenino era un modo también de justificar nuestro encierro para generar un nivel de simbiosis tan puro entre amigos, era necesario que no hubiera interferencias.”

Esa experiencia contada del lado de los que en los años de secundaria éramos inadaptados que no entendían los secretos de la práctica social y el encuentro con el sexo opuesto son un material literario que ha sido poco explorado: la historia la cuentan los vencedores y abundan las novelas y los relatos de los triunfos, las conquistas y la superioridad de los machos alfa que en sus años mozos hacían caer a sus pies a todas las féminas que se topaban a su paso.

Libertella, en cambio, toma las experiencias que vivimos a nuestro modo cada uno de los ñoños de fin de siglo y las transforma en un relato de un lirismo simple y sofisticado, sin huirle a los momentos más vergonzantes que también pasamos: el llanto desconsolado luego de que aquella mujer que nos iniciaba, finalmente, en los secretos del amor y a quien por eso mismo pasábamos a considerar el amor de nuestras vidas, nos dejaba poco después al haberle exprimido el poco jugo al objeto freak que constituíamos nosotros.

Hay en el relato de Libertella entonces un atrevimiento, una osadía: contar lo que pasó del lado de los que veíamos a los demás tener éxito (con las mujeres, con sus planes de vida, los que transitaban la secundaria y el fin de siglo sin hacerse demasiados cuestionamientos) y los envidiábamos. Pero a diferencia de otros relatos de nerdxploitation el suyo no habla de venganzas o revanchas sino que sencillamente narra y rememora con ese tono que va de la felicidad de los bellos recuerdos al desasosiego de recordar el sufrimiento que significaron muchas de esas vivencias en su momento.

Pero además, en la narración se filtra el sentimiento que muchos de los que vivíamos en esos márgenes teníamos: que de alguna manera, y pese a nuestra evidente reclusión social, nosotros entendíamos más que los otros, éramos mejores y teníamos más claras las cosas de la vida. Hay una escena perfecta para esto: el narrador recuerda como en su grupo de amigos inventaron la adjetivación “alta” como sinónimo de “gran” a través de una línea del cuento de Borges Tlön, Uqbar, Orbis Tertius en el que se dice “alta noche”. A partir de esa lectura ellos adoptan esa peculiar forma de adjetivación. Dice el narrador: “Lo comentamos y empezamos a aplicarle el adjetivo “alto” a cualquier cosa: alta casa, alto colectivo, alta música, alto gol. Lo usábamos obsesivamente y la gente se sorprendía. “¿Por qué dicen ´alto´? ¿Qué quieren decir cuando dicen ´alto´?”, nos preguntaban, y nosotros insistíamos con nuestra cancionicta: en un cuento de Borges, bla, bla, bla. Luego aparecerían boliches, grupos de música y marcas de ropa que empezaron a usar la expresión “alto” y la adjetivación borgeana entraría de lleno en la oralidad de la calle de Buenos Aires.”

Como bien decían los heresiarcas de Uqbar “los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres.” En este caso, ese grupo de invisibles habría funcionado como espejo que reprodujo una expresión hasta convertirla en habla cotidiana. Una viralización en la época en la que las redes sociales no existían.

Ese gesto, esa anécdota, condensa la utilidad invisible, el mérito que nadie nunca le reconocerá a ese grupo tan similar al de otros grupos que constituimos durante aquellos años raros.

Pero también hay otro mérito en la novela/memora de iniciación de Libertella y es que se atreve a contar el relato desde una adolescencia que no transcurrió en los pasillos del Nacional de Buenos Aires. En cambio transcurrió en un colegio privado y judío de Núñez, al que sin embargo no se menciona, pero cuyas marcas están ahí para que las lean los que saben.

Es una traslación interesante hacia la periferia, a un colegio al que las elites católicas nunca mandarían a sus hijos, sin organización sindical de los estudiantes, con una orientación técnica en unos años en los que la Argentina era tierra yerma para la industria, sin una historia política comprometida y que nunca en su historia aportó un Presidente de la Nación.

En ese atrevimiento (¿existen acaso otras novelas de aprendizaje durante la adolescencia en la literatura argentina que no tengan como foco al Nacional de Buenos Aires?) Libertella construye un Juvenilia para los que durante tanto tiempo quedamos afuera y recupera para nosotros y nuestra generación, ese árido invierno que ya hemos dejado atrás pero que como toda época dura, recordamos a la vez con algo de nostalgia por el heroísmo que tuvimos para sobrevivir y otro poco de alivio porque es historia pasada.

August 11, 2015

Entrevista a Gabriela Margall

Conocí a la escritora, Profesora de Historia y Maquilladora social Gabriela Margall durante un evento al que fuimos invitados para hablar de nuestras novelas y nuestra obra junto a Gastón Intelisano hace unos meses.

En esa ocasión, Gabriela formó parte del público y unos pocos días más tarde volvimos a cruzarnos en la entrevista que nos hicieron a Florencia Canale y a mí en Eterna Cadencia.

Gabriela Margall, escritora

Como siempre que tengo la oportunidad de conocer a otro escritor, me interesé por su obra y lo que viene haciendo y entonces descubrí que tiene una ya larga trayectoria con ocho novelas publicadas (Si encuentro tu nombre en el fuego (Vestales, 2006); Con solo nombrarte (Vestales, 2007); Lo que no se nombra (Vestales, 2008); Los que esperan la lluvia (Vestales, 2010); Ojos color pampa (Vestales, 2011); La princesa de las pampas (Vergara, 2012); La hija del Tirano (Vergara, 2013); La Dama de los Espejos (Vergara, 2014)) y una novena que está por salir a principios de septiembre: El secreto de Jane Austen (Vergara).

Además, de esa profusa obra, lo que me interesó de Gabriela es que escribe novela romántica, un género muy denigrado por ciertas camarillas del mundo literario (como toda la literatura de género que sufre el mismo desprecio pero en este caso todavía peor) pero que tiene lectoras fanáticas (y lectores también, ¿por qué no?) muy activas, muy firmes y que no dejan pasar una sola novedad del género.

Por todo esto, y a pesar de que todavía no pude leer la obra de Gabriela, le hice algunas preguntas para que nos cuente su experiencia como escritora y en el mundo de la literatura que es lo que en definitiva nos interesa desde este espacio.

Inicios en la escritura

¿Cómo fue tu llegada al género de la novela romántica?

Llegué a la novela romántica alrededor de los veinte años. Antes había tenido otras lecturas muy importantes: las bibliotecas de clásicos (los tomos que sacaban revistas como 7 días, por ejemplo), la Biblioteca Billiken y la Colección Robin Hood y una Enciclopedia muy grande que había en casa que se llamaba Monitor de Editorial Salvat que fue fundamental para mí.

En cuanto a la escritura, escribía desde los doce años y a algunas cosas se las puede ver relacionadas con la novela romántica desde ese momento pero otras cosas no tenían nada que ver.

En el 2005 me empecé a interesar por la novela romántica ya de manera más concreta, buscando autoras, series de libros, páginas en Internet y así descubrí que Editorial Vestales estaba buscando manuscritos de novela romántica de autores argentinos. Tenía algunas ideas ya pensadas para trabajar con la historia argentina y me puse a escribir una novela que envié y no salió publicada.

Mi primera novela, que sí terminó saliendo por Vestales en el 2006, fue Si encuentro tu nombre en el fuego.

¿Cómo te recibió el establishment literario por escribir dentro del género romántico?

Habría que ver a qué llamamos “establishment literario” pero en general no “te reciben” los escritores que no escriben romántica. Solo empecé a conocer escritores por fuera del género romántico por un movimiento voluntario mío de concurrir a presentaciones o de interactuar en Facebook o Twitter. La recepción fue variada. Hubo gente que me recibió muy bien, que fueron muy amables y se interesan por lo que podés contar sobre el género y su relación con los lectores, el mercado y demás temas. Otra gente ejerció todos los posibles clichés sobre el género y bueno, con esa gente es mejor no seguir en contacto porque no puede salir nada interesante.

El género romántico

Pensando en las características del género romántico, pareciera ser que siempre tienen que ser además novelas de época. ¿Esto es así?

No es necesario que sean novelas de época. En Estados Unidos, donde el género tiene una gran cantidad de lectores, hay novela romántica contemporánea en igual cantidad que histórica. En Argentina, y sería muy interesante que alguien estudiara por qué, el género romántico se establece con la novela romántico-histórica y la mayoría de las novelas escritas por autoras argentinas pertenece a ese subgénero.

¿Es un género exclusivo para mujeres o también te encontraste con lectores varones?

En cuanto a ser un género exclusivamente para mujeres, no lo creo.

Supongo que tiene más que ver con la actitud de ese hombre a las historias narradas. Como decía antes, en Argentina, la novela romántica es en gran parte novela romántico-histórica. La parte histórica atrae mucho al público masculino y desde ese lugar me han llegado muchos lectores y sus comentarios han sido muy interesantes.

Entonces, ¿crees que un hombre puede escribir novela romántica?

¿Puede escribir un hombre una novela romántica? Mi hipótesis es que no, a menos que sea un hombre al que le guste contar una historia de amor, y más todavía, a uno al que le interese contar un romance y sus detalles.

¿En qué momento decidiste que ibas a dedicarte a escribir novelas? ¿Cómo lo conjugás con tu formación en Historia?

Quise escribir novela desde que quise escribir, alrededor de los doce años o antes quizá. La carrera de Historia detuvo la escritura y la lectura de ficción. Me recibí en el año 2005, año en el que también empecé a trabajar como docente de la carrera. Al mismo tiempo retomé lecturas y las ganas de escribir. Mi primera novela salió publicada en el año 2006, de modo que durante varios años mi trabajo de profesora de Historia, la investigación y la escritura convivieron.

Desde el 2013 tengo la suerte, y el desafío, de solo dedicarme a escribir.

¿Está en tus planes en algún momento escribir otro tipo de novela que pertenezca al género romántico?

La Dama de los Espejos es una novela histórica, así que ya escribí por fuera del género y sí, me gustaría escribir otra cosa, incluso fuera de la ficción. Hay algunos proyectos en marcha, ya veremos cómo se concretan.

La cocina de la escritura y próximos proyectos

¿Podrías contarnos cómo es el proceso de escritura de una de tus novelas desde que te surge la idea original hasta que se concreta?

La idea de una novela depende de muchos factores. A veces, sale de una investigación histórica: “quiero escribir una novela en este período”. A veces de un contexto especial, como mis dos primeras novelas sobre las Invasiones Inglesas. Siempre las novelas tienen una época histórica definida que va señalando la marcha del argumento. Nunca es al revés: nunca fuerzo a los hechos históricos para que entren en mi argumento. Más todavía: de la misma investigación va saliendo el argumento. Ese proceso dura unos tres o cuatro meses. Cuando termina el proceso de investigación, y ya con el argumento pautado por capítulos, comienza el de escritura, que lleva el mismo tiempo. Escribo en mi habitación, sola, con mis libros y notas cerca para consultar y con un tablero de corcho justo frente a mí, en el que tengo colgadas imágenes que me distraen. Del mismo modo, uso la red social Pinterest, me sirve para distraerme mientras escribo en la computadora. En total una novela puede llevar unos ocho o nueve meses entre investigación, escritura y corrección.

Por último, ¿qué nos podés adelantar de tu próxima novela?

El secreto de Jane Austen es mi próxima novela y sale en septiembre del 2015 y no puedo contar nada porque no me lo permiten.

Además, tengo otros proyectos en los que estoy trabajando de a poquito y de esos no puedo contar nada porque están muy en proyecto todavía.

Otras entrevistas:

Marcos Pereyra (escritor)

Andrea Milano (escritora)

Santiago Kahn (director de la revista Maten al Mensajero)