Rafael Uzcátegui's Blog, page 3

May 26, 2025

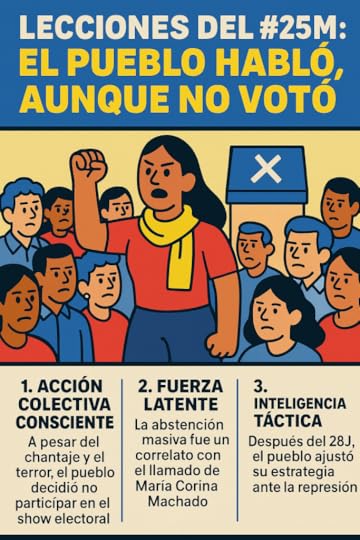

Recibo y difundo: Algunas lecciones inmediatas del 25M de 2025

He recibido por redes este interesante texto, con el que coincido en muchos de sus planteamientos. Ha sido firmado por «Comité de Revolucionarios por la Democracia»

Algunas lecciones inmediatas del 25M de 2025

La «jornada electoral» del 25 de mayo arroja varias lecciones que deben ser consideradas por la dirigencia democrática y de firme oposición a la dictadura venezolana.

En primer lugar, la tesis de que hay un reflujo en el movimiento de masas pareciera no tener asidero si partimos del hecho de que lo que hoy sucedió, al igual que en momentos de auge activo del movimiento de masas, es una acción consciente, decidida y firme del propio movimiento. Las amenazas, chantajes y el terror desatado para obligar a votar, fue superado por una acción de masas evidente. Lo que corresponde además con el llamado que hizo quien ese mismo movimiento de masas ha elegido como dirección real, independientemente de su condición ideológica o sus intereses de clase: María Corima Machado. Las acciones del movimiento reflejan disposición y una fuerza latentes que no ha mermado su cualidad, sino variado su expresión.

También es vital identificar que esta acción de masas se inscribe en una conducta popular audaz, en medio de un repliegue táctico que ha emprendido el propio movimiento ante la represión desatada después del 28 de julio, cuando de forma espontánea salió a la calle a reclamar su triunfo. Esta acción de repliegue, más resultado de las condiciones objetivas, las posibilidades reales evidentes, los errores y limitaciones de la dirección opositora y el cada vez más elevado estado de conciencia del movimiento reflejan, incluso, más madurez que el de la propia dirección política de muchas organizaciones, plagadas de maniqueismos, chantajes y principismos innecesarios para la lucha política, además de otras taras. Esto nos conduce a otra lección.

La dirigencia opositora, en general, se quedó corta. No previó o no analizó correctamente que estamos frente a una dictadura desde 2014, cuando unos pocos se atrevieron a decirlo sin ambages. En aquel momento se creyó que una dictadura como la venezolana, perdiendo unas elecciones, entregaría el poder, como se comenzó a evidenciar en 2013 cuando se puso en entredicho la victoria de Capriles, quien aceptó el fraude cometido. Eso fue iluso y el tiempo lo demostró, y a lo menos, lo deben reconocer con hidalguía. Pero hoy se puede identificar claramente que las acciones (aunque insuficientes) que se emprendieron desde un sector de la oposición en 2014, dieron el formidable triunfo en las elecciones de 2015, en las que la oposición conquistó su primera e importante gran victoria electoral, si obviemos la de 2007 contra la reforma, que no era exactamente una elección de cargos de representación, pero representó una primera victoria frente al chavismo.

Pero estas elecciones del 25M evidencian también que el pueblo ha adquirido un nivel de madurez política como nunca antes. Lo demostró con su participación masiva en las primarias, que superó incluso a los más obscenos apostadores del desastre. Luego, con la abstención el el referéndum del Esequibo, hubo otro hito que algunos buscan minimizar para que sus posiciones luzcan congruentes. Esa abstención obligó al régimen a sentar las bases del fraude posterior, adjudicándose una participación de 10 millones de electores con total desparpajo. Y final y contundentemente, el pueblo demostró su madurez y disposición de liberación con la hazaña heróica y casi inmediatamente después de una contundente abstención, con la masiva participación y victoria determinante del 28 de julio. Este recorrido debe verse correctamente, para entender muchos elementos que caracterizan el estado de conciencia del pueblo venezolano en la actualidad.

Es fundamental identificar acá que la acción de participación o abstención no ha sido una política principista que se haya puesto en práctica. Sino que la historia inmediata la pone en evidencia como una variación consciente, ejercida masivamente y dentro de una táctica compleja que se materializó correctamente; y que ha encontrado correspondencia entre el estado de conciencia de las mayorías populares y las posibilidades políticas de su actuación.

Por eso, es vital incorporar al análisis que entre cada uno de esos eventos electorales hubo movilizaciones importantes por derechos conculcados de distintos sectores sociales, como el de los trabajadores, las organizaciones de defensa de DDHH y los familiares de los presos políticos. Vemos entonces cómo, además del estado de conciencia del propio movimiento, también la combinación real y práctica de las distintas formas de lucha, que no eran contradictorias, permitieron propinar duros reveses al régimen de manera simultánea y certera. Estos son antecedentes que abonan como lección histórica y es fundamental para el futuro político que nos toca atender en lo sucesivo. Ningún fetichismo electoral ha sido útil en este proceso. Ningún fetichismo sobre la movilización de masas ha sido útil tampoco. Y tampoco la incorrecta y precipitada identificación de falsos «resquicios» en la lucha política en general. Estamos en una etapa en la que pueden presentarse formas de lucha divergentes, incluso excluyentes pero que, a los efectos de la política real, han ido contribuyendo y pueden conducir al debilitamiento final y total de las bases de sustentación de los enemigos del pueblo; de la dictadura.

Asimismo, de esta experiencia hay que aprender a hacer el análisis de la realidad de forma objetiva y veraz. Es decir, que la realidad está cambiando desde hace tiempo y que no se puede sustituir ni con un voluntarismo ciego ni con los deseos fetichistas de la dirigencia. Mal cálculo hicieron quienes creyeron que participando en el sainete electoral o identificando «un resquicio», estaban recogiendo en algo al sentimiento popular o que en este sainete hubiesen podido aumentar su imbricación con el movimiento popular y de masas. Obviaron las muchas señales que desde julio de 2024 mostró el pueblo y, queriendo o sin querer, terminaron siendo piezas útiles de la estrategia dictatorial, que solo intentaba aferrarse en el poder a como diera lugar, incluso, aunque suene paradójico, estimulando la abstención con una política de terrorismo de Estado, a pocos días de eso que llamaron elecciones regionales y de AN. Sin embargo, sobre esta política de terror hay que hacer un aparte particular y debe incluir las eventuales contradicciones internas entre las fracciones del poder, que en este escrito no son el tema central.

El pueblo venezolano está replegado, ciertamente, pero no paralizado ni dispuesto a abandonar la lucha por su liberación. No estamos ante una fuerza mermada ni disminuida en su capacidad, sino ante una fuerza que está adaptándose a las nuevas condiciones que la lucha imprime y que, además, requiere de un cambio sustancial y una readecuación de su dirección política o sus formas orgánicas. La gente comienza a identificar con sabiduría en qué momento actuar y cómo, y asume una línea siempre y cuando esa línea política refleje el sentimiento popular y su propia intuición. Por tanto, esa línea política debe ser el reflejo de una dirección política clara y consustanciada con los niveles de conciencia que este movimiento ha adquirido a lo largo de estas batallas, pero además la suma de talentos y no la suma de egos y escapularios.

Todo indica que fue correcto llamar a no participar a en el show electoral. Los hechos están hablando por sí solos. Se dejó solo y desnudo al régimen por más que intenten disfrazarlo. Como dirían en fútbol, el pueblo jugó a un excelente fuera de juego y dejó al régimen desnudo frente a la portería. Aunque el árbitro va a cantar gol, todo el mundo sabe lo que pasó, como lo sabe el mundo desde el 28 de julio pasado.

Por otra parte, la acción de abstención del pueblo venezolano este 25M obliga a la dictadura a replantearse el procedimiento frente a la reforma constitucional. Incluso, a forzar una variación total del sistema electoral, conducente a suprimir definitivamente la elección popular y el voto directo, universal y secreto. Esto irá vinculado, además, con la intención de validar de forma no democrática los cambios legislativos que el imperialismo chino y ruso requieren en el país. Ya el propio Maduro lo anunció frente a la estruendosa ausencia de votantes. Esto es también resultado de una acción contundente del movimiento de masas, y así debe identificarse. Pero estas variaciones van a forzar cambios dentro de las propias fuerzas del régimen. Incluso, dentro de sus propias fuerzas represivas. Y este asunto deberá ser atendido en su momento.

Toca ahora evaluar concienzudamente lo sucedido. Toca ahora dejar de lado las mezquindades y el sectarismo. Toca ahora reconocer que los liderazgos son históricos, no son inmutables, ni en cada partido y ni en toda la oposición en general. La fuerza del pueblo está ahí pero requiere de sus mejores hombres y mujeres. Están urgiéndonos a organizarnos. Llamándonos a unirnos. A dotarnos de una estrategia mejor entendida y definida para salir de la dictadura. Urge entonces comprender que la unidad es la de todos aquellos que queremos salir de la dictadura y no la unidad como un fetiche político y sin sal. No hay término medio en este momento. No hay espacio para los ambages. Es hora de construir una dirección política amplia, unitaria, democrática, que esté a la altura de las circunstancias, que sepa combinar distintas formas de lucha y ejecutarlas con eficacia y eficiencia, hasta lograr alcanzar la libertad de nuestra patria.

Viva Venezuela, libre y soberana

Comités de Revolucionarios por la Democracia – CRD

May 22, 2025

Entendiendo el 25 de Mayo en Venezuela

_El siguiente cuestionario fue realizado por un periodista internacional a Rafael Uzcátegui, sociólogo y defensor de DDHH, sobre el contexto del evento electoral del próximo domingo. Dado que sólo fueron usados algunos fragmentos, pasamos a divulgar el cuestionario completo para aportar a la conversación pública sobre la situación venezolana:

1- ¿Cómo definiría la actual situación de Venezuela?

– Luego de un progresivo deterioro de la institucionalidad democrática y la separación de poderes, el proyecto bolivariano se transformó en un proyecto inequívocamente no democrático el pasado 28 de julio de 2024, cuando impuso un fraude monumental a la soberanía popular, en un contexto de emergencia humanitaria compleja que ha generado la peor crisis migratoria en América Latina, obligando a casi 8 millones de venezolanos –una cuarta parte de la población del país- a exiliarse de manera forzada. Además, las graves violaciones de derechos humanos generaron la única investigación en el continente por parte de la Corte Penal Internacional. Venezuela se encuentra en la peor crisis política, social y económica de su historia contemporánea.

2- ¿Qué se puede esperar de las próximas elecciones? ¿Por qué?

– Hasta ahora las encuestadoras confiables coinciden en que la abstención estará alrededor del 80% del padrón electoral. Más que parte de una estrategia, la no participación en los comicios debe leerse como una reacción del sentido común de la población luego que las autoridades fueron capaces de darle vuelta a un resultado con 4 millones de votos de diferencia. El gobierno adelantó 7 meses los comicios, que usualmente se realizan en el mes de diciembre, para aprovechar el desconcierto y el repliegue de los sectores políticos y sociales, luego del fraude y la política de intimidación y persecución de la oposición que fue calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “terrorismo de Estado” por la que hoy tenemos 895 presos políticos y una situación casi total de censura y hegemonía comunicacional estatal. Los sectores opositores no lograron consensuar una estrategia, evaporando el principal activo político que logró los resultados del pasado 28 de julio, que fue promover una táctica unitaria. Un sector ha decidido participar y postular candidaturas, a pesar que las condiciones electorales han continuado menguando y la opacidad en el proceso ha sido casi total. Además, su discurso para estimular la participación no ha logrado sintonizar con la mayoría de personas que hoy han perdido la confianza en la capacidad del voto para generar cambios, siendo esencialmente principista sobre el valor del sufragio e interpelando negativamente a las personas que no han decidido acudir a la cita electoral. Y ante la falta de recursos, la campaña ha sido básicamente por redes sociales. Entonces, es una campaña deslucida que no ha logrado influir en los indignados por el fraude electoral. Todo indica que el gobierno, con o sin los votos necesario, conservará la mayoría de los cargos a ser electos. Sin embargo el gobierno a pesar de controlar el proceso, no las tiene todas consigo. Ante la continuidad de la crisis económica y las evidencias de fraude, esta por verse si el gobierno logra movilizar los 3 millones de personas que votaron por Nicolás Maduro el año pasado. O si continua, como se observó el 28J, el fenómeno del voto oculto, el voto castigo y la abstención también dentro del electorado oficialista. Finalmente, estamos intentando comprender el patrón de represión actual, dadas las últimas detenciones arbitrarias. La pregunta es si tendremos un nuevo pico de detenciones alrededor de las elecciones del 25 de mayo.

3- ¿Qué está en juego este domingo?

– Las autoridades van a intentar proyectar el proceso electoral como parte de la “normalización” del país y del reconocimiento de la “legitimidad” del gobierno, severamente cuestionado dentro y fuera después del 28J. Asimismo, van a medir su propia capacidad real de convocatoria y movilización, y la de sus contrarios, para decidir si aceleran o no el anunciado proceso de reforma de la Constitución, que debe aprobarse obligatoriamente en un referendo popular. En mi opinión este cambio de la Carta Magna es el hito político de mayor importancia para las autoridades en este 2025, que les permitirá la arquitectura institucional para mantenerse en el poder a pesar de ser una minoría y contar con un amplio rechazo. Por ello, parte de los objetivos buscados en estas elecciones era, precisamente, la fractura de la coalición opositora que los pusiera en mayor desventaja para enfrentar, posteriormente, el intento de reforma. Del lado de los sectores no oficialistas se encuentra en disputa la representatividad del campo opositor. Los sectores que acordaron participar en las elecciones esperan contar con un espacio político –algunas gobernaciones, alcaldías y cargos en el parlamento- y presupuestario que les permitan erosionar paulatinamente el liderazgo de María Corina Machado, para ser ellos la alternativa en las elecciones presidenciales de 2030. Luego de estas elecciones y el potencial referendo por la reforma constitucional, no tendremos hito de movilización política institucional durante un buen tiempo, así que su apuesta es tener algunas condiciones para aguantar el desgaste.

4- Se cree que habrá un gran nivel de abstención: ¿por qué?

– La población venezolana vivió de manera particularmente intensa el proceso electoral presidencial de julio de 2024. A pesar del miedo, acudieron de manera masiva a las concentraciones a favor de Edmundo González; realizaron filas desde la noche anterior para sufragar, para cuidar el centro electoral de irregularidades y, finalmente, la gente se quedó en las inmediaciones de su sitio de votación a esperar los resultados parciales, que fueron grabados en sus celulares y compartidos intensamente por los mecanismos de distribución de información que la propia gente creó para mantenerse informada. Esto hizo que las personas tengan una valoración propia de lo que sucedió ese día, que generaron el 29 y 30 de julio importantes manifestaciones en barrios en todo el país en rechazo al fraude, días en que se derribaron las 9 estatuas de Hugo Chávez, representando la ruptura emocional y política de los sectores populares con el bolivarianismo. Luego vino el terrorismo de Estado. Entonces, para expresar una opinión sobre lo que sucedió en las elecciones presidenciales, las personas no van a participar, pues el sentido común les dice que después de aquel monumental fraude nada garantiza que se cuenten los votos de manera transparente, y que los resultados vayan a ser respetados. La campaña electoral de quienes desde la oposición han decidido participar han eludido, deliberadamente, las preguntas incómodas que se hace la población sobre las garantías para los resultados, la presencia de testigos y miembros de mesa no oficialistas e, incluso, sobre si habrá candidatos –como Enrique Márquez- que posteriormente no sean detenidos por haberse postulado contra el oficialismo. En mi opinión no creo que la abstención deba interpretarse o valorarse como que la gente renuncia a sus deseos de un cambio en el país, sino como forma de evidenciar un descontento, mediante la no participación, a través de una manera que no los pone en riesgo.

5- ¿Por qué cree que María Corina Machado llamó a abstenerse?

– El sector político que representa María Corina Machado se encuentra actualmente en la clandestinidad, con todos sus líderes y cuadros medios en el exilio, o perseguidos dentro del país. Sólo Vente Venezuela tuvo en algún momento 101 personas de su militancia como presos políticos. El Consejo Nacional Electoral que avaló el fraude el 28 de julio se mantiene exactamente igual, y las estrategias de incidencia para la resolución del conflicto, realizadas por los aliados regionales de Maduro –Petro y Lula básicamente- no tuvieron resultados positivos. Como demostraron las elecciones primarias de la oposición, donde el 94% de quienes votaron apoyaron su liderazgo, uno de las características que la gente mejor valora en ella es su coherencia y su actitud de confrontación con las autoridades. Esta suma de situaciones hicieron que para ella fuera casi imposible convocar a participar de nuevo, inmediatamente, después de un fraude abismal al sufragio. Sin embargo, coincido con quienes le cuestionan que en este momento no ha revelado cuál será su estrategia de enfrentamiento al autoritarismo después de las regionales. Y por las evidencias, tiene grandes expectativas en la capacidad de presión de los Estados Unidos sobre Venezuela.

6- ¿Cambiará algo esta elección?*

– En este momento la oposición cuenta, por lo menos nominalmente, con cargos en gobernaciones, alcaldías y en el propio parlamento, sin que ello le haya permitido detener la deriva dictatorial del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, lo menos malo que pudiera pasar es que se mantenga la actual distribución asimétrica del poder, con algunos rostros nuevos, como el de un Henrique Capriles como diputado. Por otro lado, todos los liderazgos se debilitan con el paso del tiempo. Le pasó al propio Hugo Chávez. La gran cuestión que reflejará este proceso electoral es si el liderazgo de María Corina Machado sobre el sector opositor ralentiza o acelera su pérdida de influencia.

7- ¿Cuáles son los sentimientos que predominan en la población?

– Durante los primeros meses del año 2025, luego que Nicolás Maduro se juramentara como presidente por 6 año más, predominaba el desconcierto frente a lo que había sucedido, dado que ante la gravedad del despojo electoral había esperanzas que a último minuto ocurriera algún acontecimiento que impidiera otros 6 años más de Maduro como presidente. En este momento creo que, junto a la incertidumbre, aflora la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias para sobrevivir. Todos los sectores del país están tomando decisiones sobre cómo será su proceso de adaptación. En el caso de sociedad civil, sector al que pertenezco, hay un repliegue que parecerá desembocar en una estrategia de “latencia”, preservar capacidades para esperar un próximo momento en el que el cambio político y social sea posible.

8- ¿Cuáles son las perspectivas/opciones actuales para el país?

– En mi opinión el próximo hito de movilización será el enfrentamiento a la reforma constitucional, un proyecto secreto hasta ahora que por las evidencias disponibles impondrá el llamado “Estado comunal”, un nuevo modelo de Estado y de gobierno que eliminará el voto universal, directo y secreto para escoger a los funcionarios. Si se logra imponer este proyecto de Estado Comunal, Venezuela seguirá los pasos de Cuba en transformarse en un autoritarismo perenne, tolerado por la comunidad internacional. Las elecciones regionales quebraron la unidad, frágil pero unidad al fin, de la coalición democrática, lo cual demandará tiempo e inteligencia para recomponerla. El modelo bolivariano ha instalado unos niveles tan altos de corrupción, en todos los estamentos de gobierno, que no veo que hayan condiciones para que tenga un mejor desempeño económico. Por ello, el flujo migratorio de los venezolanos va a continuar, sumando los líderes políticos y sociales que seguirán exiliándose. La política exterior de Estados Unidos sobre Venezuela es incoherente, abriendo las puertas a la normalización de las relaciones de la comunidad internacional con el gobierno no democrático de Nicolás Maduro. 2025 es un año en donde los sectores democráticos venezolanos se mantendrán a la defensiva. Aún no hemos asimilado del todo lo que nos ha sucedido y como debemos enfrentarlo. Ojalá pronto recuperemos la lucidez y el camino.

9- Lo que quiera agregar

– La Comunidad Internacional debe mantener las sanciones individuales contra violadores de derechos humanos, y fortalecer los mecanismos internacionales de rendición de cuentas en esta materia. Para las víctimas y sus familiares, la última esperanza es que la Corte Penal Internacional promueva un caso concreto, con nombre y apellido, por delitos contra la humanidad. Y que esto sirva como disuasión y contención al abuso de poder.

May 16, 2025

25 de mayo: ¿Elegir convidados de piedra?

Una de las situaciones más preocupantes de los anuncios realizados por las autoridades ha quedado por fuera del debate electoral regional: La sustitución de los estados y alcaldías por las figuras comunales. En los comicios del 25 de mayo la ciudadanía estaría eligiendo cargos que, posteriormente, quedarían sin atribuciones, en una nueva burla a la soberanía popular.

Se conoce como “principio de continuidad de los órganos electos” a que los cargos o instituciones electas por voto popular deben mantener sus competencias, funciones y existencia durante el tiempo para el cual fueron elegidas, y no pueden ser suprimidas, vaciadas de contenido, o eliminadas arbitrariamente antes de que concluya el mandato para el que fueron designadas. Este principio se encuentra en riesgo en las elecciones de gobernadores y alcaldes que han sido anunciadas en Venezuela para el 25 de mayo, luego de la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Comunas, en diciembre pasado.

El artículo 64 de la normativa expresa: “La República, los estados y municipios, de acuerdo con la ley que regula el proceso de transferencia y descentralización de competencias y atribuciones, transferirán a las comunas y a los sistemas de agregación que de estas surjan funciones de gestión, administración, control de servicios y ejecución de obras, atribuidos a aquellos por la Constitución de la República, en pro de mejorar la eficiencia y los resultados en beneficio del colectivo”. Si usted piensa que los cuatro gatos del consejo comunal de su zona no son una amenaza, la propuesta de gobierno comunal indica, como “sistemas de agregación”, Ciudades Comunales y Confederaciones Comunales. Estamos hablando de un nuevo modelo de Estado y de gobierno, que a todas luces será la matriz de la propuesta de reforma de la Constitución.

La intención de sustituir a los funcionarios de signo ideológico contrario electos por voto popular no es nueva. En tiempos de Hugo Chávez se crearon los llamados “protectorados”, mediante los cuales un líder del PSUV manejaba a su discreción importantes sumas de recursos para crear una red clientelar que socavara la influencia de la autoridad regional antagónica. Sin embargo, ahora estamos hablando de una amenaza mucho mayor, dado que a las instancias comunales pudieran entregarles la “gestión, administración, control de servicios y ejecución de obras”, que usualmente deberían ser ejecutadas por gobernaciones y alcaldías.

¿Qué pudiera suceder? Tal y como pasó con la cohabitación entre el sistema hospitalario tradicional y el ecosistema de Barrio Adentro, poderes locales electos y entes comunales pudieran coexistir, pero con énfasis presupuestario y político en los últimos. Sin recursos ni atribuciones, los gobernadores y alcaldes opositores electos a finales de mayo serían poco más que convidados de piedra.

Hasta ahora la amenaza de la imposición de un autoritarismo “comunal” no ha sido correctamente valorada por la mayoría de los actores sociales y políticos. El cortoplacismo táctico ha impedido ver la película completa sobre las intenciones de construir una gobernabilidad que de sustento, a mediano y largo plazo, a un gobierno de facto. Si la “reforma” de la Constitución, que intenta darle un barniz legal al último y definitivo zarpazo a la democracia, hubiera entrado en la ecuación, los diferentes actores hubieran aprovechado el espacio tolerado de proselitismo, la campaña electoral, para reconstruir y revitalizar un movimiento democrático nacional que de la pelea en la fecha del referendo.

April 11, 2025

Regionales y Reforma: ¿Inversos o proporcionales?

¿El movimiento de rechazo a la propuesta de reforma constitucional pudiera beneficiarse de la potencial movilización y repolitización generada por las elecciones regionales? ¿Iniciativas como la Red Decide pudieran continuar luego del 25 de mayo? ¿La convocatoria a no participar en esos comicios pudiera perjudicar la contestación al cambio regresivo de la Constitución? A continuación, algunas respuestas hipotéticas a estas interrogantes.

Luego del 10 de enero de 2025, cuando se instaló un gobierno de facto en Venezuela, rápidamente Nicolás Maduro anunció sus próximos movimientos. La intención era clara: Profundizar el sentimiento de desasosiego y desconcierto del liderazgo político, y de amplios sectores de la población, ante la materialización del fraude.

Súper Bigotes informó dos grandes iniciativas políticas para los siguientes meses. En primer lugar, la convocatoria a una elección en la que se unirían gobernadores, diputados de la Asamblea Nacional y representantes de los consejos legislativos de los diferentes Estados. La segunda era la reforma de la Constitución, según la cual alrededor de 80 artículos serían modificados a partir de la propuesta que sería presentada por una Comisión Especial designada para ello. Cualquier estrategia diseñada por los sectores democráticos debía tener en cuenta estos dos momentos.

Diferentes voceros políticos reaccionaron rápidamente al primer anuncio, expresando su intención de participar, de cualquier manera, en el proceso electoral. Una pregunta en proceso de respuesta es sí lo hicieron en base a un análisis estratégico, que recompusiera fuerzas para enfrentar, en un segundo momento, la reforma constitucional. O si responde a un reflejo mecánico para diferenciarse del sector representado por María Corina Machado, quien anunció su decisión a llamar a la no participación en los comicios.

Si bien ya existe un cronograma para las elecciones regionales, siguen siendo desconocidos los tiempos de la propuesta de reforma constitucional. Aunque los resultados de la “Comisión Especial” deberían presentarse, teóricamente, el 15 de abril, es bastante probable que los artículos a modificar sean divulgados después de las elecciones locales y parlamentarias. También, que el referendo para su aprobación sea convocado para comienzos de diciembre, por ejemplo para el domingo 7. Aunque el chavismo rompió con la tradición de realizar elecciones en el último mes del año, diciembre permitiría la posibilidad de realizar algunos movimientos financieros, como bonos navideños, para estimular la votación “Sí” del electorado.

Sin embargo, con el precedente del año 2007, el gobierno debe hilar fino para la organización del referendo constitucional, incluso si su intención manifiesta –una probabilidad importante luego del 28J- es la de imponer un resultado, aunque sea contrario a lo expresado por las papeletas. La Carta Magna de 1998 sigue siendo “la mejor constitución del mundo”, el último referente simbólico en pie del legado de Hugo Chávez. No es lo mismo para los tres millones que hoy representan la base de apoyo de Maduro realizar un fraude electoral, justificado como protección contra los desmanes de la “ultraderecha”, que estafar la votación sobre el cambio o no de una Carta Magna que es parte del mito fundacional del chavismo. Teóricamente, una mala jugada alrededor de la Constitución pudiera mover la conciencia democrática, en caso que continúe existiendo, de algunos sectores de la coalición dominante. Es el fantasma sin descanso de Raúl Isaías Baduel.

Entonces, todo lo que ocurra alrededor de las elecciones regionales de mayo sería el contexto anterior a lo que pudiera pasar con la reforma. En el año 2007 las movilizaciones contra el fin de la concesión al canal RCTV permitieron la emergencia de nuevos actores, así como el calentamiento movimientista necesario para luego enfrentar la propuesta de Hugo Chávez, en un pico de su popularidad luego de ganar por 25 puntos porcentuales las presidenciales de pocos meses atrás. ¿Pudieran las elecciones regionales de 2025 servir para repolitizar y reorganizar a una oposición desmoralizada y sin brújula luego del inicio de un gobierno inequívocamente no democrático?

Siendo benevolentes en el análisis, y teniendo en cuenta que hay una oposición en situación de clandestinidad, pudiéramos suponer que un espacio permitido de proselitismo político, pudiera generar oportunidades para recomponer, a nivel nacional, un movimiento democrático que, más adelante, promoviera la opción por el “No”. A esto aluden algunos voceros cuando describen al voto como una herramienta de resistencia y organización. Sin embargo, por lo menos hasta ahora, no hay una narrativa que aliente la participación que vaya más allá de la defensa esencialista del acto de votar, que se basta y explica a si mismo independientemente de sus resultados. El primer obstáculo para trascender del 25 de mayo es una narrativa chata, que elude las preguntas del sentido común sobre la pertinencia y sentido estratégico de asistir a las urnas luego del 28J.

La simpleza en el discurso autojustificatorio de ir a votar el 25M sugiere que postular lo contrario, es decir llamar a la abstención, es condenar a la gente a una futura inacción para enfrentar a la reforma. Esto ignora la capacidad de discernimiento del ciudadano común y corriente, que en un proceso de maduración política supo distinguir el asistir a la votación de primarias, para luego no acudir al llamado a sufragar en el referendo Esequibo, para después volver a involucrarse el 28 de julio. La primera lección de la comunicación política debería ser no subestimar la inteligencia de tu potencial audiencia.

Si el hito más importante para el oficialismo, luego del 10 de enero, es lograr constitucionalizar su modelo de gobernabilidad contrario a las mayorías populares, debemos concluir que las regionales son un paso previo para ello. Esto nos permite especular sobre posibles resultados de mayo. Hay quien desea que la oposición mantenga los espacios de poder regionales actuales, y que incluso aumente su presencia en la Asamblea Nacional o en los consejos legislativos, como una expresión de un proceso acumulativo institucional de fuerza. Otros suponen que, para mantener y agrandar la brecha entre las facciones opositoras, el gobierno cederá algunos curules, que puedan ser mostrados por los Decide como un éxito de su estrategia. En nuestro caso no descartaríamos una tercera posibilidad: Ante la necesidad de “demostrar” el triunfo psuvista el 28J y desmoralizar al conjunto de la oposición, para lograr que sus 3 millones sean mayoría en la votación por la reforma, el autoritarismo haga caída y mesa limpia, tiñendo todo el país de rojo a finales de mayo. En cualquier caso, hay dos meses hasta las regionales, que en política pueden ser un larguísimo tiempo, para modificar y afinar estrategias. Ojala todos tengamos la inteligencia necesaria para ello.

April 3, 2025

¿Es posible derrotar la reforma constitucional 2025?

Nicolás Maduro ha anunciado su propósito de reformar la Constitución en 2025, creando una comisión que debe entregar una propuesta el 15 de mayo. La primera vez que se intentó imponer una Carta Magna “socialista” y “comunal”, en el año 2007, la sociedad venezolana rechazó la propuesta en un referendo popular. ¿Hay condiciones para derrotar este segundo intento? ¿Qué ha cambiado y que oportunidades se han creado luego de 18 años?

El talón de Aquiles de cualquier intento de modificar la Constitución en Venezuela es que debe ser aprobada, obligatoriamente, mediante un referendo popular. En el año 2007, cuando se intentó por primera vez, Hugo Chávez estimó que era suficiente su popularidad personal. Semanas antes del anuncio había vencido al candidato opositor Manuel Rosales, en elecciones presidenciales, por un holgado 25.9% de diferencia. A pesar de esta ascendencia, la capacidad comunicacional del zurdo de Sabaneta y el ventajismo estatal, finalmente el electorado rechazó la nueva Carta Magna en las urnas.

18 años después un nuevo intento, en un país que ha cambiado sustantivamente. La pregunta es si hay las condiciones para que las autoridades vuelvan a ser derrotadas en su intento de imponer un Estado comunal y socialista a partir de la reforma de la constitución. Hagamos algunas comparaciones entre las dos épocas para sondear esta posibilidad.

El liderazgo

Lo primero es el liderazgo del proceso bolivariano. En el año 2007 era ejercido, sin ninguna contestación, por Hugo Chávez, legitimado por su victoria electoral en presidenciales. En 2025, en cambio, Nicolás Maduro sufre una importante deslegitimidad luego del fraude comicial, que escondió una diferencia en contra del 40%, perdiendo autoridad a lo interno del movimiento bolivariano y cediendo cuotas a otros sectores de su movimiento.

En 2007 el liderazgo opositor estaba en proceso de recomposición, siendo el rostro visible del momento Manuel Rosales, luego de su rol como candidato presidencial unitario, teniendo a Primero Justicia como el principal partido emergente. 18 años después también pudiera decirse que el liderazgo opositor continúa recomponiéndose, con una diferencia: El amplio apoyo popular a la figura de María Corina Machado (MCM), certificada luego de la campaña electoral más eficiente contra el bolivarianismo. MCM ha anunciado que estimulará la abstención en las elecciones regionales de mayo de 2025, y todavía no ha emitido opinión sobre la reforma o de cuál será su estrategia frente a ella.

Los contextos

Tanto en el 2007 como en el 2025, con sus diferencias, el país protagonizó momentos crecientes de movilización. Luego de ganar las presidenciales de 2006 HCF cumplió su promesa de sacar del aire al canal televisivo RCTV, estimulando el protagonismo de los estudiantes universitarios en las protestas y quitándole a los venezolanos, incluyendo a los de su base de apoyo, su principal fuente de entretenimiento en señal abierta. Además, RCTV tenía un lugar importante en el imaginario simbólico y cultural del país. El sentimiento de “haber sido despojados de algo” se reflejaría luego el día de la votación, cuando se calculó que tres millones de personas que eran parte de la base electoral cautiva del oficialismo, habían dejado de sufragar. A lo anterior, habría que añadir el significativo llamado del general Raúl Isaías Baduel, ícono del propio chavismo, a rechazar la propuesta de reforma constitucional. No se puede explicar la victoria del “No” en la reforma del 2007 sin incluir RCTV y al general Baduel.

En la actualidad tenemos el precedente de la participación, masiva y entusiasta, tanto en la campaña de la propia MCM como el propio día de las elecciones del 28 de julio. Agregamos, la respuesta popular al fraude de los días 29 y 30 de julio, donde hubo manifestaciones proto insurreccionales que, entre otras cosas, derribaron nueve estatuas de Hugo Chávez en todo el país. La interrogante que emerge es el papel que pudieran desempeñar, para la dinámica movimientista, las elecciones de mayo 2025. Con una estrategia de largo plazo, los candidatos pudieran utilizar el espacio tolerado del proselitismo electoral regional para recomponer el tejido asociativo político que luego se enfrente a la reforma. Sin embargo, también existe el peligro que el tono de la discusión, sobre si participar o no, dinamite todos los puentes entre las diferentes facciones, que luego hagan cuesta arriba una reacción colectiva frente a la reforma.

Las bases oficialistas y opositoras

El chavismo del 2007 era uno que contaba con amplios recursos, por el alto precio del petróleo y gas en los mercados internacionales, para promover políticas públicas, especialmente las denominadas “Misiones”. Las palabras “socialismo” y “comunas” tenían la capacidad de ser potencialmente resignificadas por la población, a partir de su vinculación emocional con HCF. Por los resultados, eso no fue suficiente. Además, las palabras de Baduel significaron, hasta ese momento, en el cisma más importante a lo interno del movimiento bolivariano.

El chavismo del 2025 ha sido reducido a una base electoral de tres millones de votos, sumergido en una crisis económica que pudiera agravarse si Donald Trump cumple sus anuncios de presiones financieras sobre el país, lo que limitaría aún más su capacidad clientelar. Además, el concepto “Comunas” perdió las expectativas benévolas que pudo haber generado 18 años atrás, dado que la población ya tiene una experiencia real y concreta sobre lo que significa la gestión de servicios por parte de los “Consejos comunales”.

Por su parte la oposición del 2007, aunque no lograba construir una narrativa eficaz para enfrentar al chavismo, aún conservaba la posibilidad de construir estrategias políticas unitarias, como lo demostró la creación de la “Mesa de la Unidad Democrática” un año después, con una amplia posibilidad de acción política. La oposición del 2025, en contraste, tiene un radio de acción muy disminuido, con un centenar de miembros de partidos políticos, especialmente de Vente Venezuela y Primero Justicia, como presos políticos o exiliados fuera del país, con un sector de sus dirigentes en la clandestinidad.

Censura y libertad de expresión

Aunque en el año 2007 el cierre de RCTV fue un precedente para todo lo que vendría después en materia de libertad de expresión e información, los medios y periodistas todavía contaban con posibilidades para ejercer su oficio. En el año 2025 la censura en señal abierta es casi total, con muchos medios cerrados, periodistas encarcelados y otros en el exilio. Los portales informativos independientes se habían convertido en una alternativa, pero han visto disminuidas sus capacidades por la disminución de la cooperación internacional, que constituía su principal fuente de financiamiento. 18 años antes no existían las redes sociales, por lo que la ciudadanía ha construido, bajo hegemonía comunicacional estatal, sus mecanismos para distribuir y compartir información.

La sociedad civil

Aunque HCF delineó en el año 2004 la estrategia de criminalización de las organizaciones sociales independientes, aún deberían pasar 6 años más para que Hugo Chávez pidiera la aprobación de una ley para regular la cooperación internacional. Para el año 2007 las ONG contaban con un margen de acción para realizar su labor e interpelaban a los funcionarios durante las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso les permitió desplegar un abanico de estrategias para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos en la aprobación de una Carta Magna regresiva en derechos humanos. Además, otros sectores, como los estudiantes universitarios y la jerarquía de la iglesia católica, se posicionaron críticamente sobre la propuesta de reforma.

En el año 2025, luego de la instauración de un gobierno de facto, diferentes mecanismos represivos han replegado a la sociedad civil, con muchos de sus voceros y activistas en el exilio, y con el precedente de la detención de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y Carlos Correa. Además, sus capacidades se han visto disminuidas a partir de la drástica disminución de la cooperación internacional.

El árbitro

La situación institucional es muy diferente. Aunque en el año 2007 había signos de debilitamiento en la división de poderes, existía confianza en la actitud profesional y técnica del Consejo Nacional Electoral. No obstante, posteriormente algunos de los contenidos rechazados fueron implementados por la vía de los hechos, particularmente la relección indefinida. Casi dos décadas después, luego del fraude electoral del 2024 la propia legitimidad del árbitro electoral también se encuentra en crisis. Entonces, ¿a pesar que el CNE pueda distorsionar los resultados, es posible volver a derrotar la propuesta de una reforma constitucional regresiva?

De manera similar al 28J es posible sacar un amplio margen de ventaja, sin embargo esto no garantiza el reconocimiento de la victoria. Sin embargo, la campaña contra la reforma pudiera ser el último hito de movilización política y pacífica en mucho tiempo, si descartamos la posibilidad de activar un referendo revocatorio presidencial en el año 2027. Esto justificaría organizar un gran movimiento nacional de contestación, visibilizando el descontento con las autoridades y su proyecto. La imposición de una constituyente “comunal” y “socialista” sería una amenaza existencial para los venezolanos, materializando la instalación de un gobierno de facto.

Finalmente, aunque no se reconozca públicamente, a lo interno del chavismo una nueva derrota sería el golpe de gracia para la autoridad de Nicolás Maduro sobre el universo bolivariano. Como se ha demostrado en las tensiones para la selección de candidatos a gobernadores, su ascendencia se ha mermado luego del 28J. El carisma de Hugo Chávez pudo asimilar y procesar aquel revés, algo imposible para la menguada personalidad de “Super bigotes”, lo que pudiera generar terremotos endógenos imprevisibles.

Más que sus contenidos concretos, el chavismo está diseñando una estrategia narrativa para hacer digerible su propuesta de reforma. Aunque una derrota de esta propuesta no signifique la recuperación de la democracia, será una pelea necesaria por todas las consecuencias que su implementación pudiera tener.

March 26, 2025

Las razones de la “reforma”

Un gobierno caracterizado por la arbitrariedad necesita simular un proceso de participación para imponer un modelo de Estado y gobierno a través de nueva Constitución. El objetivo es mantener la cohesión de su menguada base de apoyo en torno a una quimera utópica, evitando así el resquebrajamiento de la mentira del triunfo electoral en presidenciales.

La pregunta es perfectamente comprensible: ¿Por qué un gobierno autoritario, que dejó atrás las últimas líneas rojas que lo separaban de una dictadura, y que se ha colocado de espaldas al texto constitucional vigente, necesita promover un movimiento teatral para reformar la Carta Magna? ¿Qué explica que quien gobierna unilateralmente, sin respeto por la independencia de las instituciones, y que ya ha declarado su intención de quedarse indefinidamente en el poder, simplemente no imponga por decreto el Estado Comunal; elimine el voto secreto, universal y directo y continúe usando milicias y colectivos para labores de control de la ciudadanía, cómo ha sido hasta ahora? ¿Por qué necesita de la simulación y el performance si pudiera simplemente hacerlo “a las malas”?

Para desarrollar nuestra hipótesis debemos dejar por sentado una afirmación previa: Ningún autoritarismo puede gobernar, exclusivamente, en base a la represión. Los Fujimori, Videla, Pinochet o Castros del mundo necesitan mantener una base social, aunque sea minoritaria respecto al resto, persuadida y seducida de la necesidad de mantener su apoyo, abierto y franco, al régimen.

Por los únicos datos detallados disponibles de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, sabemos que Nicolás Maduro obtuvo 3.385.155 votos. Entonces, consideremos que tres millones de personas constituyen su actual base de apoyo. Aunque el chavismo ha mostrado una importante capacidad de cohesión, esos tres millones no son un sector monolítico. Están integrados por altos y medios funcionarios, así como por otros sectores que se benefician del actual estado de cosas. Pero, también, de ese sector forman parte una porción de la población que tiene otras motivaciones para seguir apoyando la PSUV: Desde los ideologizados y fanáticos, pasando por quienes obtuvieron alguna gratificación material o emocional del propio Hugo Chávez hasta quienes están convencidos, por las razones que sea, que un triunfo de la oposición sería el holocausto para Venezuela. Cualquier movimiento político del mundo desearía tener un piso electoral de tres millones de votos, una cifra que no es baladí.

Sin embargo, a diferencia de otros procesos electorales, el 28 de julio tuvo un detalle esencial. La población, chavista y opositora, fue testigo de la lectura de los resultados en la mesa en la que sufragó, en los alrededores de los centros electorales. Muchos de los presentes, tanto rojos como azules, grabaron aquellos datos y los compartieron con sus pares, bien sea en los chats vecinales o comunitarios o a los comisarios del partido. La “verdad estatal” de los resultados contradice la verdad de la gente.

A partir de los números divulgados por Elvis Amoroso se activó la maquinaria de propaganda para convencer a extraños, pero sobre todo a los propios, que Nicolás Maduro había ganado las elecciones. Un sector de la militancia chavista comenzó a debatirse entre creer lo que habían visto sus ojos y acatar los lineamientos del partido. Por ello, todos los esfuerzos oficiales luego de la fecha han sido para cerrar el círculo de la mentira entre tres millones de personas, convertidas en cómplices sobrevenidas del fraude a la voluntad popular más escandaloso en la historia reciente de América Latina.

Este esfuerzo, en mantener compacta la narrativa oficial, no avala disensos, ni siquiera el reconocimiento de algún miembro de mesa psuvista que, en su centro, Superbigotes fue derrotado. Como sabemos, las maneras de custodiar el silencio han mezclado la intimidación, la cárcel y diferentes tonos narrativos, para que ese sector de los tres millones pueda auto convencerse, en un intrincado recorrido psicológico, que la tierra es plana. O que si se hizo “trampita” ahora fue por un objetivo noble mayor: Derrumbar el Estado burgués y sus elecciones representativas para, ahora sí, construir el “paraíso en la tierra”. Como dicen, el corazón necesitado de fe tiene razones que la racionalidad nunca podrá explicar.

Con este movimiento la hegemonía superaría una contradicción que salta rápidamente en las críticas: El socialismo, las comunas, las milicias, los colectivos y todo lo que se ha inventado Maduro luego del año 2013, no aparecen en el texto constitucional.

Entonces, la pretendida “reforma”, que en realidad es una nueva Constitución, no está dirigida al conjunto de la población, a usted o a mí, sino a esos tres millones cuya fe necesita ser urgentemente renovada. No obstante, la cúpula tiene un dilema que resolver: Construir una narrativa que resuelva las dudas de los fieles que pudieran sostener que la Carta Magna de 1999 es el último legado en pie de Hugo Chávez. Teóricamente sería la última oportunidad del chavismo institucional democrático en expresar algún tipo de opinión divergente con el avance autocrático. Sin embargo, pareciera que su identidad izquierdista permitiría cualquier dislate que se justifique en nombre de la “revolución”.

Recibo y difundo: Tehuchitlán (México) es una muestra más de la putrefacción del Capital

Por: Agrupación Autónoma Rabia Colectiva. 19/03/2025.

A comienzos de marzo del 2025 en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, conformado por familiares y voluntarios ocupados en la búsqueda de fosas clandestinas para la identificación de cuerpos de personas desaparecidas, se toparon con un macabro hallazgo, el cual se equiparó al de un campo de exterminio.

En el lugar de los hechos se encontraron con hornos crematorios clandestinos, restos óseos, vestimenta, calzado, cartas de despedida y varios objetos personales; que días después algunos fueron reconocidos por familiares de las víctimas desaparecidas. Se confirmó también que en esa propiedad donde se hizo el hallazgo, era un centro de operaciones y adiestramiento perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación. En los días posteriores, en otros estados del país como Tamaulipas y Veracruz, otros colectivos buscadores hallaron también fosas clandestinas, sumándose a las miles de fosas encontradas en todo el país en las últimas décadas.

Desde hace años ya circulaba información en diversos reportajes acerca de la desaparición de jóvenes precarizados de clase trabajadora de entre 18 y 25 años, que eran reclutados por la fuerza por los cárteles de la droga, enganchándolos con artimañas y engaños mediante falsas ofertas de trabajo, para que, una vez acudieran a un lugar citado, fueran secuestrados para obligarlos por medio de la violencia, a trabajar para ellos[1]. En este sentido, dichos hechos arrojan por tierra el mito de que ser sicario era sinónimo de una vida de lujos y exceso (viajando en autos de alta gama, derrochando el dinero en fiestas, rodeados de mujeres, mascotas exóticas, joyas y alcohol fino), el cual ha incentivado a muchos jóvenes de zonas rurales y marginadas a unirse a las filas de los cárteles. Con el paso de los años se demuestra que ha perdido cierta credibilidad, pues los miles de muertos, desaparecidos, desplazados y familias rotas no han sido en vano y sirven de ejemplo para no tomar parte en ese negocio. Es por esto mismo, que estas mafias organizadas no tienen otra opción que recurrir a métodos cada vez más deleznables para reclutar gente que haga su trabajo sucio.

Por otro lado, la respuesta del gobierno oficial y de la izquierda nauseabunda encabezada por MORENA y los simpatizantes que le dan su “apoyo crítico”, ha sido la del negacionismo de los hechos, con un alto grado de cinismo, deslindándose de toda responsabilidad y acusando de “complot y conspiración” “orquestado por la oposición derechista para deslegitimar su gobierno”. De más está decir que poco o nada le importan los asesinatos y desapariciones, ni mucho menos dar con los culpables.

No nos extraña tal posicionamiento proveniente de una izquierda mojigata delirante, socia y servil de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros. El actual gobierno, que se jacta de ser “progresista” y brindar “apoyos sociales”, lejos de ser la caricatura que nos pintan los derechistas que lo acusan de ser un “gobierno socialista” y hasta “comunista”, en los hechos reales no busca trastocar siquiera un poco la estructura económica y social, sino por el contrario, se ha encargado de impulsar proyectos de desarrollismo capitalista urbano y de “seguridad”[2] que solo benefician a los a intereses de los sectores empresariales y conglomerados nacionales y extranjeros (turísticos e inmobiliarios), a costa de la destrucción de la naturaleza, el desplazamiento forzado de poblaciones[3].

Por su parte, la derecha rancia (encabezada por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano) ha aprovechado la situación y ha abogado en su discurso por reavivar la estrategia del mequetrefe Felipe Calderón de “guerra contra las drogas con mano dura”[4], aderezándola con copiar el modelo de Nayhib Bukele en el Salvador, cuya campaña de “estado de excepción” lejos de lo que canta la prensa y los medios, no ha hecho otra cosa que encarcelar a miles de personas inocentes sin relación alguna con las pandillas y usarlas como fuerza laboral en condiciones de esclavitud. Lejos de haber eliminado el problema de las pandillas, solo ha provocado que muchos de sus líderes simplemente emigren a otros países para continuar sus operaciones o unirse a otros cárteles locales[5].

En este sentido, el combate a las drogas tiene más una careta moralista que real, los Estados no combaten al narcotráfico, simplemente lo regulan moviendo las piezas a su conveniencia. Las capturas de capos, la incautación de sus cuentas bancarias, los decomisos de drogas, la destrucción de laboratorios y las múltiples medidas tomadas, nunca frenarán la epidemia del consumo de drogas, porque este es un problema estructural bien incrustado en el funcionamiento de la sociedad capitalista. El tráfico de sustancias ilegales es un gran negocio que retribuye en grandes ganancias que fluyen hacia los bancos y la bolsa de valores. Un gran negocio que posibilita, además, pagar grandes sobornos a funcionarios del Estado (presidentes, gobernadores, alcaldes, mandos policiales, militares e incluso miembros del clero), por consiguiente, no es extraño que existan grandes intereses en preservar y hacer que crezca esa fuente de dinero.

El narcotráfico es una industria que no puede separarse del capitalismo empresarial que opera legalmente. Esas mafias encabezadas por grandes capos, cuyas estructuras jerarquizadas se alimentan de la sangre humana, no tienen nada que envidiar a los grandes conglomerados y corporaciones madereras, mineras y petroleras, cuyo modus operandi en todo el mundo, también es el despojo y el asesinato de poblaciones endémicas (y que casualmente muchos de esos grupos armados que emplean las empresas para amedrentar, son conformados por miembros de las mismas mafias de traficantes).

No es que el Estado y sus instituciones estén corrompidas por la mafia, el Estado es una mafia más en sí mismo, pero que opera bajo la cobertura de la legalidad. El Estado es una fuerza organizada, un monopolio de la violencia al servicio de la burguesía; no importa si gobierna la izquierda o la derecha, sus cambios camaleónicos son solo una careta para encubrir su verdadera función: servir al sistema capitalista.

Por otra parte, el adiestramiento y la formación de los cuadros logísticos y militares de los miembros de los cárteles, no sería posible sin la participación de las mismas fuerzas armadas (incluyendo a altos rangos del ejército y fuerzas especiales) y de las corporaciones policiacas, que abastecen de activos a sus filas; los cuales son los encargados de transmitir todo el conocimiento sobre tácticas en uso de armas, inspección del terreno, asesinato, interrogación, vigilancia y tortura (mismo conocimiento que es utilizado contra el proletariado cuando se rebela e insurrecciona)

Otro de los principales responsables de la situación son los EEUU (capitalismo imperialista en decadencia), siendo el principal consumidor de sustancias a nivel mundial[6], primero por crear en la población la adicción a los analgésicos (a base de opioides) que son vendidos sin prescripción médica alguna; además de ser el principal proveedor a granel de armas a los cárteles. Todo esto evidencia que la estrategia propuesta por Donald Trump, que las derechas aplauden, de una “intervención militar en México para combatir a los carteles” es una burda falacia, que en nombre de “la seguridad”, esconde intereses de mayor control e injerencia[7] en su guerra política y comercial contra las potencias orientales.

Esclavitud, tráfico de mujeres, tráfico de órganos, cobro de piso, eliminación física de grupos rivales, empleo del terror armado, son solo algunos de los aspectos derivados de una industria psicópata que opera bajo la dinámica y las leyes del capitalismo (competencia, lucro, estafa), solo que, llevada a su máxima expresión, operando libremente sin trabas legales y despojándose de todo discurso moral. Como ya se mencionaba en la obra El Capital, el capitalismo viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza.

Es necesario que, como clase desposeída, como proletarios, entendamos que ni el Estado ni la burguesía son nuestros aliados. No solamente porque están hasta el hueso de coludidos con las mafias de traficantes, sino porque sus intereses están dirigidos a preservar este estado de cosas existente. En toda “guerra contra las drogas” siempre seremos el “daño colateral” de los reajustes en su negocio, ya sea por encontrarnos en el fuego cruzado o como carne de cañón que se enlista en su ejército; mientras la burguesía y los poderosos se orinan y cagan sobre nosotros. El único camino que nos queda es empuñar el arma de la crítica sobreponiéndonos a la razón dominante, frente a la noción de que este es “el mejor de los mundos posibles” y el “orden natural de las cosas”; como proletarios, debemos afirmar la perspectiva revolucionaria, la comunidad de lucha, el apoyo mutuo y la confianza en nuestras propias fuerzas, a contracorriente de la figura de individuo ciudadano, atomizado y aislado, pues ese es el ideal que la burguesía quiere para nosotros, porque así resulta más fácil mantenernos vulnerables y dóciles ante sus manipulaciones.

[1] Hay testimonios de sobrevivientes que escaparon del secuestro.

[2] En los sexenios anteriores donde gobernaron los partidos de la derecha, se buscó decretar la institucionalización de una policía facultada legalmente para ejercer tareas que hasta ese momento eran “exclusivas” del ejército, ante lo cual, la izquierda oficial encabezada por AMLO se opuso bajo la bandera de la paz y las libertades civiles. No obstante, cuando en el 2018 esa misma izquierda conquistó la presidencia y la mayoría parlamentaria, logró barrer con todos los obstáculos legales para la formación de esa policía militar, dando paso a la creación de la Guardia Nacional. Pero no sólo en este aspecto Morena fue superior a sus antecesores, sino que además, brindó mayores poderes y facultades al ejército, otorgándoles control sobre infraestructura estratégica como puertos, trenes y aeropuertos. Por si fuera poco, desde la administración e AMLO, se ha absuelto de sus crímenes a altos mandos del ejército, que habían sido arrestados por su comprobada complicidad con el narcotráfico y relacionados al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

[3] La gentrificación y la turistificación ha sido impulsada y respaldada desde la administración de AMLO, contribuyendo al incremento de la explotación y precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

[4] Guerra que además de costar miles de muertos y desaparecidos, en realidad fue una patraña encubierta para apoyar al Cartel de Sinaloa en su disputa contra el Cartel del Golfo y los Zetas.

[5] Cabe agregar que más allá de las bellas idealizaciones que se le adjudican, Bukele ha decretado la reactivación de la industria minera en El Salvador, que beneficiará a capitalistas privados y ha despojado a poblaciones pobres y contaminando sus tierras y mantos acuíferos. Por si fuera poco, su gobierno ha autorizado que las mega cárceles recientemente construidas, funcionen también como un “Guantánamo” para los inmigrantes venezolanos deportados por el gobierno de Trump.

[6] Récord que viene encabezándolo desde los años 70s, por la demanda de heroína para los soldados vueltos de Vietnam. Además, es importante recordar que fue el mismo gobierno norteamericano quien introdujo las drogas en los barrios pobres como estrategia anti-subversiva y contra la organización de proletarios negros y chicanos, durante las décadas de los 60s y 70s. También destaca el hecho de que, durante la ocupación yanki en Afganistán en la primera década del siglo XXI, se disparó la producción de opio para su comercialización mundial, y que además creó un gran número de adictos entre la población local.

[7] A saber, la apropiación de los recursos naturales como es la intención de hacer con Ucrania.

March 20, 2025

Elogio de la estupefacción

Luego de la instalación del gobierno de facto, el pasado 10 de enero, diferentes venezolanos están experimentando una profunda sensación de desasosiego. Aunque no encuentran palabras para describir las diferentes emociones que los embargan, su mente y cuerpo resienten síntomas de una depresión colectiva. Sus sentimientos sombríos pasarán, es cuestión de tiempo, pero hoy paradójicamente hablan bien de quienes los padecen. Luego de la gesta ciudadana del 28 de julio, el 10 de enero materializó un hecho traumático que signará la vida de los venezolanos en el futuro.

La instalación de un gobierno de facto, como resultado de un fraude electoral, representa un punto de inflexión. Al tomar la decisión de desconocer la voluntad popular de millones de venezolanos, el chavismo realmente existente cruzó la última línea roja que le quedaba. Ese día, sufrió una importante transformación cualitativa, dado que en lo sucesivo será coherente con la decisión de mantenerse en el poder, de cualquier manera, a pesar del rechazo mayoritario.

El 10 de enero, por tanto, significó un nuevo hito cuyas consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales, aún estamos en proceso de comprensión. Por ello, frente a un fenómeno brutalmente nuevo, la reacción natural inicial es la incertidumbre. Esa perplejidad, en nuestro caso, va unida a otros sentimientos de pérdida, debido a la ausencia de resultados del gran esfuerzo ciudadano del 28J que intentó cambiar el estado de cosas. Si usáramos la teoría del duelo, muchos venezolanos nos encontraríamos en su cuarta fase, la depresión, estadio previo antes de la aceptación. En este proceso de aceptar, algunos han comenzado a retomar los debates políticos en privado, ante la necesidad de empezar a reconstruir certezas para la acción.

En contraste, un sector del liderazgo político y social reaccionó automáticamente, con opiniones sobre lo que había que hacer, luego del anuncio de nuevas elecciones. Al argumentar que el escenario actual era similar al del año 2014, o cualquier otro episodio en el lapso 1998 a 2024, sugerían que la decisión del fraude electoral presidencial constituía más una continuidad que una ruptura. Aquí las opiniones se dividen en dos grandes pedazos. Quienes consideran que el 28J sería una más de tantas estrategias con las que el chavismo pretende eternizarse en el poder. O esa que sugiere que el chavismo habría sido “obligado” a cometer un fraude, dado que la culpa principal estaría en la radicalidad del liderazgo principal opositor, reconocido por el voto popular. Finalmente, esta corriente de opinión estará deslizando que la responsabilidad del descalabro la tendría los 2 millones y tanto que participaron en primarias y los 7 millones y tanto que lo hicieron en presidenciales.

Comprender y razonar pasa por el intercambio con otros, por la deliberación colectiva. Y ella necesita tiempo, mucho más cuando debe realizarse en circunstancias tan difíciles como las nuestras. Para ello es necesario observar los movimientos del contrario, e intentar pensar como él, cuál es su estrategia y sus próximos movimientos. Asimismo, encontrar un sentido a todos los cambios en la geopolítica internacional, un tablero que está recomponiéndose en este mismo momento luego del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Por ello creo que quienes se han apurado en pontificar sobre el qué hacer, son los que menos entienden que es lo que está pasando.

En este texto queremos elogiar a quienes sienten ese sentimiento de estupefacción y, provisionalmente, se han replegado en la búsqueda de entendimiento. Y, lentamente, comienzan a retomar sus conversaciones políticas con sus pares, para comenzar a (re)construir un sentido en medio del caos. Entender qué sucede, sus diferentes matices e implicaciones, cómo ponerse en resguardo bajo las circunstancias, para volver a la acción –y opinión- política. Ese estupor, para quien escribe, es la mejor evidencia que la población sabe perfectamente que algo grave ocurrió el 10 de enero. Y, en este momento, nos encontramos en un escenario nuevo y diferente que habría que elucidar, para que la alternativa democrática sea, en algún momento próximo, una amenaza de nuevo.

March 5, 2025

Ley de Fiscalización ONG y Desobediencia Civil

Las autoridades han venido promoviendo hechos dilemáticos para intentar debilitar la cohesión de la alternativa democrática. Mientras el liderazgo político debate sobre si participar o no en las elecciones regionales convocadas para el mes de mayo, en paralelo la sociedad civil decide cómo enfrentar la aprobación de la llamada “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro”. En el fondo del debate se encuentra cuál debería ser el camino para enfrentar la instalación de un gobierno de facto en el país.

El 15 de noviembre de 2024 apareció en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.855 una normativa que tenía varios años amenazando su promulgación, cuyo largo título resumiremos como la “Ley anti ONG”. El articulado obliga a todas las asociaciones del país, independientemente de su antigüedad, a inscribirse en un nuevo registro, modificar sus propios estatutos y entregar una serie de informaciones sensibles sobre su funcionamiento. La ley estableció un plazo de 90 días para registrarse, el cual venció a mediados de febrero. Las sanciones previstas son una serie de multas cuyos montos serían un duro golpe para el trabajo de cualquier organización no gubernamental.

La amenaza de la normativa al derecho de libertad de reunión y asociación ha generado, dentro de la sociedad civil, un debate cuyos contornos son similares al del liderazgo político sobre qué decisión tomar frente a la nueva convocatoria electoral, luego de lo ocurrido el 28J y la instalación de un gobierno sin legitimidad de origen el 10 de enero. Sin duda, estos dos hitos han transformado cualitativamente el conflicto en Venezuela, un escenario que no puede compararse a nada ocurrido antes de las últimas elecciones presidenciales. Aunque parecieran decisiones tácticas y coyunturales, también reflejan la actitud a desarrollar frente a un gobierno producto de un golpe de Estado.

En la discusión de sociedad civil sobre qué hacer frente a la “Ley anti ONG” han aparecido 4 posibilidades: 1) Cumplimiento integral de la norma; 2) Cumplimiento adaptativo; 3) Exploración de otras figuras legales y 4) La no inscripción en el registro. Al igual que en la conversación sobre elecciones hay fortalezas y debilidades en cada alternativa. Cada quien adopta decisiones en base a sus valores, su diagnóstico sobre el conflicto y a qué nos enfrentamos, su explicación de lo que pasó el 28 de julio y la posibilidad de continuar cumpliendo el mandato de su organización.

Desobedecer, no colaborar

De nuestra parte consideramos que nos enfrentamos a un gobierno que, luego de realizar un fraude electoral, es inequívocamente no democrático y ha decidido mantenerse en el poder a toda costa. A partir del 10 de enero se abre para Venezuela un período sólo comparable a lo que ocurrió entre nosotros luego del año 1948, cuando una junta militar derrocó al presidente Rómulo Gallegos. Si aprendemos de lo sucedido en aquel lapso histórico, la respuesta debería ser la resistencia, basada en la no colaboración y la desobediencia civil.

La “Ley contra las ONG” merece tanto un análisis jurídico como político. Las autoridades han anunciado su intención de erosionar cualquier organización de la sociedad que sea autónoma e independiente de su vocación totalitaria. Es un mal análisis quien considere que es una ley contra “organizaciones políticas” –y políticas debe ser entendido por tener un alto perfil en la denuncia-, y que evitar la controversia lo mantendrá a salvo de las represalias. Están equivocados. El gran modelo a seguir es el nicaragüense, donde los Ortega han logrado asfixiar, de manera progresiva, el tejido asociativo no estatal del país Con el tiempo las dificultades terminaron alcanzando a quienes asumieron la cautela y la discreción. Que lesione los derechos de libre asociación y sea promovida por un gobierno de facto se enmarca en el artículo 25 de la constitución: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo…”.

Las razones no son únicamente morales sino también prácticas. Si nuestro mandato es la documentación y denuncia pública de las violaciones de derechos humanos, mal deberíamos convertirnos en prisioneros de una ley que nos obliga a bajar el perfil para ser menos reconocibles en la oficina de registro o ante los órganos encargados de hacer cumplir la norma. Para ejercer el derecho de libre reunión, como expresan los estándares internacionales, no hace falta registro ni autorización estatal ninguna. Hay alternativas para continuar haciendo el trabajo en un contexto cerrado y al margen de la (i)legalidad dictatorial. Suministrar la información exigida por ley será colocar en riesgo permanente a los integrantes de nuestra organización, en una Venezuela donde han sido privados de libertad Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas o Carlos Correa. ¿Lo que no han hecho los organismos de inteligencia lo hará nuestra servidumbre voluntaria? Mal podemos pedirle coherencia al liderazgo político sin dar nosotros mismos el ejemplo.

Sin embargo, frente al autoritarismo actual, no hay camino que sea garantía de nada. Se impone la descentralización estratégica, aspirando que alguna de las formas de lucha por la redemocratización del país pueda lograr algún avance. Las tácticas deben ser en diferentes tonos y diferentes niveles. Si el gobierno alienta el “divide y vencerás”, lo peor que podemos hacer es canibalizarnos entre nosotros y dinamitar todos los puentes que el día de mañana impidan la reacción común. Por tanto, el enemigo sigue siendo el gobierno de facto, no quienes se registren en la ley o aquellos que convoquen a votar, por las razones que sea. Sinceramente les deseo que sean más eficientes que yo en la meta de acercarnos a la democracia. Pasado mañana deberemos enfrentar una amenaza verdaderamente existencia, luego del 10E, para este 2025: La imposición de un nuevo modelo de Estado, y por tanto de gobierno, a partir de una “reforma” constitucional.

February 19, 2025

Vocación caníbal y autoritarismo comunal

A raíz de la promoción acelerada de un batiburrillo electoral, regionales y legislativas mezcladas, se ha instalado un duro debate dentro del campo democrático venezolano, cuyos contornos anuncian el inicio de una temporada de canibalismo entre nosotros. La discusión, estéril y cargada de simplificaciones, cumple exactamente los propósitos para los que el oficialismo se ha apurado en anunciar una nueva convocatoria comicial: Implosionar los mecanismos de construcción de consensos dentro del liderazgo opositor y minar la confianza de su mayoritaria base de apoyo. El objetivo táctico sería desgastar la posibilidad de contestación a la imposición de una autocracia con el adjetivo “comunal”, lo más grave que pudiera pasar luego del inicio de un gobierno de facto.

En política el orden de los factores altera el producto. Luego del 10 de enero nos preguntábamos la secuencia del esfuerzo normalizante de las autoridades. Cuál de las dos, elecciones regionales o la reforma de la Carta Magna, estaría de primero en una agenda que promete copar la discusión endógena para todo el 2025. Si el autoritarismo quería evitar las sorpresas del 28 de julio (el voto castigo de los propios y el entusiasmo de participación ajeno) tenía sentido poner la reforma constitucional de primero, jerarquizando el protagonismo de lo “comunal”, revirtiendo la descentralización e incluyendo mecanismos de elección de segundo grado. No obstante, se han anunciado primero los comicios bajo una intención evidente: Estimular la fractura opositora para, luego, lograr imponer -sin mayor tensión- un nuevo modelo de Estado y de gobierno.

Haremos una sentencia para continuar: Tras el inicio de un gobierno de facto las elecciones regionales y de diputados son una anécdota. El evento sustancial post 10E del año 2025 será la instalación de los cimientos de una “dictadura comunal” en el país. El modelo de gobernabilidad descrito en la Ley de Comunas resta competencias a gobernaciones y alcaldías. Y hace irrelevante la existencia de un parlamento “burgués”, herencia de la IV República. Todo esto se ha venido vendiendo como el inicio de una “nueva democracia”. Ante ello uno de los problemas, para un correcto posicionamiento, es pensar que estamos frente a una repetición inercial de hechos anteriores, ocurridos entre 1999 y 2024, y no ante el comienzo de una fase diferente, con sus propias rupturas y especificidades respecto a lo anterior. Y esto como consecuencia de no entender la profunda gravedad de lo ocurrido el 28 de julio, que no se puede comparar a ninguna decisión tomada por el oficialismo en los 25 años anteriores.

Frente al canto de sirena electoral los principales actores políticos han reaccionado tan veloz como mecánicamente, sin mayor discusión interna entre sus propios iguales, un lapso y un intercambio que les hubiera dado mayores elementos de compresión. Una segunda sentencia: Dado el nuevo escenario, el inicio de un gobierno de facto, el votar o no votar no tiene una fácil resolución –dado la cantidad de variables nuevas-, pero precisamente el esfuerzo de responder colectivamente a la pregunta puede transformar el dilema en oportunidad. Si en la configuración de un modelo que dé sustento a la gobernabilidad de facto, se entiende que las estructuras parlamentarias y locales tienen fecha de caducidad, rápidamente uno concluye que cualquier opinión respecto al 27 de abril debe ser necesariamente parte de una decisión estratégica que la supere. No serán los nuevos gobernadores, alcaldes o diputados los determinantes en lo que viene, sino la instalación formal de un modelo de dominación maquillado de “comunal”. Entonces, el camino que se escoja para responder al dilema debería ser para recomponernos para enfrentar, en las mejores condiciones posibles, la verdadera amenaza existencial futura: La dictadura comunal.

Luego de dos décadas y media de conflicto hay heridas abiertas y profundos desgastes dentro de la alternativa democrática. Un sector importante de la oposición ha sido obligado a asumir la clandestinidad, teniendo en la actualidad Vente Venezuela un centenar de presos políticos y estando un candidato presidencial, Enrique Márquez en situación de desaparición forzada. Otros actores han sufrido menos la represión, y todavía pueden expresarse con relativa permisividad, en medios de comunicación. Estas realidades, inocultables, pudieran aprender no de lo que ocurrió entre 1999 y 2023, en una situación diferente, sino de la única realidad medianamente comparable: La dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En los dilemas para antagonizarla, casi 10 años duraron los enfrentamientos intestinos entre los diferentes partidos de la época, un relato por cierto oculto y edulcorado por la historiografía oficial, hasta que en 1957 se logró la creación de la “Junta Patriótica” como dispositivo político de coordinación unitaria. Aquel ejemplo de generosidad, o pragmatismo, es necesario retomarlo ahora. Quienes se enfrentaron a aquella dictadura consiguieron la manera de superar diferencias irreconciliables y un pasado reciente lleno de desencuentros, duros epítetos y enconos personales; a pesar de los muertos, los torturados, los presos políticos y exiliados. Transitar el camino contrario, persistir en canibalizarlos entre nosotros, será amanecer el 28 de abril en el mismo punto en el que estamos ahora, pero con todos los puentes dinamitados para enfrentar la amenaza del inicio de la dictadura comunal en el país.

No se si votar o no es «lo mejor para Maduro”. El sueño de la ignominia es que usted se distancie de sus propios pares y le impida hacer resistencia al vendaval “comunal” que viene.

Rafael Uzcátegui's Blog

- Rafael Uzcátegui's profile

- 1 follower