Сергей Владимирович Волков's Blog, page 69

March 22, 2012

salery @ 2012-03-23T01:01:00

Мне иногда ставят на вид, что, не живя подолгу в Европе, я плохо знаю ее современные реалии. Возможно. Потому что некоторые вещи меня удивляют. Вот только что во Франции был совершен очередной подвиг. То, что идентифицировать героя в качестве араба и мусульманина долго отказывались («француз» - и все тут) – это я (хотя во Франции был лишь однажды) понимаю. Но был крайне озадачен тем, что по сообщениям солидной прессы («Индепендент», «Нью-Йорк Таймс») эта акция в условиях выборной кампании нанесла сильный удар по… Марине и Саркози, который хотя и непоследовательно, но высказался за ограничение миграции. Типа – общество восприняло акцию как законную реакцию на эти нехорошие высказывания, и под ударом оказались те, кто выступал против мусульман, потеряв в популярности. Что, это действительно так?

Я отдаю себе отчет, что абс. б-во западных журналюг – полные кретины, но в данном случае выражались как бы не их чувства, а описывалась объективная ситуация. Так что, в результате события рейтинг Саркози и Марины действительно упал? Просветите, кто знает.

Любопытно, что у нас самыми либеральными юзерами событие было воспринято, напротив, как «подарок» Саркози и Марине. И правда, трудно представить, чтобы у нас после такого подвига популярность противников миграции сильно снизилась. Почему-то кажется, что и в Австрии, Швейцарии, Венгрии, Чехии, Польше их бы в подобном случае тоже каменьями не побили (относительно Вост.Европы есть ощущение, что, избавившись от коммунизма, к другой заразе она обнаружила некоторый иммунитет).

Во Франции же… если действительно маразм сгустился до такой степени, то невольно задумаешься, надо ли о ней сожалеть, и сколько там «праведников», ради которых это стоило бы делать.

Я отдаю себе отчет, что абс. б-во западных журналюг – полные кретины, но в данном случае выражались как бы не их чувства, а описывалась объективная ситуация. Так что, в результате события рейтинг Саркози и Марины действительно упал? Просветите, кто знает.

Любопытно, что у нас самыми либеральными юзерами событие было воспринято, напротив, как «подарок» Саркози и Марине. И правда, трудно представить, чтобы у нас после такого подвига популярность противников миграции сильно снизилась. Почему-то кажется, что и в Австрии, Швейцарии, Венгрии, Чехии, Польше их бы в подобном случае тоже каменьями не побили (относительно Вост.Европы есть ощущение, что, избавившись от коммунизма, к другой заразе она обнаружила некоторый иммунитет).

Во Франции же… если действительно маразм сгустился до такой степени, то невольно задумаешься, надо ли о ней сожалеть, и сколько там «праведников», ради которых это стоило бы делать.

Published on March 22, 2012 20:58

March 21, 2012

salery @ 2012-03-21T12:20:00

С недавними суждениями philtrius'а относительно того, что при Путине качество образования будет только ухудшаться, мне оставалось только по обыкновению молча согласиться, но когда я с запозданием ознакомился со статьей П. на эту тему, мое внимание привлек любопытный штришок (о социальной задаче образования), доводящий тенденцию до логического конца - совершенно в духе 20-30-х (и позднейшей хрущевской практики).

По идее суть «социального лифта» заключается в том, чтобы понимать наверх лучших (обнаруживших свои качества при соревновательном отборе). Но П. понимает его весьма своеобразно (собственно, так, как он понимался в Совке): наверх должны подниматься худшие – именно потому, что они худшие, а то когда наверху только лучшие – это несправедливо (значит, «лифт не работает»). По его мысли принимать без экзаменов в лучшие вузы (т.е. попросту наделять дипломами, ибо такого «выдвиженца» выгнать, понятное дело, проблематично) предлагается «квалифицированно» наихудший контингент - тех, кто ухитрился не поступить нормальным образом даже в условиях, когда число мест в вузах едва ли не больше числа выпускников школ, и попал в армию. И более того, давать им впоследствии преференции на госслужбе. К большим деньгам и в высокие круги их, конечно не допустят (там места заняты «своими»), но в ближайшей обслуге желательно иметь именно таких.

Стремление определенного рода правителей иметь в качестве окружения нечто тупое, неспособное и не испытывающее потребности к самостоятельным суждениям – вполне здоровое и естественное (так оно спокойнее). Конечно, при столкновении с серьезными вызовами это же делает режим неконкурентоспособным, так что его недоброжелателям не стоит огорчаться. Но тех, кому за образование обидно, тоже понять можно.

По идее суть «социального лифта» заключается в том, чтобы понимать наверх лучших (обнаруживших свои качества при соревновательном отборе). Но П. понимает его весьма своеобразно (собственно, так, как он понимался в Совке): наверх должны подниматься худшие – именно потому, что они худшие, а то когда наверху только лучшие – это несправедливо (значит, «лифт не работает»). По его мысли принимать без экзаменов в лучшие вузы (т.е. попросту наделять дипломами, ибо такого «выдвиженца» выгнать, понятное дело, проблематично) предлагается «квалифицированно» наихудший контингент - тех, кто ухитрился не поступить нормальным образом даже в условиях, когда число мест в вузах едва ли не больше числа выпускников школ, и попал в армию. И более того, давать им впоследствии преференции на госслужбе. К большим деньгам и в высокие круги их, конечно не допустят (там места заняты «своими»), но в ближайшей обслуге желательно иметь именно таких.

Стремление определенного рода правителей иметь в качестве окружения нечто тупое, неспособное и не испытывающее потребности к самостоятельным суждениям – вполне здоровое и естественное (так оно спокойнее). Конечно, при столкновении с серьезными вызовами это же делает режим неконкурентоспособным, так что его недоброжелателям не стоит огорчаться. Но тех, кому за образование обидно, тоже понять можно.

Published on March 21, 2012 09:20

March 8, 2012

До новых встреч…

Ну вот все и успокоилось. «Умирать под Москвой» путинцам не потребовалось: Госдеп до нее не дошел, а даже вроде как и благословил (то ли в обмен на обещание сдать Асада, то ли из большого уважения к демократии). А что демократы расстроились, так напарываться на собственные фантазии им нормально. Демос он такой, да. Просто не надо быть демократом, тогда и огорчаться не придется (тем более, что хуже, чем демосу, им в любом случае не придется).

Как бы там ни было, а изначально идиотский повод для недовольства («неправильные выборы») - позади. Тем более, что сюрпризов не было. П. реально получил, думаю, примерно столько, сколько я и рекомендовал ему оставить (неск. более половины), а написал - тоже сколько от него ожидал. На этот раз (если не считать голосований на дому и по открепительным) приписок вообще было меньше, а по Москве (за искл. лишь отд. участков) и в нек. др. городах считали правильно (собственно, хорошо известная разница Москвы и всей страны и дает достаточно верный вывод).

Посмотрим, найдется ли повод более разумный. Если бы протестное движение руководствовалось рассудком (т.е. было бы реально кем-то руководимо), то до середины лета шебуршение следовало бы вообще прекратить. Торопиться-то особо некуда. Тем более, что преодолеть разочарование основного контингента протестующих теперь нелегко. Уже к концу декабря оно стало очевидным, и было с чего. Образовалось несколько каких-то самозванных комитетов и «лиг», никем не делегированных, никем не уполномоченных, но претендующих на руководство движением (при том, что даже внутри каждого из них не было согласия).

Когда же «на собеседование» в Кремль позвали признанную там «выразителями» известную непотребную шантрапу, то смысл уличных стояний стал выглядеть и совсем убогим: это значит ради того, чтобы немцовы-рыжковы снова получили во власти откидное сиденье? А уж когда красный отморозок Удальцов от имени всего движения «согласовал» в мэрии Пушкинскую, влив его в митинг КПРФ, старших товарищей по коммунистической идее – это был «слив» по полной, как говорится «с особым цинизмом». Удивительно, что кто-то вообще пришел.

И в идеологическом, и в организационном плане оппозиция продемонстрировала такое ничтожество (совершенно разочаровал своим поведением и Навальный), что, пожалуй, теперь отпала даже необходимость для ее распыления выпускать из узилища Ходорковского. Едва ли, впрочем, стоит об этом сожалеть, т.к. на этой дрянной основе ничего путного и не предполагалось.

По большому же счету все хорошее, что могло произойти (и даже чуть больше), уже состоялось: сдвиг в сознании (тех, у кого оно вообще имеется) произошел, линии разделов обозначились, так что остается только подождать, когда все начнется заново и уже более осмысленно. Первый же и необходимый признак осмысленности – прекращение беснования вокруг идеи «честных выборов». Выборами режимы в любом случае не меняются: они либо меняются изнутри под влиянием обстоятельств, либо свергаются. После чего (а никак не раньше), могут проводиться и выборы.

Вот если осмысленная деятельность совпадет с обстоятельствами, то любители выборов могут на них со временем рассчитывать. Хотя не уверен, что те, кто более всего их жаждет, будут и в этом случае удовлетворены результатами.

Как бы там ни было, а изначально идиотский повод для недовольства («неправильные выборы») - позади. Тем более, что сюрпризов не было. П. реально получил, думаю, примерно столько, сколько я и рекомендовал ему оставить (неск. более половины), а написал - тоже сколько от него ожидал. На этот раз (если не считать голосований на дому и по открепительным) приписок вообще было меньше, а по Москве (за искл. лишь отд. участков) и в нек. др. городах считали правильно (собственно, хорошо известная разница Москвы и всей страны и дает достаточно верный вывод).

Посмотрим, найдется ли повод более разумный. Если бы протестное движение руководствовалось рассудком (т.е. было бы реально кем-то руководимо), то до середины лета шебуршение следовало бы вообще прекратить. Торопиться-то особо некуда. Тем более, что преодолеть разочарование основного контингента протестующих теперь нелегко. Уже к концу декабря оно стало очевидным, и было с чего. Образовалось несколько каких-то самозванных комитетов и «лиг», никем не делегированных, никем не уполномоченных, но претендующих на руководство движением (при том, что даже внутри каждого из них не было согласия).

Когда же «на собеседование» в Кремль позвали признанную там «выразителями» известную непотребную шантрапу, то смысл уличных стояний стал выглядеть и совсем убогим: это значит ради того, чтобы немцовы-рыжковы снова получили во власти откидное сиденье? А уж когда красный отморозок Удальцов от имени всего движения «согласовал» в мэрии Пушкинскую, влив его в митинг КПРФ, старших товарищей по коммунистической идее – это был «слив» по полной, как говорится «с особым цинизмом». Удивительно, что кто-то вообще пришел.

И в идеологическом, и в организационном плане оппозиция продемонстрировала такое ничтожество (совершенно разочаровал своим поведением и Навальный), что, пожалуй, теперь отпала даже необходимость для ее распыления выпускать из узилища Ходорковского. Едва ли, впрочем, стоит об этом сожалеть, т.к. на этой дрянной основе ничего путного и не предполагалось.

По большому же счету все хорошее, что могло произойти (и даже чуть больше), уже состоялось: сдвиг в сознании (тех, у кого оно вообще имеется) произошел, линии разделов обозначились, так что остается только подождать, когда все начнется заново и уже более осмысленно. Первый же и необходимый признак осмысленности – прекращение беснования вокруг идеи «честных выборов». Выборами режимы в любом случае не меняются: они либо меняются изнутри под влиянием обстоятельств, либо свергаются. После чего (а никак не раньше), могут проводиться и выборы.

Вот если осмысленная деятельность совпадет с обстоятельствами, то любители выборов могут на них со временем рассчитывать. Хотя не уверен, что те, кто более всего их жаждет, будут и в этом случае удовлетворены результатами.

Published on March 08, 2012 12:36

March 2, 2012

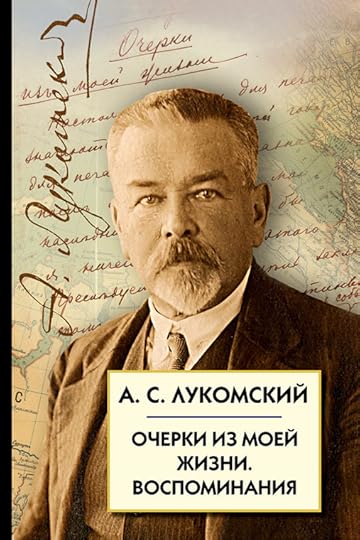

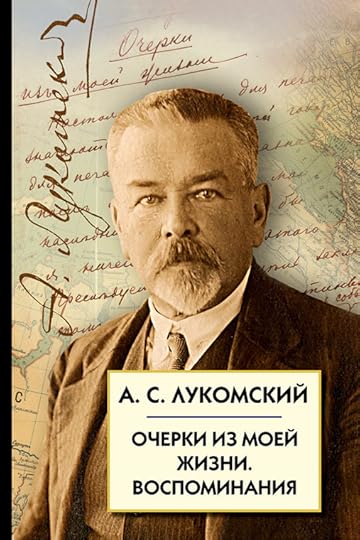

Воспоминания А.С. Лукомского

В «Айрисе» вышли воспоминания А.С. Лукомского. Туда вошли «Очерки из моей жизни», освещающие период до Первой мировой войны (они 10 лет назад публиковались в «Вопросах истории») и двухтомник «Воспоминаний», полностью у нас не издававшийся (некоторые главы о Гражданской войне я помещал в соотв. томах известной мемуарной серии). Конечно, выглядело совершенно нелогичным, что мемуары одной из всего 7-8 оставивших таковые крупных фигур до сих пор не выходили отдельным изданием. К сожалению, по издательским соображениям (и так более 750 стр.) пришлось несколько сократить «Очерки» (описания охот и т.п.), но зато были включены хранившиеся в Гуверовском институте фрагменты воспоминаний, изначально не предназначавшиеся автором к публикации, и неск. писем. Выглядит книга так:

Published on March 02, 2012 14:17

March 1, 2012

Конец уж близок

Как хорошо, что кончается предвыборное беснование. Продлись кампания еще месяц-другой, кто знает, до каких высот поднялся бы градус идиотизма. Я даже не о правительственной пропаганде, которая достигла «доперестроечного» уровня. Все эти на полном серьезе «кто, если не» (да любой другой подполковник), «враги щас оккупируют» (им, конечно, непременно надо было дождаться «поднявшего с колен» П, а в 90-е, видимо, боялись), «смотрите, сколько было на Поклонной» (столь же перспективно было сравнивать году в 88-м число участников первомайской демонстрации с «жалкой кучкой так называемых диссидентов») и т.п., конечно, «доставляют», но это глупость «нормативная».

А вот на другом конце – так подлинный «креатив». Ладно бы только аудитория «Эха» собралась голосовать за Зю (генетическая ностальгия по «комиссарам в пыльных шлемах» и все такое), но, оказывается, предпочитает Зю и часть «нацдемов» (любовью, увы, неразделенной, т.к. сам Зю предпочитает им Путина). Другие совершенно несоветские люди рассматривают как вариант… Миронова (который уж по всякому ближе к Пу и Зю, чем Прохоров и Жириновский). И все воображают, что сделают тем гадость Пу.

При заведомо известном результате всякие «тактические» уловки (за кого «выгоднее для перспектив демократии») бессмысленны, а уж пытаться привнести сюда еще и морально-личностные оценки «кандидатов» просто неуместны. При режиме, не предусматривающим и не допускающим реального выбора между реальными игроками единственный смысл голосования состоит лишь в демонстрации собственных симпатий к некоторым абстракциям (пусть и не адекватных конкретным фигурам).

Если б даже разные роли (кому «левого», кому центриста», кому «правого») давали абсолютно одинаковым лицам, для меня лично никогда не было с этим проблем - я всегда голосую за более «правого». Естественно, при моих убеждениях при наличном раскладе ни за кого, кроме Прохорова, голосовать невозможно. Но если б Путин по приколу поручил проповедовать экономическую свободу «ветерану Долгих», а «социальную справедливость» – Прохорову, я голосовал бы за Долгих. Если бы вместо Прохорова пустили Явлинского – то за него (хотя как личность он мне гораздо омерзительнее Путина). При наличии только Пу, Зю, Ми и Жи – конечно Жи, между только Пу-Зю-Ми – за Пу, между Зю и Ми – за Ми. Отдавая себе при этом отчет, что никакого практического смысла в том нет.

Результат ведь тоже интересен лишь с точки зрения «креативности» власти. Случись ей быть умнее, она оставит себе где-то процента 53 (но желательно не переходя за 55), а остальным даст примерно поровну, причем Прохорову даже чуть больше, раз уж его разрешили). Но я склонен думать, что она руководствуется более инстинктами, чем разумом, и потому не удивлюсь и 60 (а то для красоты и «квалифицированным» 66) при понижающейся в зависимости от идеологической близости доле для остальных. Но это пусть себе, скорей бы утратила актуальность вообще вся эта «выборная» проблематика. Три дня потерпеть уже не трудно.

А вот на другом конце – так подлинный «креатив». Ладно бы только аудитория «Эха» собралась голосовать за Зю (генетическая ностальгия по «комиссарам в пыльных шлемах» и все такое), но, оказывается, предпочитает Зю и часть «нацдемов» (любовью, увы, неразделенной, т.к. сам Зю предпочитает им Путина). Другие совершенно несоветские люди рассматривают как вариант… Миронова (который уж по всякому ближе к Пу и Зю, чем Прохоров и Жириновский). И все воображают, что сделают тем гадость Пу.

При заведомо известном результате всякие «тактические» уловки (за кого «выгоднее для перспектив демократии») бессмысленны, а уж пытаться привнести сюда еще и морально-личностные оценки «кандидатов» просто неуместны. При режиме, не предусматривающим и не допускающим реального выбора между реальными игроками единственный смысл голосования состоит лишь в демонстрации собственных симпатий к некоторым абстракциям (пусть и не адекватных конкретным фигурам).

Если б даже разные роли (кому «левого», кому центриста», кому «правого») давали абсолютно одинаковым лицам, для меня лично никогда не было с этим проблем - я всегда голосую за более «правого». Естественно, при моих убеждениях при наличном раскладе ни за кого, кроме Прохорова, голосовать невозможно. Но если б Путин по приколу поручил проповедовать экономическую свободу «ветерану Долгих», а «социальную справедливость» – Прохорову, я голосовал бы за Долгих. Если бы вместо Прохорова пустили Явлинского – то за него (хотя как личность он мне гораздо омерзительнее Путина). При наличии только Пу, Зю, Ми и Жи – конечно Жи, между только Пу-Зю-Ми – за Пу, между Зю и Ми – за Ми. Отдавая себе при этом отчет, что никакого практического смысла в том нет.

Результат ведь тоже интересен лишь с точки зрения «креативности» власти. Случись ей быть умнее, она оставит себе где-то процента 53 (но желательно не переходя за 55), а остальным даст примерно поровну, причем Прохорову даже чуть больше, раз уж его разрешили). Но я склонен думать, что она руководствуется более инстинктами, чем разумом, и потому не удивлюсь и 60 (а то для красоты и «квалифицированным» 66) при понижающейся в зависимости от идеологической близости доле для остальных. Но это пусть себе, скорей бы утратила актуальность вообще вся эта «выборная» проблематика. Три дня потерпеть уже не трудно.

Published on March 01, 2012 11:42

February 28, 2012

salery @ 2012-02-27T11:28:00

Месяца три, как вошло у меня в привычку за завтраком включать «Евроньюс». Лицезрение театра абсурда росту самоуважения весьма способствует. Хоть и уверяют некоторые, что это умные злодеи специально придуриваются, изображая «демшизу» с «Граней», но все равно впечатляет. Лишь однажды прозвучало, что бузившие на Тахрире получили всего 2% голосов и их положение хуже, чем при Мубараке (и то – устами какого-то местного). А так – всё сияющие физиономии в хиджабах, говорящие, как они счастливы «выбирать, кого хотят». С этим соседствуют комментарии типа того, что «египетский народ» (т.е. эти самые 2%) с настороженностью наблюдает за победой исламистов.

Мне так кажется, что патологическая неспособность отличать, когда «хорошее» можно, а когда – лучше не надо – это самая натуральная «шиза» и есть. Исламисты в этом смысле предстают в гораздо более выгодном свете. Вот какой-то ихний шейх издал недавно фетву: похищать и насиловать немусульманок – дело хорошее и правильное, но надо сообразовываться с обстоятельствами: если в данном месте мусульмане составляют меньшинство и это может ухудшить их положение, то от этого следует все-таки воздержаться. Понимает же…

Животные бывают бешеными, но не бывают сумасшедшими.

Мне так кажется, что патологическая неспособность отличать, когда «хорошее» можно, а когда – лучше не надо – это самая натуральная «шиза» и есть. Исламисты в этом смысле предстают в гораздо более выгодном свете. Вот какой-то ихний шейх издал недавно фетву: похищать и насиловать немусульманок – дело хорошее и правильное, но надо сообразовываться с обстоятельствами: если в данном месте мусульмане составляют меньшинство и это может ухудшить их положение, то от этого следует все-таки воздержаться. Понимает же…

Животные бывают бешеными, но не бывают сумасшедшими.

Published on February 28, 2012 07:25

February 22, 2012

salery @ 2012-02-22T23:35:00

Вот не думал, что публику так возбудит вчерашний пост («вот что готовят, гады» - не припомню такого числа ссылок). А чего испугались-то? Только и разговоров о том, как бы извести коррупционеров, казнокрадов, «крышевальщиков», «оборотней» и т.п., а достаточно было упомянуть страшное слово «люстрация» (которую еще непонятно кто да когда проведет и проведет ли вообще), так – задергались… Позабавили, однако (кто-то перепостил с комментарием «это уже не шутки», т.е. человек полагает, что когда против власти поднимается какое-то движение, то оно может не иметь в виду смену этой власти). Да чего тут вообще «такого»-то?

В любой стране с партийной системой при победе соперников какое-то количество вполне компетентных людей вынуждены оставлять свои посты вне личной «вины» - только потому, что принадлежат к «другой партии» - где больше, где меньше (в США, напр., от полутора до 3 тыс.). Даже при отсутствии антагонизма между соперниками. При его наличии – отстранение логично носит «окончательный» характер и распространяется на более широкий круг – только и всего.

Т.е. само явление «репрессии» по принципу политической принадлежности ничего особенного собой не представляет. Так что совершенно непонятно, почему то, что при «крахе режима» неск. тыс. его адептов будут выброшены за борт, должно восприниматься как что-то ужасное. «Пересмотр итогов приватизации», технически гораздо более сложный, никого, как будто, не пугает, хотя представляет ровно такую же «кастрацию» супостатов и скажется на примерно таком же числе лиц.

В сущности вопрос сводится к тому, в какой мере меняется состав правящего слоя и его периферии (среды, откуда он черпает пополнение). А это бывает очень по-разному. Напр., в ходе ряда завоеваний смена составляла в отдельных случаях до 100%, Французская революция обязательной люстрации не проводила, но реально (хотя все изменения проходили внутри слоя населения, составлявшего не более 5%) ею было затронуто до половины аппарата, большевистская люстрация, касаясь вполне официально («лишенцы») гораздо более широкого круга населения, по результатам приближается к иностранному завоеванию, восточноевропейские люстрации недавнего времени в процентном отношении крайне скромны.

Поскольку у нас речь о чем-то типа социальной революции не идет, я и полагал, что масштабы люстрации по любому возможному критерию не превысили бы неск. долей процента населения: за пределами этой цифры нет ни бывшей советской номенклатуры, ни лиц сколько-нибудь значимых постов последнего времени (на т.н. «высших» и «главных» должностях), ни тех, кто стал бы возможной жертвой националистов. Так что массовая обеспокоенность по поводу люстраций выглядит довольно странно. И уж совсем странно с учетом того, что те, о ком шла речь на семинаре, меня не читают.

В любой стране с партийной системой при победе соперников какое-то количество вполне компетентных людей вынуждены оставлять свои посты вне личной «вины» - только потому, что принадлежат к «другой партии» - где больше, где меньше (в США, напр., от полутора до 3 тыс.). Даже при отсутствии антагонизма между соперниками. При его наличии – отстранение логично носит «окончательный» характер и распространяется на более широкий круг – только и всего.

Т.е. само явление «репрессии» по принципу политической принадлежности ничего особенного собой не представляет. Так что совершенно непонятно, почему то, что при «крахе режима» неск. тыс. его адептов будут выброшены за борт, должно восприниматься как что-то ужасное. «Пересмотр итогов приватизации», технически гораздо более сложный, никого, как будто, не пугает, хотя представляет ровно такую же «кастрацию» супостатов и скажется на примерно таком же числе лиц.

В сущности вопрос сводится к тому, в какой мере меняется состав правящего слоя и его периферии (среды, откуда он черпает пополнение). А это бывает очень по-разному. Напр., в ходе ряда завоеваний смена составляла в отдельных случаях до 100%, Французская революция обязательной люстрации не проводила, но реально (хотя все изменения проходили внутри слоя населения, составлявшего не более 5%) ею было затронуто до половины аппарата, большевистская люстрация, касаясь вполне официально («лишенцы») гораздо более широкого круга населения, по результатам приближается к иностранному завоеванию, восточноевропейские люстрации недавнего времени в процентном отношении крайне скромны.

Поскольку у нас речь о чем-то типа социальной революции не идет, я и полагал, что масштабы люстрации по любому возможному критерию не превысили бы неск. долей процента населения: за пределами этой цифры нет ни бывшей советской номенклатуры, ни лиц сколько-нибудь значимых постов последнего времени (на т.н. «высших» и «главных» должностях), ни тех, кто стал бы возможной жертвой националистов. Так что массовая обеспокоенность по поводу люстраций выглядит довольно странно. И уж совсем странно с учетом того, что те, о ком шла речь на семинаре, меня не читают.

Published on February 22, 2012 19:33

February 21, 2012

Люстрация и кастрация

В прошлый четверг впервые был на семинаре в ИНИОНе, где встретил целый ряд знакомых, в т.ч. и не виденных много лет. В докладе проф. Нисневича речь шла о люстрациях (таковые были проведены в 11 из 28 стран б.«соцлагеря»), но не столько об опыте этих стран, сколько о необходимых в РФ («после краха режима»), чтобы «не повторить ошибки 91 г.». Тема, понятно, «обязательная» (действительно, нет люстраций – нет смены режима), хотя в смысле актуальности довольно спорная. Ниже – впечатления.

Было заявлено, что люстрация не должна носить «политического характера», а подлежать ей должны все лица, причастные к принятию решений как до 91 г., так и в последние 20 лет. Это вызвало понятные вопросы. Если под «неполитическим характером» имелось в виду не учитывать формальное членство в КПСС или ЕР, то это, конечно, разумно, поскольку в подавляющем б-ве случаев оно действительно формальное, а для ряда профессий было просто обязательным, да и в любом случае такие меры не могут касаться более 1-2% населения. Но «неполитичность» оставляла неясными сами основания для люстрации («за плохую работу», что ли?) и тут же логично возник вопрос об идеологах и пропагандистах (по-моему совершенно основательный, поскольку значение их гораздо больше, чем большинства администраторов).

«Причастность к принятию решений» также вызвала споры. В этом случае, кстати, под люстрацию подпадали и некоторые участники семинара, и ряд уважаемых там лиц (но тут докладчик был категоричен – «из закона не должно быть изъятий»). Однако вопрос о более четких критериях круга люстрируемых (должны ли в него входить депутаты, какого именно рангового уровня чиновники и т.д.) так и остался открытым.

Я лично обратил внимание на то, что о какой-то «ошибке 91-го» говорить, как минимум, странно, поскольку события инициировали и руководили ими именно те, кто, по идее, в первую очередь люстрации и подлежал, в противном же случае никаких событий вовсе не было бы. Равно как и теперь: события во что-то выльются только в том случае, если с ними отождествит себя некоторая часть истеблишмента. Между тем, вопрос о том, как быть с ними (форма «отступного», гарантии, компенсации и т.д.) не ставился даже в теоретическом плане (при постановке же «всех – вон» охотников примкнуть едва ли найдется, а, значит, и вопрос о люстрации стоять не будет).

Надо сказать, что «проблемность» люстрации в общественном сознании вообще-то сильно преувеличена. (С удовлетворением отметил, что вопрос «а где замену брать», неизбежный в более широкой аудитории, на семинаре не возникал.) Собственно, люстрация технически сложна не более, чем любая масштабная кампания по чистке госаппарата. А уж в обстоятельствах, когда управленческий слой имеет в среднем худшие социальные характеристики, чем большинство непосредственно не причастных к нему образованных профессиональных групп (а у нас до сих пор именно так) проблемы вовсе никакой не составляет. Проблему составляет постановка вопроса о люстрации.

Мне-то кажется, что если поставлен он будет, то на деле будет представлять собой выборочную «чистку», затрагивающую максимум порядка 100 тыс. человек, а то и меньше. Причем при помощи не специального закона (критерии для которого трудно определить), а чего-то типа «аттестации». Понятно, что у очень многих есть желание кастрировать правящий слой, лишив его «активов», но сделать это «в законном порядке» проблематично.

Главный изъян доклада, пожалуй, именно в том, что опыт люстраций в бывших соцстранах едва ли применим для нынешней РФ. Если бы в 91-м действительно вдруг произошла революция, дело решилось бы очень просто (было совершенно ясно, какие категории должны быть «отставлены»: структура правящего слоя была вполне определенной). Но прошло 20 лет, за которые власть этими лицами в большой степени была конвертирована в собственность, а как люстрировать «добросовестных приобретателей» или членов советов и топ-менеджеров частных корпораций (детей и родичей этих лиц) я себе плохо представляю (тут ни закон, ни «аттестация» работать не могут, разве какая-то кампания «специальных расследований»). Видимо, и никто не представляет. Во всяком случае на семинаре об этом ничего не было сказано

Было заявлено, что люстрация не должна носить «политического характера», а подлежать ей должны все лица, причастные к принятию решений как до 91 г., так и в последние 20 лет. Это вызвало понятные вопросы. Если под «неполитическим характером» имелось в виду не учитывать формальное членство в КПСС или ЕР, то это, конечно, разумно, поскольку в подавляющем б-ве случаев оно действительно формальное, а для ряда профессий было просто обязательным, да и в любом случае такие меры не могут касаться более 1-2% населения. Но «неполитичность» оставляла неясными сами основания для люстрации («за плохую работу», что ли?) и тут же логично возник вопрос об идеологах и пропагандистах (по-моему совершенно основательный, поскольку значение их гораздо больше, чем большинства администраторов).

«Причастность к принятию решений» также вызвала споры. В этом случае, кстати, под люстрацию подпадали и некоторые участники семинара, и ряд уважаемых там лиц (но тут докладчик был категоричен – «из закона не должно быть изъятий»). Однако вопрос о более четких критериях круга люстрируемых (должны ли в него входить депутаты, какого именно рангового уровня чиновники и т.д.) так и остался открытым.

Я лично обратил внимание на то, что о какой-то «ошибке 91-го» говорить, как минимум, странно, поскольку события инициировали и руководили ими именно те, кто, по идее, в первую очередь люстрации и подлежал, в противном же случае никаких событий вовсе не было бы. Равно как и теперь: события во что-то выльются только в том случае, если с ними отождествит себя некоторая часть истеблишмента. Между тем, вопрос о том, как быть с ними (форма «отступного», гарантии, компенсации и т.д.) не ставился даже в теоретическом плане (при постановке же «всех – вон» охотников примкнуть едва ли найдется, а, значит, и вопрос о люстрации стоять не будет).

Надо сказать, что «проблемность» люстрации в общественном сознании вообще-то сильно преувеличена. (С удовлетворением отметил, что вопрос «а где замену брать», неизбежный в более широкой аудитории, на семинаре не возникал.) Собственно, люстрация технически сложна не более, чем любая масштабная кампания по чистке госаппарата. А уж в обстоятельствах, когда управленческий слой имеет в среднем худшие социальные характеристики, чем большинство непосредственно не причастных к нему образованных профессиональных групп (а у нас до сих пор именно так) проблемы вовсе никакой не составляет. Проблему составляет постановка вопроса о люстрации.

Мне-то кажется, что если поставлен он будет, то на деле будет представлять собой выборочную «чистку», затрагивающую максимум порядка 100 тыс. человек, а то и меньше. Причем при помощи не специального закона (критерии для которого трудно определить), а чего-то типа «аттестации». Понятно, что у очень многих есть желание кастрировать правящий слой, лишив его «активов», но сделать это «в законном порядке» проблематично.

Главный изъян доклада, пожалуй, именно в том, что опыт люстраций в бывших соцстранах едва ли применим для нынешней РФ. Если бы в 91-м действительно вдруг произошла революция, дело решилось бы очень просто (было совершенно ясно, какие категории должны быть «отставлены»: структура правящего слоя была вполне определенной). Но прошло 20 лет, за которые власть этими лицами в большой степени была конвертирована в собственность, а как люстрировать «добросовестных приобретателей» или членов советов и топ-менеджеров частных корпораций (детей и родичей этих лиц) я себе плохо представляю (тут ни закон, ни «аттестация» работать не могут, разве какая-то кампания «специальных расследований»). Видимо, и никто не представляет. Во всяком случае на семинаре об этом ничего не было сказано

Published on February 21, 2012 09:05

February 17, 2012

Об одном реакционном проекте

Некоторое время назад почтенный philtrius обнародовал свои представления о том, какой должна быть система школьного образования. При всей неактуальности прожекта в конкретных условиях РФ мне эти соображения показались интересны тем, что по сути представляют собой способ, позволяющий «среднему» образованию компенсировать недостатки «высшего» (в плане его социального значения). Смысл его объективно состоит в сохранении островков реального знания и некоторого круга его обладателей в условиях тотальной профанации образования в целом. Собственно, примерно такая система существует (или существовала до недавнего времени) в Германии.

Конечно, связь между существованием такого круга и отбором из него в политико-экономическую элиту наличествует далеко не всегда. Государство может на самом деле управляться кем угодно, вплоть до пресловутой «кухарки», и существовать при этом достаточно долго (даже на протяжении средней человеческой жизни), если имеются другие благоприятствующие факторы (в т.ч. и чисто случайные). Пусть оно при этом будет потрясающе неэффективным, понапрасну растрачивать людские и мат.ресурсы, окажется неконкурентоспособным и т.д., но худо-бедно управляться будет.

Нельзя также абсолютизировать связь между пополнением такого круга и системой образования, поскольку личностный фактор очень значим. Человек, искренне стремящийся к знаниям, получит их и в самой обычной школе, и в самом посредственном вузе, потому что большую часть информации он все равно добывает самостоятельно (образование вообще не столько «дают», сколько «получают»). И некоторое количество таких всегда имеется.

Однако в нормальном обществе правилом все-таки является наличие прямой связи между существованием «элитарных» учебных заведений, контингентом их учащихся и отбором в руководящий слой.

В Англии «Оксбридж» давал половину всей элиты, в т.ч. 2\3 высших чинов и ок.40% парламентариев, во Франции «Большие школы» (ЭНА, Политехническая и др.) поставляли 70-75% и административной, и бизнес-элиты, в Испании выпускники Мадридского университета составляли до 45% всей элиты и от половины до 3\4 министров, даже в США, где масштабы развития в\о намного выше, выпускники ведущих вузов («Лиги плюща», МТИ и т.п.) в разных группах элиты составляли от четверти до 60% (только Гарвард, Йель и Принстон - 20-30%). В Корее, при наличии более 300 вузов, 4 ведущие дали около 60% элиты, причем один Сеульский университет – 52%, в Японии выпускники Токийского ун-та составляли 3\4 высшего чиновничества (еще около 10% - Киотского), 86% глав ведущих корпораций и т.д.

Дело здесь не столько в самом вузовском образовании (на Западе оно в ведущих вузах действительно может сильно отличаться от прочих, на Востоке – нет, да и вообще оно там неважное), сколько в контингенте. Выпускники «элитных» вузов лучшие не потому, что они их окончили, а потому, что они туда ПОСТУПИЛИ. Основной смысл существования этих вузов как элитных заключается объективно именно в том, что они концентрируют наиболее качественный человеческий материал, прошедший испытание ЧЕСТНЫМ КОНКУРСОМ. Прохождение этого, очень высокого конкурса и есть подлинный элитный отбор (в социальном смысле «честный конкурс» и «честные выборы» - явления полярные).

«Материал»-то вполне формируется ко времени совершеннолетия. Отсутствие (как у нас) конкурса или его нечестный характер, а тем более привилегии разного рода «убогим», обесценивают существование элитных вузов, даже если таковые имеются, т.к. для негодного материала и самое лучшее образование – «не в коня корм». Совдепия, кстати, по доле выпускников лучших вузов в элите являла собой по отношению к приведенным выше примерам полярное явление. В образовательном смысле это была подлинная «антиэлита»: таких там можно было встретить лишь в редчайших случаях (даже вообще всех лиц с нормальным университетским образованием менее 4%).

То, что среди элиты и последних 20 лет (и несколько более широкого круга) выпускников «элитных» вузов насчитывается всего порядка 15% (считая и желающих «нАчать» и «углУбить», и известных «пацанов») – наследие этого порядка вещей. Но у нас главное противоречие - не столько между достаточным числом выпускников хороших вузов и малой их долей в элите, сколько между наличием нескольких действительно отличающихся качеством преподавания вузов и принимаемым в них контингентом, соответственно – реальным качеством их выпускников. Как следствие отсутствия реального конкурса.

Школьная система philtrius'а не касаясь вопроса кооптации действительно образованных людей «наверх», решает, по крайней мере проблему создания достаточно устойчивого круга таких людей, что при условии наполнения ими «элитных» вузов обеспечивает соответствие качества контингета полученному диплому. А это максимум, что может вообще сделать система образования сама по себе; дальше (карьерная востребованность таких людей) – уже чистая политика. Но поскольку у нас политикой является и образование, то фантазии philtrius'а, конечно, совсем не актуальны и представляют чисто академический интерес.

Конечно, связь между существованием такого круга и отбором из него в политико-экономическую элиту наличествует далеко не всегда. Государство может на самом деле управляться кем угодно, вплоть до пресловутой «кухарки», и существовать при этом достаточно долго (даже на протяжении средней человеческой жизни), если имеются другие благоприятствующие факторы (в т.ч. и чисто случайные). Пусть оно при этом будет потрясающе неэффективным, понапрасну растрачивать людские и мат.ресурсы, окажется неконкурентоспособным и т.д., но худо-бедно управляться будет.

Нельзя также абсолютизировать связь между пополнением такого круга и системой образования, поскольку личностный фактор очень значим. Человек, искренне стремящийся к знаниям, получит их и в самой обычной школе, и в самом посредственном вузе, потому что большую часть информации он все равно добывает самостоятельно (образование вообще не столько «дают», сколько «получают»). И некоторое количество таких всегда имеется.

Однако в нормальном обществе правилом все-таки является наличие прямой связи между существованием «элитарных» учебных заведений, контингентом их учащихся и отбором в руководящий слой.

В Англии «Оксбридж» давал половину всей элиты, в т.ч. 2\3 высших чинов и ок.40% парламентариев, во Франции «Большие школы» (ЭНА, Политехническая и др.) поставляли 70-75% и административной, и бизнес-элиты, в Испании выпускники Мадридского университета составляли до 45% всей элиты и от половины до 3\4 министров, даже в США, где масштабы развития в\о намного выше, выпускники ведущих вузов («Лиги плюща», МТИ и т.п.) в разных группах элиты составляли от четверти до 60% (только Гарвард, Йель и Принстон - 20-30%). В Корее, при наличии более 300 вузов, 4 ведущие дали около 60% элиты, причем один Сеульский университет – 52%, в Японии выпускники Токийского ун-та составляли 3\4 высшего чиновничества (еще около 10% - Киотского), 86% глав ведущих корпораций и т.д.

Дело здесь не столько в самом вузовском образовании (на Западе оно в ведущих вузах действительно может сильно отличаться от прочих, на Востоке – нет, да и вообще оно там неважное), сколько в контингенте. Выпускники «элитных» вузов лучшие не потому, что они их окончили, а потому, что они туда ПОСТУПИЛИ. Основной смысл существования этих вузов как элитных заключается объективно именно в том, что они концентрируют наиболее качественный человеческий материал, прошедший испытание ЧЕСТНЫМ КОНКУРСОМ. Прохождение этого, очень высокого конкурса и есть подлинный элитный отбор (в социальном смысле «честный конкурс» и «честные выборы» - явления полярные).

«Материал»-то вполне формируется ко времени совершеннолетия. Отсутствие (как у нас) конкурса или его нечестный характер, а тем более привилегии разного рода «убогим», обесценивают существование элитных вузов, даже если таковые имеются, т.к. для негодного материала и самое лучшее образование – «не в коня корм». Совдепия, кстати, по доле выпускников лучших вузов в элите являла собой по отношению к приведенным выше примерам полярное явление. В образовательном смысле это была подлинная «антиэлита»: таких там можно было встретить лишь в редчайших случаях (даже вообще всех лиц с нормальным университетским образованием менее 4%).

То, что среди элиты и последних 20 лет (и несколько более широкого круга) выпускников «элитных» вузов насчитывается всего порядка 15% (считая и желающих «нАчать» и «углУбить», и известных «пацанов») – наследие этого порядка вещей. Но у нас главное противоречие - не столько между достаточным числом выпускников хороших вузов и малой их долей в элите, сколько между наличием нескольких действительно отличающихся качеством преподавания вузов и принимаемым в них контингентом, соответственно – реальным качеством их выпускников. Как следствие отсутствия реального конкурса.

Школьная система philtrius'а не касаясь вопроса кооптации действительно образованных людей «наверх», решает, по крайней мере проблему создания достаточно устойчивого круга таких людей, что при условии наполнения ими «элитных» вузов обеспечивает соответствие качества контингета полученному диплому. А это максимум, что может вообще сделать система образования сама по себе; дальше (карьерная востребованность таких людей) – уже чистая политика. Но поскольку у нас политикой является и образование, то фантазии philtrius'а, конечно, совсем не актуальны и представляют чисто академический интерес.

Published on February 17, 2012 20:00

February 10, 2012

Сирийский индикатор

Много стали говорить о Сирии. Развитие ситуации вокруг нее действительно интересно, хотя, с моей т.з., совсем не тем, каким будет исход противостояния в самой Сирии. Понятно, что речь идет о борьбе арабского суннитского мира во главе с саудовцами против правления в одной из суннитских стран «инородного» режима алавитского меньшинства, поддерживаемого ненавистным этому миру шиитским Ираном.

Власти РФ поддерживают Асада, конечно не из-за «духовного родства» (Асад – не Каддафи, Чавес, Кастро, и т.п. отморозки, кои П., действительно, идейно близки), а из геополитических соображений. Думаю, любая власть в РФ и любой другой страны на месте РФ поступала бы так же. Можно, конечно, спорить, кто «лучше» - Иран или СА, сунниты или шииты. По мне так отвратителен любой исламистский режим, и очень хорошо, что значит. часть энергии они тратят на борьбу друг с другом. Но, поскольку, единств. российская база - в Тартусе, а не в Джидде, а исламистам внутри РФ помогали гл. обр. СА и Ко, то такое поведение вполне логично и правильно.

Однако интересен-то исход событий прежде всего в плане развития событий внутри РФ. Поведение П. в сирийском вопросе – индикатор его реального потенциала, степени зависимости от внешего давления вообще. Чисто технически он вполне способен предотвратить падение Асада, пусть и ценой полной ссоры со странами, где хранится нажитое его окружением. Вопрос в том, как далеко он готов и способен на самом деле в этом пойти. Будет Асад «сдан» в той или иной форме – вероятность ухода самого П. в течение ближайших 5 лет возрастает процентов до 70, усидит Асад – лет 7-10 П. практически гарантированы.

Власти РФ поддерживают Асада, конечно не из-за «духовного родства» (Асад – не Каддафи, Чавес, Кастро, и т.п. отморозки, кои П., действительно, идейно близки), а из геополитических соображений. Думаю, любая власть в РФ и любой другой страны на месте РФ поступала бы так же. Можно, конечно, спорить, кто «лучше» - Иран или СА, сунниты или шииты. По мне так отвратителен любой исламистский режим, и очень хорошо, что значит. часть энергии они тратят на борьбу друг с другом. Но, поскольку, единств. российская база - в Тартусе, а не в Джидде, а исламистам внутри РФ помогали гл. обр. СА и Ко, то такое поведение вполне логично и правильно.

Однако интересен-то исход событий прежде всего в плане развития событий внутри РФ. Поведение П. в сирийском вопросе – индикатор его реального потенциала, степени зависимости от внешего давления вообще. Чисто технически он вполне способен предотвратить падение Асада, пусть и ценой полной ссоры со странами, где хранится нажитое его окружением. Вопрос в том, как далеко он готов и способен на самом деле в этом пойти. Будет Асад «сдан» в той или иной форме – вероятность ухода самого П. в течение ближайших 5 лет возрастает процентов до 70, усидит Асад – лет 7-10 П. практически гарантированы.

Published on February 10, 2012 12:45

Сергей Владимирович Волков's Blog

- Сергей Владимирович Волков's profile

- 4 followers

Сергей Владимирович Волков isn't a Goodreads Author

(yet),

but they

do have a blog,

so here are some recent posts imported from

their feed.