Sergio Gutiérrez Negrón's Blog, page 37

February 20, 2012

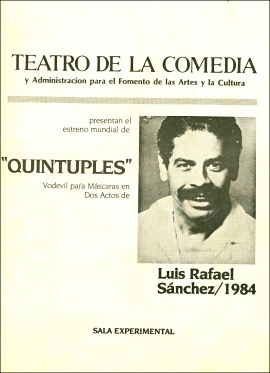

teatro, una columna

--

Decir "la política" como se dice "el teatro". Nada nuevo ahí.

Recurrir, por eso de, al prólogo que Luis Rafael Sánchez le escribió a su obra teatral Quíntuples. Leer cómo en el comienzo de la obra, dirá el autor, el público espectador interpreta otro público sin saberlo. Que frente a este otro público los actores darán pie a "la locura instalada en la cordura, la wagnerización de las anécdotas". Pensar, rápido, que en esta otra obra en cuestión, nosotros sin duda representamos al público de una democracia electoral, la "cúspide de la política occidental".

Señalar, también, que en esta obra en cuestión, difiriendo de la de Sánchez, los personajes se hacen cada vez más caricaturescos, que sus posturas se tornan cada más extremas y vacías. Añadir que, a pesar de la redundancia, cuando hablan lo que dicen son palabras sin más. Que su oratoria está compuesta por unidades inconexas, ubicadas en la ecuación sólo para generar una reacción. Que son palabras que no dicen nada. Palabras fácilmente contradichas después, sin coherencia con esa puesta en escena anterior (ver: Fortuño, Gasoducto).

Imaginar que existe un guión, un texto que dicta el movimiento. Imaginar que podemos accederlo, que podemos descifrar finalmente qué mueve a esta gente. Ver cómo se llega hasta ese punto de quiebre, en el que se pierde la continuidad y se erige la pared que separa al público que somos de los políticos, en el que de las palabras sólo queda su sonido.

Pero como advierte Luis Rafael Sánchez a quien monte su obra, que "de ninguna manera, bajo ningún pretexto de experimentación, distanciamiento o muestra de originalidad, deberán dichas acotaciones ofrecerse al público. Son, pese a su apariencia, un código de señales para que la palabra y el gesto proyecten la plenitud de los contenidos que se le han asignado, para que la atmósfera específica que el autor imaginó mientras construía su pieza teatral se realice". Porque él sabe que para que haya teatro, es necesaria la audiencia. Lo saben los actores, los directores; lo saben los técnicos y los músicos. Lo sabe la audiencia.

February 13, 2012

midwest

Conduces

quinientas millas desde el midwest

norteamericano hacia el sureste,

cruzando largas planicies vacías, de montañas tan lejanas que son

inexistentes, con pequeñas islas de nieve y hielo formando a lo largo del

paisaje un archipiélago titubeante. Aunque sabes lo suficiente como para

deshacerte de la idea, se hace extremadamente difícil elidir el pensamiento que

te dice toda esta tierra está vacía, toda esta tierra se puede poblar, y,

tomado por ese mismo aire que suaviza el cerebro, comienzas a formular las posibilidades

comunales que históricamente han vertido hacia el fracaso. Comienzas a

imaginarte a un grupo de personas que, aprovechándose del aislamiento, del

silencio de las geografías ajena a los mares y a las urbes, ignorando

totalmente que también la tierra es historia (la historia de otros, pero también

la de los nuestros, Walcott), deciden comenzar desde cero, dejar la mugre de

los días atrás, construir una gran casona que funja de origen, y un concepto,

muy semejante al ascetismo, a la austeridad de las ermitas. Desde cero: o

partiendo del cero. Son unos solos pocos. Quizás sean los únicos, y se piensen a sí mismos no como los integrantes de la comunidad, sino como sus productores, como mero eslabón en ese producto que harán entre todos, consumado por sus hijos, y los hijos de sus hijos...

Ves un

automóvil despejar el paisaje, en dirección contraria. Es el primero que ves en

más de media hora. Una camioneta roja, cristales oscuros. Al borde del camino,

hay una bolsa ensangrentada. No sabes si fue un perro, o un venado.

January 28, 2012

dice carlos esteban cana sobre palacio

En

las letras, desde Puerto Rico: Cezanne Cardona reflexiona acerca de Palacio,

primera novela de Sergio Carlos Gutiérrez.

por Carlos Esteban Cana

Conozco a Sergio Carlos

Gutiérrez desde que era estudiante de escuela superior. Sucede que desde muy

joven Gutiérrez supo que su vocación era la creación, por ese motivo me lo

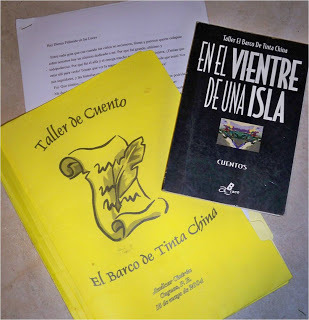

encontré como uno de los participantes de El barco de tinta china. Con ese

nombre había bautizado el poeta y narrador Amílcar Cintrón su taller de

escritura, uno que estimulaba la creación literaria mediante la exploración de

memorias, historias y la búsqueda de voz en los talleristas. Amílcar había

invitado al cuentista Angelo Negrón y a este servidor para que compartiéramos

breves impresiones sobre la experiencia de ser escritor. Los tres (Angelo,

Amílcar y yo) nos habíamos convertidos en buenos amigos durante los años que

desarrollamos la revista de creación alternativa Taller Literario durante los

90's.

Recuerdo como si fuera

hoy esa última sesión de El barco de tinta china cuando procedimos a escuchar

lo escrito por los pupilos de Amílcar. Dos jóvenes destacaron sobre todos los

demás: Ana Teresa Toro (que con el tiempo se ha convertido en una de las principales

voces del periodismo cultural del País, ya sea en la radio o en prensa escrita;

el trabajo creativo de esta narradora -quien también estuvo ligada al panorama

teatral- le ha hecho merecedora de becas y premios nacionales e

internacionales) y Sergio Carlos Gutiérrez.

Fue curioso el gesto

espontáneo y simultáneo que Angelo y yo tuvimos cuando escuchamos el cuento de

Sergio Carlos. Uno que hablaba de diversos dioses instalados en el ambiente

urbano. Literalmente nos quedamos con la boca abierta. Allí, sin lugar a dudas,

había un excelente narrador, esa fue la impresión con la que nos despedimos y

el tiempo no ha hecho más que confirmar aquella intuición.

Con el tiempo volví a

tropezarme con Sergio Carlos. El libro En el vientre de una isla abre con su

cuento Los hijos de Coalibey. Más adelante le solicité un cuento para el

accidentado Taller Literario número 8 (número que íbamos a subir en línea pero

que fue hurtado en el último momento). También lo leí en su propia bitácora en

el ciberespacio. Y ya de forma esporádica me encontraba en los linderos

laberínticos del circuito de librerías del casco urbano de Río Piedras. Esta

vez él era uno de los integrantes de la flamante mesa editora de la revista

Agentes Catalíticos (junto a Juanluis Ramos, Rubén Ramos y Samuel Medina –su

fundador-), publicación que con el tiempo se convertiría en uno de los tres

principales proyectos de vanguardia colectiva y literaria que tuvo la primera

década del siglo XXI en las letras puertorriqueñas: El Sótano 00931, Derivas y AC.

Aquí voy con mis metáforas musicales. Si los Beatles cerraban los 60's y Led

Zeppelin abrían los 70's. El Sótano cerraba esa primera década con dos épocas,

singular presencia mediática y una editorial, y Agentes Catalíticos se desplega

en la que recién comienza con el paso firme que aún lleva su proyecto impreso,

diverso y multi-mediático.

Por todo lo anterior fue

muy significativo asistir a la presentación de la primera novela de Sergio

Gutiérrez Negrón, titulada Palacio. Una velada original que tuvo la marca

registrada del tipo de eventos organizado por Agentes Catalíticos. La pantalla

amplia con un collage de imágenes en el fondo, y al frente dos personalidades

que instalan su nombre con paso seguro en el panorama literario. Me refiero a Cezanne

Cardona, autor de la novela La velocidad de lo perdido, y Manolo Núñez Negrón

creador de la colección de cuentos El oficio del vértigo.

Sergio escuchó

atentamente las reflexiones de Cezanne Cardona acerca de su novela. Después Él

mismo leyó un fragmento de Palacio, y finalizó la velada –que para mí

tenía cierto aire de relevo generacional- con una amena conversación entre

Gutiérrez y Manolo Núñez Negrón. Al día siguiente, si no me equivoco, escuché

un poco más del proceso creativo en Palacio cuando Sergio fue entrevistado por

Rafael Josué Vega para el programa Piedra, Papel y Tijera de Radio Universidad

de Puerto Rico.

Dicho lo anterior, En

las letras, desde Puerto Rico comparte con sus lectores lasimpresiones que Cezanne Cardona compartió en la librería La Tertulia acerca de Palacio,primera novela de Sergio Gutiérrez Negrón.

January 27, 2012

comforter, un cuentito

Candler Park de mañanitas, otra vez.

H despierta

y se endereza, sentándose en su cama. A su alrededor, todo está desperdigado en

una serie de nubarrones de distintas variedades circulares y de colores chatos.

Entre la espesa nubosidad una forma como de silla derretida, plateada. Inhala profundo y aguantando el pulmón

expandido, estira su mano izquierda hacia la mesa de la noche. La palpa, con

duda en la punta de sus dedos. Tumba un vaso de agua. Maldice. Retira la mano

un segundo, la mueve un poco más hacia la izquierda, vuelve a palpar. Sienta la

forma plástica que busca. La toma y la lleva a su rostro. Baja la cabeza, y

acomoda los espejuelos de pasta por sobre sus ojos, pero mantiene estos

cerrados, por unos segundos más. Lo hace con cuidado. Evitando los golpes. Recuerda lo que sucedió la noche (¿el mes?) anterior.

Recuerda el estrépito con el que culminó todo, el azote que hizo

que quedara en silencio, la angustia con la que se deslizó entre las

sábanas perfectamente cuadradas con el comforter.

Abre los ojos pero no ve nada. Los vuelve a cerrar y lleva el brazo izquierdo

hacia detrás de su cabeza, en busca del cordón de la cortina, y lo tira,

haciendo que todo explosione en una luminosidad obtusa. La habitación está

deshecha; testamento de la más indómita y febril desilusión de la que puede sufrir

un hombre que acaba de sobrevivir un accidente automovilístico que claudicó la vida

de su hermana y su novio.

H no tiene

frío, pero teme salirse de entre las sábanas. Lentamente, se quita la mano

izquierda del rostro (la misma que tomó los espejuelos, la misma que tumbó el

vaso de agua y aún sigue húmeda.) Mira por encima de su hombro por la ventana

hacia afuera. Más allá de la escalera que cubre la vista, más allá de la explanada

de asfalto que funge de estacionamiento para el complejo, y más allá de la

verja, puede ver el parque, aun cubierto por una finísima capa de neblina.

Mirándola la pequeña inclinación del terreno, hace descender su mano por entre

las colchas, rozando su muslo, hasta que alcanza la rodilla aruñada y la

detiene.

Continuar

la exploración, lo sabe, significaría dar paso a la certeza de lo perdido.

January 26, 2012

el poema, la poesía, y el pulular

Candler Park hace como dos días, en la mañana.

Caminando a casa con dolor de cuello, me

estaba preguntando hoy que cuál es la relación entre la poesía y el poema. Es

una paja mental, y pensé que podía escribir algo más extenso luego, tras leer

ciertas cosas que tengo pendiente, y que creo que tocan el tema. Pero de todos

modos, cuando por fín llegué a casa seguí pensándolo y, por impaciente, decidí

saltar al vacío en el blog, un ratito, como descanso de todas las tareas que

tengo que hacer. Entonces, ¿cuál es la relación entre la poesía y el poema si entendemos

la poesía como ese algo inasible,

inaccesible, e irrepresentable? Ese algo que nos sobretoma, que nos sobra, y

que nos sobrepasa, ¿puede el poema expresarla? El poema como producción cultural

tiene data histórica: sus formas y contenidos son productos que han

evolucionado por siglos, por lo cual cualquier poema, todo poema es parte de ese sistema literario. Ningún poema sale de

esos parámetros, ningún poema es máquina soltera, en ese sentido. El poema es producción, y, aún el poema más

azaroso, el poema más repentino debe entenderse producción racional porque

recurre al idioma, a esa otra maquinaria del pensamiento. Esto dicho, debe

quedar algún rastro de la poesía en el poema, y quizás ese rastro sea lo único a

lo que podemos acércanos: todo lo demás es tradición, propia o ajena; todo lo

demás está social, cultural, e históricamente predeterminado.

El poema es aquello que dice algo distinto.

Cuando decimos "esa pintura es un poema" nos referimos a esa cualidad esquiva

que sabemos que carga el poema. No obstante, la poesía no es ese algo: dentro de nuestros sistemas de significación la

poesía no es nada de lo que podemos nombrar (¿ah?). ¿Entonces? ¿Entonces, qué tanto de

la poesía hay en el poema? Supongo que sólo su murmullo, sólo el eco de lo que

fue la poesía. Y aún así ¿no es esto una visión bastante optimista? ¿Pensar que

queda algo de aquella cosa que es la poesía? Si la poesía deja

algo, deja algún rastro, debe operar de algún modo. Y si opera, produce. Porque

toda operación es la producción de algo. No sé.

Pienso esto, y luego me incomodo porque esa

concepción de la poesía es demasiado religiosa. Demasiado cristiana, demasiado

mítica y recostada de la inspiración divina, de la irrupción de una experiencia

mística. ¿No debería la experiencia mística trastocarnos y dejarnos incapaces

de producir? Entiendo que sí. Entonces, lo que producimos después es el mero

eco, la mera repetición ya perdida de aquello que no sabemos que fue pero que

fue. Reemplacemos lo de místico con lo

otro. No una experiencia mística, sino una experiencia otra.

La poesía en tanto inasible debe pertenecer

a otro registro. No obstante, depositarla en un registro externo que nos da o golpea

de repente me parece equívoco. Otra

vez, le rehúyo a la inspiración divina. Pero, entonces, si la poesía nos surge

de adentro debe provenir de algún lugar dentro de nuestra biología, como el

pensamiento mismo. ¿Será que la poesía, ese golpe que nos conmueve, nos trastoca

y nos deja en ese lelo tras el cual producimos el poema no es más que la

accidentada aumentación, o disminución de algún químico en ese adentro que en

los campos culturales ignoramos? ¿Ese adentro que no es un vacío, sino algo que

está bastante lleno de cosas pegajosas y órgaons? ¿Podemos pensar la poesía como la repentina conjugación

de ciertas sustancias en nuestro cerebro? ¿Por qué no? ¿Por qué mantenerla en

la pura abstracción y no insertarla a la abstracción de nuestra propia

biología? Si es así, si ese ímpetu se trata de un cortocircuito neuronal,

¿cambia algo? Ese cortocircuito sería la poesía y de él sólo quedaría el trazo

en el poema. ¿Qué causa este cortocircuito? ¿Qué está adentro de los electrones

y neutrones que estallan uno en contra del otro? Por más que busquemos, adentro,

y adentro, y cada vez más adentro, a lo que llegamos, al fin y al cabo,

siguiendo esta línea de pensamiento es a la poesía como algo que nos pasa, como evento o acontecimiento, y aún entonces no

llegamos a nada. Estamos donde comenzamos. ¿Cuál es la relación de la poesía

con el poema?

No sé, y pensarlo me cansa. Puede que no

sea tan complicado. Puede que sea algo que hacemos y en lo que insistimos.

Puede que se trate de otro mito, que no haya tal cosa como la Poesía y todo sea

poema. Esto estaría bien también. No apuesto nada. Pero si es así, ¿cómo

desmitificar si no seguir ahondándonos en él hasta dar con una pared? ¿No sería

esta pared, entonces, la poesía? ¿Haríamos de esta pared, consecuentemente, el

secreto milagroso? Responder la pregunta sería conseguirme otro hobby, así que

por ahora la dejo ahí, porque mañana tengo que caminar a la uni nuevamente.

January 22, 2012

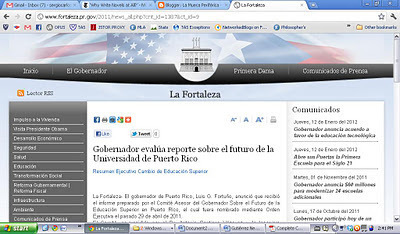

multiuniversidad, una columna

Esta columna saldrá publicada este miércoles, 25 de enero del 2011 en la sección de Buscapié de El Nuevo Día.

---

Multiuniversidad

Entre las páginas del recién publicado y científico informe de reorganización de la UPR, se relata la terrible y brevísima relación de la destrucción de las universidades (utilizando un avanzado vocabulario de post-estos y pluri-cuestiones, y multi-etcéteras). Asunto peligroso, nos avisan inmediatamente, y nos apuntan a las coordenadas del axis del terror: "ideologías de izquierda" y "filosofía postmodernista". Estos males hace mucho infiltraron nuestras universidades, pero nos informan que también, ¡oh dios!, han estado presente hasta en la universidad estadounidense.

El Comité explicará el aterrador origen del tumor a extirpar. Penosamente se nos relata que estas posiciones surgieron en el Norte como respuesta "a la lucha por los derechos civiles, así como la impopular guerra de Vietnam" y, como consecuencia, causaron "inestabilidad" en la gobernanza de nuestra gran y admirable multiuniversidad americana.

Estos funestos orígenes también dieron pie a esa terrible 'filosofía' premarital y multitransversal que ha tocado las trans-partes del hiper-profesorado: el postmoderismo. Suena terrible, como una sopa de alpargatas con comino. El comité nos explicará que éste es una pésima corriente que rechaza "la metodología científica moderna, a la verdad objetiva", que considera "la ciencia es un mito", y también "es una posición de escepticismo ante todo". ¡Anti-ciencia!

No quiero sonar postalgo, pues lo primero que hago en las mañanas es realizar una pregunta antes de investigar mis alrededores y formular una hipótesis acerca de mi higiene, pero voy a detener el chistecito e ir al punchline en el próximo párrafo.

Si construyes un documento en el que la falta de gobernabilidad es deplorable, y que todo aquello que crea inestabilidad debe ser eliminado y descartado, y luego propones que la lucha de derechos civiles y las protestas contra una guerra accidentada han sido históricamente factores de esta inestabilidad, y, por lo tanto, son indeseables, ¿qué estás diciendo? ¿Que el mundo y la universidad serían mejores si estas causas hubiesen sido evitadas? ¿Que el pensamiento crítico tiene que ponerse en hiato en pos de la gobernabilidad? ¿No es uno de los pilares del método científico que toda proposición científica puede ser refutada?

No quiero crear problemas pero, ¿será que el Comité no cree en la Ciencia?

January 6, 2012

elefantes

A veces los elefantes me parecen demasiado alborotosos, sus pasos pierden la gracia que les cantan, sus colmillos se vuelven como navajas, o uñas limadas con celo y malas ganas pa' cortar.

–Los cementerios de elefantes no existen –me dijo alguien, alguna vez.

January 3, 2012

dobles arrebatados y flor de ciruelo y el viento

Hace mucho frío y como no tenía más nada que

hacer, ni ganas de salir a hacer ejercicios para perder las libras adquiridas

tras semanas intensamente familiares, me senté a terminar de leer la novela de

Rafah Acevedo, Flor de Ciruelo y el Viento,

que me trajo mi hermanita cuando vino a visitarme, disfrazada de regalo

sorpresa, a pesar de que yo le había ya hecho el pedido. Pues, sí, después de

un plato de arroz con habichuelas, y un café, y todavía con frío, y la novia

ocupada en sus cuestiones coloniales, la terminé. Quise escribir una reseña,

pero en realidad me parece que la de Rubén Ríos Ávila, "Humor de amor perdido"

le da a los principales clavos y a algunos más. Cuando la cerré me acordé que éste,

en su reseña, recuerda una anécdota de Beatriz Sarlo en la que se contraponen

Borges y Arlt, como una pareja de contrarios (aunque para mí son más como dos

caras de dos pesetas distintas que de casualidad comparten un mismo bolsillo

apretado de un mahón gastado), y recurre a mezclarlas, confundirlas, para así

describir al narrador de la novela. Esta imagen me parece capturar la esencia

del libro, que al fin es un libro de dobles arrebatados (Reloj y Li Yu, el

Emperador Young y el General de los Comedores de Peces, la lectura china y la

lectura tropical y la lectura china tropical, etcétera, etcétera, y etcétera). Digo arrebatados tanto en su sentido diccionarístico, como en su sentido mafutero, porque a veces me reía, o porque a veces detenía la lectura y pronunciaba algo que aparentaba ser chino para descubrirme diciendo coca cola, o mofongo; y porque a veces me encontraba haciendo la lectura exoticista, sintiendo que me leía alguna leyenda china, como salida de Dynasty Warriors, hasta que un footnote me recuerda alguna zanganería que el personaje editor piensa necesaria, o, que, de hecho, es supremamente necesaria. Anyways, la cita de Rubén:

El narrador idiota

de Acevedo es, siguiendo esta observación de Sarlo, como un Borges que

despierta por la mañana convertido en Roberto Arlt, pero que, en vez de

preocuparse por su metamorfosis, como la madre, el padre y la hermana de

Gregorio Samsa, que no lo dejan tranquilo, se da a la tarea minuciosa de ocupar

su nueva identidad, tratando, con los pocos recursos que su recién empobrecido

vocabulario le permite, de seguir siendo uno de los escritores más cultos del

mundo conocido. En este alucinado cruce de identidades literarias, el narrador

erudito ha perdido la capacidad del control analógico y confunde la

gimnasia con la magnesia. La escritura ideográfica de los caracteres chinos se

convierte para Acevedo en una metáfora, en un espejo donde todo es capaz

de reflejarse. Es difícil distinguir dónde empieza la filología y dónde termina

la charlatanería en esta sarta interminable de foot

notes, de notas literalmente al pie, podría incluso decirse,

postradas, ante el poder de la letra.

Acevedo transita la

fina y delicada cuerda del humor, sin redes. Para burlarse de la erudición hay

que ser erudito. Para no tomarse la literatura en serio hay que haber leído

como un demente. Y para escribir sobre la melancolía de la desmemoria hay que

tener una memoria de elefante.

December 18, 2011

sobre el arte de la cita, escribe sarlo sobre benjamin

El arte de la cita une dos cualidades que Benjamin cultivó personal e intelectualmente: la amistad y la reserva. Su correspondencia con Scholem y su correspondencia con Gretel y Theodor Adorno son una prueba: cartas a la vez sinceras y escondedoras, donde no se dice todo lo que el otro espera, donde la vocación de secreto, que Benjamin cultivaba, se mezcla con la necesidad de comunicar y el reclamo de ser leído. El arte ejercido por Benjamin en estas cartas es parecido al de la cita: toma la palabra de su interlocutor, da vueltas alrededor de ella, le responde y, muchas veces, vuelve a transcribirla en la carta propia. Hospitalario a las sugerencias que recibe, amistoso y ávido de diálogo, Benjamin es también mesurado y muchas veces misterioso. Siempre, sin embargo, necesita de ese impulso que es el texto ajeno, la relación íntima con la escritura de otro, para su propia escritura.

Cuentan que Benjamin era un conversador fascinante; como escritor, esta cualidad dialógica lo empuja hacia la cita, esa amistad con la escritura ajena, que es a la vez un reconocimiento, una competencia y un combate. Su reserva lo llevó a trabajar la cita con las prevenciones con que un cuerpo toca a otro cuerpo desconocido, haciéndola pasar primero por sus cuadernos de notas, para acercarla, en el movimiento de la caligrafía, a la respiración de su escritura.

La cita no es sólo la presentación de una prueba de lo que se quiere demostrar (como en los escritos convencionales) sino una estrategia de conocimiento. Si la verdad del Libro no escrito se descubre en esos miles de citas, ellas también le permiten a Benjamin mostrar su gusto por el aforismo, que depende básicamente de su forma literaria, de la capacidad de compactación de la idea en escritura, que ha renunciado a la retórica de la argumentación para apoyarse en el recurso poético de la presentación inmediata. La cita comparte con el aforismo su brevedad y su aislamiento respecto de un texto corrido. En realidad, toda cita significativamente elegida funciona como aforismo, una vez que ha sido separada del original donde su encadenamiento es fuerte. Extraída de su espacio primero, la cita pierde las cadenas que la unían a la argumentación que éste presentaba.

"El Taller de la Escritura", Beatriz Sarlo, en Siete ensayos sobre Walter Benjamin.

[Tropecé con un fragmento mayor del texto de Sarlo en el blog "Poder, espacio y ambiente", y luego lo googlié y encontré el texto entero, linquiado arriba. ]

December 15, 2011

sobre el world literature y la diseminación de la identidad, escribe duchesne winter

La

globalización de los mercados editoriales y académicos ha ido abriendo un nicho

exotista nada despreciable bajo la categoría de World Literature o Literatura Mundial, algo parecido a la World Music o Música-Mundo. Pero siempre

se trata de un producto editorial, académico y publicitario procesado y

re-exportado por los centros transnacionales. Se debe mantener la sospecha sobre

esa regulación centralizada de pautas, modas y celebridades literarias

tercermundistas "espontáneas", si bien no se debe negar la oportunidad que tal

apertura significa para cientos de autores de la periferia. Sin embargo, el

mejor antídoto contra la guetoización exotista que imponen los mercados es el

comunismo literario asumido como modo de diseminación de la identidad. Sin

necesariamente prescindir del sustrato comunal que le aporta su historia local,

en lo que éste significa como material literario y escenario de enunciación, el

autor de origen colonial, poscolonial o subalterno debe probar la potencia

diseminadora del evento literario asumiendo las tradiciones cosmopolitas y

haciéndolas pasar por el plasma del comunismo literario y su paradójica

incomunidad de orígenes. Si en algo sirven la hibridez y las fronteras es como

puentes hacia el comunista no lugar

de lo literario invocado por las plurales estéticas del lenguaje.

Fugas Incomunistas de Juan Duchesne Winter