Sergio Gutiérrez Negrón's Blog, page 42

July 27, 2011

En una de las entrevistas que estoy traduciendo, el inmig...

July 26, 2011

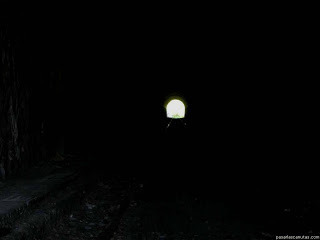

el túnel, una columna

Esta columna saldrá publicada en Buscapié de El Nuevo Día mañana, miércoles, 27 de julio del 2011. Aquí la pongo un poquito adelantado.

Hay algo en el asesino confeso que nos hace detenernos, por un breve segundo, y asomarnos al espeluznante pozo del morbo. Algo terriblemente reconfortante, también. Es mucho más fácil pensar una catástrofe como la de Oslo hace algunos días, y la de Virginia Tech, en el 2007, que detenernos a pensar las ciento y pico de muertes que parpadean en el día a día puertorriqueño.

Es más fácil, cómodo, procesable no sólo porque estén lejos sino porque existe un perpetrador que se identifica, que firma el atentado. Es más interesante, también. Mejor material para películas, literatura, canciones y columnas. Inmediatamente, nos tornamos coquetos, atamos su nombre a adjetivos saludables, dotamos su asqueante locura con una poética del mal, una introspección quijotesca; se observa su trazo, dándole a la catástrofe algo de museo, de exposición malévola.

Hay cierto atractivo. Hace cuatro años, tras la catástrofe de Virginia Tech, se publicaron las listas de lecturas del responsable, sus escritos de una clase de escritura creativa se volvieron materia de indagación. Había hecho las mismas lecturas que cualquier estudiante subgraduado de una universidad americana, pero su masacre hizo que se sacasen a colación una o dos, las "profundas": debían haber claves allí. No importaba el carácter fallido de sus escritos: en el fallo estaba su belleza, su genio.

Lo mismo, ahora, con el último desgraciado (deberíamos olvidar sus nombres, regalarle el frío vómito de la omisión). Varios periódicos internacionales ya mencionan, salivando, el supuesto manifiesto de 1, 500 páginas que posiblemente escribió, el video que subió a YouTube, los libros a los que le había dado "Like" en Facebook. De repente, se hace una selección arbitraria: se dejan los textos oscuros, los textos que pudieron haber inspirado su vulgar despliegue extremista, y con ellos comienza a construírsele el aire de misterio.

El rostro del infeliz de repente se hace aún más ilegible, adquiere una tonalidad oscura que huele rico y atrae, porque tiene más poesía que el crimen sucio, puerco; el crimen que suda y que se riega como varicelas en nuestra isla. Nuestro crimen banal: ese cometido por tipejos que desaparecen en el bajomundo, o que se suicidan después. Ése que realmente nos debe preocupar. Nadie busca qué han leído esos, qué películas, qué canciones pudieron haberlos inspirado. Demasiado cerca. Demasiado rústico.

July 24, 2011

itinerarios del hombre caja

1.

El hombre salió del río sin cabeza. O, por eso de acarrear precisión, tenía cabeza, pero en vez del tradicional cráneo de ascendencia homínida, tenía una caja, cuadrada, marrón, desechable, con una estampa que advertía acerca del contenido "Frágil", coronando el cuello. Vestía un gabán—un traje de tres piezas de chaqueta blanca, pantalones color burgundy, y un chalequito interior de un tono tinto de verano. Tenía manos de humano, eso sí, puesto que emergió del estrecho riachuelo caminando con ellas en el bolsillo, totalmente seco, y con un flow medio de jazzman, medio de cantante de reggaetton, o hip hop. Quizás por esto fue que supe que era negro, o que si tuviera rostro, el rostro fuera negro, de nariz ancha, y quizás un afro culminando en unas patillas voluminosas, como las de Alex Cuba.

Yo estaba en la orilla. Una orilla como de playa, a pesar de lo de río, muy parecida a la de Ocean Park, con el edificio ese destartalado detrás de las palmas, el que dicen que fue un hotel, y frente al cual una señora vende hot dogs desde los noventas, o vendía, porque hace tiempo que no voy. Me quité los audífonos y puse en el suelo la botella blanca que tenía y cerré los ojos un poquito, como hacemos los miopes para ver mejor. No me había confundido: el hombre de la caja por cabeza caminaba hacia mí. A pesar de su ritmo, de su actitud nonchalant, supe que tenía que huir.

Justo antes de que echara carrera, recordé que había una novela de Kobo Abe que se llamaba The Box Man , y que según su sinopsis se trataba de un hombre que tenía una caja por cabeza. Nunca la he leído, pero recordé que había visto su descripción en Amazon hace como cinco años, cuando leí dos veces corridas Woman in the Dunes, y sentía que me había tropezado con una joya. Así, con ese recuerdo relámpago, me percaté que soñaba.

2.

Hace tiempo que no ponía nada acá. Por eso, esto.

3.

El otro día fui a una lectura de poesía acá, y le compré un libro a uno de los tipos que leyó: Rauan Klassnik, el libro Holy Land. Son poemas cortos, buenísimos.

Acá uno:

The day he was hanged my wife and I sat at a bar, bewildered by the speed and beauty of a sushi chef. Everything he does—each wrap, each cut—says we are immortal. Especially when he plants the mutilated head and torso of a lobster in a bowl of ice, its long feelers tasting the air, and in a small dish its flesh. My wife's hand is hot. I can feel eternity tightening around us. I can feel the bones in it gleaming. In the doorway of his cell, he looked at the guards as though they would tell him he had a chance—and we walked with him, to his death, singing.

4.

No quiero comentar nada acerca del cabrón de Oslo. A veces, la violencia debe ser enterrada: un vómito de silencio sobre el nombre del malhechor.

5.

Vi blues en vivo el otro día, en Blind Willy's. El hombre tocaba su instrumento con los dientes. Y las parejas bailaban. Le tome una foto al saxofonista, porque cantaba mientras el bandleader descansaba, y lo hacía con lo que me pareció verdadera angustia azul.

June 22, 2011

archipiélago, una columna

Esta columna fue publicada el miércoles, 22 de junio del 2011, en el Buscapié de El Nuevo Día. La subo acá por motivo de archivo.

Rubén escribe que el problema de Puerto Rico es que es una isla, haciéndole eco a Piñera y su 'maldita circunstancia del agua por todas partes'. Margarita pinta, en un poema, una ínsula aplastada por la risa. Para Walcott, el mar es historia y Julia de Burgos aclamó las olas como un suicida de Westerns a su tren. Benítez Rojo insistía al Caribe como una serie cambiante de repeticiones, y Glissant, que siempre existimos en relación: un archipiélago.

Este fin de semana conduje casi 20 horas, con breves paradas, desde el sur de los Estados Unidos hasta su Medio Oeste y all the way back again: una mezcla de respiro vacacional y viaje de mudanza, solo para recordarme lo mucho que la condición isla condiciona. Cuando niño, ir de Caguas a Ponce me parecía eterno. En los veranos, el viaje vacacional hacia Cabo Rojo se presentaba paralelo a la misión del Apolo 11. Ahora me percato de cómo mis concepciones espaciales pertenecen a mi contexto de toda la vida: islas. Y así me acostumbro a que acá los marcadores de la distancia recorrida sean los habituales letreros, el tipo de animal que muere en el costado, los carros de familia que recorren siete horas para llegar al mar, y, de vez en cuando, la arboleda cercenada por ristras de tornados.

Regresemos: la bendita circunstancia de agua por todas partes. Aceptar el contexto, pensarnos parte de los pueblos del mar (a pesar de que soy de estirpe de montaña). Quizás eso sea lo que falta: insistir en el contexto, en nuestro islismo, para así poder mirar a nuestro alrededor y comenzar a pensarnos Caribe: realmente Caribe, en su totalidad de islas repetidas, en su totalidad de armonías discordantes. Insistir en nuestro islismo, aunque estemos encerrados en un cinturón de edificios que obstaculizan la vista al mar, y que nos hace olvidar que a menos de dos horas siempre encontramos agua. Pensarnos Caribe y de ahí una ética que no discrimine con el dominicano por su dominicanidad, con las señoras de las 'islitas' por su islitismo. Pensarnos Caribe: bajarnos del crucero y no emular prácticas exotizantes, sino ver a compueblanos, de idiomas distintos, de nacionalidades distintas, pero compueblanos. Y así, finalmente, volver a unirnos al archipiélago.

June 20, 2011

partículas

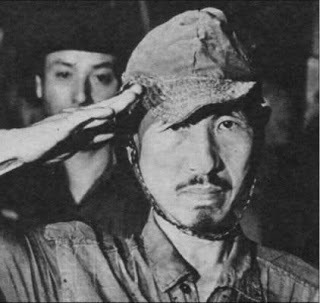

En 1944, en los últimos estragos de la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés envió a un joven soldado, el teniente Onoda, a una isla remota de las Filipinas para que emplease tácticas de guerrilla contra un mínimo asentamiento de Aliados. Tenía veinte años. Antes de que abordase el avión espacio bélico. Le prohibieron suicidarse, y prometieron que regresarían por él. El joven Onoda amaba su patria.

En las afueras (de la isla, de Onoda), la guerra terminó meses después. Adentro, duró veintinueve años más. Durante este tiempo, el enemigo tiró hojas que explicaban que el Nipón se había rendido, envió equipos en búsqueda de ese ahora-dinosaurio en el que se había convertido el teniente, pero éste pensó que todo era propaganda. Era imposible que un imperio cayera en cuestión de meses. La idea de la bomba nuclear, supongo, le era impensable. Japón prometió que volvería por él. Y Onoda era un tipo paciente.

Cuando abandonó la jungla, en marzo del 72, tenía cuarenta y ocho años. Sólo se rindió cuando trajeron a la única persona a quién le creería: su capitán, ahora anciano. Onoda regresó a Japón sólo por tres años, antes de huir a Brasil. Según dicen, pensó que la sociedad japonesa que le dio la bienvenida era una caricatura de lo que fue, una carcasa. El viejo Onoda estaba defraudado.

Más allá, en Rusia, en el 86, una explosión hizo toser a un reactor nuclear en Chernobyl y entonces fue nacida la peor crisis nuclear. En esa primera época en la que la Unión Soviética ignoraba lo sucedido, algún burócrata dio la orden de que, al tope de uno de los reactores, se izara la gloriosa bandera roja. Un mes después, la radiación había carcomido la gaya. Cuando se reportó lo sucedido, quizás el mismo burócrata volvió a dar la orden. Otra bandera roja. Un mes, y luego otra, y otra. Cada vez, un soldado se hacía un poco menos humano, un poco más material radioactivo. La bandera tenía que permanecer allí.

Más allá, en Rusia, en el 86, una explosión hizo toser a un reactor nuclear en Chernobyl y entonces fue nacida la peor crisis nuclear. En esa primera época en la que la Unión Soviética ignoraba lo sucedido, algún burócrata dio la orden de que, al tope de uno de los reactores, se izara la gloriosa bandera roja. Un mes después, la radiación había carcomido la gaya. Cuando se reportó lo sucedido, quizás el mismo burócrata volvió a dar la orden. Otra bandera roja. Un mes, y luego otra, y otra. Cada vez, un soldado se hacía un poco menos humano, un poco más material radioactivo. La bandera tenía que permanecer allí.

(Quizás dos anécdotas aisladas no den para una columna que fluya, pero tampoco una partícula aislada hace reacción atómica. Me gusta pensar que sí tienen algo de buscapiés, entiéndase, catalizadores de charla. Que sí tienen algo radioactivamente contemporáneo, algo de átomos disparados uno en contra del otro, con el potencial de crear energía, o de decir algo del nacionalismo cegato, por un lado, de la actual crisis en Fukuyana, por el otro; de todos esos sueños que fulguran con ese brillo de uranio).

Esto es el borrador de una columna que escribí cuando lo de los reactores nucleares em Japón, pero que nunca publiqué.

June 5, 2011

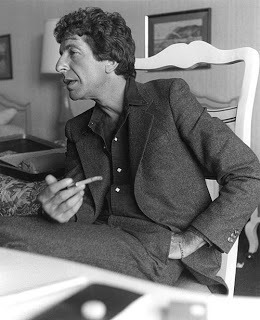

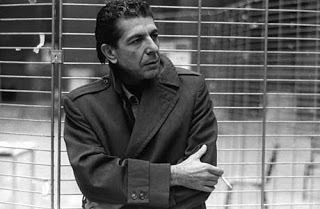

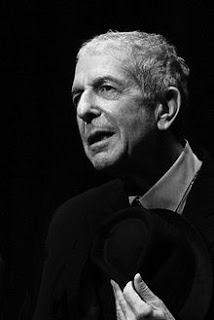

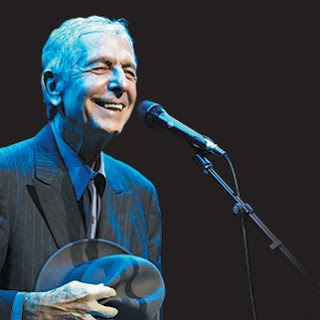

a visit to the tower of song, un post sobre l. cohen

1.

El canadiense errante tiene una canción de Juana de Arco que funciona como poema místico. En ella, una voz gruesa, nos cuenta una historia. Imagínate, me imagino que dice, las llamas están siguiendo a Juana de Arco, mientras viene corriendo en su caballo. No moon to keep her armour bright, no man to get her through this very smoky night . Ella, atada al árbol adulterado. La gente gritando a su alrededor. Las llamas encendiéndose. Entonces, she said, "I'm tired of the war, I want the kind of work I had before, a wedding dress or something white, to wear upon my swollen apetite".

Me imagino que ella columpea su cabeza de lado a lado, y cierra los ojos brevemente. Acto seguido, escucha la voz: me alegra oírte hablar así, dice, sabes que te he visto correr día a día, y algo en mí busca vencerte, a ti, lonesome heroine. ¿Quién eres?, pregunta Juana, al que está debajo del fuego.

"Pues, soy fuego", responden las llamadas, "and I love your solitude, I love your pride."

Juana lo mira y le sonríe. Vuelve a cerrar los ojos, y decide dejarse ir. Alguien, por fin, la quiere. Entonces, "Fuego", dice ella, "haz de tu cuerpo un poco más frío, que te entregaré el mío, para que me aguantes". Y, diciendo esto, she climbed inside, to be his only bride, and deep into his fiery heart, he took the dust of Joan of Arc, and high above the wedding guests, he hung the ashes of her wedding dress.

Estando allí, en lo profundo de su corazón ardiente, nuestra guerrera mística entendió, que si él era el Fuego, entonces ella debió hacer sido siempre madera. Y repite, if he was fire, oh then, she must be wood.

Y desde el público, el canadiense errante, que sufre por esa necesidad de querer conocer el amor y la luz, el amor de algo más grande, la ve quemar, la ve llorar, y eleva la pregunta, antes de tararear lleno de dolor, myself I long for love and light, but must it come so cruel, and oh so bright?

2.

Conocí a Leonard Cohen un verano del dos mil siete, creo. Hacía calor y tenía dos trabajos. El primero era en la Universidad de Puerto Rico. En la biblioteca de Música. El segundo en Guaynabo, en una oficina demasiado pequeña de Santillana, barajeando archivos de derechos de autor, entre otras labores mal pagadas. El cubo-oficina lo compartía con tres personas más: mi jefa inmediata, una muchacha linda de nombre M., y Enrique, al que algunos le decían Honduras.

Esos días los vivía en Santa Rita. Primero, en un apartamentucho de tercera, que tenía un balcón de primera. Idealmente localizado entre la calle Manila y la Jorge Romany. Después, pasé a un apartamento en lo que le solían llamar Villa Panties. La fecha de expiración de mi contrato de vivienda coordinó perfectamente con el regreso de mi novia de esos entonces a su pueblo. Por lo cual me dejó las llaves de su apartamento por un tiempo.

Mis días eran bastante predecibles. Me levantaba, esperaba entre cinco minutos a una hora en una parada de la AMA. Tomaba el bus. Llegaba a Guaynabo. Me preparaba un café de maquinita. Subía y leía en lo que llegaba la jefa.

Todavía puedo hacer una lista de los textos leídos en ese primer mes del verano: Rayuela, A moveable feast de Hemingway, La mujer en las dunas de Kobo Abe, No todas las suecas son rubias, Exquisito Cadaver de Rafah Acevedo, y a Oliverio Girondo (mucho Girondo).

A veces, cuando salía, Enrique me ofrecía llevarme a la estación del tren urbano. Su carro estaba a punto de caerse en pedazos. No tenía acondicionador de aire. Hacía ruidos al doblar a la derecha. Olía a alfombras quemadas. Un día, tomó un disco, un disco grabado, sin caratula, sin escritura, dorado, y lo empujó dentro del tocadiscos.

"Escucha a este hombre", dijo, "es dios".

3.

Hay otra canción de Cohen, en la que el canadiense está doblado sobre su escritorio en Nueva York, son las cuatro de la mañana, y mira por la ventana. Diciembre está acabándose, y nieva un poco. Desde donde está, escucha música en la calle Clinton. En la carta, le escribe:

He escuchado que estás construyendo una casa en lo hondo del desierto. Que vives por nada ahora. Espero que estés manteniendo algún tipo de récord. Sí, Jane llegó un día con un rizo de tu cabello. Me dijo que se lo diste la noche que decidiste irte, salir en blanco.

¿Llegaste a salir en blanco alguna vez?

Ah, la última vez que te vimos te veías mucho más viejo. Tu famosa chaqueta azul estaba rota en el hombro. Habías ido a la estación para esperar a todos los trenes. Pero regresaste a casa con las manos vacías.

Entonces, Cohen se detiene un momento, se lleva al bolígrafo a los labios, y lo sigue con un trago de su vodka. Se acomoda la colcha por encima de sus hombros. Lanza un vistazo al cuerpo que duerme en la cama y regresa a la carta. No escribe nada por un momento, piensa, ¿cómo decirle que trató a mi mujer como si de su vida se tratase? ¿cómo decirle que cuando me la regresó era la esposa de nadie?. Menea la cabeza, regresa el bolígrafo al papel:

Ella te envía saludos, mi hermano, mi asesino. What can I possibly say? I guess that I miss you, I guess I forgive you, I'm glad you stood in my way. If you ever come here, for Jane or for me. Your enemy is sleeping, and his woman is free.

Sí, supongo que te doy las gracias, por haberle quitado el dolor de sus ojos. Yo ya me había rendido, pensaba que estaba ahí fijado para siempre, por eso nunca intenté.

Y Jane regresó con un rizo de tu cabello. Me dijo que se lo diste la noche que decidiste irte, salir en blanco.

Sincerely, L. Cohen.

4.

A la semana de haber llegado Atlanta, anunciaron que Cohen tocaría en el Fox Theater en dos meses. La taquilla costaba alrededor de ochenta dólares. Yo tenía cincuenta en mi cuenta, pero fui al banco, abrí una tarjeta de crédito, con la única misión de comprar el boleto. Eso hice.

Dos meses más tarde, estaba en un bar esperando que dieran las ocho de la noche. Llegué dos horas antes del show. Me bebí cinco cervezas, por mi cuenta, y releí pedazos de La mujer en las dunas. Por nostalgia. Cuando entré al show, se me acercó un ujier y me preguntó si estaba solo. Le dije que sí. Me dijo entonces, que si quería, me podía mover a la tercera fila. Que tenían dos asientos libres y le darían upgrade a dos personas que estuviesen solas.

En la tercera fila, me senté al lado de una mujer mayor. Debía estar alrededor de los sesenta años tardíos. Justo antes de que comenzara, la mujer me miró, me sonrió, y me preguntó, "¿Cómo conociste a Cohen?"

Le conté esto mismo que a ustedes. Ella, con su voz balanceada en una cuerda entre débil y ruda, me dijo que ella lo conoció cuando entró a la universidad, antes de que fuera músico. Lo conoció como poeta, me dijo, y se enamoró. Había bajado "de las montañas", para estudiar en la ciudad. Allá arriba, aclaró, era la mejor bailarina de su pequeño pueblo. Al llegar a la universidad, descubrió que era nada, me dijo, y rió. Durante esos días se dio cuenta que todo lo que aprendió en los pasados dieciséis años de su vida había sido material desechable. Y, en esa primera depresión, alguien le regaló "Let's compare mythologies", de Cohen, y todo cambió. Le dije que nunca había leído su poesía. O sus novelas. Me dijo que lo hiciera, aunque no eran excelentes. Te voy a contar algo que no le cuento a muchas personas, me dijo. En esos días, yo vivía con una compañera de casa que era pintora. Ella también estaba enamorada de Cohen….

Entonces, Rita me contó su vida. Me contó, durante una hora, cómo intentó escribir poesía, cómo ella y su amiga condujeron hasta Canadá porque alguien les dijo que les presentaría a Cohen, pero que cuando llegaron, éste se había ido. Me contó, luego, cómo casi cinco o seis años después, cuando el canadiense ya era famoso por su música, ella y su amiga compraron un boleto y se fueron a algunas islas griegas, pro semanas, en búsqueda de la casa en la que supuestamente estaba viviendo Cohen. Cuando llegaron, él ya se había ido.

5.

Aquella tarde del verano del dosmilsiete, antes de llegar a mi casa y bajar la discografía de canadiense, me quedé en cero escuchando la canción que puso Enrique. Se estacionó ilegalmente frente a la estación, y la puso una vez más.

"Escúchala bien, cabrón" dijo, con su acento hondureño.

June 1, 2011

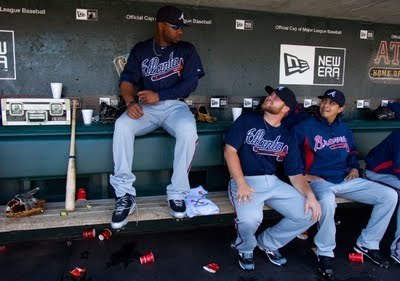

dugout (o, F. me regaló un marca-páginas).

Ya pronto se cumplen dos años de haber llegado aquí. Cada vez se hace más cierta la máxima con la que F. me despidió. Aunque, a decir verdad, no la pronunció. Me la dio escrita en un marca-páginas que él había hecho y que, en mi subsiguiente viaje de Atlanta a Salamanca, perdí—recuerdo tenerla en el avión, pero no la recuerdo al aterrizar.

Además de sus tallados—era un pedazo de maderita fina, ¿qué más esperar de un ebanista?—tenía un dibujo de una bola de béisbol. Una bola como en negro, con las líneas en un rojo marrón que parecía sangre que comienza a secarse. Por eso me gustó. Al otro lado, tenía las palabras. Lo que queda es guardar silencio, sonreírle, no decir nada, a aquél que racionaliza su estadía en el dug-out, mientras critica los que se matan en pleno juego. Quizás esa no sea la cita correcta. No. Estoy seguro que no es la cita correcta, que se trata de mi propia tergiversación. Era más breve, más contundente.

El punto es que es cierto. Lo que queda es guardar silencio y sonreírle. Escuchar al bateador que promete home runs pero que lleva la temporada sentado. Decirle que tiene la razón, darle un toque en el hombro, apretar bien el bate y salir al juego. El punto es que es cierto. Lo que queda es guardar silencio y sonreírle. Escuchar al bateador que promete home runs pero que lleva la temporada cerrado. Decirle que tiene la razón, darle un toque en el hombro, y regresar al banco.

A veces me imagino a F. filosofando un poco, después de la entrega del obsequio esfumado, diciendo algo similar a "el juego no es la salida, el juego es el movimiento; no justificar lo estático, el juego es saber esquivar las balas; saber regresar y no incomodar al come-banco, es sonreírle. El juego es sonreír. O buena parte del juego se trata de sonreír. Del resto, nadie se entera más que el que juega".

Son las ocho de la mañana. Esto no es lo que me senté a escribir originalmente. Siempre es raro despertarse en casa ajena. Sonreírle a la que duerme con una sonrisa distinta a la que se refería F. (el imaginario); una sonrisa de un jugador a otro.

¿Quieres una canción? Pues, toma. El señor Akinmusire y sus confesiones a la hija aún no nacida.

May 22, 2011

función de medianoche (o, hay tiempo para una historia)

Ella me pregunta que si hay tiempo para una historia. Por un momento pienso que me está ofreciendo una, preguntándome a mí si tengo tiempo, para escuchar algo sucedido. Le pregunto, ¿tienes una historia? Se ríe. O, mejor dicho, escribe una risa.

Estamos hablando por internet.

Dice que no, que soy yo el que tengo que contar la historia. Que ella es mi público nocturnos, tecladea, equivocándose en la última ese. Hace notar el gazapo.

Todo esto es parte de una dinámica algo nueva para mí. Así que intento buscar una historia, una anécdota fresca. Entonces, me da algo de miedo de que ya le haya contado todo. No todo de mí, pero todo mi acervo de historias. Esas que acumulo de la radio, o de libros de no-ficción, o biografías, o de documentales que he rescatado como un viejo archivista de provincia, con la idea de practicar más y más el arte de narrar historias a personas. Por un momento se me ocurre pedirle tiempo, tomarme unos minutos para sacar una anécdota propia y darle estructura narrativa. No tengo que hacerlo. La comunicación electrónica nace de la paciencia. Recuerdo un doctor que observé mientras almorzaba ese día. Le escribo.

"Mientras almorzaba frente al Cox, una ensalada deliciosa, con habichuelas (nunca había puesto lechuga con habichuelas), había un doctor al lado mío."

"Un tipo joven."

"De esos doctores que cuando los ves te asustas, porque se ven como de tu edad y porque a uno les gusta los doctores viejos, paternales, o maternales."

"Aja", escribe ella, y siento que se está desesperando.

"Pues, estaba en el teléfono. Seguía marcando un número y nada. Cuando por fin le responden, habla un rato, pero yo me distraigo y termino no prestándole atención. Pero, cuando sintonizo nuevamente, está diciendo que luego de algunos intentos de revivir a alguien, (no me acuerdo el nombre que dijo) no lo habían podido lograr. Dice que por el "accidente", el paciente tenía las costillas quebradas. Y comenzó a dar detalles.

Ella pone una carita en el chat, de esas que se forman con dos puntos y una ese. Me la imagino tirando el labio para un lado, como hace. Tan bonita.

"Y luego hay un silencio. Y repite, sí, señora, eso, no pudimos revivirlo. En serio, señora, y hay como largos silencios entre los momentos en los que dice eso, y se pone de pie y comienza a caminar como de un lado a otro…"

Ella dice, "Parece una historia de T. Capote".

"No he leído historias de Capote. Pero el doctor camina hasta que cuelga el teléfono al rato. Y se sienta, y no hace nada. Literalmente, se queda sentado y ya. Yo comí (me tomó como veinte minutos), y el tipo estuvo sentado todo el rato. Mirando la pared, o los zafacones, no sé".

Ella pregunta, "¿Y le dijiste algo?"

"Nop", le respondo, "¿Qué le voy a decir? Ese es el tipo de momento en el que quieres añadir algo, decir una de esas cosas como de novela decimonónica, una sentencia fuerte. Pero no te llega nada."

"Entonces te fuiste y ya", dice ella.

Y añade: "¡Qué fuerte!"

"Super anticlimático", digo yo.

"Qué fuerte esa media conversación", dice ella y la veo diciéndomelo, en su colombiano.

"Pero las cosas son anticlimáticas en la vida real, supongo", le digo, porque por internet uno puede decir estas cosas sin sentirse como un tonto, o queriendo sentirse como un tonto, sin la necesidad social del bochorno por aquello que suena a refrito.

"¡Concordo! Estoy de acuerdo", dice, "Voy a tener pesadillas"

"Ay, lo siento, A., nunca te cuento cosas bonitas".

Se ríe, con jotas, y continúa: "No te preocupes que entre eso y los mil venados muertos al lado del camino voy a tener una producción de sueños fabulosa."

No sé de qué está hablando, pero me río. Porque así mismo habla ella. Así de articulada. A diferencia de otros. A diferencia de mí.

"¿Venados muertos?" Le pregunto, "¿dónde?"

Acto seguido, ella me cuenta una historia, una historia del viaje que hizo esa semana alrededor de los Estados Unidos, de cómo por las carreteras del nortes hay signos de venados saltando para prevenir a los conductores, de cómo la primera vez que los vio fue en Francia, y se rió, pero en estos días, a diferencia de aquél sojourn francés, fue diferente, trágico, una cadena intermitente de venados muertos, dice, cada equis cantidad de millas, un animal desbocado, un pequeño arroyo, finísimo, en carmesí deslizándose de su boca. Quizás lo adorno ahora. De seguro lo adorno ahora. Pero eso es lo rico de que el fragmento de la conversación que copié, con la intención de ponerlo aquí, se acabe antes de que ella me la cuente. La ausencia de un original permite la tergiversación, la literalización. Pero sigue siendo su historia. O nuestras historias. Cuando ella se desconecta y yo me desconecto, me regreso a mi cama, a dormir, y me siento como el artesano residente, el campesino sedentario del que habla Benjamin (recién releí El narrador, porque ella me instó), que intercambia historias de lo local con el marino mercante, que trae historia del más allá, y que en este caso tiene nombre de mujer y pelo largo, y rizo.

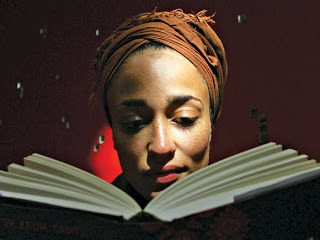

May 21, 2011

everything flows freely into you, dice doña Smith

Leí esto hace algunos meses en el blog de Celibelle. Me pareció chévere. Cosas veredes, Sancho, pensé. Y entonces lo olvidé. Hace algunos días, cuando llegué a mitad de la primera parte de mi proyectito matutino, salí a ver una película con A.M, y me dije, coño, esto está directamente relacionado a lo que estoy escribiendo. Línea que, al llegar a casa, me recordó este pedazo que pongo a continuación. Es un fragmento de un ensayo (de esos de auto-ayuda literaria que se dan en los talleres literarios o en los MFAs americanos) de Zadie Smith, titulado That crafty feeling acerca de su escritura. Gracias otra vez a Celi, por conseguírmelo.

In the middle of a novel, a kind of magical thinking takes over. To clarify, the middle of the novel may not happen in the actual geographical centre of the novel. By middle of the novel I mean whatever page you are on when you stop being part of your household and your family and your partner and children and food shopping and dog feeding and reading the post—I mean when there is nothing in the world except your book, and even as your wife tells you she's sleeping with your brother her face is a gigantic semi-colon, her arms are parentheses and you are wondering whether rummage is a better verb than rifle. The middle of a novel is a state of mind. Strange things happen in it. Time collapses. You sit down to write at 9am, you blink, the evening news is on and 4,000 words are written, more words than you wrote in three long months, a year ago. Something has changed. And it's not restricted to the house. If you go outside, everything—I mean, everything—flows freely into your novel. Someone on the bus says something—it's straight out of your novel. You open the paper—every single story in the paper is directly relevant to your novel. If you are fortunate enough to have someone waiting to publish your novel, this is the point at which you phone them in a panic and try to get your publication date brought forward because you cannot believe how in tune the world is with your unfinished novel right now, and if it isn't published next Tuesday maybe the moment will pass and you will have to kill yourself.

Zadie Smith, That crafty feeling

literatura aquí, columna

Esta columna fue publicada el miércoles, 27 de abril del 2011, en el Buscapié de El Nuevo Día. La subo acá por motivo de archivo.

Esta columna fue publicada el miércoles, 27 de abril del 2011, en el Buscapié de El Nuevo Día. La subo acá por motivo de archivo.

Literatura aquí,

Recién esta semana salió mi primera novela, "Palacio". Se lo comenté a uno de los instructores que trabaja conmigo y, con el ceño fruncido, sentenció que publicar en Puerto Rico es como encender un fósforo en un desierto, o en el fondo del Atlántico, no recuerdo. Lo dijo con algo de enojo, del resentimiento de viejo que ha publicado poemas de juventud y añora supuestos tiempos en que se solía escribir Escritor con mayúscula.

En un momento en el que se están publicando más libros que en ningún otro, y en el que existe un público que los consume, creo que formular la pregunta de para qué la literatura (aquí y hoy) no cae en ese territorio borrascoso de la masturbación mental.

Sin embargo, imposible partir hacia esta reflexión sin deshacernos del peso muerto de quienes quieren devolver la literatura al espacio que supuestamente ocupó en el pasado, de los que ignoran que la expresión artística de nuestros tiempos (y me refiero a la narrativa) es la cinematográfica. Que es a través de esta que la gente satisface esa necesidad tan humana de querer conocer historias ajenas y tejer empatías. En otras palabras, que la literatura es un género minoritario.

La insoslayable realidad neoliberal tampoco permite recurrir a llamados con motivaciones nacionalistas de 'consumir lo de aquí' solo por el mero hecho de que su lugar de enunciación sea el compartido. Y aún si se recurriera a estos, habría que preguntarse, cómo masificar el acceso a esta literatura cuando le debemos su supervivencia a unos pocos y admirables libreros que han soportado la presencia y el impacto de tres megalibrerías, dos de las cuales ahora desaparecen, y de e-tiendas como Amazon.

Además, hay aun rastros populistas que insisten en que la solución es simplificar la literatura, evitar la complejidad y así alcanzar a un público que 'no entiende' una trama entramada. Para otros, el hecho de que la literatura puertorriqueña no haya sido asumida por un mercado mayor abre un espacio de experimentación imposible de otro modo.

Nomás lanzo las preguntas. Cuales sean las respuestas, si las hay, la literatura sigue, seguirá.