Sergio Gutiérrez Negrón's Blog, page 39

November 17, 2011

to say something about the ultimate meaning of life, dice doñito Wittgenstein

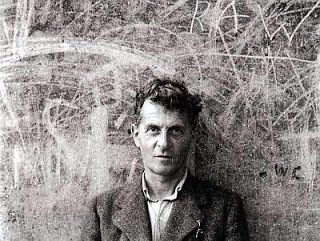

Ludwig Wittgenstein por Ben Richards

That is to say: I see now that these nonsensical expressions were not nonsensical because I had not yet found the correct expressions, but that their nonsensicality was their very essence. For all I wanted to do with them was just to go beyond the world and that is to say beyond significant language. My whole tendency and I believe the tendency of all men who ever tried to write or to talk Ethics or Religion was to turn against the boundaries of language. This running against the walls of our cage is perfectly, absolutely hopeless. Ethics so far as it springs from the desire to say something about the ultimate meaning of life, the absolute good, the absolute valuable, can be no science. What is says does not add to our knowledge in any sense. But it is a document of a tendency in the human mind which I personally cannot help respecting deeply and I would not for my life ridicule it.

Lecture on Ethics, Ludwig Wittgenstein

Published on November 17, 2011 17:41

November 11, 2011

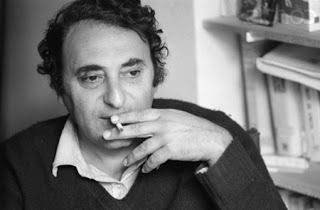

only in the face of a "was it you", says butler

Nietzsche did well to understand that I begin my story of myself only in the face of a ÿou" who asks me to give an account. Only in the face of such a query of attribution from an other—"Was it you?"—do any of us start to narrate ourselves, or find that, for urgent reasons, we must become self-narrating beings. Of course, it is always possible to remain silent in the face of such a question, where the silence articulates a resistence to the question: "you have no right to ask such a question," or "I will not dignify this allegation with a response,…

Silence in these instances either calls into question the legitimacy of the authority invoked by the question and the questioner or attempts to circumscribe a domain of autonomy that cannot or should not be intruded upon by the questioner. The refusal to narrate remains a relation to narrative and to the scene of address. As a narrative withheld, it either refuses the relation that the inquirer presupposes or changes that relation so that the one queried refuses the one who queries.

[...]

I exist in an important sense for you, and by virtue of you. If I have lost the conditions of address, if I have no "you" to address, then I have lost "myself." In her view, one can tell an autobiography only to an other, and one can reference an "I" only in relation to a "you": without the "you", my own story becomes impossible.

Giving an account of oneself , de Judith Butler

Published on November 11, 2011 10:56

November 7, 2011

sobre la incomodidad del mundo, habla saer.

Ya los puertos no me bastaban: me vino hambre de alta mar. La infancia atribuye a su propia ignorancia y torpeza la incomodidad del mundo; le parece que lejos, en la orilla opuesta del océano y de la experiencia la fruta es más sabrosa y más real. El sol más amarillo y benévolo, las palabras y los actos de los hombres más inteligibles, justos y definidos.

El entenado, Juan José Saer

Published on November 07, 2011 16:12

November 6, 2011

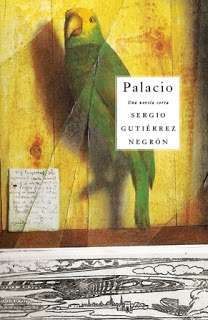

dice cezanne sobre palacio

Palacio: una novela corta de Sergio

Gutiérrez Negrón

por Cezanne Cardona Morales

No importa cuales sean los medios

o las materias: el barro, la piedra, el carbón, la pintura, el papel, la tinta,

el celuloide o la electricidad, el ser humano ha insistido una y otra vez en

contar historias. Pasando por las cuevas de Altamira, la biblioteca de

Alejandría, las pirámides, las catedrales medievales, la Capilla Sixtina, el

papiro, el libro, —el fin del libro— o el Internet, el hombre no sólo ha

querido contar historias, sino además no ha cesado en su intención de construir

lectores, en buscar lectores para que su historia, cualquiera que sea,

permanezca. Son muchas las novelas que han logrado la inmortalidad en este

sentido, pero pocas las novelas cortas que, entre sus pocas páginas, han dejado

espacio para tematizar el telón mismo, la forma universal en que el humano se

cuenta, se ha contado y se podría contar historias. Una es la ya clásica novela El entenado, del argentino Juan José

Saer, y la otra, de reciente publicación, es Palacio (Agentes Catalíticos, 2011), del joven puertorriqueño Sergio Gutiérrez Negrón, y que aquí

reseñamos. Si bien en la novela de Saer se cuenta la historia de cómo un

invasor, en la época de la conquista, es salvado o raptado por una tribu

indígena con el propósito de que éste cuente o repita la historia de la

extinción de la tribu, en Palacio

asistimos a la historia de un ornitólogo japonés que intenta que sus aves

—cotorras y papagayos— repitan o dupliquen la voz de su hija muerta.

Salpicada con

intriga, dos narradores, aves, correos electrónicos y piezas de jazz, Palacio cuenta la historia de Frank o

Francisco, un joven puertorriqueño y estudiante graduado de literatura en Atlanta

que, desde que su esposa Alice se marchó sin razón aparente, se la pasa día y

noche leyendo los mensajes electrónicos que ella el envía desde Japón. Alice

trabaja para un excéntrico ornitólogo y ex profesor y su trabajo consiste en

leer en voz alta los diarios de la hija muerta del ornitólogo a las aves para

que estas repitan la voz de su hija. Todas la aves en la casa del ornitólogo

son pistacidos, es decir cotorras,

papagayos, en fin, aves de diferentes estirpes que imitan la voz humana. Es

harto conocido que estas aves son capaces de aprender setecientas palabras y de

reconocer nombres. Incluso algunos científicos piensan que pueden alcanzar el

vocabulario de un niño de cuatro años. Sea un aviario personal o una biblioteca

de aves, es allí donde Alice pasa horas leyendo en voz alta los diarios de

Kaede.

Una de las

escenas más poderosas de la novela sucede cuando el señor Abe escucha que una

de las aves dice "¿Hola papá?, ¿Cómo estás papá?" Por un momento, cuenta Alice,

el señor Abe juró que veía a su niña, que la encontró sana y salva, que la

abrazó, que la besó, pero que al rato parpadeó y su hija se deshizo. Quedó

frente a una habitación desecha con tres aves volando alrededor del cuarto que

hablaban con la voz de Kaede, con el inglés hollywoodense de su hija. Cuenta la

señora que cuidaba las aves que encontró al señor Abe en el suelo al lado de

tres aves muertas que el ornitólogo mató arrepentido de su empresa. ¿Qué

diferencia existe entre esta escena y la de un padre que ve todos los días, una

y otra vez, el video o las fotos de su hijo ya muerto? Quizás ninguna. Para cualquier

padre que ha perdido a su hijo, ver esas

fotos o esos videos hasta el

cansancio no significa necesariamente un ejercicio fútil de repetición, o de

morbosidad, sino todo lo contrario: cada repetición plantea una nueva forma de

mirar o de preguntar: qué hice, qué dejé de hacer, qué pude haber hecho, por

qué tuvo que suceder. ¿No es esta acaso la razón ulterior de la ficción: vivir

vidas que no podríamos vivir? "Leo ficción —dice el escritor Philip Roth—, para

liberarme de mi perspectiva sofocante y estrecha de lo que es la vida. Esa es

la misma razón de por que escribo." Palacio

es más que una novela sobre un padre que perdió a su hija, o una novela de amor

en tiempos de Internet, o la pérdida que se cuenta desde y gracias al desamor. Palacio nos habla de un experimento

común a todos: la necesidad que tenemos de construir Palacios, criptas, la

perentoriedad de contarnos una historia aunque siempre sea la misma, o de

codificar algo que ya sabemos imposible; un lenguaje de lo perdido, de lo que

no podemos recuperar.

La lectura de Palacio recuerda —tanto en tono y tema,

así como en fondo y forma—, algunos cuentos de Jorge Luis Borges, entre ellos La Biblioteca de Babel. En este cuento, Borges

propone algo que está muy cerca de la lógica de la repetición que nos presenta Palacio: el universo es una gran biblioteca

y en esa biblioteca todo ya ha sido dicho: en ella pueden encontrarse todos los

lenguajes concebibles e imaginables. En esa biblioteca todo ha sido pronunciado

desde la muerte y todo descubrimiento no es otra cosa que una repetición

infinita. Lo que nos revela Borges es que el universo es ese lugar donde

creemos que descubrimos algo, donde creemos que hallaremos la salvación y solo

encontramos soledad, traición y esperanza. Esa es esta quizás la misma pulsión

que nos lleva a comprar libros, a coleccionarlos, a leerlos, a prestarlos. Esta

es la misma pulsión que tiene el señor Abe, en Palacio, de comprar nuevas aves para crear la biblioteca hablada de

su hija: "Yo era un buen padre" le repetía el señor Abe a su esposa una y otra

vez cuando desapareció Kaede. "Lo repitió tanto que hubo un ave, una de las

pequeñas que mantenía por afición, que aprendió la frase y tomó por chirriarla

todas la mañanas: —Yo era un buen padre. Yo era un buen padre…" repite el ave.

A pesar de ser

A pesar de serhermana de novelas como No todas las

suecas son rubias, de Manuel Abreu Adorno, de Tokio Blues de Haruki Murakami y Llamadas de Amsterdan de Villoro, entre otras, Palacio es una novela que se destaca, entre muchas, porque procura

ahondar en el territorio insondable del dolor, en el duelo, o en el lenguaje

del duelo (quizás una ética del duelo) sin dejar a un lado las exigencias del

género de la novela. Palacio, como

muy pocas novelas puertorriqueñas, comparte un aliento temático con los

orígenes de la novela —algo que un buen escritor nunca debe olvidar. Las

llamadas primeras novelas de la modernidad contienen temas centrales como la

aventura, el viaje, la confesión y el amor —y esto incluye al desamor. Pensemos

en el Quijote, de Cervantes, en Pamela de Richarson y en Robinson Crusoe de Defoe. Desde la

aventura del Quijote cuando recorre los caminos leyendo la realidad con la

ilusión de los libros de caballería, la

confesión de un Robinson Crusoe

contando las vivencias de lo salvaje en un lugar remoto y desconocido, hasta

las cartas de amor o desamor; todo esto lo podemos encontrar de una forma u

otra en Palacio. Incluso desde el

primer párrafo:

Cerré los ojos frente al azul del monitor y me dejé caer contra el

respaldo del sofá. Intenté imaginarme a Alice en una sala al otro lado del

mundo, piernas cruzadas, leyendo en voz alta el diario de la hija muerta del

ornitólogo japonés que le pagaba cuarto y sustento. Casi podía descifrar las

arrugas que nacían del cierre de sus párpados, la costura que se formaba en su

frente, la mirada desorbitada tatuada en el rostro, totalmente decidida a la

absurda tarea que había emprendido. Lancé un vistazo al pequeño marco de cuero

que apretaba una anacrónica instantánea de nuestra boda, hacía cuatro años, y

le respondí a su mensaje escribiendo que estaba aquí, que continuara con el

relato.

Solo porque ya

estamos en medio de una historia —dice Peter Sloterdijk— es que podemos contar

nuestra propia historia. Uno de los muchos logros de Palacio es ponernos en evidencia como consumidores de ficción,

confesarnos adictos a la mentira, o como dijo Vargas Llosa, descubrir que todos

buscamos "la verdad escondida en el

corazón de las mentiras". Si no es así, ¿por qué Hamlet aparece leyendo

un libro después de ver el fantasma de su padre? Como Hamlet, leemos porque

somos inconformes, porque sabemos muy en el fondo que la vida no tiene sentido.

Leemos ficción para sobrellevar la contradicción de vivir y ver morir. La

contradicción de ser testigos de lo que no queremos ser testigos. Leemos

ficción por la tragedia de no estar a la altura de nuestras propias tragedias.

Y Palacio insiste de forma magistral,

como ninguna otra novela puertorriqueña, en mostrar la necesidad que tenemos

todos de leer ficciones, de contar historias para contar nuestras ficciones

verdaderas.

este fue el texto que leyó cezanne cardona para la presentación del libro, en agosto del 2011.

Published on November 06, 2011 08:20

October 31, 2011

un moño medio alto, medio samurái

A lo lejos, a través de la ventana, ves una pareja que conoces, en su motocicleta, detenida en el tráfico de la estrecha carretera. El vehículo es algo delgado, negro, con pequeños detalles rojizos serpenteando por el muffler. Las ruedas parecen caricaturas, como si fueran demasiado grandes. Ambos tienen sus cascos, negros, impenetrables. No los reconoces por la motora, no, ni sabías que tenían una. Los reconoces porque ella viste el abrigo de cuero, adornado con cremalleras en los brazos, y él lleva su hoodie negro. Ambos visten mahones. El tráfico está detenido. Sólo cede algunos centímetros por minuto. Cuando les toca moverse, en vez de acelerar, el conductor de la motora da unos pasos, impulsando la moto hacia adelante. Ella simplemente se balancea.

A lo lejos, a través de la ventana, ves una pareja que conoces, en su motocicleta, detenida en el tráfico de la estrecha carretera. El vehículo es algo delgado, negro, con pequeños detalles rojizos serpenteando por el muffler. Las ruedas parecen caricaturas, como si fueran demasiado grandes. Ambos tienen sus cascos, negros, impenetrables. No los reconoces por la motora, no, ni sabías que tenían una. Los reconoces porque ella viste el abrigo de cuero, adornado con cremalleras en los brazos, y él lleva su hoodie negro. Ambos visten mahones. El tráfico está detenido. Sólo cede algunos centímetros por minuto. Cuando les toca moverse, en vez de acelerar, el conductor de la motora da unos pasos, impulsando la moto hacia adelante. Ella simplemente se balancea. Parpadeas. Cuando vuelves a mirarlos, ella se ha quitado el casco, revelado el recorte nuevo que le viste la semana pasada—adiós larga cabellera morocha. Recuerdas cómo te sorprendiste cuando descubriste todos los piercings que tenía en su oreja izquierda, pensaste en las libretas que prohibieron en la escuela en tu quinto grado, aquellas con las argollas plateadas que podías desenrollar para hacer ganchos. Raro que no lo habías notado antes, si siempre tenía el pelo recogido en un moño medio alto, medio samurái. Ahora parece otra persona. Completamente distinta. Más brava, más dura. Su novio sigue igual, eso sí. Un poco más barbudo cada vez, un poco más viejo.

El tráfico avanza. Los dos pares de piernas se acomodan en el costado de la moto y aceleran. Ves cómo ella inclina su cabeza cubierta por el caso hacia la espalda del conductor y la recuesta, como si odiase ver el camino inminente, y prefiriese el paisaje colateral. Cuando se deshacen, te quedas con esa imagen en la cabeza, se te queda la suavidad, la normalidad de ese gesto, de ese acomodar la cabeza en silencio, parsimoniosamente.

Un auto ocupa su lugar, un momento después, negro, de cristales blindados.

Published on October 31, 2011 18:16

October 30, 2011

no name is yours until you speak it, dixit bhabha

No name is yours until you speak it; somebody returns your call and suddenly, the circuit of signs, gestures, gesticulations is established and you enter the territory of the right to narrate. You are part of a dialogue that may not, at first, be heard or heralded--you may be ignored--but your personhood cannot be denied. In another's country that is also your own, your person divides, and in following the forked path you encounter yourself in a double movement...once as stranger, and then as friend.

Del prefacio de la edición de Routledge Classics de The Location of Culture de Homi Bhabha.

Published on October 30, 2011 14:23

October 28, 2011

argollas

A lo lejos, a través de la ventana, ves una pareja que conoces, en su motocicleta, detenida en el tráfico de la estrecha carretera. El vehículo es algo delgado, negro, con pequeños detalles rojizos serpenteando por el muffler. Las ruedas parecen caricaturas, como si fueran demasiado grandes. Ambos tienen sus cascos, negros, impenetrables. No los reconoces por la motora, no, ni sabías que tenían una. Los reconoces porque ella viste el abrigo de cuero, adornado con cremalleras en los brazos, y él lleva su hoodie negro. Ambos visten mahones. El tráfico está detenido. Sólo cede algunos centímetros por minuto. Cuando les toca moverse, en vez de acelerar, el conductor de la motora da unos pasos, impulsando la moto hacia adelante. Ella simplemente se balancea.

A lo lejos, a través de la ventana, ves una pareja que conoces, en su motocicleta, detenida en el tráfico de la estrecha carretera. El vehículo es algo delgado, negro, con pequeños detalles rojizos serpenteando por el muffler. Las ruedas parecen caricaturas, como si fueran demasiado grandes. Ambos tienen sus cascos, negros, impenetrables. No los reconoces por la motora, no, ni sabías que tenían una. Los reconoces porque ella viste el abrigo de cuero, adornado con cremalleras en los brazos, y él lleva su hoodie negro. Ambos visten mahones. El tráfico está detenido. Sólo cede algunos centímetros por minuto. Cuando les toca moverse, en vez de acelerar, el conductor de la motora da unos pasos, impulsando la moto hacia adelante. Ella simplemente se balancea. Parpadeas. Cuando vuelves a mirarlos, ella se ha quitado el casco, revelado el recorte nuevo que le viste la semana pasada—adiós larga cabellera morocha. Recuerdas cómo te sorprendiste cuando descubriste todos los piercings que tenía en su oreja izquierda, pensaste en las libretas que prohibieron en la escuela en tu quinto grado, aquellas con las argollas plateadas que podías desenrollar para hacer ganchos. Raro que no lo habías notado antes, si siempre tenía el pelo recogido en un moño medio alto, medio samurái. Ahora parece otra persona. Completamente distinta. Más brava, más dura. Su novio sigue igual, eso sí. Un poco más barbudo cada vez, un poco más viejo.

El tráfico avanza. Los dos pares de piernas se acomodan en el costado de la moto y aceleran. Ves cómo ella inclina su cabeza cubierta por el caso hacia la espalda del conductor y la recuesta, como si odiase ver el camino inminente, y prefiriese el paisaje colateral. Cuando se deshacen, te quedas con esa imagen en la cabeza, se te queda la suavidad, la normalidad de ese gesto, de ese acomodar la cabeza en silencio, parsimoniosamente.

Un auto ocupa su lugar, un momento después, negro, de cristales blindados.

Published on October 28, 2011 06:16

October 27, 2011

eres tú y eres tú, soy yo y soy yo

El día está bonito y sales de la casa para comprar algo en la repostería cercana. Pasas frente al parque y ves, en la explanada verde, un hombre arrodillado: un hombre negro, fornido, pelo blancuzco, y camisa azul. Arrodillado y ya. Supones que medita, pero realmente no lo sabes. Igual supones, segundos después, que el perro que ronda unos metros más allá, es su propiedad. El animal es grande, también. Debe ser un cachorro, porque se mueve con una vitalidad extraña, con una energía que no está en las cosas que viven mucho; casi como si se moviera por él, y por el hombre hecho estatua más adelante.

Sigues caminando. Los olvidas. Las ramas de árboles que socorren la acera dejan caer unas pelotitas a las que le llamas nueces, simplemente porque parecen avellanas. Ninguna te cae exactamente en la cabeza, siempre un paso adelante, o un paso detrás. Cuando las pisas, se quiebran, te hacen pensar en navidad.

Candler Park, foto tomada en el verano.

Compras los biscuits y, digamos, te tropiezas con alguien que no ves hace tiempo. Quizás no sucede realmente, pero te imaginas que sucede, que comienzas a hacer fila detrás de quiénsea, y no te percatas de su identidad hasta que se da la vuelta y ambos se frizan, se congelan, como un retrato. Es sólo un instante. Un breve instante de eres tú y eres tú, soy yo y soy yo. Las sonrisas les llegan accidentadas, pero la conversación irrumpe como no como un comienzo, sino como la continuación de algo que recién dijiste. Tú y quiénsea intercambian palabras, ríen, y se desvanecen los años que van sin verse; se desvanecen, pero aún están ahí. No es como si lo que vivieras ahora se deshiciese, como si nunca lo hubieses vivido. De hecho, es todo lo contrario. Lo has vivido, y al ver la persona y sentir los años desvanecerse, lo has vivido aún más. Es cuestión de identificación. Ordenas los biscuits y conversas con las personas. Digamos que estás en escuela graduada, o que eres un publicista; hablas de tu proyecto actual, el mismo, o una variación del que tenías cuando tú y quiénsea se eran regulares, cuando comenzaron esta conversación que ahora, contigo más arrugado, o más arrugada, y con quiénsea un poco más cansado o cansada, continúan.

No sabes cuánto dura esta conversación. Realmente no importa. No importa porque no sucedió, o porque es sólo imaginación; pero tampoco importa porque lo que vale es ese segundo que siguió la identificación eres tú y eres tú, soy yo y soy yo, ese segundo en el que ambos, porque les pasa ambos, sienten una continuidad que no es nada sino ominosa, ominosa en el sentido de unheimliche de Freud, ese que puede es al mismo tiempo familiar y foráneo.

De repente estás caminando de vuelta, otra vez frente al parque, otra vez pisando nueces, y otra vez mirando al hombre arrodillado allí, quieto, y al perro vivaracho a su alrededor. Te detienes un momento, el hombre te mira. Le sonríes. Cae una nuez, y esta vez se encesta en el bolso en el que cargas los biscuits. Cuando llegas a casa, escribes esto suponiendo ese encuentro, y piensas que aunque Paul Auster a veces cansa, tiene razón en insistir en lo increíble de la coincidencia, en cómo es la coincidencia nuestro verdadero dios. Te preguntas si es la coincidencia o el azar, pero ahora mismo, no ves la diferencia, no ves más que lo increíble de ese momento de incertidumbre en el que tropiezas con personas, en el que los extraños se hacen familiares, ese momento en el que todo cambia, porque todo siempre cambia, y por más que intentemos hacerlo cuentos, narrarlos, darle una coherencia lineal y narrativa todo cambia por un simple malentendido, o por una palabra dicha demás, o por el vuelo que casi pierdes un minuto antes, o porque un nuez te cae dentro del bolso de los biscuits o frente al zapato que lo quiebra.

Digamos que te despediste de quiénsea, con una facilidad igual de natural. Le dijiste te veo después, como bien le dijiste la última vez que se vieron. Observas, desde el interior de la repostería, cómo se montan en su automóvil y desaparecen tras el semáforo. Ordenas los biscuits.

Published on October 27, 2011 08:23

October 26, 2011

borrador, una columna

Esta columna salió en la sección Buscapié de El Nuevo Día, esta mañana (miércoles, 26 de octubre del 2011). La pongo aquí pa' archivarla, y con una que otra corrección.

Borrador

Borrador

Llevábamos semanas discutiendo momentos "trágicos" de la historia latinoamericana en la clase de español intermedio que imparto en una universidad americana, cuando dimos con un texto de Martí, que hablaba de cómo un hombre "realmente libre" siempre reacciona ante su gobierno, cuando éste incurre en acciones que privan de la Libertad. Parafraseo mal. Pero para ser sincero, ya estaba un poco hastiado: más de siete clases hablando de dictaduras, torturas, desapariciones, canciones de protesta. Ya me apestaba el trililí andino y la nova trova.

Para variar, comencé a mover el imperativo de Martí a distintos contextos. Primero, un salto hacia el pasado, a las independencias, y todos los estudiantes coincidían con la idea del cubano, en un español medio tuerto. Lo moví a la época de los derechos civiles, años de sus abuelos ya, y continuaban coincidiendo. De vuelta al "21st century", lo llevé a Egipto, a Libia, a la "primavera árabe", y el esqueleto añejo de Martí seguía sonriendo en algún sepulcro tropical, dentadura ósea.

Entonces, no sé por qué, mencioné el Tea Party, y los estudiantes los tildaron de alocados. Por eso de probar aguas, nombré el llamado movimiento "Occupy", y reaccionaron aún peor. Si los primeros eran unos "rednecks" conservadores, los segundos eran vagos, "hipsters" y "hippies" sin dirección alguna. Una muchacha opinó que había otra forma de hacer las cosas, pero no sabía cuál era. "Quizá está demasiado cerca", dijo otro, cuidando la pronunciación de las vocales.

¿Será que estaba correcto el último? ¿Por qué es tan fácil celebrar protestas que suceden "allá", cualquiera que sea, pero cuando están "acá" incomodan? ¿Por qué cuando están en el allá, ya sea temporal o espacial, son irrupciones del espíritu, y cuando acá son desórdenes? ¿Por qué me hallo queriendo saber quién protesta, cuando lo importante es qué protestan?

Terminé la clase estirando mis hombros, porque no tengo la menor idea de cómo se prosigue.

Borré la pizarra sin poder librarme del incómodo y cuestionable presentimiento de que a veces hay que ceder a la duda, darle tiempo a las cosas, celebrar la multitud sólo por el hecho de que es multitud, porque se queja, protesta y, como mínimo, vive.

Published on October 26, 2011 06:11

October 24, 2011

1655 n. decatur

De seguro alguien dijo algo importante en

esta casa alguna vez. Es lo suficientemente vieja como para traficar historias

en lo venoso de sus maderas, en las ventanas selladas por años y años de

pintura indiscriminada, en sus pasillos alfombrados a la fuerza y sus

habitaciones transformadas en oficinas vacías. No sé si fue la universidad que

la compró, o si una anciana terrateniente, azorada por la nostalgia, la donó en

un testamento mecanografiado.

[image error] Sólo una ventana abre, y la abro aunque

haga frío, para dejar escapar la brisa vieja que quién-sabe-cuánto tiempo lleva

encerrada, como una inhalación que una vez concebida es detenida por alguna

fuerza que busca congelar su potencialidad.

A las afueras de la oficinita en la que

escribo esto, en la que me siento todas las mañanas a hacer nada, en lo que dan

las horas de irme a dar clases, hay como una pequeña salita con muebles

incómodos que tienen un llanto como de vaho, y que sostienen un cuadro de una

reproducción de Dalí que parece que alguien alguna vez quiso colgar y dejó ahí.

La oficina está remodelada, dicen. Un

escritorio nuevo en forma de ele y unas sillas extremadamente cómodas. En las

paredes hay dos pizarras, una de corcho, y la otra de marcadores. En ambas un

proyecto como abortado, o quizás en estado de suspensión animada, como la

inhalación.

Comencé a leer La Vorágine acá adentro y me pareció algo tan atroz que lo detuve.

Me pregunto si hay lugares que exigen tipos específicos de lecturas. Si fuera

así, supongo que este lugar exige una poesía como la inhalación ajolote que

dejo escapar empujando la ventana de madera. Una poesía que prometa pero no

cumpla, pero que no por eso sea insatisfactoria. O una poesía que se encaje en

el momento de pasar de in- a ex-.

Van dando las nueve y quince. Ahora a

caminar a la clase.

Nos vemos orita, bye.

Published on October 24, 2011 06:17