Александр Александрович Розов's Blog, page 290

December 25, 2019

Экономическая точка невозврата реальнее и страшнее чем Климатическая точка невозврата

02.12.2019 группа КАК БЫ ученых опубликовала в Nature статью "Климатическая точка невозврата: не верить в нее слишком рискованно"*. Почему я сразу употребил оборот КАК БЫ:

1. Тимоти Лентоном (Timothy M. Lenton). Профессор наук об изменении климата и системе Земли в Университете Эксетера. Известен своей поддержкой лженаучной мистической "теории Гайи".

2. Йохан Рокстрем (Johan Rockström) профессор и бывший исполнительный директор Стокгольмского Центра устойчивости в Стокгольмском университете. Занимается исключительно идеологической лженаукой под названием "устойчивое развитие".

3. Оуэн Гаффни (Owen Gaffney). Занимается "научными исследованиями и коммуникациями в области систем Земли, его работа сосредоточена на синтезе и усвоении знаний о состоянии планеты". А вообще-то он - журналист.

4. Стефан Рамсторф (Stefan Rahmstorf). Профессор физики океанов Потсдамского университета

Сопредседатель системного анализа Земли. Еще один "системный аналитик планеты".

5. Кэтрин Ричардсон (Katherine Richardson). Профессор биологической океанографии в Университете Копенгагена. Она была одним из главных организаторов научной конференции «Изменение климата: глобальные риски, проблемы и решения». Есть такая профессия: жулик.

6. Уилл Стеффен (Will Steffen). Исполнительный директор Института изменения климата Австралийского национального университета, и член Австралийской комиссии по климату до ее роспуска в сентябре 2013 года. На бис - есть такая профессия: жулик.

7. Ганс Йоахим Шельнхубер (Hans Joachim Schellnhuber).Директор-основатель Потсдамского института изучения климатических изменений и профессор Потсдамского университета. Его называют самым известным немецким исследователем глобального потепления. Шелльнхубер консультировал канцлера Германии Ангелу Меркель. Это уже не просто жулик, а архижулик.

Таким образом, вся семерка КАК БЫ ученых имеет очень мало отношения к науке, зато имеют прямое отношения к дележке денег, собранных "на борьбу с климатической катастрофой".

Кстати - активисты "спасатели климата" очень любят заявлять, что почти все ученые в мире согласны с "теорией антропогенной парниковой климатической катастрофы", но очень не любят называть этих "согласных ученых" поименно. Теперь ясно, почему так.

Переходим далее к содержанию самой статьи.

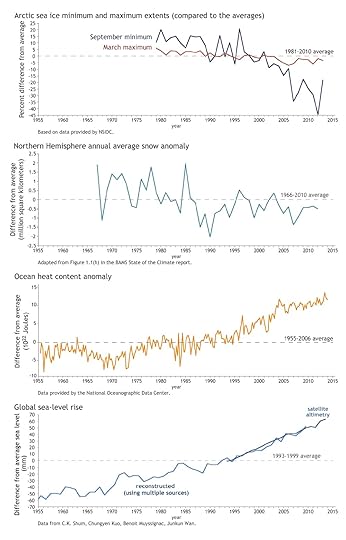

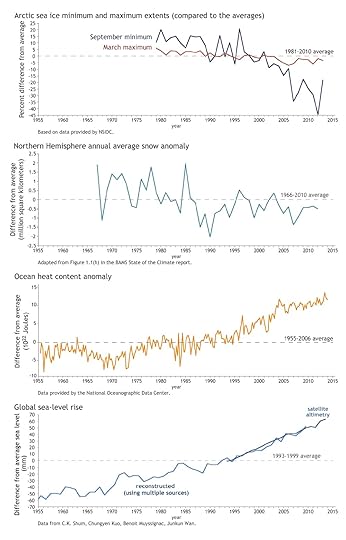

"Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) выдвинула идею о таких переломных точках невозврата еще 20 лет назад. В то время «масштабные нарушения» в климатической системе считались вероятными только в том случае, если глобальное потепление превысит 5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Информация, обобщенная и представленная в двух последних специальных докладах МГЭИК (опубликованы в 2018 году и в сентябре этого года), говорит о том, что точки невозврата могут быть пройдены даже при потеплении на 1-2 градуса."

Перетолковываем с климатического катастрофического языка на обыкновенный человеческий. Все более очевидно, что нынешнее потепление является обычной фазой малых колебаний климата, имеющей небольшую амплитуду, никак не связанной с антропогенным CO2, и ничем не угрожающей человечеству. Поэтому, для продолжения аферы с ограничением парниковых газов, надо представить даже изменение средних температур на 1 градус Цельсия, как катастрофическое. Иначе можно потерять свою поляну рэкета на парниковых газах. Поэтому придумывается "точка невозврата". Науки в этом ровно ноль. На планете за миллионы лет геологической истории было множество таких, и даже намного более значительных, потеплений (последнее - VIII—XIII веках). И никаких точек невозврата - после термического оптимума температура вновь снижалась.

Авторы статьи, конечно, понимают что их заявление о точках невозврата выглядят еще более неубедительно, чем вся теория антропогенного потепления, и потому пишут:

"Некоторые ученые возражают, что доводы о возможности глобальных точек невозврата носят чисто гипотетический характер. Но мы придерживаемся следующей позиции. С учетом колоссальных последствий и необратимого характера точек невозврата в любой серьезной оценке рисков необходимо учитывать факты, каким бы ограниченным ни было наше понимание этих фактов. Ошибиться в данном случае было бы безответственно. Если могут произойти губительные каскадные явления, а глобальную точку невозврата нельзя исключить, значит, это угроза существованию цивилизации."

Этот аргумент удивительно похож на теологический аргумент, известный как "пари Паскаля". суть аргумента такова: есть ли бог - неизвестно, однако если не веришь в него, но окажется, что он есть - то попадешь в ад. Если веришь в него, но окажется, что его нет, то ничего не потеряешь.

Аргумент глупый - и легко опровергается, поскольку существуют тысячи религий с разными богами, и разными культовыми предписаниями, несовместимыми между собой.

Если веришь в Христа и Яхве, а окажется что их нет, зато есть скандинавский пантеон, то за соблюдение христианских заповедей - пролетишь мимо Вальхаллы и попадешь в Хель. Если (того хуже) окажется, что есть африканские боги Вуду, то лучше даже не думать о последствиях для образцового христианина. Библейский ад покажется курортом.

Про богов (христианских, скандинавских, африканских, и прочих) это фэнетези, а вот про климат и план мероприятий по борьбе с парниковыми газами -это экономическая реальность.

Опровержение аргумента климатических КАК БЫ ученых в стиле "пари Паскаля" тут намного более реалистично и наглядно.

КАК БЫ ученые предлагают изо всех сил бороться с эмиссией CO2, даже если гипотеза о "точках невозврата" при потеплении на 1-2 градуса - сомнительна. По их философии, надо избегать даже малой вероятности попадания в климатический ад.

Но дело в том, что "точки невозврата", после которых прямой путь в ад - существуют не только в сомнительной антропогенной парниковой климатологии.

"Точки невозврата" существуют также во вполне реальной экономике. Приведем в качестве примера Германию (поскольку канцлер Ангелу Меркель консультировал Ганс Йоахим Шельнхубер, один из соавторов статьи в Nature).

14.08.2019 "ВВП ФРГ упал во 2-м квартале в сравнение с первым. Крупнейшая экономика Европы и стоит на пороге рецессии. часть работников определенных отраслей, особенно автомобилестроения (по ряду причин немецкий автопром переживает особенно сильное торможение), могут вскоре перевести на неполную рабочую неделю c потерей в зарплате, а некоторых и уволить. О сокращении штатов в ближайшие два-три года недавно объявили химический гигант BASF"

21.10.2019 "Бундесбанк рекомендует увеличить пенсионный возраст в Германии до 69 лет. Это позволит не только снять нагрузку с пенсионных фондов, но также укрепить общеэкономический потенциал путем роста занятости и избежать роста налога и социальных отчислений, отмечают эксперты."

25.10.2019 "Потребительский климат в Германии ухудшается. Согласно опросу GfK, жители ФРГ стали более негативно оценивать перспективы развития экономики страны и роста зарплат. Немецкой экономике грозит спад, предупреждают эксперты."

29.11.2019 "Daimler сократит 10 тысяч рабочих мест к концу 2022 года" (ранее о сокращениях того же порядка объявил концерн Volkswagen и Audi).

12.12.2019 "Из Германии уезжают больше людей, чем возвращаются в страну. Прежде всего это высококвалифицированные специалисты."

16.12.2019 "По данным Института исследований рынка труда, в третьем квартале 2019 года в Германии было 1,36 миллиона вакансий. Заполнить их за счет немецких безработных, стоящих на учете на бирже труда, не получается".

16.12.2019 "Одним из решений квартирного вопроса могут стать домики на колесах. В Германии уже появилась целая деревня из крошечных домиков. Ситуация на жилищном рынке во многих регионах Германии сложилась напряженная. Последние исследования говорят о том, что недвижимость продолжает дорожать, как и цены на аренду. Нехватка доступного жилья заставляет все больше семей покидать крупные города и переезжать в пригороды."

23.12.2019 "В Германии о неминуемом, как они считают, небывалом и скором крахе говорят и серьезные эксперты. Глава Союза баварской экономики Бертрам Броссарт (Bertram Brossart) встревожен, ведь в Германии, как он подчеркивает, и так очень высокая (четвертая в мире) себестоимость труда, постоянно растут цены на электроэнергию, не снижаются налоги на бизнес, устарело законодательство, регулирующее рабочее время... Германия отстает от требований времени, - считает и профессор Макс Отте (Max Otte), менеджер одного из крупнейших в Германии инвестиционных фондов. По мнению Макса Отте, Германия становится все беднее".

Вот это и есть "точки невозврата" в реальной экономике. "Зеленый поворот" Ангелы Меркель положил на бок крупнейшую и высокоразвитую экономику Европы. Цены растут, пенсионный возраст растет, рабочие места сокращаются, зарплата не может расти из-за высокой себестоимости труда и из-за сокращения традиционно-ведущих отраслей, перспектив у молодежи нет и, не желая жить в цыганской кибитке с перспективой работать до 69 лет, специалисты попросту покидают Германию. Ту страну, которая еще четверть века назад считалась одной из самых благополучных и самых перспективных на планете.

Если такая тенденция будет продолжаться, и в течение следующего 10-летия "зеленый поворот", начатый Ангелой Меркель будет завершен (достигнута экономика с почти нулевой "карбоновой эмиссией"), то Германия окажется в таком депрессивном состоянии, по сравнению с которым климатический ад - это мелочь, не стоящая внимания.

Причем повернуть обратно в адекватную экономику будет невозможно. Специалисты успеют разъехаться по другим странам, а новые специалисты не появятся ввиду отсутствия мотивации. Бизнес тоже эмигрирует, и вряд ли будет спешить с возвращением даже при смене парадигмы с зеленой на адекватную. Ведь бизнес вообще недоверчив к тем правительствам, которые устраивают подобные повороты, а тут еще и специалистов в стране не будет.

Вот чем страна заплатит за избегание фантомного климатического ада.

Есть повод задуматься -поскольку сказанное относится не только к Германии.

Такие дела.

----------------------

* Климатическая точка невозврата: не верить в нее слишком рискованно (Nature, Великобритания). Тимоти Лентон (Timothy M. Lenton), Йохан Рокстрем (Johan Rockström), Оуэн Гаффни (Owen Gaffney), Стефан Рамсторф (Stefan Rahmstorf), Кэтрин Ричардсон (Katherine Richardson), Уилл Стеффен (Will Steffen), Ганс Йоахим Шельнхубер (Hans Joachim Schellnhuber)

https://inosmi.ru/science/20191202/246352910.html

** Насколько серьезным будет экономический кризис в Германии?

https://p.dw.com/p/3NtV4

Бундесбанк рекомендует увеличить пенсионный возраст в Германии до 69 лет

https://p.dw.com/p/3RdJr

Потребительский климат в Германии ухудшается

https://p.dw.com/p/3RvYX

Daimler сократит 10 тысяч рабочих мест к концу 2022 года

https://p.dw.com/p/3Tzf0

Немцы уезжают: повод для паники?

https://p.dw.com/p/3UVVF

Устроиться на работу в Германии будет проще

https://p.dw.com/p/3Utt4

Жилищный вопрос: когда не хватает места

https://p.dw.com/p/3SRP0

Западные эксперты предсказывают скорый крах мировой экономики

https://p.dw.com/p/3UyQ3

1. Тимоти Лентоном (Timothy M. Lenton). Профессор наук об изменении климата и системе Земли в Университете Эксетера. Известен своей поддержкой лженаучной мистической "теории Гайи".

2. Йохан Рокстрем (Johan Rockström) профессор и бывший исполнительный директор Стокгольмского Центра устойчивости в Стокгольмском университете. Занимается исключительно идеологической лженаукой под названием "устойчивое развитие".

3. Оуэн Гаффни (Owen Gaffney). Занимается "научными исследованиями и коммуникациями в области систем Земли, его работа сосредоточена на синтезе и усвоении знаний о состоянии планеты". А вообще-то он - журналист.

4. Стефан Рамсторф (Stefan Rahmstorf). Профессор физики океанов Потсдамского университета

Сопредседатель системного анализа Земли. Еще один "системный аналитик планеты".

5. Кэтрин Ричардсон (Katherine Richardson). Профессор биологической океанографии в Университете Копенгагена. Она была одним из главных организаторов научной конференции «Изменение климата: глобальные риски, проблемы и решения». Есть такая профессия: жулик.

6. Уилл Стеффен (Will Steffen). Исполнительный директор Института изменения климата Австралийского национального университета, и член Австралийской комиссии по климату до ее роспуска в сентябре 2013 года. На бис - есть такая профессия: жулик.

7. Ганс Йоахим Шельнхубер (Hans Joachim Schellnhuber).Директор-основатель Потсдамского института изучения климатических изменений и профессор Потсдамского университета. Его называют самым известным немецким исследователем глобального потепления. Шелльнхубер консультировал канцлера Германии Ангелу Меркель. Это уже не просто жулик, а архижулик.

Таким образом, вся семерка КАК БЫ ученых имеет очень мало отношения к науке, зато имеют прямое отношения к дележке денег, собранных "на борьбу с климатической катастрофой".

Кстати - активисты "спасатели климата" очень любят заявлять, что почти все ученые в мире согласны с "теорией антропогенной парниковой климатической катастрофы", но очень не любят называть этих "согласных ученых" поименно. Теперь ясно, почему так.

Переходим далее к содержанию самой статьи.

"Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) выдвинула идею о таких переломных точках невозврата еще 20 лет назад. В то время «масштабные нарушения» в климатической системе считались вероятными только в том случае, если глобальное потепление превысит 5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Информация, обобщенная и представленная в двух последних специальных докладах МГЭИК (опубликованы в 2018 году и в сентябре этого года), говорит о том, что точки невозврата могут быть пройдены даже при потеплении на 1-2 градуса."

Перетолковываем с климатического катастрофического языка на обыкновенный человеческий. Все более очевидно, что нынешнее потепление является обычной фазой малых колебаний климата, имеющей небольшую амплитуду, никак не связанной с антропогенным CO2, и ничем не угрожающей человечеству. Поэтому, для продолжения аферы с ограничением парниковых газов, надо представить даже изменение средних температур на 1 градус Цельсия, как катастрофическое. Иначе можно потерять свою поляну рэкета на парниковых газах. Поэтому придумывается "точка невозврата". Науки в этом ровно ноль. На планете за миллионы лет геологической истории было множество таких, и даже намного более значительных, потеплений (последнее - VIII—XIII веках). И никаких точек невозврата - после термического оптимума температура вновь снижалась.

Авторы статьи, конечно, понимают что их заявление о точках невозврата выглядят еще более неубедительно, чем вся теория антропогенного потепления, и потому пишут:

"Некоторые ученые возражают, что доводы о возможности глобальных точек невозврата носят чисто гипотетический характер. Но мы придерживаемся следующей позиции. С учетом колоссальных последствий и необратимого характера точек невозврата в любой серьезной оценке рисков необходимо учитывать факты, каким бы ограниченным ни было наше понимание этих фактов. Ошибиться в данном случае было бы безответственно. Если могут произойти губительные каскадные явления, а глобальную точку невозврата нельзя исключить, значит, это угроза существованию цивилизации."

Этот аргумент удивительно похож на теологический аргумент, известный как "пари Паскаля". суть аргумента такова: есть ли бог - неизвестно, однако если не веришь в него, но окажется, что он есть - то попадешь в ад. Если веришь в него, но окажется, что его нет, то ничего не потеряешь.

Аргумент глупый - и легко опровергается, поскольку существуют тысячи религий с разными богами, и разными культовыми предписаниями, несовместимыми между собой.

Если веришь в Христа и Яхве, а окажется что их нет, зато есть скандинавский пантеон, то за соблюдение христианских заповедей - пролетишь мимо Вальхаллы и попадешь в Хель. Если (того хуже) окажется, что есть африканские боги Вуду, то лучше даже не думать о последствиях для образцового христианина. Библейский ад покажется курортом.

Про богов (христианских, скандинавских, африканских, и прочих) это фэнетези, а вот про климат и план мероприятий по борьбе с парниковыми газами -это экономическая реальность.

Опровержение аргумента климатических КАК БЫ ученых в стиле "пари Паскаля" тут намного более реалистично и наглядно.

КАК БЫ ученые предлагают изо всех сил бороться с эмиссией CO2, даже если гипотеза о "точках невозврата" при потеплении на 1-2 градуса - сомнительна. По их философии, надо избегать даже малой вероятности попадания в климатический ад.

Но дело в том, что "точки невозврата", после которых прямой путь в ад - существуют не только в сомнительной антропогенной парниковой климатологии.

"Точки невозврата" существуют также во вполне реальной экономике. Приведем в качестве примера Германию (поскольку канцлер Ангелу Меркель консультировал Ганс Йоахим Шельнхубер, один из соавторов статьи в Nature).

14.08.2019 "ВВП ФРГ упал во 2-м квартале в сравнение с первым. Крупнейшая экономика Европы и стоит на пороге рецессии. часть работников определенных отраслей, особенно автомобилестроения (по ряду причин немецкий автопром переживает особенно сильное торможение), могут вскоре перевести на неполную рабочую неделю c потерей в зарплате, а некоторых и уволить. О сокращении штатов в ближайшие два-три года недавно объявили химический гигант BASF"

21.10.2019 "Бундесбанк рекомендует увеличить пенсионный возраст в Германии до 69 лет. Это позволит не только снять нагрузку с пенсионных фондов, но также укрепить общеэкономический потенциал путем роста занятости и избежать роста налога и социальных отчислений, отмечают эксперты."

25.10.2019 "Потребительский климат в Германии ухудшается. Согласно опросу GfK, жители ФРГ стали более негативно оценивать перспективы развития экономики страны и роста зарплат. Немецкой экономике грозит спад, предупреждают эксперты."

29.11.2019 "Daimler сократит 10 тысяч рабочих мест к концу 2022 года" (ранее о сокращениях того же порядка объявил концерн Volkswagen и Audi).

12.12.2019 "Из Германии уезжают больше людей, чем возвращаются в страну. Прежде всего это высококвалифицированные специалисты."

16.12.2019 "По данным Института исследований рынка труда, в третьем квартале 2019 года в Германии было 1,36 миллиона вакансий. Заполнить их за счет немецких безработных, стоящих на учете на бирже труда, не получается".

16.12.2019 "Одним из решений квартирного вопроса могут стать домики на колесах. В Германии уже появилась целая деревня из крошечных домиков. Ситуация на жилищном рынке во многих регионах Германии сложилась напряженная. Последние исследования говорят о том, что недвижимость продолжает дорожать, как и цены на аренду. Нехватка доступного жилья заставляет все больше семей покидать крупные города и переезжать в пригороды."

23.12.2019 "В Германии о неминуемом, как они считают, небывалом и скором крахе говорят и серьезные эксперты. Глава Союза баварской экономики Бертрам Броссарт (Bertram Brossart) встревожен, ведь в Германии, как он подчеркивает, и так очень высокая (четвертая в мире) себестоимость труда, постоянно растут цены на электроэнергию, не снижаются налоги на бизнес, устарело законодательство, регулирующее рабочее время... Германия отстает от требований времени, - считает и профессор Макс Отте (Max Otte), менеджер одного из крупнейших в Германии инвестиционных фондов. По мнению Макса Отте, Германия становится все беднее".

Вот это и есть "точки невозврата" в реальной экономике. "Зеленый поворот" Ангелы Меркель положил на бок крупнейшую и высокоразвитую экономику Европы. Цены растут, пенсионный возраст растет, рабочие места сокращаются, зарплата не может расти из-за высокой себестоимости труда и из-за сокращения традиционно-ведущих отраслей, перспектив у молодежи нет и, не желая жить в цыганской кибитке с перспективой работать до 69 лет, специалисты попросту покидают Германию. Ту страну, которая еще четверть века назад считалась одной из самых благополучных и самых перспективных на планете.

Если такая тенденция будет продолжаться, и в течение следующего 10-летия "зеленый поворот", начатый Ангелой Меркель будет завершен (достигнута экономика с почти нулевой "карбоновой эмиссией"), то Германия окажется в таком депрессивном состоянии, по сравнению с которым климатический ад - это мелочь, не стоящая внимания.

Причем повернуть обратно в адекватную экономику будет невозможно. Специалисты успеют разъехаться по другим странам, а новые специалисты не появятся ввиду отсутствия мотивации. Бизнес тоже эмигрирует, и вряд ли будет спешить с возвращением даже при смене парадигмы с зеленой на адекватную. Ведь бизнес вообще недоверчив к тем правительствам, которые устраивают подобные повороты, а тут еще и специалистов в стране не будет.

Вот чем страна заплатит за избегание фантомного климатического ада.

Есть повод задуматься -поскольку сказанное относится не только к Германии.

Такие дела.

----------------------

* Климатическая точка невозврата: не верить в нее слишком рискованно (Nature, Великобритания). Тимоти Лентон (Timothy M. Lenton), Йохан Рокстрем (Johan Rockström), Оуэн Гаффни (Owen Gaffney), Стефан Рамсторф (Stefan Rahmstorf), Кэтрин Ричардсон (Katherine Richardson), Уилл Стеффен (Will Steffen), Ганс Йоахим Шельнхубер (Hans Joachim Schellnhuber)

https://inosmi.ru/science/20191202/246352910.html

** Насколько серьезным будет экономический кризис в Германии?

https://p.dw.com/p/3NtV4

Бундесбанк рекомендует увеличить пенсионный возраст в Германии до 69 лет

https://p.dw.com/p/3RdJr

Потребительский климат в Германии ухудшается

https://p.dw.com/p/3RvYX

Daimler сократит 10 тысяч рабочих мест к концу 2022 года

https://p.dw.com/p/3Tzf0

Немцы уезжают: повод для паники?

https://p.dw.com/p/3UVVF

Устроиться на работу в Германии будет проще

https://p.dw.com/p/3Utt4

Жилищный вопрос: когда не хватает места

https://p.dw.com/p/3SRP0

Западные эксперты предсказывают скорый крах мировой экономики

https://p.dw.com/p/3UyQ3

Published on December 25, 2019 15:18

December 24, 2019

Плоды урбанизации: взаимная ненависть мужчин и женщин, с их общей ненавистью к детям.

"Эти довольно разные существа в разной манере пытались приспособиться к, назовем так, городской плотности жителей. Но в любом случае отношения между индивидами ухудшались до постоянной ненависти, а материнский инстинкт у самок затухал. Так что не надо говорить про материнский инстинкт в той ситуации, когда люди уже сидят в десять этажей на головах друг у друга. В подобных случаях работает другой инстинкт, который говорит: здесь больше некуда рожать!.. Но, мы же начали с материнского инстинкта. Ну-ка добавь к индивиду сначала - пузо, а потом - бэби, и картина сразу меняется. Если девушка не так богата, чтобы оплачивать сверхдорогую частную медицину, частный детсад и частную школу, то она и ее бэби будут вдумчиво втоптаны обществом в клоаку".

(Футуриф. Токсичная честность. https://www.proza.ru/2014/09/18/799)

Этот фрагмент моей книги подвергался разносторонней эмоциональной критике с привлечением неких довольно туманных аргументов, якобы доказывающих, что я неправильно понимаю жизнь.

Каждый любознательный человек, критически относящийся к собственному знанию и опыту, в таких случаях проводит мониторинг независимых мнений, а затем активный эксперимент.

РЕМАРКА: Благодарю всех, кто принял участие - даже если это участие выразилось в единственной фразе, пусть чисто эмоциональной (поскольку такая фраза тоже маркер мнения).

Первый эксперимент: 17 мая 2018 в теме "Нормативная семья как программируемое несчастье"

(https://alex-rozoff.livejournal.com/48394.html)

Этот эксперимент случайно расширился из-за публикации в "Новых известиях"

https://newizv.ru/article/general/22-05-2018/aleksandr-rozov-traditsionnaya-semya-ne-sposobna-byt-schastlivoy

Последний эксперимент в этой серии - примерно сутки назад в теме:

"Как реально повысить рождаемость? Внезапные тезисы, основанных на здравом смысле".

(https://alex-rozoff.livejournal.com/200493.html)

В последнем эксперименте для увеличения разнообразия реакций выступил с позиции демографического позитивизма (отойдя от привычной позиции демографического негативизма). Позитивизм в этом вопросе имеет свой резон, который мною приводился в теме.

Для эксперимента, это было важно потому, что позволило зафиксировать устойчивые реакции участников (не зависящие от знака плюс или минус, заданного на старте).

Устойчивой оказалась типовая (у большинства участников) реакция глубокого, априорного, непреодолимого взаимного недоверия между мужчинами и женщинами, переходящая в смесь взаимного страха и ненависти. При этом мужчины и женщины оказались солидарны в своей ненависти к детям, и в своей приверженности к двоемыслию.

Уже в первом эксперименте была высказана гипотеза о массовом двоемыслии (цитирую):

- Регистрация брака - это публичный юридический акт, по которому мужчина и женщина добровольно приглашают в свои бытовые и сексуальные отношения третью и четвертую стороны: государство и т.н. «общественность». Они хотят, чтобы если брачный партнер начнет уклоняться от нормативной модели - то государство и «общественность» применили к уклонисту меры правового и морального воздействия. Если для удержания кого-то в браке требуется такой внушительный заградотряд, то, по логике, значит, нормативная семейная жизнь заранее планируется, как состояние очень обременительное, неприятное, вызывающее жгучее желание врываться на свободу.

С одной стороны, декларируется, будто бы, предельная симпатия к партнеру.

С другой стороны – выражается явное намерение ввергнуть его в сексуальное рабство (обычно и в трудовое тоже) воздействием превосходящих внешних сил.

Это удивительно похоже на «двоемыслие» (неологизм Дж. Оруэлла): «Говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь — все это абсолютно необходимо» (1984-й).

В последнем эксперименте эта гипотеза получила практически полное подтверждение.

Типовая точка знания женщин: семья и особенно дети - это тяжелая, грязная, неприятная, монотонная работа, вредная для здоровья - которая делается для общества и для партнера-мужчины. Соответственно: общество и мужчина должны предоставить гарантии оплаты этой работы (деньгами и услугами). Причем типовая женщина с детьми уверена, что ей за эту работу недоплачивают. Прежде всего - недоплачивают мужчины (если же дать мужчинам волю, то они вообще не станут платить - поскольку на самом деле женщина интересует их лишь как объект сексуального потребления, а дети безразличны вообще). Поэтому на мужчин следует накладывать предельно строгие и принудительные обязанности. Это - недоверие, переходящее в ненависть (вполне естественную при такой априорной установке).

Типовая точка зрения женщин - чайлдфри: эта работа настолько тяжелая, грязная, неприятная и вредная, причем настолько мало оплачиваемая, и настолько не гарантированная по оплате, что лучше вовсе не рожать детей. Тем боле, что практической пользу от детей в современном обществе ровно никакой.

Типовая точка знания мужчин: да, семья и особенно дети - это тяжелая, грязная, неприятная, монотонная работа, вредная для здоровья - которая делается женщиной для общества и для партнера-мужчины. Однако, типовой мужчина уверен, что женщины заявляют слишком высокую цену за эту работу. Поэтому у женщин следует отнять возможность образования, самообеспечения, и выбора (т.е. превратить их в разновидность лично-несвободной домашней прислуги, предельно зависящей от благосклонности мужчины). типовой мужчина вообще не склонен как-то считаться с интересами женщины.

Типовые мужчины, как и типовые женщины, считают рождение и содержание детей - жертвой на алтарь общества. Из-за приверженности двоемыслию, они обычно не говорят это прямо (предпочитая произносить филиппики о природном предназначении и прочего в том же роде). Но они называют женщин-чайлдфри не иначе, как эгоистками (и зачастую предлагают принуждать чайлдфри к деторождению) - таким образом, поддерживая доктрину деторождения, как жертвы, которую женщина приносит вопреки своим интересам.

При такой априорной установке совершенно естественной у типовых мужчин и типовых женщин является ненависть к детям.

При технике и и стилю словесного выражения, эта ненависть делится на два вида: ненависть к своим детям и ненависть к не-своим детям. Своими детьми в типовом случае называются дети, полученные при прямом использовании своих гамет (половых клеток), никак иначе.

- Ненависть к своим детям. Таковая объявляется завуалированно. Поскольку свои дети неявно воспринимаются, как фактор социального статуса (см. ниже), заслуженного своей жертвой на алтарь общества (см выше), их нельзя ненавидеть открыто. Ненависть проявляется в скрытой форме: типовые мужчины и женщины одобряют, как правило, наиболее жесткие и унизительные формы дрессировки детей, прежде всего - со своей стороны, но и со стороны общества - тоже. Такая позиция обусловлена априорной психологической установкой: если ребенок - это приносимая жертва, то с ним и следует обращаться, как с жертвенным животным в архаичных религиях.

- Ненависть к не-своим детям. Таковая объявляется открыто, с гордым чувством собственной правоты. При этом любое предложение сделать что-либо для "не-своего" ребенка воспринимается, как оскорбительное. Человек, что-либо делающий для "не-своих" детей, считается низко статусным или вовсе парией (в системе ценностей типовых мужчин и женщин).

Вышеупомянутый социальный статус (и ребенок-жертва, как способ заслужить этот статус) можно считать ключевыми мотивирующими факторами для типовых мужчин и женщин.

Теоретически, может присутствовать еще мотив "ребенок будет помогать мне, когда я стану старым" - но легко убедиться, что типовые мужчины и женщины не очень рассчитывают на это.

Так или иначе, сам по себе ребенок им не нужен. Ребенок не доставляет им никакого удовольствия, и не вызывает у них, как правило, никаких позитивных чувств (исключения - это короткие интервалы времени, когда срабатывают остатки подавленных врожденных паттернов, свойственных гоминидам).

Разумеется, типовые мужчины и женщины никогда не признаются прямо в таком отношении к "своим" детям. Типовой псевдо-содержательный ответ на вопрос "зачем вам дети"? выглядит так: "я хочу продолжить себя в будущее".

Особо отметим: это не содержательный, а именно псевдо-содержательный ответ.

Чтобы убедиться в таком положении дел, достаточно задать простой дополнительный вопрос "в какое будущее"?

Типовой мужчина и типовая женщина практически никогда не задумываются о будущем в таком аспекте. Они вполне практично рассуждают о своем будущем (в плане экономики, здоровья, и прочих компонентов обеспеченности). Но будущее, в которое они отправляют ребенка, не только не интересует их, но даже мысли на эту тему у них почти никогда не возникают.

Типовые мужчины и женщины, у которых есть подросший ребенок, воспринимают его (опять таки) как инструмент для повышения своего статуса. По их схеме, этот ребенок должен добиться успеха в назначенной области общественной деятельности, а также (аосле совершеннолетия) завести "своих" детей. Типовым мужчинам и женщинам даже не приходит в голову, что у подросшего ребенка могут быть иные интересы и желания. Наличие таковых воспринимается, как безобразный каприз и черная неблагодарность. Это тоже вполне обусловлено доктриной "свой ребенок - как жертва ради статуса".

Вот так формируется всеобщая обстановка деструктивной априорной ненависти между людьми, которую легко наблюдать в общении людей (в реале или в сети).

Такие дела.

Эпилог:

"Мичибичи сделал большие комически-испуганные глаза, как Джека Спарроу.

- Ой, может я ошибся? Расскажите мне ваше будущее, хоть ближайшее. Европа через полвека. Как вы приблизительно видите это? Как там люди живут, и что делают?

- Отто, я снова предлагаю вам относиться серьезнее. У нас тут более важные дела, чем гадать, что будет через полвека.

- Офицер, а представьте, что через полвека не будет ничего. В смысле: цивилизация на планете исчезнет. Останутся только какие-то маленькие разрозненные племена. В этом варианте будущего, неужели для вас важно то, чем вы занимаетесь тут сейчас?

- С чего вдруг вы решили, что через полвека цивилизация на планете исчезнет?

- Это такое правило: любое непростое дело, на которое люди плюнули, идет под откос. Рушится дом, если люди перестают поддерживать его в жилом состоянии. С будущим похожий случай: оно рушится, если не поддерживать его в жилом состоянии."

(Букет для улитки. Решето джамблей - 2. https://www.proza.ru/2019/10/10/1477)

(Футуриф. Токсичная честность. https://www.proza.ru/2014/09/18/799)

Этот фрагмент моей книги подвергался разносторонней эмоциональной критике с привлечением неких довольно туманных аргументов, якобы доказывающих, что я неправильно понимаю жизнь.

Каждый любознательный человек, критически относящийся к собственному знанию и опыту, в таких случаях проводит мониторинг независимых мнений, а затем активный эксперимент.

РЕМАРКА: Благодарю всех, кто принял участие - даже если это участие выразилось в единственной фразе, пусть чисто эмоциональной (поскольку такая фраза тоже маркер мнения).

Первый эксперимент: 17 мая 2018 в теме "Нормативная семья как программируемое несчастье"

(https://alex-rozoff.livejournal.com/48394.html)

Этот эксперимент случайно расширился из-за публикации в "Новых известиях"

https://newizv.ru/article/general/22-05-2018/aleksandr-rozov-traditsionnaya-semya-ne-sposobna-byt-schastlivoy

Последний эксперимент в этой серии - примерно сутки назад в теме:

"Как реально повысить рождаемость? Внезапные тезисы, основанных на здравом смысле".

(https://alex-rozoff.livejournal.com/200493.html)

В последнем эксперименте для увеличения разнообразия реакций выступил с позиции демографического позитивизма (отойдя от привычной позиции демографического негативизма). Позитивизм в этом вопросе имеет свой резон, который мною приводился в теме.

Для эксперимента, это было важно потому, что позволило зафиксировать устойчивые реакции участников (не зависящие от знака плюс или минус, заданного на старте).

Устойчивой оказалась типовая (у большинства участников) реакция глубокого, априорного, непреодолимого взаимного недоверия между мужчинами и женщинами, переходящая в смесь взаимного страха и ненависти. При этом мужчины и женщины оказались солидарны в своей ненависти к детям, и в своей приверженности к двоемыслию.

Уже в первом эксперименте была высказана гипотеза о массовом двоемыслии (цитирую):

- Регистрация брака - это публичный юридический акт, по которому мужчина и женщина добровольно приглашают в свои бытовые и сексуальные отношения третью и четвертую стороны: государство и т.н. «общественность». Они хотят, чтобы если брачный партнер начнет уклоняться от нормативной модели - то государство и «общественность» применили к уклонисту меры правового и морального воздействия. Если для удержания кого-то в браке требуется такой внушительный заградотряд, то, по логике, значит, нормативная семейная жизнь заранее планируется, как состояние очень обременительное, неприятное, вызывающее жгучее желание врываться на свободу.

С одной стороны, декларируется, будто бы, предельная симпатия к партнеру.

С другой стороны – выражается явное намерение ввергнуть его в сексуальное рабство (обычно и в трудовое тоже) воздействием превосходящих внешних сил.

Это удивительно похоже на «двоемыслие» (неологизм Дж. Оруэлла): «Говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь — все это абсолютно необходимо» (1984-й).

В последнем эксперименте эта гипотеза получила практически полное подтверждение.

Типовая точка знания женщин: семья и особенно дети - это тяжелая, грязная, неприятная, монотонная работа, вредная для здоровья - которая делается для общества и для партнера-мужчины. Соответственно: общество и мужчина должны предоставить гарантии оплаты этой работы (деньгами и услугами). Причем типовая женщина с детьми уверена, что ей за эту работу недоплачивают. Прежде всего - недоплачивают мужчины (если же дать мужчинам волю, то они вообще не станут платить - поскольку на самом деле женщина интересует их лишь как объект сексуального потребления, а дети безразличны вообще). Поэтому на мужчин следует накладывать предельно строгие и принудительные обязанности. Это - недоверие, переходящее в ненависть (вполне естественную при такой априорной установке).

Типовая точка зрения женщин - чайлдфри: эта работа настолько тяжелая, грязная, неприятная и вредная, причем настолько мало оплачиваемая, и настолько не гарантированная по оплате, что лучше вовсе не рожать детей. Тем боле, что практической пользу от детей в современном обществе ровно никакой.

Типовая точка знания мужчин: да, семья и особенно дети - это тяжелая, грязная, неприятная, монотонная работа, вредная для здоровья - которая делается женщиной для общества и для партнера-мужчины. Однако, типовой мужчина уверен, что женщины заявляют слишком высокую цену за эту работу. Поэтому у женщин следует отнять возможность образования, самообеспечения, и выбора (т.е. превратить их в разновидность лично-несвободной домашней прислуги, предельно зависящей от благосклонности мужчины). типовой мужчина вообще не склонен как-то считаться с интересами женщины.

Типовые мужчины, как и типовые женщины, считают рождение и содержание детей - жертвой на алтарь общества. Из-за приверженности двоемыслию, они обычно не говорят это прямо (предпочитая произносить филиппики о природном предназначении и прочего в том же роде). Но они называют женщин-чайлдфри не иначе, как эгоистками (и зачастую предлагают принуждать чайлдфри к деторождению) - таким образом, поддерживая доктрину деторождения, как жертвы, которую женщина приносит вопреки своим интересам.

При такой априорной установке совершенно естественной у типовых мужчин и типовых женщин является ненависть к детям.

При технике и и стилю словесного выражения, эта ненависть делится на два вида: ненависть к своим детям и ненависть к не-своим детям. Своими детьми в типовом случае называются дети, полученные при прямом использовании своих гамет (половых клеток), никак иначе.

- Ненависть к своим детям. Таковая объявляется завуалированно. Поскольку свои дети неявно воспринимаются, как фактор социального статуса (см. ниже), заслуженного своей жертвой на алтарь общества (см выше), их нельзя ненавидеть открыто. Ненависть проявляется в скрытой форме: типовые мужчины и женщины одобряют, как правило, наиболее жесткие и унизительные формы дрессировки детей, прежде всего - со своей стороны, но и со стороны общества - тоже. Такая позиция обусловлена априорной психологической установкой: если ребенок - это приносимая жертва, то с ним и следует обращаться, как с жертвенным животным в архаичных религиях.

- Ненависть к не-своим детям. Таковая объявляется открыто, с гордым чувством собственной правоты. При этом любое предложение сделать что-либо для "не-своего" ребенка воспринимается, как оскорбительное. Человек, что-либо делающий для "не-своих" детей, считается низко статусным или вовсе парией (в системе ценностей типовых мужчин и женщин).

Вышеупомянутый социальный статус (и ребенок-жертва, как способ заслужить этот статус) можно считать ключевыми мотивирующими факторами для типовых мужчин и женщин.

Теоретически, может присутствовать еще мотив "ребенок будет помогать мне, когда я стану старым" - но легко убедиться, что типовые мужчины и женщины не очень рассчитывают на это.

Так или иначе, сам по себе ребенок им не нужен. Ребенок не доставляет им никакого удовольствия, и не вызывает у них, как правило, никаких позитивных чувств (исключения - это короткие интервалы времени, когда срабатывают остатки подавленных врожденных паттернов, свойственных гоминидам).

Разумеется, типовые мужчины и женщины никогда не признаются прямо в таком отношении к "своим" детям. Типовой псевдо-содержательный ответ на вопрос "зачем вам дети"? выглядит так: "я хочу продолжить себя в будущее".

Особо отметим: это не содержательный, а именно псевдо-содержательный ответ.

Чтобы убедиться в таком положении дел, достаточно задать простой дополнительный вопрос "в какое будущее"?

Типовой мужчина и типовая женщина практически никогда не задумываются о будущем в таком аспекте. Они вполне практично рассуждают о своем будущем (в плане экономики, здоровья, и прочих компонентов обеспеченности). Но будущее, в которое они отправляют ребенка, не только не интересует их, но даже мысли на эту тему у них почти никогда не возникают.

Типовые мужчины и женщины, у которых есть подросший ребенок, воспринимают его (опять таки) как инструмент для повышения своего статуса. По их схеме, этот ребенок должен добиться успеха в назначенной области общественной деятельности, а также (аосле совершеннолетия) завести "своих" детей. Типовым мужчинам и женщинам даже не приходит в голову, что у подросшего ребенка могут быть иные интересы и желания. Наличие таковых воспринимается, как безобразный каприз и черная неблагодарность. Это тоже вполне обусловлено доктриной "свой ребенок - как жертва ради статуса".

Вот так формируется всеобщая обстановка деструктивной априорной ненависти между людьми, которую легко наблюдать в общении людей (в реале или в сети).

Такие дела.

Эпилог:

"Мичибичи сделал большие комически-испуганные глаза, как Джека Спарроу.

- Ой, может я ошибся? Расскажите мне ваше будущее, хоть ближайшее. Европа через полвека. Как вы приблизительно видите это? Как там люди живут, и что делают?

- Отто, я снова предлагаю вам относиться серьезнее. У нас тут более важные дела, чем гадать, что будет через полвека.

- Офицер, а представьте, что через полвека не будет ничего. В смысле: цивилизация на планете исчезнет. Останутся только какие-то маленькие разрозненные племена. В этом варианте будущего, неужели для вас важно то, чем вы занимаетесь тут сейчас?

- С чего вдруг вы решили, что через полвека цивилизация на планете исчезнет?

- Это такое правило: любое непростое дело, на которое люди плюнули, идет под откос. Рушится дом, если люди перестают поддерживать его в жилом состоянии. С будущим похожий случай: оно рушится, если не поддерживать его в жилом состоянии."

(Букет для улитки. Решето джамблей - 2. https://www.proza.ru/2019/10/10/1477)

Published on December 24, 2019 16:19

December 23, 2019

Как реально повысить рождаемость? Внезапные тезисы, основанных на здравом смысле.

Вся европейская цивилизация (включая отпочковавшиеся цивилизации Северной Америки и Австралии) будто помешалась на повышении рождаемости. На самом деле помешались элиты, они почувствовали, что им скоро не хватит подданных. Ситуация с коэффицентом рождаемости [1] такова: практически вся европейская цивилизация уже 10 лет находится на средних показателях ниже уровня простого воспроизводства населения (составляющего 2.13 ребенка на женщину). На 2017 год в США показатель 1.87, а в Евросоюзе 1.62, причем тенденция к снижению продолжается.

На самом деле, ситуация еще хуже, потому что внутри этих стран существует значительный слой социального-патологических анклавов ("черные кварталы" в США и кварталы с болшинством ближневосточных мигрантов в Евросоюзе). В патологической среде коэффициент рождаемости 3 и выше, а среди экономически-продуктивного населения порой менее 1.

Причем государственные меры по стимулированию рождаемости вызывают прирост именно среди патологических слоев, но не среди продуктивных. Поскольку патологический слой в основном не работает, а живет за счет велфера и мелко-криминального промысла, фактически стимулирование рождаемости лишь ухудшает демографическую социально-экономическую тенденцию.

Попробуем разобраться в механизме этого феномена, и начнем с рассмотрения типичных мер государственного стимулирования рождаемости. Они таковы:

а) денежные пособия на ребенка.

б) оплата детских медицинских, дошкольных, и школьных учреждений из бюджета.

в) создание служб социальных работников для помощи семьям с детьми

г) пропаганда семейных ценностей и деторождения.

д) создание социальных и правовых препятствий абортам.

Теперь смотрим как это работает (точнее - как это работает НЕ В ТУ СТОРОНУ).

а) - денежные пособия слишком низкие, они не покрывают даже пятую часть издержек на ребенка для экономически-продуктивных семей (в Западной Европе эта сумма от беременности матери до совершеннолетия ребенка - примерно четверть миллиона евро!). Зато для патологического слоя населения это пособие существенный стимул рожать детей (издержки на которых ровно ноль, так что дети становятся источником дохода).

б) - оплата детских учреждений из бюджета позволяет патологическому слою не заботится о детях, а в самом учреждении создает дискомфортные и опасные условия для детей из продуктивного слоя. Более того, из-за обязательности некоторых детских учреждений (в первую очередь школы - с 11- или 12-летним обучением) создается демотиватор детности для женщин из продуктивного слоя. Они ведь вовсе не хотят отправить своего ребенка в эту патологическую среду. Более того, обязательная школа лишает их возможности самим определять занятия с ребенком (к тому же нагружая необходимостью заниматься с ребенком школьными домашними заданиями, которые на 3/4 бессмысленны для нормального человека). Это по сути воспринимается, как национализация ребенка (заметим: продуктивная женщина рожает ребенка для себя, и такой отъем ребенка является для нее сильнейшим демотиватором)

в) - социальные работники мотивируют патологические семьи к высокой детности (позволяя не заботиться о детях), тогда как для женщин изх продуктивного слоя это дополнительная нагрузка в виде обязательной бюрократии, отнимающей время и нервы.

г) - пропаганда семейных ценностей и деторождения в таких условиях выглядит, как издевательство над экономически-продуктивными женщинами.

д) - социальные и правовые препятствия абортам, это для экономически-продуктивной женщины жесткий демотиватор деторождения (сигнал: если женщина забеременеет, то для нее не будет обратного пути, или этот путь окажется крайне затруднен). Заметим: в патологическом слое населения у женщин обычно никто не спрашивает: они низведены до уровня скотины. Они вынуждены рожать и зарабатывать своим хозяевам-мужчинам детские пособия.

Вот такой закономерно-негативный результат от ложных мотиваторов.

Теперь о том, как следовало бы построить разумные меры.

Прежде всего, следовало бы выяснить у продуктивных женщин - причины, побуждающих их либо к малодетности (1 ребенок) либо к стратегии чайлдфри.

Выяснить очень легко - информация уже есть в социальных сетях.

Мотивы не заводить ребенка делятся для продуктивных женщин на три ключевые категории.

1. Биологические проблемы беременности, родов, и грудного вскармливания [2].

2. Запредельная ответственность, налагаемая обществом на продуктивную женщину [3].

3. Денежные издержки [4].

Разберем по порядку, что с этим можно сделать.

1. Биологические проблемы - известно, что некоторые женщины вынашивают и рожают сравнительно легко. Это зависит от каких-то генетических факторов, а также от образа жизни и возраста. При современном уровне биомедицины нет проблем разработать типовую диагностику, которая заранее даст женщине ответ - тяжелыми или легкими будут для нее вынашивание и роды. Но такая процедура не разработана. В результате КАЖДАЯ экономически-продуктивная женщина опасается, что этот процесс станет для нее крайне тяжелым и болезненным. Этот очень сильный демотиватор (источник [2] весьма доходчиво рисует картину самого процесса и последствий).

Можно было бы возразить: если такая диагностика появится, то значительная часть женщин, узнав, что процесс будет тяжелым, перейдет к стратегии чайлдфри.

Но возражение не принимается, поскольку на самом деле для такого случая стратегия чайлдфри оптимальна и для женщины, и для потенциально-возможного ребенка (на котором неизбежно-негативно отразится тяжелая беременность и трудные роды), и для общества.

С другой стороны, женщины, обоснованно уверенные, что процесс для них будет сравнительно легким, не будут получать ложный демотиватор в виде таких опасений.

То же самое касается грудного вскармливания. Не следует склонять женщину к этому, если биологически это для нее дискомфортно. Лучше если она сама решит, как кормить младенца.

2. Ответственность. Это мощнейший демотиватор. В современных маленьких нормативных бинарных семьях (жена+муж) радикально-преобладающая доля ответственности ложится на жену (заметим - после биологически непростого процесса беременности и родов, на фоне также биологически непростого процесса грудного вскармливания).

В домашнем хозяйстве опять-таки радикально-преобладающая доля работ ложится на жену. Муж зарабатывает деньги и как правило считает этот свой вклад в сожительство - достаточным.

Наконец, избыточная бюрократия, связанная с отношением государства к появлению ребенка, снова ложится в основном на женщину.

Что с этим можно сделать?

Во-первых: прекратить пропаганду "семейных ценностей". Бинарная модель семьи (жена+муж) абсолютно не соответствует прагматике.

Возврат к исторически-типичной расширенной семье из трех поколений - видимо не очень комфортное решение (время все-таки иное).

Но вот переход кк чайлдшерингу - может оказаться вполне адекватным и комфортным.

Сейчас многие молодые женщины без формальной бинарной семьи-домохозяйства (как и многие молодые бессемейные мужчины) живут в стиле флетшер. Т.е. они делят домохозяйство между несколькими (тремя - четырьмя) персонами своего пола и сходного возраста.

Для молодых женщин с детьми это был бы рациональный и комфортный вариант, позволяющий разделить ответственность, снизить затраты времени, и распределить домашние работы оптимальным образом. Между прочим, такие сообщества из нескольких женщин с детьми спонтанно формируются в большинстве первобытных племен - что указывает на простую рациональность такой стратегии быта.

В источнике [4] встречается такая фраза "Половины ребенка мне было бы вполне достаточно". Вполне однозначный намек на чайлдшеринг.

2.1. Но вопрос не исчерпывается бытом. Есть еще обязательная бюрократия и обязательные детские учреждения (включая школу). Что делать с этим? Прагматика показывает что все это лучше было бы отменить вообще.

Особенно это касается школы (11- или 12-летнего обучения, бессмысленного и беспощадного). Фактически, школа стала источником дебилизации и негативной социализации детей. Почти всему плохому, что есть в социальной жизни, юный человек научается именно в школе. Школьное сообщество устроено настолько отвратительно, что нормальному ребенку там точно не место.

Другое дело - желательный объем знаний (который можно определить рациональным стандартом). И

Теперь внимание: все средства, которые сейчас ассигнуются на детские учреждения (включая школу) лучше было бы просто отдать матери, заодно с детским пособием. Пусть она решит по своему здравому смыслу, как потратить эти деньги и дать ребенку желательный объем знаний.

Это ее ребенок, и кому, как не ей выбирать для него методы обучения и социализации, пока он не подрос достаточно чтобы выбирать сам.

3. Деньги. Отчасти проблема решается в п.3 за счет:

- Флетшера

- Чайлдшеринга

- Монетизации детских учреждений.

- Ликвидации бессмысленных расходов времени и средств на бюрократические процедуры.

Но этого мало (вспомним о размере издержек на ребенка).

Возможно, проблему решили бы два вида мероприятий:

- Стимулирование развития работ с дистанционным выполнением (то, что может делать молодая мама, не оставляя ребенка).

- Абсолютная денационализация и дебюроратизация малых яслей и малых детских садов. Так (превратившись в легко оформляемый вид деятельности) они станут намного доступнее и дешевле. Соответственно, молодая мама сможет спокойно работать - чем уберется еще один демотиватор материнства: проблема потери привычного профессионально-рабочего окружения. Если у молодой мамы нет оснований опасаться этого, то ей будет намного комфортнее.

Тут можно возразить: мало ли кто решит заняться этим - не каждому можно доверить маленьких детей. Но возражение явно противоречит здравому смыслу. Как раз государство демонстрирует полную неспособность к подбору адекватного персонала в дошкольные учреждения (в школьные тоже - к слову сказать). С другой стороны, продуктивная женщиина сама разберется кому доверить ребенка - а кому нет.

Вот, приблизительная картина. Разумеется, многие проблемы тут не затронуты (например, проблема возраста рождения детей: сейчас это 30+ лет что явно не соответствует биологическому оптимуму, свойственному гоминидам: 16 - 24 года). Но это отдельная история, для примерно вдове более богатого и благополучного общества, чем существующее сейчас даже в наиболее развитых западных странах.

Такие дела.

---------------

Источники:

1. Коэффициент рождаемости

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_и_зависимых_территорий_по_суммарному_коэффициенту_рождаемости

2. Минусы материнства - не каждая мама сможет в этом признаться даже себе

https://zen.yandex.ru/media/yazhmat/minusy-materinstva-ne-kajdaia-mama-smojet-v-etom-priznatsia-daje-sebe-5dffc03dbd639600aeb27c2f

3. Разрешите представиться - я чайлдфри.

https://zen.yandex.ru/media/id/5d4d7a6c1ee34f00af1cc67b/razreshite-predstavitsia-ia-chaildfri-5df3146fe6cb9b00b109cf9d

4. Котики или дети? Карма чайлдфри.

https://zen.yandex.ru/media/id/5d4d7a6c1ee34f00af1cc67b/kotiki-ili-deti-karma-chaildfri-5df917c7dddaf400b390c4b4

На самом деле, ситуация еще хуже, потому что внутри этих стран существует значительный слой социального-патологических анклавов ("черные кварталы" в США и кварталы с болшинством ближневосточных мигрантов в Евросоюзе). В патологической среде коэффициент рождаемости 3 и выше, а среди экономически-продуктивного населения порой менее 1.

Причем государственные меры по стимулированию рождаемости вызывают прирост именно среди патологических слоев, но не среди продуктивных. Поскольку патологический слой в основном не работает, а живет за счет велфера и мелко-криминального промысла, фактически стимулирование рождаемости лишь ухудшает демографическую социально-экономическую тенденцию.

Попробуем разобраться в механизме этого феномена, и начнем с рассмотрения типичных мер государственного стимулирования рождаемости. Они таковы:

а) денежные пособия на ребенка.

б) оплата детских медицинских, дошкольных, и школьных учреждений из бюджета.

в) создание служб социальных работников для помощи семьям с детьми

г) пропаганда семейных ценностей и деторождения.

д) создание социальных и правовых препятствий абортам.

Теперь смотрим как это работает (точнее - как это работает НЕ В ТУ СТОРОНУ).

а) - денежные пособия слишком низкие, они не покрывают даже пятую часть издержек на ребенка для экономически-продуктивных семей (в Западной Европе эта сумма от беременности матери до совершеннолетия ребенка - примерно четверть миллиона евро!). Зато для патологического слоя населения это пособие существенный стимул рожать детей (издержки на которых ровно ноль, так что дети становятся источником дохода).

б) - оплата детских учреждений из бюджета позволяет патологическому слою не заботится о детях, а в самом учреждении создает дискомфортные и опасные условия для детей из продуктивного слоя. Более того, из-за обязательности некоторых детских учреждений (в первую очередь школы - с 11- или 12-летним обучением) создается демотиватор детности для женщин из продуктивного слоя. Они ведь вовсе не хотят отправить своего ребенка в эту патологическую среду. Более того, обязательная школа лишает их возможности самим определять занятия с ребенком (к тому же нагружая необходимостью заниматься с ребенком школьными домашними заданиями, которые на 3/4 бессмысленны для нормального человека). Это по сути воспринимается, как национализация ребенка (заметим: продуктивная женщина рожает ребенка для себя, и такой отъем ребенка является для нее сильнейшим демотиватором)

в) - социальные работники мотивируют патологические семьи к высокой детности (позволяя не заботиться о детях), тогда как для женщин изх продуктивного слоя это дополнительная нагрузка в виде обязательной бюрократии, отнимающей время и нервы.

г) - пропаганда семейных ценностей и деторождения в таких условиях выглядит, как издевательство над экономически-продуктивными женщинами.

д) - социальные и правовые препятствия абортам, это для экономически-продуктивной женщины жесткий демотиватор деторождения (сигнал: если женщина забеременеет, то для нее не будет обратного пути, или этот путь окажется крайне затруднен). Заметим: в патологическом слое населения у женщин обычно никто не спрашивает: они низведены до уровня скотины. Они вынуждены рожать и зарабатывать своим хозяевам-мужчинам детские пособия.

Вот такой закономерно-негативный результат от ложных мотиваторов.

Теперь о том, как следовало бы построить разумные меры.

Прежде всего, следовало бы выяснить у продуктивных женщин - причины, побуждающих их либо к малодетности (1 ребенок) либо к стратегии чайлдфри.

Выяснить очень легко - информация уже есть в социальных сетях.

Мотивы не заводить ребенка делятся для продуктивных женщин на три ключевые категории.

1. Биологические проблемы беременности, родов, и грудного вскармливания [2].

2. Запредельная ответственность, налагаемая обществом на продуктивную женщину [3].

3. Денежные издержки [4].

Разберем по порядку, что с этим можно сделать.

1. Биологические проблемы - известно, что некоторые женщины вынашивают и рожают сравнительно легко. Это зависит от каких-то генетических факторов, а также от образа жизни и возраста. При современном уровне биомедицины нет проблем разработать типовую диагностику, которая заранее даст женщине ответ - тяжелыми или легкими будут для нее вынашивание и роды. Но такая процедура не разработана. В результате КАЖДАЯ экономически-продуктивная женщина опасается, что этот процесс станет для нее крайне тяжелым и болезненным. Этот очень сильный демотиватор (источник [2] весьма доходчиво рисует картину самого процесса и последствий).

Можно было бы возразить: если такая диагностика появится, то значительная часть женщин, узнав, что процесс будет тяжелым, перейдет к стратегии чайлдфри.

Но возражение не принимается, поскольку на самом деле для такого случая стратегия чайлдфри оптимальна и для женщины, и для потенциально-возможного ребенка (на котором неизбежно-негативно отразится тяжелая беременность и трудные роды), и для общества.

С другой стороны, женщины, обоснованно уверенные, что процесс для них будет сравнительно легким, не будут получать ложный демотиватор в виде таких опасений.

То же самое касается грудного вскармливания. Не следует склонять женщину к этому, если биологически это для нее дискомфортно. Лучше если она сама решит, как кормить младенца.

2. Ответственность. Это мощнейший демотиватор. В современных маленьких нормативных бинарных семьях (жена+муж) радикально-преобладающая доля ответственности ложится на жену (заметим - после биологически непростого процесса беременности и родов, на фоне также биологически непростого процесса грудного вскармливания).

В домашнем хозяйстве опять-таки радикально-преобладающая доля работ ложится на жену. Муж зарабатывает деньги и как правило считает этот свой вклад в сожительство - достаточным.

Наконец, избыточная бюрократия, связанная с отношением государства к появлению ребенка, снова ложится в основном на женщину.

Что с этим можно сделать?

Во-первых: прекратить пропаганду "семейных ценностей". Бинарная модель семьи (жена+муж) абсолютно не соответствует прагматике.

Возврат к исторически-типичной расширенной семье из трех поколений - видимо не очень комфортное решение (время все-таки иное).

Но вот переход кк чайлдшерингу - может оказаться вполне адекватным и комфортным.

Сейчас многие молодые женщины без формальной бинарной семьи-домохозяйства (как и многие молодые бессемейные мужчины) живут в стиле флетшер. Т.е. они делят домохозяйство между несколькими (тремя - четырьмя) персонами своего пола и сходного возраста.

Для молодых женщин с детьми это был бы рациональный и комфортный вариант, позволяющий разделить ответственность, снизить затраты времени, и распределить домашние работы оптимальным образом. Между прочим, такие сообщества из нескольких женщин с детьми спонтанно формируются в большинстве первобытных племен - что указывает на простую рациональность такой стратегии быта.

В источнике [4] встречается такая фраза "Половины ребенка мне было бы вполне достаточно". Вполне однозначный намек на чайлдшеринг.

2.1. Но вопрос не исчерпывается бытом. Есть еще обязательная бюрократия и обязательные детские учреждения (включая школу). Что делать с этим? Прагматика показывает что все это лучше было бы отменить вообще.

Особенно это касается школы (11- или 12-летнего обучения, бессмысленного и беспощадного). Фактически, школа стала источником дебилизации и негативной социализации детей. Почти всему плохому, что есть в социальной жизни, юный человек научается именно в школе. Школьное сообщество устроено настолько отвратительно, что нормальному ребенку там точно не место.

Другое дело - желательный объем знаний (который можно определить рациональным стандартом). И

Теперь внимание: все средства, которые сейчас ассигнуются на детские учреждения (включая школу) лучше было бы просто отдать матери, заодно с детским пособием. Пусть она решит по своему здравому смыслу, как потратить эти деньги и дать ребенку желательный объем знаний.

Это ее ребенок, и кому, как не ей выбирать для него методы обучения и социализации, пока он не подрос достаточно чтобы выбирать сам.

3. Деньги. Отчасти проблема решается в п.3 за счет:

- Флетшера

- Чайлдшеринга

- Монетизации детских учреждений.

- Ликвидации бессмысленных расходов времени и средств на бюрократические процедуры.

Но этого мало (вспомним о размере издержек на ребенка).

Возможно, проблему решили бы два вида мероприятий:

- Стимулирование развития работ с дистанционным выполнением (то, что может делать молодая мама, не оставляя ребенка).

- Абсолютная денационализация и дебюроратизация малых яслей и малых детских садов. Так (превратившись в легко оформляемый вид деятельности) они станут намного доступнее и дешевле. Соответственно, молодая мама сможет спокойно работать - чем уберется еще один демотиватор материнства: проблема потери привычного профессионально-рабочего окружения. Если у молодой мамы нет оснований опасаться этого, то ей будет намного комфортнее.

Тут можно возразить: мало ли кто решит заняться этим - не каждому можно доверить маленьких детей. Но возражение явно противоречит здравому смыслу. Как раз государство демонстрирует полную неспособность к подбору адекватного персонала в дошкольные учреждения (в школьные тоже - к слову сказать). С другой стороны, продуктивная женщиина сама разберется кому доверить ребенка - а кому нет.

Вот, приблизительная картина. Разумеется, многие проблемы тут не затронуты (например, проблема возраста рождения детей: сейчас это 30+ лет что явно не соответствует биологическому оптимуму, свойственному гоминидам: 16 - 24 года). Но это отдельная история, для примерно вдове более богатого и благополучного общества, чем существующее сейчас даже в наиболее развитых западных странах.

Такие дела.

---------------

Источники:

1. Коэффициент рождаемости

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_и_зависимых_территорий_по_суммарному_коэффициенту_рождаемости

2. Минусы материнства - не каждая мама сможет в этом признаться даже себе

https://zen.yandex.ru/media/yazhmat/minusy-materinstva-ne-kajdaia-mama-smojet-v-etom-priznatsia-daje-sebe-5dffc03dbd639600aeb27c2f

3. Разрешите представиться - я чайлдфри.

https://zen.yandex.ru/media/id/5d4d7a6c1ee34f00af1cc67b/razreshite-predstavitsia-ia-chaildfri-5df3146fe6cb9b00b109cf9d

4. Котики или дети? Карма чайлдфри.

https://zen.yandex.ru/media/id/5d4d7a6c1ee34f00af1cc67b/kotiki-ili-deti-karma-chaildfri-5df917c7dddaf400b390c4b4

Published on December 23, 2019 18:47

December 22, 2019

Экономика Китая впала в кому по схеме гибели к 2023-му. Финансовый мир онемел от ужаса

Трудно поверить, что крупнейшая мировая фабрика - экономика Континентального Китая - рассыпается, как карточный домик. Тем не менее, график-схема этого процесса в стиле "черный лебедь" была известна заранее. Об этом чуть позже, а сначала события за месяц.

...

27 ноября 2019. Китайский промышленный гигант оказался на грани краха. Крупная китайская госкорпорация Tewoo Group в ближайшее время может допустить дефолт на рынке долларовых облигаций. Очень вероятно, что это произойдет уже в декабре, пишет Bloomberg. В 2018 году Tewoo находилась на 132 месте в списке Fortune Global 500 (крупнейшие по размеру выручки компании). Ее выручка достигала 66,6 миллиардов долларов, прибыль — 122 миллиона долларов.

https://lenta.ru/news/2019/11/27/china/

5 декабря 2019. Уже через несколько дней может произойти событие, которое войдет в историю Китая со знаком минус. 9 декабря государственный конгломерат по торговле сырьевыми товарами Tewoo с активами на сумму $38 млрд может допустить дефолт - это, безусловно, беспрецедентный случай для страны.

https://www.vestifinance.ru/articles/129379

Dec 16, 2019. Китайский трейдер сырьевых товаров Tewoo Group - первая государственная компания, которая в течение двух десятилетий допустила дефолт по облигациям в долларах США. В то время как китайское правительство принимает меры по облегчению своего долга за счет сбора средств и сокращения процентных ставок, просроченная задолженность продолжает расти, поскольку в азиатской стране наблюдается худший экономический спад за последние три десятилетия.

https://www.moneycontrol.com/news/business/companies/3-point-analysis-tewoo-group-default-what-this-means-for-china-4735171.html

DECEMBER 17 2019. За последние два десятилетия группа предпринимателей превратила округ Цупинг в китайском регионе Шаньдун из глубокого сельского захолустья - в промышленный центр, где расположен один из крупнейших в мире производителей алюминия. Но годы агрессивной экспансии с высоким левереджем (соотношением заемного и собственного капитала) превратили Цупинг и несколько соседних округов в горячую точку для корпоративных дефолтов. Бедствие в Шаньдуне стало предвестником финансового риска по всей стране в этом году. Волна дефолтов по корпоративным облигациям подтолкнула уровень дефолта частного сектора Китая к рекордным 4,9% на конец ноября, согласно Fitch Ratings, по сравнению с 0,6% в 2014 году.

https://www.ft.com/content/13f802c2-1713-11ea-9ee4-11f260415385

17 декабря 2019. Корпоративный долг Китая является "самой большой угрозой" для мировой экономики, предупредил старший экономист Moody's Analytics Марк Занди. Об этом сообщает CNBC. На прошлой неделе рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что рекордные 4,9% частных китайских эмитентов объявили дефолт по облигациям в юанях за первые 11 месяцев 2019 г. по сравнению с 0,6% в 2014 г. В октябрьском докладе рейтинговое агентство объяснило это ужесточением кредитования в результате усилий правительства по сокращению доли заемных средств. Местные органы власти также продемонстрировали "большую терпимость" к дефолтам, говорится в докладе.

Между тем, в стране может назревать кризис задолженности домохозяйств. Долг домохозяйств Китая в конце 2018 г. вырос до 60,4% ВВП, сообщил Народный банк Китая в своем ежегодном отчете о финансовой стабильности. Впервые отношение долга домашних хозяйств к доходу достигло 99,9%, что означает, что общий долг теперь примерно равен общему доходу домохозяйств. Аналитики скептически оценивают возможности стимулирования потребления в Китае, учитывая растущий уровень долга и замедление роста ВВП.

https://www.vestifinance.ru/articles/130066

Теперь - подведение фактических итогов года для экономики КНР, и перспективы на 2020 год.

22 ДЕКАБРЯ 2019. В Китае волна дефолтов частных компаний вышла из берегов собственно частного сектора — и начала аккуратно щупать сектор государственный. К примеру, менее двух недель назад государственный сырьевой трейдер Tewoo Group Co. сделал предложение держателям своих бондов о вынужденном обмене бумаг; иначе говоря, компания не в силах обслуживать свои обязательства, а китайское государство по какой-то причине отказало ей в поддержке. Были также истории о технических дефолтах (пропусках платежей) у поддерживаемых государством фирм, которые созданы для финансирования региональных властей. Кроме того, правительству КНР уже неоднократно приходилось вмешиваться в работу банковской системы, за этот год казнабыла вынуждена прямо спасать от дефолта несколько банков. Так, к четверке из Baoshang Bank, Bank of Jinzhou, Heng Feng Bank, Henan Yichuan Rural Commercial Bank в прошлом месяце присоединился Harbin Bank, один из крупнейших банков севера Китая с активами на вполне солидную сумму в $90 млрд.

Сам по себе рост экономики КНР, вероятнее всего, имеет место, но идет он по нижней границе коридора, обозначенного властями КНР, во втором и третьем кварталах он составлял 6,2% и 6% соответственно. Субиндекс экспортных заказов находится в отрицательной зоне уже почти полтора года (т.е. эти заказы все это время сокращаются с той или иной скоростью). В целом же скорость развития экономики КНР сейчас снизилась до минимума с далекого уже 1992 года.

В стране очень быстрыми темпами продолжается накопление долгов. Валовой долг перевалил за 300% ВВП, на обслуживание его уходит около 20% доходов, при этом доходность на каждую новую единицу долга снизилась до 34%, ополовинившись с вершин, которые были всего лишь 10-летие назад. К тому же НБК продолжает вваливать в финансовую систему страны очередные триллионы юаневых кредитов в попытке подстегнуть экономический рост: по итогам III квартала рост денежной массы в КНР, измеренный агрегатом М2, ускорился с 8,2% до 8,4% г/г, в экономику было влито почти 14 трлн юаней ($2 трлн) новых кредитов. 7-я часть этих денег пришлась на облигации региональных правительств — тех самых, которые уже потихоньку начинают попадать под дефолт, но остановиться сложно. Увы, эти деньги зачастую идут на финансирование инфраструктурных проектов, которые очень капиталоемкие и финансирование которых позволяет отчитаться перед Пекином о высоком уровне инвестиций и, соответственно, валового регионального продукта. Кроме того, в постоянно используемом арсенале НБК находятся и стандартные инструменты вроде снижения ставок и норм резервирования для банковской системы.

В следующем году китайские провинции ждет раунд массового погашения выпущенных облигаций. Объем погашений должен составить более 2 трлн юаней ($283 млрд), что почти на 60% больше, чем в этом году.

Важным представляется также то, что все эти явления наблюдаются на фоне рекордного оттока капитала. Точнее сказать, отток как таковой, судя по отчетности НБК, снижается — но быстрыми темпами растет графа «ошибки и пропуски» платежного баланса, куда регулятор заносит неявные теневые операции. За первую половину года из Китая таким образом утекло $131 млрд, что в 1,6 раза больше среднего уровня в период крупных оттоков 2015–2016 годов, а в третьем квартале такой отток составил еще $67 миллиардов. Вообще говоря, рост объемов юаневой ликвидности не сопровождается увеличением резервов ЦБ, что вполне может спровоцировать валютную панику, массовый и резкий выход из юаня. Не стоит при этом переоценивать регуляторные возможности НБК, фиксированный курс и прочее — никто не отменял теневые финансовые потоки. Более того, они очень развились именно что в последние лет 5–6, после первого кризиса ликвидности, в ходе которого регулятор показал, что может и закрутить гайки.

https://www.business-gazeta.ru/article/451130

На бытовой язык, такая ситуация в экономика называется емким диграфом ПЦ.

И этот ПЦ является типичным Черным лебедем, о чем уместна терминологическая вставка.

(серия Меганезия. Апостол Папуа и другие гуманисты. I. Мидгардсорм)

…Термин «Черный лебедь» придумал Нассим Талеб, ливанец из христианской семьи, депортированной мусульманами с родины, и осевшей в Западном мире. Нассим Талеб оказался в числе первых политических аналитиков, сделавших удачные практические выводы из структурной теории хаоса применительно к финансовой игре. Но, он пошел дальше биржи, и сформулировал ряд постулатов экономики в эру глобализации.

…«Черный лебедь» был представлен публике незадолго до кризиса, обрушившего мир Глобальных финансов в болото Великой рецессии. «Черный лебедь» (согласно Талебу) такое событие, которое происходит неожиданно для авторитетных экспертов, и влечет фатальные последствия для системы. При этом (главное!) при анализе ПОСЛЕ можно заметить, что Черный лебедь был закономерен, и предсказуем, но ПОЧЕМУ-ТО о его приближении не догадывались те самые «авторитетные эксперты».

…Более поздний сайберский комментатор Талеба обрисовал Черного лебедя русской пословицей эры СССР. «Pizdets podkralsya nezametno khot viden byl izdaleka» (перевод:

Ficken-verdammt kroch unbemerkt obwohl von ferne sichtbar war).

…Главное (загадочное!) свойство Черного лебедя: быть видимым издалека, но, несмотря на это, подкрадываться незаметно.

…У самого Талеба приводится объяснение: Черные лебеди прилетают туда, где у всех заинтересованных персон, и у авторитетных экспертов, создано обманчивое ощущение стабильности и непоколебимости системы.

https://www.proza.ru/2016/09/24/1035

Я не являюсь заинтересованной персоной и авторитетным экспертом, у меня не было такого обманчивого ощущения, потому я отслеживал ситуацию с февраля текущего года.

9 февраля:

...Глобальная архитектура сформировалась, и к концу 1980-х строительство геополитэкономии было завершено. А ее будущее - до финиша было определено практически с фатальной неизбежностью.

Вот что происходило дальше (и чем определялась далее вся мировая политика). - Аравия и Россия по умеренным ценам качали нефть и газ. Другие страны третьего мира по умеренной цене производили металлургический полуфабрикат. - Китай и несколько других регионов-фабрик по умеренным ценам производили товары и комплектующие.

"Золотой миллиард" на положении беззаботного рантье, постепенно впадал в детство, играл в бессмысленные компьютеризированные игрушки и надувал пузыри (финансовые), лишь незначительно отвлекаясь на производство чего-нибудь вроде германских и японских автомобилей, англо-французских самолетов, и американских моторов.

Между тем. закономерно, в третьих странах - бензоколонках, газовых трубах, сталелитейных цехах, и универсальных фабриках - неотвратимо росла зарплата, сближаясь с "золотого миллиарда", к тому же, росло население. И этот комплексный рост превращал умеренно-дорогую продукцию в непозволительно дорогую. Впрочем, до некоторого момента можно было как-то сглаживать это путем скрытой эмиссии путем снижения кредитных ставок и изобретения новых видов ценных бумаг. Любой содержательный анализ показывал. что этот "цифро-бумажный вал" псевдоценностей в какой-то момент вызовет классический кризис перепроизводства денег...

...Примерно 10 лет - до 1997-го все шло казалось бы отлично. Затем обвалилась экономика "Азиатских тигров" (быстрорастущих производственно-экспортных экономик стран ЮВА).

Сразу после этого стала подниматься волна беспрецедентного роста цен на топливо.

До 2008-го все шло не так уж плохо (можно было считать крах "тигров" и рост нефтегазовых цен просто досадными сбоями в налаженной системе глобальных финансов). Но затем обвалилась уже экономика самого "Золотого миллиарда" - началась Великая рецессия.

Еще несколько лет - оставалась призрачная надежда.

Можно было путем бухгалтерских креативных ухищрений изображать, что начинается выход из рецессии.

Можно было пробовать всякие инновации для переноса затрат людей "золотого миллиарда" из товарного сегмента в "цифровой" сегмент (чтобы снизить давление денег на реальный рынок).

Можно было пробовать исправить нефтегазовую ситуацию с ценами путем "Арабской весны" 2011.

Это вроде бы получилось - цены на нефть и газ пошли вниз.

Но тогда стала рассыпаться экономика России, и в 2014-м началась Вторая Холодная война.

В 2015-м экономика КНР стала обваливаться, как экономика "Азиатских тигров" в 1997-м.

https://newizv.ru/article/general/09-02-2019/konets-epohi-zolotoy-milliard-okazalsya-pod-ugrozoy-razoreniya

15 февраля:

Запад столкнулся с кризисом перепроизводства товара фиатные деньги. Слишком много стало эмитироваться денег и денежных суррогатов. Экономика мутировала из товаропроизводящей с высокой эффективностью (и высокой нормой прибыли) в кредитораздающую с высокими издержками (и почти нулевой нормой прибыли). В 2008-м Запад вошел в затяжную рецессию, и экономика все ощутимее начинает стремиться к сжатию издержек на всех уровнях. В т.ч. к сжатию издержек на уровне найма рабочей силы (которую массово поставлял Восток). По Западу бродит когда-то усыпленный а теперь пробудившийся призрак роботизации производств, грозящий сократить число востребованных рабочих (товара рабочая сила) примерно на порядок.

Восток столкнулся с кризисом перепроизводства товара рабочая сила. Слишком много людей, которые ранее были востребованы Западом в процессе вывоза западного капитала и создания производств в Третьем мире. По мере сжатия производств на Западе, этот товар не находит сбыта. а возможная роботизация приведет к фатальному затовариванию людьми. При этом, за благоприятный период между Холодными войнами, рабочие на Востоке привыкли к более высоким стандартам личного потребления, чем первой половине XX века, и теперь они уже не являются дешевым производительным ресурсом, способным конкурировать с промышленными роботами. потребительские товары, производимые на восточных предприятиях, кредитованных западными фиатными деньгами, уже не находят растущего сбыта на Западе (где издержки сжимаются).

https://alex-rozoff.livejournal.com/87150.html

22 июля:

Гонконг: инфарктное сердце китайского дракона. Модель агонии глобальной экономики.