Александр Александрович Розов's Blog, page 287

January 18, 2020

Стартфакапы - фрустрации IT-менеджеров (не)летающие автомобили.

23 декабря 2019 газета IT-time-24 собрала «рождественскую коллекцию»: топ-дюжина, якобы, самых перспективных стартапов во внезапно популярном у стартаперов секторе летающих автомобилей (точнее – воздушных такси).

https://it-time24.ru/gallery/114179-top-12-razrabotok-letayuschih-avtomobiley.html

Картинки с пояснениями – по ссылке, а в начале два замечания:

Во-первых: задача решена 80 лет назад. Pitcairn PA-36 "Whirlwing", модель 1936/39 годов. Позже появились несколько продвинутых моделей той же схемы

(пояснения и видео полетов: https://alex-rozoff.livejournal.com/97904.html)

Во-вторых: нынешняя призовая дюжина на 20% состоит из красивых перерисовок старых моделей (с 1940-х по 1990-е), на 80% - из фрустрации IT-менеджеров, которые в юности не наигрались в радиоуправляемые квадрокоптеры.

Теперь – кратко как выглядят проекты этой призовой дюжины:

1). Uber's VTOL taxi (как бы самый перспективный стартап в этом секторе). Это квадрокоптер-переросток, к которому приляпана 4-местнная кабина. Точнее он даже октокоптер, потому что на каждой из четырех балок у него 2 электрических движка с винтами (на картинках есть вариант, где добавлены 2 толкающих винта - показана выше). Материальное воплощение планируется на 2023 год.

2). AeroMobil's. Это геометрический гибрид обычного городского автомобиля и обычного легкомоторного самолета. При этом в режиме наземного движения самолетный планер складывается. Похоже на картинки из французских технофантастических комедий про Фантомаса и комиссара Жюва (1960-е годы). Итоговый облик пока даже не ясен.

3). Kitty Hawk. Мультикоптер-переросток (10 движков с винтами), к которому приляпана 1-местнная кабина на поплавках. Пишут, что может даже оторваться от земли и немного летать над водой. По дизайну – что-то из комиксов Marvel.

4). Volocopter 2X. Еще один мультикоптер-переросток (18 движков с винтами), к которому приляпана 2-местная кабина. Создан на основе поделки 2011 года из роторов от пылесоса, балок, оставшихся от квартирного ремонта, и офисного кресла. Разработан на средства налогоплательщика (более 2 миллионов евро от министерства экономики и технологий Германии), за что удостоен статьи в Википедии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Volocopter

Пробовал летать низенько-низенько, и уже успел потерпеть аварию (11 июля 2018).

https://bnn.de/nachrichten/bruchlandung-beim-testflug-des-bruchsaler-volocopters

5). Moog SureFly. Почти как (1) - квадрокоптер-переросток, точнее даже октокоптер, к которому приляпана 2-местнная кабина. Разработан компанией Workhorse, и еще не начав летать, принес кучу убытков. Продан (в виде проекта) компании Moog за 4 миллиона долларов, но летать так и не начал.

6). Black Fly. Еще один октокоптер. Похоже, вдохновлен историей двух парней в пригороде, которые в 2018-м приделали к обычной ванне несколько винтов с движками, вывели управление на джойстик, после чего один из парней слетал на этом устройстве за пивом и закуской в ближайший супермаркет.

https://motors.mega.mu/fr/news/german-brothers-build-drone-bathtub-20180123.html

Ванна, правда, переделана в футуристическую кабину (снова стиль комиксов Marvel).

7) Ehang 184. Как (1) и (5) - снова квадрокоптер-переросток, точнее октокоптер, к которому приляпана пассажирская кабина. Удостоен нескольких статей, в частности:

http://www.airwar.ru/enc/bpla/ehang184.html

http://avia.pro/blog/ehang-184-tehnicheskie-harakteristiki-foto

Практическая дальность по одним данным 16 км, по другим 25 км. Точка.

8) Воздушное такси Joby Aviation. Компания Joby Aviation удостоена статьи в Википедии…

https://en.wikipedia.org/wiki/Joby_Aviation

…За то, что умудрилась набрать 590 миллионов долларов фондов (основной инвестор, вроде бы, Toyota).

Проекты Joby Aviation отличает одна навязчивая идея: взять планер от обычного легкомоторного самолета (типа Cessna) и приляпать к нему множество движков с винтами от квадрокоптера. Комментировать нечего. Лишь Великий Ктулху знает, зачем это надо.

9) Jaunt Aviation. Эта компания не утруждала фантазию. Она просто взяла проект винтокрыла Fairey FB-1 Gyrodyne 1946 года (летавший с 1947 по 1949)…

https://en.wikipedia.org/wiki/Fairey_FB-1_Gyrodyne

http://www.airwar.ru/enc/heli/gyrodyne.html

…И перерисовала в стиле современных голливудских НФ-фильмов.

10) Porsche-Boeing. Находится на стадии зарисовок вроде очередного маленького реактивного самолета Джеймса Бонда. Пока даже проекта нет, но деньги, похоже, уже потрачены.

11) Aston Martin Volante Vision. Вообще-то Aston Martin – это бренд спорткаров. То, что представлено на картинке – это даже не Голливуд и не комиксы Marvel. Это следствие злоупотребления либо шаманскими грибами, либо кактусам Кастанеды.

12) Rolls-Royce. Вообще-то это всемирно-известный автомобилный бренд. Но, видимо, мода на проекты летающие такси, неспособных летать, настолько распространилась, что и эта компания решила участвовать (чтобы быть в мейнстриме). То, что видно на эскизе напоминает германские мотопланеры 1990-х (например Stemme и Technoflug). Хотя, непонятно, зачем на этот изящный планер приделано пять двигателей вместо одного.

Как уже отмечено выше: в основном этот парад (не)летающих стартфакапов состоит из фрустрации IT-менеджеров, которые в юности не наигрались в радиоуправляемые квадрокоптеры.

Как и положено по сценарию таких стартапов: оно инновационное по виду, чертовски дорогое по проектированию, отлично собирает фонды с инвесторов, и при этом неспособно выполнять прагматичные функции (в данном случае – не может нормально летать).

В общем: типичные (или даже эталонные) виртуальные продукты псевдо-постиндустриальной финансово-цифровой фейк-цивилизации XXI века.

https://it-time24.ru/gallery/114179-top-12-razrabotok-letayuschih-avtomobiley.html

Картинки с пояснениями – по ссылке, а в начале два замечания:

Во-первых: задача решена 80 лет назад. Pitcairn PA-36 "Whirlwing", модель 1936/39 годов. Позже появились несколько продвинутых моделей той же схемы

(пояснения и видео полетов: https://alex-rozoff.livejournal.com/97904.html)

Во-вторых: нынешняя призовая дюжина на 20% состоит из красивых перерисовок старых моделей (с 1940-х по 1990-е), на 80% - из фрустрации IT-менеджеров, которые в юности не наигрались в радиоуправляемые квадрокоптеры.

Теперь – кратко как выглядят проекты этой призовой дюжины:

1). Uber's VTOL taxi (как бы самый перспективный стартап в этом секторе). Это квадрокоптер-переросток, к которому приляпана 4-местнная кабина. Точнее он даже октокоптер, потому что на каждой из четырех балок у него 2 электрических движка с винтами (на картинках есть вариант, где добавлены 2 толкающих винта - показана выше). Материальное воплощение планируется на 2023 год.

2). AeroMobil's. Это геометрический гибрид обычного городского автомобиля и обычного легкомоторного самолета. При этом в режиме наземного движения самолетный планер складывается. Похоже на картинки из французских технофантастических комедий про Фантомаса и комиссара Жюва (1960-е годы). Итоговый облик пока даже не ясен.

3). Kitty Hawk. Мультикоптер-переросток (10 движков с винтами), к которому приляпана 1-местнная кабина на поплавках. Пишут, что может даже оторваться от земли и немного летать над водой. По дизайну – что-то из комиксов Marvel.

4). Volocopter 2X. Еще один мультикоптер-переросток (18 движков с винтами), к которому приляпана 2-местная кабина. Создан на основе поделки 2011 года из роторов от пылесоса, балок, оставшихся от квартирного ремонта, и офисного кресла. Разработан на средства налогоплательщика (более 2 миллионов евро от министерства экономики и технологий Германии), за что удостоен статьи в Википедии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Volocopter

Пробовал летать низенько-низенько, и уже успел потерпеть аварию (11 июля 2018).

https://bnn.de/nachrichten/bruchlandung-beim-testflug-des-bruchsaler-volocopters

5). Moog SureFly. Почти как (1) - квадрокоптер-переросток, точнее даже октокоптер, к которому приляпана 2-местнная кабина. Разработан компанией Workhorse, и еще не начав летать, принес кучу убытков. Продан (в виде проекта) компании Moog за 4 миллиона долларов, но летать так и не начал.

6). Black Fly. Еще один октокоптер. Похоже, вдохновлен историей двух парней в пригороде, которые в 2018-м приделали к обычной ванне несколько винтов с движками, вывели управление на джойстик, после чего один из парней слетал на этом устройстве за пивом и закуской в ближайший супермаркет.

https://motors.mega.mu/fr/news/german-brothers-build-drone-bathtub-20180123.html

Ванна, правда, переделана в футуристическую кабину (снова стиль комиксов Marvel).

7) Ehang 184. Как (1) и (5) - снова квадрокоптер-переросток, точнее октокоптер, к которому приляпана пассажирская кабина. Удостоен нескольких статей, в частности:

http://www.airwar.ru/enc/bpla/ehang184.html

http://avia.pro/blog/ehang-184-tehnicheskie-harakteristiki-foto

Практическая дальность по одним данным 16 км, по другим 25 км. Точка.

8) Воздушное такси Joby Aviation. Компания Joby Aviation удостоена статьи в Википедии…

https://en.wikipedia.org/wiki/Joby_Aviation

…За то, что умудрилась набрать 590 миллионов долларов фондов (основной инвестор, вроде бы, Toyota).

Проекты Joby Aviation отличает одна навязчивая идея: взять планер от обычного легкомоторного самолета (типа Cessna) и приляпать к нему множество движков с винтами от квадрокоптера. Комментировать нечего. Лишь Великий Ктулху знает, зачем это надо.

9) Jaunt Aviation. Эта компания не утруждала фантазию. Она просто взяла проект винтокрыла Fairey FB-1 Gyrodyne 1946 года (летавший с 1947 по 1949)…

https://en.wikipedia.org/wiki/Fairey_FB-1_Gyrodyne

http://www.airwar.ru/enc/heli/gyrodyne.html

…И перерисовала в стиле современных голливудских НФ-фильмов.

10) Porsche-Boeing. Находится на стадии зарисовок вроде очередного маленького реактивного самолета Джеймса Бонда. Пока даже проекта нет, но деньги, похоже, уже потрачены.

11) Aston Martin Volante Vision. Вообще-то Aston Martin – это бренд спорткаров. То, что представлено на картинке – это даже не Голливуд и не комиксы Marvel. Это следствие злоупотребления либо шаманскими грибами, либо кактусам Кастанеды.

12) Rolls-Royce. Вообще-то это всемирно-известный автомобилный бренд. Но, видимо, мода на проекты летающие такси, неспособных летать, настолько распространилась, что и эта компания решила участвовать (чтобы быть в мейнстриме). То, что видно на эскизе напоминает германские мотопланеры 1990-х (например Stemme и Technoflug). Хотя, непонятно, зачем на этот изящный планер приделано пять двигателей вместо одного.

Как уже отмечено выше: в основном этот парад (не)летающих стартфакапов состоит из фрустрации IT-менеджеров, которые в юности не наигрались в радиоуправляемые квадрокоптеры.

Как и положено по сценарию таких стартапов: оно инновационное по виду, чертовски дорогое по проектированию, отлично собирает фонды с инвесторов, и при этом неспособно выполнять прагматичные функции (в данном случае – не может нормально летать).

В общем: типичные (или даже эталонные) виртуальные продукты псевдо-постиндустриальной финансово-цифровой фейк-цивилизации XXI века.

Published on January 18, 2020 00:19

January 17, 2020

Мир цифровой гнили. После 2000 года: помойка и глупая надежда на квантовый компьютер

В качестве эпиграфа я приведу заголовок очерка Роберта Сапольски: "Помойные обезьяны: как павианы повторили путь западной цивилизации". Но там речь идет о материальном питании, а тут речь пойдет об информационном питании. Начну с истории НТР в бытовых информационных технологиях.

Мобильные телефоны:

1940-е - появление мобильных телефонных блоков весом примерно 40 кг.

1950-е - 1960-е - телефонизация автомобилей.

1970-е - первый серийный мобильный телефон Motorola DynaTAC весом около 1 кг.

1980-е - распространение простых мобильных телефонов и снижение цены до массово приемлемой.

1990-е - появление мобильных телефонов современного типа, слияние с линейкой мини-ПК

Персональные компьютеры, мини-ПК и интернет:

1950-е - 1960-е - появление схемных элементов будущих ПК и прототипа Интернета.

1970-е - первые настольные компьютеры с графическим интерфейсом.

1980-е - настольные ПК приобретают современный вид, и появляются портативные компьютеры.

1990-е - портативные ПК приобретают вид ноутбуков. Интернет становится общедоступным

Коммуникаторы (смартфоны):

Начало 1990-х - первый смартфон (IBM Simon) появляется в 1993-м.

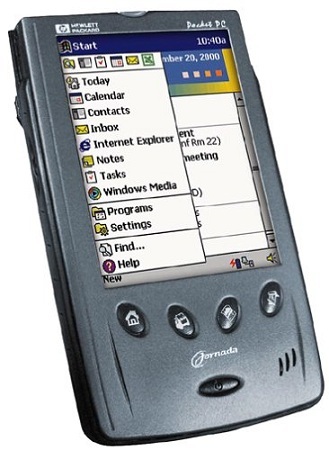

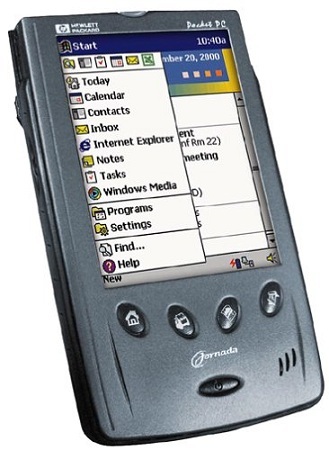

Конец 1990-х - разработан смартфон Pocket PC 2000, имеющий современный вид и функции.

С тех пор прошло 20 лет без качественных изменений, но с фатальным накоплением мусора.

История компьютеров и коммуникаторов завершилась там, где было предсказано в 1980-х.

Вот предсказание, вполне прагматичное, вполне точное, данное в 1988-м.

Больше ничего и не надо на данном уровне технологий.

С тех пор с точки зрения пользователя изменилось лишь качество отображения графики и скорость передачи данных. Впрочем, последние 10 лет существенно не меняется даже это. Происходит лишь бессмысленное наращивание памяти и скорости обработки данных. Причем уже бессодержательных данных.

Гонка супер-корпораций и правительств за цифровизацией ради бюрократии, и эпидемия навязывания потребителю неких "умных товаров" (интернет вещей, IoT) стала болезнью.

Чем больше засовывается процессоров и интернет-коммуникаторов в обычные бытовые вещи - тем эти вещи становятся более сложными в ущерб простым и ясным бытовым функциям, раби которых эти вещи были созданы еще 50 - 100 лет назад.

В какой-то момент Барри Боем (Barry Boehm) обнаружил, что по мере развития современного программного обеспечения в типичном большом проекте, стоимость модификаций и корректировок растет относительно исходной стоимости проекта, достигая соотношения в среднем 100:1.

Иначе говоря: на каждом цикле обновления ПО, паразитная стоимость превышает исходную в 100 раз. Это и есть цифровая гниль (или гнили программного обеспечения - Software rot).

По мере того, как ПО подвергается глобализации и глобальной стандартизации, борьба с цифровой гнилью превращается в самостоятельные проекты. Но по закону Боема, эти проекты, в свою очередь, тоже подвергаются цифровой гнили и разбухают в 100 раз.

Начинается борьба с цифровой гнилью в проектах борьбы с цифровой гнилью.

Мир уже увяз в болоте цифровой гнили.

Гонка за мощностью процессоров, емкостью памяти, и числом IT-работников исчерпала доступные ресурсы - физические и человеческие. Невозможно бороться с геометрической прогрессией, имеющей коэффициент роста 100 при характеристическом времени цикла порядка года.

Пользователи получают ПО все более низкого качества.

"Умные вещи" становятся все более неудобными и ненадежными.

Услуги по их содержанию уже реально обременительны для пользователя.

Перед лицом приближающегося пользовательского мятежа (и обвала рынка) IT-супер-корпорации хватаются за соломинку квантовых компьютеров, сулящих новый гигантский прорыв в росте цифровых ресурсов. Тогда эти супер-корпорации могли бы продолжать жить, и держать пользователей в более-менее контролируемом в болоте цифровой гнили еще четверть века. Но...

...На существующем уровне инженерно-прикладной физики, квантовый компьютер невозможен даже теоретически. А прогресс инженерно-прикладной физики остановился еще в 1980-х.

Точка.

Такие дела.

Мобильные телефоны:

1940-е - появление мобильных телефонных блоков весом примерно 40 кг.

1950-е - 1960-е - телефонизация автомобилей.

1970-е - первый серийный мобильный телефон Motorola DynaTAC весом около 1 кг.

1980-е - распространение простых мобильных телефонов и снижение цены до массово приемлемой.

1990-е - появление мобильных телефонов современного типа, слияние с линейкой мини-ПК

Персональные компьютеры, мини-ПК и интернет:

1950-е - 1960-е - появление схемных элементов будущих ПК и прототипа Интернета.

1970-е - первые настольные компьютеры с графическим интерфейсом.

1980-е - настольные ПК приобретают современный вид, и появляются портативные компьютеры.

1990-е - портативные ПК приобретают вид ноутбуков. Интернет становится общедоступным

Коммуникаторы (смартфоны):

Начало 1990-х - первый смартфон (IBM Simon) появляется в 1993-м.

Конец 1990-х - разработан смартфон Pocket PC 2000, имеющий современный вид и функции.

С тех пор прошло 20 лет без качественных изменений, но с фатальным накоплением мусора.

История компьютеров и коммуникаторов завершилась там, где было предсказано в 1980-х.

Вот предсказание, вполне прагматичное, вполне точное, данное в 1988-м.

Больше ничего и не надо на данном уровне технологий.

С тех пор с точки зрения пользователя изменилось лишь качество отображения графики и скорость передачи данных. Впрочем, последние 10 лет существенно не меняется даже это. Происходит лишь бессмысленное наращивание памяти и скорости обработки данных. Причем уже бессодержательных данных.

Гонка супер-корпораций и правительств за цифровизацией ради бюрократии, и эпидемия навязывания потребителю неких "умных товаров" (интернет вещей, IoT) стала болезнью.

Чем больше засовывается процессоров и интернет-коммуникаторов в обычные бытовые вещи - тем эти вещи становятся более сложными в ущерб простым и ясным бытовым функциям, раби которых эти вещи были созданы еще 50 - 100 лет назад.

В какой-то момент Барри Боем (Barry Boehm) обнаружил, что по мере развития современного программного обеспечения в типичном большом проекте, стоимость модификаций и корректировок растет относительно исходной стоимости проекта, достигая соотношения в среднем 100:1.

Иначе говоря: на каждом цикле обновления ПО, паразитная стоимость превышает исходную в 100 раз. Это и есть цифровая гниль (или гнили программного обеспечения - Software rot).

По мере того, как ПО подвергается глобализации и глобальной стандартизации, борьба с цифровой гнилью превращается в самостоятельные проекты. Но по закону Боема, эти проекты, в свою очередь, тоже подвергаются цифровой гнили и разбухают в 100 раз.

Начинается борьба с цифровой гнилью в проектах борьбы с цифровой гнилью.

Мир уже увяз в болоте цифровой гнили.

Гонка за мощностью процессоров, емкостью памяти, и числом IT-работников исчерпала доступные ресурсы - физические и человеческие. Невозможно бороться с геометрической прогрессией, имеющей коэффициент роста 100 при характеристическом времени цикла порядка года.

Пользователи получают ПО все более низкого качества.

"Умные вещи" становятся все более неудобными и ненадежными.

Услуги по их содержанию уже реально обременительны для пользователя.

Перед лицом приближающегося пользовательского мятежа (и обвала рынка) IT-супер-корпорации хватаются за соломинку квантовых компьютеров, сулящих новый гигантский прорыв в росте цифровых ресурсов. Тогда эти супер-корпорации могли бы продолжать жить, и держать пользователей в более-менее контролируемом в болоте цифровой гнили еще четверть века. Но...

...На существующем уровне инженерно-прикладной физики, квантовый компьютер невозможен даже теоретически. А прогресс инженерно-прикладной физики остановился еще в 1980-х.

Точка.

Такие дела.

Published on January 17, 2020 04:28

January 16, 2020

Катастрофы из-за глобального потепления? Нет, из-за глобального зеленого слабоумия.

"Исследования подтвердили вину человечества в изменении климата и катаклизмах. Австралия переживает один из самых страшных природных кризисов в своей истории: выгорело более 10 миллионов гектаров. По мнению экспертов, пожары столь разрушительны, что их последствия могут серьезно повлиять на окружающую среду в глобальном масштабе. «57 работ ясно показывают, что потепление, вызванное деятельностью человека, уже привело к глобальному увеличению частоты и тяжести пожаров, повысило риск их возникновения», — говорит старший научный сотрудник и ведущий автор обзора Мэтью Джонс."

https://www.gismeteo.ru/news/nature/issledovaniya-podtverdili-vinu-chelovechestva-v-izmenenii-klimata-i-kataklizmah/

Неужели? Передо мной статья Даррена Грэя (Darren Gray) из Сиднея, опубликованная "The Age" 12 марта 2015 года "Bushfire scientist David Packham warns of huge blaze threat, urges increase in fuel reduction burns"

https://www.theage.com.au/national/victoria/bushfire-scientist-david-packham-warns-of-huge-blaze-threat-urges-increase-in-fuel-reduction-burns-20150312-14259h.html

Вот что он пишет за 4.5 года до катастрофических пожаров:

"За последние 30 лет уровень горючего в лесах ухудшился из-за ошибочной зеленой идеологии, корпоративных интересов, политических неудач и неумелого управления, создавая огромную угрозу лесного пожара, предупредил ученый CSIRO по проблемам лесных пожаров.

[Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation - австралийское объединение научных и прикладных исследований. - A.R.]. Дэвид Пэкхем (David Packham) заявил в своем представлении Генеральному инспектору штата по чрезвычайным ситуациям о «провальной политике и неудовлетворительного контроля пожаров», которую ведет штат Виктория. Он утверждал, что, если годовой целевой показатель сокращения выбросов топлива, который в настоящее время составляет не менее 5 процентов на общественных земелях, «удвоится или, а вероятнее, утроится, произойдет масштабная катастрофа лесного пожара. Лесная и горная среда разрушатся и могут быть повреждены, возможно, за пределами (штата)», и дома и люди сгорят".

...Итак:

Попросту говоря, правительство австралийского штата Виктория не проводило обычных и понятных рекомендованных мероприятия по чистке леса от горючих материалов (сухостоя и т.п.). Эти мероприятия перестали проводиться из-за политики уступок влиятельным "зеленым". Заметим, эта влиятельность создана самим же правительством - с какими-то своими целями или (что тоже самое) целями корпораций, чьи лоббистские группировки по существу манипулируют правительством. Это политическая банальность сегодняшнего дня - причем не только для Австралии.

Как выглядит "зеленое" лоббирование в Австралии - можно прочесть тут:

https://www.bbc.com/russian/features-42197571

И тут

https://peretok.ru/articles/trading/16938/

К чему это приводит в экономике можно прочесть тут:

https://www.metalinfo.ru/ru/news/112698

Суть дела в том, что правительство проводит политику принудительной замены адекватной топливной энергетики - т.н. "Возобновляемыми источниками энергии" (ВИЭ). Как происходит утверждения повышенных тарифов на электричество, выделение "зеленых" субсидий и дележка выделенных сумм - неформальная государственно-коммерческая тайна.

Но итог - системный кризис правительственного целепологания и контроля.

Системный - это значит: везде. В частности - в сфере лесных ресурсов.

И в сфере организации пожаротушения - тоже, как показали полностью неадекватные действия служб правительства, когда случились пожары (о которых предупреждал Дэвид Пэкхем за 4.5 года).

Так что глобальное потепление тут не при чем.

Все намного проще.

https://www.gismeteo.ru/news/nature/issledovaniya-podtverdili-vinu-chelovechestva-v-izmenenii-klimata-i-kataklizmah/

Неужели? Передо мной статья Даррена Грэя (Darren Gray) из Сиднея, опубликованная "The Age" 12 марта 2015 года "Bushfire scientist David Packham warns of huge blaze threat, urges increase in fuel reduction burns"

https://www.theage.com.au/national/victoria/bushfire-scientist-david-packham-warns-of-huge-blaze-threat-urges-increase-in-fuel-reduction-burns-20150312-14259h.html

Вот что он пишет за 4.5 года до катастрофических пожаров:

"За последние 30 лет уровень горючего в лесах ухудшился из-за ошибочной зеленой идеологии, корпоративных интересов, политических неудач и неумелого управления, создавая огромную угрозу лесного пожара, предупредил ученый CSIRO по проблемам лесных пожаров.

[Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation - австралийское объединение научных и прикладных исследований. - A.R.]. Дэвид Пэкхем (David Packham) заявил в своем представлении Генеральному инспектору штата по чрезвычайным ситуациям о «провальной политике и неудовлетворительного контроля пожаров», которую ведет штат Виктория. Он утверждал, что, если годовой целевой показатель сокращения выбросов топлива, который в настоящее время составляет не менее 5 процентов на общественных земелях, «удвоится или, а вероятнее, утроится, произойдет масштабная катастрофа лесного пожара. Лесная и горная среда разрушатся и могут быть повреждены, возможно, за пределами (штата)», и дома и люди сгорят".

...Итак:

Попросту говоря, правительство австралийского штата Виктория не проводило обычных и понятных рекомендованных мероприятия по чистке леса от горючих материалов (сухостоя и т.п.). Эти мероприятия перестали проводиться из-за политики уступок влиятельным "зеленым". Заметим, эта влиятельность создана самим же правительством - с какими-то своими целями или (что тоже самое) целями корпораций, чьи лоббистские группировки по существу манипулируют правительством. Это политическая банальность сегодняшнего дня - причем не только для Австралии.

Как выглядит "зеленое" лоббирование в Австралии - можно прочесть тут:

https://www.bbc.com/russian/features-42197571

И тут

https://peretok.ru/articles/trading/16938/

К чему это приводит в экономике можно прочесть тут:

https://www.metalinfo.ru/ru/news/112698

Суть дела в том, что правительство проводит политику принудительной замены адекватной топливной энергетики - т.н. "Возобновляемыми источниками энергии" (ВИЭ). Как происходит утверждения повышенных тарифов на электричество, выделение "зеленых" субсидий и дележка выделенных сумм - неформальная государственно-коммерческая тайна.

Но итог - системный кризис правительственного целепологания и контроля.

Системный - это значит: везде. В частности - в сфере лесных ресурсов.

И в сфере организации пожаротушения - тоже, как показали полностью неадекватные действия служб правительства, когда случились пожары (о которых предупреждал Дэвид Пэкхем за 4.5 года).

Так что глобальное потепление тут не при чем.

Все намного проще.

Published on January 16, 2020 13:31

Эффект 65% идиотов и тотальное унижение людей на примере борьбы с бытовым пластиком.

О статистике Милгрэма уже рассказывалось детально, а сейчас лишь напомню цифры

65% людей готовы поддержать любую глупость по настоятельному предложению социального (политического)авторитета. Они либо умственно дефективны (не в состоянии критически анализировать реальность), либо безвольны (неспособны сказать "нет" авторитету, изображающему общественное мнение).

22.5% людей образуют непрерывную шкалу говорящих "нет", по мере того, как абсурдность предложений авторитета становится все более очевидной.

12.5% людей с разумной критичностью относятся к предложениям авторитета, и говорят "нет" в любой ситуации, когда предложения авторитета противоречат здравому смыслу.

На этой схеме построен "демократический" тоталитаризм (и кстати любой тоталитаризм) в современном мире. 65% людей почти всегда "за" - если только они и их близкие не начинают дохнуть от голода, холода, массовых инфекций, или военно-криминальных эффектов.

А теперь - конкретный пример. Бытовой пластик. С 1930-х по 1980-е в мире построена гигантская и крайне полезная индустрия из тысяч химических и обрабатывающих фирм, которые обеспечили людей дешевыми, гигиеничными, безопасными, удобными одноразовыми упаковками и одноразовой посудой. Это - пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол...).

Да, конечно, сотни миллионов тонн пластика где-то загрязняли биосферу. Вообще, чудовищно раздутая популяция людей - 7.7 миллиардов особей (около пол-триллиона тонн однотипной биомассы) неизбежно загрязняют биосферу даже одним только своим метаболизмом. И пластик (как и любой индустриальный продукт очень мало добавляет к аграрным загрязнителям).

Сравните:

Мировое производство пластика - примерно 0.2 миллиарда тонн в год.

Удобрения и потребляемая вода для производства 2.7 миллиарда тонн зерновой продукции.

При этом, заметим:

1) Пластик биологически нейтрален - в отличие от аграрных стоков.

2) Пластик в развитых странах почти весь уничтожается или утилизируется.

Но... Кто-то в истеблишменте развитых стран решил очередной раз нажиться на людях (предписав бессмысленную и сверх-дорогую перестройку экономики), или просто решил ради амбиций усилить свой диктат над людьми. И вот: в середине 2010-х бытовой пластик внезапно , без всяких разумных оснований, чисто идеологически - объявлен страшным злом.

"В моря и океаны вымываются огромные массы синтетических полимеров, созданных, чтобы не растворяться , не рваться, не плавиться. Их частицы попадает в организмы животных и растений, а через них — и человека. В целях борьбы с таким загрязнением Еврокомиссия предложила запретить одноразовые пластиковые предметы, в том числе ватные палочки, столовые приборы и соломинки для напитков, контейнеры для еды. Их производителям велено взять на себя часть расходов по сбору рукотворного мусора."

https://ru.euronews.com/2018/05/28/disposable-plastic-ban-proposed

"Европарламент одобрил законопроект, запрещающий с 2021 года на территории ЕС производство и продажу одноразовых изделий из пластика, в частности – посуды, столовых приборов, соломинок для напитков. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского парламента. За инициативу высказались 560 депутатов, 35 были против, 28 воздержались."

https://www.svoboda.org/a/29846872.html

"С 1 января во Франции вступает в силу запрет на одноразовую пластиковую посуду. Соответствующее постановление правительства было опубликовано в пятницу, 27 декабря, в Официальной газете. Запретить пластиковую продукцию одноразового использования во Франции решили еще в 2016 году. Однако против этой меры выступила ассоциация европейских производителей упаковки Pack2Go Europe, посчитав, что запрет нарушает правовые нормы ЕС. В 2018 году проект директивы о запрете ряда одноразовых пластиковых предметов утвердил Европейский парламент. Согласно закону, 1 января вступает запрет на продажу пластиковых тарелок, стаканчиков и ватных палочек. Торговые сети должны избавиться от своих запасов в течение шести месяцев после вступления закона в силу. В течение последующих двух лет запрет вступит также на остальную одноразовую пластиковую посуду: трубочки, столовые приборы, палочки для размешивания."

http://www.rfi.fr/ru/франция/20191227-во-франции-1-января-вступит-в-силу-запрет-на-одноразовую-пластиковую-посуду

"Правительство ФРГ решило запретить пластиковые пакеты"

https://p.dw.com/p/3SZ5t

"ЕС объявил войну пластмассе. Что ее заменит?"

https://www.bbc.com/russian/news-45977960

Последний заголовок важен. Что заменит пластик? Кто наживется на запрете востребованного пластика? Какая супер-корпорация - монополия навяжет жителям развитых стран очередную дорогостоящую и неудобную дрянь вместо удобных пластиковых вещей?

Да, конечно, речь идет о деньгах. Точнее: о среднем уровне собственного критического мышления и собственного достоинства людей Людям без собственного достоинства и без критического мышления можно путем малого усилия навязать любой экономический диктат.

Политический диктат - тоже, кстати.

Кто-нибудь может возразить, что пластик все-таки загрязняет окружающую среду.

Конечно да! Загрязняет! Но (см. выше) популяция людей - 7.7 миллиардов особей неизбежно загрязняют биосферу даже одним только своим метаболизмом. Прокорм всей этой популяции создает несравнимо больше нагрузки на экологию, чем пластик.

Более того, даже официальные пропагандисты анти-пластиковой кампании сообщают, что практически весь пластик попадает в моря и океаны из перенаселенных стран Третьего мира: Китай, Индия, и крупнейшие страны Африки.

Зачем в таком случае запрет пластика в развитых странах (в т.ч. Евросоюза), где он почти полностью уничтожается или утилизируется, так что практически НЕ попадает в моря и океаны?

Полное отсутствие здравого смысла.

Но - статистика Милгрэма беспощадна.

От 65 до 87.5 процентов жителей развитых стран подхватывают за официальными пропагандистами "пластик - зло!". И подставляют свои карманы для грабежа, жертвуя к тому же своим комфортом и гигиеной своего быта.

Вот так это работает. Не только с пластиком. Вообще с чем угодно в современной запредельно-абсурдной идеологически перегруженной экономике Первого мира.

Если мы хотим понять, что нас ждет в будущем - давайте сначала приглядимся к этому определяющему экономико-политическому фактору массового безвольного идиотизма в настоящем.

И давайте ,может, решим: что с этим делать?

65% людей готовы поддержать любую глупость по настоятельному предложению социального (политического)авторитета. Они либо умственно дефективны (не в состоянии критически анализировать реальность), либо безвольны (неспособны сказать "нет" авторитету, изображающему общественное мнение).

22.5% людей образуют непрерывную шкалу говорящих "нет", по мере того, как абсурдность предложений авторитета становится все более очевидной.

12.5% людей с разумной критичностью относятся к предложениям авторитета, и говорят "нет" в любой ситуации, когда предложения авторитета противоречат здравому смыслу.

На этой схеме построен "демократический" тоталитаризм (и кстати любой тоталитаризм) в современном мире. 65% людей почти всегда "за" - если только они и их близкие не начинают дохнуть от голода, холода, массовых инфекций, или военно-криминальных эффектов.

А теперь - конкретный пример. Бытовой пластик. С 1930-х по 1980-е в мире построена гигантская и крайне полезная индустрия из тысяч химических и обрабатывающих фирм, которые обеспечили людей дешевыми, гигиеничными, безопасными, удобными одноразовыми упаковками и одноразовой посудой. Это - пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол...).

Да, конечно, сотни миллионов тонн пластика где-то загрязняли биосферу. Вообще, чудовищно раздутая популяция людей - 7.7 миллиардов особей (около пол-триллиона тонн однотипной биомассы) неизбежно загрязняют биосферу даже одним только своим метаболизмом. И пластик (как и любой индустриальный продукт очень мало добавляет к аграрным загрязнителям).

Сравните:

Мировое производство пластика - примерно 0.2 миллиарда тонн в год.

Удобрения и потребляемая вода для производства 2.7 миллиарда тонн зерновой продукции.

При этом, заметим:

1) Пластик биологически нейтрален - в отличие от аграрных стоков.

2) Пластик в развитых странах почти весь уничтожается или утилизируется.

Но... Кто-то в истеблишменте развитых стран решил очередной раз нажиться на людях (предписав бессмысленную и сверх-дорогую перестройку экономики), или просто решил ради амбиций усилить свой диктат над людьми. И вот: в середине 2010-х бытовой пластик внезапно , без всяких разумных оснований, чисто идеологически - объявлен страшным злом.

"В моря и океаны вымываются огромные массы синтетических полимеров, созданных, чтобы не растворяться , не рваться, не плавиться. Их частицы попадает в организмы животных и растений, а через них — и человека. В целях борьбы с таким загрязнением Еврокомиссия предложила запретить одноразовые пластиковые предметы, в том числе ватные палочки, столовые приборы и соломинки для напитков, контейнеры для еды. Их производителям велено взять на себя часть расходов по сбору рукотворного мусора."

https://ru.euronews.com/2018/05/28/disposable-plastic-ban-proposed

"Европарламент одобрил законопроект, запрещающий с 2021 года на территории ЕС производство и продажу одноразовых изделий из пластика, в частности – посуды, столовых приборов, соломинок для напитков. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского парламента. За инициативу высказались 560 депутатов, 35 были против, 28 воздержались."

https://www.svoboda.org/a/29846872.html

"С 1 января во Франции вступает в силу запрет на одноразовую пластиковую посуду. Соответствующее постановление правительства было опубликовано в пятницу, 27 декабря, в Официальной газете. Запретить пластиковую продукцию одноразового использования во Франции решили еще в 2016 году. Однако против этой меры выступила ассоциация европейских производителей упаковки Pack2Go Europe, посчитав, что запрет нарушает правовые нормы ЕС. В 2018 году проект директивы о запрете ряда одноразовых пластиковых предметов утвердил Европейский парламент. Согласно закону, 1 января вступает запрет на продажу пластиковых тарелок, стаканчиков и ватных палочек. Торговые сети должны избавиться от своих запасов в течение шести месяцев после вступления закона в силу. В течение последующих двух лет запрет вступит также на остальную одноразовую пластиковую посуду: трубочки, столовые приборы, палочки для размешивания."

http://www.rfi.fr/ru/франция/20191227-во-франции-1-января-вступит-в-силу-запрет-на-одноразовую-пластиковую-посуду

"Правительство ФРГ решило запретить пластиковые пакеты"

https://p.dw.com/p/3SZ5t

"ЕС объявил войну пластмассе. Что ее заменит?"

https://www.bbc.com/russian/news-45977960

Последний заголовок важен. Что заменит пластик? Кто наживется на запрете востребованного пластика? Какая супер-корпорация - монополия навяжет жителям развитых стран очередную дорогостоящую и неудобную дрянь вместо удобных пластиковых вещей?

Да, конечно, речь идет о деньгах. Точнее: о среднем уровне собственного критического мышления и собственного достоинства людей Людям без собственного достоинства и без критического мышления можно путем малого усилия навязать любой экономический диктат.

Политический диктат - тоже, кстати.

Кто-нибудь может возразить, что пластик все-таки загрязняет окружающую среду.

Конечно да! Загрязняет! Но (см. выше) популяция людей - 7.7 миллиардов особей неизбежно загрязняют биосферу даже одним только своим метаболизмом. Прокорм всей этой популяции создает несравнимо больше нагрузки на экологию, чем пластик.

Более того, даже официальные пропагандисты анти-пластиковой кампании сообщают, что практически весь пластик попадает в моря и океаны из перенаселенных стран Третьего мира: Китай, Индия, и крупнейшие страны Африки.

Зачем в таком случае запрет пластика в развитых странах (в т.ч. Евросоюза), где он почти полностью уничтожается или утилизируется, так что практически НЕ попадает в моря и океаны?

Полное отсутствие здравого смысла.

Но - статистика Милгрэма беспощадна.

От 65 до 87.5 процентов жителей развитых стран подхватывают за официальными пропагандистами "пластик - зло!". И подставляют свои карманы для грабежа, жертвуя к тому же своим комфортом и гигиеной своего быта.

Вот так это работает. Не только с пластиком. Вообще с чем угодно в современной запредельно-абсурдной идеологически перегруженной экономике Первого мира.

Если мы хотим понять, что нас ждет в будущем - давайте сначала приглядимся к этому определяющему экономико-политическому фактору массового безвольного идиотизма в настоящем.

И давайте ,может, решим: что с этим делать?

Published on January 16, 2020 02:30

January 15, 2020

Динозавры эры "пределов роста" и цифрового доминирования, гибнущие от ожирения

26 ДЕКАБРЯ 2019 "Человечество оставило позади самый большой скачок индустриального производства в связи с подъемом Азии, а также создало массу синтетических материалов, разработало варианты вторичного использования ресурсов и коммерциализировало технологии производства возобновляемой энергии. Все эти новые тренды на протяжении последних десятилетий не привели к радикальному слому традиционных экономических парадигм, но сейчас становится очевиднo, что «разворот» близок: основные ресурсы планеты не закончатся никогда, их стоимость в долгосрочной перспективе будет снижаться, а рассуждения о «пределах роста» (см.: Meadows, Donella, et al. The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, New York: Universe Books, 1974) всё же уступят место оценкам контуров общества «неограниченного богатства» (см.: Pilzer, Paul. Unlimited Wealth. The Theory and Practice of Economic Alchemy, New York: Crown Business, 1990).

Истерия вокруг «изменения климата», имеющая в своей основе в общем-то те же самые линейные проекции, которые в свое время использовались идеологами ограниченности экономического роста, в перспективе неизбежно сойдет на нет как ввиду неочевидности связи между самим этим процессом и деятельностью человека, так и по причине появления действенных инструментов коррекции возникающих дисбалансов" (д-р Владислав Иноземцев)

https://snob.ru/entry/186876/

Цитата выше - в некотором роде, очевидный общеэкономический тезис. Дальнейшие футурологические построения д-ра Иноземцева очень интересны, с ними можно ознакомиться по ссылке выше. Но некоторые из построений - в частности, о роли сверхкрупных корпораций и международных институтов (фактически, обслуживающих эти сверхкрупные корпорации) - не столь обоснованы. Есть веские причины считать, что эра супер-корпораций завершается, как эра динозавров - поскольку они слишком разжирели и неспособны пережить полосу социально-экономической турбулентности.

По этому поводу - любопытное мнение Дерека Томпсона, озаглавленное "Тени гигантов: почему компании Кремниевой долины неспособны изменить мир".

"Десятилетия спустя историки, вероятно, будут вспоминать начало XXI века как период, когда самые умные люди богатейшей страны мира (имеются в виду США) тратили свой талант, время и капитал на весьма узкую сферу применения человеческого интеллекта — цифровые технологии. Благодаря усилиям этих умов мы получили беспрепятственный доступ к информации и различным удобствам. Но перемен в реальном, физическом мире компании Big Tech так и не совершили.

Если вы оторвете взгляд от экрана своего смартфона, то поймете, что прогресс становится все сложнее увидеть. Например, электрический свет, автомобили, самолеты появились в конце XIX—начале XX веков. Кажется, реальный мир уже полностью «изобретен», замечает Томпсон. Сегодня большая часть инноваций сосредоточена в невидимом мире байтов и программных кодов. Сторонники Big Tech утверждают, что программирование сделало человечество более изобретательным, позволив нам беспрепятственно общаться, учиться, продавать и покупать. Безусловно, это так. Никто не поспорит с тем, что теперь легче, например, публиковать свои работы или синтезировать музыку. И все же экономика инноваций находится в упадке.

В 2015 году у среднестатистического американца было гораздо меньше шансов основать компанию, чем в 1980-х годах. Одно из объяснений — Кремниевая долина. Крупные технологичные компании (Microsoft, Facebook, Google) превратились практически в монополии. У венчурных инвесторов по этому поводу даже появился термин «зона поражения» — компании-лидеры отбрасывают огромную «тень» на весь рынок, не только влияют на его развитие, но и параноидально скупают более мелких конкурентов".

https://www.rbc.ru/trends/innovation/5e1867509a79471959227806

Взгляд на супер-корпорации, как на "тени гигантов" (именно тени - бесполезные и в общем, бессмысленные, лишь мешающие технологическому развитию фирм нормального размера), прослеживаются и в частных отраслевых материалах СМИ, например:

14.01.2020, Forbes, Анатолий Ходоровский "Непотопляемый Boeing: почему битва авиагигантов еще не закончена".

(Цитируется конспективно).

"За последние несколько десятилетий с авиационной карты мира исчезли такие имена, как Fokker, Saab, Dornier, McDonnell Douglas, British Aerospace (BAE), производившие различные типы воздушных судов. Их еще можно увидеть на регулярных рейсах многих авиакомпаний, в том числе в Европе, но полеты на них скорее экзотика для любителей авиации.

В 2018 году Airbus пошел в новый для себя, ближнемагистральный сегмент, выкупив у канадской Bombardier контрольную долю в проекте CSeries, который теперь называется A220 и эффективно работает по всему миру. А вскоре после этого Bombardier, как и многие ее предшественники, вообще ушла из сегмента коммерческого пассажирского авиастроения, передав права на производство турбовинтовых лайнеров и оставшись на смежных и близких рынках.

Boeing ответил фактическим поглощением бизнеса по производству региональных коммерческих самолетов бразильского Embraer. После этого на мировой авиационной карте фактически вообще осталось всего два имени. Всерьез рассматривать российские авиастроительные проекты, несмотря на многомиллиардные вливания в них, вряд ли стоит, во всяком случае пока.

Таким образом, речь идет о почти «социалистическом» соревновании Европы и Америки на мировом авиационном рынке. По итогам прошедшего года впервые с 2011 года Airbus переиграл Boeing с разгромным счетом 863:345 (именно так соотносится число авиалайнеров, поставленных в 2019 году двумя производителями). Причина очевидна: запрет на полеты 737 Max после двух авиакатастроф с ними.

Такой поворот событий, конечно, дорого стоил компании, но не драматически. Сегодня котировки акций Boeing составляют $329, что хотя и на 25% меньше максимального значения, но по-прежнему в 2,2 раза больше, чем пять лет назад.

Конечно, необходимо отметить, что и Boeing, и Airbus сегодня не только (и не столько) производители самолетов. Это крупные и многопрофильные аэрокосмические корпорации. И в их будущее верит рынок... Даже обнародованные самой корпорацией откровения собственных сотрудников о том, 737 MAX «проектировали клоуны под руководством обезьян», радикально не повлияли на котировки акций Boeing, а скорее дали возможность немного поживиться спекулянтам.

В этом проявляется не только уровень доверия и надежды на то, что корпорация в очередной раз преодолеет все невзгоды. Здесь явно присутствует элемент осознания того, что развитие мировой авиации не остановить, а реально обеспечивают его две корпорации, и ни одной из них в одиночку с этим не справиться. А значит, рано или поздно Boeing свои проблемы решит. «Социалистическое» соревнование с Airbus, скорее всего, продолжится."

https://www.forbes.ru/biznes/391041-nepotoplyaemyy-boeing-pochemu-bitva-aviagigantov-eshche-ne-zakonchena

Обозреватель (Анатолий Ходоровский) вполне ясно видит, что история суперкорпораций Boeing и Airbus за последние десятилетия, это, вообще говоря, история монопольных поглощений всех перспективных авиастроительных фирм на рынке, превращения их во внутренние предприятия суперкоропораций, и разрушение т ого потенциала прогресса, который у этих фирм имелся.

Никакого прогресса. Все признаки системной монопольно-бюрократической деградации (характерные для плановой экономики "эпохи застоя" при позднем советском социализме).

Нынешнее состояние суперкорпорации Boeing - это полный инженерный, технологический и управленческий крах.

Но обозреватель тем не менее, уверен, что Boeing выживет (и Airbus выживет, хотя уже тоже погружается в такое же болот а деградации). Почему выживет? А потому, что больше никого нет.

Теперь мое мнение: "больше никого нет" - это временный феномен, причем близкий к финалу своего существования. Время супер-корпораций уходит. Их продукция уже настолько плоха по качеству, и настолько избыточна по цене, что они проиграют на рынке любому адекватному предприятию среднего размера. Их спасает лишь административно-бюрократическая и административно-финансовая поддержка государств. Иначе говоря, супер-корпорации существуют лишь за счет ограбления налогоплательщика и ограничения выбора потребителя.

Как долго еще это может продолжаться?

Ответ - в экономике. Как только борьба средних предприятий за свое место под солнцем (а не в тени гигантов) будет связана с реальной перспективой доходности выше некоторой критического значения. Какая оценка этого критического значения?

Я не знаю, но известно вот такое мнение:

"Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы" (Карл Маркс).

Возможна ли ситуация, когда среднее или средне-малое предприятие сможет получать 300% годовых за счет выхода на рынок со своей продукцией, конкурирующей с продукцией супер-корпораций?

Вполне возможна. Уже сейчас это понемногу происходит на рынке "пиратской" электроники и "пиратских" фармацевтических препаратов. Уже формируются "пиратские" виртуальные торговые сети. Возможно, следующие на очереди - "пиратские" источники энергии для быта и личного транспорта.

Запасаемся пивом и сухариками, смотрим, что будет дальше...

Истерия вокруг «изменения климата», имеющая в своей основе в общем-то те же самые линейные проекции, которые в свое время использовались идеологами ограниченности экономического роста, в перспективе неизбежно сойдет на нет как ввиду неочевидности связи между самим этим процессом и деятельностью человека, так и по причине появления действенных инструментов коррекции возникающих дисбалансов" (д-р Владислав Иноземцев)

https://snob.ru/entry/186876/

Цитата выше - в некотором роде, очевидный общеэкономический тезис. Дальнейшие футурологические построения д-ра Иноземцева очень интересны, с ними можно ознакомиться по ссылке выше. Но некоторые из построений - в частности, о роли сверхкрупных корпораций и международных институтов (фактически, обслуживающих эти сверхкрупные корпорации) - не столь обоснованы. Есть веские причины считать, что эра супер-корпораций завершается, как эра динозавров - поскольку они слишком разжирели и неспособны пережить полосу социально-экономической турбулентности.

По этому поводу - любопытное мнение Дерека Томпсона, озаглавленное "Тени гигантов: почему компании Кремниевой долины неспособны изменить мир".

"Десятилетия спустя историки, вероятно, будут вспоминать начало XXI века как период, когда самые умные люди богатейшей страны мира (имеются в виду США) тратили свой талант, время и капитал на весьма узкую сферу применения человеческого интеллекта — цифровые технологии. Благодаря усилиям этих умов мы получили беспрепятственный доступ к информации и различным удобствам. Но перемен в реальном, физическом мире компании Big Tech так и не совершили.

Если вы оторвете взгляд от экрана своего смартфона, то поймете, что прогресс становится все сложнее увидеть. Например, электрический свет, автомобили, самолеты появились в конце XIX—начале XX веков. Кажется, реальный мир уже полностью «изобретен», замечает Томпсон. Сегодня большая часть инноваций сосредоточена в невидимом мире байтов и программных кодов. Сторонники Big Tech утверждают, что программирование сделало человечество более изобретательным, позволив нам беспрепятственно общаться, учиться, продавать и покупать. Безусловно, это так. Никто не поспорит с тем, что теперь легче, например, публиковать свои работы или синтезировать музыку. И все же экономика инноваций находится в упадке.

В 2015 году у среднестатистического американца было гораздо меньше шансов основать компанию, чем в 1980-х годах. Одно из объяснений — Кремниевая долина. Крупные технологичные компании (Microsoft, Facebook, Google) превратились практически в монополии. У венчурных инвесторов по этому поводу даже появился термин «зона поражения» — компании-лидеры отбрасывают огромную «тень» на весь рынок, не только влияют на его развитие, но и параноидально скупают более мелких конкурентов".

https://www.rbc.ru/trends/innovation/5e1867509a79471959227806

Взгляд на супер-корпорации, как на "тени гигантов" (именно тени - бесполезные и в общем, бессмысленные, лишь мешающие технологическому развитию фирм нормального размера), прослеживаются и в частных отраслевых материалах СМИ, например:

14.01.2020, Forbes, Анатолий Ходоровский "Непотопляемый Boeing: почему битва авиагигантов еще не закончена".

(Цитируется конспективно).

"За последние несколько десятилетий с авиационной карты мира исчезли такие имена, как Fokker, Saab, Dornier, McDonnell Douglas, British Aerospace (BAE), производившие различные типы воздушных судов. Их еще можно увидеть на регулярных рейсах многих авиакомпаний, в том числе в Европе, но полеты на них скорее экзотика для любителей авиации.

В 2018 году Airbus пошел в новый для себя, ближнемагистральный сегмент, выкупив у канадской Bombardier контрольную долю в проекте CSeries, который теперь называется A220 и эффективно работает по всему миру. А вскоре после этого Bombardier, как и многие ее предшественники, вообще ушла из сегмента коммерческого пассажирского авиастроения, передав права на производство турбовинтовых лайнеров и оставшись на смежных и близких рынках.

Boeing ответил фактическим поглощением бизнеса по производству региональных коммерческих самолетов бразильского Embraer. После этого на мировой авиационной карте фактически вообще осталось всего два имени. Всерьез рассматривать российские авиастроительные проекты, несмотря на многомиллиардные вливания в них, вряд ли стоит, во всяком случае пока.

Таким образом, речь идет о почти «социалистическом» соревновании Европы и Америки на мировом авиационном рынке. По итогам прошедшего года впервые с 2011 года Airbus переиграл Boeing с разгромным счетом 863:345 (именно так соотносится число авиалайнеров, поставленных в 2019 году двумя производителями). Причина очевидна: запрет на полеты 737 Max после двух авиакатастроф с ними.

Такой поворот событий, конечно, дорого стоил компании, но не драматически. Сегодня котировки акций Boeing составляют $329, что хотя и на 25% меньше максимального значения, но по-прежнему в 2,2 раза больше, чем пять лет назад.

Конечно, необходимо отметить, что и Boeing, и Airbus сегодня не только (и не столько) производители самолетов. Это крупные и многопрофильные аэрокосмические корпорации. И в их будущее верит рынок... Даже обнародованные самой корпорацией откровения собственных сотрудников о том, 737 MAX «проектировали клоуны под руководством обезьян», радикально не повлияли на котировки акций Boeing, а скорее дали возможность немного поживиться спекулянтам.

В этом проявляется не только уровень доверия и надежды на то, что корпорация в очередной раз преодолеет все невзгоды. Здесь явно присутствует элемент осознания того, что развитие мировой авиации не остановить, а реально обеспечивают его две корпорации, и ни одной из них в одиночку с этим не справиться. А значит, рано или поздно Boeing свои проблемы решит. «Социалистическое» соревнование с Airbus, скорее всего, продолжится."

https://www.forbes.ru/biznes/391041-nepotoplyaemyy-boeing-pochemu-bitva-aviagigantov-eshche-ne-zakonchena

Обозреватель (Анатолий Ходоровский) вполне ясно видит, что история суперкорпораций Boeing и Airbus за последние десятилетия, это, вообще говоря, история монопольных поглощений всех перспективных авиастроительных фирм на рынке, превращения их во внутренние предприятия суперкоропораций, и разрушение т ого потенциала прогресса, который у этих фирм имелся.

Никакого прогресса. Все признаки системной монопольно-бюрократической деградации (характерные для плановой экономики "эпохи застоя" при позднем советском социализме).

Нынешнее состояние суперкорпорации Boeing - это полный инженерный, технологический и управленческий крах.

Но обозреватель тем не менее, уверен, что Boeing выживет (и Airbus выживет, хотя уже тоже погружается в такое же болот а деградации). Почему выживет? А потому, что больше никого нет.

Теперь мое мнение: "больше никого нет" - это временный феномен, причем близкий к финалу своего существования. Время супер-корпораций уходит. Их продукция уже настолько плоха по качеству, и настолько избыточна по цене, что они проиграют на рынке любому адекватному предприятию среднего размера. Их спасает лишь административно-бюрократическая и административно-финансовая поддержка государств. Иначе говоря, супер-корпорации существуют лишь за счет ограбления налогоплательщика и ограничения выбора потребителя.

Как долго еще это может продолжаться?

Ответ - в экономике. Как только борьба средних предприятий за свое место под солнцем (а не в тени гигантов) будет связана с реальной перспективой доходности выше некоторой критического значения. Какая оценка этого критического значения?

Я не знаю, но известно вот такое мнение:

"Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы" (Карл Маркс).

Возможна ли ситуация, когда среднее или средне-малое предприятие сможет получать 300% годовых за счет выхода на рынок со своей продукцией, конкурирующей с продукцией супер-корпораций?

Вполне возможна. Уже сейчас это понемногу происходит на рынке "пиратской" электроники и "пиратских" фармацевтических препаратов. Уже формируются "пиратские" виртуальные торговые сети. Возможно, следующие на очереди - "пиратские" источники энергии для быта и личного транспорта.

Запасаемся пивом и сухариками, смотрим, что будет дальше...

Published on January 15, 2020 12:40

January 14, 2020

Полиция в курсе "возможного изнасилования". Людям необходима вооруженная самозащита.

Нидерланды - симпатичная страна, очень удачная для иллюстрации той роли, которую реально играет государство в вопросе безопасности граждан (или точнее отсутствия таковой).

Площадь примерно 40 тысяч кв. км., население примерно 17 миллионов, формально уровень благосостояния очень высокий (почти 50 тысяч долларов в год ВВП на жителя). Уровень технической оснащенности государственных служб - тоже очень высокий (государственный бюджет около 400 миллиардов долларов). Социальные пособия гарантируют каждому жителю, по крайней мере, базовый набор жизненных благ. Аборигенное население - образованное, законопослушное, и с традициями уважения к буржуазным ценностям, идущими с XVI века.

При всех этих условиях, было бы логично предположить отсутствие серьезной уличной преступности, и уж тем более - организованной уличной преступности (бандитизма). Но...

23.01.2018. В Голландии написано большое количество исследований, посвященных исламским бандам (например, Ван Гемерт, van Gemert, и Флейшер, Fleisher, 2005), они предлагают детальную социальную и антропологическую панораму банд такого важнейшего европейского города, как Амстердам. Амстердамские банды сегментируются по религиозно-этническим параметрам, что мы наблюдаем и в бандах других стран: в большинстве банд превалируют молодые марокканцы, в банды «Уиндмилл-Сквер» попадают маргинализированные члены общества, выходцы из многодетных семей, имеющие низкий доход, это дети, систематически пропускающие школу, с многочисленными прецедентами нарушения законов, — этот элемент постоянно присутствует во всех группировках. Силовым органам непросто контролировать эту ситуацию, уже пустившую глубокие корни. Вспомним два известных убийства: политика Пима Фортейна (Pim Fortuyn) в 2002 году и Тео ван Гога (Theo van Gogh), режиссера фильма «Покорность» (Submission). Оба этих убийства в свете сильнейшего обострения ситуации с исламским терроризмом выглядят как резкое предупреждение, которое, к сожалению, осталось неуслышанным.

https://inosmi.ru/social/20180123/241251276.html

У-упс! А что с этим делает государство, сдирающее с налогоплательщиков примерно ПОЛОВИНУ стоимости всего произведенного продукта? Практически ничего. Вот конкретный пример:

11.08.2018. Голландия потрясена криминально-политической трагедией: Вильгельмина Руурдина Дилле, которую в родной Гааге называли просто Вилли Дилле, покончила с собой, оставив видеообращение. На записи Дилле рассказала, что год назад ее похитили и изнасиловали восемь мигрантов-мусульман, пригрозив, что убьют ее, если она продолжит "выступать" и вообще заниматься политической деятельностью. Дилле, городской депутат Гааги от нидерландской правой "Партии свободы", обвинила в заказе этого изнасилования другого депутата горсовета, Арнуда Ван Доорна из "Партии единства" (которая борется за "защиту национальных меньшинств, мусульман и благополучие животных"). В полиции отметили, что были в курсе "возможного изнасилования", однако сама Вильгельмина Дилле не подавала заявления...

http://archive.9tv.co.il/news/2018/08/11/260817.html

Полиция в курсе ситуации, но не намерена как-либо бороться с бандитизмом, уже ставшим политическим фактором. Зато (заметим) если обыкновенный социализированный, работающий, законопослушный гражданин, поведет себя как-то НЕПРАВИЛЬНО полиция тут как тут.

«Если у дома вашего соседа стоит подозрительно дорогая машина, а работает он мало, если кто-то поставил стопку газет у мусорного бака, или же сосед держит дома дикое животное – вызовите полицию» (из памятки для проживающих иностранцев в Нидерландах - перевод Mir24.tv).

Ну, вы поняли, чем занимается полиция.

Кто-то заметит, что (тем не менее) жизнь в Нидерландах довольно-таки безопасна. И это действительно так. Но...

- При условии, что вы не заходите в опасные места (см. выше о районах, контролируемых бандами).

- При условии, если вы вообще стараетесь не пересекаться с уличными криминальными элементами (например, завидев таковых - стразу переходите на другую сторону улицы).

А если вы зашли не туда, или не перешли на другую сторону улицы - то не обижайтесь. Все произойдет так, будто полиции нет вовсе.

Иначе говоря: жизнь в Нидерландах довольно-таки безопасна вовсе не благодаря полиции, а благодаря свойствам аборигенов. Как отмечено выше: аборигенное население - образованное, законопослушное, и с традициями уважения к буржуазным ценностям, идущими с XVI века. Кроме того, оно зажиточное, и у него нет материального мотива грабить кого-либо. Оно наоборот, имеет все психологические мотивы для тактичности и дружелюбия.

По мере роста доли мусульман - падает уровень безопасности.

Заметим, что законопослушным жителям запрещено ходить по улицам с оружием (и полиция строго наказывает за нарушения запрета).

Бандитам тоже запрещено ходить по улицам с оружием - но они игнорируют запрет (и полиция с этим обычно мирится).

ИТОГ: законопослушный житель абсолютно беззащитен перед бандитом.

А теперь о том, что произошло бы при снятии всех ограничений на стрелковое оружие, и на вооруженную самозащиту от любой физической агрессии. Подчеркиваю - от любой. Выстрел на поражения в ответ на любую физическую агрессию считается правомерным.

ПАУЗА.

Сейчас все противники свободы вооруженной самозащиты могут возразить, что:

- Бандит стреляет лучше, чем законопослушный житель.

- Голландцы будут стрелять друг в друга по любому поводу.

КОНЕЦ ПАУЗЫ.

Теперь вполне обоснованно сообщаю: все эти возражения - чепуха.

- Типовой уличный бандит-мигрант - это не герой голливудского вестерна, а обычная криворукая скотина, без стрелковой подготовки, даже такой, какую дают в любительском стрелковом клубе.

- Типовой голландский абориген никогда не создаст конфликтную ситуацию с другим аборигеном-голландцем, или вообще с каким-либо адекватным человеком. Напротив, он избегает таких ситуаций даже сейчас - хотя на руках нет оружия. При наличии оружия, он тем более не будет создавать такие ситуации.

Иначе говоря, от стрельбы со стороны обычных жителей пострадают именно те, кто создают такие ситуации, т.е. персоны агрессивные, нетактичные, стрельба по которым не причинит обществу никакого вреда. А вот пользы принесет много. Аборигены наконец-то смогут ходить, где угодно, и чувствовать себя хозяевами страны, в которой живут. Это очень полезно для социальной атмосферы.

Такие дела.

Площадь примерно 40 тысяч кв. км., население примерно 17 миллионов, формально уровень благосостояния очень высокий (почти 50 тысяч долларов в год ВВП на жителя). Уровень технической оснащенности государственных служб - тоже очень высокий (государственный бюджет около 400 миллиардов долларов). Социальные пособия гарантируют каждому жителю, по крайней мере, базовый набор жизненных благ. Аборигенное население - образованное, законопослушное, и с традициями уважения к буржуазным ценностям, идущими с XVI века.

При всех этих условиях, было бы логично предположить отсутствие серьезной уличной преступности, и уж тем более - организованной уличной преступности (бандитизма). Но...

23.01.2018. В Голландии написано большое количество исследований, посвященных исламским бандам (например, Ван Гемерт, van Gemert, и Флейшер, Fleisher, 2005), они предлагают детальную социальную и антропологическую панораму банд такого важнейшего европейского города, как Амстердам. Амстердамские банды сегментируются по религиозно-этническим параметрам, что мы наблюдаем и в бандах других стран: в большинстве банд превалируют молодые марокканцы, в банды «Уиндмилл-Сквер» попадают маргинализированные члены общества, выходцы из многодетных семей, имеющие низкий доход, это дети, систематически пропускающие школу, с многочисленными прецедентами нарушения законов, — этот элемент постоянно присутствует во всех группировках. Силовым органам непросто контролировать эту ситуацию, уже пустившую глубокие корни. Вспомним два известных убийства: политика Пима Фортейна (Pim Fortuyn) в 2002 году и Тео ван Гога (Theo van Gogh), режиссера фильма «Покорность» (Submission). Оба этих убийства в свете сильнейшего обострения ситуации с исламским терроризмом выглядят как резкое предупреждение, которое, к сожалению, осталось неуслышанным.

https://inosmi.ru/social/20180123/241251276.html

У-упс! А что с этим делает государство, сдирающее с налогоплательщиков примерно ПОЛОВИНУ стоимости всего произведенного продукта? Практически ничего. Вот конкретный пример:

11.08.2018. Голландия потрясена криминально-политической трагедией: Вильгельмина Руурдина Дилле, которую в родной Гааге называли просто Вилли Дилле, покончила с собой, оставив видеообращение. На записи Дилле рассказала, что год назад ее похитили и изнасиловали восемь мигрантов-мусульман, пригрозив, что убьют ее, если она продолжит "выступать" и вообще заниматься политической деятельностью. Дилле, городской депутат Гааги от нидерландской правой "Партии свободы", обвинила в заказе этого изнасилования другого депутата горсовета, Арнуда Ван Доорна из "Партии единства" (которая борется за "защиту национальных меньшинств, мусульман и благополучие животных"). В полиции отметили, что были в курсе "возможного изнасилования", однако сама Вильгельмина Дилле не подавала заявления...

http://archive.9tv.co.il/news/2018/08/11/260817.html

Полиция в курсе ситуации, но не намерена как-либо бороться с бандитизмом, уже ставшим политическим фактором. Зато (заметим) если обыкновенный социализированный, работающий, законопослушный гражданин, поведет себя как-то НЕПРАВИЛЬНО полиция тут как тут.

«Если у дома вашего соседа стоит подозрительно дорогая машина, а работает он мало, если кто-то поставил стопку газет у мусорного бака, или же сосед держит дома дикое животное – вызовите полицию» (из памятки для проживающих иностранцев в Нидерландах - перевод Mir24.tv).

Ну, вы поняли, чем занимается полиция.

Кто-то заметит, что (тем не менее) жизнь в Нидерландах довольно-таки безопасна. И это действительно так. Но...

- При условии, что вы не заходите в опасные места (см. выше о районах, контролируемых бандами).

- При условии, если вы вообще стараетесь не пересекаться с уличными криминальными элементами (например, завидев таковых - стразу переходите на другую сторону улицы).

А если вы зашли не туда, или не перешли на другую сторону улицы - то не обижайтесь. Все произойдет так, будто полиции нет вовсе.

Иначе говоря: жизнь в Нидерландах довольно-таки безопасна вовсе не благодаря полиции, а благодаря свойствам аборигенов. Как отмечено выше: аборигенное население - образованное, законопослушное, и с традициями уважения к буржуазным ценностям, идущими с XVI века. Кроме того, оно зажиточное, и у него нет материального мотива грабить кого-либо. Оно наоборот, имеет все психологические мотивы для тактичности и дружелюбия.

По мере роста доли мусульман - падает уровень безопасности.

Заметим, что законопослушным жителям запрещено ходить по улицам с оружием (и полиция строго наказывает за нарушения запрета).

Бандитам тоже запрещено ходить по улицам с оружием - но они игнорируют запрет (и полиция с этим обычно мирится).

ИТОГ: законопослушный житель абсолютно беззащитен перед бандитом.

А теперь о том, что произошло бы при снятии всех ограничений на стрелковое оружие, и на вооруженную самозащиту от любой физической агрессии. Подчеркиваю - от любой. Выстрел на поражения в ответ на любую физическую агрессию считается правомерным.

ПАУЗА.

Сейчас все противники свободы вооруженной самозащиты могут возразить, что:

- Бандит стреляет лучше, чем законопослушный житель.

- Голландцы будут стрелять друг в друга по любому поводу.

КОНЕЦ ПАУЗЫ.

Теперь вполне обоснованно сообщаю: все эти возражения - чепуха.

- Типовой уличный бандит-мигрант - это не герой голливудского вестерна, а обычная криворукая скотина, без стрелковой подготовки, даже такой, какую дают в любительском стрелковом клубе.

- Типовой голландский абориген никогда не создаст конфликтную ситуацию с другим аборигеном-голландцем, или вообще с каким-либо адекватным человеком. Напротив, он избегает таких ситуаций даже сейчас - хотя на руках нет оружия. При наличии оружия, он тем более не будет создавать такие ситуации.

Иначе говоря, от стрельбы со стороны обычных жителей пострадают именно те, кто создают такие ситуации, т.е. персоны агрессивные, нетактичные, стрельба по которым не причинит обществу никакого вреда. А вот пользы принесет много. Аборигены наконец-то смогут ходить, где угодно, и чувствовать себя хозяевами страны, в которой живут. Это очень полезно для социальной атмосферы.

Такие дела.

Published on January 14, 2020 12:17

January 13, 2020

Цивилизация - генетическая ферма. Уж если жить экологически-красиво, то так.

Кто не в курсе - сегодня Старый Новый год. Что, как бы намекает... А самые глючные идеи возникают в ходе вечеринки с абсентом (или аналогичными настольными играми). Иногда такие, что Лавкрафт, Желячзны и Юдковский отдыхают... Ну, допустим это превувеличение, но вполне допустимое в новогоднюю ночь.

Но сегодня возникла идея полностью бионической цивилизации - без машинной индустрии.

(кто не в курсе - это из фильма How to Train Your Dragon).

Идея о том, что цивилизация может строиться исключительно на генно-модифицированных организмах, без всяких "неживых" вещей, в принципе, не нова.

Можно вспомнить например:

- Цивилизацию марагов (иилан) в книге "Запад Эдема" Гарри Гаррисон.

- Цивилизация Леса в книге "Улитка на склоне" А и Б Стругацкие.

- Цивилизация нешгаев в книге "Пробуждение каменного Бога" Филип Фармер.

- Фильм "Аватар" (цивилизация нави на Пандоре)

- Фильм "Звездный десант" (цивилизация багов/арахнидов).

и т.п.

В ходе вечеринки ставилась задача: найти те элементы цивилизации, которые не могут быть реализованы в рамках такой бионической модели. Оказалось не так уж много. Это:

- полеты на высоких скоростях (выше 200 км/час).

- космические технологии.

- кибернетическая графика высокого разрешения и быстрый интернет.

- металлические изделия (хотя это под вопросом).

Для цивилизации, имеющие планы выхода в космос и освоение других планет - это принципиальные (неприемлемые) ограничения.

Но для цивилизации, котрая решила замкнуться в пределах одной планеты (в равновесии с планетарной экосистемой) тут нет никаких принципиальных проблем. Скорее наоборот: эт о оптимальная концепция решений для "зеленой" экономики.

Интересно, как отреагируют типичные "зеленые" активисты на предложение стремиться к такому состоянию земной цивилизации?

Запасаемся кофе и сливками, ждем реакции кого-нибудь из таких активистов.

Но сегодня возникла идея полностью бионической цивилизации - без машинной индустрии.

(кто не в курсе - это из фильма How to Train Your Dragon).

Идея о том, что цивилизация может строиться исключительно на генно-модифицированных организмах, без всяких "неживых" вещей, в принципе, не нова.

Можно вспомнить например:

- Цивилизацию марагов (иилан) в книге "Запад Эдема" Гарри Гаррисон.

- Цивилизация Леса в книге "Улитка на склоне" А и Б Стругацкие.

- Цивилизация нешгаев в книге "Пробуждение каменного Бога" Филип Фармер.

- Фильм "Аватар" (цивилизация нави на Пандоре)

- Фильм "Звездный десант" (цивилизация багов/арахнидов).

и т.п.

В ходе вечеринки ставилась задача: найти те элементы цивилизации, которые не могут быть реализованы в рамках такой бионической модели. Оказалось не так уж много. Это:

- полеты на высоких скоростях (выше 200 км/час).

- космические технологии.

- кибернетическая графика высокого разрешения и быстрый интернет.

- металлические изделия (хотя это под вопросом).

Для цивилизации, имеющие планы выхода в космос и освоение других планет - это принципиальные (неприемлемые) ограничения.

Но для цивилизации, котрая решила замкнуться в пределах одной планеты (в равновесии с планетарной экосистемой) тут нет никаких принципиальных проблем. Скорее наоборот: эт о оптимальная концепция решений для "зеленой" экономики.

Интересно, как отреагируют типичные "зеленые" активисты на предложение стремиться к такому состоянию земной цивилизации?

Запасаемся кофе и сливками, ждем реакции кого-нибудь из таких активистов.

Published on January 13, 2020 14:25

January 12, 2020

Шизофрения общества пост-потребления: деньги - мерило всего, но использовать их - стыдно

Статья Ильи Носырева* о новой ценностной ориентации в западном обществе немного сумбурна, но содержит очень любопытный исторический набор высказывания о ценностях. Автор напомнил, что шеринг (в частности - каршеринг и флетшер) уже был популярен 100 лет назад. Но...

..."Конец процветанию такого шеринга положили две причины — рост благосостояния среднего класса и алчность корпораций. В 1955 году исследователь бизнеса Виктор Лебоу написал строки, которые впоследствии бессчетное число раз цитировали критики консюмеризма: «Наша чрезвычайно продуктивная экономика требует, чтобы мы сделали потребление своим образом жизни, превратили покупку товаров в ритуал, искали решение духовных вопросов в потреблении. Социальный статус, социальная приемлемость поступков, авторитет будут измеряться моделями потребления … Нужно, чтобы люди ели, одевались, ездили, жили наиболее сложным и, как следствие, все более дорогим способом». С помощью рекламы корпорации неустанно создавали образ успешного человека, который достаточно богат, чтобы ездить на своем автомобиле и жить в собственном доме"*.

Логично: западное общество эры НТР стремительно богатело, инженеры, техники и квалифицированные рабочие превращались в средний класс, и ясно, что капиталистическая рыночная система старалась предложить новому богатому массовому потребителю побольше всяких благ. Но затем НТР была принудительно заторможена политиками (об этом я рассказывал тут**), и произошло вот что:

"На Западе потребительская психология начала сдавать свои позиции еще в конце прошлого десятилетия, когда после глобального экономического кризиса 2007–2008 годов покупательная способность граждан резко упала. В своей книге «Америка третьего мира: как наши политики бросили средний класс и предали американскую мечту» известная издательница и публицист Арианна Хаффингтон упоминает несколько гвоздей, вбитых в гроб консюмеризма — стагнацию доходов граждан, растущее бремя ипотеки, безработицу и общее ощущение, что с экономической стабильностью придется попрощаться"*.

Иначе говоря: западное общество стремительно покатилось назад, в сторону середины XX века, а может и еще дальше в прошлое. Илья Носырев (ссылаясь на монографию д-ра Мори Коэн из Института технологий Нью-Джерси) отметил, что великий поход цифровой коммерции в сегмент шеринга имеет своей целью имитировать для персон среднего класса (превращающихся в пролетариев и в люмпенов) иллюзию того благосостояния, которое они уже в основном потеряли, и продолжают терять. Детальнее об этом -тут***.

Эта иллюзия выглядит неубедительно, поскольку даже человеку с весьма средним интеллектом понятно: качество жизни и уровень благосостояния выше у того, кто владеет собственным домом, ездит на собственном персональном транспорте, и отдыхает в отеле с соответствующим гарантированным комфортом - чем у того, кто арендует кусок дома, берет транспорт на прокат, и отдыхает в чьем-то временно пустующем жилище (снятом по шеринговому цифровому сервису) с заведомым отсутствием курортного комфорта.

Чтобы психологически подкрепить иллюзию - политическая система создает обстановку шейминга (обстановки стыда) за материальное потребление. Это - важная часть климатической аферы (выдуманной угрозы климатической катастрофы от антропогенных парниковых газов).

ИМЕННО ТЫ (любой небогатый житель развитой страны) - тот атлант который должен удержать планету на своих ладонях, отказывая себе в благах цивилизации (на которые ты, вообще то заработал, и которые ты, вообще-то, создаешь своим трудом). Тебе что, мало цифровых товаров (приложений для социальных сетей и компьютерных игру)? Зачем тебе материальные блага сверх твоих биологических потребностей? Откажись от этого -и ты будешь хорошим атлантом!

А если нет, то тебя будут стыдить окружающие (твои знакомые твои соседи твои коллеги), которые вняли этому посылу. Тебя уберут из друзей, с тобой не будет играть, разговаривать, и даже здороваться. Возможно, в ближайшем будущем, ты даже потеряешь работу (поскольку никто не захочет держать на работе такого аморального и эгоистичного субъекта).

Вот так этот бренд продвигается в широкие народные массы Европы и Северной Америки.****

Такой манипулирующий тандем (шеринговые сервисы плюс кампании шейминнга) мог бы психологически сработать, если бы не одно НО...

...НО! Западное общество (и вообще любое более-менее развитое общество, будь то хоть в Австралии, хоть в Китае) уже выстроило в прошлом веке четкую систему ценностей, основанную на деньгах.

У кого больше денег - тот эксклюзивным образом потребляет лучшие вещи, живет более полной жизнью, является более успешным, и именно на него надо равняться. Нет у этого общества никакой иной общей цели и общей ценности, кроме денег, как мерила потребительского потенциала.