Александр Александрович Розов's Blog, page 289

January 2, 2020

100 лет Азимову. Сами боги бессильны против глупости, поскольку она создала их.

2 января мир НФ отмечал 100-летие одного из гениев фантастики эры НТР Айзека Азимова (1920 - 1992). Как водится, вспоминали его прогнозы, в особенности же тот, который в 1983-м Айзек Азимов дал газете «Toronto Star» на 2019 год.

Просто повторять и сравнивать (сбылось/не сбылось) – менее интересно. А более интереснее разобраться: почему?

1. Компьютеризация, информационные сети, карманные гаджеты, рост роли компьютеров в производственно-экономической жизни.

Сбылось, поскольку было очевидно тогда, в 1983-м.

Напомним: персональные компьютеры появились в 1973-м (Xerox Alto) – тогда же, когда первый сотовый телефон Motorila Dyna TAC.

ПК Apple Lisa, выпущенный в 1983-м, по существу ничем не отличался от современных настольных ПК. Первые ноутбуки появились в 1981-м – 1982-м.

APRANET (прототип INTERNET) появился в 1969-м, а публичные сети FidoNet и NSFNET – в 1984-м, т.е. когда Азимов давал свои прогнозы «Toronto Star» , он просто ЗНАЛ, что это произойдет со дня на день.

Это касается и КПК/смартфонов (первый карманный компьютер Psion Organizer-1 появился в также в 1984-м).

2. Роботизация производства.

Не сбылось, хотя (казалось бы) ТОЖЕ БЫЛО ОЧЕВИДНО тогда, в 1983-м.

Азимов вполне логично полагал, что роботизация произойдет, как прямое следствие компьютеризации. Первый потенциально-массовый промышленный робот KUKA FAMULUS появился в 1973 году. Отсюда следовало параллельное развитие компьютеров и роботов, и исчезновение живого человеческого труда из ряда секторов:

- простая бюрократическая работа,

- механическая сборка изделий из модулей,

- вообще любая однообразная, циклически повторяющаяся работа.

Значительная часть людей будет даже слегка расстраиваться из-за того, что их труд не востребован.

Но… Сегодня (уже в 2020-м) люди продолжают выполнять эту отупляющую монотонную работу – как в офисах, так и на производстве. Роботизированные производства (и роботизированные офисы) – скорее исключение, чем правило. Вопреки прогнозу, абсолютное большинство людей ныне прикованы к монотонной работе по 40 часов в неделю...

…Далее мы вступаем на мозаичную дорожку из других прогнозов Азимова, которые не сбылось, хотя (казалось бы) ТОЖЕ БЫЛИ ОЧЕВИДНЫ 36 лет назад, в 1983-м.

3. Компьютерное одомашнивание школьного образования. Дети будут учиться дома, при помощи ПК, а роль людей-преподавателей сведется к тому, чтобы заинтересовать детей в освоении знаний.

Ничего подобного не произошло и, вопреки логике, школа, несмотря на компьютеризацию, осталась дегенеративным наследием позднего феодализма.

4. Половину энергии на Земле будут вырабатывать атомные электростанции. Начнется промышленное освоение термоядерного синтеза.

Сейчас АЭС вырабатывают меньше 5% энергии вообще и около 11% электроэнергии. Атомная энергетика заторможена «зеленым» политическим движением. Термоядерная энергетика не возникла вообще.

5. Средняя продолжительность жизни превысит 85 лет.

Вместо этого сейчас 67 лет. Это можно было предвидеть, лишь зная, что вопреки (казалось бы) очевидному – не сбудется 2, 3 и 4. Соответственно, вместо прогнозного благосостояния, изобилия и более здорового образа жизни, человечество получило худшее имущественное расслоение, невротизацию, и (для развитых стран) снижение материального благосостояния по сравнению с 1983-м. Снижение качества жизни при этом радикальное - если бы Азимов в 1983-м высказал прогноз о НАСТОЛКО некачественной жизни через 36 лент – ему бы не поверили. Ведь (напомним) тогда, в 1983-м, прогнозы 2, 3 и 4 выглядели почти банальностью.

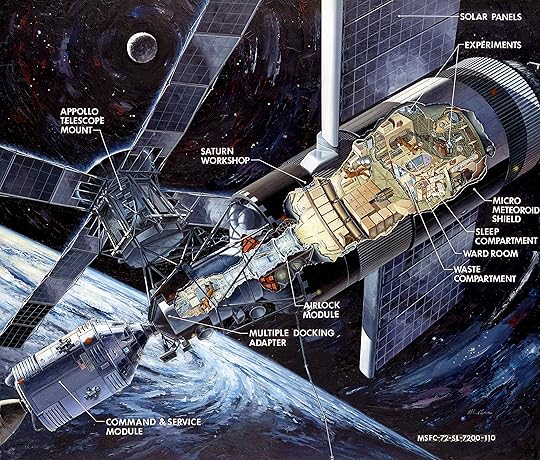

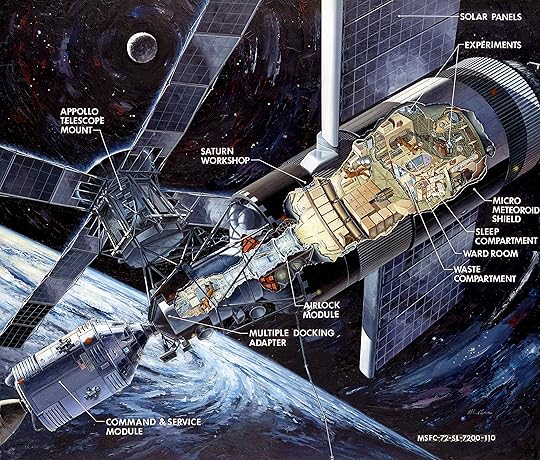

6. Обитаемые базы на Луне появятся в 2014-м, а добыча полезных ископаемых на Луне стартует в 2019-м.

Фактически, пилотируемая астронавтика отброшена к уровню 1970 года. Поскольку прогнозы 2, 3 и 4 – не сбылись, а население планеты растет (причем бюрократия растет опережающим темпом), астронавтика стала не по карману.

7. Будет заселена Арктика, а также морские платформы над и под водой.

Понятно, что из-за торможения атомной энергетики и робототехники, это не сбылось. Человечество барахтается в производственном и энергетическом кризисе, оставаясь в рамках природного ареала, как обычная фауна.

8. К 2019 году НТР достигнет управления процессами в природной среде, что позволит оздоровить экологию.

Понятно, что из-за торможения атомной энергетики и робототехники, это не сбылось. Вместо оздоровления экологии методами НТР, мы наблюдаем т.н. «политический гретинизм» - попытку навсегда похоронить НТР (и по сути, вернуться в чуть-чуть причесанное средневековье) под лживым лозунгом «оздоровления экологии».

Подводя промежуточный итог: позитивные прогнозы Азимова не сбылись, поскольку для существовавшей (и не разрушенной своевременно) элитарно-снобистской политической системы такое развитие событий выглядело убийственным. «Пусть гибнет мир, но торжествует элита» - примерно под таким лозунгом шел политический процесс все эти 36 лет. Элита, разумеется, все равно в итоге погибнет (и гораздо более лютой смертью, чем если бы она своевременно сошла с арены), но это относится уже к следующему элитному поколению. А предыдущее поколение элиты усидело на троне. «После нас хоть потоп» (сказано было в середине XVIII века, но подобные поведенческие паттерны политэлиты не меняются от века к веку).

Тут мы плавно переходим к истории, точнее – к прогнозам Азимова в области развитии истории, как науки.

В исходно – трилогии (а затем - гептологии) «Основание» (созданной 1942 – 1988 г.г., и являющейся, возможно, самым длительно создававшимся НФ-сериалом в мире), Азимов открыл тему «психоистории».

Эту тему он прорабатывал более 45 лет, и лучше всего рассматривать ее по книге «Прелюдия к основанию» (которая создана последней, но по внутренней сериальной хронологии является первой).

Суть психоистории – не столько в предсказании будущих исторических событий исходя из социально-экономической психологии человека, сколько в возможности целенаправленно управлять историей в некоторых пределах. Например (ВНИМАНИЕ!) можно сильно продлить агонию неизбежно гибнущей системы политической власти.

Нечто вроде халтурной психоистории, реализуемой через массовую пропаганду и массовое стимулирование новых тоталитарных анти-прогрессивных функционально-религиозных культов (вроде биоэтики, устойчивого развития, мирового гуманизма, и «зеленого движения») мы наблюдали на протяжении этих 36 лет. От прогноза, данного Азимовым в 1983-м и до текущего момента времени.

Тут пора подводить итог с эпилогом, и можно вспомнить название НФ-романа Азимова. Изданного в 1972-м: «Сами боги» (Gods Themselves). Это название содержит отсылку у фразе Фридриха Шиллера: «Против глупости сами боги бороться бессильны». Фраза кажется странной (поскольку боги, вроде бы, по условиям философских задач, считаются всемогущими). Но если принять во внимание реальный генезис богов – то фраза приобретает четкую логичность.

Боги бессильны против глупости - поскольку именно глупость создала их.

Следовательно, глупость уничтожается не богами.

Глупость уничтожается необратимым ходом событий, управляемым законами обобщенной неравновесной термодинамики (которую можно считать выражением физического смысла стрелы времени).

Глупость уничтожается раньше или позже, так или иначе, но неизбежно.

А боги, кстати, гибнут вместе с глупостью, породившей их.

Такие дела.

Просто повторять и сравнивать (сбылось/не сбылось) – менее интересно. А более интереснее разобраться: почему?

1. Компьютеризация, информационные сети, карманные гаджеты, рост роли компьютеров в производственно-экономической жизни.

Сбылось, поскольку было очевидно тогда, в 1983-м.

Напомним: персональные компьютеры появились в 1973-м (Xerox Alto) – тогда же, когда первый сотовый телефон Motorila Dyna TAC.

ПК Apple Lisa, выпущенный в 1983-м, по существу ничем не отличался от современных настольных ПК. Первые ноутбуки появились в 1981-м – 1982-м.

APRANET (прототип INTERNET) появился в 1969-м, а публичные сети FidoNet и NSFNET – в 1984-м, т.е. когда Азимов давал свои прогнозы «Toronto Star» , он просто ЗНАЛ, что это произойдет со дня на день.

Это касается и КПК/смартфонов (первый карманный компьютер Psion Organizer-1 появился в также в 1984-м).

2. Роботизация производства.

Не сбылось, хотя (казалось бы) ТОЖЕ БЫЛО ОЧЕВИДНО тогда, в 1983-м.

Азимов вполне логично полагал, что роботизация произойдет, как прямое следствие компьютеризации. Первый потенциально-массовый промышленный робот KUKA FAMULUS появился в 1973 году. Отсюда следовало параллельное развитие компьютеров и роботов, и исчезновение живого человеческого труда из ряда секторов:

- простая бюрократическая работа,

- механическая сборка изделий из модулей,

- вообще любая однообразная, циклически повторяющаяся работа.

Значительная часть людей будет даже слегка расстраиваться из-за того, что их труд не востребован.

Но… Сегодня (уже в 2020-м) люди продолжают выполнять эту отупляющую монотонную работу – как в офисах, так и на производстве. Роботизированные производства (и роботизированные офисы) – скорее исключение, чем правило. Вопреки прогнозу, абсолютное большинство людей ныне прикованы к монотонной работе по 40 часов в неделю...

…Далее мы вступаем на мозаичную дорожку из других прогнозов Азимова, которые не сбылось, хотя (казалось бы) ТОЖЕ БЫЛИ ОЧЕВИДНЫ 36 лет назад, в 1983-м.

3. Компьютерное одомашнивание школьного образования. Дети будут учиться дома, при помощи ПК, а роль людей-преподавателей сведется к тому, чтобы заинтересовать детей в освоении знаний.

Ничего подобного не произошло и, вопреки логике, школа, несмотря на компьютеризацию, осталась дегенеративным наследием позднего феодализма.

4. Половину энергии на Земле будут вырабатывать атомные электростанции. Начнется промышленное освоение термоядерного синтеза.

Сейчас АЭС вырабатывают меньше 5% энергии вообще и около 11% электроэнергии. Атомная энергетика заторможена «зеленым» политическим движением. Термоядерная энергетика не возникла вообще.

5. Средняя продолжительность жизни превысит 85 лет.

Вместо этого сейчас 67 лет. Это можно было предвидеть, лишь зная, что вопреки (казалось бы) очевидному – не сбудется 2, 3 и 4. Соответственно, вместо прогнозного благосостояния, изобилия и более здорового образа жизни, человечество получило худшее имущественное расслоение, невротизацию, и (для развитых стран) снижение материального благосостояния по сравнению с 1983-м. Снижение качества жизни при этом радикальное - если бы Азимов в 1983-м высказал прогноз о НАСТОЛКО некачественной жизни через 36 лент – ему бы не поверили. Ведь (напомним) тогда, в 1983-м, прогнозы 2, 3 и 4 выглядели почти банальностью.

6. Обитаемые базы на Луне появятся в 2014-м, а добыча полезных ископаемых на Луне стартует в 2019-м.

Фактически, пилотируемая астронавтика отброшена к уровню 1970 года. Поскольку прогнозы 2, 3 и 4 – не сбылись, а население планеты растет (причем бюрократия растет опережающим темпом), астронавтика стала не по карману.

7. Будет заселена Арктика, а также морские платформы над и под водой.

Понятно, что из-за торможения атомной энергетики и робототехники, это не сбылось. Человечество барахтается в производственном и энергетическом кризисе, оставаясь в рамках природного ареала, как обычная фауна.

8. К 2019 году НТР достигнет управления процессами в природной среде, что позволит оздоровить экологию.

Понятно, что из-за торможения атомной энергетики и робототехники, это не сбылось. Вместо оздоровления экологии методами НТР, мы наблюдаем т.н. «политический гретинизм» - попытку навсегда похоронить НТР (и по сути, вернуться в чуть-чуть причесанное средневековье) под лживым лозунгом «оздоровления экологии».

Подводя промежуточный итог: позитивные прогнозы Азимова не сбылись, поскольку для существовавшей (и не разрушенной своевременно) элитарно-снобистской политической системы такое развитие событий выглядело убийственным. «Пусть гибнет мир, но торжествует элита» - примерно под таким лозунгом шел политический процесс все эти 36 лет. Элита, разумеется, все равно в итоге погибнет (и гораздо более лютой смертью, чем если бы она своевременно сошла с арены), но это относится уже к следующему элитному поколению. А предыдущее поколение элиты усидело на троне. «После нас хоть потоп» (сказано было в середине XVIII века, но подобные поведенческие паттерны политэлиты не меняются от века к веку).

Тут мы плавно переходим к истории, точнее – к прогнозам Азимова в области развитии истории, как науки.

В исходно – трилогии (а затем - гептологии) «Основание» (созданной 1942 – 1988 г.г., и являющейся, возможно, самым длительно создававшимся НФ-сериалом в мире), Азимов открыл тему «психоистории».

Эту тему он прорабатывал более 45 лет, и лучше всего рассматривать ее по книге «Прелюдия к основанию» (которая создана последней, но по внутренней сериальной хронологии является первой).

Суть психоистории – не столько в предсказании будущих исторических событий исходя из социально-экономической психологии человека, сколько в возможности целенаправленно управлять историей в некоторых пределах. Например (ВНИМАНИЕ!) можно сильно продлить агонию неизбежно гибнущей системы политической власти.

Нечто вроде халтурной психоистории, реализуемой через массовую пропаганду и массовое стимулирование новых тоталитарных анти-прогрессивных функционально-религиозных культов (вроде биоэтики, устойчивого развития, мирового гуманизма, и «зеленого движения») мы наблюдали на протяжении этих 36 лет. От прогноза, данного Азимовым в 1983-м и до текущего момента времени.

Тут пора подводить итог с эпилогом, и можно вспомнить название НФ-романа Азимова. Изданного в 1972-м: «Сами боги» (Gods Themselves). Это название содержит отсылку у фразе Фридриха Шиллера: «Против глупости сами боги бороться бессильны». Фраза кажется странной (поскольку боги, вроде бы, по условиям философских задач, считаются всемогущими). Но если принять во внимание реальный генезис богов – то фраза приобретает четкую логичность.

Боги бессильны против глупости - поскольку именно глупость создала их.

Следовательно, глупость уничтожается не богами.

Глупость уничтожается необратимым ходом событий, управляемым законами обобщенной неравновесной термодинамики (которую можно считать выражением физического смысла стрелы времени).

Глупость уничтожается раньше или позже, так или иначе, но неизбежно.

А боги, кстати, гибнут вместе с глупостью, породившей их.

Такие дела.

Published on January 02, 2020 22:28

Пожары в Австралии: пример никчемности "цифрового мира" по сравнению с миром НТР

Происходящее на восточном побережье Австралии - ужасно. Пожары охватили территорию 5.5 млн. га (55000 кв. км., это как площадь небольшой европейской страны - Хорватии, например).

Гибнут люди. Сгорают дома. Запредельная концентрация дыма причиняет необратимый ущерб здоровью людей в городах побережья. Тысячами гибнут животные. И если бы дело было лишь в масштабе бедствия - я бы промолчал. Можно было бы выразить соболезнования, но что толку?

Но проблема не столько масштабе бедствия, сколько в том, как оно могло случиться. На краю самого развитого региона Австралии. Пожары угрожают всей агломерации восточного побережья - где Сидней и Канберра. Они начались в сентябре прошлого года, и расширяются уже 5-й месяц. Сейчас дым от пожаров уже достиг (через Тасманово море) территории Новой Зеландии.

2 января 2020 года объявлена масштабная эвакуация десятков тысяч человек в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Время на эвакуацию: 48 часов. Чтобы успеть в срок - задействованы структуры вооруженных сил Австралии. Будто война...

...Самое время разобраться по существу: как до этого дошло?

Австралия - высокоразвитая, весьма благополучная, и богатая аграрно-индустриальная страна.

Австралия занимает в мире 11-е место по ВВП на жителя, и 14-е место по суммарному ВВП.

По комплексному "индексу человеческого развития" Австралия занимает 6-е место в мире.

По военным расходам Австралия занимает 13-е место в мире (26.7 миллиардов долларов в год).

И что при этом делалось и делается для ликвидации катастрофического пожара (к которому СМИ уже применяют термины "апокалипсис" и аналогичные по смыслу)?

ОТВЕТ: по существу - ничего.

В смысле: отважные ребята - австралийские пожарные борются с огнем... Но их ресурсы на несколько порядков ниже, чем необходимые для решения проблемы. И это было ясно еще в самом начале, в сентябре. Такими ресурсами можно погасить пожар в отдельном пригородном лесопарке, но не на тысячах квадратных километров сухого буша (специфической лесостепи, австралийской саванны).

Типовой анализ ситуации показывал, что требуется задействовать:

а) тяжелую внедорожную строительную технику для быстрого создания противопожарных грунтовых барьеров (траншей, валов) - чтобы затруднить распространение огня

б) массовую противопожарную авиацию - чтобы подавить, по крайней мере, новые периферийные очаги пожаров (а в идеале - главные ядра пожаров, где формируются высокотемпературные смерчи).

Что вместо этого?

Ничего. К Новому году уже стало ясна стратегия властей в отношении этого пожара: ждать, пока бедствие прекратится само (из-за смены преобладающего сезонного ветра. или просто потому, что на пути пожара больше нечему будет гореть). Действительно: в самом худшем случае пожар дойдет до морского берега, а вода не горит. Те населенные пункты, которые оказались на курсе распространения фронта пожара - подлежат эвакуации. Точка.

До сегодняшнего дня можно было сомневаться - действительно ли стратегия настолько тупая и пассивная. Но после объявлений о массовой эвакуации по 48-часовому графику с привлечением военного транспорта - уже не осталось обоснованных сомнений, чт о все именно так.

Теперь всего два вопроса:

1. Имелась ли возможность задействовать (а) и (б)? Т.е. проблема лишь в неготовности и неумении властей действовать в подобной ситуации? Или проблема в отсутствии техники?

2. Как реагирует публика (в смысле - выражаясь эпически: народ свободной демократической Австралии)? Неужели большинство народа воспринимает такую стратегию властей, как сообразную ситуации?

Ответ на 1-й вопрос: проблема, прежде всего, в неумении властей делать что-либо осмысленное вообще. То, что называется "властями" - это неадекватная бюрократическая пирамида, способная кое-как действовать лишь в тепличных природно-социальных условиях, когда все крутится по накатанному циклу, и ничего серьезного не происходит вообще. Любая экстремальная (или даже просто неординарная) ситуация вводит эту властно-бюрократическую систему в ступор.

Впрочем, надо отметить, что техника тоже отсутствует. Как в строительстве, так и в авиации, техника стала производится по принципу "монопольно-финансовой эффективности". Она (техника) годится лишь для тех же тепличных условий, что и пирамида бюрократической власти. Отдельная тема: куда делись эффективные, простые, дешевые североамериканские многоцелевые винтовые самолеты со специальной противопожарной конфигурацией вроде AT-802 (загрузка 3 - 4 кубометра раствора) и CL-215 (загрузка 5.4 кубометров раствора)? И куда делась австралийская фирма "Transavia Corporation Pty Ltd", занимавшаяся линейкой аналогичных самолетов (под маркой PL-12 Airtruck)?

Так или иначе: сейчас в Австралии просто отсутствует адекватная противопожарная авиация.

Будь это в 1970-х - 1980-х, противопожарный воздушный флот можно было бы построить за 100 дней (кто не верит - может посмотреть, с какой скоростью строились военно-транспортные самолеты во время Второй Мировой войны или во время Корейской и Вьетнамской войн). Но...

...Тогда была материальная НТР, а сейчас - "цифровая цивилизация".

Никому еще не удавалось потушить байтами (гигабайтами, терабайтами или даже йоттабайтами) какой-либо пожар даже в обычном сарае.

Но так уж вышло, что "цифровая цивилизация" наращивает производство терабайтов в ущерб производству утилитарных материальных машин.

В материальном смысле "цифровая цивилизация" импотентна, и нынешняя ситуация в Австралии очень четко демонстрирует этот факт.

Ответ на 2-й вопрос: широкая австралийская публика реагирует чуть менее, чем никак. Если точнее, то реакция сводится к бессодержательному: "о, черт, какой ужас!" вместо вполне адекватного и конструктивного сообщения властям: "о черт, решайте проблему, иначе на следующих выборах мы вышвырнем вон вас всех, со всеми вашими партиями, и всеми вашими назначенцами, друзьями и родственниками, поименно, навсегда, так что никто из вас до конца жизни не получит никакую работу и не сделает никакой бизнес в Австралии!".

Публика бессодержательно ужасается,публика эвакуируется, публика готовится оформлять заявления в страховые компании - заявлений о выплате компенсаций, а в в обслуживающий банк - заявления о неактуальности ипотеки.

Публика тоже уже завязла в болоте "цифрового мира" и "экономике услуг вместо вещей".

Если разобраться, то публика в плане экономической психологии уже вернулась к состоянию первобытных номадов, которые не имели никакого имущества, кроме башмаков, куртки и сумки.

Дом - в кредит на полвека или около того. Автомобиль - в шеринг (читай - в аренду). Семья - перекати поле, и непонятно, есть она или нет. Располагаемые средства - отрицательные (жизнь в кредит, персональное банковское сальдо строго ниже нуля).

В социальном смысле "цифровая цивилизация" точно так же импотентна, как в материальном, и нынешняя ситуация в Австралии демонстрирует этот факт тоже.

Почему это важно не только для Австралии?

А вот почему:

- Австралия (при всей своей специфике) это типичная страна Первого мира, подверженная ровно тем же текущим состояниям и тем же тенденциям на ближайшее будущее.

- Австралия (находясь геополитически в некотором смысле на отшибе мира) очень хорошо моделирует поведение Первого и Третьего мира в целом, в случае любой возможной катастрофы, или даже просто любого сильно неординарного события.

Эта реакция - импотентность, апатия и беспомощность.

Такие дела.

Гибнут люди. Сгорают дома. Запредельная концентрация дыма причиняет необратимый ущерб здоровью людей в городах побережья. Тысячами гибнут животные. И если бы дело было лишь в масштабе бедствия - я бы промолчал. Можно было бы выразить соболезнования, но что толку?

Но проблема не столько масштабе бедствия, сколько в том, как оно могло случиться. На краю самого развитого региона Австралии. Пожары угрожают всей агломерации восточного побережья - где Сидней и Канберра. Они начались в сентябре прошлого года, и расширяются уже 5-й месяц. Сейчас дым от пожаров уже достиг (через Тасманово море) территории Новой Зеландии.

2 января 2020 года объявлена масштабная эвакуация десятков тысяч человек в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Время на эвакуацию: 48 часов. Чтобы успеть в срок - задействованы структуры вооруженных сил Австралии. Будто война...

...Самое время разобраться по существу: как до этого дошло?

Австралия - высокоразвитая, весьма благополучная, и богатая аграрно-индустриальная страна.

Австралия занимает в мире 11-е место по ВВП на жителя, и 14-е место по суммарному ВВП.

По комплексному "индексу человеческого развития" Австралия занимает 6-е место в мире.

По военным расходам Австралия занимает 13-е место в мире (26.7 миллиардов долларов в год).

И что при этом делалось и делается для ликвидации катастрофического пожара (к которому СМИ уже применяют термины "апокалипсис" и аналогичные по смыслу)?

ОТВЕТ: по существу - ничего.

В смысле: отважные ребята - австралийские пожарные борются с огнем... Но их ресурсы на несколько порядков ниже, чем необходимые для решения проблемы. И это было ясно еще в самом начале, в сентябре. Такими ресурсами можно погасить пожар в отдельном пригородном лесопарке, но не на тысячах квадратных километров сухого буша (специфической лесостепи, австралийской саванны).

Типовой анализ ситуации показывал, что требуется задействовать:

а) тяжелую внедорожную строительную технику для быстрого создания противопожарных грунтовых барьеров (траншей, валов) - чтобы затруднить распространение огня

б) массовую противопожарную авиацию - чтобы подавить, по крайней мере, новые периферийные очаги пожаров (а в идеале - главные ядра пожаров, где формируются высокотемпературные смерчи).

Что вместо этого?

Ничего. К Новому году уже стало ясна стратегия властей в отношении этого пожара: ждать, пока бедствие прекратится само (из-за смены преобладающего сезонного ветра. или просто потому, что на пути пожара больше нечему будет гореть). Действительно: в самом худшем случае пожар дойдет до морского берега, а вода не горит. Те населенные пункты, которые оказались на курсе распространения фронта пожара - подлежат эвакуации. Точка.

До сегодняшнего дня можно было сомневаться - действительно ли стратегия настолько тупая и пассивная. Но после объявлений о массовой эвакуации по 48-часовому графику с привлечением военного транспорта - уже не осталось обоснованных сомнений, чт о все именно так.

Теперь всего два вопроса:

1. Имелась ли возможность задействовать (а) и (б)? Т.е. проблема лишь в неготовности и неумении властей действовать в подобной ситуации? Или проблема в отсутствии техники?

2. Как реагирует публика (в смысле - выражаясь эпически: народ свободной демократической Австралии)? Неужели большинство народа воспринимает такую стратегию властей, как сообразную ситуации?

Ответ на 1-й вопрос: проблема, прежде всего, в неумении властей делать что-либо осмысленное вообще. То, что называется "властями" - это неадекватная бюрократическая пирамида, способная кое-как действовать лишь в тепличных природно-социальных условиях, когда все крутится по накатанному циклу, и ничего серьезного не происходит вообще. Любая экстремальная (или даже просто неординарная) ситуация вводит эту властно-бюрократическую систему в ступор.

Впрочем, надо отметить, что техника тоже отсутствует. Как в строительстве, так и в авиации, техника стала производится по принципу "монопольно-финансовой эффективности". Она (техника) годится лишь для тех же тепличных условий, что и пирамида бюрократической власти. Отдельная тема: куда делись эффективные, простые, дешевые североамериканские многоцелевые винтовые самолеты со специальной противопожарной конфигурацией вроде AT-802 (загрузка 3 - 4 кубометра раствора) и CL-215 (загрузка 5.4 кубометров раствора)? И куда делась австралийская фирма "Transavia Corporation Pty Ltd", занимавшаяся линейкой аналогичных самолетов (под маркой PL-12 Airtruck)?

Так или иначе: сейчас в Австралии просто отсутствует адекватная противопожарная авиация.

Будь это в 1970-х - 1980-х, противопожарный воздушный флот можно было бы построить за 100 дней (кто не верит - может посмотреть, с какой скоростью строились военно-транспортные самолеты во время Второй Мировой войны или во время Корейской и Вьетнамской войн). Но...

...Тогда была материальная НТР, а сейчас - "цифровая цивилизация".

Никому еще не удавалось потушить байтами (гигабайтами, терабайтами или даже йоттабайтами) какой-либо пожар даже в обычном сарае.

Но так уж вышло, что "цифровая цивилизация" наращивает производство терабайтов в ущерб производству утилитарных материальных машин.

В материальном смысле "цифровая цивилизация" импотентна, и нынешняя ситуация в Австралии очень четко демонстрирует этот факт.

Ответ на 2-й вопрос: широкая австралийская публика реагирует чуть менее, чем никак. Если точнее, то реакция сводится к бессодержательному: "о, черт, какой ужас!" вместо вполне адекватного и конструктивного сообщения властям: "о черт, решайте проблему, иначе на следующих выборах мы вышвырнем вон вас всех, со всеми вашими партиями, и всеми вашими назначенцами, друзьями и родственниками, поименно, навсегда, так что никто из вас до конца жизни не получит никакую работу и не сделает никакой бизнес в Австралии!".

Публика бессодержательно ужасается,публика эвакуируется, публика готовится оформлять заявления в страховые компании - заявлений о выплате компенсаций, а в в обслуживающий банк - заявления о неактуальности ипотеки.

Публика тоже уже завязла в болоте "цифрового мира" и "экономике услуг вместо вещей".

Если разобраться, то публика в плане экономической психологии уже вернулась к состоянию первобытных номадов, которые не имели никакого имущества, кроме башмаков, куртки и сумки.

Дом - в кредит на полвека или около того. Автомобиль - в шеринг (читай - в аренду). Семья - перекати поле, и непонятно, есть она или нет. Располагаемые средства - отрицательные (жизнь в кредит, персональное банковское сальдо строго ниже нуля).

В социальном смысле "цифровая цивилизация" точно так же импотентна, как в материальном, и нынешняя ситуация в Австралии демонстрирует этот факт тоже.

Почему это важно не только для Австралии?

А вот почему:

- Австралия (при всей своей специфике) это типичная страна Первого мира, подверженная ровно тем же текущим состояниям и тем же тенденциям на ближайшее будущее.

- Австралия (находясь геополитически в некотором смысле на отшибе мира) очень хорошо моделирует поведение Первого и Третьего мира в целом, в случае любой возможной катастрофы, или даже просто любого сильно неординарного события.

Эта реакция - импотентность, апатия и беспомощность.

Такие дела.

Published on January 02, 2020 04:19

January 1, 2020

500 лет истории утопий. "Золотой век" и ложное препятствие "человеческой природы".

Начало Нового Года сообразно открыть позитивным взглядом в будущее. Если же делать это с позиции карианства, то позитив следует показывать осмотрительно: с учетом ограничений, следующих из объективной реальности (т.е. из естественных наук и здравого смысла). Весьма удачно подвернулась статья Михаила Шевчука*, претендующая на создание общей систематики и критики утопий (как жанра). Первая часть статьи вкратце рассказывает о предшественниках жанра (включая античные мифы о "золотом веке"). Но интересное начинается с анализа, собственно, утопий (в т.ч. "Утопия" Томаса Мора, 1516 год). Между прочим, как отмечает автор, именно тогда жанр утопий приобрел функции научной футурологии - т.е. социально-объективного прогнозирования:

"Многие из социальных фантазий Мора впоследствии воплотились в жизнь. Автору «Утопии» удалось предсказать сокращение рабочего дня, толерантность к инвалидам, детские ясли, веротерпимость, выборную власть, разделение труда и многое другое. Появились первые покушения на целенаправленное переделывание природы: «Лес выкорчевывается руками народа в одном месте, а насаждается в другом... чтобы дрова были ближе к морю, рекам или самим городам» — это «зрелище» Томас Мор находил «поразительным». В «Новой Атлантиде» Бэкона, увидевшей свет в 1627 году, то есть через сто с лишним лет после «Утопии», мы уже можем прочитать про «сложные удобрения, делающие почву более плодородной», создание искусственных металлов, гидро- и гелиоэнергетику, телескопы и микроскопы (задолго до Левенгука) и т.д."*

После этого М.Шевчук объявляет: "Все футурологические прогнозы так или иначе имеют конечной задачей достижение первобытной цели всеобщего изобилия и праздности. В какой-то момент наука стала казаться тем средством, благодаря которому удастся победить первородный грех и вернуть человека в Эдем.В XIX веке мощным посланцем научного подхода стал писатель Жюль Верн, в чьем творчестве социальные утопии материализовывались благодаря необычным изобретениям и механизмам. Такой взгляд на вещи с энтузиазмом подхватили многие фантасты XX века. Но и их фантазия, если присмотреться, не вышла за рамки целей «золотого века». Только помочь в этом должна была уже не экономия на себе, а роботизация и автоматизация"*

Оставим в стороне параноидальный христианский догмат о "первородном грехе" (согласно которому библейский бог проклял человека трудом), и разберемся насчет "первобытной цели всеобщего изобилия и праздности".

По мнению М.Шевчука, проблема не в технической реализации изобилия - он заявляет: "Куда труднее придумать конструкцию социального устройства будущего (чем на самом деле писатели прошлого и занимались), то есть людей, для которых все это предназначается, и способы их взаимодействия. Многие из фантастов опускали руки, приходя к выводу, что в будущем воспроизведутся с новой силой старые конфликты и лишь правительства получат новые инструменты для контроля граждан... Другие, впадая поначалу в солнечный оптимизм, со временем тоже упирались в проблему преодоления человеческой природы и приходили в общем тоже к довольно невеселым выводам (даже Борис Стругацкий был вынужден признать самым вероятным из созданных братьями миров мир, описанный в «Хищных вещах века»)"*.

У-упс... Остановимся тут. Что плохого видит М.Шевчук в мире из НФ-новеллы АБС «Хищные вещи века»**? Жители работают 20 часов в неделю (этого достаточно, чтобы общество развивалось и богатело – вот плоды прогресса). Остальное время большинство из них развлекаются – грубо, чувственно, не интеллектуально. Меньшинство занимается, чем хочет (и эти занятия в новелле раскрыты очень однобоко: такова априорная концепция новеллы).

Чуть концепции: АБС полагали, что подобное изобилие априори является плохим, и потому выбрали к этой новелле эпиграф: «Есть лишь одна проблема - одна-единственная в мире - вернуть людям духовное содержание, духовные заботы». (Сент-Экзюпери).

Сразу отмечу: по моему скромному мнению, АБС были гениальными фантастами, но гениальность вовсе не исключает научно-методических ошибок. При этом, научно-методические ошибки гениев также гениальны, как прозрения гением. Эти ошибки ведут к решению крайне важных практических проблем. О таких ошибках АБС в новелле "Хищные вещи века" я подробно говорил тут***, и не буду повторятся. Отмечу лишь, что на мой взгляд "духовное содержание, духовные заботы" - это токсичный баг культуры, от которого лучше бы полностью избавить людей - на публичном уровне, и оставить "духовное" исключительно в частной жизни, и исключительно для любителей этой "игры в бисер" (по выражению Германа Гессе).

Теперь вернемся к статье М. Шевчука. Сейчас будет фрагмент, за который на футболе арбитр показывает желтую карточку - вот он:

"Начиная с Великой французской революции человечество разными способами пыталось решить проблему равенства, определив его необходимым условием для «золотого века», и продолжает активно решать ее до сих пор... Из-за неравенства технический прогресс не делает всех людей счастливыми; он постоянно порождает новые расслоения, апартеид и конфликты, которых в «Эдеме» быть не должно по условию... Неважно, что именно получит меньшинство — замок, золоченую карету или вечную молодость, — важно, что этого не получат все. А значит, условие не будет выполнено"*.

Тут М.Шевчук неявно апеллирует к маниакальной зависти, как (якобы) базовой компоненте "человеческой природы". Между тем, в новелле АБС "Хищные вещи века", на которую М.Шевчук ссылается выше, показано, что зависть как раз не является такой проблемой, и исчезает при достижения изобилия в базовых потребительских ценностях:

(АБС - изложение философии неооптимизма от лица некого доктора Опира):

"Нам исключительно повезло. Мы родились в величайшую из эпох – в Эпоху Удовлетворения Желаний. Может быть, не все это еще понимают, но девяносто девять процентов моих сограждан уже сейчас живут в мире, где человеку доступно практически все мыслимое. О наука! Ты наконец освободила человечество! Ты дала нам, даешь и будешь отныне давать все... пищу – превосходную пищу! – одежду – превосходную, на любой вкус и в любых количествах! – жилье – превосходное жилье! Любовь, радость, удовлетворенность, а для желающих, для тех, кто утомлен счастьем, – сладкие слезы, маленькие спасительные горести, приятные утешительные заботы, придающие нам значительность в собственных глазах... Да, мы, философы, много и злобно ругали науку. Мы призывали луддитов, ломающих машины, мы проклинали Эйнштейна, изменившего нашу Вселенную, мы клеймили Винера, посягнувшего на нашу божественную сущность. Что ж, мы действительно утратили эту божественную сущность. Наука отняла ее у нас. Но взамен! Взамен она бросила человечество за пиршественные столы Олимпа... Как жаль, что Мальтус умер! Над ним хохотал бы сейчас весь мир! Конечно, у него были какие-то основания для пессимизма. Я готов согласиться с теми, кто полагает его даже гениальным. Но он был слишком невежествен, он совершенно не видел перспективы естественных наук. Он был из тех несчастливых гениев, которые открывают законы общественного развития как раз в тот момент, когда эти законы перестают действовать... Мне его искренне жаль. Ведь человечество было для него миллиардом жадно разинутых ртов. Он должен был просыпаться по ночам от ужаса. Это воистину чудовищный кошмар: миллиард разинутых пастей и ни одной головы! Я оглядываюсь назад и с горечью вижу, как слепы они были – потрясатели душ и властители умов недалекого прошлого. Сознание их было омрачено беспрерывным ужасом. Социальные дарвинисты! Они не верили в возможность существования, видели только сплошную борьбу за существование: толпы остервенелых от голода людей, рвущих друг друга в клочки из-за места под солнцем, как будто оно только одно, это место, как будто солнца не хватит для всех! И Ницше... Может быть, он годился для голодных рабов фараоновых времен со своей зловещей проповедью расы господ, со своими сверхчеловеками по ту сторону добра и зла... Кому сейчас нужно быть по ту сторону? Неплохо и по эту, как вы полагаете? Были, конечно, Маркс и Фрейд. Маркс, например, первым понял, что все дело в экономике. Он понял, что вырвать экономику из рук жадных дураков и фетишистов, сделать ее государственной, безгранично развить ее – это и означает заложить фундамент Золотого Века. А Фрейд показал, для чего, собственно, нам нужен этот Золотой Век. Вспомните, что было причиной всех несчастий рода человеческого. Неудовлетворенные инстинкты, неразделенная любовь и неутоленный голод, не так ли? Но вот является Ее Величество Наука и дарит нам удовлетворение. И как быстро все это произошло! Еще не забыты имена мрачных прорицателей, а уже... Любовь и голод. Удовлетворите любовь и голод, и вы увидите счастливого человека. При условии, конечно, что человек наш уверен в завтрашнем дне. Все утопии всех времен базируются на этом простейшем соображении. Освободите человека от забот о хлебе насущном и о завтрашнем дне, и он станет истинно свободен и счастлив. Я глубоко убежден, что дети, именно дети – это идеал человечества. Я вижу глубочайший смысл в поразительном сходстве между ребенком и беззаботным человеком, объектом утопии. Беззаботен – значит счастлив. И как мы близки к этому идеалу! Еще несколько десятков лет, а может быть, и просто несколько лет, и мы достигнем автоматического изобилия, мы отбросим науку, как исцеленный отбрасывает костыли, и все человечество станет огромной счастливой детской семьей. Взрослые будут отличаться от детей только способностью к любви, а эта способность сделается – опять-таки с помощью науки – источником новых, небывалых радостей и наслаждений..."**

АБС видели проблему вовсе не в зависти. Они достоверно показали, что в безымянном городе конструктивно-постиндустриального изобилия, нет каких-то конфликтов из-за материального неравенства. Это логично - поскольку в безымянном городе персонально-значимые потребности удовлетворены для класса обыкновенных трудящихся. А те потребности, которые доступны лишь богатому классу (например, меценатство), совершенно безразличны людям, не страдающим маниакальной амбициозностью.

АБС видели опасность изобилия в другом (повторно цитирую - теперь точечный фрагмент): "мы достигнем автоматического изобилия, мы отбросим науку, как исцеленный отбрасывает костыли"**

Если исключить это из приведенной цитаты - то она выглядит вполне позитивно. Отбрасывание науки - единственная ложка дегтя в этой полновесной бочке меда.

Грубо говоря: АБС опасались, что человечество в условиях изобилия рухнет в состояние некой тотальной лени (и не будет заниматься вообще ни чем целенаправленным, в т.ч. не будет заниматься фундаментальной и прикладной наукой). Будто бы только организованный социальный труд поддерживает любого человека в состоянии, отличающегося от тотальной лени:

"Вне производственного процесса современный человек в массе остается психологически человеком пещерным"**

На самом деле, это ошибочное суждение, опровергаемое историей науки. Сейчас мало кто вспоминает, что тепловые машины, породившие Первую Промышленную революцию, были созданы благодаря открытиям ученых, НИ ОДИН из которых не занимался наукой, как трудом.

То же самое можно сказать об открытиях того времени в области электромагнетизма, в области химии, в области биологии...

Почти для всех ученых XVIII века и ранее, естественные науки были чем-то вроде хобби.

Этого было достаточно тогда - этого будет достаточно, вообще говоря, в любую эпоху. И, соответственно, в эпоху конструктивного постиндустриального изобилия, совершенно необязательно, чтобы люди массово занимались продуктивной деятельностью в какой-либо области.

"Научно-прикладной результат создает товар, минуя индустриальную фазу. Грубо говоря, если наука придумывает дерево, на котором растет одежда, то нам не нужна швейная фабрика. Соответственно нам не нужна ткацкая фабрика, и не нужны фабрики, которые производят ткацкие станки и швейные машины. Не нужна куча фабрик, которые делают детали для этих машин, не нужен комбинат, на котором производится металл для этих деталей, не нужна шахта, где добывается руда… В итоге экономия самого ценного ресурса: человеческого. Этот ресурс может быть применен для гораздо более продуктивных целей, чем стояние за ткацким станком. 90 процентов высвобожденного ресурса используется на всякую всячину, которая доставляет человеку удовольствие, и только. Но тех 10 процентов, которые используются продуктивно, более, чем достаточно для экспоненциального прогресса. Я думаю, это разумное распределение времени. Тем более, не надо забывать: какой бы ерундой человек не занимался, его мозг непрерывно работает, и в любой момент может породить мысль, стоящую миллионы фунтов"****.

Так что не надо опасаться реализации мечты о "золотом веке".

Надо опасаться тех сценариев при котором эта мечта не будет реализована. Потому что любой сценарий без "золотого века" будет означать абсолютный крах цивилизации. Но это уже отдельная тема, которую лучше обсудить отдельно.

В порядке итога этой темы: достижение "золотого века" в том самом "первобытном" понимании (достижение первобытной цели всеобщего изобилия и праздности) это единственная реальная цель научно-технического и социального прогресса. Никакое иное будущее просто не заслуживает усилий. Только это.

Такие дела.

------------------------

*) Михаил Шевчук / В Эдем возьмут не всех: социальное неравенство в футурологии

https://www.rbc.ru/trends/futurology/5dfa31679a79471cafbec82d

**) Аркадий и Борис Стругацкие / Хищные вещи века.

http://www.rusf.ru/abs/books/hvv00.htm

***). Александр Розов / Хищные вещи прошлого века.

https://alex-rozoff.livejournal.com/17515.html

****) Александр Розов / Меганезия / Чужая в чужом море. Термоядерные тролли

https://www.proza.ru/2009/07/22/300

"Многие из социальных фантазий Мора впоследствии воплотились в жизнь. Автору «Утопии» удалось предсказать сокращение рабочего дня, толерантность к инвалидам, детские ясли, веротерпимость, выборную власть, разделение труда и многое другое. Появились первые покушения на целенаправленное переделывание природы: «Лес выкорчевывается руками народа в одном месте, а насаждается в другом... чтобы дрова были ближе к морю, рекам или самим городам» — это «зрелище» Томас Мор находил «поразительным». В «Новой Атлантиде» Бэкона, увидевшей свет в 1627 году, то есть через сто с лишним лет после «Утопии», мы уже можем прочитать про «сложные удобрения, делающие почву более плодородной», создание искусственных металлов, гидро- и гелиоэнергетику, телескопы и микроскопы (задолго до Левенгука) и т.д."*

После этого М.Шевчук объявляет: "Все футурологические прогнозы так или иначе имеют конечной задачей достижение первобытной цели всеобщего изобилия и праздности. В какой-то момент наука стала казаться тем средством, благодаря которому удастся победить первородный грех и вернуть человека в Эдем.В XIX веке мощным посланцем научного подхода стал писатель Жюль Верн, в чьем творчестве социальные утопии материализовывались благодаря необычным изобретениям и механизмам. Такой взгляд на вещи с энтузиазмом подхватили многие фантасты XX века. Но и их фантазия, если присмотреться, не вышла за рамки целей «золотого века». Только помочь в этом должна была уже не экономия на себе, а роботизация и автоматизация"*

Оставим в стороне параноидальный христианский догмат о "первородном грехе" (согласно которому библейский бог проклял человека трудом), и разберемся насчет "первобытной цели всеобщего изобилия и праздности".

По мнению М.Шевчука, проблема не в технической реализации изобилия - он заявляет: "Куда труднее придумать конструкцию социального устройства будущего (чем на самом деле писатели прошлого и занимались), то есть людей, для которых все это предназначается, и способы их взаимодействия. Многие из фантастов опускали руки, приходя к выводу, что в будущем воспроизведутся с новой силой старые конфликты и лишь правительства получат новые инструменты для контроля граждан... Другие, впадая поначалу в солнечный оптимизм, со временем тоже упирались в проблему преодоления человеческой природы и приходили в общем тоже к довольно невеселым выводам (даже Борис Стругацкий был вынужден признать самым вероятным из созданных братьями миров мир, описанный в «Хищных вещах века»)"*.

У-упс... Остановимся тут. Что плохого видит М.Шевчук в мире из НФ-новеллы АБС «Хищные вещи века»**? Жители работают 20 часов в неделю (этого достаточно, чтобы общество развивалось и богатело – вот плоды прогресса). Остальное время большинство из них развлекаются – грубо, чувственно, не интеллектуально. Меньшинство занимается, чем хочет (и эти занятия в новелле раскрыты очень однобоко: такова априорная концепция новеллы).

Чуть концепции: АБС полагали, что подобное изобилие априори является плохим, и потому выбрали к этой новелле эпиграф: «Есть лишь одна проблема - одна-единственная в мире - вернуть людям духовное содержание, духовные заботы». (Сент-Экзюпери).

Сразу отмечу: по моему скромному мнению, АБС были гениальными фантастами, но гениальность вовсе не исключает научно-методических ошибок. При этом, научно-методические ошибки гениев также гениальны, как прозрения гением. Эти ошибки ведут к решению крайне важных практических проблем. О таких ошибках АБС в новелле "Хищные вещи века" я подробно говорил тут***, и не буду повторятся. Отмечу лишь, что на мой взгляд "духовное содержание, духовные заботы" - это токсичный баг культуры, от которого лучше бы полностью избавить людей - на публичном уровне, и оставить "духовное" исключительно в частной жизни, и исключительно для любителей этой "игры в бисер" (по выражению Германа Гессе).

Теперь вернемся к статье М. Шевчука. Сейчас будет фрагмент, за который на футболе арбитр показывает желтую карточку - вот он:

"Начиная с Великой французской революции человечество разными способами пыталось решить проблему равенства, определив его необходимым условием для «золотого века», и продолжает активно решать ее до сих пор... Из-за неравенства технический прогресс не делает всех людей счастливыми; он постоянно порождает новые расслоения, апартеид и конфликты, которых в «Эдеме» быть не должно по условию... Неважно, что именно получит меньшинство — замок, золоченую карету или вечную молодость, — важно, что этого не получат все. А значит, условие не будет выполнено"*.

Тут М.Шевчук неявно апеллирует к маниакальной зависти, как (якобы) базовой компоненте "человеческой природы". Между тем, в новелле АБС "Хищные вещи века", на которую М.Шевчук ссылается выше, показано, что зависть как раз не является такой проблемой, и исчезает при достижения изобилия в базовых потребительских ценностях:

(АБС - изложение философии неооптимизма от лица некого доктора Опира):

"Нам исключительно повезло. Мы родились в величайшую из эпох – в Эпоху Удовлетворения Желаний. Может быть, не все это еще понимают, но девяносто девять процентов моих сограждан уже сейчас живут в мире, где человеку доступно практически все мыслимое. О наука! Ты наконец освободила человечество! Ты дала нам, даешь и будешь отныне давать все... пищу – превосходную пищу! – одежду – превосходную, на любой вкус и в любых количествах! – жилье – превосходное жилье! Любовь, радость, удовлетворенность, а для желающих, для тех, кто утомлен счастьем, – сладкие слезы, маленькие спасительные горести, приятные утешительные заботы, придающие нам значительность в собственных глазах... Да, мы, философы, много и злобно ругали науку. Мы призывали луддитов, ломающих машины, мы проклинали Эйнштейна, изменившего нашу Вселенную, мы клеймили Винера, посягнувшего на нашу божественную сущность. Что ж, мы действительно утратили эту божественную сущность. Наука отняла ее у нас. Но взамен! Взамен она бросила человечество за пиршественные столы Олимпа... Как жаль, что Мальтус умер! Над ним хохотал бы сейчас весь мир! Конечно, у него были какие-то основания для пессимизма. Я готов согласиться с теми, кто полагает его даже гениальным. Но он был слишком невежествен, он совершенно не видел перспективы естественных наук. Он был из тех несчастливых гениев, которые открывают законы общественного развития как раз в тот момент, когда эти законы перестают действовать... Мне его искренне жаль. Ведь человечество было для него миллиардом жадно разинутых ртов. Он должен был просыпаться по ночам от ужаса. Это воистину чудовищный кошмар: миллиард разинутых пастей и ни одной головы! Я оглядываюсь назад и с горечью вижу, как слепы они были – потрясатели душ и властители умов недалекого прошлого. Сознание их было омрачено беспрерывным ужасом. Социальные дарвинисты! Они не верили в возможность существования, видели только сплошную борьбу за существование: толпы остервенелых от голода людей, рвущих друг друга в клочки из-за места под солнцем, как будто оно только одно, это место, как будто солнца не хватит для всех! И Ницше... Может быть, он годился для голодных рабов фараоновых времен со своей зловещей проповедью расы господ, со своими сверхчеловеками по ту сторону добра и зла... Кому сейчас нужно быть по ту сторону? Неплохо и по эту, как вы полагаете? Были, конечно, Маркс и Фрейд. Маркс, например, первым понял, что все дело в экономике. Он понял, что вырвать экономику из рук жадных дураков и фетишистов, сделать ее государственной, безгранично развить ее – это и означает заложить фундамент Золотого Века. А Фрейд показал, для чего, собственно, нам нужен этот Золотой Век. Вспомните, что было причиной всех несчастий рода человеческого. Неудовлетворенные инстинкты, неразделенная любовь и неутоленный голод, не так ли? Но вот является Ее Величество Наука и дарит нам удовлетворение. И как быстро все это произошло! Еще не забыты имена мрачных прорицателей, а уже... Любовь и голод. Удовлетворите любовь и голод, и вы увидите счастливого человека. При условии, конечно, что человек наш уверен в завтрашнем дне. Все утопии всех времен базируются на этом простейшем соображении. Освободите человека от забот о хлебе насущном и о завтрашнем дне, и он станет истинно свободен и счастлив. Я глубоко убежден, что дети, именно дети – это идеал человечества. Я вижу глубочайший смысл в поразительном сходстве между ребенком и беззаботным человеком, объектом утопии. Беззаботен – значит счастлив. И как мы близки к этому идеалу! Еще несколько десятков лет, а может быть, и просто несколько лет, и мы достигнем автоматического изобилия, мы отбросим науку, как исцеленный отбрасывает костыли, и все человечество станет огромной счастливой детской семьей. Взрослые будут отличаться от детей только способностью к любви, а эта способность сделается – опять-таки с помощью науки – источником новых, небывалых радостей и наслаждений..."**

АБС видели проблему вовсе не в зависти. Они достоверно показали, что в безымянном городе конструктивно-постиндустриального изобилия, нет каких-то конфликтов из-за материального неравенства. Это логично - поскольку в безымянном городе персонально-значимые потребности удовлетворены для класса обыкновенных трудящихся. А те потребности, которые доступны лишь богатому классу (например, меценатство), совершенно безразличны людям, не страдающим маниакальной амбициозностью.

АБС видели опасность изобилия в другом (повторно цитирую - теперь точечный фрагмент): "мы достигнем автоматического изобилия, мы отбросим науку, как исцеленный отбрасывает костыли"**

Если исключить это из приведенной цитаты - то она выглядит вполне позитивно. Отбрасывание науки - единственная ложка дегтя в этой полновесной бочке меда.

Грубо говоря: АБС опасались, что человечество в условиях изобилия рухнет в состояние некой тотальной лени (и не будет заниматься вообще ни чем целенаправленным, в т.ч. не будет заниматься фундаментальной и прикладной наукой). Будто бы только организованный социальный труд поддерживает любого человека в состоянии, отличающегося от тотальной лени:

"Вне производственного процесса современный человек в массе остается психологически человеком пещерным"**

На самом деле, это ошибочное суждение, опровергаемое историей науки. Сейчас мало кто вспоминает, что тепловые машины, породившие Первую Промышленную революцию, были созданы благодаря открытиям ученых, НИ ОДИН из которых не занимался наукой, как трудом.

То же самое можно сказать об открытиях того времени в области электромагнетизма, в области химии, в области биологии...

Почти для всех ученых XVIII века и ранее, естественные науки были чем-то вроде хобби.

Этого было достаточно тогда - этого будет достаточно, вообще говоря, в любую эпоху. И, соответственно, в эпоху конструктивного постиндустриального изобилия, совершенно необязательно, чтобы люди массово занимались продуктивной деятельностью в какой-либо области.

"Научно-прикладной результат создает товар, минуя индустриальную фазу. Грубо говоря, если наука придумывает дерево, на котором растет одежда, то нам не нужна швейная фабрика. Соответственно нам не нужна ткацкая фабрика, и не нужны фабрики, которые производят ткацкие станки и швейные машины. Не нужна куча фабрик, которые делают детали для этих машин, не нужен комбинат, на котором производится металл для этих деталей, не нужна шахта, где добывается руда… В итоге экономия самого ценного ресурса: человеческого. Этот ресурс может быть применен для гораздо более продуктивных целей, чем стояние за ткацким станком. 90 процентов высвобожденного ресурса используется на всякую всячину, которая доставляет человеку удовольствие, и только. Но тех 10 процентов, которые используются продуктивно, более, чем достаточно для экспоненциального прогресса. Я думаю, это разумное распределение времени. Тем более, не надо забывать: какой бы ерундой человек не занимался, его мозг непрерывно работает, и в любой момент может породить мысль, стоящую миллионы фунтов"****.

Так что не надо опасаться реализации мечты о "золотом веке".

Надо опасаться тех сценариев при котором эта мечта не будет реализована. Потому что любой сценарий без "золотого века" будет означать абсолютный крах цивилизации. Но это уже отдельная тема, которую лучше обсудить отдельно.

В порядке итога этой темы: достижение "золотого века" в том самом "первобытном" понимании (достижение первобытной цели всеобщего изобилия и праздности) это единственная реальная цель научно-технического и социального прогресса. Никакое иное будущее просто не заслуживает усилий. Только это.

Такие дела.

------------------------

*) Михаил Шевчук / В Эдем возьмут не всех: социальное неравенство в футурологии

https://www.rbc.ru/trends/futurology/5dfa31679a79471cafbec82d

**) Аркадий и Борис Стругацкие / Хищные вещи века.

http://www.rusf.ru/abs/books/hvv00.htm

***). Александр Розов / Хищные вещи прошлого века.

https://alex-rozoff.livejournal.com/17515.html

****) Александр Розов / Меганезия / Чужая в чужом море. Термоядерные тролли

https://www.proza.ru/2009/07/22/300

Published on January 01, 2020 14:32

December 31, 2019

Кто получит jackpot в год из двоек и нулей?

Кто-то креативно

вклеил вместо «jackpot» -

- ненормативную

лексику?

Ку (два раза)

Кто получит jackpot

в год

из двоек и нулей?

Может быть, это вот

тот

electro-bike Harley?

Мы играем в бобслей

Углеродный след.

Нулевой

Проблем нет

Ой

Или наоборот

В год

Из двоек и нулей

Кто получит jackpot?

На пыльных тропинках далеких планет

Останется наш углеродный след!

…

Это было новогоднее поздравление, если кто не заметил.

Всем – здоровья, удачи и счастья в том, что шутки ради называется «личной жизнью».

Happy Ney Year! По этому поводу одноименное (ABBA, 1980) из классики позднего НТР.

:)

вклеил вместо «jackpot» -

- ненормативную

лексику?

Ку (два раза)

Кто получит jackpot

в год

из двоек и нулей?

Может быть, это вот

тот

electro-bike Harley?

Мы играем в бобслей

Углеродный след.

Нулевой

Проблем нет

Ой

Или наоборот

В год

Из двоек и нулей

Кто получит jackpot?

На пыльных тропинках далеких планет

Останется наш углеродный след!

…

Это было новогоднее поздравление, если кто не заметил.

Всем – здоровья, удачи и счастья в том, что шутки ради называется «личной жизнью».

Happy Ney Year! По этому поводу одноименное (ABBA, 1980) из классики позднего НТР.

:)

Published on December 31, 2019 04:56

December 30, 2019

Этюд о здравом смысле - как вывести этого ежика из философского тумана.

Здравый смысл - казалось бы простой полезный инструмент, доступный каждому...

...Каждому ли доступный?

...Действительно ли простой?

...Во всех ли случаях полезный?

Тут, как правило, начинается философский туман, причем напущенный специально, чтобы осложнить обыкновенному человеку с IQ около 100, пользоваться этим инструментом.

Попробуем выяснить кратко и без заумной философии что такое здравый смысл, как отделить его от социальных суеверий, для чего применять его и как именно, где его ограничения (если они есть)... Поехали!

Здравый смысл - это первая модель мира и первая система принятия обоснованных решений, которая осваивается человеком в детстве. Или не осваивается им никогда. В последнем случае получается субъект, полностью зависимый от чужого мнения (как правило, это характерно для субъектов, страдающих слабоумием, по крайней мере, в легкой форме).

Но мы будем говорить об умственно-нормальных людях.

Такой человек, прежде всего, накапливает тривиальный жизненный опыт - о свойствах окружающих вещей и событий (включая людей и их действия), о классификации и аналогии, о причинах и следствиях, и об ошибках, случающихся при неправильной классификации, неправильной аналогии, и неправильном определении причины и следствия.

По мере накопления этих вроде бы тривиальных обобщений личного практического опыта, в сознании человека (или, если угодно - биологической экспертной системе) формируется некая связность. Отдельные обобщения сливаются в связную схему поиска и проверки решений. Такая система иногда называется "целостным мировоззрением".

Основной постулат здравого смысла: реальность не может быть сложной. Отличительный признак здравого смысла - очевидная простота представлений и базовой тетрады методов:

1. Представить задачу в виде иллюстрации из бытовых предметов.

2. Если в задаче присутствуют живые существа (в т.ч. люди) - поставить себя на их место.

3. Комбинация методов 1 и 2 (представить себя в сценарном мире иллюстрации).

4. Задавать вопрос "почему", пока не будет достигнут уровень очевидного или неизвестного.

4-й пункт тетрады принципиально отличает мета-метод здравого смысла от застывшей предубежденности. Именно задавая вопрос "почему" здравый смысл находит противоречия или странности внутри построенного сценария. И тогда возникает мотив для дополнения и частичного пересмотра своего ранее накопленного опыта.

Разумеется, это не гарантированная защита от ошибок, но это достаточно надежная защита от системной (повторяющейся) ошибки, и от ошибки избыточного доверия к авторитетам - т.е. от социальных суеверий.

Иногда мета-метод здравого смысла характеризуют, как способность последовательно объяснить практически любую задачу и ее решение 10-летнему ребенку.

Строго говоря, это НЕВОЗМОЖНО сделать для любой задачи вообще - т.е. некоторые задачи ради этого придется так радикально упростить условия, что смысл потеряется. Тут лежит принципиальное ограничение здравого смысла: если задачу невозможно упростить без потери подобия исходной и упрощенной задачи - то здравый смысл, как мета-метод неприменим к ней.

По такой причине некоторые философы заявляют, что здравый смысл противостоит научному знанию. Это как раз случай наведения тумана. На самом деле, научное знание всегда проверяется здравым смыслом - и ничем иным. Такая проверка осуществляется выборочно (на мысленных экспериментах, в которых следствия научной гипотезы приводятся к сценарию на бытовом уровне - см. п. 1-2 мета-метода).

Не так уж много людей знают квантовую механику на действительно научном уровне.

Но любому здравомыслящему человеку можно представить такие выборочные сценарии, как знаменитая кошка Шредингера (суперпозиция альтернатив), и менее знаменитый бильярд Борна (туннельный эффект).

Еще меньше людей удовлетворительно знают такие области математики, как алгебраическая геометрия и топология. С непривычки может показаться, будто такая математика еще хуже укладывается в рамки здравого смысла, чем квантовая механика. Но после появления иллюстраций академика Фоменко оказалось, что в значительной мере все-таки укладываются.

Это не значит (повторю) что в рамки здравого смысла укладывается вообще все, что есть и что может быть в человеческом знании, в т.ч. научном знании. Но укладывается достаточно многое, чтобы можно было считать этот мета-метод наиболее общим в арсенале инструментов познания.

Вернемся теперь чуть назад, и вспомним, что здравый смысл при объяснении феноменов и решении задач принятия решения и/или прогнозирования событий опирается на очевидные (наглядные, бытовые) ассоциации. Таки м образом, в современной науке этот мета-метод применим лишь в некоторых частных случаях и заведомо упрощенных примерах. Но тут надо принять во внимание, что большинство жизненных задач - это не задачи квантовой механики или алгебраической геометрии. Это задачи обычной физики, химии, биологии (включая сюда медицину, психологию и экологию) на уровне науки примерно середины XIX века.

Это также задачи:

- экономики,

- права,

- политики.

И вот к ним-то здравый смысл применим полностью. Такой тезис надо рассмотреть подробно.

В экономике, кроме здравого смысле,применяется математика (но лишь на уровне средней школы, т.е. на уровне, доступном каждому, у кого IQ выше 80).

В политике и праве - не требуется даже математика (за исключением случаев, когда к ним присоединяются задачи экономики).

Ничего более сложного в этих областях деятельности просто нет И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.

Если политика не объясняется на уровне здравого смысла - то это плохая политика.

Если право не укладывается в рамки здравого смысла - то это негодное право.

Любой, кто утверждает обратное - просто лжец. Это, кстати, тоже вывод здравого смысла.

Вот такие дела.

...Каждому ли доступный?

...Действительно ли простой?

...Во всех ли случаях полезный?

Тут, как правило, начинается философский туман, причем напущенный специально, чтобы осложнить обыкновенному человеку с IQ около 100, пользоваться этим инструментом.

Попробуем выяснить кратко и без заумной философии что такое здравый смысл, как отделить его от социальных суеверий, для чего применять его и как именно, где его ограничения (если они есть)... Поехали!

Здравый смысл - это первая модель мира и первая система принятия обоснованных решений, которая осваивается человеком в детстве. Или не осваивается им никогда. В последнем случае получается субъект, полностью зависимый от чужого мнения (как правило, это характерно для субъектов, страдающих слабоумием, по крайней мере, в легкой форме).

Но мы будем говорить об умственно-нормальных людях.

Такой человек, прежде всего, накапливает тривиальный жизненный опыт - о свойствах окружающих вещей и событий (включая людей и их действия), о классификации и аналогии, о причинах и следствиях, и об ошибках, случающихся при неправильной классификации, неправильной аналогии, и неправильном определении причины и следствия.

По мере накопления этих вроде бы тривиальных обобщений личного практического опыта, в сознании человека (или, если угодно - биологической экспертной системе) формируется некая связность. Отдельные обобщения сливаются в связную схему поиска и проверки решений. Такая система иногда называется "целостным мировоззрением".

Основной постулат здравого смысла: реальность не может быть сложной. Отличительный признак здравого смысла - очевидная простота представлений и базовой тетрады методов:

1. Представить задачу в виде иллюстрации из бытовых предметов.

2. Если в задаче присутствуют живые существа (в т.ч. люди) - поставить себя на их место.

3. Комбинация методов 1 и 2 (представить себя в сценарном мире иллюстрации).

4. Задавать вопрос "почему", пока не будет достигнут уровень очевидного или неизвестного.

4-й пункт тетрады принципиально отличает мета-метод здравого смысла от застывшей предубежденности. Именно задавая вопрос "почему" здравый смысл находит противоречия или странности внутри построенного сценария. И тогда возникает мотив для дополнения и частичного пересмотра своего ранее накопленного опыта.

Разумеется, это не гарантированная защита от ошибок, но это достаточно надежная защита от системной (повторяющейся) ошибки, и от ошибки избыточного доверия к авторитетам - т.е. от социальных суеверий.

Иногда мета-метод здравого смысла характеризуют, как способность последовательно объяснить практически любую задачу и ее решение 10-летнему ребенку.

Строго говоря, это НЕВОЗМОЖНО сделать для любой задачи вообще - т.е. некоторые задачи ради этого придется так радикально упростить условия, что смысл потеряется. Тут лежит принципиальное ограничение здравого смысла: если задачу невозможно упростить без потери подобия исходной и упрощенной задачи - то здравый смысл, как мета-метод неприменим к ней.

По такой причине некоторые философы заявляют, что здравый смысл противостоит научному знанию. Это как раз случай наведения тумана. На самом деле, научное знание всегда проверяется здравым смыслом - и ничем иным. Такая проверка осуществляется выборочно (на мысленных экспериментах, в которых следствия научной гипотезы приводятся к сценарию на бытовом уровне - см. п. 1-2 мета-метода).

Не так уж много людей знают квантовую механику на действительно научном уровне.

Но любому здравомыслящему человеку можно представить такие выборочные сценарии, как знаменитая кошка Шредингера (суперпозиция альтернатив), и менее знаменитый бильярд Борна (туннельный эффект).

Еще меньше людей удовлетворительно знают такие области математики, как алгебраическая геометрия и топология. С непривычки может показаться, будто такая математика еще хуже укладывается в рамки здравого смысла, чем квантовая механика. Но после появления иллюстраций академика Фоменко оказалось, что в значительной мере все-таки укладываются.

Это не значит (повторю) что в рамки здравого смысла укладывается вообще все, что есть и что может быть в человеческом знании, в т.ч. научном знании. Но укладывается достаточно многое, чтобы можно было считать этот мета-метод наиболее общим в арсенале инструментов познания.

Вернемся теперь чуть назад, и вспомним, что здравый смысл при объяснении феноменов и решении задач принятия решения и/или прогнозирования событий опирается на очевидные (наглядные, бытовые) ассоциации. Таки м образом, в современной науке этот мета-метод применим лишь в некоторых частных случаях и заведомо упрощенных примерах. Но тут надо принять во внимание, что большинство жизненных задач - это не задачи квантовой механики или алгебраической геометрии. Это задачи обычной физики, химии, биологии (включая сюда медицину, психологию и экологию) на уровне науки примерно середины XIX века.

Это также задачи:

- экономики,

- права,

- политики.

И вот к ним-то здравый смысл применим полностью. Такой тезис надо рассмотреть подробно.

В экономике, кроме здравого смысле,применяется математика (но лишь на уровне средней школы, т.е. на уровне, доступном каждому, у кого IQ выше 80).

В политике и праве - не требуется даже математика (за исключением случаев, когда к ним присоединяются задачи экономики).

Ничего более сложного в этих областях деятельности просто нет И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.

Если политика не объясняется на уровне здравого смысла - то это плохая политика.

Если право не укладывается в рамки здравого смысла - то это негодное право.

Любой, кто утверждает обратное - просто лжец. Это, кстати, тоже вывод здравого смысла.

Вот такие дела.

Published on December 30, 2019 16:15

Охрана труда по производству детей, и мама Джульетты. Здравый смысл против героизма.

Открывая тему (https://alex-rozoff.livejournal.com/202040.html) "Социальная политика, как помрачение ума от библейских суеверий о труде и деторождении", я предполагал, что два тривиальных базисных тезиса удивят некоторых участников. Вот вкратце эти тезисы:

I. Обществу выгоднее платить велфер, чем создавать практически бессмысленные рабочие места.

II. Обществу выгоднее привести деторождение к стандартам труда, чем требовать героизма.

Итак: тезисы тривиальны, но я предполагал некоторую долю удивления, поскольку здравый смысл большинства людей изрядно попорчен внушением абсурдных идеологем через СМИ. Однако, я не надеялся на такую фиесту непонимания. Так что тема продолжается.

Тема труда была продолжена тут (https://alex-rozoff.livejournal.com/202365.html).

Теперь продолжаем тему деторождения (точнее - труда по производству детей).

Для начала - несколько пунктов, основанных на простом здравом смысле.

1. Производство детей - это женский физический труд*, причем тяжелый, опасный и вредный** (который, согласно общепринятой классификации должен относиться к 3-й степени***).

2. Тем не менее (в силу некого порочного социально-политического обычая), труд по производству детей в общем случае вообще не считается трудом, и не оплачивается.

3. В отношении труда по производству детей не предусмотрены мероприятия по охране труда и научной организации труда - хотя возможность и актуальность таких мероприятий очевидна.

Ряд респондентов (склонных к официозной позиции) оспаривает пункт о том, что деторождение это труд. Заявляется о некой "естественности", о "предназначении женщины", о том, что "женщина сама это хочет" и "рожает ребенка для себя" (это ее личное дело). Еще приводятся антинаучные заявления о том, что якобы "роды полезны для организма женщины".

Ответ на это дан самой общественной практикой. Огромный комплекс идеологических и социально-рекламных мероприятий в развитых странах направлен на то, чтобы побудить женщин к деторождению, на порицание "чайлдфри" и на героизацию многодетности. На это же направлена практика запрета или бюрократического усложнения абортов.

Будь деторождение личным делом женщины (в ее интересах и для ее удовольствия) ничего подобного в общественной практике не наблюдалось бы. Следовательно, женщина занимается деторождением менее всего в своих интересах, а в основном в интересах общества, которому требуется некоторое воспроизводство населения (чтобы попросту не исчезнуть). Более того, общество требует от женщины - передать ребенка на обучение и воспитание в обязательную школу (на период с 6 до 17-18 лет в большинстве развитых стран). Причем стандарты там определяет не женщина (которая рожала ребенка), а общество (которому нужен этот ребенок).

Деторождение по всем признакам - физический труд в интересах общества, а не женщины.

Довод, что "женщины сами хотят детей" - вообще не относится к делу. Профессиональному водолазу может нравиться дайвинг. Профессиональному матросу может нравиться море. Матросу траулера может нравиться еще и рыбалка. Профессиональному шахтеру может нравиться спелеология. Профессиональному геологу могут нравиться экстремальные экспедиции (см., например, фильм "Территория" по одноименному полу-документальному роману Олега Куваева).

Все это совершенно не значит, что общество будет право, если перестанет оплачивать водолазные, морские транспортные, рыболовные, шахтерские и геологоразведочные работы, и прекратит все мероприятия по охране и научной организации труда в этих отраслях.

Можно конечно, сделать ставку на трудовой героизм, пропагандировать такой героизм, и воспользоваться внушаемостью людей - чтобы не платить им за тяжелый и вредный труд.

Если общество так поступит (поставим мысленный эксперимент), то на некоторое время оно даже получит выгоду. Но через поколение оно столкнется с фатальным дефицитом персонала в этих профессиях. Фатальным в смысле: упавшим ниже критического уровня и невосполнимым в рамках сложившейся социально-ценностной модели. Эффект вымирания профессии...

...Именно так сейчас обстоит дело с деторождением в развитых странах. Количество детей, рожденных в среднем одной женщиной упало примерено до 1.5 с тенденцией к дальнейшему снижению до 1.0 или возможно еще ниже. В принципе, снижение численности населения, это позитивный процесс, но при динамике падения глубже чем минус четверть за поколение, этот процесс просто опрокинет социально-экономическую схему. Будет превышен предел прочности при сверхбыстром изменении возрастной пирамиды в сторону преобладания пожилого возраста.

Иначе говоря: вопрос о признании деторождения - трудом теперь уже нужен не женщинам репродуктивного возраста, а обществу.

Женщины могут просто не рожать (и ничего не потеряют от этого).

Общество не может заменить женщин в вопросе воспроизводства (полная машинизация производства детей существует пока лишь в НФ-литературе а практика - на уровне ранних и не совсем удачных лабораторных экспериментов).

Что можно было бы сделать в области охраны и научной организации этого биологически-репродуктивного труда?

Вообще-то то же самое, что делалось при ликвидации других форм тяжелого физического труда.

Прежде всего - декомпозиция. От каких элементов труда можно освободить женщину?

Это:

- Забота о ребенке после рождения.

- Грудное вскармливание.

Данные виды работ не требуют участия биологической матери.

Между прочим - ничего нового под солнцем: начиная с античности, в состоятельных семьях женщина вынашивала и рожала, а затем передавала ребенка на попечение няньки и кормилицы.

Никаких бессонных ночей, никаких нервов, никаких травм молочных желез, никакой лишней биохимической нагрузки, связанной с лактацией. Выносила, родила - свободна. Далее мать занимается ребенком ровно столько, сколько сама захочет и когда захочет.

В средние века эти тривиальные мероприятия обеспечивали деторождение с 13 - 14 лет без заметного (по тем временам) ущерба для здоровья.

Вспомним "Ромео и Джульетту" Шекспира, сцена 3****. Мать родила Джульетту в возрасте менее 14 лет. Сама Джульетта, также в возрасте между 13 и 14 лет психологически и видимо физически готова стать матерью.

Представим себе, что мать Джульетты находилась бы в типовых современных условиях бинарной семьи, когда требуется не только выносить ребенка (совмещая беременность с работой, и с физическим ведением домашнего хозяйства), затем родить, кормить грудью, продолжать вести домашнее хозяйство, затем выйти на работу... При этом, следить за ребенком днем и ночью (кроме нескольких часов, когда он в яслях), кормить его, просыпаться по его визгу...

...Средневековая Верона вымерла бы за два поколения при такой организации труда.

...Современные развитые страны именно что вымирают (в смысле аборигенного цивилизованного населения) именно от этого. Одно только социальное смещение возраста репродукции у женщин от биологически оптимального интервала 15 - 25 лет к биологически неудачному интервалу 35 - 45 лет, уже показатель никуда не годной организационной схемы.

Модель совмещения общей социально-экономической (обычной трудовой) функции женщины, с функцией домоводства в бинарной семье, и со специфическим трудом по вынашиванию, рождению и вскармливанию детей - худшее, что вообще можно вообразить.

Разумеется, никто не говорит о восстановлении в развитых странах (непонятно откуда) института наемных кормилиц и домашней прислуги. Но это вообще-то автоматизируемые (машинизируемые и роботизируемые) процедуры. Как автоматизирован ряд операций на типичном сборочном конвейере - так и это можно автоматизировать.

Есть еще одно возможное мероприятие (которое было недостижимо в эпоху Джульетты, но достижимо сейчас) - это устранение половины последнего триместра беременности и уменьшение травматичности родов за счет уменьшения веса и габаритов рождаемого плода.

Дело в том, что от ближайших предков - австралопитеков нам достался вариант не только типовой беременности: 38 эмбриональных недель (40 акушерских) но и укороченной беременности: 32 эмбриональные недели.

Рождение 7-месячных детей не является экзотикой, и они (в большинстве случаев) довольно быстро догоняют по параметрам своих 9-месячных коллег по сомнительному счастью родиться в этот мир.

Если бы медицина переключилась на 32-недельные роды, как на норматив (определяемый правилами охраны труда женщины), то "в большинстве случаев" превратилось бы в "практически всегда, кроме аварийных случаев".

Кто-то может возразить, что это, мол слишком дорого - столько тратить на охрану труда женщин. Что ж, это вопрос рынка. Может, дешевле покупать новорожденных на рынке в странах Четвертого мира, и импортировать (после селекции по здоровью).

Но это уже другая стратегия и история. Такие дела.

---------------------------------

*) Труд - целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей индивида и общества. В процессе этой деятельности человек при помощи орудий труда осваивает, изменяет и приспосабливает к своим целям предметы природы, использует механические, физические и химические свойства предметов и явлений природы и заставляет их взаимно влиять друг на друга для достижения заранее намеченной цели. (Энциклопедия социологии)